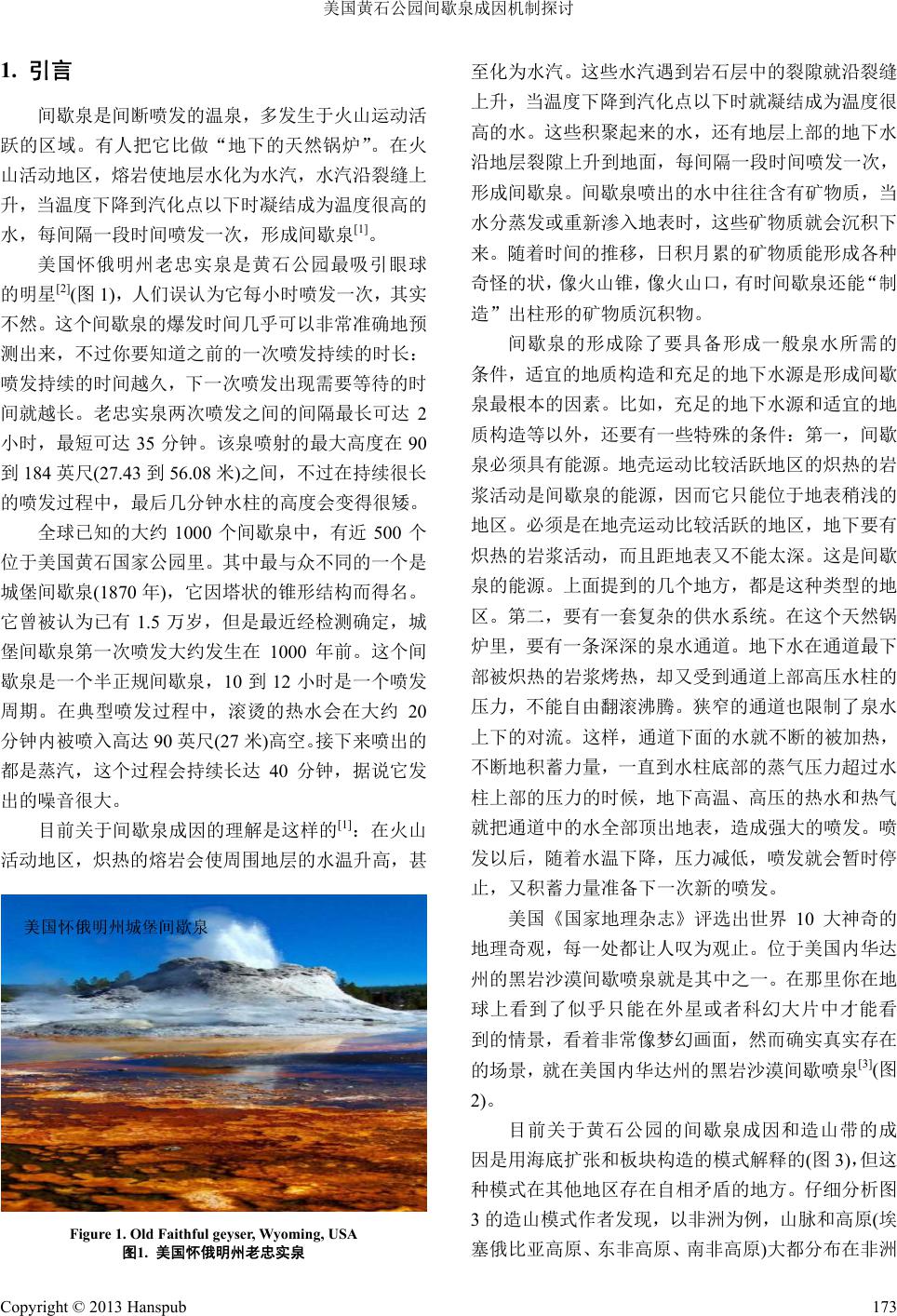

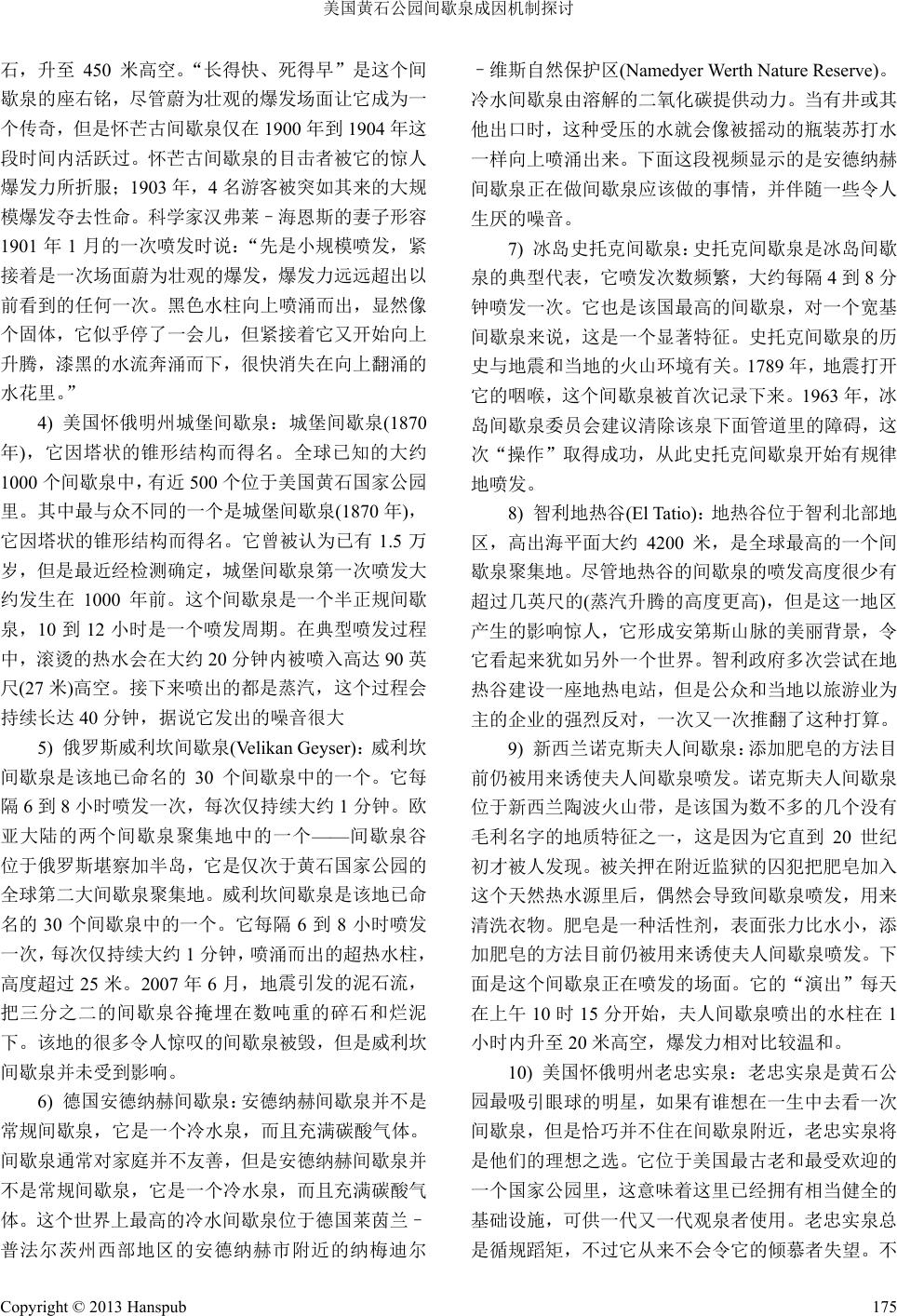

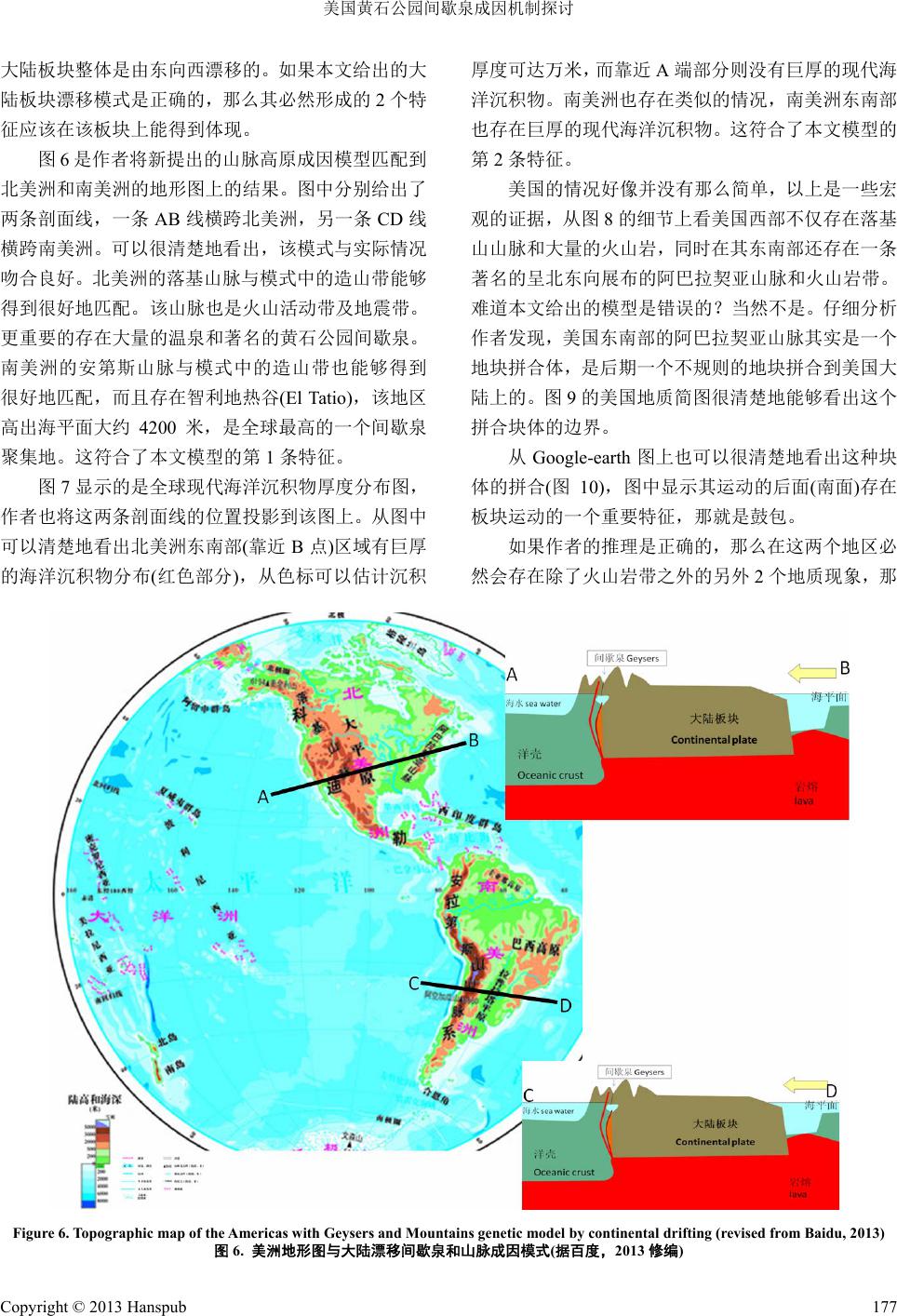

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 172-182 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.33025 Published Online June 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Study on the Genesis of Geysers in American Yellowstone National Park* Guanghe Liang Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Bei ji ng Key Laboratory of Mineral Resources Research, C hi n e se Academy of Sciences, Be ij i n g Email: lgh@mail.iggcas.ac.cn Received: Mar. 2nd, 2013; revised: Mar. 17th, 2013; accepted: Apr. 9th, 2013 Copyright © 2013 Guanghe Liang. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Yellowstone geyser is a uniqu e geological landscape, how it was fo rmed? Current explanation abou t Yellow- stone geysers is that it was formed by seafloor spreading and plate tectonics model, but these models cannot explain in many cases and even have contradictory. Combined with the model “source power for continental drifting-plate self- driven mode” by the author, a new genetic model was given in this paper, that is when the continental plates drift, mountains and plateaus were formed in front of the plate motion by Scratching accumulation and extrusion force. It may also whip up some deep-sea water-containing material to the formation of the deep aquifer traps, and the aqueous traps also communicate with the deep magma, it will receive continuous stress changes in the movement of tectonic plates, thus produces geysers. At the same time, deep-sea sediment was formed in its rear. This model fits very well with the Rocky Mountains of North America. The genetic model provides us a new way to rethink the origin model of the North America geographical environment. Keywords: United States; Yellowstone Park; Geysers; Genesis; Continental Drift 美国黄石公园间歇泉成因机制探讨* 梁光河 中国科学院地质与地球物理研究所,北京 中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京 Email: lgh@mail.iggcas.ac.cn 收稿日期:2013 年3月2日;修回日期:2013 年3月17 日;录用日期:2013 年4月9日 摘 要:美国黄石公园内的间歇泉是一个奇特的地质景观,它们是如何形成的?目前关于黄石公园的间歇泉成 因是用海底扩张和板块构造的模式解释的,但这种模式在其他地区存在自相矛盾的地方。本文结合作者提出的 大陆漂移的源动力——板块自驱动模式,给出了另外一个全新的成因模式,该模式说明当大陆板块漂移时,会 在板块运动的前方产生刮蹭堆积及挤压形成山脉高原,同时也可能刮起一些深海含水物质形成深部含水圈闭, 该含水圈闭还会与深部岩浆连通,在板块运动中,不断接受应力变化,产生间歇泉。同时也会在板块后方形成 深海沉积。通过对美国西部落基山脉的对比发现,该模型与实际情况吻合很好。该成因模型为我们重新认识北 美洲地理环境成因提供了一个新的思路。 关键词:美国;黄石公园;间歇泉;成因;大陆漂移 *本文是在中国科学院战略性先导科技专项(XDA08060000)资质下完成的。 Copyright © 2013 Hanspub 172  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 Copyright © 2013 Hanspub 173 1. 引言 间歇泉是间断喷发的温泉,多发生于火山运动活 跃的区域。有人把它比做“地下的天然锅炉”。在火 山活动地区,熔岩使地层水化为水汽,水汽沿裂缝上 升,当温度下降到汽化点以下时凝结成为温度很高的 水,每间隔一段时间喷发一次,形成间歇泉[1]。 美国怀俄明州老忠实泉是黄石公园最吸引眼球 的明星[2](图1),人们误认为它每小时喷发一次,其实 不然。这个间歇泉的爆发时间几乎可以非常准确地预 测出来,不过你要知道之前的一次喷发持续的时长: 喷发持续的时间越久,下一次喷发出现需要等待的时 间就越长。老忠实泉两次喷发之间的间隔最长可达 2 小时,最短可达 35 分钟。该泉喷射的最大高度在 90 到184 英尺(27.43到56.08 米)之间,不过在持续很长 的喷发过程中,最后几分钟水柱的高度会变得很矮。 全球已知的大约 1000 个间歇泉中,有近 500 个 位于美国黄石国家公园里。其中最与众不同的一个是 城堡间歇泉(1870 年),它因塔状的锥形结构而得名。 它曾被认为已有1.5 万岁,但是最近经检测确定,城 堡间歇泉第一次喷发大约发生在 1000 年前。这个间 歇泉是一个半正规间歇泉,10 到12 小时是一个喷发 周期。在典型喷发过程中,滚烫的热水会在大约 20 分钟内被喷入高达90 英尺(27 米)高空。接下来喷出的 都是蒸汽,这个过程会持续长达 40 分钟,据说它发 出的噪音很大。 目前关于间歇泉成因的理解是这样的[1]:在火山 活动地区,炽热的熔岩会使周围地层的水温升高,甚 Figure 1. Old Faithful g eyser, Wyoming, USA 图1. 美国怀俄明州老忠实泉 至化为水汽。这 裂隙就沿裂缝 形成一般泉水所需的 条件 10 大神奇的 地理奇观 石公园的间歇泉成因和造山带的成 因是用海 些水汽遇到岩石层中的 上升,当温度下降到汽化点以下时就凝结成为温度很 高的水。这些积聚起来的水,还有地层上部的地下水 沿地层裂隙上升到地面,每间隔一段时间喷发一次, 形成间歇泉。间歇泉喷出的水中往往含有矿物质,当 水分蒸发或重新渗入地表时,这些矿物质就会沉积下 来。随着时间的推移,日积月累的矿物质能形成各种 奇怪的状,像火山锥,像火山口,有时间歇泉还能“制 造”出柱形的矿物质沉积物。 间歇泉的形成除了要具备 ,适宜的地质构造和充足的地下水源是形成间歇 泉最根本的因素。比如,充足的地下水源和适宜的地 质构造等以外,还要有一些特殊的条件:第一,间歇 泉必须具有能源。地壳运动比较活跃地区的炽热的岩 浆活动是间歇泉的能源,因而它只能位于地表稍浅的 地区。必须是在地壳运动比较活跃的地区,地下要有 炽热的岩浆活动,而且距地表又不能太深。这是间歇 泉的能源。上面提到的几个地方,都是这种类型的地 区。第二,要有一套复杂的供水系统。在这个天然锅 炉里,要有一条深深的泉水通道。地下水在通道最下 部被炽热的岩浆烤热,却又受到通道上部高压水柱的 压力,不能自由翻滚沸腾。狭窄的通道也限制了泉水 上下的对流。这样,通道下面的水就不断的被加热, 不断地积蓄力量,一直到水柱底部的蒸气压力超过水 柱上部的压力的时候,地下高温、高压的热水和热气 就把通道中的水全部顶出地表,造成强大的喷发。喷 发以后,随着水温下降,压力减低,喷发就会暂时停 止,又积蓄力量准备下一次新的喷发。 美国《国家地理杂志》评选出世界 ,每一处都让人叹为观止。位于美国内华达 州的黑岩沙漠间歇喷泉就是其中之一。在那里你在地 球上看到了似乎只能在外星或者科幻大片中才能看 到的情景,看着非常像梦幻画面,然而确实真实存在 的场景,就在美国内华达州的黑岩沙漠间歇喷泉[3](图 2)。 目前关于黄 底扩张和板块构造的模式解释的(图3),但这 种模式在其他地区存在自相矛盾的地方。仔细分析图 3的造山模式作者发现,以非洲为例,山脉和高原(埃 塞俄比亚高原、东非高原、南非高原)大都分布在非洲  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 Figure 2. Black Rock Desert geyser in Nevada (baidu image, 2013) 图2. 美国内华达州黑岩沙漠间歇喷泉(百度图片,2013) Figuer 3. Cross section of earth illustrating an oceanic-continental 东部边缘,西部并没有明显的山脉和高原,这与图 十大间歇泉进行了统计描 述, 歇泉:大间歇泉位于冰岛中西部地区 的豪 ser):飞翔 间歇 间歇泉不仅是新 西兰 convergent plate boundary (From Wikipedia & USGS, 2013) 图3. 洋陆汇聚板块边缘剖面模型(据Wikipedia & USGS, 2013) 的 3给出的模型相悖,因为按照传统的板块构造理论, 众所周知的大西洋裂解的结果,非洲西部正是一个典 型的洋陆汇聚边缘,也应该形成类似的山脉和高原。 北美洲也存在同样的情况,落基山脉沿西部呈现近南 北向分布,按照传统的海底扩张理论,大西洋裂解的 结果也应该在北美洲的东部出现类似落基山脉的山 脉和高原。但事实上并没有出现这种情况。南美洲西 侧的安第斯山脉按照目前的理论可以解释,但东侧也 没有类似规模的山脉,这些例子都说明当前的模型可 能是错误的。本文将结合大陆漂移模式给出一个新的 间歇泉及山脉高原成因模式,该模式可以解释传统的 板块构造模型所无法解释的现象。 2. 著名间歇泉简介 文献[2]的作者将全球 它们是: 1) 冰岛大间 卡道鲁谷地,它是有文字记载的第一个这种现 象。尽管有关大间歇泉的最早记录可以上溯到 18 世 纪,但是据地质学家估计,这个间歇泉已经活跃了长 达1万年。大间歇泉的强度和爆发频率会随时发生变 化,它似乎受到这一地区的地震和火山活动影响。自 2003 年至今,这个间歇泉每天喷发三次,而且喷发场 面异常壮观,水柱可达70 米,甚至更高。 2) 美国内华达州的飞翔间歇泉(Fly Gey 泉是人类改造自然创造的独特美景的一个典范。 飞翔间歇泉因为含有大量矿物质和几种喜欢生活在 热水里的细菌,因此具有非常鲜艳夺目的颜色。飞翔 间歇泉位于内华达州黑岩沙漠一片私人土地上,它是 人类改造自然创造的独特美景的一个典范。1916 年钻 的一口井,为地下深处的超热液体涌出地面打开了 “方便之门”,这口井因为无法用于灌溉,因此被人 遗弃。随着时间推移,不断涌出的富含大量矿物质的 水慢慢形成一连串像山的锥形体,并在位于它们下方 的广阔地区形成台地和水池。飞翔间歇泉因为含有大 量矿物质和几种喜欢生活在热水里的细菌,因此具有 非常鲜艳夺目的颜色。这个间歇泉的大小和知名度都 在与日俱增:在附近举行燃人节的组织者试图购买飞 翔大农场包括这个间歇泉的部分。 3) 新西兰怀芒古间歇泉:怀芒古 北岛陶波火山带里的最大间歇泉,而且它是世界 最高间歇泉,至少短期内它是最高的。怀芒古间歇泉 的爆发力非常强,喷涌而出的热水夹杂着泥浆和岩 Copyright © 2013 Hanspub 174  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 石,升至 450 米高空。“长得快、死得早”是这个间 歇泉的座右铭,尽管蔚为壮观的爆发场面让它成为一 个传奇,但是怀芒古间歇泉仅在1900 年到 1904 年这 段时间内活跃过。怀芒古间歇泉的目击者被它的惊人 爆发力所折服;1903年,4名游客被突如其来的大规 模爆发夺去性命。科学家汉弗莱–海恩斯的妻子形容 1901 年1月的一次喷发时说:“先是小规模喷发,紧 接着是一次场面蔚为壮观的爆发,爆发力远远超出以 前看到的任何一次。黑色水柱向上喷涌而出,显然像 个固体,它似乎停了一会儿,但紧接着它又开始向上 升腾,漆黑的水流奔涌而下,很快消失在向上翻涌的 水花里。” 4) 美国怀俄明州城堡间歇泉:城堡间歇泉(1870 年), :威利坎 间歇 泉:安德纳赫间歇泉并不是 常规 克间歇泉:史托克间歇泉是冰岛间歇 泉的 谷(El Tatio):地热谷位于智利北部地 区, 前仍 石公 园最 它因塔状的锥形结构而得名。全球已知的大约 1000 个间歇泉中,有近500 个位于美国黄石国家公园 里。其中最与众不同的一个是城堡间歇泉(1870 年), 它因塔状的锥形结构而得名。它曾被认为已有1.5 万 岁,但是最近经检测确定,城堡间歇泉第一次喷发大 约发生在 1000 年前。这个间歇泉是一个半正规间歇 泉,10 到12 小时是一个喷发周期。在典型喷发过程 中,滚烫的热水会在大约20 分钟内被喷入高达90 英 尺(27 米)高空。接下来喷出的都是蒸汽,这个过程会 持续长达 40 分钟,据说它发出的噪音很大 5) 俄罗斯威利坎间歇泉(Velikan Geyser) 泉是该地已命名的 30 个间歇泉中的一个。它每 隔6到8小时喷发一次,每次仅持续大约1分钟。欧 亚大陆的两个间歇泉聚集地中的一个——间歇泉谷 位于俄罗斯堪察加半岛,它是仅次于黄石国家公园的 全球第二大间歇泉聚集地。威利坎间歇泉是该地已命 名的 30 个间歇泉中的一个。它每隔 6到8小时喷发 一次,每次仅持续大约1分钟,喷涌而出的超热水柱, 高度超过 25 米。2007 年6月,地震引发的泥石流, 把三分之二的间歇泉谷掩埋在数吨重的碎石和烂泥 下。该地的很多令人惊叹的间歇泉被毁,但是威利坎 间歇泉并未受到影响。 6) 德国安德纳赫间歇 间歇泉,它是一个冷水泉,而且充满碳酸气体。 间歇泉通常对家庭并不友善,但是安德纳赫间歇泉并 不是常规间歇泉,它是一个冷水泉,而且充满碳酸气 体。这个世界上最高的冷水间歇泉位于德国莱茵兰– 普法尔茨州西部地区的安德纳赫市附近的纳梅迪尔 –维斯自然保护区(Namedyer Werth Nature Reserve)。 冷水间歇泉由溶解的二氧化碳提供动力。当有井或其 他出口时,这种受压的水就会像被摇动的瓶装苏打水 一样向上喷涌出来。下面这段视频显示的是安德纳赫 间歇泉正在做间歇泉应该做的事情,并伴随一些令人 生厌的噪音。 7) 冰岛史托 典型代表,它喷发次数频繁,大约每隔4到8分 钟喷发一次。它也是该国最高的间歇泉,对一个宽基 间歇泉来说,这是一个显著特征。史托克间歇泉的历 史与地震和当地的火山环境有关。1789 年,地震打开 它的咽喉,这个间歇泉被首次记录下来。1963 年,冰 岛间歇泉委员会建议清除该泉下面管道里的障碍,这 次“操作”取得成功,从此史托克间歇泉开始有规律 地喷发。 8) 智利地热 高出海平面大约 4200 米,是全球最高的一个间 歇泉聚集地。尽管地热谷的间歇泉的喷发高度很少有 超过几英尺的(蒸汽升腾的高度更高),但是这一地区 产生的影响惊人,它形成安第斯山脉的美丽背景,令 它看起来犹如另外一个世界。智利政府多次尝试在地 热谷建设一座地热电站,但是公众和当地以旅游业为 主的企业的强烈反对,一次又一次推翻了这种打算。 9) 新西兰诺克斯夫人间歇泉:添加肥皂的方法目 被用来诱使夫人间歇泉喷发。诺克斯夫人间歇泉 位于新西兰陶波火山带,是该国为数不多的几个没有 毛利名字的地质特征之一,这是因为它直到 20 世纪 初才被人发现。被关押在附近监狱的囚犯把肥皂加入 这个天然热水源里后,偶然会导致间歇泉喷发,用来 清洗衣物。肥皂是一种活性剂,表面张力比水小,添 加肥皂的方法目前仍被用来诱使夫人间歇泉喷发。下 面是这个间歇泉正在喷发的场面。它的“演出”每天 在上午 10时15 分开始,夫人间歇泉喷出的水柱在 1 小时内升至20 米高空,爆发力相对比较温和。 10) 美国怀俄明州老忠实泉:老忠实泉是黄 吸引眼球的明星,如果有谁想在一生中去看一次 间歇泉,但是恰巧并不住在间歇泉附近,老忠实泉将 是他们的理想之选。它位于美国最古老和最受欢迎的 一个国家公园里,这意味着这里已经拥有相当健全的 基础设施,可供一代又一代观泉者使用。老忠实泉总 是循规蹈矩,不过它从来不会令它的倾慕者失望。不 Copyright © 2013 Hanspub 175  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 像游客,老忠实泉不用睡觉,因此要想在不拥挤的环 境下观看这个间歇泉,可以在深夜或者早早起床去 看。这么做的额外奖励是引人入胜的夜空不会受城市 灯光的影响。 间歇泉是地球上最迷人的一种自然现象,但是不 要以 非常壮观(图4)。 3. 间歇泉和山脉高原的成因模型 力模型基础 上[6] 为只有地球上才有它们的身影。美国宇航局的 “航行者”号飞船 1989 年在飞越海王星的最大卫星 ——海卫一时,拍摄到令人震惊的画面:由氮气形成 的高耸入云的间歇泉升入这颗卫星的大气里,氮气携 带的尘埃等杂质,在间歇泉上形成深色条纹。这种场 景令人震惊,它也是迄今为止看到的最出色的间歇 泉,而且也不用添加肥皂。 另文中国的西藏间歇泉也 图5是基于作者提出的大陆漂移原动 ,以活动论的观点给出的一个大陆板块运动前和 运动后的模型。该图说明了美国黄石公园间歇泉和落 基山山脉的成因。上图(a)是大陆板块运动前的初始状 态,下图(b)是大陆板块向左运动一段距离后的状态。 由于大陆板块是漂浮在大洋板块之上的,因此陆块必 然要切割一定深度的洋壳板块(浮力原理),当板块在 岩熔热力不平衡驱动下漂移运动后,大陆板块前方会 (a) (b) Figure 5. ( a) is the initial state before the continental plate move- ment, (b) is the state after the continental plates moving some dis- 左运动 态。 推土机一样铲起来部分洋壳板块物质,同时由于挤 和高原,并发 生火 海沉积。 板块 量已经证实,美洲(包括南美和北美) tance to the left 图5. 上图(a)是大陆板块运动前的初始状态,下图(b)是大陆板块向 一段距离后的状 像 压作用,陆块本身也将产生褶皱和隆升,这样在大陆 板块前端(前进方向上)将形成山脉和高原,部分深部 岩熔物质也会随之沿着褶皱构造形成的断裂带上涌 引起火山爆发。同时也可能刮起一些深海含水物质形 成深部含水圈闭,该含水圈闭还会与深部岩浆连通, 在板块运动中,不断接受应力变化,产生间歇泉。另 外在大陆板块后面将形成盆地,这些盆地切割深度应 该很深,但很快会被新的沉积物充填,形成巨厚的深 海沉积。如果本文给出的模式是正确的,那么该模式 在现实中必然会存在2个明显特征: 1) 在大陆板块漂移的前方形成山脉 山爆发。同时存在温泉或间歇泉。 2) 在大陆板块漂移的后方形成巨厚的深 本模式也适用于陆陆碰撞的情况,道理很简单, 运动的前方无论是陆地还是海洋都会产生类似 的现象(不同点仅仅是存在一定深度的海水,这个海水 深度相对于板块的深度非常小)。 4. 实际例证 Figure 4. Tibet geyser (From Baidu ltsmnsmn, 2013) 图4. 西藏间歇泉 (据百度ltsmnsmn,2013) 现代 GPS 测 Copyright © 2013 Hanspub 176  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 Copyright © 2013 Hanspub 177 大陆 原成因模型匹配到 北美洲和 布图, 作者 板块整体是由东向西漂移的。如果本文给出的大 陆板块漂移模式是正确的,那么其必然形成的2个特 征应该在该板块上能得到体现。 图6是作者将新提出的山脉高 南美洲的地形图上的结果。图中分别给出了 两条剖面线,一条AB线横跨北美洲,另一条 CD 线 横跨南美洲。可以很清楚地看出,该模式与实际情况 吻合良好。北美洲的落基山脉与模式中的造山带能够 得到很好地匹配。该山脉也是火山活动带及地震带。 更重要的存在大量的温泉和著名的黄石公园间歇泉。 南美洲的安第斯山脉与模式中的造山带也能够得到 很好地匹配,而且存在智利地热谷(El Tatio),该地区 高出海平面大约 4200 米,是全球最高的一个间歇泉 聚集地。这符合了本文模型的第1条特征。 图7显示的是全球现代海洋沉积物厚度分 也将这两条剖面线的位置投影到该图上。从图中 可以清楚地看出北美洲东南部(靠近 B点)区域有巨厚 的海洋沉积物分布(红色部分),从色标可以估计沉积 厚度可达万米,而靠近 A端部分则没有巨厚的现代海 洋沉积物。南美洲也存在类似的情况,南美洲东南部 也存在巨厚的现代海洋沉积物。这符合了本文模型的 第2条特征。 美国的情况好像并没有那么简单,以上是一些宏 观的证据,从图8的细节上看美国西部不仅存在落基 山山脉和大量的火山岩,同时在其东南部还存在一条 著名的呈北东向展布的阿巴拉契亚山脉和火山岩带。 难道本文给出的模型是错误的?当然不是。仔细分析 作者发现,美国东南部的阿巴拉契亚山脉其实是一个 地块拼合体,是后期一个不规则的地块拼合到美国大 陆上的。图 9的美国地质简图很清楚地能够看出这个 拼合块体的边界。 从Google-earth 图上也可以很清楚地看出这种块 体的拼合(图10),图中显示其运动的后面(南面)存在 板块运动的一个重要特征,那就是鼓包。 如果作者的推理是正确的,那么在这两个地区必 然会存在除了火山岩带之外的另外2个地质现象,那 Figure 6. Topographic map of the Americas with Geysers and Mountains genetic model by conti nental drifting (revised from Baidu,13) 图6. 美洲地形图与大陆漂移间歇泉和山脉成因模式(据百度,2013 修编) 20  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 Figure 7. Global Ocean sediment thickness distribution with Geysers and Mountains genetic model by continental drifting (revom NOAA, 2013) ised fr 图7. 全球海洋沉积物厚度分布图与大陆漂移间歇泉和山脉成因模式图(据NOAA, 2013修编) Figure 8. US geological map (www.lib.utexas.edu, 2013) 图8. 美国地质图 (据www.lib.utexas.edu,2013) Copyright © 2013 Hanspub 178  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 Copyright © 2013 Hanspub 179 Figure 9. Simplified geologic map of North America (from USGS,2013) 图9. 美国地质简图(据USGS,2013) Figure 10. Plates connection pattern in southeastern United States (revised from Google-earth) 算存 温泉分布带和地震活动带。 ,图12 北美洲 地区海啸与地质灾害分布图。这2个图都非常清晰地 泉带和地震带,这充分说明了本文模式 在该 合”在本文的成因模式上了, 那就 而围岩的速度多大于 2500 维地震波速度特征。图的中部是黄石公 园地 亚 利桑 板块运动在其前方形成的造山带的震撼效果。 显示了两条温 地区是适用的。 图13 全球磁异常条带及年龄分布图,该图说明 之所以北美洲温泉和间歇泉存在密集分布,应该还有 另外一个因素“叠加复 是北美板块正好漂移运动到一个洋中脊上了。图 中的黑色线条表示的洋中脊。 如果本文给出的模式是正确的,那么在黄石公园 深部的地震波速度上也应该显示出低速特征,因为蓄 水圈闭中水的速度是1500 m/s, m/s。 图14 是美国地质调查局在黄石公园地区所作的 结果。图中蓝色箭头是块体GPS 位移速率,而地图颜 色表示的是三 区,显示深部具有明显的低速特征(蓝色)。 图15 显示的是位于美国落基山山脉范围内的被 评为十大地质奇观的照片,这是一个名叫 The Wave 的大自然砂岩雕塑艺术品。具体位于美国犹他州和 图10. 美国东南部地区地块拼接图 (据Google-earth修编) 在 就 图11 是北美洲地区的温泉分布图 那州交界的狼丘(Coyote Buttes)地区。该图说明了  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 Figure 11. Spa maps of North America (revised from NOAA/NGDC) 图11. 北美洲地区温泉分布图 (据NOAA/NGDC修编) Figue 12. Tsunami and geological hazard map in North America (revised from NOAA/NGDC) 图12. 北美洲地区海啸与地质灾害分布图 (据NOAA/NGDC修编) Copyright © 2013 Hanspub 180  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 Figure 13. Global magnetic anomaly with age (revised from NOAA/NGDC) 图13. 全球磁异常条带年龄(据NOAA/NGDC 修编) Figuretional NOAA/NGDC) 图14. 黄石公园地区 GPS 测量位移和地下地震波速度分布图(据 NOAA/NGDC) 5. 结论 1) 当大陆板块漂移时,会在板块运动的前方产生 刮蹭堆积及挤压形成山脉高原并引起火山爆发,同时 14. GPS displacement in the region of Yellowstone Na Park and underground seismic velocity pro file (from Figure 15. The Wave n ature sandstone s culptures in Utah and , 2013) 交界处的The Wave 大自然砂岩雕 塑艺术品(百度图片,2013) 也可能刮起一些深海含水物质形成深部含水圈闭,该 含水圈闭还会与深部岩浆连通,在板块运动中,不断 接受应力变化,产生间歇泉。同时也会在板块后方形 成深海沉积。通过对美国西部落基山脉的对比发现, 该模型与实际情况吻合很好。该成因模型完全符合美 国黄石公园的间歇泉特征。 2) 该间歇泉和温泉成因模型在南美洲的智利和 冰岛及中国的西藏地区等都吻合很好,它们都处于当 前板块运动的前方。 3) 该成因模式为全球地热勘探提供了一种新的 思路和基础勘查理论指导。 6. 致谢 本文是在远在加拿大的祁凤茹老师遥远的不断 鼓励下写成的,特此对她表示真诚的感谢!感谢蔡新 平教授给予的多方指导!感谢我的妻子华芳女士一直 默默无闻的支持和奉献!感谢中国知网、美国Google 公司、中国百度网络公司提供的快速优质服务。 Arizona border (Baidu image 图15. 美国犹他州和亚利桑那州 Copyright © 2013 Hanspub 181  美国黄石公园间歇泉成因机制探讨 参考文献 (References) [1] silentino. 间歇泉[URL ], 2012. http://baike.baidu.com/view/85493.htm [2] 1131642149lllw. 全球十大惊艳间歇喷泉[URL], 2012. http://wenku.baidu.com/view/fbacbfdda58da0116c17498f.html [3] 职业道德 yu 法律. 世界10 大神奇的地理奇观[URL], 2011. http://wenku.baidu.com/view/8bfafb5e312b3169a451a42b.html [4] Wikipedia. Convergent boundary, 2013. http://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_boundary [5] 许志琴, 杨经绥, 李海兵, 嵇少丞, 张泽明, 刘焰. 印 度–亚 洲碰撞大地构造[J]. 地质学报, 2011, 85(1): 11-33. [6] 梁光河. 大陆漂移的源动力——板块自驱动模式[J]. 地球科 学前沿, 2013, 3: 86-96. Copyright © 2013 Hanspub 182 |