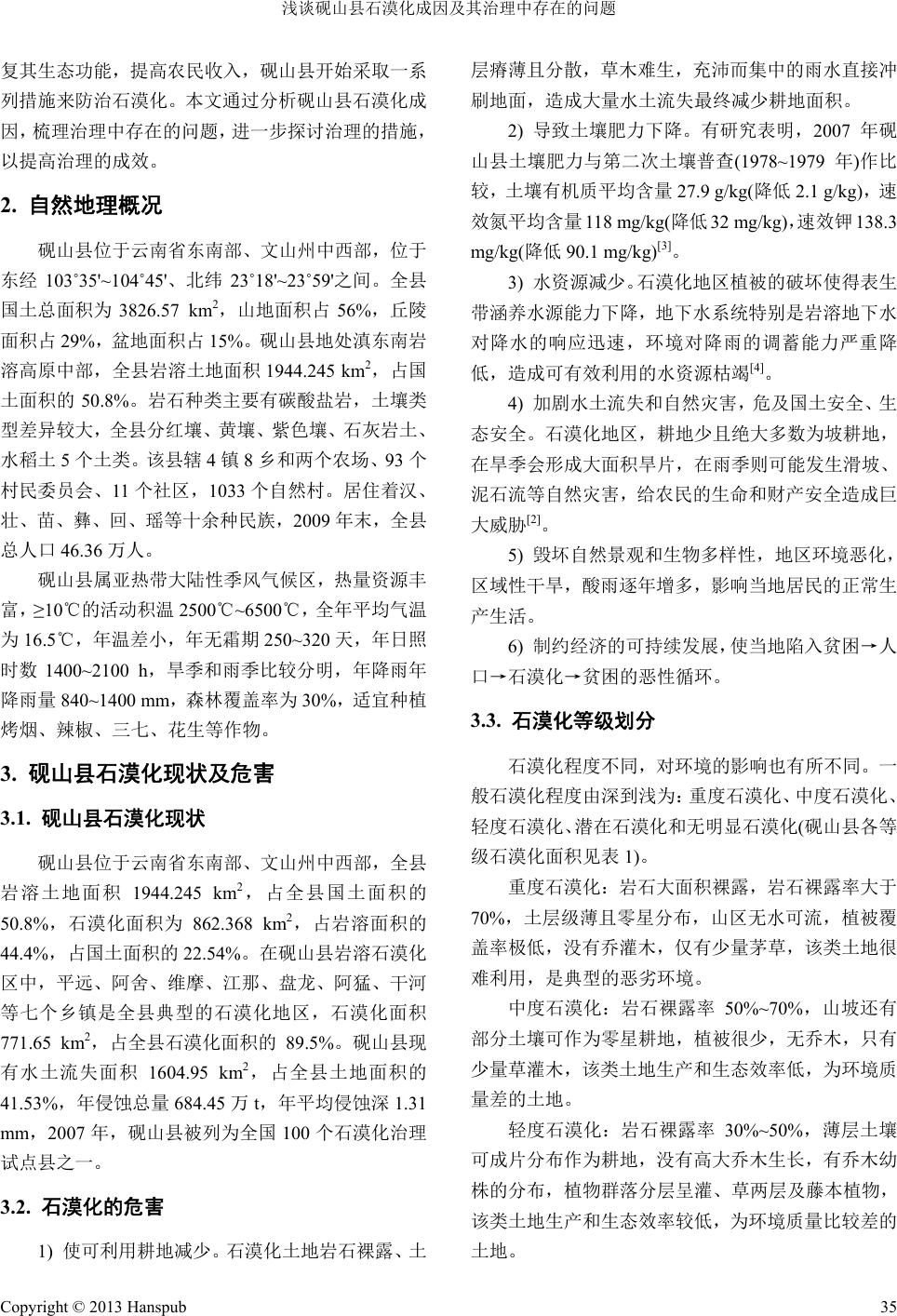

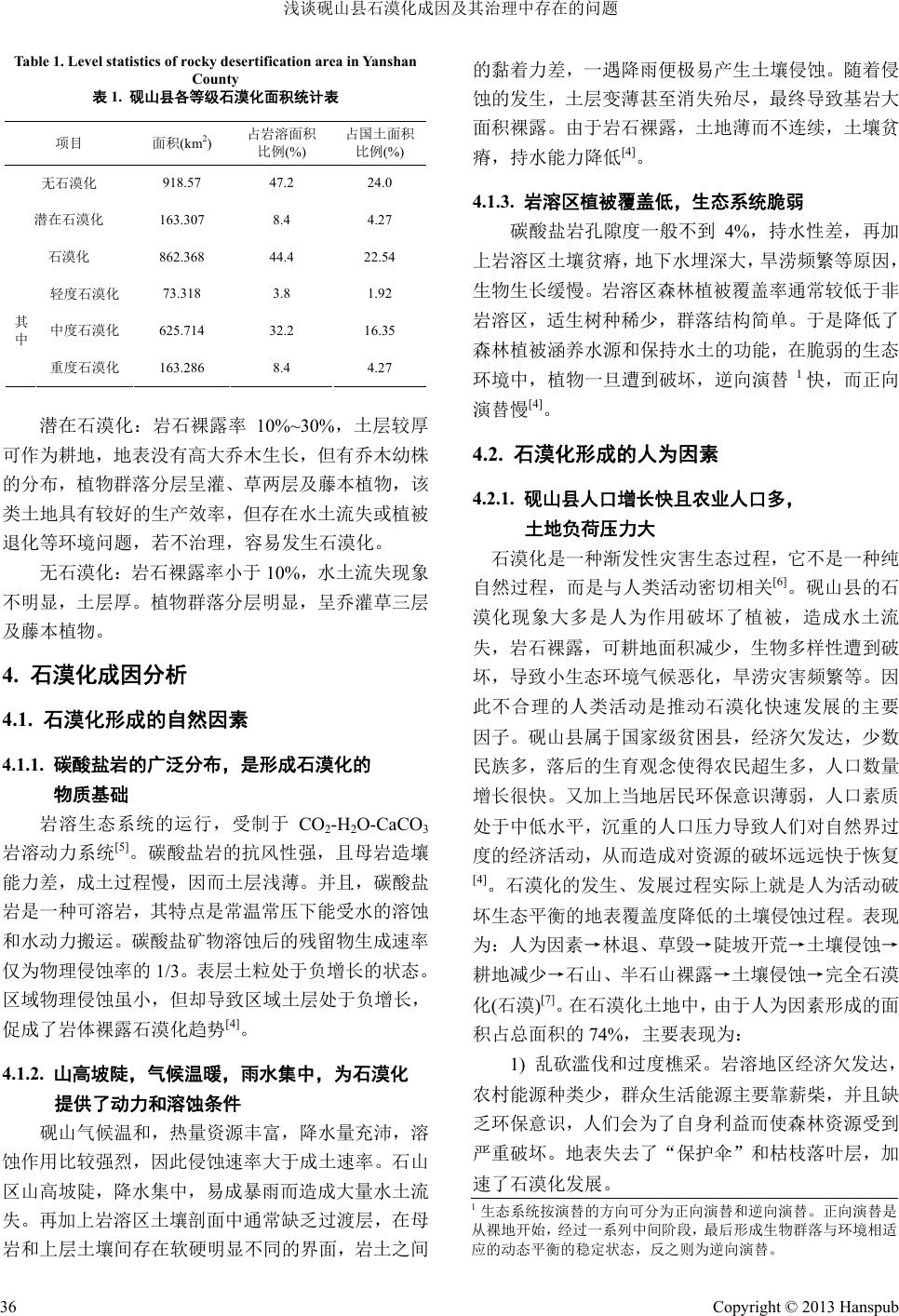

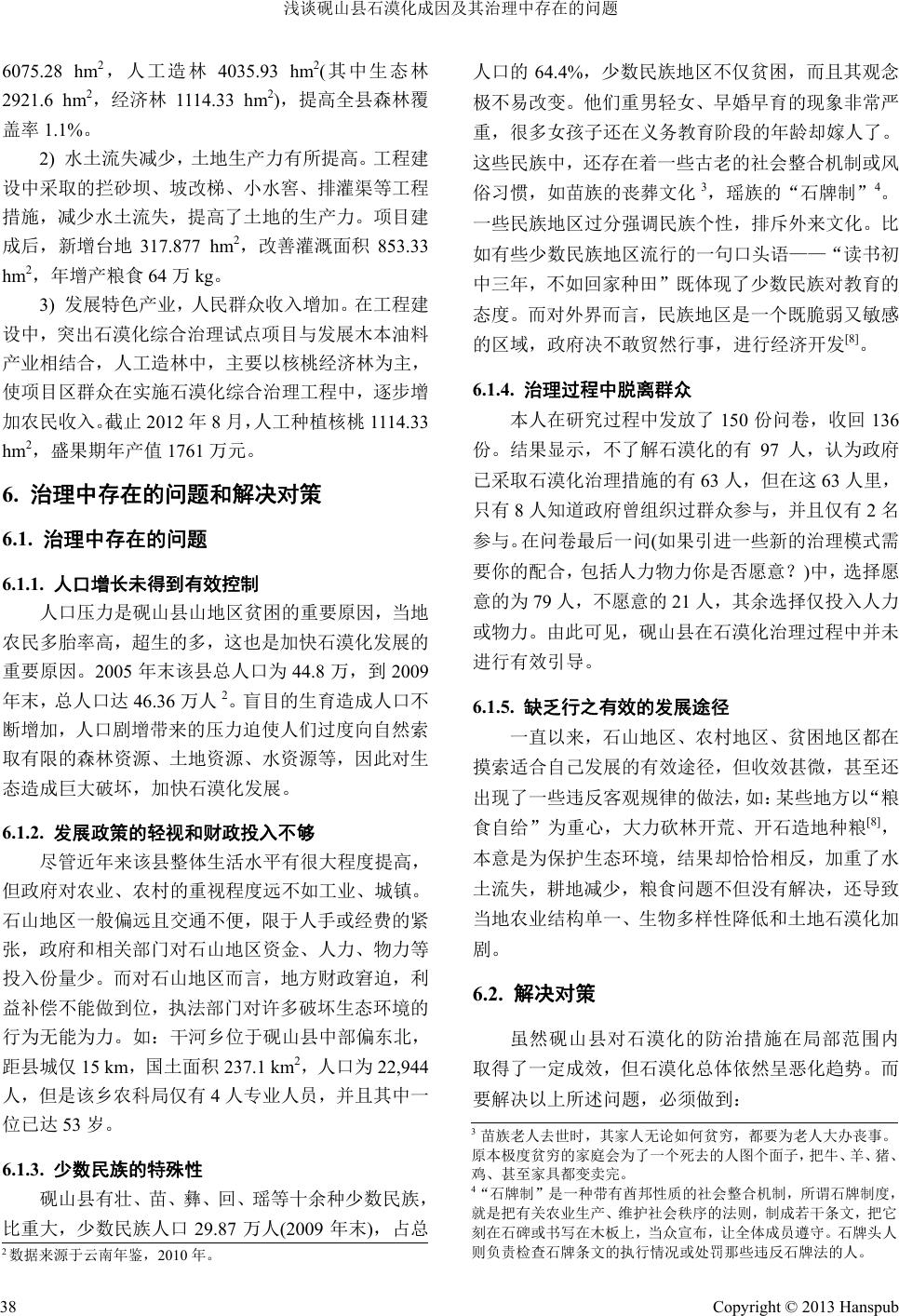

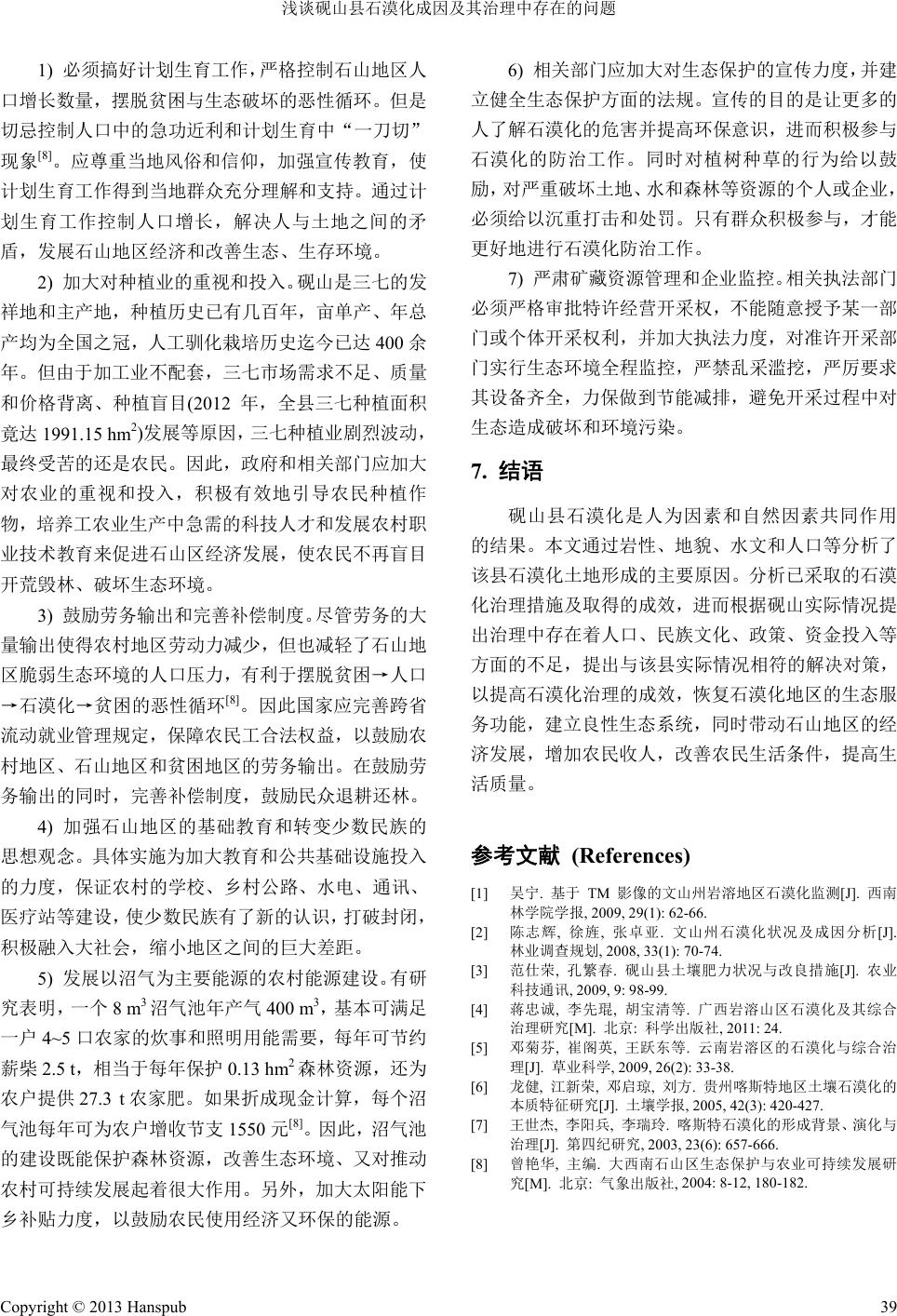

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2013, 3, 34-39 http://dx.doi.org/10.12677/aep.2013.32006 Published Online June 2013 (http://www.hanspub.org/journal/aep.html) Causes of Rocky Desertification and the Issues in Governance in Yanshan County Ting Wang1, Yan Lu1, Guiwen Lu1, Minhui Zhao2 1College of Resources and Environment, Yuxi Normal University, Yuxi 2Yuxi Normal University College, Yuxi Email: weity88@qq.com, zmh@yxnu.net Received: Apr. 22nd, 2013; revised: May 20th, 2013; accepted: May 27th, 2013 Copyright © 2013 Ting Wang et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Karst rocky desertification has been recently regarded as a kind of geological-ecological disaster, which was caused by both fragile ecological environment and improper human activities. This paper expounds the present situation and hazard of rocky desertification in Yanshan County, and analyzes the causes of the county rocky desertification from the lithology, topography, precipitation, and the excess of population pressure, then discusses some problems existing in the rocky desertification process in the county combined with the actual conditions, finally solutions to countermeasures are proposed. Keywords: Rocky Desertification; Cause Analysis; Governance Problems; Solution; Yanshan County 浅谈砚山县石漠化成因及其治理中存在的问题 王 婷1,陆 艳1,陆贵文 1,赵敏慧 2 1玉溪师范学院资源环境学院,玉溪 2玉溪师范学院,玉溪 Email: weity88@qq.com, zmh@yxnu.net 收稿日期:2013 年4月22 日;修回日期:2013年5月20日;录用日期:2013年5月27日 摘 要:喀斯特石漠化是近年来所认识到的一种地质生态灾害,是脆弱生态环境和不合理人类活动的共同产物。 本文阐述了砚山县石漠化现状和危害,从岩性、地貌、降水和超载的人口压力分析了该县石漠化产生的原因, 并结合当地实际情况讨论该县在石漠化治理过程中存在的一些问题,并提出解决对策。 关键词:石漠化;成因分析;治理存在问题;解决对策;砚山县 1. 引言 石漠化(Rocky desertification)是指在热带、亚热带 湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景 下,受人为活动干扰,使地表植被遭受破坏,导致土 壤严重流失,基岩大面裸露或砾石堆积的土地退化现 象,也是岩溶地区土地退化的极端形式[1]。石漠化加 速了生态环境恶化,主要表现为岩石裸露,水土流失, 自然景观和生物多样性遭到破坏,常导致土地资源丧 失和非地带性干旱[2],同时也加剧了贫困,使许多地 方陷入“越穷越垦,越垦越穷”的恶性循环[2]。 2007 年,砚山县被列为全国 100 个石漠化治理试 点县之一,2012 年砚山县石漠化面积为 862.368 km2。 石漠化的防治不仅仅是土地资源的保护,也是水资源 的保护。2008 年起,为改善石漠化地区生态环境,恢 Copyright © 2013 Hanspub 34  浅谈砚山县石漠化成因及其治理中存在的问题 复其生态功能,提高农民收入,砚山县开始采取一系 列措施来防治石漠化。本文通过分析砚山县石漠化成 因,梳理治理中存在的问题,进一步探讨治理的措施, 以提高治理的成效。 2. 自然地理概况 砚山县位于云南省东南部、文山州中西部,位于 东经 103˚35'~1 04˚45'、北纬 23˚18'~23 ˚59'之间。全县 国土总面积为 3826.57 km2,山地面积占 56%,丘陵 面积占 29%,盆地面积占 15%。砚山县地处滇东南岩 溶高原中部,全县岩溶土地面积 1944.245 km2,占国 土面积的 50.8%。岩石种类主要有碳酸盐岩,土壤类 型差异较大,全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、 水稻土 5个土类。该县辖 4镇8乡和两个农场、93 个 村民委员会、11 个社区,1033 个自然村。居住着汉、 壮、苗、彝、回、瑶等十余种民族,2009年末,全县 总人口 46.36 万人。 砚山县属亚热带大陆性季风气候区,热量资源丰 富, ≥10℃的活动积温2500℃~6500℃,全年平均气温 为16.5℃,年温差小,年无霜期 250~320天,年日照 时数 1400~2100 h,旱季和雨季比较分明,年降雨年 降雨量 840~1400 mm,森林覆盖率为 30%,适宜种植 烤烟、辣椒、三七、花生等作物。 3. 砚山县石漠化现状及危害 3.1. 砚山县石漠化现状 砚山县位于云南省东南部、文山州中西部,全县 岩溶土地面积 1944.245 km2,占全县国土面积的 50.8%,石漠化面积为 862.368 km2,占岩溶面积的 44.4%,占国土面积的 22.54%。在砚山县岩溶石漠化 区中,平远、阿舍、维摩、江那、盘龙、阿猛、干河 等七个乡镇是全县典型的石漠化地区,石漠化面积 771.65 km2,占全县石漠化面积的 89.5%。砚山县现 有水土流失面积 1604.95 km2,占全县土 地面积的 41.53%,年侵蚀总量 684.45 万t,年平均侵蚀深 1.31 mm,2007 年,砚山县被列为全国 100 个石漠化治理 试点县之一。 3.2. 石漠化的危害 1) 使可利用耕地减少。石漠化土地岩石裸露、土 层瘠薄且分散,草木难生,充沛而集中的雨水直接冲 刷地面,造成大量水土流失最终减少耕地面积。 2) 导致土壤肥力下降。有研究表明,2007年砚 山县土壤肥力与第二次土壤普查(1978~1979 年)作比 较,土壤有机质平均含量 27.9 g/kg(降低 2.1 g/kg),速 效氮平均含量 118 mg/kg(降低 32 mg/kg),速效钾 138.3 mg/kg(降低90.1 mg/kg)[3]。 3) 水资源减少。石漠化地区植被的破坏使得表生 带涵养水源能力下降,地下水系统特别是岩溶地下水 对降水的响应迅速,环境对降雨的调蓄能力严重降 低,造成可有效利用的水资源枯竭[4]。 4) 加剧水土流失和自然灾害,危及国土安全、生 态安全。石漠化地区,耕地少且绝大多数为坡耕地, 在旱季会形成大面积旱片,在雨季则可能发生滑坡、 泥石流等自然灾害,给农民的生命和财产安全造成巨 大威胁[2]。 5) 毁坏自然景观和生物多样性,地区环境恶化, 区域性干旱,酸雨逐年增多,影响当地居民的正常生 产生活。 6) 制约经济的可持续发展,使当地陷入贫困→人 口→石漠化→贫困的恶性循环。 3.3. 石漠化等级划分 石漠化程度不同,对环境的影响也有所不同。一 般石漠化程度由深到浅为:重度石漠化、中度石漠化、 轻度石漠化、潜在石漠化和无明显石漠化(砚山县各等 级石漠化面积见表 1)。 重度石漠化:岩石大面积裸露,岩石裸露率大于 70%,土层级薄且零星分布,山区无水可流,植被覆 盖率极低,没有乔灌木,仅有少量茅草,该类土地很 难利用,是典型的恶劣环境。 中度石漠化:岩石裸露率 50%~70%,山坡还有 部分土壤可作为零星耕地,植被很少,无乔木,只有 少量草灌木,该类土地生产和生态效率低,为环境质 量差的土地。 轻度石漠化:岩石裸露率 30%~50%,薄层土壤 可成片分布作为耕地,没有高大乔木生长,有乔木幼 株的分布,植物群落分层呈灌、草两层及藤本植物, 该类土地生产和生态效率较低,为环境质量比较差的 土地。 Copyright © 2013 Hanspub 35  浅谈砚山县石漠化成因及其治理中存在的问题 Table 1. Level statistics of rocky desertification area in Yanshan County 表1. 砚山县各等级石漠化面积统计表 项目 面积(km2) 占岩溶面积 比例(%) 占国土面积 比例(%) 无石漠化 918.57 47.2 24.0 潜在石漠化 163.307 8.4 4.27 石漠化 862.368 44.4 22.54 轻度石漠化 73.318 3.8 1.92 中度石漠化 625.714 32.2 16.35 其 中 重度石漠化 163.286 8.4 4.27 潜在石漠化:岩石裸露率 10%~30%,土层较厚 可作为耕地,地表没有高大乔木生长,但有乔木幼株 的分布,植物群落分层呈灌、草两层及藤本植物,该 类土地具有较好的生产效率,但存在水土流失或植被 退化等环境问题,若不治理,容易发生石漠化。 无石漠化:岩石裸露率小于10%,水土流失现象 不明显,土层厚。植物群落分层明显,呈乔灌草三层 及藤本植物。 4. 石漠化成因分析 4.1. 石漠化形成的自然因素 4.1.1. 碳酸盐岩的广泛分布,是形成石漠化的 物质基础 岩溶生态系统的运行,受制于 CO2-H 2O-CaCO3 岩溶动力系统[5]。碳酸盐岩的抗风性强,且母岩造壤 能力差,成土过程慢,因而土层浅薄。并且,碳酸盐 岩是一种可溶岩,其特点是常温常压下能受水的溶蚀 和水动力搬运。碳酸盐矿物溶蚀后的残留物生成速率 仅为物理侵蚀率的 1/3。表层土粒处于负增长的状态。 区域物理侵蚀虽小,但却导致区域土层处于负增长, 促成了岩体裸露石漠化趋势[4]。 4.1.2. 山高坡陡,气候温暖,雨水集中,为石漠化 提供了动力和溶蚀条件 砚山气候温和,热量资源丰富,降水量充沛,溶 蚀作用比较强烈,因此侵蚀速率大于成土速率。石山 区山高坡陡,降水集中,易成暴雨而造成大量水土流 失。再加上岩溶区土壤剖面中通常缺乏过渡层,在母 岩和上层土壤间存在软硬明显不同的界面,岩土之间 的黏着力差,一遇降雨便极易产生土壤侵蚀。随着侵 蚀的发生,土层变薄甚至消失殆尽,最终导致基岩大 面积裸露。由于岩石裸露,土地薄而不连续,土壤贫 瘠,持水能力降低[4]。 4.1.3. 岩溶区植被覆盖低,生态系统脆弱 碳酸盐岩孔隙度一般不到4%,持水性差,再加 上岩溶区土壤贫瘠,地下水埋深大,旱涝频繁等原因, 生物生长缓慢。岩溶区森林植被覆盖率通常较低于非 岩溶区,适生树种稀少,群落结构简单。于是降低了 森林植被涵养水源和保持水土的功能,在脆弱的生态 环境中,植物一旦遭到破坏,逆向演替 1快,而正向 演替慢[4]。 4.2. 石漠化形成的人为因素 4.2.1. 砚山县人口增长快且农业人口多, 土地负荷压力大 石漠化是一种渐发性灾害生态过程,它不是一种纯 自然过程,而是与人类活动密切相关[6]。砚山县的石 漠化现象大多是人为作用破坏了植被,造成水土流 失,岩石裸露,可耕地面积减少,生物多样性遭到破 坏,导致小生态环境气候恶化,旱涝灾害频繁等。因 此不合理的人类活动是推动石漠化快速发展的主要 因子。砚山县属于国家级贫困县,经济欠发达,少数 民族多,落后的生育观念使得农民超生多,人口数量 增长很快。又加上当地居民环保意识薄弱,人口素质 处于中低水平,沉重的人口压力导致人们对自然界过 度的经济活动,从而造成对资源的破坏远远快于恢复 [4]。石漠化的发生、发展过程实际上就是人为活动破 坏生态平衡的地表覆盖度降低的土壤侵蚀过程。表现 为:人为因素→林退、草毁→陡坡开荒→土壤侵蚀→ 耕地减少→石山、半石山裸露→土壤侵蚀→完全石漠 化(石漠)[7]。在石漠化土地中,由于人为因素形成的面 积占总面积的74%,主要表现为: 1) 乱砍滥伐和过度樵采。岩溶地区经济欠发达, 农村能源种类少,群众生活能源主要靠薪柴,并且缺 乏环保意识,人们会为了自身利益而使森林资源受到 严重破坏。地表失去了“保护伞”和枯枝落叶层,加 速了石漠化发展。 1生态系统按演替的方向可分为正向演替和逆向演替。正向演替是 从裸地开始,经过一系列中间阶段,最后形成生物群落与环境相适 应的动态平衡的稳定状态,反之则为逆向演替。 Copyright © 2013 Hanspub 36  浅谈砚山县石漠化成因及其治理中存在的问题 Copyright © 2013 Hanspub 37 2) 不合理的耕作方式和过度开垦。砚山县目前总 耕地面积为 322.67 km2,其中田112.67 km2、地216.67 km2,人 均0.069 hm2 。在超载的人口压力下,他们往 往会选择毁林毁草开垦以扩大耕地面积来增加粮食 产量,但岩溶地区山多平地少,所使用的农业生产方 式是传统的刀耕火种,陡坡耕种,这种方式往往是广 种薄收。再加上缺乏必要的水保措施,充沛而集中的 降水使得土壤流失严重,最后导致植被消失,水土流 失严重,石头裸露。 3) 乱放牧。岩溶地区散养牲畜,不仅毁坏林草植 被,且造成土壤易被冲蚀。据测算,一头山羊在一年 内可以将0.67 hm2 3~5 年生的石山植被吃光[7]。 4.2.2. 砚山县丰富的矿产资源引来了大量私企 砚山县境内已发现的矿产有锰、铅锌、铝土、金、 银、铜、锑、煤、沸石、花岗石等29 种。其中工业 储量锰 3632.3 万t、铅锌100 余万 t、铝土1200 余万 t、沸石17亿t、原煤3000 余万t,金矿石含量超过 8 g/t,沸石为西南诸省区独有。因此该县境内分布着许 多采选矿点,绝大多数采矿点为个体经营,在开采、 洗矿过程中私人老板重自身经济利益,轻环境保护, 长期的开发造成矿区生态的严重破坏,同时大量排放 固体废弃物、废水,不仅加剧了水土流失还造成环境 污染。如阿舍乡,锰矿面积1914 km2,蕴藏量 1700 万t,为全国八大猛矿之一。煤矿面积14 km2,蕴藏 量500 万t。因此形成了以采矿和矿冶业为主的工业 体系,冶炼企业 8户,采矿企业 6户。但工业的迅速 发展使当地居民困苦不堪,本人曾多次到过该乡,每 次进入该乡区域首先是闻到一股臭鸡蛋味(H2S等), 不仅仅是气味难闻,H2S和SO2等气体还会阻碍农作 物生长、腐蚀金属等。 5. 治理措施的实施情况及成效 5.1. 已采取的治理措施 为遏制石漠化面积不断扩大的趋势,改善和恢复 全县岩溶地区生态环境,促进全县经济社会与生态的 和谐发展,砚山县先后制定了《砚山县岩溶地区石漠 化综合治理规划》、《砚山县 2008~2010 年石漠化综合 治理试点工程实施方案》、《砚山县 2011~2013 年石漠 化综合治理试点工程实施方案》和分年度的初步设 计,得到了省州发改委的批复,并及时组织、实施。 具体年度实施情况见表2。 5.2. 取得的成效 2008 年以来,石漠化治理工程的实施,使砚山县 项目区岩溶荒山荒坡绿化,增强蓄水保土的能力,减 少水土流失,减少泥沙淤积水库和河床,减轻洪水对 河堤和农田的损坏,从而降低水毁工程的修复和加固 费用,从源头上治理石漠化,使人口、资源、环境与 经济发展走上良性循环,促进治理区经济社会进一步 发展。 1) 植被覆盖度提高,生物产量逐步增加。从治理 情况看,四年试点工程的实施,将完成封山育林 Table 2. Rocky desertification measures annual project implementation table in Yanshan County 表2. 砚山县石漠化综合治理措施年度项目实施情况表 项目 2009 2010 2011 2012 合计 投资(万元) 400 997 1114.2 514 3025.2 封山育林(hm2) 1862.87 1039.87 2114.27 1058.27 6075.28 人工造林(hm2) 536.53 1219.67 1379.2 900.53 4035.93 生态林 421.33 876.33 957.27 666.67 2921.6 生物措施 其中 经济林 115.2 343.33 421.93 233.87 1114.33 坡改梯(hm2) 57.047 127.1 100 33.73 317.877 拦砂坝(座) 2 3 - - 5 谷坊坝(座) 3 6 4 - 13 引水渠(m) 1020 5150 6900 - 13,070 工程措施 小水窖(口) 143 180 280 230 833 数据来源:砚山县统计局,2012年8月。  浅谈砚山县石漠化成因及其治理中存在的问题 6075.28 hm2,人工造林 4035.93 hm2(其中生态林 2921.6 hm2,经济林 1114.33 hm2),提高全县森林覆 盖率 1.1%。 2) 水土流失减少,土地生产力有所提高。工程建 设中采取的拦砂坝、坡改梯、小水窖、排灌渠等工程 措施,减少水土流失,提高了土地的生产力。项目建 成后,新增台地317.877 hm2,改善灌溉面积 853.33 hm2,年增产粮食 64万kg。 3) 发展特色产业,人民群众收入增加。在工程建 设中,突出石漠化综合治理试点项目与发展木本油料 产业相结合,人工造林中,主要以核桃经济林为主, 使项目区群众在实施石漠化综合治理工程中,逐步增 加农民收入。截止 2012 年8月,人工种植核桃 1114.33 hm2,盛果期年产值 1761 万元。 6. 治理中存在的问题和解决对策 6.1. 治理中存在的问题 6.1.1. 人口增长未得到有效控制 人口压力是砚山县山地区贫困的重要原因,当地 农民多胎率高,超生的多,这也是加快石漠化发展的 重要原因。2005 年末该县总人口为 44.8万,到 2009 年末,总人口达46.36 万人2。盲目的生育造成人口不 断增加,人口剧增带来的压力迫使人们过度向自然索 取有限的森林资源、土地资源、水资源等,因此对生 态造成巨大破坏,加快石漠化发展。 6.1.2. 发展政策的轻视和财政投入不够 尽管近年来该县整体生活水平有很大程度提高, 但政府对农业、农村的重视程度远不如工业、城镇。 石山地区一般偏远且交通不便,限于人手或经费的紧 张,政府和相关部门对石山地区资金、人力、物力等 投入份量少。而对石山地区而言,地方财政窘迫,利 益补偿不能做到位,执法部门对许多破坏生态环境的 行为无能为力。如:干河乡位于砚山县中部偏东北, 距县城仅15 km,国土面积 237.1 km2,人口为 22,944 人,但是该乡农科局仅有 4人专业人员,并且其中一 位已达 53 岁。 6.1.3. 少数民族的特殊性 砚山县有壮、苗、彝、回、瑶等十余种少数民族, 比重大,少数民族人口 29.87 万人(2009 年末),占总 人口的 64.4%,少数民族地区不仅贫困,而且其观念 极不易改变。他们重男轻女、早婚早育的现象非常严 重,很多女孩子还在义务教育阶段的年龄却嫁人了。 这些民族中,还存在着一些古老的社会整合机制或风 俗习惯,如苗族的丧葬文化3,瑶族的“石牌制”4。 一些民族地区过分强调民族个性,排斥外来文化。比 如有些少数民族地区流行的一句口头语——“读书初 中三年,不如回家种田”既体现了少数民族对教育的 态度。而对外界而言,民族地区是一个既脆弱又敏感 的区域,政府决不敢贸然行事,进行经济开发[8]。 6.1.4. 治理过程中脱离群众 本人在研究过程中发放了 150份问卷,收回 136 份。结果显示,不了解石漠化的有97 人,认为政府 已采取石漠化治理措施的有63 人,但在这 63人里, 只有 8人知道政府曾组织过群众参与,并且仅有 2名 参与。在问卷最后一问(如果引进一些新的治理模式需 要你的配合,包括人力物力你是否愿意?)中,选择愿 意的为 79 人,不愿意的 21 人,其余选择仅投入人力 或物力。由此可见,砚山县在石漠化治理过程中并未 进行有效引导。 6.1.5. 缺乏行之有效的发展途径 一直以来,石山地区、农村地区、贫困地区都在 摸索适合自己发展的有效途径,但收效甚微,甚至还 出现了一些违反客观规律的做法,如:某些地方以“粮 食自给”为重心,大力砍林开荒、开石造地种粮[8], 本意是为保护生态环境,结果却恰恰相反,加重了水 土流失,耕地减少,粮食问题不但没有解决,还导致 当地农业结构单一、生物多样性降低和土地石漠化加 剧。 6.2. 解决对策 虽然砚山县对石漠化的防治措施在局部范围内 取得了一定成效,但石漠化总体依然呈恶化趋势。而 要解决以上所述问题,必须做到: 3苗族老人去世时,其家人无论如何贫穷,都要为老人大办丧事。 原本极度贫穷的家庭会为了一个死去的人图个面子,把牛、羊、猪、 鸡、甚至家具都变卖完。 4“石牌制”是一种带有酋邦性质的社会整合机制,所谓石牌制度, 就是把有关农业生产、维护社会秩序的法则,制成若干条文,把它 刻在石碑或书写在木板上,当众宣布,让全体成员遵守。石牌头人 则负责检查石牌条文的执行情况或处罚那些违反石牌法的人。 2数据来源于云南年鉴,2010 年。 Copyright © 2013 Hanspub 38  浅谈砚山县石漠化成因及其治理中存在的问题 1) 必须搞好计划生育工作,严格控制石山地区人 口增长数量,摆脱贫困与生态破坏的恶性循环。但是 切忌控制人口中的急功近利和计划生育中“一刀切” 现象[8]。应尊重当地风俗和信仰,加强宣传教育,使 计划生育工作得到当地群众充分理解和支持。通过计 划生育工作控制人口增长,解决人与土地之间的矛 盾,发展石山地区经济和改善生态、生存环境。 2) 加大对种植业的重视和投入。砚山是三七的发 祥地和主产地,种植历史已有几百年,亩单产、年总 产均为全国之冠,人工驯化栽培历史迄今已达 400余 年。但由于加工业不配套,三七市场需求不足、质量 和价格背离、种植盲目(2012 年,全县三七种植面积 竟达 1991.15 hm2)发展等原因,三七种植业剧烈波动, 最终受苦的还是农民。因此,政府和相关部门应加大 对农业的重视和投入,积极有效地引导农民种植作 物,培养工农业生产中急需的科技人才和发展农村职 业技术教育来促进石山区经济发展,使农民不再盲目 开荒毁林、破坏生态环境。 3) 鼓励劳务输出和完善补偿制度。尽管劳务的大 量输出使得农村地区劳动力减少,但也减轻了石山地 区脆弱生态环境的人口压力,有利于摆脱贫困→人口 →石漠化→贫困的恶性循环[8]。因此国家应完善跨省 流动就业管理规定,保障农民工合法权益,以鼓励农 村地区、石山地区和贫困地区的劳务输出。在鼓励劳 务输出的同时,完善补偿制度,鼓励民众退耕还林。 4) 加强石山地区的基础教育和转变少数民族的 思想观念。具体实施为加大教育和公共基础设施投入 的力度,保证农村的学校、乡村公路、水电、通讯、 医疗站等建设,使少数民族有了新的认识,打破封闭, 积极融入大社会,缩小地区之间的巨大差距。 5) 发展以沼气为主要能源的农村能源建设。有研 究表明,一个8 m3沼气池年产气 400 m3,基本可满足 一户 4~5 口农家的炊事和照明用能需要,每年可节约 薪柴 2.5 t,相当于每年保护0.13 hm2森林资源,还为 农户提供27.3 t农家肥。如果折成现金计算,每个沼 气池每年可为农户增收节支1550元[8]。因此,沼气池 的建设既能保护森林资源,改善生态环境、又对推动 农村可持续发展起着很大作用。另外,加大太阳能下 乡补贴力度,以鼓励农民使用经济又环保的能源。 6) 相关部门应加大对生态保护的宣传力度,并建 立健全生态保护方面的法规。宣传的目的是让更多的 人了解石漠化的危害并提高环保意识,进而积极参与 石漠化的防治工作。同时对植树种草的行为给以鼓 励,对严重破坏土地、水和森林等资源的个人或企业, 必须给以沉重打击和处罚。只有群众积极参与,才能 更好地进行石漠化防治工作。 7) 严肃矿藏资源管理和企业监控。相关执法部门 必须严格审批特许经营开采权,不能随意授予某一部 门或个体开采权利,并加大执法力度,对准许开采部 门实行生态环境全程监控,严禁乱采滥挖,严厉要求 其设备齐全,力保做到节能减排,避免开采过程中对 生态造成破坏和环境污染。 7. 结语 砚山县石漠化是人为因素和自然因素共同作用 的结果。本文通过岩性、地貌、水文和人口等分析了 该县石漠化土地形成的主要原因。分析已采取的石漠 化治理措施及取得的成效,进而根据砚山实际情况提 出治理中存在着人口、民族文化、政策、资金投入等 方面的不足,提出与该县实际情况相符的解决对策, 以提高石漠化治理的成效,恢复石漠化地区的生态服 务功能,建立良性生态系统,同时带动石山地区的经 济发展,增加农民收人,改善农民生活条件,提高生 活质量。 参考文献 (References) [1] 吴宁. 基于TM 影像的文山州岩溶地区石漠化监测[J]. 西南 林学院学报, 2009, 29(1): 62-66. [2] 陈志辉, 徐旌, 张卓亚. 文山州石漠化状况及成因分析[J]. 林业调查规划, 2008, 33(1): 70-74. [3] 范仕荣, 孔繁春. 砚山县土壤肥力状况与改良措施[J]. 农业 科技通讯, 2009, 9: 98-99. [4] 蒋忠诚, 李先琨, 胡宝清等. 广西岩溶山区石漠化及其综合 治理研究[M]. 北京: 科学出版社, 2011: 24. [5] 邓菊芬, 崔阁英, 王跃东等. 云南岩溶区的石漠化与综合治 理[J]. 草业科学, 2009, 26(2): 33-38. [6] 龙健, 江新荣, 邓启琼, 刘方. 贵州喀斯特地区土壤石漠化的 本质特征研究[J]. 土壤学报, 2005, 42(3): 420-427. [7] 王世杰, 李阳兵, 李瑞玲. 喀斯特石漠化的形成背景、演化与 治理[J]. 第四纪研究, 2003, 23(6): 657-666. [8] 曾艳华, 主编. 大西南石山区生态保护与农业可持续发展研 究[M]. 北京: 气象出版社, 2004: 8-12, 180-182. Copyright © 2013 Hanspub 39 |