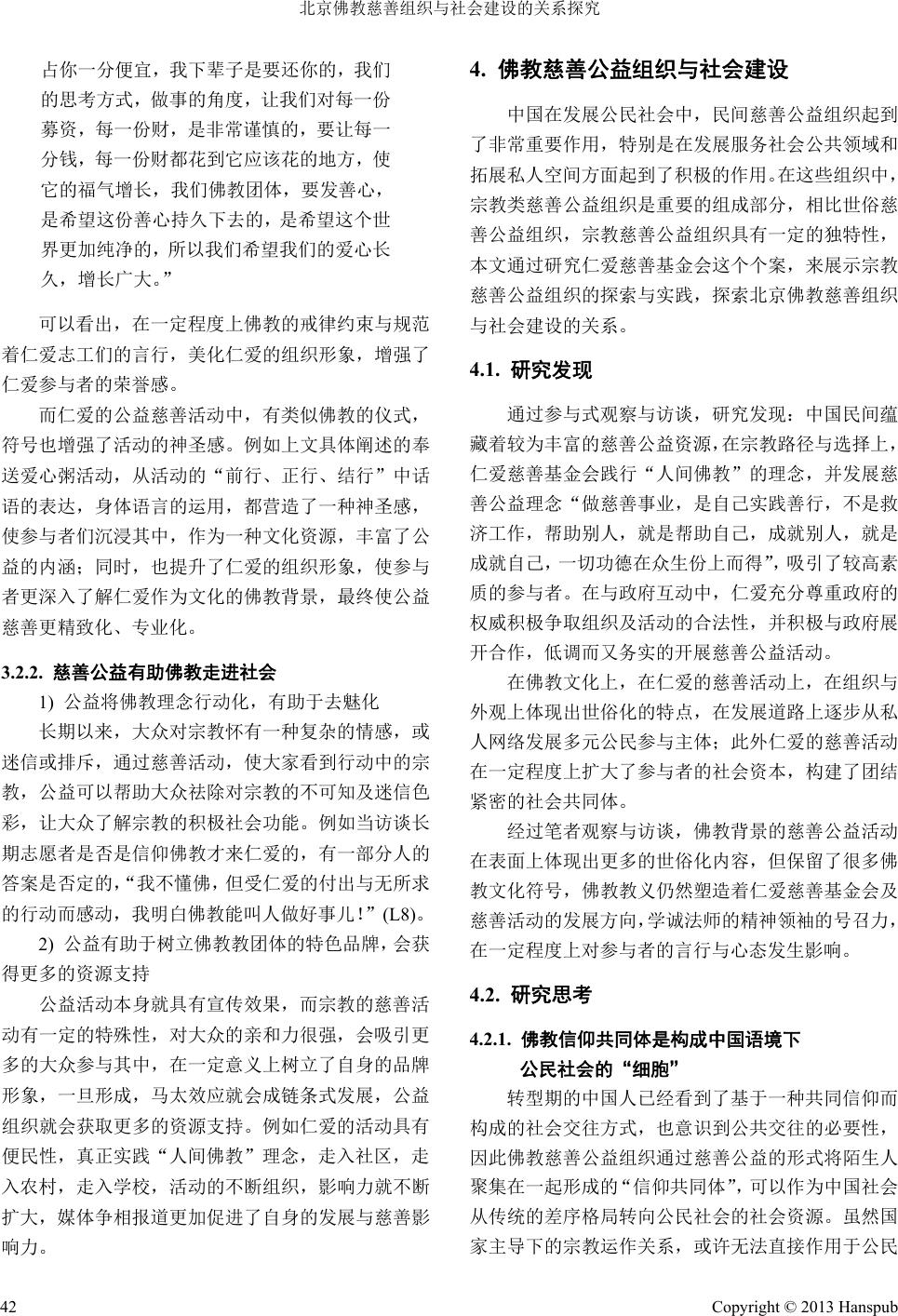

Advances in Social Sciences 社会科学前沿, 2013, 2, 35-44 http://dx.doi.org/10.12677/ass.2013.22007 Published Online June 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ass.html) The Buddhist Charitable Organizations and Social Construction Relationship Lu Zhao1, Bo Feng2 1Communication University of China, Beijing 2School of Politics and Law, Communication University of China, Beijing Email: zhaolu904@163.com Received: Apr. 19th, 2013; revised: May 6th, 2013; accepted: May 19th, 2013 Copyright © 2013 Lu Zhao, Bo Feng. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Social construction is one of the major aspects of modernization construction in contemporary China, as well as one of the difficulties and focuses in this process. To some extent, the sociologists in China have reached a consensus about the internal connection between civil society organization and social con- struction. As a form of civil society organization, the civil charity organization in China embodies the necessity and inevitability of the participation in social construction. The civil charity organization in China plays an important role in the development of public areas of social service and the expansion of private space. Among these organizations, religious charity organization is an integral constituent. Compared with the secular charity organizations, religious organization has its peculiarity, apart from its ordinary cha- racteristics of public welfare. Take Beijing RenAi Charity Organization as an example. From the case study of this organization, the exploration and practice of religious charity organization in social construction are clearly presented. The connection between Beijing Buddhist charity organization and social construction is also explored, which aims to provide evidence to the necessity and inevitability mentioned above, and to practically promote social construction. Theoretically, this exploration has some creative significance to the sociology of religion and the theories of social construction. Keywords: Civil Society; Civil Society Organizations; Buddhist Charity Organization; Beijing “Ren Ai” Charity Foundation 北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 赵 璐1,冯 波2 1中国传媒大学,北京 2中国传媒大学政治与法律学院,北京 Email: zhaolu904@163.com 收稿日期:2013 年4月19 日;修回日期:2013年5月6日;录用日期:2013 年5月19 日 摘 要:社会建设是当代中国现代化建设的主体内容之一,也是重点和难点内容之一。公民社会组织 与社会建设的内在关联性目前已经在中国社会学界达成了一定程度的共识。中国民间慈善组织作为公 民社会组织的一种形式,内涵着参与社会建设的必然性与必要性。中国民间慈善组织在发展服务社会 的公共领域和拓展私人空间方面都发挥了积极的功能。在这些组织中,宗教类慈善公益组织是重要的 组成部分,相对于世俗慈善公益组织而言,宗教慈善公益组织除具备一般的公益特性外,还有自己的 独特性。以北京仁爱慈善基金会为例,通过对北京仁爱慈善基金会的个案研究,展示宗教慈善公益组 织在社会建设方面的探索与实践,以探索北京佛教慈善组织与社会建设的关系,试图为上述必然性与 必要性提供一定程度的佐证,以实际地推进社会建设的进程。从理论上看,这种探索对于宗教社会学 和社会建设理论也有一定的创新作用。 Copyright © 2013 Hanspub 35  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 Copyright © 2013 Hanspub 36 关键词:公民社会;公民社会组织;佛教慈善组织;北京仁爱慈善基金会 1. 引言 当前中国的各种协会、团体、民办非企业单位以及基 金会等社会组织已成为一支独立的社会力量,其组织 化程度日益加强,在社会生活中发挥着越来越重要的 作用。 社会建设是当代中国现代化建设的主体内容之 一,也是重点和难点内容之一。在中国特色社会主义 事业的总体布局中,社会建设是不可缺少的重要一维, 而且,在当前社会发展阶段,是必须重视和着力解决 的一维。它丝毫不亚于经济建设、政治建设、文化建 设和生态文明建设。现实生活中各种各样的社会问题 的严重性更凸显了社会建设的紧迫性和必要性。社会 建设和公民的幸福感、公民社会组织的发展程度等要 素有直接的关系。公民社会组织与社会建设的内在关 联性目前已经在中国社会学界达成了一定程度的共 识。 北京市近年来非常重视公民社会组织的作用,在 规范、鼓励、引导公民社会组织发挥作用方面采取了 很多举措。例如北京市民政局根据《社会团体登记管 理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《基 金会管理条例》规定,2010 年10 月1日至 2011年11 月30 日批准成立了 44家社会组织。 公民社会组织从功能上可以分为慈善类和非慈善 类。当代中国民间慈善公益组织在发展服务社会的公 共领域和拓展私人空间方面都发挥了积极的功能。在 民间慈善组织中,宗教类慈善公益组织是其重要的组 成部分,也是公民社会组织的一种形式。它内涵着参 与社会建设的必然性与必要性。相对于世俗慈善公益 组织而言,宗教慈善公益组织除具备一般公民社会慈 善组织的公益特性外,还有自己的独特性。与官办慈 善公益组织相比,宗教类慈善公益组织是民间组织, 志愿者组织;与世俗化的慈善公益组织相比,他们具 有宗教背景,其活动在一定程度上体现着宗教文化及 信仰价值,在自身的发展,公益活动的内容,参与者 等方面都有其自己的特点,体现出一定的独特性。在 政府慈善公益机构及世俗慈善公益组织之外,佛教慈 善组织提供给人们一种基于佛教信仰体系支配下的参 与慈善公益活动的选择。 本文从以下角度使用公民社会概念:公民社会所 探讨的方向是并非以国家为中心的社会整合;从组织 结构方面看,公民社会以公民社会组织为主要组成元 素; 从与国家的关系方面看,公民社会作为公共领域, 应与国家政权相分离,当然,要受国家法律的控制。 随着我国改革开放、现代化建设进程的推进,公民社 会及其建设进程对完善市场经济体制、推动政务公开、 改善社会管理、促进公益事业发展等发挥着日益重要 的作用。正在兴起的公民社会组织是沟通政府和公民 的一座重要桥梁,它们积极投身于社会公益事业,为 改善政府形象,增强公民的政治认同感发挥着积极的 引导功能。 所谓公民社会组织,是一个比较宽泛的概念,我 国官方常常使用这一词汇来涵盖非政府组织、非盈利 组织、第三部门、志愿部门等民间组织或公民社会组 织。2008年底,中国社会科学院统计中国的民间组织 有41.4 万个,其中社会服务类民间组织占 12.86%, 生态环境类民间组织占 2.92%,宗教类民间组织占 1.73%(3979 个)。按照社团与民办非企业单位的分类, 民间组织中,社会团体23 万家,民办非营利单位18.2 万家,基金会1597 家1,北京市现有基金会 217 家2。 当代世界,是一个充满风险的世界 3,相应地对 社会服务提出了各种诉求,佛教通过回应这种世俗化 的服务需求也可以在一定程度上完成自身的现代化转 型。换言之,慈善公益事业的开展,作为宗教实践形 式之一,是佛教在当代中国社会发展的本质性的要求。 “置身于现代宗教多元与竞争的环境,佛教要在中国 现代化进程中占有一席之地,就必须以出世的精神做 入世的事业,直接介入社会公益事业,为佛教的发展 赢得先机”4。而且,佛教的慈善活动和其他类型公民 1黄晓勇等,中国民间组织迎来政策调整窗口和重大发展契机,黄 晓勇,《中国民间组织报告(2009-2010)》,社会科学文献出版社, 2009 年。 2北京市社会组织公共服务平台 http://bjmjzz.bjmzj.gov.cn/wssb/wssb/dc/orgWebList.do?action=searc hOrgList&status=2&websitId=100&corporateType=3&netTypeId=2& order=foundDate®istrationDeptCode= 3吉登斯《现代性的后果》描述:“核战争的可能性,生态灾难, 不可遏制的人口爆炸,全球经济交流的崩溃以及其他潜在在全球性 灾难,为我们每个人都勾画出了风险社会的一幅令人不安的危险前 景”。 4魏德东,与时偕行——2008 年的中国佛教,《中国宗教报告 ( 2009 ) 》,社会科学文献出版社,2009,54。  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 社会组织的慈善活动一起,通过鼓励大众参与社会事 务培育公民社会所需要的公民精神,对于提升国民素 质和社会整体素质及促进社会可持续发展有着积极的 意义。基于上述理由,对佛教背景的民间慈善公益组 织的研究具有一定的现实意义。从理论上看,这种探 索对于宗教社会学和社会建设理论也有一定的创新作 用。 而从已有研究成果来看,当代台湾学者对佛教参 与慈善公益研究颇多,例如林胜俊(1988)以佛光山等 佛教组织为研究对象,认为寺庙的慈善不仅有社会服 务功能还对寺庙本身有护教的功能 5。王顺民(1999)实 证调查佛教慈济功德会、佛光山、中台山、法鼓山等 宗教慈善组织,认为台湾的宗教志愿部门是整个社会 安全制度的支撑要素,更是推动台湾社会福利的重要 动力 6。此外还有丁仁杰(1999)对台湾佛教慈济功德会 的个案研究,以及 7陈世慧(2004)以拥有四百万会员的 慈济基金会为对象得研究。而在大陆,上海大学的李 向平教授提出“佛教社会”的概念 8,把佛教作为社 会建设的行动单位,探讨寺庙如何通过组织和佛教活 动,使佛教认同能够在社会建设中顺利表达出来,发 挥佛教文化的社会适应性和社会建设功能。并且他认 为中国佛教应当走人间佛教的路径,从制度上探讨佛 教慈善活动的社会意义;王佳(2010)通对厦门南普陀 寺慈善会等三个佛教慈善组织为重点个案研究,提出 了佛教慈善组织“救济型慈善”,“服务型慈善”和“弘 法型慈善”三种基本类型。此外还有吴春 波、于强(2008) 对台湾慈济基金会的人力资源管理模式的转变研究 9; 宋跃华(2008)对广州光孝寺得调查研究10。总结来看, 关于中国民间宗教慈善组织研究中,台湾多以定性的 个案研究居多,大多选择特定的个案进行田野调查, 深描分析,在个案的选择上集中于已发展成熟的慈济 功德会、佛光山等大型佛教慈善组织;而大陆对佛教 慈善组织的研究,尚且薄弱,缺乏细致深入的个案研 究,并且推广性结论少,理论探索不足,在对宗教与 慈善相关法律制度的探讨是研究的难点所在。 而本文基于以上考虑,以北京仁爱慈善基金会为 例,采用: 1) 参与观察法:实地考察仁爱慈善基金会总部; 并参与志愿服务活动——以仁爱爱心心栈志愿者活动 为例,深入了解仁爱慈善基金会的组织架构,运作模 式,志愿者参与情况。 2) 访谈法:a) 深度访谈(仁爱基金会专职义工 1~2 人)。b) 结构式访谈(仁爱基金会长期志愿者5~10 人)。 3) 文献资料收集 本文在写作中通过对北京仁爱慈善基金会的个案 研究,关注点在于佛教文化对于宗教慈善活动的影响, 展示宗教慈善公益组织在社会建设方面的探索与实 践,以探索北京佛教慈善组织与社会建设的关系。具 体聚焦的问题是: a) 佛教文化在何种程度上对慈善组织机构的发 展理念(主要是组织的领导人理念)、模式 产生影 响? 佛教文化对慈善公益组织或活动的影响如何与世俗价 值观对接? b) 佛教背景的慈善公益组织如何开展慈善活 动?在这个过程中,佛教慈善组织如何确立和维持自 身的合法性? c) 志愿者参与佛教背景的公益活动的动力和原 因是什么?对自己参与的公益活动的认知和评价怎 样? d) 佛教本身与慈善公益有怎样的内在联系? e) 在中国语境下宗教慈善组织与社会建设究竟 是什么样的关系? 2. 北京仁爱慈善基金会的发展与特点 5林胜俊《台湾寺庙的职权和功能之研究》,台北:文史哲出版社, 1988。 6王顺民《宗教福利》,台北:亚太图书出版社,1999。 7丁仁杰《社会脉络中的助人行为:台湾佛教慈济功德会的个案研 究》。 8李向平《佛教社会与和谐社会》法音 2008 年4期。 9吴春波于强《宗教慈善团体人力资源管理模式分析—以台湾慈济 基金会为例》21 世纪的公共管理:机遇与挑战:第三届国际学术研讨 会文集。 10 宋跃华《关于寺庙慈善事业可持续发展的探讨—以广州光孝寺为 例》2008 年国家社会科学基金项目(08DZG017):《寺庙管理的现 状与走向研究—以广东省为例》成果之一。 2.1. 基本情况 2.1.1. 运行模式 北京仁爱基金会是由民间力量在学诚法师的精神 指导下发起、于2006年10 月在北京市民政局注册成 立的慈善基金会。它与其他慈善基金会不同的是,它 同时兼任寺庙的慈善部,对寺院负责,也以龙泉寺作 为依托,并且是全部由全职义工组成的正规独立基金 Copyright © 2013 Hanspub 37  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 会,其基金募集方式为非公募,即不得面向公众募捐, 用仁爱自己的话说,“是自身的修为与努力才会得到更 多人的认可,这不仅是募款更是募心”。据受访者专职 义工 L111介绍,基金会非常重视组织结构管理,基金 会共有 5名轮流秘书长,执行期为2个月,轮流更换, 除了秘书长作为决定层,下设职能部门有行政部、志 愿者部、财务部和项目部四个部门在人员构成上,基 金会有 28 名专职义工(不领分文报酬,全心全意投入 和奉献),正式注册的志愿者近万名,长期保持联系的 志愿者有3000 多名。参与仁爱慈善基金会活动的志愿 者流失率很低,参与活动的也能落到实处,产生的社 会辐射效果良好。 2.1.2. 公益活动 “仁爱”的活动较多,内容也十分丰富,主要分 为:“仁爱之道”慈善项目、“仁爱生命”教育项目、 “仁爱灾害”救助项目三大板块。 1) “仁爱之道”慈善项目 基于利他才是人生的真正意义和幸福之源的理 念,为社会爱心人士和机构搭建低门槛,易参与的公 益慈善平台。具体包括仁爱心栈、仁爱衣+衣、仁爱 助学、仁爱老年关怀、仁爱孝德奖,以及龙泉之声倾 听热线等。 2) “仁爱生命”教育项目 主要以仁爱心文化讲习班、仁爱生命教育讲座、 仁爱生命教育中心北京合木山庄基地等方式引领走入 仁爱大家庭的新人快速了解仁爱组织文化和行为模 式,通过知行合一的实践,培养志愿者。 3) “仁爱灾害”救助项目 通过“一线、贴身、持续、补漏”的方式,以“救 难、救急、救助、救济”四个阶段,为灾民重建家园, 重建生产,重建心理等方面提供服务,作政府救助体 系的补充者,做民间慈善的协调者,做受灾民众的陪 伴服务者。 2.1.3. 仁爱与政府的互动:合法化地位获得 与监管下的合作 1) 合法地位获得途径——接受授权与管理 “仁爱”深知一个具有宗教背景的公益慈善组织 合法化途径很重要。因此从创办之初就取得民政部正 式登记的合法慈善团体的资格,在后续组织的公益慈 善活动中,都积极接受政府的授权与许可,例如物资 的发放、助学金发放、养老院等等,对于这种授权, 虽然自身得到认可,却又受到一定的限制,如公益活 动、讲座、公益演出等都受到政府的监督和管理,例 如大型活动需要申请,政府通过报备等制度来对组织 的活动进行监控。访谈专职志工L1 了解到: “跟政府的关系上,我们隶属北京民政局, 最起码我们每一个活动都要上报,上报批准 后,我们才能实施,对我们也有限制,尤其 是募款上,不让我们公募,“我们有时会说, 我们印些宣传册吧—问他们,做活动时,带 些宣传册行不行,他们说不允许,我们只能 在平台上宣传,只能在(活动)门口,不能采 取广告形式对公众传播,如果我们有个会 议,只能在会议接待台上放点资料……” 2) 监管下的积极合作 “仁爱”的项目一般采取与政府相关部门合作, 特别是仁爱灾害救助项目,注重与当地政府的沟通, 如2008 年安徽,皖南太湖、绩溪受灾,配合政府减灾, 抗灾,做政府救助体系的补充者,向灾区捐款总价值 人民币 200 万元;2010 年青海玉树地震,积极配合当 地政府,主动针对外来流动人口和边远,重灾民等进 行救助工作查缺补漏等等。仁爱与政府互动中采取尊 重政府的权威,提供物质性、专业的帮助,做协助者, 补充者,放低姿态来获取政府的信任。 2.2. “仁爱”所体现出的公民社会的特点 从上述“仁爱”与政府的关系中,可以看出,一 方面尊重政府的权威,履行登记、活动报备等合法途 径来获得授权与许可,但同时也保留了作为公民社会 的民间公益组织的自主性,志愿性等特点。 1) “仁爱”是民间组织,这体现了它的非官方性, 活动组织上体现了邓正来所提出的“公域和私域的合 成”[1],一方面,“仁爱”所关注的是经济社会生活中 非政治化的内容,很多活动的培训理念都会要求大家 不谈政治,公域体现在所涉及到的领域都是现实大家 都共同关注的:自然灾害、贫困、养老等;而私域体 现的特点是“仁爱”组织内部 (志工 间)家庭氛围的 营 造,称呼(师姐,师兄等)亲近关系 的建构 等,因 此, 仁爱慈善基金会是属于社会范畴,非官方的公域与私 11 访谈对象代称,下文依次同上。 Copyright © 2013 Hanspub 38  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 域的合成。 2) “仁爱”在一定程度上体现出公共领域的特点, 哈贝马斯提出公共领域有五个特点:推理性和讨论性、 批评性和批判性、平等性与开放性、强调公用舆论和 公共意见的形成,强调理性的守护和展示,启蒙性现 代语境[2]。“仁爱”在推理性和讨论性与平等性和开放 性相契合。 a) 推理性和讨论性 哈贝马斯认为:“公共领域是一个社会生活领域, 在那里可以对他们所关心的问题进行自由的、平等的、 理智的讨论,而不必受制于政治权力”14。据仁爱专 职志工 L2 介绍,仁爱的很多活动都会有心得分享环 节,主要以讨论与自我表露为主要形式,仁爱这种家 庭式氛围下的“沟通”使参与者很放松、自由的进行 互动,笔者也通过参与观察,很多志工在分享感受时, 自我表露中向他人倾诉的倾向明显,放松的氛围下, 许多在其他场合无法表达的话,在仁爱却能做到自然 流露。这就体现哈贝马斯所说的推理性与讨论性的特 点。 b) 平等性和开放性 在哈贝马斯看来,“平等,不是指社会地位和政治 地位上的均衡,而是指单纯作为‘人’的平等,亦即 抽取掉贫富和身份差距而仅仅作为自然人的平等。同 时公共领域原则上是向所有公民开放”12。仁爱从活 动理念与组织形式内容,所有的公益活动都是开放的, 原则上是公众不分等级都可以参加,仁爱的组织中实 质分工时,没有领导与下属的关系,分工都是根据自 己的兴趣爱好进行工作,无论是一线的志愿者,还是 后勤还是项目组织者,每个人都是平等的,在仁爱, 注重的是每个人对慈善的付出与努力程度。专职志工 L1 说 “我们可以对项目筹划有不同的见解, 甚至有时候非得想说服对方,我这个方案有 多好,多好,还是采取我的吧,那都是为了 项目更好地实施,而我们深知,我们是平等 的,共同合作,共同努力才会使我们的大家 庭更加强大!” 当然,结合中国现实情况来说,虽然仁爱慈善基 金会在一定程度上体现出公民社会的特点,但在宏观 制度约束下,这些公民社会的特点不可能与西方市民 社会等同,像仁爱慈善基金会一样的很多社会团体在 发展策略中还是选择回避敏感问题,不是要达到西方 市民社会的终极指向将矛头指向上层或权威,只是停 留在世俗层次的利他或作为公民应尽的对社会的责 任,因此,仁爱所代表的是促进并稳定社会环境的公 民社会特点。 2.3. 仁爱志愿者公益参与情况 一个组织的良性运行,依靠于组织内部成员的凝 聚力,所以通过探究仁爱基金会的志愿者的参与慈善 活动的情况,了解他们参与活动动因,透过他们参与 活动的作为,评价“仁爱”的形象与吸引力,具体探 索出“仁爱”的慈善实践脉络。 2.3.1. 参与意愿 本研究所访谈的志愿者都是长期投入慈善活动的 志愿者(定期参与仁爱活动一年以上 ),所 以本研 究认 为,他们都是有参与公益活动意愿的。通过结构式访 谈10 位长期志愿者,了解到他们本人有对慈善公益活 动长期参与的意愿有: 1) 奉献意愿 10 个人都谈到“愿意奉献财务,奉献时间”例如: “这是有意义的事,我们应该奉献自己的力量,哪怕 就一点点”(L4)“我愿意参加仁爱,因为集体的力量 大,能捐点儿钱,多参加些活动,我特别开心”(L6), “天天想着能为他人做点儿事儿,身体的病痛都轻了, 一天都有好心情!”(L9)。 从中可以看出民间蕴藏着较为丰富的公益资源, 也可以看出参与者对公益组织的期望,公益事业由具 体的公益组织运行会发挥更好的功能。 2) 寻求身心满足感、归属感 受访者谈到“参加活动,心情放松好多,特别有 成就感!”(L5),“在这个大家庭里,我可以认识好多 朋友,无论年长的,还是年少的。”(L7),“在这里, 我感受到自己是社会的一份子,我有责任去做对社会 好的事儿!”(L8)。 从中可以看出,“自己的成长或心灵的净化”是仁 爱活动主要的吸引力,成为志愿者参与志愿活动的动 力,根据观察,很多志愿者听“学诚法师的开示”,引 领志工们的心灵成长,净化身心烦恼,使志愿者们多 12 李佃来《公共领域与生活世界—哈贝马斯市民社会理论研究》人 民出版社,2006,97 页。 Copyright © 2013 Hanspub 39  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 了精神支持,这也是仁爱公益活动的特殊价值所在, 满足参与者提升精神境界的心灵诉求。 2.3.2. 实际参与活动情况——以仁爱爱心心栈:奉送 爱心粥为例 对于志愿者如何参加“仁爱”的项目活动,笔者 通过亲身作为志愿者体验并观察记录活动的整个过 程,奉粥分为三个过程:前行 、正行 (奉粥 )、结行; 奉粥是耗时最长的过程,但前行、结行一个都不能少。 在正式开始奉粥前,长期志愿者会向新来的志愿者进 行短时的培训,让志愿者记住活动的宗旨是:让爱传 递,爱是所有人共同的信仰,尤其强调“四不”原则: 不谈政治,不传教,不谈论商务盈利,不留名片;“未 言先笑,柔软语”“轻拿轻放,脚步柔”“无我利他, 同感心”是每位志愿者在奉粥时的行为规范,奉粥时 对路人的话语多为“仁爱祝您一天好心情!”“仁爱请 您慢用!”正行(正式奉粥)时,每位志愿者分工明确, 长期志愿者帮带新志愿者,进行打粥,分器皿,送粥, 每天奉粥大约 300杯,正行结束后,进行结行环节, 每位志愿者要对当天自己的表现进行总结并与大家分 享心得感悟,最后环卫志愿者会环保回收垃圾,刷粥 车的志愿者会到指定地点进行后续处理工作,每次活 动都会有志愿者进行日志记录,并传到仁爱基金会网 站,微博以及qq 群上。 从案例活动中可以看出“仁爱”活动形式的世俗 化,精神的神圣感,志愿者的认真热心服务都体现出 平等,真实,尊重的氛围,活动形式简约,语言平实 质朴,打动人心,使公众在很温暖的感动中,不仅接 受了奉送的爱心粥,也了解仁爱基金会的理念,而且 无论前行的具有佛教理念的志愿者培训还是结行中的 亲手分类垃圾等行为都是一种加强参与者神圣感的仪 式,志愿者们“感恩!”“随喜大家!”的话语,也使公 益活动更加精致化,加强了感化的效果。 2.3.3. 对“仁爱”的认知与评价 1) 对“仁爱”的认知 通过对 10 名长期志愿者的结构性访谈(具体受访 者身份背景详见附录 1),详细了解到长期志工(志愿者) 对“仁爱”的认知与评价。通过询问“是否知道仁爱 具有宗教背景的组织性质”,“是否了解仁爱的理念与 宗旨及主要制度(佛教十诫)”,“是否了解并参加仁爱 的主要公益活动”等问题进行资料收集,发现10 名长 期志愿者对仁爱的认知度非常高,志工们对仁爱的公 益事业内容及组织性质有较为全面的了解,有的志愿 者尤其强调情感的触动极大,随口就能说出十诫(不杀 生,不偷盗,不邪淫,不妄语,不饮酒等),还会唱仁 爱的歌曲《仁爱之歌》等等,这说明仁爱对志愿者培 训效果很有效,感召力很强,志工对仁爱的认知不仅 仅停留在表面,是对仁爱的理念有了充分了解后产生 认同感的自愿深层参与,这也可以解释为什么志愿者 在公益活动中的分工有序的做好自己的工作,这不仅 提高了活动的效率,自身的行为也为仁爱的形象做了 良好的宣传与传播。 2) 对“仁爱”的评价 首先询问了对“仁爱”的第一印象,志愿者们评价 很高,其中“温暖”“真诚”“让人感动”“有凝聚力” 等词语是最多的,表明在志愿者们心中“仁爱”是具 有家庭氛围的形象,而不是冰冷的科层制组织形象; 而对“仁爱”活动的组织形式,具有现代化,是“有效 率的”“有条不紊的”“简洁,不复杂”的活动形式。 而当问到“您认为仁爱与其他公益组织最大的不同或 者为什么选仁爱作为公益活动的参与对象呢?”,志愿 者们有一致的回答——就是信任,认为“仁爱”的诚 信度高,原因有以下几个方面: “办实事儿”——很多志工亲身参与物资和慰问 款的发放,了解并感受仁爱的经费都落实在被救助者 人群上,虽然自己的捐款有限,但在动员亲友,熟人 捐款,参加活动方面特别有自信。 “无薪酬,无所求,很快乐”——仁爱的志工们 在志愿服务中都是无薪酬的,志工们或普通参与者基 本上都有自己的本职工作,或退休在家,都有一定收 入,甚至有些活动经费需要自掏腰包。 “活动经费精打细算,低调,环保”——仁爱的 志工们提倡节约,环保,在活动中尽量避免一次性餐 具和浪费,在吃饭时,会提醒大家要惜福,不要浪费 粮食,自己的碗里不留剩饭等等。 “精神领袖的人格魅力”——学诚法师提出,“佛 教的慈善事业不仅仅是物质上的慈善更是精神上的慈 善。受到帮助的人,一方面得到物质的援助,同时心 灵也得到净化”,要“心灵环保”,以庄严国土、利乐 有情、建设“人间净土”为己任[3]。许多人都表示信 任学诚法师,不仅是对自身心灵的开解,也是公益慈 Copyright © 2013 Hanspub 40  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 善的动力,学诚法师的人格魅力强化了志工们对“仁 爱”的信任。 总结来看,志愿者对公益活动的参与的文化或心 理背景与其说是个人信仰的指引,倒不如说是受到儒 家文化的社会责任感或人间佛教的利他观及民间佛教 的功德观、因果观影响。因此,其对公益活动的参与 往往停留在活动世俗表面,而非通过活动追求一种终 极价值或意义,访谈中的大多数志愿者对于“仁爱” 的兴趣仅仅停留于信任这样一个由佛教信仰凝结的公 益组织而参与公益活动,而非自身的信仰层面上的皈 依与受证。当然很多志愿者表示听到学诚法师的开示 或讲法时会感动流泪,表示要改善自己的言行,甚至 人生道路发生改变,所以“仁爱”的吸引力是多方面 的,既有长期的慈善公益品牌的吸引,也有佛教与公 益镶嵌的人间道路,同时也有一些佛教的泛心理因素 (特别是精神领袖感召型人格魅力),这些 因素共 同作 用,成就“仁爱”的向心力。 3. 慈善公益与佛教关系探讨 3.1. 世俗化与佛教元素保留相结合的特点分析 “仁爱”的组织环境、氛围、称呼、服饰、歌曲 以及公益活动的形式等都具有一定的世俗化、现代化 气息,但作为佛教背景的公益机构,我们还是能感受 到佛教的色彩,专职志工L1 也表示: “具体的活动实施,还是按照世俗公益慈善 组织去行动,但佛教的信仰支撑,文化理念 都还保留”。 通过参与观察,发现“仁爱”世俗化的一些特征 与佛教元素的保留,具体如下: 世俗化 佛教符号 总部 环境 类似私人会所,内部主要以 普通办公室为主,配备现代 化设施(电脑、投影仪等);干 净,整洁,有序 内部有佛像摆放,有佛 教文化的字画,精神领 袖的照片等 语言 日常用语,无 “阿弥陀佛”“师父”等 传统佛教语言称呼 “感恩”“随喜”“惜福” “师兄”“师姐”“结缘” 等 志愿者 培训 无佛教跪拜,诵经,传统法 式 合十,鞠躬,活动理念 话语诵读 服装 无袈裟僧服或海青等居士服 颜色以灰色、橘黄色为主 音乐 无经文词语,日常用语 会有佛教音乐的背景 总体来看,“仁爱”给公众是一个现代组织形象, 已经具备科层制专业分工,技术上大众传媒的运用, 语言上世俗化吸引公众,具有现代感,时代感的专业 公益组织,以人间佛教为取向,不断获得亲和力吸引 参与者加入。 3.2. 从“仁爱”的探索与实践探讨佛教与 公益的关系 从文化上看,宗教与慈善公益有着深厚的渊源及 密切关系,二者都倡导“行善”,宗教有济世助人的理 念,公益慈善有利益大众的行动,有研究者认为宗教 与慈善公益是体与用的关系13,宗教理念为参与慈善 公益提供动力与使命感,慈善公益是宗教信仰实践的 组成部分,是信仰的外化与物化。那么,“仁爱”是怎 样运用这种关系的呢?本研究发现: 3.2.1. 佛教精神支撑慈善公益 1) 佛教精神作为一种凝聚力和价值,提高公益的 层次与诉求 佛教的许多价值观都使人向“真、善、美”,有着 丰富的利他主义价值,这种精神长期以来已经形成一 种文化,无形的影响着人们的生活。仁爱慈善基金会, 从组织命名就有佛教含义“仁慈心,爱众人”,仁爱的 发展一方面益于佛教背景做公益的策略。学诚法师作 为出家人的代表,带领其出家弟子及在家弟子做公益, 将公益作为自我救赎的方法,“做慈善事业,是自己实 践善行,不是救济工作,帮助别人,就是帮助自己, 成就别人,就是成就自己,一切功德在众生份上而得。” 用身体力行与为人处事的作风感动他人,带动他人做 公益,以自身的人格魅力感染大众,从心理与精神层 面提升了公益参与者的境界。 2) 佛教的戒律、符号、仪式作为一种文化资源, 丰富了公益的内涵 仁爱使用了佛教的戒律、符号与仪式,来规范参 与者的言行,佛教讲求“三世轮回”“因果报应”,果 报关系影响下就建构了信仰的社会共同体,例如询问 专职志工L1 仁爱的资金流向透明程度,她说: “我们的组织对待每个要帮助的人都非常 认真,对因果非常的负责任,如果我这辈子 13 裴勇,胡绍皆,张弩《灾难危机与佛教慈善事业暨第二届宗教与公 益事业论坛论文集》,2008 年11 月,252页。 Copyright © 2013 Hanspub 41  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 占你一分便宜,我下辈子是要还你的,我们 的思考方式,做事的角度,让我们对每一份 募资,每一份财,是非常谨慎的,要让每一 分钱,每一份财都花到它应该花的地方,使 它的福气增长,我们佛教团体,要发善心, 是希望这份善心持久下去的,是希望这个世 界更加纯净的,所以我们希望我们的爱心长 久,增长广大。” 可以看出,在一定程度上佛教的戒律约束与规范 着仁爱志工们的言行,美化仁爱的组织形象,增强了 仁爱参与者的荣誉感。 而仁爱的公益慈善活动中,有类似佛教的仪式, 符号也增强了活动的神圣感。例如上文具体阐述的奉 送爱心粥活动,从活动的“前行、正行、结行”中话 语的表达,身体语言的运用,都营造了一种神圣感, 使参与者们沉浸其中,作为一种文化资源,丰富了公 益的内涵;同时,也提升了仁爱的组织形象,使参与 者更深入了解仁爱作为文化的佛教背景,最终使公益 慈善更精致化、专业化。 3.2.2. 慈善公益有助佛教走进社会 1) 公益将佛教理念行动化,有助于去魅化 长期以来,大众对宗教怀有一种复杂的情感,或 迷信或排斥,通过慈善活动,使大家看到行动中的宗 教,公益可以帮助大众祛除对宗教的不可知及迷信色 彩,让大众了解宗教的积极社会功能。例如当访谈长 期志愿者是否是信仰佛教才来仁爱的,有一部分人的 答案是否定的,“我不懂佛,但受仁爱的付出与无所求 的行动而感动,我明白佛教能叫人做好事儿!”(L8)。 2) 公益有助于树立佛教教团体的特色品牌,会获 得更多的资源支持 公益活动本身就具有宣传效果,而宗教的慈善活 动有一定的特殊性,对大众的亲和力很强,会吸引更 多的大众参与其中,在一定意义上树立了自身的品牌 形象,一旦形成,马太效应就会成链条式发展,公益 组织就会获取更多的资源支持。例如仁爱的活动具有 便民性,真正实践“人间佛教”理念,走入社区,走 入农村,走入学校,活动的不断组织,影响力就不断 扩大,媒体争相报道更加促进了自身的发展与慈善影 响力。 4. 佛教慈善公益组织与社会建设 中国在发展公民社会中,民间慈善公益组织起到 了非常重要作用,特别是在发展服务社会公共领域和 拓展私人空间方面起到了积极的作用。在这些组织中, 宗教类慈善公益组织是重要的组成部分,相比世俗慈 善公益组织,宗教慈善公益组织具有一定的独特性, 本文通过研究仁爱慈善基金会这个个案,来展示宗教 慈善公益组织的探索与实践,探索北京佛教慈善组织 与社会建设的关系。 4.1. 研究发现 通过参与式观察与访谈,研究发现:中国民间蕴 藏着较为丰富的慈善公益资源,在宗教路径与选择上, 仁爱慈善基金会践行“人间佛教”的理念,并发展慈 善公益理念“做慈善事业,是自己实践善行,不是救 济工作,帮助别人,就是帮助自己,成就别人,就是 成就自己,一切功德在众生份上而得”,吸引了较高素 质的参与者。在与政府互动中,仁爱充分尊重政府的 权威积极争取组织及活动的合法性,并积极与政府展 开合作,低调而又务实的开展慈善公益活动。 在佛教文化上,在仁爱的慈善活动上,在组织与 外观上体现出世俗化的特点,在发展道路上逐步从私 人网络发展多元公民参与主体;此外仁爱的慈善活动 在一定程度上扩大了参与者的社会资本,构建了团结 紧密的社会共同体。 经过笔者观察与访谈,佛教背景的慈善公益活动 在表面上体现出更多的世俗化内容,但保留了很多佛 教文化符号,佛教教义仍然塑造着仁爱慈善基金会及 慈善活动的发展方向,学诚法师的精神领袖的号召力, 在一定程度上对参与者的言行与心态发生影响。 4.2. 研究思考 4.2.1. 佛教信仰共同体是构成中国语境下 公民社会的“细胞” 转型期的中国人已经看到了基于一种共同信仰而 构成的社会交往方式,也意识到公共交往的必要性, 因此佛教慈善公益组织通过慈善公益的形式将陌生人 聚集在一起形成的“信仰共同体”,可以作为中国社会 从传统的差序格局转向公民社会的社会资源。虽然国 家主导下的宗教运作关系,或许无法直接作用于公民 Copyright © 2013 Hanspub 42  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 社会的建设,却能被视为构成公民社会的“细胞”而 得以具体呈现。这种共同体是“社会缺席”中的社会 要素。通过这种社会要素,把社会组织起来;一旦具 有了社会支撑,它们就将会是公民社会要素的直接培 育14。 4.2.2. 信仰者身份认同间的互动促进公民社会的产生 从上述“仁爱”的慈善实践,在一定意义上,国 家认可个人信仰,认可这样一个公民社会的细胞,在 信仰者身份认同之间,实现信仰共同体的有机互动。 它在共同信仰中所生产的规范的有效性,涉及社会建 设,涉及到社会认同与个人信仰的互动,有利于宗教 的社会化。在互动基础上建构并提供了规范,提供了 人际交往的价值标准,从而促成了个人行动与其他人 的行动相互联结时,公民社会才能够产生。 可以看出佛教慈善公益组织,一方面是能为现代 公民社会和公民身份的建立提供一种文化信仰基础; 另一方面,它们作为一种信仰共同体,能促进信仰者 与其他社会成员彼此交往,进而训练信仰者的群体参 与技能,使之掌握自我管理、服务人群及产生利于社 会建设的协同推力。 5. 结论与讨论 1) 用积极的心态善用宗教在慈善公益中的价值 与功能 长期以来,对宗教及宗教组织持保守及疑虑的态 度一直是社会的主流,虽然肯定宗教在发挥信教群众 服务社会,稳定社会秩序方面的积极作用,但对宗教 介入社会领域有很多戒备与疑虑,担心宗教色彩会使 社会服务变相为传播教义的手段,因此对宗教界参与 慈善公益有一些限制,但我们不能否认,宗教参与慈 善公益成为现实,即宗教教义或理念为慈善公益提供 了价值及伦理基础,慈善公益是信仰的外化与实践, 所以说,民间慈善公益发展与宗教密不可分,宗教的 影响也为公众参与慈善公益提供了精神支撑与心灵启 迪。 通过对仁爱慈善基金会的实地调查研究,发现仁 爱自身的探索与实践无疑解释着宗教与慈善公益事业 的密切联系,一方面制度性宗教的义理将慈善公益作 为宗教的重要内容与实践运用于实际发展中,对慈善 公益有大量的参与与支持。宗教之于慈善公益具有积 极的社会正功能,宗教文化为慈善提供了文化的支援 力。 在法律上、政策上,用积极引导方式引导宗教走 向社会,服务群众,规范宗教类慈善公益,使这些组 织在合法性、专业性、资金的透明度及使用效率等方 面有所提高,是最值得思考的问题,对此我们也看到 了政府正面引导的姿态:《关于鼓励和规范宗教界从事 公益慈善活动的意见》(国宗发(2012)6 号文应运而生, 中央政策开启“正面引导”宗教慈善创新之路,其实 包含了度的把控:心态是开放的,规则是必要的,底 线是具备的,方式是多元的)。鼓励与规范同行,有助 于宗教慈善的创新与发展。 2) 探索民间丰富的公益资源,鼓励公民精神的成 长和公民社会的建设 在中国,长期形成的无论是伦理本位的熟人社会, 还是差序格局下的乡土社会,要突破熟人与陌生人的 心理界限,使其投身于世俗慈善公益事业,是很难超 越的,而宗教的文化资源为超越世俗界限提供了一条 可借鉴的途径,为参与者提供了一种超越世俗利益的 更高价值追求,从而发挥着培育公益慈善活动志愿精 神的重要功能。无论是组织者还是参与者,在激发公 民的社会责任感,培育公民意识,民间慈善组织发挥 着巨大的功能,在慈善公益领域里,鼓励民间慈善及 志愿者,从而鼓励公民精神的成长和公民社会的建设。 参考文献 (References) [1] 邓正来. 国家与社会[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008. [2] 李佃来. 公共领域与生活世界——哈贝马斯市民社会理论研 究[M]. 北京: 人民出版社, 2006: 96-97. [3] 释慧空. 学诚大和尚侧记[M]. 北京: 华文出版社, 2011. 14 李向平,宗教与中国公民社会建设——以基督教基层组织的运作 模式为中心,江苏行政学院学报,2010 年第 2期。 Copyright © 2013 Hanspub 43  北京佛教慈善组织与社会建设的关系探究 Copyright © 2013 Hanspub 44 附录一 编号 性别 年龄 (岁) 备注 L1 女 32 专职志工,深度访谈 L2 女 45 专职志工,深度访谈 L3 女 37 长期志愿者,结构性访谈,医院护士 L4 女 20 长期志愿者,结构性访谈,在校学生 L5 男 27 长期志愿者,结构性访谈,北京打工者 L6 男 29 长期志愿者,结构性访谈,北京打工者 L7 女 19 长期志愿者,结构性访谈,在校学生 L8 男 36 长期志愿者,结构性访谈,上班族 L9 女 67 长期志愿者,结构性访谈,退休老干部 L10 女 56 长期志愿者,结构性访谈,退休工人 |