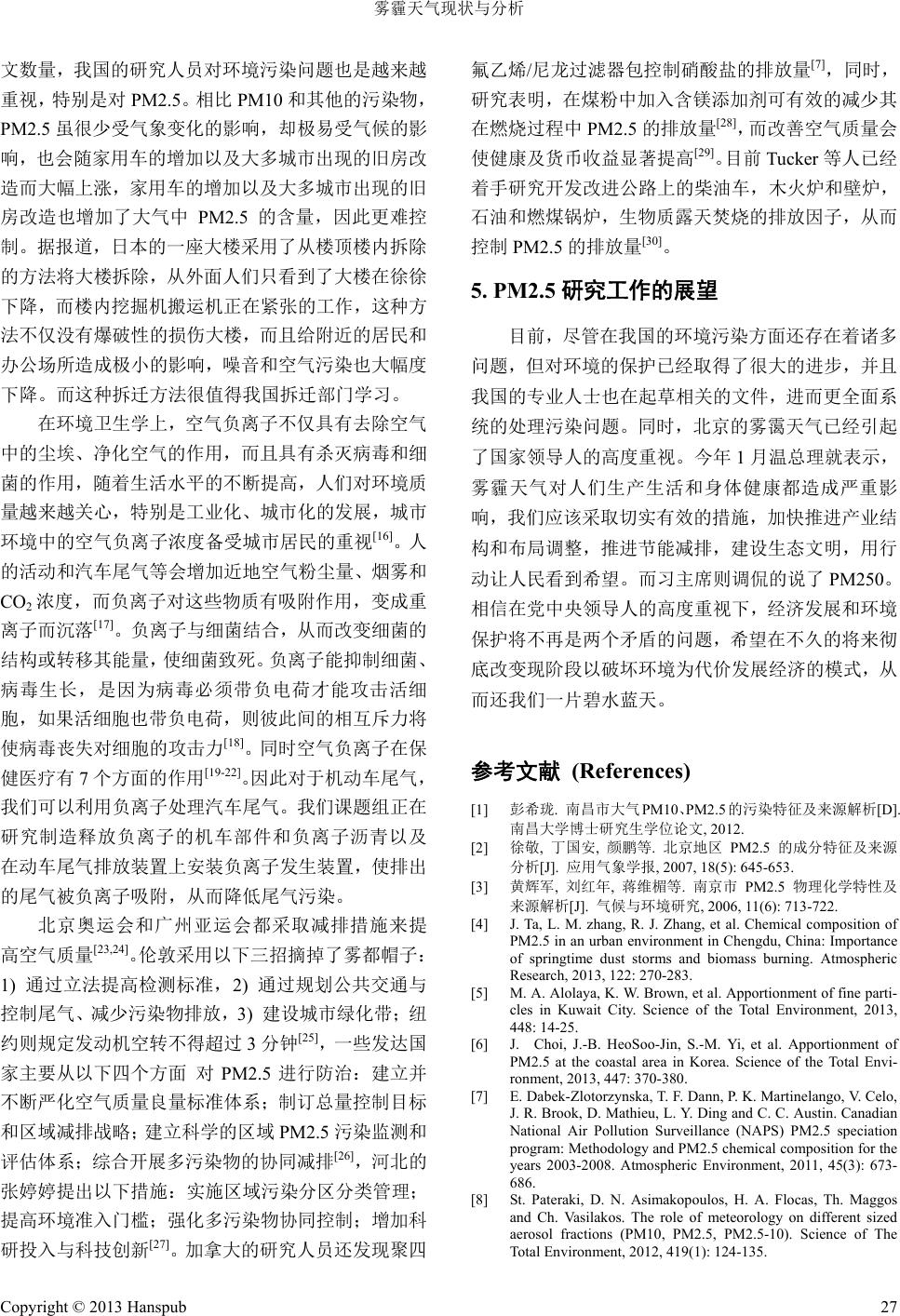

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2013, 3, 25-28 http://dx.doi.org/10.12677/aep.2013.32A005 Published Online June 2013 (http://www.hanspub.org/journal/aep.html) Current Status and Analysis on Fog and Haze* Di Zhang1, Qingshan Li1, We nfeng Lv1 Metastable Materials Technology and Science, State Key Laboratory of Yanshan University, Qinhuangdao Email: 171460665@qq.com Received: Apr. 7th, 2013 revised: Apr. 30th, 2013; accepted: May 8th, 2013 Copyright © 2013 Di Zhang et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: This article described the fog and haze in Beijing, and analyzed the source of fog and haze (car exhaust, dust storms, dust, industrial emissions, etc.). Depth analyses of the sources, composition, pollution degree of PM2.5 were conducted and the research status of PM2.5 at home and abroad was cited, thereby a series of practical governance measures were put forward. Moreover, this paper outlooked the future governance direction of PM2.5. Keywords: Fog and Haze; PM2.5; Governance 雾霾天气现状与分析* 张 迪1,李青山 1,吕文峰 1 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室,燕山大学,秦皇岛 Email: 171460665@qq.com 收稿日期:2013 年4月7日;修回日期:2013年4月30日;录用日期:2013年5月8日 摘 要:本文介绍了北京的雾霾天气,对雾霾天气的来源(汽车尾气、沙尘暴、扬尘、工业废气等)进行了分析。 本文深入分析了PM2.5 的来源、成分、污染影响程度,综述了国内外的研究现状,提出了一系列切实可行的治 理措施,并对PM2.5 的未来治理方向进行了展望。 关键词:雾霾;PM2.5;治理 1. 前言 2013 年1月,北京市就遭遇了 25 天的雾霾,空 气中的雾霾是悬浮的细小颗粒非常不利于污染物扩 散,仅1月就出现了 15 天重度污染或严重污染天气, 空气质量急剧下降。1月10 日到 13日,北京连续 3 天空气质量为六级污染,空气质量监测数据显示,除 定陵、八达岭、密云水库外,其余区域空气质量指数 AQI 均达极值 500,为六级严重污染中的“最高级”。 北京环保监测中心数据显示,1月12 日17 时左右, 北京市很多地区的 PM2.5 浓度值都达到每立方米 700 微克以上;22 时,没有好转,北京市各地区 PM2.5 的监测结果显示只有北部地区几个子站稍低,而其他 地区仍维持在每立方米700微克的高值;23时,西直 门北、南三环、奥体中心等监测点 PM2.5 实时浓度突 破900,西直门北高达每立方米 993微克。相应的从 东北到西北,从华北到中部导致黄淮、江南地区,也 都出现了大范围的重度和严重污染。 2. PM2.5的来源和组成 PM2.5 是指大气中粒径小于 2 μm的颗粒物,因 此又称为细微颗粒物,虽然其在地球大气成分中含量 很少,但却能影响空气质量和能见度等气象。细微颗 *资助信息:国家“十一五”科技支撑计划项目基金(2006BAD10B08) 河北省自然科学基金(E2009000448)。 Copyright © 2013 Hanspub 25  雾霾天气现状与分析 粒物可以分为天然来源颗粒物和人为来源颗粒物。天 然产生的细微颗粒物成为天然来源颗粒物,如地球表 面岩石和土壤的风化物、沙漠、火山灰等;而人类的 各种活动产生的细微颗粒物称为人为来源颗粒物,如 化石燃料的废气、机动车尾气、工业粉尘、废弃物焚 烧等[1]。虽然在全球范围内天然来源颗粒物远大于人 为来源颗粒物,但近几年来,大气环境污染问题日益 突出,城市空气环境越来越脆弱,污染源也渐渐从单 一性的煤烟型转变到煤烟、二次扬尘、机动车尾气、 餐饮油烟等复合型污染源。 为此,国内外学者已经做了大量工作,分析了国 内不同的城市,北京市PM2.5 的主要来源为土壤尘、 煤燃烧、交通运输、海洋气溶胶以及钢铁工业[2];南 京市 PM2.5 的主要来源为扬尘、建筑尘、煤烟尘、冶 炼尘、硫酸盐和汽车尘[3];南昌市PM2.5 的主要来源 为土壤尘、燃煤尘、建筑尘、机动车尾气尘、和冶金 尘[1];成都 PM2.5 的主要来源包括二次硫酸盐和硝酸 盐,汽车尾气,土壤灰尘和生物质燃烧灰尘[4]。而科 威特 PM2.5 的主要来源为五个方面:运输沙尘、燃烧 石油、石化和交通尾气[5]。韩国海边区域 PM2.5的主 要来源:二次硝酸盐、二次硫酸盐、汽车尾气、生物 质燃烧、土壤、燃烧、铜的生产排放以及海盐等[6]。 加拿大 PM2.5 的主要成分是二次硫酸盐、硝酸盐和有 机物等[7]。 St 和D.N 研究表明,PM2.5 比PM2.5-PM10更少 受气象变化的影响,而二次污染物 PM2.5 浓度会随着 越来越多的人为活动和升高的温度而升高,即使是低 风速也对其影响甚微[8]。Kirk R.和Kristen M.采用光化 学源分析法来追踪PM2.5 的单一源,建立了对于顺风 条件下易于扩散的一种新型非线性回归模型[9]。 3. PM2.5的污染影响 随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们对 空气污染越来越重视。但由于 PM2.5粒径较小,可以 通过呼吸道进入人的肺部,甚至沉积在肺泡中,进而 进入人的血液循环影响心脏、大脑等重要器官,同时 越小的粒径则具有越大的比表面积,能够吸附更多的 有害物质,并使毒性物质有更高的反应和溶解速度, 而PM2.5 本身又特别容易吸附空气中的重金属、酸性 岩话务、有机污染物、细菌甚至病毒。而极小的粒径 仅相当于针尖的二十分之一,因此能毫无阻碍的穿过 普通无纺布口罩,从而引起身体不适。而人口密集的 地区的 PM2.5 的含量也相对较高,如汽车总站由于大 量乘客的流动使大量粗 PM 悬浮在空中,候车室的 CO2水平有可能随着汽车尾气的排放和乘客的呼吸而 提高[10]。 流行病学研究已经证实了 PM2.5 与肺部感染有 密切的关系[11],肺炎患病率随空气中PM2.5 浓度的增 加而增加,此效应在老年人和儿童中的比例更加突出 [12-13]。长期生活在PM2.5 的环境中会增加代谢性疾病 的发生率[14] 。广西医科大学的覃辉艳等研究发现 PM2.5 可使人体支气管上皮细胞的 DNA 受损,造成 不可逆的遗传毒性作用[15]。从此,可以看出 PM2.5对 人体的巨大潜在威胁。而非典、禽流感、猪流感等难 道没有 PM2.5 做帮凶? PM2.5 不仅对人体健康造成严重的危害,同时也 对全球气候、城市能见度造成很大的影响。颗粒的成 分不同从而对太阳辐射的吸收或反射程度不同,间接 改变温度和降水量,导致污染地区的气候恶化。PM 对可见光的吸收、散射以及折射,都不同程度的降低 了城市的能见度。 4. PM2.5的研究现状与措施 到2010 年底为止,世界上包括中国在内的大多 数发展中国家以及极少数的发达国家未对细微颗粒 物进行检测以及制定相应的法规,只有美国和欧盟的 一些国家将细颗粒物(PM2.5)纳入国标并进行强制性 限制。从图1中可以看出近些年发表的关于PM 的论 1990 1995 2000 2005 2010 2015 0 200 400 600 800 1000 1200 Figure 1. Number of papers on the PM in recent years 图1. 近几年关于 PM的论文数 Copyright © 2013 Hanspub 26  雾霾天气现状与分析 文数量,我国的研究人员对环境污染问题也是越来越 重视,特别是对PM2.5。相 比PM10 和其他的污染物, PM2.5 虽很少受气象变化的影响,却极易受气候的影 响,也会随家用车的增加以及大多城市出现的旧房改 造而大幅上涨,家用车的增加以及大多城市出现的旧 房改造也增加了大气中PM2.5 的含量,因此更难控 制。据报道,日本的一座大楼采用了从楼顶楼内拆除 的方法将大楼拆除,从外面人们只看到了大楼在徐徐 下降,而楼内挖掘机搬运机正在紧张的工作,这种方 法不仅没有爆破性的损伤大楼,而且给附近的居民和 办公场所造成极小的影响,噪音和空气污染也大幅度 下降。而这种拆迁方法很值得我国拆迁部门学习。 在环境卫生学上,空气负离子不仅具有去除空气 中的尘埃、净化空气的作用,而且具有杀灭病毒和细 菌的作用,随着生活水平的不断提高,人们对环境质 量越来越关心,特别是工业化、城市化的发展,城市 环境中的空气负离子浓度备受城市居民的重视[16]。人 的活动和汽车尾气等会增加近地空气粉尘量、烟雾和 CO2浓度,而负离子对这些物质有吸附作用,变成重 离子而沉落[17]。负离子与细菌结合,从而改变细菌的 结构或转移其能量,使细菌致死。负离子能抑制细菌、 病毒生长,是因为病毒必须带负电荷才能攻击活细 胞,如果活细胞也带负电荷,则彼此间的相互斥力将 使病毒丧失对细胞的攻击力[18]。同时空气负离子在保 健医疗有 7个方面的作用[19-22]。因此对于机动车尾气, 我们可以利用负离子处理汽车尾气。我们课题组正在 研究制造释放负离子的机车部件和负离子沥青以及 在动车尾气排放装置上安装负离子发生装置,使排出 的尾气被负离子吸附,从而降低尾气污染。 北京奥运会和广州亚运会都采取减排措施来提 高空气质量[23,24]。伦敦采用以下三招摘掉了雾都帽子: 1) 通过立法提高检测标准,2) 通过规划公共交通与 控制尾气、减少污染物排放,3) 建设城市绿化带;纽 约则规定发动机空转不得超过3分钟[25],一些发达国 家主要从以下四个方面 对PM2.5 进行防治:建立并 不断严化空气质量良量标准体系;制订总量控制目标 和区域减排战略;建立科学的区域 PM2.5 污染监测和 评估体系;综合开展多污染物的协同减排[26],河北的 张婷婷提出以下措施:实施区域污染分区分类管理; 提高环境准入门槛;强化多污染物协同控制;增加科 研投入与科技创新[27]。加拿大的研究人员还发现聚四 氟乙烯/尼龙过滤器包控制硝酸盐的排放量[7],同时, 研究表明,在煤粉中加入含镁添加剂可有效的减少其 在燃烧过程中PM2.5 的排放量[28],而改善空气质量会 使健康及货币收益显著提高[29]。目前 Tucker 等人已经 着手研究开发改进公路上的柴油车,木火炉和壁炉, 石油和燃煤锅炉,生物质露天焚烧的排放因子,从而 控制 PM2.5 的排放量[30]。 5. PM2.5研究工作的展望 目前,尽管在我国的环境污染方面还存在着诸多 问题,但对环境的保护已经取得了很大的进步,并且 我国的专业人士也在起草相关的文件,进而更全面系 统的处理污染问题。同时,北京的雾霭天气已经引起 了国家领导人的高度重视。今年1月温总理就表示, 雾霾天气对人们生产生活和身体健康都造成严重影 响,我们应该采取切实有效的措施,加快推进产业结 构和布局调整,推进节能减排,建设生态文明,用行 动让人民看到希望。而习主席则调侃的说了 PM250。 相信在党中央领导人的高度重视下,经济发展和环境 保护将不再是两个矛盾的问题,希望在不久的将来彻 底改变现阶段以破坏环境为代价发展经济的模式,从 而还我们一片碧水蓝天。 参考文献 (References) [1] 彭希珑. 南昌市大气 PM10、PM2.5 的污染特征及来源解析[D]. 南昌大学博士研究生学位论文, 2012. [2] 徐敬, 丁国安, 颜鹏等. 北京地区 PM2.5的成分特征及来源 分析[J]. 应用气象学报, 2007, 18(5): 645-653. [3] 黄辉军, 刘红年, 蒋维楣等. 南京市 PM2.5物理化学特性及 来源解析[J]. 气候与环境研究, 2006, 11(6): 713-722. [4] J. Ta, L. M. zhang, R. J. Zhang, et al. Chemical composition of PM2.5 in an urban environment in Chengdu, China: Importance of springtime dust storms and biomass burning. Atmospheric Research, 2013, 122: 270-283. [5] M. A. Alolaya, K. W. Brown, et al. Apportionment of fine parti- cles in Kuwait City. Science of the Total Environment, 2013, 448: 14-25. [6] J. Choi, J.-B. HeoSoo-Jin, S.-M. Yi, et al. Apportionment of PM2.5 at the coastal area in Korea. Science of the Total Envi- ronment, 2013, 447: 370-380. [7] E. Dabek-Zlotorzynska, T. F. Dann, P. K. Martinelango, V. Celo, J. R. Brook, D. Mathieu, L. Y. Ding and C. C. Austin. Canadian National Air Pollution Surveillance (NAPS) PM2.5 speciation program: Methodology and PM2.5 chemical composition for the years 2003-2008. Atmospheric Environment, 2011, 45(3): 673- 686. [8] St. Pateraki, D. N. Asimakopoulos, H. A. Flocas, Th. Maggos and Ch. Vasilakos. The role of meteorology on different sized aerosol fractions (PM10, PM2.5, PM2.5-10). Science of The Total Environment, 2012, 419(1): 124-135. Copyright © 2013 Hanspub 27  雾霾天气现状与分析 Copyright © 2013 Hanspub 28 [9] K. R. Baker, K. M. Foley. A nonlinear regression model esti- mating single source concentrations of primary and secondarily formed PM2.5. Atmospheric Environment, 2011, 45(22): 3758- 3767. [10] Y.-H. Cheng, H.-P. Chang and C.-J. Hsieh. Short-term exposure to PM10, PM2.5, ultrafine particles and CO2 for passengers at an intercity bus terminal. Atmospheric Environment, 2011, 45(12): 2034-2042. [11] N. Kijnzli, R. Kaiser, M. Studnicka, et al. Public health impact of outdoor traffic-related air pollution: A European assessment. Lancer, 2000. [12] D. W. Dockery, C. A. Pop, X. Xu, et al. An association between air pollution and mortality in six U.S.cities. The New England Journal of Medicine, 1993, 329: 1753-1759 . [13] L. M. Neas. Fine particulate matter and cardiovascular disease. Fuel Processing Technology, 2000, 65-66: 55-67. [14] Z. Zhe, X. H. Xu, X. B. Zhang, et al. Exposure to ambient par- ticulate matter induces NASH-like phenotype and impairs he- patic glucose metabolism in an animal model. Journal of Hepa- tology, 2013, 58: 148-154. [15] 覃辉艳. 大气污染颗粒物 PM2.5 诱导人支气管上皮细胞凋亡 及其机制探讨[D]. 广西医科大学硕士学位论文, 2012. [16] 韦朝领, 王敬涛, 蒋跃林等. 合肥市不同生态功能区空气负 离子浓度分布特征及其与气象因子的关系[J]. 应用生态学报, 2006, 17(11): 2158-2162. [17] 曾曙才, 苏志尧, 陈北光. 广州绿地空气负离子水平及其影 响因子[J]. 生态学杂志, 2007, 26(7): 1049-1053. [18] 马云慧. 空气负离子应用研究新进展[J]. 宝鸡文理学院学报 (自然科学版), 2010, 30(1): 42-51. [19] 林忠宁. 空气负离子在卫生保健中的应用[J]. 生态科学, 1999, 18(2): 87-100. [20] 龚著革. 室内空气污染与健康[M]. 北京: 化学工业出版社, 2003: 40-47. [21] KARENA. The influence of electro aerosol inhalation on the disease of the respiratory tract and the lungs. Amsterdam: The Seventh International Conference, 1975. [22] I. H. Korublue. The clinical effect of aero-ionization. Medical Biometeorology, 1990, 5: 12-14. [23] N. Schleicher, S. Norra, Y. Z. Chen, et al. Efficiency of mitiga- tion measures to reduce particulate air pollution—A case study during the Olympic Summer Games 2008 in Beijing, China. Science of the Total Environment, 2012, 427-428: 146-158. [24] H. Liu, X. M. Wang, J. P. Zhang, et al. Emission controls and changes in air quality in Guangzhou during the Asian Games. Atmospheric Environment, 2012: 1-13. [25] 梁励. 他们怎样打败 PM2.5[J]. 21 世纪经济报道, 2013, 2: 1-2. [26] 王尔德. 欧美如何治理PM2.5[J]. 21世纪经济报道, 2013, 6: 1-2. [27] 张婷婷. PM2.5 污染危害分析及防控措施研究[J]. 中国环境 管理, 2012, 3: 19-23. [28] Y. J. Wei, Q. Y. Wan, L. Zhang, et al. Effect of magnesium addi- tives on PM2.5 reduction during pulverized coal combustion[J]. Fuel Processing Technology, 2013, 105: 188-194. [29] M. Pascal, M. Corso, O. Chane C. Declercq, C. Badaloni, G. Cesaroni, S. Henschel, K. Meister, D. Haluza, P. Martin-Olmed S. Medina and on behalf of the Aphekom Group. Assessing the public health impacts of urban air pollution in 25 European cit- ies: Results of the Aphekom project. Science of the Total Envi- ronment, 2013, 449: 390-400. [30] W. G. Tucker. An overview of PM sources and control strategies. Fuel Processing Technology, 2000, 65-66: 379-392. |