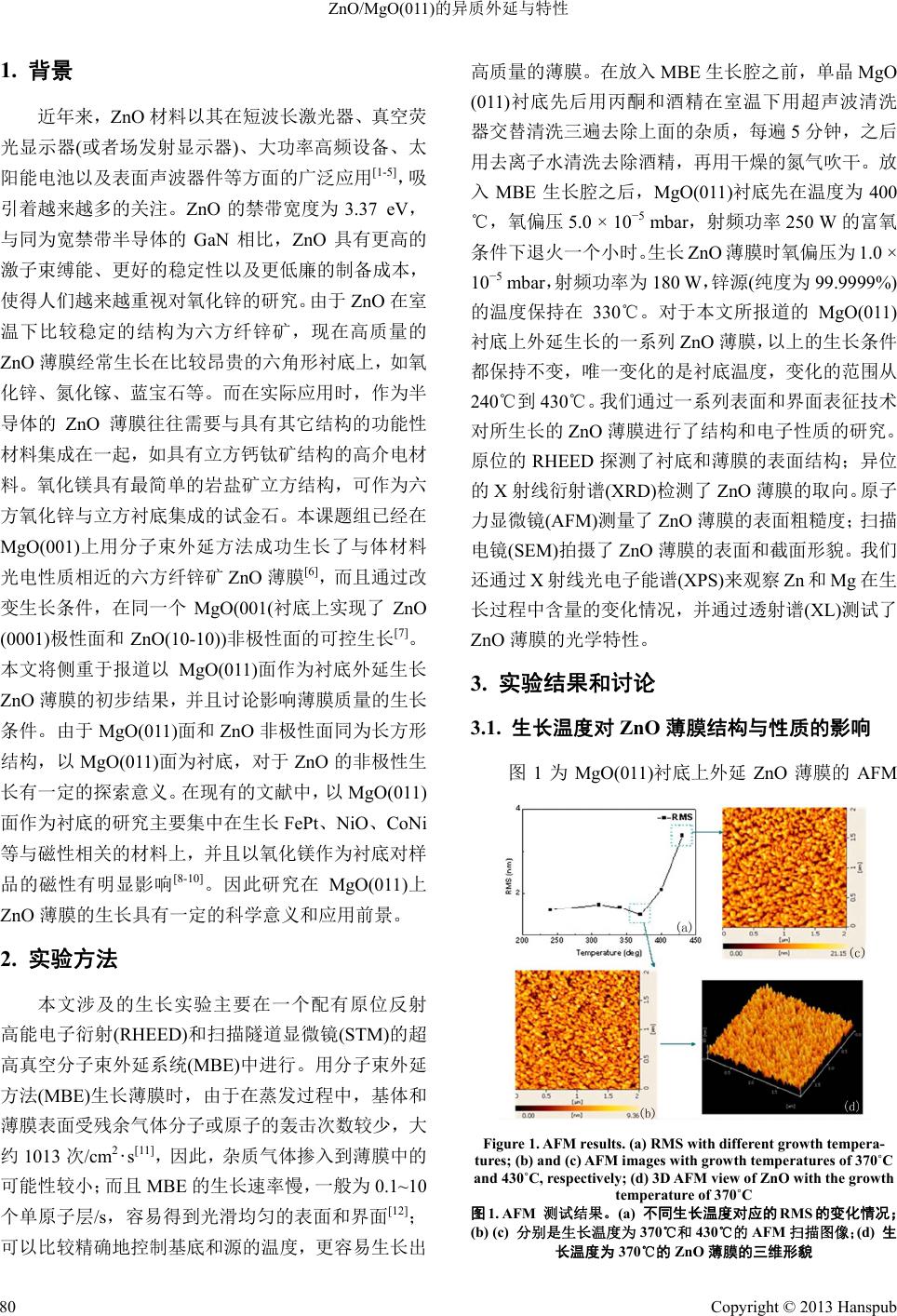

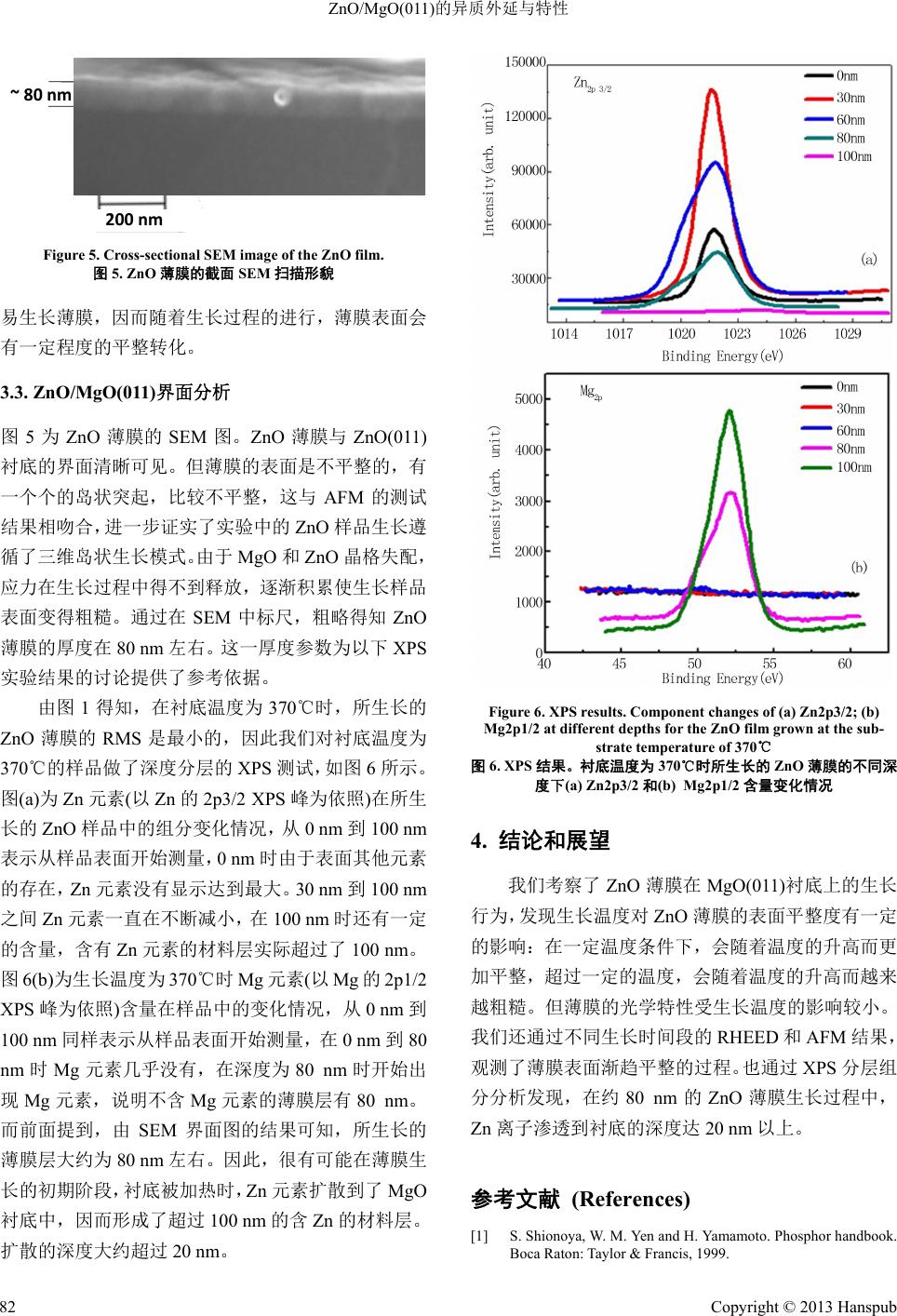

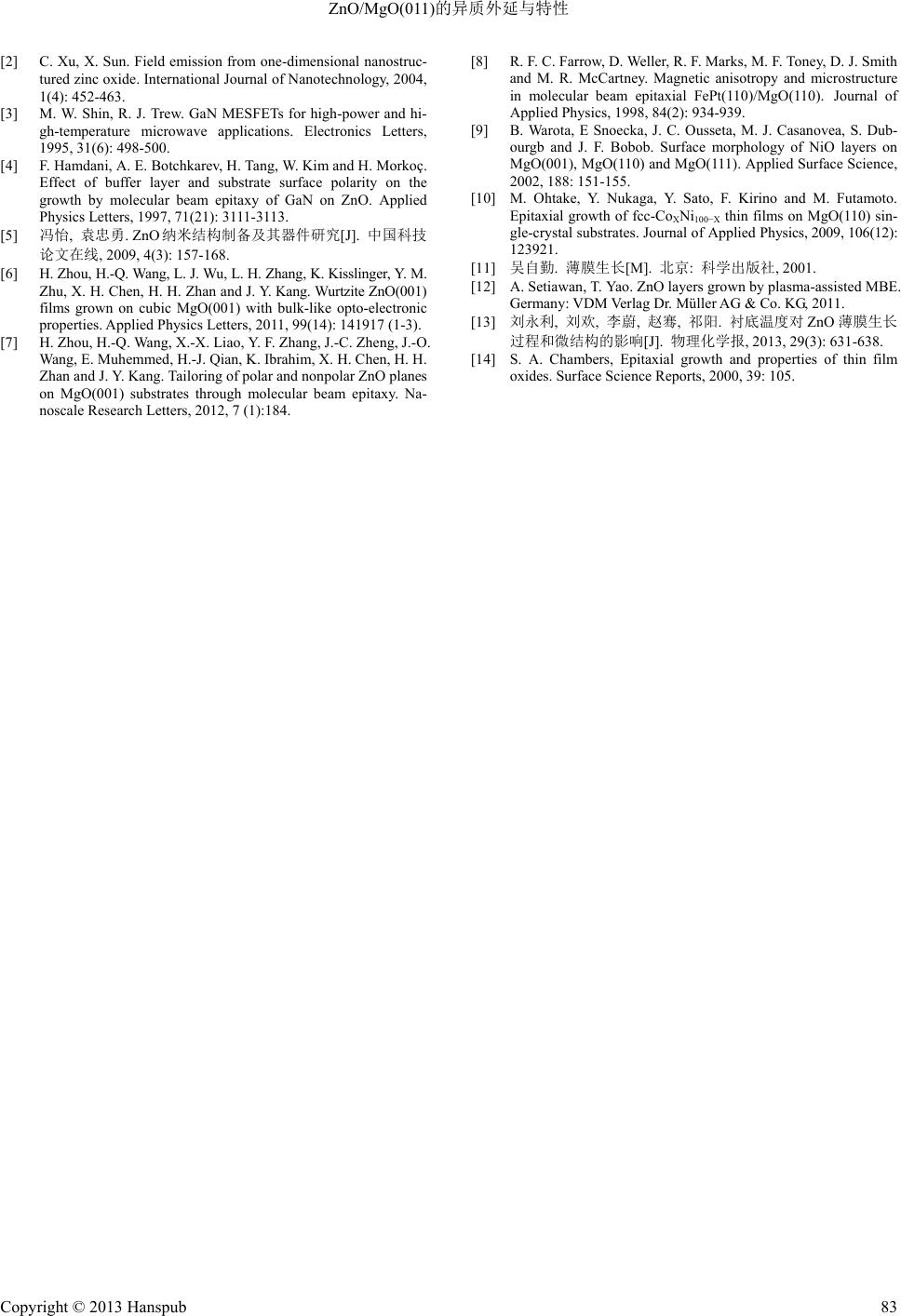

Modern Physics 现代物理, 2013, 3, 79-83 http://dx.doi.org/10.12677/mp.2013.33015 Published Online July 2013 (http://www.hanspub.org/journal/mp.html) Epitaxial Growth and Properties of ZnO/MgO(011)* Wei Geng, Huiqiong Wang#, Hua Zhou, Damin Du, Wencao Yang, Jiaqi Chen, Xiaohang Ch en, Huahan Zhan, Junyong Kang Key Laboratory of Semiconductors and Applications of Fujian Province, Department of Physics, Xiamen University, Xiamen #Email: hqwang@xmu.edu.cn Received: Apr. 14th, 2013; revised: May 10th, 2013; accepted: May 17th, 2013 Copyright © 2013 Wei Geng et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: In this work, the growth behaviors of ZnO thin films on MgO (011) substrates were studied. ZnO films were deposited on MgO(110) substrates using oxygen plasma-assisted molecular beam epitaxy (MBE). Their surface mor- phologies were probed by atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM). Elemental con- stituents at different depths were also analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and the optical properties of the ZnO films were characterized by transmission spectra. The film growth was found to follow a three-dimensional growth mode and the surface morphologies could be monitored by substrate temperature. The characteristic band gap of ZnO was found for all the films and the value was little influenced by the substrate temperature. In addition, the evolu- tion of the structure was examined by capturing in situ reflection high-energy electron diffraction (RHEED) patterns and ex situ AFM for different growth steps. During the growth of ZnO films, the Zn ions were found to diffuse into the MgO(110) substrate. Keywords: Magnesium Oxide; Zinc Oxide; AFM; SEM; XPS ZnO/MgO(011)的异质外延与特性* 耿 伟,王惠琼#,周 华,杜达敏,杨闻操,陈嘉琪,陈晓航,詹华瀚,康俊勇 厦门大学物理系福建省半导体材料及应用重点实验室,厦门 #Email: hqwang@xmu.edu.cn 收稿日期:2013 年4月14 日;修回日期:2013年5月10 日;录用日期:2013 年5月17日 摘 要:本文着重研究ZnO 薄膜在 MgO(011)衬底上的生长行为。利用分子束外延法(MBE)在MgO(110)衬底上 生长 ZnO 薄膜,通过原子力显微镜(AFM)和扫描电子显微镜(SEM)表征了其表面形貌,利用 X射线光电子能谱 学(XPS)对薄膜的组分进行深度分层剥析,并采用透射谱(XL)研究了其光学性质。结果显示,薄膜以三维模式生 长,而且薄膜表面平整度受到衬底温度的影响;而所生长的薄膜均显示了ZnO 透射谱的特征峰,特征峰的位置 几乎不受衬底温度的影响。不同生长时间段的薄膜结构的演变过程也通过原位的反射高能电子衍射(RHEED)和 原子力显微镜进行了考察。XPS 分层组分分析发现,在 ZnO薄膜生长过程中,Zn 离子会扩散到 MgO(110)衬底 之中。 关键词:氧化镁;氧化锌;AFM;SEM;XPS *基金项目:本课题得到国家自然科学基金(编号 11204253)、教育部博士点基金(编号 20100121120026)、厦门大学基础创新科研基金(中央高 校基本科研业务费专项资金)(编号 CXB2011029)的资助。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 79  ZnO/MgO(011)的异质外延与特性 Copyright © 2013 Hanspub 80 1. 背景 高质量的薄膜。在放入 MBE生长腔之前,单晶 MgO (011)衬底先后用丙酮和酒精在室温下用超声波清洗 器交替清洗三遍去除上面的杂质,每遍 5分钟,之后 用去离子水清洗去除酒精,再用干燥的氮气吹干。放 入MBE 生长腔之后,MgO(011)衬底先在温度为 400 ℃,氧偏压 5.0 × 10−5 mbar,射频功率 250 W的富氧 条件下退火一个小时。生长 ZnO 薄膜时氧偏压为 1.0 × 10−5 mbar,射频功率为 180 W,锌源(纯度为 99.9999%) 近年来,ZnO 材料以其在短波长激光器、真空荧 光显示器(或者场发射显示器)、大功率高频设备、太 阳能电池以及表面声波器件等方面的广泛应用[1-5],吸 引着越来越多的关注。ZnO的禁带宽度为 3.37 eV, 与同为宽禁带半导体的GaN 相比,ZnO 具有更高的 激子束缚能、更好的稳定性以及更低廉的制备成本, 使得人们越来越重视对氧化锌的研究。由于ZnO 在室 温下比较稳定的结构为六方纤锌矿,现在高质量的 ZnO 薄膜经常生长在比较昂贵的六角形衬底上,如氧 化锌、氮化镓、蓝宝石等。而在实际应用时,作为半 导体的 ZnO 薄膜往往需要与具有其它结构的功能性 材料集成在一起,如具有立方钙钛矿结构的高介电材 料。氧化镁具有最简单的岩盐矿立方结构,可作为六 方氧化锌与立方衬底集成的试金石。本课题组已经在 MgO(001)上用分子束外延方法成功生长了与体材料 光电性质相近的六方纤锌矿ZnO 薄膜[6],而且通过改 变生长条件,在同一个 MgO(001(衬底上实现了 ZnO (0001)极性面和 ZnO (10-10))非极性面的可控生长[7]。 本文将侧重于报道以 MgO(011)面作为衬底外延生长 ZnO 薄膜的初步结果,并且讨论影响薄膜质量的生长 条件。由于 MgO(011)面和 ZnO 非极性面同为长方形 结构,以 MgO(011)面为衬底,对于 ZnO的非极性生 长有一定的探索意义。在现有的文献中,以 MgO(011) 面作为衬底的研究主要集中在生长FePt、NiO、CoNi 等与磁性相关的材料上,并且以氧化镁作为衬底对样 品的磁性有明显影响[8-10]。因此研究在 MgO(011) 上 ZnO 薄膜的生长具有一定的科学意义和应用前景。 的温度保持在330℃。对于本文所报道的 MgO(011) 衬底上外延生长的一系列ZnO 薄膜,以上的生长条件 都保持不变,唯一变化的是衬底温度,变化的范围从 240℃到430℃。我们通过一系列表面和界面表征技术 对所生长的ZnO 薄膜进行了结构和电子性质的研究。 原位的 RHEED 探测了衬底和薄膜的表面结构;异位 的X射线衍射谱(XRD) 检测了 ZnO 薄膜的取向。原子 力显微镜(AFM)测量了 ZnO薄膜的表面粗糙度;扫描 电镜(SEM)拍摄了 ZnO 薄膜的表面和截面形貌。我们 还通过 X射线光电子能谱(XPS)来观察 Zn 和Mg在生 长过程中含量的变化情况,并通过透射谱(XL)测试了 ZnO 薄膜的光学特性。 3. 实验结果和讨论 3.1. 生长温度对 ZnO 薄膜结构与性质的影响 图1为MgO(011)衬底上外延 ZnO薄膜的 AFM 2. 实验方法 本文涉及的生长实验主要在一个配有原位反射 高能电子衍射(RHEED)和扫描隧道显微镜(STM)的超 高真空分子束外延系统(MBE)中进行。用分子束外延 方法(MBE)生长薄膜时,由于在蒸发过程中,基体和 薄膜表面受残余气体分子或原子的轰击次数较少,大 约1013 次/cm2∙s[11],因此,杂质气体掺入到薄膜中的 可能性较小;而且MBE 的生长速率慢,一般为0.1~10 个单原子层/s,容易得到光滑均匀的表面和界面[12]; 可以比较精确地控制基底和源的温度,更容易生长出 Figure 1. AFM r esults. (a) RMS with different growth tempera- tures; (b) and (c) AFM images with growth temperatures of 370˚C and 430˚C, respectively; (d) 3D AFM view of ZnO with the growth temperature of 370˚C 图1. AF M 测试结果。 (a) 不同生长温度对应的 RMS的变化情况; (b) (c) 分别是生长温度为 370℃和 430℃的 AFM 扫描图像;(d) 生 长温度为 370℃的ZnO 薄膜的三维形貌  ZnO/MgO(011)的异质外延与特性 测试表征结果。图 1(a)为ZnO 薄膜的均方根粗糙度 (RMS)随生长时衬底温度的变化情况。可以看出衬底 温度小于370˚时ZnO 薄膜的RMS 比较小,在所测试 的温度点中衬底温度为370˚时薄膜的平整度最佳,而 不是温度越高平整度越高,与理论计算吻合[13];该温 度点也成为一个转折点,因为高于该衬底温度时,薄 膜的均方根粗糙度(RMS)明显上升,当衬底温度 430℃ 时ZnO 薄膜的粗糙度最大。图1(b)和图 1(c)分别为衬 底温度为 370℃(RMS最小)时和 430℃(RMS最大)时所 对应的 AFM 测试结果。在这两种衬底温度下生长的 ZnO 颗粒形状有所不同。图 1(d)图显示了衬底温度为 370℃时所生长的 ZnO 薄膜呈现三维的锥形岛状生 长,而不是最佳的二维层状生长模式。 图2为衬底温度在240℃到 430℃之间外延生长 的ZnO 薄膜的透射谱。从图中可以看出在380 nm左 右,有明显的峰值出现,对应为ZnO 的特征吸收边。 并且随着衬底温度的变化,该特征峰的位置及其半高 宽几乎不受影响。由此可见,衬底温度影响了薄膜的 平整度,但对所生长的薄膜的浓度影响不大。 3.2. ZnO薄膜的表面形貌随生长时间的 演化过程 为了对 MgO(011)衬底上 ZnO 薄膜的生长机制进 行一些初期探讨,我们研究了薄膜的表面结构随生长 时间的变化情况。因温度为 370℃时 ZnO薄膜具有最 小的 RMS 值,我们采用与之相同的实验条件,原位 观测 ZnO薄膜在分别生长 0.5 h、1.0 h、1.5 h、2.0 h 后得到的 RHEED 图,结果如图 3所示。从(a)到(d) 可以看出薄膜表面的平整度逐渐变好。(a)的RHEED 图比较模糊,反映出薄膜初期生长时,在与衬底磨合 的过程中呈现的不平整状态。从(a)到(b)到(c),RHEED 图样愈渐清晰,但呈明显的点状图像,说明薄膜为三 维岛状结构。到(d)时,RHEED 图样出现环状,表示 薄膜趋向平整化[14]。图 4显示了不同生长时间段的 ZnO 薄膜的AFM 测试结果,与RHEED 结果基本一 致。特别是(b)和(c)明显显示了三维的表面结构。而(d) 图则相对比较平整。由薄膜生长[6]可知,由于生长过 程中岛的形成,随着岛不断长大,岛间距离逐渐减小, 最后相邻小岛可互相联结合并为一个大岛。在分子之 间的相互作用力影响下,使得沟壑区域比平面出更容 200 300 400 500 600 700 800 430 deg 400 deg 370 deg 240 deg 340 deg 310 deg Intensity (arb. unit) Wavelength (nm) Figure 2. Transmission spectra of ZnO films 图2. 氧化锌薄膜的透射谱结果 Figure 3. RHEED patterns for ZnO films with growth time of (a) 0.5 h; (b)1.0 h; (c) 1.5 h; (d) 2.0 h 图3. 生长了(a) 0.5 h;(b) 1.0 h;(c) 1.5 h;(d)2.0 h的RHEED 图 Figure 4. AFM for ZnO films with growth time of (a) 0.5 h; (b) 1.0 h; (c) 1.5 h; (d) 2.0 h 图4. (a) 生长了0.5 h;(b) 生长了 1.0 h;(c) 生长了 1.5 h;(d) 生 长了 2.0 h的ZnO 薄膜的 AFM 形貌图 Copyright © 2013 Hanspub 81  ZnO/MgO(011)的异质外延与特性 200 nm ~ 80 nm Figure 5. Cross-sectional SEM image of the ZnO film. 图5. ZnO薄膜的截面 SEM扫描形貌 易生长薄膜,因而随着生长过程的进行,薄膜表面会 有一定程度的平整转化。 3.3. ZnO/MgO(011)界面分析 图5为ZnO 薄膜的 SEM图。ZnO 薄膜与 ZnO(011) 衬底的界面清晰可见。但薄膜的表面是不平整的,有 一个个的岛状突起,比较不平整,这与 AFM 的测试 结果相吻合,进一步证实了实验中的 ZnO样品生长遵 循了三维岛状生长模式。由于 MgO 和ZnO晶格失配, 应力在生长过程中得不到释放,逐渐积累使生长样品 表面变得粗糙。通过在 SEM 中标尺,粗略得知 ZnO 薄膜的厚度在80 nm 左右。这一厚度参数为以下 XPS 实验结果的讨论提供了参考依据。 由图 1得知,在衬底温度为 370℃时,所生长的 ZnO 薄膜的 RMS是最小的,因此我们对衬底温度为 370℃的样品做了深度分层的XPS 测试,如图6所示。 图(a)为Zn 元素(以Zn的2p3/2 XPS峰为依照)在所生 长的 ZnO样品中的组分变化情况,从 0 nm 到100 nm 表示从样品表面开始测量,0 nm 时由于表面其他元素 的存在,Zn 元素没有显示达到最大。30 nm 到100 nm 之间 Zn元素一直在不断减小,在 100 nm 时还有一定 的含量,含有Zn 元素的材料层实际超过了 100 nm。 图6(b)为生长温度为 370℃时 Mg 元素(以Mg 的2p1/2 XPS 峰为依照)含量在样品中的变化情况,从 0 nm 到 100 nm同样表示从样品表面开始测量,在 0 nm 到80 nm 时Mg 元素几乎没有,在深度为80 nm时开始出 现Mg 元素,说明不含Mg 元素的薄膜层有 80 nm。 而前面提到,由SEM 界面图的结果可知,所生长的 薄膜层大约为80 nm 左右。因此,很有可能在薄膜生 长的初期阶段,衬底被加热时,Zn元素扩散到了MgO 衬底中,因而形成了超过 100 nm 的含Zn 的材料层。 扩散的深度大约超过 20 nm。 Figure 6. XPS results. Component changes of (a) Zn2p3/2; (b) Mg2p1/2 at different depths for the ZnO film grown at the sub- strate temperature of 370℃ 图6. XPS结果。衬底温度为370℃时所生长的 ZnO 薄膜的不同深 度下(a) Zn2p3/2和(b) Mg2p1/2 含量变化情况 4. 结论和展望 我们考察了 ZnO 薄膜在 MgO(011)衬底上的生长 行为,发现生长温度对ZnO 薄膜的表面平整度有一定 的影响:在一定温度条件下,会随着温度的升高而更 加平整,超过一定的温度,会随着温度的升高而越来 越粗糙。但薄膜的光学特性受生长温度的影响较小。 我们还通过不同生长时间段的RHEED和AFM 结果, 观测了薄膜表面渐趋平整的过程。也通过 XPS 分层组 分分析发现,在约 80 nm的ZnO薄膜生长过程中, Zn 离子渗透到衬底的深度达20 nm 以上。 参考文献 (References) [1] S. Shionoya, W. M. Yen and H. Yamamoto. Phosphor handbook. Boca Raton: Taylor & Francis, 1999. Copyright © 2013 Hanspub 82  ZnO/MgO(011)的异质外延与特性 Copyright © 2013 Hanspub 83 [2] C. Xu, X. Sun. Field emission from one-dimensional nanostruc- tured zinc oxide. International Journal of Nanotechnology, 2004, 1(4): 452-463. [3] M. W. Shin, R. J. Trew. GaN MESFETs for high-power and hi- gh-temperature microwave applications. Electronics Letters, 1995, 31(6): 498-500. [4] F. Hamdani, A. E. Botchkarev, H. Tang, W. Kim and H. Morkoç. Effect of buffer layer and substrate surface polarity on the growth by molecular beam epitaxy of GaN on ZnO. Applied Physics Letters, 1997, 71(21): 3111-3113. [5] 冯怡, 袁忠勇. ZnO纳米结构制备及其器件研究[J]. 中国科技 论文在线, 2009, 4(3): 157-168. [6] H. Zhou, H.-Q. Wang, L. J. Wu, L. H. Zhang, K. Kisslinger, Y. M. Zhu, X. H. Chen, H. H. Zhan and J. Y. Kang. Wurtzite ZnO(001) films grown on cubic MgO(001) with bulk-like opto-electronic properties. Applied Physics Letters, 2011, 99(14): 141917 (1-3). [7] H. Zhou, H.-Q. Wang, X.-X. Liao, Y. F. Zhang, J.-C. Zheng, J.-O. Wang, E. Muhemmed, H.-J. Qian, K. Ibrahim, X. H. Chen, H. H. Zhan and J. Y. Kang. Tailoring of polar and nonpolar ZnO planes on MgO(001) substrates through molecular beam epitaxy. Na- noscale Research Letters, 2012, 7 (1):184. [8] R. F. C. Farrow, D. Weller, R. F. Marks, M. F. Toney, D. J. Smith and M. R. McCartney. Magnetic anisotropy and microstructure in molecular beam epitaxial FePt(110)/MgO(110). Journal of Applied Physics, 1998, 84(2): 934-939. [9] B. Warota, E Snoecka, J. C. Ousseta, M. J. Casanovea, S. Dub- ourgb and J. F. Bobob. Surface morphology of NiO layers on MgO(001), MgO(110) and MgO(111). Applied Surface Science, 2002, 188: 151-155. [10] M. Ohtake, Y. Nukaga, Y. Sato, F. Kirino and M. Futamoto. Epitaxial growth of fcc-CoXNi100−X thin films on MgO(110) sin- gle-crystal substrates. Journal of Applied Physics, 2009, 106(12): 123921. [11] 吴自勤. 薄膜生长[M]. 北京: 科学出版社, 2001. [12] A. Setiawan, T. Yao. ZnO layers grown by plasma-assisted MBE. Germany: VDM Verlag Dr. Müller AG & Co. KG, 2011. [13] 刘永利, 刘欢, 李蔚, 赵骞, 祁阳. 衬底温度对ZnO 薄膜生长 过程和微结构的影响[J]. 物理化学报, 2013, 29(3): 631-638. [14] S. A. Chambers, Epitaxial growth and properties of thin film oxides. Surface Science Reports, 2000, 39: 105. |