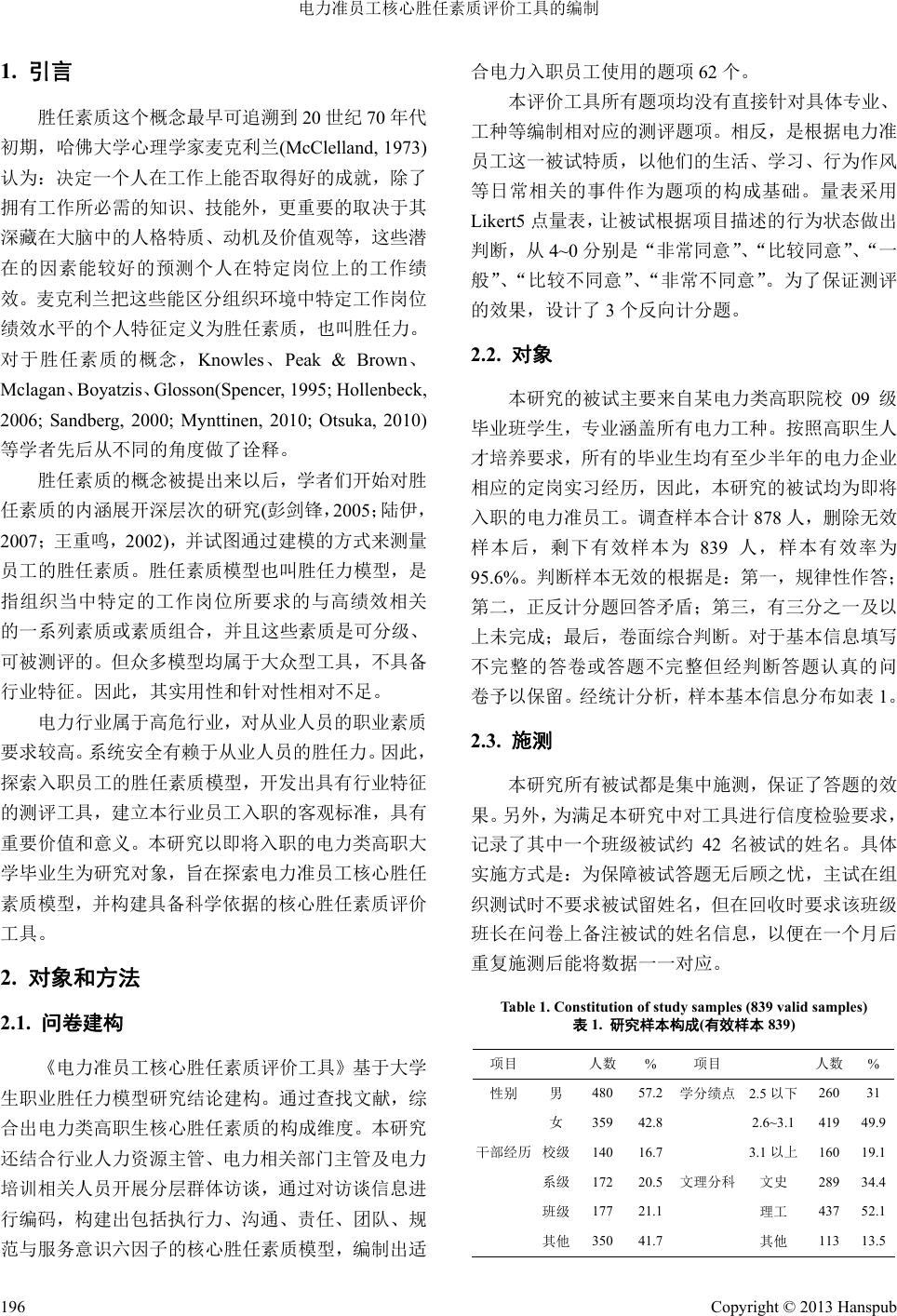

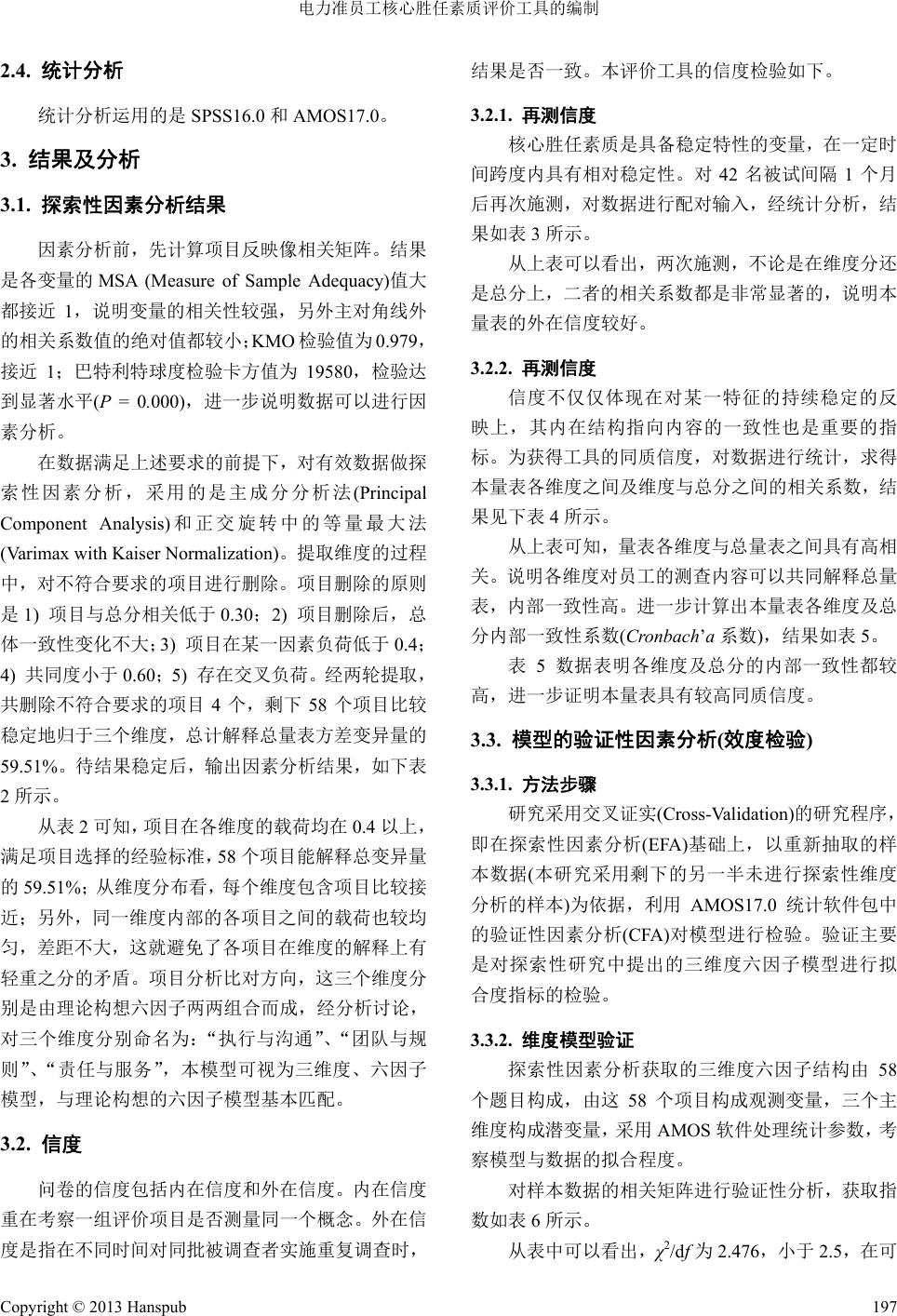

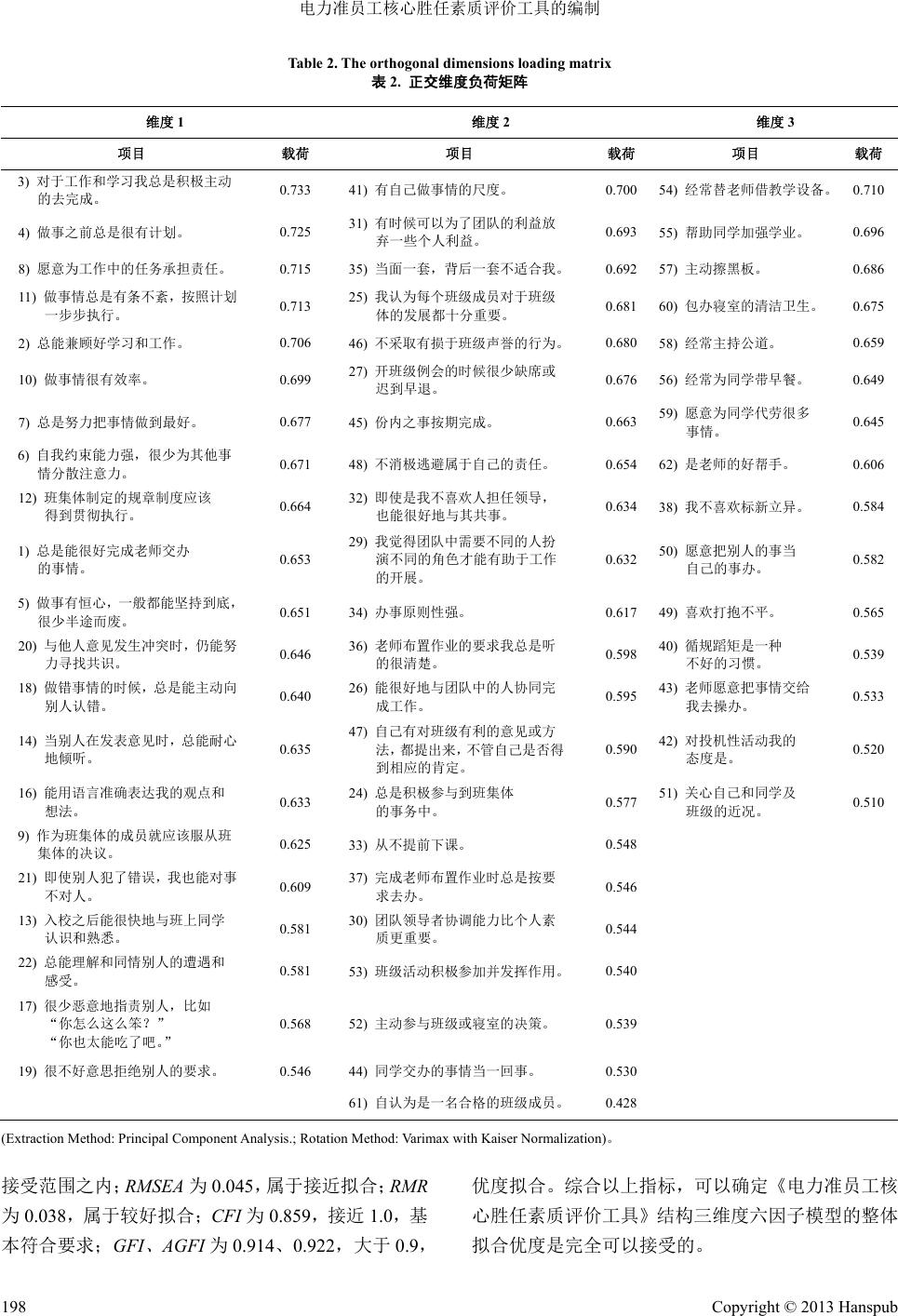

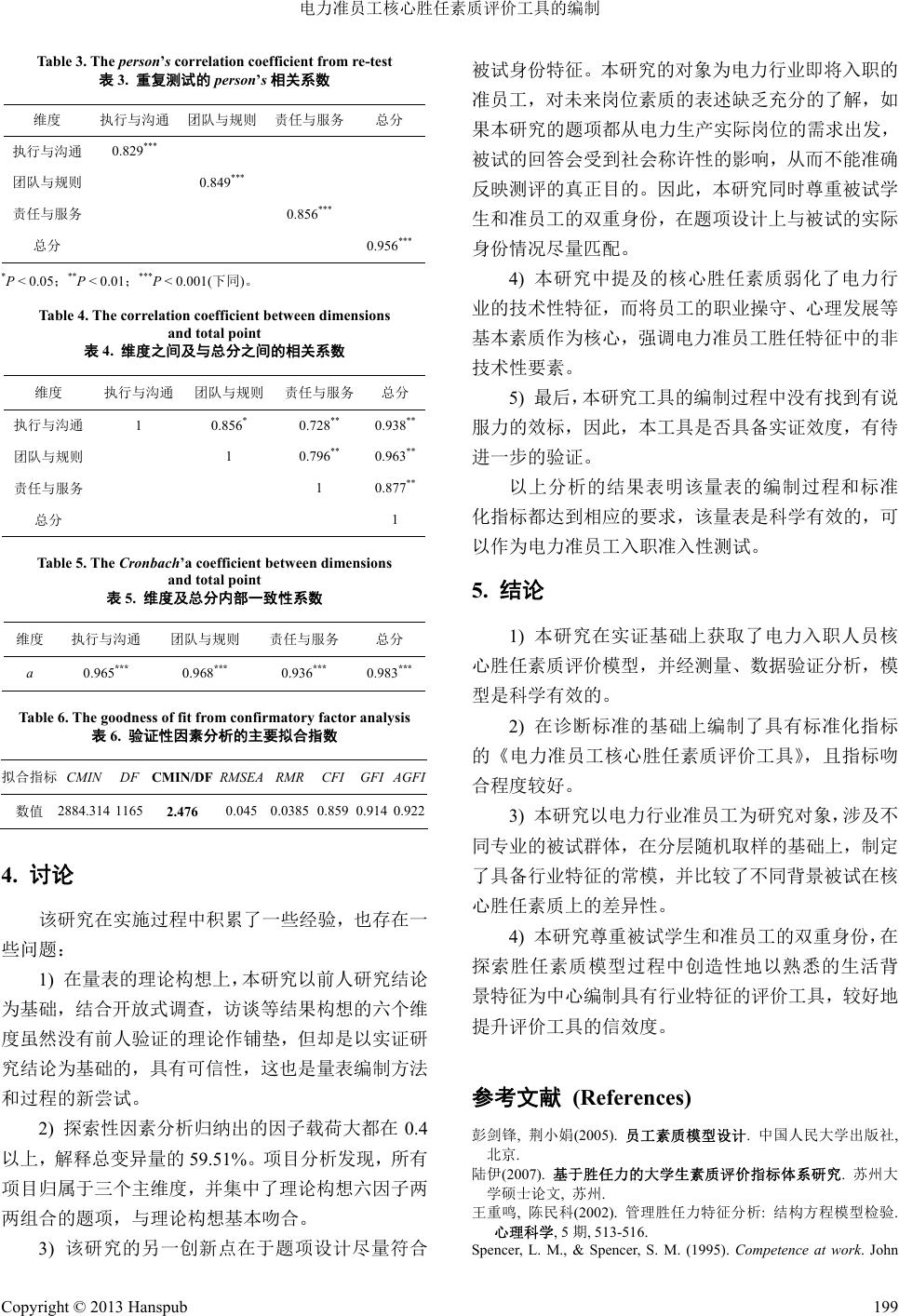

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 195-200 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.34030 Published Online July 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Compilation of the Core Competency Quality Assessment Tool Used by Electric Prospective Employees* Jian Cao, Yingjie Du Chongqing Electric Power College, Chongqing Email: caojian200228@163.com Received: Apr . 23rd, 2013; revised: May 14th, 2013; accepted: May 27th, 2013 Copyright © 2013 Jian Cao, Yingjie Du. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted us e, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Objective: To explore the core competency quality model of electric prospective employees, and compile evaluation tool with high reliability and validity. Method: By literature search and interviews, the core competency quality assessment tool used by electric prospective employees was compiled, after tentative test and large-scale sampling survey, all valid data were executed the factor analysis and test of reliability and validity. Result: All d imension s from fac tor analys is seem to be accord w ith the theoretica l conception, which shows high structural validity; test-retest reliability was 0.956 (P < 0.001), and the Cronbach’s alpha coefficient was 0.932 (P < 0.001), tool with high reliability; all indicators from confir- matory factor analysis prove that the model works well, tool with high validity. Conclusion: The scale with high reliability and validity, which can be used for evaluating the core competence quality of electric prospective employees. Keywords: Electric Prospective Employee; Core Competency Quality; Reliability and Validity; Competency Model 电力准员工核心胜任素质评价工具的编制* 曹 坚,杜英杰 重庆电力高等专科学校,重庆 Email: caojian200228@163.com 收稿日期:2013 年4月23 日;修回日期:2013 年5月14 日;录用日期:2013 年5月27 日 摘 要:目的:探索电力准员工核心胜任素质模型,编制高信、效度评价工具。方法:通过查找文献 和访谈相结合,编制电力准员工核心胜任素质测评工具,经试测和大规模抽样调查,对有效数据进行 因素分析和信效度检验。结果:因素分析所获维度与理论构想的类中心基本吻合,结构效度较好;再 测信度为0.956 (P < 0.001),克伦巴赫系数为 0.932 (P < 0.001),工具具备高信度;验证性因素分析所 有指标均证明模型拟合较好,工具具备高效度。结论:该量表具备高信效度,可用于测评电力准员工 的核心胜任素质。 关键词:电力准员工;核心胜任素质;信效度;胜任力模型 *资助信息:重庆市教委人文社科项目资助(项目编号:12SKR06)。 Copyright © 2013 Hanspub 195  电力准员工核心胜任素质评价工具的编制 Copyright © 2013 Hanspub 196 1. 引言 胜任素质这个概念最早可追溯到20 世纪 70 年代 初期,哈佛大学心理学家麦克利兰(McClelland, 1973) 认为:决定一个人在工作上能否取得好的成就,除了 拥有工作所必需的知识、技能外,更重要的取决于其 深藏在大脑中的人格特质、动机及价值观等,这些潜 在的因素能较好的预测个人在特定岗位上的工作绩 效。麦克利兰把这些能区分组织环境中特定工作岗位 绩效水平的个人特征定义为胜任素质,也叫胜任力。 对于胜任素质的概念,Knowles、Peak & Brown、 Mclagan、Boyatzis、Glosson(Spencer, 1995; Hollenbeck, 2006; Sandberg, 2000; Mynttinen, 2010; Otsuka, 2010) 等学者先后从不同的角度做了诠释。 胜任素质的概念被提出来以后,学者们开始对胜 任素质的内涵展开深层次的研究(彭剑锋,2005;陆伊, 2007;王重鸣,2002),并试图通过建模的方式来测量 员工的胜任素质。胜任素质模型也叫胜任力模型,是 指组织当中特定的工作岗位所要求的与高绩效相关 的一系列素质或素质组合,并且这些素质是可分级、 可被测评的。但众多模型均属于大众型工具,不具备 行业特征。因此,其实用性和针对性相对不足。 电力行业属于高危行业,对从业人员的职业素质 要求较高。系统安全有赖于从业人员的胜任力。因此, 探索入职员工的胜任素质模型,开发出具有行业特征 的测评工具,建立本行业员工入职的客观标准,具有 重要价值和意义。本研究以即将入职的电力类高职大 学毕业生为研究对象,旨在探索电力准员工核心胜任 素质模型,并构建具备科学依据的核心胜任素质评价 工具。 2. 对象和方法 2.1. 问卷建构 《电力准员工核心胜任素质评价工具》基于大学 生职业胜任力模型研究结论建构。通过查找文献,综 合出电力类高职生核心胜任素质的构成维度。本研究 还结合行业人力资源主管、电力相关部门主管及电力 培训相关人员开展分层群体访谈,通过对访谈信息进 行编码,构建出包括执行力、沟通、责任、团队、规 范与服务意识六因子的核心胜任素质模型,编制出适 合电力入职员工使用的题项62 个。 本评价工具所有题项均没有直接针对具体专业、 工种等编制相对应的测评题项。相反,是根据电力准 员工这一被试特质,以他们的生活、学习、行为作风 等日常相关的事件作为题项的构成基础。量表采用 Likert5 点量表,让被试根据项目描述的行为状态做出 判断,从4~0 分别是“非常同意”、“比较同意”、“一 般”、“比较不同意”、“非常不同意”。为了保证测评 的效果,设计了 3个反向计分题。 2.2. 对象 本研究的被试主要来自某电力类高职院校 09 级 毕业班学生,专业涵盖所有电力工种。按照高职生人 才培养要求,所有的毕业生均有至少半年的电力企业 相应的定岗实习经历,因此,本研究的被试均为即将 入职的电力准员工。调查样本合计 878 人,删除无效 样本后,剩下有效样本为 839 人,样本有效率为 95.6%。判断样本无效的根据是:第一,规律性作答; 第二,正反计分题回答矛盾;第三,有三分之一及以 上未完成;最后,卷面综合判断。对于基本信息填写 不完整的答卷或答题不完整但经判断答题认真的问 卷予以保留。经统计分析,样本基本信息分布如表1。 2.3. 施测 本研究所有被试都是集中施测,保证了答题的效 果。另外,为满足本研究中对工具进行信度检验要求, 记录了其中一个班级被试约 42 名被试的姓名。具体 实施方式是:为保障被试答题无后顾之忧,主试在组 织测试时不要求被试留姓名,但在回收时要求该班级 班长在问卷上备注被试的姓名信息,以便在一个月后 重复施测后能将数据一一对应。 Table 1. Constitution of study samples (839 valid samples) 表1. 研究样本构成(有效样本 839) 项目 人数 % 项目 人数 % 性别 男 480 57.2学分绩点 2.5以下 26031 女 359 42.8 2.6~3.1 419 49.9 干部经历 校级140 16.7 3.1以上 160 19.1 系级 172 20.5文理分科 文史 289 34.4 班级 177 21.1 理工 437 52.1 其他 350 41.7 其他 113 13.5  电力准员工核心胜任素质评价工具的编制 2.4. 统计分析 统计分析运用的是SPSS16.0 和AMOS17.0。 3. 结果及分析 3.1. 探索性因素分析结果 因素分析前,先计算项目反映像相关矩阵。结果 是各变量的MSA (Measure of Sample Adequacy)值大 都接近 1,说明变量的相关性较强,另外主对角线外 的相关系数值的绝对值都较小;KMO 检验值为 0.979, 接近 1;巴特利特球度检验卡方值为 19580,检验达 到显著水平(P = 0.000),进一步说明数据可以进行因 素分析。 在数据满足上述要求的前提下,对有效数据做探 索性因素分析,采用的是主成分分析法(Principal Component Analysis)和正交旋转中的等量最大 法 (Varimax with Kaiser Norm a li zat io n)。提取维度的过程 中,对不符合要求的项目进行删除。项目删除的原则 是1) 项目与总分相关低于 0.30;2) 项目删除后,总 体一致性变化不大;3) 项目在某一因素负荷低于 0.4; 4) 共同度小于0.60;5) 存在交叉负荷。经两轮提取, 共删除不符合要求的项目 4个,剩下 58 个项目比较 稳定地归于三个维度,总计解释总量表方差变异量的 59.51%。待结果稳定后,输出因素分析结果,如下表 2所示。 从表 2可知,项目在各维度的载荷均在 0.4以上, 满足项目选择的经验标准,58 个项目能解释总变异量 的59.51%;从维度分布看,每个维度包含项目比较接 近;另外,同一维度内部的各项目之间的载荷也较均 匀,差距不大,这就避免了各项目在维度的解释上有 轻重之分的矛盾。项目分析比对方向,这三个维度分 别是由理论构想六因子两两组合而成,经分析讨论, 对三个维度分别命名为:“执行与沟通”、“团队与规 则”、“责任与服务”,本模型可视为三维度、六因子 模型,与理论构想的六因子模型基本匹配。 3.2. 信度 问卷的信度包括内在信度和外在信度。内在信度 重在考察一组评价项目是否测量同一个概念。外在信 度是指在不同时间对同批被调查者实施重复调查时, 结果是否一致。本评价工具的信度检验如下。 3.2.1. 再测信度 核心胜任素质是具备稳定特性的变量,在一定时 间跨度内具有相对稳定性。对 42名被试间隔 1个月 后再次施测,对数据进行配对输入,经统计分析,结 果如表 3所示。 从上表可以看出,两次施测,不论是在维度分还 是总分上,二者的相关系数都是非常显著的,说明本 量表的外在信度较好。 3.2.2. 再测信度 信度不仅仅体现在对某一特征的持续稳定的反 映上,其内在结构指向内容的一致性也是重要的指 标。为获得工具的同质信度,对数据进行统计,求得 本量表各维度之间及维度与总分之间的相关系数,结 果见下表 4所示。 从上表可知,量表各维度与总量表之间具有高相 关。说明各维度对员工的测查内容可以共同解释总量 表,内部一致性高。进一步计算出本量表各维度及总 分内部一致性系数(Cronbach’a系数),结果如表 5。 表5数据表明各维度及总分的内部一致性都较 高,进一步证明本量表具有较高同质信度。 3.3. 模型的验证性因素分析(效度检验) 3.3.1. 方法步骤 研究采用交叉证实(Cross-Validation)的研究程序, 即在探索性因素分析(EFA)基础上,以重新抽取的样 本数据(本研究采用剩下的另一半未进行探索性维度 分析的样本)为依据,利用 AMOS17.0 统计软件包中 的验证性因素分析(CFA)对模型进行检验。验证主要 是对探索性研究中提出的三维度六因子模型进行拟 合度指标的检验。 3.3.2. 维度模型验证 探索性因素分析获取的三维度六因子结构由58 个题目构成,由这 58 个项目构成观测变量,三个主 维度构成潜变量,采用 AMOS 软件处理统计参数,考 察模型与数据的拟合程度。 对样本数据的相关矩阵进行验证性分析,获取指 数如表 6所示。 从表中可以看出,χ2/df为2.476,小于 2.5,在可 Copyright © 2013 Hanspub 197  电力准员工核心胜任素质评价工具的编制 Copyright © 2013 Hanspub 198 Table 2. The orthogonal dimensions loading matrix 表2. 正交维度负荷矩阵 维度 1 维度 2 维度 3 项目 载荷 项目 载荷 项目 载荷 3) 对于工作和学习我总是积极主动 的去完成。 0.733 41) 有自己做事情的尺度。 0.700 54) 经常替老师借教学设备。 0.710 4) 做事之前总是很有计划。 0.725 31) 有时候可以为了团队的利益放 弃一些个人利益。 0.693 55) 帮助同学加强学业。 0.696 8) 愿意为工作中的任务承担责任。 0.715 35) 当面一套,背后一套不适合我。 0.692 57) 主动擦黑板。 0.686 11) 做事情总是有条不紊,按照计划 一步步执行。 0.713 25) 我认为每个班级成员对于班级 体的发展都十分重要。 0.681 60) 包办寝室的清洁卫生。 0.675 2) 总能兼顾好学习和工作。 0.706 46) 不采取有损于班级声誉的行为。 0.680 58) 经常主持公道。 0.659 10) 做事情很有效率。 0.699 27) 开班级例会的时候很少缺席或 迟到早退。 0.676 56) 经常为同学带早餐。 0.649 7) 总是努力把事情做到最好。 0.677 45) 份内之事按期完成。 0.663 59) 愿意为同学代劳很多 事情。 0.645 6) 自我约束能力强,很少为其他事 情分散注意力。 0.671 48) 不消极逃避属于自己的责任。 0.654 62) 是老师的好帮手。 0.606 12) 班集体制定的规章制度应该 得到贯彻执行。 0.664 32) 即使是我不喜欢人担任领导, 也能很好地与其共事。 0.634 38) 我不喜欢标新立异。 0.584 1) 总是能很好完成老师交办 的事情。 0.653 29) 我觉得团队中需要不同的人扮 演不同的角色才能有助于工作 的开展。 0.632 50) 愿意把别人的事当 自己的事办。 0.582 5) 做事有恒心,一般都能坚持到底, 很少半途而废。 0.651 34) 办事原则性强。 0.617 49) 喜欢打抱不平。 0.565 20) 与他人意见发生冲突时,仍能努 力寻找共识。 0.646 36) 老师布置作业的要求我总是听 的很清楚。 0.598 40) 循规蹈矩是一种 不好的习惯。 0.539 18) 做错事情的时候,总是能主动向 别人认错。 0.640 26) 能很好地与团队中的人协同完 成工作。 0.595 43) 老师愿意把事情交给 我去操办。 0.533 14) 当别人在发表意见时,总能耐心 地倾听。 0.635 47) 自己有对班级有利的意见或方 法,都提出来,不管自己是否得 到相应的肯定。 0.590 42) 对投机性活动我的 态度是。 0.520 16) 能用语言准确表达我的观点和 想法。 0.633 24) 总是积极参与到班集体 的事务中。 0.577 51) 关心自己和同学及 班级的近况。 0.510 9) 作为班集体的成员就应该服从班 集体的决议。 0.625 33) 从不提前下课。 0.548 21) 即使别人犯了错误,我也能对事 不对人。 0.609 37) 完成老师布置作业时总是按要 求去办。 0.546 13) 入校之后能很快地与班上同学 认识和熟悉。 0.581 30) 团队领导者协调能力比个人素 质更重要。 0.544 22) 总能理解和同情别人的遭遇和 感受。 0.581 53) 班级活动积极参加并发挥作用。 0.540 17) 很少恶意地指责别人,比如 “你怎么这么笨?” “你也太能吃了吧。” 0.568 52) 主动参与班级或寝室的决策。 0.539 19) 很不好意思拒绝别人的要求。 0.546 44) 同学交办的事情当一回事。 0.530 61) 自认为是一名合格的班级成员。 0.428 (Extraction Method: Principal Component Analysis.; Rotation Method: Varim ax with Kaise r Normalization)。 接受范围之内;RMSEA 为0.045,属于接近拟合;RMR 为0.038,属于较好拟合;CFI 为0.859,接近 1.0,基 本符合要求;GFI 、 AGFI 为0.914、0.922,大于 0.9, 优度拟合。综合以上指标,可以确定《电力准员工核 心胜任素质评价工具》结构三维度六因子模型的整体 拟合优度是完全可以接受的。  电力准员工核心胜任素质评价工具的编制 Table 3. The person’s correlation coefficient from re-test 表3. 重复测试的 person’s相关系数 维度 执行与沟通 团队与规则 责任与服务 总分 执行与沟通 0.829*** 团队与规则 0.849*** 责任与服务 0.856*** 总分 0.956*** *P < 0.05;**P < 0.01;***P < 0.001(下同)。 Table 4. The correlation coefficient between dimensions and total point 表4. 维度之间及与总分之间的相关系数 维度 执行与沟通 团队与规则 责任与服务 总分 执行与沟通 1 0.856* 0.728** 0.938** 团队与规则 1 0.796** 0.963** 责任与服务 1 0.877** 总分 1 Table 5. The Cronbach’a coefficient between dimensions and total point 表5. 维度及总分内部一致性系数 维度 执行与沟通 团队与规则 责任与服务 总分 a 0.965*** 0.968*** 0.936*** 0.983*** Table 6. The goodness of fit from confirmatory factor analysis 表6. 验证性因素分析的主要拟合指数 拟合指标 CMIN DF CMIN/DF RMSEA RMR CFI GFIAGFI 数值 2884.3141165 2.476 0.045 0.0385 0.859 0.9140.922 4. 讨论 该研究在实施过程中积累了一些经验,也存在一 些问题: 1) 在量表的理论构想上,本研究以前人研究结论 为基础,结合开放式调查,访谈等结果构想的六个维 度虽然没有前人验证的理论作铺垫,但却是以实证研 究结论为基础的,具有可信性,这也是量表编制方法 和过程的新尝试。 2) 探索性因素分析归纳出的因子载荷大都在 0.4 以上,解释总变异量的59.51%。项目分析发现,所有 项目归属于三个主维度,并集中了理论构想六因子两 两组合的题项,与理论构想基本吻合。 3) 该研究的另一创新点在于题项设计尽量符合 被试身份特征。本研究的对象为电力行业即将入职的 准员工,对未来岗位素质的表述缺乏充分的了解,如 果本研究的题项都从电力生产实际岗位的需求出发, 被试的回答会受到社会称许性的影响,从而不能准确 反映测评的真正目的。因此,本研究同时尊重被试学 生和准员工的双重身份,在题项设计上与被试的实际 身份情况尽量匹配。 4) 本研究中提及的核心胜任素质弱化了电力行 业的技术性特征,而将员工的职业操守、心理发展等 基本素质作为核心,强调电力准员工胜任特征中的非 技术性要素。 5) 最后,本研究工具的编制过程中没有找到有说 服力的效标,因此,本工具是否具备实证效度,有待 进一步的验证。 以上分析的结果表明该量表的编制过程和标准 化指标都达到相应的要求,该量表是科学有效的,可 以作为电力准员工入职准入性测试。 5. 结论 1) 本研究在实证基础上获取了电力入职人员核 心胜任素质评价模型,并经测量、数据验证分析,模 型是科学有效的。 2) 在诊断标准的基础上编制了具有标准化指标 的《电力准员工核心胜任素质评价工具》,且指标吻 合程度较好。 3) 本研究以电力行业准员工为研究对象,涉及不 同专业的被试群体,在分层随机取样的基础上,制定 了具备行业特征的常模,并比较了不同背景被试在核 心胜任素质上的差异性。 4) 本研究尊重被试学生和准员工的双重身份,在 探索胜任素质模型过程中创造性地以熟悉的生活背 景特征为中心编制具有行业特征的评价工具,较好地 提升评价工具的信效度。 参考文献 (References) 彭剑锋, 荆小娟(2005). 员工素质模型设计. 中国人民大学出版社, 北京. 陆伊(2007). 基于胜任力的大学生素质评价指标体系研究. 苏州大 学硕士论文, 苏州. 王重鸣, 陈民科(2002). 管理胜任力特征分析: 结构方程模型检验. 心理科学, 5期, 513-516. Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1995). Competence at work. John Copyright © 2013 Hanspub 199  电力准员工核心胜任素质评价工具的编制 Copyright © 2013 Hanspub 200 Wiley & Sons, Hoboken, 2 22-226. Hollenbeck, G. P., McCall Jr ., M. W., & Silzer, R. F. (2006). Leadership competency models. The Leadership Quarterly, 17, 398-413. Sandberg, J. (2000). Understanding human competence at work: An interpretative approach. Academy of Management Journal, 43, 9- 25. Mynttinen, S., Gatscha, M., Koivukoski, M., Hakuli, K., & Keskinen, E. (2010). Two-phase driver education models applied in Finland and in Austria—Do we have evidence to support the two phase models? Transportation Research, 13, 63-70. Otsuka, Y., Misawa, R., Noguchi, H., & Yamaguchi, H. (2010). A con- sideration for using workers’ heuristics to improve safety rules based on relationships between creative mental sets and rule-violating ac- tions. Safety Science, 48, 878- 884. |