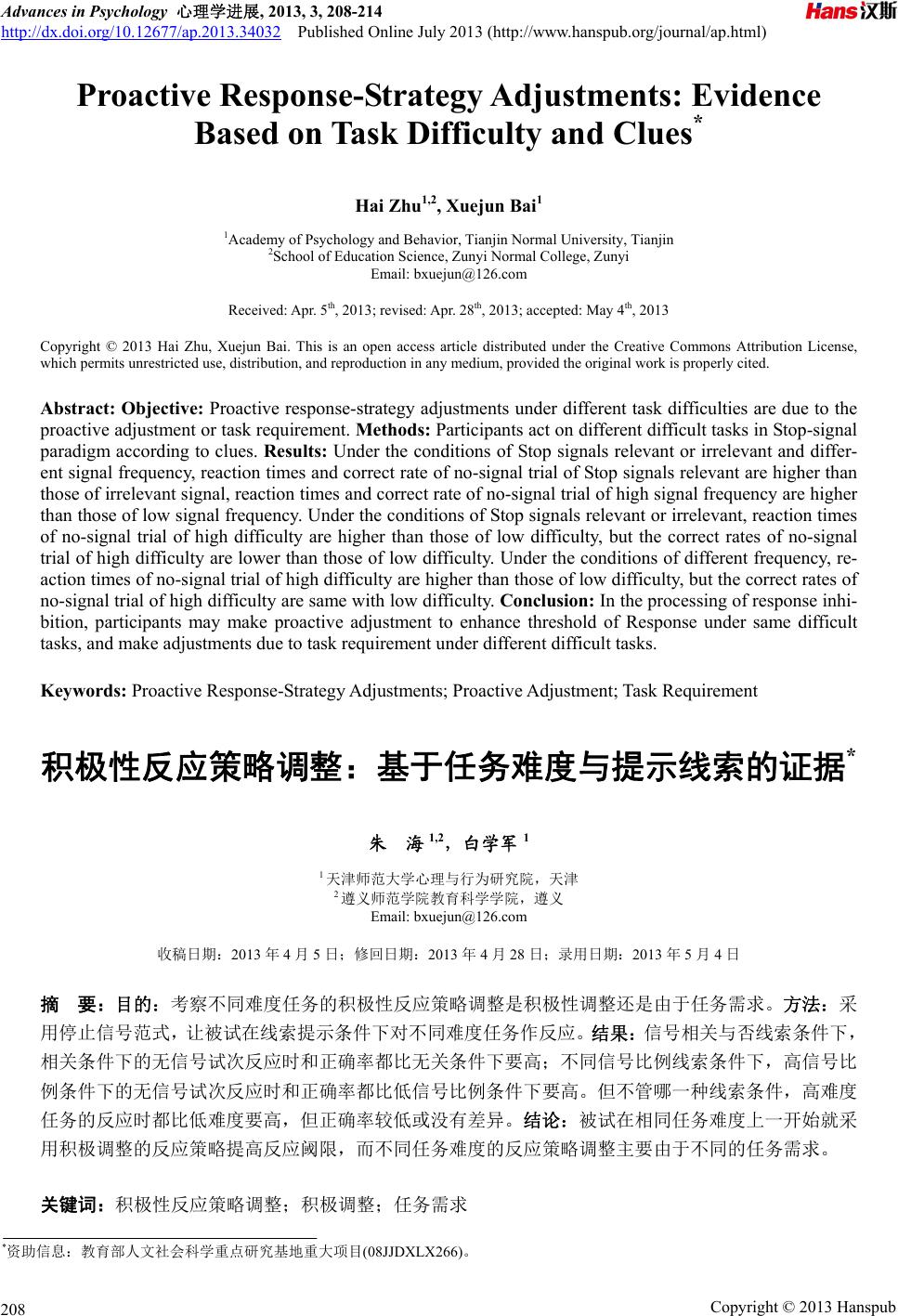

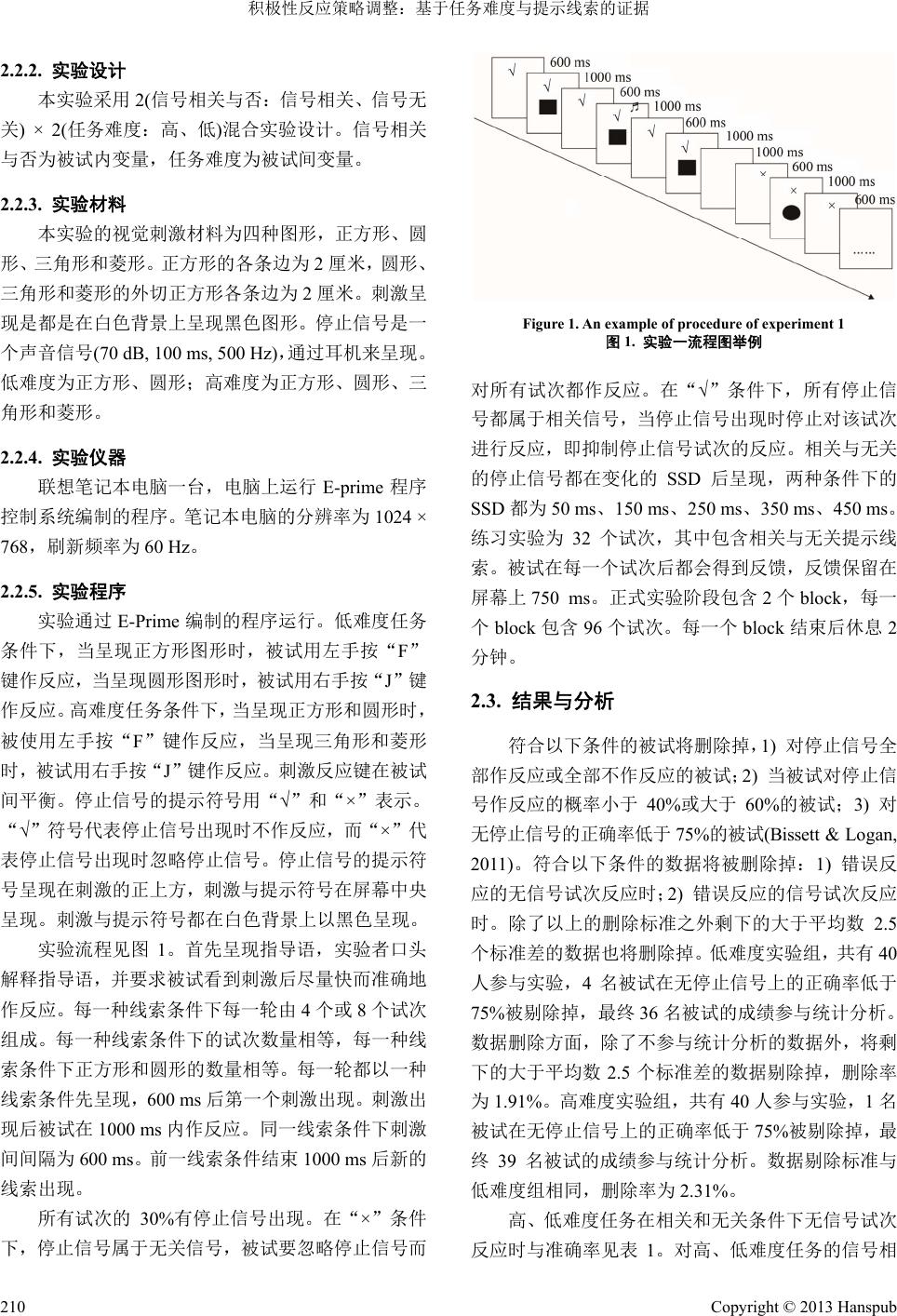

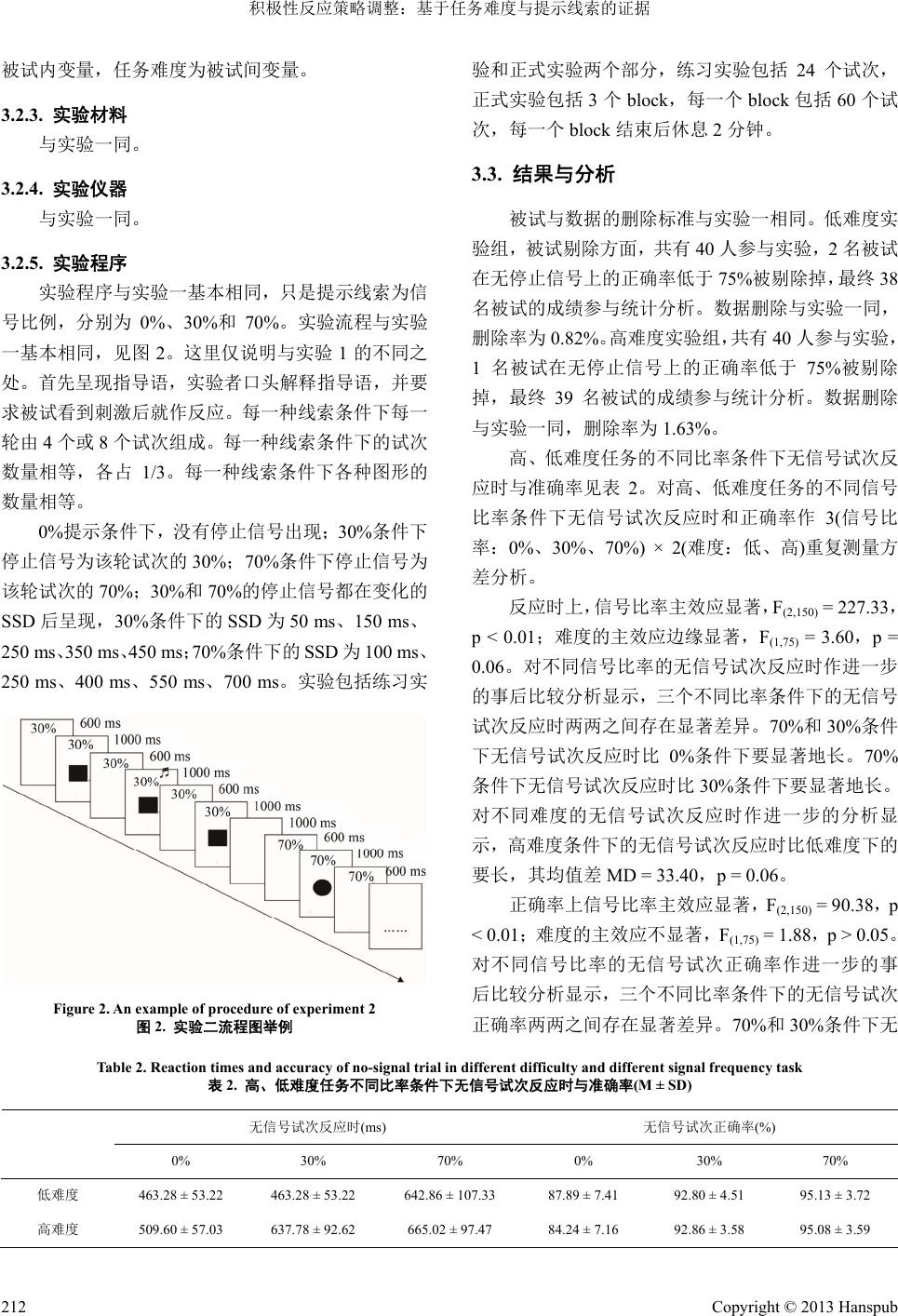

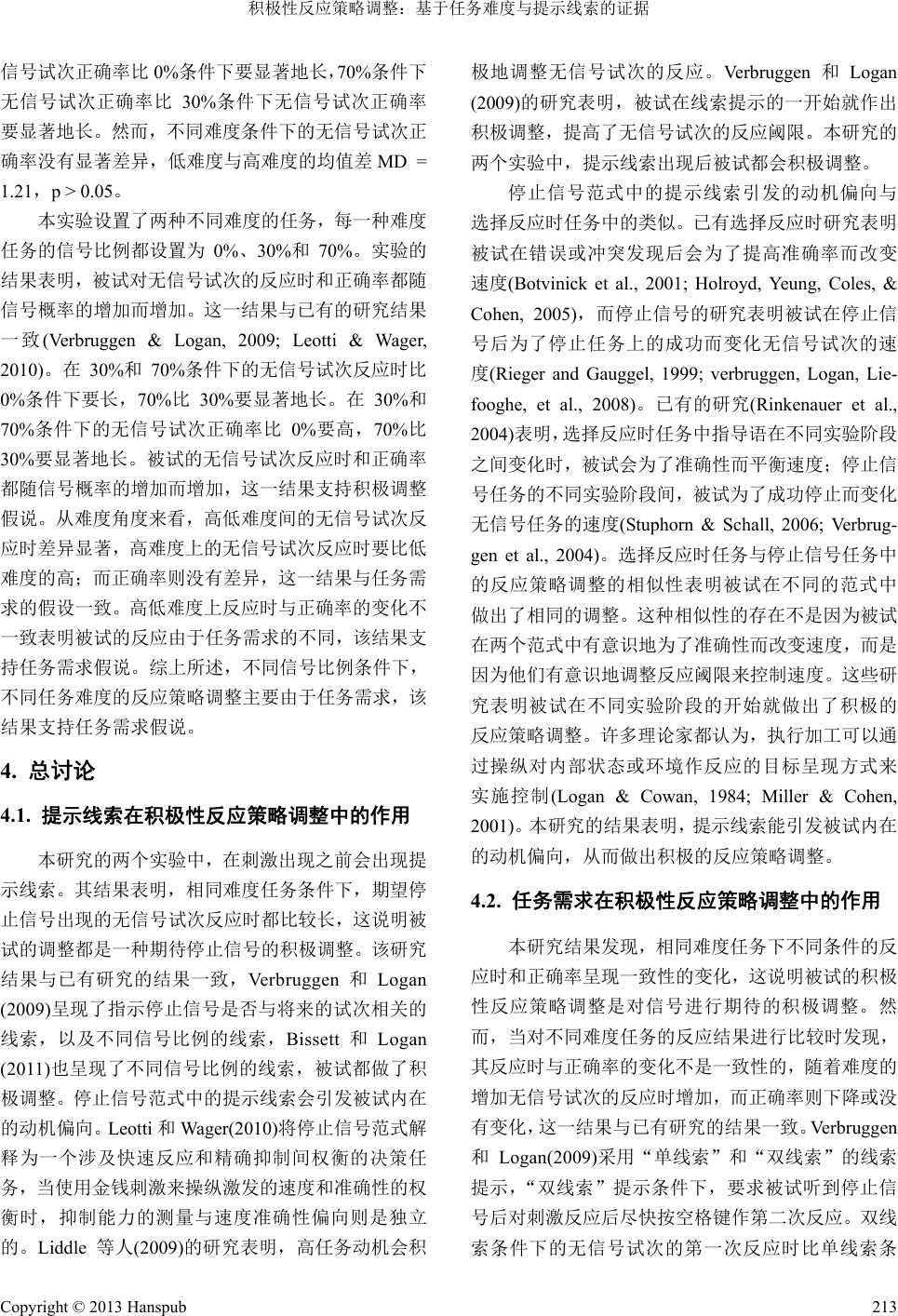

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 208-214 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.34032 Published Online July 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Proactive Response-Strategy Adjustments: Evidence Based on Task Difficulty and Clues* Hai Zhu1,2, Xuejun Bai1 1Academy of Psychology and Behavior, Tianjin Normal University, Tianjin 2School of Education Science, Zunyi Normal College, Zunyi Email: bxuejun@126.com Received: Apr. 5th, 2013; revised: Apr. 28th, 2013; accepted: May 4th, 2013 Copyright © 2013 Hai Zhu, Xuejun Bai. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Objective: Proactive response-strategy adjustments under different task difficulties are due to the proactive adjustment or task requirement. Methods: Participants act on different difficult tasks in Stop-signal paradigm according to clues. Results: Under the conditions of Stop signals relevant or irrelevant and differ- ent signal frequency, reaction times and correct rate of no-signal trial of Stop signals relevant are higher than those of irrelevant signal, reaction times and correct rate of no-signal trial of high signal frequency are higher than those of low signal frequency. Under the conditions of Stop signals relevant or irrelevant, reaction times of no-signal trial of high difficulty are higher than those of low difficulty, but the correct rates of no-signal trial of high difficulty are lower than those of low difficulty. Under the conditions of different frequency, re- action times of no-signal trial of high difficulty are higher than those of low difficulty, but the correct rates of no-signal trial of high difficulty are same with low difficulty. Conclusion: In the processing of response inhi- bition, participants may make proactive adjustment to enhance threshold of Response under same difficult tasks, and make adjustments due to task requirement under different difficult tasks. Keywords: Proactive Response-Strategy Adjustments; Proactive Adjustment; Task Requirement 积极性反应策略调整:基于任务难度与提示线索的证据* 朱 海1,2,白学军 1 1天津师范大学心理与行为研究院,天津 2遵义师范学院教育科学学院,遵义 Email: bxuejun@126.com 收稿日期:2013 年4月5日;修回日期:2013 年4月28 日;录用日期:2013 年5月4日 摘 要:目的:考察不同难度任务的积极性反应策略调整是积极性调整还是由于任务需求。方法:采 用停止信号范式,让被试在线索提示条件下对不同难度任务作反应。结果:信号相关与否线索条件下, 相关条件下的无信号试次反应时和正确率都比无关条件下要高;不同信号比例线索条件下,高信号比 例条件下的无信号试次反应时和正确率都比低信号比例条件下要高。但不管哪一种线索条件,高难度 任务的反应时都比低难度要高,但正确率较低或没有差异。结论:被试在相同任务难度上一开始就采 用积极调整的反应策略提高反应阈限,而不同任务难度的反应策略调整主要由于不同的任务需求。 关键词:积极性反应策略调整;积极调整;任务需求 *资助信息:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJDXLX266)。 Copyright © 2013 Hanspub 208  积极性反应策略调整:基于任务难度与提示线索的证据 Copyright © 2013 Hanspub 209 1. 引言 日常生活中,人们往往会根据变化的环境实时地 调整自己的行为。例如驾驶员根据前方的路况实时地 刹车或加速,人们会抑制自己的动作不去接从高空掉 下的物品。是否对即将发生的动作成功抑制依赖于反 应抑制能力,它属于执行功能的重要成分(沈德立,白 学军,2006)。反应抑制(response inhibition)是指抑制 不符合当前需要的或不恰当行为反应的能力,对人们 基于环境变化做出灵活的和目标指向的行为至关重 要(Logan & Cowan, 1984)。 Verbruggen 和Logan (2009)采用提示线索的方式, 让被试完成停止信号任务来研究反应抑制过程中的 反应策略调整。他分别采用信号相关与否的线索和不 同信号比例的线索进行研究。结果显示,信号相关线 索条件下和高信号比例线索条件下的无信号试次反 应时和正确率,分别比信号无关条件下和低信号比例 条件下要高。这种被试预先知觉到整体情境之后做出 的具有一定反应倾向的调整称为积极性反应策略调 整。 对于积极性反应策略调整有两种理论解释:积极 调整假说和任务需求假说。积极调整假说(proactive- adjustment hypothesis)认为,被试会通过调整无信号试 次反应阈限来平衡反应与停止。任务需求假说(task requirements hypothesis)认为,增加了的工作记忆负荷 和将注意分配到多个任务的需求影响了反应策略。这 两个假说对有无信号实验阶段的无信号试次反应时 和正确率有不同的预测(Verbruggen & Logan, 2009)。 反应时上,积极调整假说和任务需求假说都预测有停 止信号实验阶段的无信号试次反应时比无信号实验 阶段要长;正确率上,积极调整假说预测有停止信号 实验阶段的无信号试次正确率比无信号实验阶段要 高,任务需求假说预测有停止信号实验阶段的无信号 试次正确率与无信号实验阶段没有差异或更低。 已有的研究(Verbruggen & Logan, 2009; Bissett & Logan, 2011)表明,信号相关条件下的无信号试次反应 时比无关条件下要高,正确率也要高;信号比例高的 实验阶段的无信号试次反应时比信号比例低的要高, 正确率也要高。这些结果支持积极调整假说,而与任 务需求假说的预测不符。为了研究积极性反应策略调 整是否受到任务需求的影响,Verbruggen 和Logan (2009) 采用了增加反应难度的方法来进行研究,即当 一个相关的信号出现时,被试不必停止反应,执行第 一次反应后接着作第二次反应。研究结果显示,第一 次反应后的无信号试次反应时比无关条件下要高,但 正确率上没有差异,该结果支持任务需求假说。 通过对已有研究分析,得出如下结论:1) 当操纵 提示线索时,结果支持积极调整假说;2) 当操纵任务 反应方式时,结果支持任务需求假说。以上研究通过 变化提示线索和任务反应方式来研究积极性反应策 略调整,但任务本身的特征如任务难度是否也会影响 被试的反应策略调整。任务难度不同其需要的认知资 源不同(孙瑶,周仁来,2009),高难度任务上需要的 认知资源比低难度上的要大。因此,本研究试图考察 不同难度任务的积极性反应策略调整是积极性调整 还是由于增加的任务需求。 本研究在Verbruggen 和Logan 研究的基础上,通 过不同任务难度和提示线索来考察积极性反应策略 调整是积极调整还是由于增加了的任务需求。本研究 包括两个实验,实验 1采用信号相关与无关的提示线 索来探究不同难度任务的积极性反应策略调整;实验 2采用不同信号比例的提示线索来探究不同难度任务 的积极性反应策略调整。 2. 实验一 2.1. 目的 本实验目的:相关与无关停止信号下完成高、低 难度任务的调整是由于积极调整还是任务需求。研究 假设:高难度任务相关条件下无停止信号试次的反应 时比低难度任务要显著地高,但正确率上则没有差异 或更低。 2.2. 方法 2.2.1. 被试 大学本科生 75 名参加了本实验,其中36 人参加 低难度实验任务(平均年龄 21.7 岁,14 名男生,22 名 女生),39 人参加高难度实验任务(平均年龄21.4 岁, 15 名男生,24名女生)。所有被试都是右利手,视力 或矫正视力正常,听觉正常,所有被试均不知道实验 目的。  积极性反应策略调整:基于任务难度与提示线索的证据 2.2.2. 实验设计 本实验采用 2(信号相关与否:信号相关、信号无 关) × 2(任务难度:高、低)混合实验设计。信号相关 与否为被试内变量,任务难度为被试间变量。 2.2.3. 实验材料 本实验的视觉刺激材料为四种图形,正方形、圆 形、三角形和菱形。正方形的各条边为 2厘米,圆形、 三角形和菱形的外切正方形各条边为 2厘米。刺激呈 现是都是在白色背景上呈现黑色图形。停止信号是一 个声音信号(70 dB, 100 ms, 500 Hz),通过耳机来呈现。 低难度为正方形、圆形;高难度为正方形、圆形、三 角形和菱形。 2.2.4. 实验仪器 联想笔记本电脑一台,电脑上运行 E-prime 程序 控制系统编制的程序。笔记本电脑的分辨率为 1024 × 768,刷新频率为 60 Hz。 2.2.5. 实验程序 实验通过 E-Prime 编制的程序运行。低难度任务 条件下,当呈现正方形图形时,被试用左手按“F” 键作反应,当呈现圆形图形时,被试用右手按“J”键 作反应。高难度任务条件下,当呈现正方形和圆形时, 被使用左手按“F”键作反应,当呈现三角形和菱形 时,被试用右手按“J”键作反应。刺激反应键在被试 间平衡。停止信号的提示符号用“√”和“×”表示。 “√”符号代表停止信号出现时不作反应,而“×”代 表停止信号出现时忽略停止信号。停止信号的提示符 号呈现在刺激的正上方,刺激与提示符号在屏幕中央 呈现。刺激与提示符号都在白色背景上以黑色呈现。 实验流程见图 1。首先呈现指导语,实验者口头 解释指导语,并要求被试看到刺激后尽量快而准确地 作反应。每一种线索条件下每一轮由 4个或8个试次 组成。每一种线索条件下的试次数量相等,每一种线 索条件下正方形和圆形的数量相等。每一轮都以一种 线索条件先呈现,600 ms 后第一个刺激出现。刺激出 现后被试在 1000 ms 内作反应。同一线索条件下刺激 间间隔为600 ms。前一线索条件结束1000 ms 后新的 线索出现。 所有试次的 30%有停止信号出现。在“×”条件 下,停止信号属于无关信号,被试要忽略停止信号而 Figure 1. An example of procedure of e xperiment 1 图1. 实验一流程图举例 对所有试次都作反应。在“√”条件下,所有停止信 号都属于相关信号,当停止信号出现时停止对该试次 进行反应,即抑制停止信号试次的反应。相关与无关 的停止信号都在变化的SSD 后呈现,两种条件下的 SSD 都为 50 ms、150 ms、250 ms、350 ms、450 ms。 练习实验为 32 个试次,其中包含相关与无关提示线 索。被试在每一个试次后都会得到反馈,反馈保留在 屏幕上 750 ms。正式实验阶段包含2个block,每一 个block包含 96 个试次。每一个block 结束后休息 2 分钟。 2.3. 结果与分析 符合以下条件的被试将删除掉,1) 对停止信号全 部作反应或全部不作反应的被试;2) 当被试对停止信 号作反应的概率小于 40%或大于 60%的被试;3) 对 无停止信号的正确率低于 75%的被试(Bissett & Logan, 2011)。符合以下条件的数据将被删除掉:1) 错误反 应的无信号试次反应时;2) 错误反应的信号试次反应 时。除了以上的删除标准之外剩下的大于平均数 2.5 个标准差的数据也将删除掉。低难度实验组,共有 40 人参与实验,4名被试在无停止信号上的正确率低于 75%被剔除掉,最终 36名被试的成绩参与统计分析。 数据删除方面,除了不参与统计分析的数据外,将剩 下的大于平均数 2.5 个标准差的数据剔除掉,删除率 为1.91%。高难度实验组,共有 40 人参与实验,1名 被试在无停止信号上的正确率低于75 %被剔除掉,最 终39 名被试的成绩参与统计分析。数据剔除标准与 低难度组相同,删除率为 2.31%。 高、低难度任务在相关和无关条件下无信号试次 反应时与准确率见表 1。对高、低难度任务的信号相 Copyright © 2013 Hanspub 210  积极性反应策略调整:基于任务难度与提示线索的证据 Copyright © 2013 Hanspub 211 Table 1. Reaction times and accuracy of no-signal trial in different difficulty ta sk 表1. 高、低难度任务条件下无信号试次反应时与准确率(M ± SD) 无信号试次反应时(ms) 无信号试次正确率(%) 相关 无关 相关 无关 低难度任务 541.04 ± 83.97 505.61 ± 63.42 94.64 ± 4.63 90.24 ± 5.37 高难度任务 577.60 ± 60.82 535.02 ± 46.07 95.26 ± 2.90 78.18 ± 3.30 关与无关条件下无信号试次反应时和正确率分别作 2(信号相关与否:相关、无关) × 2(任务难度:高、低) 重复测量方差分析。 反应时上,相关与否的主效应显著,F(1,73) = 74.51,p < 0.01;难度的主效应显著,F(1,73) = 5.38,p < 0.05。进一步的分析显示,相关与否条件下,信号 相关的无信号试次反应时(M = 559.32, SE = 8.42)比信 号无关的无信号试次反应时(M = 520.31, SE = 6.37)要 显著地长,均值差MD = 39.01,p < 0.01。难度条件 下,高难度条件下的无信号试次反应时(M = 556.31, SE = 9.86)比低难度条件下的无信号试次反应时(M = 523.33, SE = 10.26)要显著地长,均值差 MD = 32.99, p < 0.05。 正确率上,相关与否的主效应显著,F(1,73) = 629.22,p < 0.01;难度的主效应显著,F(1,73) = 44.86, p < 0.01。进一步的分析显示,相关与否条件下,与信 号相关的无信号试次正确率(M = 94.95, SE = 0.44)比 与信号无关的无信号试次正确率(M = 84.21, SE = 0.51)要显著地高,均值差MD = 10.74,p < 0.01。难 度条件下,低难度条件下的无信号试次正确率(M = 92.44, SE = 0.62)比高难度条件下的无信号试次正确 率(M = 86.72, SE = 0.59)要显著地高,均值差 MD = 5.72,p < 0.01。 本实验让被试参与信号相关与无关的难度不同 的停止信号任务。实验的结果表明,其信号相关的无 信号试次反应时和正确率都比无关的要高。该结果与 Verbruggen 和Logan(2009)的研究结果一致,这一结果 支持积极调整假说。但从难度的维度看,高难度条件 下无信号试次反应时比低难度的要高,但高难度条件 下的正确率比低难度的要低。这一结果与积极调整假 说不符,与本实验的假设一致,支持任务需求假说。 这说明任务难度不同其任务需求不一样,即不同难度 任务的反应策略的调整主要由于任务需求不同。综上 所述,信号相关与无关线索提示条件下,不同任务难 度的反应策略调整主要由于任务需求,该结果支持任 务需求假说。 在实验一中的提示线索仅仅为与信号相关与无 关的条件,停止信号出现的概率在两种条件下都是一 样的。停止信号的不同概率条件下,被试的反应策略 调整是怎么样的呢?根据已研究(Verbruggen & Logan, 2009)的信号比例标准,将停止信号的比例分为0%、 30%和70%。采用不同信号比例相当于将实验一中的 相关条件又进行了分类。因此,实验二是进一步探讨 信号相关条件下对不同信号比例不同难度任务的反 应策略调整。 3. 实验二 3.1. 目的 本实验的目的是:不同信号比例线索下完成高、 低难度任务的调整是由于积极调整还是由于增加了 的任务需求。研究假设为:高难度任务的不同信号比 例条件下无停止信号试次的反应时比低难度任务的 显著地高,但正确率上则没有差异或更低。 3.2. 方法 3.2.1. 被试 大学本科生 77 名参加了本实验,其中38 人参加 低难度实验任务(平均年龄 20.9 岁,18 名男生,20 名 女生),39 人参加高难度实验任务(平均年龄21.2 岁, 17 名男生,22名女生)。所有被试都是右利手,视力 或矫正视力正常,听觉正常,所有被试均不知道实验 目的。 3.2.2. 实验设计 本实验采用 3(不同信号比例:0%、30%、70%) × 2(任务难度:高、低)混合实验设计。不同信号比例为  积极性反应策略调整:基于任务难度与提示线索的证据 被试内变量,任务难度为被试间变量。 3.2.3. 实验材料 与实验一同。 3.2.4. 实验仪器 与实验一同。 3.2.5. 实验程序 实验程序与实验一基本相同,只是提示线索为信 号比例,分别为 0%、30%和70%。实验流程与实验 一基本相同,见图2。这里仅说明与实验 1的不同之 处。首先呈现指导语,实验者口头解释指导语,并要 求被试看到刺激后就作反应。每一种线索条件下每一 轮由 4个或 8个试次组成。每一种线索条件下的试次 数量相等,各占 1/3。每一种线索条件下各种图形的 数量相等。 0%提示条件下,没有停止信号出现;30%条件下 停止信号为该轮试次的30%;70%条件下停止信号为 该轮试次的 70%;30%和70%的停止信号都在变化的 SSD 后呈现,30%条件下的 SSD 为50 ms、150 ms、 250 ms、350 ms、450 ms;70%条件下的 SSD 为100 ms、 250 ms、400 ms、550 ms、700 ms。实验包括练习实 Figure 2. An example of procedure of e xperiment 2 图2. 实验二流程图举例 验和正式实验两个部分,练习实验包括 24 个试次, 正式实验包括3个block,每一个 block包括 60 个试 次,每一个 block结束后休息 2分钟。 3.3. 结果与分析 被试与数据的删除标准与实验一相同。低难度实 验组,被试剔除方面,共有40 人参与实验,2名被试 在无停止信号上的正确率低于75%被剔除掉,最终 38 名被试的成绩参与统计分析。数据删除与实验一同, 删除率为0.82%。高难度实验组,共有40人参与实验, 1名被试在无停止信号上的正确率低于 75%被剔除 掉,最终 39 名被试的成绩参与统计分析。数据删除 与实验一同,删除率为1.63%。 高、低难度任务的不同比率条件下无信号试次反 应时与准确率见表 2。对高、低难度任务的不同信号 比率条件下无信号试次反应时和正确率作 3(信号比 率:0%、30%、70%) × 2(难度:低、高)重复测量方 差分析。 反应时上,信号比率主效应显著,F(2,150) = 227.33, p < 0.01;难度的主效应边缘显著,F(1,75) = 3.60,p = 0.06。对不同信号比率的无信号试次反应时作进一步 的事后比较分析显示,三个不同比率条件下的无信号 试次反应时两两之间存在显著差异。70%和30%条件 下无信号试次反应时比 0%条件下要显著地长。70% 条件下无信号试次反应时比30%条件下要显著地长。 对不同难度的无信号试次反应时作进一步的分析显 示,高难度条件下的无信号试次反应时比低难度下的 要长,其均值差MD = 33.40,p = 0.06。 正确率上信号比率主效应显著,F(2,150) = 90.38,p < 0.01;难度的主效应不显著,F(1,75) = 1.88,p > 0.05。 对不同信号比率的无信号试次正确率作进一步的事 后比较分析显示,三个不同比率条件下的无信号试次 正确率两两之间存在显著差异。70%和30%条件下无 Table 2. Reaction times and accuracy of no-signal trial in different difficulty and different signal frequency task 表2. 高、低难度任务不同比率条件下无信号试次反应时与准确率(M ± SD) 无信号试次反应时(ms) 无信号试次正确率(%) 0% 30% 70% 0% 30% 70% 低难度 463.28 ± 53.22 463.28 ± 53.22 642.86 ± 107.33 87.89 ± 7.41 92.80 ± 4.51 95.13 ± 3.72 高难度 509.60 ± 57.03 637.78 ± 92.62 665.02 ± 97.47 84.24 ± 7.16 92.86 ± 3.58 95.08 ± 3.59 Copyright © 2013 Hanspub 212  积极性反应策略调整:基于任务难度与提示线索的证据 信号试次正确率比 0%条件下要显著地长,70%条件下 无信号试次正确率比30% 条件下无信号试次正确率 要显著地长。然而,不同难度条件下的无信号试次正 确率没有显著差异,低难度与高难度的均值差MD = 1.21,p > 0.05。 本实验设置了两种不同难度的任务,每一种难度 任务的信号比例都设置为 0%、30%和70%。实验的 结果表明,被试对无信号试次的反应时和正确率都随 信号概率的增加而增加。这一结果与已有的研究结果 一致(Verbruggen & Logan, 2009; Leotti & Wager, 2010)。在 30%和70%条件下的无信号试次反应时比 0%条件下要长,70%比30%要显著地长。在 30%和 70%条件下的无信号试次正确率比0%要高,70% 比 30%要显著地长。被试的无信号试次反应时和正确率 都随信号概率的增加而增加,这一结果支持积极调整 假说。从难度角度来看,高低难度间的无信号试次反 应时差异显著,高难度上的无信号试次反应时要比低 难度的高;而正确率则没有差异,这一结果与任务需 求的假设一致。高低难度上反应时与正确率的变化不 一致表明被试的反应由于任务需求的不同,该结果支 持任务需求假说。综上所述,不同信号比例条件下, 不同任务难度的反应策略调整主要由于任务需求,该 结果支持任务需求假说。 4. 总讨论 4.1. 提示线索在积极性反应策略调整中的作用 本研究的两个实验中,在刺激出现之前会出现提 示线索。其结果表明,相同难度任务条件下,期望停 止信号出现的无信号试次反应时都比较长,这说明被 试的调整都是一种期待停止信号的积极调整。该研究 结果与已有研究的结果一致,Verbruggen 和Logan (2009)呈现了指示停止信号是否与将来的试次相 关的 线索,以及不同信号比例的线索,Bissett 和Logan (2011)也呈现了不同信号比例的线索,被试都做了积 极调整。停止信号范式中的提示线索会引发被试内在 的动机偏向。Leotti 和Wager(2010)将停止信号范式解 释为一个涉及快速反应和精确抑制间权衡的决策任 务,当使用金钱刺激来操纵激发的速度和准确性的权 衡时,抑制能力的测量与速度准确性偏向则是独立 的。Liddle 等人(2009)的研究表明,高任务动机会积 极地调整无信号试次的反应。Verbruggen 和Logan (2009) 的研究表明,被试在线索提示的一开始就作出 积极调整,提高了无信号试次的反应阈限。本研究的 两个实验中,提示线索出现后被试都会积极调整。 停止信号范式中的提示线索引发的动机偏向与 选择反应时任务中的类似。已有选择反应时研究表明 被试在错误或冲突发现后会为了提高准确率而改变 速度(Botvinick et al., 2001; Holroyd, Yeung, Coles, & Cohen, 2005),而停止信号的研究表明被试在停止信 号后为了停止任务上的成功而变化无信号试次的速 度(Rieger and Gauggel, 1999; verbruggen, Logan, Lie- fooghe, et al., 2008)。已有的研究(Rinkenauer et al., 2004)表明,选择反应时任务中指导语在不同实验阶段 之间变化时,被试会为了准确性而平衡速度;停止信 号任务的不同实验阶段间,被试为了成功停止而变化 无信号任务的速度(Stuphorn & Schall, 2006; Verbrug- gen et al., 2004)。选择反应时任务与停止信号任务中 的反应策略调整的相似性表明被试在不同的范式中 做出了相同的调整。这种相似性的存在不是因为被试 在两个范式中有意识地为了准确性而改变速度,而是 因为他们有意识地调整反应阈限来控制速度。这些研 究表明被试在不同实验阶段的开始就做出了积极的 反应策略调整。许多理论家都认为,执行加工可以通 过操纵对内部状态或环境作反应的目标呈现方式来 实施控制(Logan & Cowan, 1984; Miller & Cohen, 2001)。本研究的结果表明,提示线索能引发被试内在 的动机偏向,从而做出积极的反应策略调整。 4.2. 任务需求在积极性反应策略调整中的作用 本研究结果发现,相同难度任务下不同条件的反 应时和正确率呈现一致性的变化,这说明被试的积极 性反应策略调整是对信号进行期待的积极调整。然 而,当对不同难度任务的反应结果进行比较时发现, 其反应时与正确率的变化不是一致性的,随着难度的 增加无信号试次的反应时增加,而正确率则下降或没 有变化,这一结果与已有研究的结果一致。Verbruggen 和Logan(2009)采用“单线索”和“双线索”的线索 提示,“双线索”提示条件下,要求被试听到停止信 号后对刺激反应后尽快按空格键作第二次反应。双线 索条件下的无信号试次的第一次反应时比单线索条 Copyright © 2013 Hanspub 213  积极性反应策略调整:基于任务难度与提示线索的证据 件下要显著地长,但准确性上没有差异。 任务需求假说认为,增加的反应时是因为增加了 的认知需要,如停止信号中要关注视觉和听觉信息, 每个任务上都要关注反应和停止等。增加了认知需要 就会增加工作记忆负荷将注意分配到不同的任务中。 关注不同的任务目标被认为需要认知控制(Miller & Cohen, 2001; Miyake et al., 2000),因此,增加的认知 需要会增加反应时。被试在停止信号实验阶段中对刺 激作反应时不得不监控停止信号,对声音信号的监控 会使视觉刺激的反应变慢(Vandierendonck De Vooght & Van der Goten, 1998)。本研究中,不同的任务难度 对被试的认知需要不同,认知需要的增加而导致反应 时与正确率的变化不一致。然而,被试针对不同的任 务难度是怎样进行调整的,这一问题在本研究中未涉 及。总之,提示线索会使被试一开始就做出积极调整, 而针对不同的难度其反应的阈限会有所差别。 5. 结论 在本研究条件下,可得出如下结论:线索提示条 件下,被试在相同任务难度上一开始就采用积极调整 的反应策略提高反应阈限,而不同任务难度的反应策 略调整主要由于不同的任务需求。 参考文献 (References) 沈德立, 白学军(2006). 素质教育中高效率学习的心理机制研究. 天津: 天津社会科学院出版社, 313-320. 孙瑶, 周仁来(2009). 任务难度对前瞻记忆TAP 效应影响的研究. 心理科学, 32 期, 528-530. Bissett, P. G., & Logan G. D. (2011). Balancing cognitive demands: Control adjustments in the stop-signal paradigm. Journal of Experi- mental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 37, 392-404. Bissett, P. G., & Logan G. D. (2012). Post-stop-signal slowing: Strate- gies dominate reflexes and implicit learning. Journal of Experimen- tal Psychology: Human Perception and Perform ance, 38, 746-757. Botvinick, M. M., Braver, T. S., Barch, D. M., Carter, C. S., & Cohen, J. D. (2001). Conflict monitoring and cognitive control. Psycholo- gical Review, 108, 624-652. Holroyd, C. B., Yeung, N., Coles, M. G. H., & Cohen, J. D. (2005). A mechanism for error detection in speeded response time tasks. Jour- nal of Experimental Psychology: General, 134, 163-191. Leotti, L. A., & Wager, T. D. (2010). Motivational influences on re- sponse inhibition measures. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 36, 430-447. Liddle, E. B., Scerif, G., Hollis, C. P., Batty, M. J., Groom, M. J., Liotti, M., & Liddle, P. F. (2009). Looking before you leap: A theory of motivated control of action. Cognition, 112, 141-158. Logan, G. D., & Cowan, W. B. (1984). On the ability to inhibit thought and action: A theory of an act of control. Psychological Review, 91, 295-327. Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefron- tal cortex function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167-202. Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49-100. Rieger, M., & Gauggel, S. (1999). Inhibitory aftereffects in the stop signal paradigm. British Journal of Psychology, 90, 509-518. Rinkenauer, G., Osman, A., Ulrich, R., Muller-Gethmann, H., & Mattes, S. (2004). The locus of speed-accuracy trade-off in reaction time: In- ferences from the lateralized readiness potential. Journal of Experi- mental Psychology: General, 133, 261-282. Schachar, R. J., Chen, S., Logan, G. D., Ornstein, T. J., Crosbie, J., Ickowicz, A., & Pakulak, A. (2004). Evidence for an error monitor- ing deficit in attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Ab- normal Child Psychology, 32, 285-293. Stuphorn, V., & Schall, J. D. (2006). Executive control of counterman- ding saccades by the supplementary eye field. Nature Neuroscience, 9, 925-931. Vandierendonck, A., De Vooght, G., & Van der Goten, K. (1998). In- terfering with the central executive by means of a random interval repetition task. Quarterly Journal of Experimental Psychology Sec- tion Human Experimental Psychology, 51, 197-218. Verbruggen, F., & Logan, G. D. (2009). Proactive adjustments of re- sponse strategies in the stop-signal paradigm. Journal of Experi- mental Psychology: Human Perception and Performance, 35, 835- 854. Verbruggen, F., Liefooghe, B., & Vandierendonck, A. (2004). The interaction between stop signal inhibition and distractor interference in the flanker and Stroop task. Acta Psychologica, 116, 21-37. Verbruggen, F., Liefooghe, B., Notebaert, W., & Vandierendonck, A. (2005). Effects of stimulus-stimulus compatibility and sitimulus-re- sponse compatibility on response inhibition. Acta Psychologica, 120, 307-326. Verbruggen, F., Logan, G. D., & Stevens, M. A. (2008). STOP-IT: Windows executable software for the stop-signal paradigm. Behav- ior Research Methods, 40, 479-483. Verbruggen, F., Logan, G. D., Liefooghe, B., & Vandierendonck, A. (2008). Short-term aftereffects of response inhibition: Repetition priming or between-trial control adjustment? Journal of Experimen- tal Psychology: Human Perception and Perform ance, 34, 413-426. Copyright © 2013 Hanspub 214 |