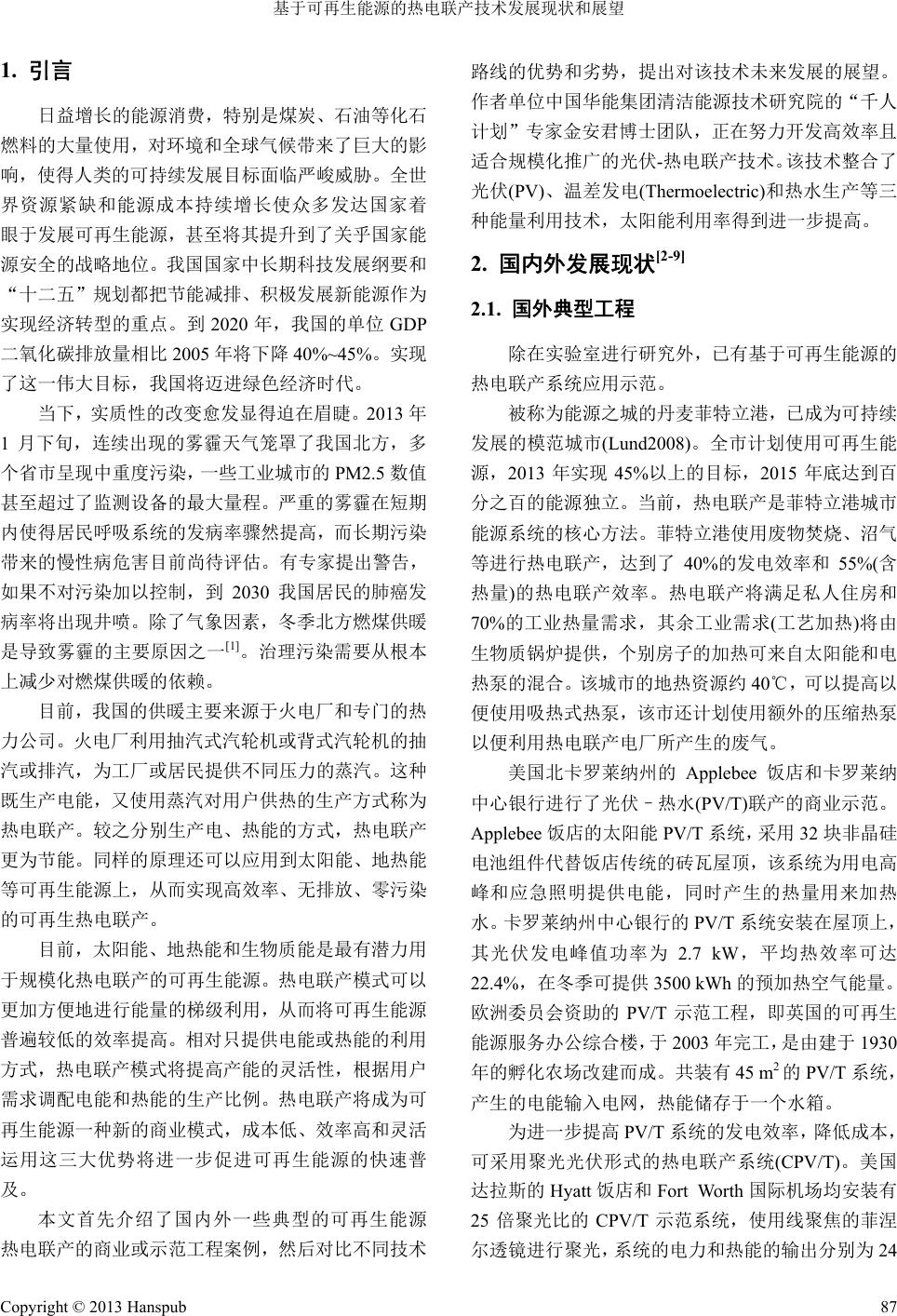

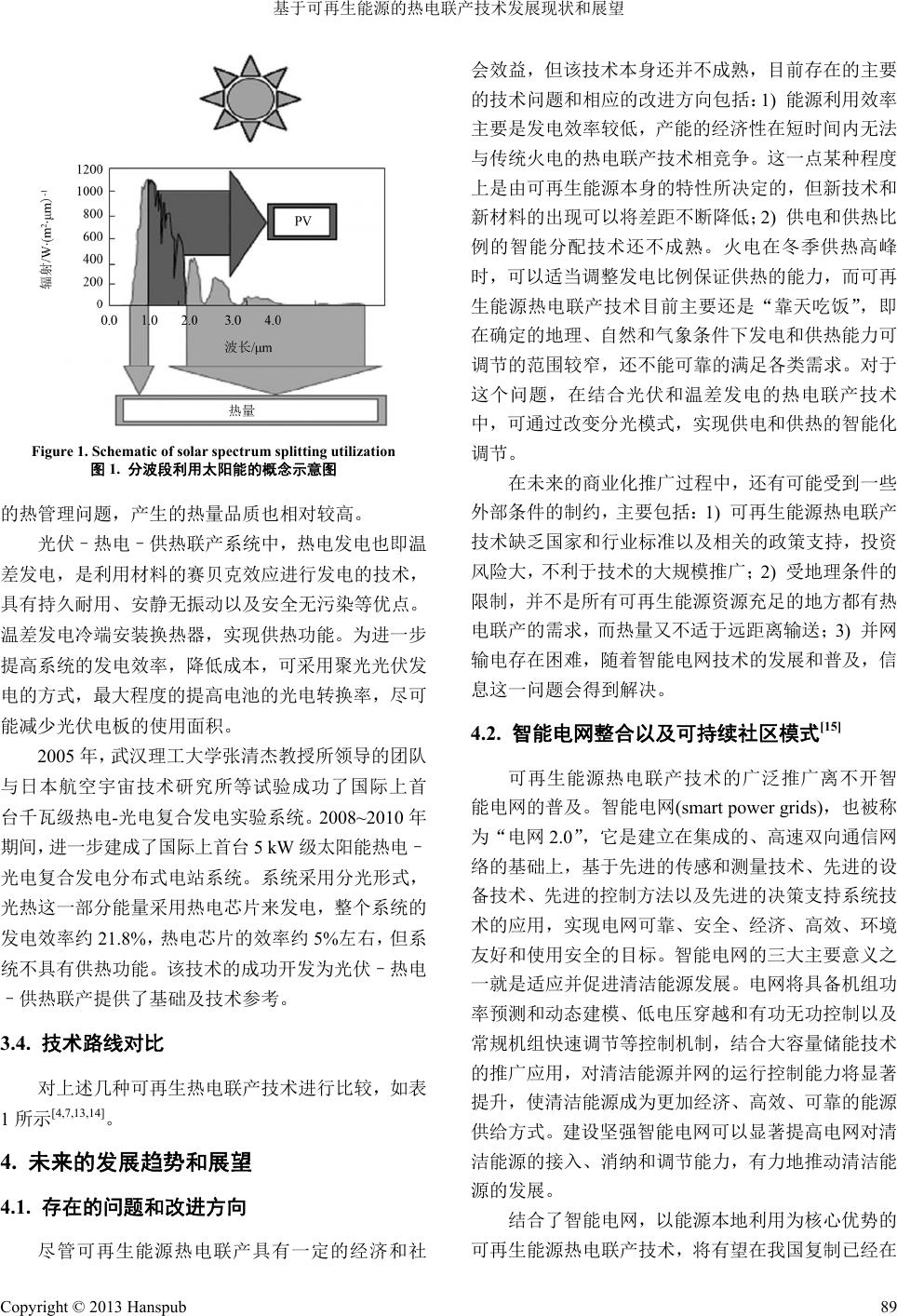

Sustainable Development 可持续发展, 2013, 3, 86-90 http://dx.doi.org/10.12677/sd.2013.33015 Published Online July 2013 (http://www.hanspub.org/journal/sd.html) Development and Prospect of Combined Heat and Power Generation on Renewable Energy* Qiming Li1,2, Dawei Liu1, We nbo Peng1, Shisen Xu1,3,4, Anjun Jin1,3# 1Huaneng Clean Energy Research Institute, Beijing 2Beijing Engineering Research Center for Efficient and Clean Use of Low-Quality Fuel, Beijing 3China Huaneng Group, Beijing 4State Key Laboratory of Coal-Based Clean Energy, Beijing Email: #ajjin@hnceri.com Receiv ed: Apr. 27th, 2013; revised: May 16th, 2013; accepted: May 28th, 2013 Copyright © 2013 Qiming Li et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: The technology of combined heat and power generation on renewable energy (CHP-RE) is of posi- tive significance for energy saving, environment improving and green economy. Solar energy, geothermal energy and biomass energy are the most potential renewable energies for large scale CHP. This paper intro- duced the CHP-RE development at home and abroad, and compared several main CHP-RE technologies. The CHP on geothermal energy is mature, while the CHP on solar energy, which can b e used widely, is still in the stage of project demonstration and technology development. The photovoltaic-thermoelectric CHP, based on the comprehensive utilization o f solar spectrum, will be the next hot topic in fu ture. The CHP-RE canno t be promoted without smart grid. The sustaina ble community will lay the foundation for large scale utilization of CHP-RE, in which the needs of local energy are satisfied first and excess electricity can be sold to smart grid. Keywords: Renewable Energy; CHP; Photovoltaic-Thermoelectric Generation; Smart Grid; Sustainable Community 基于可再生能源的热电联产技术发展现状和展望* 李启明 1,2,刘大为 1,彭文博 1,许世森 1,3,4,金安君 1,3# 1中国华能集团清洁能源技术研究院,北京 2北京市低质燃料高效清洁利用工程技术研究中心,北京 3中国华能集团,北京 4煤基清洁能源国家重点实验室,北京 Email: #ajjin@hnceri.com 收稿日期:2013 年4月27 日;修回日期:2013 年5月16 日;录用日期:2013 年5月28 日 摘 要:可再生能源热电联产技术对于节能减排、改善环境以及实现绿色经济具有积极的意义。太阳 能、地热能和生物质能是最具规模化潜力的热电联产可再生能源。本文介绍了国内外可再生能源热电 联产技术的发展现状,并对比了各技术的优劣。目前,地热热电联产技术较为成熟,而适应面更广的 太阳能热电联产尚处于工程示范和技术开发阶段。基于太阳光谱综合利用的光伏–温差发电热电联产 技术有望成为下一个研究热点。可再生能源热电联产技术的推广离不开智能电网,而以满足本地用能 需求为主,多余电力出售给智能电网的可持续社区将为该技术的大规模推广奠定有力的基础。 关键词:可再生能源;热电联产;光伏–温差发电;智能电网;可持续社区 *本文得到了中国华能集团“千人计划”专项项目的资助、感谢北京市工程技术研究中心 NO:BG0083 的支持。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 86  基于可再生能源的热电联产技术发展现状和展望 Copyright © 2013 Hanspub 87 1. 引言 日益增长的能源消费,特别是煤炭、石油等化石 燃料的大量使用,对环境和全球气候带来了巨大的影 响,使得人类的可持续发展目标面临严峻威胁。全世 界资源紧缺和能源成本持续增长使众多发达国家着 眼于发展可再生能源,甚至将其提升到了关乎国家能 源安全的战略地位。我国国家中长期科技发展纲要和 “十二五”规划都把节能减排、积极发展新能源作为 实现经济转型的重点。到 2020 年,我国的单位 GDP 二氧化碳排放量相比 2005 年将下降40%~45%。实现 了这一伟大目标,我国将迈进绿色经济时代。 当下,实质性的改变愈发显得迫在眉睫。2013 年 1月下旬,连续出现的雾霾天气笼罩了我国北方,多 个省市呈现中重度污染,一些工业城市的 PM2.5 数值 甚至超过了监测设备的最大量程。严重的雾霾在短期 内使得居民呼吸系统的发病率骤然提高,而长期污染 带来的慢性病危害目前尚待评估。有专家提出警告, 如果不对污染加以控制,到2030 我国居民的肺癌发 病率将出现井喷。除了气象因素,冬季北方燃煤供暖 是导致雾霾的主要原因之一[1]。治理污染需要从根本 上减少对燃煤供暖的依赖。 目前,我国的供暖主要来源于火电厂和专门的热 力公司。火电厂利用抽汽式汽轮机或背式汽轮机的抽 汽或排汽,为工厂或居民提供不同压力的蒸汽。这种 既生产电能,又使用蒸汽对用户供热的生产方式称为 热电联产。较之分别生产电、热能的方式,热电联产 更为节能。同样的原理还可以应用到太阳能、地热能 等可再生能源上,从而实现高效率、无排放、零污染 的可再生热电联产。 目前,太阳能、地热能和生物质能是最有潜力用 于规模化热电联产的可再生能源。热电联产模式可以 更加方便地进行能量的梯级利用,从而将可再生能源 普遍较低的效率提高。相对只提供电能或热能的利用 方式,热电联产模式将提高产能的灵活性,根据用户 需求调配电能和热能的生产比例。热电联产将成为可 再生能源一种新的商业模式,成本低、效率高和灵活 运用这三大优势将进一步促进可再生能源的快速普 及。 本文首先介绍了国内外一些典型的可再生能源 热电联产的商业或示范工程案例,然后对比不同技术 路线的优势和劣势,提出对该技术未来发展的展望。 作者单位中国华能集团清洁能源技术研究院的“千人 计划”专家金安君博士团队,正在努力开发高效率且 适合规模化推广的光伏-热电联产技术。该技术整合了 光伏(PV)、温差发电(Thermoelectric)和热水生产等三 种能量利用技术,太阳能利用率得到进一步提高。 2. 国内外发展现状[2-9] 2.1. 国外典型工程 除在实验室进行研究外,已有基于可再生能源的 热电联产系统应用示范。 被称为能源之城的丹麦菲特立港,已成为可持续 发展的模范城市(Lund2008)。全市计划使用可再生能 源,2013 年实现 45%以上的目标,2015 年底达到百 分之百的能源独立。当前,热电联产是菲特立港城市 能源系统的核心方法。菲特立港使用废物焚烧、沼气 等进行热电联产,达到了40%的发电效率和 55%(含 热量)的热电联产效率。热电联产将满足私人住房和 70%的工业热量需求,其余工业需求(工艺加热)将由 生物质锅炉提供,个别房子的加热可来自太阳能和电 热泵的混合。该城市的地热资源约 40℃,可以提高以 便使用吸热式热泵,该市还计划使用额外的压缩热泵 以便利用热电联产电厂所产生的废气。 美国北卡罗莱纳州的 Applebee 饭店和卡罗莱纳 中心银行进行了光伏–热水(PV/T)联产的商业示范。 Applebee饭店的太阳能 PV/T 系统,采用 32 块非晶硅 电池组件代替饭店传统的砖瓦屋顶,该系统为用电高 峰和应急照明提供电能,同时产生的热量用来加热 水。卡罗莱纳州中心银行的PV/T 系统安装在屋顶上, 其光伏发电峰值功率为 2.7 kW,平均热效率可达 22.4%,在冬季可提供3500 kWh的预加热空气能量。 欧洲委员会资助的 PV/T 示范工程,即英国的可再生 能源服务办公综合楼,于2003 年完工,是由建于 1930 年的孵化农场改建而成。共装有 45 m2的PV/T 系统, 产生的电能输入电网,热能储存于一个水箱。 为进一步提高PV/T 系统的发电效率,降低成本, 可采用聚光光伏形式的热电联产系统(CPV/T)。美国 达拉斯的 Hyatt 饭店和Fort Worth 国际机场均安装有 25 倍聚光比的 CPV/T 示范系统,使用线聚焦的菲涅 尔透镜进行聚光,系统的电力和热能的输出分别为24  基于可再生能源的热电联产技术发展现状和展望 kW 和120 kW。自 1982 年建成以来,一直稳定运行 到1992 年,为酒店中心多功能厅提供电力和热水。 美国新墨西哥州 Albuquerque Sandia的40 倍聚光比的 CPV/T 示范系统,同样是使用线聚焦的菲涅尔透镜进 行聚光,可产生22 kW的电力和 70 kW的热能。 2.2. 国内发展状况 国内相关的研究多集中在一些高等院校的实验 室,近两年才有少量企业开发相关的装置。 中国科技大学季杰等人研究了光伏–太阳能热 泵系统及多功能热泵系统的综合性能。光伏–太阳能 热泵系统通过热泵循环,稳定了太阳能光热转换的输 出温度,同时维持光伏板在较低的工作温度下工作, 提高了光电转换效率。 厦门多科莫太阳能科技有限公司于2010 年开发 了PV/T 相关的一些系统,采用的是反射镜聚光的方 式,聚光比较低,仅为 5左右,光伏电池板与换热装 置是叠层结构,最高可提供 50℃的热水,整个系统的 太阳能利用效率约 45%,造价约 20 元/W。 3. 可再生能源热电联产的技术路线 3.1. 地热–热电联产技术[10,11] 地热发电,是利用液压或爆破碎裂法将水注入到 岩层中,产生高温水蒸气,然后将蒸汽抽出地面推动 涡轮机发电,而后经冷凝器成为凝结水回灌地下。一 眼底部直径 25 厘米的井每小时可生产 20~80万公斤 的地热水与蒸汽。由于水温的不同,5~10 眼井产出的 蒸汽可使一套发电装置产出55 兆瓦的电。 地热发电分为蒸汽型和热水型两大类。地热蒸汽 发电又分一次蒸汽法和二次蒸汽法两种。一次蒸汽法 直接利用地下的干饱和(或稍具过热度)蒸汽,或者利 用从汽、水混合物中分离出来的蒸汽发电。二次蒸汽 法是将一次汽水分离出来的高温热水进行减压扩容 生产二次蒸汽,和一次蒸汽分别进入汽轮机发电。地 热热水发电也分为两类:闪蒸发电和中间介质发电。 闪蒸发电是将抽出的地热水先送至闪蒸器,一部分水 闪蒸为蒸汽,进入汽轮机发电。中间介质发电则是将 热水送至一台热交换器,用以加热工作介质,后者通 常是低沸点的有机化合物,如异丁烷或异戊烷。工作 介质气化后的蒸汽驱动涡轮机发电。 可以看出无论是哪种类型的地热发电,在工质蒸 汽推动涡轮机后都要经过冷凝设备降温以进行下一 次循环,这和一般火电厂是类似的。因此,地热发电 也可以方便地改进为地热热电联产,实现集中或分布 式的热电联供。 3.2. 光伏热电联产技术[2,4,5] 当太阳光照射到光伏电池板上时,只有能量大于 其半导体材料禁带宽度的部分光子能量可以转化为 电能,主要是在可见光及紫外波段附近的能量,此外 的能量不仅不能转化为电能,还会变为废热造成光电 转化效率下降,尤其是红外波段所引起的热效应。针 对这个问题,太阳能光伏/光热综合利用技术应运而 生。太阳光直接入射光伏电池板,能量一部分转化为 电能,另一部分则转化为电池板本身的热能,设计热 能利用设备,安装于电池板的背面,对这部分废热进 行利用,不仅降低了光伏板的温度,同时还提高了整 个系统的太阳能利用效率。纯光伏发电的热电联产原 理比较简单,即利用光伏电池受照射后的温度升高来 加热热水。目前,国外已有光伏热电联产系统的应用 示范,大多是与建筑物结合使用,光伏电池板提供电 能,其背面的换热器为建筑物供热。 光伏热电联产技术分为非聚光型和聚光型。非聚 光型热电联产系统的供热密度通常是低于800 W/m2, 温度不超过 40℃,只能用于居民热水供应或热泵式空 调。同时,为了保证供热功率,换热器的面积较大, 成本相应较高。聚光型热电联产系统由于高聚光比(可 以达到 500 倍以上)的效果,热流密度可以达到数百千 瓦以上,适用范围更加广泛,发电和供热效率也更高, 但聚光型热电联产系统的技术门槛和运行维护成本 均高于非聚光型。 3.3. 光伏–热电–供热联产技术[4- 6 ,12] 采用分光形式的光伏–热电–供热联产是近些 年提出的一种可再生能源热电联产技术,目前中国华 能集团的金安君博士课题组正在进行该技术的研发 和推广。如图 1所示,所谓分光形式,是考虑到光伏 电池板仅能利用可见光波段附近的能量,因而采用光 学的方法,将太阳光分为两路,一路是光伏板可利用 的波段,另一路则是产生热量的波段。这种形式将光 伏单元和光热单元分离,很大程度上缓解了光伏系统 Copyright © 2013 Hanspub 88  基于可再生能源的热电联产技术发展现状和展望 Figure 1. Schematic of solar spectrum splitting utilization 图1. 分波段利用太阳能的概念示意图 的热管理问题,产生的热量品质也相对较高。 光伏–热电–供热联产系统中,热电发电也即温 差发电,是利用材料的赛贝克效应进行发电的技术, 具有持久耐用、安静无振动以及安全无污染等优点。 温差发电冷端安装换热器,实现供热功能。为进一步 提高系统的发电效率,降低成本,可采用聚光光伏发 电的方式,最大程度的提高电池的光电转换率,尽可 能减少光伏电板的使用面积。 2005 年,武汉理工大学张清杰教授所领导的团队 与日本航空宇宙技术研究所等试验成功了国际上首 台千瓦级热电-光电复合发电实验系统。2008~2010 年 期间,进一步建成了国际上首台5 kW级太阳能热电 – 光电复合发电分布式电站系统。系统采用分光形式, 光热这一部分能量采用热电芯片来发电,整个系统的 发电效率约 21.8%,热电芯片的效率约 5%左右,但系 统不具有供热功能。该技术的成功开发为光伏–热电 –供热联产提供了基础及技术参考。 3.4. 技术路线对比 对上述几种可再生热电联产技术进行比较,如表 1所示[4,7,13,14]。 4. 未来的发展趋势和展望 4.1. 存在的问题和改进方向 尽管可再生能源热电联产具有一定的经济和社 会效益,但该技术本身还并不成熟,目前存在的主要 的技术问题和相应的改进方向包括:1) 能源利用效率 主要是发电效率较低,产能的经济性在短时间内无法 与传统火电的热电联产技术相竞争。这一点某种程度 上是由可再生能源本身的特性所决定的,但新技术和 新材料的出现可以将差距不断降低;2) 供电和供热比 例的智能分配技术还不成熟。火电在冬季供热高峰 时,可以适当调整发电比例保证供热的能力,而可再 生能源热电联产技术目前主要还是“靠天吃饭”,即 在确定的地理、自然和气象条件下发电和供热能力可 调节的范围较窄,还不能可靠的满足各类需求。对于 这个问题,在结合光伏和温差发电的热电联产技术 中,可通过改变分光模式,实现供电和供热的智能化 调节。 在未来的商业化推广过程中,还有可能受到一些 外部条件的制约,主要包括:1) 可再生能源热电联产 技术缺乏国家和行业标准以及相关的政策支持,投资 风险大,不利于技术的大规模推广;2) 受地理条件的 限制,并不是所有可再生能源资源充足的地方都有热 电联产的需求,而热量又不适于远距离输送;3) 并网 输电存在困难,随着智能电网技术的发展和普及,信 息这一问题会得到解决。 4.2. 智能电网整合以及可持续社区模式[15] 可再生能源热电联产技术的广泛推广离不开智 能电网的普及。智能电网(smart power grids),也被称 为“电网2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网 络的基础上,基于先进的传感和测量技术、先进的设 备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技 术的应用,实现电网可靠、安全、经济、高效、环境 友好和使用安全的目标。智能电网的三大主要意义之 一就是适应并促进清洁能源发展。电网将具备机组功 率预测和动态建模、低电压穿越和有功无功控制以及 常规机组快速调节等控制机制,结合大容量储能技术 的推广应用,对清洁能源并网的运行控制能力将显著 提升,使清洁能源成为更加经济、高效、可靠的能源 供给方式。建设坚强智能电网可以显著提高电网对清 洁能源的接入、消纳和调节能力,有力地推动清洁能 源的发展。 结合了智能电网,以能源本地利用为核心优势的 可再生能源热电联产技术,将有望在我国复制已经在 Copyright © 2013 Hanspub 89  基于可再生能源的热电联产技术发展现状和展望 Copyright © 2013 Hanspub 90 Table 1. Comparison of CHP-RE technologies 表1. 可再生能源热电联产技术路线比较 光伏 技术名称 地热 非聚光 聚光 光伏/热电 原理 利用蒸汽或其它低沸点介质推动汽轮 机发电,冷凝段供热 太阳光全谱用于光伏效应发电,通过电池背板的热 交换器对外供热 紫外和可见光用于光伏发电,红外 光用于塞贝克效应发电和供热 联产效率 >60% >50% >60% >60% 地理限制 临近地热资源 无 无 无 装机成本 (电 + 热) 取决于地热资源的品质,4元/W 左右 <6元/W <10元/W <10元/W 热量品质 取决于地热资源的品质,一般属于低 低 中 高 成熟度 商业化程度具备一定规模 已商业化,程度较低 示范工程 技术开发阶段 欧美发达国家(特别是北欧)开始流行的可持续社区节 能模式。可持续社区是智能电网用电服务在城市社区 生活的具体应用。智能用电社区是采用光纤复合电缆 通信或电力线载波通信等先进技术,构造覆盖社区的 通信网络,通过用电信息采集、双向互动服务、社区 配电自动化、电动汽车有序充电、分布式电源运行控 制、智能家居等技术,对用户供用电设备、分布式电 源、公用用电设施等进行监测、分析、控制,提高能 源的终端利用效率,为用户提供优质便捷的双向互动 服务和“三网融合”服务,同时可以实现对社区安全 防卫等设备和系统进行协调控制。 可以畅想在未来的可持续社区中,太阳能、地热 能等可再生能源驱动的热电联产系统首要满足本地 居民的生活热水、冬季供暖和夏季空调(热泵)需求, 同时提供生活用电,多余的电力卖给电网,在社区附 近消耗。由于智能电网的存在,热电联产降低了远距 离输电和输热所带来的电网和管路成本,将可再生能 源的经济效益进一步放大。 5. 总结 以可再生能源为基础的热电联产技术对于节能 减排、环境改善以及实现我国绿色经济的目标具有深 远的积极意义。目前地热热电联产技术已经成熟商业 化,而适应面更广的太阳能热电联产尚处于工程示范 和技术开发阶段。基于太阳光谱综合利用的光伏–温 差发电热电联产技术有望成为下一个研究热点,目前 中国华能集团正在开展相关的研发工作。可再生能源 热电联产技术的推广离不开智能电网的支持,而以满 本地需求为主,多余电力出售给智能电网的未来可 持续社区将为该技术的大规模推广奠定了有力的基 础。 足 参考文献 (References) [1] 宇霄, 专家详解雾霾天气原因: 污染物排放量大是根本[URL], 2013. http://news.enorth.com.cn/system/2013/01/15/010524708.shtml [2] V. V. Tyagi, S. C. Kaushik and S. K. Tyagi. Advancement in solar photovoltaic/thermal (PV/T) hybrid collector technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, 16(3): 1383- 1398. [3] Y. G. Deng, J. Liu. Recent advances in direct solar thermal pow- er generation. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2009, 1(5): 052701. [4] 倪明江, 骆仲泱, 寿春晖等. 太阳能光热光电综合利用[J]. 上海电力, 2009, 1: 1-7. [5] T. T. Chow. A review on photovoltaic/thermal hybrid solar te- chnology. Applied Energy, 2010, 87(2): 365-379. [6] D. J. Yang, H. M. Yin. Energy conversion efficiency of a novel hybrid solar system for photovoltaic, thermoelectric, and heat utilization. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2011, 26(2): 662-670. [7] A. Pascal, E. Wolfgang, F. Hubert, et al. PVT roadmap: A European guide for the development and market introduction of PV-Thermal technology. The 6th Framework Programme, 2006. [8] 王科, 崔文智, 李隆键等. 聚光型太阳能电热联用系统研究 进展[J]. 太阳能, 2007, 8: 27-32. [9] 赵佳飞, 骆仲泱, 蔡杰聪等. 太阳能电热联产技术研究综述 [J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(17): 114-121. [10] 高学伟, 李楠, 康慧. 地热发电技术的发展现状[J]. 电力勘 测设计, 2008, 3: 59-62. [11] 罗德兰 洪恩, 李克文. 世界地热能发点新进 展[J]. 科技导报, 2012, 30(32): 60-66. [12] 蔡永华. 太阳能热电–光电复合发电系统效率模型与性能优 化[D]. 武汉理工大学, 2009. [13] 我国首个地热发电补贴政策出台探讨[URL], 2013. http://www.cbcsd.org.cn/themes/Energy_Climate_Change/1404 4.shtml [14] 地热发电技术应用[URL], 2012/2013. http://www.giec.ac.cn/tp/201204/t20120419_3558588.html [15] W. W. Clark II. Sustainable communities: Toward energy inde- pendence and carbon neutral communities. New York: Spring Press, 2009. |