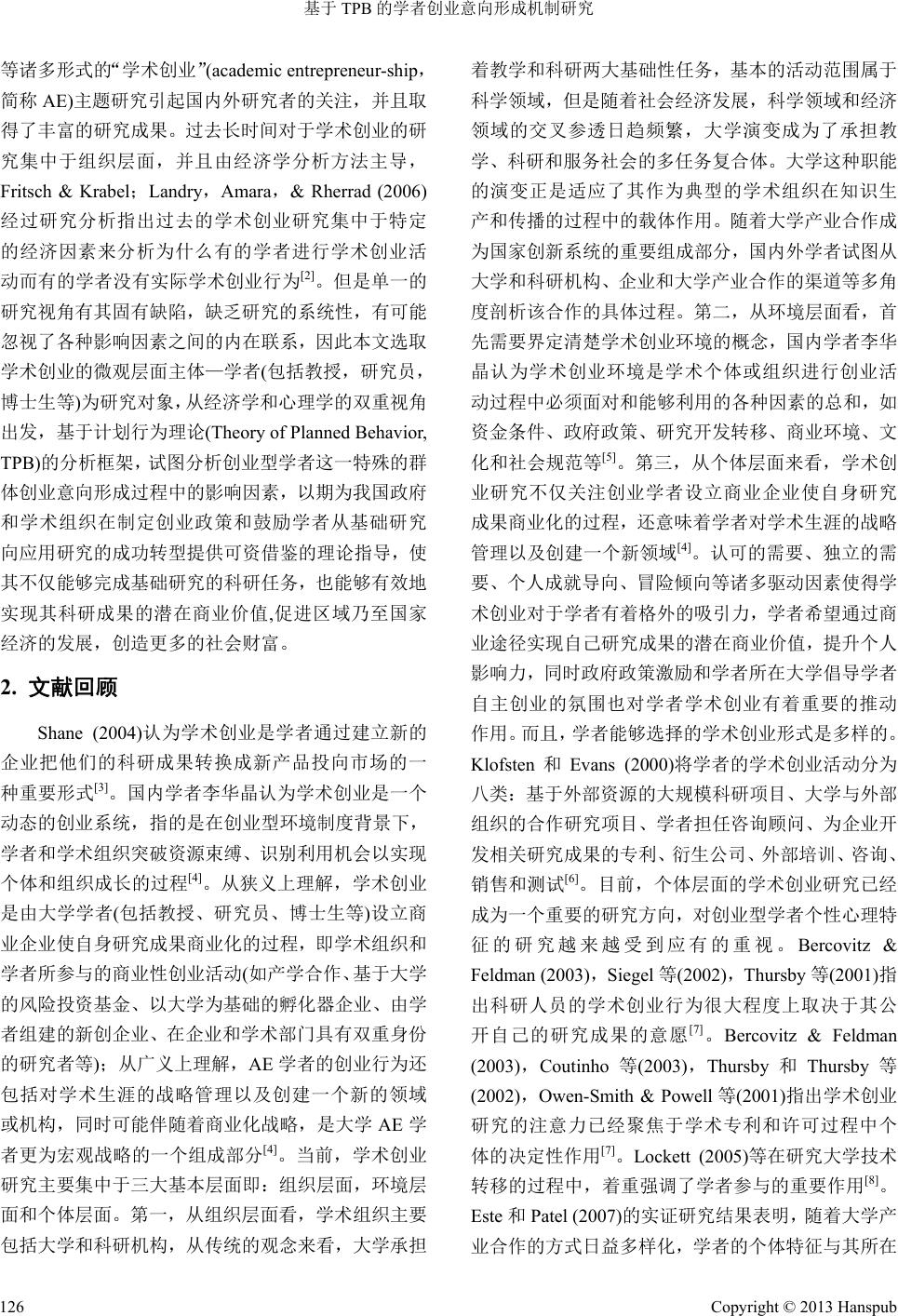

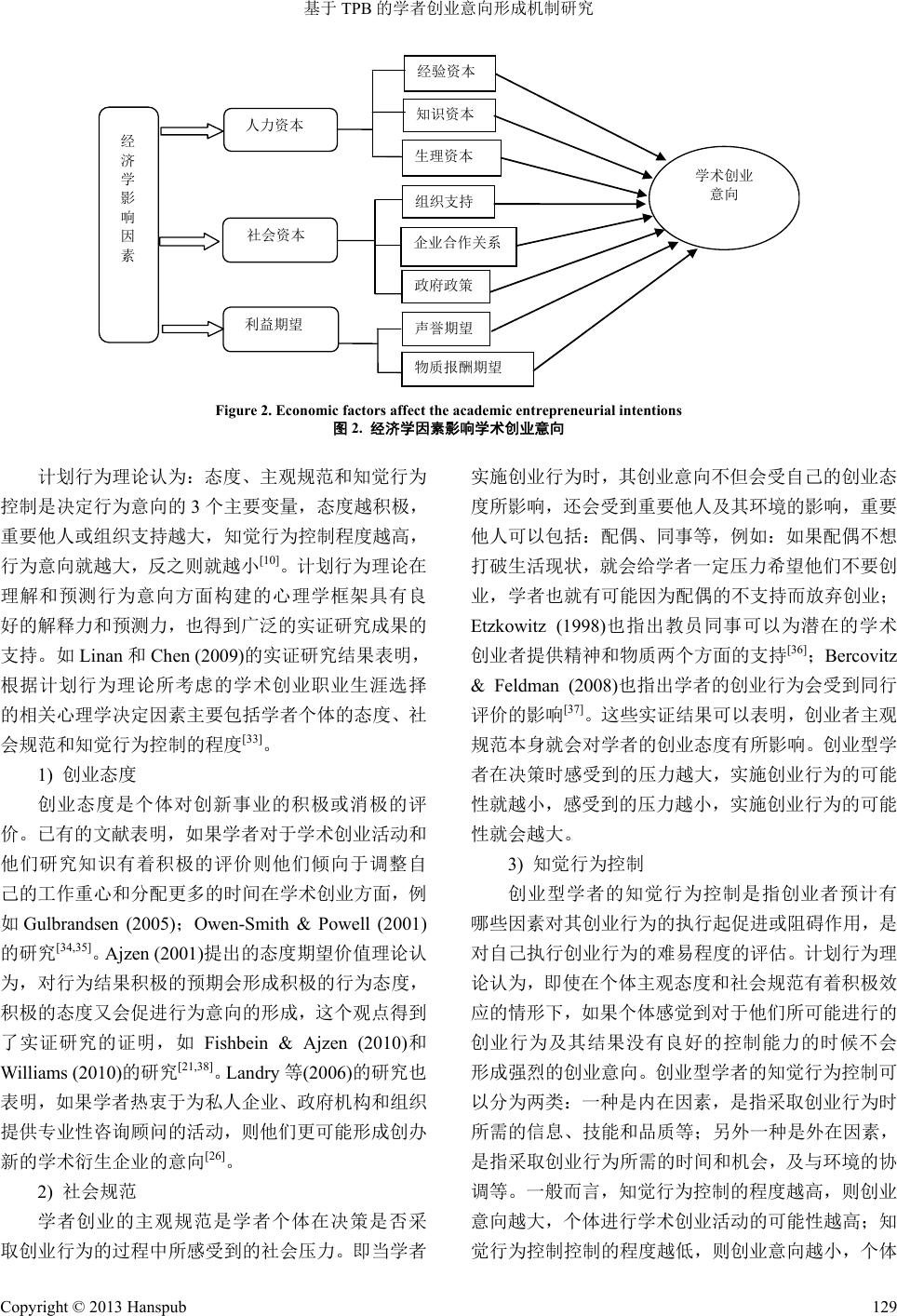

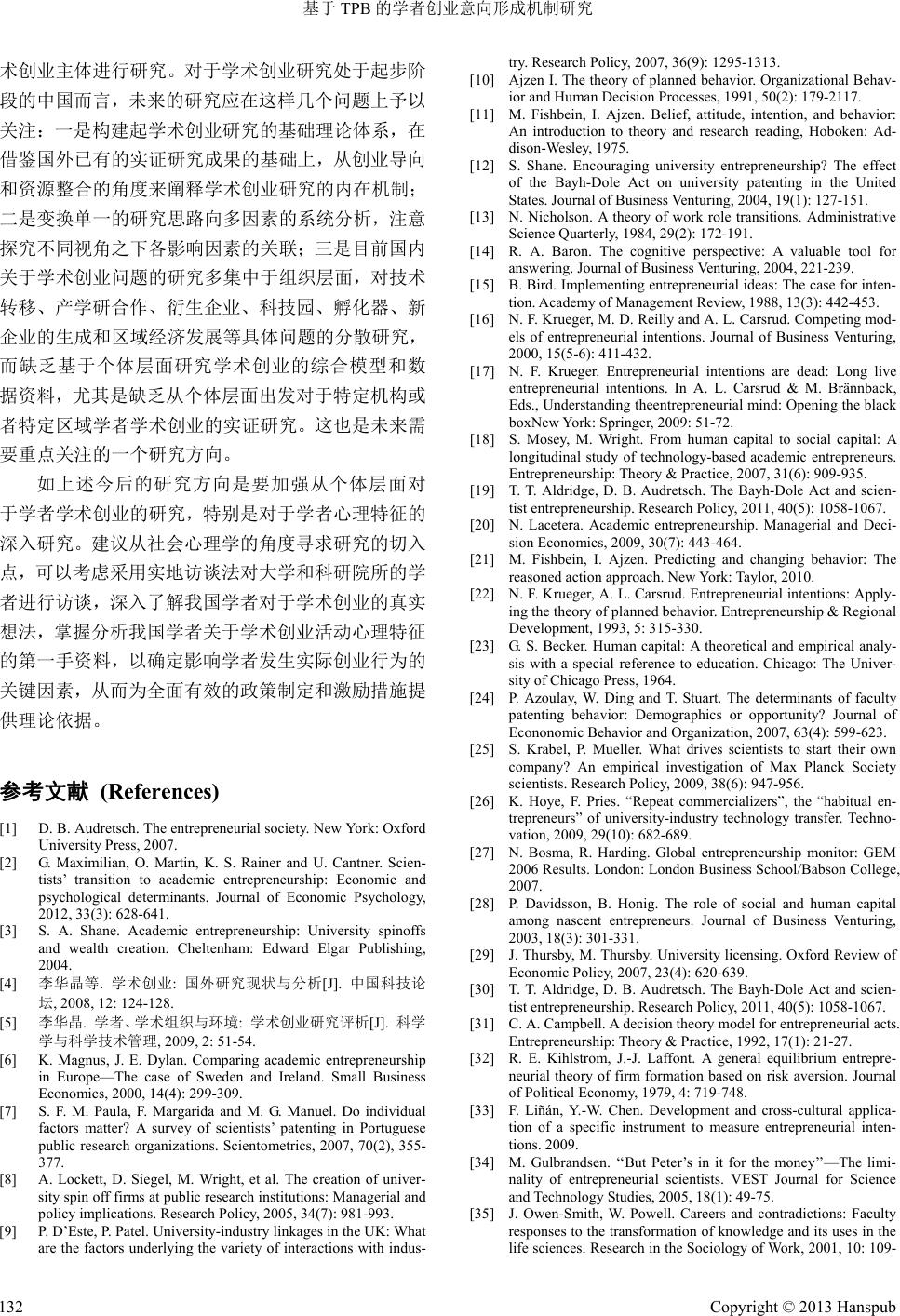

Modern Management 现代管理, 2013, 3, 125-133 http://dx.doi.org/10.12677/mm.2013.34021 Published Online August 2013 (http://www.hanspub.org/journal/mm.html) A Study on Scholars Entrepreneurial Intention Formation Mechanism Based on the Theory of Planned Behavior Youli Huang, Liyong Xiong School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei, Email: ylhuang@mail.ustc.edu.cn Received: May 27th, 2013 revised: Jun. 27th, 2013; accepted: Jul. 5th, 2013 Copyright © 2013 Youli Huang, Liyong Xiong. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Li- cense, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: The cross integration of science and economy close increasingly, which makes academic entrepre- neurship research become a hot topic. This study focused on scholars which were micro-units of academic entrepreneurship as the research object. Based on Theory of Planned Behavior (TPB), and in the comprehen- sive analysis of the literature at home and abroad on the basis of academic entrepreneurship, we developed a conceptual model integrating both economic and psychological perspectives. We try to set up academic en- trepreneurial intention analysis framework from various angles, which aim to provide theoretical support for the deepening of study in the field of Chinese academic entrepreneurship, and provide theoretical basis for the government and academic organizations to better establish corresponding policy of academic entrepre- neurship. Keywords: Scholars; Academic Entrepreneurship; Theory of Planned Behavior; Entrepreneurial Intentions 基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 黄攸立,熊立勇 中国科学技术大学管理学院,合肥 Email: ylhuang@mail.ustc.edu.cn 收稿日期:2013 年5月27 日;修回日期:2013 年6月27 日;录用日期:2013 年7月5日 摘 要:当前,科学领域的学术主体越来越多地开始涉足经济领域,创办经济实体,引发了国内外学 者对“学术创业”这一主题的广泛研究。本文以学术创业的微观主体——学者为研究对象,基于计划 行为理论,从心理学和经济学的双重视角出发,在综合分析国内外学术创业文献的基础上探究学者创 业意向形成机制,尝试从多角度在理论上建立起学术创业意向研究的分析框架,以期为我国学术创业 研究提供新的理论支持,并为政府和学术组织更好地制定相应的制度政策提供理论依据。 关键词:学者;学术创业;计划行为理论;创业意向 1. 引言 近年来,科学领域和经济领域的边界发生了大规 模的变革,越来越多的研究人员试图探寻其内在的联 系和规律,Audretsch (2007)指出在当今全球市场,经 济发展越来越依赖于新知识的生产和创新[1]。在这种 背景之下,反映科学领域的知识资本向经济领域的创 业活动演变的专利、许可、衍生企业、新创企业研究 Copyright © 2013 Hanspub 125  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 等诸多形式的“学术创业”(academic entrepreneur-ship, 简称 AE)主题研究引起国内外研究者的关注,并且取 得了丰富的研究成果。过去长时间对于学术创业的研 究集中于组织层面,并且由经济学分析方法主导, Fritsch & Krabel;Landry,Amara,& Rherrad (2006) 经过研究分析指出过去的学术创业研究集中于特定 的经济因素来分析为什么有的学者进行学术创业活 动而有的学者没有实际学术创业行为[2]。但是单一的 研究视角有其固有缺陷,缺乏研究的系统性,有可能 忽视了各种影响因素之间的内在联系,因此本文选取 学术创业的微观层面主体—学者(包括教授,研究员, 博士生等)为研究对象,从经济学和心理学的双重视角 出发,基于计划行为理论(Theory of Planned Behavior, TPB)的分析框架,试图分析创业型学者这一特殊的群 体创业意向形成过程中的影响因素,以期为我国政府 和学术组织在制定创业政策和鼓励学者从基础研究 向应用研究的成功转型提供可资借鉴的理论指导,使 其不仅能够完成基础研究的科研任务,也能够有效地 实现其科研成果的潜在商业价值,促进区域乃至国家 经济的发展,创造更多的社会财富。 2. 文献回顾 Shane (2004)认为学术创业是学者通过建立新的 企业把他们的科研成果转换成新产品投向市场的一 种重要形式[3]。国内学者李华晶认为学术创业是一个 动态的创业系统,指的是在创业型环境制度背景下, 学者和学术组织突破资源束缚、识别利用机会以实现 个体和组织成长的过程[4]。从狭义上理解,学术创业 是由大学学者(包括教授、研究员、博士生等)设立商 业企业使自身研究成果商业化的过程,即学术组织和 学者所参与的商业性创业活动(如产学合作、基于大学 的风险投资基金、以大学为基础的孵化器企业、由学 者组建的新创企业、在企业和学术部门具有双重身份 的研究者等);从广义上理解,AE学者的创业行为还 包括对学术生涯的战略管理以及创建一个新的领域 或机构,同时可能伴随着商业化战略,是大学 AE 学 者更为宏观战略的一个组成部分[4]。当前,学术创业 研究主要集中于三大基本层面即:组织层面,环境层 面和个体层面。第一,从组织层面看,学术组织主要 包括大学和科研机构,从传统的观念来看,大学承担 着教学和科研两大基础性任务,基本的活动范围属于 科学领域,但是随着社会经济发展,科学领域和经济 领域的交叉参透日趋频繁,大学演变成为了承担教 学、科研和服务社会的多任务复合体。大学这种职能 的演变正是适应了其作为典型的学术组织在知识生 产和传播的过程中的载体作用。随着大学产业合作成 为国家创新系统的重要组成部分,国内外学者试图从 大学和科研机构、企业和大学产业合作的渠道等多角 度剖析该合作的具体过程。第二,从环境层面看,首 先需要界定清楚学术创业环境的概念,国内学者李华 晶认为学术创业环境是学术个体或组织进行创业活 动过程中必须面对和能够利用的各种因素的总和,如 资金条件、政府政策、研究开发转移、商业环境、文 化和社会规范等[5]。第三,从个体层面来看,学术创 业研究不仅关注创业学者设立商业企业使自身研究 成果商业化的过程,还意味着学者对学术生涯的战略 管理以及创建一个新领域[4]。认可的需要、独立的需 要、个人成就导向、冒险倾向等诸多驱动因素使得学 术创业对于学者有着格外的吸引力,学者希望通过商 业途径实现自己研究成果的潜在商业价值,提升个人 影响力,同时政府政策激励和学者所在大学倡导学者 自主创业的氛围也对学者学术创业有着重要的推动 作用。而且,学者能够选择的学术创业形式是多样的。 Klofsten 和Evans (2000)将学者的学术创业活动分为 八类:基于外部资源的大规模科研项目、大学与外部 组织的合作研究项目、学者担任咨询顾问、为企业开 发相关研究成果的专利、衍生公司、外部培训、咨询、 销售和测试[6]。目前,个体层面的学术创业研究已经 成为一个重要的研究方向,对创业型学者个性心理特 征的研究越来越受到应有的重视。Bercovitz & Feldman (2003),Siegel 等(2002),Thursby 等(2001)指 出科研人员的学术创业行为很大程度上取决于其公 开自己的研究成果的意愿[7]。Bercovitz & Feldman (2003) ,Coutinho 等(2003),Thursby 和Thursby 等 (2002),Owen-Smith & Powell等(2001)指出学术创业 研究的注意力已经聚焦于学术专利和许可过程中个 体的决定性作用[7]。Lockett (2005)等在研究大学技术 转移的过程中,着重强调了学者参与的重要作用[8]。 Este 和Patel (2007)的实证研究结果表明,随着大学产 业合作的方式日益多样化,学者的个体特征与其所在 Copyright © 2013 Hanspub 126  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 机构、部门或大学的特点相比,前者对于大学产业合 作的影响力更大[9]。 3. 计划行为理论 计划行为理论是社会心理学中最著名的态度行 为关系理论,在行为意向的理解和预测方面有着广泛 和深入的研究,该理论认为行为意向是影响行为最直 接的因素,行为意向反过来受态度、社会规范和知觉 行为控制的影响。其中态度(Attitude)是指个人对该项 行为所抱持的正面或负面的感觉,亦即指由个人对此 特定行为的评价经过概念化之后所形成的态度,所以 态度的组成成份经常被视为个人对此行为结果的显 著信念的函数;社会规范(Subjective Norm)是指个人 对于是否采取某项特定行为所感受到的社会压力,亦 即在预测他人的行为时,那些对个人的行为决策具有 影响力的个人或团体(salient individuals or groups)对 于个人是否采取某项特定行为所发挥的影响作用大 小;知觉行为控制(Perceived Behavioral Control)是指 反映个人过去的经验和预期的阻碍,当个人认为自己 所掌握的资源与机会愈多、所预期的阻碍愈少,则对 行为的知觉行为控制就愈强。而其影响的方式有两 种,一是对行为意向具有动机上的含意;二是其亦能 直接预测行为[10]。计划行为理论的理论渊源可以追溯 到Fishbein的多属性态度理论,该理论认为态度决定 意向,预期的结果及对结果评估又决定态度。后来, Fishbein 和Ajzen 对多属性态度理论进行了发展和引 申,在此基础上提出了理性行为理论[11](Theory of Reasoned Action, TRA)。理性行为理论的主要观点是 行为意向是行为发生的的直接因素,它受态度和主观 规范的影响。但是理性行为理论假定个体行为受意志 控制,这就严重制约了理论的广泛应用,为了扩大理 论的适用范围,Ajzen于1985 年在理性行为理论的基 础上,又增加了知觉行为控制变量,计划行为理论初 步形成。1991 年Ajzen 发表的《计划行为理论》一文 [10],是计划行为理论走向成熟的标志。概念架构如图 1所示。 计划行为理论在国外已被广泛应用于多个行为 领域的研究,Shane (2004)指出,考虑到计划行为理论 研究方法的基本性质,我们可以认为其分析框架也适 用于学术创业的特定领域,包括特别关注学者在新研 究开发的知识的创业探索活动中的积极参与[12]。 态度 社会规范 行为意向 行为 知觉行为控制 Figure 1. Ajzen’s Theory of Planned Behavior 图1. Ajzen计划行为理论(TPB) 4. 学者创业意向形成影响因素探究 学者个体在面对职业生涯的变迁时,会在一定程 度上谋求自我发展,这其中包括改变价值观以及相关 属性[13]。Bird (1988) & Krueger;Reilly & Carsrud (2000) 和Baron (2004)等研究创业的学者们根据实证研究的 发现一直强调创业行为通常是有明确目标导向的,是 复杂的决策过程的结果[14-16],参与学术创业之前,学 者需要认真审视自身的工作能力、工作偏好以及相关 工作的实际意义,并根据自身的情况来判断进行学术 创业的可能性。Krueger 等(2000)特别强调,创业是具 有意向性的,创业意向针对有计划的行为(planned be- havior)是创业行为唯一、最好的预测变量[16]。Krueger (2009) 继续指出,近年来,关于创业意向的研究已经 成为研究创业个体进行创业活动综合影响因素的重 要方法[17]。正是由于创业意向可以作为创业行为的重 要先导性指标,在学术群体内由心理学和经济学因素 影响所形成的学术创业意向就可以对相应的学术创 业行为进行预测和解释。 (一) 经济学影响因素 计划行为理论认为:非个人意志完全控制的行为 不仅受行为意向的影响,还受执行行为的个人能力、 机会以及资源等实际控制条件的制约,在实际控制条 件充分满足的情况下,行为意向直接决定行为[10]。这 些实际控制条件主要表现在经济条件和所处外部环 境。Mosey & Wright (2007),Aldridge & Audretsch (2011) 指出学者进行学术创业活动的主要相关经济学 影响因素包括学者个体的人力资本,社会捐赠和社会 网络等[18,19]。Lacetera (2009)指出学者调整自己的职业 生涯规划而进行学术创业活动的必须充分考虑的因 素就是学者期望的报酬(物质回报)所带来的满足程度 与当前的收入和声誉所带来的满足程度的对比,也就 是说,期望报酬是学者对自己的职业生涯进行战略调 Copyright © 2013 Hanspub 127  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 整的一大决定性因素[20]。Fishbein & Ajzen (2010)和 Krueger & Carsrud (1993)整合计划行为理论和创业研 究的相关文献指出学术创业的经济学影响因素主要 是人力资本、社会资本和学者个体的利益预期[21,22]。 综合诸多文献内容来看,本文认为学术创业活动的经 济学分析因素即为学者个人的人力资本,其社会关系 网络所决定的社会资本和学者对创业活动的主观利 益预期。 1) 人力资本 人力资本是个体通过教育、职业训练以及其他可 能提高其工作效率的经历所获得的知识和技能以及 其健康水平的总和[23]。对于潜在创业型学者而言,其 所拥有的人力资本就是其识别创业机会以及完成新 创企业的能力,其主要包括三种:第一种,知识资本, 具体以学者的专利申请经历及其所拥有的专利数目 作为衡量的标准;第二种,经验资本,具体以学者的 职业经验及其过去有无创业经历作为衡量的标准;第 三种,生理资本,具体表现学者进行创业所需的基本 生理条件。专利是一种源于研发工作的以保护知识产 权为目的的活动,Ding 和Stuart (2007)指出学者的专 利生产力可以作为其转向商业研究的一项预测指标 [24],Krabel & Mueller (2009),Landry 等(2006)和Stuart & Ding (2006)研究指出,学者对于其研究成果申请专 利保护的行为已成成为其进行学术创业活动一种强 有力的预测指标[25,26]。可见,学者专利申请的经历以 及由此而拥有的专利数目就可以作为预测学者创业 意向的重要依据。学者的职业经验就是其过去有过的 创业经历或者在企业任职的经历,Hoye & Pries (2009) 指出,个人创业经验增加了学者通过在创业过程的直 接学习和获得插话式知识而获得的特定人力资本,而 这又可以预测学者再次创业行为的发生的依据[27]。学 者生理条件对于创业意向的影响也得到了一些学者 的实证研究证实,如学者年龄对于其开展创业活动有 一定影响,Bosma 和Harding (2007)指出,25~34 这个 年龄段的学者开展创业活动是最多的,而 55~64 这个 年龄段的学者开展创业活动的为最少,而且该年度的 全球创业研究报告也说明了数据显示年轻人比老年 人有着更高的创业积极性[28]。 2) 社会资本 社会资本的概念来源于社会学,是指一个人与其 他个体、团体和组织的社会联系。社会资本对于学者 早期选择进行学术创业活动有着十分重要的作用, Davidsson and Honig (2003)指出,社会资本提供给那 些新生创业人员广泛的支持并能够培育他们新颖的 想法[29]。社会资本对于学者来说主要包括三个方面, 一是组织支持程度,也就是与公益机构的联系紧密程 度,如大学设立的技术转移办公室(TTO)就可能是学 者所拥有的一项重要社会资本,因为TTO 的功能就 是保障学者研究成果得到披露、对其知识产权的保护 以及为学者与外部合作伙伴的联络提供方便[29,30],组 织内同行的技术支持和认可也是学者拥有的一项社 会资本;二是与企业的合作伙伴关系,与企业有着良 好的合作关系有利于学者创业意向转化为实践活动; 三是政府政策鼓励,如对于学者创业的奖励性政策。 Aldridge & Audretsch (2011)在综合分析大量学术创业 文献的基础上指出,与行业公司和相关政府机构的关 系网络有助于学者开始自己的学术创业生涯[30]。因 为 社会网络联系可以为学者提供必要的市场信息和商 业机会。Landry 等(2006)经过实证研究也指出社会资 本可以作为学者创建新的企业的一项重要预测指标 [27]。 3) 利益预期 对于利益期望的经济学分析似乎成为了一个范 式,大量研究学者创业活动的文献指出利益期望具有 十分重要的影响力,如Campbell (1992),Kihlstrom & Laffont (1979)的研究[31,32]。利益期望又可以分为两种, 一种是声誉期望,另外一种是物质报酬期望,这两种 利益期望类型共同影响了学者创业的意向,只是对于 不同类型的学者它们的影响程度不相同。是安于一份 可以获得无风险工资的有偿雇佣工作还是进行一项 有风险的创业活动,学者需要进行必要的利益对比。 不参与有风险的创业活动,学者除了可以获取一份无 风险工资外,还可以从他们的研究中获取其他的利益 回报,如学术成果发表之后获得的版费收益和同行的 认可,所以学者进行学术创业的条件必须是要其所期 望获得的报酬(包括物质报酬和精神报酬)大于其选择 有偿雇佣工作所能获得的收益。 经济学影响因素影响学术创业意向过程如图 2所 示。 (二) 心理学影响因素 Copyright © 2013 Hanspub 128  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 Copyright © 2013 Hanspub 129 经 济 学 影 响 因 素 人力资本 知识资本 经验资本 生理资本 声誉期望 物质报酬期望 政府政策 社会资本 利益期望 组织支持 企业合作关系 学术创业 意向 Figure 2. Economic factors affect the academic entrepreneurial intentions 图2. 经济学因素影响学术创业意向 计划行为理论认为:态度、主观规范和知觉行为 控制是决定行为意向的 3个主要变量,态度越积极, 重要他人或组织支持越大,知觉行为控制程度越高, 行为意向就越大,反之则就越小[10]。计划行为理论在 理解和预测行为意向方面构建的心理学框架具有良 好的解释力和预测力,也得到广泛的实证研究成果的 支持。如Linan 和Chen (2009)的实证研究结果表明, 根据计划行为理论所考虑的学术创业职业生涯选择 的相关心理学决定因素主要包括学者个体的态度、社 会规范和知觉行为控制的程度[33]。 1) 创业态度 创业态度是个体对创新事业的积极或消极的评 价。已有的文献表明,如果学者对于学术创业活动和 他们研究知识有着积极的评价则他们倾向于调整自 己的工作重心和分配更多的时间在学术创业方面,例 如Gulbrandsen (2005);Owen-Smith & Powell (2001) 的研究[34,35]。Ajzen (2001)提出的态度期望价值理论认 为,对行为结果积极的预期会形成积极的行为态度, 积极的态度又会促进行为意向的形成,这个观点得到 了实证研究的证明,如 Fishbein & Ajzen (2010)和 Williams (2010)的研究[21,38]。Landry 等(2006)的研究也 表明,如果学者热衷于为私人企业、政府机构和组织 提供专业性咨询顾问的活动,则他们更可能形成创办 新的学术衍生企业的意向[26]。 2) 社会规范 学者创业的主观规范是学者个体在决策是否采 取创业行为的过程中所感受到的社会压力。即当学者 实施创业行为时,其创业意向不但会受自己的创业态 度所影响,还会受到重要他人及其环境的影响,重要 他人可以包括:配偶、同事等,例如:如果配偶不想 打破生活现状,就会给学者一定压力希望他们不要创 业,学者也就有可能因为配偶的不支持而放弃创业; Etzkowitz (1998)也指出教员同事可以为潜在的学术 创业者提供精神和物质两个方面的支持[36];Bercovitz & Feldman (2008)也指出学者的创业行为会受到同行 评价的影响[37]。这些实证结果可以表明,创业者主观 规范本身就会对学者的创业态度有所影响。创业型学 者在决策时感受到的压力越大,实施创业行为的可能 性就越小,感受到的压力越小,实施创业行为的可能 性就会越大。 3) 知觉行为控制 创业型学者的知觉行为控制是指创业者预计有 哪些因素对其创业行为的执行起促进或阻碍作用,是 对自己执行创业行为的难易程度的评估。计划行为理 论认为,即使在个体主观态度和社会规范有着积极效 应的情形下,如果个体感觉到对于他们所可能进行的 创业行为及其结果没有良好的控制能力的时候不会 形成强烈的创业意向。创业型学者的知觉行为控制可 以分为两类:一种是内在因素,是指采取创业行为时 所需的信息、技能和品质等;另外一种是外在因素, 是指采取创业行为所需的时间和机会,及与环境的协 调等。一般而言,知觉行为控制的程度越高,则创业 意向越大,个体进行学术创业活动的可能性越高;知 觉行为控制控制的程度越低,则创业意向越小,个体  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 进行学术创业活动的可能性也越低。 心理学影响因素影响学术创业意向过程如图 3所 示。 (三) 心理学和经济学影响因素关联分析 单一地从经济学视角或者心理学视角来分析学 者创业意向的形成机制难免不够全面,经过对已有的 大量学术创业文献进行分析可以了解到,很多的实证 研究成果已经表明,学术创业的经济学影响因素和心 理学影响因素对于创业意向都有着直接的影响,另一 方面,学术创业的经济学影响因素又可以通过影响学 者创业心理对学者的创业意向产生间接的影响。计划 行为理论认为主观态度,社会主观规范和知觉行为控 制是一种突显的信念,这种信念并不是天生的,而是 来源于真实世界中的实践活动,这也表明这些因素会 受到个体所处环境的影响。基于熊彼特主义的观点可 以知道,社会规范和主观态度以及知觉行为控制这两 大心理学影响因素有所不同,其较少受到经济学影响 因素的的间接影响,因为创业者的特点就是有主见和 努力去区别于社会大众。 从心理学的研究视角出发,探究态度形成的过程 可以发现,人力资本和社会资本这两大因素可以通过 影响学者创业行为态度来间接影响学者创业行为。 1) 以往经历 创业者过去的创业经历或者是与企业的合作经 验对创业型学者的主观态度和知觉行为控制这两大 心理影响因素都会产生影响,创业型学者可以通过不 同的实践经验直接学习到把学术成果进行商业化的 方法,例如他们可以通过与行业伙伴的合作以及寻求 政府资助机构的支持和建议来提升自身对于自己研 究成果潜在商业价值的认识,从而可以评估他们进行 学术创业活动的可能性,这有利于学者形成进行创业 活动的态度倾向以及对于创业活动的能动认知,从而 形成较为强烈的创业意向,加大进行创业活动的可能 性。 2) 利益期望 对于利益期望的研究类似于经济学影响因素中 的物质报酬的研究,这种假设性的激励可以促进积极 的态度的形成。利益期望的两种不同类型——声誉期 望和物质报酬期望分别对学者的创业意向有着不同 的影响路径,声誉期望主要对创业型学者主观态度产 生影响,物质报酬期望则不仅会影响创业型学者对于 创业行为的主观态度,也会影响其对知觉行为控制的 程度。根据态度的期望价值理论,对确定的行为积极 的结果预期会形成积极的态度,从而更有可能产生相 应的行为。 从社会认知理论的角度出发,人力资本和社会资 本这两大因素也可以通过知觉行为控制来间接影响 创业意向。例如学者与公益机构的联系的紧密程度对 其知觉行为控制有着显著的影响。通过寻求足够多的 业务相关信息、资源和积极的建议,获取更多的人力 资本和社会资本可以增加学者进行创业行为的可行 性,这就是人力资本和社会资本通过影响学者知觉行 为控制的内在因素和外在因素来影响其对于创业行 为的认知,使其更加相信自己能够完成学术创业这一 特定的行为。Williams (2010)的实证研究也表明,对 行为结果的预期可以直接影响行为感知[38],对 于学 术 创业更高的利益预期更可能让学者感知到他们能够 进行学术创业活动。根据已有的研究结论可以说明, 经济学影响因素可以通过对于学者对于创业行为态 度和自我评价的影响来间接影响个体的创业行为,这 种间接的影响作用还有进一步挖掘的空间。 心 理 学 影 响 因 素 社会规范 创业态度 知觉行为控制 学术创业 意向 Figure 3. Psychological factors influence academic entrepreneurial intentions 图3. 心理学因素影响学术创业意向 Copyright © 2013 Hanspub 130  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 根据以上探讨,本文构建了学者创业心理–行为 影响机制图示(见下图 4)。 5. 结论和展望 (一) 结论 随着规范分析和实证研究的日益深入,国外的实 证研究得出了很多有价值的研究成果,学者这一特定 群体创业的心理—行为影响过程被识别出来,对于处 于起步阶段的我国学术创业研究来说具有十分重要 的借鉴意义。综合国外的文献进行分析可以发现,学 术创业研究主要是从组织层面出发,以经济分析方法 为主要的研究方法,但是单一的研究视角难以说明各 影响因素之间内在的关联。例如仅仅从经济学角度分 析,人力资本、社会资本和利益期望等因素对于学者 创业行为的直接影响得到诸多实证研究的证实,仅仅 从心理学角度分析创业胜任力、创业动机、创业价值 观、创业特质和创业自我效能感等因素对于学者创业 行为的影响不能完善地构建起对于学者心智模式的 研究体系。本文基于计划行为理论,从心理学和经济 学的双重视角出发,构建了学者创业心理–行为的影 响机制分析框架。政府和学术组织可以通过对于学者 进行学术创业活动过程中心理特征和行为特点的分 析研究,提出有效的制度政策和鼓励措施。使其不仅 能够顺利完成基础科研的研究任务,而且可以在组织 的引导和激励之下识别自己研究成果的潜在商业价 值,更好的促进基础研究向应用研究的转型,既是学 者个人自我价值的实现,又可以为科学领域与经济领 域的交叉融合做出贡献,促进经济发展,创造更多的 社会财富。 (二) 展望 学者不同的心理特征会有不同的行为选择,会产 生不同的学术创业结果,而不同的学术创业结果又会 直接影响到学者所接触企业甚至区域经济的发展。因 此未来的研究或许应该继续更多地从微观层面对学 学术创业 行为 学术创业 意向 心理学影响因素 经济学影响因素 社 会 规 范 主 观 态 度 知 觉 行 为 控 制 人 力 资 本 社 会 资 本 利 益 期 望 实际控制条件 得到满足 声誉期望 物质报酬期望 Figure 4. Academic entrepreneurship psychology and behavior associated process 图4. 学者创业心理–行为关联影响过程 Copyright © 2013 Hanspub 131  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 术创业主体进行研究。对于学术创业研究处于起步阶 段的中国而言,未来的研究应在这样几个问题上予以 关注:一是构建起学术创业研究的基础理论体系,在 借鉴国外已有的实证研究成果的基础上,从创业导向 和资源整合的角度来阐释学术创业研究的内在机制; 二是变换单一的研究思路向多因素的系统分析,注意 探究不同视角之下各影响因素的关联;三是目前国内 关于学术创业问题的研究多集中于组织层面,对技术 转移、产学研合作、衍生企业、科技园、孵化器、新 企业的生成和区域经济发展等具体问题的分散研究, 而缺乏基于个体层面研究学术创业的综合模型和数 据资料,尤其是缺乏从个体层面出发对于特定机构或 者特定区域学者学术创业的实证研究。这也是未来需 要重点关注的一个研究方向。 如上述今后的研究方向是要加强从个体层面对 于学者学术创业的研究,特别是对于学者心理特征的 深入研究。建议从社会心理学的角度寻求研究的切入 点,可以考虑采用实地访谈法对大学和科研院所的学 者进行访谈,深入了解我国学者对于学术创业的真实 想法,掌握分析我国学者关于学术创业活动心理特征 的第一手资料,以确定影响学者发生实际创业行为的 关键因素,从而为全面有效的政策制定和激励措施提 供理论依据。 参考文献 (References) [1] D. B. Audretsch. The entrepreneurial society. New York: Oxford University Press, 2007. [2] G. Maximilian, O. Martin, K. S. Rainer and U. Cantner. Scien- tists’ transition to academic entrepreneurship: Economic and psychological determinants. Journal of Economic Psychology, 2012, 33(3): 628-641. [3] S. A. Shane. Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004. [4] 李华晶等. 学术创业: 国外研究现状与分析[J]. 中国科技论 坛, 2008, 12: 124-128. [5] 李华晶. 学者、学术组织与环境: 学术创业研究评析[J]. 科学 学与科学技术管理, 2009, 2: 51-54. [6] K. Magnus, J. E. Dylan. Comparing academic entrepreneurship in Europe—The case of Sweden and Ireland. Small Business Economics, 2000, 14(4): 299-309. [7] S. F. M. Paula, F. Margarida and M. G. Manuel. Do individual factors matter? A survey of scientists’ patenting in Portuguese public research organizations. Scientometrics, 2007, 70(2), 355- 377. [8] A. Lockett, D. Siegel, M. Wright, et al. The creation of univer- sity spin off firms at public research institutions: Managerial and policy implications. Research Policy, 2005, 34(7): 981-993. [9] P. D’Este, P. Patel. University-industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with indus- try. Research Policy, 2007, 36(9): 1295-1313. [10] Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behav- ior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 179-2117. [11] M. Fishbein, I. Ajzen. Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research reading, Hoboken: Ad- dison-Wesley, 1975. [12] S. Shane. Encouraging university entrepreneurship? The effect of the Bayh-Dole Act on university patenting in the United States. Journal of Business Venturing, 2004, 19(1): 127-151. [13] N. Nicholson. A theory of work role transitions. Administrative Science Quarterly, 1984, 29(2): 172-191. [14] R. A. Baron. The cognitive perspective: A valuable tool for answering. Journal of Business Venturing, 2004, 221-239. [15] B. Bird. Implementing entrepreneurial ideas: The case for inten- tion. Academy of Management Review, 1988, 13(3): 442-453. [16] N. F. Krueger, M. D. Reilly and A. L. Carsrud. Competing mod- els of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 2000, 15(5-6): 411-432. [17] N. F. Krueger. Entrepreneurial intentions are dead: Long live entrepreneurial intentions. In A. L. Carsrud & M. Brännback, Eds., Understanding theentrepreneurial mind: Opening the black boxNew York: Springer, 2009: 51-72. [18] S. Mosey, M. Wright. From human capital to social capital: A longitudinal study of technology-based academic entrepreneurs. Entrepreneurship: Theory & Practice, 2007, 31(6): 909-935. [19] T. T. Aldridge, D. B. Audretsch. The Bayh-Dole Act and scien- tist entrepreneurship. Research Policy, 2011, 40(5): 1058-1067. [20] N. Lacetera. Academic entrepreneurship. Managerial and Deci- sion Economics, 2009, 30(7): 443-464. [21] M. Fishbein, I. Ajzen. Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Taylor, 2010. [22] N. F. Krueger, A. L. Carsrud. Entrepreneurial intentions: Apply- ing the theory of planned behavior. Entrepreneurship & Regional Development, 1993, 5: 315-330. [23] G. S. Becker. Human capital: A theoretical and empirical analy- sis with a special reference to education. Chicago: The Univer- sity of Chicago Press, 1964. [24] P. Azoulay, W. Ding and T. Stuart. The determinants of faculty patenting behavior: Demographics or opportunity? Journal of Econonomic Behavior and Organization, 2007, 63(4): 599-623. [25] S. Krabel, P. Mueller. What drives scientists to start their own company? An empirical investigation of Max Planck Society scientists. Research Policy, 2009, 38(6): 947-956. [26] K. Hoye, F. Pries. “Repeat commercializers”, the “habitual en- trepreneurs” of university-industry technology transfer. Techno- vation, 2009, 29(10): 682-689. [27] N. Bosma, R. Harding. Global entrepreneurship monitor: GEM 2006 Results. London: London Business School/Babson College, 2007. [28] P. Davidsson, B. Honig. The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 2003, 18(3): 301-331. [29] J. Thursby, M. Thursby. University licensing. Oxford Review of Economic Policy, 2007, 23(4): 620-639. [30] T. T. Aldridge, D. B. Audretsch. The Bayh-Dole Act and scien- tist entrepreneurship. Research Policy, 2011, 40(5): 1058-1067. [31] C. A. Campbell. A decision theory model for entrepreneurial acts. Entrepreneurship: Theory & Practice, 1992, 17(1): 21-27. [32] R. E. Kihlstrom, J.-J. Laffont. A general equilibrium entrepre- neurial theory of firm formation based on risk aversion. Journal of Political Economy, 1979, 4: 719-748. [33] F. Liñán, Y.-W. Chen. Development and cross-cultural applica- tion of a specific instrument to measure entrepreneurial inten- tions. 2009. [34] M. Gulbrandsen. ‘‘But Peter’s in it for the money’’—The limi- nality of entrepreneurial scientists. VEST Journal for Science and Technology Studies, 2005, 18(1): 49-75. [35] J. Owen-Smith, W. Powell. Careers and contradictions: Faculty responses to the transformation of knowledge and its uses in the life sciences. Research in the Sociology of Work, 2001, 10: 109- Copyright © 2013 Hanspub 132  基于 TPB 的学者创业意向形成机制研究 140. [36] H. Etzkowitz. The norms of entrepreneurial science: Cognitive effects of the new university-industry linkages. Research Policy, 1998, 27: 823-833. [37] J. Bercovitz, M. Feldman. Academic entrepreneurs: Organiza- tional change at the individual level. Organization Science, 2008, 19(1): 69-89. [38] D. M. Williams. Outcome expectancy and self-efficacy: Theo- retical implications of an unresolved contradiction. Personality and Social Psychology Review, 2010, 14: 417-425. Copyright © 2013 Hanspub 133 |