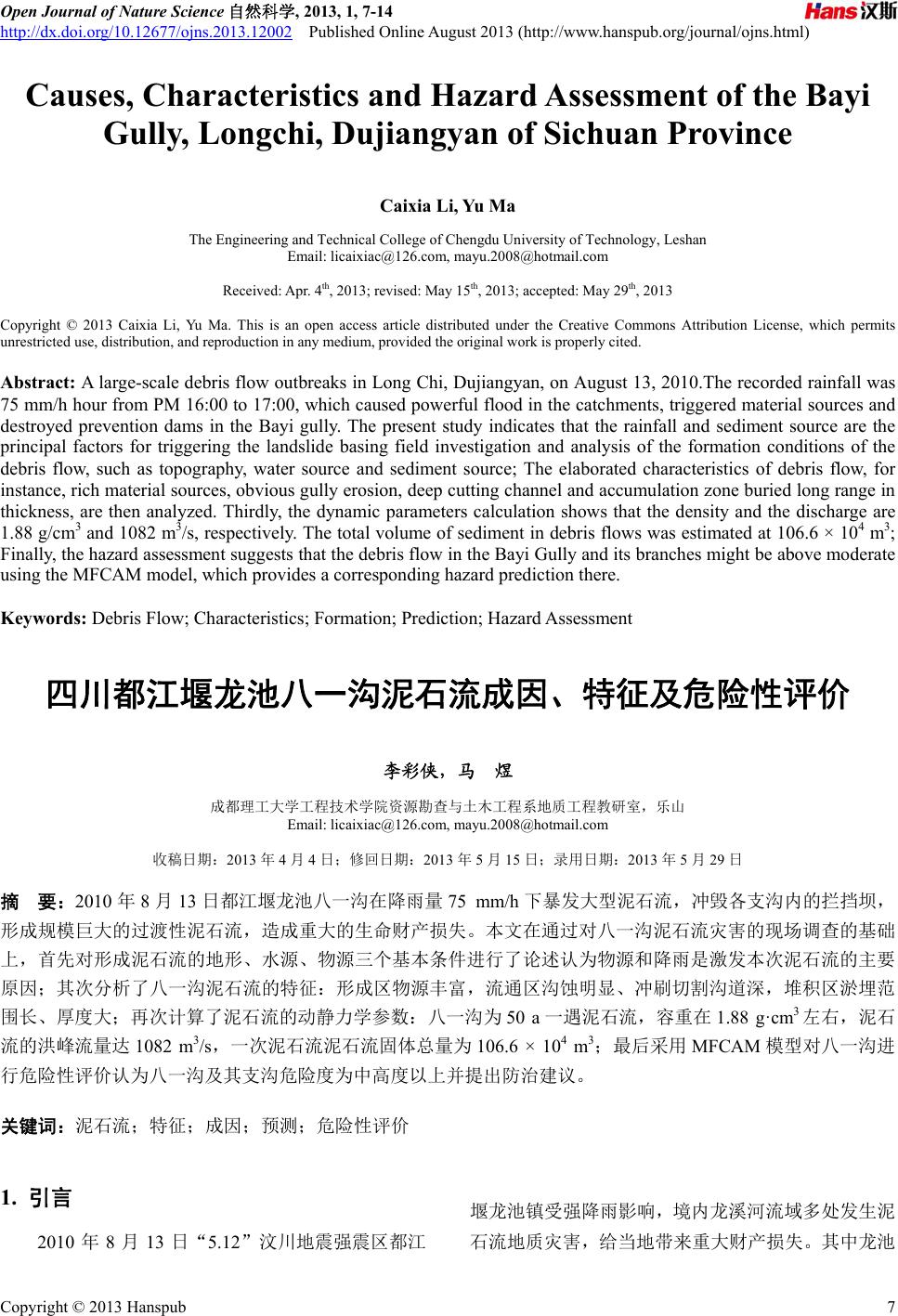

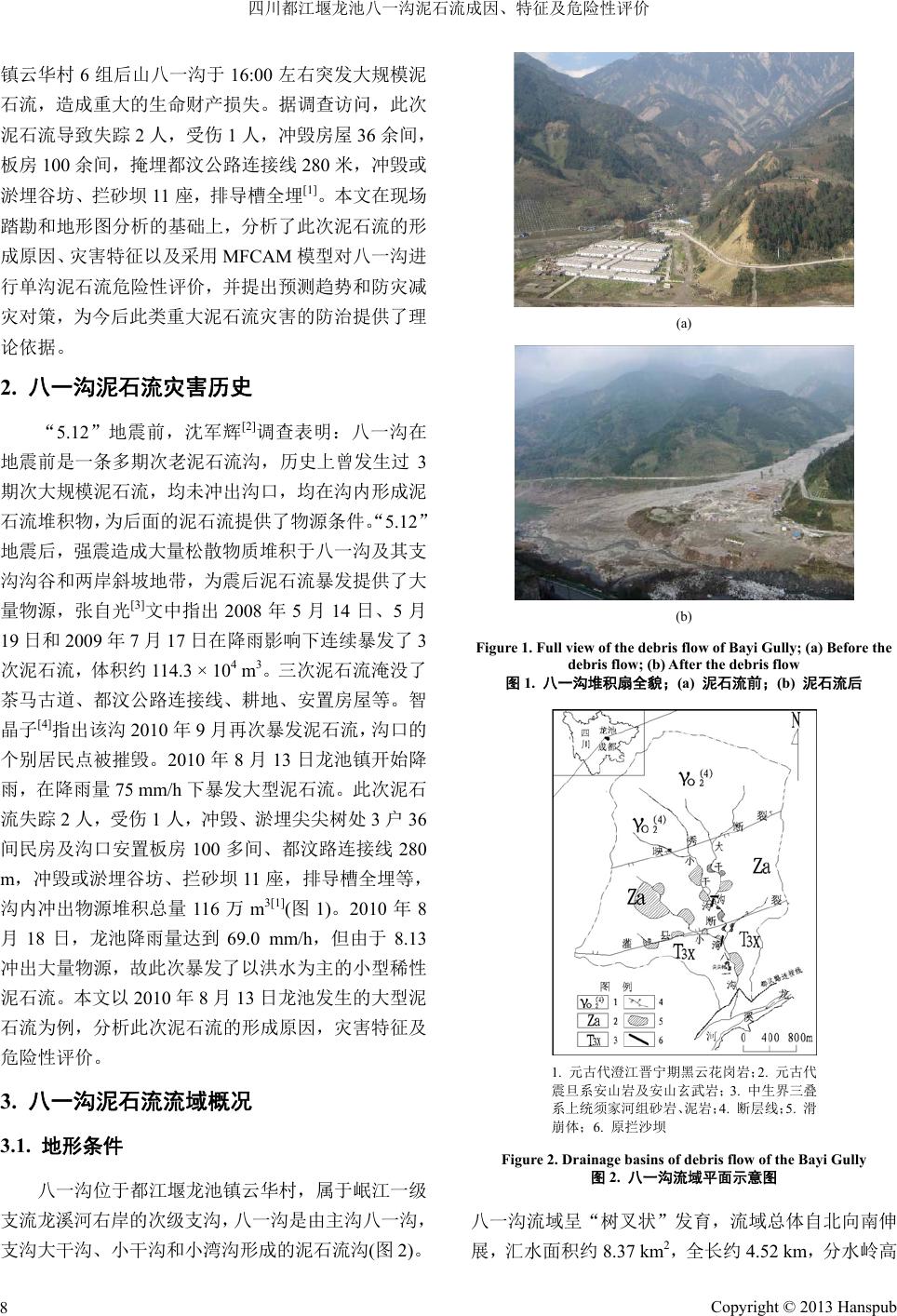

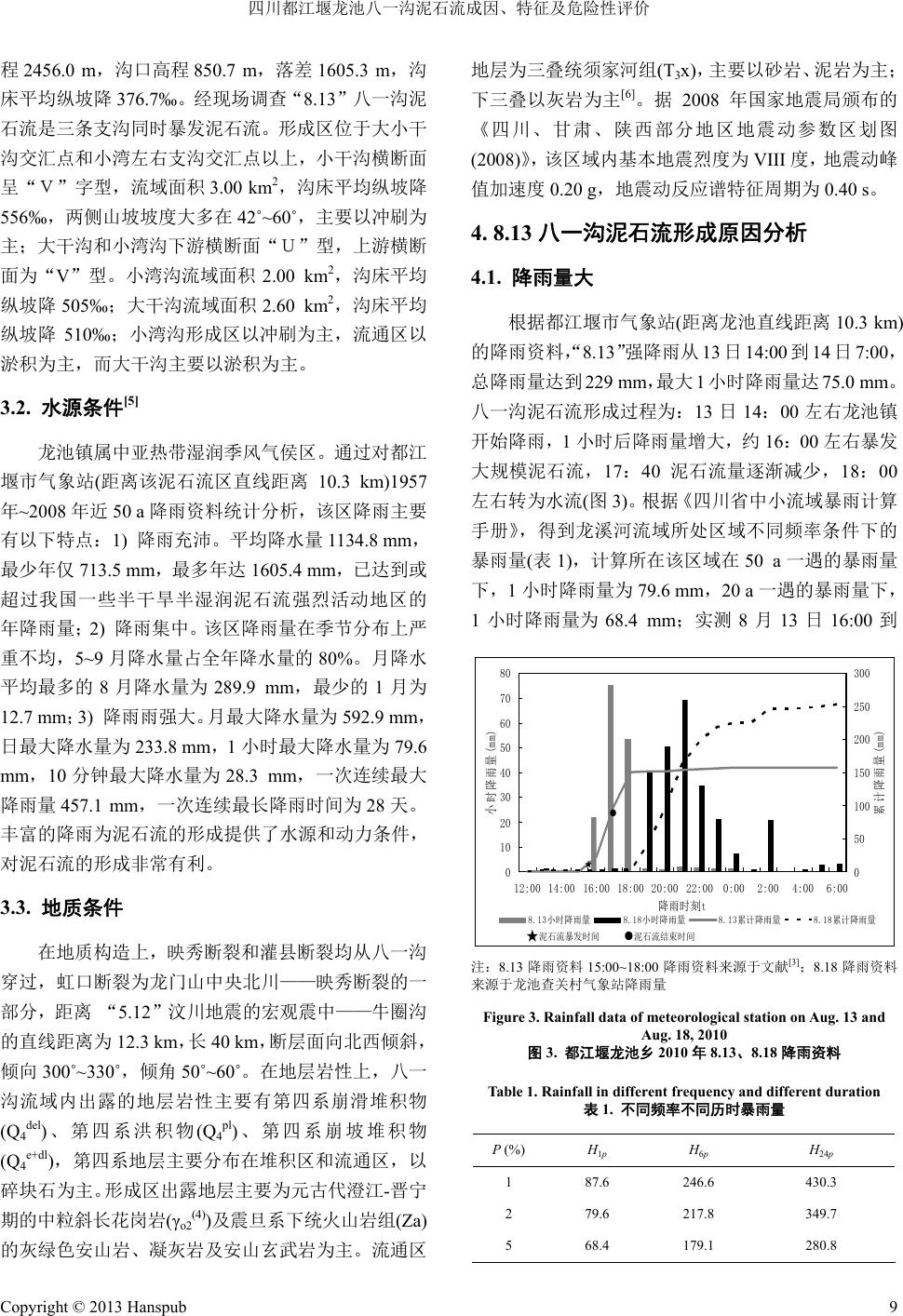

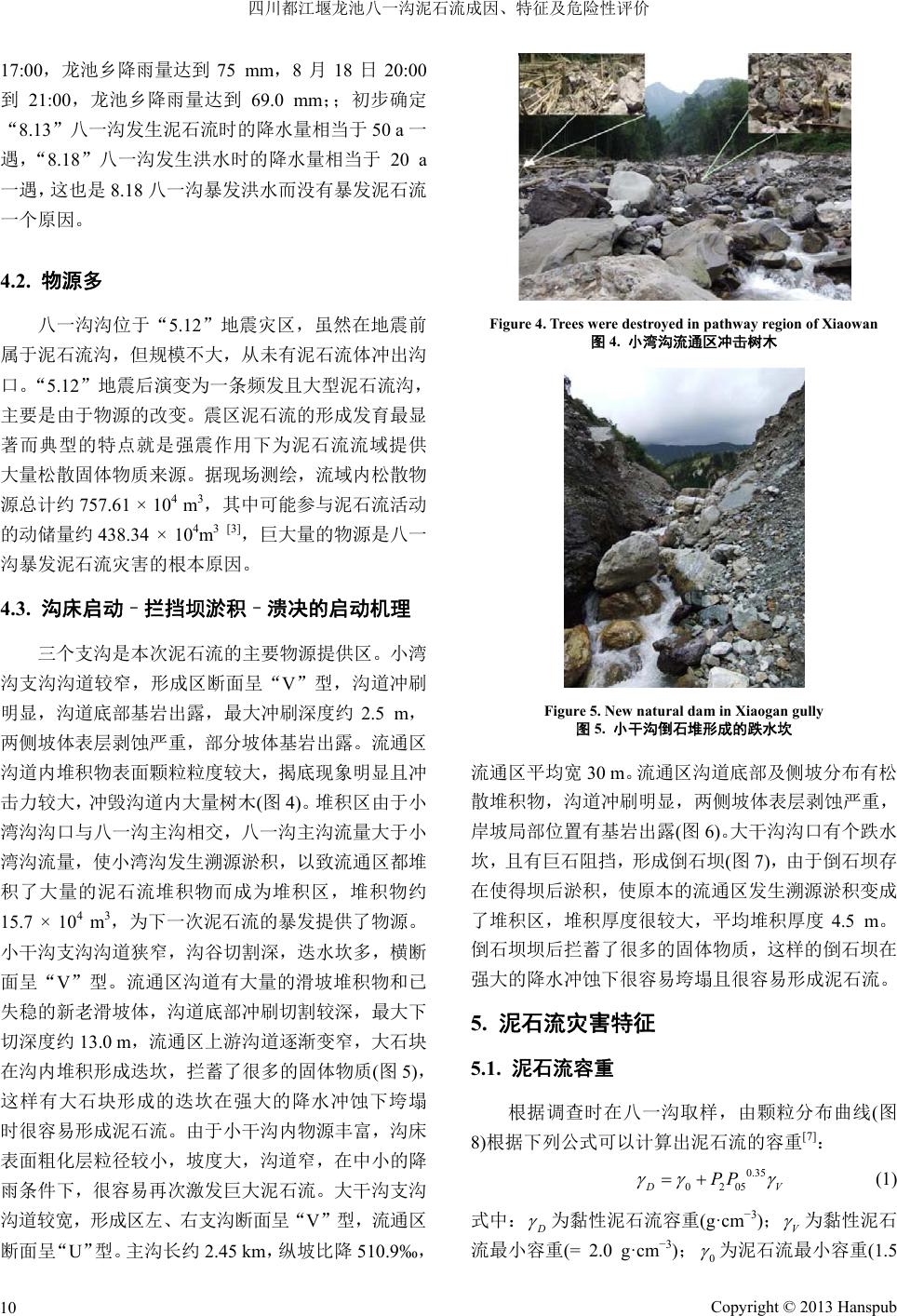

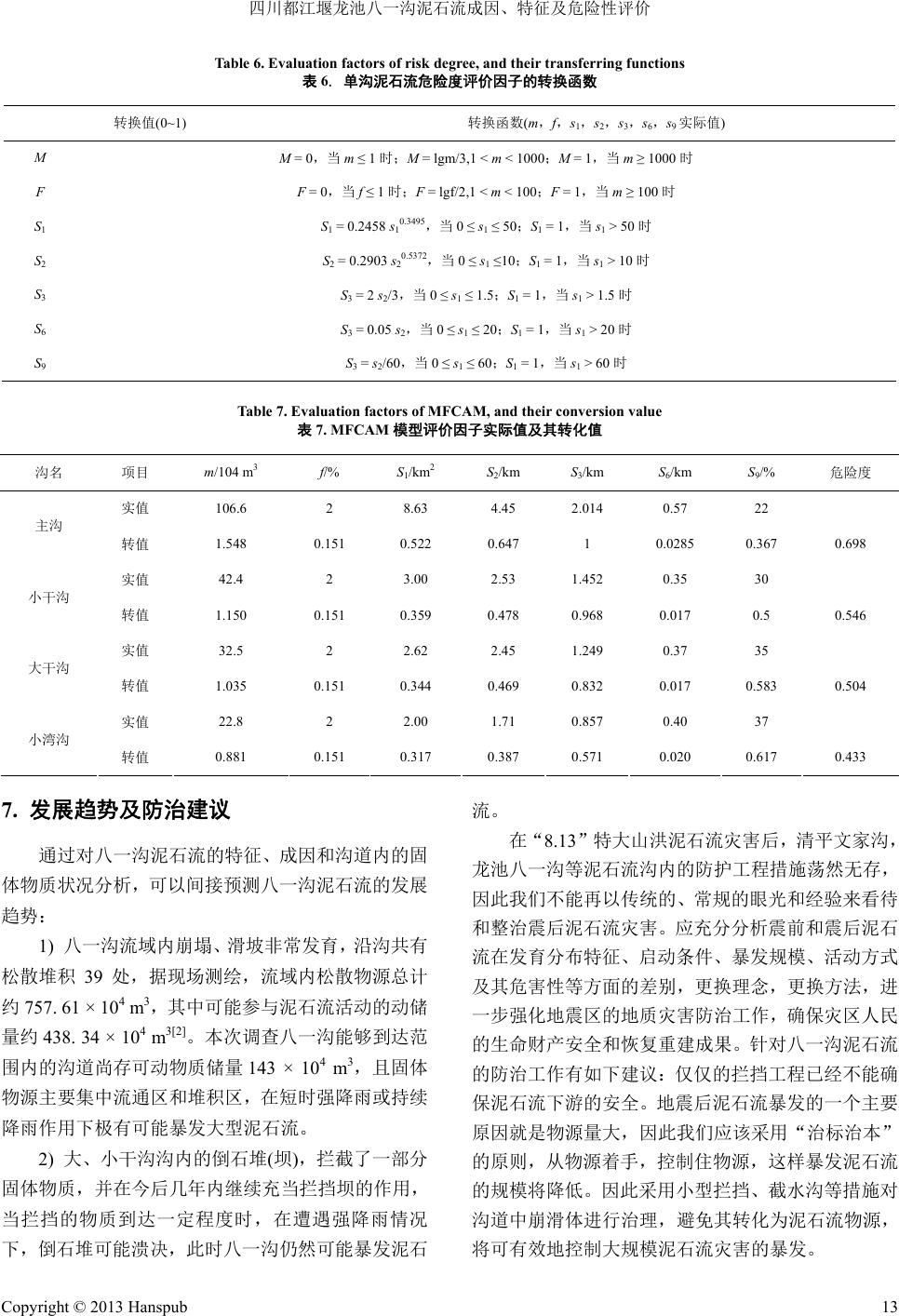

Open Journal of Nature Science自然科学, 2013, 1, 7-14 http://dx.doi.org/10.12677/ojns.2013.12002 Published Online August 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ojns.html) Causes, Characteristics and Hazard Assessment of the Bayi Gully, Longchi, Dujiangyan of Sichuan Province Caixia Li, Yu Ma The Engineering and Technical College of Chengdu University of Technology, Leshan Email: licaixiac@126.com, mayu.2008@hotmail.com Received: Apr. 4th, 2013; revised: May 15th, 2013; accepted: May 29th, 2013 Copyright © 2013 Caixia Li, Yu Ma. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: A large-scale debris flow outbreaks in Long Chi, Dujiangyan, on August 13, 2010.The recorded rainfall was 75 mm/h hour from PM 16:00 to 17:00, which caused powerful flood in the catchments, triggered material sources and destroyed prevention dams in the Bayi gully. The present study indicates that the rainfall and sediment source are the principal factors for triggering the landslide basing field investigation and analysis of the formation conditions of the debris flow, such as topography, water source and sediment source; The elaborated characteristics of debris flow, for instance, rich material sources, obvious gully erosion, deep cutting channel and accumulation zone buried long range in thickness, are then analyzed. Thirdly, the dynamic parameters calculation shows that the density and the discharge are 1.88 g/cm3 and 1082 m3/s, respectively. The total volume of sediment in debris flows was estimated at 106.6 × 104 m3; Finally, the hazard assessment suggests that the debris flow in the Bayi Gully and its branches might be above moderate using the MFCAM model, which provides a corresponding hazard prediction there. Keywords: Debris Flow; Characteristics; Formation; Prediction; Hazard Assessment 四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 李彩侠,马 煜 成都理工大学工程技术学院资源勘查与土木工程系地质工程教研室,乐山 Email: licaixiac@126.com, mayu.2008@hotmail.com 收稿日期:2013 年4月4日;修回日期:2013年5月15 日;录用日期:2013 年5月29日 摘 要:2010 年8月13日都江堰龙池八一沟在降雨量75 mm/h下暴发大型泥石流,冲毁各支沟内的拦挡坝, 形成规模巨大的过渡性泥石流,造成重大的生命财产损失。本文在通过对八一沟泥石流灾害的现场调查的基础 上,首先对形成泥石流的地形、水源、物源三个基本条件进行了论述认为物源和降雨是激发本次泥石流的主要 原因;其次分析了八一沟泥石流的特征:形成区物源丰富,流通区沟蚀明显、冲刷切割沟道深,堆积区淤埋范 围长、厚度大;再次计算了泥石流的动静力学参数:八一沟为 50 a一遇泥石流,容重在 1.88 g·cm3左右,泥石 流的洪峰流量达1082 m3/s,一次泥石流泥石流固体总量为 106.6 × 104 m 3;最后采用MFCAM 模型对八一沟进 行危险性评价认为八一沟及其支沟危险度为中高度以上并提出防治建议。 关键词:泥石流;特征;成因;预测;危险性评价 1. 引言 2010 年8月13 日“5.12”汶川地震强震区都江 堰龙池镇受强降雨影响,境内龙溪河流域多处发生泥 石流地质灾害,给当地带来重大财产损失。其中龙池 Copyright © 2013 Hanspub 7  四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 镇云华村 6组后山八一沟于 16:00 左右突发大规模泥 石流,造成重大的生命财产损失。据调查访问,此次 泥石流导致失踪 2人,受伤1人,冲毁房屋 36余间, 板房 100 余间,掩埋都汶公路连接线 280 米,冲毁或 淤埋谷坊、拦砂坝 11 座,排导槽全埋[1]。本文在现场 踏勘和地形图分析的基础上,分析了此次泥石流的形 成原因、灾害特征以及采用 MFCAM 模型对八一沟进 行单沟泥石流危险性评价,并提出预测趋势和防灾减 灾对策,为今后此类重大泥石流灾害的防治提供了理 论依据。 2. 八一沟泥石流灾害历史 “5.12”地震前,沈军辉[2] 调 查表明:八一 沟在 地震前是一条多期次老泥石流沟,历史上曾发生过 3 期次大规模泥石流,均未冲出沟口,均在沟内形成泥 石流堆积物,为后面的泥石流提供了物源条件。“5.12” 地震后,强震造成大量松散物质堆积于八一沟及其支 沟沟谷和两岸斜坡地带,为震后泥石流暴发提供了大 量物源,张自光[3]文中指出2008 年5月14 日、5月 19 日和2009 年7月17日在降雨影响下连续暴发了 3 次泥石流,体积约 114.3 × 104 m3。三次泥石流淹没了 茶马古道、都汶公路连接线、耕地、安置房屋等。智 晶子[4]指出该沟2010 年9月再次暴发泥石流,沟口的 个别居民点被摧毁。2010年8月13 日龙池镇开始降 雨,在降雨量 75 mm/h 下暴发大型泥石流。此次泥石 流失踪 2人,受伤 1人,冲毁、淤埋尖尖树处 3户36 间民房及沟口安置板房 100 多间、都汶路连接线 280 m,冲毁或淤埋谷坊、拦砂坝11 座,排导槽全埋等, 沟内冲出物源堆积总量116 万m3[1](图1)。2010 年8 月18 日,龙池降雨量达到 69.0 mm/h,但由于 8.13 冲出大量物源,故此次暴发了以洪水为主的小型稀性 泥石流。本文以2010 年8月13 日龙池发生的大型泥 石流为例,分析此次泥石流的形成原因,灾害特征及 危险性评价。 3. 八一沟泥石流流域概况 3.1. 地形条件 八一沟位于都江堰龙池镇云华村,属于岷江一级 支流龙溪河右岸的次级支沟,八一沟是由主沟八一沟, 支沟大干沟、小干沟和小湾沟形成的泥石流沟(图2)。 (a) (b) Figure 1. Full view of the debris flow of Bayi Gully; (a) Before the debris flow; (b) After the debris flow 图1. 八一沟堆积扇全貌;(a) 泥石流前;(b) 泥石流后 1. 元古代澄江晋宁期黑云花岗岩;2. 元古代 震旦系安山岩及安山玄武岩;3. 中生界三叠 系上统须家河组砂岩、泥岩;4. 断层线;5. 滑 崩体;6. 原拦沙坝 Figure 2. Drainage basins of debris flow of the Bayi Gully 图2. 八一沟流域平面示意图 八一沟流域呈“树叉状”发育,流域总体自北向南伸 展,汇水面积约8.37 km2,全长约 4.52 km,分水岭高 Copyright © 2013 Hanspub 8  四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 程2456.0 m,沟口高程 850.7 m,落差1605.3 m,沟 床平均纵坡降376.7‰。经现场调查“8.13”八一沟泥 石流是三条支沟同时暴发泥石流。形成区位于大小干 沟交汇点和小湾左右支沟交汇点以上,小干沟横断面 呈“V”字型,流域面积 3.00 km2,沟床平均纵坡降 556‰,两侧山坡坡度大多在42˚~60˚,主要以冲刷为 主;大干沟和小湾沟下游横断面“U”型,上游横断 面为“V”型。小湾沟流域面积 2.00 km2,沟床平均 纵坡降 505‰;大干沟流域面积 2.60 km2,沟床平均 纵坡降 510‰;小湾沟形成区以冲刷为主,流通区以 淤积为主,而大干沟主要以淤积为主。 3.2. [5] 水源条件 热带湿润季风气侯区。通过对都江 堰市 在地质构 ,映秀断裂和灌县断裂均从八一沟 穿过 根据都江堰市气象站(距离龙池直线距离10.3 km) 的降 龙池镇属中亚 气象站(距离该泥石流区直线距离 10.3 km)1957 年~2008 年近 50 a 降雨资料统计分析,该区降雨主要 有以下特点:1) 降雨充沛。平均降水量 1134.8 mm, 最少年仅713.5 mm,最多年达 1605.4 mm,已达到或 超过我国一些半干旱半湿润泥石流强烈活动地区的 年降雨量;2) 降雨集中。该区降雨量在季节分布上严 重不均,5~9月降水量占全年降水量的80%。月降水 平均最多的8月降水量为 289.9 mm,最少的1月为 12.7 mm;3) 降雨雨强大。月最大降水量为592.9 mm, 日最大降水量为233.8 mm,1小时最大降水量为79.6 mm,10 分钟最大降水量为 28.3 mm,一次连续最大 降雨量 457.1 mm,一次连续最长降雨时间为 28天。 丰富的降雨为泥石流的形成提供了水源和动力条件, 对泥石流的形成非常有利。 3.3. 地质条件 造上 ,虹口断裂为龙门山中央北川——映秀断裂的一 部分,距离 “5.12”汶川地震的宏观震中——牛圈沟 的直线距离为12.3 km,长40 km,断层面向北西倾斜, 倾向 300˚~330˚,倾角50˚~60˚。在地层岩性上,八一 沟流域内出露的地层岩性主要有第四系崩滑堆积物 (Q4 del)、第四系洪积物(Q4 pl)、第四系崩坡堆积物 (Q4 e+dl),第四系地层主要分布在堆积区和流通区,以 碎块石为主。形成区出露地层主要为元古代澄江-晋宁 期的中粒斜长花岗岩(γo2 (4))及震旦系下统火山岩组(Za) 的灰绿色安山岩、凝灰岩及安山玄武岩为主。流通区 地层为三叠统须家河组(T3x),主要以砂岩、泥岩为主; 下三叠以灰岩为主[6]。据 2008 年国家地震局颁布的 《四川、甘肃、陕西部分地区地震动参数区划图 (2008)》,该区域内基本地震烈度为 VIII 度,地震动峰 值加速度0.20 g,地震动反应谱特征周期为0.40 s。 4. 8.13八一沟泥石流形成原因分析 4.1. 降雨量大 雨资料,“8.13”强降雨从 13 日14:00到14 日7:00, 总降雨量达到 229 mm,最大1小时降雨量达 75.0 mm。 八一沟泥石流形成过程为:13 日14:00 左右龙池镇 开始降雨,1小时后降雨量增大,约16 :00左右暴发 大规模泥石流,17:40 泥石流量逐渐减少,18:00 左右转为水流(图3)。根 据《四川省中小流域暴雨计算 手册》,得到龙溪河流域所处区域不同频率条件下的 暴雨量(表1),计算所在该区域在 50 a一遇的暴雨量 下,1小时降雨量为 79.6 mm,20 a 一遇的暴雨量下, 1小时降雨量为68.4 mm;实测 8月13 日16:00 到 ● ★ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 12:00 14:00 16:0018:00 20:00 22:000:002:004:006:00 降雨时刻t 小时降雨量(mm) 0 50 100 150 200 250 300 累计降雨量(mm) 8.13小时降雨量 8.18小时降雨量 8.13累计降雨量 8.18累计降雨量 ★ 泥石流暴发时间 ● 泥石流结束时间 注:8.13 降雨资料 15:00~18:00降雨资料来源于文献[3];8.18 降雨资料 orological station on Aug. 13 and Table 1. Rainfall i P (%) 1 6pH24p 来源于龙池查关村气象站降雨量 Figure 3. Rainfall data of mete Aug. 18, 2010 图3. 都江堰龙池乡2010年8.13、8.18降雨资料 n different frequency and different duration 表1. 不同频率不同历时暴雨量 Hp H 1 87.6 246.6 430.3 2 79.6 217.8 349.7 5 68.4 179.1 280.8 Copyright © 2013 Hanspub 9  四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 17:0 乡降雨量达到 m,8月20:00 .2. 物源多 位于“5.12”地震灾区,虽然在地震前 属于 沟支 断面呈“U”型。主沟长约 2.45 km,纵坡比降 510.9‰, 0,龙池 75 m18 日 到21:00,龙池乡降雨量达到69.0 mm;;初步确定 “8.13”八一沟发生泥石流时的降水量相当于 50 a 一 遇,“8.18”八一沟发生洪水时的降水量相当于 20 a 一遇,这也是 8.18八一沟暴发洪水而没有暴发泥石流 一个原因。 4 八一沟沟 泥石流沟,但规模不大,从未有泥石流体冲出沟 口。“5.12”地震后演变为一条频发且大型泥石流沟, 主要是由于物源的改变。震区泥石流的形成发育最显 著而典型的特点就是强震作用下为泥石流流域提供 大量松散固体物质来源。据现场测绘,流域内松散物 源总计约757.61 × 104 m3,其中可能参与泥石流活动 的动储量约 438.34 × 104m3 [3],巨大量的物源是八一 沟暴发泥石流灾害的根本原因。 4.3. 沟床启动–拦挡坝淤积–溃决的启动机理 三个支沟是本次泥石流的主要物源提供区。小湾 沟沟道较窄,形成区断面呈“V”型,沟道冲刷 明显,沟道底部基岩出露,最大冲刷深度约 2.5 m, 两侧坡体表层剥蚀严重,部分坡体基岩出露。流通区 沟道内堆积物表面颗粒粒度较大,揭底现象明显且冲 击力较大,冲毁沟道内大量树木(图4)。堆积区由于小 湾沟沟口与八一沟主沟相交,八一沟主沟流量大于小 湾沟流量,使小湾沟发生溯源淤积,以致流通区都堆 积了大量的泥石流堆积物而成为堆积区,堆积物约 15.7 × 104 m 3,为下一次泥石流的暴发提供了物源。 小干沟支沟沟道狭窄,沟谷切割深,迭水坎多,横断 面呈“V”型。流通区沟道有大量的滑坡堆积物和已 失稳的新老滑坡体,沟道底部冲刷切割较深,最大下 切深度约13.0 m,流通区上游沟道逐渐变窄,大石块 在沟内堆积形成迭坎,拦蓄了很多的固体物质(图5), 这样有大石块形成的迭坎在强大的降水冲蚀下垮塌 时很容易形成泥石流。由于小干沟内物源丰富,沟床 表面粗化层粒径较小,坡度大,沟道窄,在中小的降 雨条件下,很容易再次激发巨大泥石流。大干沟支沟 沟道较宽,形成区左 、右支沟断面呈“V”型,流通区 Figure 4. Trees were destroyed in pathway region of Xiaowan 图4. 小湾沟流通区冲击树木 Figure 5. New natural dam in Xiaogan gully 图5. 小干沟倒石堆形成的跌水坎 流通区平 布有松 堆积物,沟道冲刷明显,两侧坡体表层剥蚀严重, 根据调查时在八一沟取样,由颗粒分布曲线(图 算出泥石流的容重[7]: 均宽30 m。流通区沟道底部及侧坡分 散 岸坡局部位置有基岩出露(图6)。大干沟沟口有个跌水 坎,且有巨石阻挡,形成倒石坝(图7),由于倒石坝存 在使得坝后淤积,使原本的流通区发生溯源淤积变成 了堆积区,堆积厚度很较大,平均堆积厚度 4.5 m。 倒石坝坝后拦蓄了很多的固体物质,这样的倒石坝在 强大的降水冲蚀下很容易垮塌且很容易形成泥石流。 5. 泥石流灾害特征 5.1. 泥石流容重 8)根据下列公式可以计 0.35 0205 D V PP (1) 为黏性泥石流容重(g·cm );式中: D −3V 为黏性泥石 流最小容 (= 2.0 g·cm−3); 重0 为泥石 流最小容重(1.5 Copyright © 2013 Hanspub 10  四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 Figure 6. Pathway region of Dagan gully 图6. 大干沟流通区 Figure 7. New natural dam and silting behind the dam in Dagan gully 图7. 大干沟倒石坝及坝后淤积 Figure 8. Particle analysis curve 图8. 颗粒分析曲线图 g·cm−3);P2为(小数表示); 05 为 < 0.05 mm 的细颗粒百分含量(小数表示),计算 泥石流的屈服应力是反映泥石流,特别是黏性泥 of densities of debris flows 石流容重计算 > 2 mm 的粗颗粒百分含量 P 结果见表2。根据现场调查颗粒堆积状态确定为过渡 性泥石流,故该沟泥石流容重值取 1.88 kg/m3。 5.2. 泥石流屈服应力 Table 2. Caculation 表2. 泥 P2/(%) P 05/(%) D /(g·cm−3) 堆积区上游 2.01 81.5 3.7 85.7 0.9 1.88 堆积区下游 石流特征 要参据在八一沟的调查可以得到 八一的屈 力[8,9]: 的重 数,根 沟泥石流 服应 sin Bgh (2) 式中: B 为泥石流体屈服应力(P 为 0c a); , 泥石流 容重(kg·m−3); 相对 c 泥石流容重(= 1.88 为 kg·m−3), 0 为环境容重,在陆面00 ,在水中 3 0 g为重力 (9 − 1kgm ;加速度 .81·s m3); 为坡 度(6˚);h为 最大堆积厚度(3 由式 6800 Pa B 泥石流的 .5 m)。 (2)得到 。 5.3. 泥石流流速 泥石流流速是决定泥石流动力特征和防治设计 ,目前所采取的各种计算公式大 多为半经验或经验公式,使用时要结合地区特点综合 考虑。 在八一沟三个支沟分别测量洪峰断面。各参数值 如下表 3: 根流灾害防治工程勘察规范 DZ/T0220- 2006 古乡沟、东川蒋家沟、武都火烧 中最重要的参数之一 据泥石 [10]粘性泥石流流速计算公式。 综合西藏 沟的通 用公式: 21 32 1 CC VRI n (3) 东川泥石流改进公式: 23 15 (4) cc VKR I 计算公式[8]: 粘性泥石流运动平均速度 14 D 12 13 50 1.1Vg RI (5) 式中: n——粘性泥石流的河床糙率,用内插法 10 cc D 查表(1 n 分别取 15/17/17); ——为粘性泥石流断面平均流速(m/s); ——为水力半径/泥石流泥深(m); Vc R Copyright © 2013 Hanspub 11  四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 Table 3. Par 表3.ameters of the cross-section 各洪峰断面参数值 位坡 水力半径 R 置 断面最大宽 B (m) 最大泥深 H (m) 面积 WC (m2) 纵 I (%) 小干沟 2.33 12.0 20.8 4.2 42.0 大干沟 11.5 3.1 31.5 13.9 2.03 小湾沟 1. 9.3 2.5 19.2 29.2 85 —为 流表面床(‰ —为粘性泥石流 速系 .6/9/10); 颗粒粒 径(堆 为泥沙颗粒中百分比小于10% 的颗粒粒 径(堆 范围 较窄 算结 果, C (6) 面面积(m); VC——泥石流断面平均流速(m/s); 泥石流流速和流量的计算结 5.4. ,一次泥石流冲出总量的计算 水量平衡原理分析出的概化过程线[11],可 按 下式 其中, T—— 石流持续时间(= 6240 s); Qc——为泥石流流量。 流冲出的固体物质总量按下式计算: Ic—泥石 (或沟 )坡度); K—流 数(这里分别取值为 6 D50——为泥沙颗粒中百分比小于50% 的 积区八一沟泥石流沉积物 D50 = 10 mm); D10—— 积区八一沟泥石流沉积物 D10 = 0.2 mm); 三种算法流速相差不大,公式(3)与(4)的适用 ,公式(5)的适用范围较广,更符合此次小沟支沟 泥石流的流速计算,因此在这里选择公式(5)的计 更加可靠。 采用形态调查法计算泥石流流量。根据现场测得 洪峰断面面积计算得 CC QWV WC——泥石流洪峰断 2 果见表 4。 泥石流流量 本次泥石流过程冲毁拦挡坝11 座,泥石流流量 按照溃决型泥石流计算 方法采用 计算Q (m3)。: 0.2 c QTQ (7) 为泥 一次泥石 HCWHW QQ (8) 其中 八一沟泥石流一次过程总量计算参 表5所示: 流速(m/s) ,Q为一次泥石流冲出量,取公式(7)计算结果。 数及结果如 Table 4. The velocity and discharge calculation of debris flow 表4. 泥石流流速和流量的计算结果 断面位置 (3) (4) (5) 流量(m /s) 3 小干沟 12.0 12.6 504 大干沟 10.2 小湾沟 277 1 10.3 321 13.8 14.4 八一沟 - - 5.3 1082 Table 5. The total volume and sidement volume of debris flow 5. 石量和 出固体物质的 Qc (m3/s) Q (× 3) Qh m3) 表一次泥 流总 冲总量 名称 104 m (×104 八一沟 1082 140.2 106.6 小干沟 504 63.0 42.4 大干沟 321 47.7 32.5 小湾沟 277 34.3 22.8 结果 沟冲出固106.6 × 3与由 现场测量的泥冲出物质 16.5 × 104相差不 。 6. 泥石流危险性评价 质灾害危险性是地质灾害发育密度、活动规 [12]。本文采用 MFCAM 模 3条支沟泥石流沟的单沟危险度进行计 算。 计算 八一体量104 m 石流量 1 m 3 大 地 模、活动频次的综合性反映 型对八一沟 该方法选择了泥石流规模M、泥石流发生频率 F 两个主要因子以及流域面积S1、主沟长度 S2、流域相 对高差 S3流域切割密度 S6及不稳定沟床比例 S9等 5 个次要因子,共计 7个评价因子的转换值进行危险度 评价。计算公式为[13]: 12 36 .29 0.140.09 0.060.110.039 0.29 0 H tMFSS SSS (9) 指标取值及其转换值见表 6,表7将各评价因子 转换值代人式(9): 八一沟泥石流的危险度为 H为0.698,按照分 级标 < H < 0.6)、高度危险(0.6 < H < 0.8 准:极低危险(0 < H < 0.2)、低度危险(0.2 < H < 0.4)、中度危险(0.4 )、极高危险(0.8 < H < 1.0),可知八一沟属于高度 危险的泥石流沟,与实地调查八一沟泥石流的定性结 果吻合。 Copyright © 2013 Hanspub 12  四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 Copyright © 2013 Hanspub 13 degreansferring functions 函数 转换值(0~1) 际值) Table 6. Evaluation factors of risk e, and their tr 表6. 单沟泥石流危险度评价因的转换子 转换函数(m,f,s1,s2,s3,s6,s9实 M M = 0,当 m ≤ 1 时;M = lgm/3,1 < m < 1000;M = 1,当 m ≥ 1000 时 F F = 0,当 f ≤ 1 时;F = lgf/2, 1 11 221 1 1 2,当 1 1 1 < m < 100;F = 1,当 m ≥ 100 时 S1 S = 0.2458 s0.3495,当 0 ≤ s1 ≤ 50;S1 = 1,当 s > 50 时 S2 S = 0.2903 s0.5372,当 0 ≤ s1 ≤10;S = 1,当 s > 10 时 S3 S3 = 2 s2/3,当 0 ≤ s1 ≤ 1.5;S1 = 1,当 s > 1.5 时 S6 S3 = 0.05 s0 ≤ s1 ≤ 20;S = 1,当s > 20 时 S9 S3 = s2/60,当 0 ≤ s1 ≤ 60;S1 = 1,当 s1 > 60 时 Table 7. Evaluatict 表7. M 沟名 项目 m/10 /km S9/% 危险度 on faors of MFCAM, and their conversion value FCAM 模型评价因子实际值及其转化值 4 m3 f/% S1/km2 S2/km S3/km S6 实值 106.6 2 8.63 4.45 2.014 0.57 22 主沟 转值 0.698 实值 小干沟 0.8 大干沟 0. 小湾沟 1.548 0.151 0.522 0.647 1 0.0285 0.367 42.4 2 3.00 2.53 1.452 0.35 30 转值 1.150 0.151 0.359 0.478 960.017 0.5 0.546 实值 32.5 2 2.62 2.45 1.249 0.37 35 转值 1.035 0.151 0.344 0.469 0.832 0.017 583 0.504 实值 22.8 2 2.00 1.71 0.857 0.40 37 转值 0.881 0.151 0.317 0.387 0.571 0.020 0.617 0.433 7. 势及 治建 、成因和沟道内的固 况分析,可以间接预测八一沟泥石流的发展 趋势 39 处,据现场测绘,流域内松散物源总计 约7 坝的作用, 当拦 流 在“8.13”特大山洪泥石流灾害后,清平文家沟, 震后泥石流灾害。应充分分析震前和震后泥石 流在 将可有效地控制大规模泥石流灾害的暴发。 发展趋 防 议 通过对八一沟泥石流的特征 体物质状 : 1) 八一沟流域内崩塌、滑坡非常发育,沿沟共有 松散堆积 57. 61 × 104 m3,其中可能参与泥石流活动的动储 量约 438. 34 × 104 m3[2]。本次调查八一沟能够到达范 围内的沟道尚存可动物质储量143 × 104 m 3,且固体 物源主要集中流通区和堆积区,在短时强降雨或持续 降雨作用下极有可能暴发大型泥石流。 2) 大、小干沟沟内的倒石堆(坝),拦截了一部分 固体物质,并在今后几年内继续充当拦挡 挡的物质到达一定程度时,在遭遇强降雨情况 下,倒石堆可能溃决,此时八一沟仍然可能暴发泥石 龙池八一沟等泥石流沟内的防护工程措施荡然无存, 因此我们不能再以传统的、常规的眼光和经验来看待 和整治 。 发育分布特征、启动条件、暴发规模、活动方式 及其危害性等方面的差别,更换理念,更换方法,进 一步强化地震区的地质灾害防治工作,确保灾区人民 的生命财产安全和恢复重建成果。针对八一沟泥石流 的防治工作有如下建议:仅仅的拦挡工程已经不能确 保泥石流下游的安全。地震后泥石流暴发的一个主要 原因就是物源量大,因此我们应该采用“治标治本” 的原则,从物源着手,控制住物源,这样暴发泥石流 的规模将降低。因此采用小型拦挡、截水沟等措施对 沟道中崩滑体进行治理,避免其转化为泥石流物源,  四川都江堰龙池八一沟泥石流成因、特征及危险性评价 8. 结论 1) 汶川地震前,八一沟历史上发生过三次泥石 流,是一个低频泥石流;地震后流域内崩塌、滑坡发 育,在 3年内共发生过 4次泥石流。在 2010 年8 13 日强降雨条件下雨水冲刷沟道及两侧崩滑体,冲毁 形成大规模的泥石流,地震后八一沟为高 频-暴 流, 容重 3 参考 12”汶川地震诱发都江堰龙 , 23(2): 78-92. 627. (1): 27-32. 43(S1): 92-98. [2] 沈军辉, 朱容辰, 刘维国等.“5· 月 与 拦挡坝进而 雨-沟谷型-偏粘性过渡性大型泥石流。 2) 目前八一沟沟内仍然存在有大量物源和潜在 滑坡体,在强降雨下极有可能暴发较大规模的泥石流 灾害。 3) 强降雨是“8.13”八一沟大型泥石流暴发的主 要原因。“8.13”八一沟泥石流是 50 a一遇泥石 −3 在1.88 g·cm左右;泥石流的洪峰流量达1082 m·s−1,一次泥石流泥石流固体总量为 106.6 × 104 m3。 [11 文献 (References) [1] 马煜, 余斌, 吴雨夫等. 四川都江堰龙池“8.13”八一沟大型 泥石流灾害研究[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2011, 池镇干沟泥石流可能性地质分析[J]. 山地学报, 2008, 26(5): 513-517. [3] 张自光, 张志明, 张顺斌. 都江堰市八一沟泥石流形成条件 动力学特征分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2010, 21(1): 34-38. [4] 智晶子, 王运生, 韩丽芳等. 四川省都江堰龙池甘沟泥石流特 征及危险性分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2010, 21(4): 52-56. [5] 四川省地质工程勘察院. 四川省都江堰市龙池镇“8.13”暴 雨 地质灾害排查报告[R]. 2010: 9. [6] 四川省地质局区域地质测量队. 1:20 万灌县幅区域地质调查 报告[R]. 1976. [7] 余斌. 根据泥石流沉积物计算泥石流容重的方法研究[J]. 沉 积学报, 2008, 26(5): 789-796. [8] 余斌. 不同容重的泥石流淤积厚度计算方法研究[J]. 防灾减 灾工程学报, 2010 [9] 马煜. 粘土矿物成份与泥石流屈服应力的关系研究[D]. 成都 理工大学硕士论文, 2011. [10] 中华人民共和国国土资源部. 泥石流灾害防治工程勘查规范 [M]. DZ/T 0220-2006. ] 张健楠, 马煜, 张惠惠等. 四川省都江堰市大干沟 地震泥石流 [J]. 山地学报, 2010, 28(5): 623- [12] 张春山, 张业成等. 中国崩塌、滑坡、泥石流灾害危险性评价[J]. 地质力学学报, 2004, 10 [13] 刘希林, 莫多闻. 泥石流风险评价[M]. 成都: 四川科学技术 出版社, 2003: 13-32. Copyright © 2013 Hanspub 14 |