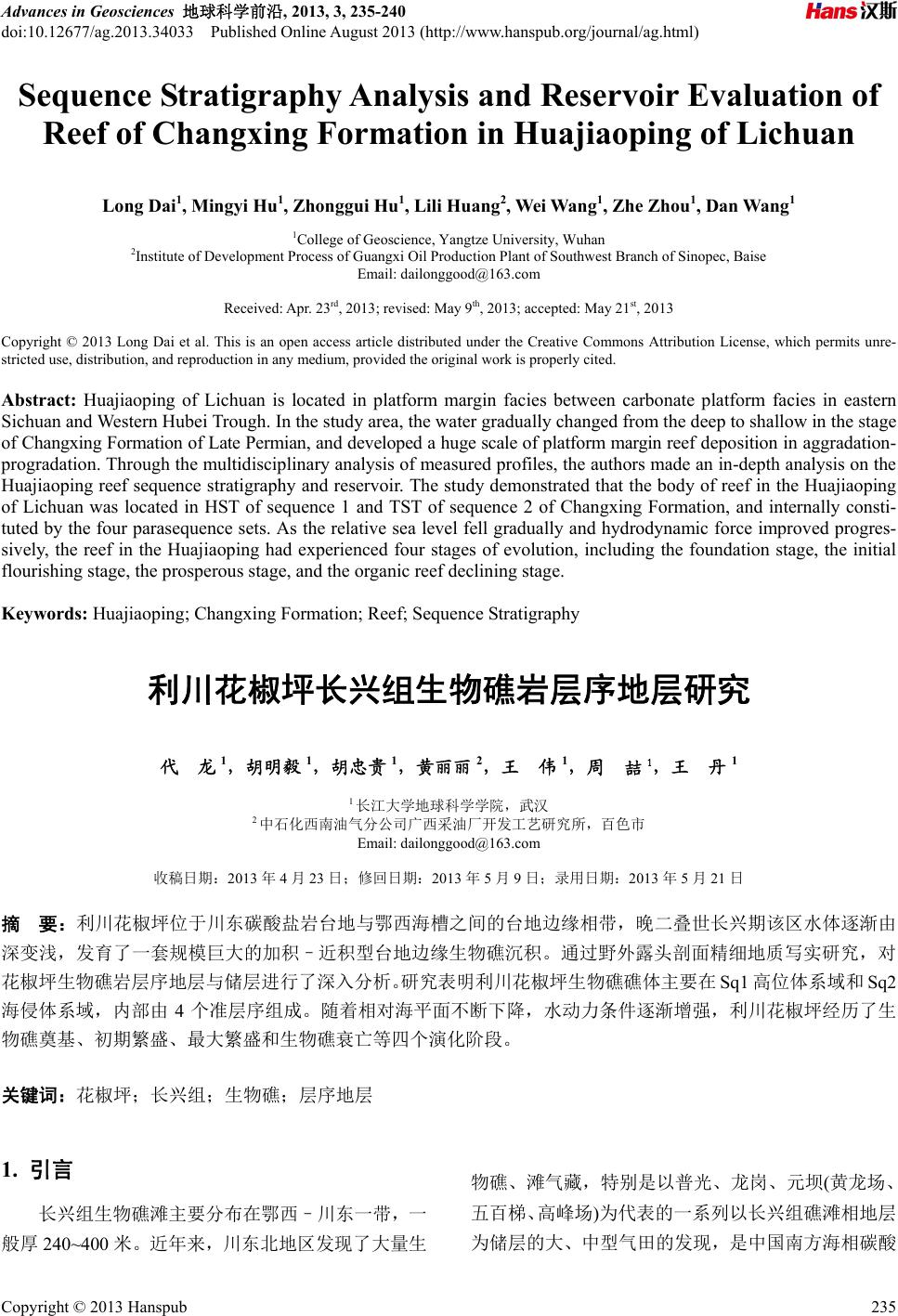

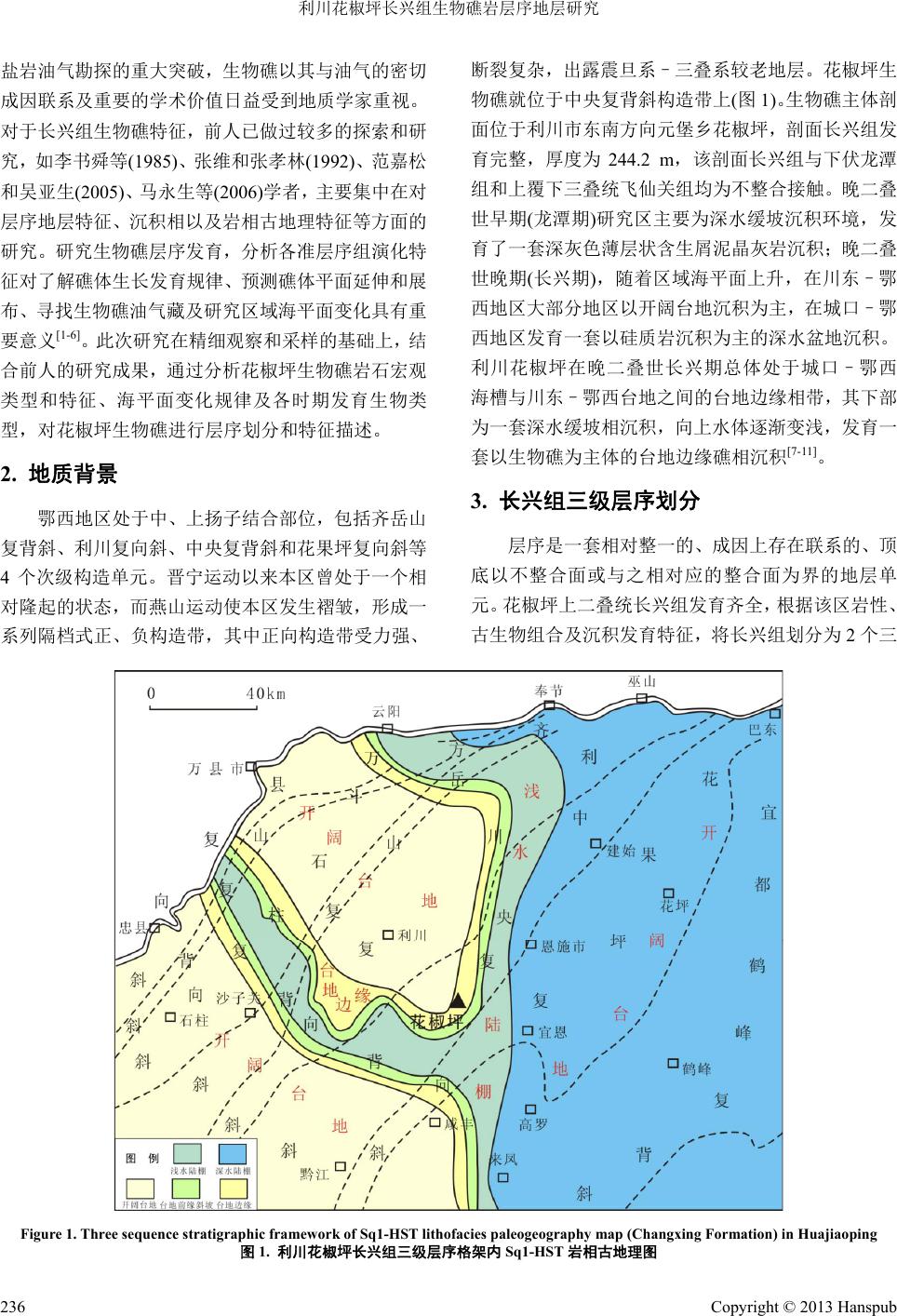

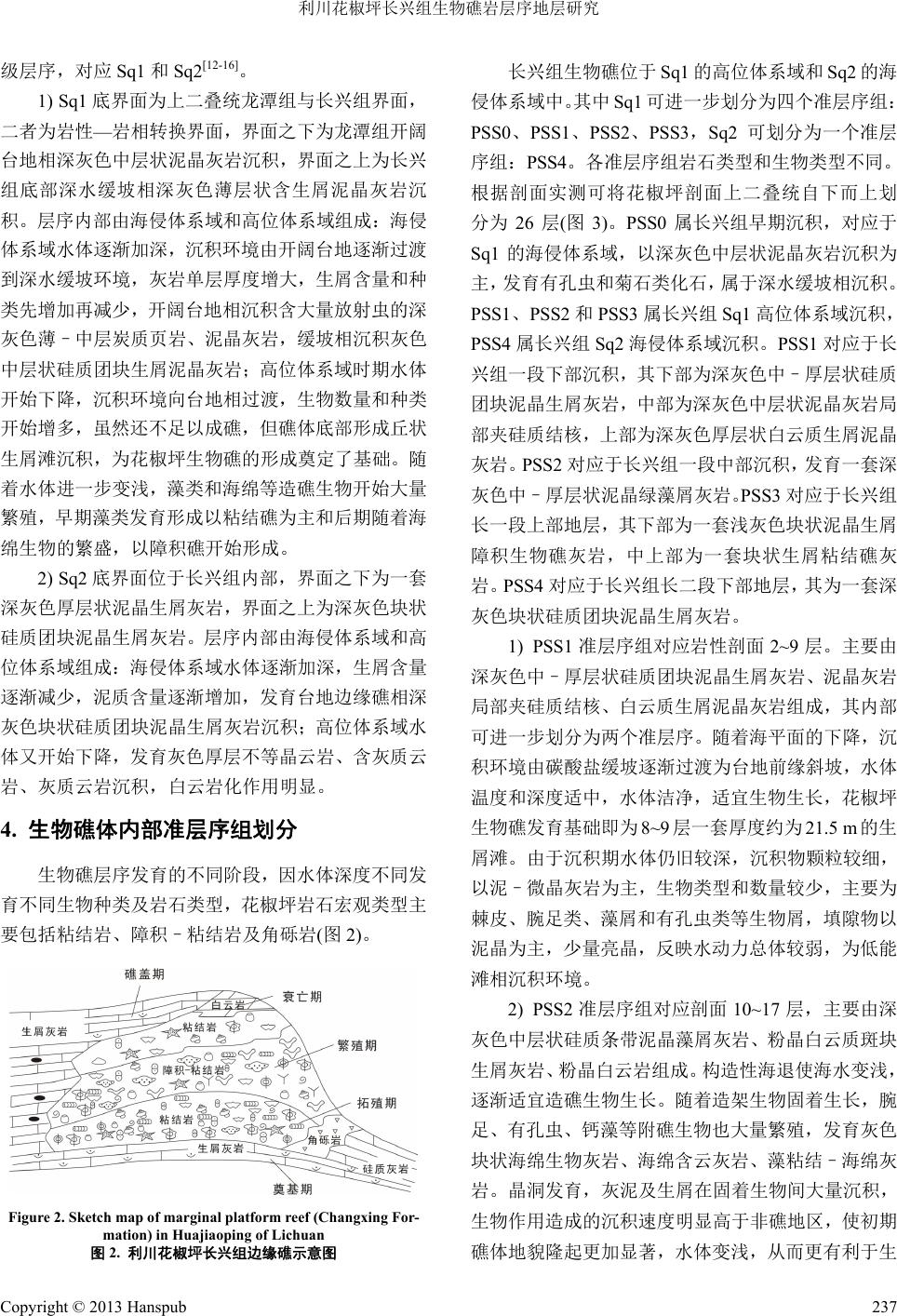

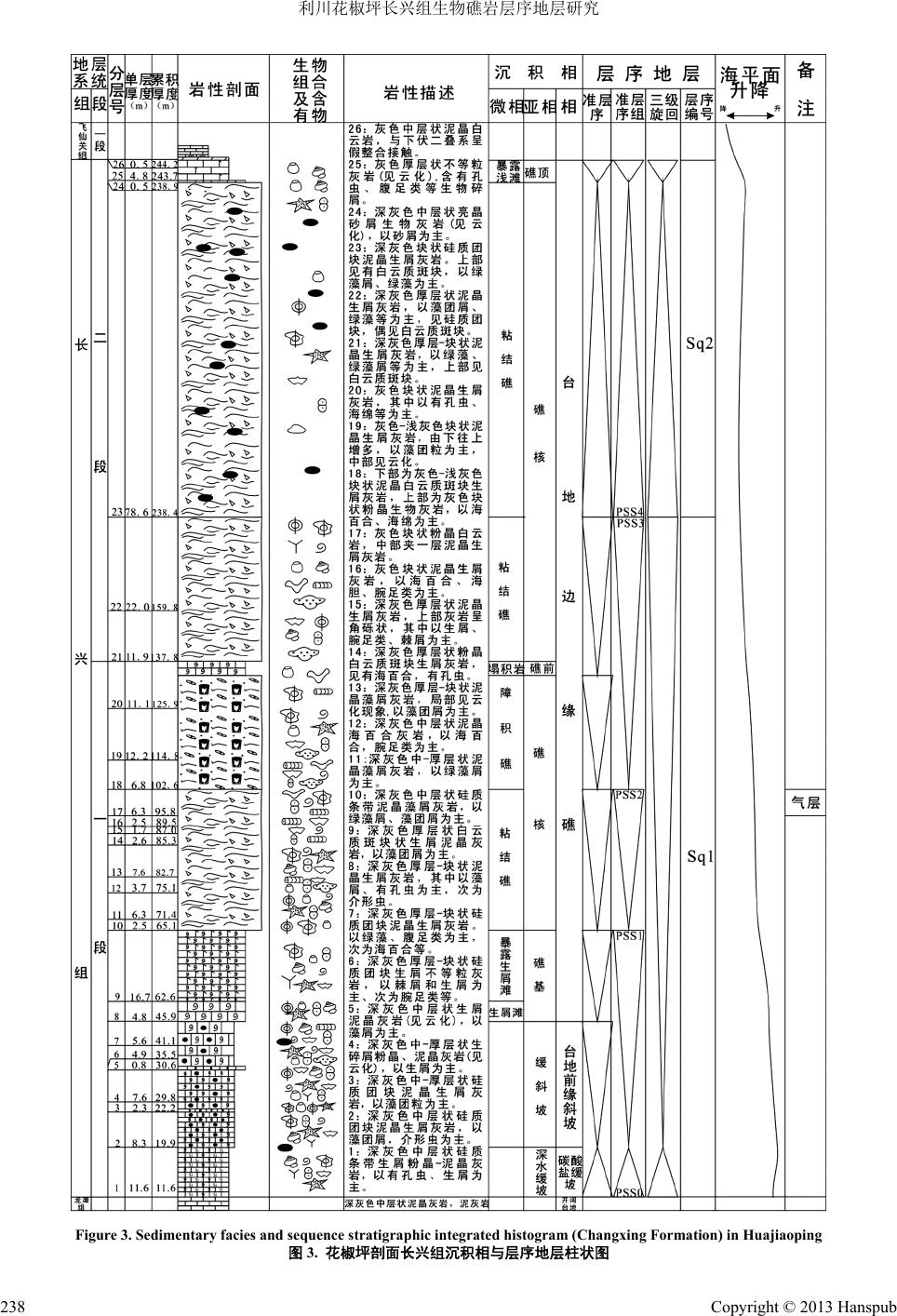

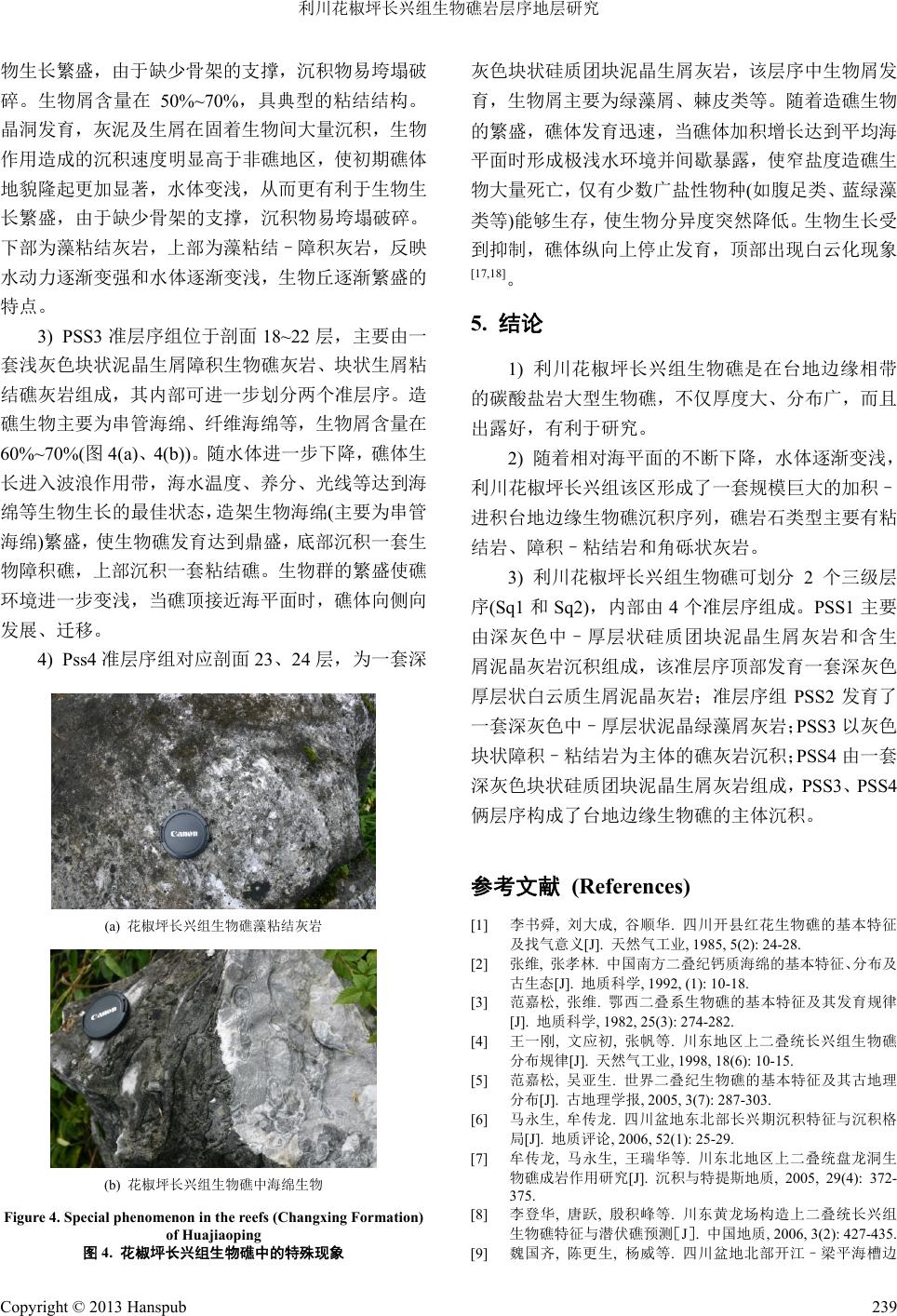

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 235-240 doi:10.12677/ag.2013.34033 Published Online August 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Sequence Stratigraphy Analysis and Reservoir Evaluation of Reef of Changxing Formation in Huajiaoping of Lichuan Long Dai1, Mingyi Hu1, Zhonggui Hu1, Lili Huang2, Wei Wang1, Zhe Zh ou1, Dan Wang 1 1College of Geoscience, Yangtze University , Wuhan 2Institute of Development Process of Guangxi Oil Pr odu ct ion P lan t of Southwest Branch of Sinopec, Baise Email: dailonggood@163.com Received: Apr . 23rd, 2013; revised: May 9th, 2013; accepted: May 21st, 2013 Copyright © 2013 Long Dai et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Huajiaoping of Lichuan is located in platform margin facies between carbonate platform facies in eastern Sichuan and Western Hubei Trough. In the study area, the water gradually changed from the deep to shallow in the stage of Changxing Formation of Late Permian, and developed a huge scale of platform margin reef depos ition in agg radation - progradation. Through th e multidisciplinary analysis of measured profiles, the authors mad e an in-dep th analysis on the Huajiaoping reef sequence stratigraphy and reservoir. The study demonstrated that the body of reef in the Huajiaoping of Lichuan was located in HST of sequence 1 and TST of sequence 2 of Changxing Formation, and internally consti- tuted by the four parasequence sets. As the relative sea level fell gradually and hydrodynamic force improved progres- sively, the reef in the Huajiaoping had experienced four stages of evolution, including the foundation stage, the initial flourishing stage, the prosperous stage, and the organic reef declining stage. Keywords: Huajiaoping; Changxing Formation; Reef; Sequence Stratigraphy 利川花椒坪长兴组生物礁岩层序地层研究 代 龙1,胡明毅 1,胡忠贵 1,黄丽丽 2,王 伟1,周 喆1,王 丹1 1长江大学地球科学学院,武汉 2中石化西南油气分公司广西采油厂开发工艺研究所,百色市 Email: dailonggood@163.com 收稿日期:2013 年4月23 日;修回日期:2013 年5月9日;录用日期:2013 年5月21 日 摘 要:利川花椒坪位于川东碳酸盐岩台地与鄂西海槽之间的台地边缘相带,晚二叠世长兴期该区水体逐渐由 深变浅,发育了一套规模巨大的加积–近积型台地边缘生物礁沉积。通过野外露头剖面精细地质写实研究,对 花椒坪生物礁岩层序地层与储层进行了深入分析。研究表明利川花椒坪生物礁礁体主要在 Sq1 高位体系域和Sq2 海侵体系域,内部由 4个准层序组成。随着相对海平面不断下降,水动力条件逐渐增强,利川花椒坪经历了生 物礁奠基、初期繁盛、最大繁盛和生物礁衰亡等四个演化阶段。 关键词:花椒坪;长兴组;生物礁;层序地层 1. 引言 长兴组生物礁滩主要分布在鄂西–川东一带,一 般厚 240~400 米。近年来,川东北地区发现了大量生 物礁、滩气藏,特别是以普光、龙岗、元坝(黄龙场、 五百梯、高峰场)为代表的一系列以长兴组礁滩相地层 为储层的大、中型气田的发现,是中国南方海相碳酸 Copyright © 2013 Hanspub 235  利川花椒坪长兴组生物礁岩层序地层研究 盐岩油气勘探的重大突破,生物礁以其与油气的密切 成因联系及重要的学术价值日益受到地质学家重视。 对于长兴组生物礁特征,前人已做过较多的探索和研 究,如李书舜等(1985)、张维和张孝林(1992)、范嘉松 和吴亚生(2005)、马永生等(2006)学者,主要集中在对 层序地层特征、沉积相以及岩相古地理特征等方面的 研究。研究生物礁层序发育,分析各准层序组演化特 征对了解礁体生长发育规律、预测礁体平面延伸和展 布、寻找生物礁油气藏及研究区域海平面变化具有重 要意义[1-6]。此次研究在精细观察和采样的基础上,结 合前人的研究成果,通过分析花椒坪生物礁岩石宏观 类型和特征、海平面变化规律及各时期发育生物类 型,对花椒坪生物礁进行层序划分和特征描述。 2. 地质背景 鄂西地区处于中、上扬子结合部位,包括齐岳山 复背斜、利川复向斜、中央复背斜和花果坪复向斜等 4个次级构造单元。晋宁运动以来本区曾处于一个相 对隆起的状态,而燕山运动使本区发生褶皱,形成一 系列隔档式正、负构造带,其中正向构造带受力强、 断裂复杂,出露震旦系–三叠系较老地层。花椒坪生 物礁就位于中央复背斜构造带上(图1)。生物礁主体剖 面位于利川市东南方向元堡乡花椒坪,剖面长兴组发 育完整,厚度为 244.2 m,该剖面长兴组与下伏龙潭 组和上覆下三叠统飞仙关组均为不整合接触。晚二叠 世早期(龙潭期)研究区主要为深水缓坡沉积环境,发 育了一套深灰色薄层状含生屑泥晶灰岩沉积;晚二叠 世晚期(长兴期),随着区域海平面上升,在川东–鄂 西地区大部分地区以开阔台地沉积为主,在城口–鄂 西地区发育一套以硅质岩沉积为主的深水盆地沉积。 利川花椒坪在晚二叠世长兴期总体处于城口–鄂西 海槽与川东–鄂西台地之间的台地边缘相带,其下部 为一套深水缓坡相沉积,向上水体逐渐变浅,发育一 套以生物礁为主体的台地边缘礁相沉积[7-11]。 3. 长兴组三级层序划分 层序是一套相对整一的、成因上存在联系的、顶 底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单 元。花椒坪上二叠统长兴组发育齐全,根据该区岩性、 古生物组合及沉积发育特征,将长兴组划分为2个三 Figure 1. Three sequence stratigraphic framework of Sq1-HST lithofacies paleogeography map (Changxing Formation) in Huajiaoping 图1. 利川花椒坪长兴组三级层序格架内 Sq1-HST岩相古地理图 Copyright © 2013 Hanspub 236  利川花椒坪长兴组生物礁岩层序地层研究 级层序,对应Sq1 和Sq2[12-16]。 1) Sq1底界面为上二叠统龙潭组与长兴组界面, 二者为岩性—岩相转换界面,界面之下为龙潭组开阔 台地相深灰色中层状泥晶灰岩沉积,界面之上为长兴 组底部深水缓坡相深灰色薄层状含生屑泥晶灰岩沉 积。层序内部由海侵体系域和高位体系域组成:海侵 体系域水体逐渐加深,沉积环境由开阔台地逐渐过渡 到深水缓坡环境,灰岩单层厚度增大,生屑含量和种 类先增加再减少,开阔台地相沉积含大量放射虫的深 灰色薄–中层炭质页岩、泥晶灰岩,缓坡相沉积灰色 中层状硅质团块生屑泥晶灰岩;高位体系域时期水体 开始下降,沉积环境向台地相过渡,生物数量和种类 开始增多,虽然还不足以成礁,但礁体底部形成丘状 生屑滩沉积,为花椒坪生物礁的形成奠定了基础。随 着水体进一步变浅,藻类和海绵等造礁生物开始大量 繁殖,早期藻类发育形成以粘结礁为主和后期随着海 绵生物的繁盛,以障积礁开始形成。 2) Sq2底界面位于长兴组内部,界面之下为一套 深灰色厚层状泥晶生屑灰岩,界面之上为深灰色块状 硅质团块泥晶生屑灰岩。层序内部由海侵体系域和高 位体系域组成:海侵体系域水体逐渐加深,生屑含量 逐渐减少,泥质含量逐渐增加,发育台地边缘礁相深 灰色块状硅质团块泥晶生屑灰岩沉积;高位体系域水 体又开始下降,发育灰色厚层不等晶云岩、含灰质云 岩、灰质云岩沉积,白云岩化作用明显。 4. 生物礁体内部准层序组划分 生物礁层序发育的不同阶段,因水体深度不同发 育不同生物种类及岩石类型,花椒坪岩石宏观类型主 要包括粘结岩、障积–粘结岩及角砾岩(图2)。 Figure 2. Sketch map of marginal platform reef (Changxing For- mation) in Huajiaoping of Lichuan 图2. 利川花椒坪长兴组边缘礁示意图 长兴组生物礁位于 Sq1 的高位体系域和 Sq2 的海 侵体系域中。其中 Sq1 可进一步划分为四个准层序组: PSS0、PSS1、PSS2、PSS3,Sq2 可划分为一个准层 序组:PSS4。各准层序组岩石类型和生物类型不同。 根据剖面实测可将花椒坪剖面上二叠统自下而上划 分为 26 层(图3)。PSS0 属长兴组早期沉积,对应于 Sq1 的海侵体系域,以深灰色中层状泥晶灰岩沉积为 主,发育有孔虫和菊石类化石,属于深水缓坡相沉积。 PSS1、PSS2 和PSS3 属长兴组 Sq1 高位体系域沉积, PSS4 属长兴组 Sq2 海侵体系域沉积。PSS1 对应于长 兴组一段下部沉积,其下部为深灰色中–厚层状硅质 团块泥晶生屑灰岩,中部为深灰色中层状泥晶灰岩局 部夹硅质结核,上部为深灰色厚层状白云质生屑泥晶 灰岩。PSS2 对应于长兴组一段中部沉积,发育一套深 灰色中–厚层状泥晶绿藻屑灰岩。PSS3 对应于长兴组 长一段上部地层,其下部为一套浅灰色块状泥晶生屑 障积生物礁灰岩,中上部为一套块状生屑粘结礁灰 岩。PSS4 对应于长兴组长二段下部地层,其为一套深 灰色块状硅质团块泥晶生屑灰岩。 1) PSS1 准层序组对应岩性剖面 2~9 层。主要由 深灰色中–厚层状硅质团块泥晶生屑灰岩、泥晶灰岩 局部夹硅质结核、白云质生屑泥晶灰岩组成,其内部 可进一步划分为两个准层序。随着海平面的下降,沉 积环境由碳酸盐缓坡逐渐过渡为台地前缘斜坡,水体 温度和深度适中,水体洁净,适宜生物生长,花椒坪 生物礁发育基础即为 8~9层一套厚度约为 21.5 m的生 屑滩。由于沉积期水体仍旧较深,沉积物颗粒较细, 以泥–微晶灰岩为主,生物类型和数量较少,主要为 棘皮、腕足类、藻屑和有孔虫类等生物屑,填隙物以 泥晶为主,少量亮晶,反映水动力总体较弱,为低能 滩相沉积环境。 2) PSS2 准层序组对应剖面 10~17 层,主要由深 灰色中层状硅质条带泥晶藻屑灰岩、粉晶白云质斑块 生屑灰岩、粉晶白云岩组成。构造性海退使海水变浅, 逐渐适宜造礁生物生长。随着造架生物固着生长,腕 足、有孔虫、钙藻等附礁生物也大量繁殖,发育灰色 块状海绵生物灰岩、海绵含云灰岩、藻粘结–海绵灰 岩。晶洞发育,灰泥及生屑在固着生物间大量沉积, 生物作用造成的沉积速度明显高于非礁地区,使初期 礁体地貌隆起更加显著,水体变浅,从而更有利于生 Copyright © 2013 Hanspub 237  利川花椒坪长兴组生物礁岩层序地层研究 Figure 3. Sedimentary facies and sequence stratigraphic integrated histogram (Changxing Formation) in Huajiaoping 图3. 花椒坪剖面长兴组沉积相与层序地层柱状图 Copyright © 2013 Hanspub 238  利川花椒坪长兴组生物礁岩层序地层研究 物生长繁盛,由于缺少骨架的支撑,沉积物易垮塌破 碎。生物屑含量在50%~70%,具典型的粘结结构。 晶洞发育,灰泥及生屑在固着生物间大量沉积,生物 作用造成的沉积速度明显高于非礁地区,使初期礁体 地貌隆起更加显著,水体变浅,从而更有利于生物生 长繁盛,由于缺少骨架的支撑,沉积物易垮塌破碎。 下部为藻粘结灰岩,上部为藻粘结–障积灰岩,反映 水动力逐渐变强和水体逐渐变浅,生物丘逐渐繁盛的 特点。 3) PSS3 准层序组位于剖面 18~22 层,主要由一 套浅灰色块状泥晶生屑障积生物礁灰岩、块状生屑粘 结礁灰岩组成,其内部可进一步划分两个准层序。造 礁生物主要为串管海绵、纤维海绵等,生物屑含量在 60%~70%(图4(a)、4(b))。随水体进一步下降,礁体生 长进入波浪作用带,海水温度、养分、光线等达到海 绵等生物生长的最佳状态,造架生物海绵(主要为串管 海绵)繁盛,使生物礁发育达到鼎盛,底部沉积一套生 物障积礁,上部沉积一套粘结礁。生物群的繁盛使礁 环境进一步变浅,当礁顶接近海平面时,礁体向侧向 发展、迁移。 4) Pss4 准层序组对应剖面 23、24 层,为一套深 (a) 花椒坪长兴组生物礁藻粘结灰岩 (b) 花椒坪长兴组生物礁中海绵生物 Figure 4. S pecial phenomenon in the reefs (Changxing Formation) of Huajiaoping 图4. 花椒坪长兴组生物礁中的特殊现象 灰色块状硅质团块泥晶生屑灰岩,该层序中生物屑发 育,生物屑主要为绿藻屑、棘皮类等。随着造礁生物 的繁盛,礁体发育迅速,当礁体加积增长达到平均海 平面时形成极浅水环境并间歇暴露,使窄盐度造礁生 物大量死亡,仅有少数广盐性物种(如腹足类、蓝绿藻 类等)能够生存,使生物分异度突然降低。生物生长受 到抑制,礁体纵向上停止发育,顶部出现白云化现象 [17,18]。 5. 结论 1) 利川花椒坪长兴组生物礁是在台地边缘相带 的碳酸盐岩大型生物礁,不仅厚度大、分布广,而且 出露好,有利于研究。 2) 随着相对海平面的不断下降,水体逐渐变浅, 利川花椒坪长兴组该区形成了一套规模巨大的加积– 进积台地边缘生物礁沉积序列,礁岩石类型主要有粘 结岩、障积–粘结岩和角砾状灰岩。 3) 利川花椒坪长兴组生物礁可划分2个三级层 序(Sq1 和Sq2),内部由 4个准层序组成。PSS1 主要 由深灰色中–厚层状硅质团块泥晶生屑灰岩和含生 屑泥晶灰岩沉积组成,该准层序顶部发育一套深灰色 厚层状白云质生屑泥晶灰岩;准层序组 PSS2 发育了 一套深灰色中–厚层状泥晶绿藻屑灰岩;PSS3 以灰色 块状障积–粘结岩为主体的礁灰岩沉积;PSS4 由一套 深灰色块状硅质团块泥晶生屑灰岩组成,PSS3、PSS4 俩层序构成了台地边缘生物礁的主体沉积。 参考文献 (References) [1] 李书舜, 刘大成, 谷顺华. 四川开县红花生物礁的基本特征 及找气意义[J]. 天然气工业, 1985, 5(2): 24-28. [2] 张维, 张孝林. 中国南方二叠纪钙质海绵的基本特征、分布及 古生态[J]. 地质科学, 1992, (1): 10-18. [3] 范嘉松, 张维. 鄂西二叠系生物礁的基本特征及其发育规律 [J]. 地质科学, 1982, 25(3): 274-282. [4] 王一刚, 文应初, 张帆等. 川东地区上二叠统长兴组生物礁 分布规律[J]. 天然气工业, 1998, 18(6): 10-15. [5] 范嘉松, 吴亚生. 世界二叠纪生物礁的基本特征及其古地理 分布[J]. 古地理学报, 2005, 3(7): 287-303. [6] 马永生, 牟传龙. 四川盆地东北部长兴期沉积特征与沉积格 局[J]. 地质评论, 2006, 52(1): 25-29. [7] 牟传龙, 马永生, 王瑞华等. 川东北地区上二叠统盘龙洞生 物礁成岩作用研究[J]. 沉积与特提斯地质, 2005, 29(4): 372- 375. [8] 李登华, 唐跃, 殷积峰等. 川东黄龙场构造上二叠统长兴组 生物礁特征与潜伏礁预测[J]. 中国地质, 2006, 3(2): 427-435. [9] 魏国齐, 陈更生, 杨威等. 四川盆地北部开江–梁平海槽边 Copyright © 2013 Hanspub 239  利川花椒坪长兴组生物礁岩层序地层研究 界及特征初探[J]. 石油与天然气地质, 2006, 27(1): 99-105. [10] 李登华, 唐跃等. 川东黄龙场构造上三叠统长兴组生物礁特 征与潜伏礁预测[J]. 中国地质, 2006, 33(2): 22-26. [11] 郑荣才, 胡忠贵, 冯青平等. 川东北地区白云岩储层地球化 学特征对比研究[J]. 矿物岩石, 2007, 27(4): 78-84. [12] 王成善, 陈洪德, 寿建峰等. 中国南方海相二叠系层序地层 与油气勘探[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1998: 20-25. [13] 陈洪德, 覃建雄, 王成善等. 中国南方二叠纪层序岩相古地 理特征及演化[J]. 沉积学报, 1999, 17(4): 510-521. [14] 谢继容. 川东长兴组生物礁的高分辨率层序地层研究[J]. 矿 物岩石, 2002, 22(1): 49-54. [15] 张克信, 刘金华等. 中下扬子区二叠系露头层序地层研究[J]. 地球科学(中国地质大学学报), 2002, 27(4): 257-365. [16] 钟建华, 温志峰等. 生物礁的研究现状与发展趋势[J]. 地质 论评, 2005, 51(3): 32-33. [17] 殷积峰, 李军, 谢芬等. 川东二叠系生物礁油气藏的地震勘 探技术石油[J]. 地球物理勘探, 2007, 42(l): 70-75. [18] 胡明毅, 魏欢, 邱小松等. 鄂西利川见天坝长兴组生物礁内 部构成及成礁模式[J]. 沉积学报, 2012, 30(1): 33-42. Copyright © 2013 Hanspub 240 |