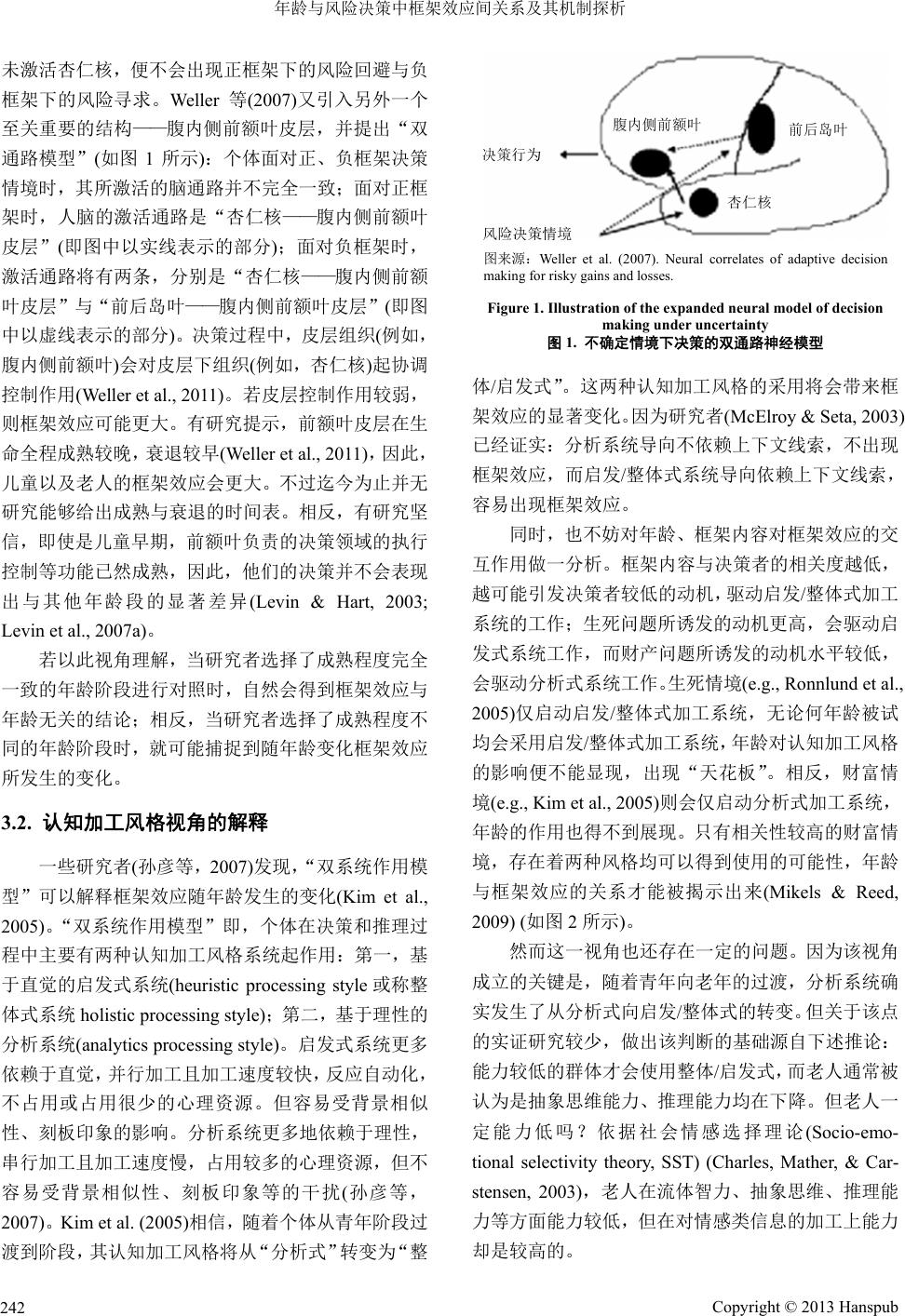

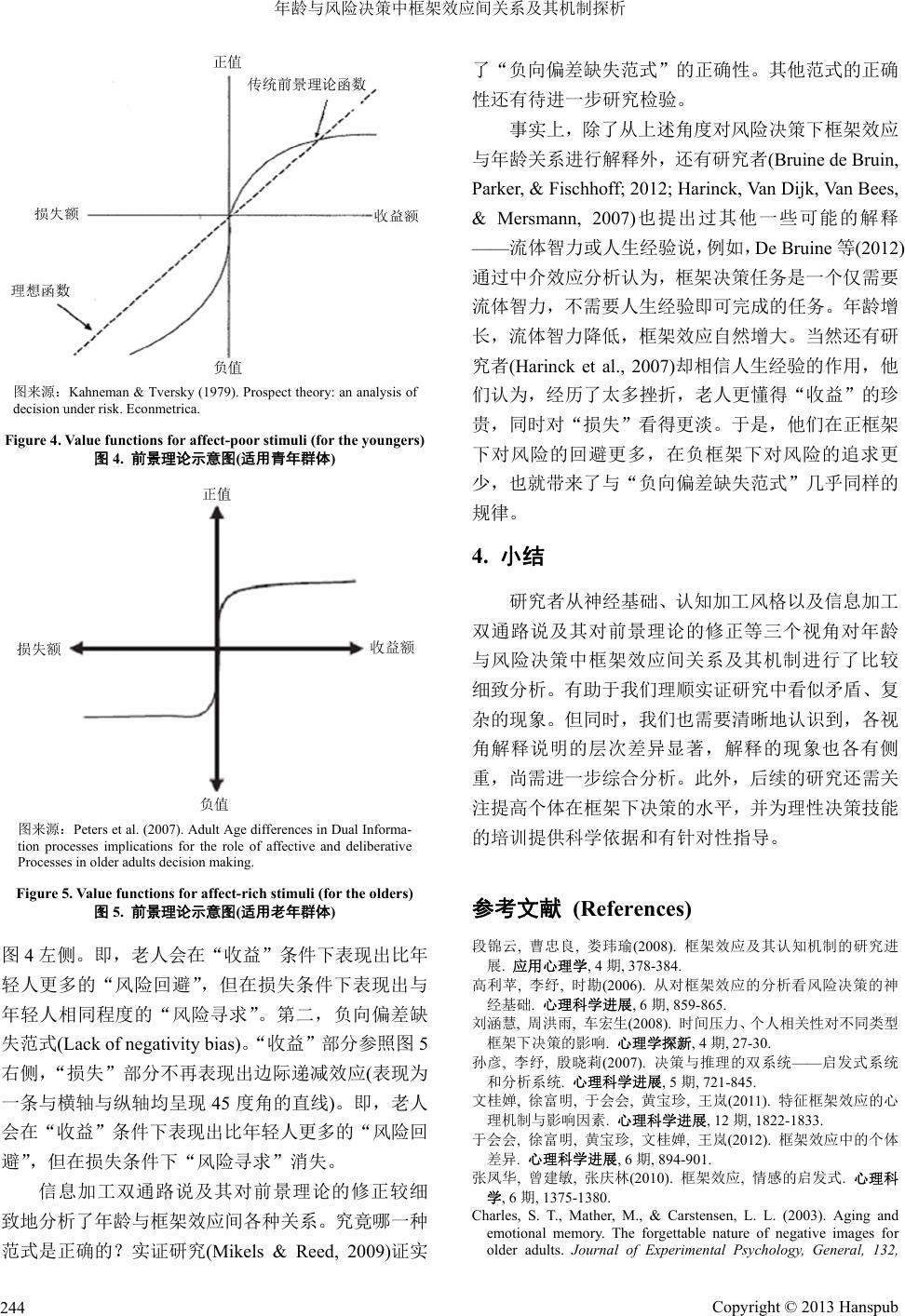

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 238-245 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.35037 Published Online September 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Age-Related Influence for Framing Effect in the Risky Decision-Making Tasks Hanhui Liu Youth Work Department, China Youth University of Political Sciences, Beijing Email: liuhanhui1983@163.com Received: Jun. 16th, 2013 revised: Jul. 7th, 2013; accepted: Jul. 21st, 2013 Copyright © 2013 Hanhui Liu. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Studies of framing effect in risky decision-making played an important role in rational deci- sion-making. There might be significant age-related changes of framing effects. Previous studies mainly had three findings: first of all, participants with different ages showed little differences in framing effect; Next, framing effect became larger with the increasing age; Finally, participants’ decision shifted from bidirectional to unidirectional framing effect with age increased. We reviewed the complicated relationships between framing effect and age, under the construct of neural correlates, cognitive processing style, dual information processes and the modified prospect theory; Moreover, we supposed that the increasing advantage of proc- essing emotional information, especially positive emotion might be the key reason of age-related changes in framing effect. Keywords: Age; Risky Decision-Making; Framing Effect; Cognitive Processing Style; Dual Information Processes 年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 刘涵慧 中国青年政治学院青少年工作系,北京 Email: liuhanhui1983@163.com 收稿日期:2013 年6月16日;修回日期:2013 年7月7日;录用日期:2013 年7月21日 摘 要:风险决策中的框架效应是决策研究的重要部分,不同年龄段的框架效应可能有显著差异。目 前年龄与风险决策中框架效应关系的实证研究主要有三类观点:一是年龄与框架效应无关,二是框架 效应随年龄增长而增大,三是随年龄增长,个体决策表现出从双向框架效应向单向框架效应的转变。 本文从神经基础、认知加工风格以及信息加工双通路说及其对前景理论的修正等三个视角解读了年龄 与框架效应之间的复杂关系,并认为,随年龄增长,个体加工情绪情感类(尤其是积极情绪情感类)信 息能力的增强可能是导致框架效应随年龄变化的重要原因。 关键词:年龄;风险决策;框架效应;认知加工风格;信息加工双通路说 *本文受到国家自然科学基金青年项目(31000465)的资助。 Copyright © 2013 Hanspub 238  年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 Copyright © 2013 Hanspub 239 1. 年龄与风险决策中框架效应间关系 及研究范式 1.1. 年龄与风险决策中框架效应间关系研究的 必要性 框架效应(Framing effect)即,框架变化引发个人 对同一问题的备择方案偏好发生转变的现象(Tversky & Kahneman, 1981),此处的框架即决策情境表述方 式。也即,原本相同的决策情境,若以不同的表述方 式呈现出来,将引发决策者做出有偏差,甚至完全相 反的决策。这是对“理性决策人”论断的挑战,也为 我们研究决策问题提供了一个重要思路。 随着框架效应的发现,研究者开始探索引发框架 效应的原因及条件。结果发现,决策者特征(e.g., Thomas & Millar, 2012; Payne, Sagara, Shu, Appelt, & Johnson, 2013)及决策情境设计(e.g., Gamliel & Her- stein, 2013)这两大类因素均可对框架效应造成影响。 而且,研究者还特别提示,风险决策中的框架效应机 制是有特殊性的,他不同于特征(attribute framing)、目 标(goal framing)等类型框架下的框架效应,有着相对 独特的规律(Levin, Schneide, & Gaeth, 1998)。 不难发现,对风险决策框架效应的研究已经比较 丰富了,然而,这一现象究竟是否是一个覆盖生命全 程的现象却并不清晰(Ronnlund, Karlsson, Laggnas, Larsson, & Lindstrom, 2005)。目前,与风险决策发展 有关的研究也多聚焦在不同年龄段个体选择风险行 为的倾向而非框架效应上(e.g., Mata, Josef, Samanez- Larkin, & Hertwig, 2011)。应当可以看到,我国社会老 年人在医疗、投资等领域决策机会越来越多,问题也 越来越突出,了解他们的决策规律并有效帮助他们做 出最有利的决策是一个有意义的话题。与此同时,儿 童、青少年以及成年早期是风险行为(例如,吸毒、非 健康性行为、成瘾行为等)的高发阶段,这是否是因为 他们在面临各种风险决策情境时存在更严重的非理 性决策也很值得我们分析。鉴于此,我们有必要分析 不同年龄群体在风险决策情境中的框架效应。整体 看,目前该领域的研究结论大致可归为三类:第一, 年龄对框架效应无影响;第二,框架效应随年龄增长 而增大;第三,随年龄增长风险决策中框架效应发生 类型变化(由双向框架效应变为单向框架效应)。 1.2. 年龄与风险决策中框架效应间关系的 研究范式 1.2.1. 研究范式 目前大多数探讨年龄与风险决策中框架效应间 关系的研究均遵循发展心理学研究的一般范式,并多 以横断设计为主。也即,在同一个实验中,选择不同 年龄段的被试完成同样的风险决策任务,比较他们框 架效应的差异,并将可能存在的异同归结为年龄的作 用。尽管有研究认为此类设计混淆了代际与年龄,并 试图区分二者(Mayhorn, Fisk, & Whittle, 2002),但结 果发现,代际对年龄的干扰并不显著。因此,我们可 以认为,横断设计的范式是适合探讨年龄与风险决策 中框架效应间关系的。 一般的,风险决策中的框架效应研究材料的基本 要素有: 第一,风险情境。个体立足于对风险情境的分析, 做出要冒风险,还是不冒风险的决定。这一点是区别 于特征框架效应(attribute framing effect)、目标框架效 应(goal framing effect)的要件。第二,两种可行的问题 解决方案:冒风险,但一旦成功,回报丰厚(A);没有 风险,但回报较少(B)。值得重视的是,两种方案必须 具有完全相等EV。之所以保证 EV 相等,是因为,假 设个体是理性人,那么选择两个方案的概率应各为 50%,若决策显著偏离该数值,则提示有强干扰因素 ——框架。第三,两种情境表述方式(框架):积极(正) 框架与消极(负)框架。前者在于营造一个积极环境, 后者在于营造一个消极环境。无论哪种框架下均保证 有第二条中所强调的 A和B两种方案,对于 A和B 方案而言,积极和消极框架只是改动了表面陈述,EV 并未发生变化。 目前探讨年龄与风险决策中框架效应间关系的 研究者设计了多种风险决策情境。他们或调整决策情 境内容,例如,将生命风险情境调整为财产风险情境 (Ronnlund et al., 2005; Wang, 1996c)等;或改变情境中 的数字及风险量,例如,将600 人处在危机中转变为 6000、60、6人(Wang, 1996c);或改变情境与决策者 的关系(McElroy & Seta, 2003; Levin & Hart, 2003; Levin, Weller, Pederson, & Harshman, 2007b; Weller, Levin, & Denburg, 2011; Mikels & Reed, 2009; 刘涵 慧,周洪雨,车宏生,2008) (例如,将帮别人做决策  年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 调整为帮自己做决策)等。但无论如何改变,均满足上 述三个基本要素的要求。而且,鉴于不同年龄个体的 特征,研究者还专门为儿童设计了适合其理解的风险 决策情境(Schlottmann & Tring, 2005)。 1.2.2. 度量方式与指标 个体究竟如何做决策才可认定为出现了框架效 应?事实上,目前研究关于该点的界定相对比较混 乱。但由于讨论年龄与框架效应间关系需要更敏感、 更精确的捕捉框架效应的值。因此,很有必要对框架 效应的度量方式与指标进行澄清。大体上可以归纳出 两类度量框架效应的方式:第一,与基线水平比较; 第二,借助偏好反转(preference shift)度量。 与基线水平比较。其基本假设是,若个体是理性 决策者,那么面对 EV 相等的两个备选项,无论正、 负框架,个体选择风险选项的概率均应为 50%,此即 为“基线水平”。若正框架下选择风险选项概率显著 低于基线水平,负框架下选择风险选项概率显著高于 基线水平,则认为是双向框架效应(bidirectional framing effects)出现,若二者仅有其一满足,则认为是 单向框架效应(unidirectional framing effects)出现 (Wang, 1996c)。不难看出,双向框架效应也即是传统 研究中所认为的标准框架效应(standard framing effect) (Schlottman & Tring, 2005),但形成标准框架效应条件 相对苛刻,若不能满足也不意味着没有框架效应,只 是变成了另外一种类型。 借助偏好反转度量。其基本假设是,若个体在正、 负框架下冒风险概率有显著差异,即可记为有框架效 应,称为发生了偏好反转。差异量越大意味着框架效 应值越大,非理性决策程度越强。当然,一般差异方 向是,负框架下的冒险概率高于正框架下。 很显然的,当以偏好反转方式度量框架效应时, 可能存在正、负框架下冒险概率均高于或者均低于基 线水平的情况。如果依据第一种度量方式的标准,这 可能意味着框架效应并不存在或者只是单向框架效 应。下文中对年龄与风险决策中框架效应关系的众多 研究里,就存在着上述两种度量方式与指标的混淆, 这可能会带来结论的不一致,需要进行详细区分。 2. 年龄与风险决策中框架效应间关系 如上所述,目前年龄与风险决策中框架效应间关 系的研究相对较少,但也有一些研究者开始了对二者 关系的探索(e.g. Mata et al., 2011;于会会,徐富明, 黄宝珍,文桂婵,王岚,2012;Ronnlund et al., 2005)。 主要结论如下。 2.1. 年龄对框架效应无影响 此类研究认为,框架效应是各个年龄段群体的共 有特征,各个年龄段所表现出来的框架效应完全一 致。例如,Schlottman 与Tring (2005)以6岁与9岁的 孩子为被试,发现了标准的框架效应,即在正框架下 风险回避,负框架下风险寻求。并因此得出结论,孩 子在框架下的决策是与成人相似的。但因上述研究并 非专门将年龄作为一个操纵变量,使得该结论带有间 接推论的性质。随后的研究(Mayhorn et al., 2002; Ronnlund et al., 2005; Levin & Hart, 2003; Levin, Hart, Weller, & Harshman, 2007a)将年龄作为一个重要的操 纵变量进行直接分析。这些研究设计的基本思路为, 选择恰当的框架下决策任务,并选择不同年龄段的群 体分别施测,观察不同年龄段群体被试在框架下决策 的情况,进行对比分析。结果表明,无论是将儿童与 青年比较(Levin & Hart, 2003; Levin et al., 2007a),还 是将青年与老年对照(Mayhorn et al., 2002; Ronnlund et al., 2005),均表明不同年龄段在框架下决策偏差模 式相同,框架效应一致。 应说明的是,各研究间所发现的框架效应类型并 不完全一致。例如,Levin & Hart (2003)与Levin et al. (2007a)认为,儿童与青年均表现出负框架下冒险的单 向框架效应,而Ronnlund et al. (2005)认为,在面对生 命情境决策时,青年与老年均表现出了双向框架效 应,在面对财产问题时他们均表现出正框架下回避的 单向框架效应。这可能是因为Levin & Hart (2003)与 Levin et al. (2007a)的材料均与财产有关,与 Ronnlund et al. (2005)中的财产情境相一致。不妨做出推测:若 材料涉及财产,各年龄段均表现出单向框架效应;若 材料涉及生命情境,各年龄段均表现出双向框架效 应。 尽管有不一致,但仍提示在风险框架下,同样程 度的框架效应会贯穿生命全程。 2.2. 框架效应随年龄增长而增大 Kim,Goldstein,Hasher 和Zacks (2005)专门选 Copyright © 2013 Hanspub 240  年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 取了青年(17~28 岁)与老年(58~78岁),分别计算两组 在正、负框架下的风险选择率,并进行卡方检验。结 果表明,老年组表现出显著的框架效应,青年组则并 未表现出显著框架效应。这也就暗示我们,年龄增加, 框架下决策的偏差程度似乎也在增大。不过,由于该 研究中,青年群体的框架效应现象并未得到证实,不 得不引起对实验材料或过程的质疑,也许该实验材料 并不适合做框架下决策研究。为尽量减少框架内容的 干扰,Bruine de Bruin,Parker 与Fischhoff (2012)的研 究选取了 14 种情境,以尽量抵消可能带来的变异。 不仅如此,他们还拓展了年龄跨度,考察了从 18 岁 直至 88 岁的个体。在数据处理上,他们以偏好反转 作为评估框架效应量的方式,将年龄阶段作为自变量 引入回归分析。结果发现,随着年龄增长,个体对抗 框架的力量在衰退,也即是说,框架效应的量在增加。 然而,上述研究的情境设计也有问题,14个情境 中,风险决策情境只有一半,另一半是特征框架情境 (Levin et al., 1998)。尽管这两类情境均可以观察到框 架下决策偏差,但内部机制还存在很大区别(例如,文 桂婵,徐富明,于会会,黄宝珍,王岚,2011;Levin et al., 1998)。因此,该研究的结论是否能在纯粹风险 决策情境中适用尚存疑问。 最近的一项研究(Weller et al., 2011)在一定程度克 服了上述困难。他们选取了风险情境,通过变换情境 中数字形成一系列的决策情境。既适当克服了单一情 境所带来的偶然性,又保证了比较纯粹的风险决策环 境。而且,该研究的被试群体年龄跨度更大(5~85 岁), 几乎涵盖整个生命全程。通过对各个年龄段的偏好反 转进行平均数差异显著性检验(t 检验),结果表明,儿 童(5~11岁)没有框架效应,大于 11岁的各年龄阶段均 表现出了显著的偏好反转(Levin et al., 2007b)。 不难看出,尽管上述研究设计不尽相同,但无疑 都透露出了一个结论:随着年龄的增长框架效应在变 大,可能是从无到有(例如,从 11岁开始出现框架效 应),也可能是从弱到强。 2.3. 随年龄增长,框架效应由双向转变为单向 面对上述两派看似相互对立的结论,我们认为, 这并不意味着年龄与框架效应间的关系是随机的、无 规律的。相反,这可能恰好反应了年龄与框架效应间 的关系受到了各种因素的调节。其中,框架效应的指 标可能是一个很重要的因素。我们不难看出,相信年 龄增长伴随框架效应增大的研究者,所采用的指标多 是偏好反转。很显然,该指标仅以不同框架下决策值 的差表示框架效应,会忽略框架效应中隐含的类型等 问题,降低此类研究的效度。 Mikels & Reed (2009)兼顾两种指标设计了 一 项 实验研究。该研究包括96 个风险决策情境,选择了 大学生和社区老年居民两个群体,对他们分别在正、 负框架下的决策进行分析。结果表明,年龄增加,框 架效应类型发生了变化。大学生表现出标准框架效 应,即正框架下风险回避,负框架下风险寻求;老年 居民则表现出单向框架效应,且仅有正框架下的风险 回避。当以偏好反转为因变量时,研究结果则是,无 论大学生还是老年人的框架效应几乎相等。这两个结 果比较起来,自然是类型变化更细致的表述了框架效 应的实质。由此可见,不局限于偏好反转这一指标, 将更有利于进一步挖掘年龄与框架效应间关系。此 外,尽管所用的并非严格意义上的风险情境,但 Gachter,Orzen,Renner 和Starmer 等(2009)的研究也 在一定程度上支持了Mikels & Reed (2009)所做出的 随年龄增长框架效应发生类型改变的结论。 3. 年龄与风险决策中框架效应间关系的 机制分析 自框架效应被发现之日起就有很多研究者试图揭 示框架效应的发生机制(例如,Kahneman & Tversky, 1979;McElroy & Seta,2003;Peters & Vastfjall,2005; 段锦云,曹忠良,娄玮瑜,2008;孙彦,李纾,殷晓 莉,2007;高利苹,李纾,时勘,2006)。从发展角度 对框架效应的研究起步较晚,归纳起来主要有三个视 角:第一,神经基础。第二,认知加工风格;第三, 信息加工双通路说的解释——对前景理论的修正。 3.1. 神经基础视角的解释 很多研究者试图挖掘框架效应发生的神经基础 (高利苹等,2006) 。Martino,Ku maran ,Seymour 和 Dolan (2006)与Weller,Levin,Shiv 和Bechara (2007) 的研究验证了风险决策中框架效应的产生与杏仁核 有密切关系:若框架决策情境激活了杏仁核(脑成像显 示杏仁核放电量显著增加),便会表现出正框架下风险 回避与负框架下风险寻求;相反,若框架决策情境并 Copyright © 2013 Hanspub 241  年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 未激活杏仁核,便不会出现正框架下的风险回避与负 框架下的风险寻求。Weller 等(2007)又引入另外一个 至关重要的结构——腹内侧前额叶皮层,并提出“双 通路模型”(如图 1所示):个体面对正、负框架决策 情境时,其所激活的脑通路并不完全一致;面对正框 架时,人脑的激活通路是“杏仁核——腹内侧前额叶 皮层”(即图中以实线表示的部分);面对负框架时, 激活通路将有两条,分别是“杏仁核——腹内侧前额 叶皮层”与“前后岛叶——腹内侧前额叶皮层”(即图 中以虚线表示的部分)。决策过程中,皮层组织(例如, 腹内侧前额叶)会对皮层下组织(例如,杏仁核)起协调 控制作用(Weller et al., 2011)。若皮层控制作用较弱, 则框架效应可能更大。有研究提示,前额叶皮层在生 命全程成熟较晚,衰退较早(Weller et al., 2011),因此, 儿童以及老人的框架效应会更大。不过迄今为止并无 研究能够给出成熟与衰退的时间表。相反,有研究坚 信,即使是儿童早期,前额叶负责的决策领域的执行 控制等功能已然成熟,因此,他们的决策并不会表现 出与其他年龄段的显著差异(Levin & Hart, 2003; Levin et al., 2007a)。 若以此视角理解,当研究者选择了成熟程度完全 一致的年龄阶段进行对照时,自然会得到框架效应与 年龄无关的结论;相反,当研究者选择了成熟程度不 同的年龄阶段时,就可能捕捉到随年龄变化框架效应 所发生的变化。 3.2. 认知加工风格视角的解释 一些研究者(孙彦等,2007)发现,“双系统作用模 型”可以解释框架效应随年龄发生的变化(Kim et al., 2005)。“双系统作用模型”即,个体在决策和推理过 程中主要有两种认知加工风格系统起作用:第一,基 于直觉的启发式系统(heuristic processing style或称整 体式系统holistic processing style);第二,基于理性的 分析系统(analytics processing style)。启发式系统更多 依赖于直觉,并行加工且加工速度较快,反应自动化, 不占用或占用很少的心理资源。但容易受背景相似 性、刻板印象的影响。分析系统更多地依赖于理性, 串行加工且加工速度慢,占用较多的心理资源,但不 容易受背景相似性、刻板印象等的干扰(孙彦等, 2007)。Kim et al. (2005)相信,随着个体从青年阶段过 渡到阶段,其认知加工风格将从“分析式”转变为“整 图来源:Weller et al. (2007). Neural correlates of adaptive decision making for risky gains and losses. Figure 1. Illustration of the expanded neural model of decision making under uncertainty 图1. 不确定情境下决策的双通路神经模型 体/启发式”。这两种认知加工风格的采用将会带来框 架效应的显著变化。因为研究者(McElroy & Seta, 2003) 已经证实:分析系统导向不依赖上下文线索,不出现 框架效应,而启发/整体式系统导向依赖上下文线索, 容易出现框架效应。 同时,也不妨对年龄、框架内容对框架效应的交 互作用做一分析。框架内容与决策者的相关度越低, 越可能引发决策者较低的动机,驱动启发/整体式加工 系统的工作;生死问题所诱发的动机更高,会驱动启 发式系统工作,而财产问题所诱发的动机水平较低, 会驱动分析式系统工作。生死情境(e.g., Ronnlund et al., 2005) 仅启动启发/整体式加工系统,无论何年龄被试 均会采用启发/整体式加工系统,年龄对认知加工风格 的影响便不能显现,出现“天花板”。相反,财富情 境(e.g., Kim et al., 2005)则会仅启动分析式加工系统, 年龄的作用也得不到展现。只有相关性较高的财富情 境,存在着两种风格均可以得到使用的可能性,年龄 与框架效应的关系才能被揭示出来(Mikels & Reed, 2009) (如图 2所示)。 然而这一视角也还存在一定的问题。因为该视角 成立的关键是,随着青年向老年的过渡,分析系统确 实发生了从分析式向启发/整体式的转变。但关于该点 的实证研究较少,做出该判断的基础源自下述推论: 能力较低的群体才会使用整体/启发式,而老人通常被 认为是抽象思维能力、推理能力均在下降。但老人一 定能力低吗?依据社会情感选择理论(Socio-emo- tional selectivity theory, SST) (Charles, Mather, & Car- stensen, 2003),老人在流体智力、抽象思维、推理能 力等方面能力较低,但在对情感类信息的加工上能力 却是较高的。 Copyright © 2013 Hanspub 242  年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 Figure 2. The relationship between framing effects and the age in 3.3. 信息加工双通路说视角 s)的解释 修正 信息加 Aum 的信息加工的双 通路 different decision making domain 图2. 框架情境对年龄与框架效应间关系的调节作用示意图 (dual information proces ——对前景理论(prospect theory)的 工双通路说(Peters, Hess, Vastfjall, & an, 2007)认为,个体决策判断中存在两个相互平 行的加工过程——情感/经验加工(affective/experien- tial process)和认知/精细加工(deliberative process)。随 着年龄的增长,决策中认知/精细加工所占的权重下 降,情感/经验加工的权重保持不变(图3左)或者呈现 上升势头(图3右) (Finucane, 2008; Mikels et al., 2010; Peters et al., 2007; Peters, Diefenbach, Hess, & Vastfjall, 2008),即对情感类信息的捕捉更敏锐,能力更强。因 为,老人受迫于时间压力,内部驱动力转变成了“个 人的情感目标”。即,“我做事的目的是为了幸福,而 不是实现认知上逻辑合理或发现真理”。因此,产生 了对情绪情感类信息的依赖倾向。 需要特别指出的是,该部分所讲 与上文中所说的双系统作用模型是有差异的。双 系统作用模型所指的是认知加工风格。而信息加工的 双通路模型,除强调认知部分外,还强调动机情绪相 关部分。也即认知类信息、情感情绪类信息加工并重。 事实上,以往的很多研究中对双系统作用模型的分析 相对较多(例如,孙彦等,2007),对情感情绪方面的 分析较少。但近年来,信息加工双通路说以及情绪加 工在决策中的重要性越来越受重视(例如,张凤华, 曾建敏,张庆林等,2010),且其对年龄与框架效应 间关系机制的分析更是具有独特的价值,有必要进行 图来源:Peters et al. (2007). Adult age differences in dual information processes ency and enhancement in the weight of affective 讨。 理论是对风险决策情境中框架效应的解释 的经 信息加工的能力增 强,“ (正框架)加 工上 bias):“收益”部分参照图 5右侧,“损失”部分参照 _implications for the role of affective and deliberative proc- esses in older adults decision making. Perspectives on psychological science. Figure 3. Resili and deliberative processing in decisions across the life span 图3. 信息加工双通路说对年龄与信息加工通路的解释 探 前景 典理论,可以用“S–形”曲线(如图 4所示)予以 简要说明(Kahneman & Tversky, 1979):横轴、纵轴分 别表示客观、主观价值。二者间的关键可以概括为: 第一,个体对客观价值变化的敏感性,在较小或中等 区域时相对较高,在数值较大区域时相对较低,即“边 际递减效应”(收益、损失区均如此);第二,个体对 客观价值变化的敏感性,损失区域一边的斜率比收益 区域一边的要大,即“损失厌恶”。于是,在正框架 下,人们倾向于选择风险回避,因为即使寻求风险获 得了更多收益,所带来的心理满足也会较小;相似的, 在负框架下,由于损失带来的心理创伤过大,再冒险 所增加的损失也显得微不足道,因此,个体往往会选 择冒险行为(Peters et al., 2007)。 步入老年,个体情绪情感类 收益”和“损失”又均营造了情绪情感氛围, 于是 S型曲线形状表现为“情绪偏差范式”(Emotion bias) (Petrs et al., 2007) (如图 5所示):“损失厌恶”、“边 际递减效应”依然成立,且斜率均更大,边际递减效 应也更显著。因此,损失带来的伤痛更大,附加损失 带来的痛苦更小,故面临损失情境会做出更冒险的决 定。同时,获得时带来的满足也更大,附加收益的满 足相对更小,故面临获得情境会做出更保守的决定。 也即老人会出现更大的双向框架效应。 但还有研究指出,老人仅在积极情绪 的能力增强了(e.g. Larkin et al., 2007; Spaniol, Voss, & Grady, 2008),消极情绪加工的能力并无改变。 鉴于此,图 5应做适当调整,形成以下两种可能的范 式(Peters et al., 2007)。第一,正向偏差范式(Positivity Copyright © 2013 Hanspub 243  年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 图来源:Kahneman & Tversky (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econmetrica. F igure 4. Value functions for affect-poor stimuli (for the youngers) 图4. 前景理论示意图(适用青年群体) 图来源:Peters et al. (2007). Adult Age differences in Dual Informa- tion processes implications for the role of affective and deliberative Processes in older adults decision making. 图 人更多的“风险回避”,但在损失条件下表现出与 哪一种 范式 研究者(Bruine de Bruin, Park 神经基础、认知加工风格以及信息加工 其对前景理论的修正等三个视角对年龄 与风 段锦云, 曹忠良, 娄玮瑜(2008). 框架效应及其认知机制的研究进 高利苹, 李纾 分析看风险决策的神 刘 间压力、个人相关性对不同类型 孙 系统——启发式系统 文 特征框架效应的心 于 框架效应中的个体 张. 心理科 Cen, L. L. (2003). Aging and ychology Figure 5. Value functions for affect-rich stimuli (for the olders) 图5. 前景理论示意图(适用老年群体) 4左侧。即,老人会在“收益”条件下表现出比年 轻 年轻人相同程度的“风险寻求”。第二,负向偏差缺 失范式(Lack of negativity bias)。“收益”部分参照图 5 右侧,“损失”部分不再表现出边际递减效应(表现为 一条与横轴与纵轴均呈现 45度角的直线)。即,老人 会在“收益”条件下表现出比年轻人更多的“风险回 避”,但在损失条件下“风险寻求”消失。 信息加工双通路说及其对前景理论的修正较细 致地分析了年龄与框架效应间各种关系。究竟 是正确的?实证研究(Mikels & Reed, 2009)证实 了“负向偏差缺失范式”的正确性。其他范式的正确 性还有待进一步研究检验。 事实上,除了从上述角度对风险决策下框架效应 与年龄关系进行解释外,还有 er, & Fischhoff; 2012; Harinck, Van Dijk, Van Bees, & Mersmann, 2007)也提出过其他一些可能的解释 ——流体智力或人生经验说,例如,De Bruine 等(2012) 通过中介效应分析认为,框架决策任务是一个仅需要 流体智力,不需要人生经验即可完成的任务。年龄增 长,流体智力降低,框架效应自然增大。当然还有研 究者(Harinck et al., 2007)却相信人生经验的作用,他 们认为,经历了太多挫折,老人更懂得“收益”的珍 贵,同时对“损失”看得更淡。于是,他们在正框架 下对风险的回避更多,在负框架下对风险的追求更 少,也就带来了与“负向偏差缺失范式”几乎同样的 规律。 4. 小结 研究者从 双通路说及 险决策中框架效应间关系及其机制进行了比较 细致分析。有助于我们理顺实证研究中看似矛盾、复 杂的现象。但同时,我们也需要清晰地认识到,各视 角解释说明的层次差异显著,解释的现象也各有侧 重,尚需进一步综合分析。此外,后续的研究还需关 注提高个体在框架下决策的水平,并为理性决策技能 的培训提供科学依据和有针对性指导。 参考文献 (References) 展. 应用心理学, 4 期, 378-384. , 时勘(2006). 从对框架效应的 经基础. 心理科学进展, 6期, 859-865. 涵慧, 周洪雨, 车宏生(2008). 时 框架下决策的影响. 心理学探新, 4期, 27-30. 彦, 李纾, 殷晓莉(2007). 决策与推理的双 和分析系统. 心理科学进展, 5期, 721-845. 桂婵, 徐富明, 于会会, 黄宝珍, 王岚 (2011). 理机制与影响因素. 心理科学进展, 12 期, 1822-1833. 会会, 徐富明, 黄宝 珍, 文桂婵, 王岚(2012). 差异. 心理科学进展, 6期, 894-901. 凤华, 曾建敏, 张庆林 (2010). 框架效应, 情感的启发式 学, 6期, 1375-1380. harles, S. T., Mather, M., & Carstens emotional memory. The forgettable nature of negative images for older adults. Journal of Experimental Ps, General, 132, Copyright © 2013 Hanspub 244  年龄与风险决策中框架效应间关系及其机制探析 Copyright © 2013 Hanspub 245 F. L. (2008). Emotion, affect, and risk communication with Gr, C. (2009). Are experi- G Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory. An analysis of K Len, L., Carstensen, L L Sta- L M, A. K., Samanez-Larkin, G. R., & Hertwig, R. (2011). M M logy, 39, 610- M tein, M. K., & Garber, A. (2010). Following your heart or your M fect. Journal of Geron- Pa f: Evidence of a live-to Pe Pe implication for R as of choice, are Sc e. Swiss Journal of Sp anisms underlying the positivity effect. T aging analytic processing. The T on Processed, 68, 145- W on making for potential gains and losses from age 5 to 85. W d losses. Psy- 310-324. Bruine de Bruin, W., Parker, A. M., & Fischhoff, B. (2012). Explaining adult age differences in decision-making competence. Journal of Behavioral Decision Making, 25, 325-360. inucane, M older adults, challenges and opportunities. Journal of Risk Research, 11, 983-997. achter, S., Orzen, H., Renner, E., & Starme mental economists prone to framing effects? A natural field experi- ment. Journal of Economic Behavior & Organization, 70, 443-446. amliel, E., & Herstein, R. (2013). Involvement moderates the effect of message framing on consumers’ perceived monetary gain and product choice. Journal of Product & Brand Management, 22, 142- 152. Harinck, F., Van Dijk, E., Van Bees, I., & Mersmann, P. (2007). When gains loom larger than losses, reversed loss aversion for small amounts of money. Psychological Science, 18, 1099-1105. decision under risk. Econometrica, 47, 263-291. im, S., Goldstein. D., Hasher. L., & Zacks, R. T.(2005). Framing effects in younger and older adults. Journal of Gerontology: Psy- chological Sciences, 60, 215-218. arkin, G. R. S., Gibbs, S. E. B., Khanna, K., Niels L. L., & Knutson, B. (2007). Anticipation of monetary gain but not loss in healthy older adults. Nature Neuroscience, 10, 787-791. evin, I. P, & Hart, S. S. (2003). Risk preferences in young children, early evidence of individual differences in reaction to potential gains and losses. Journal of Behavioral Decision Making, 16, 397-413. evin, I. P., Hart, S. S., Weller, J. A., & Harshman, L. A. (2007a). bility of choices in a risky decision-making task. A 3-year longitu- dinal study with children and adults. Journal of Behavioral Decision Making, 20, 241-252. Levin, I. P., Schneider, S. L., & Gaeth, G. J. (1998). All frames are not created equal, typology and critical analysis of framing effects. Or- ganizational Behavior and Human Decision Processes, 76, 149-188. evin, I. P, Weller, J. A., Pederson, A. A., & Harshman, L. A. (2007b). Age-related differences in adaptive decision making sensitivity to expected value in risky choice. Judgment and Decision Making, 2, 225-233. Martino, B. D., Kumaran, D., Seymour, B., & Dolan, R. J. (2006). Frames, biases, and rational decision-making in the human brain. Science, 313, 684-687. ata, R., Josef Age differences in risky choice, a meta-analysis. Annals of the New York Academy of Sciences, 1235, 18-29. ayhorn, C. B., & Fisk, A. D. & Whittle, J. D. (2002). Decisions, decisions, analysis of age, cohort, and time of testing on framing of risky decision options. Human Factors, 44, 515-521. cElroy, T., & Seta, J. J. (2003). Framing effects, an analytic-holistic perspective. Journal of Experimental Social Psycho 617. ikels, J. A., Lockenhoff, C. E., Maglio, S. J., Carstensen, L. L., Golds head, focusing on emotions versus information differentially influ- ences the decisions of younger and older adults. Journal of Experi- mental Psychology, Applied, 16, 87-95. ikels, J. A., & Reed, A. E. (2009). Monetary losses do not loom large in later life, age differences in the framing ef tology, Psychological Sciences, 64, 457-460. yne, J. W., Sagara, N., Shu, S. B., Appelt, K. C., & Johnson, E. J. (2013). Life expectancy as a constructed belie or die-by framing effect. Journal of Risk and Uncertainty, 46, 27-50. ters, E., Hess, T. M., Vastfjall, D., & Auman, C. (2007). Adult age differences in dual information processes implications for the role of affective and deliberative processes in older adults decision making. Perspectives on Psychological Science, 2, 1-23. ters, E., Diefenbach, M. A., Hess, T. M., & Vastfjall, D. (2008). Age differences in dual information-processing modes- cancer decision making, Cancer, 113, 3556-3567. onnlund, M., Karlsson, E., Laggnas, E., Larsson, L. & Lindstrom, T. (2005). Risky decision making across three aren younger and older adults differently susceptible to framing effects? The Journal of General Psychology, 132, 81-92. hlottmann, A., & Tring, J. (2005). How children reason about gains and losses, framing effects in judgment and choic Psychology, 64, 153-171. aniol, J., Voss, A., & Grady, C. L. (2008). Aging and emotional memory, cognitive mech Psychology and Aging, 23, 859-872. homas, A. K., & Millar, P. R. (2012). Reducing the framing effect in older and younger adults by encour Journals of Gerontology: Series B, 67, 139-149. versky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the rationality of choice. Science, 221, 453-458. Wang, X. T. (1996c). Framing effects, dynamics and task domains. Organizational Behavior and Human Decisi 157. eller, J. A., Levin, I. P., & Denburg, N. L. (2011). Trajectory of risky decisi Journal of Behavioral Decision Making, 24, 331-344. eller, J. A., Levin, I. P., Shiv, B., & Bechara, A. (2007). Neural cor- relates of adaptive decision making for risky gains an chological Sciences, 18, 958-964. |