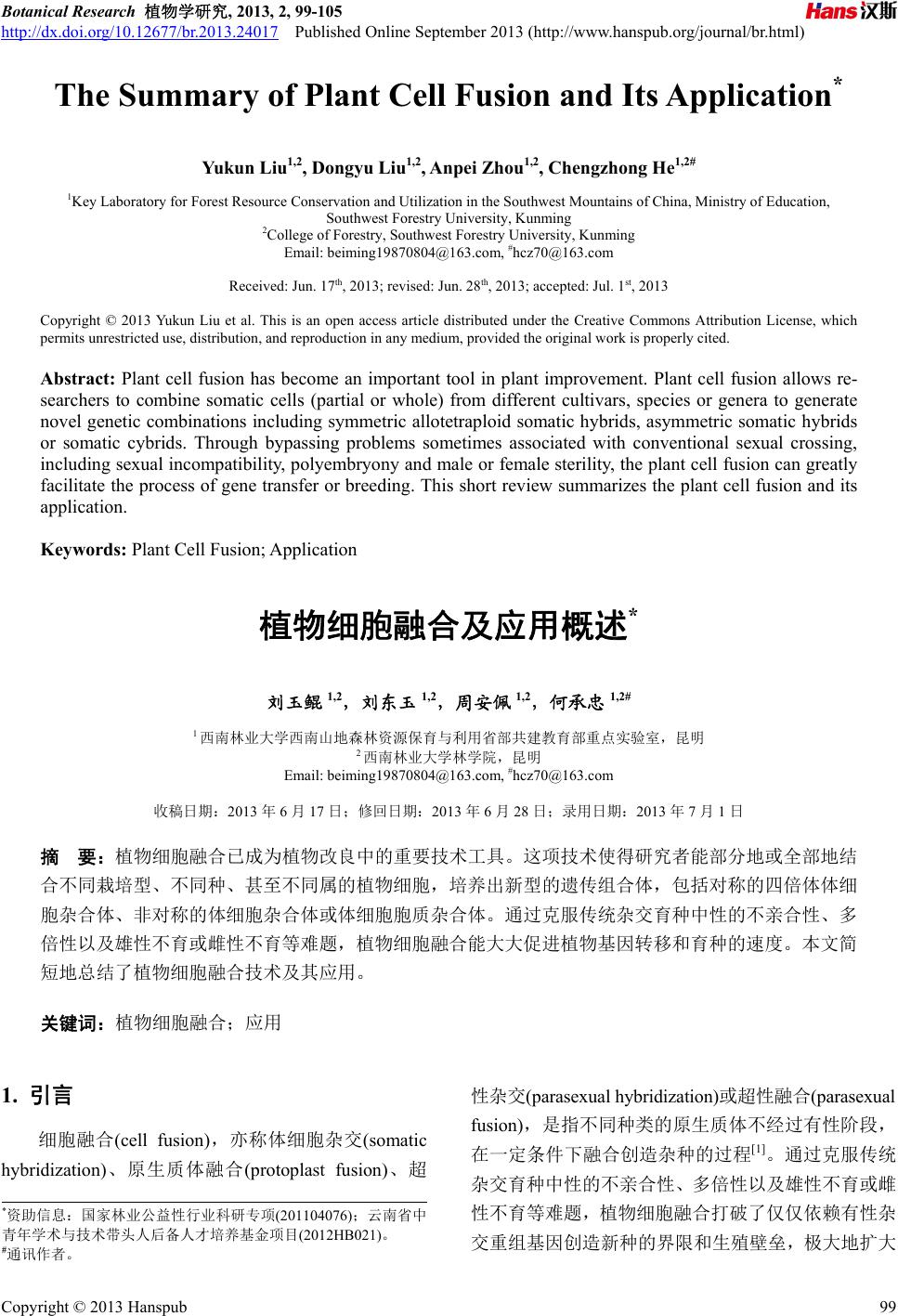

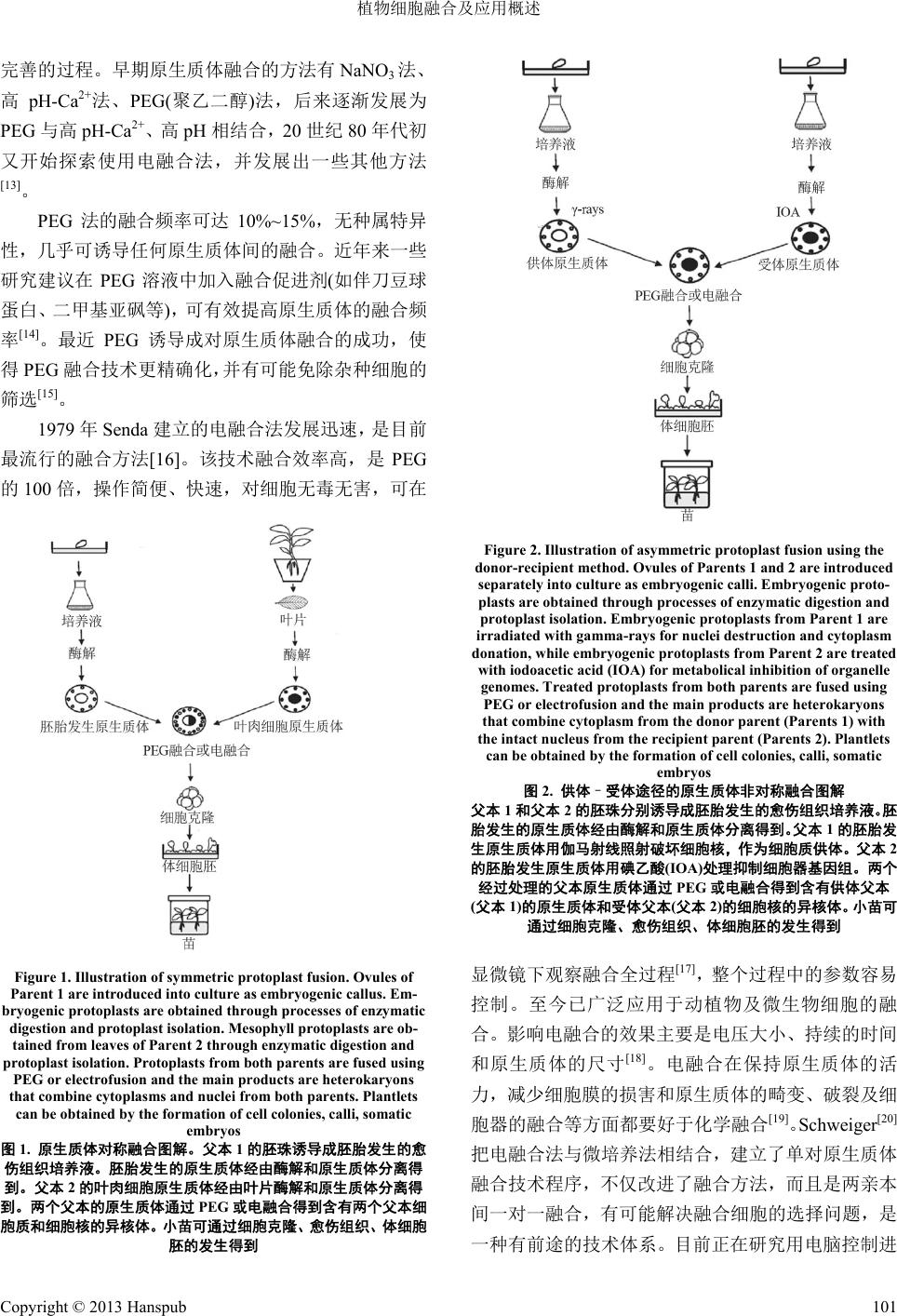

Botanical Research 植物学研究, 2013, 2, 99-105 http://dx.doi.org/10.12677/br.2013.24017 Published Online September 2013 (http://www.hanspub.org/journal/br.html) The Summary of Plant Cell Fusion and Its Application* Yukun Liu1,2, Dongyu Liu1,2, Anpei Zhou1,2, Chengzhong He1,2# 1Key Laboratory for Forest Resource Conservation and Utilization in the Southwest Mountains of China, Ministry of Education, Southwest Forestry University, Kunming 2College of Forestry, Southwest Forestry University, Kunming Email: beim ing 1987 0804@163.com, #hcz70@163.com Received: Jun. 17th, 2013; revised: Jun. 28th, 2013; accepted: Jul. 1st, 2013 Copyright © 2013 Yukun Liu et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Plant cell fusion has become an important tool in plant improvement. Plant cell fusion allows re- searchers to combine somatic cells (partial or whole) from different cultivars, species or genera to generate novel genetic combinations including symmetric allotetraploid somatic hybrids, asymmetric somatic hybrids or somatic cybrids. Through bypassing problems sometimes associated with conventional sexual crossing, including sexual incompatibil ity, polyembryony and male or female sterility, the plant cell fusion can greatly facilitate the process of gene transfer or breeding. Th is short review summarizes the plant cell fusion and its application. Keywords: Plant Cell Fusion; Application 植物细胞融合及应用概述* 刘玉鲲 1,2,刘东玉 1,2,周安佩 1,2,何承忠 1,2# 1西南林业大学西南山地森林资源保育与利用省部共建教育部重点实验室,昆明 2西南林业大学林学院,昆明 Email: beim ing 1987 0804@163.com, #hcz70@163.com 收稿日期:2013 年6月17 日;修回日期:2013 年6月28 日;录用日期:2013 年7月1日 摘 要:植物细胞融合已成为植物改良中的重要技术工具。这项技术使得研究者能部分地或全部地结 合不同栽培型、不同种、甚至不同属的植物细胞,培养出新型的遗传组合体,包括对称的四倍体体细 胞杂合体、非对称的体细胞杂合体或体细胞胞质杂合体。通过克服传统杂交育种中性的不亲合性、多 倍性以及雄性不育或雌性不育等难题,植物细胞融合能大大促进植物基因转移和育种的速度。本文简 短地总结了植物细胞融合技术及其应用。 关键词:植物细胞融合;应用 1. 引言 细胞融合(cell fusion),亦称体细胞杂交(somatic hybridization)、原生质体融合(protoplast fusion)、超 性杂交(parasexual hybridizat i on) 或超性融合(parasexual fusion),是指不同种类的原生质体不经过有性阶段, 在一定条件下融合创造杂种的过程[1]。通过克服传统 杂交育种中性的不亲合性、多倍性以及雄性不育或雌 性不育等难题,植物细胞融合打破了仅仅依赖有性杂 交重组基因创造新种的界限和生殖壁垒,极大地扩大 *资助信息:国家林业公益性行业科研专项(201104076);云南省中 青年学术与技术带头人后备人才培养基金项目(2012HB021)。 #通讯作者。 Copyright © 2013 Hanspub 99  植物细胞融合及应用概述 了遗传物质的重组范围[2]。植物细胞融合又可将各种 细胞器、DNA、质粒、病毒、细菌等外源遗传物质引 入原生质体,从而有可能引起细胞遗传性的改变,为 某些珍稀植物的快速繁殖、植物的复壮等提供了可行 的方法,应用于植物育种、种质保存、无性系的快速 繁殖和有用物质生产等[3,4]。植物细胞融合技术避免了 DNA 的分离、提纯、剪切、拼接等操作,在技术和仪 器设备上的要求不象基因工程那样复杂,投资少,有 利于广泛开展研究和推广,有着重大的实践意义,正 得到科学界的日益重视[5,6]。发展至今,已从许多种内、 种间、属间甚至亚科间的体细胞杂交获得杂种细胞系 或杂种植株[7]。 现出融合亲本之一胡杨的耐盐特性。林木体细胞杂交 虽然现有的报道不多,但是随着林木原生质体培养的 成功及融合方法、融合方式上的不断改进,林木体细 胞杂交将有着广阔的应用前景[10]。 植物体细胞杂交技术虽然有其随机性的缺陷,但 由于可转移细胞核中的染色体组、染色体片段,或者 细胞质中的叶绿体 DNA 和线粒体 DNA,因而使可利 用的基因资源十分广泛。体细胞杂交在转移抗逆性 状,进行作物改良,实现远缘重组,创造新型物种, 以及定向转移胞质基因控制的性状和利用配子–体 细胞杂交产生三倍体植物上显示出重要的应用前景。 2. 植物细胞融合的研究进展 2.1. 研究重点的转移 2.2. 杂交组合的转变 植物体细胞杂交最初是从能通过有性杂交得到 杂种植株的粉蓝烟草+郎氏烟草的原生质体融合获得 突破的。于是,科学家们开始展开了丰富的设想。如 Melchers 等(1978)将有性杂交不亲和的番茄和马铃薯 进行体细胞杂交,期望得到地上结番茄,地下长土豆 的杂种,但结果并非如预期的那样,仅获得了外形偏 向番茄,花、叶、果实具杂种特点的植株。与此同期 或随后的实验中也有一些类似的组合,甚至更远缘的 科间杂交。这些组合中得到的融合物大都不能分裂生 长或仅开始分裂几次后便不再增殖,有些得到了连续 增殖的细胞系,但却没有进一步分化[7]。目前人们较 多选用近缘种内或种间以及较近缘属间的杂交组合; 和远缘的体细胞杂交相比较,它具有更强的目的性。 2.3. 杂交方式的转变 原生质体的融合方式常见的有两种:对称融合(图 1)和非对称融合(图2)。通过这两种融合方式可产生 3 种类型的杂种:对称杂种、非对称杂种和胞质杂种。 另外还有一类杂种叫异质杂种。同时,还有配子–体 细胞融合和亚原生质体–原生质体融合[11]。作物的一 些重要经济性状,如胞质雄性不育,抗除莠剂阿特拉 津的抗性基因都是由胞质基因控制的,通过原生质体 融合进行细胞质基因重组,是一条可直接用于育种的 简便途径,到目前为止,已有不少成功的例子[11,12]。 不对称融合中,施主染色体常丢失,克隆间有较大变 异,X或γ射线量大时,远缘间组合力强。种间融合 的部分杂种植株,在低射线量时,为三倍体,高射线 量为近于五倍体的非整倍体。高射线量时,再分化和 植株生长迟缓,无果实。最适射线量尚未确定[12]。有 人认为,用自单倍体植物而来的单倍体细胞、花粉细 胞或异常减数分裂所得到的部分染色体和基因组,应 用于不对称融合中是今后的重要研究课题。 植物原生质体培养的成功是体细胞杂交发展的 先决条件,纵观体细胞杂交的发展过程不难看出,其 研究重点随着原生质体培养的发展一次次地发生了 转移[7]。早期原生质体培养(70 年代)主要在茄科植物 上获得成功,而后又广泛进行了十字花科和伞形科等 的体细胞杂交[8]。目前的体细胞杂交工作已多数集中 于经济植物上,所得到的体细胞杂种丰富了作物的基 因库,对直接应用或者进一步开展有性杂交育种工作 都提供了宝贵的材料。如今,一些研究工作者把细胞 融合技术运用在林木育种上。林木常规育种的特殊 性,即生长周期长、有性不亲和等现象使得林木原生 质体研究越来越受到人们的重视。体细胞杂交技术可 克服远缘杂交的不亲和性,创造新的育种材料,为林 木抗性育种带来一条新的途径。诸葛强等[9]在1999 年 应用原生质体电融合技术首次得到了美洲黑杨和胡 杨、青杨和胡杨、美洲黑杨和青杨等体细胞杂种愈伤 组织,其中美洲黑杨和胡杨、青杨和胡杨的体细胞杂 种愈伤组织可在附加 0.4%氯化钠的培养基上生长,表 2.4. 融合方法的改进 原生质体的融合方法也经历了一个逐步改进和 Copyright © 2013 Hanspub 100  植物细胞融合及应用概述 完善的过程。早期原生质体融合的方法有 NaNO3法、 高pH-Ca2+法、PEG(聚乙二 醇)法,后来逐渐发展为 PEG 与高 pH-Ca2+、高 pH 相结合,20 世纪 80年代初 又开始探索使用电融合法,并发展出一些其他方法 [13]。 PEG 法的融合频率可达 10%~15%,无种属特异 性,几乎可诱导任何原生质体间的融合。近年来一些 研究建议在 PEG 溶液中加入融合促进剂(如伴刀豆球 蛋白、二甲基亚砜等),可有效提高原生质体的融合频 率[14]。最近 PEG 诱导成对原生质体融合的成功,使 得PEG 融合技术更精确化,并有可能免除杂种细胞的 筛选[15]。 1979 年Senda 建立的电融合法发展迅速,是目前 最流行的融合方法[16]。该技术融合效率高,是 PEG 的100 倍,操作简便、快速,对细胞无毒无害,可在 Figure 1. Illustration of symmetric protoplast fusion. O vules of Parent 1 are introduced into culture as embryogenic callus. Em- bryogenic protoplasts are obtained through processes of enzymati c digestion and protoplast isolation. Mesophyll protoplasts are ob- tained from leaves of Parent 2 through enzymatic digestion and protoplast isolation. Protoplasts from both parents are fused using PEG or electrofusion and the main products are heterokaryons that combine cytoplasms and nuclei from both parents. Plantlets can be obtained by the formation of cell colonies, calli, somatic embryos 图1. 原生质体对称融合图解。父本 1的胚珠诱导成胚胎发生的愈 伤组织培养液。胚胎发生的原生质体经由酶解和原生质体分离得 到。父本 2的叶肉细胞原生质体经由叶片酶解和原生质体分离得 到。两个父本的原生质体通过 PEG 或电融合得到含有两个父本细 胞质和细胞核的异核体。小苗可通过细胞克隆、愈伤组织、体细胞 胚的发生得到 Figure 2. Illustration of asymmetric protoplast fusion using the donor-recipient method. Ovules of Parents 1 and 2 are introduced separately into culture as embryogenic calli. Embryogenic proto- plasts are obtained through processes of enzymatic digestion and protoplast isolation. Embryogenic protoplasts from Parent 1 are irradiated with gamma-rays for nuclei destruction and cytoplasm donation, while embryogenic protoplasts from Parent 2 are treated with iodoacetic acid (IOA) for metabolical inhibition of organelle genomes. Treated protoplasts from both parents are fused using PEG or electrofusion and the main products are heterokaryons that combine cytoplasm from the donor parent (Parents 1) with the intact nucleus from the recipient parent (Parents 2). Plantlets can be obtained by the formation of cell colonies, calli, somatic embryos 图2. 供体–受体途径的原生质体非对称融合图解 父本 1和父本 2的胚珠分别诱导成胚胎发生的愈伤组织培养液。胚 胎发生的原生质体经由酶解和原生质体分离得到。父本 1的胚胎发 生原生质体用伽马射线照射破坏细胞核,作为细胞质供体。父本 2 的胚胎发生原生质体用碘乙酸(IOA)处理抑制细胞器基因组。两个 经过处理的父本原生质体通过 PEG 或电融合得到含有供体父本 (父本 1)的原生质体和受体父本(父本 2)的细胞核的异核体。小苗可 通过细胞克隆、愈伤组织、体细胞胚的发生得到 显微镜下观察融合全过程[17],整个过程中的参数容易 控制。至今已广泛应用于动植物及微生物细胞的融 合。影响电融合的效果主要是电压大小、持续的时间 和原生质体的尺寸[18]。电融合在保持原生质体的活 力,减少细胞膜的损害和原生质体的畸变、破裂及细 胞器的融合等方面都要好于化学融合[19]。Schweiger[20] 把电融合法与微培养法相结合,建立了单对原生质体 融合技术程序,不仅改进了融合方法,而且是两亲本 间一对一融合,有可能解决融合细胞的选择问题,是 一种有前途的技术体系。目前正在研究用电脑控制进 Copyright © 2013 Hanspub 101  植物细胞融合及应用概述 行自动化操作,以提高操作效率。 Li 等[21]建立的激光融合法在融合烟草原生质体 时避免了亲本原生质体中叶绿体分布的影响,是近年 来比较新的一种方法。利用激光微束可以对相邻细胞 的接触区细胞进行破坏,从而诱导许多细胞中所需的 两个相邻细胞融合。1987和1989 年德国海德堡理化 研究所采用准分子激光器使油菜原生质体融合,从开 始照射到完成融合仅需几秒钟[22]。该法可选择任意两 个细胞进行融合,易于实现特异性细胞融合,作用于 细胞的应力小,定时定位性强,损伤小,参数易于控 制,操作方便,可利用监控器清晰地观察整个融合过 程,实验重复性好,无菌无毒性,但它只能逐一处理 细胞。目前,激光诱导细胞技术正在发展与探索之中, 有待于进一步完善。 植物细胞融合过程中由于地球重力的存在,有无 液泡的原生质体密度差很大,异源细胞融合率低[23]。 20 世纪 80年代以来,在空间材料科学的启发下,试 图利用空间微重力条件改进细胞融合技术。空间微重 力环境没有重力沉降和热对流等影响,为因重力限制 而难以发展的细胞融合技术提供了新的机遇。而电融 合在空间实验中有很大的优势:1) 群体细胞的融合过 程可同步进行;2) 除电场强度和处理时间的影响外, 介质中没有其它影响细胞活力的因素[24];在微重力条 件下细胞所需的能量减少,如单细胞生物——草履虫 移动性减少而细胞分裂速率增加,推测是由于过剩的 能量导致了移动的减弱,其它细胞活动的增加[25]。空 间微重力环境能够提高异源细胞融合得率,并且融合 细胞能够顺利地再生植株,但是有关空间电融合的实 验还不完全,今后在理论研究方面可以利用模拟微重 力方法,继续探讨微重力对植物细胞结构和功能的影 响,探究微重力环境下植物细胞电融合率提高的机 理;应用方面可以利用微重力条件培育植物新品种, 弥补常规育种周期长,废时废力的弊端,以期望在较 短时间完成植物从单细胞融合到多细胞组培乃至长 成完整植株的过程[24]。 20 世纪 80年代证实了离子注入生物效应和粒子 沉积生物效应的存在,建立了质量、能量、电荷三因 子作用机制体系,据此原理发展了该技术。离子束的 可操纵性高,可用微束对细胞进行超微加工,有目的 地切割染色体,通过消除部分染色体或染色体的某些 片段达到细胞非对称融合的目的[26]。该项研究一旦成 功,将改变传统的一对一细胞融合的弊端,减少供体 细胞导入的染色体范围,使融合更具目的性,大大减 少筛选的工作量,将是细胞融合研究的一大进步。 非对称细胞融合技术,即利用某种外界因素(如γ 射线)辐照某一细胞原生质体,选择性地破坏其细胞 核,并用碘乙酰胺碱性蕊香红6 G,处理在细胞核中 含有优良基因的第 2种原生质体,选择性地使其细胞 质失活。然后融合来自这 2个原生质体品系的细胞, 实现所需胞质和细胞核基因的优化组合(图2)。实践表 明非对称细胞融合技术通过 γ射线 X射线照射为实现 供体亲本少数基因的转移,创造种间、属间杂种提供 了可能性[27]。 植物微原生质体融合技术可在较少的融合杂种 中获得具有目标性状的融合杂种,从而大大提高育种 效率。植物微原生质体融合技术对非对称原生质体融 合进行了改进,它是经微核来转移染色体,避免染色 体操作所带来的染色体损伤,杂种遗传稳定。而且, 它是在细胞水平上进行一条或几条染色体的转移,在 一定程度上可克服杂交不亲合或杂交不孕等造成的 生殖隔离。在作物种质创新和育种中有一定的潜在应 用价值[28]。 这些方法各有特点,但目前广泛使用的是 PEG 法 和电融合法[19]。但是电融合需要昂贵的电融合仪,因 此目前仍不如 PEG 法使用普遍。 现在新的细胞融合方法一般采用将化学法和物 理法结合起来进行,如将磁、超声、机械等和激光、 电相结合,同时添加化学剂以便进一步提高融合率, 细胞融合的方法和手段始终朝操作方便、简单,便于 量化研究,同时融合率又能得到不断提高的方向发展 [29]。 2.5. 杂种细胞选择体系的改进 在原生质体融合后的群体中,有融合体、未融合 体、多元融合体和嵌合体,杂种细胞的筛选就是从中 区分出预期的融合重组类型。没有杂种选择技术常不 能获得有效的体细胞杂种,而缺乏有效的具普遍意义 的选择系统,正是一直制约体细胞杂交发展的瓶颈之 一[7]。 杂种选择技术通常以遗传标记、细胞对营养反应 Copyright © 2013 Hanspub 102  植物细胞融合及应用概述 差异以及生化特性表现差异为基础建立。多数方法建 立在双亲细胞互补的原则上,包括遗传互补、营养缺 陷互补、白化突变体间互补以及生长激素的自主互补 等。然而这些方法的局限性在于突变体不易获得,而 且有些突变体不易再生。也有人采用机械分离杂种细 胞的方法,早年利用显微镜操作分离,挑出融合杂种 细胞,近年发展到利用流式细胞计来分离杂种细胞, 尽管这种技术效率高,但是由于仪器价格昂贵,用的 人还很少[7]。 近年来,兴起的不对称融合也是一种筛选杂种细 胞的方法。不对称融合指一方亲本的全部原生质与另 一方亲本的部分核物质及胞质物质重组,产生不对称 杂种[7]。一般用碘乙酰胺(IOA)或碘乙酸(IA)处理受体, 使其细胞失活,单独培养不能生长和分裂;而供体由 于受到射线辐射,大部分染色体受到损伤,细胞不能 生长;只有融合体发生互补作用才能生长,从而挑出 杂种,用此法筛选已有很多成功的例子[30,31]。据统计, 现在 90%以上的体细胞杂交为不对称融合。 2.6. 杂种鉴定方法的发展 获得再生植株后,必须进一步证实杂种的真实性 并了解它与亲本的联系与区别。除了传统的形态学、 细胞学及生化方法得到了继续发展外,近年来基因组 DNA的RAPD 和AELP分析以及细胞器DNA 的 Southern 杂交分析广泛应用于对称或不对称杂种细胞 鉴定[31]。 3. 植物细胞融合的应用 植物细胞融合技术目前主要是作为扩大变异的 手段,同时也正朝着将抗药性和胞质雄性不育等细胞 质基因导人另一个体细胞的方向发展,有可能形成新 的核质杂种。如果获得了有用性状的细胞系,在还不 能形成植株时,就可以通过快速大量繁殖细胞加以利 用[4]。 3.1. 用于基础理论研究 3.2. 转移抗逆性状,改善作物品质 病虫害和不良环境条件是农林业生产的大敌,大 量施用农药带来日益严重的环境污染。培育和推广应 用高抗逆性的优良品种,是实现农林业高产优质高效 节能生产、保护环境的必由之路[33]。Shelley 用马铃薯 二倍体作亲本经过体细胞杂交得到抗科罗拉多马铃 薯甲虫的四倍体体细胞杂种;Bastia 等对耐霜冻的野 生种和栽培种进行体细胞杂交,获得的所有体细胞杂 种都比栽培种亲本耐霜冻,其中有 3株比野生种亲本 的耐性还高[34]。体细胞杂交为栽培植物的抗性育种提 供了一条优越的新途径。 3.3. 进行远缘重组,创造新的遗传变异 利用体细胞杂交已在许多有性杂交不亲合的种 间、属间、甚至科间产生了可育的体细胞杂种。大量 的研究结果表明,异源原生质体融合,不仅能在近缘 种间,也可以在远缘种间产生体细胞杂种。供受体融 合技术的建立和发展,更加扩大了远缘种间遗传重组 的亲缘范围,增加了遗传变异的幅度[33]。通过体细胞 杂交产生体细胞杂种,为植物育种提供了一条克服生 殖隔离,提高变异的新途径。体细胞杂交可以在亲缘 关系比较远的物种间或者在栽培种与野生种之间进 行,并且细胞质基因和细胞核基因同时参与杂交,经 过进一步选择、回交,甚至继续进行体细胞杂交。植 物细胞融合配合常规育种技术,可望选出优良材料, 加之体细胞杂交来自双亲的遗传物质并非简单的堆 积,而是发生了复杂的遗传重组,这正是改良作物所 期望的。此外,植物的许多栽培性状,如产量、抗性、 花色、不育性以及与光合作用有关的特性等,都受多 基因控制,用基因工程方法目前还很难进行多基因控 制性状的转移,通过原生质体融合,则可实现多基因 甚至整个基因组的转移和重组,从而创造新的植物类 型[33]。 3.4. 应用于种质保存和有用物质生产 目前可将各种细胞器、DNA、质粒、病毒、细菌 等外源遗传物质引入原生质体,从而有可能引起细胞 遗传性的改变,为某些珍稀植物的快速繁殖、植物的 复壮提供可行的方法,还可应用于种质保存、无性系 的快速繁殖和有用物质生产[35]。 Yamagishi 等设计了一种新的高效原生质体培养 体系,增加了不对称杂交属内种间细胞融合率[32]。可 以 设 想,细胞融合技术改善后,可把人参和冬虫夏草的 细胞融合产生新的品种,并具备它们各自特有的药效。 Copyright © 2013 Hanspub 103  植物细胞融合及应用概述 3.5. 定向转移胞质基因控制的性状 杂种优势现象在生物界普遍存在,利用这一现象 是提高农作物品质和产量的有效途径之一,即可以利 用雄性不育系进行杂交一代种子生产。核基因控制的 雄性不育的保持系很难解决,而细胞质雄性不育的不 育系、恢复系和保持系较易通过体细胞杂交短期内得 到[36]。胞质杂交作为体细胞杂交的一个重要方面,由 于避免了胞质供体细胞核基因的参入而带来的一些 不良性状,遗传性更加稳定,因而在转移胞杂遗传性 状方面具有明显的优点,同时又克服了有性杂种中只 具有母本胞质基因的不足,增加了胞质变异。利用胞 质杂交定向转移胞质基因,是目前体细胞杂交育种研 究中最活跃的领域,已取得了很大的成功,具有极大 的潜力[33]。 3.6. 可改变生理类型 体细胞杂交消除回交转育 CMS 性状时出现的异 常现象,可通过改变杂种的生理特性来实现。Kirti[37] 用具有Moricandia arvensis 细胞质和芥菜(Brassica- juncea)细胞核的严重黄花的 CMS 植株和绿色可育的 芥菜作亲本进行体细胞杂交,得到具有 M. arvensis 的 线粒体和芥菜叶绿体、细胞核的正常 CMS胞质杂种。 通过体细胞杂交改变蔬菜生理类型的研究虽然比较 少,但可能会越来越受重视。 4. 展望 植物细胞融合技术正日 趋完 善, 无论 在实 践上还 是在理论上,它都具有独到的用途和诱人的前景。通 过体细胞融合产生新的有价值的农作物品种已有良好 的开端。可以充分肯定,该项技术不仅可以打破种间 杂交障碍,还可以扩大物种杂交范围,提高物种变异 频率,缩短育种周期,拓宽育种领域,提高育种水平[38]。 通过体细胞杂交转移抗性性状及进行作物间优良农艺 性状组合的可能性已在许多作物中变成现实,而通过 配子-体细胞杂交获得三倍体的优越性也已被证实。 有性杂交不亲和的种间可以通过原生质体融合 得到体细胞杂种植株,亲缘关系较近的亲本间可以得 到可育的后代。通过栽培品种和野生近缘种间的体细 胞杂交可以有效地将野生种的优良性状转至栽培品 种以扩大栽培品种的基因库。它们可以用作育种资 源,甚至直接应用,因而这样的体细胞杂交可以作为 某些作物重要的育种途径[7]。 但是我们必须清醒地认识到,体细胞杂交中仍存 在一些函待解决的难题:1) 原生质体再生困难直接阻 碍了体细胞杂交在作物育种上的应用;2) 体细胞杂种 或胞质杂种本身染色体数目不定,染色体结构发生变 异,及异常的减数分裂等都会造成培养过程中表现不 稳定[39];3) 用射线照射非对称杂交的供体亲本,从悬 浮培养细胞中提取原生质体,或通过芽再生途径获得 植株等都会加重杂种染色体的丢失[40],而且染色体丢 失是一个非常复杂的过程,还受双亲的遗传关系、倍 性水平等因素影响[41];4) 体细胞杂交育种同样面临着 杂种不育或育性差的问题。面对以上实际问题,将细 胞工程与分子生物学手段相结合,降低杂种基因来源 的随机性,采取对杂种进行早期鉴定的措施;进一步 扩大原生质体培养材料的种类及基因型;加强对原生 质体再生植株无性系变异的细胞遗传学研究,比如核 质关系、不亲和性、细胞分裂的调控及细胞全能性的 机理、遗传物质的重组等生物学基础理论的研究;选 择应用先进的融合方法进行多种方式的融合,除对称 融合外,还要注意不对称融合的研究。能够促进体细 胞杂交在植物育种中取得突破性进展。 为打破杂交不亲和性,结合非对称融合与适宜 的选择法,将支配近缘野生种和远缘种核的有用抗 病性基因导入栽培种;花药培养所获得的有用性状 的单倍体和二倍体的单倍体植物与同种或异种的单 倍体及二倍体植物对称融合,重建核基因,尽早培 育出实用的二、三、四倍体杂种;以期获得胞质杂 种的 CMS、抗病性、除草剂耐性、光合机能等有关 的细胞质基因在短期内导入的优良系统。而且,在胞 质杂种形成过程中以期 mtDNA 重组和胞质细胞器重 建,使细胞质的遗传组成多样化;利用远缘间的融合 易获得雄性不育植物,在至今未得到 CMS的作物中, 获得其新的 CMS 基因;以有性生殖困难、不能杂交 育种的作物和营养繁殖性作物作为育种的突破口,使 远缘杂交育种的研究有一新进展[17]。这些也将都是很 有意义的课题。 参考文献 (References) [1] 张献龙, 唐克轩. 植物生物技术[M]. 北京: 科学出版社, Copyright © 2013 Hanspub 104  植物细胞融合及应用概述 Copyright © 2013 Hanspub 105 2005: 124. [2] 李春艳, 李妮亚, 陈少良. 植物原生质体培养 与融合的研究 进展[J]. 海南师范学院学报(自然科学版), 2005, 18(3): 264- 268. [3] 孙慧慧, 王力军, 闫晓红等. 植物原生质体融合培养技术及 其应用[J]. 河南农业科学, 2010, 7(3): 118-122. [4] 戴雪梅, 黄天带, 孙爱花等. 植物原生质体融合研究进展及 其在育种中的应用[J]. 热带作物学报, 2012, 33(8): 1516-1521 [5] 李志勇. 细胞工程[M]. 北京: 科学出版社, 2003: 1-7. [6] B. P. Jena. Insights on membrane fusion. Cell Biology Interna- tional, 2000, 24(11): 769-771. [7] 崔彬彬, 朱维红, 冯大领. 细胞融合技术研究进展[J]. 保定 师范专科学校学报, 2007, 2: 48-50. [8] 李保华. 细胞融合技术研究进展[J]. 安徽农业科学, 2008, 15: 6187-6188. [9] 聂福, 张美萍, 孙春玉等. 五加科植物细胞工程研究进展[J]. 北方园艺, 2010, 7: 206-209. [10] 谢华永. 杨树胚性悬浮细胞系建立与原生质体融合研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2004. [11] 张献龙, 唐克轩. 植物生物技术[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 132. [12] 汪勋清, 刘录祥. 聚乙二醇诱导细胞融合最适条件的筛选[J]. 核农学报, 2008, 5: 635-639. [13] 徐文锦, 刘湘, 宁勇. 植物原生质体融合技术的研究进展[J]. 湖北中医学院学报, 2008, 10(1): 46-47. [14] 郭学民, 徐兴友, 王同坤等. 植物细胞融合的研究进展[J]. 河北科技师范学院学报, 2005, 19(1): 65-68. [15] 华小黎, 廖婧, 胡丽玲等. 聚乙二醇诱导细胞融 合最适条件 的筛选[J]. 中国医院药学杂志, 2012, 5: 206-209. [16] Q. H. Zhang, J. H. Liu and X. X. Deng. Isolation of microproto- plasts from a partially synchronized suspension culture of Citrus unshiu. Journal of Plant Physiology, 163(11): 1185-1192. [17] C. Ramos, D. Bonenfant and J. Teissie. Cell hybridization by electrofusion on filters. Analytical Biochemistry, 2002, 302(2): 213-219. [18] M. R. Davey, P. Anthony, J. B. Power, et al. 2004 Sivb Congress symposium proceedings “thinking outside the cell”: Plant proto- plast technology: Status and applications. In Vitro Cellular & Developmental Biology: Plant, 2005, 41(3): 202-212. [19] L. F. De Filippislf, R. Hampp and H. Zieglerh. Membrane per- meability changes and ultrastructural abnormalities during pro- toplast fusion. Journal of Plant Physiology, 2000, 156(5-6): 628- 634. [20] W. Jude, G. Fred. Protoplast fusion for production of tetraploids and triploids: applications for scion and rootstock breeding in citrus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2011, 104(11): 343- 357. [21] Y. M. Li, L. J. Guan, L. R. Lou, et al. Laser-induced tobacco protoplast fusion. Science in China, Series C: Life Science, 1999, 42(2): 122-127. [22] R. Muralidhar, T. Panda. Fungal protoplast fusion—A revisit. Bioprocess Engineering, 2000, 22(5): 429-431. [23] A. Alexander, E. Richard. Somatic hybridization and applica- tions in plant breeding. Plant Breeding Reviews, 2010 20(1): 167-225. [24] J. Bravo, D. Evans. Protoplast fusion for crop improvement. Plant Breeding Review s, 2011, 3(1): 193-218. [25] J. Janick. Somatic embryogenesis in woody species. Horticul- tural Reviews, 2 0 11, 10(1): 153-181. [26] F. Liu, Y. G. Wang, J. M. Xue, et al. Transmission measurement based on stmobservation to detect the penetration depth of low energy heavyions in botanic samples. Radiation Measurements, 2003, 37(1): 9-14. [27] H. Rehm, G. Reed. Cell fusion. Biotechnology Set, 2008, 2(1): 93-139. [28] 吴紫云, 华玉伟, 黄华孙. 植物微原生质体的融合[J]. 植物 生理学通讯, 2007, 43(6): 1182-1187. [29] 罗立新. 细胞融合技术与应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2003. [30] 戴永娟, 和兆荣, 胡靖锋等. 青 花菜非对称体细胞 杂交研究 [J]. 湖南农业科学, 2012, 5: 9-12. [31] 廉玉姬, 林光哲, 赵小梅. 大白菜、青花菜和叶用芥菜体细胞 杂交种形态学与细胞学特性鉴定[J]. 园艺学报, 2011, 11: 2099-2110. [32] H. Yamagishi, M. Landgren, J. Forsberg, et al. Production of asymmetric hybrids between Arabidopsis thaliana and Brassica napus utilizing an efficient protoplast culture system. Theoreti- cal and Applied Genetics, 2002, 104(6-7): 959-964. [33] 周玲艳, 杨加伟, 梁红. 植物体细胞杂交技术及其在猕猴桃 育种中的应用[J]. 仲恺农业工程学院学报, 2009, 22(3): 59-64. [34] T. Bastia, N. Carotenuto, B. Basile, et al. Induction of novel organelle DNA variation and transfer of resistance to frost and verticil ium wilt in Solanum tuberosum through somatic hy- bridization with iEBN S. commersoni. Euphitica, 2000, 116(1): 1-10. [35] F. Gil, E. Reytor, D. M. Perez-Filgueira, et al. Multimerization of peptide antigens for production of stable immunogens in transgenic plants. Journal of Biotechnology, 2007, 128(3): 512- 518. [36] 闰静, 张明 方, 陈利萍. 体细胞杂交技术在蔬菜育种中的研 究与应用[J]. 细胞生物学杂志, 2004, 26(1): 51-55. [37] P. B. Kirtipb, S. Prakashs, K. Gaikwadk, et al. Chloroplast sub- stitution overcomes leaf chlorosis in a Moricandia arvensis- based cytoplasmic male sterile Brassica juncea. Theoretical and Applied Genetics, 1998, 97(7): 1179-1182. [38] 李培夫. 体细胞杂交技术在作物育种上的开发利用[J]. 种子 科技, 2005, 4: 215-216. [39] J. H. Liuclarkejh, A. M. Chevream, M. Landgrenm, et al. Char- acterization of sexual progenies of male-sterile somatic cybrids between Brassica napus and Brassica tournefortii. Theoretical and Applied Genetics, 1999, 99(3-4): 605-610. [40] M. Wang, Z. Peng, L. Wang, et al. Different rates of chromo- some elimination in symmetric and asymmetric somatic hy- bridization between Festuca arundinacea and Bupleurum scor- zonerifolium. Russian Journal of Plant Physiology, 2011, 58(1): 133-141. [41] D. Evans, W. Sharp and C. Flick. Plant regeneration from cell cultures. Horticultural Reviews, 2011, 3: 214-314. |