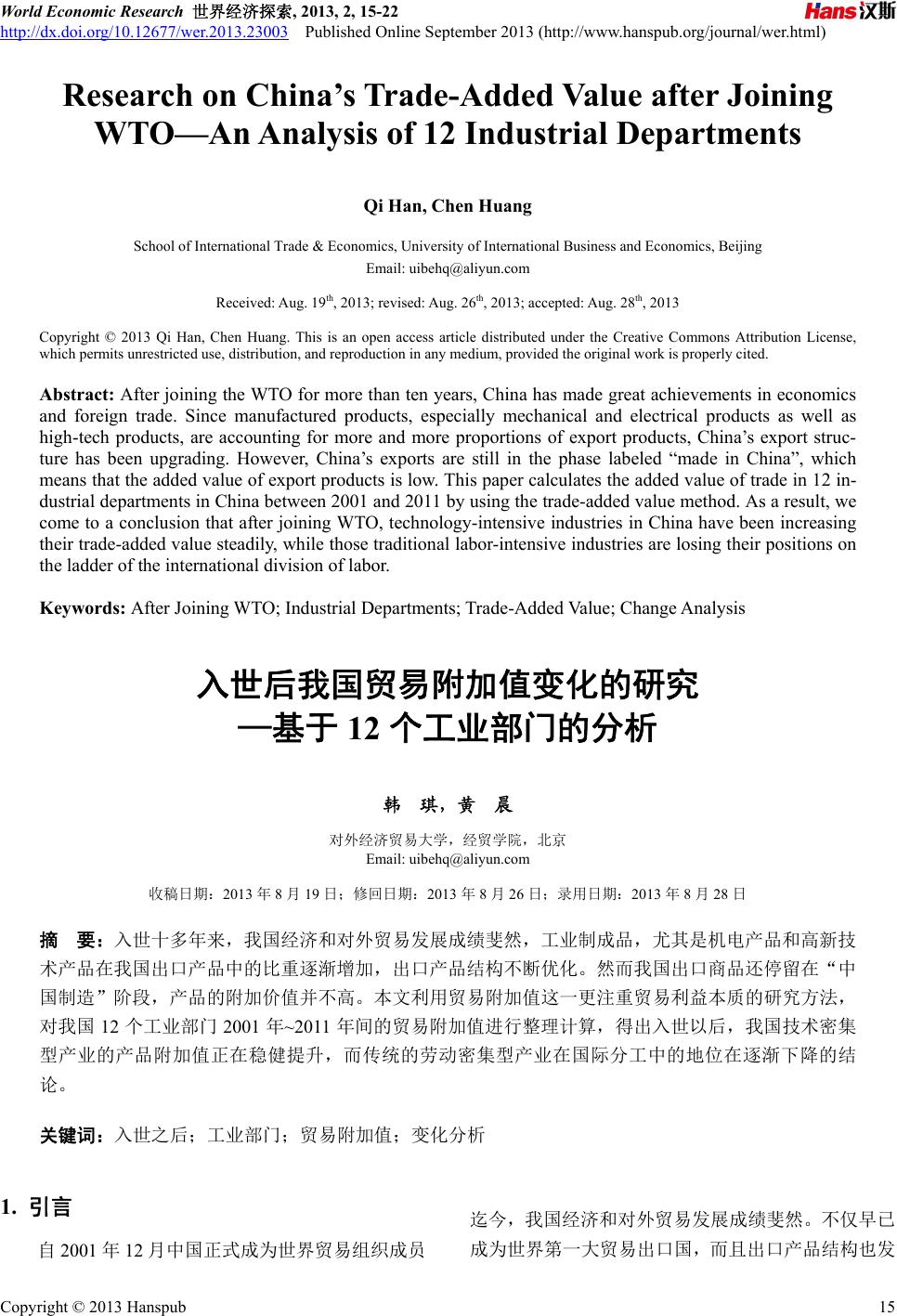

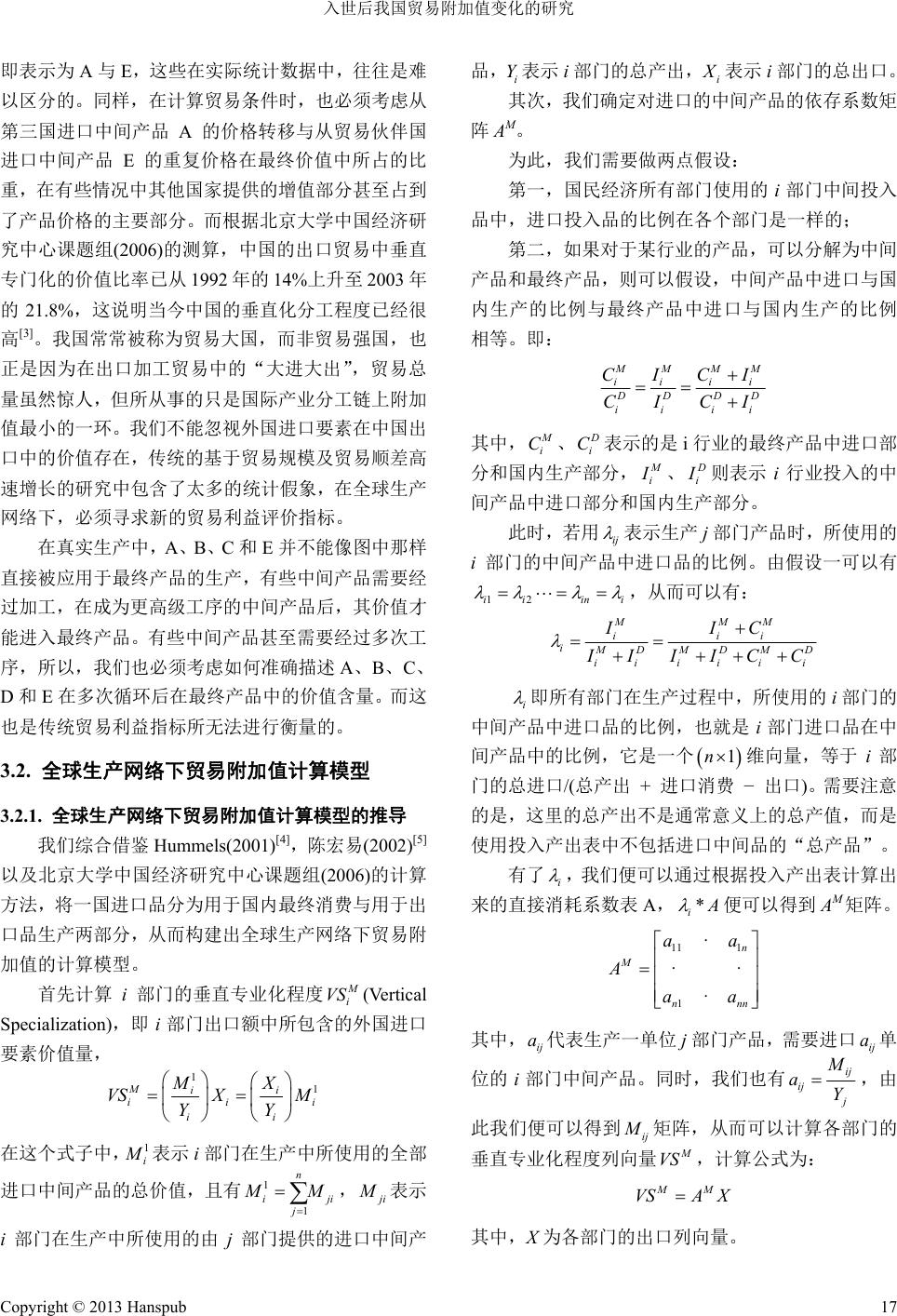

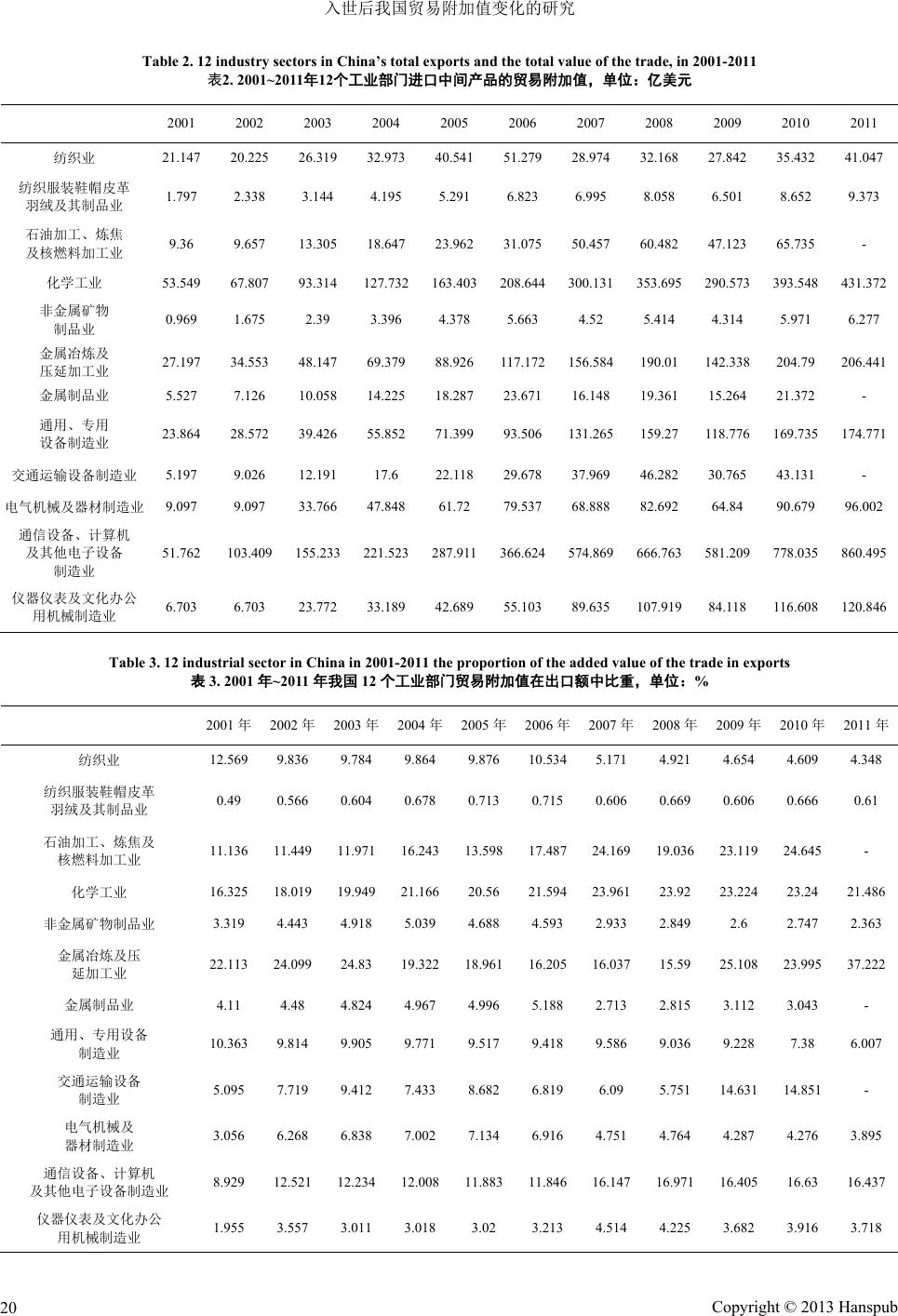

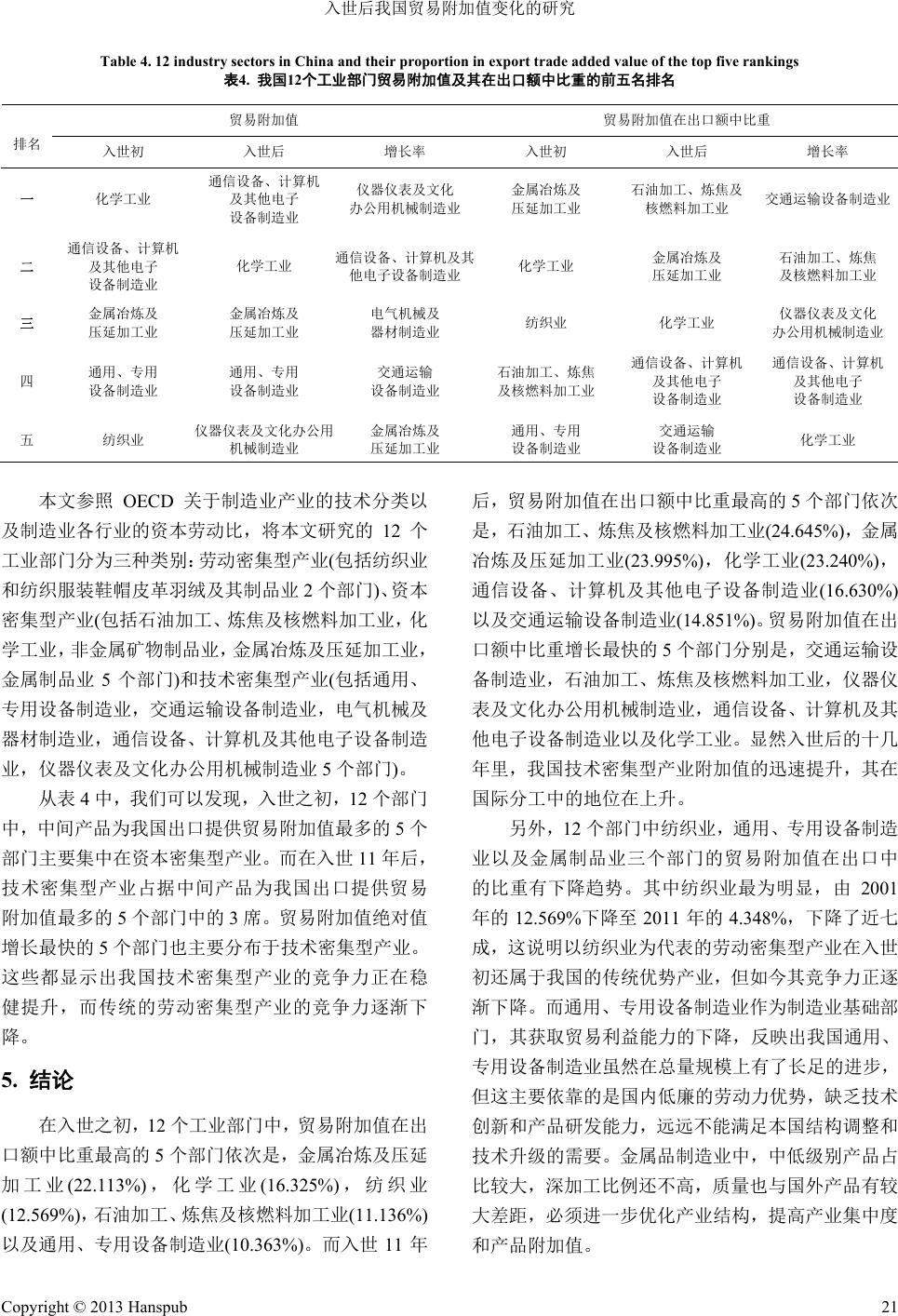

World Economic Research 世界经济探索, 2013, 2, 15-22 http://dx.doi.org/10.12677/wer.2013.23003 Published Online September 2013 (http://www.hanspub.org/journal/wer.html) Research on China’s Trade-Added Value after Joining WTO—An Analysis of 12 Industrial Departments Qi Han, Chen Huang School of International Trade & Economics, University of International Business and Economics, Beijing Email: uibehq@aliyun.com Received: Aug. 19th, 2013; revised: Aug. 26th, 2013; accepted: Aug. 28th, 2013 Copyright © 2013 Qi Han, Chen Huang. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: After joining the WTO for more than ten years, China has made great achievements in economics and foreign trade. Since manufactured products, especially mechanical and electrical products as well as high-tech products, are accounting for more and more proportions of export products, China’s export struc- ture has been upgrading. However, China’s exports are still in the phase labeled “made in China”, which means that the added value of export products is low. This paper calculates the added value of trade in 12 in- dustrial departments in China between 2001 and 2011 by using the trade-added value method. As a result, we come to a conclusion that after joining WTO, technology-intensive industries in China have been increasing their trade-added value steadily, while those traditional labor-intensive industries are losing their positions on the ladder of the international division of labor. Keywords: After Joining WTO; Industrial Departments; Trade-Added Value; Change Analysis 入世后我国贸易附加值变化的研究 —基于 12 个工业部门的分析 韩 琪,黄 晨 对外经济贸易大学,经贸学院,北京 Email: uibehq@aliyun.com 收稿日期:2013 年8月19 日;修回日期:2013年8月26 日;录用日期:2013年8月28 日 摘 要:入世十多年来,我国经济和对外贸易发展成绩斐然,工业制成品,尤其是机电产品和高新技 术产品在我国出口产品中的比重逐渐增加,出口产品结构不断优化。然而我国出口商品还停留在“中 国制造”阶段,产品的附加价值并不高。本文利用贸易附加值这一更注重贸易利益本质的研究方法, 对我国 12 个工业部门 2001年~2011年间的贸易附加值进行整理计算,得出入世以后,我国技术密集 型产业的产品附加值正在稳健提升,而传统的劳动密集型产业在国际分工中的地位在逐渐下降的结 论。 关键词:入世之后;工业部门;贸易附加值;变化分析 1. 引言 自2001年12月中国正式成为世界贸易组织成员 迄今,我国经济和对外贸易发展成绩斐然。不仅早已 成为世界第一大贸易出口国,而且出口产品结构也发 Copyright © 2013 Hanspub 15  入世后我国贸易附加值变化的研究 生了深刻的变化。高新技术产品出口由 2001 年的 465 亿美元跃升至 2012 年的 6012 亿美元,增长了近 12 倍,显示出我国外贸出口产品结构的不断优化 1。但 是,由于缺乏自己的专利、技术和品牌,中国出口的 商品往往还停留在微笑曲线的最底端。与发达工业国 家在产品生产链上所主要从事的具有高附加值的上 游部分(研发及主要零部件生产)和下游部分(营销及 售后服务)形成鲜明反差的是,中国的企业所从事的中 游部分(组装及加工)在各工序中附加值最少。据计算, 当前 1000 美元贸易出口分别创造的中、美国内增加 值之比为“1:3”,出口对我国企业发展的拉动效应远 低于美国。(郭巍、林汉川、夏友富 2011 )[1]。本文以 12 个工业部门为例,研究入世后中国贸易附加值的变 化,揭示中国在生产日益模块化发展的今天,从国际 贸易分工中的实际获利情况。 2. 贸易附加值的界定 本文运用“贸易附加值”指标,从一个全新的角 度深入剖析我国在全球生产网络中所处的地位。附加 值是指在产品加工过程中通过工艺、技术、服务乃至 品牌等手段使产品得到较大的增值,而不是单纯的要 素投入形成的物化价值。笔者认为贸易附加值是指一 国某部门出口产品中使用到的原材料、半成品等进口 成份,经过国内产业间循环后所形成的价值的增加。 此处的附加值与增加值不同,它不仅剔除了出口中进 口投入品的价值,而且还考虑了这些进口投入品在国 内产业中的循环效应。(曾铮、张路路,2008)[2]因此, 我们认为,在全球生产网络的背景下,它能更为全面 地反映出一国参加国际贸易的实际利得。 3. 全球生产网络下贸易利益的内涵及其 测度指标建立 3.1. 传统贸易利益评价指标的不合理之处 在传统的贸易利益分析中,主要通过对贸易规 模,贸易差额,商品所处分类及贸易条件等宏观指标 来评价一国在国际贸易中所处的地位及其贸易利益。 但在全球生产网络下,这些指标的解释能力日趋弱 化。因为此时,出口产品的最终统计价值往往包含多 个国家在多个环节的要素成本投入。 我们以图 1为例,假设在某一产业中,中国只从 贸易伙伴国进口最终产品,而从第三国与贸易伙伴国 均进口中间产品,同时向贸易伙伴国与第三国出口最 终产品,此时两国之间的贸易已变得十分复杂。 传统贸易利益评价指标会用(A + D + E + F + H) 来判断该部门的贸易规模,其中(A + D + E)为进口总 量,(H + F)为出口总量,贸易差额即为(H + F − A − D− E),而中国与贸易伙伴国之间的贸易条件只能基于D、 E、F进行粗浅的计算,但实际上,由于在全球生产网 络下,在生产过程中,中间品将进行多次的跨境流动, 这时的贸易顺差就不再表现为传统分工模式下产品 生产国和消费国之间的贸易差额,我们必须剔除出口 中可能包含的其他国家的价值增值部分,在图 1中 中国(制造中心):从事加工、 组装等工序,提供最终产品 从第三国进口中间产品 A 国内中间 产品 B 国内消费 G 国内生产 要素 C 从贸易伙伴国进口中间产品 E 出口最终产品到第三国 H 出口最终产品到贸易伙伴国 F 从贸易伙伴国进口最终产品 D Figure 1. The diagram of the production and trade under the global production network 图1. 全球生产网络下产品生产和贸易示意图 1根据中华人民共和国统计局网站 2001 年及 2012年国民经济和社会发展统计公报计算得出。 Copyright © 2013 Hanspub 16  入世后我国贸易附加值变化的研究 即表示为 A与E,这些在实际统计数据中,往往是难 以区分的。同样,在计算贸易条件时,也必须考虑从 第三国进口中间产品 A的价格转移与从贸易伙伴国 进口中间产品 E的重复价格在最终价值中所占的比 重,在有些情况中其他国家提供的增值部分甚至占到 了产品价格的主要部分。而根据北京大学中国经济研 究中心课题组(2006)的测算,中国的出口贸易中垂直 专门化的价值比率已从 1992 年的 14%上升至 2003 年 的21.8%,这说明当今中国的垂直化分工程度已经很 高[3]。我国常常被称为贸易大国,而非贸易强国,也 正是因为在出口加工贸易中的“大进大出”,贸易总 量虽然惊人,但所从事的只是国际产业分工链上附加 值最小的一环。我们不能忽视外国进口要素在中国出 口中的价值存在,传统的基于贸易规模及贸易顺差高 速增长的研究中包含了太多的统计假象,在全球生产 网络下,必须寻求新的贸易利益评价指标。 在真实生产中,A、B、C和E并不能像图中那样 直接被应用于最终产品的生产,有些中间产品需要经 过加工,在成为更高级工序的中间产品后,其价值才 能进入最终产品。有些中间产品甚至需要经过多次工 序,所以,我们也必须考虑如何准确描述A、B、C、 D和E在多次循环后在最终产品中的价值含量。而这 也是传统贸易利益指标所无法进行衡量的。 3.2. 全球生产网络下贸易附加值计算模型 3.2.1. 全球生产网络下贸易附加值计算模型的推导 我们综合借鉴Hu mmels(2001) [4],陈宏易(2002)[5] 以及北京大学中国经济研究中心课题组(2006)的计算 方法,将一国进口品分为用于国内最终消费与用于出 口品生产两部分,从而构建出全球生产网络下贸易附 加值的计算模型。 首先计算 i部门的垂直专业化程度 M i VS (Vertical Specialization),即 i部门出口额中所包含的外国进口 要素价值量, 1 1Mii ii ii MX VSX M YY i 在这个式子中, 1 i M 表示 i部门在生产中所使用的全部 进口中间产品的总价值,且有 1 1 n ij ji M M , j i M 表示 i部门在生产中所使用的由 j部门提供的进口中间产 品,表示 i部门的总产出, i Yi X 表示 i部门的总出口。 其次,我们确定对进口的中间产品的依存系数矩 阵AM。 为此,我们需要做两点假设: 第一,国民经济所有部门使用的i部门中间投入 品中,进口投入品的比例在各个部门是一样的; 第二,如果对于某行业的产品,可以分解为中间 产品和最终产品,则可以假设,中间产品中进口与国 内生产的比例与最终产品中进口与国内生产的比例 相等。即: M MMM ii ii D DD ii ii CICI CICI D 其中, M i C、 D i C表示的是i行业的最终产品中进口部 分和国内生产部分, M i I 、 D i I 则表示 i行业投入的中 间产品中进口部分和国内生产部分。 此时,若用 ij 表示生产j部门产品时,所使用的 i部门的中间产品中进口品的比例。由假设一可以有 12ii ini ,从而可以有: MMM iii i M DMDMD ii iiii IIC I IIICC i 即所有部门在生产过程中,所使用的i部门的 中间产品中进口品的比例,也就是i部门进口品在中 间产品中的比例,它是一个 维向量,等于 i部 门的总进口/(总产出 + 进口消费 − 出口)。需要注意 的是,这里的总产出不是通常意义上的总产值,而是 使用投入产出表中不包括进口中间品的“总产品”。 1n 有了 i ,我们便可以通过根据投入产出表计算出 来的直接消耗系数表 A,* i A 便可以得到AM矩阵。 11 1 1 · ·· · n M nn aa A aa n 其中,代表生产一单位j部门产品,需要进口 单 ij aij a 位的 i部门中间产品。同时,我们也有 ij ij j M aY ,由 此我们便可以得到 ij M 矩阵,从而可以计算各部门的 垂直专业化程度列向量 M VS ,计算公式为: MM VSA X 其中,X为各部门的出口列向量。 Copyright © 2013 Hanspub 17  入世后我国贸易附加值变化的研究 接着,我们根据直接消耗系数矩阵 A与对进口的 中间产品的依存系数矩阵AM,便可以求出国内要素投 入系数矩阵AD, D M A AA 令AD中的元素为,则表示生产一单位 j部 门产品,需要单位 i部门的国内中间产品。 ij bij b ij b 若考虑到中间产品在产业间的循环效应,假设i 部门的进口中间产品被直接投入到部门1的产品生产 上,而部门 1的产品又可能作为中间产品投入到部门 2产品的生产中,如此循环,直到作为最终产品从部 门K出口,为体现进口中间产品在国内被多次循环使 用的现状,我们将经过多次产业循环后,各部门中进 口中间品在总出口中的价值的定义为: 1 MD VSAI AX 其中, 即里昂惕夫逆矩阵,根据陈宏易 (2005)的计算, 1 D IA 123 1··· K DDDD IAI AAAA D K代表进口的中间产品在国内生产中被循环使用 的次数,因此,我们认为 VSi指标确实能够反映进口 中间品在生产中的循环效应。 最后,计算 i部门进口中间产品的贸易净附加值 N i VS 的公式为: N M ii VSVSVS i 同理,我们推出一国总出口中由进口的中间品所 创造的贸易额VS,其计算公式是: 1 MD VSAI AX 一国出口额中所包含的外国进口要素价值量 VSM,其计算公式是: MM VSA X 一国进口的中间产品的贸易净附加值VSN,其计 算公式是: N M VSVSVS 3.2.2. 全球生产网络下贸易附加值计算模型的优点 通过上述理论推导,我们不难发现全球生产网络 下贸易附加值计算模型,将一国进口品分为用于国内 最终消费与用于生产两部分,将投入的中间品也分为 国内投入部分与外国进口部分,符合当前生产国际化 分工的现状,强调了国际分工的内涵。 同时,全球生产网络下贸易附加值模型还充分利 用了投入产出表,对每一部门产值中,其他部门的进 口中间品所提供的附加值进行测度,数据详实连贯, 便于对一国各部门在参与国际贸易、国际分工时的贸 易利益进行纵向或横向的比较,既可以发现某一部门 在数年间的产业升级变化情况,也可以横向对比各行 业获取贸易利益的效率差异。 最后,在计算进口中间产品在最终出口产品中的 价值比重时,充分考虑了产业关联下的循环效应,即 一部门进口的中间品可能会作为中间品被多次投入 到生产中,使得模型更加贴合现实情况。 4. 入世后中国贸易附加值变动状况的实证 研究 4.1. 数据处理 根据国务院规定,逢 2、7年份编制全国投入产 出表,在研究期间,我们只能获得 1997 年、2002 年、 2007 年的投入产出表,以此为依据,计算直接消耗系 数矩阵 A。又由于计算 i 时,需要用到投入产出表中 部门总产出的数据,因此,我们用 1997 年的AM、AD 矩阵替代2001 年的 AM、AD矩阵,用 2002 年的 AM、 AD矩阵替代2002 年~2006 年的AM、AD矩阵,用 2007 年的 AM、AD矩阵替代2007 年~2011 年的 AM、AD矩 阵。 由于联合国COMTRADE 数据库是按照《联合国 国际贸易标准分类》(即SITC)对进出口贸易进行分 类、统计的,与我国编制的投入产出表中的部门分类 并不相同,这里我们主要参照盛斌在其著作《中国对 外贸易政策的政治经济分析》中提出的方法 2,对联 合国 COMTRADE 数据库中各类商品的贸易数据重新 归集、分类,使之与投入产出表中的工业部门相对应, 并由此得出 2001 年~2011 年间我国各部门的进出口贸 易数据[6]。 在综合考虑数据处理的复杂性及产业在我国出 口贸易中的重要性后,本文选择了纺织业,纺织服装 2《联合国国际贸易标准分类》中行业与中国编制投入产出表中各 部门的对应方式详见盛斌所著《中国对外贸易政策的政治经济分 析》,上海,上海人民出版社,2002 年版。 Copyright © 2013 Hanspub 18  入世后我国贸易附加值变化的研究 Copyright © 2013 Hanspub 19 的总出口额及贸易总附加值指标均保持了18%以上 的年同比增长率。 鞋帽皮革羽绒及其制品业,石油加工、炼焦及核燃料 加工业,化学工业,非金属矿物制品业,金属冶炼及 压延加工业,金属制品业,通用、专用设备制造业, 交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业,通信 设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文 化办公用机械制造业这 12 个工业部门作为研究对象, 这12 个部门基本覆盖我国主要工业出口部门,具有 一定代表性和研究价值。本文利用MATLAB7.0 软件, 计算入世以后我国 12 个工业部门进口中间产品的贸 易附加值的变化及现状。 我们也不难发现,尽管贸易总量飞速增长,所研 究的 12 个工业部门贸易总附加值在总出口额之中的 比重却一直在低位徘徊,这在很大程度上反映出我国 在全球生产网络中处于低附加值工序环节的现状, “贸易大国”并没有真正成为“贸易强国”。通过贸 易总附加值在总出口额中的比重指标,我们也可以发 现入世以后,我国贸易附加值在出口中的比重在总体 上有上升趋势,由 2001 年的 7.759%上升至 2010 年的 10.644% ,这表明我国在国际分工中的地位正在逐步 提升。 4.2. 计算结果及简要分析 4.2.1. 2001年~2010 年我国 12 个工业部门总出口及 贸易总附加值变动情况 4.2.2. 2001年~2011 年我国 12 个工业部门贸易附加值 变动情况 经整理计算,2001 年~2010 年我国 12个工业部 门总出口额及贸易总附加值3变动情况如表1所示。 根据模型计算整理出 2001年~2011 年我国 12个 工业部门进口中间产品的贸易附加值,如表 2所示。 为进行比较分析,我们进一步求出 2001 年~2011 年我国 12 个工业部门进口中间产品的贸易附加值在 部门出口额中的比重,如表3所示。 不难发现,入世以后,我国总出口额及贸易总附 加值快速增长,从绝对值上看,总出口额由 2001 年 的2786.04 亿美元上升至2010 年的18167.59 亿美元, 增长了 5.521倍,贸易总附加值由 2001年的 216.17 亿美元上升至2010 年的 1933.69 亿美元;从同比增长 率上讲,除 2009 年受到金融危机影响外,其他年份 综合对比表 2和表 3,我们将这 12 个工业部门贸 易附加值及其在出口额中比重的前五名整理出来,如 表4所示。 Table 1. 12 industry sectors in China’s total exports and the total value of the trade, in 2001-2010 表1. 2001年~2010 年我国 12 个工业部门总出口及贸易总附加值变动情况 总出口 贸易总附加值 年份 总出口额(亿美元) 总出口额同比增长(%) 贸易总附加值(亿美元)贸易附加值同比增长(%) 贸易附加值在总 出口额中占比(%) 2001 2786.04 - 216.17 - 7.759 2002 3510.61 26.007 325.05 50.370 9.259 2003 4899.4 39.560 461.06 41.843 9.411 2004 6820.08 39.202 646.56 40.232 9.480 2005 8758.15 28.417 830.63 28.469 9.484 2006 11275.19 28.739 1068.78 28.671 9.479 2007 13891.16 23.201 1466.43 37.207 10.557 2008 16536.64 19.044 1732.11 18.117 10.474 2009 13186.38 −20.260 1413.66 −18.385 10.721 2010 18167.59 37.775 1933.69 36.786 10.644 3由于本文主要研究的是纺织业,纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学工业,非金属矿物制品业,金 属冶炼及压延加工业,金属制品业,通用、专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他电 子设备制造业,仪器仪表及文化办公用机械制造业等 12 个部门的贸易附加值变动情况,此处的总出口额及贸易总附加值均指的是这 12 个 部门的加总数据。此外,由于 2011 年数据并不完整,不具有可比性,本文不将其纳入总体比较的范畴。  入世后我国贸易附加值变化的研究 Table 2. 12 industry sectors in China’s total exports and the total value of the trade, in 2001-2011 表2. 2001~2011年12个工业部门进口中间产品的贸易附加值,单位:亿美元 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 纺织业 21.147 20.225 26.319 32.973 40.541 51.279 28.974 32.168 27.842 35.432 41.047 纺织服装鞋帽皮革 羽绒及其制品业 1.797 2.338 3.144 4.195 5.291 6.823 6.995 8.058 6.501 8.652 9.373 石油加工、炼焦 及核燃料加工业 9.36 9.657 13.305 18.647 23.962 31.075 50.457 60.482 47.123 65.735 - 化学工业 53.549 67.807 93.314 127.732 163.403 208.644 300.131 353.695 290.573 393.548 431.372 非金属矿物 制品业 0.969 1.675 2.39 3.396 4.378 5.663 4.52 5.414 4.314 5.971 6.277 金属冶炼及 压延加工业 27.197 34.553 48.147 69.379 88.926 117.172156.584190.01 142.338 204.79 206.441 金属制品业 5.527 7.126 10.058 14.225 18.287 23.671 16.148 19.361 15.264 21.372 - 通用、专用 设备制造业 23.864 28.572 39.426 55.852 71.399 93.506 131.265159.27 118.776 169.735174.771 交通运输设备制造业 5.197 9.026 12.191 17.6 22.118 29.678 37.969 46.282 30.765 43.131 - 电气机械及器材制造业 9.097 9.097 33.766 47.848 61.72 79.537 68.888 82.692 64.84 90.679 96.002 通信设备、计算机 及其他电子设备 制造业 51.762 103.409 155.233 221.523 287.911366.624 574.869 666.763 581.209 778.035 860.495 仪器仪表及文化办公 用机械制造业 6.703 6.703 23.772 33.189 42.689 55.103 89.635 107.919 84.118 116.608120.846 Table 3. 12 industrial sector in China in 2001-2011 the proportion of the added value of the trade in exports 表3. 2001年~2011 年我国 12 个工业部门贸易附加值在出口额中比重,单位:% 2001 年 2002年 2003年2004年2005年2006年2007年2008年 2009年 2010年2011 年 纺织业 12.569 9.836 9.784 9.864 9.876 10.5345.171 4.921 4.654 4.609 4.348 纺织服装鞋帽皮革 羽绒及其制品业 0.49 0.566 0.604 0.678 0.713 0.715 0.606 0.669 0.606 0.666 0.61 石油加工、炼焦及 核燃料加工业 11.136 11.449 11.971 16.243 13.598 17.487 24.16919.036 23.119 24.645- 化学工业 16.325 18.019 19.94921.166 20.56 21.59423.96123.92 23.224 23.24 21.486 非金属矿物制品业 3.319 4.443 4.918 5.039 4.688 4.593 2.933 2.849 2.6 2.747 2.363 金属冶炼及压 延加工业 22.113 24.099 24.83 19.32218.96116.20516.03715.59 25.108 23.99537.222 金属制品业 4.11 4.48 4.824 4.967 4.996 5.188 2.713 2.815 3.112 3.043 - 通用、专用设备 制造业 10.363 9.814 9.905 9.771 9.517 9.418 9.586 9.036 9.228 7.38 6.007 交通运输设备 制造业 5.095 7.719 9.412 7.433 8.682 6.819 6.09 5.751 14.631 14.851- 电气机械及 器材制造业 3.056 6.268 6.838 7.002 7.134 6.916 4.751 4.764 4.287 4.276 3.895 通信设备、计算机 及其他电子设备制造业 8.929 12.521 12.234 12.00811.883 11.84616.147 16.971 16.405 16.63 16.437 仪器仪表及文化办公 用机械制造业 1.955 3.557 3.011 3.018 3.02 3.213 4.514 4.225 3.682 3.916 3.718 Copyright © 2013 Hanspub 20  入世后我国贸易附加值变化的研究 Copyright © 2013 Hanspub 21 Table 4. 12 industry sectors in China and their proportion in export trade added value of the top five rankings 表4. 我国12个工业部门贸易附加值及其在出口额中比重的前五名排名 贸易附加值 贸易附加值在出口额中比重 排名 入世初 入世后 增长率 入世初 入世后 增长率 一 化学工业 通信设备、计算机 及其他电子 设备制造业 仪器仪表及文化 办公用机械制造业 金属冶炼及 压延加工业 石油加工、炼焦及 核燃料加工业 交通运输设备制造业 二 通信设备、计算机 及其他电子 设备制造业 化学工业 通信设备、计算机及其 他电子设备制造业 化学工业 金属冶炼及 压延加工业 石油加工、炼焦 及核燃料加工业 三 金属冶炼及 压延加工业 金属冶炼及 压延加工业 电气机械及 器材制造业 纺织业 化学工业 仪器仪表及文化 办公用机械制造业 四 通用、专用 设备制造业 通用、专用 设备制造业 交通运输 设备制造业 石油加工、炼焦 及核燃料加工业 通信设备、计算机 及其他电子 设备制造业 通信设备、计算机 及其他电子 设备制造业 五 纺织业 仪器仪表及文化办公用 机械制造业 金属冶炼及 压延加工业 通用、专用 设备制造业 交通运输 设备制造业 化学工业 本文参照 OECD 关于制造业产业的技术分类以 及制造业各行业的资本劳动比,将本文研究的 12 个 工业部门分为三种类别:劳动密集型产业(包括纺织业 和纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品业 2个部门)、资本 密集型产业(包括石油加工、炼焦及核燃料加工业,化 学工业,非金属矿物制品业,金属冶炼及压延加工业, 金属制品业 5个部门)和技术密集型产业(包括通用、 专用设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及 器材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造 业,仪器仪表及文化办公用机械制造业 5个部门)。 从表 4中,我们可以发现,入世之初,12 个部门 中,中间产品为我国出口提供贸易附加值最多的 5个 部门主要集中在资本密集型产业。而在入世11 年后, 技术密集型产业占据中间产品为我国出口提供贸易 附加值最多的 5个部门中的 3席。贸易附加值绝对值 增长最快的 5个部门也主要分布于技术密集型产业。 这些都显示出我国技术密集型产业的竞争力正在稳 健提升,而传统的劳动密集型产业的竞争力逐渐下 降。 5. 结论 在入世之初,12 个工业部门中,贸易附加值在出 口额中比重最高的 5个部门依次是,金属冶炼及压延 加工业(22.113%) ,化学工业(16.325%) ,纺织业 (12.569%),石油加工、炼焦及核燃料加工业(11.136%) 以及通用、专用设备制造业(10.363%)。而入世 11年 后,贸易附加值在出口额中比重最高的 5个部门依次 是,石油加工、炼焦及核燃料加工业(24.645%),金属 冶炼及压延加工业(23 .995%),化学工业(2 3.240%) , 通信设备、计算机及其他电子设备制造业(16.630%) 以及交通运输设备制造业(14.851%)。贸易附加值在出 口额中比重增长最快的 5个部门分别是,交通运输设 备制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,仪器仪 表及文化办公用机械制造业,通信设备、计算机及其 他电子设备制造业以及化学工业。显然入世后的十几 年里,我国技术密集型产业附加值的迅速提升,其在 国际分工中的地位在上升。 另外,12 个部门中纺织业,通用、专用设备制造 业以及金属制品业三个部门的贸易附加值在出口中 的比重有下降趋势。其中纺织业最为明显,由 2001 年的 12.569%下降至2011 年的4.348%,下降了近七 成,这说明以纺织业为代表的劳动密集型产业在入世 初还属于我国的传统优势产业,但如今其竞争力正逐 渐下降。而通用、专用设备制造业作为制造业基础部 门,其获取贸易利益能力的下降,反映出我国通用、 专用设备制造业虽然在总量规模上有了长足的进步, 但这主要依靠的是国内低廉的劳动力优势,缺乏技术 创新和产品研发能力,远远不能满足本国结构调整和 技术升级的需要。金属品制造业中,中低级别产品占 比较大,深加工比例还不高,质量也与国外产品有较 大差距,必须进一步优化产业结构,提高产业集中度 和产品附加值。  入世后我国贸易附加值变化的研究 参考文献 (References) [1] 郭巍, 林汉川, 夏友富 . 我国出 口贸易结构不合理的症 结与 对策研究[J]. 国际贸易, 2011, 6: 18. [2] 曾铮, 张路路. 全球生产网络体系下中美贸易利益分配的界 定—基于中国制造业贸易附加值的研究[J]. 世界经济研究, 2008, 1: 36-43. [3] 北京大学中国经济研究中心课题组. 中国出口贸易中的垂直 专门化与中美贸易[J]. 世界经济, 2006, 5: 6-10. [4] D. Hummels, J. Ishii and K. M. Yi. The nature and growth of vertical specialization in world trade. Journal of Inter-national Economics, 2001, 54(1): 75-96. [5] 陈宏易. 从国际垂直分工的观点探讨台湾贸易的形态及其变 动[J]. 台湾经济预测与政策, 2002, 32(2): 60-92. [6] 盛斌.中国对外贸易政策的政治经济分析[M]. 上海: 上海人 民出版社, 2002. Copyright © 2013 Hanspub 22 |