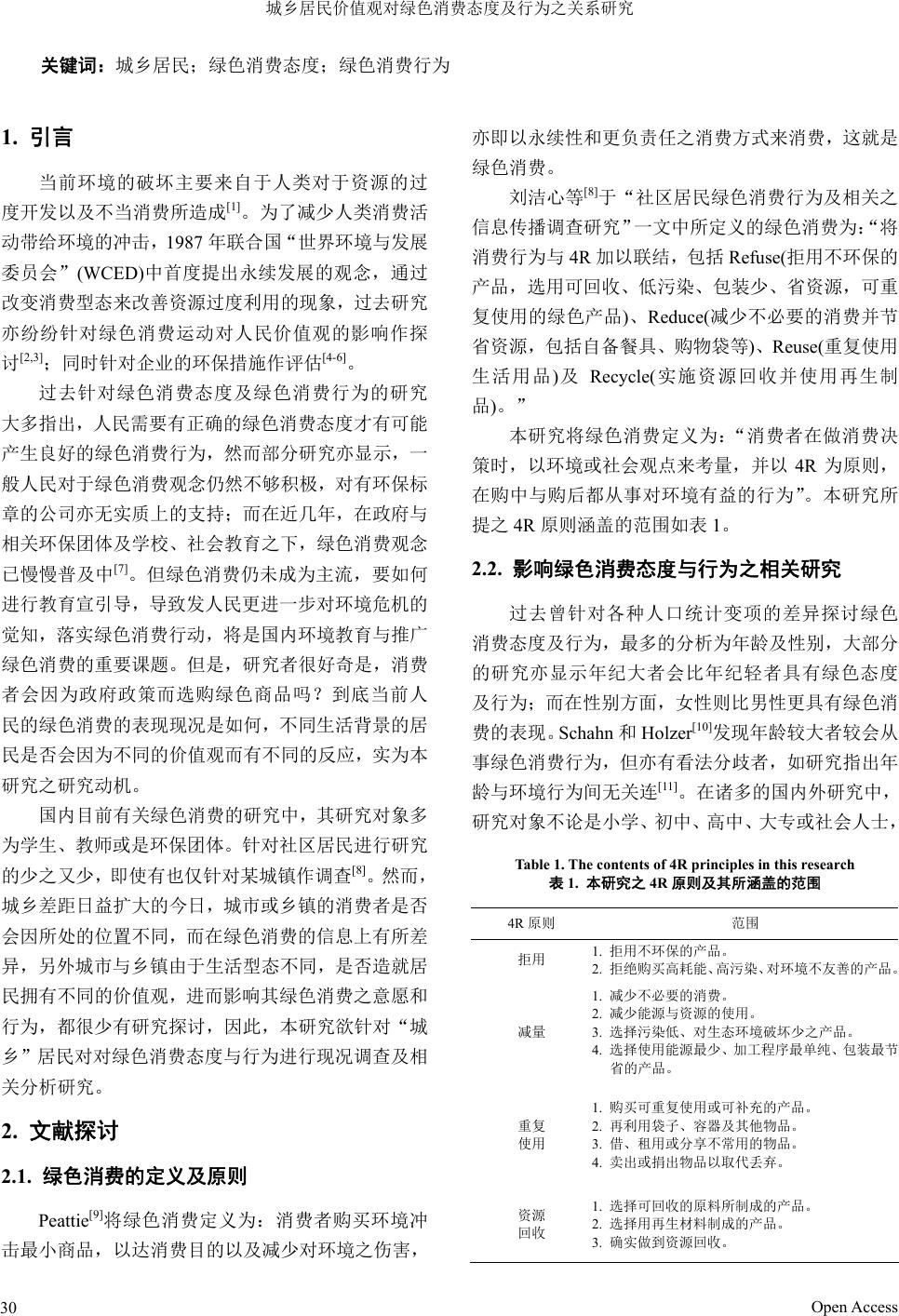

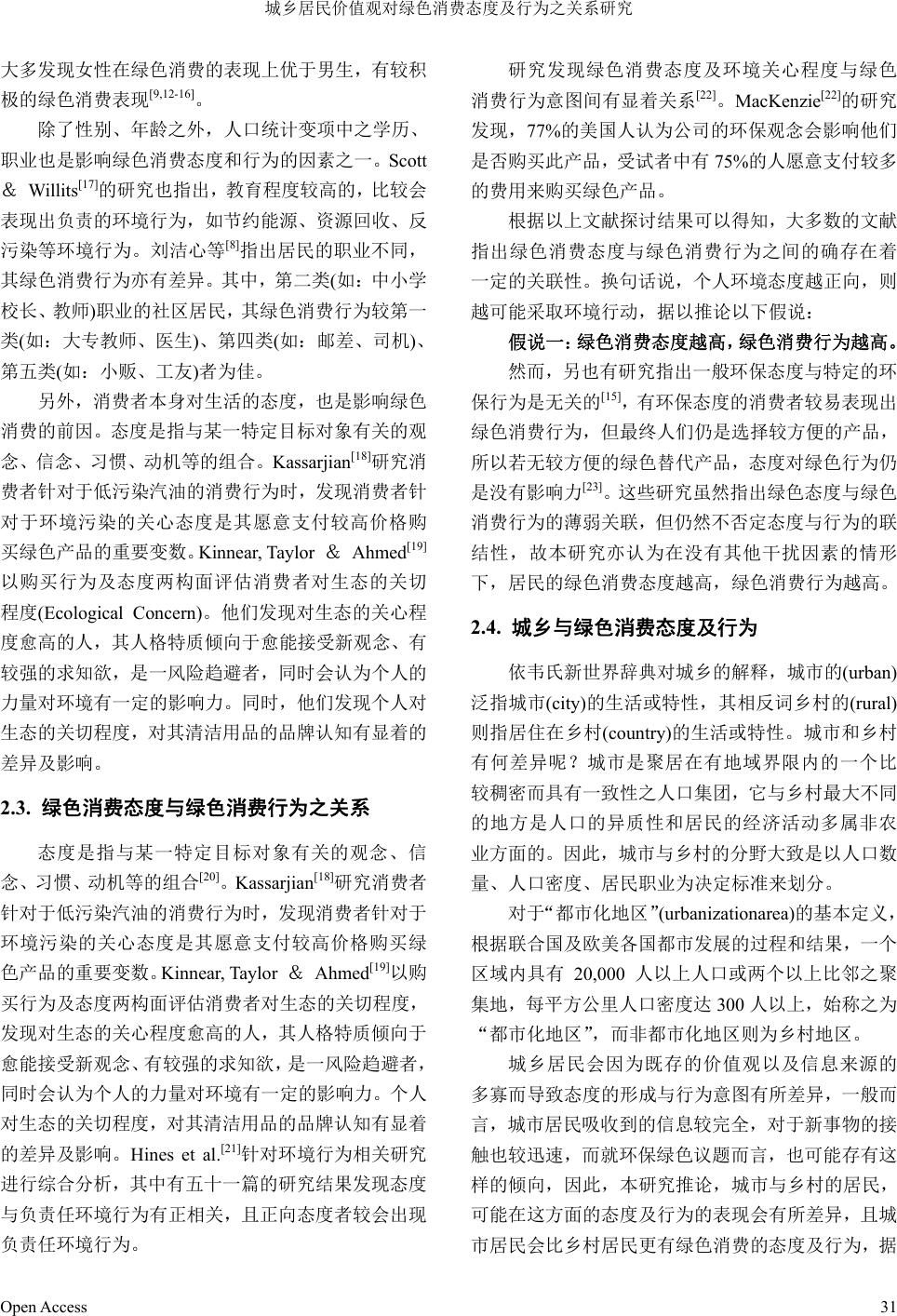

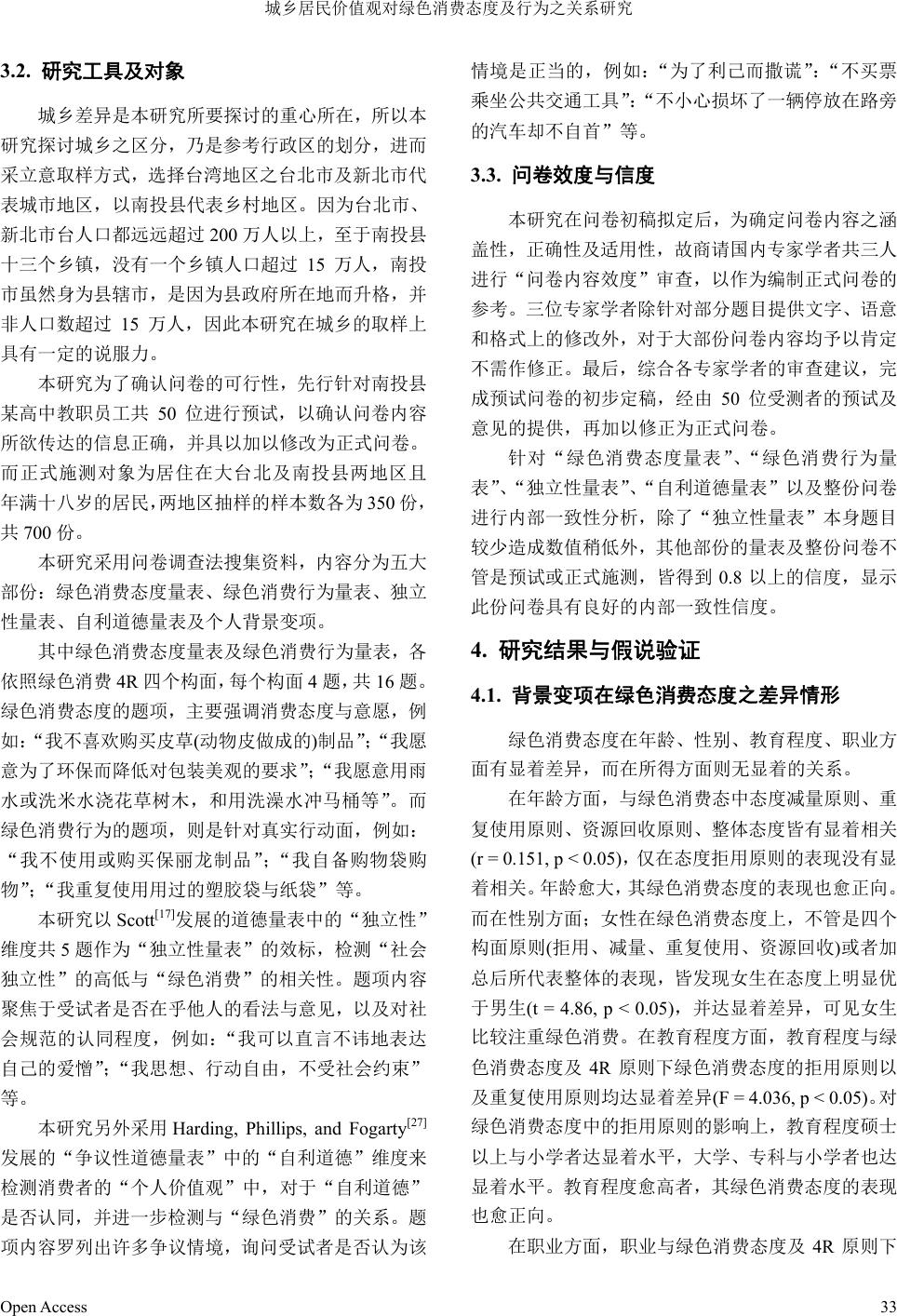

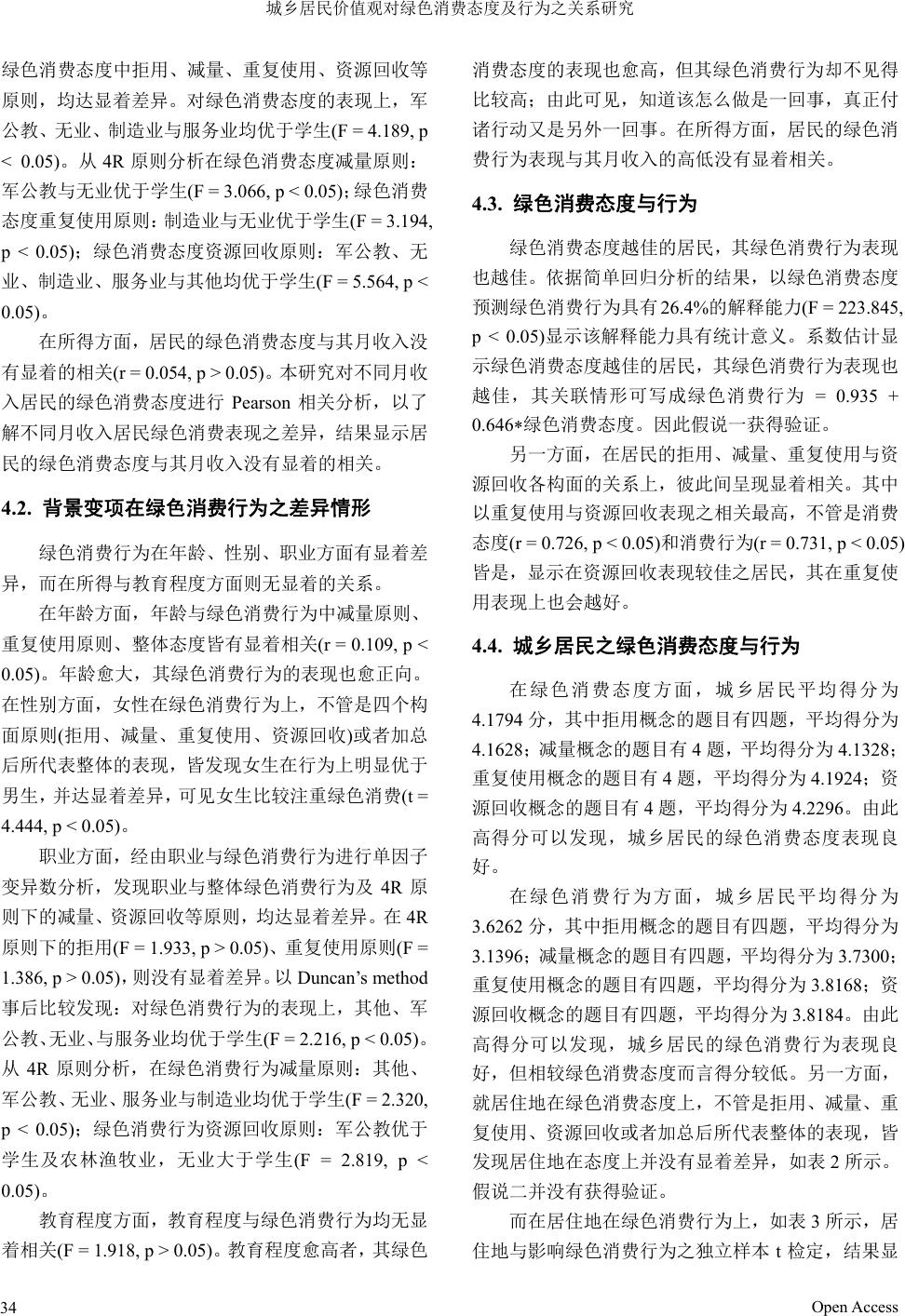

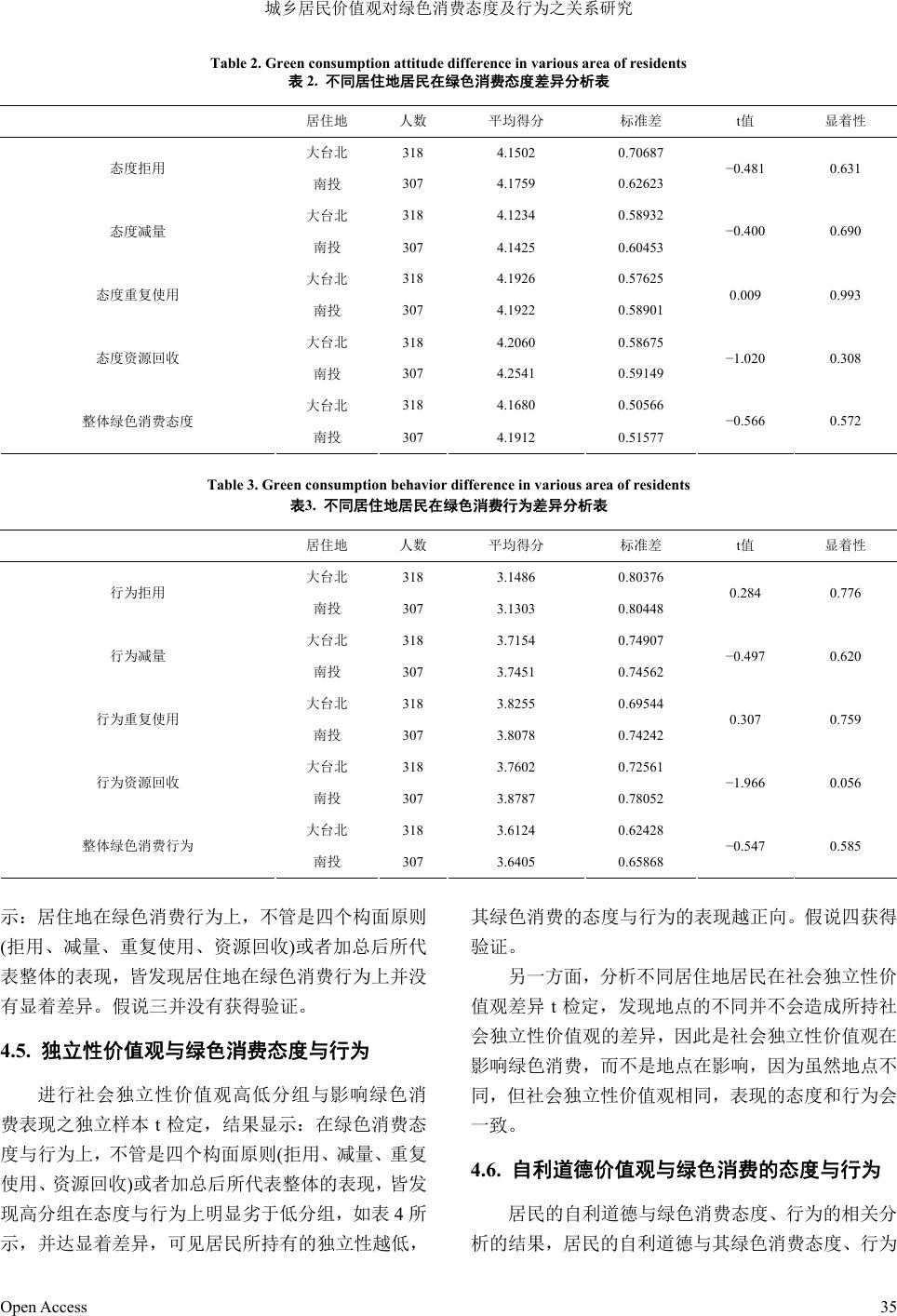

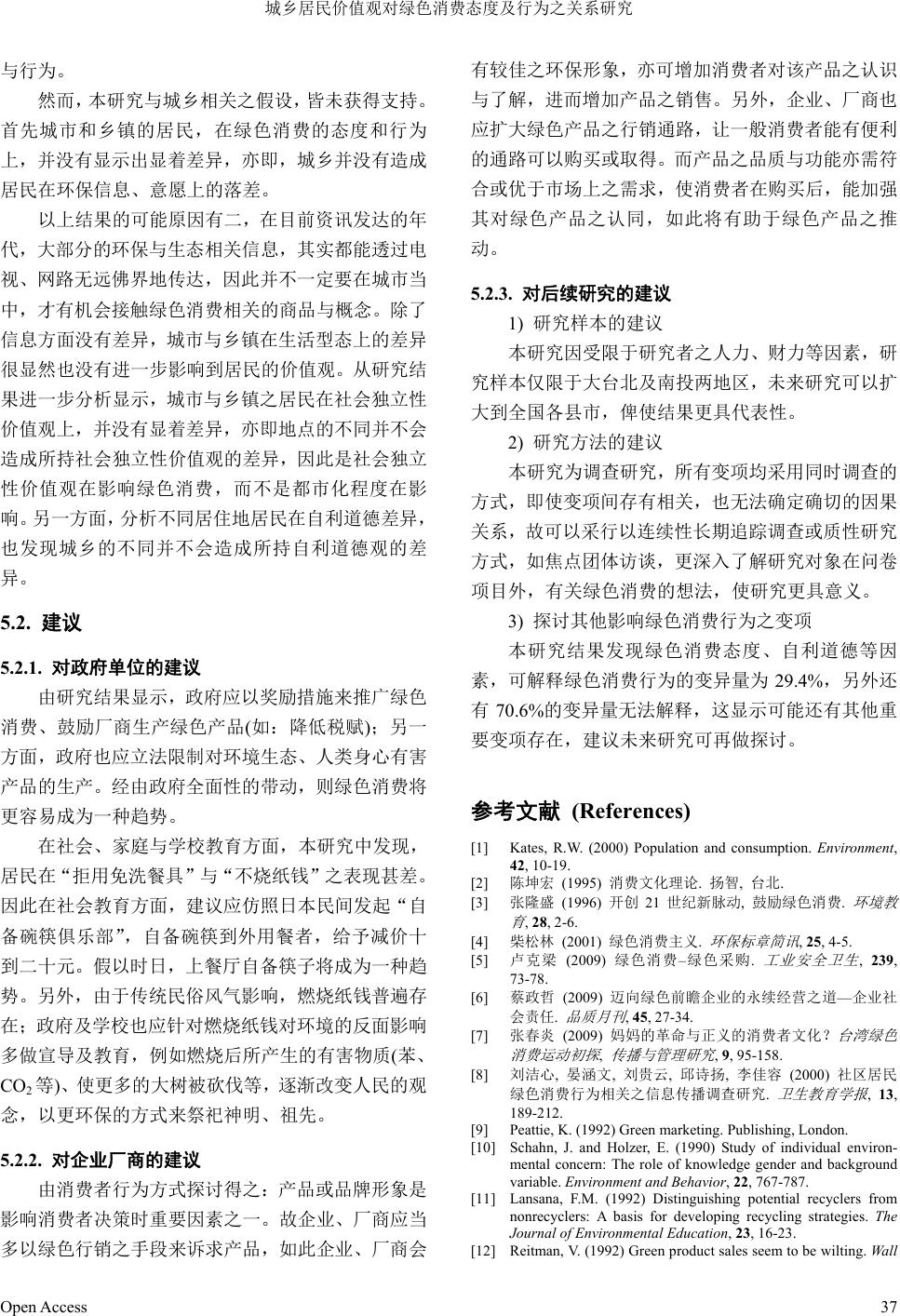

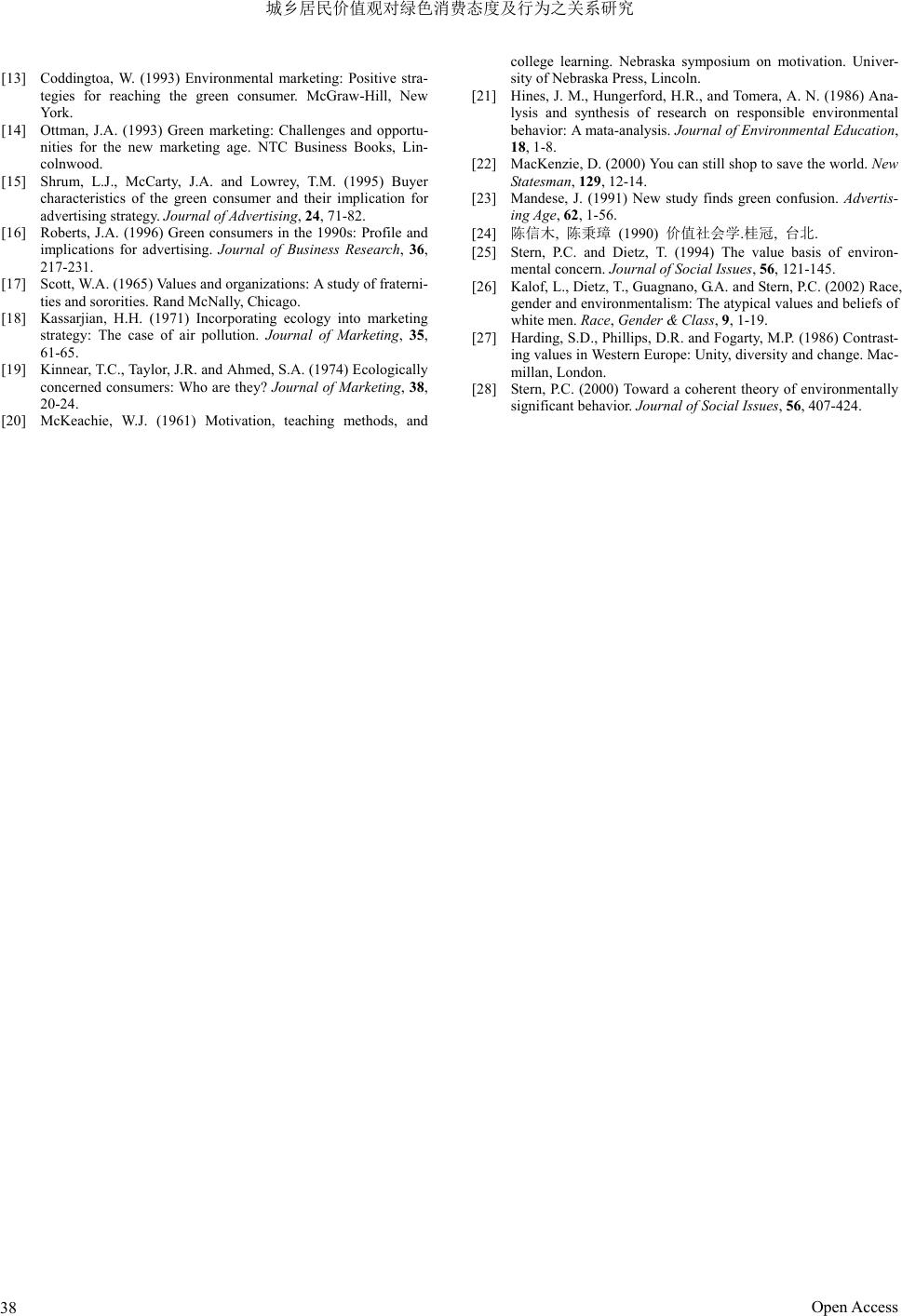

Modern Marketing 现代市场营销, 2013, 3, 29-38 http://dx.doi.org/10.12677/mom.2013.34006 Published Online November 2013 (http://www.hanspub.org/journal/mom.html) A Study on the Attitude and Behavior of Green Consumption of Residents in City and Countryside Yu-Tse Lin1, Kang-Ning Xia2, Shi-Ching Hung3 1Department of Business Administration, Fu-Jen Catholic University (FJU), New Taipei 2College of Management, Yuan Ze University (YZU), Chung-Li 3Department of Business Administration, Asia University, Taichung Email: 076658@mail.fju.edu.tw, irene@saturn.yzu.edu.tw Received: Jul. 24th, 2013; revised: Jul. 26th, 2013; accepted: Aug. 2nd, 2013 Copyright © 2013 Yu-Tse Lin et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: This study focuses on the behavior of residents in city and country. The effects of different back- ground variables, personal independent character and egoistic morality on green consumption attitude and behavior are also discussed. 350 questionnaires were sent to each zone and 625 usable questionnaires were returned. 625 usable questionnaires show a number of findings: First, the overall green consumption attitude of residents in city and countryside was positive. Among background variables, sex, age, level of education and professions were significantly different from green consumption attitude; monthly income and living ar- eas weren’t. Second, the overall green consumption attitude of residents in city and countryside was positive, except “Reuse” scored lower. Among background variables, sex, age and professions were significantly dif- ferent from green consumption attitude; income, level of education and living areas weren’t. Third, green consumption attitude and green consumer behavior showed positive correlation. Fourth, the lower personal independent character that the residents showed, the more positive green consumption attitude and green con- sumer behavior they showed. Fifth, the lower personal egoistic morality that the residents showed, the more positive green consumption attitude and green consumer behavior they showed. Keywords: Residents in City and Countryside; Green Consumption Attitude; Green Consumption Behavior 城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 林育则 1,夏康宁 2,洪诗青 3 1辅仁大学企业管理学系,新北市 2元智大学管理学院,中坜市 3亚洲大学经营管理学研究所,台中 Email: 076658@mail.fju.edu.tw, irene@saturn.yzu.edu.tw 收稿日期:2013 年7月24 日;修回日期:2013年7月26 日;录用日期:2013 年8月2日 摘 要:本研究旨在了解“城乡”居民之绿色消费态度与绿色消费行为,并探讨不同的背景变项、独 立性价值观及自利道德价值观对绿色消费态度与绿色消费行为的影响,以及绿色消费态度与绿色消费 行为间的关系。对大台北都会区以及南投各乡镇两地区作调查,各发放350 份问卷,有效问卷 625 份, 结果显示城乡居民整体绿色消费态度为正向;背景变项中的性别、年龄、教育程度、职业,与绿色消 费态度有显着差异;月收入与居住地则无显着差异;在绿色消费行为方面,城乡居民整体绿色消费行 为均为正向的,其中唯“拒用原则”分数偏低;绿色消费态度与绿色消费行为呈现显着正相关;居民 的社会独立性越低,其绿色消费的态度与行为的表现愈正向;居民的自利道德感愈低,其绿色消费的 态度与行为的表现愈正向。 Open Access 29  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 Open Access 30 关键词:城乡居民;绿色消费态度;绿色消费行为 1. 引言 当前环境的破坏主要来自于人类对于资源的过 度开发以及不当消费所造成[1]。为了减少人类消费活 动带给环境的冲击,1987 年联合国“世界环境与发展 委员会”(WCED)中首 度提出永续 发展的观 念,通过 改变消费型态来改善资源过度利用的现象,过去研究 亦纷纷针对绿色消费运动对人民价值观的影响作探 讨[2,3];同时针对企业的环保措施作评估[4-6]。 过去针对绿色消费态度及绿色消费行为的研究 大多指出,人民需要有正确的绿色消费态度才有可能 产生良好的绿色消费行为,然而部分研究亦显示,一 般人民对于绿色消费观念仍然不够积极,对有环保标 章的公司亦无实质上的支持;而在近几年,在政府与 相关环保团体及学校、社会教育之下,绿色消费观念 已慢慢普及中[7]。但绿色消费仍未成为主流,要如何 进行教育宣引导,导致发人民更进一步对环境危机的 觉知,落实绿色消费行动,将是国内环境教育与推广 绿色消费的重要课题。但是,研究者很好奇是,消费 者会因为政府政策而选购绿色商品吗?到底当前人 民的绿色消费的表现现况是如何,不同生活背景的居 民是否会因为不同的价值观而有不同的反应,实为本 研究之研究动机。 国内目前有关绿色消费的研究中,其研究对象多 为学生、教师或是环保团体。针对社区居民进行研究 的少之又少,即使有也仅针对某城镇作调查[8]。然 而 , 城乡差距日益扩大的今日,城市或乡镇的消费者是否 会因所处的位置不同,而在绿色消费的信息上有所差 异,另外城市与乡镇由于生活型态不同,是否造就居 民拥有不同的价值观,进而影响其绿色消费之意愿和 行为,都很少有研究探讨,因此,本研究欲针对“城 乡”居民对对绿色消费态度与行为进行现况调查及相 关分析研究。 2. 文献探讨 2.1. 绿色消费的定义及原则 Peattie[9]将绿色消费定义为:消费者购买环境冲 击最小商品,以达消费目的以及减少对环境之伤害, 亦即以永续性和更负责任之消费方式来消费,这就是 绿色消费。 刘洁心等[8]于“社区居民绿色消费行为及相关之 信息传播调查研究”一文中所定义的绿色消费为:“将 消费行为与4R 加以联结,包括Refuse(拒用不环保的 产品,选用可回收、低污染、包装少、省资源,可重 复使用的绿色产品)、Reduce(减少不必要的消费并节 省资源,包括自备餐具、购物袋等)、Reuse(重复使用 生活用品)及Recycle(实施资源回收并使用再生制 品)。” 本研究将绿色消费定义为:“消费者在做消费决 策时,以环境或社会观点来考量,并以 4R 为原则, 在购中与购后都从事对环境有益的行为”。本研究所 提之 4R原则涵盖的范围如表1。 2.2. 影响绿色消费态度与行为之相关研究 过去曾针对各种人口统计变项的差异探讨绿色 消费态度及行为,最多的分析为年龄及性别,大部分 的研究亦显示年纪大者会比年纪轻者具有绿色态度 及行为;而在性别方面,女性则比男性更具有绿色消 费的表现。Schahn 和Holzer[10]发现年龄较大者较会从 事绿色消费行为,但亦有看法分歧者,如研究指出年 龄与环境行为间无关连[11]。在诸多的国内外研究中, 研究对象不论是小学、初中、高中、大专或社会人士, Table 1. The contents of 4R principles in this research 表1. 本研究之 4R 原则及其所涵盖的范围 4R 原则 范围 拒用 1. 拒用不环保的产品。 2. 拒绝购买高耗能、高污染、对环境不友善的产品。 减量 1. 减少不必要的消费。 2. 减少能源与资源的使用。 3. 选择污染低、对生态环境破坏少之产品。 4. 选择使用能源最少、加工程序最单纯、包装最节 省的产品。 重复 使用 1. 购买可重复使用或可补充的产品。 2. 再利用袋子、容器及其他物品。 3. 借、租用或分享不常用的物品。 4. 卖出或捐出物品以取代丢弃。 资源 回收 1. 选择可回收的原料所制成的产品。 2. 选择用再生材料制成的产品。 3. 确实做到资源回收。  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 大多发现女性在绿色消费的表现上优于男生,有较积 极的绿色消费表现[9,12-16]。 除了性别、年龄之外,人口统计变项中之学历、 职业也是影响绿色消费态度和行为的因素之一。Scott & Willits[17]的研究也指出,教育程度较高的,比较会 表现出负责的环境行为,如节约能源、资源回收、反 污染等环境行为。刘洁心等[8]指出居民的职业不同, 其绿色消费行为亦有差异。其中,第二类(如:中小学 校长、教师)职业的社区居民,其绿色消费行为较第一 类(如:大专教师、医生)、第四类(如:邮差、司机)、 第五类(如:小贩、工友)者为佳。 另外,消费者本身对生活的态度,也是影响绿色 消费的前因。态度是指与某一特定目标对象有关的观 念、信念、习惯、动机等的组合。Kassarjian[18]研究消 费者针对于低污染汽油的消费行为时,发现消费者针 对于环境污染的关心态度是其愿意支付较高价格购 买绿色产品的重要变数。Kinnear, Taylor & Ahmed[19] 以购买行为及态度两构面评估消费者对生态的关切 程度(Ecological Concern)。他们发现对生态的关心程 度愈高的人,其人格特质倾向于愈能接受新观念、有 较强的求知欲,是一风险趋避者,同时会认为个人的 力量对环境有一定的影响力。同时,他们发现个人对 生态的关切程度,对其清洁用品的品牌认知有显着的 差异及影响。 2.3. 绿色消费态度与绿色消费行为之关系 态度是指与某一特定目标对象有关的观念、信 念、习惯、动机等的组合[20]。Kassarjian[18]研究消费者 针对于低污染汽油的消费行为时,发现消费者针对于 环境污染的关心态度是其愿意支付较高价格购买绿 色产品的重要变数。Kinnear, Taylor & Ahmed[19]以购 买行为及态度两构面评估消费者对生态的关切程度, 发现对生态的关心程度愈高的人,其人格特质倾向于 愈能接受新观念、有较强的求知欲,是一风险趋避者, 同时会认为个人的力量对环境有一定的影响力。个人 对生态的关切程度,对其清洁用品的品牌认知有显着 的差异及影响。Hines et al.[21]针对环境行为相关研究 进行综合分析,其中有五十一篇的研究结果发现态度 与负责任环境行为有正相关,且正向态度者较会出现 负责任环境行为。 研究发现绿色消费态度及环境关心程度与绿色 消费行为意图间有显着关系[22]。MacKenzie[22]的研究 发现,77%的美国人认为公司的环保观念会影响他们 是否购买此产品,受试者中有 75%的人愿意支付较多 的费用来购买绿色产品。 根据以上文献探讨结果可以得知,大多数的文献 指出绿色消费态度与绿色消费行为之间的确存在着 一定的关联性。换句话说,个人环境态度越正向,则 越可能采取环境行动,据以推论以下假说: 假说一:绿色消费态度越高,绿色消费行为越高。 然而,另也有研究指出一般环保态度与特定的环 保行为是无关的[15],有环保态度的消费者较易表现出 绿色消费行为,但最终人们仍是选择较方便的产品, 所以若无较方便的绿色替代产品,态度对绿色行为仍 是没有影响力[23]。这些研究虽然指出绿色态度与绿色 消费行为的薄弱关联,但仍然不否定态度与行为的联 结性,故本研究亦认为在没有其他干扰因素的情形 下,居民的绿色消费态度越高,绿色消费行为越高。 2.4. 城乡与绿色消费态度及行为 依韦氏新世界辞典对城乡的解释,城市的(urban) 泛指城市(city)的生活或特性,其 相反 词乡 村的 (r ural) 则指居住在乡村(country)的生活或特性。城市和乡村 有何差异呢?城市是聚居在有地域界限内的一个比 较稠密而具有一致性之人口集团,它与乡村最大不同 的地方是人口的异质性和居民的经济活动多属非农 业方面的。因此,城市与乡村的分野大致是以人口数 量、人口密度、居民职业为决定标准来划分。 对于“都市化地区”(urban izationarea) 的基本定义, 根据联合国及欧美各国都市发展的过程和结果,一个 区域内具有 20,000 人以上人口或两个以上比邻之聚 集地,每平方公里人口密度达 300 人以上,始称之为 “都市化地区”,而非都市化地区则为乡村地区。 城乡居民会因为既存的价值观以及信息来源的 多寡而导致态度的形成与行为意图有所差异,一般而 言,城市居民吸收到的信息较完全,对于新事物的接 触也较迅速,而就环保绿色议题而言,也可能存有这 样的倾向,因此,本研究推论,城市与乡村的居民, 可能在这方面的态度及行为的表现会有所差异,且城 市居民会比乡村居民更有绿色消费的态度及行为,据 Open Access 31  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 Open Access 32 以推论出以下的假说: 式的责任与义务;换句话说,当一个人的“社会独立 性”较高时,由于较不会去重视社会群体的想法,只 是以自我中心来思考,可能也较不太会有绿色消费的 态度及行为。 假设二:城市居民的绿色消费态度高于乡村居 民。 假设三:城市居民的绿色消费行为多于乡村居 民。 另外,“自利道德”来自于在Harding, Phillips, and Fogarty[27]发展的“争议性道德量表”,其主要意涵强 调当个体自利道德愈高的时候,表示愈认同以自利为 核心之价值观,也就是以自己的利益与方便性为优 先。曾有研究者提及,利他主义能促进消费行为之产 生[28],因此与利他主义相反之自利道德,则可能使消 费者在面对绿色消费时,应该会较强调方便性、自我 之利益为先,而较不会设想到环境及未来永续发展等 议题,因此比较不会有绿色消费的态度及行为;据以 推论出以下的假说: 2.5. 价值观与绿色消费态度及行为 对于价值观的探讨依据不同观察层面,而有不同 解读,社会群体受长期的互动形式所左右,而对价值 观念的定义及意义有不同的看法,群体中的个人则又 因其接触环境的人、事、物而形成个别差异的价值观 念。事物的价值并不仅局限于本身所拥有的客观属 性,也包括人们对事物所赋予的意见。个人意见或价 值将集结建构成为集体的意见或价值,此一群体的价 值将决定或支配身处群体中的个人意见或价值[24]。 假设四:独立性越低,绿色消费态度与行为越高。 H4-1:消费者的独立性价值观越低,绿色消费态 度越高。 在价值观研究的领域,已经有许多学者提出不同 的价值体系与价值观衡量工具,其中,与绿色消费态 度较相关的部分,主要是社会规范及自利道德这部 分。在 Scott[17]发展的道德量表中“独立性”指的是个 体的对人、事、物的态度是否容易受他人或社会规范 的影响,也就是个体在乎社会规范程度之高低;当独 立性愈高时,个体对于社会规范的重视程度愈低,会 根据自己的想法而不是他人的意见或社会价值而行 动。据此推论,目前绿色消费概念蔚为风潮,社会上 也普遍存在环保和生态亦发重要之价值观念,对于社 会独立性较低的个体而言,较能认同社会风潮与规 范,因此绿色消费态度应该较高[25,26],但对于社会独 立性较高的人而言,当一个人对于“社会规范”的认 同度不高时,较不会去在乎社会所给予的正式或非正 H4-2:消费者的独立性价值观越低,绿色消费行 为越高。 假设五:自利道德越低,绿色消费态度与行为越 高。 H5-1:消费者的自利道德价值观越低,绿色消费 态度越高。 H5-2:消费者的自利道德价值观越低,绿色消费 行为越高。 3. 研究方法 3.1. 研究结构 本研究之研究结构如下图1。 Figure 1. Research framework 图1. 研究结构图  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 3.2. 研究工具及对象 城乡差异是本研究所要探讨的重心所在,所以本 研究探讨城乡之区分,乃是参考行政区的划分,进而 采立意取样方式,选择台湾地区之台北市及新北市代 表城市地区,以南投县代表乡村地区。因为台北市、 新北市台人口都远远超过200 万人以上,至于南投县 十三个乡镇,没有一个乡镇人口超过 15万人,南投 市虽然身为县辖市,是因为县政府所在地而升格,并 非人口数超过 15 万人,因此本研究在城乡的取样上 具有一定的说服力。 本研究为了确认问卷的可行性,先行针对南投县 某高中教职员工共 50 位进行预试,以确认问卷内容 所欲传达的信息正确,并具以加以修改为正式问卷。 而正式施测对象为居住在大台北及南投县两地区且 年满十八岁的居民,两地区抽样的样本数各为350 份, 共700 份。 本研究采用问卷调查法搜集资料,内容分为五大 部份:绿色消费态度量表、绿色消费行为量表、独立 性量表、自利道德量表及个人背景变项。 其中绿色消费态度量表及绿色消费行为量表,各 依照绿色消费4R 四个构面,每个构面4题,共16 题。 绿色消费态度的题项,主要强调消费态度与意愿,例 如:“我不喜欢购买皮草(动物皮做成的)制品”;“我愿 意为了环保而降低对包装美观的要求”;“我愿意用雨 水或洗米水浇花草树木,和用洗澡水冲马桶等”。而 绿色消费行为的题项,则是针对真实行动面,例如: “我不使用或购买保丽龙制品”;“我自备购物袋购 物”;“我重复使用用过的塑胶袋与纸袋”等。 本研究以 Scott[17]发展的道德量表中的“独立性” 维度共 5题作为“独立性量表”的效标,检测“社会 独立性”的高低与“绿色消费”的相关性。题项内容 聚焦于受试者是否在乎他人的看法与意见,以及对社 会规范的认同程度,例如:“我可以直言不讳地表达 自己的爱憎”;“我思想、行动自由,不受社会约束” 等。 本研究另外采用Harding, Phillips, and Fogarty[27] 发展的“争议性道德量表”中的“自利道德”维度来 检测消费者的“个人价值观”中,对于“自利道德” 是否认同,并进一步检测与“绿色消费”的关系。题 项内容罗列出许多争议情境,询问受试者是否认为该 情境是正当的,例如:“为了利己而撒谎”:“不买票 乘坐公共交通工具”:“不小心损坏了一辆停放在路旁 的汽车却不自首”等。 3.3. 问卷效度与信度 本研究在问卷初稿拟定后,为确定问卷内容之涵 盖性,正确性及适用性,故商请国内专家学者共三人 进行“问卷内容效度”审查,以作为编制正式问卷的 参考。三位专家学者除针对部分题目提供文字、语意 和格式上的修改外,对于大部份问卷内容均予以肯定 不需作修正。最后,综合各专家学者的审查建议,完 成预试问卷的初步定稿,经由 50位受测者的预试及 意见的提供,再加以修正为正式问卷。 针对“绿色消费态度量表 ”、“绿色消费行为量 表”、“独立性量表”、“自利道德量表”以及整份问卷 进行内部一致性分析,除了“独立性量表”本身题目 较少造成数值稍低外,其他部份的量表及整份问卷不 管是预试或正式施测,皆得到0.8 以上的信度,显示 此份问卷具有良好的内部一致性信度。 4. 研究结果与假说验证 4.1. 背景变项在绿色消费态度之差异情形 绿色消费态度在年龄、性别、教育程度、职业方 面有显着差异,而在所得方面则无显着的关系。 在年龄方面,与绿色消费态中态度减量原则、重 复使用原则、资源回收原则、整体态度皆有显着相关 (r = 0.151, p < 0.05),仅在态度拒用原则的表现没有显 着相关。年龄愈大,其绿色消费态度的表现也愈正向。 而在性别方面;女性在绿色消费态度上,不管是四个 构面原则(拒用、减量、重复使用、 资源回 收)或者加 总后所代表整体的表现,皆发现女生在态度上明显优 于男生(t = 4.86, p < 0.05),并达显着差异,可见女生 比较注重绿色消费。在教育程度方面,教育程度与绿 色消费态度及 4R原则下绿色消费态度的拒用原则以 及重复使用原则均达显着差异(F = 4.036, p < 0.05)。对 绿色消费态度中的拒用原则的影响上,教育程度硕士 以上与小学者达显着水平,大学、专科与小学者也达 显着水平。教育程度愈高者,其绿色消费态度的表现 也愈正向。 在职业方面,职业与绿色消费态度及4R原则下 Open Access 33  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 绿色消费态度中拒用、减量、重复使用、资源回收等 原则,均达显着差异。对绿色消费态度的表现上,军 公教、无业、制造业与服务业均优于学生(F = 4.189, p < 0.05)。从 4R 原则分析在绿色消费态度减量原则: 军公教与无业优于学生(F = 3.066, p < 0.05);绿色消费 态度重复使用原则:制造业与无业优于学生(F = 3.194, p < 0.05);绿色消费态度资源回收原则:军公教、无 业、制造业、服务业与其他均优于学生(F = 5.564, p < 0.05)。 在所得方面,居民的绿色消费态度与其月收入没 有显着的相关(r = 0.054, p > 0.05)。本研究对不同月收 入居民的绿色消费态度进行Pearson相关分析,以了 解不同月收入居民绿色消费表现之差异,结果显示居 民的绿色消费态度与其月收入没有显着的相关。 4.2. 背景变项在绿色消费行为之差异情形 绿色消费行为在年龄、性别、职业方面有显着差 异,而在所得与教育程度方面则无显着的关系。 在年龄方面,年龄与绿色消费行为中减量原则、 重复使用原则、整体态度皆有显着相关(r = 0.109, p < 0.05)。年龄愈大,其绿色消费行为的表现也愈正向。 在性别方面,女性在绿色消费行为上,不管是四个构 面原则(拒用、减量、重复使用、资 源回收 )或者加总 后所代表整体的表现,皆发现女生在行为上明显优于 男生,并达显着差异,可见女生比较注重绿色消费(t = 4.444, p < 0.05)。 职业方面,经由职业与绿色消费行为进行单因子 变异数分析,发现职业与整体绿色消费行为及 4R原 则下的减量、资源回收等原则,均达显着差异。在 4R 原则下的拒用(F = 1.933, p > 0.05)、重复使用原则(F = 1.386, p > 0.05),则没有显着差异。以Duncan’s method 事后比较发现:对绿色消费行为的表现上,其他、军 公教、无业、与服务业均优于学生(F = 2.216, p < 0.05)。 从4R 原则分析,在绿色消费行为减量原则:其他、 军公教、无业、服务业与制造业均优于学生(F = 2.320, p < 0.05);绿色消费行为资源回收原则:军公教优于 学生及农林渔牧业,无业大于学生(F = 2.819, p < 0.05)。 教育程度方面,教育程度与绿色消费行为均无显 着相关(F = 1.918, p > 0.05)。教育程度愈高者,其绿色 消费态度的表现也愈高,但其绿色消费行为却不见得 比较高;由此可见,知道该怎么做是一回事,真正付 诸行动又是另外一回事。在所得方面,居民的绿色消 费行为表现与其月收入的高低没有显着相关。 4.3. 绿色消费态度与行为 绿色消费态度越佳的居民,其绿色消费行为表现 也越佳。依据简单回归分析的结果,以绿色消费态度 预测绿色消费行为具有 26.4%的解释能力(F = 223.845, p < 0.05)显示该解释能力具有统计意义。系数估计显 示绿色消费态度越佳的居民,其绿色消费行为表现也 越佳,其关联情形可写成绿色消费行为 = 0.935 + 0.646*绿色消费态度。因此假说一获得验证。 另一方面,在居民的拒用、减量、重复使用与资 源回收各构面的关系上,彼此间呈现显着相关。其中 以重复使用与资源回收表现之相关最高,不管是消费 态度(r = 0.726, p < 0.05)和消费行为(r = 0.731, p < 0.05) 皆是,显示在资源回收表现较佳之居民,其在重复使 用表现上也会越好。 4.4. 城乡居民之绿色消费态度与行为 在绿色消费态度方面,城乡居民平均得分为 4.1794 分,其中拒用概念的题目有四题,平均得分为 4.1628;减量概念的题目有 4题,平均得分为 4.1328; 重复使用概念的题目有4题,平均得分为 4.1924;资 源回收概念的题目有4题,平均得分为 4.2296。由 此 高得分可以发现,城乡居民的绿色消费态度表现良 好。 在绿色消费行为方面,城乡居民平均得分为 3.6262 分,其中拒用概念的题目有四题,平均得分为 3.1396;减量概念的题目有四题,平均得分为 3.7300; 重复使用概念的题目有四题,平均得分为 3.8168;资 源回收概念的题目有四题,平均得分为 3.8184。由此 高得分可以发现,城乡居民的绿色消费行为表现良 好,但相较绿色消费态度而言得分较低。另一方面, 就居住地在绿色消费态度上,不管是拒用、减量、重 复使用、资源回收或者加总后所代表整体的表现,皆 发现居住地在态度上并没有显着差异,如表2所示。 假说二并没有获得验证。 而在居住地在绿色消费行为上,如表 3所示,居 住地与影响绿色消费行为之独立样本t检定,结果显 Open Access 34  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 Open Access 35 Table 2. Green consumption attitude difference in various area of residents 表2. 不同居住地居民在绿色消费态度差异分析表 居住地 人数 平均得分 标准差 t值 显着性 大台北 318 4.1502 0.70687 态度拒用 南投 307 4.1759 0.62623 −0.481 0.631 大台北 318 4.1234 0.58932 态度减量 南投 307 4.1425 0.60453 −0.400 0.690 大台北 318 4.1926 0.57625 态度重复使用 南投 307 4.1922 0.58901 0.009 0.993 大台北 318 4.2060 0.58675 态度资源回收 南投 307 4.2541 0.59149 −1.020 0.308 大台北 318 4.1680 0.50566 整体绿色消费态度 南投 307 4.1912 0.51577 −0.566 0.572 Table 3. Green consumption behavior difference in various area of residents 表3. 不同居住地居民在绿色消费行为差异分析表 居住地 人数 平均得分 标准差 t值 显着性 大台北 318 3.1486 0.80376 行为拒用 南投 307 3.1303 0.80448 0.284 0.776 大台北 318 3.7154 0.74907 行为减量 南投 307 3.7451 0.74562 −0.497 0.620 大台北 318 3.8255 0.69544 行为重复使用 南投 307 3.8078 0.74242 0.307 0.759 大台北 318 3.7602 0.72561 行为资源回收 南投 307 3.8787 0.78052 −1.966 0.056 大台北 318 3.6124 0.62428 整体绿色消费行为 南投 307 3.6405 0.65868 −0.547 0.585 示:居住地在绿色消费行为上,不管是四个构面原则 (拒用、减量、重复使用、资源回收)或者加总后所代 表整体的表现,皆发现居住地在绿色消费行为上并没 有显着差异。假说三并没有获得验证。 4.5. 独立性价值观与绿色消费态度与行为 进行社会独立性价值观高低分组与影响绿色消 费表现之独立样本 t检定,结果显示:在绿色消费态 度与行为上,不管是四个构面原则(拒用、减量、重复 使用、资源回收)或者加总后所代表整体的表现,皆发 现高分组在态度与行为上明显劣于低分组,如表4所 示,并达显着差异,可见居民所持有的独立性越低, 其绿色消费的态度与行为的表现越正向。假说四获得 验证。 另一方面,分析不同居住地居民在社会独立性价 值观差异 t检定,发现地点的不同并不会造成所持社 会独立性价值观的差异,因此是社会独立性价值观在 影响绿色消费,而不是地点在影响,因为虽然地点不 同,但社会独立性价值观相同,表现的态度和行为会 一致。 4.6. 自利道德价值观与绿色消费的态度与行为 居民的自利道德与绿色消费态度、行为的相关分 析的结果,居民的自利道德与其绿色消费态度、行为  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 Table 4. The difference between social independence in green consumption attitude and green consumption behavior 表4. 不同独立性分组与绿色消费态度、行为彼此间差异分析表 组别 人数 平均数 标准差 t值 显着性 高社会独立性 156 4.0208 0.66111 态度拒用 低社会独立性 156 4.4696 0.50589 −6.732 0.000*** 高社会独立性 156 4.0305 0.61391 态度减量 低社会独立性 156 4.4359 0.51343 −6.328 0.000*** 高社会独立性 156 4.1042 0.59362 态度重复使用 低社会独立性 156 4.4792 0.54622 −5.806 0.000*** 高社会独立性 156 4.1090 0.60787 态度资源回收 低社会独立性 156 4.5497 0.54063 −6.766 0.000*** 高社会独立性 156 4.0661 0.51506 整体绿色消费态度 低社会独立性 156 4.4836 0.46115 −7.542 0.000*** 高社会独立性 156 2.8942 0.77929 行为拒用 低社会独立性 156 3.7660 0.58866 −11.149 0.000*** 高社会独立性 156 3.5224 0.76008 行为减量 低社会独立性 156 4.3510 0.43698 −11.803 0.000*** 高社会独立性 156 3.6667 0.73525 行为重复使用 低社会独立性 156 4.3991 0.43047 −10.736 0.000*** 高社会独立性 156 3.6474 0.71947 行为资源回收 低社会独立性 156 4.4327 0.39691 −11.936 0.000*** 高社会独立性 156 3.4327 0.61025 整体绿色消费行为 低社会独立性 156 4.2372 0.29892 −14.787 0.000*** ***p < 0.001。 间则呈显着负相关(r = −0.237, p < 0.01 & r = −0.289, p < 0.01),亦即表示居民的自利道德愈低,个人道德标 准较高,其绿色消费的态度、行为的表现也会愈好。 假说五获得验证。 “自利道德”量表计分方式采用十点尺度,依认 为程度高低给分,最高十分,最低一分。每题十分, 共八题,本研究样本的平均得分只有2.0776 分,标准 差1.4474 可见量表检测结果的分数偏低,即代表个人 道德标准较高,认为不可因为“自利”而枉顾“道德”。 另一方面,分析不同居住地居民在自利道德差异 t检定,可以发现城乡的不同并不会造成所持自利道 德观的差异,加上上述居民的自利道德与其绿色消费 态度、行为间则呈负相关,因此是自利道德观在影响 绿色消费而不是城乡在影响,因为虽然地理位置不 同,但自利道德观相同,表现的态度和行为会一致。 5. 讨论与建议 根据本研究结果提出下列几项建议,期望能供政 府单位、企业厂商以及后续研究者参考。 5.1. 讨论 本研究试图探讨绿色消费态度是否影响绿色消 费行为,并从城乡居民之差异,探讨其在价值观、绿 色消费态度与行为上之差异。研究结果显示,不论是 城市或乡镇之居民,其绿色态度接会影响绿色消费行 为。亦即,从拒用、减量、重复使用、资源回收四方 面的态度教育切入,当居民之态度改变时,也能促进 其绿色消费行为之产生。另外,研究结果亦证明居民 之价值观,会影响到绿色消费行为与态度,当自利性 高或社会独立性高时,都会降低居民绿色消费的意愿 Open Access 36  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 与行为。 然而,本研究与城乡相关之假设,皆未获得支持。 首先城市和乡镇的居民,在绿色消费的态度和行为 上,并没有显示出显着差异,亦即,城乡并没有造成 居民在环保信息、意愿上的落差。 以上结果的可能原因有二,在目前资讯发达的年 代,大部分的环保与生态相关信息,其实都能透过电 视、网路无远佛界地传达,因此并不一定要在城市当 中,才有机会接触绿色消费相关的商品与概念。除了 信息方面没有差异,城市与乡镇在生活型态上的差异 很显然也没有进一步影响到居民的价值观。从研究结 果进一步分析显示,城市与乡镇之居民在社会独立性 价值观上,并没有显着差异,亦即地点的不同并不会 造成所持社会独立性价值观的差异,因此是社会独立 性价值观在影响绿色消费,而不是都市化程度在影 响。另一方面,分析不同居住地居民在自利道德差异, 也发现城乡的不同并不会造成所持自利道德观的差 异。 5.2. 建议 5.2.1. 对政府单位的建议 由研究结果显示,政府应以奖励措施来推广绿色 消费、鼓励厂商生产绿色产品(如:降低税赋);另一 方面,政府也应立法限制对环境生态、人类身心有害 产品的生产。经由政府全面性的带动,则绿色消费将 更容易成为一种趋势。 在社会、家庭与学校教育方面,本研究中发现, 居民在“拒用免洗餐具”与“不烧纸钱”之表现甚差。 因此在社会教育方面,建议应仿照日本民间发起“自 备碗筷俱乐部”,自备碗筷到外用餐者,给予减价十 到二十元。假以时日,上餐厅自备筷子将成为一种趋 势。另外,由于传统民俗风气影响,燃烧纸钱普遍存 在;政府及学校也应针对燃烧纸钱对环境的反面影响 多做宣导及教育,例如燃烧后所产生的有害物质(苯、 CO2等)、使更多的大树被砍伐等,逐渐改变人民的观 念,以更环保的方式来祭祀神明、祖先。 5.2.2. 对企业厂商的建议 由消费者行为方式探讨得之:产品或品牌形象是 影响消费者决策时重要因素之一。故企业、厂商应当 多以绿色行销之手段来诉求产品,如此企业、厂商会 有较佳之环保形象,亦可增加消费者对该产品之认识 与了解,进而增加产品之销售。另外,企业、厂商也 应扩大绿色产品之行销通路,让一般消费者能有便利 的通路可以购买或取得。而产品之品质与功能亦需符 合或优于市场上之需求,使消费者在购买后,能加强 其对绿色产品之认同,如此将有助于绿色产品之推 动。 5.2.3. 对后续研究的建议 1) 研究样本的建议 本研究因受限于研究者之人力、财力等因素,研 究样本仅限于大台北及南投两地区,未来研究可以扩 大到全国各县市,俾使结果更具代表性。 2) 研究方法的建议 本研究为调查研究,所有变项均采用同时调查的 方式,即使变项间存有相关,也无法确定确切的因果 关系,故可以采行以连续性长期追踪调查或质性研究 方式,如焦点团体访谈,更深入了解研究对象在问卷 项目外,有关绿色消费的想法,使研究更具意义。 3) 探讨其他影响绿色消费行为之变项 本研究结果发现绿色消费态度、自利道德等因 素,可解释绿色消费行为的变异量为29.4%,另外还 有70.6%的变异量无法解释,这显示可能还有其他重 要变项存在,建议未来研究可再做探讨。 参考文献 (References) [1] Kates, R.W. (2000) Population and consumption. Environment, 42, 10-19. [2] 陈坤宏 (1995) 消费文化理论. 扬智, 台北. [3] 张隆盛 (1996) 开创21 世纪新脉动, 鼓励绿色消费. 环境教 育 , 28, 2-6. [4] 柴松林 (2001) 绿色消费主义. 环保标章简讯 , 25, 4-5. [5] 卢克梁 (2009) 绿色消费–绿色采购. 工业安全卫生 , 239, 73-78. [6] 蔡政哲 (2009) 迈向绿色前瞻企业的永 续经营之 道—企业社 会责任. 品质月刊 , 45, 27-34. [7] 张春炎 (2009) 妈妈的革命与正义的消 费者文化 ? 台湾绿色 消费运动初探 , 传播与管理研究 , 9, 95-158. [8] 刘洁心, 晏涵文, 刘贵云, 邱诗扬, 李佳容 (2000) 社区居民 绿色消费行为相关之信息传播调查研究. 卫生教育学报 , 13, 189-212. [9] Peattie, K. (1992) Green marketing. Publishing, London. [10] Schahn, J. and Holzer, E. (1990) Study of individual environ- mental concern: The role of knowledge gender and background variable. Environment and Behavior, 22, 767-787. [11] Lansana, F.M. (1992) Distinguishing potential recyclers from nonrecyclers: A basis for developing recycling strategies. The Journal of Environmental Education, 23, 16-23. [12] Reitman, V. (1992) Green product sales seem to be wilting. Wall Open Access 37  城乡居民价值观对绿色消费态度及行为之关系研究 Open Access 38 [13] Coddingtoa, W. (1993) Environmental marketing: Positive stra- tegies for reaching the green consumer. McGraw-Hill, New York. [14] Ottman, J.A. (1993) Green marketing: Challenges and opportu- nities for the new marketing age. NTC Business Books, Lin- colnwood. [15] Shrum, L.J., McCarty, J.A. and Lowrey, T.M. (1995) Buyer characteristics of the green consumer and their implication for advertising strategy. Journal of Advertising, 24, 71-82. [16] Roberts, J.A. (1996) Green consumers in the 1990s: Profile and implications for advertising. Journal of Business Research, 36, 217-231. [17] Scott, W.A. (1965) Values and organizations: A study of fraterni- ties and sororities. Rand McNally, Chicago. [18] Kassarjian, H.H. (1971) Incorporating ecology into marketing strategy: The case of air pollution. Journal of Marketing, 35, 61-65. [19] Kinnear, T.C., Taylor, J.R. and Ahmed, S.A. (1974) Ecologically concerned consumers: Who are they? Journal of Marketing, 38, 20-24. [20] McKeachie, W.J. (1961) Motivation, teaching methods, and college learning. Nebraska symposium on motivation. Univer- sity of Nebraska Press, Lincoln. [21] Hines, J. M., Hungerford, H.R., and Tomera, A. N. (1986) Ana- lysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A mata-analysis. Journal of Environmental Education, 18, 1-8. [22] MacKenzie, D. (2000) You can still shop to save the world. New St a t e s m an, 129, 12-14. [23] Mandese, J. (1991) New study finds green confusion. Advertis- ing Ag e, 62, 1-56. [24] 陈信木, 陈秉璋 (1990) 价值社会学.桂冠, 台北. [25] Stern, P.C. and Dietz, T. (1994) The value basis of environ- mental concern. Journal of Social Issues, 56, 121-145. [26] Kalof, L., Dietz, T., Guagnano, G.A. and Stern, P.C. (2002) Race, gender and environmentalism: The atypical values and beliefs of white men. Race, Gender & Class, 9, 1-19. [27] Harding, S.D., Phillips, D.R. and Fogarty, M.P. (1986) Contrast- ing values in Western Europe: Unity, diversity and change. Mac- millan, London. [28] Stern, P.C. (2000) Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues, 56, 407-424. |