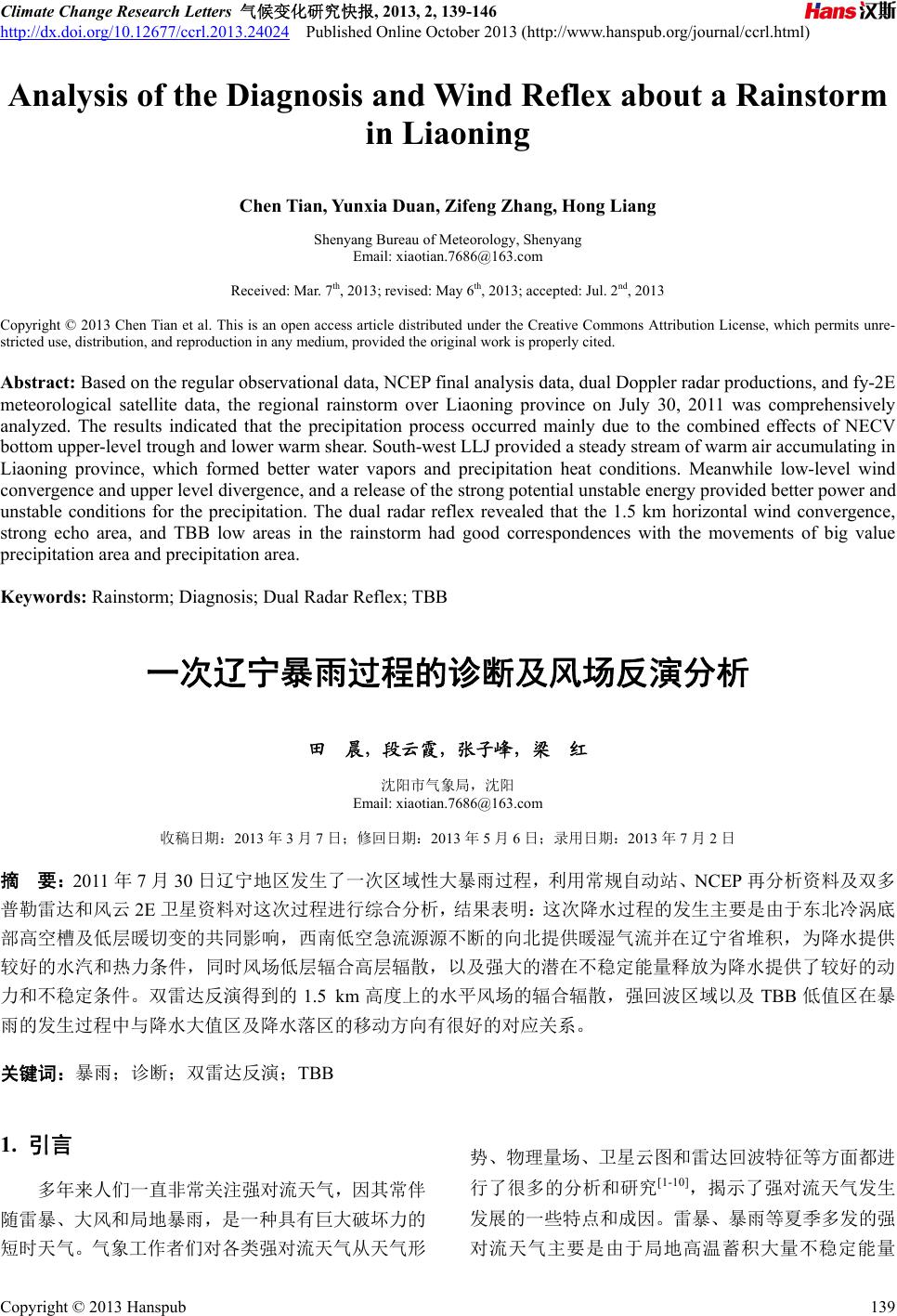

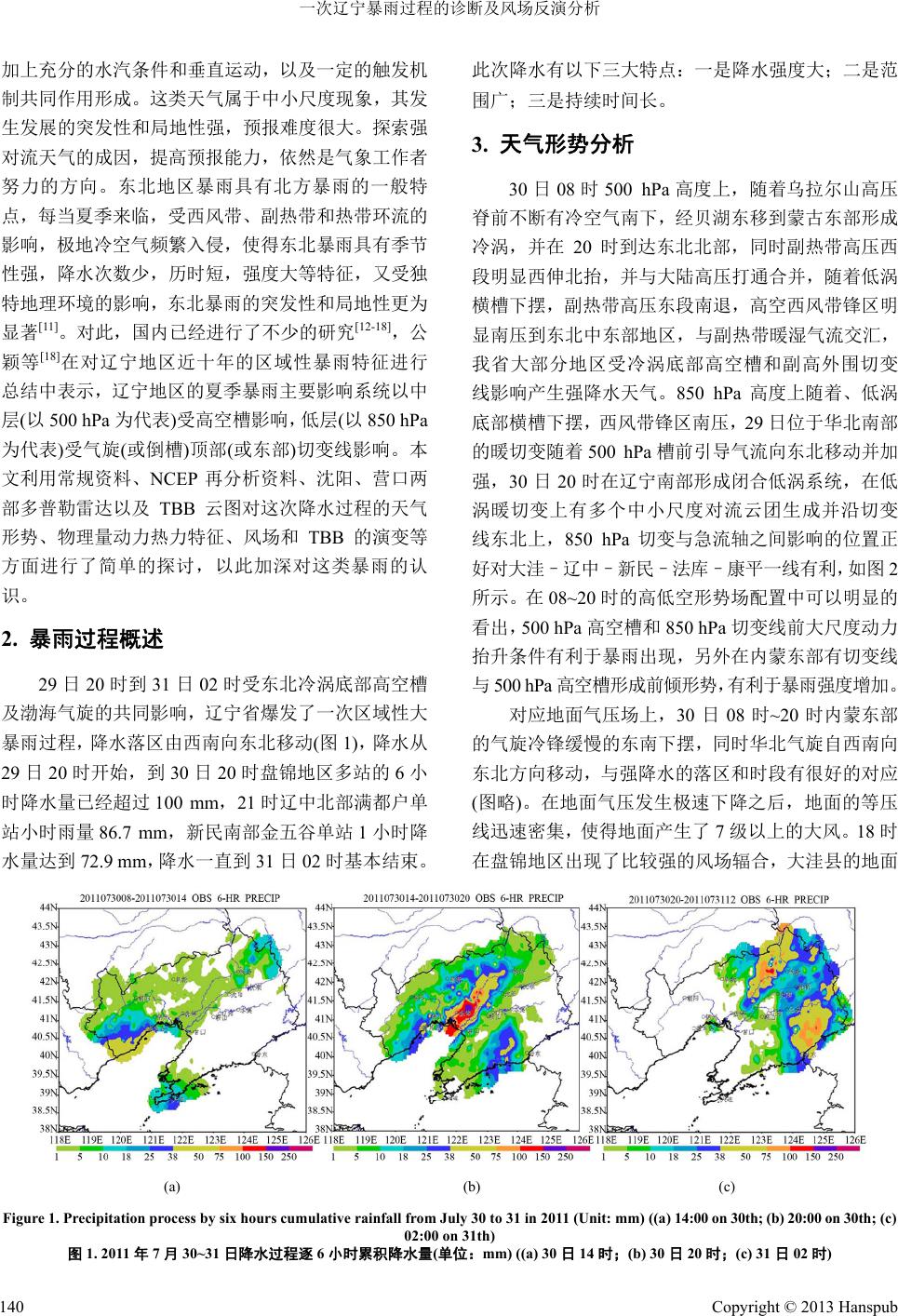

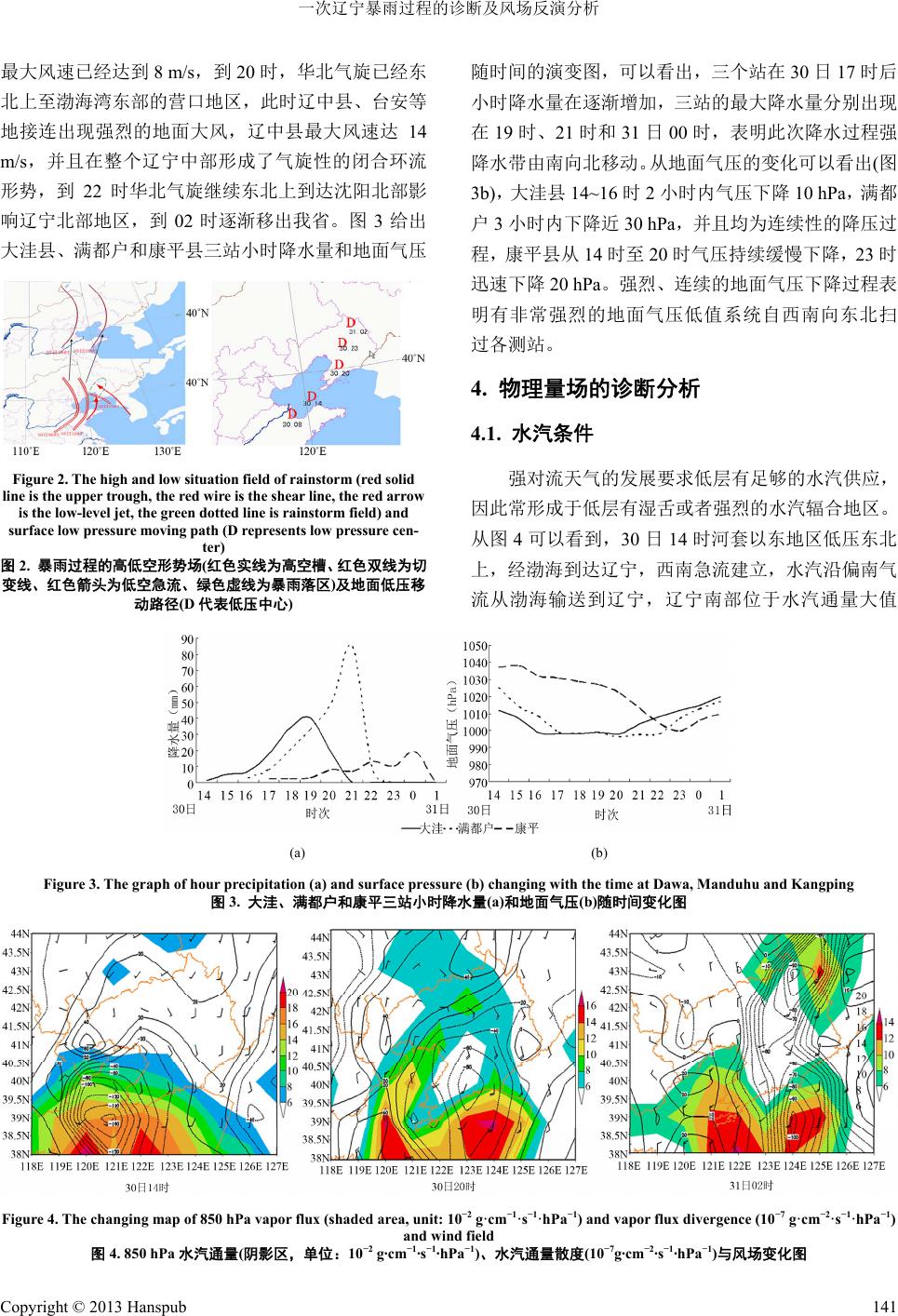

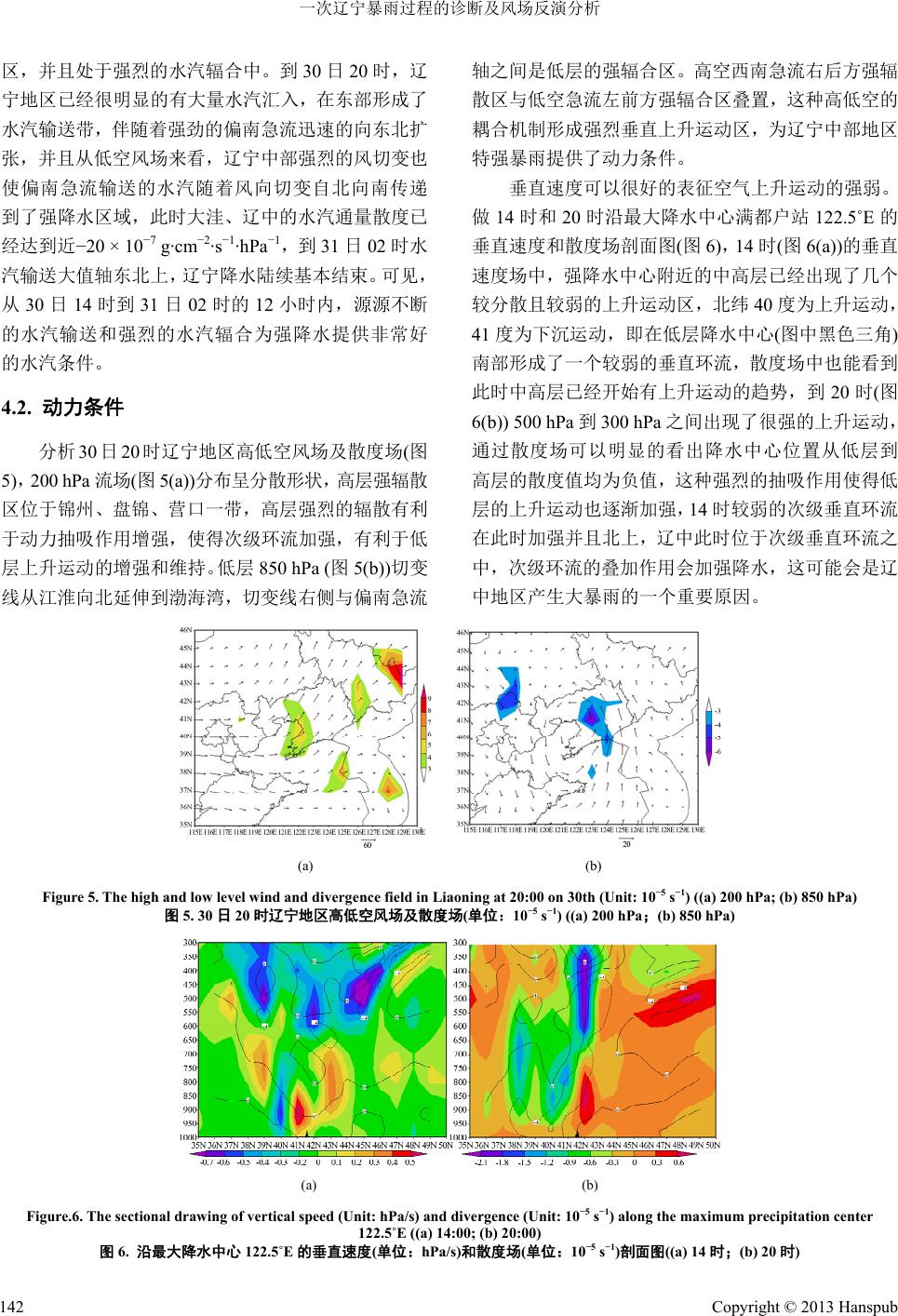

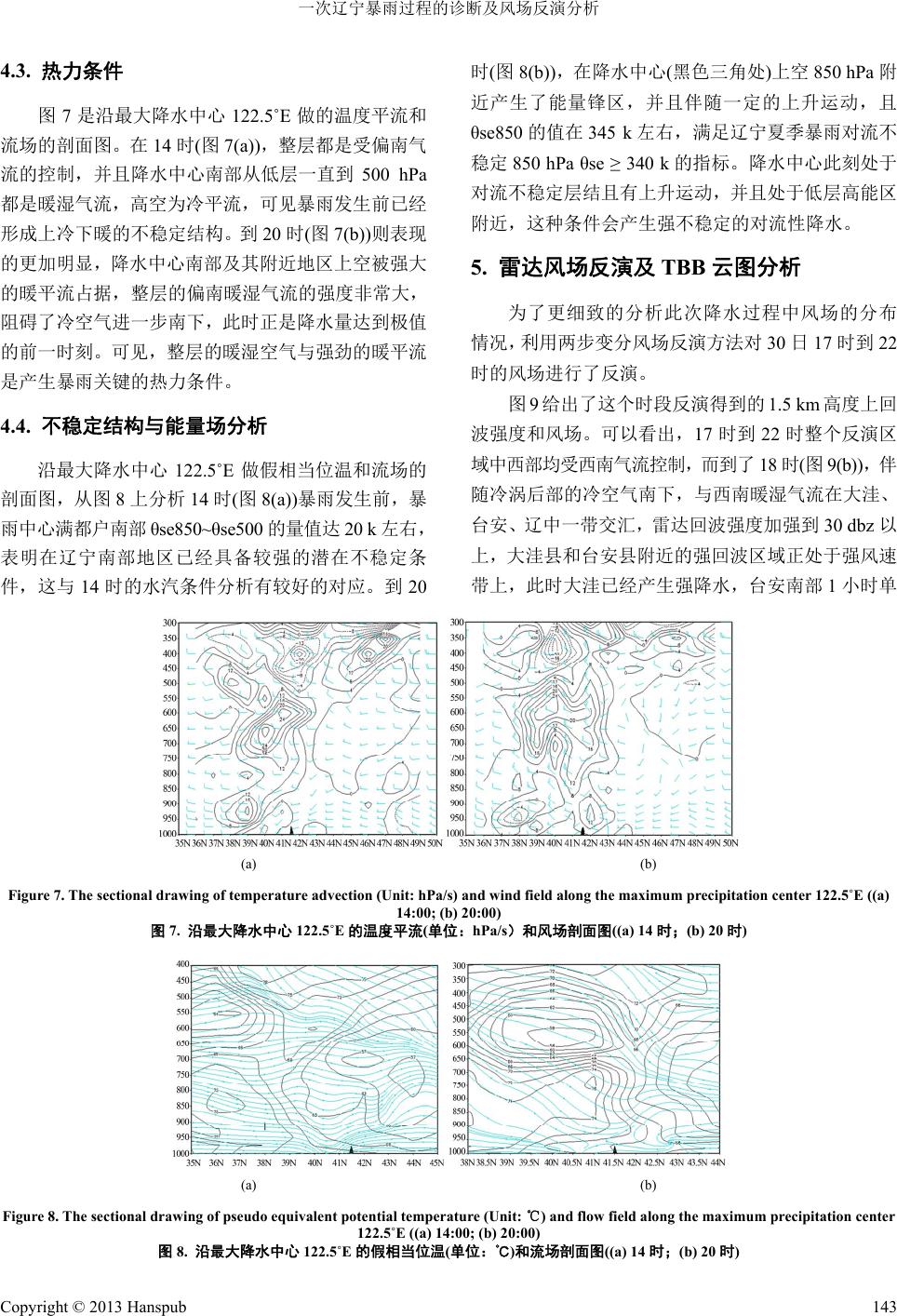

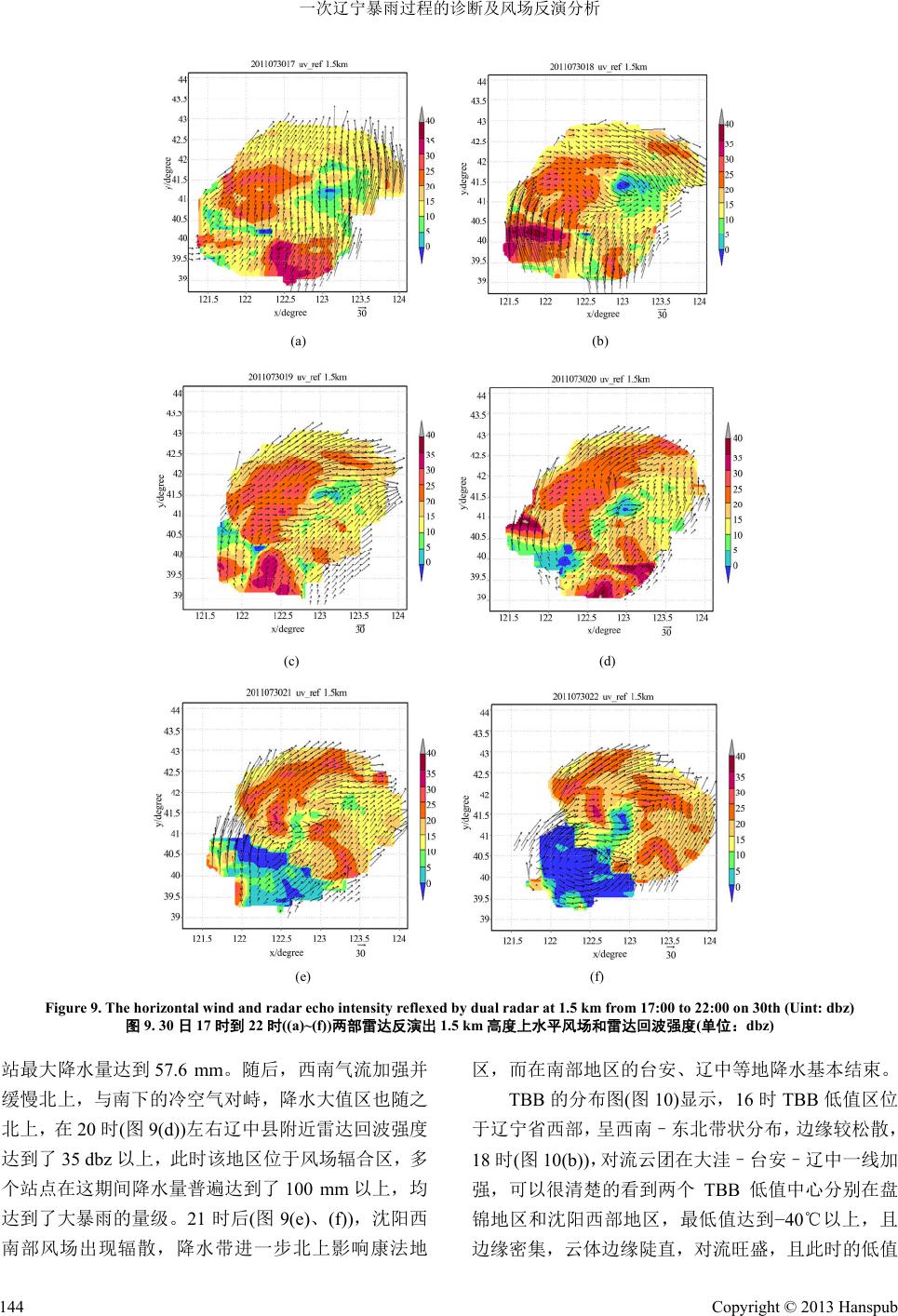

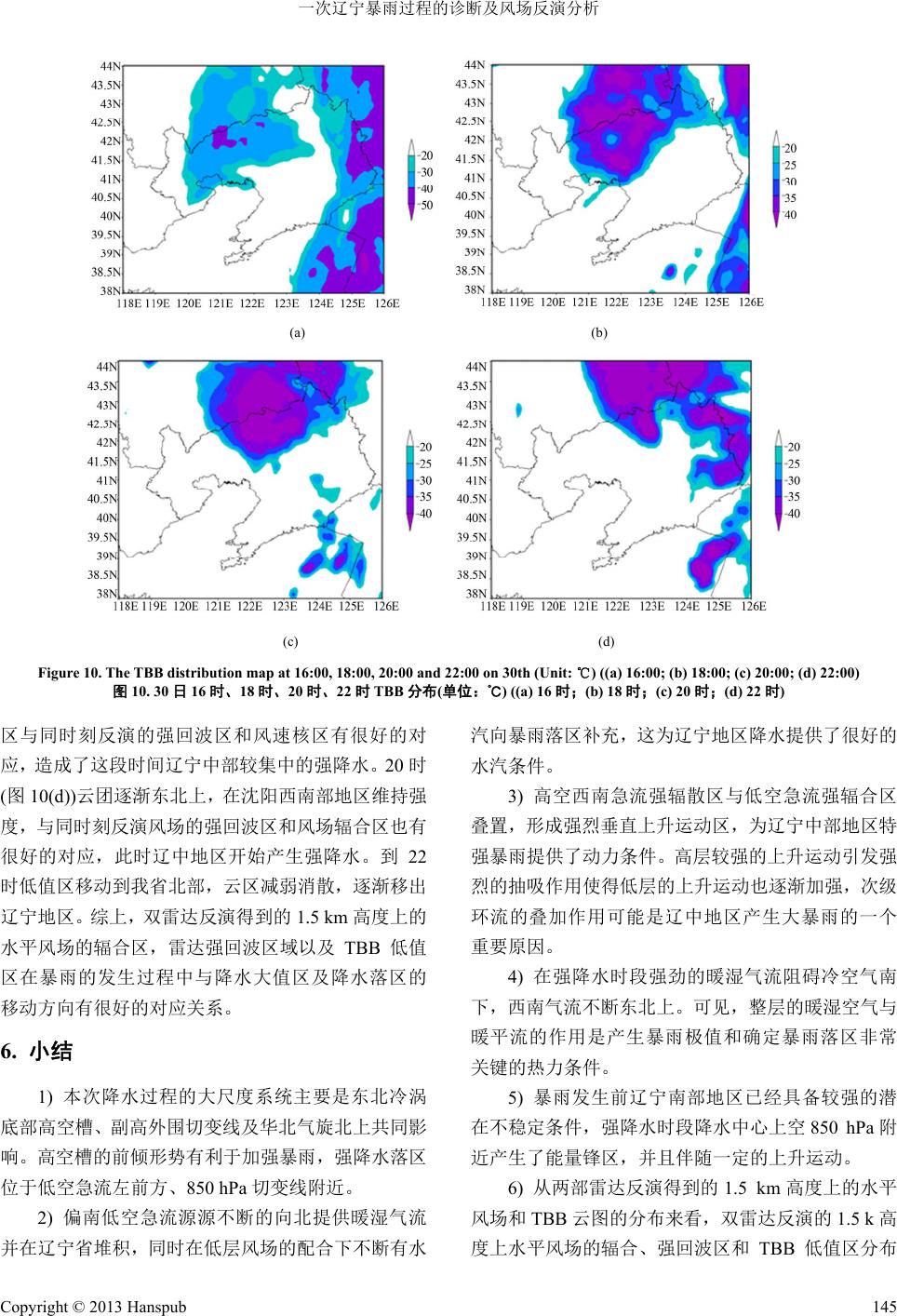

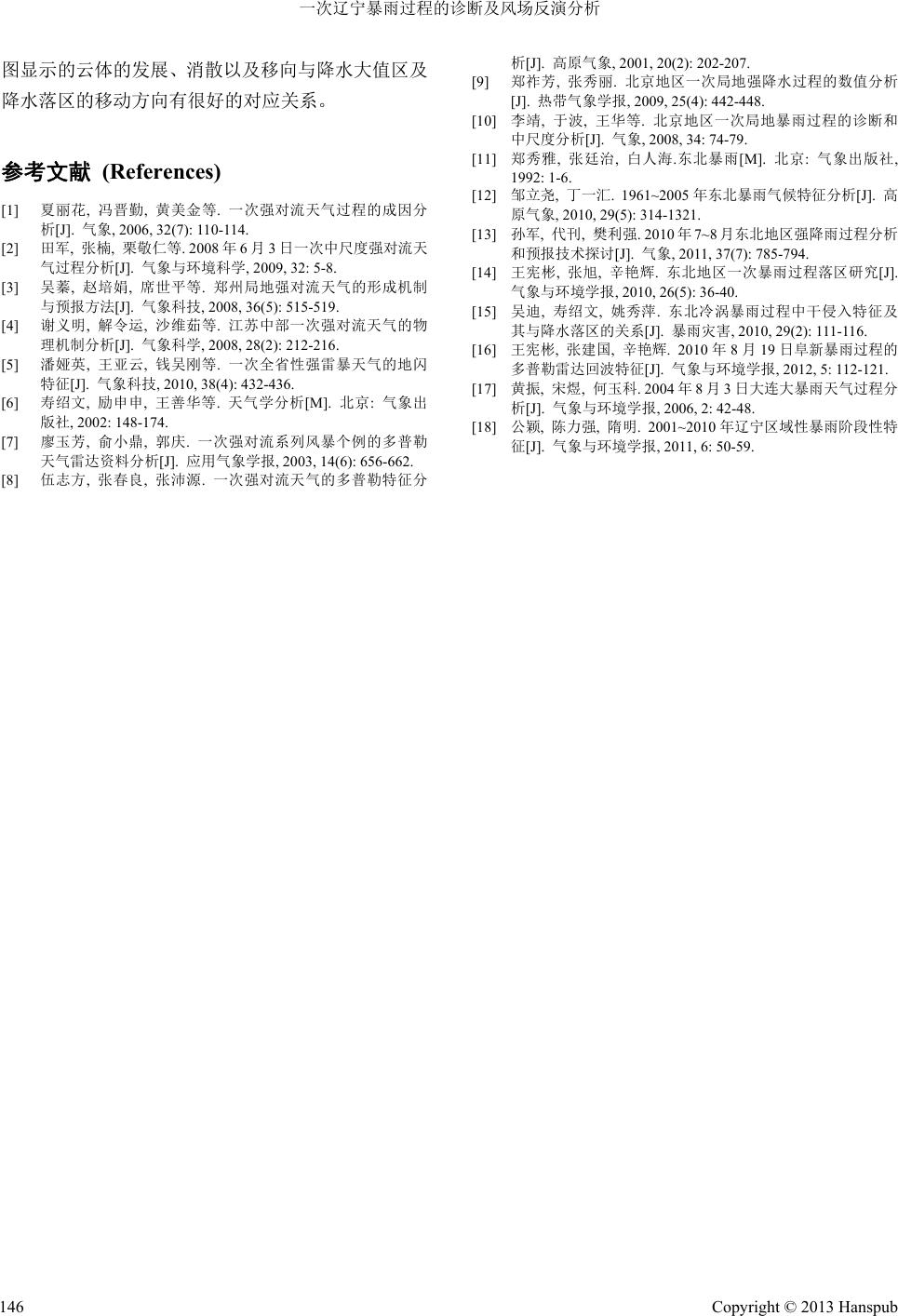

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2013, 2, 139-146 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2013.24024 Published Online October 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl.html) Analysis of the Diagnosis and Wind Reflex about a Rainstorm in Liaoning Chen Tian, Yunxia Duan, Zifeng Zhang, Hong Liang Shenyang Bureau of Meteorology, Shenyang Email: xiaotian.7686@163.com Received: Mar. 7th, 2013; revised: May 6th, 2013; accepted: Jul. 2nd, 2013 Copyright © 2013 Chen Tian et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Based on the regular observational data, NCEP final analysis data, dual Doppler radar productions, and fy-2E meteorological satellite data, the regional rainstorm over Liaoning province on July 30, 2011 was comprehensively analyzed. The results indicated that the precipitation process occurred mainly due to the combined effects of NECV bottom upper-level trough and lower warm shear. South-west LLJ provided a steady stream of warm air accumulating in Liaoning province, which formed better water vapors and precipitation heat conditions. Meanwhile low-level wind convergence and upper level divergence, and a release of the strong potential unstable energy provided better power and unstable conditions for the precipitation. The dual radar reflex revealed that the 1.5 km horizontal wind convergence, strong echo area, and TBB low areas in the rainstorm had good correspondences with the movements of big value precipitation area and precipitation area. Keywords: Rainstorm; Diagnosis; Dual Radar Reflex; TBB 一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 田 晨,段云霞,张子峰,梁 红 沈阳市气象局,沈阳 Email: xiaotian.7686@163.com 收稿日期:2013 年3月7日;修回日期:2013 年5月6日;录用日期:2013 年7月2日 摘 要:2011 年7月30 日辽宁地区发生了一次区域性大暴雨过程,利用常规自动站、NCEP 再分析资料及双多 普勒雷达和风云2E 卫星资料对这次过程进行综合分析,结果表明:这次降水过程的发生主要是由于东北冷涡底 部高空槽及低层暖切变的共同影响,西南低空急流源源不断的向北提供暖湿气流并在辽宁省堆积,为降水提供 较好的水汽和热力条件,同时风场低层辐合高层辐散,以及强大的潜在不稳定能量释放为降水提供了较好的动 力和不稳定条件。双雷达反演得到的 1.5 km高度上的水平风场的辐合辐散,强回波区域以及 TBB 低值区在暴 雨的发生过程中与降水大值区及降水落区的移动方向有很好的对应关系。 关键词:暴雨;诊断;双雷达反演;TBB 1. 引言 多年来人们一直非常关注强对流天气,因其常伴 随雷暴、大风和局地暴雨,是一种具有巨大破坏力的 短时天气。气象工作者们对各类强对流天气从天气形 势、物理量场、卫星云图和雷达回波特征等方面都进 行了很多的分析和研究[1-10],揭示了强对流天气发生 发展的一些特点和成因。雷暴、暴雨等夏季多发的强 对流天气主要是由于局地高温蓄积大量不稳定能量 Copyright © 2013 Hanspub 139  一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 加上充分的水汽条件和垂直运动,以及一定的触发机 制共同作用形成。这类天气属于中小尺度现象,其发 生发展的突发性和局地性强,预报难度很大。探索强 对流天气的成因,提高预报能力,依然是气象工作者 努力的方向。东北地区暴雨具有北方暴雨的一般特 点,每当夏季来临,受西风带、副热带和热带环流的 影响,极地冷空气频繁入侵,使得东北暴雨具有季节 性强,降水次数少,历时短,强度大等特征,又受独 特地理环境的影响,东北暴雨的突发性和局地性更为 显著[11]。对此,国内已经进行了不少的研究[12-18],公 颖等[18]在对辽宁地区近十年的区域性暴雨特征进行 总结中表示,辽宁地区的夏季暴雨主要影响系统以中 层(以500 hPa 为代表)受高空槽影响,低层(以850 hPa 为代表)受气旋(或倒槽)顶部(或东部)切变线影 响。 本 文利用常规资料、NCEP 再分析资料、沈阳、营口两 部多普勒雷达以及 TBB云图对这次降水过程的天气 形势、物理量动力热力特征、风场和 TBB的演变等 方面进行了简单的探讨,以此加深对这类暴雨的认 识。 2. 暴雨过程概述 29 日20 时到31 日02 时受东北冷涡底部高空槽 及渤海气旋的共同影响,辽宁省爆发了一次区域性大 暴雨过程,降水落区由西南向东北移动(图1),降 水从 29 日20 时开始,到 30日20 时盘锦地区多站的 6小 时降水量已经超过 100 mm,21 时辽中北部满都户单 站小时雨量 86.7 mm,新民南部金五谷单站 1小时降 水量达到72.9 mm,降水一直到31 日02 时基本结束。 此次降水有以下三大特点:一是降水强度大;二是范 围广;三是持续时间长。 3. 天气形势分析 30 日08 时500 hPa高度上,随着乌拉尔山高压 脊前不断有冷空气南下,经贝湖东移到蒙古东部形成 冷涡,并在 20时到达东北北部,同时副热带高压西 段明显西伸北抬,并与大陆高压打通合并,随着低涡 横槽下摆,副热带高压东段南退,高空西风带锋区明 显南压到东北中东部地区,与副热带暖湿气流交汇, 我省大部分地区受冷涡底部高空槽和副高外围切变 线影响产生强降水天气。850 hPa高度上随着、低涡 底部横槽下摆,西风带锋区南压,29 日位于华北南部 的暖切变随着500 hPa槽前引导气流向东北移动并加 强,30 日20 时在辽宁南部形成闭合低涡系统,在低 涡暖切变上有多个中小尺度对流云团生成并沿切变 线东北上,850 hPa切变与急流轴之间影响的位置正 好对大洼–辽中–新民–法库–康平 一线有利,如图2 所示。在 08~20 时的高低空形势场配置中可以明显的 看出,500 hPa 高空槽和 850 hPa切变线前大尺度动力 抬升条件有利于暴雨出现,另外在内蒙东部有切变线 与500 hPa 高空槽形成前倾形势,有利于暴雨强度增加。 对应地面气压场上,30日08 时~20 时内蒙东部 的气旋冷锋缓慢的东南下摆,同时华北气旋自西南向 东北方向移动,与强降水的落区和时段有很好的对应 (图略)。在地面气压发生极速下降之后,地面的等压 线迅速密集,使得地面产生了 7级以上的大风。18 时 在盘锦地区出现了比较强的风场辐合,大洼县的地面 (a) (b) (c) Figure 1. Precipitation process by six hours cumulative rainfall from July 30 to 31 in 2011 (Unit: mm) ((a) 14:00 on 30th; (b) 20:00 on 30th; (c) 02:00 on 31th) 图1. 2011 年7月30~31 日降水过程逐 6小时累积降水量(单位:mm) ((a) 30 日14 时;(b) 30 日20 时;(c) 31 日02 时) Copyright © 2013 Hanspub 140  一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 最大风速已经达到 8 m/s,到 20 时,华北气旋已经东 北上至渤海湾东部的营口地区,此时辽中县、台安等 地接连出现强烈的地面大风,辽中县最大风速达14 m/s ,并且在整个辽宁中部形成了气旋性的闭合环流 形势,到 22 时华北气旋继续东北上到达沈阳北部影 响辽宁北部地区,到02 时逐渐移出我省。图3给出 大洼县、满都户和康平县三站小时降水量和地面气压 Figure 2. The high and low situation field of rainstorm (red solid line is the upper trough, the red wire is the shear line, the red arrow is the low-level jet, the green dotted line is rainstorm field) and surface low pressure moving path (D represents low pressure cen- ter) 图2. 暴雨过程的高低空形势场(红色实线为高空槽、红色双线为切 变线、红色箭头为低空急流、绿色虚线为暴雨落区)及地面低压移 动路径(D 代表低压中心) 随时间的演变图,可以看出,三个站在 30 日17 时后 小时降水量在逐渐增加,三站的最大降水量分别出现 在19 时、21时和 31 日00 时,表明此次降水过程强 降水带由南向北移动。从地面气压的变化可以看出(图 3b),大洼 县14~16 时2小时内气压下降 10 hPa,满 都 户3小时内下降近 30 hPa,并且均为连续性的降压过 程,康平县从 14 时至 20 时气压持续缓慢下降,23 时 迅速下降20 hPa。强烈、连续的地面气压下降过程表 明有非常强烈的地面气压低值系统自西南向东北扫 过各测站。 4. 物理量场的诊断分析 4.1. 水汽条件 强对流天气的发展要求低层有足够的水汽供应, 因此常形成于低层有湿舌或者强烈的水汽辐合地区。 从图 4可以看到,30 日14时河套以东地区低压东北 上,经渤海到达辽宁,西南急流建立,水汽沿偏南气 流从渤海输送到辽宁,辽宁南部位于水汽通量大值 (a) (b) Figure 3. The graph of hour precipitation (a) and surface pressure (b) changing with the time at Dawa, Manduhu and Kangping 图3. 大洼、满都户和康平三站小时降水量(a)和地面气压(b)随时间变化图 Figure 4. The changing map of 850 hPa vapor flux (shaded area, unit: 10−2 g·cm−1·s−1·hPa−1) and vapor flux divergence (10−7 g·cm−2·s−1·hPa−1) and wind field 图4. 850 hPa 水汽通量(阴影区,单位:10−2 g·cm−1·s−1·hPa−1)、水汽通量散度(10 −7g·cm−2·s−1·hPa−1)与风场变化图 Copyright © 2013 Hanspub 141  一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 区,并且处于强烈的水汽辐合中。到 30日20 时,辽 宁地区已经很明显的有大量水汽汇入,在东部形成了 水汽输送带,伴随着强劲的偏南急流迅速的向东北扩 张,并且从低空风场来看,辽宁中部强烈的风切变也 使偏南急流输送的水汽随着风向切变自北向南传递 到了强降水区域,此时大洼、辽中的水汽通量散度已 经达到近−20 × 10−7 g·cm−2·s−1·hPa−1,到 31 日02 时水 汽输送大值轴东北上,辽宁降水陆续基本结束。可见, 从30 日14 时到31 日02 时的 12小时内,源源不断 的水汽输送和强烈的水汽辐合为强降水提供非常好 的水汽条件。 4.2. 动力条件 分析 30 日20 时辽宁地区高低空风场及散度场(图 5),200 hPa流场(图5(a))分布呈分散形状,高层强辐散 区位于锦州、盘锦、营口一带,高层强烈的辐散有利 于动力抽吸作用增强,使得次级环流加强,有利于低 层上升运动的增强和维持。低层850 hPa (图5(b))切变 线从江淮向北延伸到渤海湾,切变线右侧与偏南急流 轴之间是低层的强辐合区。高空西南急流右后方强辐 散区与低空急流左前方强辐合区叠置,这种高低空的 耦合机制形成强烈垂直上升运动区,为辽宁中部地区 特强暴雨提供了动力条件。 垂直速度可以很好的表征空气上升运动的强弱。 做14时和 20时沿最大降水中心满都户站 122.5˚E的 垂直速度和散度场剖面图(图6),14 时(图6(a))的垂直 速度场中,强降水中心附近的中高层已经出现了几个 较分散且较弱的上升运动区,北纬 40 度为上升运动, 41 度为下沉运动,即在低层降水中心(图中黑色三角) 南部形成了一个较弱的垂直环流,散度场中也能看到 此时中高层已经开始有上升运动的趋势,到 20 时(图 6(b)) 500 hPa 到300 hPa 之间出现了很强的上升运动, 通过散度场可以明显的看出降水中心位置从低层到 高层的散度值均为负值,这种强烈的抽吸作用使得低 层的上升运动也逐渐加强,14 时较弱的次级垂直环流 在此时加强并且北上,辽中此时位于次级垂直环流之 中,次级环流的叠加作用会加强降水,这可能会是辽 中地区产生大暴雨的一个重要原因。 (a) (b) Figure 5. The high and low level wind and divergence field in Liaoning at 20:00 on 30th (Unit: 10−5 s−1) ((a) 200 hPa; (b) 850 hPa) 图5. 30 日20 时辽宁地区高低空风场及散度场(单位:10−5 s−1) ((a) 200 hPa;(b) 850 hPa) (a) (b) Figure.6. The sectional drawing of vertical speed (Unit: hPa/s) and divergence (Unit: 10−5 s−1) along the maximum precipitation center 122.5˚E ((a) 14:00; (b) 20:00) 图6. 沿最大降水中心 122.5˚E的垂直速度(单位:hPa/s)和散度场(单位:10−5 s−1)剖面图((a) 14 时;(b) 20时) Copyright © 2013 Hanspub 142  一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 4.3. 热力条件 图7是沿最大降水中心 122.5˚E做的温度平流和 流场的剖面图。在 14 时(图7(a)),整层都是受偏南气 流的控制,并且降水中心南部从低层一直到 500 hPa 都是暖湿气流,高空为冷平流,可见暴雨发生前已经 形成上冷下暖的不稳定结构。到 20 时(图7(b))则表现 的更加明显,降水中心南部及其附近地区上空被强大 的暖平流占据,整层的偏南暖湿气流的强度非常大, 阻碍了冷空气进一步南下,此时正是降水量达到极值 的前一时刻。可见,整层的暖湿空气与强劲的暖平流 是产生暴雨关键的热力条件。 4.4. 不稳定结构与能量场分析 沿最大降水中心 122.5˚E做假相当位温和流场的 剖面图,从图 8上分析 14 时(图8(a))暴雨发生前,暴 雨中心满都户南部 θse850~θse500 的量值达 20 k左右 , 表明在辽宁南部地区已经具备较强的潜在不稳定条 件,这与 14 时的水汽条件分析有较好的对应。到 20 时(图8(b)),在降水中心(黑色三角处)上空 850 hPa附 近产生了能量锋区,并且伴随一定的上升运动,且 θse850 的值在345 k左右,满足辽宁夏季暴雨对流不 稳定 850 hPa θse ≥ 340 k的指标。降水中心此刻处于 对流不稳定层结且有上升运动,并且处于低层高能区 附近,这种条件会产生强不稳定的对流性降水。 5. 雷达风场反演及 TBB 云图分析 为了更细致的分析此次降水过程中风场的分布 情况,利用两步变分风场反演方法对30 日17 时到 22 时的风场进行了反演。 图9给出了这个时段反演得到的 1.5 km高度上回 波强度和风场。可以看出,17时到 22 时整个反演区 域中西部均受西南气流控制,而到了 18 时(图9(b)),伴 随冷涡后部的冷空气南下,与西南暖湿气流在大洼、 台安、辽中一带交汇,雷达回波强度加强到30 dbz 以 上,大洼县和台安县附近的强回波区域正处于强风速 带上,此时大洼已经产生强降水,台安南部 1小时单 (a) (b) Figure 7. The sectional drawing of temperature advection (Unit: hPa/s) and wind field along the maximum precipitation center 122.5˚E ((a) 14:00; (b) 20:00) 图7. 沿最大降水中心 122.5˚E的温度平流(单位:hPa/s)和风场剖面图((a) 14 时;(b) 20 时) (a) (b) Figure 8. The sectional drawing of pseudo equivalent potential temperature (Unit: ℃) and flow field along the maximum precipitation center 122.5˚E ((a) 14:00; (b) 20:00) 图8. 沿最大降水中心 122.5˚E的假相当位温(单位:℃)和流场剖面图((a) 14 时;(b) 20 时) Copyright © 2013 Hanspub 143  一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 (a) (b) (c) (d) (e) (f) Figure 9. The horizontal wind and radar echo intensity reflexed by dual radar at 1.5 km from 17:00 to 22:00 on 30th (Uint: dbz) 图9. 30 日17 时到 22时((a)~(f))两部雷达反演出 1.5 km高度上水平风场和雷达回波强度(单位:dbz) 站最大降水量达到 57.6 mm。随后,西南气流加强并 缓慢北上,与南下的冷空气对峙,降水大值区也随之 北上,在 20 时(图9(d))左右辽中县附近雷达回波强度 达到了 35 dbz 以上,此时该地区位于风场辐合区,多 个站点在这期间降水量普遍达到了 100 mm以上,均 达到了大暴雨的量级。21时后(图9(e)、(f)),沈阳西 南部风场出现辐散,降水带进一步北上影响康法地 区,而在南部地区的台安、辽中等地降水基本结束。 TBB 的分布图(图10)显示,16时TBB 低值区位 于辽宁省西部,呈西南–东北带状分布,边缘较松散, 18 时(图10(b)),对流云团在大洼–台安–辽中一线加 强,可以很清楚的看到两个TBB 低值中心分别在盘 锦地区和沈阳西部地区,最低值达到−40℃以上,且 缘密集,云体边缘陡直,对流旺盛,且此时的低值 边 Copyright © 2013 Hanspub 144  一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 (a) (b) (c) (d) Figure 10. The TBB distribution map at 16:00, 18:00, 20:00 and 22:00 on 30th (Unit: ℃) ((a) 16:00; (b) 18:00; (c) 20:00; (d) 22:00) 图10. 30 日16 时、18时、20时、22时TBB 分布(单位:℃) ((a) 16 时;(b) 18 时;(c) 20时;(d) 22 时) 区与同时刻反演的强回波区和风速核区有很好的对 应,造成了这段时间辽宁中部较集中的强降水。20 时 (图10(d))云团逐渐东北上,在沈阳西南部地区维持强 度,与同时刻反演风场的强回波区和风场辐合区也有 很好的对应,此时辽中地区开始产生强降水。到22 时低值区移动到我省北部,云区减弱消散,逐渐移出 辽宁地区。综上,双雷达反演得到的1.5 km 高度上的 水平风场的辐合区,雷达强回波区域以及 TBB 低值 区在暴雨的发生过程中与降水大值区及降水落区的 移动方向有很好的对应关系。 6. 小结 1) 本次降水过程的大尺度系统主要是东北冷涡 底部高空槽、副高外围切变线及华北气旋北上共同影 响。高空槽的前倾形势有利于加强暴雨,强降水落区 位于低空急流左前方、850 hPa 切变线附近。 2) 偏南低空急流源源不断的向北提供暖湿气流 并在辽宁省堆积,同时在低层风场的配合下不断有水 汽向暴雨落区补充,这为辽宁地区降水提供了很好的 水汽条件。 3) 高空西南急流强辐散区与低空急流强辐合区 叠置,形成强烈垂直上升运动区,为辽宁中部地区特 强暴雨提供了动力条件。高层较强的上升运动引发强 烈的抽吸作用使得低层的上升运动也逐渐加强,次级 环流的叠加作用可能是辽中地区产生大暴雨的一个 重要原因。 4) 在强降水时段强劲的暖湿气流阻碍冷空气南 下,西南气流不断东北上。可见,整层的暖湿空气与 暖平流的作用是产生暴雨极值和确定暴雨落区非常 关键的热力条件。 5) 暴雨发生前辽宁南部地区已经具备较强的潜 在不稳定条件,强降水时段降水中心上空850 hPa附 近产生了能量锋区,并且伴随一定的上升运动。 6) 从两部雷达反演得到的 1.5 km高度上的水平 风场和 TBB 云图的分布来看,双雷达反演的 1.5 k 高 度上水平风场的辐合、强回波区和TBB 低值区分布 Copyright © 2013 Hanspub 145  一次辽宁暴雨过程的诊断及风场反演分析 图显示的云体的发展、消散以及移向与降水大值区及 降水落区的移动方向有很好的对应关系。 参考文献 (References) [1] 夏丽花, 冯晋勤, 黄美金等. 一次强对流天气过程的成因分 析[J]. 气象, 2006, 32(7): 110-114. [2] 田军, 张楠, 栗敬仁等. 2008年6月3日一次中尺度强对流天 气过程分析[J]. 气象与环境科学, 2009, 32: 5-8. [3] 吴蓁, 赵培娟, 席世平等. 郑州局地强对流天气的形成机制 与预报方法[J]. 气象科技, 2008, 36(5): 515-519. [4] 谢义明, 解令运, 沙维茹等. 江苏中部一次强对流天气的物 理机制分析[J]. 气象科学, 2008, 28(2): 212-216. [5] 潘娅英, 王亚云, 钱吴刚等. 一次全省性强雷暴天气的地闪 特征[J]. 气象科技, 2010, 38(4): 432-436. [6] 寿绍文, 励申申, 王善华等. 天气学分析[M]. 北京: 气象出 版社, 2002: 148-174. [7] 廖玉芳, 俞小鼎, 郭庆. 一次强对流系列风暴个例的多普勒 天气雷达资料分析[J]. 应用气象学报, 2003, 14(6): 656-662. [8] 伍志方, 张春良, 张沛源. 一次强对流天气的多普勒特征分 析[J]. 高原气象, 2001, 20(2): 202-207. [9] 郑祚芳, 张秀丽. 北京地区一次局地强降水过程的数值分析 [J]. 热带气象学报, 2009, 25(4): 442-448. [10] 李靖, 于波, 王华等. 北京地区一次局地暴雨过程的诊断和 中尺度分析[J]. 气象, 2008, 34: 74-79. [11] 郑秀雅, 张廷治, 白人海.东北暴雨[M]. 北京: 气象出版社, 1992: 1-6. [12] 邹立尧, 丁一汇. 1961~2005年东北暴雨气候特征分析[J]. 高 原气象, 2010, 29(5): 314-1321. [13] 孙军, 代刊, 樊利强. 2010年7~8 月东北地区强降雨过程分析 和预报技术探讨[J]. 气象, 2011, 37(7): 785-794. [14] 王宪彬, 张旭, 辛艳辉. 东北地区一次暴雨过程落区研究[J]. 气象与环境学报, 2010, 26(5): 36-40. [15] 吴迪, 寿绍文, 姚秀萍. 东北冷涡暴雨过程中干侵入特征及 其与降水落区的关系[J]. 暴雨灾害, 2010, 29(2): 111-116. [16] 王宪彬, 张建国, 辛艳辉. 2010年8月19 日阜新暴雨过程的 多普勒雷达回波特征[J]. 气象与环境学报, 2012, 5: 112-121. [17] 黄振, 宋煜, 何玉科. 2004年8月3日大连大暴雨天气过程分 析[J]. 气象与环境学报, 2006, 2: 42-48. [18] 公颖, 陈力强, 隋明. 2001~2010年辽宁区域性暴雨阶段性特 征[J]. 气象与环境学报, 2011, 6: 50-59. Copyright © 2013 Hanspub 146 |