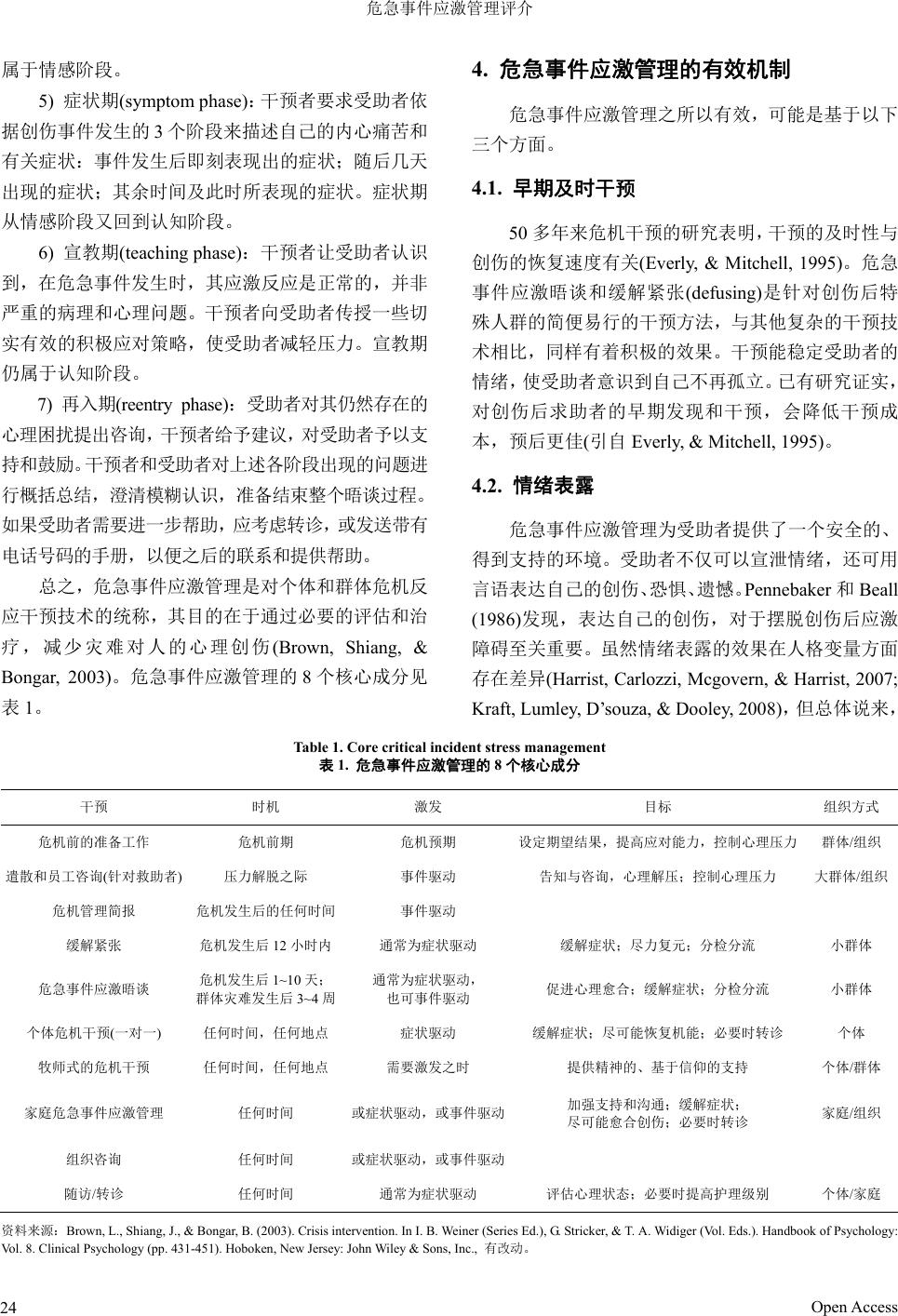

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 21-26 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.36A004 Published Online November 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) An Introduction to Critical Incident Stress Management Jianzheng Du Department of Psychology, Guangzhou University, Guangzhou Email: dujzh@126.com Received: Sep. 25th, 2013; re v ised: Oct . 8th, 2013; accepted: Oct. 14th, 2013 Copyright © 2013 Jianzheng Du. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which per- mits unrestricted use, distribution , and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Critical incident stress management (CISM) is introduced by Everly and Mitchell in the 1990s. It usually includes defusing, critical incidents stress debriefing (CISD), family support, and intervention tech- niques of other critical incidents, with the goal of reducing the incidence, duration, the extent of damage from the traumatic incidents. This article describes the techniques of critical incident stress management, especially the critical incidents stress debriefing in detail. The author also presents some empirical researches in this area in recent years and depicts the possible future of critical incident stress management. Keywords: Critical Incident Stress; Critical Incidents Stress Debriefing; Critical Incidents Stress Management 危急事件应激管理评介 杜建政 广州大学心理学系,广州 Email: dujzh@126.com 收稿日期:2013 年9月25 日;修回日期:2013 年10 月8日;录用日期:2013 年10 月14 日 摘 要:危急事件应激管理是一种综合的危机干预模式,由Everly 和Mitchell 在20 世纪 90 年代提出, 包括缓解紧张、危急事件应激晤谈、家庭支持等一系列危急事件干预技术,用以降低创伤事件导致的 心理障碍的发生率、持久性和损害程度。本文简要介绍了危急事件应激管理的各项技术,对其中的危 急事件应激晤谈进行了分析,并介绍了近几年来与之有关的实证研究及其可能的发展前景。 关键词:危急事件应激;危急事件应激晤谈;危急事件应激管理 1. 引言 生活中的每个人,都难免经历各种各样的灾难和 不幸。那些从事高危职业的工作人员,如消防队员、 紧急医疗救护人员、警察、军人等,不仅更经常地面 临人身危险,而且更有可能遭受心理创伤。创伤事件 发生后,人们在心理上承受着极大的痛苦和压力,这 样极易出现与创伤有关的心理障碍,诸如急性应激障 碍(acute stress disorder)、创伤后应激障碍(posttraumatic stress disorder)、以及难于言表的悲痛和躯体症状等。 危急事件应激(critical incidents stress)就是指创伤事件 突然发生,对个体造成重大伤害或威胁,它超出了个 体的应付能力,但个体又无法回避,因而使个体产生 强烈的情绪、认知和行为反应(Hans, 2002; McNally, Bryant, & Ehlers, 2003)。 针对危急事件应激,心理干预应运而生。心理干 预技术的发展,大体说来,可以分为心理晤谈 (psychology debriefing)、危急事件应激晤谈(critical incidents stress debriefing,简 称CISD)、和危急事件应 Open Access 21  危急事件应激管理评介 激管理(critical incidents stress management,简称 CISM ) 三个阶段。 心理晤谈是危急事件发生后即时干预的统称。心 理晤谈用以减轻求助者紧张和压力,帮助求助者疏导 情绪,使求助者从痛苦中摆脱出来,避免出现慢性的 病理症状。心理晤谈首次出现在第一次世界大战中, 指挥官藉此鼓舞士气。后来心理晤谈多次在战争环境 中使用(Grant, Richard, & Peter, 2006; McNally, et al., 2003)。 危急事件应激晤谈在一定程度上可以视为心理 晤谈的别称,由Mitchell 在上世纪 80 年代最先提出。 危急事件应激晤谈不仅使用于战争环境中的士兵,也 使用于消防人员、警察、紧急医疗救护人员、法警等 高危职业的工作人员,以及经历创伤事件的各类人群 中。危急事件应激晤谈通常在创伤事件发生后 2至10 天内进行,主要形式为团体干预(Adler, et al., 2008; Leonard, & Alison, 19 9 9) 。 危急事件应激管理由 Everly 和Mitchell上世纪 90 年代提出,它是在危急事件应激晤谈的基础上发展而 来。危急事件应激管理是更为综合的干预模式,它包 含多种危机干预技术,这些干预技术通常包括缓解紧 张、危急事件应激晤谈、一对一服务、家庭支持、管 理者支持和转诊等。危急事件应激管理适用于个人、 家庭、以及各种规模的团队和组织(Bhrett, & Edwin, 2000; Edwin, & Bhrett, 2000; McNally, et al., 2003)。 2. 危急事件应激管理的人员构成 成员选择是危急事件应激管理中非常重要的一 个方面。成员选择依据自愿的原则,成员要具有奉献 精神,真心实意为所服务人员付出。John(1995)、Bh rett 和Edwin(2000)都指出,危急事件应激管理由心理健 康专业人员(mental health professionals)和紧急救助工 作人员(emergency service workers)构成,两类成员都 必须接受危急事件应激管理的专业培训,以便对各成 员的工作都有所了解,在事件发生时可以更好地合 作。在国外,国际危急事件应激基金会(The Interna- tional Critical Incident Stress Foundation)和美国红十字 会等一些组织都提供这种培训。地方的危急事件应激 管理结构也会根据具体情况提供适当的培训。心理健 康专业人员通常由心理医生、精神科医生、社会工作 者等组成。在危机事件发生时,他们能从专业角度理 解求助者的情绪和行为反应。所有人员必须有本行业 执照,有危机干预和团体工作的经验,经过在职培训 和训练,了解和掌握所服务人员的特殊需求。紧急救 助工作人员来自不同的紧急救助职业,主要是护士、 医生、消防人员。他们至少有 3年此领域的工作经验, 在同事中深受好评,善于处理工作中服务对象出现的 情绪情感问题,对求助者恪守秘密。 3. 危急事件应激管理的干预技术 危急事件应激管理的干预技术有缓解紧张、一对 一服务、家庭支持等(Edwin, & Bhrett, 2000; McNally, et al., 2003; McNally, & Solomon, 1999)。在本文中, 我们把危急事件应激晤谈也视为危急事件应激管理 的干预技术之一。 3.1. 缓解紧张 此干预要求在创伤事件发生后 8至12 小时内, 对求助者进行初步干预。缓解紧张的方法通常是使求 助者远离创伤情境,以免求助者受到正在进行的有关 活动的干扰,使求助者的注意力集中于心理晤谈,疏 泄情绪。这种技术适用于 3至8人的小团体,持续时 间一般为20 分钟到 1个小时(Edwin, & Bhrett, 2000)。 3.2. 一对一支持 此干预由能力较强的心理健康专业人员执行。在 只有为数很少的个体受创伤事件影响时,更适合采用 一对一支持的干预方式。干预者通常让受助者通过行 走、饮用咖啡等方式减轻受助者的应激反应,使之从 创伤情境中摆脱出来。Everly 和Mitchell(1999)认为, 绝大部分的危机干预都应单独进行,即采用一对一的 方式,而不应采用团体干预。 3.3. 家庭支持 家庭支持是指创伤事件发生后,通过正式的家庭 聚会的方式来进行干预,比如,参与紧急救护的专业 人员在执行任务时受伤或经历死亡威胁,应允许其家 属悉知所发生的事情,表达他们的关切,使受助者接 受来自其家属的支持帮助。这种帮助也可以其他方式 的聚会、颁奖仪式来进行。 Open Access 22  危急事件应激管理评介 3.4. 休整 通常在灾难涉及大量人员时采用此技术。在受助 者未恢复正常状态时,对其进行指导,告诉他们关于 应激反应的知识,使他们能够了解和处理自己的应激 反应;鼓舞受助者的精神,使之正视创伤事件所导致 的应激障碍和痛苦压抑;向提供饮食和休息的场所, 促进其适应功能。如果人员中有强烈应激反应者,则 应提供一对一的支持。 3.5. 管理者支持 Vincent 和Roger(1999)论及 FBI 危急事件应激管 理机制时指出,在危急事件发生后,危急事件应激管 理小组应与创伤事件所涉及的管理者磋商,使管理者 充分了解他们的角色在危机处理中的积极作用。在危 机干预时,管理者必须协调沟通,合理安排时间,恰 当地实施干预。FBI 危急事件应激管理小组的经验证 实,创伤事件后,管理者主动关心支持,求助者可从 创伤障碍中较快恢复;相反,当求助者认为管理者对 他们疏远、漠不关心时,就会额外增加创伤压力。 3.6. 转诊 大多数受助者经过心理晤谈、一对一支持、家庭 帮助等干预,创伤后的心理问题会得到解决,情绪得 到疏导宣泄,消极思维大体消退。然而,对于少数受 助者,上述干预仅代表开始。危急事件唤起他们躯体 和心理的紧张,损害信息加工机制,创伤发生时的场 景在脑海中“冻结”,难以消退和解决,从而导致对 创伤情景的闪回、噩梦、高度警觉等一系列创伤后症 状,不合理的自我信念,如“我现在仍不安全”、“我 真没有用”等,支配着受助者的思维。此时很有必要 将受助者转给专业的心理医生,进行系统的治疗。 3.7. 眼动脱敏再加工 眼动脱敏再加工(Eye Movement Desensitization and Reprocessing,简称 EMDR,又译快速眼动疗法) 必须由经过特殊训练的心理健康专业人员来实施。眼 动脱敏再加工属于认知范畴的调整,是一种规范的心 理干预方式。眼动脱敏再加工常能加速创伤治疗的进 程,激活大脑信息加工机制,将固结在脑中的创伤信 息、不合理的信念驱除,替代以正确的、适应的思维 内容,如“我已经尽力了”、“我现在很安全”,从而 改变受助者的认知方式。已有研究表明,经过3次(每 次90 分钟)的眼动脱敏再加工治疗,84%到100%的个 体能从创伤后应激障碍中减轻或恢复(McNally, & Solomon, 1999)。 3.8. 危急事件应激晤谈 危急事件应激晤谈是最普遍采用的结构化的心 理晤谈技术,也是现今所使用的各种心理干预技术的 基础。危急事件应激晤谈分 7个阶段,每次晤谈一般 持续 3至4小时。危急事件应激晤谈通常在危机发生 后1到10 天内进行,但对于重大灾难,则多在危急 事件发生后 3到4周内实施。危急事件应激晤谈的实 施步骤如下(Everly, & Mitchell, 1995; McNally, et al., 2003): 1) 介入期(intr od uct i o n phase):由经过专业训练的 干预者介绍干预小组的成员、晤谈的基本规则、实施 的过程和目标,明确指出心理晤谈(debriefing)并非心 理治疗,而是减轻由创伤事件所引起的应激反应的一 种干预方法。干预者大体上介绍一下晤谈的有效机 制,强调受助者参与的重要性。介入期属于认知阶段, 目的是使受助者对危急事件应激晤谈有所了解和认 识。 2) 求实期(facts phase):干预者要求受助者回顾危 急事件发生时自己的所见,所闻,所感等。干预者通 常会以“介绍一下你自己”、“在危急事件发生时你正 在做什么工作”、“当时发生了什么事情”等问题开始。 如果受助者小组不足 20 人,则对同一个问题,每个 受助者都要予以回答;如果受助者小组多于 20 人, 干预者会问“谁先到达,当时发生了什么”、“下一个 是谁到达,出现了什么事情”,直到求助者所述能够 重现一个完整的危急事件。求实期仍属认知阶段。 3) 思考期(thought phase):干预者要求受助者讲 述自己对创伤事件的最初想法,暴露自己的内心痛 苦。思考期是由认知阶段向情绪阶段转化。 4) 反应期(reaction phase):干预者要求受助者回 答问题,使受助者体验情绪反应中最强烈的部分。干 预者通常会问:“对你个人来说,这个事件中最惨烈、 最糟糕的事情是那些?”因创伤事件的强度而异,这 个过程会持续30 至45 分钟。在此过程中,干预者要 对受助者的情绪表现予以关心、理解和接受。反应期 Open Access 23  危急事件应激管理评介 Open Access 24 属于情感阶段。 5) 症状期(symptom phase):干预者要求受助者依 据创伤事件发生的 3个阶段来描述自己的内心痛苦和 有关症状:事件发生后即刻表现出的症状;随后几天 出现的症状;其余时间及此时所表现的症状。症状期 从情感阶段又回到认知阶段。 6) 宣教期(teaching phase):干预者让受助者认识 到,在危急事件发生时,其应激反应是正常的,并非 严重的病理和心理问题。干预者向受助者传授一些切 实有效的积极应对策略,使受助者减轻压力。宣教期 仍属于认知阶段。 7) 再入期(reentry phase):受助者对其仍 然存在的 心理困扰提出咨询,干预者给予建议,对受助者予以支 持和鼓励。干预者和受助者对上述各阶段出现的问题进 行概括总结,澄清模糊认识,准备结束整个晤谈过程。 如果受助者需要进一步帮助,应考虑转诊,或发送带有 电话号码的手册,以便之后的联系和提供帮助。 总之,危急事件应激管理是对个体和群体危机反 应干预技术的统称,其目的在于通过必要的评估和治 疗,减少灾难对人的心理创伤(Brown, Shiang, & Bongar, 2003)。危急事件应激管理的 8个核心成分见 表1。 4. 危急事件应激管理的有效机制 危急事件应激管理之所以有效,可能是基于以下 三个方面。 4.1. 早期及时干预 50 多年来危机干预的研究表明,干预的及时性与 创伤的恢复速度有关(Everly, & Mitchell, 1995)。危急 事件应激晤谈和缓解紧张(defusing)是针对创伤后特 殊人群的简便易行的干预方法,与其他复杂的干预技 术相比,同样有着积极的效果。干预能稳定受助者的 情绪,使受助者意识到自己不再孤立。已有研究证实, 对创伤后求助者的早期发现和干预,会降低干预成 本,预后更佳(引自 Everly, & Mitchell, 1995)。 4.2. 情绪表露 危急事件应激管理为受助者提供了一个安全的、 得到支持的环境。受助者不仅可以宣泄情绪,还可用 言语表达自己的创伤、恐惧、遗憾。Pennebaker 和Beall (1986)发现,表达自己的创伤,对于摆脱创伤后应激 障碍至关重要。虽然情绪表露的效果在人格变量方面 存在差异(Harrist, Carlozzi, Mcg overn, & Harrist, 2 007; Kraft, Lumley, D’souza, & Dooley, 2008),但总体说来, Table 1. Core critical incident stress management 表1. 危急事件应激管理的 8个核心成分 干预 时机 激发 目标 组织方式 危机前的准备工作 危机前期 危机预期 设定期望结果,提高应对能力,控制心理压力 群体/组织 遣散和员工咨询(针对救助者) 压力解脱之际 事件驱动 告知与咨询,心理解压;控制心理压力 大群体/组织 危机管理简报 危机发生后的任何时间 事件驱动 缓解紧张 危机发生后 12 小时内 通常为症状驱动 缓解症状;尽力复元;分检分流 小群体 危急事件应激晤谈 危机发生后 1~10 天; 群体灾难发生后 3~4 周 通常为症状驱动, 也可事件驱动 促进心理愈合;缓解症状;分检分流 小群体 个体危机干预(一对一) 任何时间,任何地点 症状驱动 缓解症状;尽可能恢复机能;必要时转诊 个体 牧师式的危机干预 任何时间,任何地点 需要激发之时 提供精神的、基于信仰的支持 个体/群体 家庭危急事件应激管理 任何时间 或症状驱动,或事件驱动 加强支持和沟通;缓解症状; 尽可能愈合创伤;必要时转诊 家庭/组织 组织咨询 任何时间 或症状驱动,或事件驱动 随访/转诊 任何时间 通常为症状驱动 评估心理状态;必要时提高护理级别 个体/家庭 资料来源:Brown, L., Shiang, J., & Bongar, B. (2003). Crisis intervention. In I. B. Weiner (Series Ed.), G. Stricker, & T. A. Widiger (Vol. Eds.). Handbook of Psychology: ol. 8. Clinical Psychology (pp. 431-451). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 有改动。 V  危急事件应激管理评介 情绪表露对人们的心理健康水平有促进作用(Sloan, Marx, & Epstein, 2005; Fattaroli, 2006)。Everly 和 Mitchell (1995)认为,言语建构的过程,使求助者先前 模糊的痛苦意识更加清晰,这可以增加求助者正确、 合理看待创伤事件的可能性,有利于问题解决,从而 减轻压力,使受助者摆脱对创伤事件的沉湎和情绪困 扰。 4.3. 团体支持 通常危急事件应激晤谈采用团体教育模式。团体 模式本身就可提供大量的治疗因素。人们在一起交流 切实有效的具有建设性的信息、宣泄情绪、消除自身 的盲点和误区、养成有建设性的应对行为方式、感受 团体成员的关爱和支持、助人助己。最重要的是,团 体模式使人们产生新的希望。 Jones 认为, 团体讨 论 对于经历创伤事件的人们具有切实的价值,尤其对年 轻人,它使人们认识到在那样的灾难情境下,别人同 样会震惊、悲伤、愤怒。换言之,躯体、心理、行为 的强烈反应在灾难情境和重大压力下是常见的,是人 们所共有的,自己无须自悲自怜、自怨自艾(引自 Everly, & Mitchell, 1995)。 5. 危急事件应激管理的一些实证研究 近些年,一些研究者采用实证方法探讨危急事件 应激管理(CISM)及危急事件应激晤谈(CISD)的效果。 Leonard 和Alision(1999)在对澳大利亚枪击案件 的研究中,探讨了危急事件应激晤谈(CISD)怎样影响 人们处理愤怒和对付灾难与不幸。他们的研究结果显 示:接受团体危急事件应激晤谈的警察,其愤怒程度 显著下降,而且能够更好地采用适应性处理策略。这 一研究证实了危急事件应激晤谈的有效性。 Campfield 和Hills 以抢劫受害者为研究对象,他 们将被试随机分为两组:36 人即时(10 小时内)接受心 理晤谈,41 人延迟(48 小时后)接受心理晤谈。按照 Mitchell 的实施规范,受害者单独或以 2~4 人的小组 接受干预。在随后 2天、4天、2周的事后干预中, 即时接受心理晤谈组的被试,创伤后应激障碍症状显 著减少,而延迟组被试的症状在这段时间内没有显著 减少。研究者和Mitchell(2002)把这一结果视为即时晤 谈有效性的证据。但本研究也存在不足之处:追踪研 究阶段的时间有些短暂,而且在研究中没有设立不接 受处理的对照组(引自 McNally, et al., 2003)。 Adler 等(2008)以美国维和人员为被试,随机把被 试分为三组:危急事件应激晤谈组、紧急管理组和控 制组(仅作状况调查)。研究结果发现,危急事件应激 晤谈组在创伤后恢复方面与其它2组相比没有区别, 报告创伤后应激和敌对情绪并不比紧急管理小组低。 但士兵报告他们更喜欢危急事件应激晤谈,认为这样 不会造成过度悲伤。 Conlon,Fahy 和Conroy (1999)将交通事故幸存者 随机分为心理晤谈组(18人)和对照组(22 人),3个月 后进行创伤后应激障碍方面的评估,两组被试没有表 现出显著差异。Rose,Brewin,Andrews 和Kirk (1999) 将157 名暴力犯罪受害者随机分为心理晤谈组、教育 干预组(educational intervention)和对照组,在第 6个月 进行评估时,发现 3组被试的创伤后应激障碍发生率 分别为 23%(心理晤谈组)、11 %(教育干预组)和26%(对 照组)。虽然这些数值相差达 2倍以上,但在统计上并 未达到显著水平。 Bission 的文献综述表明,在 12项采用随机化设 计、设立控制组的有关早期干预的实验中,有3项研 究结果支持早期干预;6项研究发现干预组和无干预 组之间不存在显著差异;2项研究表明,个体得到干 预,结果反而更糟;另有1项研究只是考察即时干预 与延迟干预的效果差异。Bission 认为,从这些随机分 配被试、设立控制组的实验结果看,尚没有足够的证 据支持早期干预能阻止创伤后的心理偏常和障碍。但 总体上看,求助者大都乐于接受危急事件应激晤谈(引 自Morrison, 2007)。 虽然一些研究者对危急事件应激管理和危急事 件应激晤谈提出了批评和怀疑,但几乎所有的研究都 表明,求助者的确青睐这些技术,它们能使求助者宣 泄情绪、获得支持、改变自己认知中的不合理成分。 6. 展望 在社会压力日渐增大,各种自然灾害、人为灾难 频繁出现的今天,危急事件应激管理日益受到人们的 关注。但这一技术的使用,仍存在着这样一些问题: 首先,如何正确使用危急事件应激管理(CISM) 的各项技术。McEvoy(2005)认为,危急事件应激晤谈 (CISD)有其适用范围,它对一般人群并不适用。而且, 有研究表明,危急事件应激晤谈对 60%的警察、消防 Open Access 25  危急事件应激管理评介 员等紧急救助人员不适用(McEvoy, 2005)。另外,这 些技术在使用中要完全遵照自愿的原则,不应强制, 否则会造成误用。McEvoy(2005)认为,心理急救(Blain, Hoch, & Ryan, 1945; Vernberg, et al., 2008)比危急事件 应激晤谈更有效果。 其次,能否以及如何扩大危急事件应激管理 (CISM)的应用领域。危急事件应激管理的干预对象通 常是紧急服务人员、高危职业的成人,很少应用在学 龄儿童和青少年的干预上。心理学家和学校社会工作 者认为,这一不足不难克服,学校危机干预评估应成 为将来危机干预中必须的一部分(引自 Morrison, 2007)。 还有,对危急事件应激管理(CISM)各项技术(尤 其是危急事件应激晤谈)的实证研究有待深入。尽管危 急事件固有的特性,以及研究中的伦理要求,使得这 一领域的随机化控制实验研究的实施十分困难,但随 着心理学研究方法和统计分析技术的日益改善和提 高,其研究结果也必将更为可靠和准确。 参考文献 (References) Adler, A. B., Litz, B. T., Castro, C. A., Suvak, M., Thomas, J. L., Burrell, L., et al. (2008). A group randomized trial of critical inci- dent stress debriefing provided to US peacekeepers. Journal of Traumatic St ress, 21, 253-26 3. Bhrett, M., & Edwin, D. B. (2000). Critical incident stress management: Ⅱ. Developing a team. Psychi atric Service, 51, 1499-1500. Blain, D., Hoch, P., & Ryan, V. G. (1945). A course in psychological first aid and prevention: A preliminary report. American Journal of Psychiatry, 101, 629-634. Brown, L., Shiang, J., & Bongar, B. (2003). Crisis intervention. In I. B. Weiner, (Series Ed.), G. Stricker, & T. A. Widiger, (Vol. Eds.). Handbook of Psychology: Vol. 8. Clinical Psychology (pp. 431-451). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. Conlon, L., Fahy, T. J., & Conroy, R. (1999). PTSD in ambulant RTA victims: A randomized controlled trial of debriefing. Journal of Psychosomatic Research, 46, 37-44. Dignam, J., & Fagan, T. J. (1996). Workplace violence in correctional settings: A comprehensive approach to critical incident stress man- agement. In G. R. Vanden Bos, & E. Q. Bulatao, Eds., Violence on the Job: Identifying Risks and Developing Solutions (pp. 367-384). Washington DC: American Psychological Association. Edwin, D. B., & Bhrett, M. (2000). Critical incident stress management: I. Developing a team. Psychiatr ic Service, 51, 1095-1097. Everly Jr., G. S., & Mitchell, J. T. (1995). Prevention of work-related posttraumatic stress: The critical incident stress debriefing process. In L. R. Murphy, J. J. Hurrell, Jr., S. L. Sauter, & G. P. Keita, Eds., Job Stress Interventions (pp. 173-183). Washington DC: American Psychological Association. Frattaroli, J. (2006). Experimental disclosure and its moderators: A meta-analysis. Psychology Bulletin, 132, 823-865. Grant, J. D., Richard, G., & Peter, C. (2006). Ready! Fire! Aim! The status of psychological debriefing and therapeutic interventions: In the work place and after disasters. Review of General Psychology, 10, 318-345. Hans, T. (2002). Stress in policing (pp. 179-195). Washington DC: American Psychological Association. Harrist, S., Carlozzi, B. L., Mcgovern, A. R., & Harrist, A. W. (2007). Benefits of expressive writing and expressive talking abo ut l ife goals . Journal of Research in Personality, 41, 923-930. John, C. L. (1995). Acute stress management with public safety per- sonnel: Opportunities for clinical training and pro bono community service. Professional Psychology: Research and Practice, 26, 566- 573. Kraft, C. A., Lumley, M. A., D’souza, P. J., & Dooley, J. A. (2008). Emotional approach coping and self-efficacy moderate the effects of written emotional disclosure and relaxation training for people with migraine headaches. British Journal of Health Psychology, 13, 67- 71. Leonard, R., & Alison, L. (1999). Critical incident stress debriefing and its effects on coping strategies and anger in a sample of Austra- lian police officers involved in shooting incidents. Work and Stress, 13, 144-161. McEvoy, M. (2005). Psychological first aid: Replacement for critical incident stress debriefing? Fire Engineering, 63-66. McNally, R. J., Bryant, R. J., & Ehlers, A. (2003). Does early psycho- logical intervention promote recovery from posttraumatic stress? Psychological Science in the Public Intere st , 4, 45-79. McNally, V. J., & Solomon, R. M. (1999). The FBI’s critical incident stress management program. FBI Law Enforc ement Bulletin, 20-26. Morrison, J. O. (2007). Social validity of the critical incident stress management model for school-based crisis intervention. Psychology in the Schools, 44, 765-777. Pennebaker, J. W. & Beall, S. K. (1986). Confronting a traumatic event: Toward an understanding of inhibition and disease. Journal of Ab- normal Psychology, 95, 274-281. Root, D. A., & Ziska, M. D. (1996). Violence prevention during cor- porate downsizing: The use of a people team as context for the criti- cal incident team. In G. R. VandenBos, & E. Q. Bulatao, Eds., Vio- lence on the Job: Identifying Risks and Developing Solutions (pp. 353-365). Washington DC: Am erican Psychological Association. Rose, S., Brewin, C. R., Andrews, B., & Kirk, M. (1999). A random- ized controlled trial of individual psychological debriefing for vic- tims of violent cri me. Psychological Medicine, 29, 793-799. Sloan, D. M., Marx, B. P., & Epstein, E. M. (2005). Further examina- tion of the exposure model underlying the efficacy of written emo- tional disclosure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73 , 549-554. Vernberg, E. M., Steinberg, A. M., Jacobs, A. K., Brymer, M. J., Wat - son, P. J., Osofsky, J. D., et al. (2008). Innovations in disaster mental health: Psychological first aid. Professional Psychology: Research and Practice, 39, 381-388. Open Access 26 |