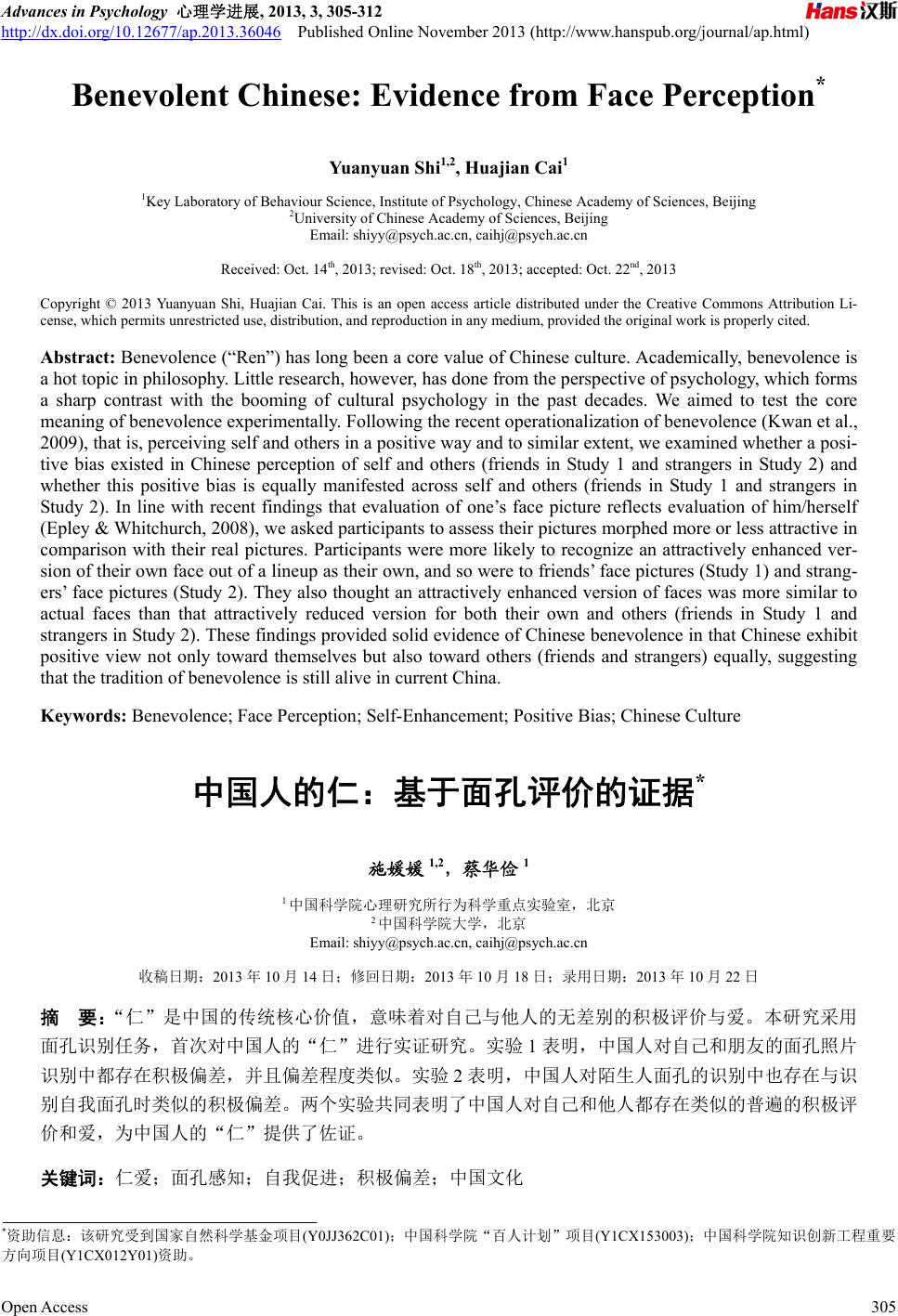

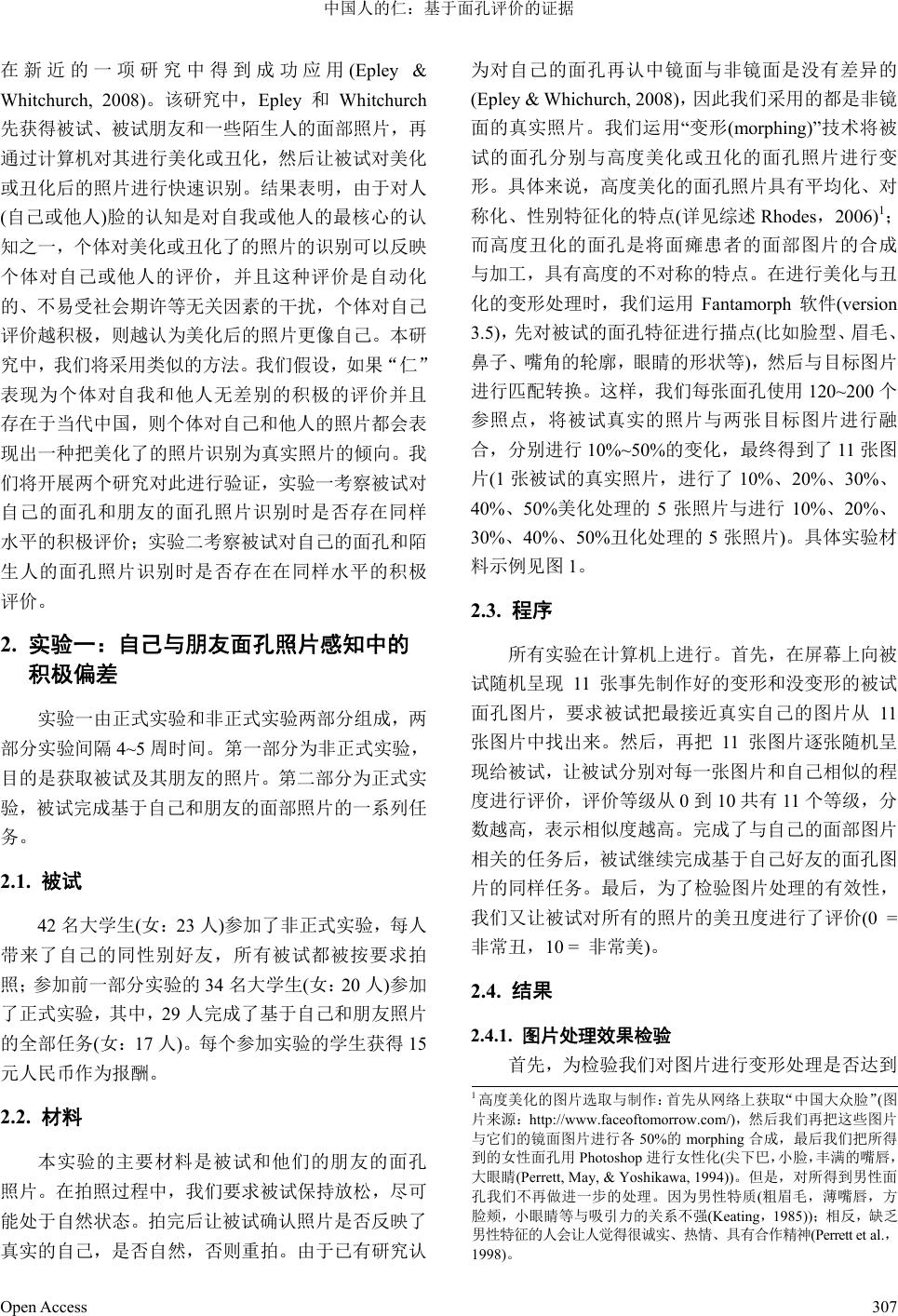

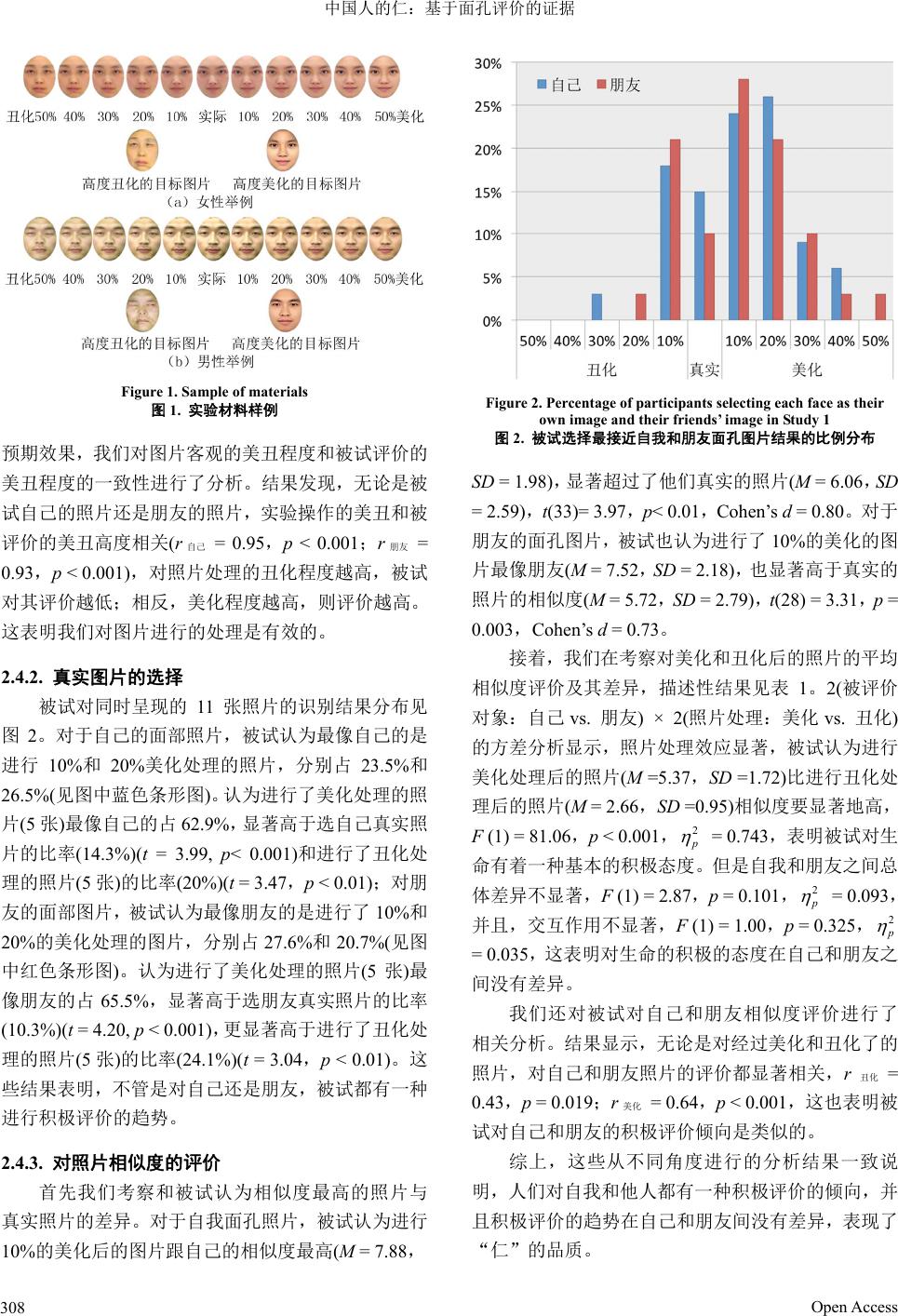

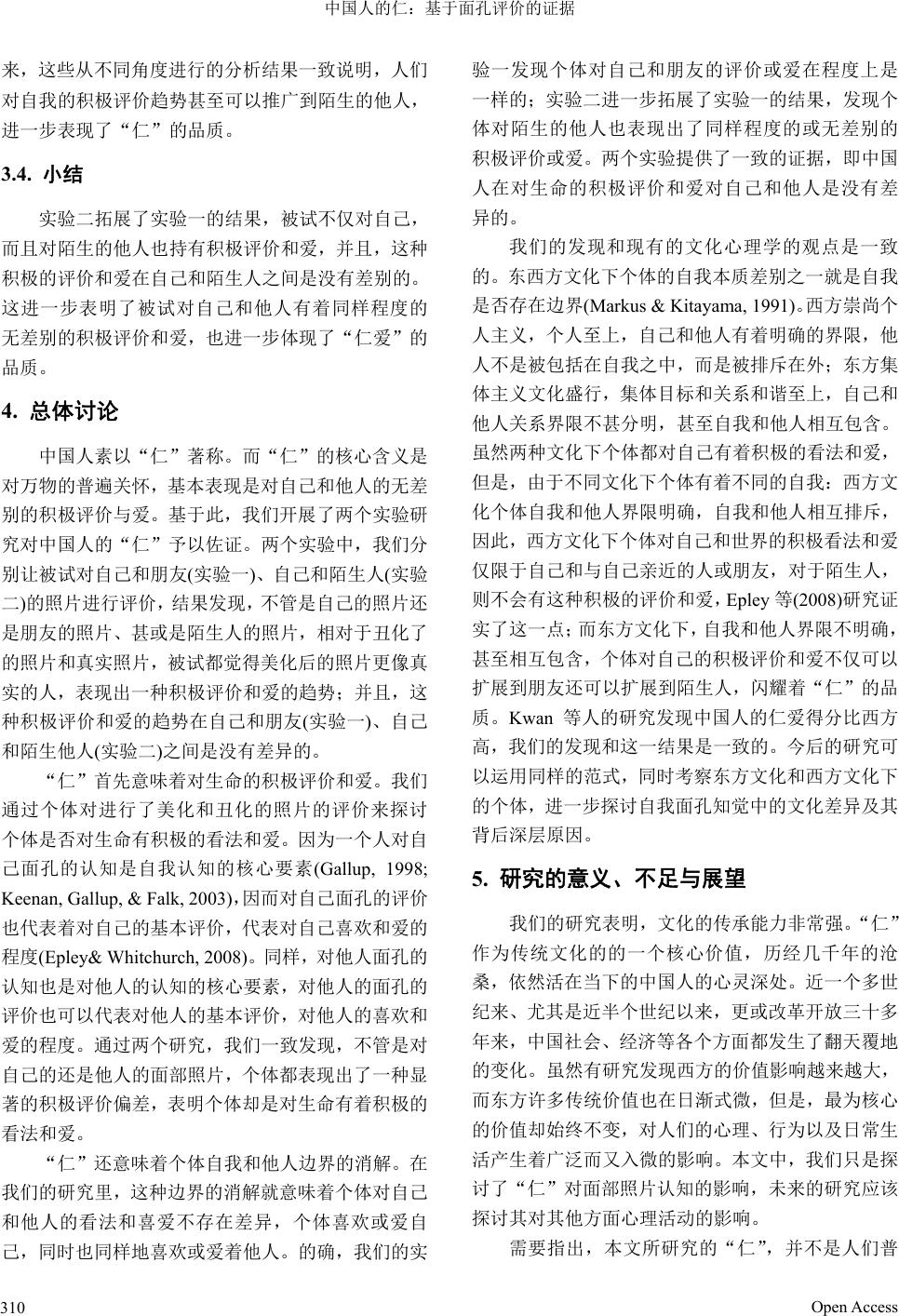

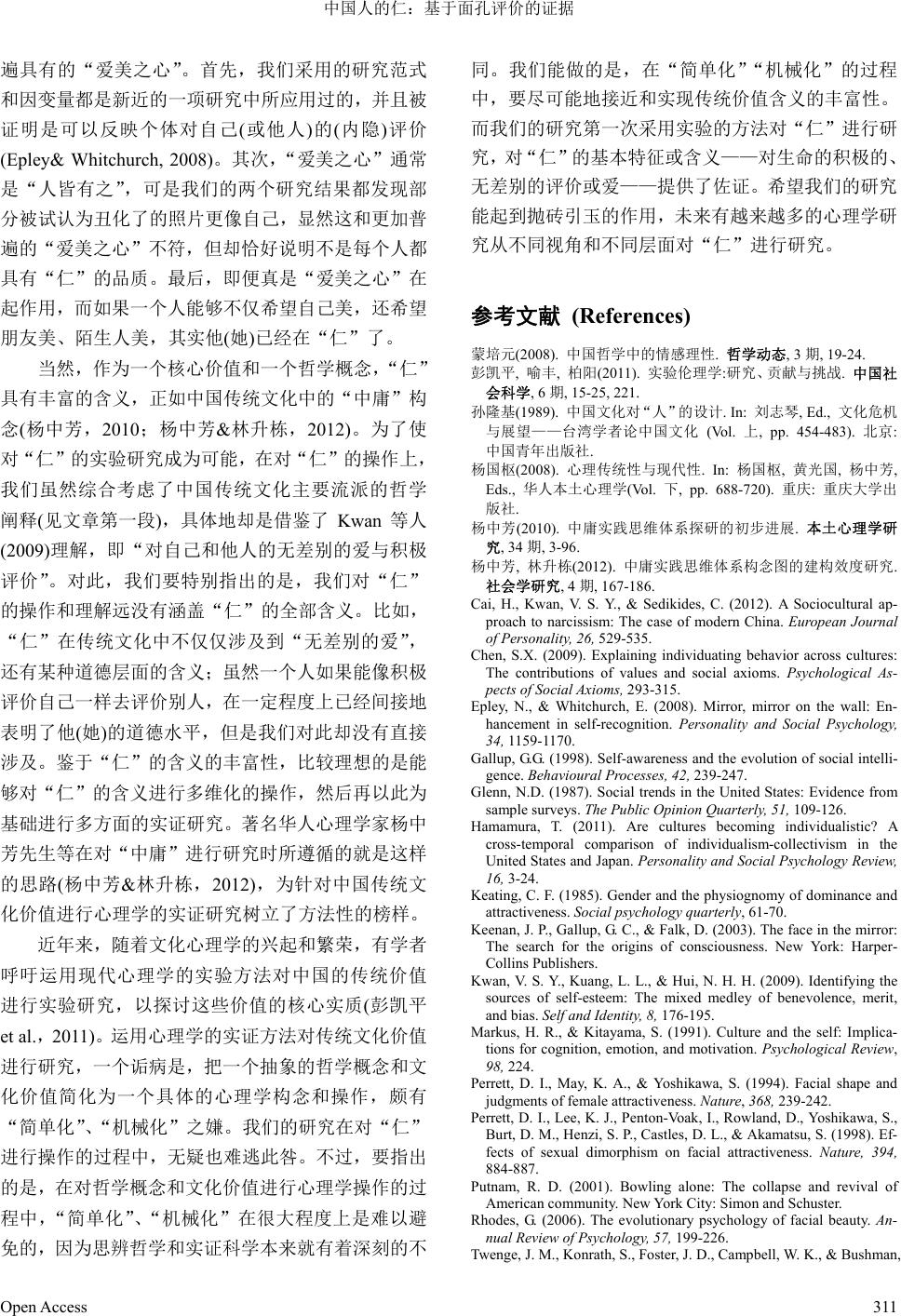

Advances in Psychology 心理学进展, 2013, 3, 305-312 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2013.36046 Published Online November 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Benevolent Chinese: Evidence from Face Perception* Yuanyuan Shi1,2, Huajian Cai1 1Key Laboratory of Behaviour Science, In stitute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 2University of Chinese Academy of Sciences, Beijing Email: shiyy@psych.ac.cn, caihj@psych.ac.cn Received: Oct. 14th, 2013; revised: Oct. 18th, 2013; accepted: Oct. 22nd, 2013 Copyright © 2013 Yuanyuan Shi, Huajian Cai. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Li- cense, which permits unrestricted u se , distribution, and reproduction in any medium, provide d t he original work is properly cited. Abstract: Benevolence (“Ren”) has long been a core value of Chinese culture. Academically, benevolence is a hot topic in philoso ph y. Little research, however, has done from the perspective of ps ychology, which forms a sharp contrast with the booming of cultural psychology in the past decades. We aimed to test the core meaning of benevolence experimentally. Following the recent operationalization of benevolence (Kwan et al., 2009), that is, perceiving self and oth ers in a positive way and to similar extent, we examined wh ether a posi- tive bias existed in Chinese perception of self and others (friends in Study 1 and strangers in Study 2) and whether this positive bias is equally manifested across self and others (friends in Study 1 and strangers in Study 2). In line with recent findings that evaluation of one’s face picture reflects evaluation of him/herself (Epley & Whitchurch, 2008), we asked participants to assess their pictures morphed more or less attractive in comparison with their real pictures. Participants were more likely to recognize an attractively enhanced ver- sion of their own face out of a lineup as their own, and so were to friends’ face pictures (Study 1) and strang- ers’ face pictures (Study 2). They also thought an attractively enhanced version of faces was more similar to actual faces than that attractively reduced version for both their own and others (friends in Study 1 and strangers in Study 2). These findings provided solid evidence of Chinese benevolence in that Chinese exhibit positive view not only toward themselves but also toward others (friends and strangers) equally, suggesting that the tradition of benevolence is still alive in current China. Keywords: Benevolence; Face Perception; Self-Enh ancement; Positive Bias; Chinese Culture 中国人的仁:基于面孔评价的证据* 施媛媛 1,2,蔡华俭 1 1中国科学院心理研究所行为科学重点实验室,北京 2中国科学院大学,北京 Email: shiyy@psych.ac.cn, caihj@psych.ac.cn 收稿日期:2013 年10 月14 日;修回日期:2013 年10 月18 日;录用日期:2013 年10 月22 日 摘 要:“仁”是中国的传统核心价值,意味着对自己与他人的无差别的积极评价与爱。本研究采用 面孔识别任务,首次对中国人的“仁”进行实证研究。实验 1表明,中国人对自己和朋友的面孔照片 识别中都存在积极偏差,并且偏差程度类似。实验 2表明,中国人对陌生人面孔的识别中也存在与识 别自我面孔时类似的积极偏差。两个实验共同表明了中国人对自己和他人都存在类似的普遍的积极评 价和爱,为中国人的“仁”提供了佐证。 关键词:仁爱;面孔感知;自我促进;积极偏差;中国文化 *资助信息:该研究受到国家自然科学基金项目(Y0JJ362C01);中国科学院“百人计划”项目(Y1CX153003);中国科学院知识创新工程重要 方向项目(Y1CX012Y01)资助。 Open Access 305  中国人的仁:基于面孔评价的证据 Open Access 306 1. 引言 “仁”是中国传统文化,尤其是儒家的核心特征, 同时也见诸于墨、道、佛各流派的思想中。对儒家而 言,“仁”指“推己及人,泛爱众而亲仁”,即像爱自 己那样爱别人;对墨家而言,“仁”则主要是通过“兼 爱”来体现,主要指是一种无差别的爱;而“仁”在 道家和佛家中主要是分别通过“无”和“佛性”来体 现,意指消解自己和外物的界限、平等地爱万物。可 见,在中国文化中,“仁”意味着“自我”疆界的消 解(孙隆基,1989),是以同情为基础的对万物生命普 遍的关怀、尊重与爱(蒙培元,2008)。 在学术领域,“仁”一直是哲学的研究对象, 主 要研究手段则是“思辨”或基于现象学的分析。作为 东方文化下影响个体和群体行为的一个核心价值,在 文化心理学如此繁荣的今天,却少有关于“仁”的实 证研究,尤其是从心理学视角开展的研究缺乏。心理 学中关于“仁”仅有的一项实证研究是新近出现的 (Kwan, Kuang, & Hu i, 2009)。在这个研究中,他们认 为“仁(benevolence)”本质上涉及“对自己、他人和 人类的积极态度(positive attitudes toward the self, oth- ers, and humanity)”和“善待自己和他人(kindness toward self and others)”。可见,与中国传统文化对“仁” 的理解类似,Kwan 等把“仁”也理解为对自己和他 人的无差别的爱或积极的评价,也就是说,一个人如 果对自己和他人、甚或一般意义上的生命有着积极而 无差别的情怀、关爱或评价,则表明这个人具有“仁” 的品质。基于这种理解,他们发现,“仁”是中国人 自尊的主要来源之一,即对自己和他人普遍的无差别 的积极评价是导致个体对自己积极评价的重要原因 之一。 本研究中,我们关注的也是“仁”。与Kwan 等的 研究不同的是,他们关注的是作为个体差异的“仁”, 采用的是相关范式,而我们将关注“仁”的实质,即 “自己和他人的无差别的爱或积极的评价”,我们将 采用实验范式。具体地讲,我们要研究的是,提倡以 “仁”为修身准则的中国人是否真的对自己和他人具 有无差别的爱或积极评价。 进行这样的研究具有重要的意义。首先,“仁 ” 作为一个核心价值、一种行为与社会指导原则,在中 国虽然已经有几千年的历史,但是,关于“仁”的以 可重复的科学实验为基础的证据依然缺乏。探索中国 人践行“仁”的证据,对“仁”核心含义予以科学佐 证,将不仅对理解“仁”及其对中国人的心理与行为 的影响具有重要的意义,而且还将在方法上拓展对 “仁”的研究:即引入科学的实验的方法。近年来, 有学者呼吁对于中国传统文化的研究应该引进心理 学实验范式,并倡导成立“实验伦理学”(彭凯平,喻 丰&柏阳,2011)。无疑,本研究切合这一学术召唤。 其次,当下的中国开展这样的研究对还有一些特 别的意义。近年来国外的大量研究表明,由于经济、 社会的发展以及全球化的加剧,社会的个人主义倾向 日趋明显,个体自我也发生明显变化(e.g. Yamagishi, 1999; Hamamura, 2011)。比如,今天的人们更加关注 自我(Twenge & Campbell, 2001 & 2008),更加自恋 (Twenge, Konrath, Foster, Campbell, & Bushman, 2008),更加不需要社会支持(Twenge & Im, 2007),更 可能远离社会团体与组织(Glenn, 1987; Putnam, 2001)。许多针对中国人的研究也显示,中国近半个多 世纪来,尤其是改革开放的三十多年来,经济、社会、 文化的快速发展、再加上全球化的冲击,类似的情况 也在中国发生。著名华人心理学家杨国枢先生的系列 研究显示,随着经济的发展和日益的现代化,中国传 统价值的影响日益下降,而西方的个人主义的价值观 却日益盛行(Yang,1992;Yang,1996a & 1996b;杨 国枢,2008);Chen 等人(2009)研究发现,今天的中国 大陆学生比香港和加拿大的大学生个人主义倾向更 为严重;Kwan 等人(2009)的研究发现,中国人比西方 人更为自恋;与此一致,Cai 等(2012)发现改革开放三 十年来,中国人有日益自恋的倾向。考虑到个人主义 和自恋共有的一个核心特征便是对自我的推崇和他 人的忽视,人们不禁要问:在当下的中国,“仁”作 为一种传统价值,依然存在吗?相信我们的研究将在 一定程度上可以对这个问题予以回答。 本研究中,我们将沿用 Kwan 等人(2009)对“仁” 的理解——“对自己和他人的无差别的爱或积极的评 价”,寻找当代中国人践行“仁”的证据。鉴于经典 的自我报告的测量主观性强、易受社会期许的影响、 难以反映结构的无意识成分等不足,在研究方法上, 我们采用一种相对自动化、客观的间接方法,即通过 考察“仁”在人脸识别中的表现来予以研究。该方法  中国人的仁:基于面孔评价的证据 在新近的一项研究中得到成功应用(Epley & Whitchurch, 2008)。该研究中,Epley 和Whitchurch 先获得被试、被试朋友和一些陌生人的面部照片,再 通过计算机对其进行美化或丑化,然后让被试对美化 或丑化后的照片进行快速识别。结果表明,由于对人 (自己或他人)脸的认知是对自我或他人的最核心的认 知之一,个体对美化或丑化了的照片的识别可以反映 个体对自己或他人的评价,并且这种评价是自动化 的、不易受社会期许等无关因素的干扰,个体对自己 评价越积极,则越认为美化后的照片更像自己。本研 究中,我们将采用类似的方法。我们假设,如果“仁” 表现为个体对自我和他人无差别的积极的评价并且 存在于当代中国,则个体对自己和他人的照片都会表 现出一种把美化了的照片识别为真实照片的倾向。我 们将开展两个研究对此进行验证,实验一考察被试对 自己的面孔和朋友的面孔照片识别时是否存在同样 水平的积极评价;实验二考察被试对自己的面孔和陌 生人的面孔照片识别时是否存在在同样水平的积极 评价。 2. 实验一:自己与朋友面孔照片感知中的 积极偏差 实验一由正式实验和非正式实验两部分组成,两 部分实验间隔 4~5周时间。第一部分为非正式实验, 目的是获取被试及其朋友的照片。第二部分为正式实 验,被试完成基于自己和朋友的面部照片的一系列任 务。 2.1. 被试 42 名大学生(女:23 人)参加了非正式实验,每人 带来了自己的同性别好友,所有被试都被按要求拍 照;参加前一部分实验的 34 名大学生(女:20人)参加 了正式实验,其中,29人完成了基于自己和朋友照片 的全部任务(女:17 人)。每个参加实验的学生获得 15 元人民币作为报酬。 2.2. 材料 本实验的主要材料是被试和他们的朋友的面孔 照片。在拍照过程中,我们要求被试保持放松,尽可 能处于自然状态。拍完后让被试确认照片是否反映了 真实的自己,是否自然,否则重拍。由于已有研究认 为对自己的面孔再认中镜面与非镜面是没有差异的 (Epley & Whichurch, 2008),因此我们采用的都是非镜 面的真实照片。我们运用“变形(morphing)”技术将被 试的面孔分别与高度美化或丑化的面孔照片进行变 形。具体来说,高度美化的面孔照片具有平均化、对 称化、性别特征化的特点(详见综述 Rhodes,2006)1; 而高度丑化的面孔是将面瘫患者的面部图片的合成 与加工,具有高度的不对称的特点。在进行美化与丑 化的变形处理时,我们运用 Fantamorph软件(version 3.5),先对被试的面孔特征进行描点(比如脸型、眉毛、 鼻子、嘴角的轮廓,眼睛的形状等),然后与目标图片 进行匹配转换。这样,我们每张面孔使用 120~200 个 参照点,将被试真实的照片与两张目标图片进行融 合,分别进行 10%~50%的变化,最终得到了 11 张图 片(1 张被试的真实照片,进行了 10%、20%、30%、 40%、50%美化处理的 5张照片与进行 10%、20%、 30%、40%、50%丑化处理的 5张照片)。具体实验材 料示例见图 1。 2.3. 程序 所有实验在计算机上进行。首先,在屏幕上向被 试随机呈现11 张事先制作好的变形和没变形的被试 面孔图片,要求被试把最接近真实自己的图片从 11 张图片中找出来。然后,再把11 张图片逐张随机呈 现给被试,让被试分别对每一张图片和自己相似的程 度进行评价,评价等级从 0到10 共有 11 个等级,分 数越高,表示相似度越高。完成了与自己的面部图片 相关的任务后,被试继续完成基于自己好友的面孔图 片的同样任务。最后,为了检验图片处理的有效性, 我们又让被试对所有的照片的美丑度进行了评价(0 = 非常丑,10 = 非常美)。 2.4. 结果 2.4.1. 图片处理效果检验 首先,为检验我们对图片进行变形处理是否达到 1高度美化的图片选取与制作:首先从网络上获取“中国大众脸”(图 片来源:http://www.faceoftomorrow.com/),然后我们再把这些图片 与它们的镜面图片进行各 50%的morphing合成,最后我们把所得 到的女性面孔用 Photoshop 进行女性化(尖下巴,小脸,丰满的嘴唇, 大眼睛(Perrett, May, & Yoshikawa, 1994))。但是,对所得到男性面 孔我们不再做进一步的处理。因为男性特质(粗眉毛,薄嘴唇,方 脸颊,小眼睛等与吸引力的关系不强(Keating,1985));相反,缺乏 男性特征的人会让人觉得很诚实、热情、具有合作精神(Perrett et al., 1998)。 Open Access 307  中国人的仁:基于面孔评价的证据 Figure 1. Sample of materials 图1. 实验材料样例 预期效果,我们对图片客观的美丑程度和被试评价的 美丑程度的一致性进行了分析。结果发现,无论是被 试自己的照片还是朋友的照片,实验操作的美丑和被 评价的美丑高度相关(r自己 = 0.95,p < 0.001;r朋友 = 0.93,p < 0.001),对照片处理的丑化程度越高,被试 对其评价越低;相反,美化程度越高,则评价越高。 这表明我们对图片进行的处理是有效的。 2.4.2. 真实图片的选择 被试对同时呈现的11 张照片的识别结果分布见 图2。对于自己的面部照片,被试认为最像自己的是 进行 10%和20%美化处理的照片,分别占 23 .5% 和 26.5%(见图中蓝色条形图)。认为进行了美化处理的照 片(5 张)最像自己的占 62.9%,显著高于选自己真实照 片的比率(14.3%)(t = 3.99, p< 0.001)和进行了丑化处 理的照片(5 张)的比率(20%)(t = 3.47,p < 0.01);对朋 友的面部图片,被试认为最像朋友的是进行了 10%和 20%的美化处理的图片,分别占 27.6%和20.7%(见图 中红色条形图)。认为进行了美化处理的照片(5 张)最 像朋友的占 65.5%,显著高于选朋友真实照片的比率 (10.3%)(t = 4.20, p < 0.001),更显著高于进行了丑化处 理的照片(5 张)的比率(24.1%)(t = 3.04,p < 0.01)。这 些结果表明,不管是对自己还是朋友,被试都有一种 进行积极评价的趋势。 2.4.3. 对照片相似度的评价 首先我们考察和被试认为相似度最高的照片与 真实照片的差异。对于自我面孔照片,被试认为进行 10%的美化后的图片跟自己的相似度最高(M = 7.88, Figure 2. Percentage of pa rticipants selecting each face as their own image and their friends’ image in Study 1 图2. 被试选择最接近自我和朋友面孔图片结果的比例分布 SD = 1.98),显著超过了他们真实的照片(M = 6.06,SD = 2.59),t(33)= 3.97,p< 0.01,Cohen’s d = 0.80。对于 朋友的面孔图片,被试也认为进行了 10%的美化的图 片最像朋友(M = 7.52,SD = 2.18),也显著高于真实的 照片的相似度(M = 5.72,SD = 2.79),t(28) = 3.31,p = 0.003,Cohen’s d = 0.73。 接着,我们在考察对美化和丑化后的照片的平均 相似度评价及其差异,描述性结果见表 1。2(被评价 对象:自己vs. 朋友 ) × 2(照片处理:美化vs. 丑化) 的方差分析显示,照片处理效应显著,被试认为进行 美化处理后的照片(M =5.37,SD =1.72)比进行丑化处 理后的照片(M = 2.66,SD =0.95)相似度要显著地高, F (1) = 81.06,p < 0.0 0 1,2 p = 0.743,表明被试对生 命有着一种基本的积极态度。但是自我和朋友之间总 体差异不显著,F (1) = 2.87,p = 0.101,2 p = 0.093, 并且,交互作用不显著,F (1) = 1.00,p = 0.325,2 p = 0.035,这表明对生命的积极的态度在自己和朋友之 间没有差异。 我们还对被试对自己和朋友相似度评价进行了 相关分析。结果显示,无论是对经过美化和丑化了的 照片,对自己和朋友照片的评价都显著相关,r丑化 = 0.43,p = 0.019;r美化 = 0.64,p < 0. 001,这也表明被 试对自己和朋友的积极评价倾向是类似的。 综上,这些从不同角度进行的分析结果一致说 明,人们对自我和他人都有一种积极评价的倾向,并 且积极评价的趋势在自己和朋友间没有差异,表现了 “仁”的品质。 Open Access 308  中国人的仁:基于面孔评价的证据 Table 1. Means of similarit y evaluation for different face images in Study 1&2 表1. 实验一与实验二中对不同类型面孔图片的相似度的评价均值 总体 美化 真实 丑化 实验一 自我 4.04 5.11 6.28 2.53 朋友 4.34 5.63 5.72 2.78 总体 4.19 5.37 6.00 2.66 实验二 自我 4.04 4.73 6.19 2.91 陌生人 4.05 4.88 5.28 2.98 总体 4.05 4.81 5.73 2.95 2.5. 小结 实验一通过研究个体对美化和丑化后的自己和 朋友的面孔照片来探寻中国人的“仁”的表现。结果 发现,无论是对自己还是对朋友,被试都会认为经过 美化的照片和真实的人最像,因而对自己和朋友都存 在积极评价偏差;并且,这种积极的评价偏差在自己 和朋友之间是无差别地存在着。这表明被试是爱自己 的,并且这种对自己的爱也同样程度地表现在朋友身 上,初步体现了“仁”的品质。实验二中,我们将采 用类似的方法进一步探讨个体对自己的积极评价倾 向或爱是否也可以推广到陌生人。 3. 实验二:自己与陌生人的面孔照片 感知中的积极偏差 3.1. 被试 45 名大学生(女:30 人)参加了非正式实验。其中, 完成正式实验中自我面孔识别的被试有37名(女:23 人),完成陌生人面孔再认的被试有 32 名(女:22 人)。 每个参加实验的学生获得 15 元人民币作为报酬。 3.2. 实验材料和程序 对被试照片的处理与实验一相同。陌生人的照片 选用了第一部分无关实验中主试的照片。为了控制性 别因素,保证第一部分实验的主试与被试性别相同, 并且在第二部分正式实验中避免上一次实验的主试 的出现,因而在保证被试可以再认出这个陌生人的同 时,也避免了被试对主试的先前体验而做出不实反 应。在进行正式实验前,提醒被试回忆上次实验中主 试的长相,必要的时候提供主试的照片以确保在之后 的实验中可以再认。 先后对自己和陌生人的系列照片与真实照片的 相似度在进行评价(0 = 非常不像;10 = 非常像)。为 了考察对照片进行处理的效果,最后又让被试对每一 张照片的美丑度进行了评价(0 = 非常丑;10 = 非常 美)。 3.3. 结果 3.3.1. 图片处理效果检验 与实验一结果类似,不管是对自己还是他人,被 试对图片的美丑评价和图片的美化或丑化程度都显 著相关,r自己 = 0.97,p < 0.001;r陌生人 = 0.97,p < 0.001, 这表明实验二中对图片的处理是有效的。 3.3.2. 相似度评价结果 首先我们对被试认为最像自己和陌生人的照片 进行分析。与实验一的结果类似,被试认为进行 10% 的美化后的图片跟自己最相似(M = 8.54,SD = 1.17), 显著超过了他们真实的照片(M = 6.27,SD = 2.29),t (36) = 6.48,p < 0.001,Cohen’s d = 1.25。对陌生人的 照片的评价中,被试同样认为与陌生人面孔的真实情 况最接近的图片是进行了 10%的美化后的图片(M = 7.44,SD = 1.66),也显著高于真实的照片(M = 5.28, SD = 2.59),t (31) = 4.07,p < 0.001,Cohen’s d = 0.99。 接着,我们在考察对美化和丑化后的照片的平均 相似度及其差异,描述性结果见表 1。2(被评价者: 自己 vs.陌生人)×2(照片处理:美化 vs.丑化)的方差分 析的,发现被试认为进行美化后处理的照片和真人的 相似程度(M = 4.81,SD = 1.33)显著高于进行丑化处理 后的照片和真人的相似程度(M = 2.95,SD = 1.25),F (1) = 52.51,p < 0.001,2 p = 0.629;但是,对自己与 陌生人的照片评价差异不显著,F(1) = 0.32,p = 0.575, 2 p = 0.010,且二者交互作用不显著,F(1) = 0.04,p = 0.84,2 p = 0.001,这表明,被试对自己与陌生人 的面孔图片的评价有着一致的积极趋势。 最后,我们对被试对自己和陌生人相似度评价进 行了相关分析。结果显示,无论是对经过美化和丑 化了的照片,对自己和朋友照片的评价都显著相关, r美化 = 0. 59,p< 0.001;r丑化 = 0.38,p = 0.031。总起 Open Access 309  中国人的仁:基于面孔评价的证据 来,这些从不同角度进行的分析结果一致说明,人们 对自我的积极评价趋势甚至可以推广到陌生的他人, 进一步表现了“仁”的品质。 3.4. 小结 实验二拓展了实验一的结果,被试不仅对自己, 而且对陌生的他人也持有积极评价和爱,并且,这种 积极的评价和爱在自己和陌生人之间是没有差别的。 这进一步表明了被试对自己和他人有着同样程度的 无差别的积极评价和爱,也进一步体现了“仁爱”的 品质。 4. 总体讨论 中国人素以“仁”著称。而“仁”的核心含义是 对万物的普遍关怀,基本表现是对自己和他人的无差 别的积极评价与爱。基于此,我们开展了两个实验研 究对中国人的“仁”予以佐证。两个实验中,我们分 别让被试对自己和朋友(实验一)、自己和陌生人(实验 二)的照片进行评价,结果发现,不管是自己的照片还 是朋友的照片、甚或是陌生人的照片,相对于丑化了 的照片和真实照片,被试都觉得美化后的照片更像真 实的人,表现出一种积极评价和爱的趋势;并且,这 种积极评价和爱的趋势在自己和朋友(实验一)、自己 和陌生他人(实验二)之间是没有差异的。 “仁”首先意味着对生命的积极评价和爱。我们 通过个体对进行了美化和丑化的照片的评价来探讨 个体是否对生命有积极的看法和爱。因为一个人对自 己面孔的认知是自我认知的核心要素(Gallup, 1998; Keenan, Gallup, & Falk, 2003),因而对自己面孔的评价 也代表着对自己的基本评价,代表对自己喜欢和爱的 程度(Epley& Whitchurch, 2008)。同样,对他人面孔的 认知也是对他人的认知的核心要素,对他人的面孔的 评价也可以代表对他人的基本评价,对他人的喜欢和 爱的程度。通过两个研究,我们一致发现,不管是对 自己的还是他人的面部照片,个体都表现出了一种显 著的积极评价偏差,表明个体却是对生命有着积极的 看法和爱。 “仁”还意味着个体自我和他人边界的消解。在 我们的研究里,这种边界的消解就意味着个体对自己 和他人的看法和喜爱不存在差异,个体喜欢或爱自 己,同时也同样地喜欢或爱着他人。的确,我们的实 验一发现个体对自己和朋友的评价或爱在程度上是 一样的;实验二进一步拓展了实验一的结果,发现个 体对陌生的他人也表现出了同样程度的或无差别的 积极评价或爱。两个实验提供了一致的证据,即中国 人在对生命的积极评价和爱对自己和他人是没有差 异的。 我们的发现和现有的文化心理学的观点是一致 的。东西方文化下个体的自我本质差别之一就是自我 是否存在边界(Markus & Kitayama, 1991)。西方崇尚个 人主义,个人至上,自己和他人有着明确的界限,他 人不是被包括在自我之中,而是被排斥在外;东方集 体主义文化盛行,集体目标和关系和谐至上,自己和 他人关系界限不甚分明,甚至自我和他人相互包含。 虽然两种文化下个体都对自己有着积极的看法和爱, 但是,由于不同文化下个体有着不同的自我:西方文 化个体自我和他人界限明确,自我和他人相互排斥, 因此,西方文化下个体对自己和世界的积极看法和爱 仅限于自己和与自己亲近的人或朋友,对于陌生人, 则不会有这种积极的评价和爱,Epley 等(2008)研究证 实了这一点;而东方文化下,自我和他人界限不明确, 甚至相互包含,个体对自己的积极评价和爱不仅可以 扩展到朋友还可以扩展到陌生人,闪耀着“仁”的品 质。Kwan 等人的研究发现中国人的仁爱得分比西方 高,我们的发现和这一结果是一致的。今后的研究可 以运用同样的范式,同时考察东方文化和西方文化下 的个体,进一步探讨自我面孔知觉中的文化差异及其 背后深层原因。 5. 研究的意义、不足与展望 我们的研究表明,文化的传承能力非常强。“仁” 作为传统文化的的一个核心价值,历经几千年的沧 桑,依然活在当下的中国人的心灵深处。近一个多世 纪来、尤其是近半个世纪以来,更或改革开放三十多 年来,中国社会、经济等各个方面都发生了翻天覆地 的变化。虽然有研究发现西方的价值影响越来越大, 而东方许多传统价值也在日渐式微,但是,最为核心 的价值却始终不变,对人们的心理、行为以及日常生 活产生着广泛而又入微的影响。本文中,我们只是探 讨了“仁”对面部照片认知的影响,未来的研究应该 探讨其对其他方面心理活动的影响。 需要指出,本文所研究的“仁”,并不是人们 普 Open Access 310  中国人的仁:基于面孔评价的证据 遍具有的“爱美之心”。首先,我们采用的研究范式 和因变量都是新近的一项研究中所应用过的,并且被 证明是可以反映个体对自己(或他人)的(内隐)评价 (Epley& Whitchurch, 2008)。其次,“爱美之心”通常 是“人皆有之”,可是我们的两个研究结果都发现部 分被试认为丑化了的照片更像自己,显然这和更加普 遍的“爱美之心”不符,但却恰好说明不是每个人都 具有“仁”的品质。最后,即便真是“爱美之心”在 起作用,而如果一个人能够不仅希望自己美,还希望 朋友美、陌生人美,其实他(她)已经在“仁”了。 当然,作为一个核心价值和一个哲学概念,“仁” 具有丰富的含义,正如中国传统文化中的“中庸”构 念(杨中芳,2010;杨中芳&林升栋,2012)。为了使 对“仁”的实验研究成为可能,在对“仁”的操作上, 我们虽然综合考虑了中国传统文化主要流派的哲学 阐释(见文章第一段),具体地却是借鉴了Kwan 等人 (2009)理解,即“对自己和他人的无差别的爱与积极 评价”。对此,我们要特别指出的是,我们对“仁” 的操作和理解远没有涵盖“仁”的全部含义。比如, “仁”在传统文化中不仅仅涉及到“无差别的爱”, 还有某种道德层面的含义;虽然一个人如果能像积极 评价自己一样去评价别人,在一定程度上已经间接地 表明了他(她)的道德水平,但是我们对此却没有直接 涉及。鉴于“仁”的含义的丰富性,比较理想的是能 够对“仁”的含义进行多维化的操作,然后再以此为 基础进行多方面的实证研究。著名华人心理学家杨中 芳先生等在对“中庸”进行研究时所遵循的就是这样 的思路(杨中芳&林升栋,2012),为针对中国传统 文 化价值进行心理学的实证研究树立了方法性的榜样。 近年来,随着文化心理学的兴起和繁荣,有学者 呼吁运用现代心理学的实验方法对中国的传统价值 进行实验研究,以探讨这些价值的核心实质(彭凯平 et al.,2011)。运用心理学的实证方法对传统文化价值 进行研究,一个诟病是,把一个抽象的哲学概念和文 化价值简化为一个具体的心理学构念和操作,颇有 “简单化”、“机械化”之嫌。我们的研究在对“仁” 进行操作的过程中,无疑也难逃此咎。不过,要指出 的是,在对哲学概念和文化价值进行心理学操作的过 程中,“简单化”、“机械化”在很大程度上是难以避 免的,因为思辨哲学和实证科学本来就有着深刻的不 同。我们能做的是,在“简单化”“机械化”的过程 中,要尽可能地接近和实现传统价值含义的丰富性。 而我们的研究第一次采用实验的方法对“仁”进行研 究,对“仁”的基本特征或含义——对生命的积极的、 无差别的评价或爱——提供了佐证。希望我们的研究 能起到抛砖引玉的作用,未来有越来越多的心理学研 究从不同视角和不同层面对“仁”进行研究。 参考文献 (References) 蒙培元(2008). 中国哲学中的情感理性. 哲学动态, 3期, 19-24. 彭凯平, 喻丰, 柏阳(2011). 实验伦理学:研究、贡献与挑战. 中国社 会科学, 6期, 15-25, 221. 孙隆基(1989). 中国文化对“人”的设计. In: 刘志琴, Ed., 文化危机 与展望——台湾学者论中国文 化 (Vol. 上, pp. 454-483). 北京: 中国青年出版社. 杨国枢(2008). 心理传统性与现代性. In: 杨国枢, 黄光国, 杨中芳, Eds., 华人本土心理学(Vol. 下, pp. 688-720). 重庆: 重庆大学出 版社. 杨中芳(2010). 中庸实践思维体系探研的初步进展. 本土心理学研 究, 34期, 3-96. 杨中芳, 林升栋(2012). 中庸实践思维体系构念图的 建构 效度 研究. 社会学研究, 4期, 167-186. Cai, H., Kwan, V. S. Y., & Sedikides, C. (2012). A Sociocultural ap- proach to narcissism: The case of modern China. European Journal of Personality, 26 , 529-535. Chen, S.X. (2009). Explaining individuating behavior across cultures: The contributions of values and social axioms. Psychological As- pects of Social Axioms, 293-315. Epley, N., & Whitchurch, E. (2008). Mirror, mirror on the wall: En- hancement in self-recognition. Personality and Social Psychology, 34, 1159-1170. Gallup, G.G. (1998). Self-awareness and the evolution of social intelli- gence. Behavioural Processes, 42, 239-247. Glenn, N.D. (1987). Social trends in the United States: Evidence from sample surveys. The Public Opinion Quarterly, 51, 109-126. Hamamura, T. (2011). Are cultures becoming individualistic? A cross-temporal comparison of individualism-collectivism in the United States and Japan. Personality and Social Psychology Review, 16, 3-24. Keating, C. F. (1985). Gender and the physiognomy of dominance and attractiveness. Social psychol ogy quarterly, 61-70. Keenan, J. P., Gallup, G. C., & Falk, D. (2003). The face in the mirror: The search for the origins of consciousness. New York: Harper- Collins Publishers. Kwan, V. S. Y., Kuang, L. L., & Hui, N. H. H. (2009). Identifying the sources of self-esteem: The mixed medley of benevolence, merit, and bias. Self and Identity, 8, 176-195. Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implica- tions for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224. Perrett, D. I., May, K. A., & Yoshikawa, S. (1994). Facial shape and judgments of female attractiveness. Nature, 368, 239-242. Perrett, D. I., Lee, K. J., Penton-Voak, I., Rowland, D., Yoshik awa, S., Burt, D. M., Henzi, S. P., Castles, D. L., & Akamatsu, S. (1998). Ef- fects of sexual dimorphism on facial attractiveness. Nature, 394, 884-887. Putnam, R. D. (2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New Yo rk City: Simon and Schuster. Rhodes, G. (2006). The evolutionary psychology of facial beauty. An- nual Review of Psychology, 57, 199-226. Twen ge, J. M. , Konrath, S., Foster, J. D., Campbell, W. K., & Bushman, Open Access 311  中国人的仁:基于面孔评价的证据 Open Access 312 B. J. (2008). Egos inflating over time: A cross-temporal meta- analysis of the Narcissistic Personality Inventory. Journal of Per- sonality, 76, 875-902; discussion 90 3-828. Twenge, J. M., & Campbell, W.K. (2001). Age and birth cohort differ- ences in self-esteem: A cross-temporal meta-analysis. Personality and Social Psychology Revie w, 5, 321-344. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2008). Increases in positive self-views among high school students. Psychological Science, 19, 1082. Twenge, J. M., & Im, C. (2007). Changes in the need for social ap- proval, 1958-2001 . Journal of Research in P er so na lit y, 41, 171-189. Yamagishi, T. (1999). From assurance based society to trust based society: Where is the Japanese system heading. Tokyo: Chuo Koron Shinsha. Yang, K. S. (1992). Do traditional and modern values coexist in a modern Chinese society. Proceedings of the Conference on Chinese Perspectives on Values (pp. 117-158). Taipei: Center for Sinological Studies. Yang, K. S. (1996a). The psychological transformation of the Chinese people as a result of societal modernization. In: Bond, M. H., Ed., The Handbook of Chinese Psychology (pp. 479-498). New York: Oxford University Press. Yang, K. S. (1996b). Chinese personality and its change. In: Bond, M. H., Ed., The Psychology of the Chinese People (pp. 106-170). Hong Kong: Oxford University P ress. |