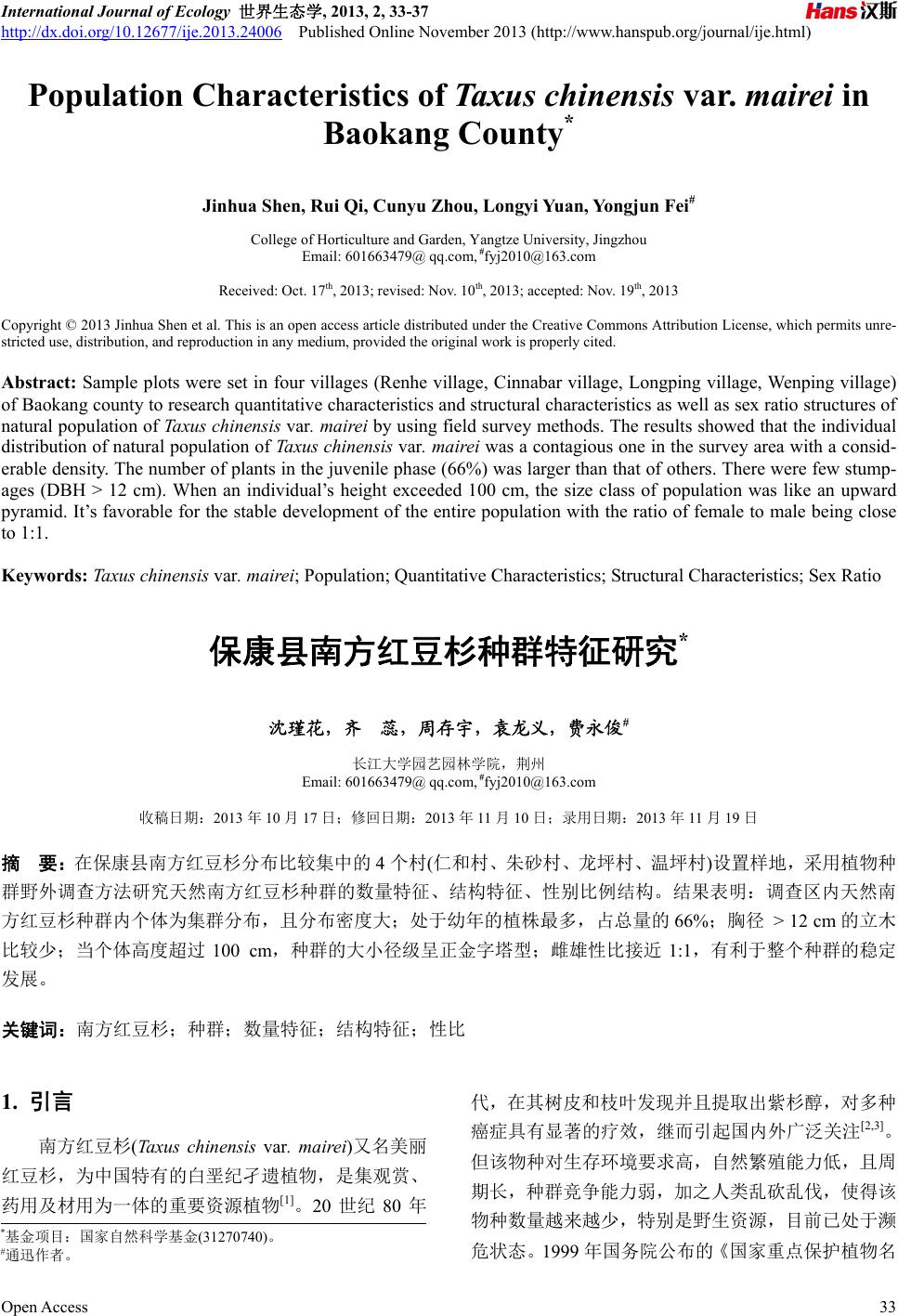

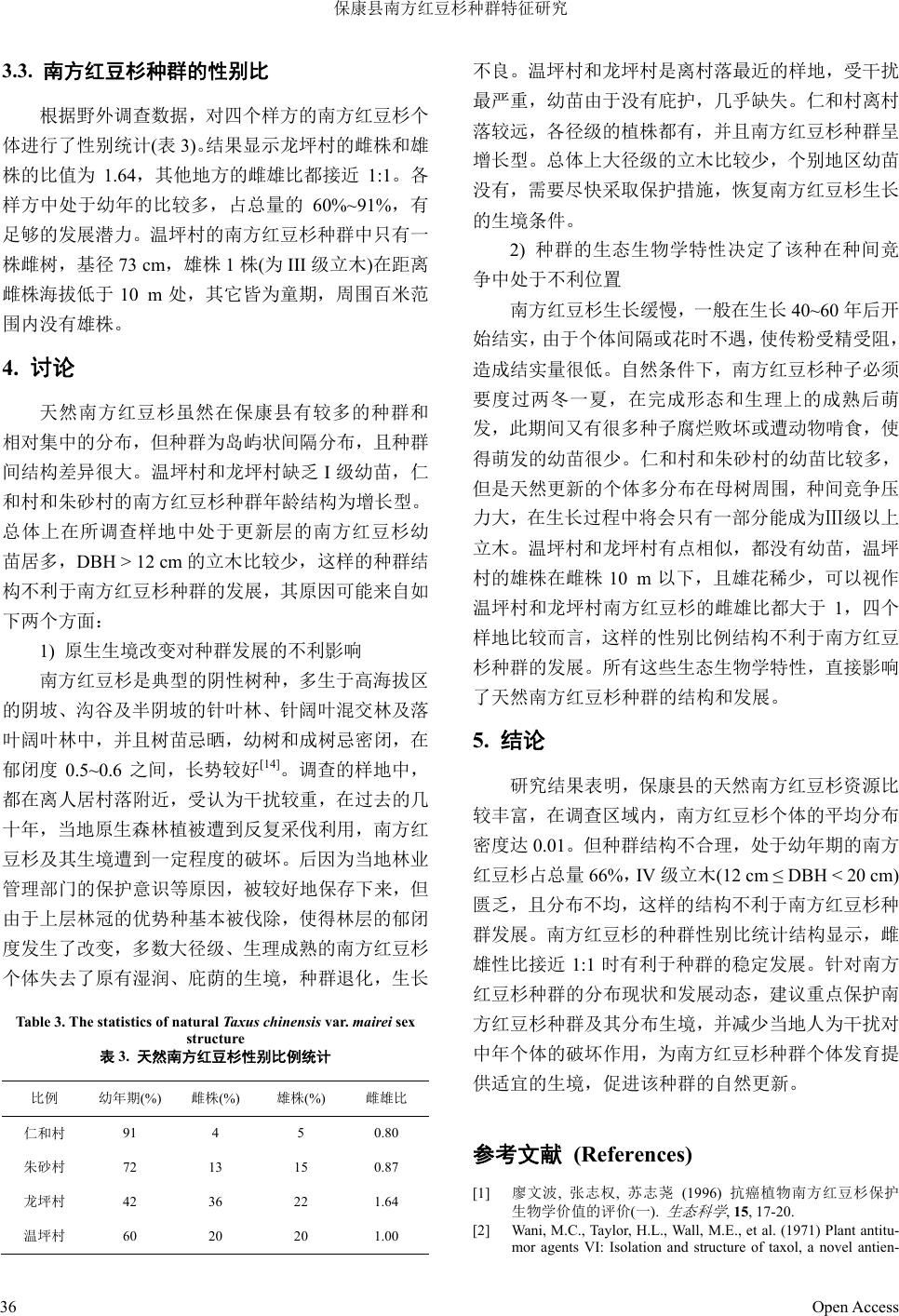

International Journal of Ecology 世界生态学, 2013, 2, 33-37 http://dx.doi.org/10.12677/ije.2013.24006 Published Online November 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ije.html) Population Characteristics of Taxus chinensis var. mairei in Baokang County* Jinhua Shen, Rui Qi, Cunyu Zhou, Longyi Yuan, Yongjun Fei# College of Horticulture and Garden, Yangtze University, Jingzhou Email: 601663479@ qq.com, #fyj2010@163.com Received: Oct. 17th, 2013; revised: Nov. 10th, 2013; accepted: Nov. 19th, 2013 Copyright © 2013 Jinhua Shen et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Abstract: Sample plots were set in four villages (Renhe village, Cinnabar village, Longping village, Wenping village) of Baokang county to research quantitative characteristics and structural characteristics as well as sex ratio structures of natural population of Ta xus chinensis var. mairei by using field survey methods. The results showed that the individual distribution of natural population of Taxus chin ensis var. mairei was a contagious one in the survey area with a consid- erable density. The number of plants in the juvenile phase (66%) was larger than that of others. There were few stump- ages (DBH > 12 cm). When an individual’s height exceeded 100 cm, the size class of population was like an upward pyramid. It’s favorable for the stable development of the entire population with the ratio of female to male being close to 1:1. Keywords: Taxus chinensis var. mairei; Population; Quantitative Characteristics; Structural Characteristics; Sex Ratio 保康县南方红豆杉种群特征研究* 沈瑾花,齐 蕊,周存宇,袁龙义,费永俊# 长江大学园艺园林学院,荆州 Email: 601663479@ qq.com, #fyj2010@163.com 收稿日期:2013 年10 月17日;修回日期:2013 年11 月10 日;录用日期:2013年11月19 日 摘 要:在保康县南方红豆杉分布比较集中的 4个村(仁和村、朱砂村、龙坪村、温坪村)设置样地,采用植物种 群野外调查方法研究天然南方 红豆杉 种群的 数量特 征、结 构特征 、性别 比例结 构。结 果表明 :调查 区内天 然南 方红豆杉种群内个体为集群分布,且分布密度大;处于幼年的植株最多,占总量的66%;胸径 > 12 cm的立木 比较少;当个体高度超过 100 cm,种群的大小径级呈正金字塔型;雌雄性比接近 1:1,有利于整个种群的稳定 发展。 关键词:南方红豆杉;种群;数量特征;结构特征;性比 1. 引言 南方红豆杉(Taxus chinensis var. mairei)又名美丽 红豆杉,为中国特有的白垩纪孑遗植物,是集观赏、 药用及材用为一体的重要资源植物[1]。20 世纪 80年 代,在其树皮和枝叶发现并且提取出紫杉醇,对多种 癌症具有显著的疗效,继而引起国内外广泛关注[2,3]。 但该物种对生存环境要求高,自然繁殖能力低,且周 期长,种群竞争能力弱,加之人类乱砍乱伐,使得该 物种数量越来越少,特别是野生资源,目前已处于濒 危状态。1999 年国务院公布的《国家重点保护植物名 *基金项目:国家自然科学基金(31270740)。 #通迅作者。 Open Access 33  保康县南方红豆杉种群特征研究 录》将其列为一级保护植物[4],野生的南方红豆杉资 源越来越受重视。 开展南方红豆杉的种群调查研究,深入掌握其生 态学特性,对其保护和可持续利用有重要的现实意 义。 2. 研究地概况与研究方法 2.1. 研究区自然概况 保康县位于湖北省西北地区,东临南漳,西与神 农架,房县交界,北接谷城,南与宜昌、远安、兴山 毗邻;地理坐标为北纬 31˚21'~32˚06',东经110˚45'~ 111˚31',其最高点关山海拔为2000 m[5]。保康属亚热 带大陆性季风气候,年平均气温低山为 15℃,半高山 为12℃,高山为7℃;极端最高气温 42℃,极端最低 气温−16.5℃;年均降水量为 934.6 mm,年均无霜期 240 d。土壤类型为黄褐土亚类[6],母质层深厚,多在 3~10 m 范围内,质地粘重,多为壤质粘土或粘土,养 分含量属中等水平。自然植被为北亚热带常绿落叶阔 叶混交林;林内主要有腊梅(Chimo nanthus praecox)、 柳杉(Cryptomeria fortune Hooibrenk ex Otto et Dietr)、 银杏(Ginkgo biloba)、栗树(Castanea mollissima)、鸢 尾(Iris tectorum)等植物。 调查地点位于保康县龙坪镇,该区域内南方红豆 杉野生资源分布比较集中,种群保存较好。在该镇的 4个村(仁和村、朱砂村、温坪村、龙坪村)(表1)各选 取一个自然种群进行调查研究。 2.2. 研究方法 2012 年11月上旬,即南方红豆杉的盛果期,在 上述区域展开调查。野外调查采取样方法。根据不同 地区南方红豆杉种群现状,仁和村的样方设置为 40 m × 50 m,朱砂村设置为30 m × 40 m,龙坪村设置为 Table1. The basic environmental factors of survey plots 表1. 调查样地的基础环境因子 地名 海拔 经度 纬度 坡度 坡向 仁和村 1360 m 111˚26'45.4''E 31˚39'22.1''N 38˚ 阳 朱砂村 930 m 111˚29'49.5''E 31˚36'37.2''N 25˚ 阳 温坪村 1110 m 111˚29'58.6''E 31˚36'3.4''N 45˚ 阳 龙坪村 1055 m 111˚29'59.1''E 31˚36'3.3''N 31˚ 阳 30 m × 30 m,温坪村设置为20 m × 30 m 等4种样地。 记录样地海拔、坡度、坡向、经纬度、土壤状况以及 干扰度等,实测样地内南方红豆杉的株数、株高、胸 径、基径、冠幅和生长状况,并且统计性别比例。 3. 结果与分析 3.1. 南方红豆杉种群的密度 除根据野外实际观测,四个样地的南方红豆杉种 群中的个体分布都是集群分布。仁和村在 40 m × 50m 的样方内,分布有天然南方红豆杉 105 株;朱砂村在 30 m × 40 m的样方内,分布有 40 余株;龙坪村 30 m × 30 m 的样方内有 40株;温坪村在20 m × 30 m 的样 方内分布有 6株。其中实测单株最大基径为73 cm, 树高 6 m,为雌株。根据对 4个村的不同层次(更新层、 演替层和主林层)[7]的天然南方红豆杉数量统计发现 (表2):龙坪村的南方红豆杉更新层个体匮乏,仁和村 和朱砂村的更新层和演替层单位面积个体数量较多, 整体趋势为增长型;其中仁和村的天然南方红豆杉分 布密度最大,资源比较丰富;温坪村的资源分布较少。 3.2. 南方红豆杉种群的年龄结构 年龄结构是种群的重要特征,对其分析是探索种 群动态的有效方法,但在许多植物种类中,年龄结构 仅能提供有限的描述,植物的生长率与年龄没有密切 关联[8,9]。许多学者在研究工作中用径级结构代替年龄 结构,效果良好,本文也采用这种方法。在调查范围 内,依据种群大小结构立木级的划分标准[10-12]及南方 红豆杉种群生活史特点,将南方红豆杉划分为 5级: I级幼苗,(H < 100 cm);II 级幼树,胸径(DBH < 3 cm); III 级立木(3 cm ≤ DBH < 12 cm);IV级立木(12 cm ≤ DBH < 20 cm);V级立木(20 cm ≤ DBH)[13]。南方红豆 杉个体的胸(地)径分布有如下规律(图1):四个样方的 II 级幼树资源比较多,占总量的 25%~54%,整个种群 当个体高度超过100 cm后,呈金字塔增长型。龙坪 村和温坪村的 I级幼苗资源缺失,但III 级立木资源丰 富,仁和村的年龄结构最稳定,呈金字塔增长型。根 据不同胸径级范围南方红豆杉样株平均树高的统计 分析表明(图2);正常情况下3 cm~20 cm区间南方红 豆杉个体的高生长最为迅速,总体上南方红豆杉生长 缓慢,温坪村的缺乏 IV 级立木。 Open Access 34  保康县南方红豆杉种群特征研究 Open Access 35 Table 2. The statistics of natural Taxus chinensis var. mairei population 表2. 天然南方红豆杉种群数量统计 地点 群落层次 样方内南方红豆杉数量 样方面积(m2) 株数/m2 更新层 65 0.0325 演替层 35 0.0175 主林层 5 0.0025 和村 合计 105 2000 0.0525 更新层 18 0.015 演替层 13 0.011 主林层 9 0.007 朱砂村 合计 40 1200 0.033 更新层 0 0 演替层 15 0.017 主林层 7 0.008 龙坪村 合计 22 900 0.025 更新层 2 0.004 演替层 2 0.003 主林层 2 0.003 温坪村 合计 6 600 0.01 0 10 20 30 40 50 60 Ⅰ级幼苗 Ⅱ级幼树 Ⅲ级立木 Ⅳ级立木 Ⅴ级立木 胸径(cm) 百分比(%) 仁和村 朱砂村 龙坪村 温坪村 Figure 1. DBH distribution of natural Taxus chinensis var. mairei population 图1. 天然南方红豆杉种群径级分布 Figure 2. The average tree high of different DBH group 图2. 不同径级南方红豆杉的平均树高  保康县南方红豆杉种群特征研究 3.3. 南方红豆杉种群的性别比 根据野外调查数据,对四个样方的南方红豆杉个 体进行了性别统计(表3)。结果显示龙坪村的雌株和雄 株的比值为 1.64,其他地方的雌雄比都接近 1:1。各 样方中处于幼年的比较多,占总量的60%~91%,有 足够的发展潜力。温坪村的南方红豆杉种群中只有一 株雌树,基径73 cm,雄株 1株(为III级立木)在距离 雌株海拔低于10 m处,其它皆为童期,周围百米范 围内没有雄株。 4. 讨论 天然南方红豆杉虽然在保康县有较多的种群和 相对集中的分布,但种群为岛屿状间隔分布,且种群 间结构差异很大。温坪村和龙坪村缺乏I级幼苗,仁 和村和朱砂村的南方红豆杉种群年龄结构为增长型。 总体上在所调查样地中处于更新层的南方红豆杉幼 苗居多,DBH > 12 cm 的立木比较少,这样的种群结 构不利于南方红豆杉种群的发展,其原因可能来自如 下两个方面: 1) 原生生境改变对种群发展的不利影响 南方红豆杉是典型的阴性树种,多生于高海拔区 的阴坡、沟谷及半阴坡的针叶林、针阔叶混交林及落 叶阔叶林中,并且树苗忌晒,幼树和成树忌密闭,在 郁闭度 0.5~0.6 之间,长势较好[14]。调查的样地中, 都在离人居村落附近,受认为干扰较重,在过去的几 十年,当地原生森林植被遭到反复采伐利用,南方红 豆杉及其生境遭到一定程度的破坏。后因为当地林业 管理部门的保护意识等原因,被较好地保存下来,但 由于上层林冠的优势种基本被伐除,使得林层的郁闭 度发生了改变,多数大径级、生理成熟的南方红豆杉 个体失去了原有湿润、庇荫的生境,种群退化,生长 Table 3. The statistics of natural Taxus chinensis var. mairei sex structure 表3. 天然南方红豆杉性别比例统计 比例 幼年期(%) 雌株(%) 雄株(%) 雌雄比 仁和村 91 4 5 0.80 朱砂村 72 13 15 0.87 龙坪村 42 36 22 1.64 温坪村 60 20 20 1.00 不良。温坪村和龙坪村是离村落最近的样地,受干扰 最严重,幼苗由于没有庇护,几乎缺失。仁和村离村 落较远,各径级的植株都有,并且南方红豆杉种群呈 增长型。总体上大径级的立木比较少,个别地区幼苗 没有,需要尽快采取保护措施,恢复南方红豆杉生长 的生境条件。 2) 种群的生态生物学特性决定了该种在种间竞 争中处于不利位置 南方红豆杉生长缓慢,一般在生长 40~60 年后开 始结实,由于个体间隔或花时不遇,使传粉受精受阻, 造成结实量很低。自然条件下,南方红豆杉种子必须 要度过两冬一夏,在完成形态和生理上的成熟后萌 发,此期间又有很多种子腐烂败坏或遭动物啃食,使 得萌发的幼苗很少。仁和村和朱砂村的幼苗比较多, 但是天然更新的个体多分布在母树周围,种间竞争压 力大,在生长过程中将会只有一部分能成为Ⅲ级以上 立木。温坪村和龙坪村有点相似,都没有幼苗,温坪 村的雄株在雌株10 m以下,且雄花稀少,可以视作 温坪村和龙坪村南方红豆杉的雌雄比都大于 1,四个 样地比较而言,这样的性别比例结构不利于南方红豆 杉种群的发展。所有这些生态生物学特性,直接影响 了天然南方红豆杉种群的结构和发展。 5. 结论 研究结果表明,保康县的天然南方红豆杉资源比 较丰富,在调查区域内,南方红豆杉个体的平均分布 密度达 0.01。但种群结构不合理,处于幼年期的南方 红豆杉占总量66%,IV 级立木(12 cm ≤ DBH < 20 cm) 匮乏,且分布不均,这样的结构不利于南方红豆杉种 群发展。南方红豆杉的种群性别比统计结构显示,雌 雄性比接近1:1 时有利于种群的稳定发展。针对南方 红豆杉种群的分布现状和发展动态,建议重点保护南 方红豆杉种群及其分布生境,并减少当地人为干扰对 中年个体的破坏作用,为南方红豆杉种群个体发育提 供适宜的生境,促进该种群的自然更新。 参考文献 (References) [1] 廖文波, 张志权, 苏志荛 (1996) 抗癌植物南方红豆杉保护 生物学价值的评价(一). 生态科学 , 15, 17-20. [2] Wani, M.C., Taylor, H.L., Wall, M.E., et al. (1971) Plant antitu- mor agents VI: Isolation and structure of taxol, a novel antien- Open Access 36  保康县南方红豆杉种群特征研究 kemic and antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 95, 23-25. [3] Ettouati, L., Ahond, A., Poupat, C., et al. (1991) Reversion of Taxinine B. Journal of Natural Products, 54, 1455. [4] Yu, Y.F. (1999) The landmark of wild plant conservation in China. Plant, 5, 3-11. [5] 辛建荣, 唐嘉耀, 张俊霞 (1999) 保康县地质特征及其对旅 游资源景观的影响. 地质科技情报 , 18, 75-77. [6] 王庆云 (1984) 湖北省土壤地理分布的卫星图像解译与验证. 土壤学报 , 21, 351-357. [7] 刘彤 (2007) 天然东北红豆杉种群生态学研究. 东北林业大 学, 哈尔滨. [8] 孙儒泳, 李庆芳, 牛翠娟, 等 (2002) 基础生态学. 高等教育 出版社, 北京, 6-85. [9] 马宇飞, 李俊清 (2005) 湖北七姊妹山珙桐种群结构研究. 北京林业大学学报 , 27, 12-16. [10] 周纪伦, 郑师章, 等 (1993) 植物种群生态学. 高等教育出版 社, 北京, 96-115. [11] 王伯荪, 李鸣光, 彭少麟 (1995) 植物种群学. 广东高等教育 出版社, 广州. [12] Brodie, C., Howle, G. and Fortin, M.J. (1995) Development of a Populus balsamifera clone in Subaretic Quebec reconstructed from spatial analyses. Journal of Ecology, 83, 309-320. [13] 茹文明 (2006) 濒危植物南方红豆杉生态学研究. 山西大学, 太原. [14] 费永俊, 雷则湘, 余昌均, 等 (1997) 中国红豆杉属植物的濒 危原因及可持续利用对策. 自然资源 , 5, 59-63. Open Access 37 |