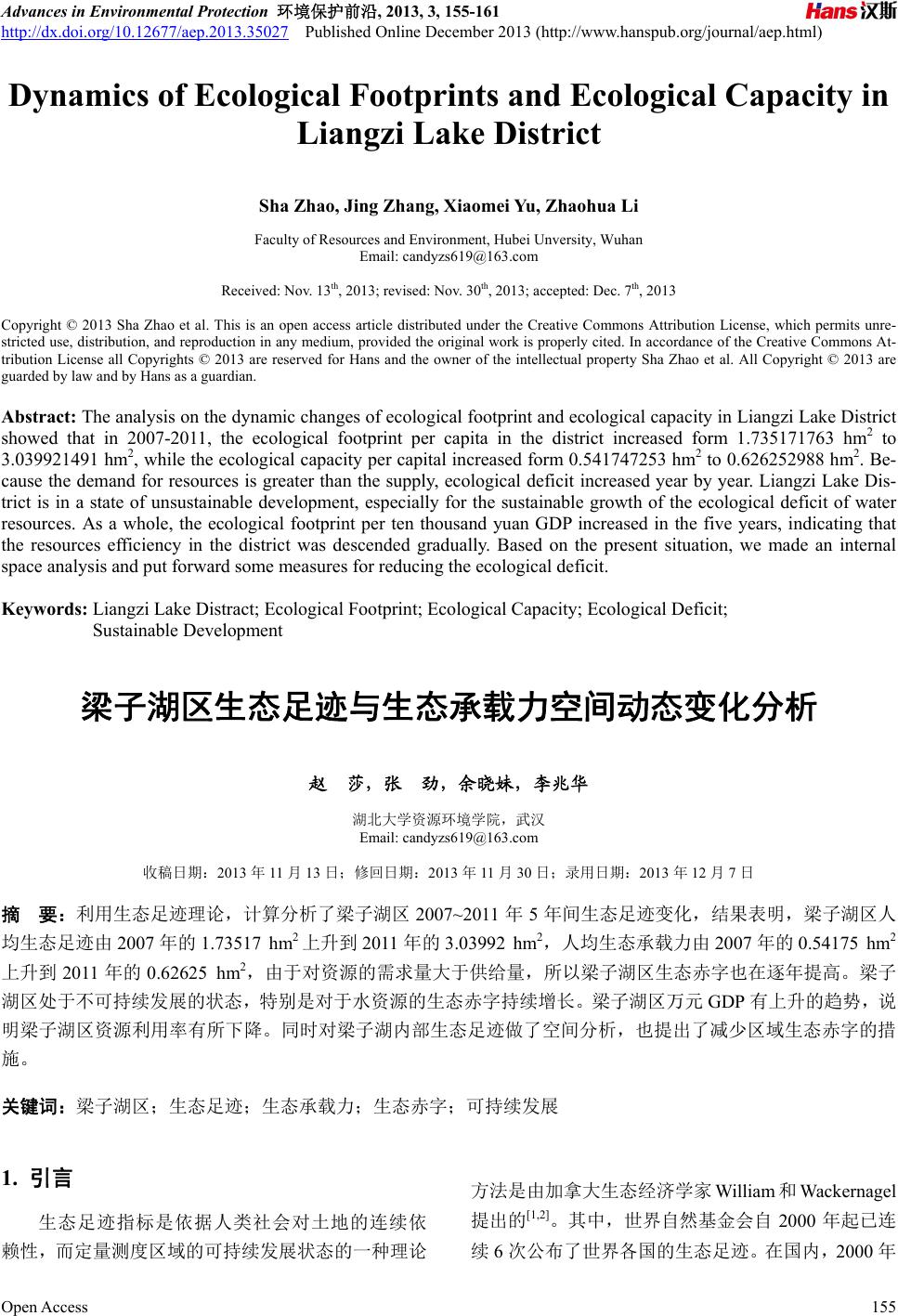

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2013, 3, 155-161 http://dx.doi.org/10.12677/aep.2013.35027 Published Online December 2013 (http://www.hanspub.org/journal/aep.html) Dynamics of Ecological Footprints and Ecological Capacity in Liangzi Lake District Sha Zhao, Jing Zhang, Xiaomei Yu, Zhaohua Li Faculty of Resources and Environment, Hubei Unversity, Wuhan Email: candyzs619@163.com Received: Nov. 13th, 2013; revised: Nov. 30th, 2013; accepted: Dec. 7th, 2013 Copyright © 2013 Sha Zhao et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons At- tribution License all Copyrights © 2013 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Sha Zhao et al. All Copyright © 2013 are guarded by law and by Hans as a guardian. Abstract: The analysis on the dynamic changes of ecological footprint and ecological capacity in Liangzi Lake District showed that in 2007-2011, the ecological footprint per capita in the district increased form 1.735171763 hm2 to 3.039921491 hm2, while the ecological capacity per capital increased form 0.541747253 hm2 to 0.626252988 hm2. Be- cause the demand for resources is greater than the supply, ecological deficit increased year by year. Liangzi Lake Dis- trict is in a state of unsustainable development, especially for the sustainable growth of the ecological deficit of water resources. As a whole, the ecological footprint per ten thousand yuan GDP increased in the five years, indicating that the resources efficiency in the district was descended gradually. Based on the present situation, we made an internal space analysis and put forward some measures for reducing the ecological deficit. Keywords: Liangzi Lake Distract; Ecological Footprint; Ecological Capacity; Ecological Deficit; Sustainable Development 梁子湖区生态足迹与生态承载力空间动态变化分析 赵 莎,张 劲,余晓妹,李兆华 湖北大学资源环境学院,武汉 Email: candyzs619@163.com 收稿日期:2013 年11 月13 日;修回日期:2013年11月30 日;录用日期:2013 年12 月7日 摘 要:利用生态足迹理论,计算分析了梁子湖区 2007~2011 年5年间生态足迹变化,结果表明,梁子湖区人 均生态足迹由2007 年的 1.73517 hm2上升到 2011 年的 3.03992 hm2,人均生态承载力由 2007 年的 0.54175 hm2 上升到 2011 年的 0.62625 hm2,由于对资源的需求量大于供给量,所以梁子湖区生态赤字也在逐年提高。梁子 湖区处于不可持续发展的状态,特别是对于水资源的生态赤字持续增长。梁子湖区万元 GDP 有上升的趋势,说 明梁子湖区资源利用率有所下降。同时对梁子湖内部生态足迹做了空间分析,也提出了减少区域生态赤字的措 施。 关键词:梁子湖区;生态足迹;生态承载力;生态赤字;可持续发展 1. 引言 生态足迹指标是依据人类社会对土地的连续依 赖性,而定量测度区域的可持续发展状态的一种理论 方法是由加拿大生态经济学家 William 和Wackernagel 提出的[1,2]。其中,世界自然基金会自2000 年起已连 续6次公布了世界各国的生态足迹。在国内,2000年 Open Access 155  梁子湖区生态足迹与生态承载力空间动态变化分析 徐中民、张志强等首先引进生态足迹理论,而后谢鸿 宇将生态足迹模型改进提高了实用性[3-6]。此后我国关 于生态足迹的研究逐渐增多,有部分学者对国内以及 湖北省内生态足迹进行了核算[7-12],但是有关特别某 一区域小范围内的动态研究报道及空间分析较少。由 于此方法不是采用货币化估值,具有易于理解、分析 方法直观明了和可操作性强等优点,已成为一种十分 流行的测度生态可持续发展的定量方法。 梁子湖区历年来受到高度重视,对于该区的生态 环境保护做了大量的工作。本文运用生态足迹理论, 计算分析了梁子湖区 2007年到 2011 年间生态足迹与 生态承载力的动态变化,测算出对于生态资源的赤字 和盈余,同时将人均生态足迹与万元GDP 结合起来, 分析梁子湖区生态环境的内在问题,清晰的反映出该 区域的生态环境现状以及资源可持续利用的问题。 2. 研究区与研究方法 区域概况 梁子湖区位于湖北省东南部,长江中游南岸。地 跨东经 114˚32'~114˚43 ',北纬 30˚01'~30˚16'。全区国 土面积 482.5 km2,占全省总面积的0.29%,其中耕地 面积 1.15 万公顷,林地面积 7082 公顷,水域面积 1.27 万公顷。梁子湖区西部为梁子湖洼地,南部为山带。 区内有我国著名的淡水湖泊梁子湖,梁子湖因其动植 物的多样性与完整性,被专家学者称为“化石型湖 泊”、“武昌鱼故乡”、“物种基因库”和“鸟类乐园”。 全区总人口 177,999人,2011年全区 GDP 为32.4 亿 元,发展速度较慢。 近年来,梁子湖区由于水产养殖业强度较大,生 态环境恶化,导致水域以及环境污染等一系列生态问 题频出,对资源的浪费和不合理利用,阻碍了梁子湖 区可持续发展(图1)。 3. 研究方法 3.1. 生态足迹计算方法 生态足迹指在一定人口与经济规模条件下,维持 资源消费和废物消纳所必须的生物生产性土地面积 [13]。它从需求上计算生态足迹,从生态供给上计算生 态承载力,并通过两者比较来判断区域发展的可持续 性[13]。 Figure 1. Administrative zoning of Liangzi Lake 图1. 梁子湖区行政规划图 其计算公式为: j iji EFN efN raaN rcp i (1) 公式(1)中:EF 为总的生态足迹;N为人口总数; ef 为人均生态足迹;aa,为人均 i种交易商品折算的 生物生产面积,i为消费商品和投入的类型;r为均衡 因子;j为生物生产性土地类型;c为i种商品的人均 消费量;p为i种消费商品的平均生产能力。 3.2. 生态承载力 生态承载力又叫生态容量。生物生产性土地是指 具有生物生产能力的土地或水体生物生产是自然资 本产生自然收入的原因:由于自然资本总是与一定的 地球表面相联系,因此生态足迹分析用生物生产性土 地的概念来代表自然资本,各种资源和能源消费项目 都被折算为生物生产性土地面积[14]。 其计算公式为: 1, 2, 3,,6 jj j ECNecNaryj (2) 公式(2)中:EC 为区域总生态承载力;N为人口 数;ec 为人均生态承载力(公顷 /人);aj为人均生物 2 Open Access 156  梁子湖区生态足迹与生态承载力空间动态变化分析 Open Access 157 生产面积;rj为均衡因子;yj为产量因子,yj=ylj/ywj, ylj 指某国家或区域的 j类土地的平均生产力,ywj 指j 类土地的世界平均生产力。 4. 梁子湖区生态足迹计算 根据《梁子湖区统计年鉴》(2007~2011 年)数据, 利用生态足迹计算公式,计算出梁子湖区 5年来生态 足迹以及生态承载力(表1、表 2)。生态足迹主要包括 生物资源账户以及能源和建筑用地账户。计算生态足 迹时,将能源的消费转化为化石燃料生产土地面积, 均采用世界上单位化石燃料生产土地面积的平均发 热量为标准,引入折算系数的概念,将当地能源消费 所消耗的热量折算成一定的化石燃料土地面积[15]。 5. 结果与分析 5.1. 生态足迹的动态变化 由图 2可以看出,耕地、水资源的生态足迹变化 显著,林地、建筑用地、能源用地的生态足迹变化不 是很明显,而由于梁子湖区没有牧草地,所以牧草地 为0。从增量来看,最大的是水资源,5年内增加了 0.94393 hm2/人,其次是耕地,5年内增长了 0.19618 hm2/人。说明梁子湖区对水资源、淡水水域的利用速 度在加快,对林地、耕地、和建设用地的利用速度相 对缓慢。2007 年,各类土地人均生态足迹组成比例是 耕地(60.06%)、林地(0.70%)、化石原料用地(0.11%)、 水域(36.56%)、建筑用地(2.57%)。到 2011 年,经过5 年的变化,各类土地人均生态足迹的组成比例是耕地 (40.74%) 、林地(0.86%) 、建筑用地(1.56%) 、水域 (51.91)%、化石原料用地(4.92) %。 5.2. 生态承载力的动态变化 在计算生态承载力时。主要考虑耕地、草地、林 地以及建筑用地和水域,但是由于梁子湖区没有草地 积,所以不考虑在内。汇总五年来梁子湖区生态承 面 Ta ble 1. The summary of ecological footprints (per capita) of Liangzi Lake District from 2007 to 2011 (unit: hm2/person) 表1. 2007~2011年梁子湖区人均生态足迹汇总(单位:hm2/人) 项目均衡因子 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 耕地 2.8 1.04230 0.73362 1.2125 1.27231 1.23849 林地 1.1 0.01213 0.01483 0.0187 0.02601 0.02614 牧草地 0.5 0 0 0 0 0 水域 0.2 0.63430 1.46422 1.35729 1.5503 1.57823 化石原料产地 1.1 0.00183 0.0027 0.02532 0.0070 0.1496 建筑用地 2.8 0.04461 0.04472 0.04474 0.04662 0.04751 生态足迹 1.73517 2.26009 2.65852 2.90233 3.03992 Table 2. The summary of ecological capacity (per capita) of Liangzi Lake District from 2007 to 2011 (unit: hm2/person) 表2. 2007~2011年梁子湖区人均生态承载力汇总(单位:hm2/人) 土地类型 均衡 产量因子 2007 2008 2009 2010 2011 耕地 2.8 1.857143 0.37723 0.37097 0.38110 0.47703 0.47163 林地 1.1 0.91 0.0556 0.05587 0.06267 0.05805 0.05740 牧草地 0.5 0 0 0 0 0 0 水域 0.2 5.536646 0.09996 0.09959 0.09900 0.09813 0.09702 化石能源用地 1.1 0 0 0 0 0 0 建筑用地 2.8 1.857143 0.08284 0.08305 0.08254 0.08659 0.08561 总生态足迹 0.61562 0.6095 0.62532 0.71981 0.71165 生物多样性(12%) 0.07387 0.07314 0.07504 0.08638 0.08540 生态承载力 0.541747 0.53634 0.55028 0.63343 0.62626  梁子湖区生态足迹与生态承载力空间动态变化分析 载力的数据,在计算生态承载力的时候按照国际惯 例,还要减去12%维持生物多样性要保护的土地[16]。 由图 3可知,耕地生态承载力呈波动上升,人均 生态承载力变化明显,其他土地类型生态承载力变化 不明显。从人均生态承载力动态变化看,水域生态承 载力略微下降,林地、耕地和建筑用地生态承载力有 上升趋势。耕地的生态承载力从 2007年的0.3772 hm2/ 人增加到 2011 年的0.4716 hm2/人,增加了 0.0944 hm2/ 人,是变化幅度最大的土地类型。水域生态承载力从 2007 年的 0.0999 hm2/人下降到 2011 年的0.097 hm2/ 人,减少了 0.00294 hm2/。其他土地类型数值很小, 曲线变化很不明显。在生态承载力的组成中,耕地生 态承载力所占比例一直占绝对优势,水域比例由大到 小变化最显著,其他土地类型比例都变化不大,而且 所占比例较小。2007 年各类土地人均生态承载力组成 农地 Cropland;牧草地 Grazing land;水域 Fishing grounds;林地 Forest land;建成地Built-up land;碳吸收地 Carbon footprint Figure 2. D ynamics of ec olo gic al footprint (per capita) in Liangzi Lake District form 2007 to 2011 图2. 梁子湖区 2007~2011年人均生态足迹动态变化图 农地 Cropland;水 域Fishing grounds;林 地Forest land;建成地 Built-up land Figure 3. D yn amics of b iol og ica l cap ac ity (per capita) in Liangzi Lake District form 2007 to 2011 图3. 梁子湖区人均生态承载力动态变化图 比例是耕地资源(61.2%)、林地(9.03%)、建筑用地 (13.46%)、水域(16.24%),2011年各类土地人均生态 承载力组成比例是耕地(66.27%)、建筑用地(12.02%)、 林地(8.07%)、水域 (13 .63%)。梁子湖区人均生态承载 力总体呈现上升趋势,也说明经济发展对耕地资源的 需求再日益增加,因此供给生态系统中的耕地资源在 增加,呈现动态变化是梁子湖区自然和社会因素的综 合作用。 5.3. 梁子湖区生态赤字与生态盈余分析 生态赤字和生态盈余是用来衡量一个区域可持 续发展程度的重要指标。一个地区的生态承载力小于 生态足迹时,出现生态赤字,其大小等于生态承载力 减去生态足迹的差,表明该地区的人类负荷已经超过 了生态容量;当生态承载力大于生态足迹时,则产生 生态盈余,其大小等于生态承载力减去生态足迹的余 数,表示该地区的生态容量足以支持人类负荷,该区 的生态容量有望加大。 从图 4可以看出,梁子湖区总体呈现显著生态赤 字状态。人均生态赤字从 2007 年的 1.19342 hm2上升 到2011 年的 2.41367 hm2,呈现逐步递增的趋势,在 此期间人均生态足迹在持续增加,人均生态承载力变 化较小,梁子湖区生态赤字也反映出,生态足迹与生 态承载力之间的矛盾加剧,自然资源的消费量已经超 越区域自然生态系统的生态承载力范围,总体上处于 不健康的发展状态。 图5为各项资源人均供应量与需求量在不同年份 的对比关系,计算的 5年期间,耕地和水域出现需求 量大于供给量,表现为赤字,林地和建筑用地的供给 Figure 4. Comparisons of the ecological footprint per capita, eco- logical capacity per capita and ecological deficit per capita 图4. 梁子湖区生态系统人均生态足迹、生态承载力和生态赤字变 化对比图 Open Access 158  梁子湖区生态足迹与生态承载力空间动态变化分析 (I 人均生态足迹需求 Ecological footprint per capita;II 人均生态承载力 Ecological capacity per capita) Figure 5. Average demand and supply of farm land, forest land, building area and water area during 2007-2011 图5. 2007~2011年耕地、林地、水域、建筑用地供给量和需求量 量大于需求量,变现为盈余。,耕地的生态赤字在 2009 年是最大值为0.83139 hm2,而在 2008 为最小值,为 0.36265 hm2,总体生态赤字比较明显,耕地的需求大 于供给,特别是 2008~2009 年生态赤字涨幅比较明显, 其主要原因是因为粗放的农业生产方式,特别是对水 域资源的不合理和高密度利用,造成环境恶化和生态 破坏,而且管理水平和科技水平偏低,造成了逐步扩 大到生态赤字。水域生态赤字数值也较大,梁子湖区 依傍梁子湖,因此水资源丰富,淡水捕捞量较大。2007 年到 2009 年梁子湖区人均水域生态足迹全部为赤字, 从2007年的0.53434 hm2上升到 2011 年的1.48121 hm2。从数据分析来看,梁子湖区人民对淡水生物的 消费量虽然处在增长的阶段,并且有逐年加大的发展 趋势。近年来,梁子湖区虽然已经认识到对梁子湖的 保护,并开始采取了一些补救措施,但是实际存在的 很多问题还没有解决,过于密集和高强度的水产捕捞 以及养殖,长期管理水平低,导致水域的需求仍然大 于供给。从计算数据和表中可以看出,梁子湖区从 2007 年开始生态足迹和生态赤字一直处在增 长的阶 段,相对增长率不是很高。梁子湖区林地以及建设用 地出现生态盈余,表明梁子湖区重视林业资源的合理 利用和保护。 5.4. 梁子湖区生态足迹空间变化 通过图 6梁子湖区生物资源账户生态足迹内部空 间分布,可以明显看出从 2007 年到 2011 年梁子湖区 生态足迹的变化,2007 年生态足迹数值较大的是梁子 镇,2011 年生态足迹较大的为东沟镇,而生态足迹数 值最小的为太和镇,5年来变化不大。梁子镇和东沟 镇第一产业所占生态足迹较大,而水域生态足迹中, 由于梁子镇和东沟镇距离梁子湖较近,特别是梁子岛 耕地资源非常少,岛上居民基本以水产养殖产业为主 体,对水资源的需求量较大。太和镇靠近黄石市,对 于第一产业的需求量较少,工业发展较好、工业生产 产值占全区之首。 3.5 万元GDP 生态足迹的大小可以反映出区域对 资源的利用效益。万元 GDP 生态足迹越大,则利用 资源的效益越低;万元 GDP 生态足迹越小,则利用 资源的效益越高。由图 7可以看出,5年中 2008 年的 人均万元 GDP 生态足迹最低,为 0.1014 hm2/万元, 表明该年梁子湖区资源利用效率最高,2008~2011 年 人均万元 GDP 生他足迹处于上升趋势,说明梁子湖 Open Access 159  梁子湖区生态足迹与生态承载力空间动态变化分析 Figure 6. E F distribution of the internal biological resources in Liangzi Lake in 2007 & 2011 图6. 2007、2011 年梁子湖区内部生物资源生态足迹空间分布 Figure 7. Ecologi cal footprint of ten thousand yuan GDP during 2007-2011 图7. 2007~2011年万元 GDP生 态足迹 区对资源的利用效率处于下降的趋势,对资源的利用 方式没有以及循环利用没有达到可持续发展的状态。 6. 讨论 梁子湖区生态足迹供需矛盾相对突出,经济发展 一定程度上是建立在对资源的过度开发基础上,特别 是对于水资源以及耕地资源的不合理使用,通过以上 分析 2007~2011 年间梁子湖区生态赤字由 2007 年 −1.19342 增长到2011 年的−2.41367,生态赤字存在说 明人类经济活动对地区生态环境的影响强度已高于 其承载力,梁子湖区的发展模式处于一种不可持续的 状态。梁子湖区人均生态足迹的供需结构不平衡,主 要以耕地、水域为主,两者占总量的64.7%~34.45%, 林地仅占 0.66%~0.89%,化石原料供给几乎为 0,万 元GDP 的指标也呈现增长的趋势,提高资源利用率 是缓解生态环境压力的有效手段。根据李潇的计算 2008 年湖北省的人均生态足迹为 2.56 7045,人均生态 承载力为0.593757[17],基本与梁子湖区保持一致。 生态足迹是一种静态性分析方法,没有涉及土地 利用中的其他因素以及对人类现有消费模式的满意 程度等,因此计算可能有一定偏差,但是它涉及范围 较广,从国外的研究来看,仍然可以为区域可持续发 展研究提供很好的方法,为区域生态建设提供了参考 依据。 7. 结论与建议 通过计算梁子湖区生态足迹与生态承载力,人均 生态足迹呈快速增长状态,人均生态承载力有较小增 长,生态赤字持续上升。人均生态足迹的供需结构不 平衡,主要是以耕地和水域为主。万元GDP 也在 2008 下降后持续上升,资源的利用效率较低。 从梁子湖区 2007~2011 年生态足迹与生态承载力 来看,梁子湖区生态足迹赤字并趋于加剧,要提高梁 子湖区生态承载力,减少生态赤字,回归生态发展, 可持续发展,必须制定切实可行的措施进行改善。1) 要树立结构决定功效的宏观调控理念,着力在调整经 济结构上下功夫。2) 围绕经济建设中心,通过发展生 态农业和生态旅游,把产业集群和循环经济结合起 来,走低消耗、低污染、高效益、可持续发展的新型 工业化道路。3) 提高人口素质,改变人们的生产和生 活消费模式。4) 控制人口,减少资源消耗。采用高新 生产技术,转变对资源的利用方式,提高资源利用率。 5) 将生态赤字作为生态环境指标纳入地方政府政绩 考核。生态足迹从区域的生态供给和需求入手, 可以 直观的评价或是衡量自然资源的利用程度和占有量。 参考文献 (References) [1] Wackernagel, M. and Rees, W.E. (1997) Perceptual and struc- tural barriers to investing in natural capital: Economics from an ecological footprint perspective. Ecological Economics, 20, 3- 24. [2] Ree, W.E. (1992) Ecological footprint and appropriated carrying capacity: What urban economies leaves out. Environment and Urbanization, 4, 121-130. [3] 徐中民, 张志强, 程国栋 (2000) 甘肃省 1998年生态足迹计 算与分析. 地理学报 , 5, 607-616. [4] 徐中民, 张志强 (2000) 可持续发展定量指标体系的分类和 评价. 西北师范大学学报 : 自然科学版 , 4, 82-87. [5] 张志强, 徐中民, 程国栋 (2000) 生态足迹的概念及计算模 型. 生态经济, 10, 8-10. [6] 谢鸿宇, 王羚郦, 陈贤生, 等 (2008) 生态足迹评价模型的改 进与应用. 化学工业出版社, 北京, 44-44, 52-53. [7] 陈敏, 王如松, 张丽君, 等 (2006) 中国 2002 年省域生态足 Open Access 160  梁子湖区生态足迹与生态承载力空间动态变化分析 Open Access 161 迹分析. 应用生态学报 , 3, 424-442. [8] 刘义军, 卢武强, 李荣 (2004) 湖北省生态足迹计算与分析. 华中师范大学学报 ( 自然科学版 ), 2, 260-262. [9] 罗佳, 李春梅, 黄建武, 等 (2007) 湖北省 2004 年生态足迹 分析. 华中师范大学学报 , 6, 41-42. [10] 徐中民, 张志强, 程国栋, 等 (2003) 中国 1999 年生态足迹 计算与发展能力分析. 应用生态学报 , 2, 280. [11] 李海燕, 蔡银莺 (2012) 湖北省生态环境可持续性动态分析. 华中农业大学学报 ( 社会科学版 ), 4, 83-88. [12] 罗佳, 李春梅, 黄建武, 吴宜进 (2007) 湖北省2004 年生态 足迹分析. 华中师范大学学报 ( 自然科学版 ), 2, 310-313. [13] Rees, W.E. and Wackernagel, M. (1998) Monetary analysis: Turning a blind eye on sustainability. Ecological Economics, 29, 47-52. [14] Wackernagel, M., Qnisto, L., Bello, P., et al. (1999) National natural capital accounting with the ecological footprint concept. Ecological Economics, 3, 375-390. [15] 杜灵通, 高桂英, 张前进 (2008) 基于生态足迹分析法的宁 夏可持续发展研究. 干旱地区农业研究 , 2, 194-199. [16] Mathis, W., Lewan, L. and Hasson, C.B. (1999) Evaluating of the natural capital with the ecological footprint: Applications in Sweden and Sub-regions. AMBIO, 28, 60-61. [17] 李潇 (2009) 湖北省 2008年生态足迹与生态承载力分析. 铁 道勘测与设计 , 4, 234-238. |