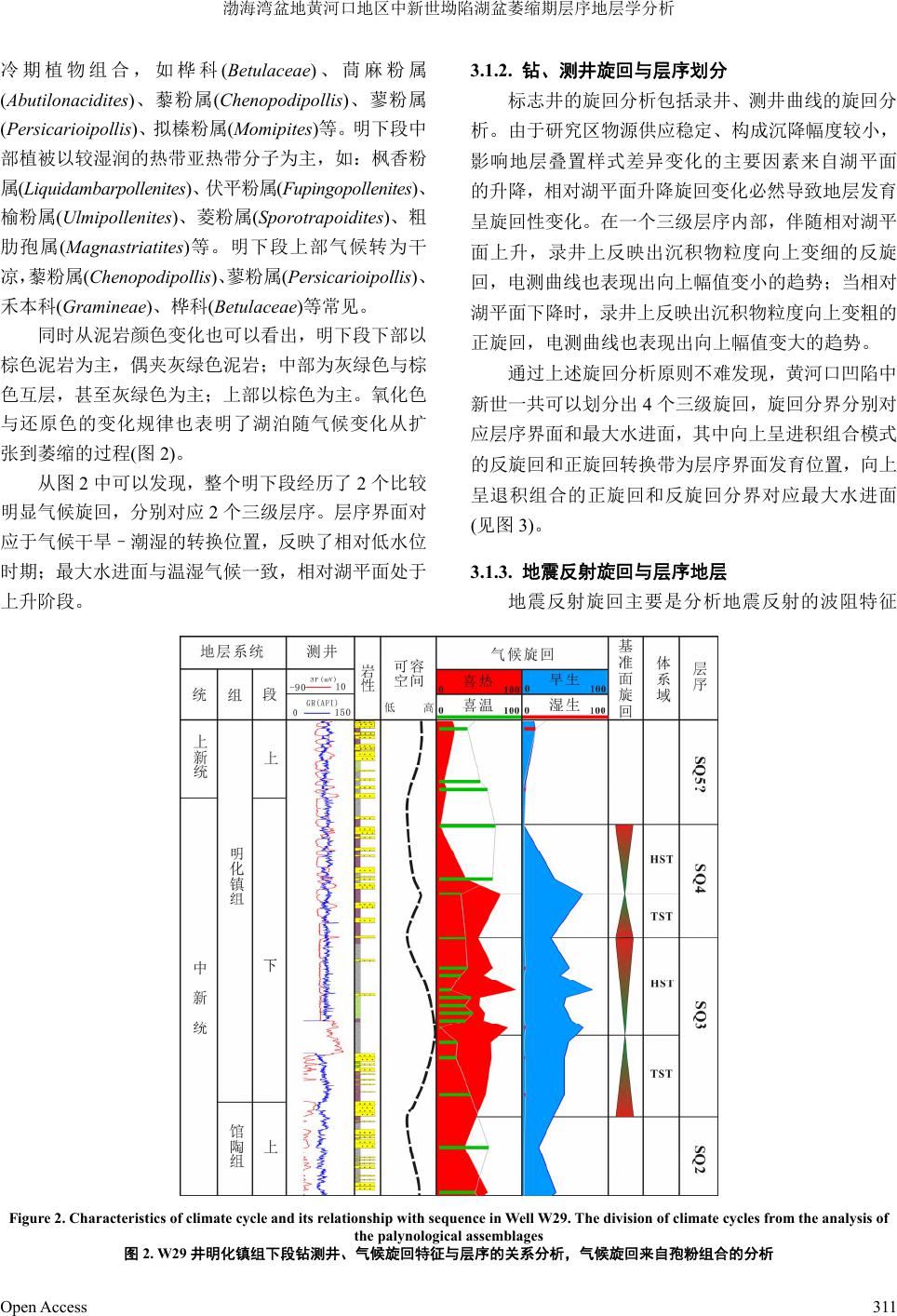

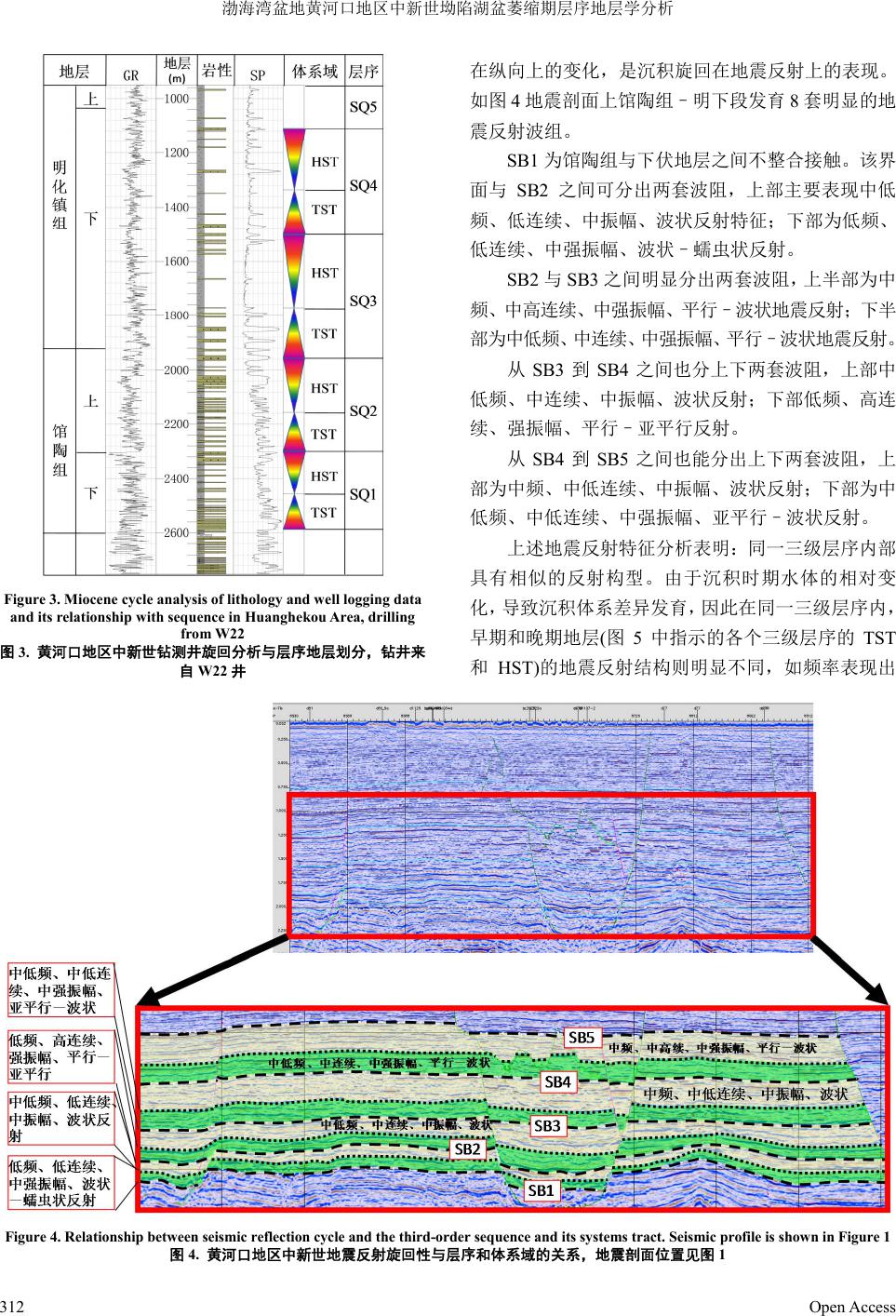

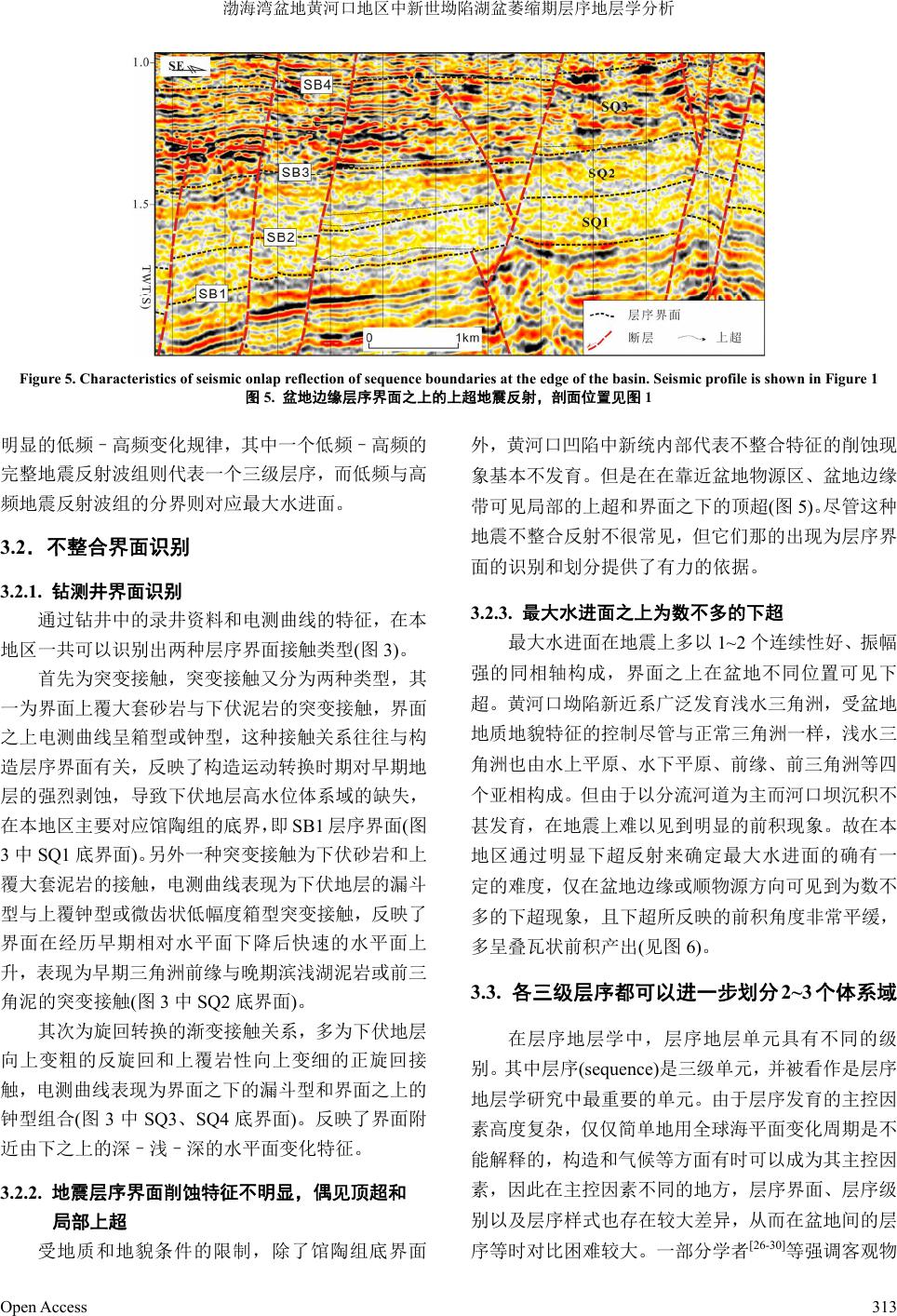

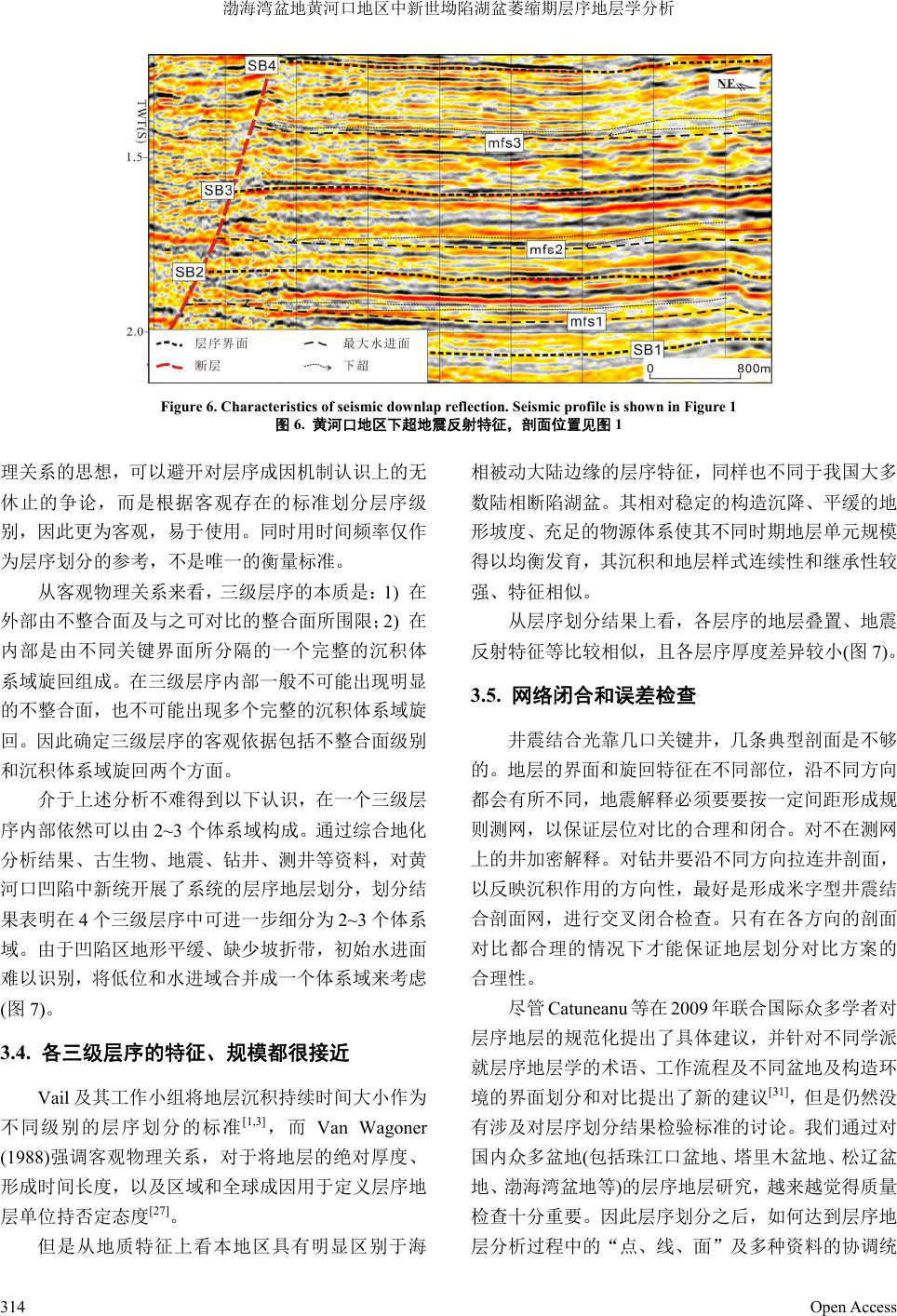

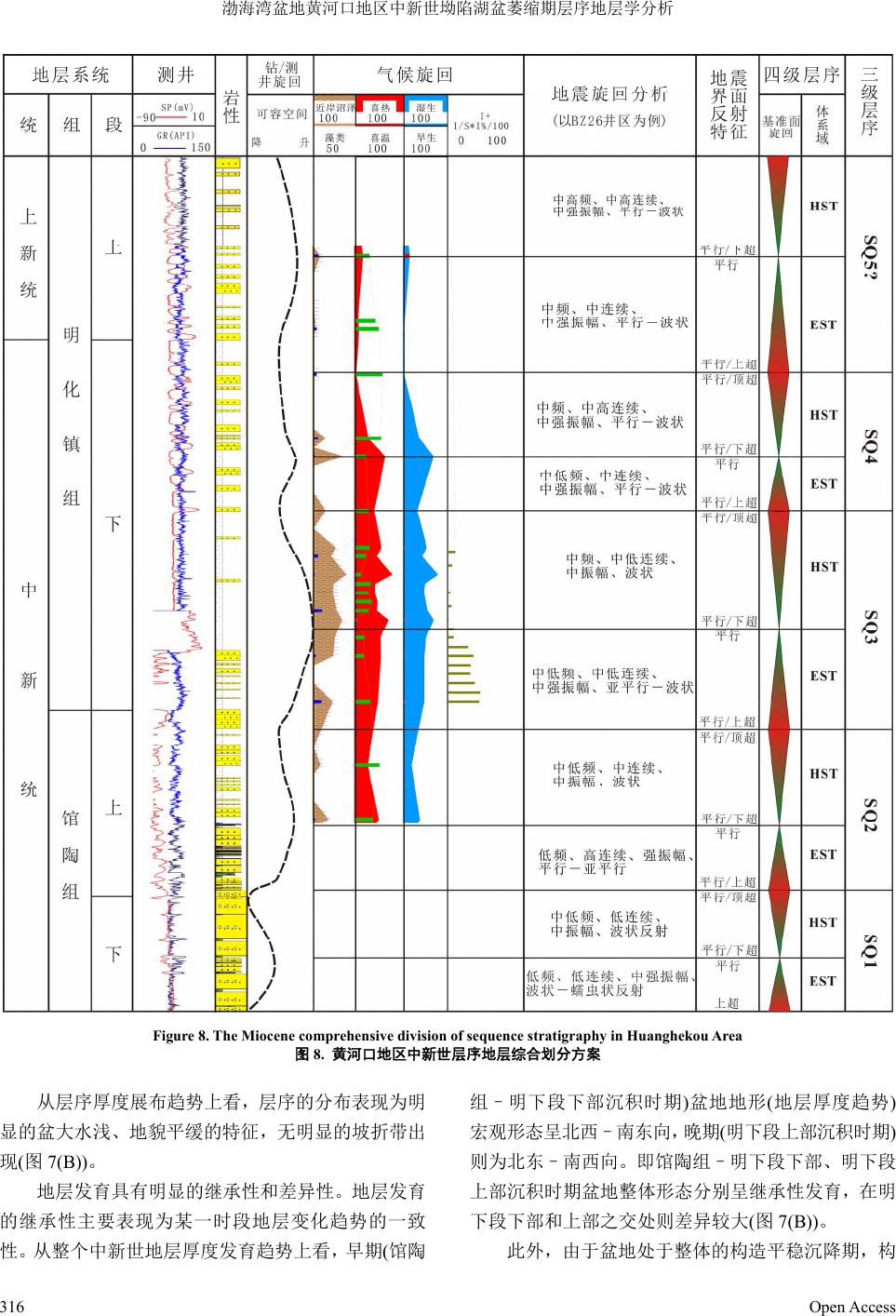

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 308-318 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.36042 Published Online December 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Analysis of Sequence Stratigraphy during Lacustrine Basin Withering Period in the Neocene of Huanghekou Area, Bohai Bay Basin* Yubo Teng1,2,3, Hao Liu1#, Xinhuai Zhou3, Chu nc he n Zhao1 1School of Ocean Sciences, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 2Chengdu University of Technology, Chengdu 3Tianjin Branch of China National Offshore Oil Corporation, Tianjin Email: #lhcugb@163.com Received: Nov. 12th, 2013; revised: Nov. 29th, 2013; accepted: Dec. 9th, 2013 Copyright © 2013 Yubo Teng et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons At- tribution License all Copyrights © 2013 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Yubo Teng et al. All Copyright © 2013 are guarded by law and by Hans as a guardian Abstract: The Neocene in Huanghekou Area was a withering p eriod and the depressional lacustrin e basin was charac- terized by tectonically stable and slow subsidence; a large-area with shallow water and gentle topography; stable pro- venance and weak separation and wel l devel opment of rift and st ron g frag m entation. Thus i t i s di fficult to i dent i fy and sub- divide sequences using the traditional well-seismic data combination method. The establishment and subd ivision of se- quence stratigraphy of the withering period of a continental lacustrine basin was proposed by using the multi-method and technology. Specifically the method is according to the cycle analyses, consulting the identification of unconformity of seismic and drilling well and logging data, considering the drilling well-seismic combinatio n, through the plane n e twork closure of the interpretation results of sequence surface from seismic, drilling well and logging data, and the check of rationality of seq uence subdivision to conduct a comprehensiv e subdivision an d establishment of sequ ence stratigraphy. In the Miocen e of the Huanghekou Area, 4 third-order sequ ences and 8 systems tracts were subdivided . The sequences are obviously developed with inheritance and difference. The “sub-sag” and “valley”, biasing with the Miocene fault, are conducive to the enrichment of sandbodies, which indicates that the macro-distribution of sandbodies in different periods matches well with the faults and that the exploration of shallow systems has a giant potential and prospect. Keywords: Huanghekou Area, Baohai Bay Basin; Miocene; Withering Period of a Depressional Lacustrine Basin; Sequence Stratigraphy 渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序 地层学分析* 滕玉波 1,2,3,刘 豪1#,周心怀 3,赵春晨 1 1中国地质大学(北京)海洋学院,北京 2成都理工大学,成都 3中海石油(中国)有限责任公司天津分公司,天津 Email: #lhcugb@163.com 收稿日期:2013 年11 月12 日;修回日期:2013 年11 月29 日;录用日期:2013 年12 月9日 摘 要:黄河口地区新近纪坳陷湖盆萎缩期具有构造稳定、沉降缓慢;盆大水浅、地形平缓;物源稳定、分割 *基金项目:国家重大专项二期《近海大中型油气田形成条件及勘探技术》(2011ZX05023-002-005)和中央高校基本科研业务费专项资金联合 资助。 #通讯作者。 Open Access 308  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 Open Access 309 性弱;断裂发育、破碎性强等特征。导致钻测井、地震不整合特征不明显,因此运用传统的井震结合开展层序 识别和划分难度较大。论文提出了以旋回分析为主、界面识别为辅、地震–钻井结合为统一,结合层序发育的 规模、层序内部构成的异同来印证层序划分合理性的多技术、多方法联合的层序地层学研究。最后通过对关键 界面(层序及体系域界面)井震结合的平面“网络”闭合解释和误差来评价层序划分的质量。据此将黄河口地区中 新统划分了 4个三级层序、8个体系域。各三级层序具有明显的继承性和差异性。“洼陷”和“沟谷”有利于富 集砂体,且展布方向与区内新近纪断裂斜交,预示了各沉积时期发育的浅水三角洲砂体与断裂体系有很好的匹 配关系,具有良好的油气勘探远景。 关键词:渤海湾盆地黄河口地区;中新世;坳陷湖盆萎缩期;层序地层学 1. 引言 对其进行的层序地层学研究成果也十分丰富,人们主 要通过地震资料建立宏观背景,开展钻测井、露头层 序作为其结合,同时用古地磁、同位素、旋回地层学 等标定时间及时间间隔,达到相互之间的耦合[9,10,13, 15]。但是层序地层学概念模式在那些处于萎缩期、构 造稳定、沉降缓慢、地形平缓、坡度小、发育准平原 沉积的浅水湖盆中又如何应用呢? 层序地层学理论是在研究被动大陆边缘盆地海 相地层基础上提出的[1],经过众多地质科学家的研究 工作[2-8],其理论和方法体系得到了充实和完善,建立 了成熟的海相层序地层模式,并在油气勘探开发中发 挥着巨大的作用。 20 世纪 80 年代中期层序地层学的理论和方法引 入我国后,在指导陆相盆地油气勘探的过程中,发现 来自海相盆地的层序地层学理论不完全适用于中国 的陆相盆地。因此,广大地质工作者结合我国不同类 型的陆相盆地沉积和层序特征,建立了陆相盆地地层 格架和模式,并探索总结出我国陆相盆地层序地层的 研究方法[9-14]。作为陆相盆地类型之一的坳陷湖盆, 黄河口凹陷位于渤海湾盆地的东南部,夹持在渤 南低凸起、莱州湾北部低凸起之间,面积约 3300 km2[16] (图1)。凹陷在经历古近纪裂陷作用后,新近纪以稳定 裂后沉降为主,发育馆陶组和明化镇组,其中中新世 包括馆陶组和明化镇组下段。近年来的勘探研究发 现,中新世渤海湾盆地周边水系非常发育[17-20],尤其 Figure 1. The schematic diagram of the location and tectonic subdivision of Huanghekou Area 图1. 黄河口地区位置与构造区划简图  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 在盆地的西半环有众多河流携带大量的碎屑物质流 向盆地。新近纪的湖泊不同于古近纪的湖泊,通过馆 陶组沉积时期的准平原化作用已经被填平补齐,至明 化镇组沉积时期盆地过渡为坳陷萎缩期。对于那些具 有坡折带的盆地(如准噶尔盆地侏罗系)以地震出发, 对其开展地震、钻测井、露头、古生物等多位一体的 层序地层研究是十分可行的。但渤海湾盆地新近纪具 有:1) 构造稳定、沉降缓慢[16,19];2) 盆大水浅、地 形平缓;3) 物源稳定、分割性弱;4) 断裂发育、破 碎性强等特征。灰绿色泥岩(还原环境)和棕色泥岩(氧 化环境)的频繁交付反应了湖平面浅且进退频繁。此外 特殊的地质条件决定了传统层序划分依据识别困难 [20]:古生物指标藻类含量相对低,丰度不足以显示湖 平面的变化;岩性组合上为砂泥互层,少有断陷期湖 扩域的大套湖相泥岩;从测井上看GR 高值和湖扩域 泥岩不具有对应关系;地震不整合特征不明显。因此 运用传统的井震结合开展层序识别和划分难度较大, 论文将以黄河口中新世为例开展多技术、多方法联合 的层序地层学研究。 2. 资料来源和研究方法 层序识别和划分的基础资料来源于黄河口凹陷 约118 口钻井和大量的二、三维地震数据。其中钻井 的录井、测井数据齐全,约20 口钻井有详细的孢粉 资料鉴定成果,取样间隔为20 m。地震数据包括研究 区西南部约 1000 km的二维地震工区和约 4300 km2 的三维地震工区。 黄河口坳陷湖盆萎缩期层序划分的原则包括:1) 以旋回分析为主,包括钻井古气候旋回、钻测井沉积 记录旋回、地震反射特征旋回等分析。2) 充分利用现 有资料(以地震、钻测井为主)去挖掘为数不多的不整 合特征,并确定层序界面。3) 考虑钻井和地震各自的 优势,并将二者结合,实现地震–钻井分层的统一。 4) 充分考虑研究区中新世构造沉降、地形地貌、沉积 充填等特征,结合层序发育的规模(本文主要考虑是层 序厚度)、层序内部构成(包含几个体系域)的异同来印 证层序划分合理性。5) 最后通过对关键界面(层序及 体系域界面)井震结合的平面“网络”闭合解释和误差 来评价层序划分的质量。因此在具体层序划分过程 中,以地区钻测井、地震资料为基础并充分考虑二者 之间的协调统一,首先开展古气候、钻测井沉积记录 及地震反射的长期(大致相当于三级层序)旋回分析, 以确定湖盆萎缩期三级层序发育序列和特征;在旋回 分析的基础上,通过地震不整合(如上超、顶超等)、 钻测井突变及反/正旋回转换等接触关系的分析,重点 开展各长期旋回转换带附近的不整合面识别,以期达 到旋回与不整合面分析的统一,并通过层序发育规 模、层序内部构成及井震误差统计的分析来进一步验 证层序划分的合理性,为黄河口地区坳陷湖盆萎缩期 三级层序格架的建立夯实基础。 3. 黄河口地区坳陷湖盆萎缩期三级层序划 分与解释标准 3.1. 旋回分析 不同级别的成因旋回(构造旋回、气候旋回、海(湖) 平面旋回)形成不同级别的沉积旋回,构成不同级别层 序的实体。层序旋回性分析包括钻测井、古气候以及 地震反射结构和构型的旋回性。由于盆地构造稳定、 沉降缓慢、地形平缓、坡度小且物源供应充足,影响 地层发育、沉积构成及其叠置样式的差异更多地受古 气候的影响,进而导致岩性在纵向上的组合差异,并 进一步影响了电测曲线和地震反射在时空上的规律 性变化。 3.1.1. 气候旋回与层序划分 相对于海洋背景古气候、古环境演变而言,湖泊 沉积则是地区性古环境、古气候变迁的最佳载体。特 别是那些汇水域小、沉积速率大、水体相对较浅的沉 积盆地,对区域气候变化的响应尤为敏感[21-25]。因此, 气候变化对湖平面的影响至关重要,在构造活动相对 较弱的坳陷萎缩期湖盆,气候变化也必然是影响基准 面变化和可容纳空间变化的主要因素,进而影响了盆 地沉积旋回结构。 孢粉资料是研究区较易获得的、反映地质时期气 候变化的直接证据,其组合的纵向变化反映了古气候 的变化与沉积环境的变迁。从区域上看,渤海新近系 气候变化是从早期的暖温带(馆陶组沉积时期)–中期 湿润的亚热带到暖温带(明下段沉积时期)–晚期的温 带气候(明上段沉积时期)。 以明化镇组下段为例,明下段下部在继承馆陶沉 积期较为干凉气候基础上略为转暖,植被为较干燥温 Open Access 310  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 冷期植物组合,如桦科(Betulaceae)、茼麻粉属 (Abutilonacidites)、藜粉属(Chenopodipollis)、蓼粉属 (Persicarioipollis)、拟 榛 粉 属(Momipites)等。明下段中 部植被以较湿润的热带亚热带分子为主,如:枫香粉 属(Liquidambarpollenites)、伏平粉属(Fupingopollenites)、 榆粉属(Ulmipollenites)、菱粉属(Sporotrapoidites)、粗 肋孢属(Magnastriatites)等。明下段上部气候转为干 凉,藜粉属(Chenopodipollis)、蓼粉属(Persicarioipollis)、 禾本科(Gramineae)、桦科(Betulaceae)等常见。 同时从泥岩颜色变化也可以看出,明下段下部以 棕色泥岩为主,偶夹灰绿色泥岩;中部为灰绿色与棕 色互层,甚至灰绿色为主;上部以棕色为主。氧化色 与还原色的变化规律也表明了湖泊随气候变化从扩 张到萎缩的过程(图2)。 从图 2中可以发现,整个明下段经历了2个比较 明显气候旋回,分别对应2个三级层序。层序界面对 应于气候干旱–潮湿的转换位置,反映了相对低水位 时期;最大水进面与温湿气候一致,相对湖平面处于 上升阶段。 3.1.2. 钻、测井旋回与层序划分 标志井的旋回分析包括录井、测井曲线的旋回分 析。由于研究区物源供应稳定、构成沉降幅度较小, 影响地层叠置样式差异变化的主要因素来自湖平面 的升降,相对湖平面升降旋回变化必然导致地层发育 呈旋回性变化。在一个三级层序内部,伴随相对湖平 面上升,录井上反映出沉积物粒度向上变细的反旋 回,电测曲线也表现出向上幅值变小的趋势;当相对 湖平面下降时,录井上反映出沉积物粒度向上变粗的 正旋回,电测曲线也表现出向上幅值变大的趋势。 通过上述旋回分析原则不难发现,黄河口凹陷中 新世一共可以划分出 4个三级旋回,旋回分界分别对 应层序界面和最大水进面,其中向上呈进积组合模式 的反旋回和正旋回转换带为层序界面发育位置,向上 呈退积组合的正旋回和反旋回分界对应最大水进面 (见图 3)。 3.1.3. 地震反射旋回与层序地层 地震反射旋回主要是分析地震反射的波阻特征 Figure 2. Characteristics of climate cycle and its relationship with sequence in Well W29. The division of climate cycles from the analysis of the palynological assemblages 图2. W29井明化镇组下段钻测井、气候旋回特征与层序的关系分析,气候旋回来自孢粉组合的分析 Open Access 311  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 Figure 3. Miocene cycle analysis of lithology and well logging data and its relationship with sequence in Huanghekou Area, drilling fr om W 22 图3. 黄河口地区中新世钻测井旋回分析与层序地层划分,钻井来 自W22 井 在纵向上的变化,是沉积旋回在地震反射上的表现。 如图 4地震剖面上馆陶组–明下段发育8套明显的地 震反射波组。 SB1 为馆陶组与下伏地层之间不整合接触。该界 面与 SB2 之间可分出两套波阻,上部主要 表现中 低 频、低连续、中振幅、波状反射特征;下部为低频、 低连续、中强振幅、波状–蠕虫状反射。 SB2 与SB3之间明显分出两套波阻,上半部为中 频、中高连续、中强振幅、平行–波状地震反射;下半 部为中低频、中连续、中强振幅、平行–波状地震反射。 从SB3 到SB4 之间也分上下两套波阻,上部中 低频、中连续、中振幅、波状反射;下部低频、高连 续、强振幅、平行–亚平行反射。 从SB4 到SB5 之间也能分出上下两套波阻,上 部为中频、中低连续、中振幅、波状反射;下部为中 低频、中低连续、中强振幅、亚平行–波状反射。 上述地震反射特征分析表明:同一三级层序内部 具有相似的反射构型。由于沉积时期水体的相对变 化,导致沉积体系差异发育,因此在同一三级层序内, 早期和晚期地层(图5中指示的各个三级层序的TST 和HST)的地震反射结构则明显不同,如频率表现出 Figure 4. Relationship between seismic reflection cycle and the third-order sequence and its systems tract. Seismic profile is shown in Figure 1 图4. 黄河口地区中新世地震反射旋回性与层序和体系域的关系,地震剖面位置见图 1 Open Access 312  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 Figure 5. C ha ra ct eri stics of seismic onlap reflection of sequence boundaries at the edge of the basin. Seismic profile is shown in Figure 1 图5. 盆地边缘层序界面之上的上超地震反射,剖面位置见图1 明显的低频–高频变化规律,其中一个低频–高频的 完整地震反射波组则代表一个三级层序,而低频与高 频地震反射波组的分界则对应最大水进面。 3.2.不整合界面识别 3.2.1. 钻测井界面识别 通过钻井中的录井资料和电测曲线的特征,在本 地区一共可以识别出两种层序界面接触类型(图3)。 首先为突变接触,突变接触又分为两种类型,其 一为界面上覆大套砂岩与下伏泥岩的突变接触,界面 之上电测曲线呈箱型或钟型,这种接触关系往往与构 造层序界面有关,反映了构造运动转换时期对早期地 层的强烈剥蚀,导致下伏地层高水位体系域的缺失, 在本地区主要对应馆陶组的底界,即 SB1 层序界面(图 3中SQ1 底界面)。另外一种突变接触为下伏砂岩和上 覆大套泥岩的接触,电测曲线表现为下伏地层的漏斗 型与上覆钟型或微齿状低幅度箱型突变接触,反映了 界面在经历早期相对水平面下降后快速的水平面上 升,表现为早期三角洲前缘与晚期滨浅湖泥岩或前三 角泥的突变接触(图3中SQ2 底界面)。 其次为旋回转换的渐变接触关系,多为下伏地层 向上变粗的反旋回和上覆岩性向上变细的正旋回接 触,电测曲线表现为界面之下的漏斗型和界面之上的 钟型组合(图3中SQ3、SQ4 底界面)。反映了界面附 近由下之上的深–浅–深的水平面变化特征。 3.2.2. 地震层序界面削蚀特征不明显,偶见顶超和 局部上超 受地质和地貌条件的限制,除了馆陶组底界面 外,黄河口凹陷中新统内部代表不整合特征的削蚀现 象基本不发育。但是在在靠近盆地物源区、盆地边缘 带可见局部的上超和界面之下的顶超(图5)。尽管这种 地震不整合反射不很常见,但它们那的出现为层序界 面的识别和划分提供了有力的依据。 3.2.3. 最大水进面之上为数不多的下超 最大水进面在地震上多以 1~2 个连续性好、振幅 强的同相轴构成,界面之上在盆地不同位置可见下 超。黄河口坳陷新近系广泛发育浅水三角洲,受盆地 地质地貌特征的控制尽管与正常三角洲一样,浅水三 角洲也由水上平原、水下平原、前缘、前三角洲等四 个亚相构成。但由于以分流河道为主而河口坝沉积不 甚发育,在地震上难以见到明显的前积现象。故在本 地区通过明显下超反射来确定最大水进面的确有一 定的难度,仅在盆地边缘或顺物源方向可见到为数不 多的下超现象,且下超所反映的前积角度非常平缓, 多呈叠瓦状前积产出(见图6)。 3.3. 各三级层序都可以进一步划分2~3个体系域 在层序地层学中,层序地层单元具有不同的级 别。其中层序(sequence)是三级单元,并被看作是层序 地层学研究中最重要的单元。由于层序发育的主控因 素高度复杂,仅仅简单地用全球海平面变化周期是不 能解释的,构造和气候等方面有时可以成为其主控因 素,因此在主控因素不同的地方,层序界面、层序级 别以及层序样式也存在较大差异,从而在盆地间的层 序等时对比困难较大。一部分学者[26-30]等强调客观物 Open Access 313  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 Figure 6. C ha rac ter is tics of seismic downlap reflection. Seismic profile is shown in Figure 1 图6. 黄河口地区下超地震反射特征,剖面位置见图 1 理关系的思想,可以避开对层序成因机制认识上的无 休止的争论,而是根据客观存在的标准划分层序级 别,因此更为客观,易于使用。同时用时间频率仅作 为层序划分的参考,不是唯一的衡量标准。 从客观物理关系来看,三级层序的本质是:1) 在 外部由不整合面及与之可对比的整合面所围限;2) 在 内部是由不同关键界面所分隔的一个完整的沉积体 系域旋回组成。在三级层序内部一般不可能出现明显 的不整合面,也不可能出现多个完整的沉积体系域旋 回。因此确定三级层序的客观依据包括不整合面级别 和沉积体系域旋回两个方面。 介于上述分析不难得到以下认识,在一个三级层 序内部依然可以由 2~3个体系域构成。通过综合地化 分析结果、古生物、地震、钻井、测井等资料,对黄 河口凹陷中新统开展了系统的层序地层划分,划分结 果表明在4个三级层序中可进一步细分为2~3 个体系 域。由于凹陷区地形平缓、缺少坡折带,初始水进面 难以识别,将低位和水进域合并成一个体系域来考虑 (图7)。 3.4. 各三级层序的特征、规模都很接近 Vail 及其工作小组将地层沉积持续时间大小作为 不同级别的层序划分的标准[1,3],而 Van Wagoner (1988)强调客观物理关系,对于将地层的绝对厚度、 形成时间长度,以及区域和全球成因用于定义层序地 层单位持否定态度[27]。 但是从地质特征上看本地区具有明显区别于海 相被动大陆边缘的层序特征,同样也不同于我国大多 数陆相断陷湖盆。其相对稳定的构造沉降、平缓的地 形坡度、充足的物源体系使其不同时期地层单元规模 得以均衡发育,其沉积和地层样式连续性和继承性较 强、特征相似。 从层序划分结果上看,各层序的地层叠置、地震 反射特征等比较相似,且各层序厚度差异较小(图7)。 3.5. 网络闭合和误差检查 井震结合光靠几口关键井,几条典型剖面是不够 的。地层的界面和旋回特征在不同部位,沿不同方向 都会有所不同,地震解释必须要要按一定间距形成规 则测网,以保证层位对比的合理和闭合。对不在测网 上的井加密解释。对钻井要沿不同方向拉连井剖面, 以反映沉积作用的方向性,最好是形成米字型井震结 合剖面网,进行交叉闭合检查。只有在各方向的剖面 对比都合理的情况下才能保证地层划分对比方案的 合理性。 尽管 Catuneanu等在 2009 年联合国际众多学者对 层序地层的规范化提出了具体建议,并针对不同学派 就层序地层学的术语、工作流程及不同盆地及构造环 境的界面划分和对比提出了新的建议[31],但是仍然没 有涉及对层序划分结果检验标准的讨论。我们通过对 国内众多盆地(包括珠江口盆地、塔里木盆地、松辽盆 地、渤海湾盆地等)的层序地层研究,越来越觉得质量 检查十分重要。因此层序划分之后,如何达到层序地 层分析过程中的“点、线、面”及多种资料的协调统 Open Access 314  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 Figure 7. C omprehensive analysis of sequence stratigraphy through drilling well and seismic data (A) and the thickness of systems tract of each sequence (B) 图7. 黄河口地区中新世井震结合层序划分(A)和各层序体系域厚度平面展布(B) 一,必须有一套质量监控的方法和标准,才能对层序 地层划分对比的质量有一个科学的评估,使应用者对 其精度和可信度有一个准确的把握,可以正确地应 用。本论文根据多年来的研究结果试图提出以下质量 监控原则和标准: 1) 地震界面检查:要求不整合面和体系域界面特 征清楚,少有串轴现象,断层两盘地层厚度合理。 2) 单井检查:要求单井剖面、岩心上的不整合面、 体系域界面划分合理,界面附近和层序内相序和沉积 旋回性、阶段性关系合理。 3) 联井剖面交叉检验:沉积旋回和不整合面、体 系域界面对比的合理性。 4) 井震结合误差检验:由于受地震资料的分辨率 和声波测井本身品质的影响,井震之间层序划分结果 必然会产生一定的误差。通过统计钻井分层和地震分 层换算深度的误差,可以把握井震结合一致性的程 度,这是评价层序划分质量的一项重要指标。井震结 合误差分析标准首先适用于生产,其次要充分考虑研 究范围和层序划分级别。通过多年实际工作经验的总 结,并结合生产所需,一般地将区域三级层序界面的 井震误差为 10%~15%,重点地区准层序组界面井震 误差控制在 5%左右(井点位置误差计算方法:井震误 差值/相邻层序平均厚度)。 5) 等时性检验:检查层序界面与古生物资料、同 位素年龄资料的一致性,特别是跨构造单元时,这一 检验十分重要。 通过对研究区所有参与井震结合层序划分的钻 井的统计,井震结合的误差小于10 m的分层占 45%, 大于 30 m的只有 8.9%,均在 10%~15%误差范围内, 因此本次井震结合进行层序划分的结果具有较强的 可靠性。 4. 黄河口凹陷中新世层序地层划分结果及 特征 通过上述综合分析在新近系共识别出 5个三级旋 回,根据旋回划分结果并结合关键界面特征分析划分 了SB00、SB01、SB02、SB0、SB21、SB2 六个三级 层序界面、五个最大水进面。据此将新近纪馆陶组和 明化镇组共划分为 5个三级层序、10 个体系域(图8), 三级层序自下而上分别对应于馆陶组下段、馆陶组上 段、明化镇组下段下部、明化镇组下段上部、明化镇 组上段地层。 Open Access 315  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 Figure 8. The Miocene comprehensive division of sequence stratigraphy in Huanghekou Area 图8. 黄河口地区中新世层序地层综合划分方案 从层序厚度展布趋势上看,层序的分布表现为明 显的盆大水浅、地貌平缓的特征,无明显的坡折带出 现(图7(B))。 地层发育具有明显的继承性和差异性。地层发育 的继承性主要表现为某一时段地层变化趋势的一致 性。从整个中新世地层厚度发育趋势上看,早期(馆陶 组–明下段下部沉积时期)盆地地形(地层厚度趋势) 宏观形态呈北西–南东向,晚期(明下段上部沉积时期) 则为北东–南西向。即馆陶组–明下段下部、明下段 上部沉积时期盆地整体形态分别呈继承性发育,在明 下段下部和上部之交处则差异较大(图7(B))。 此外,由于盆地处于整体的构造平稳沉降期,构 Open Access 316  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 造的控制作用较弱。受气候和频繁的湖平面波动的影 响,浅水三角洲沉积体系十分发育[18-20]。早期层序中 砂体相对富集区(如主分流河道砂)可形成后期地层沉 积时期的古地貌高,相反浅湖相泥岩、分流间湾等则 易形成局部低洼和沟谷,而后期砂体主要沉积在这些 局部低洼或沟谷地貌单元里,因此早期层序的沉积作 用为后期地层的沉积可提供良好的地貌背景。中新世 各三级层序的厚度趋势呈北西–南东和北东–南西 两个方向,洼陷和沟谷展布方向与其一致。黄河口凹 陷位于郯庐走滑断裂的转折部位,多条走滑断层穿过 该区,区内构造应力复杂,大量断层发育至新近纪且 主体走向为近东西向[16],表明不同时期沉积砂体与断 裂体系呈斜交接触,中新世各三级层序发育的砂体与 断裂的匹配关系良好且能形成大量的小型断块圈闭, 或可能形成基于构造背景下的岩性–构造复合圈闭。 5. 结论 1) 以黄河口凹陷中新统为例,结合该地区稳定的 构造沉降、平缓的古地貌、物源供给充足等特征,提 出了浅水湖盆坳陷萎缩期的层序划分思路和原则。 即:从旋回分析(气候旋回、钻测井旋回、地震旋回) 分析入手,参考地震、钻测井不整合面识别结果,充 分考虑钻测井–地震的结合,并通过地震、钻测井层 序界面解释结果平面网络闭合和层序划分合理性的 质量检查等来进行综合层序地层的划分和建立。 2) 实际资料分析表明,黄河口凹陷中新统气候旋 回明显,钻、测井及地震反射旋回清楚,结合钻测井、 地震层序界面识别以及层序内部构成(体系域)和发育 规模等将黄河口地区中新统划分了 4个三级层序、8 个体系域。 3) 各三级层序地貌形态呈继承性发育,“洼陷” 和“沟谷”展布方向与区内新近纪断裂斜交,预示了 各沉积时期发育的浅水三角洲砂体与断裂体系有很 好的匹配关系,具有良好的油气勘探远景。 参考文献 (References) [1] Vail, P.R., Mitchum, R.M. and Thompson, S. (1977) Seismic stratigraphy and global changes of sea level. In: Payton, C.E., Ed., Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Ex- ploration, AAPG Memoir, 26, 83-97. [2] Haq, B.U., Hardenbol, J. and Vail, P.R. (1987) Chronology of fluctuating sea levels since the Triassic: Science, 235, 1153- 1165. [3] Vail, P.R., Audemard, F., Bowman, S.A., et al. (1991) The strati- graphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology: An overview. Cycles and events in stratigraphy. Berlin: Springer- Verlag, 617-659. [4] Jervey, M.T. (1988) Quantitative geological modeling of silici- clastic rock sequences and their seismic expression. In: Wilgus, C.K., Hastings, B.S., St. C. Kendall, C.G., Posamentier, H.W., Ross, C.A. and Van Wagoner, J.C. Eds., Sea-Level Changes: An Integr at ed A pp roac h, SEPM Special Publication, 42, 47-69. [5] Posamentier, H.W. and Allen, G. (1999) Siliciclastic sequence stratigraphy, concepts and applications: SEPM. Concepts in Sedimentology and Paleontology, 7, 210. [6] Posamentier, H.W. and Morris, W.R. (2000) Aspects of the stratal architecture of forced regressive deposits. In: Hunt, D. and Gawthorpe, R.L., Eds., Sedimentary Responses to Forced Regressions. Special Publication, 172, 19-46. [7] Van Wagoner, J.C., Mitchum Jr., R.M., Campion, K.M. and Rahmanian, V.D. (1990) Siliciclastic sequence stratigraphy in well logs, core, and outcrops: Concepts for high-resolution cor- relation of time and facies. American Association of Petroleum Geologists Methods in Exploration Series, 7, 55 p. [8] Van Wagoner, J.C. (1995) Overview of sequence stratigraphy of foreland basin deposits: Terminology, summary of papers, and glossary of sequence stratigraphy. In: Van Wagoner, J.C. and Bertram, G.T., Eds., Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits: Outcrop and Subsurface Examples from the Creta- ceous of North America. Memoir, 64, ix-xxi. [9] 顾家裕, 郭彬程, 张兴阳 (2005) 中国陆相盆地层序地层格 架及模式. 石油勘探与开发 , 5, 11-14. [10] 吴因业 (1997) 陆相盆地层序地层学分析的方法与实践. 石 油勘探与开发 , 5, 7-10. [11] 薛良清 (1990) 层序地层学在湖相盆地中的应用探讨. 石油 勘探与开发 , 6, 29-34. [12] Lin, C., Kenneth, E., Li, S., Wan, Y., Ren, J. and Zhang, Y. (2001) Sequence architecture, depositional systems, and controls on development of lacustrine basin fills in part of the Erlian basin, northeast China. AAPG Bulletin, 85, 2017-2043. [13] 李思田, 林畅松, 解习农, 杨士恭等 (1995) 大型陆相盆地层 序地层学研究——以鄂尔多斯中生代盆地为例. 地学前缘 , 3-4, 133-136. [14] 解习农, 程守田, 陆永潮 (1996) 陆相盆地幕式构造旋回与 层序构成. 地球科学 : 中国地质大学学报 , 1, 27-33. [15] 王鸿祯, 史晓颖 (1998) 沉积层序及海平面旋回的分类级别 ——旋回周期的成因讨论. 现代地质 , 1, 1-15. [16] 田立新, 余红忠, 周心怀等 (2009) 黄河口凹陷油气成藏的 主控因素. 新疆石油地质 , 3, 319-321. [17] 徐长贵, 姜培海, 武法东, 杨波, 厉大亮 (2002) 渤中坳陷上 第三系三角洲的发现、沉积特征及其油气勘探意义. 沉积学 报 , 4, 588-593. [18] 代黎明, 李建平, 周心怀, 崔忠国, 程建春 (2007) 渤海海域 新近系浅水三角洲沉积体系分析. 岩性油气藏 , 4, 75-81. [19] 朱伟林, 李建平, 周心怀, 郭永华 (2008) 渤海新近系浅水三 角洲沉积体系与大型油气田勘探. 沉积学报 , 4, 575-582. [20] 赖维成, 程建春, 周心怀, 李建平, 代黎明, 张云慧 (2009) 湖盆萎缩期准平原沉积层序划分与砂体特征研究——以黄河 口地区新近系明下段为例. 中国海上油气 , 3, 157-161. [21] Brooks, A.S. and Zastrow, J.C. (2002) The potential influence of climate change on offshore primary production in Lake Michi- gan. Journal of Great Lakes Research, 28, 597-607. [22] Polderman, N.J.and Pryor, S.C. (2003) Linking synoptic-scale cli mate phenomena to lake -lev el va ria bilit y in the Lake Mi chig an - Huron Basin. Journal of Great Lakes Research, 30, 419-434. [23] Finkelstein, S.A. and Davis, A.M. (2006) Paleoenvironmental records of water level and climatic changes from the middle to late Holocene at a Lake Erie coastal wetland, Ontario, Canada. Quaternary Research, 65, 33-43. Open Access 317  渤海湾盆地黄河口地区中新世坳陷湖盆萎缩期层序地层学分析 Open Access 318 [24] Benson, L.V., Lund, S.P., Burdett, J.W., et al. (1998) Correlation of late-Pleistocene lake-level oscillations in Mono Lake, Cali- fornia, with North Atlantic cl ima te events. Quaternary Research , 49, 1-10. [25] Olsen, P.E., Kent, D.V., Cornet, B., et al. (1996) High-resolution stratigraphy of the Newark rift basin (early Mesozoic, eastern North America). Geological Society of America Bulletin, 108, 40- 77. [26] Mitchum Jr., R.M., Vail, P.R. and Thompson III, S. (1977) Seis- mic stratigraphy and global changes of sea-level, part 2: The depositional sequence as a basic unit for stratigraphic analysis. In: Payton, C.E., Ed., Seismic Stratigraphy—Applications to Hy- drocarbon Exploration. Memoir, 26, 53-62. [27] Van Wagoner, J.C., Posamentier, H.W., Mitchum, R.M., Vail, P.R., Sarg, J.F., Loutit, T.S. and Hardenbol, J. (1988) An over- view of sequence stratigraphy and key definitions. In: Wilgus, C.K., Hastings, B.S., Kendall, C.G.St.C., Posamentier, H.W., Ross, C.A. and Van Wagoner, J.C., Eds., Sea Level Changes— An Integrated Approach, Special Publicati o n, 42, 39-45. [28] Embry, A.F. and Johannessen, E.P. (1992) T-R sequence strati- graphy, facies analysis and reservoir distribution in the upper- most Triassic-Lower Jurassic succession, Western Sverdrup Ba- sin, Arctic Canada. In: Vorren, T.O., Bergsager, E., Dahl-Stam- nes, O.A., Holter, E., Johansen, B., Lie, E. and Lund, T.B., Eds., Arctic Geology and Petroleum Potential, Special Publication, 2, 121-146. [29] Embry, A.F. (1995) Sequence boundaries and sequence hierar- chies: Problems and proposals. In: Steel, R.J., Felt, V.L., Johan- nessen, E.P. and Mathieu, C., Eds., Sequence Stratigraphy on the Northwest European Margin, Special Publication, 5, 1-11. [30] Cross, T.A. and Lessenger, M.A. (1998) Sediment volume parti- tioning: Rationale for stratigraphic model evaluation and high- resolution stratigraphic correlation. In: Gradstein, F.M., Sandvik, K.O. and Milton, N.J., Eds., Sequence Stratigraphy—Concepts and Ap pli ca ti o ns , Special Publication, 8, 171-195. [31] Catuneanu, O., Abreu, V., Bhattacharya, J.P., et al. (2009) To- wards the standardization of sequence stratigraphy. Earth-Sci- ence Reviews, 92, 1-33. |