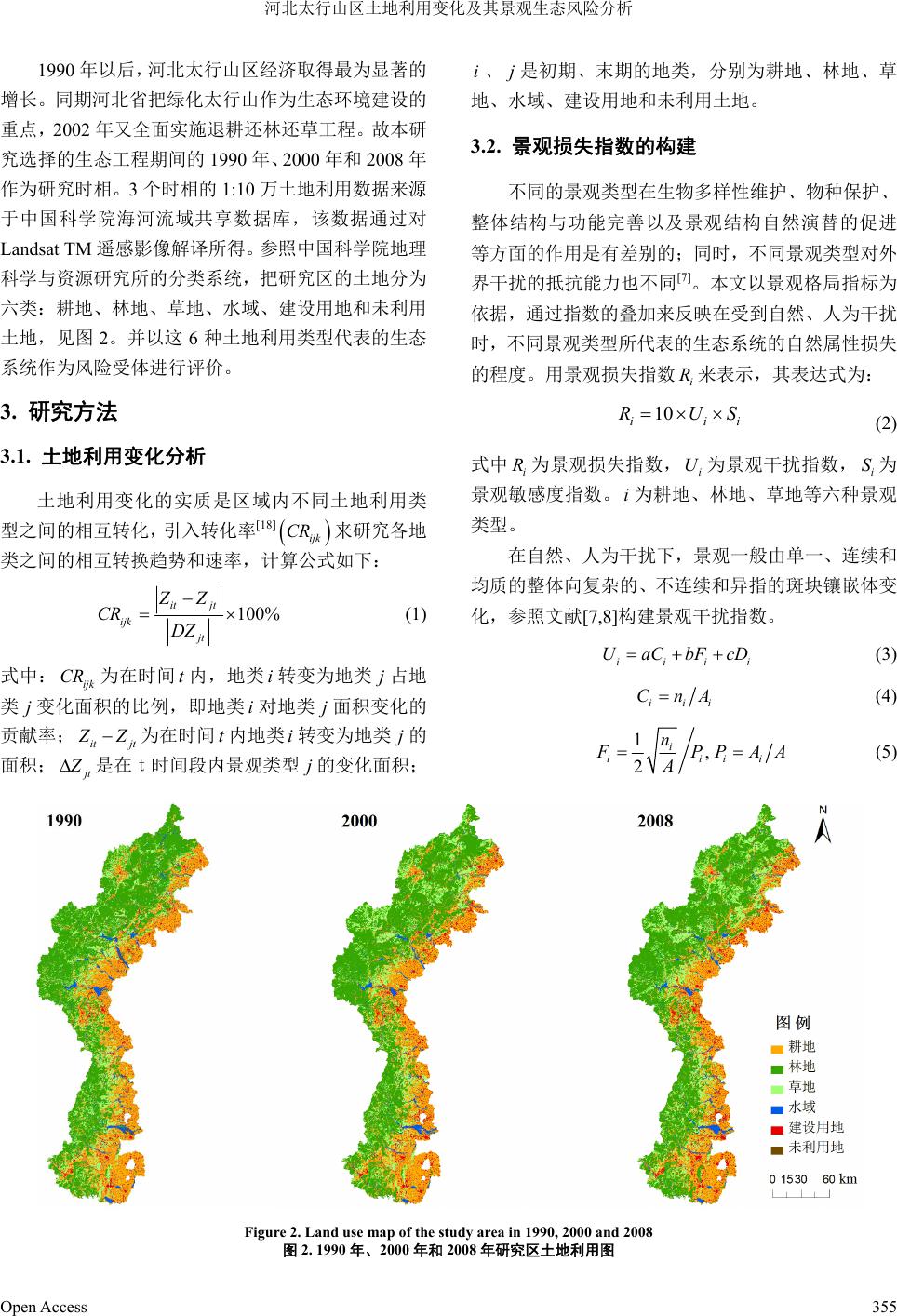

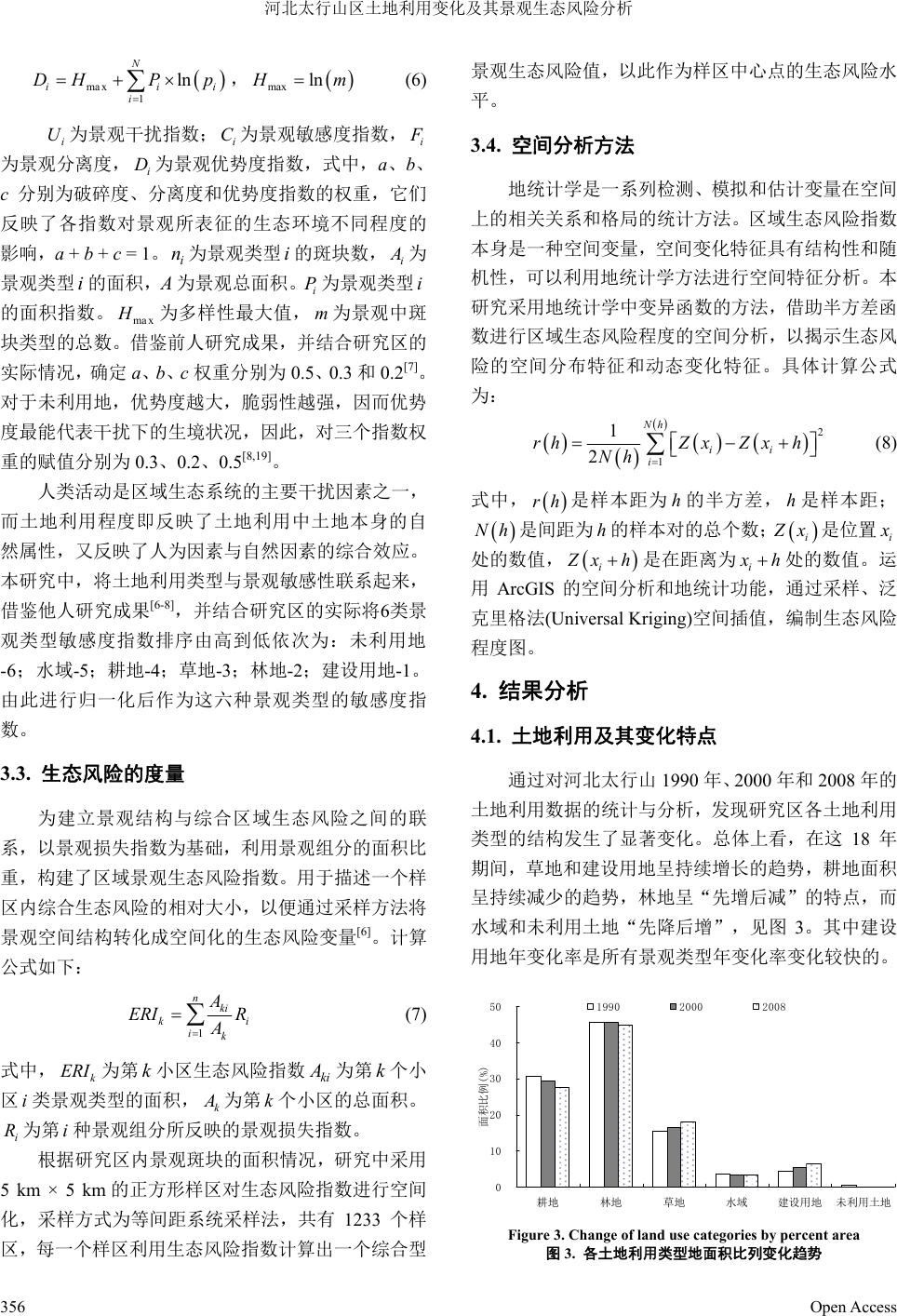

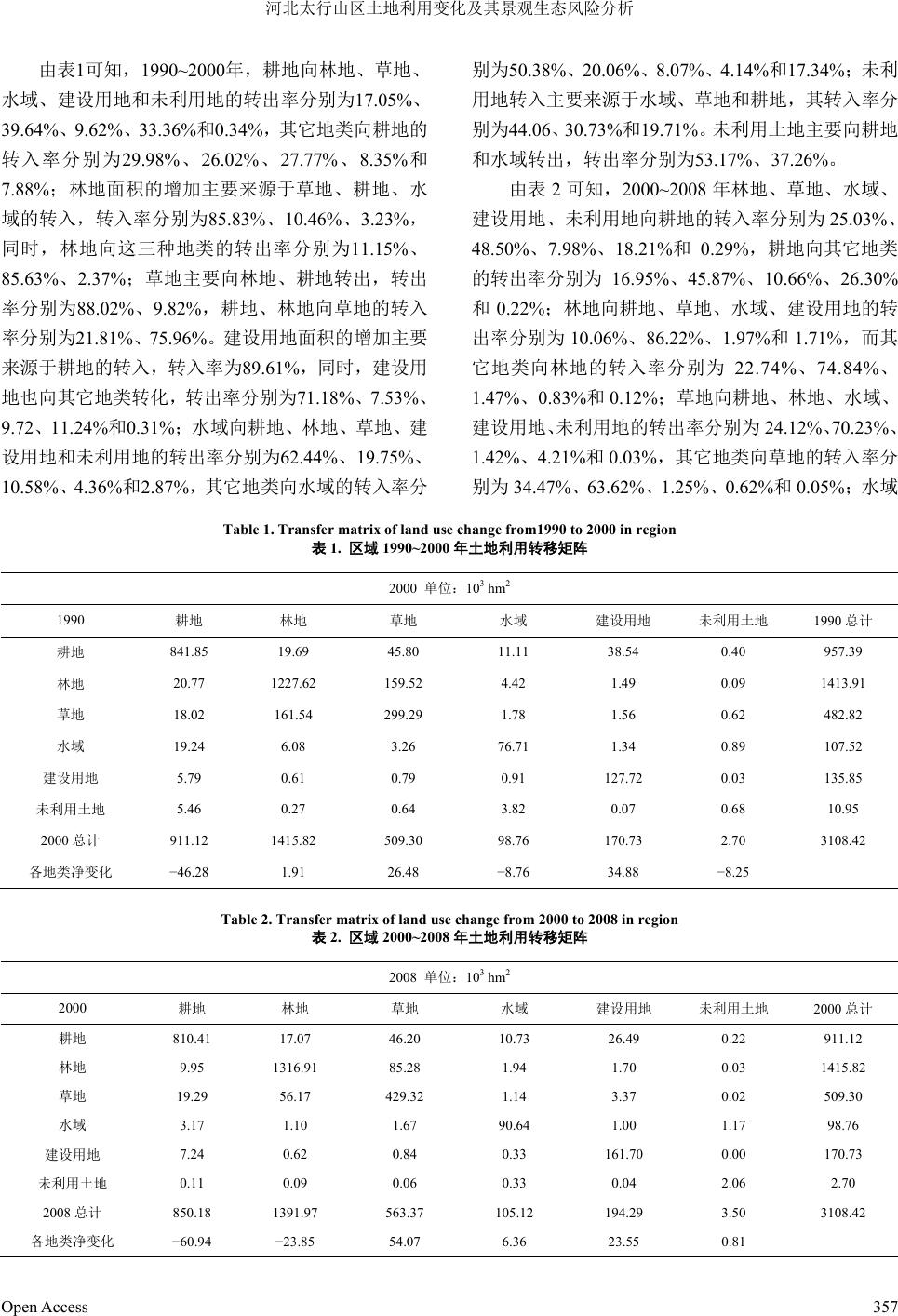

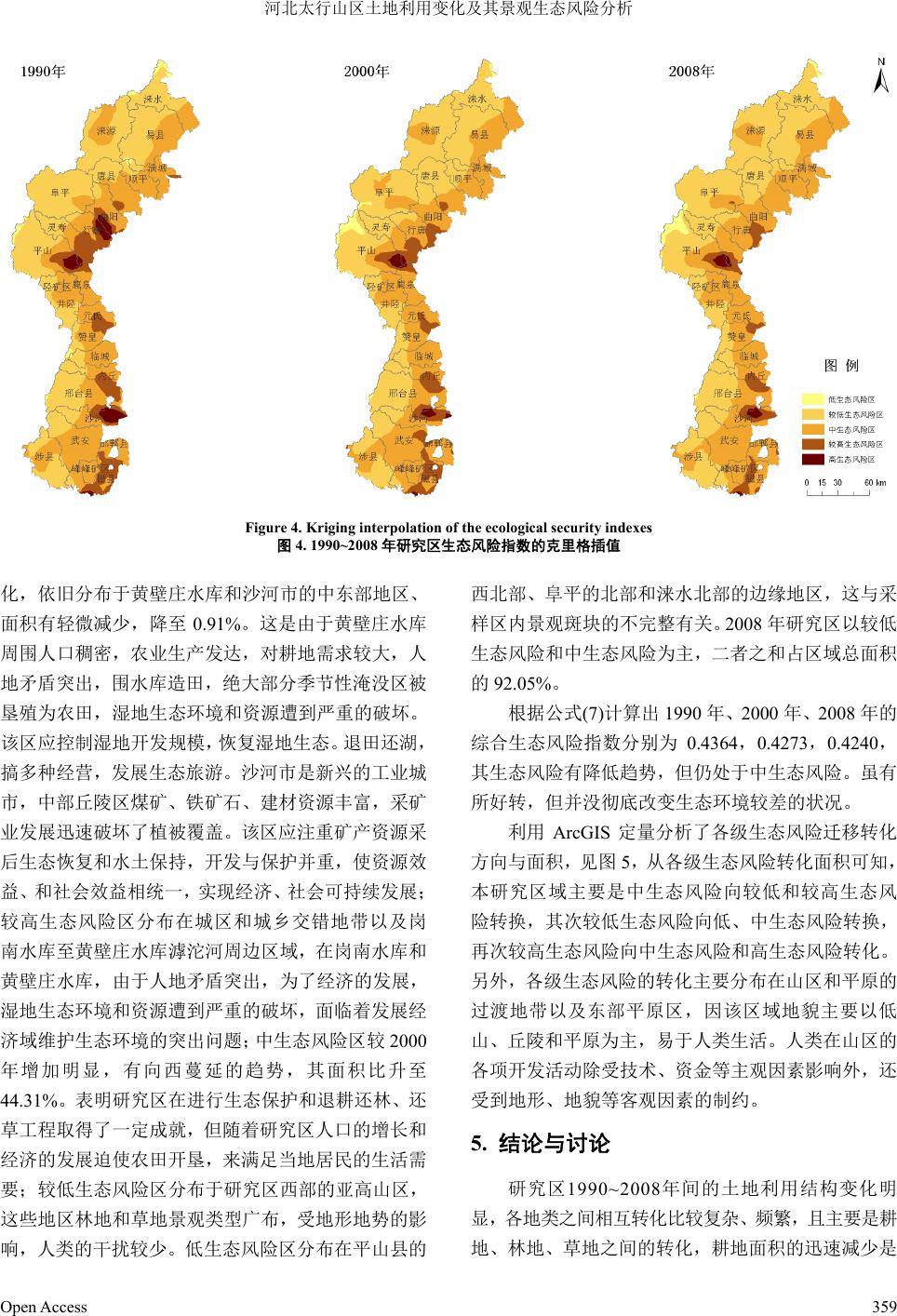

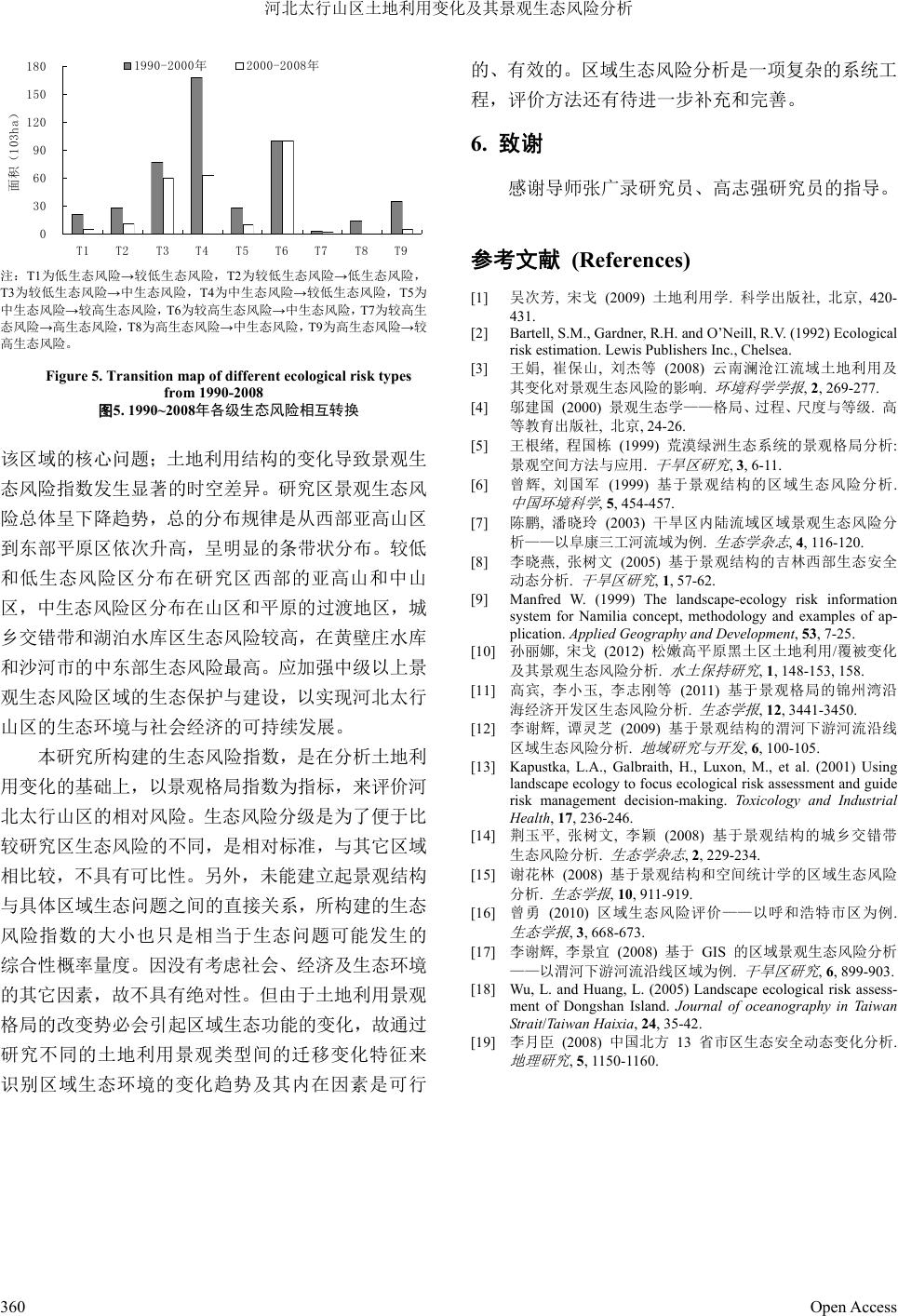

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2013, 3, 353-360 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2013.36047 Published Online December 2013 (http://www.hanspub.org/journal/ag.html) Analysis of Land Use Change and Landscape Ecological Risk in Taihang Mountain, Hebei Province* Ning Xu1,2, Guanglu Zhang3, Zhiqiang Gao1#, Qiuxian Wang1,2 1Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Science, Yantai 2University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 3Center for Agricultural Resources Research, Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Shijiazhuang Email: #zqgao@yic.ac.cn Received: Nov. 7th, 2013; revised: Nov. 28th, 2013; accepted: Dec. 6th, 2013 Copyright © 2013 Ning Xu et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unre- stricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons At- tribution License all Copyrights © 2013 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Ning Xu et al. All Copyright © 2013 are guarded by law and by Hans as a guardian Abstract: Land use change and landscape ecological risk analysis serve as the basis for realizing regional land ecologi- cal security and sustainable development. In this paper, Taihang Mountain in Hebei Province was chosen as the study area. GIS spatial analysis was employed to make the layer algebra operation of the interpretation data of the TM remote sensing images in 1990, 2000 and 2008, quantitatively study the change of land use and the transformation of land use type in this region. Additionally, the ecological security assessment model comprising a landscape disturbance index and a land use sensitivity was established by the respect of land use change and landscape structure to quantitatively analyze spatial-temporal variation character of landscape ecological risk. Results showed that the change of land use and the transformation of land use type showed comparatively complex among the 18 years. What’s more, the main types of transformations of land use are focused among farm land, woodland and grassland. Besides, obvious spatial- temporal difference was found in the distribution of ecological risk associated with the intensity and pattern of land use change. As a whole, the landscape ecological risk showed a downward trend in the past 18 years, with the main princi- ple that distribution increased successively from the western high mountains to the eastern plains, in the obvious zonal structure. Low and lower risk areas distributed mainly in the western mountainous areas; Medium risk areas was mainly in the mountain-plain-transition-belt; The higher and highest risk areas distributed in the rural-urban ecotone, land around lakes and reservoirs; The Huangbizhuang reservoir and the east-central part of Shahe City were highest. To pro- mote sustainable development of the ecological environment and the social economy, ecological protection and con- struction should be strengthened in the areas with intermediate ecological risk in the Taihang Mountains in Hebei Prov- ince. Keywords: Land Use Change; Landscape Ecological Risk Assessment; GIS Spatial Analyst; Taihang Mountain in Hebei Province 河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析* 许 宁1,2,张广录 3,高志强 1#,王秋贤 1,2 1中国科学院烟台海岸带研究所,烟台 2中国科学院大学,北京 3中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心,石家庄 Email: #zqgao@yic.ac.cn 收稿日期:2013 年11月7日;修回日期:2013 年11月28 日;录用日期:2013 年12 月6日 *基金项目:中国科学院重点部署项目(KZZD-EW-14),国家自然科学基金(41171334, 41071278),海岸带所人才引进基金和 135 项目 (Y254021031, Y355031061)。 #通讯作者。 Open Access 353  河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析 Open Access 354 摘 要:本文以河北太行山区为研究区,定量研究了 1990 年、2000 年和 2008年该区土地利用变化情况,并从 土地利用变化和景观结构角度构建景观生态风险评价模型,定量分析了该区景观生态风险的时空动态变化特征。 结果表明:18年间,河北太行山区土地利用结构变化明显,各地类之间的转化复杂、频繁,土地利用结构的变 化导致景观生态风险指数发生显著的时空差异。研究区景观生态风险总体呈下降趋势,总的分布规律是从西部 亚高山区到东部平原区依次升高,呈明显的条带状分布。较低和低生态风险区分布在研究区西部的亚高山和中 山区,中生态风险区分布在山区和平原的过渡地区,城乡交错带和湖泊水库区生态风险较高,在黄壁庄水库和 沙河市的中东部生态风险最高。应加强中级以上景观生态风险区域的生态保护与建设,以实现河北太行山区的 生态环境与社会经济的可持续发展。 关键词:土地利用变化;景观生态风险;GIS空间分析;河北太行山区 1. 引言 土地利用变化与全球环境变化、人类的生产和生 活密切相关,在很大程度上记录了人与自然相互作用 的过程[1]。景观生态风险分析是在景观基础上,描述 人类活动或自然灾害对区域内生态系统结构、功能等 产生对生态环境不利的可能性和危害程度[2]。由于区 域性风险问题为多个因素交互作用而共同引起,其作 用影响的范围较大,作用时间及其产生的后果很难预 测[3]。而人类的经济开发活动主要是在景观层次上进 行,景观已成为研究人类活动对环境影响的适宜尺 度,景观的组分结构特征是最易于保存的景观信息, 在缺乏生态监测资料的历史积累时,很多学者尝试利 用景观结构及其动态变化特征来揭示综合性生态影 响的程度和分布范围[4,5]。同时,景观结构还可以准确 地显示出各种生态影响的空间分布和梯度变化,使各 种空间分析的手段成为可能[6-9]。 近年来,国内外学者通过建立景观格局与生态风 险关系模型对景观生态风险进行了定量评价[3,6,7,10-13]。 曾辉等根据不同时段景观要素的结构特征构建了生 态风险评价指标[6];Kapustka 等运用景观生态方法进 行了生态风险评价并提出风险管理对策[13]。此外,一 些学者对城乡交错带[14]、农牧交错带[15]、县市[11,16]、 流域[3,17]等不同区域 尺度 的景 观生 态风 险进 行了 个 案 研究,但关于河北太行山区这种大尺度的研究还较 少。 因此,本文突破研究区区域尺度大小的限制,以 河北太行山区为例,将景观生态学原理和分析方法运 用到山区景观生态风险评价中,从区域生态系统结构 出发,在土地利用变化基础上,以景观格局指数为评 价指标,揭示了河北太行山区生态风险时空变化特 征,以期为该区的生态建设与生态恢复提供决策支 持。 2. 研究区及资料来源 河北太行山区呈狭条状,穿越保定、石家庄、邢 台和邯郸 4个设区市的25 个县(区、市),总面积 3.1 × 106 hm2,占河北省国土总面积的 16.5%,人口 950 万 人,占河北省总人口的 14.2%。地势北高南低,西高 东低,地貌以低山、丘陵为主,见图 1。该区具有独 特的自然环境和人文历史背景,是京津和华北平原的 重要生态屏障,同时由于受自然因素和人为活动影 响,该区植被稀疏、水土流失严重。 Figure 1. Topography of Taihang Mountain in Hebei Province 图1. 河北太行山区地形图  河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析 1990 年以后,河北太行山区经济取得最为显著的 增长。同期河北省把绿化太行山作为生态环境建设的 重点,2002 年又全面实施退耕还林还草工程。故本研 究选择的生态工程期间的 1990 年、2000 年和 2008 年 作为研究时相。3个时相的 1:10 万土地利用数据来源 于中国科学院海河流域共享数据库,该数据通过对 Landsat TM 遥感影像解译所得。参照中国科学院地理 科学与资源研究所的分类系统,把研究区的土地分为 六类:耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用 土地,见图 2。并以这6种土地利用类型代表的生态 系统作为风险受体进行评价。 3. 研究方法 3.1. 土地利用变化分析 土地利用变化的实质是区域内不同土地利用类 型之间的相互转化,引入转化率[18] 来研究各地 类之间的相互转换趋势和速率,计算公式如下: ijk CR 100% it jt ijk jt ZZ CR DZ (1) 式中: 为在时间 内,地类转变为地类 占地 类变化面积的比例,即地类 i对地类 面积变化的 贡献率; ijk CR it tij j j jt Z Z为在时间 t内地类 转变为地类的 面积; ij j t Z 是在t时间段内景观类型的变化面积; j i、是初期、末期的地类,分别为耕地、林地、草 地、水域、建设用地和未利用土地。 j 3.2. 景观损失指数的构建 不同的景观类型在生物多样性维护、物种保护、 整体结构与功能完善以及景观结构自然演替的促进 等方面的作用是有差别的;同时,不同景观类型对外 界干扰的抵抗能力也不同[7]。本文以景观格局指标为 依据,通过指数的叠加来反映在受到自然、人为干扰 时,不同景观类型所代表的生态系统的自然属性损失 的程度。用景观损失指数 来表示,其表达式为: i R 10 ii RU i S (2) 式中为景观损失指数,为景观干扰指数, 为 景观敏感度指数。 i为耕地、林地、草地等六种景观 类型。 i Ri Ui S 在自然、人为干扰下,景观一般由单一、连续和 均质的整体向复杂的、不连续和异指的斑块镶嵌体变 化,参照文献[7,8]构建景观干扰指数。 iii UaCbFcD i (3) ii CnA i (4) 1, 2 i iii ni F PP AA A (5) Figure 2. Land use map of the study area in 1990, 2000 and 2008 图2. 1990年、2000 年和2008 年研究区土地利用图 Open Access 355  河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析 ma x 1 ln N ii i DHP p i max ln, H m (6) i U为景观干扰指数; 为景观敏感度指数, i Ci F 为景观分离度, 为景观优势度指数,式中,a、b、 c分别为破碎度、分离度和优势度指数的权重,它们 反映了各指数对景观所表征的生态环境不同程度的 影响,a + b + c = 1。为景观类型 的斑块数, i D i nii A 为 景观类型 的面积, i A 为景观总面积。 为景观类型 的面积指数。为多样性最大值, 为景观中斑 块类型的总数。借鉴前人研究成果,并结合研究区的 实际情况,确定a、b、c权重分别为0.5、0.3 和0.2[7]。 对于未利用地,优势度越大,脆弱性越强,因而优势 度最能代表干扰下的生境状况,因此,对三个指数权 重的赋值分别为0.3、0.2、0.5[8,19]。 i P m i ma x H 人类活动是区域生态系统的主要干扰因素之一, 而土地利用程度即反映了土地利用中土地本身的自 然属性,又反映了人为因素与自然因素的综合效应。 本研究中,将土地利用类型与景观敏感性联系起来, 借鉴他人研究成果[6-8],并结合研究区的实际将6类景 观类型敏感度指数排序由高到低依次为:未利用地 -6;水域-5;耕地-4;草地-3;林地-2;建设用地-1。 由此进行归一化后作为这六种景观类型的敏感度指 数。 3.3. 生态风险的度量 为建立景观结构与综合区域生态风险之间的联 系,以景观损失指数为基础,利用景观组分的面积比 重,构建了区域景观生态风险指数。用于描述一个样 区内综合生态风险的相对大小,以便通过采样方法将 景观空间结构转化成空间化的生态风险变量[6]。计算 公式如下: 1 nki k ik A ERI R A i (7) 式中,为第k小区生态风险指数 k ERI ki A 为第 个小 区 类景观类型的面积, k ik A 为第 个小区的总面积。 为第 种景观组分所反映的景观损失指数。 k i R i 根据研究区内景观斑块的面积情况,研究中采用 5 km × 5 km的正方形样区对生态风险指数进行空间 化,采样方式为等间距系统采样法,共有 1233 个样 区,每一个样区利用生态风险指数计算出一个综合型 景观生态风险值,以此作为样区中心点的生态风险水 平。 3.4. 空间分析方法 地统计学是一系列检测、模拟和估计变量在空间 上的相关关系和格局的统计方法。区域生态风险指数 本身是一种空间变量,空间变化特征具有结构性和随 机性,可以利用地统计学方法进行空间特征分析。本 研究采用地统计学中变异函数的方法,借助半方差函 数进行区域生态风险程度的空间分析,以揭示生态风 险的空间分布特征和动态变化特征。具体计算公式 为: 2 1 1 2 Nh ii i rhZxZx h Nh (8) 式中, rh 是样本距为 的半方差,是样本距;h h Nh是间距为 的样本对的总个数;h i Z x是位置 i x 处的数值, i Z xh 是在距离为 i x h处的数值。运 用ArcGIS 的空间分析和地统计功能,通过采样、泛 克里格法(Universal Kriging)空间插值,编制生态风险 程度图。 4. 结果分析 4.1. 土地利用及其变化特点 通过对河北太行山 1990 年、2000年和 2008 年的 土地利用数据的统计与分析,发现研究区各土地利用 类型的结构发生了显著变化。总体上看,在这 18年 期间,草地和建设用地呈持续增长的趋势,耕地面积 呈持续减少的趋势,林地呈“先增后减”的特点,而 水域和未利用土地“先降后增”,见图 3。其中建设 用地年变化率是所有景观类型年变化率变化较快的。 0 10 20 30 40 50 耕地 林地 草地水域建设用地未利用土地 面积比例(%) 1990 2000 2008 Figure 3. Change of land use categories by percent area 图3. 各土地利用类型地面积比列变化趋势 Open Access 356  河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析 由表1可知,1990~2000年,耕地向林地、草地、 水域、建设用地和未利用地的转出率分别为17.05%、 39.64%、9.62%、33.36%和0.34%,其它地类向耕地的 转入率分别为29.98%、26 .02%、27.77%、8.35%和 7.88%;林地面积的增加主要来源于草地、耕地、水 域的转入,转入率分别为85.83%、10.46% 、3.23%, 同时,林地向这三种地类的转出率分别为11.15% 、 85.63%、2.37%;草地主要向林地、耕地转出,转出 率分别为88.02%、9.82%,耕地、林地向草地的转入 率分别为21.81%、75.96%。建设用地面积的增加主要 来源于耕地的转入,转入率为89.61%,同时,建设用 地也向其它地类转化,转出率分别为71.18%、7.53%、 9.72、11.24%和0.31%;水域向耕地、林地、草地、建 设用地和未利用地的转出率分别为62.44%、19.75%、 10.58%、4.36%和2.87%,其它地类向水域的转入率分 别为50.38%、20.06%、8.07%、4.14%和17.34%;未利 用地转入主要来源于水域、草地和耕地,其转入率分 别为44.06、30.73%和19.71%。未利用土地主要向耕地 和水域转出,转出率分别为53.17%、37.26%。 由表 2可知,2000~2008 年林地、草地、水域、 建设用地、未利用地向耕地的转入率分别为25.03%、 48.50%、7.98%、18.21%和0.29%,耕地向其它地类 的转出率分别为 16.95%、45.87%、10.66%、26.30% 和0.22%;林地向耕地、草地、水域、建设用地的转 出率分别为 10.06%、86.22%、1.97%和1.71%,而其 它地类向林地的转入率分别为 22.74%、74.84%、 1.47%、0.83%和0.12%;草地向耕地、林地、水域、 建设用地、未利用地的转出率分别为24.12%、70.23%、 1.42%、4.21%和0.03%,其它地类向草地的转入率分 别为 34.47%、63.62%、1.25%、0.62%和0.05%;水 域 Table 1. Transfer matrix of land use change from1990 to 2000 in region 表1. 区域 1990~2000年土地利用转移矩阵 2000 单位:103 hm2 1990 耕地 林地 草地 水域 建设用地 未利用土地 1990总计 耕地 841.85 19.69 45.80 11.11 38.54 0.40 957.39 林地 20.77 1227.62 159.52 4.42 1.49 0.09 1413.91 草地 18.02 161.54 299.29 1.78 1.56 0.62 482.82 水域 19.24 6.08 3.26 76.71 1.34 0.89 107.52 建设用地 5.79 0.61 0.79 0.91 127.72 0.03 135.85 未利用土地 5.46 0.27 0.64 3.82 0.07 0.68 10.95 2000 总计 911.12 1415.82 509.30 98.76 170.73 2.70 3108.42 各地类净变化 −46.28 1.91 26.48 −8.76 34.88 −8.25 Table 2. Transfer matrix of land use change from 2000 to 2008 in region 表2. 区域 2000~2008年土地利用转移矩阵 2008 单位:103 hm2 2000 耕地 林地 草地 水域 建设用地 未利用土地 2000总计 耕地 810.41 17.07 46.20 10.73 26.49 0.22 911.12 林地 9.95 1316.91 85.28 1.94 1.70 0.03 1415.82 草地 19.29 56.17 429.32 1.14 3.37 0.02 509.30 水域 3.17 1.10 1.67 90.64 1.00 1.17 98.76 建设用地 7.24 0.62 0.84 0.33 161.70 0.00 170.73 未利用土地 0.11 0.09 0.06 0.33 0.04 2.06 2.70 2008 总计 850.18 1391.97 563.37 105.12 194.29 3.50 3108.42 各地类净变化 −60.94 −23.85 54.07 6.36 23.55 0.81 Open Access 357  河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析 向耕地、林地、草地、建设用地和未利用土地的转出 率分别为39.10%、13.56%、20.59%、12.34%和14.45%, 其它地类向水域的转入率分别为 74.19% 、13.44% 、 7.85%、2.25%和2.29%。耕地、草地和林地向建设用 地的转入率分别为 81.27%、10.33%和5.20%,建 设 用 地向这 3种地类的转出率分别为 80.21%、9.25%和 6.92%;耕地、林地、草地、水域向未利用地的转入 率为 15.20%、2.36%、1.59%和80.87%,而未利用地 向其它地类的转出率分别为17.88%、14.26%、9.80%、 51.67%和5.95%; 通过分析研究区 1990~2000 年、2000~2008 年这 2个时段各土地利用类型相互转化状况可知:1) 各地 类的转化是复杂的,既有该地类向其它地类的转出, 又有其它地类向该地类的转入; 2) 在各地类互相转化 关系中,耕地、林地、草地三者之间的相互转化率较 高,表明人类对研究区的自然生态系统干扰频繁,且 大多数地类转换都与耕地有直接关系,耕地面积的迅 速减少是该区域的核心问题。 3) 建设用地面积持续增 加主要来源于耕地的转化,表明人类各种社会经济活 动增强。上述土地利用变化趋势表明:本区域生态环 境受人类活动频繁、较强的扰动。 4.2. 研究区景观生态风险评价 利用地统计方法进行空间分异研究,通过对三期 采样数据变异函数的分析,球状模型的拟合最为理 想,因而生态风险程度的空间结构分析是基于球状模 型计算。从半变异函数曲线中分别得到半变异函数的 主要参数:块金常数、基台值和变程,见下表 3。从 表3中变程的变化情况看,2000 年和2008 年在1990 年的基础上明显减小。这与研究区的城市化进程、绿 化太行山和退耕还林还草政策的实施有关。 1990 年以 前,在高强度的开荒、放牧、开矿等人类活动作用下, 区内的土地退化加速。1990~2008 年间,区内土地利 用方式的改变相当明显,林地、草地覆盖面积增加, 耕地、未利用土地面积缩减,生态风险指数空间相关 的距离减少。该区地形起伏较大,造成变程相对较小, 地形地势对其空间分布的尺度效应明显。研究区生态 风险指数的随机变异(C0/C0 + C)呈现递增趋势,生态 风险指数在小尺度上的随机变异不能忽略。空间变异 受自然因素和人为因素的共同影响,且人为因素的影 Table 3. The theoretical semivariagram of the ecological security index 表3. 生态风险指数的理论变异函数 年份 块金常数 C0 变程 (m) 基台值 (C0 + C) 块金值/基台值 (%) 1990 0.0142 55,462 0.0421 33.73 2000 0.0117 44,039 0.0346 33.82 2008 0.0136 39,914 0.0345 39.42 响程度逐年递增。 为了便于比较生态风险的大小,运用相对指标法 并结合实际情况,将研究区的生态风险指数划分为高 生态风险区(ERI ≥ 0.65)、较高生态风险区(0.55 ≤ ERI < 0.65)、中生态风险区(0.4 ≤ ERI < 0.55)、较低生态风 险区(0.3 ≤ ERI < 0.4)和低生态风险区(ERI < 0.3),见 图4。 研究结果显示 1990 年高生态风险区主要分布在 黄壁庄水库、沙河市的中东部、行唐–曲阳交接处的 大沙河周边和磁县的南部边沿,其面积比例为 2.45%; 较高生态风险区除分布在上述高生态风险区的周围, 在鹿泉–平山–灵寿–行唐–曲阳这一带连接一片 以外,还分布在元氏–赞皇东部交界处、内丘–邢台 交接处、磁县的中东部以及西大洋水库的东南部,其 面积比例为 9.56%;中生态风险区主要分布于山区和 平原的过渡地带、东部平原区、涞源县的中部和北部 以及涉县的中部,其面积比例为 41.73%;较低生态风 险区主要分布于研究区西部的中山区和亚高山区,面 积比例最大,为 45.10%,低生态风险区零星分布于研 究区北部和西部的边界。 与1990年相比,2000 年高生态风险区面积有所 减少,主要分布在黄壁庄水库和沙河市的中部和东 部,其面积比为 0.98%;较高生态风险区在鹿泉–平 山–灵寿–行唐–曲阳这一带明显减少,多转为中生 态风险;中生态风险区除在阜平县沿河谷向西部延伸 和易县中部向西延伸外,整体上与较低生态风险区的 分界线向东部平原区移动,另外在涞源县中生态风险 区从北部向中心缩小较为明显;较低生态风险区范围 扩大,其面积比为 47.82%,全区最多;低生态风险区 面积有所增加,在平山县和阜平县的西北部,较低生 态风险转为低生态风险。总体上与 1990 年相比,研究 区2000 年的生态风险明显降低,生态环境有所好转。 2008年,高生态风险区较2000年分布区位未变 Open Access 358  河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析 Figure 4. Kriging interpolation of the ecological security indexes 图4. 1990~2008年研究区生态风险指数的克里格插值 化,依旧分布于黄壁庄水库和沙河市的中东部地区、 面积有轻微减少,降至 0.91%。这是由于黄壁庄水库 周围人口稠密,农业生产发达,对耕地需求较大,人 地矛盾突出,围水库造田,绝大部分季节性淹没区被 垦殖为农田,湿地生态环境和资源遭到严重的破坏。 该区应控制湿地开发规模,恢复湿地生态。退田还湖, 搞多种经营,发展生态旅游。沙河市是新兴的工业城 市,中部丘陵区煤矿、铁矿石、建材资源丰富,采矿 业发展迅速破坏了植被覆盖。该区应注重矿产资源采 后生态恢复和水土保持,开发与保护并重,使资源效 益、和社会效益相统一,实现经济、社会可持续发展; 较高生态风险区分布在城区和城乡交错地带以及岗 南水库至黄壁庄水库滹沱河周边区域,在岗南水库和 黄壁庄水库,由于人地矛盾突出,为了经济的发展, 湿地生态环境和资源遭到严重的破坏,面临着发展经 济域维护生态环境的突出问题;中生态风险区较 2000 年增加明显,有向西蔓延的趋势,其面积比升至 44.31%。表明研究区在进行生态保护和退耕还林、还 草工程取得了一定成就,但随着研究区人口的增长和 经济的发展迫使农田开垦,来满足当地居民的生活需 要;较低生态风险区分布于研究区西部的亚高山区, 这些地区林地和草地景观类型广布,受地形地势的影 响,人类的干扰较少。低生态风险区分布在平山县的 西北部、阜平的北部和涞水北部的边缘地区,这与采 样区内景观斑块的不完整有关。 2008 年研究区以较低 生态风险和中生态风险为主,二者之和占区域总面积 的92.05%。 根据公式(7)计算出 1990 年、2000 年、2008年的 综合生态风险指数分别为0.4364 ,0.4273,0.4240 , 其生态风险有降低趋势,但仍处于中生态风险。虽有 所好转,但并没彻底改变生态环境较差的状况。 利用 ArcGIS定量分析了各级生态风险迁移转化 方向与面积,见图 5,从各级生态风险转化面积可知, 本研究区域主要是中生态风险向较低和较高生态风 险转换,其次较低生态风险向低、中生态风险转换, 再次较高生态风险向中生态风险和高生态风险转化。 另外,各级生态风险的转化主要分布在山区和平原的 过渡地带以及东部平原区,因该区域地貌主要以低 山、丘陵和平原为主,易于人类生活。人类在山区的 各项开发活动除受技术、资金等主观因素影响外,还 受到地形、地貌等客观因素的制约。 5. 结论与讨论 研究区1990~2008年间的土地利用结构变化明 显,各地类之间相互转化比较复杂、频繁,且主要是耕 地、林地、草地之间的转化,耕地面积的迅速减少是 Open Access 359  河北太行山区土地利用变化及其景观生态风险分析 0 30 60 90 120 150 180 T1 T2T3 T4 T5 T6 T7T8 T9 面积(103ha) 1990-2000年 2000-2008年 注:T1为低生态 风险 →较低生态风险,T2为较低生态风险→低生态风险, T3为较低生态风险→中 生态风险 , T4为中生态风险→较低生 态风险, T5为 中生态风险→较高生态风险,T6为较高生态风险→中生态风险,T7为较高生 态风险→高生态风险,T8 为高生态风险→中生态风险,T9为高生态风险→较 高生态风险。 Figure 5. Transition map of different ecological risk types from 1990-2008 图5. 1990~2008年各级生态风险相互转换 该区域的核心问题;土地利用结构的变化导致景观生 态风险指数发生显著的时空差异。研究区景观生态风 险总体呈下降趋势,总的分布规律是从西部亚高山区 到东部平原区依次升高,呈明显的条带状分布。较低 和低生态风险区分布在研究区西部的亚高山和中山 区,中生态风险区分布在山区和平原的过渡地区,城 乡交错带和湖泊水库区生态风险较高,在黄壁庄水库 和沙河市的中东部生态风险最高。应加强中级以上景 观生态风险区域的生态保护与建设,以实现河北太行 山区的生态环境与社会经济的可持续发展。 本研究所构建的生态风险指数,是在分析土地利 用变化的基础上,以景观格局指数为指标,来评价河 北太行山区的相对风险。生态风险分级是为了便于比 较研究区生态风险的不同,是相对标准,与其它区域 相比较,不具有可比性。另外,未能建立起景观结构 与具体区域生态问题之间的直接关系,所构建的生态 风险指数的大小也只是相当于生态问题可能发生的 综合性概率量度。因没有考虑社会、经济及生态环境 的其它因素,故不具有绝对性。但由于土地利用景观 格局的改变势必会引起区域生态功能的变化,故通过 研究不同的土地利用景观类型间的迁移变化特征来 识别区域生态环境的变化趋势及其内在因素是可行 的、有效的。区域生态风险分析是一项复杂的系统工 程,评价方法还有待进一步补充和完善。 6. 致谢 感谢导师张广录研究员、高志强研究员的指导。 参考文献 (References) [1] 吴次芳, 宋戈 (2009) 土地利用学. 科学出版社, 北京, 420- 431. [2] Bartell, S.M., Gardner, R.H. and O’Neill, R.V. (1992) Ecological risk estimation. Lewis Publishers Inc., Chelsea. [3] 王娟, 崔保山, 刘杰等 (2008) 云南澜沧江流域土地利用及 其变化对景观生态风险的影响. 环境科学学报 , 2, 269-277. [4] 邬建国 (2000) 景观生态学——格局、过程、尺度与等级. 高 等教育出版社, 北京, 24-26. [5] 王根绪, 程国栋 (1999) 荒漠绿洲生态系统的景观格局分析: 景观空间方法与应用. 干旱区研究 , 3, 6-11. [6] 曾辉, 刘国军 (1999) 基于景观结构的区域生态风险分析. 中国环境科学 , 5, 454-457. [7] 陈鹏, 潘晓玲 (2003) 干旱区内陆流域区域景观生态风险分 析——以阜康三工河流域为例. 生态学杂志 , 4, 116-120. [8] 李晓燕, 张树文 (2005) 基于景观结构的吉林西部生态安全 动态分析. 干旱区研究 , 1, 57-62. [9] Manfred W. (1999) The landscape-ecology risk information system for Namilia concept, methodology and examples of ap- plication. Applied Geography and Development, 53, 7-25. [10] 孙丽娜, 宋戈 (2012) 松嫩高平原黑土区土地利用/覆被变化 及其景观生态风险分析. 水土保持研究 , 1, 148-153, 158. [11] 高宾, 李小玉, 李志刚等 (2011) 基于景观格局的锦州湾沿 海经济开发区生态风险分析. 生态学报 , 12, 3441-3450. [12] 李谢辉, 谭灵芝 (2009) 基于景观结构的渭河下游河流沿线 区域生态风险分析. 地域研究与开发 , 6, 100-105. [13] Kapustka, L.A., Galbraith, H., Luxon, M., et al. (2001) Using landscape ecology to focus ecological risk assessment and guide risk management decision-making. Toxicology and Industrial Health, 17, 236-246. [14] 荆玉平, 张树文, 李颖 (2008) 基于景观结构的城乡交错带 生态风险分析. 生态学杂志 , 2, 229-234. [15] 谢花林 (2008) 基于景观结构和空间统计学 的区域生态 风险 分析. 生态学报 , 10, 911-919. [16] 曾勇 (2010) 区域生态风险评价——以呼和浩特市区为例. 生态学报 , 3, 668-673. [17] 李谢辉, 李景宜 (2008) 基于 GIS的区域景观生态风险分析 ——以渭河下游河流沿线区域为例. 干旱区研究 , 6, 899-903. [18] Wu, L. and Huang, L. (2005) Landscape ecological risk assess- ment of Dongshan Island. Journal of oceanography in Taiwan Strait/Taiwan Hai xia, 24, 35-42. [19] 李月臣 (2008) 中国北方 13 省市区生态安全动态变化分析. 地理研究 , 5, 1150-1160. Open Access 360 |