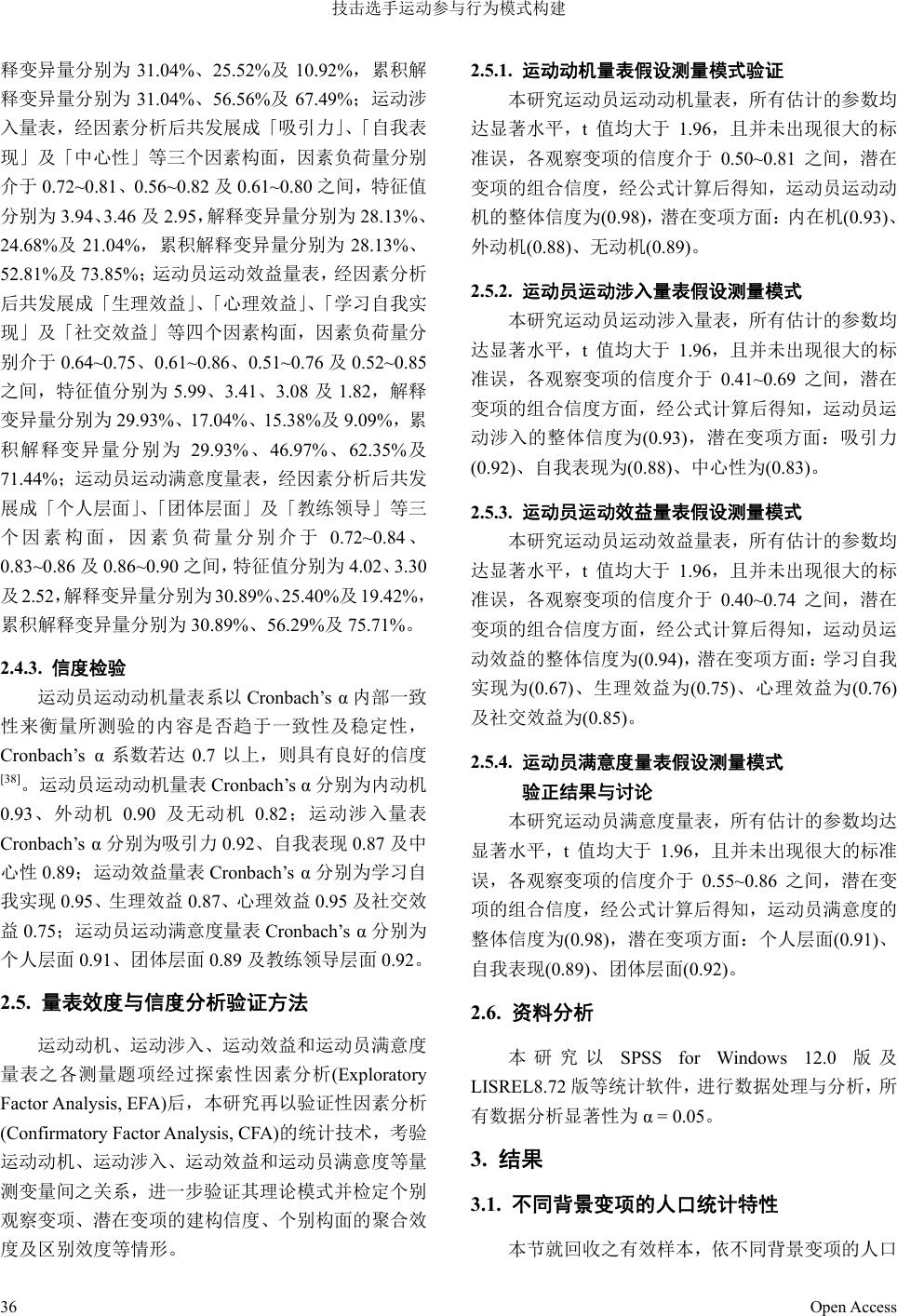

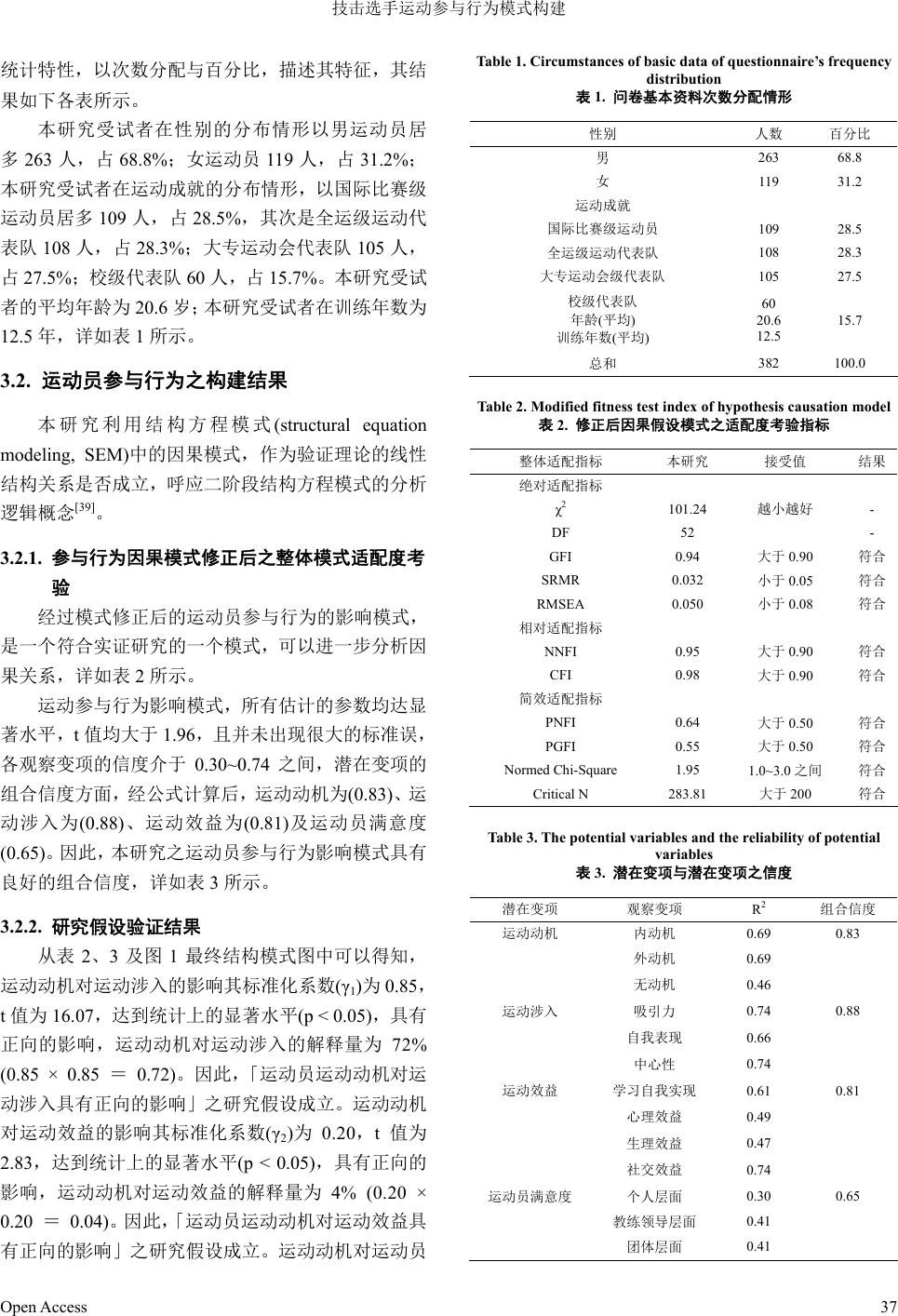

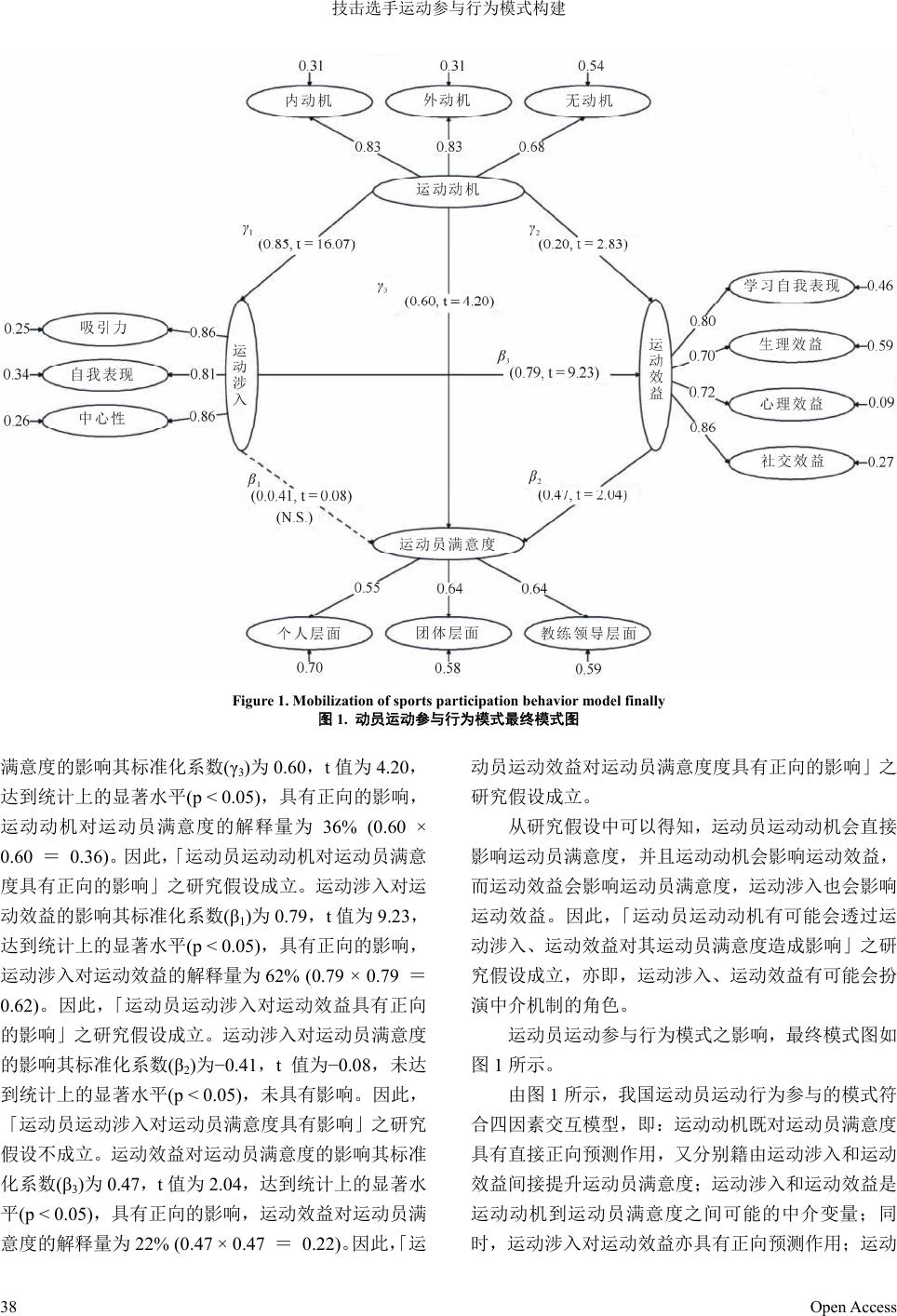

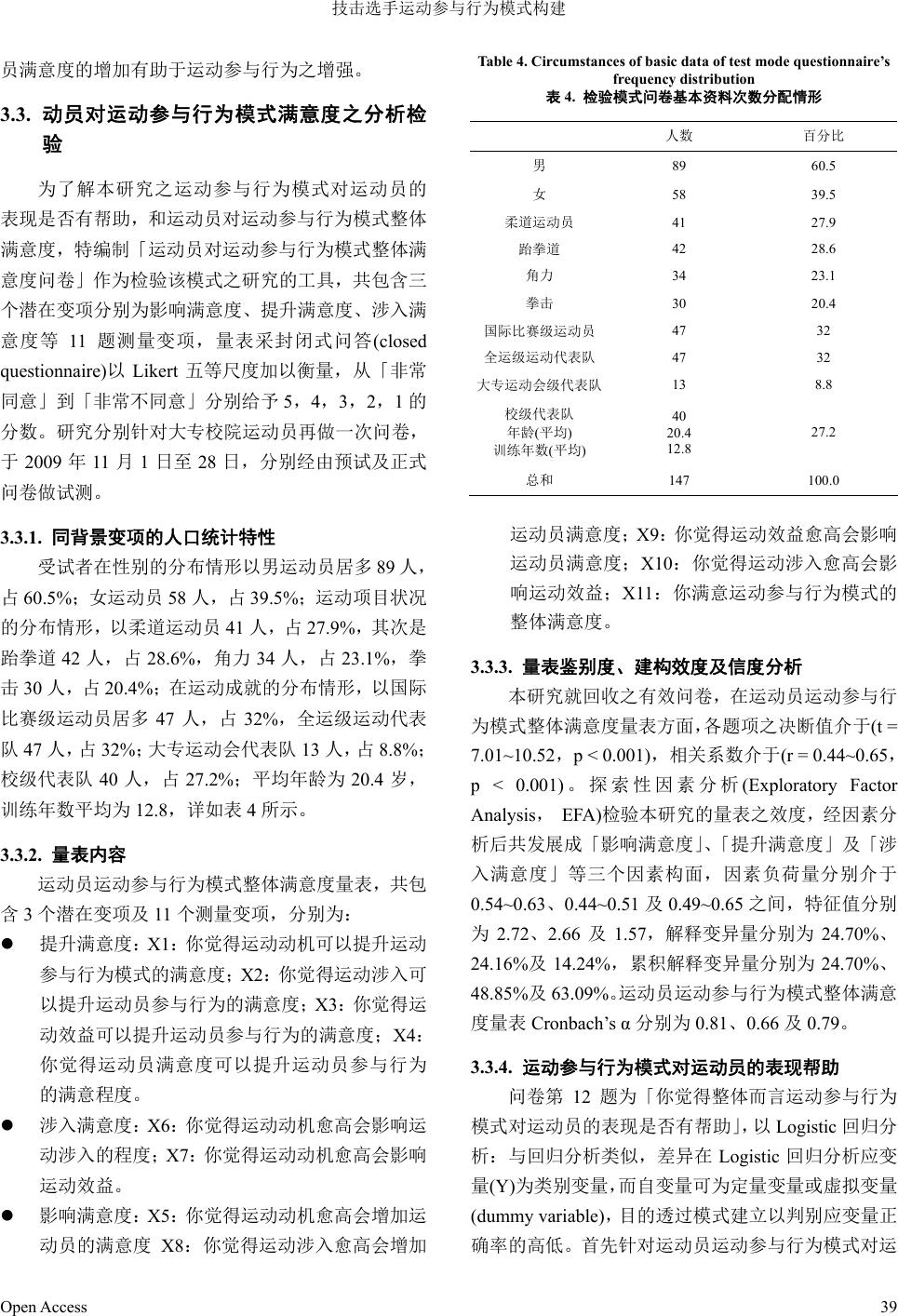

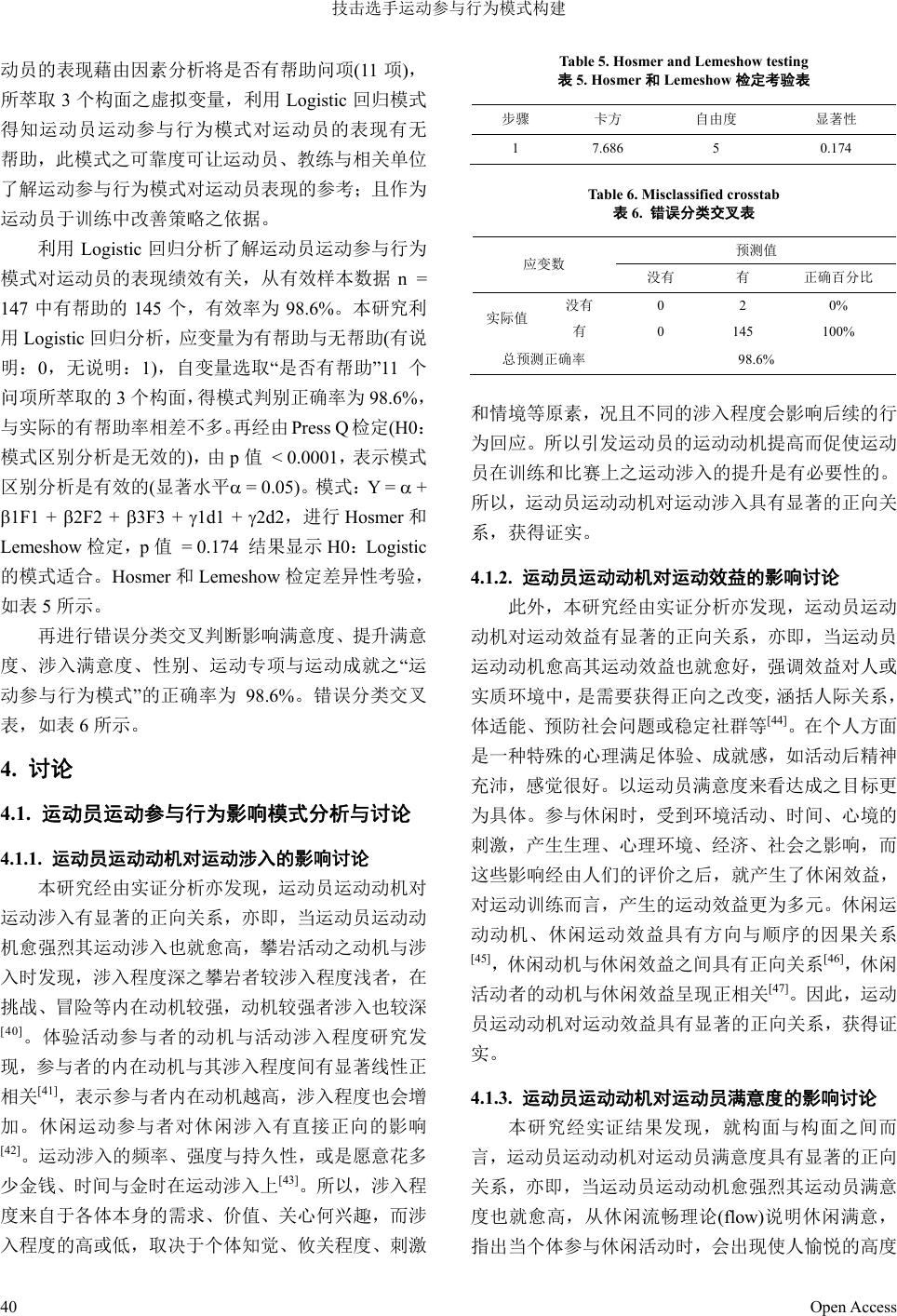

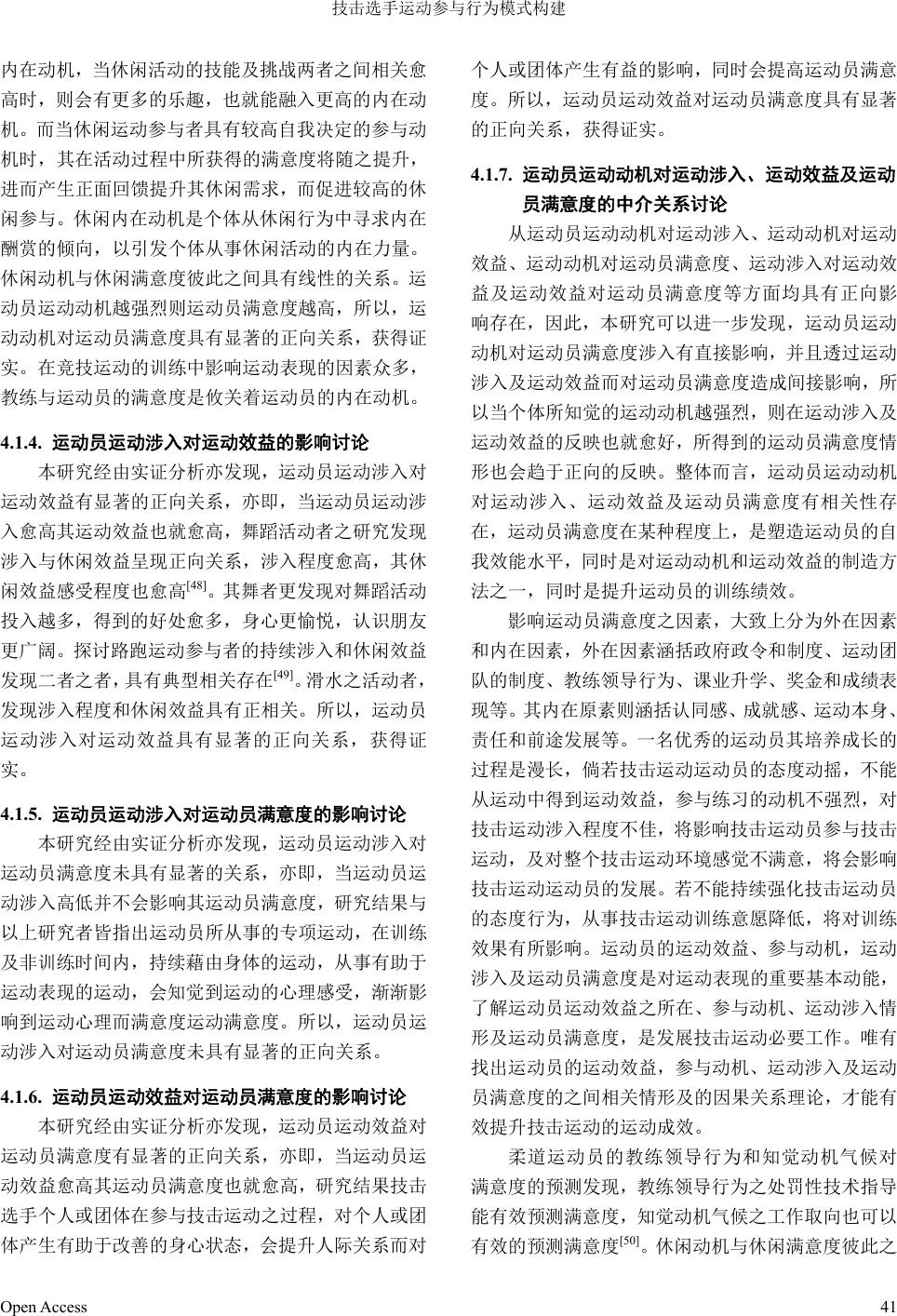

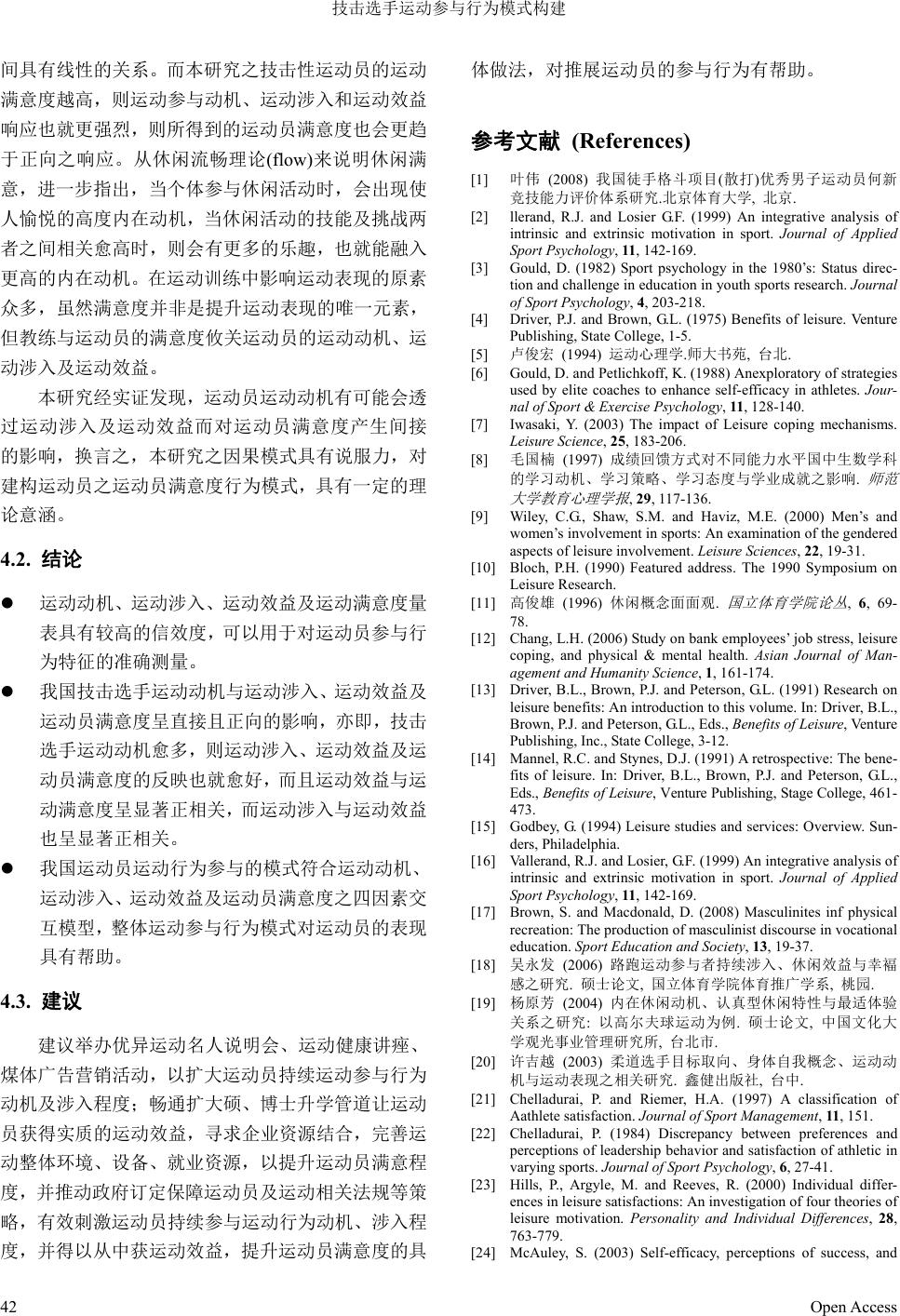

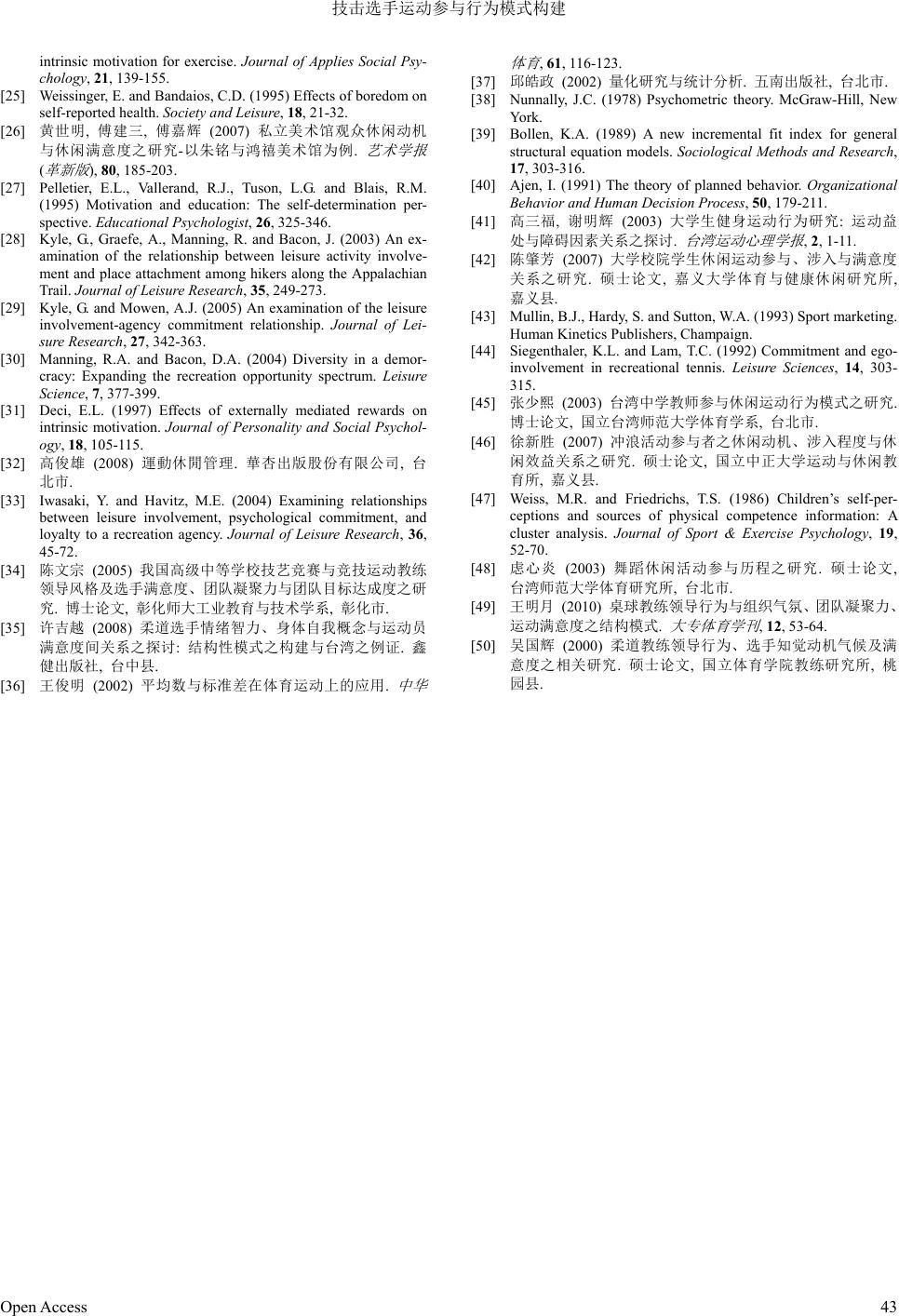

Advances in Physical Sciences体育科学进展, 2013, 1, 32-43 http://dx.doi.org/10.12677/aps.2013.12007 Published Online December 2013 (http://www.hanspub.org/journal/aps.html) Athletes’ Sports Participation Effect Model Chiyueh Hsu1, Chih-Hui Hsu2, Chukhang Wong3, Ming-Yueh Wang2 1Department of Leisure Services Management, Chaoyang University of Technology, Taichung 2General Education Center, Chaoyang University of Technology, Taichung 3Graduate School of Beijing Sport University, Beijing Email: mywang@cyut.edu.tw Received: Jul. 25th, 2013; revised: Aug. 13th, 2013; accepted: Aug. 19th, 2013 Copyright © 2013 Chiyueh Hsu et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons Attribution License all Copyrights © 2013 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Chiyueh Hsu et al. All Copyright © 2013 are guarded by law and by Hans as a guardian. Abstract: Purpose: This study is to investigate the relationship among Taiwan athletes’ sport motivation, sport involvement, sport benefit, and athletes’ satisfaction, and to construct a cause-and-effect module of ath- letes’ participation. Method: The samples were Taiwan College athletes, a total of 405 questionnaires were deployed, and 382 of them were returned effectively (94.43%). The data were analyzed by Independent Con- struction and Logistic Linear Regression. Results: Which indicated that first, sport motivation, sport in- volvement, sport benefit, and athletes’ satisfaction had higher efficiency, and they could be used to examine athletes’ behavior. Second, there were significant differences among athletes’ satisfaction, involvement, and sport effectiveness. Third, the participation module of Taiwan athletes fit the module of four factors’ recipro- cation of sport satisfaction, sport involvement, sport efficiency, and sport satisfaction. Through sport in- volvement and motivation, athletes’ satisfaction could be influenced. Conclusion: By holding famous ath- letes’ seminars, media broadcasting, athletes can receive more sport effectiveness. Besides, developing well-designed policies for athletes, seeking sponsorship from industries, and exploring government’s support would be helpful to improve athletes’ participation. Keywords: Construction Module; Sport Motivation; Sport Involvement; Sport Benefit; Athlete’s Satisfaction 技击选手运动参与行为模式构建 许吉越 1,俆志辉 2,黄竹杭 3,王明月2 1朝阳科技大学休闲事业管理系,台中 2朝阳科技大学通识中心,台中 3北京体育大学研究生院,北京 Email: mywang@cyut.edu.tw 收稿日期:2013 年7月25 日;修回日期:2013年8月13 日;录用日期:2013年8月19日 摘 要:目的:本研究旨在探讨技击运动员的运动动机、运动涉入、运动效益及运动员满意度之关系, 并试图建构运动参与行为因果模式。方法:以我国大专校院技击运动员为研究对象,共发出405 份问 卷,有效问卷382 份回收率 94.43%,所得数据以结构方程模式及Logistic 回归分析进行统计分析。结 果:一、运动动机、运动涉入、运动效益及运动满意度量表具有高的信效度,可用于对运动员参与行 为特征的准确测量。二、技击选手运动动机与运动涉入、运动效益及运动员满意度呈直接且正向的影 响。三、运动员运动行为参与的模式符合运动动机、运动涉入、运动效益及运动员满意度之四因素交 互模型,整体运动参与行为模式对运动员的表现具有帮助。结论:建议举办优异运动名人说明会、运 动健康讲座与媒体广告营销活动,以扩大运动员持续运动参与行为动机及涉入程度;寻求企业资源结 Open Access 32  技击选手运动参与行为模式构建 Open Access 33 合完善运动整体环境、设备、就业资源,以提升运动效益和运动员满意程度,并推动政府订定保障运 动员及运动相关法规的具体做法等策略,对推展运动员的参与行为有所帮助。 关键词:结构方程模式;运动动机;运动涉入;运动效益;运动员满意度 1. 绪论 技击性运动使奥运会及亚运会的奖牌数排名位 置产生变化,所以成为美国、前苏联、日本、韩国等 世界体育强国据以力争的运动项目,在奥运会技击运 动项目所占的奖牌数共有拳击 11枚、柔道 14枚、跆 拳道 16 枚、角力18 枚总共达 59 枚[1],成为影响国家 竞技体育的重要因素之一。而非奥运会运动项目如泰 国拳、日本合气道,俄罗斯的桑博,自由博击,柔术, 中国式角力、散打等运动,皆在世界各地推展,而且 这些技击性运动项目也有自己的世界性比赛或世界 锦标赛,说明技击运动在竞技体育的地位受到重视。 而技击性运动在我国也都有成立各种运动单项协会 组织,同时民间技击运动场馆的开设,也都有举办各 单项技击运动比赛,我国跆拳道运动曾经荣获奥运会 金牌,柔道项目也在亚运会有不错成绩,而希望可以 继续创造我国技击运动之佳绩,此乃本论文为何选取 这些运动项目做为研究之运动项目。 运动员在竞技场上,为了要夺得最佳成绩,必需 面对许多的挑战和克服多重的阻碍,在迈向巅峰表现 的途径中,一定会经历长时间的训练和比赛,而比赛 的压力和焦虑、受伤治疗与复健、以及失败的痛苦打 击,尤其是技击性的运动所承受的身心灵之痛更是加 剧,当面临众多的挑战时,除需要有良好的身体素质 及天赋,更要有坚毅的心理力量,而动机即代表此股 心理力量的重要因素[2],因此,多数的教练和运动员 特别强调运动心理的重要性[3]。一个国家运动专项的 兴衰,运动员的参与态度行为有着密切相关,一名优 秀的运动员其培养成长的过程是漫长,倘若运动员的 态度不坚定,参与练习的动机不强烈,涉入程度不佳, 从运动中得到运动效益不彰,或运动员满意度不高, 皆会影响运动员的表现,而这些都将影响运动发展, 若不能持续强化运动员的态度行为,而从事运动训练 意愿降低,将对训练效果有所影响。运动员的运动动 机、运动涉入、运动效益及运动员满意度是对运动表 现的重要基本动能,了解运动员运动动机、运动涉入 情形及运动效益等相关因素是发展运动训练必要工 作。唯有找出运动员的运动动机、运动涉入、运动效 益及运动员满意度之间相关情形及因果关系理论,才 能有助于提升运动的表现成效及扩展这几种运动项 目的参与层面。现在我国技击运动的水平在亚洲退至 中段,更不用说在世界的舞台,其最主要的原因为运 动员参与运动过程中,运动动机的信念不足,运动涉 入不佳,不能获得运动效益,因而影响运动参与者对 整个的运动员满意程度,这些负面因素是影响运动员 成绩表现的重要因素,导致对整个我国运动发展产生 影响。我国运动教练、运动员、裁判员及相关推展人 员,对运动员的运动动机因素倾向为何,运动涉入因 素、运动效益态度、及对目前运动员满意度情形,影 响运动的推展这些都要了解探讨,才能体会出我国运 动员,对运动的参与行为态度,这样对我国运动的发 展才有帮助。 1.1. 运动动机 运动可以带给人们许多正面的效益,包括维系与 增进身心的健康,目前研究证明休闲是调适压力与促 进健康的方式,随着国民所得的提高及工时的缩减, 追求健康的运动已蔚为风潮,亦成为个体参与运动的 内在动机所在。人类对于运动的需求,来自心理层面 产生动机、满意(satisfaction)、欲 望 (desire)的休闲活动 体验[4]。动机乃是让从事运动竞赛与训练的一种内在 燃料,它可以使运动员和一班人愿意付出更多的时间 和精力来从事运动[5]。运动者的参与动机,主要为了 增进技术、有趣、与朋友在一起、经验与兴奋刺激、 赢得成功、发展体能[6]。在探讨人类行为的研究中发 现,个体参与活动所提供的益处,包括内在酬赏、自 我支持[7]。动机是行为的原动力,在学习过程中扮演 非常重要的角色[8]。研究者想要藉由深入探讨以了解 技击运动员参与技击性运动的动机,期能让本研究的 发现,提供大专校院竞技运动规划及经营运动代表队 的参考,使技击运动在我国能发挥其功能,此乃研究  技击选手运动参与行为模式构建 者从事本研究的动机之一。 1.2. 运动涉入、动机与效益 涉入是关心事物或活动的心理动机状态,呈现事 物或活动的关注程度,其本质上是一种对活动的态 度,重点是可以让参与者做持续的准则,所以在休闲 涉入的概念被众多研究者广泛使用[9]。休闲涉入概念, 可以增加对其行为的理解,不同涉入程度的人,所延 伸的行为结果会有所差异,通常涉入程度越高之个 体,所表现的行为结果有更佳的丰富性与多样化[10]。 因此将休闲运动涉入的概念,应用在运动员参与行为 上,其运动涉入的感受是否会影响运动的持续性和意 愿,而运动参与频率与强度是否会影响运动涉入的程 度,亦是本研究所要探讨的动机之一。休闲对人们产 生的效益系指,在参与休闲游憩中,可以帮助参与者 个人改善身心的状态,或满足需求的现象[11]。休闲提 供了许多的利益,能调适压力、提供正向的心情、减 低负面的情绪及生理机转[12]。因此,从中可以发现休 闲效益对休闲动机的产生具有一定的意义,其中蕴含 着某种层面的关系存在。人类对于休闲活动的需求, 一部分系来自于心理层面,引发个体对产生休闲活动 体验的动机影响[13]。个体在参与休闲运动时,受到环 境、活动、时间及心境等因素之刺激,即产生个体心 理、生理、环境及社会之影响,再经由个人评价就得 到效益[14]。个人参与活动可获得生活体验,健全生活 内涵及提升生命质量的效益[15]。休闲运动对人们产生 的效益系指,在参与休闲游憩中,可以帮助参与者个 人改善身心的状态,或满足需求的现象[16]。休闲效益 强调对人或实质环境中,是需求获得正向的改变,包 含人际关系、身体适应能力、预防社会问题或稳定社 群等。也有一些以运动员参与竞技运动而获得心理、 生理及社交等效益[17,18]。若以竞技运动员参加竞技项 目运动,是否也可以得到运动效益,亦是本研究探讨 主题之一。动态性的休闲运动方式,让自己的身体更 容易达到新陈代谢,更快速促进生理功能的健全,可 以得到更多的纾解及最佳的精神与心灵上的休闲效 益[19]。然而,从过去的研究关于休闲利益对休闲满意 具有显著正向的影响、以及休闲运动内在动机、休闲 运动涉入对休闲满意具有线性的关系等理论,在建构 休闲行为模式中介关系已趋于成熟。柔道选手的运动 动机能预测运动表现满意度[20]。运动员满意所指的是 运动员对其运动经验相关组织与过程结果,经过一连 串复杂评估后,所产生的正向知觉和感受[21]。运动训 练中影响运动表现之因素众多,虽然满意度并非是提 升运动表现的唯一因素,但是运动员的满意度攸关一 位运动员继续投入训练和比赛重要的心理因素[22]。从 休闲流畅理论(flow)来说明休闲 满意,进一步指出, 当个体参与休闲活动时,会出现使人愉悦的高度内在 动机,当休闲活动的技能及挑战两者之间相关愈高 时,则会有更多的乐趣,也就能融入更高的内在动机 [23]。当休闲运动参与者具有较高自我决定的参与动机 时,其在活动过程中所获得的满意度将随之提升,进 而产生正面回馈提高其休闲需求,而促进较高的休闲 参与[24]。休闲内在动机是个体从休闲行为中寻求内在 酬赏的倾向,以引发个体从事休闲活动的内在力量 [25]。此外,的实证研究发现,休闲动机与休闲满意度 彼此之间具有线性的关系。本研究可推论出当个体所 知觉的休闲动机愈强,则在休闲效益及休闲涉入所得 到的休闲满意情形也会更趋于正向的反映[26]。反观技 击性运动员是否也具有运动动机愈强烈,则在运动效 益及运动涉入反应也就愈正面,所得到的运动员满意 度也会更趋于正向之反应。若能从休闲运动的理论模 式,转换为部份项目运动加以探究,则可以进一步了 解从事竞技运动者,是否也可以证明运动动机对运动 员满意度有正向的影响,运动涉入与运动效益中介关 系,加以分析研究,对于整个运动员参与行为模式将 可获悉更完整的讯息,再进一步验证该模式对运动训 练比赛上的贡献性,将可提升运动员的竞技运动表现 及增加技击运动的运动人口。 1.3. 运动动机、涉入、效益与满意度 若从我国部份项目运动员的运动动机、运动涉 入、运动效益的态度意向及运动员满意度,加以探讨 理解所持的倾向,建构一个运动参与行为模式,将会 进一步影响整个组织的表现。亦可提升我国运动的水 平及增加运动的参与人数。有鉴于此,本研究希冀藉 由探讨我国部份项目运动员参与运动时所产生的运 动动机对其运动员满意度的关系进行深入剖析,并进 一步探究运动运动涉入、运动效益等中介机制所扮演 角色,而获得部份项目运动参与者运动行为模式的整 Open Access 34  技击选手运动参与行为模式构建 合概念,对建构运动行为模式,具有一定的理论贡献 与因果意涵。同时,本研究将归纳整个实证之发现, 提供运动相关单位之参考。具体言之,本研究的目的 如下:一、运动动机、运动涉入、运动效益及运动满 意度量表是否具信效度;二、建构技击运动员运动动 机、运动涉入、运动效益及运动员满意度的因果模式, 并以统计方法测试该构建模式之妥适性;三、整体运 动参与行为模式对运动员的表现有无帮助。 2. 方法 2.1. 研究对象 本研究以我国的技击运动之柔道、跆拳道、角力、 拳击等大专校院体育系所运动员作为本研究的对象, 抽样的方法系根据便利取样方式进行抽样,其抽样程 序为:先请受测者集合,由施测人员讲解问卷情形, 若遇不清楚之题意,再进行解释;另外,本研究考虑 有些受试者无法正确了解问卷题意,因此,只搜集 18 岁以上的技击运动参与者进行调查。此外,为避免产 生样本独异性(idiosyncrasy),施测时间涵盖周一至周 日及上、下午等时段。本研究问卷施测时间为 2009 年3月26 日起至 2009 年4月27 日止作预试问卷, 等通过预试问卷再 2009年5月3日至 2009年5月28 日全面正式施测。 2.2. 研究工具 本研究所使用之「运动动机量表」是依据个体在 运动的情境中所具有的特质倾向,分为「内在动机」 (Intrinsic Motivation)「外在动机」(Extrinsic Motivation) 「无动机」(A-Motivation) 三种[27]。「运动涉入量表」 参考[28-30]量表作为衡量的工具,为配合本研究之需加 以修编运动涉入而成,其构面分别为中心性、吸引力、 自我表现等三个构面。「运动效益量表」,参考[31,32]所 发展的休闲利益量表作为衡量的工具,为配合本研究 之需加以修编而成,其构面分别为生理效益、心理效 益、社交效益及学习自我实现效益等四个构面。「运 动员满意量表」参考[33-35]的运动员满意度量表,为配 合本研究之需加以修订而,为配合本研究之需加以修 编而成,其构面分别为个人层面、团体层面及教练领 导层面等三个构面;本研究各量表记分,均采用Likert scale 五等尺度,从非常同意(非常满意)、同意(满 意)、没意见、不同意(不满意)、到非常不同意(非 常不满意),分别给予5,4,3,2,1的分数。 2.3. 研究程序 首先,每位受试者均填写运动动机、运动涉入、 运动效益及运动员满意度四量表,经过探索性因素分 析(Exploratory Factor Analysis, EFA)后本研究再以验 证性因素分析(Confirmatory Factor Analysis, CFA)考 验运动动机、运动涉入、运动效益和运动员满意度等 测量变量间之关系,检定个别观察变项、潜在变项的 建构信度、个别构面的聚合效度及区别效度等情形。 再来,进一步验证其线性结构关系是否成立,以二阶 单一因素模式的形成结构方程模式径路分析,最后, 建构运动员运动参与行为模式完成后,再针对运动员 进行运动参与行为模式的满意度检验,运动参与行为 满意度量表针对模式构建研究结果做为编制之依据, 其构面分别为影响满意度、提升满意度、涉入满意度 等三个构面,以利验证此模式对技击运动员运动训练 比赛上的运动表现之贡献与帮助情形,以推动我国技 击运动之发展。 2.4. 量表鉴别度、建构效度及信度分析 2.4.1. 量表鉴别度分析 本研究就回收之有效问卷,在运动员运动动机量 表方面,各题项之决断值介于(t = 13.58~24.43,p < 0.001),相关系数介于(r = 0.58~0.75,p < 0.001)。运 动涉入量表方面,各题项之决断值介于(t = 14.74~24.31,p < 0.001),相关系数介于(r = 0.68~0.83, p < 0.001)。运动效益量表方面,各题项之决断值介于 (t = 12.00~29.99,p < 0.001),相关系数介于 (r = 0.56~0.80,p < 0.001)。运动员运动满意度量表方面, 各题项之决断值介于(t = 13.18~18.46,p < 0.001),相 关系数介于 (r = 0.55~0.68,p < 0.001)。应取决断值大 于3以上,且须达统计的显著水平;量表与总分相关 系数一般要求应在 0.3 以上方可接受[36,37]。 2.4.2. 建构效度 运动员运动动机量表,经因素分析后共发展成 「内动机」、「外动机」及「无动机」等三个因素构面, 因素负荷量分别介于 0.50~0.83、0.56~0.80 及 0.81~0.83 之间,特征值分别为 5.89、4.85 及2.06,解 Open Access 35  技击选手运动参与行为模式构建 释变异量分别为 31.04%、25.52%及10.92%,累积解 释变异量分别为 31.04%、56.56%及67.49%;运动涉 入量表,经因素分析后共发展成「吸引力」、「自我表 现」及「中心性」等三个因素构面,因素负荷量分别 介于 0.72~0.81、0.56~0.82及0.61~0.80 之间,特征值 分别为 3.94、3.46 及2.95,解释变异量分别为28.13%、 24.68%及21.04%,累积解释变异量分别为 28.13%、 52.81%及73.85%;运动员运动效益量表,经因素分析 后共发展成「生理效益」、「心理效益」、「学习自我实 现」及「社交效益」等四个因素构面,因素负荷量分 别介于 0.64~0.75、0.61~0.86、0.51~0.76 及0.52~0.85 之间,特征值分别为 5.99、3.41、3.08 及1.82,解释 变异量分别为29.93%、17.0 4%、15.38%及9.09%,累 积解释变异量分别为 29.93%、46.97%、62.35 %及 71.44%;运动员运动满意度量表,经因素分析后共发 展成「个人层面」、「团体层面」及「教练领导」等三 个因素构面,因素负荷量分别介于 0.72~0.84 、 0.83~0.86 及0.86~0.90 之间,特征值分别为4.02、3.30 及2.52,解释变异量分别为 30.89%、25.40%及19.42%, 累积解释变异量分别为30.89%、56.29%及75.71%。 2.4.3. 信度检验 运动员运动动机量表系以Cronbach’s α内部一致 性来衡量所测验的内容是否趋于一致性及稳定性, Cronbach’s α系数若达 0.7 以上,则具有良好的信度 [38]。运动员运动动机量表Cronbach’s α分别为内动机 0.93、外动机 0.90 及无动机 0.82;运动涉入量表 Cronbach’s α分别为吸引力0.92、自我表现 0.87及中 心性 0.89;运动效益量表 Cronbach’s α分别为学习自 我实现 0.95、生理效益 0.87、心理效益 0.95 及社交效 益0.75;运动员运动满意度量表Cronbach’s α分别为 个人层面0.91、团体层面 0.89 及教练领导层面 0.92。 2.5. 量表效度与信度分析验证方法 运动动机、运动涉入、运动效益和运动员满意度 量表之各测量题项经过探索性因素分析(Exploratory Factor Analysis, EFA)后,本研究再以验证性因素分析 (Confirmatory Factor Analysis, CFA)的统计技术,考验 运动动机、运动涉入、运动效益和运动员满意度等量 测变量间之关系,进一步验证其理论模式并检定个别 观察变项、潜在变项的建构信度、个别构面的聚合效 度及区别效度等情形。 2.5.1. 运动动机量表假设测量模式验证 本研究运动员运动动机量表,所有估计的参数均 达显著水平,t值均大于 1.96,且并未出现很大的标 准误,各观察变项的信度介于0.50~0.81 之间,潜在 变项的组合信度,经公式计算后得知,运动员运动动 机的整体信度为(0.98),潜在变项方面:内在机(0.93)、 外动机(0.88)、无动机(0.89)。 2.5.2. 运动员运动涉入量表假设测量模式 本研究运动员运动涉入量表,所有估计的参数均 达显著水平,t值均大于 1.96,且并未出现很大的标 准误,各观察变项的信度介于0.41~0.69 之间,潜在 变项的组合信度方面,经公式计算后得知,运动员运 动涉入的整体信度为(0.93) ,潜在变项方面:吸引力 (0.92)、自我表现为(0.88)、中心性为(0.83)。 2.5.3. 运动员运动效益量表假设测量模式 本研究运动员运动效益量表,所有估计的参数均 达显著水平,t值均大于 1.96,且并未出现很大的标 准误,各观察变项的信度介于0.40~0.74 之间,潜在 变项的组合信度方面,经公式计算后得知,运动员运 动效益的整体信度为(0.94),潜在变项方面:学习自我 实现为(0.67) 、生理效益为(0.75) 、心理效益为(0.76) 及社交效益为(0.85)。 2.5.4. 运动员满意度量表假设测量模式 验正结果与讨论 本研究运动员满意度量表,所有估计的参数均达 显著水平,t值均大于 1.96,且并未出现很大的标准 误,各观察变项的信度介于0.55~0.86 之间,潜在变 项的组合信度,经公式计算后得知,运动员满意度的 整体信度为(0.98),潜在变项方面:个人层面(0.91)、 自我表现(0.89)、团体层面(0.92)。 2.6. 资料分析 本研究以 SPSS for Windows 12.0 版及 LISREL8.72 版等统计软件,进行数据处理与分析,所 有数据分析显著性为α = 0.05。 3. 结果 3.1. 不同背景变项的人口统计特性 本节就回收之有效样本,依不同背景变项的人口 Open Access 36  技击选手运动参与行为模式构建 统计特性,以次数分配与百分比,描述其特征,其结 果如下各表所示。 本研究受试者在性别的分布情形以男运动员居 多263 人,占 68.8%;女运动员 119 人,占 31.2%; 本研究受试者在运动成就的分布情形,以国际比赛级 运动员居多109人,占 28.5%,其次是全运级运动代 表队 108 人,占 28.3%;大专运动会代表队 105 人, 占27.5%;校级代表队 60人,占 15.7%。本研究受试 者的平均年龄为20.6 岁;本研究受试者在训练年数为 12.5 年,详如表 1所示。 3.2. 运动员参与行为之构建结果 本研究利用结构方程模式(structural equation modeling, SEM)中的因果模式,作为验证理论的线性 结构关系是否成立,呼应二阶段结构方程模式的分析 逻辑概念[39]。 3.2.1. 参与行为因果模式修正后之整体模式适配度考 验 经过模式修正后的运动员参与行为的影响模式, 是一个符合实证研究的一个模式,可以进一步分析因 果关系,详如表 2所示。 运动参与行为影响模式,所有估计的参数均达显 著水平,t值均大于 1.96,且并未出现很大的标准误, 各观察变项的信度介于0.30~0.74 之间,潜在变项的 组合信度方面,经公式计算后,运动动机为(0.83)、运 动涉入为(0.88)、运动效益为(0.81)及运动员满意度 (0.65)。因此 ,本研究之运动员参与行为影响模式具有 良好的组合信度,详如表 3所示。 3.2.2. 研究假设验证结果 从表 2、3及图 1最终结构模式图中可以得知, 运动动机对运动涉入的影响其标准化系数(γ1)为0.85, t值为 16.07,达到统计上的显著水平(p < 0.05),具有 正向的影响,运动动机对运动涉入的解释量为 72% (0.85 × 0.85 = 0.72)。因此,「运动员运动动机对运 动涉入具有正向的影响」之研究假设成立。运动动机 对运动效益的影响其标准化系数(γ2)为0.20,t值为 2.83,达到统计上的显著水平(p < 0.05),具有正向的 影响,运动动机对运动效益的解释量为 4% (0.20 × 0.20 = 0.04)。因 此 ,「运动员运动动机对运动效益具 有正向的影响」之研究假设成立。运动动机对运动员 Table 1. Circumstances of basic data of questionnaire’s frequency distribution 表1. 问卷基本资料次数分配情形 性别 人数 百分比 男 263 68.8 女 119 31.2 运动成就 国际比赛级运动员 109 28.5 全运级运动代表队 108 28.3 大专运动会级代表队 105 27.5 校级代表队 年龄(平均) 训练年数(平均) 60 20.6 12.5 15.7 总和 382 100.0 Table 2. Modified fitness test index of hypothesis causation model 表2. 修正后因果假设模式之适配度考验指标 整体适配指标 本研究 接受值 结果 绝对适配指标 χ2 101.24 越小越好 - DF 52 - GFI 0.94 大于 0.90 符合 SRMR 0.032 小于 0.05 符合 RMSEA 0.050 小于 0.08 符合 相对适配指标 NNFI 0.95 大于 0.90 符合 CFI 0.98 大于 0.90 符合 简效适配指标 PNFI 0.64 大于 0.50 符合 PGFI 0.55 大于 0.50 符合 Normed Chi-Square 1.95 1.0~3.0 之间 符合 Critical N 283.81 大于 200 符合 Table 3. The potential variables and the reliability of potential variables 表3. 潜在变项与潜在变项之信度 潜在变项 观察变项 R2 组合信度 运动动机 内动机 0.69 0.83 外动机 0.69 无动机 0.46 运动涉入 吸引力 0.74 0.88 自我表现 0.66 中心性 0.74 运动效益 学习自我实现 0.61 0.81 心理效益 0.49 生理效益 0.47 社交效益 0.74 运动员满意度 个人层面 0.30 0.65 教练领导层面 0.41 团体层面 0.41 Open Access 37  技击选手运动参与行为模式构建 Open Access 38 Figure 1. Mobilization of sports participation behavior model finally 图1. 动员运动参与行为模式最终模式图 满意度的影响其标准化系数(γ3)为0.60,t值为 4.20, 达到统计上的显著水平(p < 0.05),具有正向的影响, 运动动机对运动员满意度的解释量为 36% (0.60 × 0.60 = 0.36)。因 此 ,「运动员运动动机对运动员满意 度具有正向的影响」之研究假设成立。运动涉入对运 动效益的影响其标准化系数(β1)为0.79,t值为 9.23, 达到统计上的显著水平(p < 0.05),具有正向的影响, 运动涉入对运动效益的解释量为 62% (0.79 × 0.79 = 0.62)。因此,「运动员运动涉入对运动效益具有正向 的影响」之研究假设成立。运动涉入对运动员满意度 的影响其标准化系数(β2)为−0.41,t值为−0.08,未达 到统计上的显著水平(p < 0.05),未具有影响。因此, 「运动员运动涉入对运动员满意度具有影响」之研究 假设不成立。运动效益对运动员满意度的影响其标准 化系数(β3)为0.47,t值为 2.04,达到统计上的显著水 平(p < 0.05),具有正向的影响,运动效益对运动员满 意度的解释量为22% (0.47 × 0.47 = 0.22)。因此,「运 动员运动效益对运动员满意度度具有正向的影响」之 研究假设成立。 从研究假设中可以得知,运动员运动动机会直接 影响运动员满意度,并且运动动机会影响运动效益, 而运动效益会影响运动员满意度,运动涉入也会影响 运动效益。因此,「运动员运动动机有可能会透过运 动涉入、运动效益对其运动员满意度造成影响」之研 究假设成立,亦即,运动涉入、运动效益有可能会扮 演中介机制的角色。 运动员运动参与行为模式之影响,最终模式图如 图1所示。 由图 1所示,我国运动员运动行为参与的模式符 合四因素交互模型,即:运动动机既对运动员满意度 具有直接正向预测作用,又分别籍由运动涉入和运动 效益间接提升运动员满意度;运动涉入和运动效益是 运动动机到运动员满意度之间可能的中介变量;同 时,运动涉入对运动效益亦具有正向预测作用;运动  技击选手运动参与行为模式构建 员满意度的增加有助于运动参与行为之增强。 3.3. 动员对运动参与行为模式满意度之分析检 验 为了解本研究之运动参与行为模式对运动员的 表现是否有帮助,和运动员对运动参与行为模式整体 满意度,特编制「运动员对运动参与行为模式整体满 意度问卷」作为检验该模式之研究的工具,共包含三 个潜在变项分别为影响满意度、提升满意度、涉入满 意度等11 题测量变项,量表采封闭式问答(closed questionnaire)以Likert五等尺度加以衡量,从「非常 同意」到「非常不同意」分别给予 5,4,3,2,1的 分数。研究分别针对大专校院运动员再做一次问卷, 于2009 年11 月1日至 28 日,分别经由预试及正式 问卷做试测。 3.3.1. 同背景变项的人口统计特性 受试者在性别的分布情形以男运动员居多 89人, 占60.5%;女运动员 58 人,占 39.5%;运动项目状况 的分布情形,以柔道运动员 41人,占 27.9%,其 次 是 跆拳道 42 人,占 28.6%,角力 34 人,占 23.1%,拳 击30 人,占 20.4%;在运动成就的分布情形,以国际 比赛级运动员居多 47人,占 32%,全运级运动代表 队47 人,占 32%;大专运动会代表队13 人,占 8.8%; 校级代表队 40人,占 27.2%;平均年龄为20.4 岁, 训练年数平均为12.8,详如表 4所示。 3.3.2. 量表内容 运动员运动参与行为模式整体满意度量表,共包 含3个潜在变项及 11 个测量变项,分别为: 提升满意度:X1:你觉得运动动机可以提升运动 参与行为模式的满意度;X2:你觉得运动涉入可 以提升运动员参与行为的满意度;X3:你觉得运 动效益可以提升运动员参与行为的满意度;X4: 你觉得运动员满意度可以提升运动员参与行为 的满意程度。 涉入满意度:X6:你觉得运动动机愈高会影响运 动涉入的程度;X7:你觉得运动动机愈高会影响 运动效益。 影响满意度:X5:你觉得运动动机愈高会增加运 动员的满意度 X8:你觉得运动涉入愈高会增加 Table 4. Circumstances of basic data of test mode questionnaire’s frequency distribution 表4. 检验模式问卷基本资料次数分配情形 人数 百分比 男 89 60.5 女 58 39.5 柔道运动员 41 27.9 跆拳道 42 28.6 角力 34 23.1 拳击 30 20.4 国际比赛级运动员 47 32 全运级运动代表队 47 32 大专运动会级代表队 13 8.8 校级代表队 年龄(平均) 训练年数(平均) 40 20.4 12.8 27.2 总和 147 100.0 运动员满意度;X9:你觉得运动效益愈高会影响 运动员满意度;X10:你觉得运动涉入愈高会影 响运动效益;X11:你满意运动参与行为模式的 整体满意度。 3.3.3. 量表鉴别度、建构效度及信度分析 本研究就回收之有效问卷,在运动员运动参与行 为模式整体满意度量表方面,各题项之决断值介于(t = 7.01~10.52,p < 0.001),相关系数介于(r = 0.44~0.65, p < 0.001)。探索性因素分析(Exploratory Factor Analysis, EFA)检验本研究的量表之效度,经因素分 析后共发展成「影响满意度」、「提升满意度」及「涉 入满意度」等三个因素构面,因素负荷量分别介于 0.54~0.63、0.44~0.51 及0.49~0.65 之间,特征值分别 为2.72、2.66 及1.57,解释变异量分别为24.70%、 24.16%及14.24%,累积解释变异量分别为 24.70%、 48.85%及63.09%。运动员运动参与行为模式整体满意 度量表 Cronbach’s α分别为0.81、0.66 及0.79。 3.3.4. 运动参与行为模式对运动员的表现帮助 问卷第 12 题为「你觉得整体而言运动参与行为 模式对运动员的表现是否有帮助」,以 Logistic 回归分 析:与回归分析类似,差异在Logistic 回归分析应变 量(Y)为类别变量,而自变量可为定量变量或虚拟变量 (dummy variable),目的透过模式建立以判别应变量正 确率的高低。首先针对运动员运动参与行为模式对运 Open Access 39  技击选手运动参与行为模式构建 动员的表现藉由因素分析将是否有帮助问项(11 项), 所萃取 3个构面之虚拟变量,利用Logistic回归模式 得知运动员运动参与行为模式对运动员的表现有无 帮助,此模式之可靠度可让运动员、教练与相关单位 了解运动参与行为模式对运动员表现的参考;且作为 运动员于训练中改善策略之依据。 利用 Logistic 回归分析了解运动员运动参与行为 模式对运动员的表现绩效有关,从有效样本数据 n = 147 中有帮助的145 个,有效率为 98.6%。本研究利 用Logistic回归分析,应变量为有帮助与无帮助(有说 明:0,无说明:1),自变量选取 “是否有帮助”11 个 问项所萃取的 3个构面,得模式判别正确率为 98.6%, 与实际的有帮助率相差不多。再经由 Press Q检定(H0: 模式区别分析是无效的),由 p值 < 0.0001,表示模式 区别分析是有效的(显著水平 = 0.05)。模式:Y = + 1F1 + 2F2 + 3F3 + 1d1 + 2d2,进行 Hosmer 和 Lemeshow 检定,p值 = 0.174 结果显示 H0:Logistic 的模式适合。Hosmer 和Lemeshow检定差异性考验, 如表 5所示。 再进行错误分类交叉判断影响满意度、提升满意 度、涉入满意度、性别、运动 专项与运动成就之 “运 动参与行为模式”的正确率为 98.6%。错误分类交叉 表,如表 6所示。 4. 讨论 4.1. 运动员运动参与行为影响模式分析与讨论 4.1.1. 运动员运动动机对运动涉入的影响讨论 本研究经由实证分析亦发现,运动员运动动机对 运动涉入有显著的正向关系,亦即,当运动员运动动 机愈强烈其运动涉入也就愈高,攀岩活动之动机与涉 入时发现,涉入程度深之攀岩者较涉入程度浅者,在 挑战、冒险等内在动机较强,动机较强者涉入也较深 [40]。体验活动参与者的动机与活动涉入程度研究发 现,参与者的内在动机与其涉入程度间有显著线性正 相关[41],表示参与者内在动机越高,涉入程度也会增 加。休闲运动参与者对休闲涉入有直接正向的影响 [42]。运动涉入的频率、强度与持久性,或是愿意花多 少金钱、时间与金时在运动涉入上[43]。所以,涉入程 度来自于各体本身的需求、价值、关心何兴趣,而涉 入程度的高或低,取决于个体知觉、攸关程度、刺激 Table 5. Hosmer and Lemeshow testing 表5. Hosmer和Lemeshow 检定考验表 步骤 卡方 自由度 显著性 1 7.686 5 0.174 Table 6. Misclassified crosstab 表6. 错误分类交叉表 预测值 应变数 没有 有 正确百分比 没有 0 2 0% 实际值 有 0 145 100% 总预测正确率 98.6% 和情境等原素,况且不同的涉入程度会影响后续的行 为回应。所以引发运动员的运动动机提高而促使运动 员在训练和比赛上之运动涉入的提升是有必要性的。 所以,运动员运动动机对运动涉入具有显著的正向关 系,获得证实。 4.1.2. 运动员运动动机对运动效益的影响讨论 此外,本研究经由实证分析亦发现,运动员运动 动机对运动效益有显著的正向关系,亦即,当运动员 运动动机愈高其运动效益也就愈好,强调效益对人或 实质环境中,是需要获得正向之改变,涵括人际关系, 体适能、预防社会问题或稳定社群等[44]。在个人方面 是一种特殊的心理满足体验、成就感,如活动后精神 充沛,感觉很好。以运动员满意度来看达成之目标更 为具体。参与休闲时,受到环境活动、时间、心境的 刺激,产生生理、心理环境、经济、社会之影响,而 这些影响经由人们的评价之后,就产生了休闲效益, 对运动训练而言,产生的运动效益更为多元。休闲运 动动机、休闲运动效益具有方向与顺序的因果关系 [45],休闲动机与休闲效益之间具有正向关系[46],休闲 活动者的动机与休闲效益呈现正相关[47]。因此,运动 员运动动机对运动效益具有显著的正向关系,获得证 实。 4.1.3. 运动员运动动机对运动员满意度的影响讨论 本研究经实证结果发现,就构面与构面之间而 言,运动员运动动机对运动员满意度具有显著的正向 关系,亦即,当运动员运动动机愈强烈其运动员满意 度也就愈高,从休闲流畅理论(flow)说 明休闲满意, 指出当个体参与休闲活动时,会出现使人愉悦的高度 Open Access 40  技击选手运动参与行为模式构建 内在动机,当休闲活动的技能及挑战两者之间相关愈 高时,则会有更多的乐趣,也就能融入更高的内在动 机。而当休闲运动参与者具有较高自我决定的参与动 机时,其在活动过程中所获得的满意度将随之提升, 进而产生正面回馈提升其休闲需求,而促进较高的休 闲参与。休闲内在动机是个体从休闲行为中寻求内在 酬赏的倾向,以引发个体从事休闲活动的内在力量。 休闲动机与休闲满意度彼此之间具有线性的关系。运 动员运动动机越强烈则运动员满意度越高,所以,运 动动机对运动员满意度具有显著的正向关系,获得证 实。在竞技运动的训练中影响运动表现的因素众多, 教练与运动员的满意度是攸关着运动员的内在动机。 4.1.4. 运动员运动涉入对运动效益的影响讨论 本研究经由实证分析亦发现,运动员运动涉入对 运动效益有显著的正向关系,亦即,当运动员运动涉 入愈高其运动效益也就愈高,舞蹈活动者之研究发现 涉入与休闲效益呈现正向关系,涉入程度愈高,其休 闲效益感受程度也愈高[48]。其舞者更发现对舞蹈活动 投入越多,得到的好处愈多,身心更愉悦,认识朋友 更广阔。探讨路跑运动参与者的持续涉入和休闲效益 发现二者之者,具有典型相关存在[49]。滑水之活动者, 发现涉入程度和休闲效益具有正相关。所以,运动员 运动涉入对运动效益具有显著的正向关系,获得证 实。 4.1.5. 运动员运动涉入对运动员满意度的影响讨论 本研究经由实证分析亦发现,运动员运动涉入对 运动员满意度未具有显著的关系,亦即,当运动员运 动涉入高低并不会影响其运动员满意度,研究结果与 以上研究者皆指出运动员所从事的专项运动,在训练 及非训练时间内,持续藉由身体的运动,从事有助于 运动表现的运动,会知觉到运动的心理感受,渐渐影 响到运动心理而满意度运动满意度。所以,运动员运 动涉入对运动员满意度未具有显著的正向关系。 4.1.6. 运动员运动效益对运动员满意度的影响讨论 本研究经由实证分析亦发现,运动员运动效益对 运动员满意度有显著的正向关系,亦即,当运动员运 动效益愈高其运动员满意度也就愈高,研究结果技击 选手个人或团体在参与技击运动之过程,对个人或团 体产生有助于改善的身心状态,会提升人际关系而对 个人或团体产生有益的影响,同时会提高运动员满意 度。所以,运动员运动效益对运动员满意度具有显著 的正向关系,获得证实。 4.1.7. 运动员运动动机对运动涉入、运动效益及运动 员满意度的中介关系讨论 从运动员运动动机对运动涉入、运动动机对运动 效益、运动动机对运动员满意度、运动涉入对运动效 益及运动效益对运动员满意度等方面均具有正向影 响存在,因此,本研究可以进一步发现,运动员运动 动机对运动员满意度涉入有直接影响,并且透过运动 涉入及运动效益而对运动员满意度造成间接影响,所 以当个体所知觉的运动动机越强烈,则在运动涉入及 运动效益的反映也就愈好,所得到的运动员满意度情 形也会趋于正向的反映。整体而言,运动员运动动机 对运动涉入、运动效益及运动员满意度有相关性存 在,运动员满意度在某种程度上,是塑造运动员的自 我效能水平,同时是对运动动机和运动效益的制造方 法之一,同时是提升运动员的训练绩效。 影响运动员满意度之因素,大致上分为外在因素 和内在因素,外在因素涵括政府政令和制度、运动团 队的制度、教练领导行为、课业升学、奖金和成绩表 现等。其内在原素则涵括认同感、成就感、运动本身、 责任和前途发展等。一名优秀的运动员其培养成长的 过程是漫长,倘若技击运动运动员的态度动摇,不能 从运动中得到运动效益,参与练习的动机不强烈,对 技击运动涉入程度不佳,将影响技击运动员参与技击 运动,及对整个技击运动环境感觉不满意,将会影响 技击运动运动员的发展。若不能持续强化技击运动员 的态度行为,从事技击运动训练意愿降低,将对训练 效果有所影响。运动员的运动效益、参与动机,运动 涉入及运动员满意度是对运动表现的重要基本动能, 了解运动员运动效益之所在、参与动机、运动涉入情 形及运动员满意度,是发展技击运动必要工作。唯有 找出运动员的运动效益,参与动机、运动涉入及运动 员满意度的之间相关情形及的因果关系理论,才能有 效提升技击运动的运动成效。 柔道运动员的教练领导行为和知觉动机气候对 满意度的预测发现,教练领导行为之处罚性技术指导 能有效预测满意度,知觉动机气候之工作取向也可以 有效的预测满意度[50]。休闲动机与休闲满意度彼此之 Open Access 41  技击选手运动参与行为模式构建 间具有线性的关系。而本研究之技击性运动员的运动 满意度越高,则运动参与动机、运动涉入和运动效益 响应也就更强烈,则所得到的运动员满意度也会更趋 于正向之响应。从休闲流畅理论(flow)来说明休闲满 意,进一步指出,当个体参与休闲活动时,会出现使 人愉悦的高度内在动机,当休闲活动的技能及挑战两 者之间相关愈高时,则会有更多的乐趣,也就能融入 更高的内在动机。在运动训练中影响运动表现的原素 众多,虽然满意度并非是提升运动表现的唯一元素, 但教练与运动员的满意度攸关运动员的运动动机、运 动涉入及运动效益。 本研究经实证发现,运动员运动动机有可能会透 过运动涉入及运动效益而对运动员满意度产生间接 的影响,换言之,本研究之因果模式具有说服力,对 建构运动员之运动员满意度行为模式,具有一定的理 论意涵。 4.2. 结论 运动动机、运动涉入、运动效益及运动满意度量 表具有较高的信效度,可以用于对运动员参与行 为特征的准确测量。 我国技击选手运动动机与运动涉入、运动效益及 运动员满意度呈直接且正向的影响,亦即,技击 选手运动动机愈多,则运动涉入、运动效益及运 动员满意度的反映也就愈好,而且运动效益与运 动满意度呈显著正相关,而运动涉入与运动效益 也呈显著正相关。 我国运动员运动行为参与的模式符合运动动机、 运动涉入、运动效益及运动员满意度之四因素交 互模型,整体运动参与行为模式对运动员的表现 具有帮助。 4.3. 建议 建议举办优异运动名人说明会、运动健康讲痤、 煤体广告营销活动,以扩大运动员持续运动参与行为 动机及涉入程度;畅通扩大硕、博士升学管道让运动 员获得实质的运动效益,寻求企业资源结合,完善运 动整体环境、设备、就业资源,以提升运动员满意程 度,并推动政府订定保障运动员及运动相关法规等策 略,有效刺激运动员持续参与运动行为动机、涉入程 度,并得以从中获运动效益,提升运动员满意度的具 体做法,对推展运动员的参与行为有帮助。 参考文献 (References) [1] 叶伟 (2008) 我国徒手格斗项目(散打)优秀男子运动员何新 竞技能力评价体系研究.北京体育大学, 北京. [2] llerand, R.J. and Losier G.F. (1999) An integrative analysis of intrinsic and extrinsic motivation in sport. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 142-169. [3] Gould, D. (1982) Sport psychology in the 1980’s: Status direc- tion and challenge in education in youth sports research. Journal of Sport Psychology, 4, 203-218. [4] Driver, P.J. and Brown, G.L. (1975) Benefits of leisure. Venture Publishing, State College, 1-5. [5] 卢俊宏 (1994) 运动心理学.师大书苑, 台北. [6] Gould, D. and Petlichkoff, K. (1988) Anexploratory of strategies used by elite coaches to enhance self-efficacy in athletes. Jour- nal of Sport & Exercise Psychology, 11 , 128-140. [7] Iwasaki, Y. (2003) The impact of Leisure coping mechanisms. Leisure Science, 25, 183-206. [8] 毛国楠 (1997) 成绩回馈方式对不同能力水平国中生数学科 的学习动机、学习策略、学习态度与学业成就之影响. 师范 大学教育心理学报 , 29, 117-136. [9] Wiley, C.G., Shaw, S.M. and Haviz, M.E. (2000) Men’s and women’s involvement in sports: An examination of the gendered aspects of leisure involvement. Leisure Sciences, 22, 19-31. [10] Bloch, P.H. (1990) Featured address. The 1990 Symposium on Leisure Research. [11] 高俊雄 (1996) 休闲概念面面观. 国立体育学院论丛 , 6, 69- 78. [12] Chang, L.H. (2006) Study on bank employees’ job stress, leisure coping, and physical & mental health. Asian Journal of Man- agement and Humanity Science, 1, 161-174. [13] Driver, B.L., Brown, P.J. and Peterson, G.L. (1991) Research on leisure benefits: An introduction to this volume. In: Driver, B.L., Brown, P.J. and Peterson, G.L., Eds., Benefits of Leisure, Venture Publishing, Inc., State College, 3-12. [14] Mannel, R.C. and Stynes, D.J. (1991) A retrospective: The bene- fits of leisure. In: Driver, B.L., Brown, P.J. and Peterson, G.L., Eds., Benefits of Leisure, Venture Publishing, Stage College, 461- 473. [15] Godbey, G. (1994) Leisure studies and services: Overview. Sun- ders, Philadelphia. [16] Vallerand, R.J. and Losier, G.F. (1999) An integrative analysis of intrinsic and extrinsic motivation in sport. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 142-169. [17] Brown, S. and Macdonald, D. (2008) Masculinites inf physical recreation: The production of masculinist discourse in vocational education. Sport Education and Society, 13, 19-37. [18] 吴永发 (2006) 路跑运动参与者持续涉入、休闲效益与幸褔 感之研究. 硕士论文, 国立体育学院体育推广学系, 桃园. [19] 杨原芳 (2004) 内在休闲动机、认真型休闲特性与最适体验 关系之研究: 以高尔夫球运动为例. 硕士论文, 中国文化大 学观光事业管理研究所, 台北市. [20] 许吉越 (2003) 柔道选手目标取向、身体自我概念、运动动 机与运动表现之相关研究. 鑫健出版社, 台中. [21] Chelladurai, P. and Riemer, H.A. (1997) A classification of Aathlete satisfaction. Journal of Sport Management, 11 , 151. [22] Chelladurai, P. (1984) Discrepancy between preferences and perceptions of leadership behavior and satisfaction of athletic in varying sports. Journal of Sport Psychology, 6, 27-41. [23] Hills, P., Argyle, M. and Reeves, R. (2000) Individual differ- ences in leisure satisfactions: An investigation of four theories of leisure motivation. Personality and Individual Differences, 28, 763-779. [24] McAuley, S. (2003) Self-efficacy, perceptions of success, and Open Access 42  技击选手运动参与行为模式构建 Open Access 43 intrinsic motivation for exercise. Journal of Applies Social Psy- chology, 21, 139-155. [25] Weissinger, E. and Bandaios, C.D. (1995) Effects of boredom on self-reported health. Socie ty and Le isu re, 18, 21-32. [26] 黄世明, 傅建三, 傅嘉辉 (2007) 私立美术馆观众休闲动机 与休闲满意度之研究-以朱铭与鸿禧美术馆为例. 艺术学报 ( 革新版 ), 80, 185-203. [27] Pelletier, E.L., Vallerand, R.J., Tuson, L.G. and Blais, R.M. (1995) Motivation and education: The self-determination per- spective. Educational Psychologist, 26, 325-346. [28] Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. and Bacon, J. (2003) An ex- amination of the relationship between leisure activity involve- ment and place attachment among hikers along the Appalachian Trail. Journal of Leisure Research, 35, 249-273. [29] Kyle, G. and Mowen, A.J. (2005) An examination of the leisure involvement-agency commitment relationship. Journal of Lei- sure Research, 27, 342-363. [30] Manning, R.A. and Bacon, D.A. (2004) Diversity in a demor- cracy: Expanding the recreation opportunity spectrum. Leisure Science, 7, 377-399. [31] Deci, E.L. (1997) Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychol- ogy, 18, 105-115. [32] 高俊雄 (2008) 運動休閒管理. 華杏出版股份有限公司, 台 北市. [33] Iwasaki, Y. and Havitz, M.E. (2004) Examining relationships between leisure involvement, psychological commitment, and loyalty to a recreation agency. Journal of Leisure Research, 36, 45-72. [34] 陈文宗 (2005) 我国高级中等学校技艺竞赛与竞技运动教练 领导风格及选手满意度、团队凝聚力与团队目标达成度之研 究. 博士论文, 彰化师大工业教育与技术学系, 彰化市. [35] 许吉越 (2008) 柔道选手情绪智力、身体自我概念与运动员 满意度间关系之探讨: 结构性模式之构建与台湾之例证. 鑫 健出版社, 台中县. [36] 王俊明 (2002) 平均数与标准差在体育运动上的应用. 中华 体育 , 61, 116-123. [37] 邱皓政 (2002) 量化研究与统计分析. 五南出版社, 台北市. [38] Nunnally, J.C. (1978) Psychometric theory. McGraw-Hill, New Yor k. [39] Bollen, K.A. (1989) A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological Methods and Research, 17, 303-316. [40] Ajen, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process, 50, 179-211. [41] 高三福, 谢明辉 (2003) 大学生健身运动行为研究: 运动益 处与障碍因素关系之探讨. 台湾运动心理学报 , 2, 1-11. [42] 陈肇芳 (2007) 大学校院学生休闲运动参与、涉入与满意度 关系之研究. 硕士论文, 嘉义大学体育与健康休闲研究所, 嘉义县. [43] Mullin, B.J., Hardy, S. and Sutton, W.A. (1993) Sport marketing. Human Kinetics Publishers, Champaign. [44] Siegenthaler, K.L. and Lam, T.C. (1992) Commitment and ego- involvement in recreational tennis. Leisure Sciences, 14, 303- 315. [45] 张少熙 (2003) 台湾中学教师参与休闲运动行为模式之研究. 博士论文, 国立台湾师范大学体育学系, 台北市. [46] 徐新胜 (2007) 冲浪活动参与者之休闲动机、涉入程度与休 闲效益关系之研究. 硕士论 文, 国立中正大学运动与休闲教 育所, 嘉义县. [47] Weiss, M.R. and Friedrichs, T.S. (1986) Children’s self-per- ceptions and sources of physical competence information: A cluster analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 19, 52-70. [48] 虑心炎 (2003) 舞蹈休闲活动参与历程之研究. 硕士论文, 台湾师范大学体育研究所, 台北市. [49] 王明月 (2010) 桌球教练领导行为与组织气氛、团队凝聚力、 运动满意度之结构模式. 大专体育学刊 , 12, 53-64. [50] 吴国辉 (2000) 柔道教练领导行为、选手知觉动机气候及满 意度之相关研究. 硕士论文, 国立体育学院教练研究所, 桃 园县. |