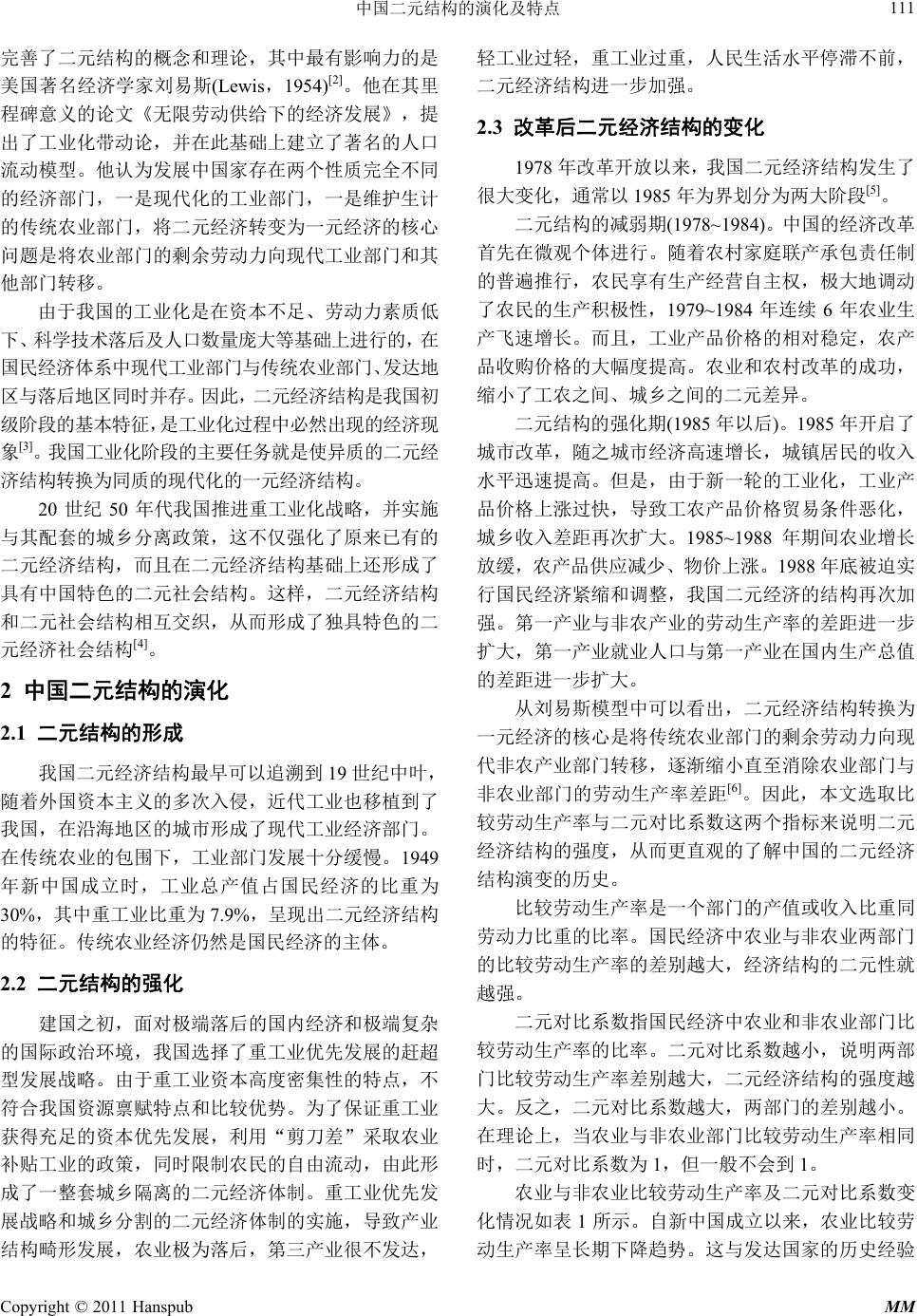

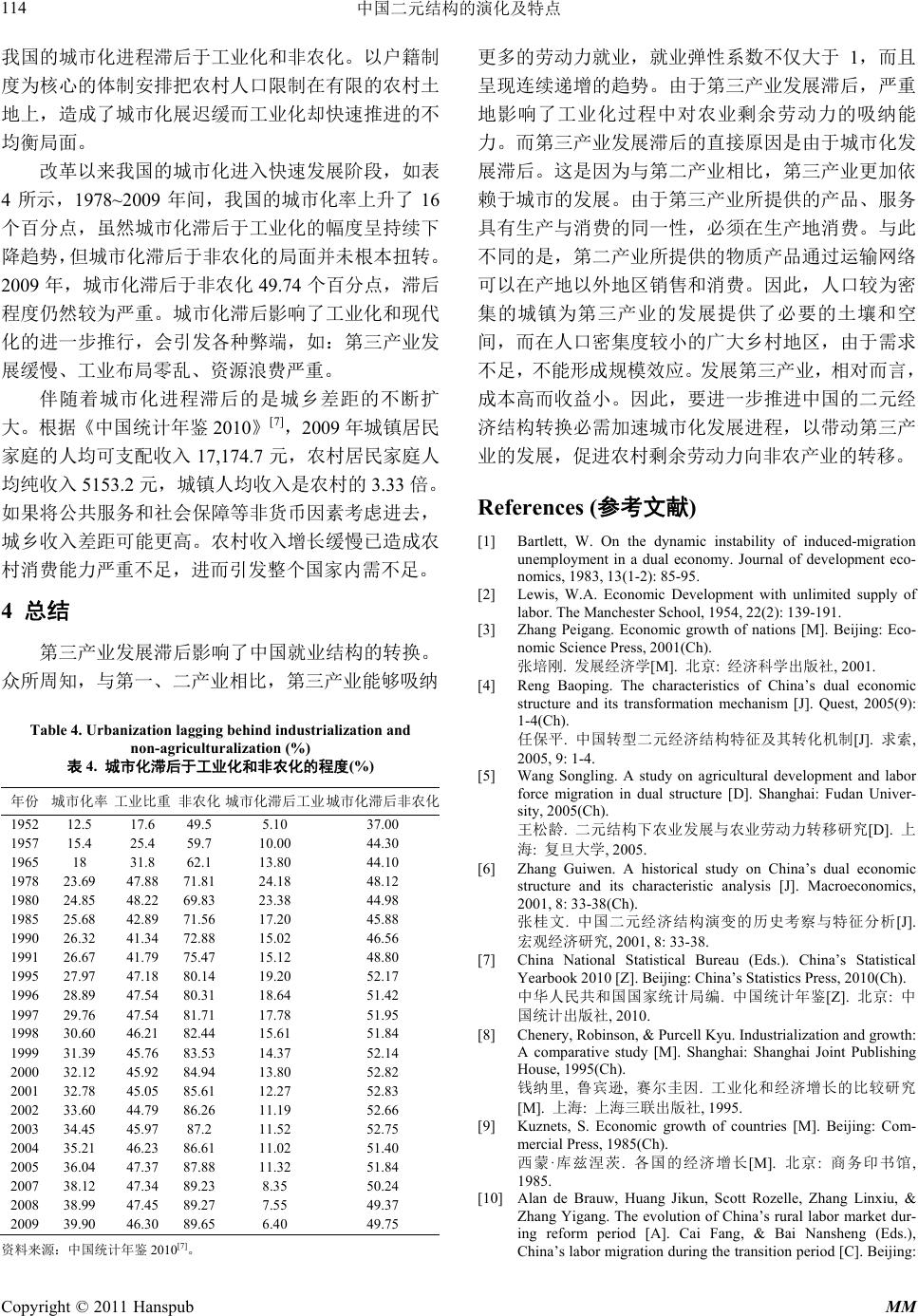

Modern Management 现代管理, 2011, 1, 110-115 http://dx.doi.org/10.12677/mm.2011.13020 Published Online September 2011 (http://www.hanspub.org/journal/mm/) Copyright © 2011 Hanspub MM The Evolution and Characteristics of China’s Dual Economic Structure Jinchuan GUO, Qiong LI School of Economics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Chin a, 430074 Email: guojinchuan@163.com, liqiongw@163.com Abstract: China’s dual economic structure, dating back to the mid-19th century, was strengthened after the foundation of People’s Republic of China owing to th e adoption of the catching-up and surpassing strategies, which gave priority to heavy industry development. In 1978, the economic reforms was initiated in mi- cro-economic units and the success in agricultural and rural reforms reduced the discrepancy between workers and farmers as well as the urban and rural areas, so the dual economic structure had been weakened during the period of 1978 to 1984. Since 1985 the cities’ economy had grown rapidly with the reform beginning in cities. However, the agricultural growth slowed down, which once again led to the strengthening of the dual eco- nomic structure. From then on whether it is from the view of the agriculture and non-agricultural comparative productivity or from the dual contrast coefficient, China’s dual economic structure has been eased, but very slowly. On one hand, the relatively slow development of the tertiary industry has affected the conversion of the employment structure. On the other hand, the urbanization lags behind the economic growth, which enlarges the difference between the urban and rural areas. Therefore, in order to promote the transformation of China’s dual economy it is essential to accelerate urbanization, for it can spur the development of the terti- ary industry as well as the transfer of the surplus agricultural labor force to non-farm jobs. Keywords: Dual Economic Structure; the Tertiary Industry; Employment Structure; Urbanization 中国二元结构的演化及特点 郭锦川,李 琼 华中科技大学经济学院,武汉,中国,430074 Email: guojinch u an@163.com, liqiongw@163.com 摘 要:我国二元经济结构最早可以追溯到 19 世纪中叶。1949 年建国后,由于选择了重工业优先发 展的赶超型发展战略,二元经济结构进一步加强。1978 年以来的经济改革首先在微观个体进行,农业 和农村改革的成功,缩小了工 农之间 、城乡 之间的 二元差 异, 1978~1984 为二元结构的减弱期。1985 年开启了城市改革, 随之 城市 经济 高速 增长 ,但 农业 增长 放缓 ,二 元经 济结 构再次加 强。 无论是从 农 业与非农业比较劳动 生产 率还 是从 二元 对比 系数 来看 ,我 国二 元经 济结 构强 度虽有所 缓和 ,但十分 缓 慢。由于第三产业发 展滞 后影 响了 中国 就业 结构 的转 换, 而城 市化 滞后 导致 城乡差距 进一 步扩大, 因 此,要进一步推进中 国的 二元 经济 结构 转换 必需 加速 城市 化发 展进 程, 以带 动第三产 业的 发展,促 进 农村剩余劳动力向非农产业转移。 关键词:二元经济结构;第三产业;就业结构;城市化 1 引言 “二元结构”作为一个研究术语,最早由 J. H. 伯 克(Booke)[1]提出,他在 1953 年出版了有关印度尼西亚 社会经济状况调查的专著《二元社会的经济学和经济 政策》。伯克认为二元结构社会矛盾的实质,在于农 业社会及其传统性与工业社会及其现代性两种文化的 冲突。伯克对二元结构的研究是开创性的,但仅仅是 描述性的。随后,各国的学者从不同角度进一步深化、  中国二元结构的演化及特点 111 完善了二元结构的概念和理论,其中最有影响力的是 美国著名经济学家刘易斯(Lewis,1954)[2]。他在其里 程碑意义的论文《无限劳动供给下的经济发展》,提 出了工业化带动论,并在此基础上建立了著名的人口 流动模型。他认为发展中国家存在两个性质完全不同 的经济部门,一是现代化的工业部门,一是维护生计 的传统农业部门,将二元经济转变为一元经济的核心 问题是将农业部门的剩余劳动力向现代工业部门和其 他部门转移。 由于我国的工业化是在资本不足、劳动力素质低 下、科学技术落后及人口数量庞大等基础上进行的,在 国民经济体系中现代工业部门与传统农业部门、发达地 区与落后地区同时并存。因此,二元经济结构是我国初 级阶段的基本特征,是工业化过程中必然出现的经济现 象[3]。我国工业化阶段的主要任务就是使异质的二元经 济结构转换为同质的现代化的一元经济结构。 20 世纪 50年代我国推进重工业化战略,并实施 与其配套的城乡分离政策,这不仅强化了原来已有的 二元经济结构,而且在二元经济结构基础上还形成了 具有中国特色的二元社会结构。这样,二元经济结构 和二元社会结构相互交织,从而形成了独具特色的二 元经济社会结构[4]。 2 中国二元结构的演化 2.1 二元结构的形成 我国二元经济结构最早可以追溯到19 世纪中叶, 随着外国资本主义的多次入侵,近代工业也移植到了 我国,在沿海地区的城市形成了现代工业经济部门。 在传统农业的包围下,工业部门发展十分缓慢。1949 年新中国成立时,工业总产值占国民经济的比重为 30%,其中重工业比重为 7.9%,呈现出二元经济结构 的特征。传统农业经济仍然是国民经济的主体。 2.2 二元结构的强化 建国之初,面对极端落后的国内经济和极端复杂 的国际政治环境,我国选择了重工业优先发展的赶超 型发展战略。由于重工业资本高度密集性的特点,不 符合我国资源禀赋特点和比较优势。为了保证重工业 获得充足的资本优先发展,利用“剪刀差”采取农业 补贴工业的政策,同时限制农民的自由流动,由此形 成了一整套城乡隔离的二元经济体制。重工业优先发 展战略和城乡分割的二元经济体制的实施,导致产业 结构畸形发展,农业极为落后,第三产业很不发达, 轻工业过轻,重工业过重,人民生活水平停滞不前, 二元经济结构进一步加强。 2.3 改革后二元经济结构的变化 1978 年改革开放以来,我国二元经济结构发生了 很大变化,通常以1985 年为界划分为两大阶段[5]。 二元结构的减弱期(1978~1984)。中国的经济改革 首先在微观个体进行。随着农村家庭联产承包责任制 的普遍推行,农民享有生产经营自主权,极大地调动 了农民的生产积极性,1979~1984 年连续 6年农业生 产飞速增长。而且,工业产品价格的相对稳定,农产 品收购价格的大幅度提高。农业和农村改革的成功, 缩小了工农之间、城乡之间的二元差异。 二元结构的强化期(1985 年以后)。1985年开启了 城市改革,随之城市经济高速增长,城镇居民的收入 水平迅速提高。但是,由于新一轮的工业化,工业产 品价格上涨过快,导致工农产品价格贸易条件恶化, 城乡收入差距再次扩大。1985~1988年期间农业增长 放缓,农产品供应减少、物价上涨。1988 年底被迫实 行国民经济紧缩和调整,我国二元经济的结构再次加 强。第一产业与非农产业的劳动生产率的差距进一步 扩大,第一产业就业人口与第一产业在国内生产总值 的差距进一步扩大。 从刘易斯模型中可以看出,二元经济结构转换为 一元经济的核心是将传统农业部门的剩余劳动力向现 代非农产业部门转移,逐渐缩小直至消除农业部门与 非农业部门的劳动生产率差距[6]。因此,本文选取 比 较劳动生产率与二元对比系数这两个指标来说明二元 经济结构的强度,从而更直观的了解中国的二元经济 结构演变的历史。 比较劳动生产率是一个部门的产值或收入比重同 劳动力比重的比率。国民经济中农业与非农业两部门 的比较劳动生产率的差别越大,经济结构的二元性就 越强。 二元对比系数指国民经济中农业和非农业部门比 较劳动生产率的比率。二元对比系数越小,说明两部 门比较劳动生产率差别越大,二元经济结构的强度越 大。反之,二元对比系数越大,两部门的差别越小。 在理论上,当农业与非农业部门比较劳动生产率相同 时,二元对比系数为1,但一般不会到 1。 农业与非农业比较劳动生产率及二元对比系数变 化情况如表 1所示。自新中国成立以来,农业比较劳 动生产率呈长期下降趋势。这与发达国家的历史经验 Copyright © 2011 Hanspub MM  中国二元结构的演化及特点 112 很不相同,发达国家都会经历两部门比较劳动生产率 差别逐渐扩大,到达顶点后,农业的比较比较劳动生 产率会上升,非农业的比较劳动生产率会下降,都逐 步向 1接近。但表 1所示,农业部门的比较劳动生产 率上升趋势不明显。这充分说明了我国二元经济结构 具有的特殊性。 Table 1. Comparative labor productivity of agriculture and non-agriculture and dual contrast coefficient 表1. 农业与非农业比较劳动生产率及二元对比系数 年份 农业 非农业 二元 对比系数 年份 农业 非农业 二元 对比系数 1952 0.6 3.0 0.2 1981 0.47 2.14 0.22 1953 0.55 3.2 0.17 1982 0.49 2.1 0.23 1954 0.55 3.22 0.17 1983 0.49 2.04 0.24 1955 0.56 3.22 0.17 1984 0.5 1.9 0.26 1956 0.54 2.93 0.18 1985 0.45 0.91 0.24 1957 0.5 3.18 0.16 1986 0.44 1.87 0.24 1958 0.59 1.58 0.37 1987 0.45 1.83 0.24 1959 0.43 1.94 0.22 1988 0.43 1.83 0.24 1960 0.36 2.23 0.16 1989 0.42 1.88 0.22 1961 0.47 2.8 0.17 1990 0.45 1.83 0.25 1962 0.48 3.39 0.14 1991 0.41 1.87 0.22 1963 0.49 3.41 0.14 1992 0.37 1.88 0.2 1964 0.47 3.37 0.14 1993 0.35 1.84 0.19 1965 0.46 3.37 0.14 1994 0.37 1.75 0.21 1966 0.46 3.37 0.14 1995 0.39 1.66 0.24 1967 0.49 3.26 0.15 1996 0.4 1.61 0.24 1968 0.52 3.16 0.16 1997 0.38 1.61 0.24 1969 0.47 3.37 0.14 1998 0.37 1.63 0.23 1970 0.44 3.38 0.13 1999 0.35 1.88 0.19 1971 0.43 3.25 0.13 2000 0.33 1.93 0.17 1972 0.42 3.18 0.13 2001 0.31 1.98 0.16 1973 0.42 3.13 0.14 2002 0.31 2.07 0.15 1974 0.43 3.03 0.14 2003 0.3 2.03 0.15 1975 0.42 2.96 0.14 2004 0.31 2.05 0.15 1976 0.43 2.78 0.16 2005 0.27 1.59 0.17 1977 0.39 2.77 0.14 2006 0.26 1.55 0.17 1978 0.4 2.45 0.16 2007 0.26 1.51 0.18 1979 0.45 2.29 0.2 2008 0.27 1.48 0.18 1980 0.44 2.25 0.19 2009 0.27 1.45 0.19 资料来源:中国统计年鉴 2010[7]。 另外,我国非农业比较劳动生产率一直较高,60 年代末期达到 3.4 左右。之后虽有所下降,但1978 年 改革前非农业比较劳动生产率仍比较高,为2.45。改 革后,非农业比较劳动生产率呈下降趋势,到 1997 年,下降到 1.6 左右。但是,1998 年以后开始上升, 到2004 年上升到 2.05,随后开始下降,到 2009年为 1.45。目前非农产业比较劳动生产率向1接近,但非 常缓慢。 我国的二元系数从整体上看不仅低于发达国家, 甚至低于发展中国家的平均水平0.31~0.45,二 元 经 济 结构的强度目前还没有呈现出减弱趋势。建国后至改 革开放前,二元对比系数由0.2 下降到0.16,说明二 元经济结构强度并没有缓解。改革开放后,二元系数 有所上升,说明二元经济结构强度有所减弱。但是, 1984 年上升到 0.26,二元结构强度又有所增强。虽然 接下来的 10多年有所缓解,但自1999年起,二元结 构强度再次明显增强,由 1998年的 0.23 下降到 2002 年的 0.15,随后仅有小幅上升。这一点与发达国家的 经验很不相同。在发达国家的经济发展过程中,农业 在国民经济中所占的比重稳步缩小,但是由于农业现 代化水平的提高,农业技术的进步,农业的劳动生产 率也呈上升趋势,与非农业部门之间的差距在逐渐缩 小。而在我国,随着工业的发展,农业产值比重不断 缩小的同时,农业现代化水平却没有提高,基本停留 在小农经济模式。农业生产率提高缓慢,严重阻碍了 农业剩余劳动力向非农部门的转移。 3 我国二元经济结构的基本特征 3.1 第三产业发展滞后 产业结构演变的一般趋势为第一产业向第二 产 业、第三产业依次渐进。钱纳里等人[8]的多国模型 表 明,在发展中国家,农业劳动力主要向服务业转移, 工业吸纳的就业十分有限。 由于历史和体制的原因,在经济结构转换过程中, 我国的第三产业发展严重滞后,第三产业的产值份额 和就业份额严重偏低,不仅远远低于发达国家,甚至 低于低收入国家的平均水平。1997年,美、德、法第 三产业占各自占国民经济比重的62.9%、53.0%、 51.9%,而印度、泰国的第三产业比重已分别达56.5% 和45.5%。虽然经济体制改革后,我国第三产业比重 正稳步上升,已由改革初期的 12.2%已上升到 2009 年 的34.1%,但仍有很大的上升空间。第三产业比重过 低,不仅对经济发展,而且对于经济体制改革和结构 调整也是不利的。中国的工业增长率虽然很高,但经 济效率偏低。主要原因是产业结构不合理,第三产业 不能适应第一、二产业发展的要求。 3.2 就业结构转换滞后 从刘易斯模型可以看出,二元经济结构转换的核 心问题是劳动力从传统农业向非农产业、从农村向城 市流动。随着产业结构从一、二、三向二、三、一转 变,会逐渐形成一个与产业结构大体近似的劳动力就 业结构[9]。随着农业产值比重的下降,农业就业人口也 随之下降。但是,这以劳动力在不同产业间自由流动 Copyright © 2011 Hanspub MM  中国二元结构的演化及特点 113 为前提。假如经济中存在限制劳动力自由流动的各种 障碍,农业部门的剩余劳动力向非农业部门的流动就 会被人为阻断,就会出现就业结构转换滞后于产值结 构转换。 如表 2所示,随着农业产值比重的下降,农业就 业人口也随之下降,产值结构与就业结构变动的方向 基本一致,但是就业结构的变动严重滞后于产值结构 的变动。1952 年,第一产业总产值占国民生产总值的 比重为 50.5%,第一产业 劳动力占全部劳动力的 83.5%。1978 年,第一产业总产值占国民生产总值的 28.1%,下 降 了21.9%。而第一产业劳动力占全部劳动 力的 70.5%,仅下降13%。城乡分割的劳动力市场政 策是造成就业转换滞后于产值转换的根本原因之一, 农村劳动力不能自由进入城市在非农业领域就业。 Table 2. Output value structure of three industries and employment structure (%) 表2. 三大产业的产值结构与就业结构(%) 产值结构 就业结构 年份 第一 产业 第二 产业 第三 产业 第一 产业 第二 产业 第三 产业 第一产业产 值与就业比 重差距 1952 50.5 20.9 28.6 83.5 7.4 9.1 33.0 1978 28.19 47.88 23.94 70.5 17.3 12.2 42.3 1979 31.27 47.10 21.63 69.8 17.6 12.6 38.5 1980 30.17 48.22 21.60 68.7 18.2 13.1 38.5 1985 28.44 42.89 28.67 62.4 20.8 16.8 34.0 1990 27.12 41.34 31.55 60.1 21.4 18.5 33.0 1995 19.86 47.18 32.86 52.2 23.0 24.8 32.3 2000 15.06 45.92 39.02 50.0 22.5 27.5 34.9 2001 14.39 45.05 40.46 50.0 22.3 27.7 35.6 2002 13.74 44.79 41.47 50.0 21.4 28.6 36.3 2003 12.80 45.97 41.23 49.1 21.6 29.3 36.3 2004 13.39 46.23 40.38 46.9 22.5 30.6 33.5 2005 12.12 47.37 40.51 44.8 23.8 31.4 32.7 2006 11.11 47.95 40.94 42.6 25.2 32.2 31.5 2007 10.77 47.34 41.89 40.8 26.8 32.4 30.0 2008 10.73 47.45 41.82 39.6 27.2 33.2 28.9 2009 10.35 46.30 43.36 38.1 27.8 34.1 27.8 资料来源:中国统计年鉴 2010[7]。 自改革开放以来,大量农村劳动力由农村流向城 市、由从事农业转向从事非农产业。Alan 等人(2006)[10] 的调查研究显示,1981 年间 15 %的农村劳动力在非农 部门就业,1995年农村非农就业率上升到 31%,2000 年上升到 41.37%。第一产业劳动力占全部劳动力的比 例已大幅度下降,但是通过比较仍可以发现,劳动力 的产业结构与产出结构严重不匹配。 如表 2所示,1952 年第一产业比重与第一产业劳 动力比重两者相差 33%,到 1978年差距扩大为 42.4%, 此后两者的差距开始缩小。2006 年第一产业从业人员 占42.6%,但产值为11.7%,相 差30.9%。到 2009 年, 第一产业总产值占国民生产总值的10.35%,第一产业 劳动力占全部劳动力的 38.1%,仍相差近 28 个百分点。 总的来说,就业结构始终滞后于产值结构的变动。 通过国际比较也可以看出,如表3所示,我国劳 动力就业结构落后于产值结构比重。2009 年,我国第 一产业的劳动力比例高达38.1%。而早在 1991 年,第 一产业劳动力比重在韩国降低至 16.7%,在日本降低 至6.7%,美国已经降低到2.9%,英国降低至2.1%, 巴西为 24.2%。我国的第一产业的劳动力比例不仅远 远高于发达国家,甚至高于一些发展中国家,如巴西。 Table 3. International comparison of employment structure (%) 表3. 劳动力就业结构的国际比较(%) 国家 年份 第一产业 第二产业 第三产业 英国 1991 2.1 27.6 70.3 美国 1991 2.9 25.6 71.5 加拿大 1991 4.5 22.8 72.7 印度 1989 5.5 36.3 58.2 法国 1991 5.7 29 65.2 日本 1991 6.7 34.4 65.6 韩国 1991 16.7 35.6 47.1 巴西 1988 24.2 23.3 52.5 巴基斯坦 1991 47.4 19.8 22.8 资料来源:何诚颖。中国产业结构理论和政策研究[11]。 产业结构、就业结构、人口城乡结构之间,就业 结构是个中间环节。产业结构调整引起就业结构调整, 进而导致人口城乡分布。如果就业结构滞后于产业结 构变动,不仅会造成经济结构性扭曲,还会造成人口 的城乡结构失衡,是二元经济结构存在的直接原因。 当人口城乡结构失衡时,第一产业会因剩余劳动力过 多而无法提高劳动生产率,农民的收入难以增长,农 村的消费能力下降,最终导致内需不足。而且随着人 口压力不断加大,农村的生态环境还会进一步恶化。 另一方面,第三产业因缺乏载体和市场而长期发展缓 慢。 3.3 城市化滞后和城乡差距扩大 工业化的过程,也是城市化的过程。当劳动力、 资本和技术等生产要素不断向第二、三产业转移,在 空间地理上则不断向城市聚集。城市化发展的根本动 力就是这种由工业化而产生的人口聚集效应。 农业产值比例的下降和工业产值比例的上升是工 业化过程,而农村就业人口比例的减少和城市就业人 口的比例增加为城市化过程。如表 4所示,1949~1978 年间,我国城市化进程缓慢,人口城市化率仅从 1952 年的 12.5%上升到 1978 年的 23.69% ,近 30 年间,城 市化率提高了 11%,同期的工业化率却上升了 30%, Copyright © 2011 Hanspub MM  中国二元结构的演化及特点 114 我国的城市化进程滞后于工业化和非农化。以户籍制 度为核心的体制安排把农村人口限制在有限的农村土 地上,造成了城市化展迟缓而工业化却快速推进的不 均衡局面。 改革以来我国的城市化进入快速发展阶段,如表 4所示,1978~2009 年间,我国的城市化率上升了 16 个百分点,虽然城市化滞后于工业化的幅度呈持续下 降趋势,但城市化滞后于非农化的局面并未根本扭转。 2009 年,城市化滞后于非农化49.74 个百分点,滞后 程度仍然较为严重。城市化滞后影响了工业化和现代 化的进一步推行,会引发各种弊端,如:第三产业发 展缓慢、工业布局零乱、资源浪费严重。 伴随着城市化进程滞后的是城乡差距的不断 扩 大。根据《中国统计年鉴2010》[7],2009 年城镇居民 家庭的人均可支配收入17,174.7 元,农村居民家庭人 均纯收入 5153.2 元,城镇人均收入是农村的 3.33 倍。 如果将公共服务和社会保障等非货币因素考虑进去, 城乡收入差距可能更高。农村收入增长缓慢已造成农 村消费能力严重不足,进而引发整个国家内需不足。 4 总结 第三产业发展滞后影响了中国就业结构的转换。 众所周知,与第一、二产业相比,第三产业能够吸纳 Table 4. Urbanization lagging behind industrialization and non-agriculturalization (%) 表4. 城市化滞后于工业化和非农化的程度(%) 年份 城市化率 工业比重 非农化 城市化滞后工业 城市化滞后非农化 1952 12.5 17.6 49.5 5.10 37.00 1957 15.4 25.4 59.7 10.00 44.30 1965 18 31.8 62.1 13.80 44.10 1978 23.69 47.88 71.81 24.18 48.12 1980 24.85 48.22 69.83 23.38 44.98 1985 25.68 42.89 71.56 17.20 45.88 1990 26.32 41.34 72.88 15.02 46.56 1991 26.67 41.79 75.47 15.12 48.80 1995 27.97 47.18 80.14 19.20 52.17 1996 28.89 47.54 80.31 18.64 51.42 1997 29.76 47.54 81.71 17.78 51.95 1998 30.60 46.21 82.44 15.61 51.84 1999 31.39 45.76 83.53 14.37 52.14 2000 32.12 45.92 84.94 13.80 52.82 2001 32.78 45.05 85.61 12.27 52.83 2002 33.60 44.79 86.26 11.19 52.66 2003 34.45 45.97 87.2 11.52 52.75 2004 35.21 46.23 86.61 11.02 51.40 2005 36.04 47.37 87.88 11.32 51.84 2007 38.12 47.34 89.23 8.35 50.24 2008 38.99 47.45 89.27 7.55 49.37 2009 39.90 46.30 89.65 6.40 49.75 资料来源:中国统计年鉴 2010[7]。 更多的劳动力就业,就业弹性系数不仅大于 1,而且 呈现连续递增的趋势。由于第三产业发展滞后,严重 地影响了工业化过程中对农业剩余劳动力的吸纳能 力。而第三产业发展滞后的直接原因是由于城市化发 展滞后。这是因为与第二产业相比,第三产业更加依 赖于城市的发展。由于第三产业所提供的产品、服务 具有生产与消费的同一性,必须在生产地消费。与此 不同的是,第二产业所提供的物质产品通过运输网络 可以在产地以外地区销售和消费。因此,人口较为密 集的城镇为第三产业的发展提供了必要的土壤和空 间,而在人口密集度较小的广大乡村地区,由于需求 不足,不能形成规模效应。发展第三产业,相对而言, 成本高而收益小。因此,要进一步推进中国的二元经 济结构转换必需加速城市化发展进程,以带动第三产 业的发展,促进农村剩余劳动力向非农产业的转移。 References (参考文献) [1] Bartlett, W. On the dynamic instability of induced-migration unemployment in a dual economy. Journal of development eco- nomics, 1983, 13(1-2): 85-95. [2] Lewis, W.A. Economic Development with unlimited supply of labor. The Manch ester School, 1954, 22(2): 139-191. [3] Zhang Peigang. Economic growth of nations [M]. Beijing: Eco- nomic Science Press, 2001(Ch). 张培刚. 发展经济学[M]. 北京: 经济科学出版社, 2001. [4] Reng Baoping. The characteristics of China’s dual economic structure and its transformation mechanism [J]. Quest, 2005(9): 1-4(Ch). 任保平. 中国转型二元经济结构特征及其转化机制[J]. 求索, 2005, 9: 1-4. [5] Wang Songling. A study on agricultural development and labor force migration in dual structure [D]. Shanghai: Fudan Univer- sity, 2005(Ch ). 王松龄. 二元结 构下农业发展与 农业劳动力转移 研究[D]. 上 海: 复旦大学, 2005. [6] Zhang Guiwen. A historical study on China’s dual economic structure and its characteristic analysis [J]. Macroeconomics, 2001, 8: 33-38(Ch). 张桂文. 中国二元经济结构演变的历史考察与特征分析[J]. 宏观经济研究, 2001, 8: 33-38. [7] China National Statistical Bureau (Eds.). China’s Statistical Yearbook 2010 [Z]. Beijing: China’s Statistics Press, 2010(Ch). 中华人民共和国国家统计局编. 中国统计年鉴[Z]. 北京: 中 国统计出版社, 2010. [8] Chenery, Robinson, & Purcell Kyu. Industrialization and growth: A comparative study [M]. Shanghai: Shanghai Joint Publishing House, 1995(Ch). 钱纳里, 鲁宾逊, 赛尔圭因. 工业化和经济增长的比较研究 [M]. 上海: 上海三联出版社, 1995. [9] Kuznets, S. Economic growth of countries [M]. Beijing: Com- mercial Press, 1985(Ch). 西蒙·库兹涅茨. 各国的经济增长[M]. 北京: 商务印书馆, 1985. [10] Alan de Brauw, Huang Jikun, Scott Rozelle, Zhang Linxiu, & Zhang Yigang. The evolution of China’s rural labor market dur- ing reform period [A]. Cai Fang, & Bai Nansheng (Eds.), China’s labor migration during the transition period [C]. Beijing: Copyright © 2011 Hanspub MM  中国二元结构的演化及特点 Copyright © 2011 Hanspub MM 115 Social Science Academic Press, 2006(Ch). Alan de Brauw, 黄季焜, Scott Rozelle, 张林秀, 张依缸. 改革 中的中国农村劳动力市场演变[A]. 蔡昉, 白南生主编, 中国 转轨时期劳动力流动[C]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006. [11] He Chengying. Research on China’s industrial structure theory and policies [M]. Beijing: China’s Financial and Economic Pub- lishing House, 2007(Ch). 何诚颖. 中国产业结构理论和政策研究[M]. 北京: 中国财政 经济出版社, 1997. |