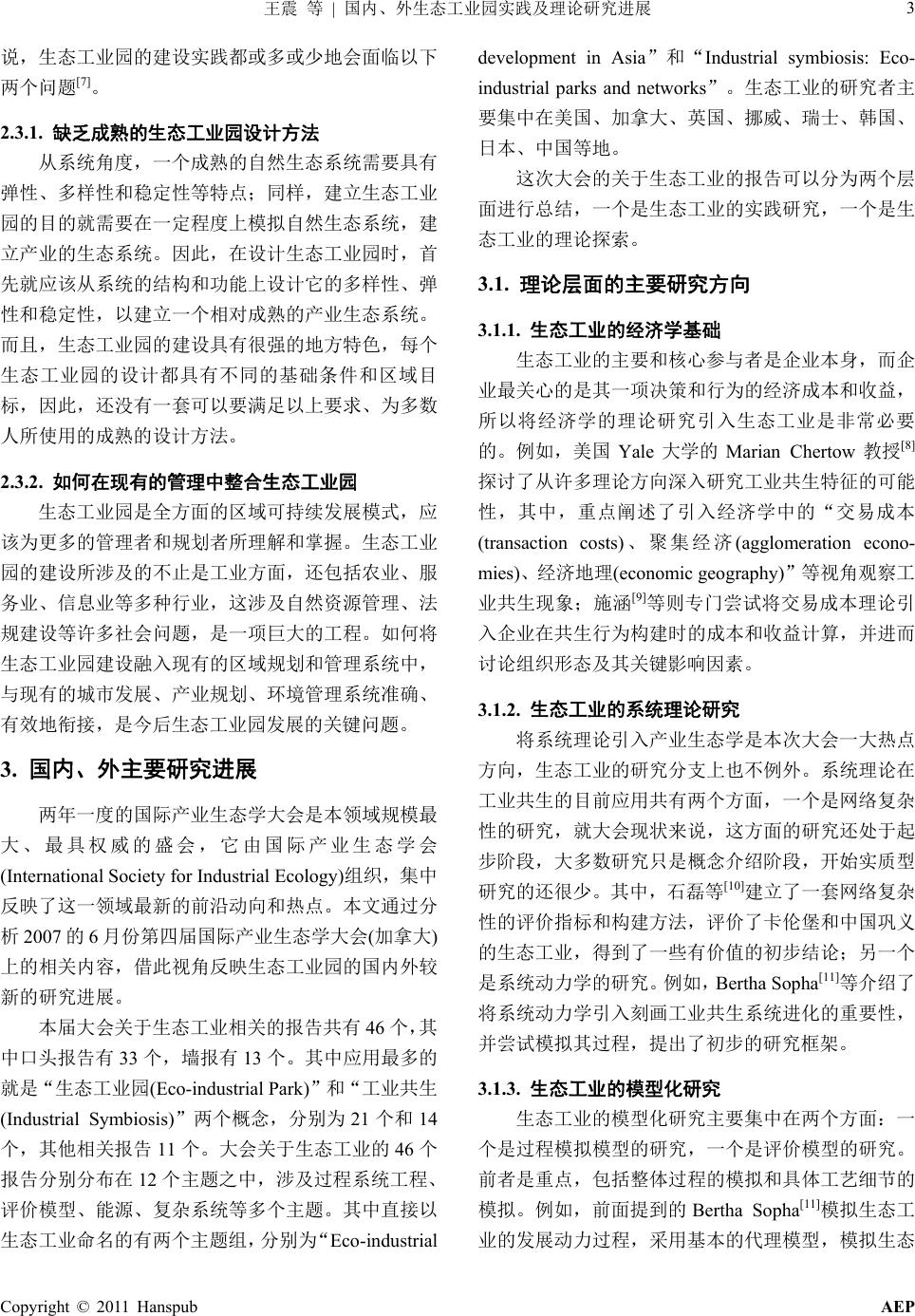

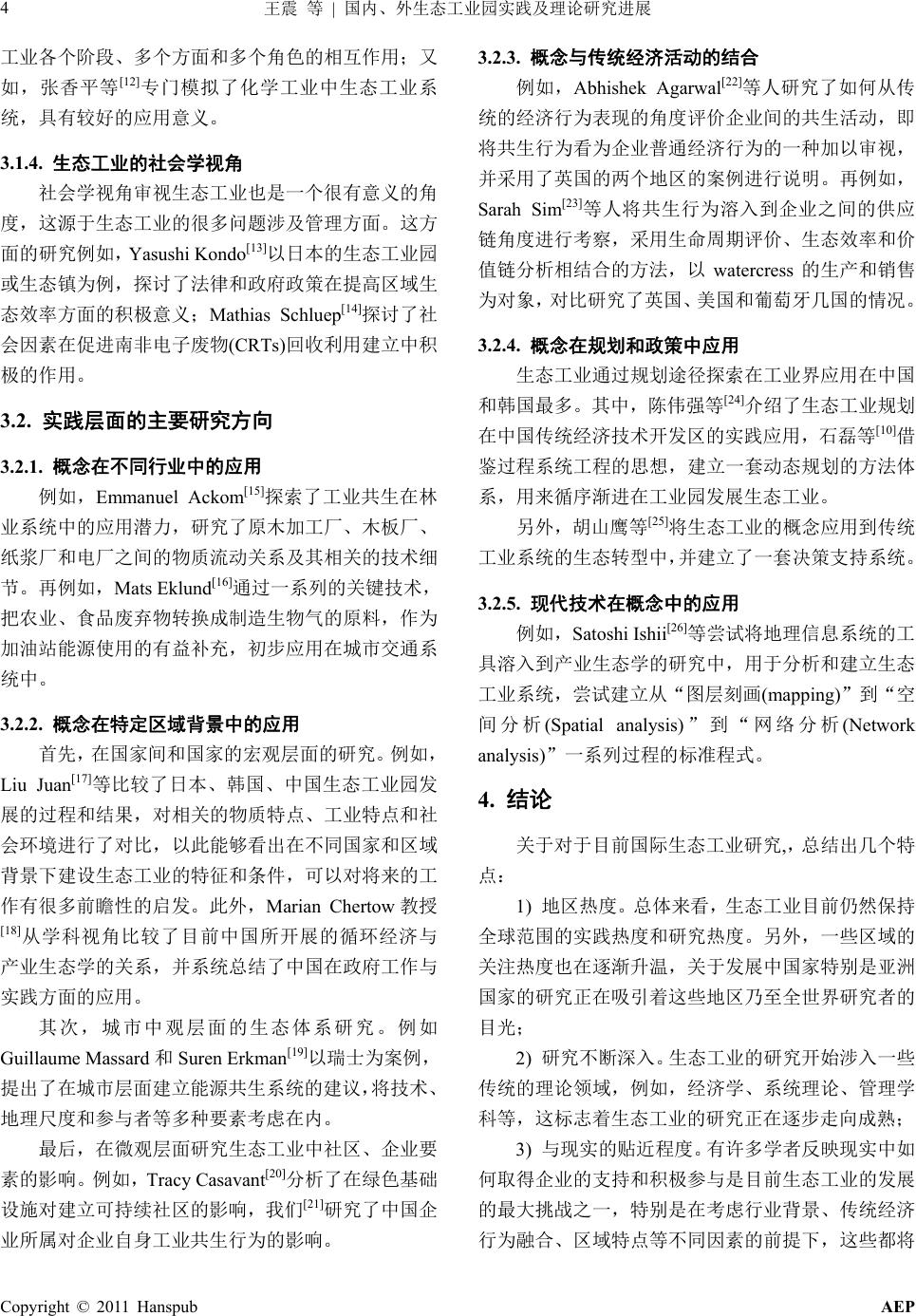

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2011, 1, 1-5 http://dx.doi.org/10.12677/aep.2011.11001 Published Online September 2011 (http://www.hanspub.org/journal/aep/) Copyright © 2011 Hanspub AEP A Review on the Practice and Research of Eco-Industrial Parks* Zhen W ang1, Lei Shi2 1School of Environmental Sciences and Engineering, Beijing Forestry University, Beijing 2Department of Environmental Sciences and Engineering, Tsinghua University, Beijing Email: wangzhen@bjfu.edu.cn Received: Aug. 26th, 2011; revised: Sep. 13th, 2011; accepted: Sep. 15th, 2011. Abstract: From the views at practice and theory levels, this paper is aimed to summarize the current situa- tions of eco-industrial parks (EIP) both in and out China. Firstly, two problems are concluded from reviewing the current initiatives of EIP. Secondly, based on tracking an international conference of industrial ecology, some directions of research at theoretical level are introduced, which includes economic, systemic, and so- ciological aspects. Thirdly, this paper summarizes some new trends of applying EIP concept into practice, such as in planning and managing local industrial sectors with specific regional backgrounds. Finally, three characters of current research on EIP are provided. Keywords: Industrial Ecology; Eco-Industrial Park; Industrial Symbiosis 国内、外生态工业园实践及理论研究进展* 王 震1,石 磊2 1北京林业大学环境科学与工程学院,北京 2清华大学环境科学与工程系,北京 Email: wangzhen @bjfu.edu.cn 收稿日期:2011 年8月26日;修回日期:2011 年9月13 日;录用日期:2011 年9月15 日 摘 要:本文旨在从行动和理论两个层面,总结国内外目前生态工业园的实践现状和研究前沿。首先 介绍了生态工业园的国内、外实践现状,并分析了其实践过程中面临的几个主要问题。其次,进一步 结合国际产业生态学的研究动态,对生态工业园的一些新的理论研究方向,作了一系列的介绍(包括经 济学、系统理论、社会学科等研究方向),并就生态工 业园在实践中的几个热点方面做了归纳,其中包 括概念在不同行业、区域中应用,以及在规划、政策等中的应用。最后,本文总结了几个当前生态工 业园研究与应用三个的特点。 关键词:产业生态学;生态工业园;工业共生 1. 引言 生态工业园是通过模拟自然系统建立产业系统中 “生产者–消费者–分解者”的循环途径,实现物质 闭路循环和能量多级利用,达到经济与环境“双赢” 目标的一种工业可持续发展工具。生态工业园研究的 主要对象是企业群落,还涉及该区域内的农业、服务 业、居民及基础设施等相关的自然和人文资源,所考 虑的是如何将企业与周围环境一体化,使整个区域的 信息、物质、能量、基础设施等资源得到充分利用。 到目前为止,生态工业园又很多定义。其中最有 代表性的有下面几个:Lowe 等人提出的定义是[1]:“生 态工业园是一种由制造业和服务业组成的企业群落, *基金项目:北京林业大学新进教师科研启动基金(2008XJS10),教 育部高等学校博士学科点专项科研基金(20090014120011)。  王震 等国内、外生态工业园实践及理论研究进展 2 | 企业之间通过对能源、水和材料等环境资源管理的合 作来提高环境效益和经济效益;通过这种合作,企业 群落寻求一种比各企业效益之和更大的集体效益”。 1996 年10 月,在美国总统可持续发展理事会(PCSD) 关于生态工业园的工作会议上也提出了两种定义[2], 这两种定义分别着眼于生态工业园的社会角度和技术 角度。定义一为:“生态工业园是由相互协作的多个 企业组成的企业群落,它们通过有效地分享信息、物 料、水、能源、基础设施和自然环境等资源,达到企 业群落以及区域的环境、经济和社会效益的统一。” 定义二为:“生态工业园是一种通过规划系统内的物 质、能量的交换,达到能源和原材料使用最小、废物 产生量最小的工业系统。并且系统具备可持续发展的 经济关系、生态关系和社会关系。” 2. 国内外实践现状 2.1. 国外实践情况 目前世界上有近 30 个生态工业园的项目,多数都 是在美国,并得到总统可持续发展理事会(President’s Council on Sustainable Development,PCSD)的支持。 在加拿大,虽然生态工业园的发展还处于初期阶段, 但是在实践上和理论上都取得了许多成果。欧洲的丹 麦、奥地利、瑞典、爱尔兰、荷兰、法国、英国、意 大利,亚洲的日本、印度尼西亚、菲律宾、泰国、印 度等国家正在积极开展生态工业园的项目[3,4]。总 体 上 看,生态工业园区实践在欧洲、北美和亚太形成了三 个主要集群的分布特征[5](详见图 1)。 Figure 1. The distribution of EIP g lobally 图1. 生态工业园实践在全球的主要分布 2.2. 国内实践情况 截止到 2010 年10 月,国家环保总局已组织专家论 证通过了 42 个国家生态工业示范园区的建设规划,其 中8个园区已经正式命名为国家生态工业示范园区 [6](各年建设数目情况如图 2)。42 个园区中,按照类型 划分:行业类园区10 个,占总数的 24%,覆盖了制 糖、电解铝、盐化工、矿山开采、磷煤化工(如图 3所 示)、海洋化工、钢铁、煤化工、石油和精细化工等行 业;综合类园区 31 个,占总数的 74%,其中国家级 高新技术产业开发区 9个、国家级经济技术开发区13 个(其中广州开发区含广州经济技术开发区、广州高新 技术产业开发区)、国家级保税区 1个、环保产业园 1 个、省级工业园区 8个;静脉产业类园区 1个,占总 数的 2%。 2.3. 实践中的两个主要问题 国际上,无论对于美国 1994年以来的试点,对于 新西兰 10 年来的实践,还是对于亚太地区,都是毁誉 参半,否定的论调稍占上风。否定方大多质疑生态工 业园区建设手段的市场化冲突[5]。国内的生态工业园 实践还刚刚起步,其效果有待进一步检验。但总的来 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年份 个数 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Figure 2. The number of EIP authorized by SEPA recently 图2. 环保总局各年度通过论证的试点示范单位个数 行业类 24% 综合类 74% 静脉产业类 2% Figure 3. Three types and their rate of EIP 图3. 国家生态工业示范园区的类型分布图 Copyright © 2011 Hanspub AEP  王震 等国内、外生态工业园实践及理论研究进展3 | 说,生态工业园的建设实践都或多或少地会面临以下 两个问题[7]。 2.3.1. 缺乏成熟的生态工业园设计方法 从系统角度,一个成熟的自然生态系统需要具有 弹性、多样性和稳定性等特点;同样,建立生态工业 园的目的就需要在一定程度上模拟自然生态系统,建 立产业的生态系统。因此,在设计生态工业园时,首 先就应该从系统的结构和功能上设计它的多样性、弹 性和稳定性,以建立一个相对成熟的产业生态系统。 而且,生态工业园的建设具有很强的地方特色,每个 生态工业园的设计都具有不同的基础条件和区域目 标,因此,还没有一套可以要满足以上要求、为多数 人所使用的成熟的设计方法。 2.3.2. 如何在现有的管理中整合生态工业园 生态工业园是全方面的区域可持续发展模式,应 该为更多的管理者和规划者所理解和掌握。生态工业 园的建设所涉及的不止是工业方面,还包括农业、服 务业、信息业等多种行业,这涉及自然资源管理、法 规建设等许多社会问题,是一项巨大的工程。如何将 生态工业园建设融入现有的区域规划和管理系统中, 与现有的城市发展、产业规划、环境管理系统准确、 有效地衔接,是今后生态工业园发展的关键问题。 3. 国内、外主要研究进展 两年一度的国际产业生态学大会是本领域规模最 大、最具权威的盛会,它由国际产业生态学会 (International Soci et y for I ndust ri al Ecol o gy)组织,集中 反映了这一领域最新的前沿动向和热点。本文通过分 析2007 的6月份第四届国际产业生态学大会(加拿大) 上的相关内容,借此视角反映生态工业园的国内外较 新的研究进展。 本届大会关于生态工业相关的报告共有 46 个,其 中口头报告有 33 个,墙报有13 个。其中应用最多的 就是“生态工业园(Eco-industrial Park)”和“工业共生 (Industrial Symbiosis)”两个概念,分别为 21 个和 14 个,其他相关报告 11 个。大会关于生态工业的 46 个 报告分别分布在 12 个主题之中,涉及过程系统工程、 评价模型、能源、复杂系统等多个主题。其中直接以 生态工业命名的有两个主题组,分别为“Eco-industrial development in Asia”和“Industrial symbiosis: Eco- industrial parks and networks”。生态工业的研究者主 要集中在美国、加拿大、英国、挪威、瑞士、韩国、 日本、中国等地。 这次大会的关于生态工业的报告可以分为两个层 面进行总结,一个是生态工业的实践研究,一个是生 态工业的理论探索。 3.1. 理论层面的主要研究方向 3.1.1. 生态工业的经济学基础 生态工业的主要和核心参与者是企业本身,而企 业最关心的是其一项决策和行为的经济成本和收益, 所以将经济学的理论研究引入生态工业是非常必要 的。例如,美国Yale 大学的 Marian Chertow教授[8] 探讨了从许多理论方向深入研究工业共生特征的可能 性,其中,重点阐述了引入经济学中的“交易成本 (transaction costs)、聚集经济(agglomeration econo- mies)、经济地理(economic geography)”等视角观察工 业共生现象;施涵[9]等则专门尝试将交易成本理论引 入企业在共生行为构建时的成本和收益计算,并进而 讨论组织形态及其关键影响因素。 3.1.2. 生态工业的系统理论研究 将系统理论引入产业生态学是本次大会一大热点 方向,生态工业的研究分支上也不例外。系统理论在 工业共生的目前应用共有两个方面,一个是网络复杂 性的研究,就大会现状来说,这方面的研究还处于起 步阶段,大多数研究只是概念介绍阶段,开始实质型 研究的还很少。其中,石磊等[10]建立了一套网络复杂 性的评价指标和构建方法,评价了卡伦堡和中国巩义 的生态工业,得到了一些有价值的初步结论;另一个 是系统动力学的研究。例如,Bertha Sopha[11]等介绍了 将系统动力学引入刻画工业共生系统进化的重要性, 并尝试模拟其过程,提出了初步的研究框架。 3.1.3. 生态工业的模型化研究 生态工业的模型化研究主要集中在两个方面:一 个是过程模拟模型的研究,一个是评价模型的研究。 前者是重点,包括整体过程的模拟和具体工艺细节的 模拟。例如,前面提到的 Bertha Sopha[11]模拟生态工 业的发展动力过程,采用基本的代理模型,模拟生态 Copyright © 2011 Hanspub AEP  王震 等国内、外生态工业园实践及理论研究进展 4 | 工业各个阶段、多个方面和多个角色的相互作用;又 如,张香平等[12]专门模拟了化学工业中生态工业系 统,具有较好的应用意义。 3.1.4. 生态工业的社会学视角 社会学视角审视生态工业也是一个很有意义的角 度,这源于生态工业的很多问题涉及管理方面。这方 面的研究例如,Yasushi Kondo[13]以日本的生态工业园 或生态镇为例,探讨了法律和政府政策在提高区域生 态效率方面的积极意义;Mathias Schluep[14]探讨了社 会因素在促进南非电子废物(CRTs)回收利用建立中积 极的作用。 3.2. 实践层面的主要研究方向 3.2.1. 概念在不同行业中的应用 例如,Emmanuel Ackom[15]探索了工业共生在林 业系统中的应用潜力,研究了原木加工厂、木板厂、 纸浆厂和电厂之间的物质流动关系及其相关的技术细 节。再例如,Mats Eklund[16]通过一系列的关键技术, 把农业、食品废弃物转换成制造生物气的原料,作为 加油站能源使用的有益补充,初步应用在城市交通系 统中。 3.2.2. 概念在特定区域背景中的应用 首先,在国家间和国家的宏观层面的研究。例如, Liu Juan[17]等比较了日本、韩国、中国生态工业园发 展的过程和结果,对相关的物质特点、工业特点和社 会环境进行了对比,以此能够看出在不同国家和区域 背景下建设生态工业的特征和条件,可以对将来的工 作有很多前瞻性的启发。此外,Marian Chertow教授 [18]从学科视角比较了目前中国所开展的循环经济与 产业生态学的关系,并系统总结了中国在政府工作与 实践方面的应用。 其次,城市中观层面的生态体系研究。例如 Guillaume Massard和Suren E rkman[19]以瑞士为案例, 提出了在城市层面建立能源共生系统的建议,将技术、 地理尺度和参与者等多种要素考虑在内。 最后,在微观层面研究生态工业中社区、企业要 素的影响。例如,Tracy Casavant[20]分析了在绿色基础 设施对建立可持续社区的影响,我们[21]研究了中国企 业所属对企业自身工业共生行为的影响。 3.2.3. 概念与传统经济活动的结合 例如,Abhishek Agarwal[22]等人研究了如何从传 统的经济行为表现的角度评价企业间的共生活动,即 将共生行为看为企业普通经济行为的一种加以审视, 并采用了英国的两个地区的案例进行说明。再例如, Sarah Sim[23]等人将共生行为溶入到企业之间的供应 链角度进行考察,采用生命周期评价、生态效率和价 值链分析相结合的方法,以watercress 的生产和销售 为对象,对比研究了英国、美国和葡萄牙几国的情况。 3.2.4. 概念在规划和政策中应用 生态工业通过规划途径探索在工业界应用在中国 和韩国最多。其中,陈伟强等[24]介绍了生态工业规划 在中国传统经济技术开发区的实践应用,石磊等[10]借 鉴过程系统工程的思想,建立一套动态规划的方法体 系,用来循序渐进在工业园发展生态工业。 另外,胡山鹰等[25]将生态工业的概念应用到传统 工业系统的生态转型中,并建立了一套决策支持系统。 3.2.5. 现代技术在概念中的应用 例如,Satoshi Ishii[26]等尝试将地理信息系统的工 具溶入到产业生态学的研究中,用于分析和建立生态 工业系统,尝试建立从“图层刻画(mapping)”到“空 间分析(Spatial analysis)”到“网络分析(Network analysis)”一系列过程的标准程式。 4. 结论 关于对于目前国际生态工业研究,,总结出几个特 点: 1) 地区热度。总体来看,生态工业目前仍然保持 全球范围的实践热度和研究热度。另外,一些区域的 关注热度也在逐渐升温,关于发展中国家特别是亚洲 国家的研究正在吸引着这些地区乃至全世界研究者的 目光; 2) 研究不断深入。生态工业的研究开始涉入一些 传统的理论领域,例如,经济学、系统理论、管理学 科等,这标志着生态工业的研究正在逐步走向成熟; 3) 与现实的贴近程度。有许多学者反映现实中如 何取得企业的支持和积极参与是目前生态工业的发展 的最大挑战之一,特别是在考虑行业背景、传统经济 行为融合、区域特点等不同因素的前提下,这些都将 Copyright © 2011 Hanspub AEP  王震 等 | 国内、外生态工业园实践及理论研究进展 Copyright © 2011 Hanspub AEP 5 是生态工业近期研究的重点。 参考文献 (References) [1] E. Lowe, S. Moran, and D. Holmes. A field-book for the devel- opment of eco-industrial parks. Report for the US Environmental Protection Agency, Oakland, CA: Indigo Development Interna- tional, 1995. [2] President’s council on sustainable development. Eco-Industrial Park Workshop Proceedings, Washington DC, 17-18 October, 1996. [3] S. Peck. EIP development and Canada: Final report. Peck & Associates, 1996. [4] E. Cohen-Rosenthal. Eco-industrial development program— Cornell work and environment initiative. EIDP Update, 1996. [5] 石磊. 我国生态工业园区实践述评——废物交换的模式与特 征[A]. 中国环境保护优秀论文集[C], 2005, 740-743. [6] 国家环保总局科技标准司. 国家生态工业示范园区名单 [URL]. http://kjs.mep.gov.cn/stgysfyq/m/200807/t20080718_125900.htm [7] 王震等. 生态产业园理论与规划设计原则探讨[J]. 生态学杂 志, 2004, 23(3): 152- 1 56. [8] M. Chertow. Toward a theory of industrial symbiosis, Interna- tional Society for Industrial Ecology Fourth International Con- ference. Toronto: University of Toronto, 2007: 40. [9] S. Han. Organizational forms and determinants of industrial symbiosis in China: A transaction cost economics perspective. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 168. [10] L. Shi. A dynamic planning framework for the developing eco-industrial parks. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 170. [11] B. Sopha. Modelling industrial symbiosis using system dynamics. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 173. [12] X. P. Zhang. Mongstad future fuel park—Flexible options for producing new fuels in a carbon-constrained world. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 212. [13] Y. Kondo. Inter-regional waste input-output model and best available eco-efficiency of regional and nationwide economy. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto : University of Toronto, 2007: 111. [14] M. Schluep. Mass flow assessment and assessment of recycling strategies for cathode ray tubes in South Africa. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 165. [15] Ackom, Emmanuel. Mass flow analysis and technological inno- vation in the manufacture of solid wood products in British Co- lumbia. International Society for Industrial Ecology Fourth In- ternational Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 4. [16] M. Eklund. Fair trial for industrial by-products—Importance of system boundaries. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 159. [17] J. Liu. Comparative study on processes and outcomes of eco-industrial park between Japan, China and Korea. Interna- tional Society for Industrial Ecology Fourth International Con- ference. Toronto: University of Toronto, 2007: 118. [18] M. Chertow. Industrial ecology and the circular economy in China. International Society for Industrial Ecology Fourth Inter- national Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 39. [19] M. Guillaume, E. Suren. A regional industrial symbiosis meth- odology and its implementation in Geneva, Switzerland. Interna- tional Society for Industrial Ecology Fourth International Con- ference. Toronto: University of Toronto, 2007: 127. [20] T. Casavant. Measuring eco-industrial development: Evaluation of resource consumption and performance indicators in a ‘typi- cal’ Canadian Industrial Park. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 34. [21] Z. Wang. How the enterprise ownership affects industrial sym- biosis: Cases in China. International Society for Industrial Ecol- ogy Fourth International Conference. Toronto: University of To- ronto, 2007: 200. [22] A. Agarwal. Evaluation of industrial symbiosis through a busi- ness perspective: A case study of the yorkshire and humber re- gion in the UK. International Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 5. [23] S. Sim. Management of food supply Chains: The relationship between supply Chain governance and eco-efficiency. Interna- tional Society for Industrial Ecology Fourth International Con- ference. Toronto: University of Toronto, 2007: 43. [24] W. Q. Chen. Research on method of making a master plan of EIP for the ETDZs in China—A case study of the Fuzhou ETDZ. In- ternational Society for Industrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: University of Toronto, 2007: 38. [25] S. Y. Hu. A decision support tool for traditional industrial sys- tems’ eco-industrial transformation. International Society for In- dustrial Ecology Fourth International Conference. Toronto: Uni- versity of Toronto, 2007: 9 6 . [26] S. Ishii. Potential energy recovery and CO2 reduction from or- ganic food waste in Yokohama: Centralized or de-centralized biogas system options. International Society for Industrial Ecol- ogy Fourth International Conference. Toronto: University of To- ronto, 2007: 98. |