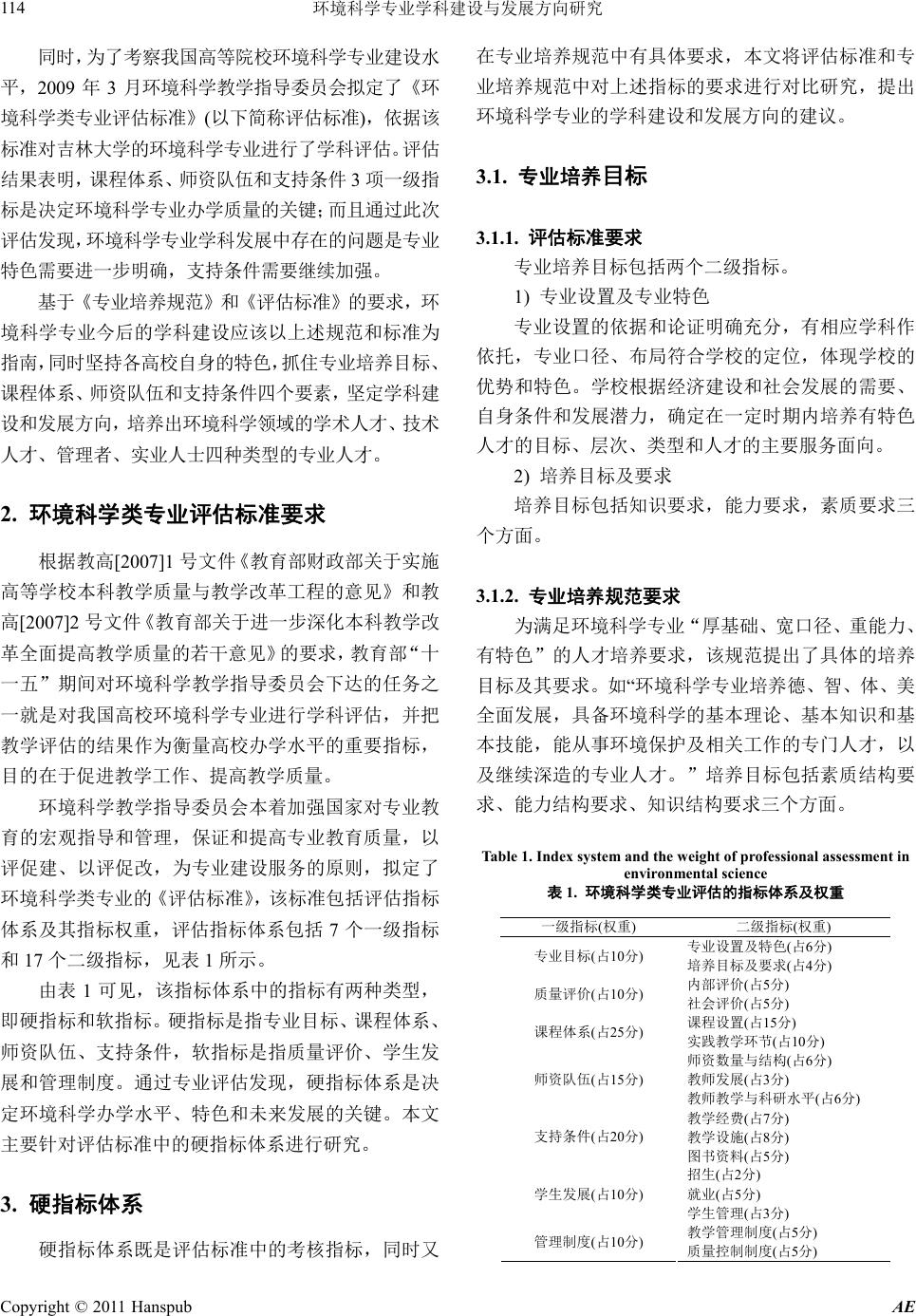

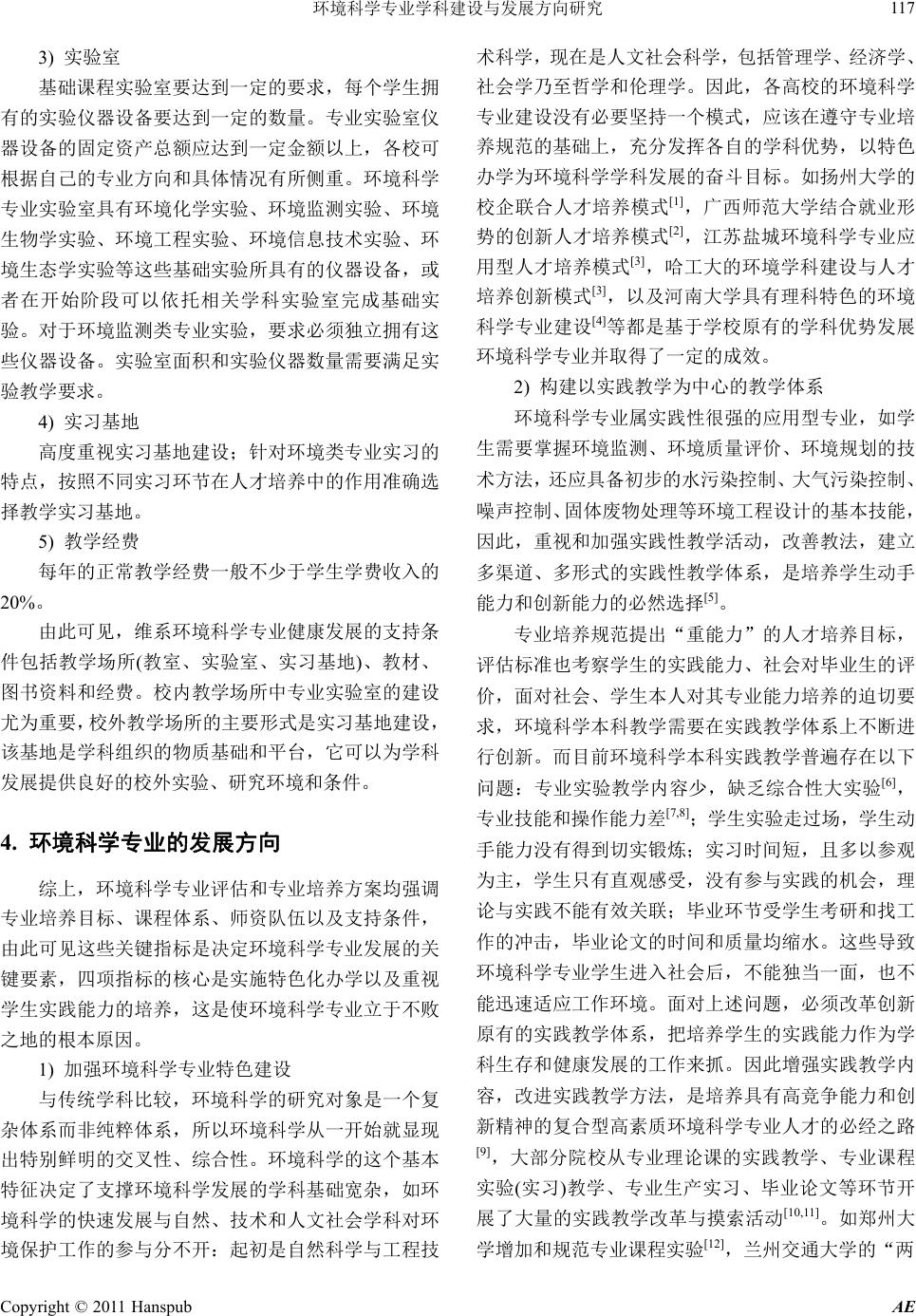

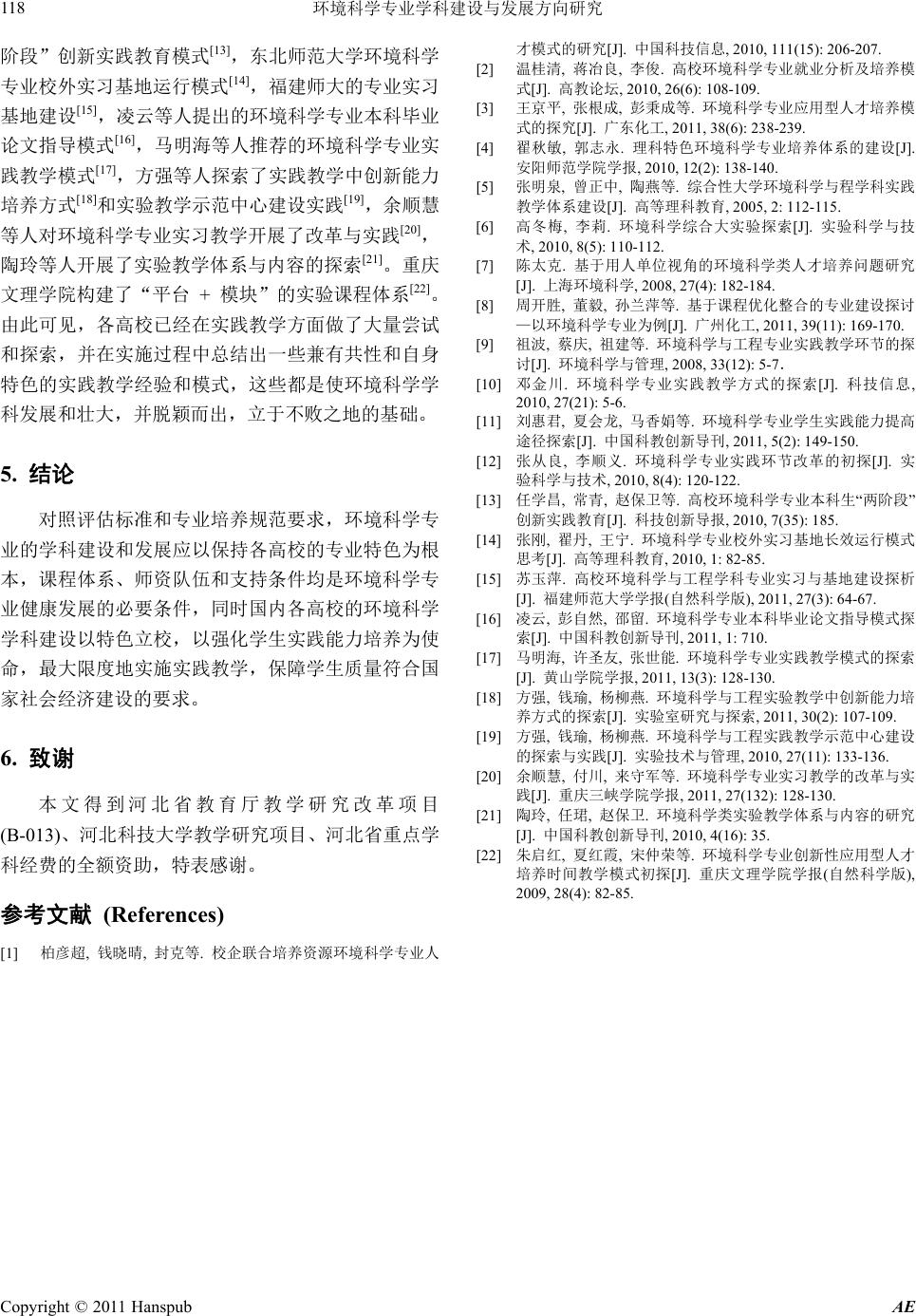

Advances in Education 教育进展, 2011, 1, 113-118 http://dx.doi.org/10.12677/ae.2011.13023 Published Online October 2011 (http://www.hanspub.org/journal/ae/) Copyright © 2011 Hanspub AE Study on Discipline Construction and Development Direction of Environmental Science* Hongyan Shen School of Environmental Science and Engineering, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang Email: shy0405@sina.com Received: Sep. 1st, 2011; revised: Sep. 9th, 2011; accepted: Oct. 11th, 2011. Abstract: In order to regulate and guide the development direction of standardization and characteristics for environmental science, the National Ministry of Education proposed the professional assessment for environ- mental science, therefore Environmental Science Education Teaching Guidance Committee has formulated the “Evaluation criteria for environmental specialty” and “Professional training standard for environmental Sci- ence undergraduate”, respectively. In this paper the two kinds of requirements about the environmental science were studied and compared with each other, the results showed that professional training objectives, curricular systems, teaching staff and support conditions are the key elements determining the quality and healthy devel- opment of environmental science. We can conclude by the discipline construction and development process of environmental science in many universities that the characteristics implementation of environmental science and paying attention to the cultivation of practical ability of students are the root causes making environmental science invincible. Keywords: Environmental Science; Discipline Construction; Development Direction; Characteristics; Practical Ability 环境科学专业学科建设与发展方向研究* 沈洪艳 河北科技大学环境科学与工程学院,石家庄 Email: shy0405@sina.com 收稿日期:2011年9月1日;修回日期:2011年9月9日;录用日期:2011年10 月11 日 摘 要:为规范和引导环境科学专业向规范化、特色化方向发展,国家教育部提出对环境科学专业进行 专业评估,为此环境科学教学指导委员会分别制定了《环境类专业评估标准》和《环境科学本科专业人 才培养规范》,本文将二者进行了比较研究,发现专业培养目标、课程体系、师资队伍和支持条件是决 定环境科学专业办学质量和健康发展的关键要素,纵观国内多所高校环境科学专业学科建设与发展的历 程可以看出,实施环境科学专业特色化办学和重视学生实践能力的培养是使环境科学专业立于不败之地 的根本原因。 关键词:环境科学;学科建设;发展方向;特色;实践能力 1. 引言 环境科学是研究人与环境相互作用及其调控的科 学,寻求人类社会与环境协同演化、可持续发展途径 与方法,并找出解决环境问题的途径和技术措施。其 主要研究任务包括探索全球范围内的环境演化规律; 揭示人类活动同自然生态系统的相互作用关系;探索 环境变化对地球生命及其支持系统的影响;揭示环境 污染物在环境中的变迁及其对人体健康与生物的影响; 研究环境污染治理技术与资源循环利用技术等。上述研 究的开展使环境科学具有问题导向型、综合交叉型及社 会应用型三大基本特征。这些特征又决定了环境科学是 由多学科到跨学科的庞大科学体系组成的新兴学科,其 学科建设和人才培养模式必须走厚基础、宽口径、重能 力、有特色的路子。为规范环境科学专业的教育教学体 系,环境科学教学指导委员会拟定了《环境科学本科专 业培养规范》(以下简称专业培养规范)。 *基金项目:河北省教育厅教学研究改革项目(B-013)和河北科技大 学教学研究项目。  环境科学专业学科建设与发展方向研究 114 同时,为了考察我国高等院校环境科学专业建设水 平,2009 年3月环境科学教学指导委员会拟定了《环 境科学类专业评估标准》(以下简称评估标准),依据该 标准对吉林大学的环境科学专业进行了学科评估。评估 结果表明,课程体系、师资队伍和支持条件 3项一级指 标是决定环境科学专业办学质量的关键;而且通过此次 评估发现,环境科学专业学科发展中存在的问题是专业 特色需要进一步明确,支持条件需要继续加强。 基于《专业培养规范》和《评估标准》的要求,环 境科学专业今后的学科建设应该以上述规范和标准为 指南,同时坚持各高校自身的特色,抓住专业培养目标、 课程体系、师资队伍和支持条件四个要素,坚定学科建 设和发展方向,培养出环境科学领域的学术人才、技术 人才、管理者、实业人士四种类型的专业人才。 2. 环境科学类专业评估标准要求 根据教高[2007]1 号文件《教育部财政部关于实施 高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》和教 高[2007]2 号文件《教育部关于进一步深化本科教学改 革全面提高教学质量的若干意见》的要求,教育部“十 一五”期间对环境科学教学指导委员会下达的任务之 一就是对我国高校环境科学专业进行学科评估,并把 教学评估的结果作为衡量高校办学水平的重要指标, 目的在于促进教学工作、提高教学质量。 环境科学教学指导委员会本着加强国家对专业教 育的宏观指导和管理,保证和提高专业教育质量,以 评促建、以评促改,为专业建设服务的原则,拟定了 环境科学类专业的《评估标准》,该标准包括评估指标 体系及其指标权重,评估指标体系包括 7个一级指标 和17 个二级指标,见表 1所示。 由表 1可见,该指标体系中的指标有两种类型, 即硬指标和软指标。硬指标是指专业目标、课程体系、 师资队伍、支持条件,软指标是指质量评价、学生发 展和管理制度。通过专业评估发现,硬指标体系是决 定环境科学办学水平、特色和未来发展的关键。本文 主要针对评估标准中的硬指标体系进行研究。 3. 硬指标体系 硬指标体系既是评估标准中的考核指标,同时又 在专业培养规范中有具体要求,本文将评估标准和专 业培养规范中对上述指标的要求进行对比研究,提出 环境科学专业的学科建设和发展方向的建议。 3.1. 专业培养目标 3.1.1. 评估标准要求 专业培养目标包括两个二级指标。 1) 专业设置及专业特色 专业设置的依据和论证明确充分,有相应学科作 依托,专业口径、布局符合学校的定位,体现学校的 优势和特色。学校根据经济建设和社会发展的需要、 自身条件和发展潜力,确定在一定时期内培养有特色 人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。 2) 培养目标及要求 培养目标包括知识要求,能力要求,素质要求三 个方面。 3.1.2. 专业培养规范要求 为满足环境科学专业“厚基础、宽口径、重能力、 有特色”的人才培养要求,该规范提出了具体的培养 目标及其要求。如“环境科学专业培养德、智、体、美 全面发展,具备环境科学的基本理论、基本知识和基 本技能,能从事环境保护及相关工作的专门人才,以 及继续深造的专业人才。”培养目标包括素质结构要 求、能力结构要求、知识结构要求三个方面。 Table 1. Index system and the weight of professional assessment in environmental science 表1. 环境科学类专业评估的指标体系及权重 一级指标(权重) 二级指标(权重) 专业设置及特色(占6分) 专业目标(占10分) 培养目标及要求(占4分) 内部评价(占5分) 质量评价(占10分) 社会评价(占5分) 课程设置(占15分) 课程体系(占25分) 实践教学环节(占10分) 师资数量与结构(占6分) 教师发展(占3分) 师资队伍(占15分) 教师教学与科研水平(占6分) 教学经费(占7分) 教学设施(占8分) 支持条件(占20分) 图书资料(占5分) 招生(占2分) 就业(占5分) 学生发展(占10分) 学生管理(占3分) 教学管理制度(占5分) 管理制度(占10分) 质量控制制度(占5分) Copyright © 2011 Hanspub AE  环境科学专业学科建设与发展方向研究 115 对比评估标准和专业培养规范可以看出,专业培 养规范只对培养目标及要求进行了规定,完全符合《评 估标准》的要求,但未对专业设置及专业特色进行规 范,这主要是由于我国高校环境科学专业学科背景宽 杂,各高校专业口径、学科优势各异,不便于统一规 范,为此强调办学特色就成了学科评估的重点,因此 环境科学的学科建设和发展必须重视专业特色以及特 色的体现,而实现专业特色化必需立足本校学科优势 和地方社会经济建设的需求。 3.2. 课程体系 3.2.1. 评估标准要求 1) 课程设置 课程设置包括公共课、理科基础课、专业课、特 色选修课。公共课不低于 38学分,各校根据自身特色 增加 0~18 学分;理科基础课不低于 19学分,各校根 据自身特色增加 0~32 学分;专业课不低于 26学分, 各校根据自身特色增加0~34 学分;环境学或环境科学 概论或有特色的环境科学导论。各校根据自身优势和 特点设置,特色选修课不低于4学分。 2) 实践教学环节 该环节不低于28 学分,其中专业实践教学环节不 低于 15 学分。专业实践教学环节设置体系见表 2。 此外,各校可根据自身的特色增加实践教学0~8 学分。 3.2.2. 专业培养规范要求 1) 教学内容和知识体系 根据高等院校理工科本科专业规范的要求,环境 科学本科专业教学内容和知识体系由普通教育(通识 教育)内容、专业教育内容和综合教育内容三大部分17 个方面构成,见表 3。 环境科学本科专业核心课程体系见表 4。 由表 4可见,专业培养规范中提出的核心课程体 Table 2. Professional practice teaching system 表2. 专业实践教学环节设置体系 必修环节 最低要求 专业课程实验 5学分 实习(认识实习、生产实习、课程设计) 2周 毕业论文或毕业设计(含毕业实习) 14周 Table 3. Teaching content and knowledge system of environmental science 表3. 环境科学专业教学内容和知识体系 知识体系 教学内容 普通教育 ①人文社会科学,②自然科学,③经济管理,④外语, ⑤计算机信息技术,⑥体育,⑦实践训练等。 专业教育 ①环境学,②环境自然科学,③环境技术科学,④环 境人文社会科学,⑤专业实践训练等。 综合教育 ①思想教育,②学术与科技活动,③文艺活动,④体 育活动,⑤自选活动等知识体系。 Table 4. Core curriculum of envir onmental science in the under- graduate stage 表4. 环境科学本科专业核心课程体系 序号 课程名称 理论学习最低 学时 实践最低学时 1 环境学 32 0 2 生态学 32 0 3 环境化学 48 32 4 环境生物学 48 32 5 环境地学 32 0 6 环境工程学 64 32 7 环境监测学 32 32 8 环境评价学 32 0 9 环境管理学 32 0 10 环境经济学 32 0 11 环境法学 32 0 12 环境规划学 32 0 系包括 12 门课程,这些课程来源于自然、技术、人文 社会科学三大知识体系,属于环境科学专业教育的范 畴。 2) 实践教学内容及体系 实践教学内容包括课程实验、社会实践、毕业设 计等。根据性质可将课程实验分为①公共基础系列实 验:物理实验、化学实验、生物实验、计算机基本操 作等;②专业实验:环境化学实验、环境监测实验、 环境微生物实验、环境工程实验/环境污染控制原理实 验、环境信息实验、环境物理实验等。 实习教学的基本内容包括环境地学实习、生态学 实习、环境污染控制实习、环境管理实习等。实习教 学应分年级、分阶段、分层次安排。 毕业论文或毕业设计可以从科研任务或者社会实 践中选择规模适当、相对独立的题目,与特定的科研 小组、社会部门、企业单位等密切结合。优秀的本科 生可以在大学三年级或更早阶段参与教师的科研工作 中,以获得更多的实践机会。 此外,鼓励有能力、有精力、有余力的学生积极 参与专业相关的各类科技竞赛活动和创业竞赛活动。 鼓励在核心课程和特色课程中体现环境科学的研究前 Copyright © 2011 Hanspub AE  环境科学专业学科建设与发展方向研究 116 沿和热点问题的创新训练,注意对学生在环境科学专 业实验、通用设备和专用仪器操作、环境评价、环境 规划、环境经济分析、生态环境保护等方面能力和意 识的培养和提升。 比较评估标准要求和专业培养规范可以发现,两 者均强调课程体系的建设,并且课程体系包括环境自 然科学、环境技术科学、环境人文社会科学三大知识 体系。同时强调各校根据自身优势和特点设置公共课、 理科基础课、专业课、特色选修课。专业培养规范对 于体现特色的课程及其学分没有做具体的规定,目的 是让各高校根据自身条件有施展的空间。此外,二者 均认为实践教学是教学体系的必要组成部分,均强调 环境科学的实践教学,课程实验、各类实习、毕业论 文或设计成为实现实践教学的重要手段。但专业培养 规范把大学生创新训练作为一种能体现各高校自身实 践教学特色的形式提出来,体现了一定的前瞻性和指 导性。 3.3. 师资队伍 3.3.1. 评估标准要求 1) 师资数量与结构 专业教师 10 人以上,35 岁以下须有硕士及以上 学位。有超过50%教师有过环境类专业专门教育。本 校专职教师能独立承担专业基础课和 90% 以上专业 课。主干课教学的教师应具有讲师及以上职称。 2) 教师发展 有教师进修和发展规划,有促进教师素质持续提 升具体措施。 3) 教师教学与科研水平 教师应承担和参加教研项目、编著教材或实验讲 义及教学参考书,撰写教改论文或申报教学成果奖。 80%以上教师要有明确的科研方向和参加 1项以上科 研活动经历。应有一定科研成果(论文、专利、论著、 科技成果奖励等。) 3.3.2. 专业培养规范要求 1) 师资队伍的数量与结构。生师比建议不高于 20:1;教师年龄结构合理,构建相对稳定、职称结构 合理、持续进步的教学团队。主要专业课程 50%以上 由高级职称教师讲授,35 岁以下授课教师应具有硕士 及以上学位。 2) 助教岗位设置。根据课程特点和学生人数配置 适量的助教,协助主讲教师指导作业、讨论、实验、 实习和答疑。 3) 设置教学质量保证和监控体系,促进教学管理 的科学化和规范化。 比较二者可以看出,高素质的教师队伍是实施环 境科学本科专业教学的基础,对于学生的培养也至关 重要。因此环境科学本科专业教学应建立知识结构合 理、人员相对稳定、水平较高的师资队伍,并有学术 造诣较高的学科带头人。 3.4. 支持条件 3.4.1. 评估标准要求 1) 教学经费 教学经费有保证,总量能满足教学需要。 2) 教学设施 教室能满足教学要求,并有多媒体教室。专业实 验室生均使用面积 ≥ 5.0 m2。专业实验每组 ≤ 4人; 演示实验每组 ≤ 12 人。有稳定专业教学实践基地,能 满足专业实习教学要求。 3) 图书资料 专业书 1000册以上;专业期刊 20种以上,有外 文专业期刊;有专业法律法规以及较齐全的规范、标 准等资料;有真实反映教学水平的资料和文件。 3.4.2. 专业培养规范要求 1) 教材 基础课程的教材应为正式出版教材,专业课程至 少应有符合教学大纲的讲义。有条件的学校应积极组 织高水平教师编写教材,发挥各个学校的学科优势。 在重视和加强文字教材建设的同时,应当有重点地建 设声像教材、电子教材和网络教材。 2) 图书资料 环境科学院系自建图书资料室或公共图书馆中应 有一定数量与本专业有关的图书、刊物、资料、并具 有数字化资源及信息检索工具,尤其是有关环境科学 类的国内外数据库资源。 Copyright © 2011 Hanspub AE  环境科学专业学科建设与发展方向研究 117 3) 实验室 基础课程实验室要达到一定的要求,每个学生拥 有的实验仪器设备要达到一定的数量。专业实验室仪 器设备的固定资产总额应达到一定金额以上,各校可 根据自己的专业方向和具体情况有所侧重。环境科学 专业实验室具有环境化学实验、环境监测实验、环境 生物学实验、环境工程实验、环境信息技术实验、环 境生态学实验等这些基础实验所具有的仪器设备,或 者在开始阶段可以依托相关学科实验室完成基础实 验。对于环境监测类专业实验,要求必须独立拥有这 些仪器设备。实验室面积和实验仪器数量需要满足实 验教学要求。 4) 实习基地 高度重视实习基地建设;针对环境类专业实习的 特点,按照不同实习环节在人才培养中的作用准确选 择教学实习基地。 5) 教学经费 每年的正常教学经费一般不少于学生学费收入的 20%。 由此可见,维系环境科学专业健康发展的支持条 件包括教学场所(教室、实验室、实习基地)、教材、 图书资料和经费。校内教学场所中专业实验室的建设 尤为重要,校外教学场所的主要形式是实习基地建设, 该基地是学科组织的物质基础和平台,它可以为学科 发展提供良好的校外实验、研究环境和条件。 4. 环境科学专业的发展方向 综上,环境科学专业评估和专业培养方案均强调 专业培养目标、课程体系、师资队伍以及支持条件, 由此可见这些关键指标是决定环境科学专业发展的关 键要素,四项指标的核心是实施特色化办学以及重视 学生实践能力的培养,这是使环境科学专业立于不败 之地的根本原因。 1) 加强环境科学专业特色建设 与传统学科比较,环境科学的研究对象是一个复 杂体系而非纯粹体系,所以环境科学从一开始就显现 出特别鲜明的交叉性、综合性。环境科学的这个基本 特征决定了支撑环境科学发展的学科基础宽杂,如环 境科学的快速发展与自然、技术和人文社会学科对环 境保护工作的参与分不开:起初是自然科学与工程技 术科学,现在是人文社会科学,包括管理学、经济学、 社会学乃至哲学和伦理学。因此,各高校的环境科学 专业建设没有必要坚持一个模式,应该在遵守专业培 养规范的基础上,充分发挥各自的学科优势,以特色 办学为环境科学学科发展的奋斗目标。如扬州大学的 校企联合人才培养模式[1],广西师范大学结合就业形 势的创新人才培养模式[2],江苏盐城环境科学专业应 用型人才培养模式[3],哈工大的环境学科建设与人才 培养创新模式[3],以及河南大学具有理科特色的环境 科学专业建设[4]等都是基于学校原有的学科优势发展 环境科学专业并取得了一定的成效。 2) 构建以实践教学为中心的教学体系 环境科学专业属实践性很强的应用型专业,如学 生需要掌握环境监测、环境质量评价、环境规划的技 术方法,还应具备初步的水污染控制、大气污染控制、 噪声控制、固体废物处理等环境工程设计的基本技能, 因此,重视和加强实践性教学活动,改善教法,建立 多渠道、多形式的实践性教学体系,是培养学生动手 能力和创新能力的必然选择[5]。 专业培养规范提出“重能力”的人才培养目标, 评估标准也考察学生的实践能力、社会对毕业生的评 价,面对社会、学生本人对其专业能力培养的迫切要 求,环境科学本科教学需要在实践教学体系上不断进 行创新。而目前环境科学本科实践教学普遍存在以下 问题:专业实验教学内容少,缺乏综合性大实验[6], 专业技能和操作能力差[7,8];学生实验走过场,学生动 手能力没有得到切实锻炼;实习时间短,且多以参观 为主,学生只有直观感受,没有参与实践的机会,理 论与实践不能有效关联;毕业环节受学生考研和找工 作的冲击,毕业论文的时间和质量均缩水。这些导致 环境科学专业学生进入社会后,不能独当一面,也不 能迅速适应工作环境。面对上述问题,必须改革创新 原有的实践教学体系,把培养学生的实践能力作为学 科生存和健康发展的工作来抓。因此增强实践教学内 容,改进实践教学方法,是培养具有高竞争能力和创 新精神的复合型高素质环境科学专业人才的必经之路 [9],大部分院校从专业理论课的实践教学、专业课程 实验(实习)教学、专业生产实习、毕业论文等环节开 展了大量的实践教学改革与摸索活动[10,11]。如郑州大 学增加和规范专业课程实验[12],兰州交通大学的“两 Copyright © 2011 Hanspub AE  环境科学专业学科建设与发展方向研究 Copyright © 2011 Hanspub AE 118 阶段”创新实践教育模式[13],东北师范大学环境科学 专业校外实习基地运行模式[14],福建师大的专业实习 基地建设[15],凌云等人提出的环境科学专业本科毕业 论文指导模式[16],马明海等人推荐的环境科学专业实 践教学模式[17],方强等人探索了实践教学中创新能力 培养方式[18]和实验教学示范中心建设实践[19],余顺慧 等人对环境科学专业实习教学开展了改革与实践[20], 陶玲等人开展了实验教学体系与内容的探索[21]。重庆 文理学院构建了“平台 + 模块”的实验课程体系[22]。 由此可见,各高校已经在实践教学方面做了大量尝试 和探索,并在实施过程中总结出一些兼有共性和自身 特色的实践教学经验和模式,这些都是使环境科学学 科发展和壮大,并脱颖而出,立于不败之地的基础。 5. 结论 对照评估标准和专业培养规范要求,环境科学专 业的学科建设和发展应以保持各高校的专业特色为根 本,课程体系、师资队伍和支持条件均是环境科学专 业健康发展的必要条件,同时国内各高校的环境科学 学科建设以特色立校,以强化学生实践能力培养为使 命,最大限度地实施实践教学,保障学生质量符合国 家社会经济建设的要求。 6. 致谢 本文得到河北省教育厅教学研究改革项目 (B-013)、河北科技大学教学研究项目、河北省重点学 科经费的全额资助,特表感谢。 参考文献 (References) [1] 柏彦超, 钱晓晴, 封克等. 校企联合培养资源环境科学专业人 才模式的研究[J]. 中国科技信息, 2010, 111(15): 206-207. [2] 温桂清, 蒋冶良, 李俊. 高校环境科学专业就业分析及培养模 式[J]. 高教论坛, 2010, 26(6): 108-109. [3] 王京平, 张根成, 彭秉成等. 环境科学专业应用型人才培养模 式的探究[J]. 广东化工, 2011, 38(6): 238-239. [4] 翟秋敏, 郭志永. 理科特色环境科学专业培养体系的建设[J]. 安阳师范学院学报, 2010, 12(2): 138-140. [5] 张明泉, 曾正中, 陶燕等. 综合性大学环境科学与程学科实践 教学体系建设[J]. 高等理科教育, 2005, 2: 112-115. [6] 高冬梅, 李莉. 环境科学综合大实验探索[J]. 实验科学与技 术, 2010, 8(5): 110-112. [7] 陈太克. 基于用人单位视角的环境科学类人才培养问题研究 [J]. 上海环境科学, 2008, 27(4): 182-184. [8] 周开胜, 董毅, 孙兰萍等. 基于课程优化整合的专业建设探讨 —以环境科学专业为例[J]. 广州化工, 2011, 39(11): 169-170. [9] 祖波, 蔡庆, 祖建等. 环境科学与工程专业实践教学环节的探 讨[J]. 环境科学与管理, 2008, 33(12): 5-7. [10] 邓金川. 环境科学专业实践教学方式的探索[J]. 科技信息, 2010, 27(21): 5-6. [11] 刘惠君, 夏会龙, 马香娟等. 环境科学专业学生实践能力提高 途径探索[J]. 中国科教创新导刊, 2011, 5(2): 149-150. [12] 张从良, 李顺义. 环境科学专业实践环节改革的初探[J]. 实 验科学与技术, 2010, 8(4): 120-122. [13] 任学昌, 常青, 赵保卫等. 高校环境科学专业本科 生“两阶段” 创新实践教育[J]. 科技创新导报, 2010, 7(35): 185. [14] 张刚, 翟丹, 王宁. 环境科学专业校外实习基地长效运行模式 思考[J]. 高等理科教育, 2010, 1: 82-85. [15] 苏玉萍. 高校环境科学与工程学科专业实习与基地建设探析 [J]. 福建师范大学学报(自然科学版), 2011, 27(3): 64-67. [16] 凌云, 彭自然, 邵留. 环境科学专业本科毕业论文指导模式探 索[J]. 中国科教创新导刊, 2011, 1: 710. [17] 马明海, 许圣友, 张世能. 环境科学专业实践教学模式的探索 [J]. 黄山学院学报, 2011, 13(3): 128-130. [18] 方强, 钱瑜, 杨柳燕. 环境科学与工程实验教学中创新能力培 养方式的探索[J]. 实验室研究与探索, 2011, 30(2): 107-109. [19] 方强, 钱瑜, 杨柳燕. 环境科学与工程实践教学示范中心建设 的探索与实践[J]. 实验技术与管理, 2010, 27(11): 133-136. [20] 余顺慧, 付川, 来守军等. 环境科学专业实习教学的改革与实 践[J]. 重庆三峡学院学报, 2011, 27(132): 128-130. [21] 陶玲, 任珺, 赵保卫. 环境科学类实验教学体系与内容的研究 [J]. 中国科教创新导刊, 2010, 4(16): 35. [22] 朱启红, 夏红霞, 宋仲荣等. 环境科学专业创新性应用型人才 培养时间教学模式初探[J]. 重 庆文理学院学报 (自然科学版), 2009, 28(4): 82-85. |