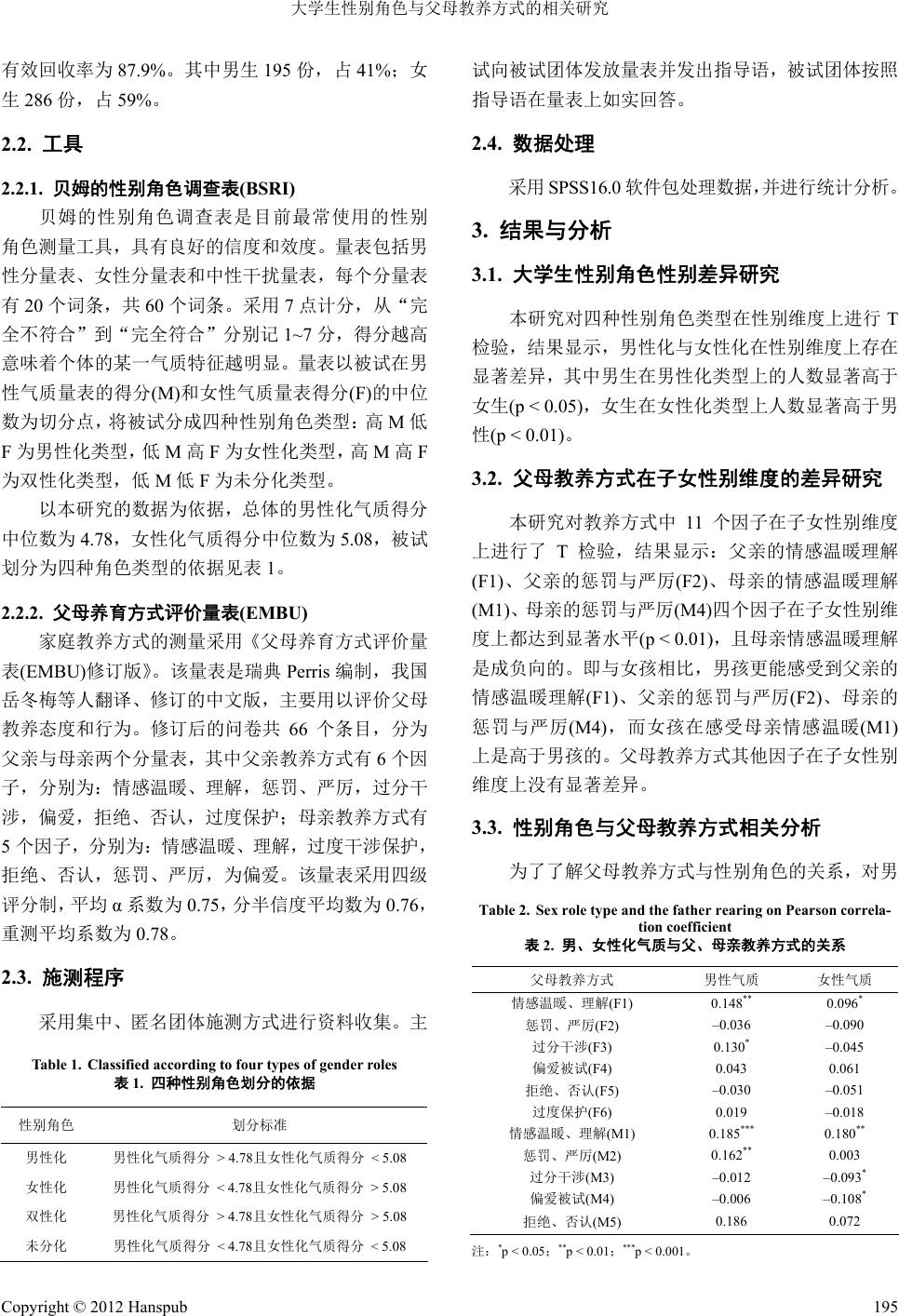

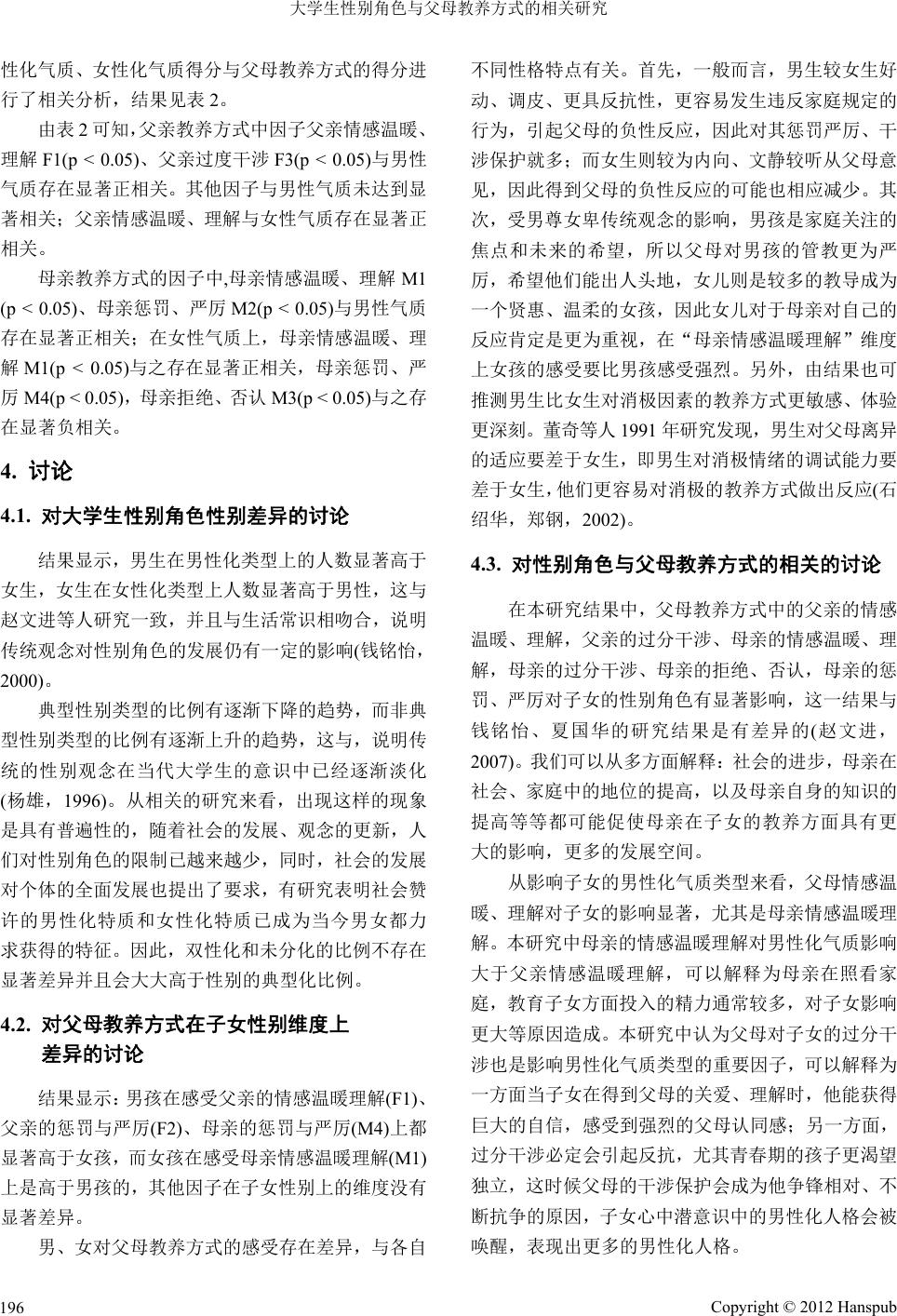

Advances in Psychology 心理学进展, 2012, 2, 193-197 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2012.24030 Published Online September 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) A Study on the Relationship between Gender Roles of College Students and Parental Rearing Patterns Qian Li, Yongqin Liao, Yiran Zhao, Yuxi Zhu, Guikang Cao* Department of Psychology, Southwest University, Chongqing Email: *cgk@swu.edu.cn Received: May 28th, 2012; revised: Jun. 16th, 2012; accepted: Jun. 26th, 2012 Abstract: This article provides the theory evidence for the effect of family rearing styles to sexual develop- ment of college students. 600 students come from Southwest University (300 boys and 300 girls) were tested with EMBU and BSR I. The results indicated that: 1) The sexual variable plays significant effect under the sexual role types. 2) Boys’ score on warm and understanding of father (F1), penalty and severity of father (F2), and penalty and severity of mother (M4) are higher than girls’ score, girls’ score on warm and under- standing of mother (M1) is higher than boys’ score. 3) The factor of parents’ warm and understanding (F1) (M1), parents’ overinterfering (F3) (M2), mother’s denial (M3), mother’s penalty and severity (M4) and mother’s favoritism (M5) are significantly correlated with gender roles. Keywords: Gender Roles; Parental Rearing Style; BSRI; EMBU 大学生性别角色与父母教养方式的相关研究 李 倩,廖永琴,赵轶然,朱玉玺,曹贵康* 西南大学心理学院,重庆 Email: *cgk@swu.edu.cn 收稿日期:2012 年5月28日;修回日期:2012 年6月16 日;录用日期:2012 年6月26 日 摘 要:本文通过探讨当代大学生性别角色、父母教养方式的现状及其相关性,为家庭教养方式对大 学生性别角色的影响提供了理论依据。研究采用贝姆的性别角色调查表(BSRI)、父母教养方式评价量 表(EMBU),从西南大学抽取 600名大学生进行调查研究,统计分析结果显示:1) 性别角色类型的分 布在大学生性别维度上存在显著差异。2) 子女在对父亲的情感温暖理解(F1)、父亲的惩罚与严厉(F2)、 母亲的情感温暖理解(M1)、母亲的惩罚与严厉(M4)四个因子的感受性上有显著差异。3) 父母的情感温 暖、理解(F1)(M1) ,父母的过分 干涉(F3 )(M2) ,母亲的拒绝、否认(M3 ),母亲 的惩罚、严厉 (M4 )、母 亲偏爱被试(M5)对子女的性别角色的类型的形成具有较大的影响。其中父母的情感温暖、理解(F1)(M1) 在影响上极为显著。 关键词:性别角色;父母教养方式;贝姆性别角色量表;父母教养方式评定量表 1. 引言 1.1. 本研究的背景和意义 近年来,心理学家越来越关注性别角色。目前, 国内外对于大学生的性别角色于父母教养方式的相 关研究还较少。彭丹 2011年的研究集中探讨大学生 性别角色和父母教养方式的关系,而张林、邓小平 2008 年的研究则探讨高中生父母教养方式、身体自我 认知对性别角色发展的影响。本研究探讨当代大学生 *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 193  大学生性别角色与父母教养方式的相关研究 性别角色和父母教养方式的总体现状以及相关关系, 将有助于进一步了解父母教养方式对子女的性别特 质的影响,对家长对待孩子提供有效的参考,从而改 善对待子女的方式。 1.2. 性别角色概念及其研究范式 社会生活对不同性别的人有一套模式化的价值 观和行为标准,当个体的行为符合这些价值观和行为 标准时,社会就予以赞扬,否则就会受到谴责。个体 从仅具有生物差异的男女婴儿成为承担社会责任的 男性和女性角色,经历了复杂的社会化过程,即经历 了性别角色分化(彭丹,2011)。 性别角色是由一定的文化所认定的适合于男性 和女性的行为系统,同时还包括那些被看作是构成男 性和女性的基本的态度和情感(张林,邓小平,2008)。 历史上,性别角色类型研究经历了两个范式,不 同时期的研究所遵循的基本观点不同。 1) 男性化–女性化模式 早在 1936 年,学者就提出了一组相对立的人格 特征词:男性化和女性化,用以描绘社会中男性与女 性所拥有的相对稳定的行为倾向性,并在此基础上编 制了第一个测量性别角色的男性化–女性化量表。性 别角色的早期研究基于两种假设:第一,假定男性化 特质和女性化特质位于单一维度的两极上,二者被认 为是对立的,即个体越趋于某一端,反之就会更少趋 于另一端;第二,假定拥有男性化特质的男性和拥有 女性化特质的女性心理最健康,而过多表现出对立性 别特质的个体便被认为存在心理问题。这种模式把女 性局限在女性化角色上,把男性局限在男性化角色 上,无疑限制了个体的发展(毕旭军,李永超,2006)。 2) 双性化模式 1964 年,罗西(Rossi)首次提出双性化概念,认为 个体可以同时拥有传统男性以及女性应该具有的人 格特质。此后一些研究结果也发现传统的性别角色模 式并不能很好地预测心理健康水平(卢勤,苏彦捷, 2004)。1974 年,Bem 根据这个概念,以社会赞许性 为基础,制定出了贝姆性别角色量表,即 BSRI (Bem’s sex role inventory),它包括男性分量表、女性分量表 和中性干扰量表,结果男性分量表与女性分量表得分 的相关很低,支持了男性特质与女性特质是两个不同 维度而非一个维度的两极的假设。她用中位数分类法 将被试分为四个性别角色类型:双性化类型、男性化 类型,女性化类型,未分化类型。之后,我国研究者 卢勤、苏彦捷对 BRSI 的条目进行考察和修订,最后 制成包括 14 项男性化词条和12 项女性化词条的新 Bem 量表简本(彭丹,2011)。 心理学家倾向于将“双性化”看作男女人格中正 性特征的高水平整合。此外,新提出的性别角色模式 ——心理双性化,为人们研究性别角色提供了新的视 角,也为人们自由健康的成长和发展提供了更广阔的 空间(张书义,1999)。 1.3. 父母教养方式 石绍华和郑钢认为父母教养方式又称育儿风格。 一般父母的育儿价值观、育儿态度、育儿行为等等的 总和形成了育儿风格,育儿风格造成了特定的家庭情 绪气氛,儿童就是在这个情绪气氛中成长的(张林,邓 小平,2008)。 20 世纪六七十年代起,一些研究者开始从类型学 的思路出发,将父母教养方式类型化、模式化。其中 最具代表性的当推美国加里福尼亚大学的Baumrind, 她在 1967 年首次提出Parenting style 的概念,并对父 母教养行为与儿童个性发展的关系进行了长达 10 年 的研究。她认为,儿童的个性形成要受到父母整个行 为模式的影响,并将父母的教养方式分权威型、专制 型和溺爱型三种。 1.4. 父母教养方式与人格形成的相关性研究 在个人的生命历程中,家庭是最重要的社会化机 构。基于血缘的亲子关系对未成年人的价值观、生活 习惯、行为方式产生着最为直接和深远的影响。在个 人的性别角色社会化中,父母通过直接教导、示范和 强化等方式,将性别角色态度传递给子女,可以推测, 子女性别角色的形成,在很大程度上受父母教育方式 的影响。本研究将对性别角色与父母教养方式的相关 关系进行探索。 2. 对象与方法 2.1. 被试 随机选取西南大学大学生共计600名,其中男女 大学生各 300名作为研究对象。回收有效问卷 547 份, Copyright © 2012 Hanspub 194  大学生性别角色与父母教养方式的相关研究 有效回收率为87.9%。其中男生 195 份,占 41%;女 生286 份,占 59%。 2.2. 工具 2.2.1. 贝姆的性别角色调查表(BSRI) 贝姆的性别角色调查表是目前最常使用的性别 角色测量工具,具有良好的信度和效度。量表包括男 性分量表、女性分量表和中性干扰量表,每个分量表 有20 个词条,共 60个词条。采用 7点计分,从“完 全不符合”到“完全符合”分别记 1~7 分,得分越高 意味着个体的某一气质特征越明显。量表以被试在男 性气质量表的得分(M)和女性气质量表得分(F)的中位 数为切分点,将被试分成四种性别角色类型:高M低 F为男性化类型,低 M高F为女性化类型,高M高F 为双性化类型,低M低F为未分化类型。 以本研究的数据为依据,总体的男性化气质得分 中位数为4.78,女性化气质得分中位数为5.08,被试 划分为四种角色类型的依据见表1。 2.2.2. 父母养育方式评价量表(EMBU) 家庭教养方式的测量采用《父母养育方式评价量 表(EMBU)修订版》。该量表是瑞典 Perris 编制,我国 岳冬梅等人翻译、修订的中文版,主要用以评价父母 教养态度和行为。修订后的问卷共66个条目,分为 父亲与母亲两个分量表,其中父亲教养方式有 6个因 子,分别为:情感温暖、理解,惩罚、严厉,过分干 涉,偏爱,拒绝、否认,过度保护;母亲教养方式有 5个因子,分别为:情感温暖、理解,过度干涉保护, 拒绝、否认,惩罚、严厉,为偏爱。该量表采用四级 评分制,平均 α系数为 0.75,分半信度平均数为 0.76, 重测平均系数为0.78。 2.3. 施测程序 采用集中、匿名团体施测方式进行资料收集。主 Table 1. Classified according to four types of gender roles 表1. 四种性别角色划分的依据 性别角色 划分标准 男性化 男性化气质得分 > 4.78且女性化气质得分 < 5.08 女性化 男性化气质得分 < 4.78且女性化气质得分 > 5.08 双性化 男性化气质得分 > 4.78且女性化气质得分 > 5.08 未分化 男性化气质得分 < 4.78且女性化气质得分 < 5.08 试向被试团体发放量表并发出指导语,被试团体按照 指导语在量表上如实回答。 2.4. 数据处理 采用 SPSS16.0软件包处理数据,并进行统计分析。 3. 结果与分析 3.1. 大学生性别角色性别差异研究 本研究对四种性别角色类型在性别维度上进行 T 检验,结果显示,男性化与女性化在性别维度上存在 显著差异,其中男生在男性化类型上的人数显著高于 女生(p < 0.05),女生在女性化类型上人数显著高于男 性(p < 0.01)。 3.2. 父母教养方式在子女性别维度的差异研究 本研究对教养方式中 11 个因子在子女性别维度 上进行了 T检验,结果显示:父亲的情感温暖理解 (F1)、父亲的惩罚与严厉(F2)、母亲的情感温暖理解 (M1)、母亲的惩罚与严厉(M4)四个因子在子女性别维 度上都达到显著水平(p < 0.01),且母亲情感温暖理解 是成负向的。即与女孩相比,男孩更能感受到父亲的 情感温暖理解(F1)、父亲的惩罚与严厉(F2)、母亲的 惩罚与严厉(M4),而女孩在感受母亲情感温暖(M1) 上是高于男孩的。父母教养方式其他因子在子女性别 维度上没有显著差异。 3.3. 性别角色与父母教养方式相关分析 为了了解父母教养方式与性别角色的关系,对男 Table 2. Sex role type and the f ather rearing on Pearson correla- tion coefficient 表2. 男、女性化气质与父、母亲教养方式的关系 父母教养方式 男性气质 女性气质 情感温暖、理解(F1) 0.148** 0.096* 惩罚、严厉(F2) –0.036 –0.090 过分干涉(F3) 0.130* –0.045 偏爱被试(F4) 0.043 0.061 拒绝、否认(F5) –0.030 –0.051 过度保护(F6) 0.019 –0.018 情感温暖、理解(M1) 0.185*** 0.180** 惩罚、严厉(M2) 0.162** 0.003 过分干涉(M3) –0.012 –0.093* 偏爱被试(M4) –0.006 –0.108* 拒绝、否认(M5) 0.186 0.072 注:*p < 0.05;**p < 0.01;***p < 0.001。 Copyright © 2012 Hanspub 195  大学生性别角色与父母教养方式的相关研究 性化气质、女性化气质得分与父母教养方式的得分进 行了相关分析,结果见表 2。 由表 2可知,父亲教养方式中因子父亲情感温暖、 理解 F1(p < 0.05)、父亲过度干涉 F3(p < 0.05)与男性 气质存在显著正相关。其他因子与男性气质未达到显 著相关;父亲情感温暖、理解与女性气质存在显著正 相关。 母亲教养方式的因子中,母亲情感温暖、理解M1 (p < 0.05)、母亲惩罚、严厉M2(p < 0.05)与男性气质 存在显著正相关;在女性气质上,母亲情感温暖、理 解M1(p < 0.05)与之存在显著正相关,母亲惩罚、严 厉M4(p < 0.05),母亲拒绝、否认 M3(p < 0.05)与之存 在显著负相关。 4. 讨论 4.1. 对大学生性别角色性别差异的讨论 结果显示,男生在男性化类型上的人数显著高于 女生,女生在女性化类型上人数显著高于男性,这与 赵文进等人研究一致,并且与生活常识相吻合,说明 传统观念对性别角色的发展仍有一定的影响(钱铭怡, 2000)。 典型性别类型的比例有逐渐下降的趋势,而非典 型性别类型的比例有逐渐上升的趋势,这与,说明传 统的性别观念在当代大学生的意识中已经逐渐淡化 (杨雄,1996)。从相关的研究来看,出现这样的现象 是具有普遍性的,随着社会的发展、观念的更新,人 们对性别角色的限制已越来越少,同时,社会的发展 对个体的全面发展也提出了要求,有研究表明社会赞 许的男性化特质和女性化特质已成为当今男女都力 求获得的特征。因此,双性化和未分化的比例不存在 显著差异并且会大大高于性别的典型化比例。 4.2. 对父母教养方式在子女性别维度上 差异的讨论 结果显示:男孩在感受父亲的情感温暖理解(F1)、 父亲的惩罚与严厉(F2)、母亲的惩罚与严厉(M4)上都 显著高于女孩,而女孩在感受母亲情感温暖理解(M1) 上是高于男孩的,其他因子在子女性别上的维度没有 显著差异。 男、女对父母教养方式的感受存在差异,与各自 不同性格特点有关。首先,一般而言,男生较女生好 动、调皮、更具反抗性,更容易发生违反家庭规定的 行为,引起父母的负性反应,因此对其惩罚严厉、干 涉保护就多;而女生则较为内向、文静较听从父母意 见,因此得到父母的负性反应的可能也相应减少。其 次,受男尊女卑传统观念的影响,男孩是家庭关注的 焦点和未来的希望,所以父母对男孩的管教更为严 厉,希望他们能出人头地,女儿则是较多的教导成为 一个贤惠、温柔的女孩,因此女儿对于母亲对自己的 反应肯定是更为重视,在“母亲情感温暖理解”维度 上女孩的感受要比男孩感受强烈。另外,由结果也可 推测男生比女生对消极因素的教养方式更敏感、体验 更深刻。董奇等人 1991年研究发现,男生对父母离异 的适应要差于女生,即男生对消极情绪的调试能力要 差于女生,他们更容易对消极的教养方式做出反应(石 绍华,郑钢,2002)。 4.3. 对性别角色与父母教养方式的相关的讨论 在本研究结果中,父母教养方式中的父亲的情感 温暖、理解,父亲的过分干涉、母亲的情感温暖、理 解,母亲的过分干涉、母亲的拒绝、否认,母亲的惩 罚、严厉对子女的性别角色有显著影响,这一结果与 钱铭怡、夏国华的研究结果是有差异的(赵文 进, 2007)。我们可以从多方面解释:社会的进步,母亲在 社会、家庭中的地位的提高,以及母亲自身的知识的 提高等等都可能促使母亲在子女的教养方面具有更 大的影响,更多的发展空间。 从影响子女的男性化气质类型来看,父母情感温 暖、理解对子女的影响显著,尤其是母亲情感温暖理 解。本研究中母亲的情感温暖理解对男性化气质影响 大于父亲情感温暖理解,可以解释为母亲在照看家 庭,教育子女方面投入的精力通常较多,对子女影响 更大等原因造成。本研究中认为父母对子女的过分干 涉也是影响男性化气质类型的重要因子,可以解释为 一方面当子女在得到父母的关爱、理解时,他能获得 巨大的自信,感受到强烈的父母认同感;另一方面, 过分干涉必定会引起反抗,尤其青春期的孩子更渴望 独立,这时候父母的干涉保护会成为他争锋相对、不 断抗争的原因,子女心中潜意识中的男性化人格会被 唤醒,表现出更多的男性化人格。 Copyright © 2012 Hanspub 196  大学生性别角色与父母教养方式的相关研究 Copyright © 2012 Hanspub 197 从影响子女女性化气质类型来看,母亲情感温 暖、理解对女性化气质具有最大的正相关,而母亲的 惩罚、严厉具有最大的负相关。据于传统的家庭观念, 女儿通常应贤惠、温柔,当女儿感受到母亲情感温暖 理解时,她们会受到鼓励向女性化方向发展,更为性 情柔软。反之,当母亲对其惩罚、严厉时,会造成女 儿的对自己的不自信,从而造成对子女的女性化气质 的负面影响。 当父母给予的情感温暖、理解越多,同时感受到 的母亲的拒绝、否认,及其惩罚、严厉越少的话,子 女会在女性化气质上表现更突出,当然,他也不再需 要去与父母的负面反应抗争,所以男性化人格也就不 凸显了。有研究显示:父母采用情感温暖理解的方式 对待子女,有利于子女形成外向、情绪稳定等人格特 征(董奇,1991)。父母更多的认同、接纳,而不是拒 绝和否定会让子女更温和,情绪更稳定,较少具有男 性化气质的“反抗精神”。 从总体上来看,父亲情感温暖、理解对于子女的 性别角色的影响是非常显著的,与前人研究(钱铭怡, 夏国华,1996)相一致。对于男孩子而言,父亲为其提 供了一种男性的基本行为模式,使得他们往往把父亲 看作是自己未来发展的模型而去模仿父亲,父亲的很 多行为品质和习惯都会在儿子的身上体现出来;而对 于女孩,父亲身上的男性品质会成为她在今后生活中 的参照,青春期的女孩往往把父亲看作是异性伴侣, 甚至是未来丈夫的模式。从女孩的情感发展来看,她 们对父亲的依赖性和爱戴心理往往更强,从父爱中获 得安全感和特有的保护性心理(王娜,2006)。 另外,与西方研究相比,本研究中没有出现父亲 惩罚严厉这个因子对子女性别角色的极显著影响,这 也许与研究文化背景不同有关。本研究是基于中国文 化,中国父亲受传统思想的影响,信奉“棍棒下出孝 子、才子”“打是亲,骂是爱”,父亲要对孩子严厉, 否则“子之错,父之过”。而在西方文化背景下,这 种教养方式会使个体产生很多的不良行为,影响子女 发展。但在中国文化背景中,对严厉惩罚的教养方式 已经习惯甚至认同,相反可能被认为是一种爱的体 现。因而,这种教养方式未必给中国孩子造成一种不 安全的环境,更不一定对孩子的心理发展造成负面影 响,或者说,这种负面影响不如西方文化背景下的研 究表现得突出。 5. 结论 本研究发现,性别角色类型的分布在大学生性别 维度上存在显著差异。同时,子女在对父亲的情感温 暖理解(F1) 、父亲的惩罚与严厉(F2)、母亲的情感温 暖理解(M1)、母亲的惩罚与严厉(M4)四个因子的感受 性上有显著差异。最后,父母的情感温暖、理解 (F1)(M1),父母过分干涉(F3)(M2),母亲的拒绝、否 认(M3),母亲的惩罚、严厉(M4)、母亲偏爱被试(M5) 对子女性别角色类型的形成具有较大的影响。其中父 母的情感温暖、理解(F1)(M1)具有最主要影响。 参考文献 (References) 毕旭军, 李永超(2006). 初中生行为问题与父母教养方式的相关分 析. 山东精神医学, 2 期, 108-110. 董奇(1991). 离异家庭儿童良好适应的影响因素研究. 心理发展与 教育, 3 期, 12-18. 卢勤, 苏彦捷(2002). 对Bem 性别角色量表的考察与修订. 中国心 理卫生, 8 期, 550. 卢勤, 苏彦捷(2004). 性别角色与基本人格维度的相关研究. 北京 大学学报(自然科学版), 4 期, 642-651. 彭丹(2011). 大学生性别角色与父 母教养方式的相关研究. 传奇. 传记文学选刊: 理论研究, 1 期, 147-149. 钱铭怡, 夏国华(1996). 青少年人格与父母教养方式的相关研究. 中国心理卫生, 2 期, 58-59. 钱铭怡, 肖广兰(1998). 青少年心理健康水平、自我效能、自尊与 父母养育方式的相关研究. 心理科学, 6期, 553-555. 钱铭怡, 张光健, 罗珊等(2000). 大学生性别角色量表的编制. 心 理学报, 1 期, 99-104. 石绍华, 郑钢(2002). 育儿风格. 北京: 中国轻工业出版社. 石艳玲(2005). 大学生性别角色类型及相关因素研究综述. 山东理 工大学学报: 社会科学版, 5期, 97-100. 王娜(2006). 父母教养方式对青少年人格影响作用的研究. 湖北教 育学院学报, 9 期, 87-88. 杨雄(1996). 关于性别心理差异研究的几个问题. 西南师范大学学 报: 哲学社会科学版, 4 期, 46-51. 张林, 邓小平(2008). 高中生父母教养方式、身体自我认知对性别 角色发展的影响. 心理发展与教育, 3 期, 53-57. 张书义(1999). 性别角色行为获得的影响因素探析. 河南师范大学 学报: 哲学社会科学版, 4 期, 40-42. 赵文进(2007). 大学生双性化人格、应对方式和主观幸福感关系研 究. 西北师范大学教育学硕士论文, 兰州. Crusec, J. E., & Lytton, H. (1988). Socialization and family, in social development: History, theory, and research. Berlin: Springer-Verlag. |