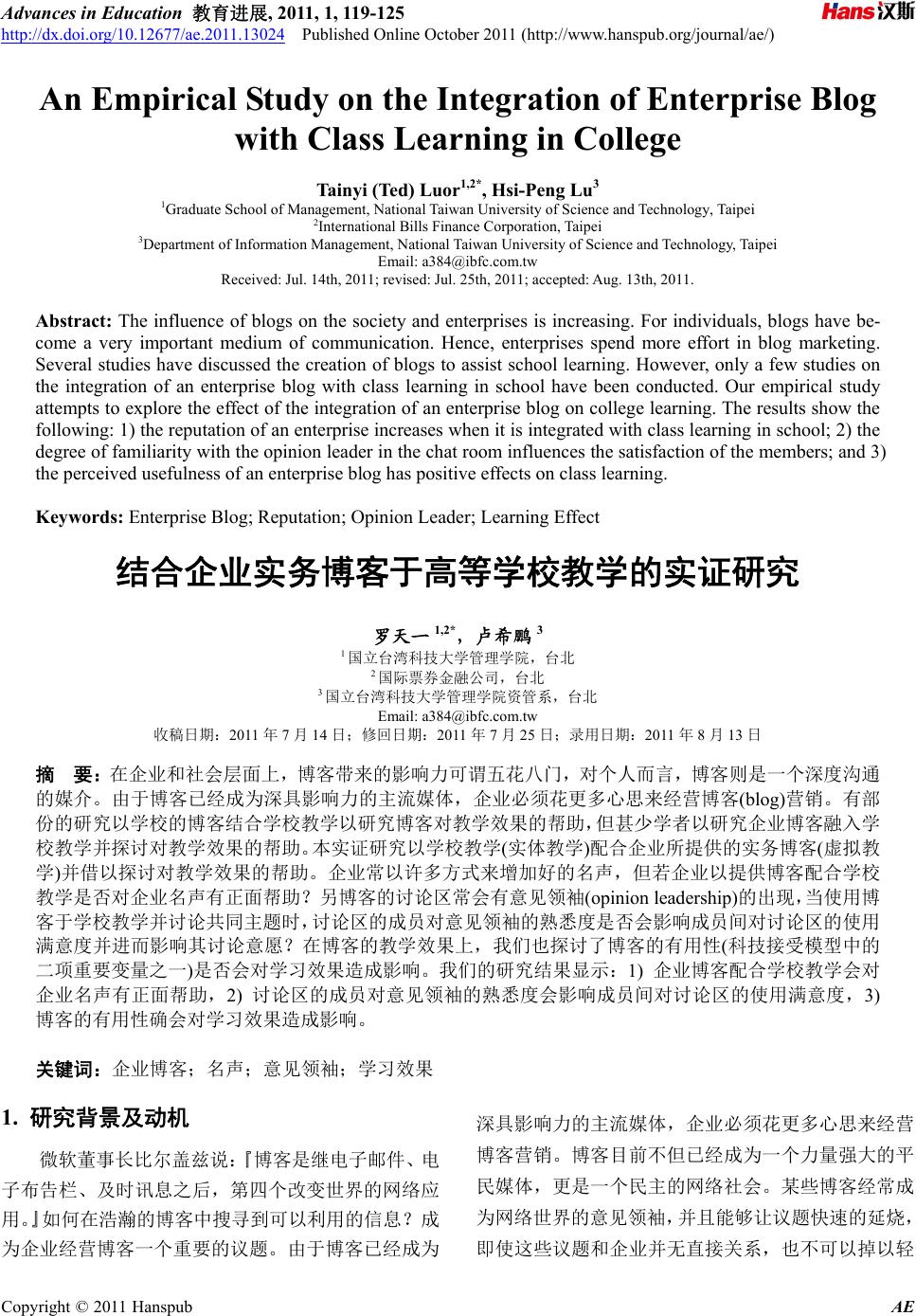

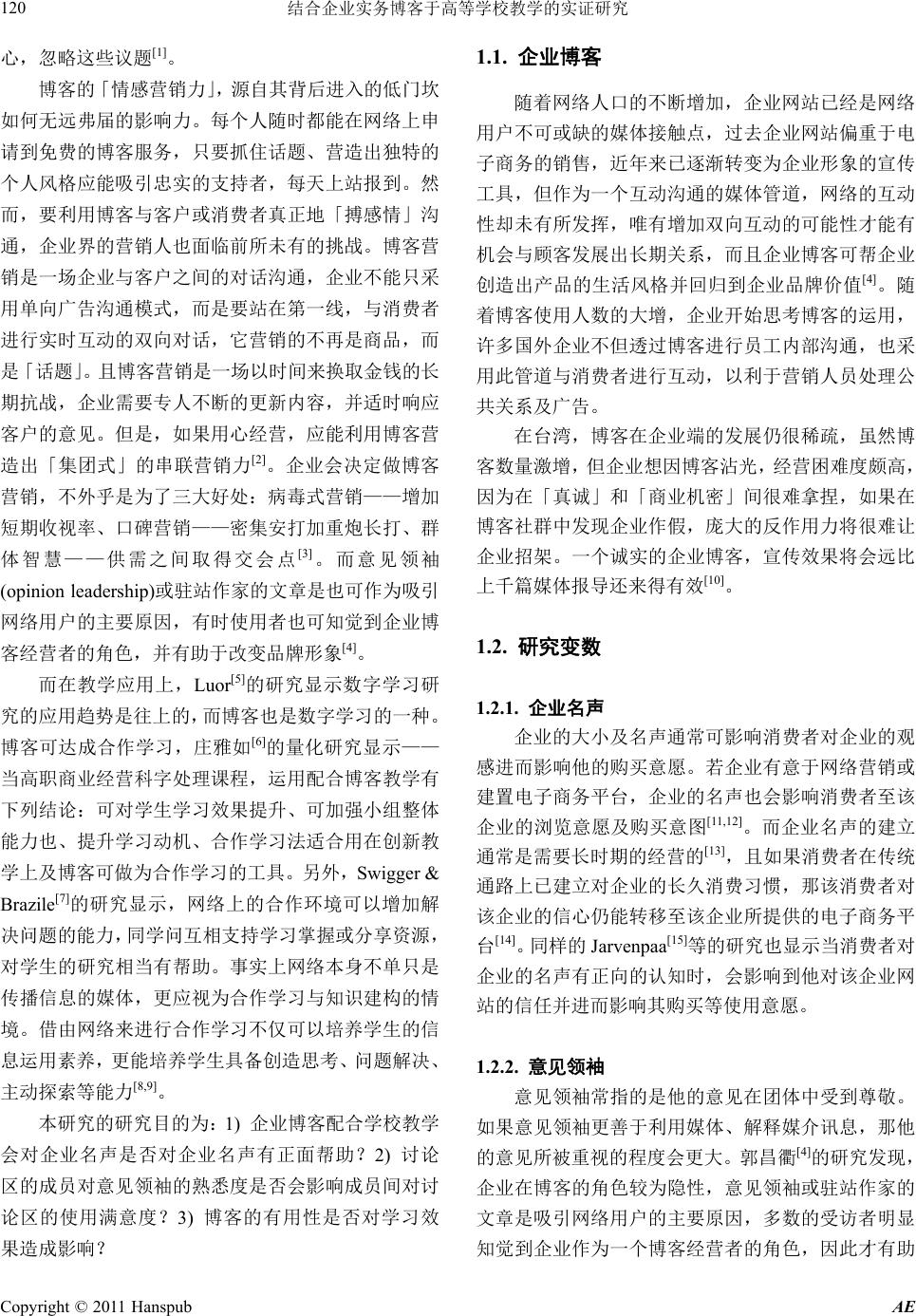

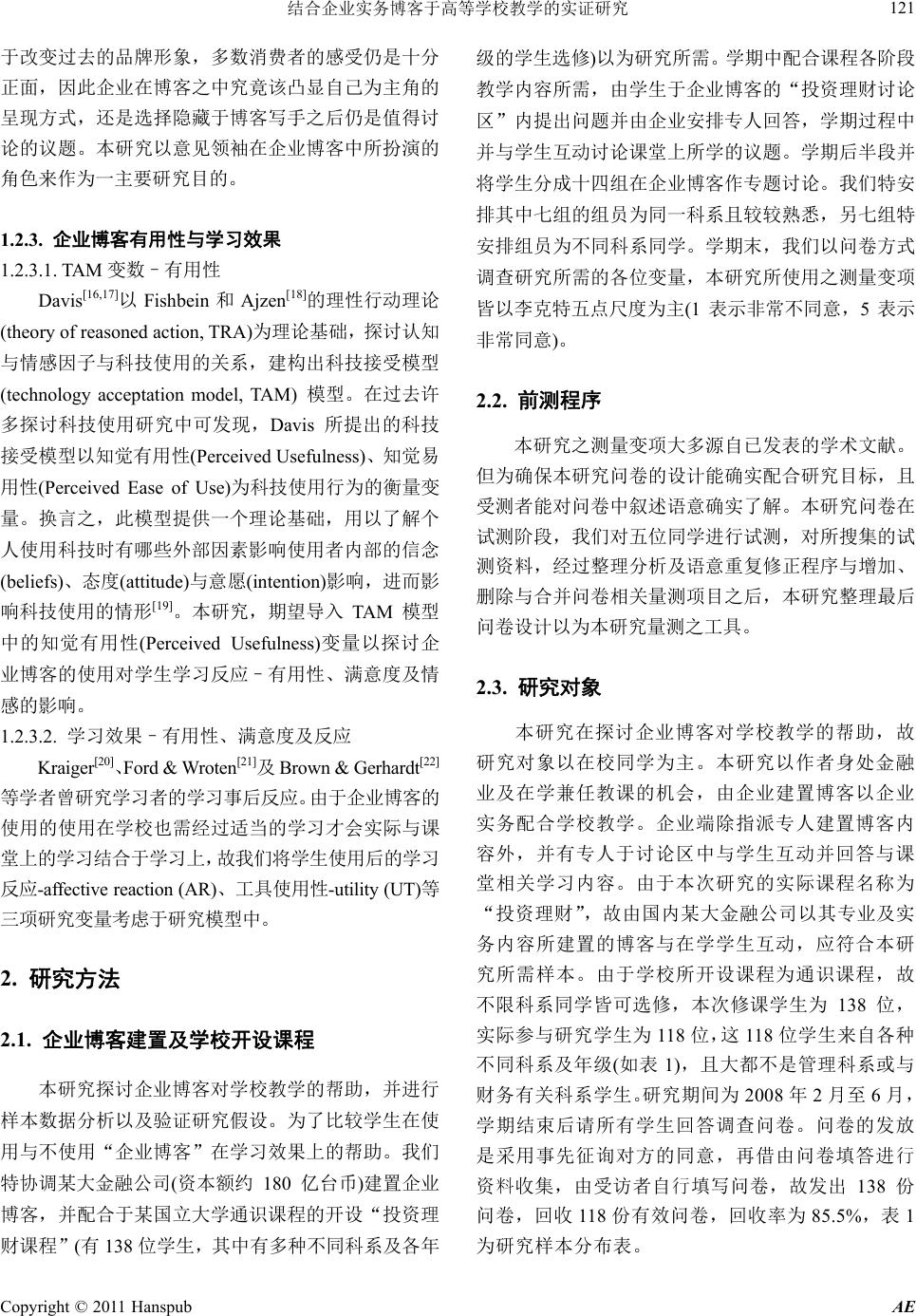

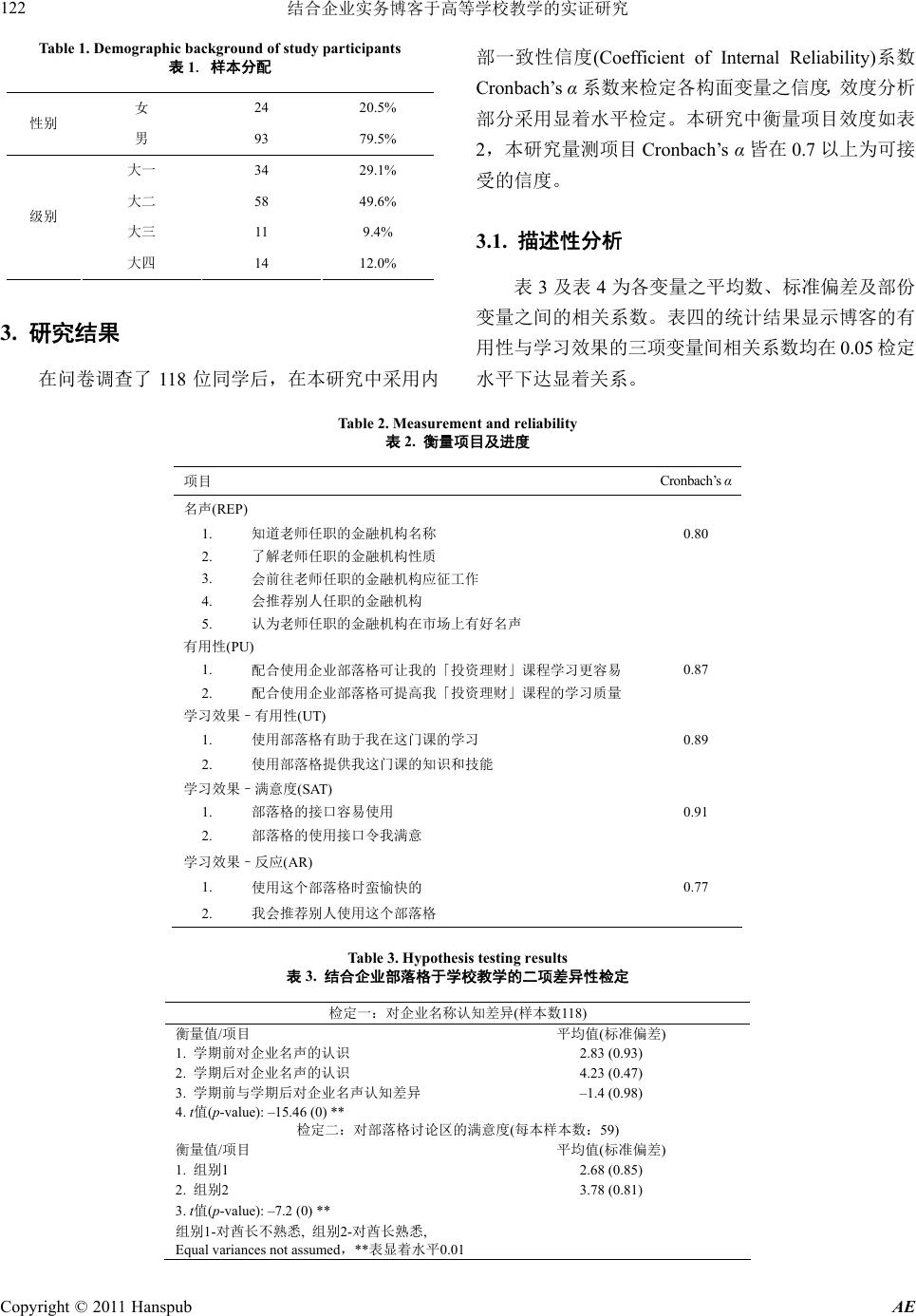

Advances in Education 教育进展, 2011, 1, 119-125 http://dx.doi.org/10.12677/ae.2011.13024 Published Online October 2011 (http://www.hanspub.org/journal/ae/) Copyright © 2011 Hanspub AE An Empirical Study on the Integration of Enterprise Blog with Class Learning in College Tainyi (Ted) Luor1,2*, Hsi-Peng Lu3 1Graduate School of Management, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei 2International Bills Finance Corporat ion, Taipei 3Department of Information Management, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei Email: a384@ibfc.com.tw Received: Jul. 14th, 2011; revised: Jul. 25th, 2011; accepted: Aug. 13th, 2011. Abstract: The influence of blogs on the society and enterprises is increasing. For individuals, blogs have be- come a very important medium of communication. Hence, enterprises spend more effort in blog marketing. Several studies have discussed the creation of blogs to assist school learning. However, only a few studies on the integration of an enterprise blog with class learning in school have been conducted. Our empirical study attempts to explore the effect of the integration of an enterprise blog on colleg e learning. The results show the following: 1) the reputation of an en terprise increases when it is integr ated with class learning in schoo l; 2) the degree of familiarity with the opinion leader in the chat room influences the satisfaction of the members; and 3) the perceived usefulness of an enterprise blog has positive effects on class learning. Keywords: Enterprise Blog; Reputation; Opinion Leader; Learning Effect 结合企业实务博客于高等学校教学的实证研究 罗天一 1,2*,卢希鹏 3 1国立台湾科技大学管理学院,台北 2国际票券金融公司,台北 3国立台湾科技大学管理学院资管系,台北 Email: a384@i b f c .com.tw 收稿日期:2011 年7月14日;修回日期:2011 年7月25 日;录用日期:2011 年8月13 日 摘 要:在企业和社会层面上,博客带来的影响力可谓五花八门,对个人而言,博客则是一个深度沟通 的媒介。由于博客已经成为深具影响力的主流媒体,企业必须花更多心思来经营博客(blog)营销。有部 份的研究以学校的博客结合学校教学以研究博客对教学效果的帮助,但甚少学者以研究企业博客融入学 校教学并探讨对教学效果的帮助。本实证研究以学校教学(实体教学)配合企业所提供的实务博客(虚拟教 学)并借以探讨对教学效果的帮助。企业常以许多方式来增加好的名声,但若企业以提供博客配合学校 教学是否对企业名声有正面帮助?另博客的讨论区常会有意见领袖(opinion leadership)的出现,当使用博 客于学校教学并讨论共同主题时,讨论区的成员对意见领袖的熟悉度是否会影响成员间对讨论区的使用 满意度并进而影响其讨论意愿?在博客的教学效果上,我们也探讨了博客的有用性(科技接受模型中的 二项重要变量之一)是否会对学习效果造成影响。我们的研究结果显示:1) 企业博客配合学校教学会对 企业名声有正面帮助,2) 讨论区的成员对 意见领 袖的熟 悉度会 影响成 员间对 讨论区 的使用 满意度 ,3) 博客的有用性确会对学习效果造成影响。 关键词:企业博客;名声;意见领袖;学习效果 1. 研究背景及动机 微软董事长比尔盖兹说:『博客是继电子邮件、电 子布告栏、及时讯息之后,第四个改变世界的网络应 用。』如何在浩瀚的博客中搜寻到可以利用的信息?成 为企业经营博客一个重要的议题。由于博客已经成为 深具影响力的主流媒体,企业必须花更多心思来经营 博客营销。博客目前不但已经成为一个力量强大的平 民媒体,更是一个民主的网络社会。某些博客经常成 为网络世界的意见领袖,并且能够让议题快速的延烧, 即使这些议题和企业并无直接关系,也不可以掉以轻  结合企业实务博客于高等学校教学的实证研究 120 心,忽略这些议题[1]。 博客的「情感营销力」,源自其背后进入的低门坎 如何无远弗届的影响力。每个人随时都能在网络上申 请到免费的博客服务,只要抓住话题、营造出独特的 个人风格应能吸引忠实的支持者,每天上站报到。然 而,要利用博客与客户或消费者真正地「搏感情」沟 通,企业界的营销人也面临前所未有的挑战。博客营 销是一场企业与客户之间的对话沟通,企业不能只采 用单向广告沟通模式,而是要站在第一线,与消费者 进行实时互动的双向对话,它营销的不再是商品,而 是「话题」。且博客营销是一场以时间来换取金钱的长 期抗战,企业需要专人不断的更新内容,并适时响应 客户的意见。但是,如果用心经营,应能利用博客营 造出「集团式」的串联营销力[2]。企业会决定做博客 营销,不外乎是为了三大好处:病毒式营销——增加 短期收视率、口碑营销——密集安打加重炮长打、群 体智慧——供需之间取得交会点[3] 。而意见领袖 (opinion leadership)或驻站作家的文章是也可作为吸引 网络用户的主要原因,有时使用者也可知觉到企业博 客经营者的角色,并有助于改变品牌形象[4]。 而在教学应用上,Luor[5]的研究显示数字学习研 究的应用趋势是往上的,而博客也是数字学习的一种。 博客可达成合作学习,庄雅如[6]的量化研究显示—— 当高职商业经营科字处理课程,运用配合博客教学有 下列结论:可对学生学习效果提升、可加强小组整体 能力也、提升学习动机、合作学习法适合用在创新教 学上及博客可做为合作学习的工具。另外,Swigge r & Brazile[7]的研究显示,网络上的合作环境可以增加解 决问题的能力,同学问互相支持学习掌握或分享资源, 对学生的研究相当有帮助。事实上网络本身不单只是 传播信息的媒体,更应视为合作学习与知识建构的情 境。借由网络来进行合作学习不仅可以培养学生的信 息运用素养,更能培养学生具备创造思考、问题解决、 主动探索等能力[8,9]。 本研究的研究目的为:1) 企业博客配合学校教学 会对企业名声是否对企业名声有正面帮助?2) 讨论 区的成员对意见领袖的熟悉度是否会影响成员间对讨 论区的使用满意度?3) 博客的有用性是否对学习效 果造成影响? 1.1. 企业博客 随着网络人口的不断增加,企业网站已经是网络 用户不可或缺的媒体接触点,过去企业网站偏重于电 子商务的销售,近年来已逐渐转变为企业形象的宣传 工具,但作为一个互动沟通的媒体管道,网络的互动 性却未有所发挥,唯有增加双向互动的可能性才能有 机会与顾客发展出长期关系,而且企业博客可帮企业 创造出产品的生活风格并回归到企业品牌价值[4]。随 着博客使用人数的大增,企业开始思考博客的运用, 许多国外企业不但透过博客进行员工内部沟通,也采 用此管道与消费者进行互动,以利于营销人员处理公 共关系及广告。 在台湾,博客在企业端的发展仍很稀疏,虽然博 客数量激增,但企业想因博客沾光,经营困难度颇高, 因为在「真诚」和「商业机密」间很难拿捏,如果在 博客社群中发现企业作假,庞大的反作用力将很难让 企业招架。一个诚实的企业博客,宣传效果将会远比 上千篇媒体报导还来得有效[10]。 1.2. 研究变数 1.2.1. 企业名声 企业的大小及名声通常可影响消费者对企业的观 感进而影响他的购买意愿。若企业有意于网络营销或 建置电子商务平台,企业的名声也会影响消费者至该 企业的浏览意愿及购买意图[11,12]。而企业名声的建立 通常是需要长时期的经营的[13],且如果消费者在传统 通路上已建立对企业的长久消费习惯,那该消费者对 该企业的信心仍能转移至该企业所提供的电子商务平 台[14]。同样的 Jarvenpaa[15]等的研究也显示当消费者对 企业的名声有正向的认知时,会影响到他对该企业网 站的信任并进而影响其购买等使用意愿。 1.2.2. 意见领袖 意见领袖常指的是他的意见在团体中受到尊敬。 如果意见领袖更善于利用媒体、解释媒介讯息,那他 的意见所被重视的程度会更大。郭昌衢[4]的研究发现, 企业在博客的角色较为隐性,意见领袖或驻站作家的 文章是吸引网络用户的主要原因,多数的受访者明显 知觉到企业作为一个博客经营者的角色,因此才有助 Copyright © 2011 Hanspub AE  结合企业实务博客于高等学校教学的实证研究 121 于改变过去的品牌形象,多数消费者的感受仍是十分 正面,因此企业在博客之中究竟该凸显自己为主角的 呈现方式,还是选择隐藏于博客写手之后仍是值得讨 论的议题。本研究以意见领袖在企业博客中所扮演的 角色来作为一主要研究目的。 1.2.3. 企业博客有用性与学习效果 1.2.3.1. TAM变数–有用性 Davis[16,17]以Fishbein 和Aj zen[18]的理性行动理论 (theory of reasoned action, TRA)为理论基础,探讨认知 与情感因子与科技使用的关系,建构出科技接受模型 (technology acceptation model, TAM) 模型。在过去许 多探讨科技使用研究中可发现,Davis 所提出的科技 接受模型以知觉有用性(Perceived Usefulness)、知觉易 用性(Perceived Ease of Use)为科技使用行为的衡量变 量。换言之,此模型提供一个理论基础,用以了解个 人使用科技时有哪些外部因素影响使用者内部的信念 (beliefs)、态度(attitude)与意愿(intention)影响,进而影 响科技使用的情形[19]。本研究,期望导入 TAM 模型 中的知觉有用性(Perceived Usefulness)变量以探讨企 业博客的使用对学生学习反应–有用性、满意度及情 感的影响。 1.2.3.2. 学习效果–有用性、满意度及反应 Kraiger[20]、Ford & Wroten[21]及Brown & Gerhardt[22] 等学者曾研究学习者的学习事后反应。由于企业博客的 使用的使用在学校也需经过适当的学习才会实际与课 堂上的学习结合于学习上,故我们将学生使用后的学习 反应-affective reaction (AR)、工具使用性-utility (UT)等 三项研究变量考虑于研究模型中。 2. 研究方法 2.1. 企业博客建置及学校开设课程 本研究探讨企业博客对学校教学的帮助,并进行 样本数据分析以及验证研究假设。为了比较学生在使 用与不使用“企业博客”在学习效果上的帮助。我们 特协调某大金融公司(资本额约 180 亿台币)建置企业 博客,并配合于某国立大学通识课程的开设“投资理 财课程”(有138 位学生,其中有多种不同科系及各年 级的学生选修)以为研究所需。学期中配合课程各阶段 教学内容所需,由学生于企业博客的“投资理财讨论 区”内提出问题并由企业安排专人回答,学期过程中 并与学生互动讨论课堂上所学的议题。学期后半段并 将学生分成十四组在企业博客作专题讨论。我们特安 排其中七组的组员为同一科系且较较熟悉,另七组特 安排组员为不同科系同学。学期末,我们以问卷方式 调查研究所需的各位变量,本研究所使用之测量变项 皆以李克特五点尺度为主(1 表示非常不同意,5表示 非常同意)。 2.2. 前测程序 本研究之测量变项大多源自已发表的学术文献。 但为确保本研究问卷的设计能确实配合研究目标,且 受测者能对问卷中叙述语意确实了解。本研究问卷在 试测阶段,我们对五位同学进行试测,对所搜集的试 测资料,经过整理分析及语意重复修正程序与增加、 删除与合并问卷相关量测项目之后,本研究整理最后 问卷设计以为本研究量测之工具。 2.3. 研究对象 本研究在探讨企业博客对学校教学的帮助,故 研究对象以在校同学为主。本研究以作者身处金融 业及在学兼任教课的机会,由企业建置博客以企业 实务配合学校教学。企业端除指派专人建置博客内 容外,并有专人于讨论区中与学生互动并回答与课 堂相关学习内容。由于本次研究的实际课程名称为 “投资理财”,故由国内某大金融公司以其专业及实 务内容所建置的博客与在学学生互动,应符合本研 究所需样本。由于学校所开设课程为通识课程,故 不限科系同学皆可选修,本次修课学生为 138 位, 实际参与研究学生为 118 位,这118 位学生来自各种 不同科系及年级(如表 1),且大都不是管理科系或与 财务有关科系学生。研究期间为 2008 年2月至 6月, 学期结束后请所有学生回答调查问卷。问卷的发放 是采用事先征询对方的同意,再借由问卷填答进行 资料收集,由受访者自行填写问卷,故发出138 份 问卷,回收 118 份有效问卷,回收率为85.5%,表 1 为研究样本分布表。 Copyright © 2011 Hanspub AE  结合企业实务博客于高等学校教学的实证研究 Copyright © 2011 Hanspub AE 122 Ta b le 1. Demographic background of study part icipan t s 表1. 样本分配 女 24 20.5% 性别 男 93 79.5% 大一 34 29.1% 大二 58 49.6% 大三 11 9.4% 级别 大四 14 12.0% 3. 研究结果 在问卷调查了 118 位同学后,在本研究中采用内 部一致性信度(Coefficient of Internal Reliability)系数 Cronbach’s α系数来检定各构面变量之信度,效度分析 部分采用显着水平检定。本研究中衡量项目效度如表 2,本研究量测项目Cronbach’s α皆在 0.7 以上为可接 受的信度。 3.1. 描述性分析 表3及表 4为各变量之平均数、标准偏差及部份 变量之间的相关系数。表四的统计结果显示博客的有 用性与学习效果的三项变量间相关系数均在 0.05 检定 水平下达显着关系。 Table 2. Measurement and reliability 表2. 衡量项目及进度 项目 Cronbac h’s α 名声(REP) 1. 知道老师任职的金融机构名称 0.80 2. 了解老师任职的金融机构性质 3. 会前往老师任职的金融机构应征工作 4. 会推荐别人任职的金融机构 5. 认为老师任职的金融机构在市场上有好名声 有用性(PU) 1. 配合使用企业部落格可让我的「投资理财」课程学习更容易 0.87 2. 配合使用企业部落格可提高我「投资理财」课程的学习质量 学习效果–有用性(UT) 1. 使用部落格有助于我在这门课的学习 0.89 2. 使用部落格提供我这门课的知识和技能 学习效果–满意度(SAT) 1. 部落格的接口容易使用 0.91 2. 部落格的使用接口令我满意 学习效果–反应(AR) 1. 使用这个部落格时蛮愉快的 0.77 2. 我会推荐别人使用这个部落格 Table 3. Hypothesis testing results 表3. 结合企业部落格于学校教学的二项差异性检定 检定一:对企业名称认知差异(样本数118) 衡量值/项目 平均值(标准偏差) 1. 学期前对企业名声的认识 2.83 (0.93) 2. 学期后对企业名声的认识 4.23 (0.47) 3. 学期前与学期后对企业名声认知差异 –1.4 (0.98) 4. t值(p-value ): –15.46 (0) ** 检定二:对部落格讨论区的满意度(每本样本数:59) 衡量值/项目 平均值(标准偏差) 1. 组别1 2.68 (0.85) 2. 组别2 3.78 (0.81) 3. t值(p-value): –7.2 (0) ** 组别1-对酋长不熟悉, 组别2-对酋长熟悉, Equal variances not assume d,**表显着水平0.01  结合企业实务博客于高等学校教学的实证研究 123 Ta ble 4. Means, standard deviations and correlation among study variables 表4. 各变数之平均数,标准偏差及相关系数 1 2 3 4 4.16 1. 有用性(PU) (0.59) 0.77(**) 0.36(**) 0.47(**) 4.18 2. 学习效果–有用 性(UT) (0.58) 0.36(**) 0.48(**) 3.62 3. 学习效果–满意 度(SAT) (0.81) 0.570(**) 3.79 4. 学习效果–反应 (AR) (0.67) ** 相关性达0.01 level 显着水平(双尾)。 平均数(标准偏差)标示于对角线字段。 3.2. 企业博客于学校教学的二项差异性检定 ——t检定 本篇的研究目的之一在探讨企业以提供博客配合 学校教学是否对企业名声有正面帮助?由表 3的上半 部结果显示:在调查了 118 位同学样本后,统计显示 学期上课前同学们对该企业的名声认知平均值与标准 偏差各为 2.83 与0.93;学期后同学们对该企业的名声 认知平均值与标准偏差各为4.23 与0.47。学期前后差 异的平均值与标准偏差为–1.4 与0.98。经 t检定后, 统计结果显示在 0.01显着水平下检定确有差异。 本篇的研究目的之二在探讨博客讨论区的成员对 意见领袖的熟悉度是否会影响成员间对讨论区的使用 满意度?为达到此项研究目的,我们将学生分成十四 组,其中七组的组员为同一科系且较熟悉,另七组组 员为不同科系同学。问卷回收后,再将熟悉度递增排 列,将前五十九名设为组别 1,后五十九名设为组别 2, 以比较该二组对意见领袖的满意度。由表 3的下半部 结果显示:统计显示组别1对意见领袖的满意度的平 均值与标准偏差各为 2.68 与0.85;组别 2对意见领袖 的满意度的平均值与标准偏差各为 3.78 与0.81。经 t 检定比较组别 1及组别2后,统计结果显示 t值为–7.2 在0.01 显着水平下检定确有差异。 3.3. 模型检定 本篇的研究目的之三为探讨博客的有用性(科技 接受模型 TAM 中的重要变量)是否会对学习效果造成 影响。表 4为博客的有用性、学习效果–有用性、学 习效果–满意度及学习效果–反应等四项变量的平均 数、标准偏差及变量之间的相关系数。本项研究在衡 量结构模式部份,以简单直线回归模式取向的路径分 析来分析各个构念之间的因果关系,以验证先前提出 的模型。结果如图1所示,在该图中所列之数值为路 径系数及相对应的t值。研究结果显示,大部份变量 之间的路径系数均在显着水平0.01 达到显着。 4. 研究发现与结论 本研究目的有三:1) 探讨企业以提供博客配合学 校教学是否对企业名声有正面帮助?2) 当博客的意 见领袖(酋长)的出现时,则讨论区的成员对意见领袖 的熟悉度是否会影响成员间对讨论区的使用满意度, 3) 博客的有用性是否会对学习效果造成影响。研究结 Note: Coefficients are marked as ** if significant at the 0.01 level. Coefficients are marked as * if significant at the 0.05 level Figure 1. Research model and path coefficients 图1. 研究模型:路径系数/t-value,**表显著水平 0.01 Copyright © 2011 Hanspub AE  结合企业实务博客于高等学校教学的实证研究 124 果显示如下:1) 企业博客配合学校教学会对企业名声 有正面帮助,2) 讨论区的成员对意见领袖的熟悉度会 影响成员间对讨论区的使用满意度,3) 博客的有用性 确会对学习效果造成影响。 4.1. 企业博客配合学校教学会对企业名声有正 面帮助 信息系统成功的一大重点在于使用者能够接受并 使用该系统。同样的当企业建置博客并用于沟通时, 其所带来对企业名声的帮助有助于营销的效果。我们 的研究探讨企业博客(虚拟教学)融入学校教学(实体教 学),研究内容回异于单纯的以学校或企业为主的研 究。由研究结果显示企业博客配合于学校的实体教学 时确会增加学生的学习效果,相对的学生对于企业名 声也有显着的改变。对企业而言,相较于以往只着重 于单向沟通的企业网站或单纯的与客户互动的企业博 客,若能投资部份内容配合学校教学在目前提倡企业 社会责任(CSR)的现在可在企业责任及学校教学效果 上有相辅相成的效果。 4.2. 讨论区的成员对意见领袖的熟悉度会影响 成员间对讨论区的使用满意度 使用博客于教学时,讨论区中的意见领袖常会影 响成员间对议题的投入并进而影响其满意度。我们的 研究显示意见领袖投入度及尽责会影响成员的学习效 果及满意度。但讨论区的成员与意见领袖熟悉度不同 时是否会影响其学习效果及满意度为我们研究的重点 之一。我们的研究结果显示讨论区组员对意见领袖熟 悉度确会影响其学习效果。故我们建议当使用博客于 分组教学时,其各组组长或意见领袖除了需有较强的 投入度及责任感外,选择一位较为组员熟悉的组长也 可对学习效困有正面的帮助。 4.3. 博客的有用性确会对学习效果造成影响 AM 模型已在许多与信息系统相关的研究中被引 用及解释。本研究只将原有TAM 模型中的有用性变 量,加入研究模型,并期望解释其博客的学习反应三 种变量的相关性。Brown 将学习反应分成三种:有用 性、满意度及情感。我们的研究结果显示博客的有用 性确会对学习效果的有用性、满意度及情感造成正向 的影响。故我们建议当使用博客于教学时并期货提升 教学效果时,内容的提供者或负责互动内容的维护者 需朝配合教学内容着手以提高博客的有用性。 4.4. 研究限制及未来研究方向 本研究采用的调查工具,乃以问卷型式进行,对 于问卷所可能产生之研究限制,本研究无法完全排除。 本研究中主要以学校所设的“投资理财”课程及配合 金融实务界为主,建议以后的研究可朝不同的课目及 相对应有关的产业着手以验证本研究的结果。 参考文献 (References) [1] 陈穆臻. BLOG营销有多行?[J]. 管理杂志, 2005, 376: 114-117. [2] 蔡耀骏. 博客情感营销力发威[J]. 天下杂志, 2006, 341: 188- 190. [3] 于文强. 博客营销——网络营销的最后一哩[J]. 管理杂志, 2008, 405: 97-99. [4] 郭昌衢. 企业网 站与企业博客对关系质量影 响之比较研究- 以毛宝个案为例[D]. 世新大学公共关系暨广告学系, 2008. [5] T. Luor, R. E. Johanson, H. Lu and L.-L. Wu. Trends and lacu- nae for future Computer Assisted Learning (CAL) research: An assessment of the literature in SSCI Journals from 1998-2006. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2008, 59(8): 1313-1320. [6] 庄雅如. 以WEB_blog 为基础的合作学习之研究[D]. 国立中 兴大学信息科学研究所, 2005. [7] K. Swigger, R. Brazile. The Virtual Collaborative University. Computers & Educ a t i o n , 1997, 29(2-3): 55-61. [8] 王淑如, 王裕德. 网络合作学习环境之建构[J]. 信息与教育 杂志, 2001a, 85: 104-110. [9] 王淑如, 王裕德. 教学新策略——网络合作学习[J]. 台湾教 育, 2001b, 603: 33-39. [10] 杨文菁. Blog与企业的爱恨情仇——是获利引擎, 还是形象杀 手?[J]. 数位时代, 2005, 108: 64-66. [11] P. Doney, J. Cannon. An examination of the nature of trust in buyer-seller relationships. Journal of Marketing, 1997, 61(2): 35- 51. [12] D. H. Mcknight, L. L. Cummings and N. L. Chervany. Initial trust formation in new organizational relationships. Academy of Management R ev iew , 1998, 23(3): 473-490. [13] J. B. S mith, D. W. Barclay. The effects of organizational differ- ences and trust on the effectiveness of selling partner relation- ships. Journal of Marketing, 1997, 61(1) : 3 -21. [14] J. A. Quelch, L. R. Klein. The Internet and international market- ing. Sloan Management Review, 1996, 37(3): 60-75. [15] S. L. Jarvenpaa, N. Tractinsky and M. Vitale. Consumer trust in an Internet store. Information Technology and Management, 2000, 1(1-2): 45-71. [16] F. D. Davis. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 1989a, 13(3): 318-339. [17] F. D. Davis, R. P. Bagozzi and P. R. Warshaw. User acceptance of computer technology: A comparison of two theorical models. Management S ci enc e, 1989, 35(8): 982-1003. [18] M. Fishbein, I. Ajzen. Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. Reading, Addison-Wesley, Copyright © 2011 Hanspub AE  结合企业实务博客于高等学校教学的实证研究 Copyright © 2011 Hanspub AE 125 1975. [19] M. L. Knapp, J. A. Hall. Nonverbal communication in human interaction (5th ed.). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2002. [20] K. Kraiger. Decision-based evaluation. In: K. Kraiger, Ed., Cre- ating, implementing, and managing effective training and devel- opment: State-of-the-art lessons for practice. San Francisco: Jo- ssey-Bass, 2002. [21] J. K. Ford, S. P. Wroten. Introducing new methods for conduct- ing training evaluation and for linking training evaluation to pro- gram redesign. Personnel Psychology, 1984, 37(4 ): 651-666. [22] K. G. Brown, M. W. Gerhardt. Formative evaluation: An inte- grated practice model and case study. Personnel Psychology, 2002, 55: 951-983. |