World Economic Research

Vol.06 No.02(2017), Article ID:21164,14

pages

10.12677/WER.2017.62004

An Alternative Way for Crossing the Potential Middle-Income Trap

—Research Based on Boosting Consumption Share in Expenditure Structure of China

Wenxing Zhou, Lizhu Chen, Jing Qu

School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing

Received: May 30th, 2017; accepted: Jun. 25th, 2017; published: Jun. 28th, 2017

ABSTRACT

How could China avoid the middle-income trap? There are divergent opinions. In this paper, we would like to slightly adjust the problem statement from abstract to concrete, i.e., way of thinking to solve problem should be: How to avoid the middle-income trap with less detours in the process? The problem itself will be clearer by assuming the biggest risk is from uncertainty of consumption in macro level. Through establishment of an inclusive theoretical framework for domestic consumption enhancement in expenditure structure, the present paper tries to find advantageous factors for gradually stimulating consumption in China. Based on the hypothesis of consumers’ instant gratification, which is from Pro. Laibson in Harvard University, investment and consumption are found not completely a tradeoff in statistic in long-run, though a high investment rate is more likely a "double-edged sword" in short-run. Narrowing the gap between the average personal disposable incomes of the urban and rural areas, and ensuring a basic investment rate at least for helping employment of people who have farmer identities more or less, will be more helpful to avoid the potential middle income trap of China, while related investment supervision institution probably including loaning innovation should be seriously established for founding more adequate investment paths besides other institutional innovation. Methods of FMOLS and PC analysis are used in detail for finding these findings.

Keywords:The Middle-Income Trap, Personal Disposable Income per Capita of Rural Residents, Ratio of Consumption to National Income, Investment

跨越中等收入陷阱

—基于渐进式结构性消费提振视角

周文兴,陈丽竹,屈婧

重庆大学经济与工商管理学院,重庆

收稿日期:2017年5月30日;录用日期:2017年6月25日;发布日期:2017年6月28日

摘 要

中国如何避免中等收入陷阱?学术界已有不少研究,但依然观点各异。本文将该问题略微调整,由抽象变为具体,认为待解决的问题应是:如何在避免中等收入陷阱过程中少走弯路?本文假定掉入陷阱的最大风险源于宏观消费水准具有不确定性,探析此种情形下的种种可能后果,提出相应对策。借助于对西方及时行乐(instant gratification)消费等理论的批判与吸收,通过建立一个分析模型,实证发现:第一,农村人均可支配收入水平增量与总消费增量之间呈较强正相关关系(对比之下,城镇则有弱负相关性);第二,大起大落的偶发性消费增减会对跨越陷阱有消极影响;第三,从长期来看,投资对于维持和提高消费量的直接效应较为明显,而其间接效应尤其突出。为此,既需要在宏观调控中保持消费水准连增性,也至少需要维持投资率的适中性,避免经济大起大落。供给侧改革与需求管理尚不宜被认为是简单的矛盾冲突关系。引导投资方向,比简单地抑制投资更为重要。采取渐进式而非激进式提升消费占国民收入的份额方式,更有助于在规避中等收入陷阱过程中少走弯路。

关键词 :中等收入陷阱,农村居民人均可支配收入,消费需求比率,投资

Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

“中等收入陷阱”概念由世界银行在《东亚经济发展报告(2006)》中首次正式提出,以此表述那些中等收入经济体由于增长机制和发展模式等出现问题,经济长期陷入停滞和徘徊阶段,而无法跻身进入高收入国家或地区的情况。现实中,有不少人对于“中等收入陷阱”概念不以为然。例如,有学者指出,“‘中等收入陷阱’这个概念不够严谨,在理论上有很多说不通的地方”(徐康宁,2012) [1] 。也有学者强调,“中等收入陷阱”只是个例(高伟,2010) [2] 。

显然,这方面的确存在不少概念理解问题,人们很容易将收入高低当成引发陷阱的原因,这当然是不正确的。然而,就我国而言,人们关注“中等收入陷阱”,主要原因却在于改革刚好也已经进入到了纵深阶段,而世界上并没有这样人口众多的大国居然能在持续三十年高增长之后依然能以较快速度跨入高收入国家行列的先例,因而极具理论和实践挑战性。换句话说,真正的重点或许并不在于他国是否曾落入或者成功跨越中等收入陷阱,而在于未来中国自身应走什么样的、更好的可持续经济发展道路,使之对本国国民有更好的交代,同时,如果可能的话,对世界有更大或足够的贡献。

针对“中等收入陷阱”提法,主要有以下三类观点:一是外生转型观(马岩,2009;胡鞍钢,2010) [3] [4] ;二是内生动力观(权衡,2010;Bellagio,2002) [5] [6] ;三是两种观念的综合(吴敬琏,2008;郑秉文,2011) [7] [8] 。无论是强调转型还是动力,尽管这两种视角有一定差异,但也有共识,共识在于,中等收入陷阱并非作为经济发展的必经阶段。成思危、林毅夫等比较乐观,认为“中等收入陷阱”并非放之四海而皆准,它的出现仅作为个例,当然更称不上“魔咒”。简言之,一个经济体从中等收入向高收入迈进的过程中并不必然落入“中等收入陷阱”,或者说,无论针对哪种政治经济体制国家,落入概率绝对不是100%。但是,即使是最乐观者,也不大可能打包票敢于公开宣称中国掉中等收入陷阱的概率为0。从这个意义上讲,在这方面,我们如今提供更多的、可供选择的不同框架性成果,必然有其自身学术历史价值。

就现实具体问题而言,哪些因素又会决定中国是否会掉入中等收入陷阱呢?一是收入差距问题(蔡昉,2008;Vandenberg and Zhuang,2011;郑秉文,2011) [9] [10] ;二是结构性问题(胡鞍钢,2011;刘伟,2011;Ohno,2009) [11] [12] [13] ;三是城镇化问题(Felipe等,2012;马岩,2009;Jankowska等,2012;田雪原,2006;陈昌兵,2009;中国经济增长与宏观稳定课题组,2009) [14] [15] [16] [17] [18] ;四是人口问题(蔡昉,2010;蔡昉,2012a,2012b) [19] [20] [21] 。此外,还有其他问题,例如,社会流动性不足(蔡洪滨,2011) [22] ;如何解决增长驱动力转换问题(孔泾源,2011;郑秉文,2011) [23] ;与制度创新相关联的政府职能转变问题(樊纲、张晓晶,2008;马岩,2009) [24] ;如何解决中等收入陷阱与内需不足之间的关系问题(周学,2010) [25] ,等等。其中,较高程度的收入不平等很可能是诱发收入陷阱的首要因素。巴西被认为是一个尚未能跨越中等收入陷阱的国家,其中,“不平等陷阱”制约经济增长被认为是重要影响原因之一(韦洛索、佩雷拉、郑秉文,2013) [26] 。上世纪三、四十年代,基于“大萧条”,西方理论界曾分别从两条线索进行过探讨:一是凯恩斯,侧重于从消费和需求入手,但其消费理论后来受到质疑;二是罗宾逊夫人,侧重于从收入分配入手,但似乎没有成为主流。我们认为,对这两类思路进行整合,结合最新学术理论进展,更为合理。本文框架和最终实证结果表明,两者之间有密切关联,并不是完全相互分离的。

中等收入陷阱是否存在,特别是我国有无可能掉入中等收入陷阱,目前还有很大争论1。然而,防范未然,未雨绸缪,远比盲目采取乐观态度更好。从当前现实来看,产能过剩、消费相对不足、局部地区污染严重等问题,都越来越像是在释放警示信息。在这方面,不同的观点虽然都不鲜见,但通过建立系统分析框架,特别是从消费需求提振视角来进行理论演绎,进而通过有针对性地进行实证分析,来深入探讨如何降低中等收入陷阱出现的概率,或设法尽力跨越这种陷阱,似乎还相当缺乏;相应地,容易得到公认的、科学价值较高的、明晰的、特别是针对性强的对策建议尚属凤毛麟角。本文力图为这一主题提供或创造更多可供选择的思路。基于上述分析,我们将在提供一个可供选择的分析框架基础之上,尝试寻找中国发展经验中最具有“解释力”的某些关键变量。陈克艰(1987) [27] 指出,统计观点绝不排斥和取代任何别的可能的观点。本文中,我们尝试使用这样的统计观点来推进或丰富对于中国如何跨越或弱化潜在中等收入陷阱的认识,同时,借助于时间序列数据,来计算该变量的零假设被拒绝的概率高低,因为从统计学观点看,小概率事件通常不会发生。

2. 可供选择的思路:立足于消费理论的分析框架

2.1. 问题的提出

考虑到消费能力不足必然制约经济增长,但是,不顾国情而盲目刺激消费也可能有拔苗助长之嫌疑,故更需要治本之策。消费不确定性以及消费在国民收入结构中的占比长期低位运行,被预设为孕育潜在收入陷阱的主因,或者是制约经济质量提升的重要原因。本文的目的并非主观地确立一个可以解释(可能存在的)潜在收入陷阱存在性的单一原因,而只是建立一个能自圆其说的分析框架,并寄望能通过相应的实证模拟分析,有所发现,进而降低在这方面走弯路的概率,或仅仅是为了丰富该领域的文献,供同行学者参考。

为此,我们重点通过建立一个宏观消费分析框架,来探讨基于本国国情的消费增长路径;通过严格实证分析,寻求降低我国掉入中等收入陷阱的几率的策略。基本动机是:通过探寻提升消费增量的有利因子,激发国内消费需求潜力,进而通过扩大内需来跨越潜在中等收入陷阱。提升消费占GDP支出结构中的持久有效比重,改善经济结构,被假设为本文的逻辑起点。

成思危先生曾在“转变经济发展方式,规避‘中等收入陷阱’”一文中指出,为了避免落入中等收入陷阱,“消费要提到第一位”(成思危,2011) [28] 。谈及中等收入陷阱的教训时,人们通常认为警醒主要来自一些拉美国家。成先生生前曾担任中国拉丁美洲友好协会会长,他关注中等收入陷阱是顺理成章的事。那么,是否简单地从投资第一位转变为消费第一位,就一定能避开中等收入陷阱呢?这的确是一个要紧的问题。图1显示,近十年来我国消费需求相对份额处于历史低位,这确实是不太合理的。

目前,在互联网大潮冲击下,消费需求似乎已变得不像过去那样悲观,对增长的贡献也明显提升,是否就万事大吉呢?或许,有理由保持乐观2。然而,在互联网时代,也有可能增进人们的理性预期程度。西方有一种消费理论,说的是在理性预期(rational expectation)假设情况下,消费会遵循随机游走(random walk)规律。理性预期学派的理论虽然并没有得到完全证实,但其理论的影响仍然很大,不宜小觑。不幸的是,正是在随机游走情况下,虽然消费均值可以保持不变,但其方差却有可能是无穷大!显然,这暗示了“断崖式”消费下降也不是绝对没有出现的可能,那种认为收入陷阱完全不存在的看法恐怕是值得商榷的。

2.2. 模型假定

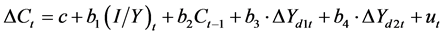

在不刻意考虑外需情形下:第一,可能的收入陷阱形成与消费增量不足之间有密切关联;第二,消费增量变化与“及时行乐”偏好程度、消费惯性、收入等可能有关联。为便于实证分析,本文归结出一个可供选择的分析框架(方程(1)),该框架具有一定理论包容性,适应于当代中国国情需要。

(1)

(1)

其中,Ct是当期消费;c为常数项;L是延迟算子符号,例如 ,代表滞后一期项,相应地,

,代表滞后一期项,相应地, 表示第m个滞后项的系数;

表示第m个滞后项的系数; 是若干待定的控制变量的组合,其中包括投资率和居民收入变量。ut是残差随机扰动项。容易知道,如下两类有影响的消费理论模型属于该框架的特例。

是若干待定的控制变量的组合,其中包括投资率和居民收入变量。ut是残差随机扰动项。容易知道,如下两类有影响的消费理论模型属于该框架的特例。

2.2.1. 第一类模型:随机游走消费理论模型。

该模型指出,由于理性预期的存在,消费是纯粹的随机行为。用模型可表示为:

注:纵轴单位:%;横轴单位:年

注:纵轴单位:%;横轴单位:年

Figure 1. Curve: The Trend of Consumption Rate in China from 1978 to 2013

图1. 1978~2013年中国消费率变化趋势

(2)

(2)

其中, 是白噪声。该模型预示着收入等变量不起作用,且滞后一期消费项的系数是0,即存在单位根,

是白噪声。该模型预示着收入等变量不起作用,且滞后一期消费项的系数是0,即存在单位根, 。从模型表达上看,该模型属于(1)式的一个特例。未考虑收入等变量,是其明显的缺陷。消费可增可减,完全取决于扰动项

。从模型表达上看,该模型属于(1)式的一个特例。未考虑收入等变量,是其明显的缺陷。消费可增可减,完全取决于扰动项 。尽管有争议,但这类理论非常有警醒意义。从数学上可以证明,其方差是无穷大。这对于收入达到中等乃至高等水平的经济体而言,有一定参考价值。

。尽管有争议,但这类理论非常有警醒意义。从数学上可以证明,其方差是无穷大。这对于收入达到中等乃至高等水平的经济体而言,有一定参考价值。

2.2.2. 第二类模型:及时行乐消费理论假说(Hypothesis of Consumers’ Instant Gratification)

这类理论来源于心理学思路,也比较新颖。哈佛大学Laibson曾做过一个行为经济学试验:

问题1:你愿意要(A)今天的一块糖还是要(B)明天的两块糖?

问题2:你愿意要(A)100天后的一块糖还是要(B)101天后的两块糖?

结果,许多面对这类选择的人对第一个问题回答A,而对第二个问题回答B。Laibson的同事Mankiw评论道:人们在长期比短期应该更有耐心(Mankiw, G., 2011) [29] !

然而,我们认为,上述实验实际上似乎难以表明人们在长期一定更有耐心。实际上,从逻辑上看,上述试验结果并不一定表明人们的行为就是内在矛盾的。这是因为——对于问题1,的确显示出多数人缺乏耐心;然而,问题2并不必然意味着人们在长期就更有耐心。这是因为,对于问题B,虽然绝对的时间间隔仍然同样只是一天,但是,相对于被询问的期限总长度(101天)而言,时间间隔已变得非常非常的短,即只有(101 − 100)/100 = 1%间隔,这表明,由于此种情形下的时间相对回报已变得十分巨大,多数人选择B仍然是理性结果,与问题1并不必然矛盾。

有趣的是,我们这种新解释不但不能推翻及时行乐理论,反而可进一步强化及时行乐理论。这表明,除非回报率超高或者足够高,多数人不大会愿意牺牲满足眼前效用的机会。从微观角度看,该理论也正显得更加具有生命力,例如,新近的网络消费火爆状况能印证越来越多的消费者倾向于或越有条件进行及时行乐。然而,遗憾的是,从宏观管理角度看,在收入差距过大情况下,如果不加条件地鼓励消费或放任借贷消费行为,同样也可能诱发新危机。从某种意义上看,美国次贷危机与年轻人的信用卡过度透支有关,即过度消费有时也可能是不好的现象。

本文理论探索特别针对中国国情,探寻思路可归结为:第一,城镇居民与农村居民人均收入水平增量对于提振国内消费需求和改善国民收入支出结构而言,是否具有一致或同等的效应?第二,从长期来看,投资与消费是否绝对是彼消此长的关系?第三,就跨越中等收入陷阱而言,投资有多重要?是加强放任还是需要加强监管?为此,在基本模型基础上,我们同时引入城镇和农村居民人均可支配收入增量两类变量,进行对比,尽管这会大大增加系数估计的技术难度。后文中,我们不预设何种既有理论方向取胜,而是更多地进行经验分析。

3. 实证分析

3.1. 投资与消费之间有何冲突?

成思危先生生前曾明确指出,“近5年来投资的年增速都在20%以上,2010年的投资总额是27.8万亿人民币,我们的GDP是39.8万亿人民币,投资占GDP的比重在70%左右”(成思危,2011)。过度依靠投资来继续维持经济运转和中高速增长,无疑已经成为一个严重问题。然而,历史上依靠高投资率带来的问题更多地表现为产业结构性失衡,未必应该全盘否定投资推动型经济增长模式本身。本轮实证检验侧重于查看投资率与消费增量之间的关系。依据有两方面:

一是前面提及的及时行乐消费理论。贴现率 要足够高(最低高于某一个阀值

要足够高(最低高于某一个阀值 ),人们才愿意延迟消费。通常情况下,消费冲动是存在的。反过来说,

),人们才愿意延迟消费。通常情况下,消费冲动是存在的。反过来说, 越低,耐心就会更加不足,人们会更倾向于及时行乐,即增加眼前的消费量,ΔC。用r表示利率,主观贴现率与实际利率两者虽然可以不必相等,但通常可假定两者呈正相关关系,可以有关系式

越低,耐心就会更加不足,人们会更倾向于及时行乐,即增加眼前的消费量,ΔC。用r表示利率,主观贴现率与实际利率两者虽然可以不必相等,但通常可假定两者呈正相关关系,可以有关系式 ,其中

,其中 为大于0的常数;又由于可假定r与I呈反比例关系,同时考虑到中国过去长期高增长或中高速增长这样的已有事实,使用投资的相对比重,即I/Y,应能较为恰当地反映投资力度。其中,Y表示广义的国民收入。显然,这意味着,在其他条件既定情况下,r或

为大于0的常数;又由于可假定r与I呈反比例关系,同时考虑到中国过去长期高增长或中高速增长这样的已有事实,使用投资的相对比重,即I/Y,应能较为恰当地反映投资力度。其中,Y表示广义的国民收入。显然,这意味着,在其他条件既定情况下,r或 越低,投资率越高,而消费冲动更容易发生,即ΔC越高。因此,可以将及时行乐消费理论演绎成这样的猜想:投资率I/Y与消费增量ΔC之间应有高度正向相关关系。

越低,投资率越高,而消费冲动更容易发生,即ΔC越高。因此,可以将及时行乐消费理论演绎成这样的猜想:投资率I/Y与消费增量ΔC之间应有高度正向相关关系。

二是某种程度的路径依赖。中国特色的投资推动型经济曾是一个公认的基本事实,尽管这大致与金融借贷宽松化以及能够利用外资等有关。虽然,从静态来看,投资会直接挤占消费,但是,从动态来看,由于投资曾被发现可驱使GDP高速增长,相应地,城乡居民可支配收入水平也得到了长足的增长,进而消费总量始终呈上升趋势;即使消费占国民收入的比重严重下跌(通常被认为是一个大问题),但事实上,消费的绝对量每年的增量仍然是惊人的,且某些省市已经快速地变成了典型的高消费地区。这是目前西方早期主流正统消费理论描述难以直接解释的新现象。幸运地,通过我们重新解读以后的、如今仍然存在争论的上述“及时行乐消费理论”与此种解释本质上不矛盾,或者说可以使用同一个检验方程,即下面的方程(3),且该模型可以视为模型(1)的另一个特例。在模型(1)中,以投资率为唯一解释变量,同时隐含假定只取一期滞后消费项,且 (后文中我们再放宽这类假设)。应该说,这一模型设定也是一种强假设,或许对于防范消费断崖式下降有一定帮助或启发价值。

(后文中我们再放宽这类假设)。应该说,这一模型设定也是一种强假设,或许对于防范消费断崖式下降有一定帮助或启发价值。

虽然不能说(3)式是一个完整的实证模型,但是,基于对及时行乐消费理论演绎和国内现实需要,对于亟待重点检验的解释变量——投资率与被解释变量——消费增量的关系而言,暂时是足够的。模型为:

(3)

(3)

其中ΔC为消费变化量,其下标t表示时间,有时省略。为了尽可能避免或淡化物价变化、经济结构变化、潜在异方差、残差序列相关等多种复杂因素的干扰,本次和后文实证检验中,解释变量投资率、滞后消费和被解释变量消费增量均取其自然对数形式,而在对收入序列对数化之后,其增量指标直接取其差分形式,未重复进行对数化。本文所使用的时间序列原始数据取自于《中国统计年鉴2014》和《中国统计年鉴2015》。最早数据自1978开始,但由于某些指标缺乏数据,为保证指标可信度,后文中的主要时间段限定为1991~2013年。

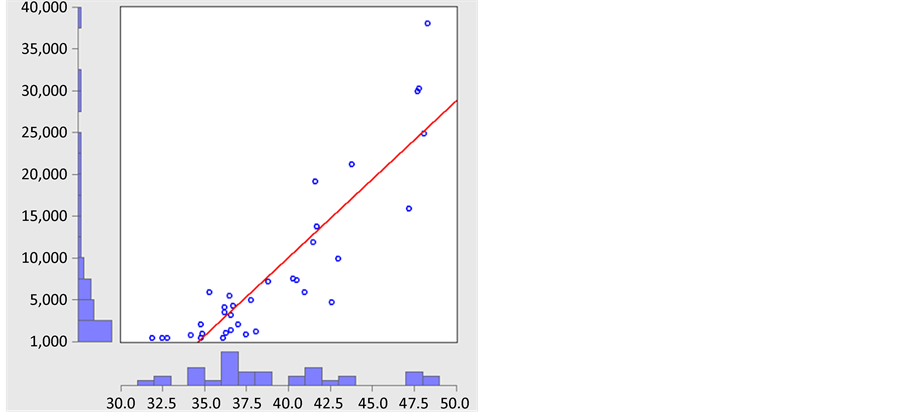

直观地,不难发现,1978~2013年,投资率 与消费变化量

与消费变化量 之间呈现非常明显的正相关关系(图2)。1979至2013年,投资率高低对于消费量变化的一般弹性接近6.6,表明两者之间有非常明显的长期相关性(表1)。OLS估计因D.W.值低而舍弃,表1所报告的是GLS结果,具体使用的是广义差分法,后文内容会更详细地报告该法使用情况。通常认为,投资多了,消费就会减少,但该结果表明,从长期动态关系来看,投资与消费并非完全是此涨彼消的关系。从某种意义上说,该结果也验证了及时行乐消费理论假说,但这里只局限于长期行为:从足够长的时段来看,人们可能倾向于及时行乐,相对缺乏耐心,在一定条件下(比如收入水平提升),消费规模会日益增大。当然,这一过程中,肯定还会有其他重要因素在发挥作用,其中应包括借贷、抵押和按揭等金融手段。特别地,表1结果使用了广义差分法,GLS结果只是表明,某种形式的投资率的增减量与消费增量的增减量有关,并非投资率与消费增量本身,且在添加有关控制变量后,该效应有可能显得更强或更弱。

之间呈现非常明显的正相关关系(图2)。1979至2013年,投资率高低对于消费量变化的一般弹性接近6.6,表明两者之间有非常明显的长期相关性(表1)。OLS估计因D.W.值低而舍弃,表1所报告的是GLS结果,具体使用的是广义差分法,后文内容会更详细地报告该法使用情况。通常认为,投资多了,消费就会减少,但该结果表明,从长期动态关系来看,投资与消费并非完全是此涨彼消的关系。从某种意义上说,该结果也验证了及时行乐消费理论假说,但这里只局限于长期行为:从足够长的时段来看,人们可能倾向于及时行乐,相对缺乏耐心,在一定条件下(比如收入水平提升),消费规模会日益增大。当然,这一过程中,肯定还会有其他重要因素在发挥作用,其中应包括借贷、抵押和按揭等金融手段。特别地,表1结果使用了广义差分法,GLS结果只是表明,某种形式的投资率的增减量与消费增量的增减量有关,并非投资率与消费增量本身,且在添加有关控制变量后,该效应有可能显得更强或更弱。

即便如此,由于(3)式的估计结果的调整R平方值低于50%,对于DC的解释力是远远不够的,还需要添加恰当的控制变量。

3.2. 拓展模型及其初步结论

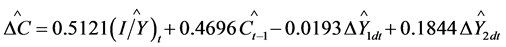

添加控制变量是必须的。方程(4)是对于方程(3)的自然拓展,其OLS和GLS结果报告于表2和表3,

注:纵轴为DC,单位是元;横轴为I/Y,单位是%

注:纵轴为DC,单位是元;横轴为I/Y,单位是%

Figure 2. Curve: The relationship between investment rate and consumption change ΔC in 1978-2013

图2. 1978~2013投资率与消费变化量ΔC之间的关系

Table 1. The GLS estimate between the investment rate and the amount of change in consumption

表1. 投资率与消费变化量之间的GLS估计结果

注:样本时间段(调整之后):1979~2013。

Table 2. The OLS estimate of the Equation (4)

表2. 方程(4)的OLS估计结果

注:因变量:消费增量ΔC。样本时段:1991~2013。 ***,**和*分别表示1%,5%和10%的显著水平,下同。

Table 3. The GLS estimate of the Equation (4)

表3. 方程(4)的GLS估计结果

注:(1) 样本时段:同上;(2) 未进行常数项还原转换;(3) 括号内为p值。

均分别以模型1、模型2和模型3等进行称呼。

(4)

(4)

方程(4)中, 表示上一期消费;DYd1t和DYd2t分别表示城镇和农村人均个人可支配收入的增量形式,为了简洁起见,后文有时只用城镇收入和农村收入来表述,特此说明。收入使用增量形式,目的在于降低这两个关键指标的非平稳性,同时尽可能降低时间序列变量数据之间自相关程度。实际检验时,上述各项指标均进行了自然对数化处理,其中,收入变量为取了自然对数以后再进行差分变换。鉴于部分变量缺乏早期可信数据,故差分化之前的时段为1990~2013,不涉及更早数据。尽管如此,方程(4)暗示,预计残差仍然有可能出现自相关扰动,但自相关程度会有所降低,对此需要严格的检验并进行修正。

表示上一期消费;DYd1t和DYd2t分别表示城镇和农村人均个人可支配收入的增量形式,为了简洁起见,后文有时只用城镇收入和农村收入来表述,特此说明。收入使用增量形式,目的在于降低这两个关键指标的非平稳性,同时尽可能降低时间序列变量数据之间自相关程度。实际检验时,上述各项指标均进行了自然对数化处理,其中,收入变量为取了自然对数以后再进行差分变换。鉴于部分变量缺乏早期可信数据,故差分化之前的时段为1990~2013,不涉及更早数据。尽管如此,方程(4)暗示,预计残差仍然有可能出现自相关扰动,但自相关程度会有所降低,对此需要严格的检验并进行修正。

OLS模型1表明,在5%及其以下水平,投资率、上期消费和城镇居民人均可支配收入增量都与消费增量之间有正相关关系,其中,城镇人均可支配收入的系数最高。然而,D.W.值为1.39,在5%和1%水平,均处于无法判定区间。这说明,模型1的结论是不太可靠的,可能因自相关问题影响判断的准确性。OLS模型2的结论类似,只不过此时其中一个解释变量用农村人均可支配收入取代了城镇人均可支配收入,但是,该模型的D.W.值1.076刚好低于5%水平的下限要求,表明存在自相关,故很不可靠。OLS模型3为同时包含投资率、上期消费、城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入的模型,其中,投资率、上期消费和农村人均可支配收入分别在10%、1%和5%的水平显著,而城镇人居可支配收入水平不显著。然而,模型3的D.W.值表明,模型处于无法判定有无自相关的状态,故存在一定问题。

进一步,采用Breusch-Godfrey序列相关检验显示,上述模型均存在自相关性,故上述OLS模型的有效性,变量的显著性都失去意义。

容易想到,可通过GLS (广义最小二乘法)来克服自相关问题。结果报告于表3。其中,GLS模型2显示,农村个人可支配收入具有高度显著性。GLS模型3则表明,同时考虑农村和城镇,更为全面。在三种GLS情形中,滞后消费都显著为正,但是,投资率均不显著。特别地,GLS模型3表明,农村居民人均可支配收入的广义差分形式对于消费增量的对应形式有非常显著的积极效应,而城镇收入相应变量则不显著,两者对比非常明显。

本文中,我们更关心原始变量的解释力。不难发现,除了自相关等问题外,对本文模型估计结果影

响的还有一定程度的多重共线性问题,尤其是当两类问题交织在一起的时候,交互影响更加难以避免。一些变量之间的相关性是比较明显的(见表4)。因此,从更高要求角度来看,简单地采用OLS乃至于GLS方法来讨论本主题,尚难以得到比较全面的结果。GLS方法对消除多重共线性帮助不大,故部分结果仍然存疑,特别是投资率等系数和显著性问题。之所以报告该结果,也是为了提醒他人注意这类问题。

幸运地,我们发现,采用新近发展起来的、有助于克服内生性问题的FMOLS估计方法,结果会得到进一步改善(见表5)。此时,滞后消费和农村居民可支配收入两个变量分别在1%和5%水平显著,而城镇居民可支配收入在5%和10%水平均不显著。投资率在5%的水平显著,这与GLS估计下的结果有所不同。

因果关系检验表明,投资率正是消费增量变化的原因。然而,消费增量(合理预期)会反过来影响当期消费,即更大的市场消费增幅的预期与有效实现会对于现期消费水平产生积极影响3。这能解释一个现实现象:即使在投资乏力时,推动信贷消费有助于稳定现期消费并提升未来消费水平,然而,这似乎只能算治标不治本的策略。此外,我们还发现,投资率正是其他三个自变量变化的原因而不是结果。显然,从长期来看,投资正是推动消费水平增幅上升的基本力量。

尽管如此,FMOLS依然在某种程度上改变了原变量结构形式,依然有一定局限性。为了更好地体现原始变量的真实影响力,我们引入主成分分析方法。表面上看,引入该方法似乎不是绝对必要的,但是,由于变量含义更直接,且该方法也能处理多重共线性等问题,故值得尝试。作为重要深化内容,同时可与GLS和FMOLS估计结果进行某种程度的对照,本文接下来进行主成分分析。

3.3. 主成分(PC)分析

采用主成分分析方法,我们将看到更新更全面的结果。前面的表4是简单相关系数表,其中阴影部分只涉及被解释变量之间的关系。

表4表明,投资率和滞后消费都分别与消费增量之间有很高的正相关关系。城镇收入增量与消费增

Table 4. Correlation coefficient

表4. 简单相关系数表

注:(1) 顺序是:消费增量、投资率、滞后消费、城镇个人可支配收入增量、农村居民个人可支配收入增量;(2) 有关原始数据已进行对数化。

Table 5. FMOLS Estimated results

表5. FMOLS估计结果

注:箭头方向→表示自变量为原因,←表示被解释变量为原因。星号***表示1%显著,以此类推。

量之间相关程度很低,为负值,而相比之下,农村收入增量则与消费增量之间为正相关关系,系数较高。特别地,现在看来,前文GLS模型1中,城镇收入的系数为正且很高,似乎符合人们直觉,但那是一个严重存疑的结果。存疑的原因既在于与简单相关系数结果区别太大,也在于变换处理过程中有些勉强(前面已经指出)。退一步讲,就算GLS模型1成立,也只是表明,对城镇收入增量进行差分化之后,对于差分化之后的消费增量可能具有一定的正面的显著影响,但此时并没有考虑农村收入变量。

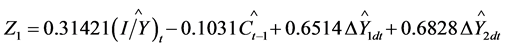

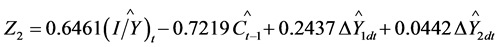

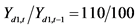

主成分方法能有效降低维数,从而避免多重共线性问题。在对对数化以后的被解释变量原始数据进行单位化及求出相关系数矩阵之后(见表4阴影部分),可以算出特征根和相应的单位化特征向量,后者的平方值可理解为权重大小。依据特征根的大小排序,发现Z1占全部自变量方差的比重为48.91%,Z2为44.97%,合计93.88%,已经足够高。我们也曾尝试继续取Z3,但其在主成分回归中并不显著,故舍弃。符号∧表示变量已经被标准化(或归一化)。

(5)

(5)

(6)

(6)

显然,第一个主成分侧重表示城乡居民收入增量影响,可姑且称为收入因子;第二个主成分侧重表示滞后消费和投资影响,可姑且称为支出因子。假如我们承认第一种情形更容易发生,则其政策含义应是设法增收,比如减税;相应地,假如我们承认第二种情形更容易发生,则其政策含义应是扩大支出。到底哪种情形更容易发生,或许还有待将来实践检验,或有待深入研究。就本文而言,我们倾向于首先将两者视为一个整体。对此,用上述两个主成分与标准化之后的被解释变量进行回归,我们得到(该处理技术来自多元统计学领域,参见(高惠璇,2001) [30] :

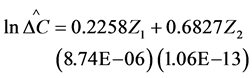

(7)

(7)

;

; ;调整

;调整

括号内为对应t检验的p值,均近乎为0,表明显著性都非常高。D.W.较高,在1%水平,大于临界值上限1.291,即残差不再有自相关现象发生,有效性得到满足。第二个主成分的系数更高,可能表明,在经济疲软时,扩大支出更能直接刺激经济,而这正好与“支出乘数效应大于减税乘数效应”原理一致。

将(5)和(6)带入(7)式,得到:

(8)

(8)

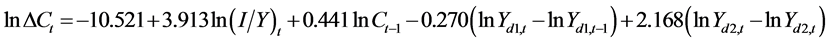

容易看出,这一系数结果与相关系数矩阵所暗示的大小和方向完全一致。对自变量和因变量进行还原,同时严格表述为本文实际操作形式,则可记为:

或者其等价形式:

(9)

(9)

该结果显示了上期收入、上期消费、本期收入以及本期投资与消费增(减)量变化之间的定量关系,有较为丰富的政策含义。

例如,前述实证分析中所利用数据的截至年份为2013年(《中国统计年鉴2014》),由于不久前已公布了2014年相关数据,故我们可以验证(9)式。2013年,城镇和农村人均可支配收入分别是26,955.1和8895.9元,而2014年分别是29381和9892.0元;2014年的投资率是45.9% (计算中使用45.9),2013年的消费量是301,008.4。通过上述模型和这里的数据,模拟(预测)得到2013至2014年的消费增量为27,528.06,而实际值是28,442.4,前者略微偏低,误差率是−3.21%;预测得到的2014年的消费总量是328,536.5,而实际值是329,450.8 (《中国统计年鉴2015》),误差率是−0.28%。考虑到数据统计过程中本身难免的误差,可以说,上述模型有足够好的预测精度。当然,本文主要目的并非用于预测未来,而是探寻跨越潜在中等收入陷阱的大方向。PC分析的主要结果总结如下:

第一,农村居民人均个人可支配收入增量与国内消费增量之间是正相关关系,系数较高,暗示农村居民收入水平对消费变化量非常敏感。这表明,提升农户增收机会,早已不再仅仅是公平与否的问题,而很可能还涉及这样的深刻问题:农村帮助了国家成功渡过了低收入陷阱,能否再有效助力国家突破中等收入陷阱?

第二,滞后消费(上一期消费)对于本期消费增量有正面影响,说明保持消费的连增性或连贯性,有助于消费规模自我增殖,或有助于消费者形成良好的合理预期,反之,则可能带来负面的多米诺骨牌效应。

第三,一个意料之外、情理之中的结果是:城镇居民人均个人可支配收入增量与国内消费增量之间具有(弱的)负相关关系。一种经济学解释是:在城乡收入差距较大情形下,农村边际消费倾向远高于农村,相比之下,农村对于消费增量的贡献更大;相应地,城镇的边际储蓄倾向较高,城镇居民收入更有机会转化为了投资,资产收益会驱使经济增长,但未必会对国内消费有足够的增量贡献。从因果关系检验来看,城镇收入水平在一定程度上是投资的结果而非原因(表6)。有可能与房地产投资等有密切关联。这样看来,出现上述弱负相关结果不足为奇。在前面GLS和FMOLS检验中,该变量则均未能通过显著性检验。因此,至此,至少可以认为:城镇居民收入增量对于改善消费结构的直接贡献不大甚至有可能是一种负担。

然而,如果考虑到在10%的显著水平下,城镇居民收入对于农村收入还存在一定程度的因果关系,即前者是因,后者是果,而后者对于改善消费结构有足够贡献和潜力,那么,其间接效应是存在的,故不宜简单地通过劫富济贫方式来推进结构调整(表6)。另外,从前面的结果来看,在完全不考虑农村居民收入变量的影响的情况下,我们也并未彻底排除城镇收入增量的某种差分变换可能有一定程度的积极效应,尽管GLS估计本身存疑(表3,GLS模型1)。

第四,相比之下,农村居民收入增量系数的绝对值远高于城镇居民,可能蕴含某些特别重要的含义。假如农村收入水平增量长期大大低于城镇,其后果不仅仅表现为城乡相对和绝对收入差距扩大,在其他条件相同情况下,消费在国民收入中的份额也将更加难以上升,反而有可能延续下降趋势,最终则令城

Table 6. Granger causality between the respective variables

表6. 各自变量之间的Granger因果关系检验矩阵式表示

注:X1至X4依次表示四个自变量,→表示因果关系方向,***和**分别表示在1%和5%水平显著。

乡收入差距和低的消费占比结构彻底演变为诱发中等收入陷阱的主要因素。幸运地,借助于(9)式,我们发现这是可以测算的,底线是:假如城镇人均可支配收入增加了10%,农村该指标提升不应低于1.20% (或者等价地,收入原始数据均对数化处理以后,假如前者增量的增速为10%,则后者的提升不应低于1.20%),个人可支配收入增量才有助于改善消费在国民经济中的比例4。这对于扩大消费需求,最终改善国民收入结构或许会是一个难得的数字依据。由于2013年城镇和农村人均可支配收入分别是26,955.1和8895.9元,而2014年分别是29381和9892.0元(《中国统计年鉴2015》),幸运地,易知增速分别是9.0%和11.2%,表明农村相对增速已大大超出上述底线,显示出了收入分享趋势利于跨越潜在中等收入陷阱的良好势头,可谓短期积极信号。

第五,投资率系数为正且较大。引入主成分分析技术后,一并克服了前面OLS的共线性问题和残差自相关问题两大缺陷。该结果与FMOLS估计比较吻合,且更直接。

如何看待这一结果呢?从PC统计上看,由于中间过程并没有要求投资率必须显著,而只是某种与其他变量的线性组合显著,故并不能表明投资率在提升消费水准中有强大的单独直接效应。投资率在FMOLS中,在5%水平显著,而在1%水平并不显著,故可以初步承认其影响力,但似也应留一点余地,不必相信投资具有万能作用,特别是在强调深化供给侧改革的新背景下。

然而,相对于其他重要变量而言,长期消费水平增量直接取决于投资率的贡献可能尽管并不算特别突出,但其存在广泛的间接效应。表6结果可证实,投资也正是其他三个自变量的原因而不是结果。或许正因为如此,其系数为始终正且在PC统计中显得比较大,故会对于消费波动水平有较大影响。因此,可以初步认为:与其否定或夸大投资的作用,不如关注投资方向和人们的合理预期。

特别地,鉴于因果关系检验已充分表明投资率既是消费增量的原因而不是结果,也分别是上期消费(可能通过某种程度的理性预期方式)、城镇居民收入和农村居民收入水平的原因而非结果,故可以肯定,投资至少具有极大的间接效应(表6)。保持一定合理水准的投资率,不仅仅是维持合理经济增长的直接所需,同样有助于提振消费,投资与消费并非是绝对完全矛盾的关系。动态来看,投资行为特别是面向城乡生态文明建设的投资行为同样甚至更有助于逐步改善消费结构,而不是简单地通过降低投资来体现消费在国民收入中的占比水平变化。

准确地说,考虑到全国地区差别大,不同区域发展阶段不同,即使在全国层面不再一味追求高投资率,也并不排除某些资本相对稀缺地区或特殊地区(例如雄安新区)仍然可以借助于投融资来获取经济增长和消费水平提升双重效应。在局部地区,投资对于创新驱动也依然是很重要的。当然,这属于另外的学术问题了。

4. 基于避免掉入中等收入陷阱的国际视角

通过对大哲学家卡尔纳普方法论的研究,陈克艰先生曾指出:“模型是否成功,不是一个能作简单肯定或否定的问题,要看它自身的结构特征,还要看它与所欲映射的现实之间的关系,以及它导致新结论的能力”(陈克艰,p141,1987)。从前文逻辑来看,实施“以缩减城乡收入差距为纲,积极引导投资方向而不是简单地抑制投资”策略,将更有助于中国成功地跨越潜在中等收入陷阱。这种认识,在现实中,是否一点都没有国别依据呢?从巴西的教训来看,近十年来,其国内储蓄率一直保持在GDP的17%左右,即使与拉美其他国家相比,也是十分低下的;另外,由于其收入不平等程度长期处于高位,转移支付早已不堪重负,故高税率难以下降,进而导致储蓄率和投资率都非常难以提升(韦洛索、佩雷拉、郑秉文,2013,p5)。这说明,千万不要等到不平等程度更严重的时候再行考虑改革事宜,到那时,恐怕就难以或无法进行改革了。2015年,巴西经济衰退了3.8%,世行预测2016年将衰退4%。反过来,从韩国经验来看,缩减收入差距和确保有效投资,对于跨越收入陷阱最为关键。1998年,韩国遭遇亚洲金融风暴,当时人均GDP大约只有8000美元左右,但后来通过全民“献金运动”等,确保了高投资率,成功地度过了危机。2014年,韩国研发投资已高居世界第一,相应地,人均GDP已接近28000美元,而基尼系数仅为0.26,优雅而成功地跨越了中等收入陷阱,值得高度关注。

5. 主要结论

(一) 重视乃至于更加重视缩减(城乡)收入差距,对于跨越中等收入陷阱非常有利。

综合来看,农村居民人均可支配收入水平增量对于提升消费增量有显著积极影响,且在不同模型中的系数都比较高。相比之下,城镇居民收入变量在模型中不显著,或者系数为负。这一结果表明,缩减城乡收入差距,对于提升消费拉动型经济会有显著积极效应,对于跨越潜在中等收入陷阱会有极大帮助。缩减城乡差距,远不仅仅是因为公平,也因为农村收入水平的提升能显著地提升消费水平,进而拉动经济增长。本文得到的这一定量结果值得人们重视。幸运的是,数据分析显示,目前在这方面的势头暂时是良好的,甚至是可喜的。

(二) 保持消费水准连增性而非大起大落,是提升消费份额的持久力量。

本文实证发现,滞后消费(上一期消费)对于本期消费增量有正面影响。就中国居民历史经历而言,如果由于某种难以估计的意外的冲击,消费突然停滞乃至于大幅度下降,那么,不仅对于当期经济有巨大直接冲击,而且还会对后期有消极影响;类似地,有时短期消费水准迅速提升,乃至于连续多年快速提升,也不宜简单地认为一定是一种乐观信号,也有可能是因临时性财富效应甚至泡沫因素影响,再因消费惯性而叠加放大所致。

这说明,保持消费的小幅连增性或连贯性,有助于消费规模渐进地自我增殖,同时助于消费者形成良好的合理预期,反之,短期大起大落都非正常现象,有可能带来负面的多米诺骨牌效应。

(三) 供给侧改革与需求管理尚不宜被认为是简单的矛盾冲突关系。

并非需要简单地抑制投资行为,但需要对投资方向及行为进行有效监管。鉴于农村居民可支配收入增量对于提升消费有积极效应,故提升其收入水平就显得特别重要,这需要从很多的途径进行考虑。农村增收途径何来?这方面值得深入探讨,但是,有这么一种可能性,即作为驱动经济重要因素之一的投资所带来的消费总量提升和经济增长(包括农村经济增长)应该是与农村居民增收息息相关的。然而,如果仅仅只是承认投资对于经济增长的拉动作用,而经济增长的成果依然更多有意无意地被城镇居民分享,则又很容易回到老路上去了。使用PC分析方法表明,投资对于消费增量的长期影响最大,但是,过度投资又的确会挤占同期消费,引起暂时性消费相对需求不足,因此,这构成一个典型的“悖论”。跳出悖论的一个重要途径是,让投资行为在更有助于创业创新的同时,为农村发展注入活力,为农村居民增收(包括进城务工机会和收入分享)提供更加多元的机会,这同时也会有助于消费总量保持连增性。

简单言之,借助于对西方及时行乐消费理论假说进行了批判性演绎,通过建立一个可以进行实证分析的框架,引用历史数据和别国经验教训,得到一个逻辑较为完整的、自洽的结果。论文要点可以归结为:拓展农村居民可持续性增收途径,进一步缩减城乡居民收入差距,是跨越潜在中等收入陷阱的必要条件,也是重要充分条件之一;引导投资方向、激发城乡“共享预期”,既要抑制投资方面的盲目冲动,更要避免投资不足,是跨越潜在中等收入陷阱的另一重要充分条件之一;各区域发展阶段不同,似不必在投资政策方面进行“一刀切”,需要进行综合研判和监管,对于带动能力较强的新兴经济区域,投资依然是非常重要的影响因子。这些结果与其说是应对避免或跨越中等收入陷阱的完整最终结论,不如说仅仅只是丰富这一关键主题的学术视角,寄望能在中国跨越中等收入陷阱过程中减少一些不必要的弯路。

作者贡献

韩国留学生KIM BOMIN对本文亦有贡献。

基金项目

国家社会科学基金资助项目,包容性增长范式下多层次区域统筹城乡发展道路研究,项目编号:11BJL028。

文章引用

周文兴,陈丽竹,屈 婧. 跨越中等收入陷阱—基于渐进式结构性消费提振视角

An Alternative Way for Crossing the Potential Middle-Income Trap—Research Based on Boosting Consumption Share in Expenditure Structure of China[J]. 世界经济探索, 2017, 06(02): 32-45. http://dx.doi.org/10.12677/WER.2017.62004

参考文献 (References)

- 1. 徐康宁. 中等收入陷阱: 一个值得商榷的概念[N]. 浙江日报, 2012, 14.

- 2. 高伟. 中等收入陷阱假说[J]. 人民论坛, 2010(19): 12-13.

- 3. 马岩. 我国面对中等收入陷阱的挑战及对策[J]. 经济学动态, 2009(7): 42-46.

- 4. 胡鞍钢. 中等收入陷阱逼近中国[J]. 发展, 2010(13): 19-20.

- 5. 权衡. 如何避免陷入“中等收入陷阱”[J]. 党政干部参考, 2010(12): 36-37.

- 6. Bellagio (2002) Dynamics and Urbanization in Latin America: Concepts and Data Limitations. IUSSP Expert Meeting.

- 7. 吴敬琏. 中国增长模式抉择[M]. 上海: 上海远东出版社, 2008.

- 8. 郑秉文. 中等收入陷阱与中国发展道路——基于国际经验教训的视角[J]. 中国人口科学, 2011(1): 2-15.

- 9. 蔡昉. 中国经济如何跨越低中等收入陷阱[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2008(1): 13-18.

- 10. Vandenberg, P. and Zhuang, J. (2011) How Can China Avoid the Middle-Income Trap? Asian Development Bank.

- 11. 胡鞍钢. 中等收入陷阱逼近中国[J]. 发展, 2011(6).

- 12. 刘伟. 突破“中等收入陷阱”的关键在于转变发展方式[J]. 上海行政学院学报, 2011, 12(1): 4-11.

- 13. Ohno, K. (2009) Avoiding the Middle-Income Trap: Renovating Industrial Policy For-mulation in Vietnam. ASEAN Economic Bulletin, 26, 25-43. https://doi.org/10.1355/AE26-1C

- 14. Felipe, J., Abdon, A.M. and Kumar, U. (2012) Tracking the Middle-Income Trap. Working Paper No.715, Levy Economics In-stitute.

- 15. Jankowska, A., Nagenast, A. and Perea, J.R. (2012) The Product Space and the Middle-Income Trap. OECD Development Centre, No. 311.

- 16. 田雪原. 警惕人口城市化中的拉美陷阱[J]. 宏观经济研究, 2006(2): 12-17.

- 17. 陈昌兵. 福利赶超与增长陷阱[J]. 经济评论, 2009(4): 97-105.

- 18. 中国经济增长与宏观稳定课题组, 陈昌兵, 张平, 刘霞辉, 张自然. 城市化、产业效率与经济增长[J]. 经济研究, 2009(10): 4-21.

- 19. 蔡昉. 人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J]. 经济研究, 2010(4): 4-13.

- 20. 蔡昉. 避免“中等收入陷阱”——寻求中国未来的增长源泉[J]. 社会科学文献出版社, 2012a(2): 154-156.

- 21. 蔡昉. 中等收入陷阱的理论、经验与针对性[J]. 经济学动态, 2012b(12): 4-9.

- 22. 蔡洪滨. 维持高社会流动[J]. 新世纪周刊, 2011(13): 70-71.

- 23. 孔泾源. 中等收入陷阱的国际背景、成因举证与中国对策[J]. 改革, 2011(10): 5-13.

- 24. 樊纲, 张晓晶. “福利赶超”与“增长陷阱”: 拉美的教训[J]. 管理世界, 2008(9): 12-24.

- 25. 周学. 经济大循环理论——破解中等收入陷阱和内需不足的对策[J]. 经济学动态, 2010(3): 48-57.

- 26. 韦洛索, 佩雷拉, 郑秉文. 跨越中等收入陷阱[M]. 中译本. 北京: 经济管理出版社.

- 27. 陈克艰. 上帝怎样掷骰子——因果性、概率与归纳[M]. 成都: 四川人民出版社, 1987.

- 28. 成思危. 转变经济发展方式, 规避中等收入陷阱[J]. 拉丁美洲研究, 2011, 33(3): 3-5.

- 29. Mankiw, G. (2011) Macroeconomics. Worth Publishers.

- 30. 高惠璇. 实用统计方法与SAS系统[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.

NOTES

1例如,有重要官员就曾在非官方场合公开表示,中国落入中等收入陷阱的概率为50%。

22015年上半年,某些媒体声称:(中国)消费(已)成为经济增长的第一驱动力。显然,有必要区分临时性消费贡献和结构性消费贡献。在结构性矛盾尖锐条件下,如果仅仅是为了消费而刻意刺激消费,则有拔苗助长之嫌,未必一定是好现象,一旦下滑,所带来的危害会更大。当然,从后文分析情况来看,该现象的出现也有可能得力于近年农村居民个人可支配收入的快速上升。

3从原因上看,影响当前消费的还有投资率和城乡居民收入水平,但因果关系检验结果在这里没有报告。

4计算依据(9)式,假定城乡收入以外的其他变量的影响为固定值,具体计算依据是:令 ,以及

,以及 ,求解

,求解 的最低值。该底线表明,政策余地较大,但是,该值是过于保守的,是基于静态情形下,收入变量对于消费变迁和支出结构改善不做任何积极贡献这样的假设。

的最低值。该底线表明,政策余地较大,但是,该值是过于保守的,是基于静态情形下,收入变量对于消费变迁和支出结构改善不做任何积极贡献这样的假设。