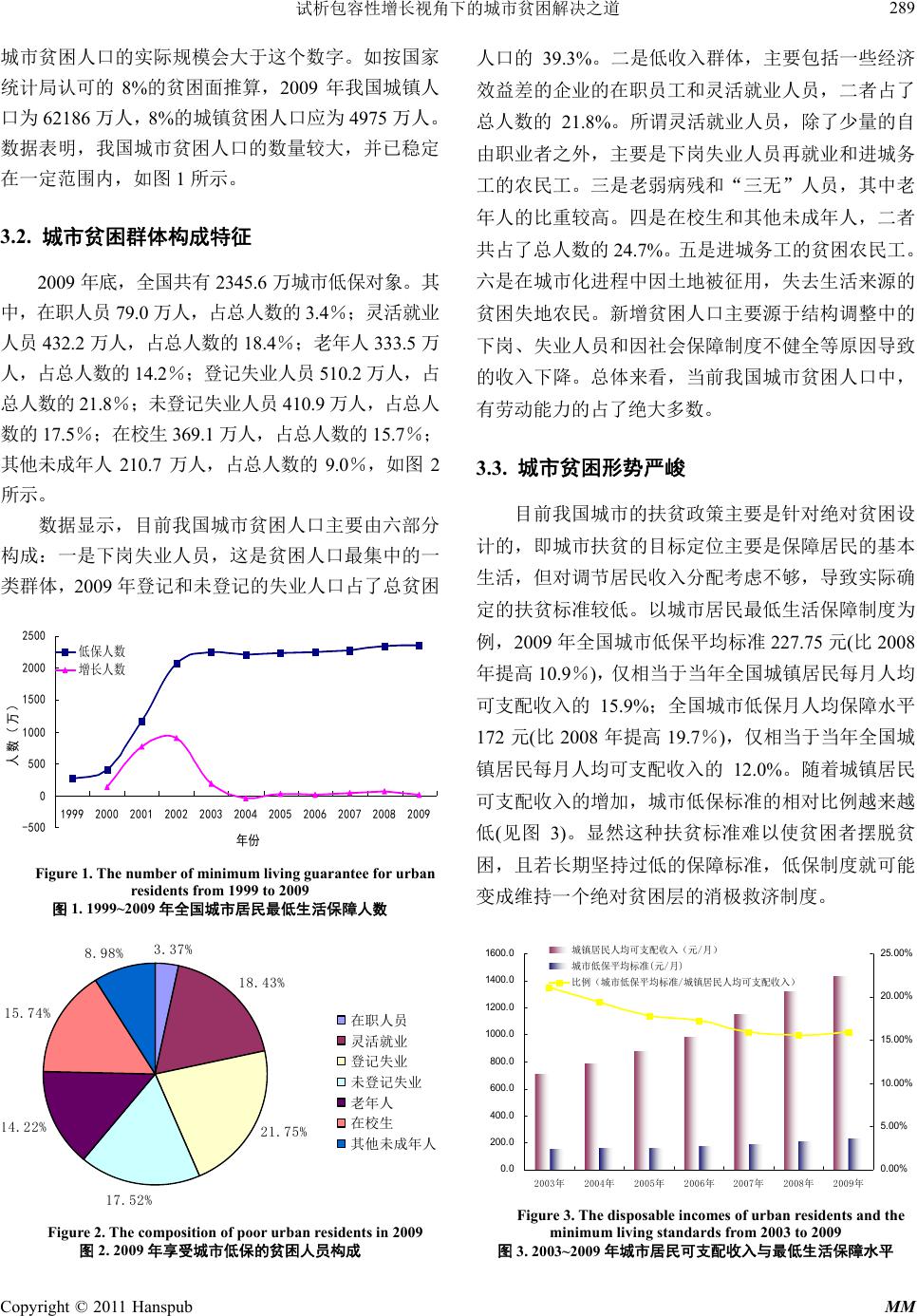

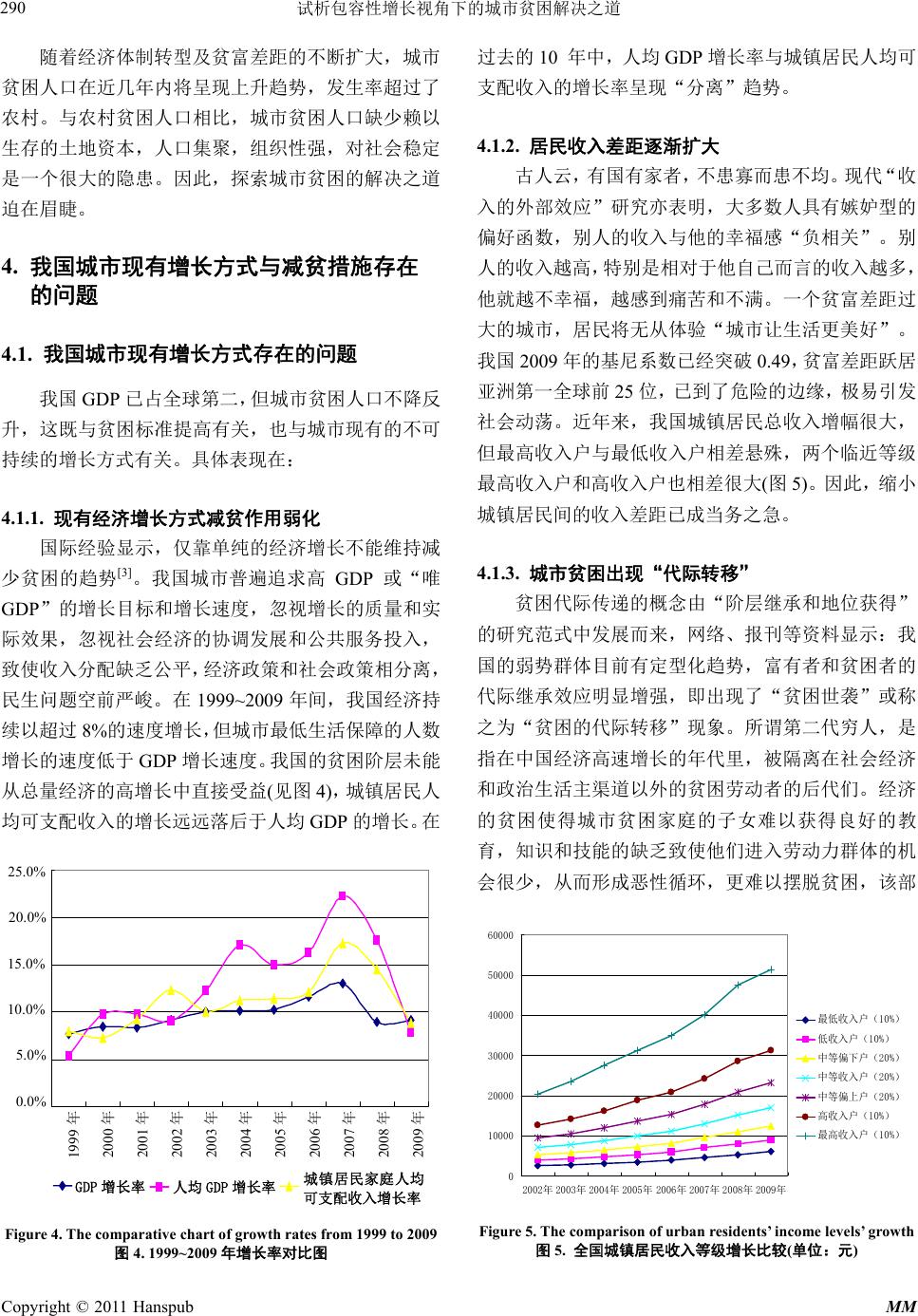

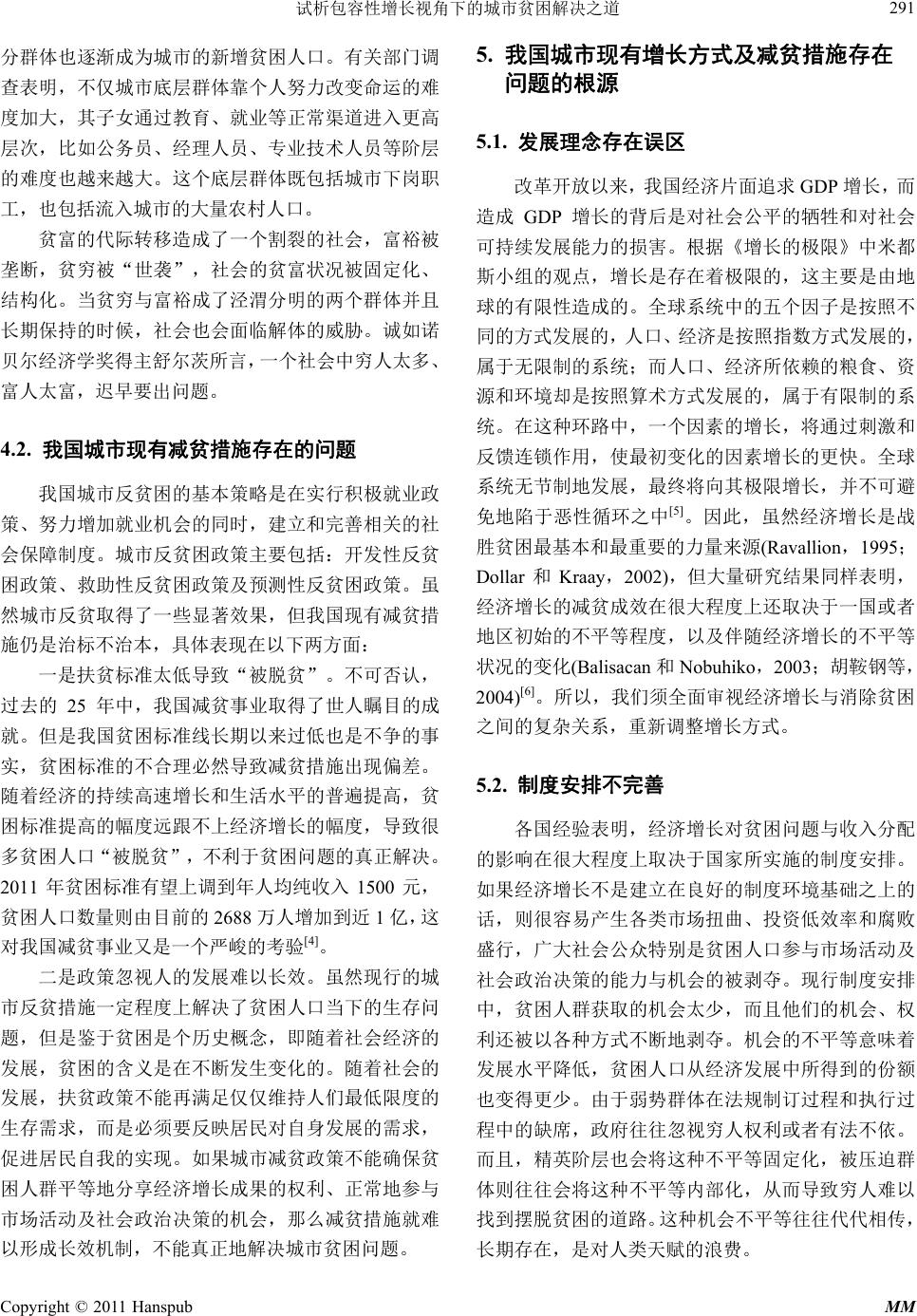

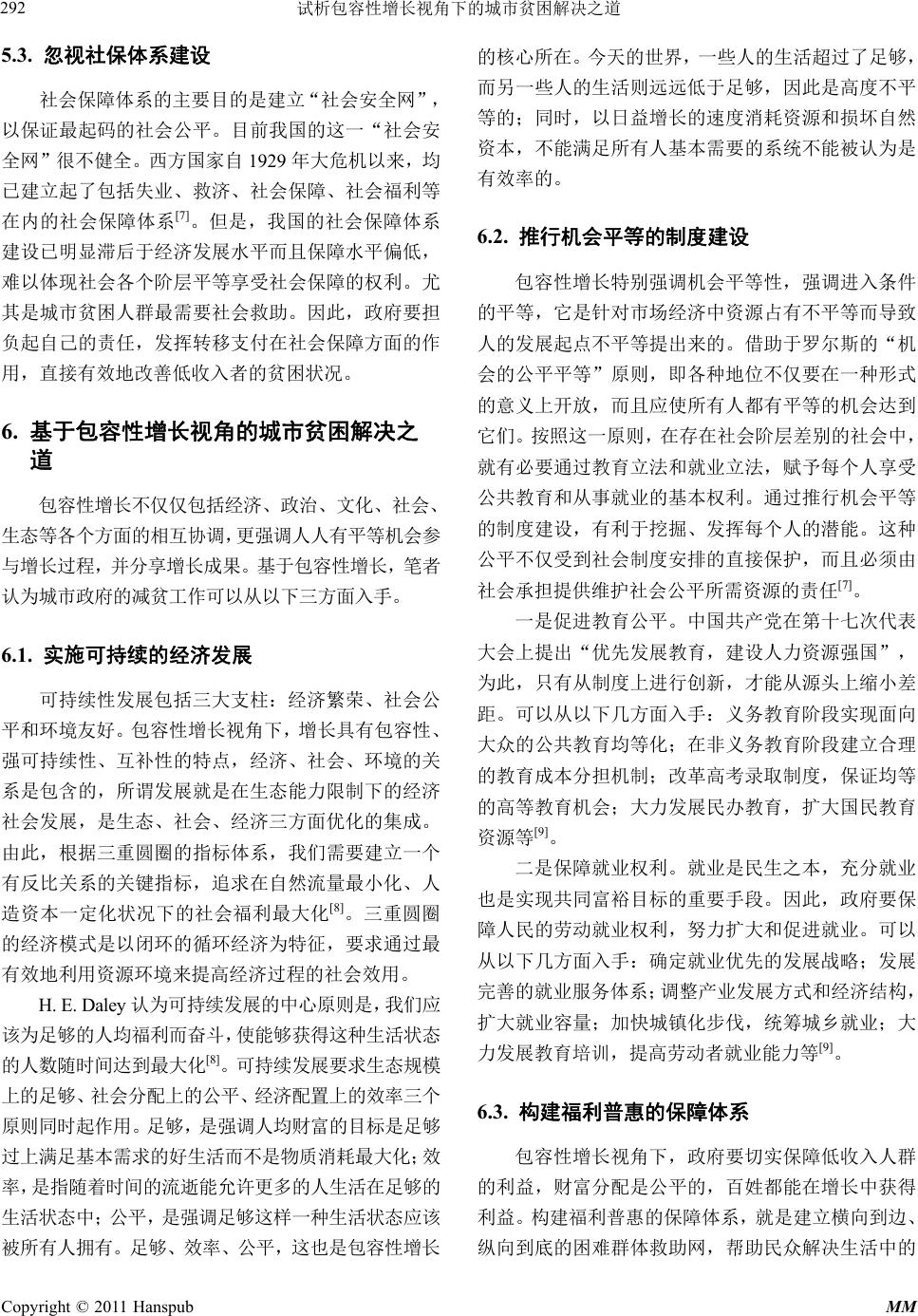

Modern Management 现代管理, 2011, 1, 287-293 http://dx.doi.org/10.12677/mm.2011.14052 Published Online October 2011 (http://www.hanspub.org/journal/mm) Copyright © 2011 Hanspub MM Solutions to Urban Poverty from the Perspective of the Inclusive Growth Congcong Pan1, Beilei Yang2 School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai Email: xiaocong929@126. com; yblei@vip.163.com Received: Aug. 25th, 2011; revised: Sep. 10th, 2011; accepted: Sep. 15th, 2011. Abstract: Along with the rapid economic development, urban poverty is the outcome of the market economy. Moreover, it is also a social issue that needs a long-term concern and governance. Based on the inclusive growth theory, th is paper gives a detailed description of the size and composition of the urban poor, as well as the close analysis for the root of the issue. It also puts forward a series of urban poverty solutions, like the sustainable economic development, equal-opportunity institution building, and welfare-sharing security system and so on. Keywords: Urban Poverty; Inclusive Growth; Sustainable Development; Equal Opportunity; Welfare-Sharing 试析包容性增长视角下的城市贫困解决之道 潘聪聪 1,杨蓓蕾 2 同济大学经济与管理学院,上海 Email: xiaocong929@126. com; yblei@vip.163.com 收稿日期:2011 年8月25日;修回日期:2011 年9月10 日;录用日期:2011 年9月15 日 摘 要:伴随着市场经济的高速发展而来的城市贫困,是一个需要长期关注与治理的社会问题。本文基 于包容性增长的视角,首先分析了我国城市贫困人口的规模、构成和城市贫困的成因,然后在分析我国 城市现有增长方式与减贫措施存在的问题及根源的基础上,提出了实施可持续的经济发展模式、推行机 会平等的制度建设、构建福利普惠的保障体系等一系列城市贫困问题的解决之道。 关键词:城市贫困;包容性增长;可持续;机会平等;福利普惠 1. 引言 联合国已将贫困问题确定为社会发展问题的三大 主题之首,并自 1993 年起把每年 10 月17 日定为国际 灭贫日,用以唤起全世界对贫困群体的关注与援助。 新中国成立以来,我国主要针对农村进行“扶贫开发”, 我国农村贫困人口数量大幅下降。但到 20 世纪 90年 代中后期,随着国企改革和产业结构调整,我国城市 贫困问题日趋恶化。同时,大量农村剩余劳动力向城 市转移,城市贫困人群不断增加,如何解决日益突显 的城市贫困问题是困扰政府和社会各界的一大难题。 2007 年亚行提出“包容性增长”,随着胡锦涛主 席两次在亚太经合组织会议对包容性增长的强调,立 足于包容性增长探索城市贫困问题的解决之道进入研 究者的视野。 对于包容性增长的内涵,学界主要有四种理解。 一是认为包容性增长(“共享式增长”或“普惠式增长”) 是机会平等的增长,主要通过消除由个人背景或所处 环境的不同所造成的机会不平等,从而缩小结果不平 等(林毅夫,2007;杜志雄,2010)。二是把包容性发 展与就业联系起来,认为应该实现穷人的充分就业, 并使工资增长速度高于资本报酬增长速度,从而缩小 贫富差距(Felipe,2007)。三是认为包容性增长就是“参 与”和“共享”,只有在所有民众都能够“参与”和 “共享”时,经济增长才具有积极意义(唐钧,2010)。 四是认为包容性增长是益贫式增长,即包容性发展应  试析包容性增长视角下的城市贫困解决之道 288 使低收入群体从经济增长中分享收益,使他们过上有 尊严的生活(Besley等,2007)。 综合上述学者的观点,本文所界定的包容性增长 的内涵为倡导机会平等的增长,增长成果由不同群体 公平合理地分享。它包括三个基本要义,即:1) 可持 续的经济发展;2) 平等地获 取社会权利; 3) 福利普 惠。 本文从我国目前城市贫困的现实出发,基于包容 性增长视角探索解决我国城市贫困问题之道。 2. 城市贫困的界定 2.1. 贫困及城市贫困的含义 学术界对贫困的界定不计其数。一般以贫困的发 生是否限定在经济领域,分为狭义的贫困与广义的贫 困。狭义的贫困主要限定在经济领域,包括以收入认 定的贫困、以消费认定的贫困、以财产认定的贫困; 广义的贫困视角包括心理感受论、可行能力论与社会 排斥论。 本文的贫困限定为经济贫困,特指反映人对资源 的占有和利用受限制导致生活水平低下的状况。“资 源”包括自然资源和经济资源;“占有和利用受限制” 是指财产权、生存权、享受服务的权利得不到有效行 使。从经济贫困的角度出发,以收入水平作为衡量贫 困的标准。 2.2. 城市贫困的表现 我国的城市贫困是“绝对贫困”与“相对贫困” 的统一。绝对贫困也称为生存贫困,随着家庭所得上 升,绝对贫困可以不复存在。而相对贫困的概念则认 为贫困相对于不同历史阶段、相对于不同地区、相对 于不同人群,有含义上的不同,且贫困标准也不断变 化。 无论哪种类型的贫困,其实质都是个人或家庭的 经济收入不能达到所在社会“可接受生活标准”的状 况(周彬彬,1991)。在我国城市,由于“绝对贫困” 与“相对贫困”界限难以明确,且相对贫困者生活稍 有波折就会坠入绝对贫困群体,因此,我国城市贫困 以“相对贫困”为主,也存在一定程度的“绝对贫困”。 2.3. 城市贫困的标准 国际上一般采用贫困线来衡量贫困程度以界定贫 困群体。贫困标准与各国各地的具体情况相关。一般 指在特定时间、特定社会中的一个最低的、“可接受 的”经济参与水平。国际上通用的衡量贫困的标准有 国际贫困标准、世界银行贫困标准等。 在我国,由国家统计局发布的贫困标准有两个: 一是农村贫困标准,二是农村低收入标准。若将我国 农村贫困标准用于城市贫困人口,存在以下问题:一 是农村的贫困线是建立在生存贫困的观念上的,而城 市贫困线已经超越了生存贫困的观念,是建立在发展 贫困的观念上的;二是从贫困线的划定上看,国家统 计局并未采用更容易反映贫富差距的中位数、而坚持 采用简单平均数的方法来统计人居收入[1]。因此,本 文选取低保对象作为城市贫困人口进行研究。 我国的《城市居民最低生活保障条例》于1999 年 起正式实施,目前我国各地大多自行确定城市低保标 准,范围从每年 1200~3100 元不等。低保线是各个城 市根据当地的社会经济发展水平、收入和消费情况以 及地方财力制定的对贫困人口的政策补贴标准,用低 保线来衡量贫困的好处是,可以把贫困度量和社会救 助政策结合起来,并考察政策执行的效果[2]。 因此,本文对城市贫困的界定是依据目前各地的 城市最低生活保障线,即将人均可支配收入水平低于 当地城市低保线的人口作为贫困人口。城市最低生活 保障金(元/人/月)由于各地物价以及城市居民生活水 平不同而有所不同,一般来说东部高于西部,经济发 达地区高于经济落后地区。 3. 城市贫困现状分析 本文以民政部门低保数据作为城市贫困人口统计 的标准。截止2009 年底,全国城市贫困人口有 2345.6 万人(1141.1 万户)。 3.1. 城市贫困群体规模 1999 年以来的数据显示,我国贫困规模在逐年增 加,但自 2003 年起,贫困人口规模趋于稳定,大约在 2200~2400 万左右。由于低保标准偏低,加之目前进 城农民工并未被纳入城市最低生活保障范畴,所以, Copyright © 2011 Hanspub MM  试析包容性增长视角下的城市贫困解决之道 289 城市贫困人口的实际规模会大于这个数字。如按国家 统计局认可的 8%的贫困面推算,2009 年我国城镇人 口为 62186 万人,8%的城镇贫困人口应为 4975 万人。 数据表明,我国城市贫困人口的数量较大,并已稳定 在一定范围内,如图 1所示。 3.2. 城市贫困群体构成特征 2009 年底,全国共有 2345.6 万城市低保对象。其 中,在职人员 79.0 万人,占总人数的 3.4%;灵活就业 人员 432.2 万人,占总人数的 18.4%;老年人 333.5 万 人,占总人数的 14.2%;登记失业人员510.2 万人,占 总人数的 21.8%;未登记失业人员410.9万人,占总人 数的 17.5%;在校生 369.1 万人,占总人数的 15.7%; 其他未成年人 210.7 万人,占总人数的 9.0%,如图 2 所示。 数据显示,目前我国城市贫困人口主要由六部分 构成:一是下岗失业人员,这是贫困人口最集中的一 类群体,2009年登记和未登记的失业人口占了总贫困 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年份 人数(万) 低保人数 增长人数 Figure 1. The number of minimum living guar an tee for urban residents from 1999 to 2009 图1. 1999~2009年全国城市居民最低生活保障人数 3.37% 18.43% 21.75% 17.52% 1 4.22% 15.74% 8.98% 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 老年人 在校生 其他未成年人 Figure 2. The composition of poor urban resident s in 2009 图2. 2009年享受城市低保的贫困人员构成 人口的 39.3%。二是低收入群体,主要包括一些经济 效益差的企业的在职员工和灵活就业人员,二者占了 总人数的 21.8%。所谓灵活就业人员,除了少量的自 由职业者之外,主要是下岗失业人员再就业和进城务 工的农民工。三是老弱病残和“三无”人员,其中老 年人的比重较高。四是在校生和其他未成年人,二者 共占了总人数的 24.7%。五是进城务工的贫困农民工。 六是在城市化进程中因土地被征用,失去生活来源的 贫困失地农民。新增贫困人口主要源于结构调整中的 下岗、失业人员和因社会保障制度不健全等原因导致 的收入下降。总体来看,当前我国城市贫困人口中, 有劳动能力的占了绝大多数。 3.3. 城市贫困形势严峻 目前我国城市的扶贫政策主要是针对绝对贫困设 计的,即城市扶贫的目标定位主要是保障居民的基本 生活,但对调节居民收入分配考虑不够,导致实际确 定的扶贫标准较低。以城市居民最低生活保障制度为 例,2009 年全国城市低保平均标准 227.75 元(比2008 年提高 10.9%),仅相当于当年全国城镇居民每月人均 可支配收入的 15.9%;全国城市低保月人均保障水平 172 元(比2008 年提高 19.7%),仅相当于当年全国城 镇居民每月人均可支配收入的 12.0 %。随着城镇居民 可支配收入的增加,城市低保标准的相对比例越来越 低(见图 3)。显然这种扶贫标准难以使贫困者摆脱贫 困,且若长期坚持过低的保障标准,低保制度就可能 变成维持一个绝对贫困层的消极救济制度。 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0 1600.0 2003年 2004年 2005年 2006年2007年 2008年 2009年 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 城镇居民人均可支配收入(元/月) 城市低保平均标准(元/月) 比例(城市低保平均标准/城镇居民人均可支配收入) Figure 3. The disposable incomes of urban residents and the minimum living standards from 2003 to 2009 图3. 2003~2009年城市居民可支配收入与最低生活保障水平 Copyright © 2011 Hanspub MM  试析包容性增长视角下的城市贫困解决之道 290 随着经济体制转型及贫富差距的不断扩大,城市 贫困人口在近几年内将呈现上升趋势,发生率超过了 农村。与农村贫困人口相比,城市贫困人口缺少赖以 生存的土地资本,人口集聚,组织性强,对社会稳定 是一个很大的隐患。因此,探索城市贫困的解决之道 迫在眉睫。 4. 我国城市现有增长方式与减贫措施存在 的问题 4.1. 我国城市现有增长方式存在的问题 我国 GDP 已占全球第二,但城市贫困人口不降反 升,这既与贫困标准提高有关,也与城市现有的不可 持续的增长方式有关。具体表现在: 4.1.1. 现有经济增长方式减贫作用弱化 国际经验显示,仅靠单纯的经济增长不能维持减 少贫困的趋势[3]。我国城市普遍追求高GDP 或“唯 GDP”的增长目标和增长速度,忽视增长的质量和实 际效果,忽视社会经济的协调发展和公共服务投入, 致使收入分配缺乏公平,经济政策和社会政策相分离, 民生问题空前严峻。在 1999~2009 年间,我国经济持 续以超过 8%的速度增长,但城市最低生活保障的人数 增长的速度低于 GDP增长速度。我国的贫困阶层未能 从总量经济的高增长中直接受益(见图 4),城镇居民人 均可支配收入的增长远远落后于人均 GDP 的增长。在 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 1999 年 2000 年 GDP增长率 人均 GDP 增长率 城镇居民家庭人均 可支配收入增长率 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 Figure 4. The comparative chart of gr owth rates from 1999 to 2009 图4. 1999~2009年增长率对比图 过去的 10 年居民人均可 4.1.2. 居民收入差距逐渐扩大 寡而患不均。现代“收 入的 4.1.3. 城市贫困出现“代际转移” 承和地位获得” 的研究范式 中,人均 GDP 增长率与城镇 支配收入的增长率呈现“分离”趋势。 古人云,有国有家者,不患 外部效应”研究亦表明,大多数人具有嫉妒型的 偏好函数,别人的收入与他的幸福感“负相关”。别 人的收入越高,特别是相对于他自己而言的收入越多, 他就越不幸福,越感到痛苦和不满。一个贫富差距过 大的城市,居民将无从体验“城市让生活更美好”。 我国 2009 年的基尼系数已经突破 0.49,贫富差距跃居 亚洲第一全球前 25位,已到了危险的边缘,极易引发 社会动荡。近年来,我国城镇居民总收入增幅很大, 但最高收入户与最低收入户相差悬殊,两个临近等级 最高收入户和高收入户也相差很大(图5)。因此,缩小 城镇居民间的收入差距已成当务之急。 贫困代际传递的概念由“阶层继 中发展而来,网络、报刊等资料显示:我 国的弱势群体目前有定型化趋势,富有者和贫困者的 代际继承效应明显增强,即出现了“贫困世袭”或称 之为“贫困的代际转移”现象。所谓第二代穷人,是 指在中国经济高速增长的年代里,被隔离在社会经济 和政治生活主渠道以外的贫困劳动者的后代们。经济 的贫困使得城市贫困家庭的子女难以获得良好的教 育,知识和技能的缺乏致使他们进入劳动力群体的机 会很少,从而形成恶性循环,更难以摆脱贫困,该部 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2002年 2003年 2004年 2005年2006年 2007年 2008年 2009年 最低收入户(10%) 低收入户(10%) 中等偏下户(20%) 中等收入户(20%) 中等偏上户(20%) 高收入户(10%) 最高收入户(10%) Figure 5. The comparison of urban re sid ents’ income levels’ growth 图5. 全国城镇居民收入等级增长比较(单位:元) Copyright © 2011 Hanspub MM  试析包容性增长视角下的城市贫困解决之道 291 分群体 门调 富裕被 垄断,贫穷 4.2. 我国城市现有减贫措施存在的问题 我国城市反贫困的基本策略是在实行积极就业政 策、努力增 认, 过去 现行的城 市反 问题的根源 5.1 误区 济片面追求 GDP 增长,而 GDP增长的背后是对社会公平的牺牲和对社会 可持 各国经验表明,经济增长对贫困问题与收入分配 于国家所实施的制度安排。 如果 也逐渐成为城市的新增贫困人口。有关部 查表明,不仅城市底层群体靠个人努力改变命运的难 度加大,其子女通过教育、就业等正常渠道进入更高 层次,比如公务员、经理人员、专业技术人员等阶层 的难度也越来越大。这个底层群体既包括城市下岗职 工,也包括流入城市的大量农村人口。 贫富的代际转移造成了一个割裂的社会, 被“世袭”,社会的贫富状况被固定化、 结构化。当贫穷与富裕成了泾渭分明的两个群体并且 长期保持的时候,社会也会面临解体的威胁。诚如诺 贝尔经济学奖得主舒尔茨所言,一个社会中穷人太多、 富人太富,迟早要出问题。 加就业机会的同时,建立和完善相关的社 会保障制度。城市反贫困政策主要包括:开发性反贫 困政策、救助性反贫困政策及预测性反贫困政策。虽 然城市反贫取得了一些显著效果,但我国现有减贫措 施仍是治标不治本,具体表现在以下两方面: 一是扶贫标准太低导致“被脱贫”。不可否 的25 年中,我国减贫事业取得了世人瞩目的成 就。但是我国贫困标准线长期以来过低也是不争的事 实,贫困标准的不合理必然导致减贫措施出现偏差。 随着经济的持续高速增长和生活水平的普遍提高,贫 困标准提高的幅度远跟不上经济增长的幅度,导致很 多贫困人口“被脱贫”,不利于贫困问题的真正解决。 2011 年贫困标准有望上调到年人均纯收入1500 元, 贫困人口数量则由目前的 2688 万人增加到近 1亿,这 对我国减贫事业又是一个严峻的考验[4]。 二是政策忽视人的发展难以长效。虽然 贫措施一定程度上解决了贫困人口当下的生存问 题,但是鉴于贫困是个历史概念,即随着社会经济的 发展,贫困的含义是在不断发生变化的。随着社会的 发展,扶贫政策不能再满足仅仅维持人们最低限度的 生存需求,而是必须要反映居民对自身发展的需求, 促进居民自我的实现。如果城市减贫政策不能确保贫 困人群平等地分享经济增长成果的权利、正常地参与 市场活动及社会政治决策的机会,那么减贫措施就难 以形成长效机制,不能真正地解决城市贫困问题。 5. 我国城市现有增长方式及减贫措施存在 . 发展理念存在 改革开放以来,我国经 造成 续发展能力的损害。根据《增长的极限》中米都 斯小组的观点,增长是存在着极限的,这主要是由地 球的有限性造成的。全球系统中的五个因子是按照不 同的方式发展的,人口、经济是按照指数方式发展的, 属于无限制的系统;而人口、经济所依赖的粮食、资 源和环境却是按照算术方式发展的,属于有限制的系 统。在这种环路中,一个因素的增长,将通过刺激和 反馈连锁作用,使最初变化的因素增长的更快。全球 系统无节制地发展,最终将向其极限增长,并不可避 免地陷于恶性循环之中[5]。因此,虽然经济增长是战 胜贫困最基本和最重要的力量来源(Ravallion,1995; Dollar 和Kraay,2002),但大量研究结果同样表明, 经济增长的减贫成效在很大程度上还取决于一国或者 地区初始的不平等程度,以及伴随经济增长的不平等 状况的变化(Balisacan 和Nobuhiko,2003;胡鞍钢等, 2004)[6]。所以,我们须全面审视经济增长与消除贫困 之间的复杂关系,重新调整增长方式。 5.2. 制度安排不完善 的影响在很大程度上取决 经济增长不是建立在良好的制度环境基础之上的 话,则很容易产生各类市场扭曲、投资低效率和腐败 盛行,广大社会公众特别是贫困人口参与市场活动及 社会政治决策的能力与机会的被剥夺。现行制度安排 中,贫困人群获取的机会太少,而且他们的机会、权 利还被以各种方式不断地剥夺。机会的不平等意味着 发展水平降低,贫困人口从经济发展中所得到的份额 也变得更少。由于弱势群体在法规制订过程和执行过 程中的缺席,政府往往忽视穷人权利或者有法不依。 而且,精英阶层也会将这种不平等固定化,被压迫群 体则往往会将这种不平等内部化,从而导致穷人难以 找到摆脱贫困的道路。这种机会不平等往往代代相传, 长期存在,是对人类天赋的浪费。 Copyright © 2011 Hanspub MM  试析包容性增长视角下的城市贫困解决之道 292 “社会安全网”, 目前我国的这一“社会安 ”很不健全。西方国家自1929 年大危机以来,均 已建 与增长过程,并分享增长成果。基于包容性增长,笔者 认为 增长具有包容性、 、互补性的特点,经济、社会、环境的关 系是 上的 别强调机会平等性,强调进入条件 不平等而导致 点不平等提出来的。借助于罗尔斯的“机 会的 差 距。 就业权利,努力扩大和促进就业。可以 从以 低 在增长中获得 就是建立横向到边、 纵向 5.3. 忽视社保体系建设 社会保障体系的主要目的是建立 以保证最起码的社会公平。 全网 立起了包括失业、救济、社会保障、社会福利等 在内的社会保障体系[7]。但是,我国的社会保障体系 建设已明显滞后于经济发展水平而且保障水平偏低, 难以体现社会各个阶层平等享受社会保障的权利。尤 其是城市贫困人群最需要社会救助。因此,政府要担 负起自己的责任,发挥转移支付在社会保障方面的作 用,直接有效地改善低收入者的贫困状况。 6. 基于包容性增长视角的城市贫困解决之 道 包容性增长不仅仅包括经济、政治、文化、社会、 生态等各个方面的相互协调,更强调人人有平等机会参 城市政府的减贫工作可以从以下三方面入手。 6.1. 实施可持续的经济发展 可持续性发展包括三大支柱:经济繁荣、社会公 平和环境友好。包容性增长视角下, 强可持续性 包含的,所谓发展就是在生态能力限制下的经济 社会发展,是生态、社会、经济三方面优化的集成。 由此,根据三重圆圈的指标体系,我们需要建立一个 有反比关系的关键指标,追求在自然流量最小化、人 造资本一定化状况下的社会福利最大化[8]。三重圆圈 的经济模式是以闭环的循环经济为特征,要求通过最 有效地利用资源环境来提高经济过程的社会效用。 H. E. Daley认为可持续发展的中心原则是,我们应 该为足够的人均福利而奋斗,使能够获得这种生活状态 的人数随时间达到最大化[8]。可持续发展要求生态规模 足够、社会分配上的公平、经济配置上的效率三个 原则同时起作用。足够,是强调人均财富的目标是足够 过上满足基本需求的好生活而不是物质消耗最大化;效 率,是指随着时间的流逝能允许更多的人生活在足够的 生活状态中;公平,是强调足够这样一种生活状态应该 被所有人拥有。足够、效率、公平,这也是包容性增长 的核心所在。今天的世界,一些人的生活超过了足够, 而另一些人的生活则远远低于足够,因此是高度不平 等的;同时,以日益增长的速度消耗资源和损坏自然 资本,不能满足所有人基本需要的系统不能被认为是 有效率的。 6.2. 推行机会平等的制度建设 包容性增长特 的平等,它是针对市场经济中资源占有 人的发展起 公平平等”原则,即各种地位不仅要在一种形式 的意义上开放,而且应使所有人都有平等的机会达到 它们。按照这一原则,在存在社会阶层差别的社会中, 就有必要通过教育立法和就业立法,赋予每个人享受 公共教育和从事就业的基本权利。通过推行机会平等 的制度建设,有利于挖掘、发挥每个人的潜能。这种 公平不仅受到社会制度安排的直接保护,而且必须由 社会承担提供维护社会公平所需资源的责任[7]。 一是促进教育公平。中国共产党在第十七次代表 大会上提出“优先发展教育,建设人力资源强国”, 为此,只有从制度上进行创新,才能从源头上缩小 可以从以下几方面入手:义务教育阶段实现面向 大众的公共教育均等化;在非义务教育阶段建立合理 的教育成本分担机制;改革高考录取制度,保证均等 的高等教育机会;大力发展民办教育,扩大国民教育 资源等[9]。 二是保障就业权利。就业是民生之本,充分就业 也是实现共同富裕目标的重要手段。因此,政府要保 障人民的劳动 下几方面入手:确定就业优先的发展战略;发展 完善的就业服务体系;调整产业发展方式和经济结构, 扩大就业容量;加快城镇化步伐,统筹城乡就业;大 力发展教育培训,提高劳动者就业能力等[9]。 6.3. 构建福利普惠的保障体系 包容性增长视角下,政府要切实保障 收入人群 的利益,财富分配是公平的,百姓都能 利益。构建福利普惠的保障体系, 到底的困难群体救助网,帮助民众解决生活中的 Copyright © 2011 Hanspub MM  试析包容性增长视角下的城市贫困解决之道 Copyright © 2011 Hanspub MM 293 比例变化很大。因此,扶贫措 施不 但在一定程度由于资金管理分散,其覆盖面 受到 快速增长期 后, 参考文献 (References) /574682882010929017125 社, 各种难题。为此,我国在完善社会保障体系时要优先 解决以下几个问题。 一是关注陷入贫困风险高的群体[10]。根据家庭数 据,贫困线设定标准相对较小的变动会导致农村地区 和城镇地区的贫困人口 应当只注重贫困线以下的家庭,而且也应当注意 陷入贫困风险高的家庭。对于陷入贫困风险高的群体, 适当的对策不是社会援助而是增加低收入家庭应付风 险的能力。因此,劳动和社会保障部门有必要建立一 套检测指标体系和预警制度,以便及时调控和采取对 策。同时,政府要加大医疗、教育投入,减少因病因 学致贫,同时辅以各种扶贫政策,尽力帮助贫困家庭 脱贫。 二是加强第三次分配促进分配公平。最低生活保 障对于符合标准的城镇人口来说是一个不错的社会保 障计划, 限制。由于政府财力的有限性和着眼点的普遍性, 无法完全照顾到每一个居民或者某些特殊群体的利 益,而通过以社会捐赠为主要内容的第三次分配,可 以实现“点对点”的财富转移。实现第三次分配公平 的途径包括:培养企业家和普通公民的社会责任感; 培养捐赠光荣的社会文化理念;政策方面向第三次分 配倾斜;培养健全慈善机构和运行机制;加强政府财 政扶持,努力扩大慈善捐赠来源等[11]。 综上所述,我国经济在经历了30 年的 正进入一个新的转型期。面对日益严峻的城市贫 困问题,作为一种发展理念和价值导向的包容性增长 有助于改善和增进我国民众的总体福利水平,缓解乃 至消除贫困,缓和社会阶层对立和社会动荡,真正实 现温家宝总理所说的,让人民过上一种很幸福的、有 尊严的生活。 [1] 中国特色的贫困线[url]. 2010. http://oy324.blog.163.com/blog/static 30/ [2] 林伯强. 中国的 经济增长、贫困减少与 政策选择[J]. 经济研 究, 2003, 59(12): 15-25. [3] 世界银行. 中国: 推动公平的经济增长[M]. 北京: 清华大学 版社, 2003. 出 [4] 中国将上调扶贫标准, 贫困人口大增可能重返一亿[url]. 2011. http://finance.stockstar.com/SS2011033100004326.shtml [5] 丹尼斯·米都斯等. 增长的极限[M]. 吉林: 吉林人民出版社, 1997. [6] 杜志雄, 肖卫东, 詹琳. 包容性增长理论的脉络、要义与政策 内涵[J]. 中国农村经济, 2010, 26(11): 9-20. [7] 中国 21世纪议程管理中心可持续发展战略研究组著. 发展的 实现方式: 全面建设小康社会与可持续发展研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006. [8] 诸大建. 中国发展3.0[M]. 上海: 同济大学出版社, 2010. [9] 孙居涛等. 制度创新与共同富裕[M]. 北京: 人民出版 2007. [10] 李瑞林, 李正升. 中国转轨过程中的城市贫困问题研究[J]. 经济经纬, 2006, 23(1): 108-111. [11] 彭升著. 我国收入分配差距与公平问题研究[M]. 长沙: 中南 大学出版社, 2008. |