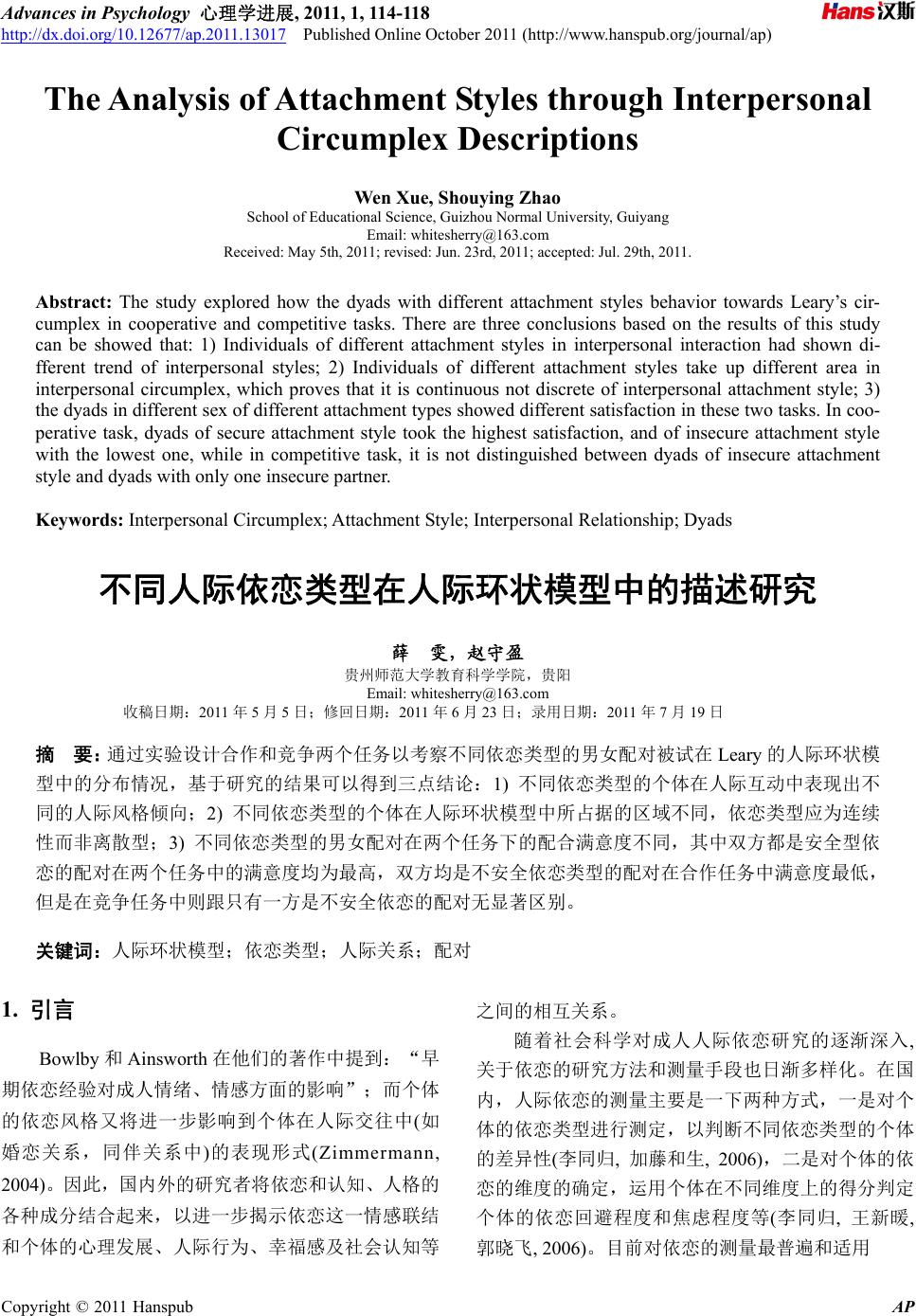

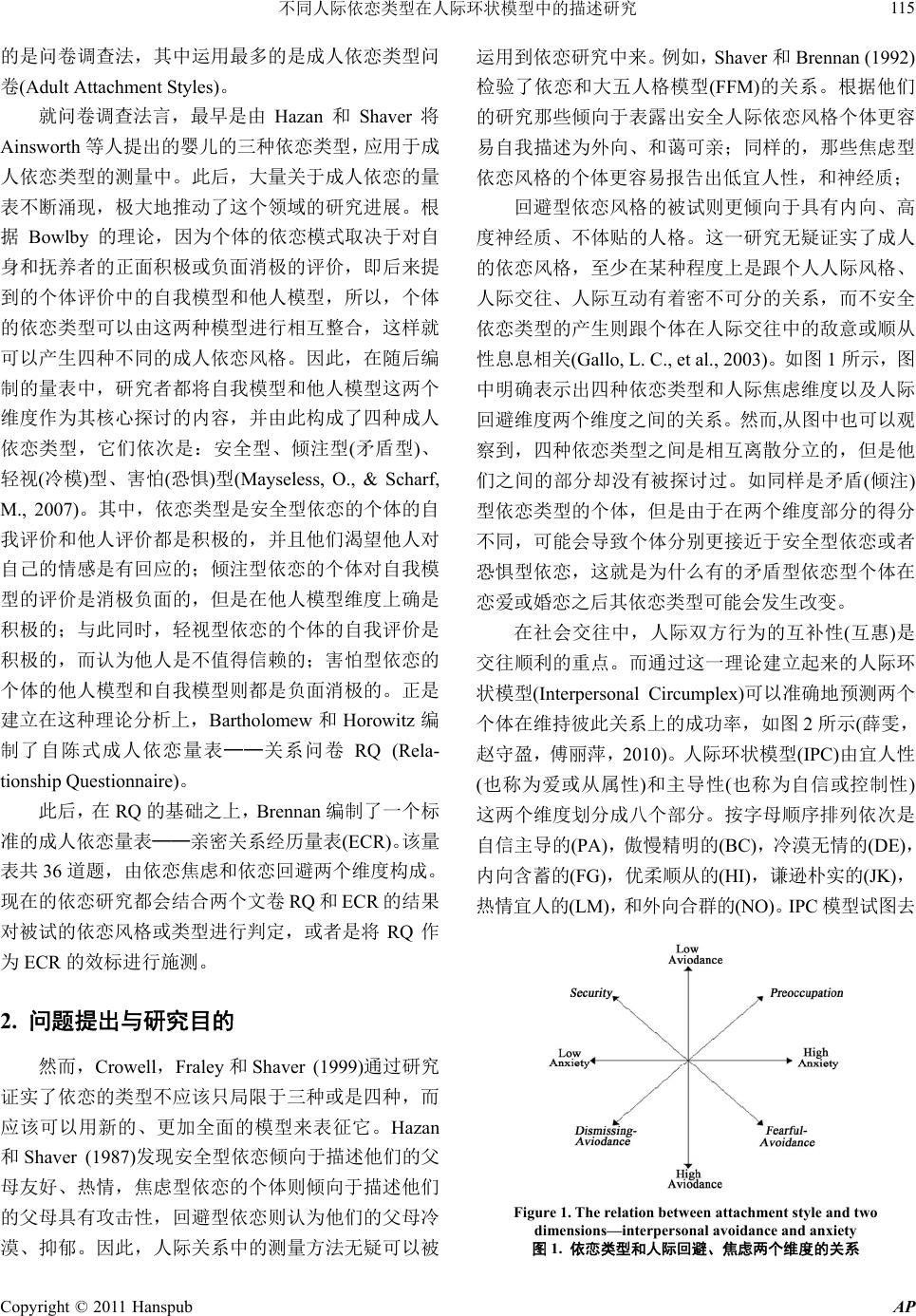

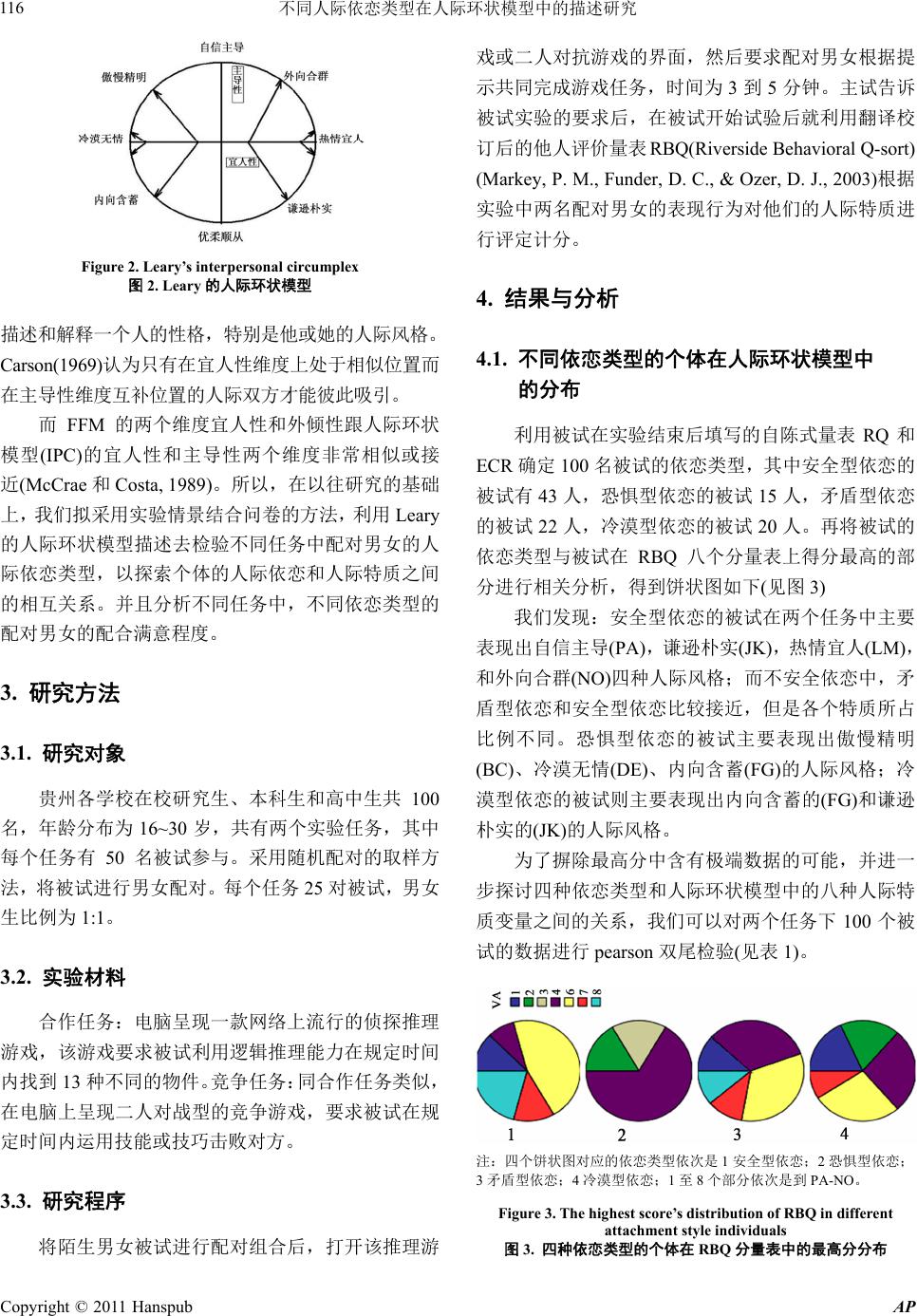

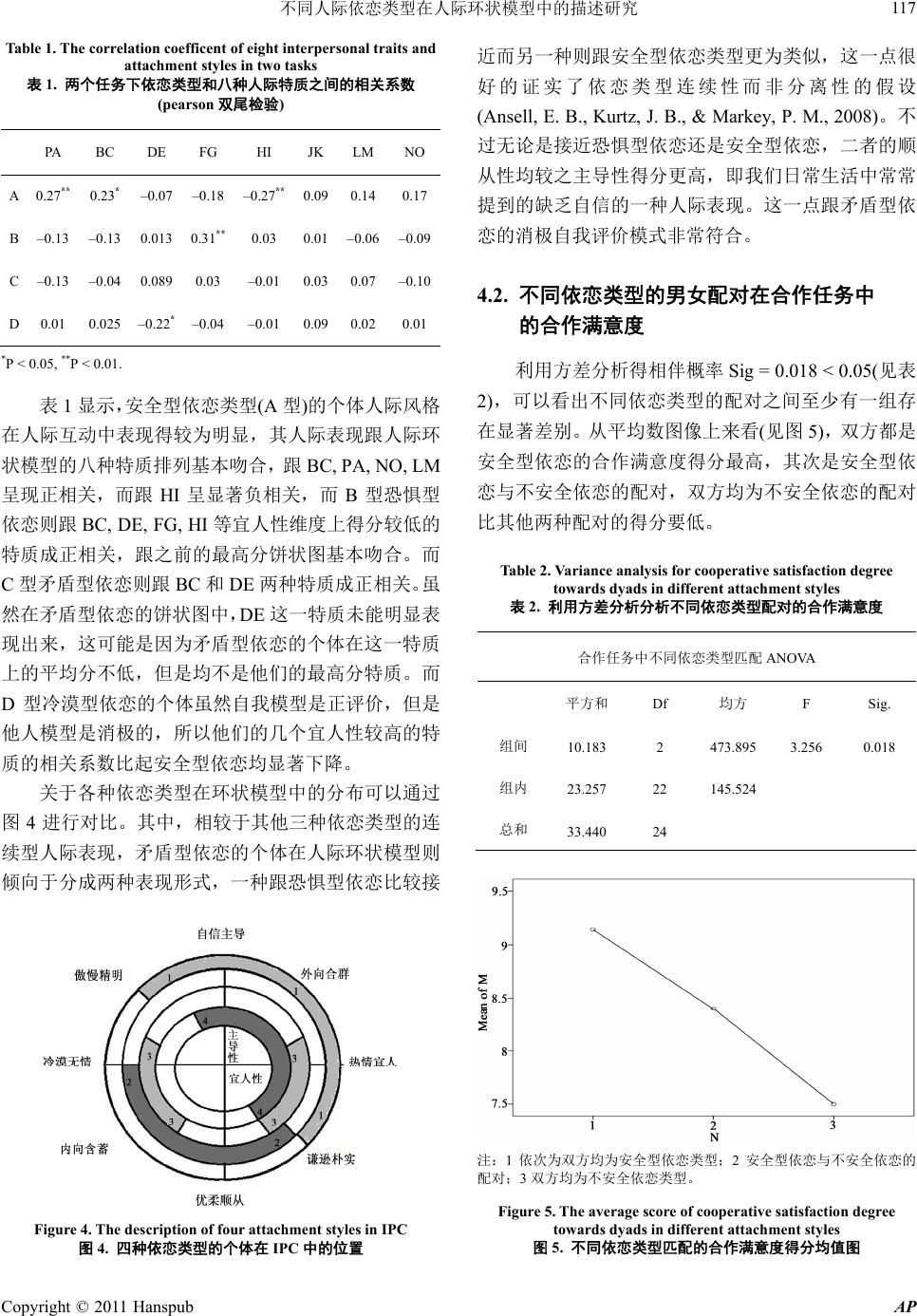

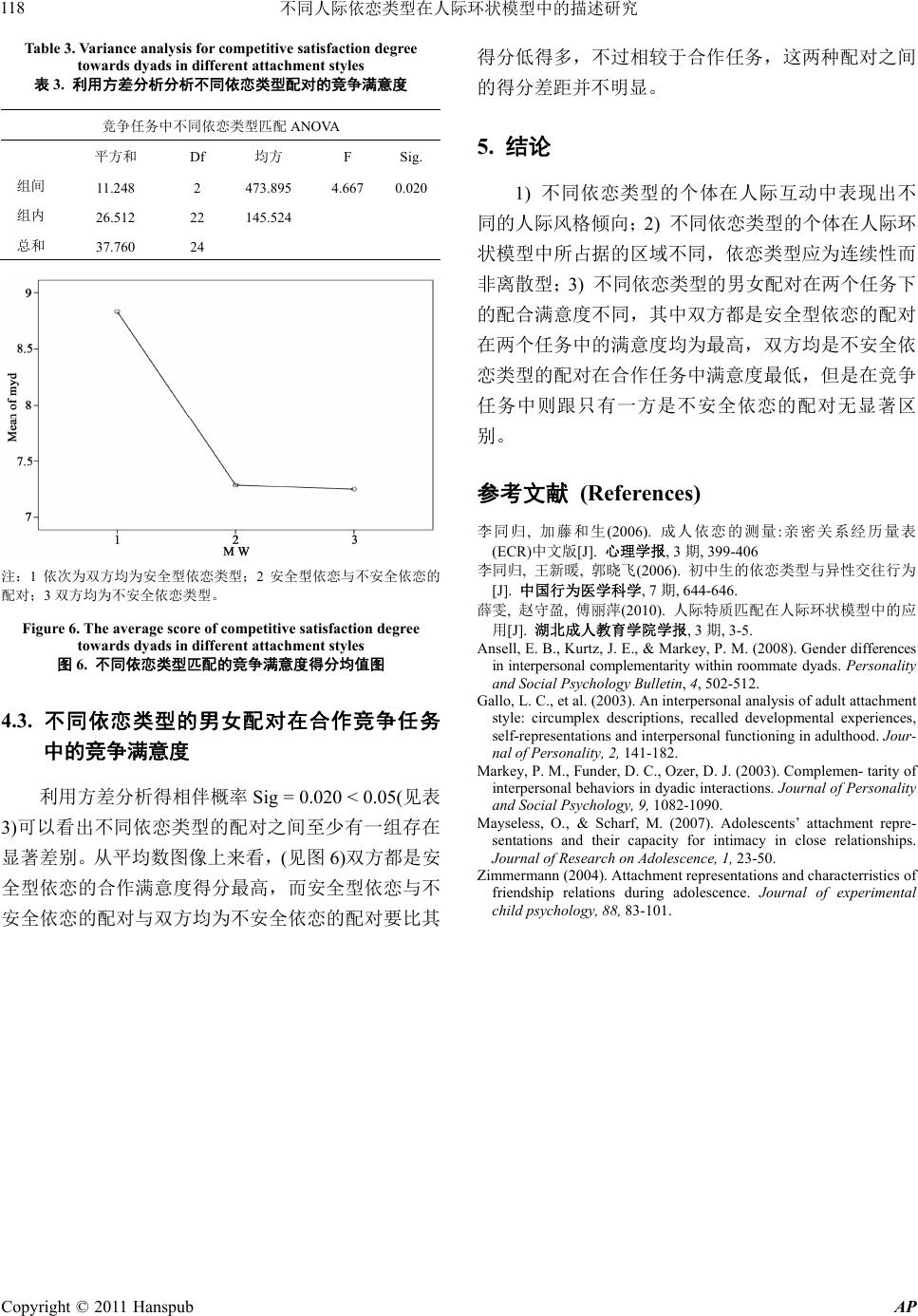

Advances in Psychology 心理学进展, 2011, 1, 114-118 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2011.13017 Published Online October 2011 (http://www.hanspub.org/journal/ap) Copyright © 2011 Hanspub AP The Analysis of Attachment Styles through Interpersonal Circumplex Descriptions Wen Xue, Shouying Zhao School of Educational Science, Guizhou Normal University, Guiyang Email: whitesherry@163.com Received: May 5th, 2011; revised: Jun. 23rd, 2011; accepted: Jul. 29th, 2011. Abstract: The study explored how the dyads with different attachment styles behavior towards Leary’s cir- cumplex in cooperative and competitive tasks. There are three conclusions based on the results of this study can be showed that: 1) Individuals of different attachment styles in interpersonal interaction had shown di- fferent trend of interpersonal styles; 2) Individuals of different attachment styles take up different area in interpersonal circumplex, which proves that it is continuous not discrete of interpersonal attachment style; 3) the dyads in different sex of different attachment types showed different satisfaction in th ese two tasks. In coo- perative task, dyads of secure attachment style took the highest satisfaction, and of insecure attachment style with the lowest one, while in competitive task, it is not distinguished between dyads of insecure attachment style and dyads with only one insecure partner. Keywords: Interpersonal Circumplex; Attachment Style; Interpersonal Relationship; Dyads 不同人际依恋类型在人际环状模型中的描述研究 薛 雯,赵守盈 贵州师范大学教育科学学院,贵阳 Email: whitesherry@163.com 收稿日期:2011 年5月5日;修回日期:2011 年6月23 日;录用日期:2011 年7月19 日 摘 要:通过实验设计合作和竞争两个任务以考察不同依恋类型的男女配对被试在 Leary 的人际环状模 型中的分布情况,基于研究的结果可以得到三点结论:1) 不同依恋类型的个体在人际互动中表现出不 同的人际风格倾向;2) 不同依恋类型的个体在人际环状模型中所占据的区域不同,依恋类型应为连续 性而非离散型;3) 不同依恋类型的男女配对在两个任务下的配合满意度不同,其中双方都是安全型依 恋的配对在两个任务中的满意度均为最高,双方均是不安全依恋类型的配对在合作任务中满意度最低, 但是在竞争任务中则跟只有一方是不安全依恋的配对无显著区别。 关键词:人际环状模型;依恋类型;人际关系;配对 1. 引言 Bowlby 和Ainsworth 在他们的著作中提到:“早 期依恋经验对成人情绪、情感方面的影响”;而个体 的依恋风格又将进一步影响到个体在人际交往中(如 婚恋关系,同伴关系中)的表现形式(Zimmermann, 2004)。因此,国内外的研究者将依恋和认知、人格的 各种成分结合起来,以进一步揭示依恋这一情感联结 和个体的心理发展、人际行为、幸福感及社会认知等 之间的相互关系。 随着社会科学对成人人际依恋研究的逐渐深入, 关于依恋的研究方法和测量手段也日渐多样化。在国 内,人际依恋的测量主要是一下两种方式,一是对个 体的依恋类型进行测定,以判断不同依恋类型的个体 的差异性(李同归, 加藤和生, 2006),二是对个体的依 恋的维度的确定,运用个体在不同维度上的得分判定 个体的依恋回避程度和焦虑程度等(李同归, 王新暖, 郭晓飞, 2006)。目前对依恋的测量最普遍和适用  不同人际依恋类型在人际环状模型中的描述研究 115 的是问卷调查法,其中运用最多的是成人依恋类型问 卷(Adult Attachment Styles)。 就问卷调查法言,最早是由Hazan 和Shaver 将 Ainsworth 等人提出的婴儿的三种依恋类型,应用于成 人依恋类型的测量中。此后,大量关于成人依恋的量 表不断涌现,极大地推动了这个领域的研究进展。根 据Bowlby 的理论,因为个体的依恋模式取决于对自 身和抚养者的正面积极或负面消极的评价,即后来提 到的个体评价中的自我模型和他人模型,所以,个体 的依恋类型可以由这两种模型进行相互整合,这样就 可以产生四种不同的成人依恋风格。因此,在随后编 制的量表中,研究者都将自我模型和他人模型这两个 维度作为其核心探讨的内容,并由此构成了四种成人 依恋类型,它们依次是:安全型、倾注型(矛盾型)、 轻视(冷模)型、害怕(恐惧)型(Mayseless, O., & Scharf, M., 2007)。其中,依恋类型是安全型依恋的个体的自 我评价和他人评价都是积极的,并且他们渴望他人对 自己的情感是有回应的;倾注型依恋的个体对自我模 型的评价是消极负面的,但是在他人模型维度上确是 积极的;与此同时,轻视型依恋的个体的自我评价是 积极的,而认为他人是不值得信赖的;害怕型依恋的 个体的他人模型和自我模型则都是负面消极的。正是 建立在这种理论分析上,Bartholomew 和Horowitz 编 制了自陈式成人依恋量表──关系问卷 RQ (Rela- tionship Q uesti on nai re)。 此后,在RQ 的基础之上,Brennan 编制了一个标 准的成人依恋量表──亲密关系经历量表(ECR)。该量 表共 36 道题,由依恋焦虑和依恋回避两个维度构成。 现在的依恋研究都会结合两个文卷 RQ和ECR的结果 对被试的依恋风格或类型进行判定,或者是将 RQ 作 为ECR 的效标进行施测。 2. 问题提出与研究目的 然而,Crowell,Fraley 和Shaver (1999)通过研究 证实了依恋的类型不应该只局限于三种或是四种,而 应该可以用新的、更加全面的模型来表征它。Hazan 和Shaver (1987)发现安全型依恋倾向于描述他们的父 母友好、热情,焦虑型依恋的个体则倾向于描述他们 的父母具有攻击性,回避型依恋则认为他们的父母冷 漠、抑郁。因此,人际关系中的测量方法无疑可以被 运用到依恋研究中来。例如,Shaver 和Brennan (1992) 检验了依恋和大五人格模型(FFM)的关系。根据他们 的研究那些倾向于表露出安全人际依恋风格个体更容 易自我描述为外向、和蔼可亲;同样的,那些焦虑型 依恋风格的个体更容易报告出低宜人性,和神经质; 回避型依恋风格的被试则更倾向于具有内向、高 度神经质、不体贴的人格。这一研究无疑证实了成人 的依恋风格,至少在某种程度上是跟个人人际风格、 人际交往、人际互动有着密不可分的关系,而不安全 依恋类型的产生则跟个体在人际交往中的敌意或顺从 性息息相关(Gallo, L. C., et al., 2003)。如图 1所示,图 中明确表示出四种依恋类型和人际焦虑维度以及人际 回避维度两个维度之间的关系。然而,从图中也可以观 察到,四种依恋类型之间是相互离散分立的,但是他 们之间的部分却没有被探讨过。如同样是矛盾(倾注) 型依恋类型的个体,但是由于在两个维度部分的得分 不同,可能会导致个体分别更接近于安全型依恋或者 恐惧型依恋,这就是为什么有的矛盾型依恋型个体在 恋爱或婚恋之后其依恋类型可能会发生改变。 在社会交往中,人际双方行为的互补性(互惠)是 交往顺利的重点。而通过这一理论建立起来的人际环 状模型(Interpersonal Circumplex)可以准确地预测两个 个体在维持彼此关系上的成功率,如图 2所示(薛雯, 赵守盈,傅丽萍,2010) 。人际环状模型(IPC)由宜人性 (也称为爱或从属性)和主导性(也称为自信或控制性) 这两个维度划分成八个部分。按字母顺序排列依次是 自信主导的(PA),傲慢精明的(BC),冷漠无情的(DE), 内向含蓄的(FG),优柔顺从的(HI),谦逊朴实的(JK), 热情宜人的(LM),和外向合群的(NO)。IPC 模型试图去 Figure 1. The relation between attachment style and two dimensions—interpersonal avoidance and anxiety 图1. 依恋类型和人际回避、焦虑两个维度的关系 Copyright © 2011 Hanspub AP  不同人际依恋类型在人际环状模型中的描述研究 116 Figure 2. Leary’s interpersonal circumplex 图2. Leary的人际环状模型 描述和解释一个人的性格,特别是他或她的人际风格。 Carson(1969)认为只有在宜人性维度上处 于相似 位置 而 在主导性维度互补位置的人际双方才能彼此吸引。 而FFM 的两个维度宜人性和外倾性跟人际环状 模型(IPC)的宜人性和主导性两个维度非常相似或接 近(McCrae 和Costa, 1989)。所以,在以往研究的基础 上,我们拟采用实验情景结合问卷的方法,利用 Leary 的人际环状模型描述去检验不同任务中配对男女的人 际依恋类型,以探索个体的人际依恋和人际特质之间 的相互关系。并且分析不同任务中,不同依恋类型的 配对男女的配合满意程度。 3. 研究方法 3.1. 研究对象 贵州各学校在校研究生、本科生和高中生共 100 名,年龄分布为 16~30 岁,共有两个实验任务,其中 每个任务有 50 名被试参与。采用随机配对的取样方 法,将被试进行男女配对。每个任务 25 对被试,男女 生比例为 1:1。 3.2. 实验材料 合作任务:电脑呈现一款网络上流行的侦探推理 游戏,该游戏要求被试利用逻辑推理能力在规定时间 内找到 13 种不同的物件。竞争任务:同合作任务类似, 在电脑上呈现二人对战型的竞争游戏,要求被试在规 定时间内运用技能或技巧击败对方。 3.3. 研究程序 将陌生男女被试进行配对组合后,打开该推理游 戏或二人对抗游戏的界面,然后要求配对男女根据提 示共同完成游戏任务,时间为3到5分钟。主试告诉 被试实验的要求后,在被试开始试验后就利用翻译校 订后的他人评价量表 RBQ(Riverside Behavioral Q-sort) (Markey, P. M., Funder, D. C., & Ozer, D. J., 2003)根据 实验中两名配对男女的表现行为对他们的人际特质进 行评定计分。 4. 结果与分析 4.1. 不同依恋类型的个体在人际环状模型中 的分布 利用被试在实验结束后填写的自陈式量表 RQ 和 ECR 确定 100名被试的依恋类型,其中安全型依恋的 被试有 43 人,恐惧型依恋的被试 15 人,矛盾型依恋 的被试 22 人,冷漠型依恋的被试 20 人。再将被试的 依恋类型与被试在 RBQ 八个分量表上得分最高的部 分进行相关分析,得到饼状图如下(见图 3) 我们发现:安全型依恋的被试在两个任务中主要 表现出自信主导(PA),谦 逊朴 实 (JK),热情宜人(LM), 和外向合群(NO)四种人际风格;而不安全依恋中,矛 盾型依恋和安全型依恋比较接近,但是各个特质所占 比例不同。恐惧型依恋的被试主要表现出傲慢精明 (BC)、冷漠无情(DE) 、内向含蓄(FG)的人际风格 ;冷 漠型依恋的被试则主要表现出内向含蓄的(FG)和谦 逊 朴实的(JK)的人际风格。 为了摒除最高分中含有极端数据的可能,并进一 步探讨四种依恋类型和人际环状模型中的八种人际特 质变量之间的关系,我们可以对两个任务下 100 个被 试的数据进行 pearson 双尾检验(见表 1)。 注:四个饼状图对应的依恋类型依次是 1安全型依恋;2恐惧型依恋; 3矛盾型依恋;4冷漠型依恋;1至8个部分依次是到PA-NO。 Figure 3. The highest score’s distribution of RBQ in different attachment style individuals 图3. 四种依恋类型的个体在 RBQ分量表中的最高分分布 Copyright © 2011 Hanspub AP  不同人际依恋类型在人际环状模型中的描述研究 117 Table 1. The correlation coefficent of eight interpersonal traits and attachment styles in two tasks 表1. 两个任务下依恋类型和八种人际特质之间的相关系数 (pearson 双尾检验) PA BC DE FG HI JK LM NO A 0.27** 0.23* –0.07 –0.18 –0.27** 0.09 0.140.17 B –0.13 –0.13 0.013 0.31** 0.03 0.01 –0.06–0.09 C –0.13 –0.04 0.089 0.03 –0.01 0.03 0.07–0.10 D 0.01 0.025 –0.22* –0.04 –0.01 0.09 0.020.01 *P < 0.05, **P < 0.01. 表1显示,安全型依恋类型(A型)的个体人际风格 在人际互动中表现得较为明显,其人际表现跟人际环 状模型的八种特质排列基本吻合,跟 BC, PA, NO, LM 呈现正相关,而跟HI 呈显著负相关,而B型恐惧型 依恋则跟 BC, DE, FG, HI等宜人性维度上得分较低的 特质成正相关,跟之前的最高分饼状图基本吻合。而 C型矛盾型依恋则跟 BC 和DE两种特质成正相关。虽 然在矛盾型依恋的饼状图中,DE 这一特质未能明显表 现出来,这可能是因为矛盾型依恋的个体在这一特质 上的平均分不低,但是均不是他们的最高分特质。而 D型冷漠型依恋的个体虽然自我模型是正评价,但是 他人模型是消极的,所以他们的几个宜人性较高的特 质的相关系数比起安全型依恋均显著下降。 关于各种依恋类型在环状模型中的分布可以通过 图4进行对比。其中,相较于其他三种依恋类型的连 续型人际表现,矛盾型依恋的个体在人际环状模型则 倾向于分成两种表现形式,一种跟恐惧型依恋比较接 Figure 4. The description of four attachment styles in IPC 图4. 四种依恋类型的个体在 IPC 中的位置 近而另一种则跟安全型依恋类型更为类似,这一点很 好的证实了依恋类型连续性而非分离性的假设 (Ansell, E. B., Kurtz, J. B., & Markey, P. M., 2008)。不 过无论是接近恐惧型依恋还是安全型依恋,二者的顺 从性均较之主导性得分更高,即我们日常生活中常常 提到的缺乏自信的一种人际表现。这一点跟矛盾型依 恋的消极自我评价模式非常符合。 4.2. 不同依恋类型的男女配对在合作任务中 的合作满意度 利用方差分析得相伴概率 Sig = 0.018 < 0.05(见表 2),可以看出不同依恋类型的配对之间至少有一组存 在显著差别。从平均数图像上来看(见图 5),双方都是 安全型依恋的合作满意度得分最高,其次是安全型依 恋与不安全依恋的配对,双方均为不安全依恋的配对 比其他两种配对的得分要低。 Table 2. Variance analysis for cooperative satisfaction degree towards dyads in different attachment styles 表2. 利用方差分析分析不同依恋类型配对的合作满意度 合作任务中不同依恋类型匹配 ANOVA 平方和 Df 均方 F Sig. 组间 10.183 2 473.895 3.256 0.018 组内 23.257 22 145.524 总和 33.440 24 注:1依次为双方均为安全型依恋类型;2安全型依恋与不安全依恋的 配对;3双方均为不安全依恋类型。 Figure 5. The average score of cooperative satisfaction degree towards dyads in different attachment styles 图5. 不同依恋类型匹配的合作满意度得分均值图 Copyright © 2011 Hanspub AP  不同人际依恋类型在人际环状模型中的描述研究 Copyright © 2011 Hanspub AP 118 Table 3. Variance analysis for competitive satisfaction degree towards dyads in different attachment styles 表3. 利用方差分析分析不同依恋类型配对的竞争满意度 竞争任务中不同依恋类型匹配 ANOVA 平方和 Df 均方 F Sig. 组间 11.248 2 473.895 4.667 0.020 组内 26.512 22 145.524 总和 37.760 24 注:1依次为双方均为安全型依恋类型;2安全型依恋与不安全依恋的 配对;3双方均为不安全依恋类型。 Figure 6. The average score of competitive satisfaction degree towards dyads in different attachment styles 图6. 不同依恋类型匹配的竞争满意度得分均值图 4.3. 不同依恋类型的男女配对在合作竞争任务 中的竞争满意度 利用方差分析得相伴概率 Sig = 0.020 < 0.05(见表 3)可以看出不同依恋类型的配对之间至少有一组存在 显著差别。从平均数图像上来看,(见图 6)双方都是安 全型依恋的合作满意度得分最高,而安全型依恋与不 安全依恋的配对与双方均为不安全依恋的配对要比其 得分低得多,不过相较于合作任务,这两种配对之间 的得分差距并不明显。 5. 结论 1) 不同依恋类型的个体在人际互动中表现出不 同的人际风格倾向;2) 不同依恋类型的个体在人际环 状模型中所占据的区域不同,依恋类型应为连续性而 非离散型;3) 不同依恋类型的男女配对在两个任务下 的配合满意度不同,其中双方都是安全型依恋的配对 在两个任务中的满意度均为最高,双方均是不安全依 恋类型的配对在合作任务中满意度最低,但是在竞争 任务中则跟只有一方是不安全依恋的配对无显著区 别。 参考文献 (References) 李同归, 加藤和生(2006). 成人依恋的测量:亲密关系经历量表 (ECR)中文版[J]. 心理学报, 3期, 399-406 李同归, 王新暖, 郭晓飞(2006). 初中生的依恋类型与异性交往行为 [J]. 中国行为医学科学, 7期, 644-646. 薛雯, 赵守盈, 傅丽萍(2010). 人际特质匹配在人际环状模型中的应 用[J]. 湖北成人教育学院学报, 3期, 3-5. Ansell, E. B., Kurtz, J. E., & Markey, P. M. (2008). Gender differences in interpersonal complementarity within roommate dyads . Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 502-512. Gallo, L. C., et al. (2003). An interpersonal analysis of adult attachment style: circumplex descriptions, recalled developmental experiences, self-representations and interpersonal functioning in adulthood. Jour- nal of Personality, 2, 141-182. Markey, P. M., Funder, D. C., Ozer, D. J. (2003). Complemen- tarity of interpersonal behaviors in dyadic interactions. Journal of Personality and Social Psychology, 9, 1082-1090. Mayseless, O., & Scharf, M. (2007). Adolescents’ attachment repre- sentations and their capacity for intimacy in close relationships. Journal of Research on Adolescence, 1, 23-50. Zimmermann (2004). Attachment representations and characterristics of friendship relations during adolescence. Journal of experimental child psychology, 88, 83-101. |