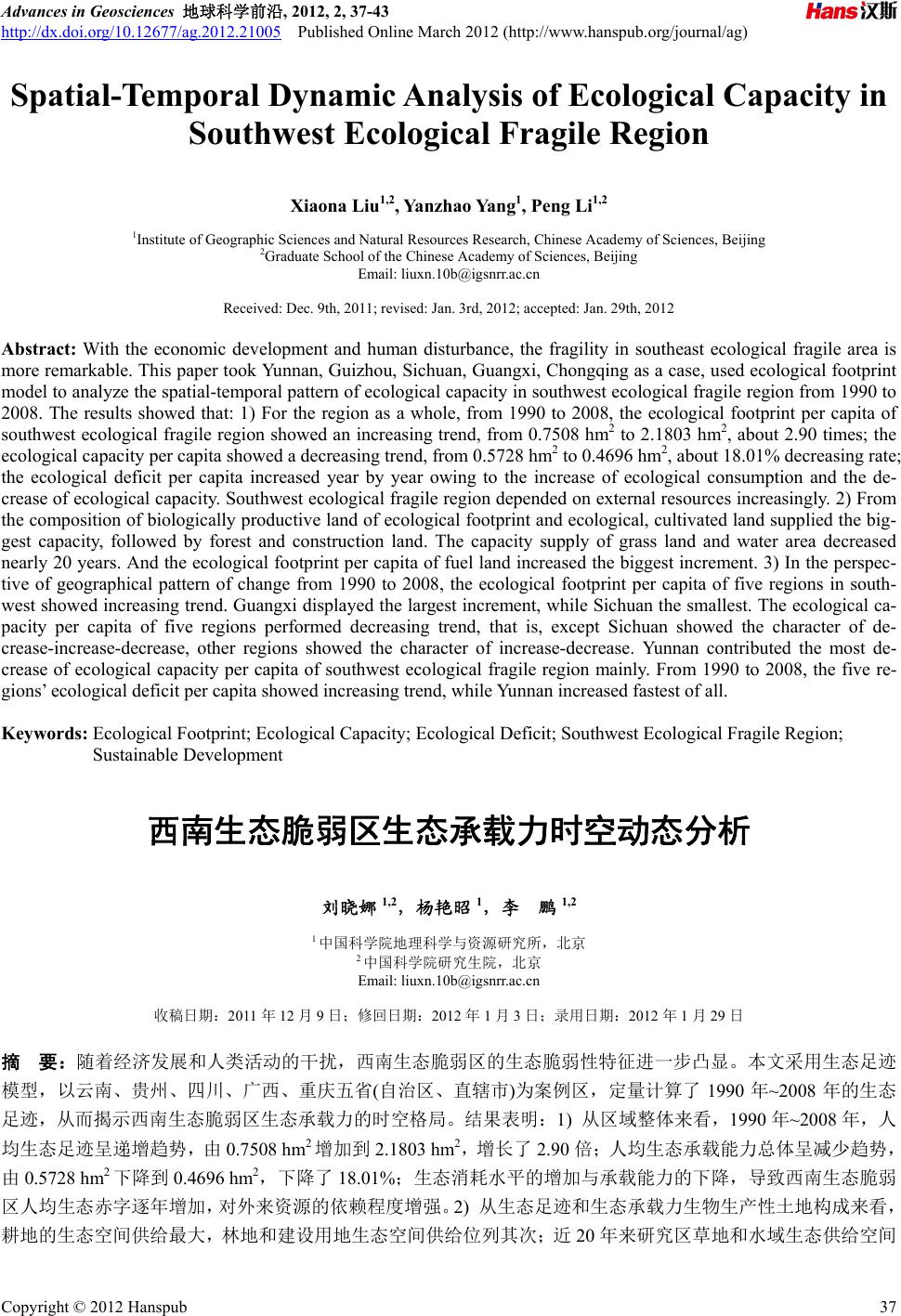

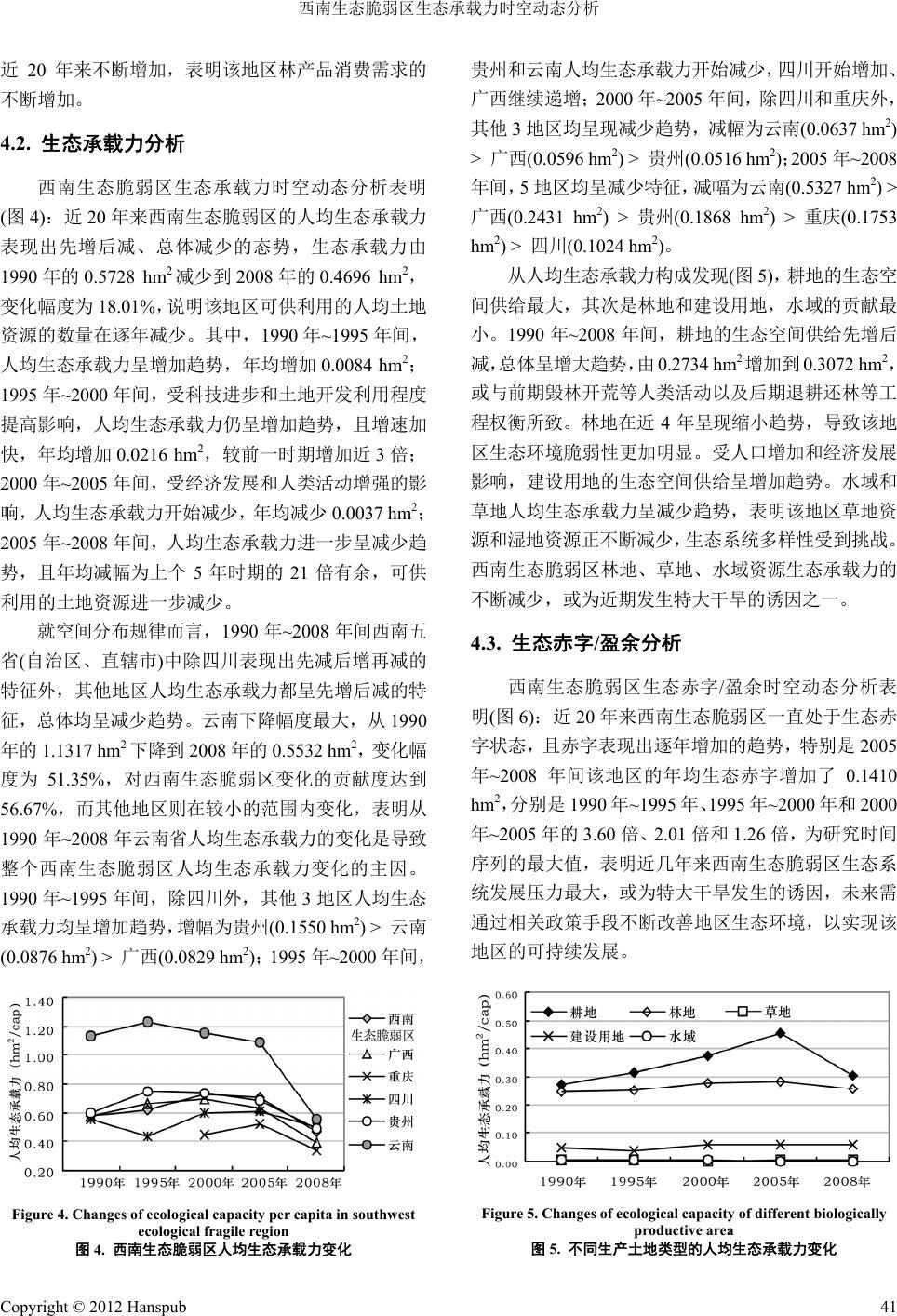

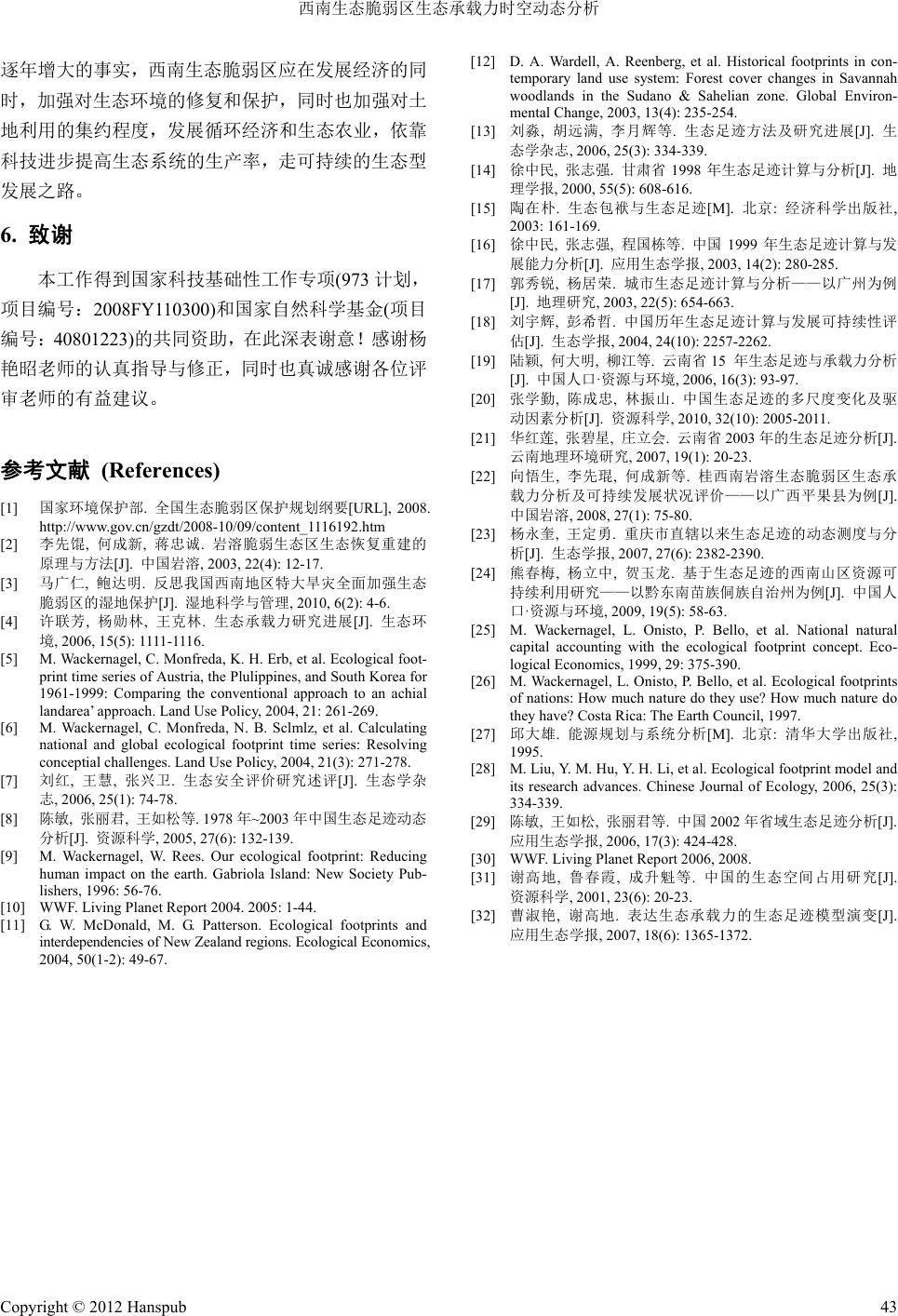

Advances in Geosciences 地球科学前沿, 2012, 2, 37-43 http://dx.doi.org/10.12677/ag.2012.21005 Published Online March 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ag) Spatial-Temporal Dynamic Analysis of Ecological Capacity in Southwest Ecological Fragile Region Xiaona Liu1,2, Ya nzhao Ya ng1, Peng Li1,2 1Institute of Geographic Sciences a nd N a tu r a l Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 2Graduate School of the Chinese Academy of Sc ie nc e s, Beijing Email: liuxn.10b@igsnrr.ac.cn Received: Dec. 9th, 2011; revise d : J an. 3rd, 20 1 2 ; ac c e p t ed : Jan. 29th, 2012 Abstract: With the economic development and human disturbance, the fragility in southeast ecological fragile area is more remarkable. This paper took Yunnan, Guizhou, Sichuan, Guangxi, Chongqing as a case, used ecological footprint model to analyze the spatial-temporal pattern of ecological capacity in southwest ecological fragile region from 1990 to 2008. The results showed that: 1) For the region as a whole, from 1990 to 2008, the ecological footprint per capita of southwest ecological fragile region showed an increasing trend, from 0.7508 hm2 to 2.1803 hm2, about 2.90 times; the ecological capacity per capita showed a decreasing trend, from 0.5728 hm2 to 0.469 6 hm2, about 18.01% decreasing rate; the ecological deficit per capita increased year by year owing to the increase of ecological consumption and the de- crease of ecological capacity. Southwest ecological fragile region depended on external resources increasingly. 2) From the composition of biolog ically productive land of ecological footprint an d ecological, cultivated land supplied the big- gest capacity, followed by forest and construction land. The capacity supply of grass land and water area decreased nearly 20 years. And the ecological footprint per capita of fuel land increased the biggest increment. 3) In the perspec- tive of geographical pattern of change from 1990 to 2008, the ecological footprint per capita of five regions in south- west showed increasing trend. Guangxi displayed the largest increment, while Sichuan the smallest. The ecological ca- pacity per capita of five regions performed decreasing trend, that is, except Sichuan showed the character of de- crease-increase-decrease, other regions showed the character of increase-decrease. Yunnan contributed the most de- crease of ecological capacity per capita of southwest ecological fragile region mainly. From 1990 to 2008, the five re- gions’ ecological deficit per capita showed increasing trend, while Yunnan increased fastest of all. Keywords: Ecological Footprint; Ecological Capacity; Ecological Deficit; Southwest Ecological Fragile Region; Sustainable Developm ent 西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析 刘晓娜 1,2,杨艳昭 1,李 鹏1,2 1中国科学院地理科学与资源研究所,北京 2中国科学院研究生院,北京 Email: liuxn.10b@igsnrr.ac.cn 收稿日期:2011年12月9日;修回日期:2012年1月3日;录用日期:2012年1月29 日 摘 要:随着经济发展和人类活动的干扰,西南生态脆弱区的生态脆弱性特征进一步凸显。本文采用生态足迹 模型,以云南、贵州、四川、广西、重庆五省(自治区、直辖市)为案例区,定量计算了 1990 年~2008 年的生态 足迹,从而揭示西南生态脆弱区生态承载力的时空格局。结果表明:1) 从区域整体来看,1990 年~2008 年,人 均生态足迹呈递增趋势,由 0.750 8 hm2增加到 2.1803 hm2,增长了 2.90 倍;人均生态承载能力总体呈减少趋势, 由0.5728 hm2下降到0.4696 hm2,下降了18.01%;生态消耗水平的增加与承载能力的下降,导致西南生态脆弱 区人均生态赤字逐年增加,对外来资源的依赖程度增强。2) 从生态足迹和生态承载力生物生产性土地构成来看, 耕地的生态空间供给最大,林地和建设用地生态空间供给位列其次;近 20 年来研究区草地和水域生态供给空间 Copyright © 2012 Hanspub 37  西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析 Copyright © 2012 Hanspub 38 呈减少趋势,化石燃料土地的人均生态足迹增幅最大。3) 从空间格局来看,1990 年~2008 年西南五省(自治区、 直辖市)人均生态足迹均呈增加趋势,其中广西增幅最大,四川最小;人均生态承载力均呈减少趋势,除四川呈 先减后增再减的特征外,其他地区都呈先增后减的态势,云南为西南生态脆弱区人均生态承载力减少的主因; 1990 年~2008年西南五省(自治区、直辖市)生态赤字均呈增加趋势,其中云南生态赤字水平增幅最快。 关键词:生态足迹;生态承载力;生态赤字;西南生态脆弱区;可持续发展 1. 引言 生态脆弱区也称生态交错区(Ecotone),是指两种 不同类型生态系统交界过渡区域[1]。由于与相邻两个 不同生态系统核心区域的生态环境条件区别明显,生 态脆弱区具有系统抗干扰能力弱、对全球气候变化敏 感、时空波动性强、边缘效应显著、环境异质性高、 环境承载力低等特征,是生态环境变化明显的区域, 也是生态保护的重要领域。我国是世界上生态脆弱区 分布面积最大、脆弱生态类型最多、生态脆弱性表现 最明显的国家之一,生态脆弱区主要分布在北方干旱 半干旱区、南方丘陵区、西南山地区、青藏高原区及 东部沿海水陆交接地区,面积约占国土总量的60%以 上。 西南生态脆弱区,主要分布在我国西南石灰岩岩 溶山地区域,行政区域主要涉及四川、贵州、云南、 重庆和广西五省(自治区、直辖市),总面积约占全国 生态脆弱区的23%。随着经济发展和人口增长,近年 来西南生态脆弱区人地矛盾日益突出,生态脆弱性问 题凸现,成为政府和学术界关注的焦点。特别是2009 年下半年到2010年上半年西南五省(自治区、直辖市) 发生大面积干旱,再次敲响了生态保护的警钟,有学 者认为西南地区特大旱灾与湿地遭到破坏密切相关 [2,3],人类活动的频繁加重了该地区的生态脆弱性。寻 求经济、社会、资源与环境持续协调发展的途径已成 为西南生态脆弱地区的迫切要求,而实现这一目标的 关键就是全面认识人类活动对该区生态环境扰动的 方式和强度,科学评价人类活动对生态环境影响的时 空演变规律,进而提出西南生态脆弱区生态环境保护 和可持续发展的政策建议和决策支持。 生态承载力作为揭示区域生态环境脆弱性的重 要评价指标,其理论及研究方法备受国内外学者的关 注,已成为生态学、资源学、环境科学与生态经济学 研究的交叉前沿领域[4]。目前生态承载力研究整体虽 仍处于探索阶段,但随着 GIS 等技术的发展,已逐步 从定性的静态分析开始走向动态的模拟与预测[5-7],对 于生态足迹而言,时间序列更有助于分析某地区人口 的社会经济变化、对资源消费的变化及各类变化对该 地区均占用的生态足迹的影响[8]。生态足迹模型作为 一种以土地为度量单位的可持续评估方法[9],一经提 出便得到各国学者和机构的广泛应用[10-13],采用生态 足迹模型对区域生态承载力进行研究,已成为新兴研 究热点[14-20]。诸多学者采用和发展生态足迹模型,对 典型区域的断面的生态承载能力进行了研究,而生态 承载力时空格局动态趋势分析较少涉及。实际上,不 同时空尺度上生态足迹驱动因素各异,从而导致生态 承载力也表现出不同时空特征[21],目前对西南生态脆 弱区的生态承载力评价也多以省(自治区、直辖市)为 单位展开[19,22-25]。基于此,本文以西南五省特大旱灾 现实为背景,采用生态足迹定量评估方法,对西南生 态脆弱区 1990 年~2008 年近 20 年来生态承载力的时 空格局进行动态分析与评价,旨在了解西南生态脆弱 区生态承载力及资源利用强度在时间上的波动性,探 求该区生态足迹需求以及特大旱灾发生的生态环境 背景,从而为西南生态脆弱区生态环境保护和可持续 发展政策提供科学依据和借鉴。 2. 研究区概况及数据说明 2.1. 研究区概况 西南生态脆弱区(图1),位于东经97˚21'~112˚04', 北纬 20˚54'~34˚19'之间,地处中国地势第一阶梯与第 三地势阶梯的过渡区域,地貌类型较为复杂,以高山、 高原、盆地、丘陵等地貌单元为主,海拔介于–3 m~6343 m之间。由于相对高差悬殊,山体重力势能 大,热量水分条件充足,使得该地区的生态环境脆弱 性特征更加明显,主要表现为全年降水量大(年均降水 量1600 mm~2200 mm)、融水侵蚀严重、水土流失  西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析 Figure 1. The location of study area 图1. 研究区位置图 严重、泥石流等灾害频繁发生等。西南生态脆弱区包 括两大类重点保护区域,分别为西南岩溶山地丘陵流 水侵蚀生态脆弱重点区域和西南岩溶山间盆地流水侵 蚀生态脆弱重点区域。自 2009年秋季以来,西南五省 旱情不断,降水量低于同期 5~8成。据第六次人口普 查数据显示,截至 2010 年11 月,西南五省区人口为 2.36 亿,占全国人口总数的 17.62%,人口密度远低于 全国平均水平,是中国少数民族分布最多的地区。 2.2. 数据来源 本研究所涉及的数据主要为西南五省(自治区、直 辖市)的人口、土地、生物资源消费账户和能源资源消 费账户统计数据,鉴于缺乏某些省份的进出口及国内 贸易量的详细数据以及该地区贸易活动的相对闭塞 性,文中忽略对贸易调整的估算。生物资源消费账户 包括农产品、动物产品、水果产品和林产品四大类, 生物资源生产面积折算的具体计算中,采用联合国粮 农组织 1993 年计算的有关生物资源的世界平均产量 资料[26,27]。能源资源消费账户计算采用世界上单位化 石燃料生产土地面积的平均发热量为标准[28,29],将当 地能源消费所消耗的热量折算成一定的化石燃料土 地面积[28]。研究的时间段选取1990年~2008年时间序 列中的 5个时间节点,分别是1990年、1995年、2000 年、2005 年和 2008 年。 本研究所用基础数据来自于《中国统计年鉴 (1991~2009) 》、《新中国农业60 统计资料汇编 (1949~2008)》、《中国林业统计年鉴(1991~2009)》、《中 国能源统计年鉴(1991~2009) 》、《四川统计年鉴 (1991~2009)》、《重庆统计年鉴(1991~2009)》、《贵州统 计年鉴(1991~2009)》、《云南统计年鉴(1991~2009)》和 《广西统计年鉴(1991~2009)》。 3. 研究方法 3.1. 生态足迹模型 生态足迹,又称生态足迹消费,是指消费的每一 种物质或能量所需要提供这些资源流和吸纳排放的 废弃物的一定数量的一种或几种生物生产性空间[30]。 在生态足迹模型中,生物生产性土地主要考虑如下 6 种类型[26,27],分别是耕地、林地、草地、建设用地、 水域、化石燃料用地。由于不同土地利用类型生物生 产面积的生态生产力不同,要将这些具有不同生态生 产力的生物生产面积转化为具有相同生态生产力的 面积来计算生态足迹和生态承载力,需要对计算得到 的各类生物生产面积乘以一个均衡因子,来测度不同 研究主体消费自然资本的压力。本文中采用的均衡因 子来自世界自然基金会(WWF)2008 年公布的《地球生 命力报告 2006》[29],分别为耕地与建设用地为2.21, 草地为 0.49,林地为1.34,水域为 0.36,能源用地为 1.34。生态足迹的计算公式为: 1 n j ii i EFN efNwc p (1) 式中:EF 为总生态足迹(hm2);N为人口数;ef为人 均生态足迹(hm2/cap,/cap 表示人均);i为消费商品和 投入的类型;j为生物生产性空间土地类型;ci为i种 消费项目的人均年消费量(kg/cap);pi为第i种消费项 目年平均生产能力(kg/hm2);wj为第j类土地利用的均 衡因子。 3.2. 生态承载力 生态承载力,又称生态足迹供给,是指一个地区 所能提供给人类的生物生产性土地的面积总和,反映 生态系统对人类活动的供给程度。计算生态承载力 时,由于不同国家或地区的资源禀赋不同,不仅单位 面积不同类型的土地生产能力差异很大,而且单位面 积相同类型生物生产性土地的生产力也有很大差异, 为使不同国家或地区同类型生物生产性土地的实际 面积可以直接比较,用产量因子对其进行调整。本文 Copyright © 2012 Hanspub 39  西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析 中产量因子取自于Wackernagel 等[27]1997 年对中国生 态足迹计算时的取值,分别为耕地和建设用地为 1.66, 林地为 0.91,草地为 0.19,水域为 1,CO2吸收用地 为0。同时按世界环境与发展委员会的报告《我们共 同的未来》所建议的,扣除 12%的生物多样性保护面 积。生态承载力的计算公式为: j j ECNecNawy j (2) 式中:EC 为总生态承载力(hm2);ec为人均生态承载 力(hm2/cap);aj为人均生物生产面积(hm2/cap);wj为 均衡因子;yj为产量因子;N同上。 3.3. 生态赤字/盈余 生态赤字/盈余是指比较生态足迹和生态承载力 的差值,如果区域的生态足迹大于区域所能提供的生 态承载力,则出现生态赤字;如果小于区域的生态承 载力,则表现为生态盈余。 EDECEFN edNec ef (3) 式中:ED 为生态赤字/盈余(h m2);ed为人均生态赤字 /盈余(hm2/cap);N,EC,EF,ec,ef 同上。 4. 结果与分析 4.1. 生态足迹分析 西南生态脆弱区生态足迹时空动态分析表明(图 2):2008 年底,西南生态脆弱区人均生态足迹为 2.1803 hm2,较1990年扩大近3倍,表明近 20年来西南生 态脆弱区的人均生态足迹总体呈增加趋势。其中, 1990 年~1995 年间,人均生态足迹年均增长 0.0477 hm2;1995年~2000 年间,人均生态足迹年均增长 0.0920 hm2,较前 5年速度增长近 2倍;受国家鼓励 Figure 2. Changes of ecological footprint per capita in southwest ecological fragile re gion 图2. 西南生态脆弱区人均生态足迹变化 西部大开发等政策的影响,2000 年~2005 年间年均增 速为 0.1086 hm2,增幅最大;“十一五”期间开始强调 重点生态脆弱区修复和建设,致使2005 年~2008 年间 年均仅增长0.0471 hm2,增速明显放缓。 就地域规律而言,1990 年~2008年间,西南五省(自 治区、直辖市)人均生态足迹均呈增加趋势,其中广西 增幅最大,四川最小,云南、贵州分居二、三位。具 体各时间段来讲,1990 年~1995 年间,广西人均生态 足迹增幅最大,增加了 1.61 倍,其次是贵州、四 川, 该段时间内云南的人均生态足迹变化最小,仅增加了 1.20 倍,1995年底广西与云南相差 0.2759 hm2;1995 年~2000 年间,各省市人均生态足迹变化与1990 年 ~1995 年变化规律基本一致;2000 年~2005 年间,各省 (区、市)人均生态足迹发生较大变化,增幅显著,其中 云南 2005 年人均生态足迹是 2000年的 1.64倍,贵州 增加 1.40 倍、四川 1.37倍、重庆 1.30倍、广西 1.24 倍;2005 年~2008 年间,西南五省(自治区、直辖市) 人均生态足迹增速均放缓,其中以广西放缓幅度最大, 而重庆增加幅度最大,但仍远低于其他时段增幅水平。 从不同类型生物生产性土地人均生态足迹的时 间测度看(图3),1990年~2008 年间西南生态脆弱区 化石燃料土地人均生态足迹增加最为迅速,总体呈增 大趋势,特别是 2000年以来,随着西部大开发政策 的推进,该地区经济获得快速发展,化石能源的消费 量与日俱增。耕地人均生态足迹总体呈减少趋势,同 时建设用地人均生态足迹呈增加趋势,二者变化幅度 大体相当,表明伴随人口增长,该地区耕地不断发生 转移,建设占用或为其减少的主要原因。草地和水域 人均生态足迹在 2005年之前一直呈增加趋势,之后 略有减少,表明该地区饮食结构发生转变,粮食消费 减少,肉禽类、水产类消费增加。林地人均生态足迹 Figure 3. Changes of ecological footprint per capita of different biologically product i ve area 图3. 不同生产土地类型的人均生态足迹变化 Copyright © 2012 Hanspub 40  西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析 近20 年来不断增加,表明该地区林产品消费需求的 不断增加。 4.2. 生态承载力分析 西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析表明 (图4):近20年来西南生态脆弱区的人均生态承载力 表现出先增后减、总体减少的态势,生态承载力由 1990 年的 0.5728 hm2减少到 2008 年的0.4696 hm2, 变化幅度为18.01%,说明该地区可供利用的人均土地 资源的数量在逐年减少。其中,1990年~1995 年间, 人均生态承载力呈增加趋势,年均增加0.0084 hm2; 1995 年~2000年间,受科技进步和土地开发利用程度 提高影响,人均生态承载力仍呈增加趋势,且增速加 快,年均增加0.0216 hm2,较前一时期增加近3倍; 2000 年~2005年间,受经济发展和人类活动增强的影 响,人均生态承载力开始减少,年均减少 0.0037 h m2; 2005 年~2008年间,人均生态承载力进一步呈减少趋 势,且年均减幅为上个 5年时期的21倍有余,可供 利用的土地资源进一步减少。 就空间分布规律而言,1990 年~2008 年间西南五 省(自治区、直辖市)中除四川表现出先减后增再减的 特征外,其他地区人均生态承载力都呈先增后减的特 征,总体均呈减少趋势。云南下降幅度最大,从 1990 年的 1.1317 h m2下降到 2008年的0.5532 hm2,变化幅 度为 51.35%,对西南生态脆弱区变化的贡献度达到 56.67%,而其他地区则在较小的范围内变化,表明从 1990年~2008年云南省人均生态承载力的变化是导致 整个西南生态脆弱区人均生态承载力变化的主因。 1990 年~1995 年间,除四川外,其他 3地区人均生态 承载力均呈增加趋势,增幅为贵州(0.1550 hm2) > 云南 (0.0876 hm 2) > 广西(0.0829 hm2);1995 年~2000年间, Figure 4. Changes of ecological capacity per capita in southwest ecological fragile re gion 图4. 西南生态脆弱区人均生态承载力变化 贵州和云南人均生态承载力开始减少,四川开始增加、 广西继续递增;2000 年~2005 年间,除四川和重庆外, 其他 3地区均呈现减少趋势,减幅为云南(0. 06 37 hm 2) > 广西(0.0596 hm2) > 贵州(0.0 51 6 hm2);2005 年~2008 年间,5地区均呈减少特征,减幅为云南(0.5327 hm2) > 广西(0.2431 hm2) > 贵州(0.1868 hm2) > 重庆(0.1753 hm2) > 四川(0.1024 hm 2)。 从人均生态承载力构成发现(图5),耕地的生态空 间供给最大,其次是林地和建设用地,水域的贡献最 小。1990年~2008 年间,耕地的生态空间供给先增后 减,总体呈增大趋势,由0.2734 hm2增加到 0.30 72 hm 2, 或与前期毁林开荒等人类活动以及后期退耕还林等工 程权衡所致。林地在近 4年呈现缩小趋势,导致该地 区生态环境脆弱性更加明显。受人口增加和经济发展 影响,建设用地的生态空间供给呈增加趋势。水域和 草地人均生态承载力呈减少趋势,表明该地区草地资 源和湿地资源正不断减少,生态系统多样性受到挑战。 西南生态脆弱区林地、草地、水域资源生态承载力的 不断减少,或为近期发生特大干旱的诱因之一。 4.3. 生态赤字/盈余分析 西南生态脆弱区生态赤字/盈余时空动态分析表 明(图6):近20年来西南生态脆弱区一直处于生态赤 字状态,且赤字表现出逐年增加的趋势,特别是2005 年~2008 年间该地区的年均生态赤字增加了0.1410 hm2,分别是1990 年~1995 年、1995年~2000 年和 2000 年~2005 年的3.60 倍、2.01倍和1.26 倍,为研究时间 序列的最大值,表明近几年来西南生态脆弱区生态系 统发展压力最大,或为特大干旱发生的诱因,未来需 通过相关政策手段不断改善地区生态环境,以实现该 地区的可持续发展。 Figure 5. Changes of ecological capacity of different biologically productive area 图5. 不同生产土地类型的人均生态承载力变化 Copyright © 2012 Hanspub 41  西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析 Figure 6. Changes of ecological deficit in southwest ecological fragile region 图6. 西南生态脆弱区人均生态赤字/盈余变化 具体分省而言,西南五省(自治区、直辖市)在1990 年~2008 年间,总体均处于生态赤字状态,广西、重 庆、贵州 3地区呈现与西南地区整体相同的逐年增加 的趋势特征,云南在时间序列内出现生态盈余特征, 四川人均生态赤字出现略微波动后仍表现出逐年增 加的趋势;西南五省(自治区、直辖市)的人均年变化 幅度为云南(0.1069 hm2) > 广西(0.0975 hm2) > 重庆 (0.0965 hm2) > 贵州(0.0757 hm2) > 四川(0.0560 hm2)。1990 年~1995 年间云南省生态系统处于资源环 境可持续的安全状态,其后生态赤字不断增加,2008 年云南省的人均生态赤字已经达到1.7121 hm2,总生 态赤字达到7778 × 104 hm2,即至少需要2个云南省 大小的全球平均空间生物生产空间才能够基本维持 本地区的生态平衡和实现弱可持续发展。截至 2008 年底,重庆、广西、贵州、四川4地区人均生态赤字 分别为 1.73781 hm2、2.0387 hm2、1.53221 hm2、1.65491 hm2,分别相当于其行政区面积的6.0倍、4.2倍、3.6 倍、2.6 倍,可持续发展威胁程度依次为重庆 > 广西 > 贵州 > 四川 > 云南。 5. 结论与讨论 本文采用生态足迹模型,对西南生态脆弱区1990 年~2008年近 20年的生态承载力时空格局进行全面分 析,具体而言: 1) 西南生态脆弱区的人均生态足迹呈递增趋势, 由0.7508 hm2增加到2.1803 hm2,增长了 2.90倍;人 均生态承载力总体呈减少趋势,由 0.5728 hm2下降到 0.46 96 hm2,变化幅度为18.01%;整体处于生态赤字 状态,且呈逐年增加趋势。西南生态脆弱区人类自身 需求已经远远超过了该区所能提供的生态承载力,地 区发展处于不可持续状态。 2) 从生态足迹和生态承载力生物生产性土地构 成来看,耕地的生态空间供给最大,但人均生态足迹 总体呈减少趋势,林地和建设用地生态空间供给其 次,但二者的人均生态足迹呈增加趋势,草地和水域 生态供给空间呈下降趋势,但二者的人均生态足迹在 2005 年之前一直呈增加趋势,之后才开始减少,化石 燃料土地的人均生态足迹增幅最大,表明在该段时期 内西南生态脆弱区随着经济发展、人口增加,建设用 地需求不断增大,对能源、林产品的消费量与日俱增, 同时也说明该地区饮食结构不断由植物性蛋白向动 物性蛋白转化。 3) 1990年~2008年间,西南五省(自治区、直辖 市)人均生态足迹均呈增加趋势,除重庆外,广西增幅 最大,四川最小,云南、贵州分居二、三位;人均生 态承载力均呈减少趋势,除四川表现出先减后增再减 的特征外,其他地区人均生态承载力都呈先增后减的 特征,云南下降幅度最大,对西南生态脆弱区变化的 贡献度达到56.67%,为西南生态脆弱区人均生态承载 力变化的主因;五省(自治区、直辖市)均处于生态赤 字状态,广西、重庆、贵州3地区呈现与西南地区整 体相同的逐年增加的趋势特征,云南在时间序列内出 现生态盈余状态,四川人均生态赤字出现略微波动后 仍表现出逐年增加的趋势。 生态足迹作为衡量人类对自然资源利用程度以 及可持续发展状况的方法以及表达区域生态承载力 的重要指标[31],其基本模型具有方法简单、综合、可 比、结果表达生动等优点,但在预测性、结构性、用 户适用性等方面均存在一定的缺陷[32],但却以直观的 方法描述出了地区人口经济发展与生态环境之间存 在的关系状态,揭示地区发展状态和可持续发展的压 力,对于区域可持续发展具有一定的参考性。 西南生态脆弱区作为国家的重点保护和治理区 域,随着经济发展和人口的增加,以及西部大开发等 政策的推进,人类活动对生态环境的干扰程度不断增 强,本就脆弱的生态系统面临严峻的发展压力,人类 高弹性的需求与自然生态系统无弹性的供给矛盾的 存在,导致该地区生态赤字有进一步增大的可能性。 该地区林地、草地、水域生态承载力的不断缩小,可 能是该地区发生特大干旱的主要原因。面对生态赤字 Copyright © 2012 Hanspub 42  西南生态脆弱区生态承载力时空动态分析 Copyright © 2012 Hanspub 43 逐年增大的事实,西南生态脆弱区应在发展经济的同 时,加强对生态环境的修复和保护,同时也加强对土 地利用的集约程度,发展循环经济和生态农业,依靠 科技进步提高生态系统的生产率,走可持续的生态型 发展之路。 6. 致谢 本工作得到国家科技基础性工作专项(973 计划, 项目编号:2008FY110300)和国家自然科学基金(项目 编号:40801223)的共同资助,在此深表谢意!感谢杨 艳昭老师的认真指导与修正,同时也真诚感谢各位评 审老师的有益建议。 参考文献 (References) [1] 国家环境保护部. 全国生态脆弱区保护规划纲要[URL], 2008. http://www.gov.cn/gzdt/2008-10/09/content_1116192.htm [2] 李先馄, 何成新, 蒋忠诚. 岩溶脆弱生态区生态恢复重建的 原理与方法[J]. 中国岩溶, 2003, 22(4): 12-17. [3] 马广仁, 鲍达明. 反思我国西南地区特大旱灾全面加强生态 脆弱区的湿地保护[J]. 湿地科学与管理, 2010, 6(2): 4-6. [4] 许联芳, 杨勋林, 王克林. 生态承载力研究进展[J]. 生态环 境, 2006, 15(5): 1111-1116. [5] M. Wackernagel, C. Monfreda, K. H. Erb, et al. Ecological foot- print time series of Austria, the Plulippines, and South Korea for 1961-1999: Comparing the conventional approach to an achial landarea’ approach. Land Use Policy, 2004, 21: 261-269. [6] M. Wackernagel, C. Monfreda, N. B. Sclmlz, et al. Calculating national and global ecological footprint time series: Resolving conceptial challenges. Land Use Policy, 2004, 21(3): 271-278. [7] 刘红, 王慧, 张兴卫. 生态安全评价研究述评[J]. 生态学杂 志, 2006, 25(1): 74-78. [8] 陈敏, 张丽君, 王如松等. 1978年~2003年中国生态足迹动态 分析[J]. 资源科学, 2005, 27(6): 132-139. [9] M. Wackernagel, W. Rees. Our ecological footprint: Reducing human impact on the earth. Gabriola Island: New Society Pub- lishers, 1996: 56-76. [10] WWF. Living Planet Report 2004. 2005: 1-44. [11] G. W. McDonald, M. G. Patterson. Ecological footprints and interdependenci es of New Zealand regions. Ecological Econ o mic s, 2004, 50(1-2): 49-67. [12] D. A. Wardell, A. Reenberg, et al. Historical footprints in con- temporary land use system: Forest cover changes in Savannah woodlands in the Sudano & Sahelian zone. Global Environ- mental Change, 2003, 13(4): 235-254. [13] 刘淼, 胡远满, 李月辉等. 生态足迹方法及研究进展[J]. 生 态学杂志, 2006, 25(3): 334-339. [14] 徐中民, 张志强. 甘肃省 1998年生态足迹计算与分析[J]. 地 理学报, 2000, 55(5): 608-616. [15] 陶在朴. 生态包袱与生态足迹[M]. 北京: 经济科学出版社, 2003: 161-169. [16] 徐中民, 张志强, 程国栋等. 中国 1999 年生态足迹计算与发 展能力分析[J]. 应用生态学报, 2003, 14(2): 280-285. [17] 郭秀锐, 杨居荣. 城市生态足迹计算与分析——以广州为例 [J]. 地理研究, 2003, 22(5): 654-663. [18] 刘宇辉, 彭希哲. 中国历年生态足迹计算与发展可持续性评 估[J]. 生态学报, 2004, 24(10): 2257-2262. [19] 陆颖, 何大明, 柳江等. 云南省 15 年生态足迹与承载力分析 [J]. 中国人口·资源与环境, 2006, 16(3): 93-97. [20] 张学勤, 陈成忠, 林振山. 中国生态足迹的多尺度变化及驱 动因素分析[J]. 资源科学, 2010, 32(10): 2005-2011. [21] 华红莲, 张碧星, 庄立会. 云南省2003年的生态足迹分析[J]. 云南地理环境研究, 2007, 19(1): 20-23. [22] 向悟生, 李先琨, 何成新等. 桂西南岩溶生态脆弱区生态承 载力分析及可持续发展状况评价——以广西平果县为例[J]. 中国岩溶, 2008, 27(1): 75-80. [23] 杨永奎, 王定勇. 重庆市直辖以来生态足迹的动态测度与分 析[J]. 生态学报, 2007, 27(6): 2382-2390. [24] 熊春梅, 杨立中, 贺玉龙. 基于生态足迹的西南山区资源可 持续利用研究——以黔东南苗族侗族自治州为例[J]. 中国人 口·资源与环境, 2009, 19(5): 58-63. [25] M. Wackernagel, L. Onisto, P. Bello, et al. National natural capital accounting with the ecological footprint concept. Eco- logical Economics, 1999, 29: 375-390. [26] M. Wackernagel, L. Onisto, P. Bello, et al. Ecological footprints of nations: How much nature do they use? How much nature do they have? Costa Rica: The Earth Council, 1997. [27] 邱大雄. 能源规划与系统分析[M]. 北京: 清华大学出版社, 1995. [28] M. Liu, Y. M. Hu, Y. H. Li, et al. Ecological footprint model and its research advances. Chinese Journal of Ecology, 2006, 25(3): 334-339. [29] 陈敏, 王如松, 张丽君等. 中国 2002年省域生态足迹分析[J]. 应用生态学报, 2006, 17(3): 424-428. [30] WWF. Living Planet Report 2006, 2008. [31] 谢高地, 鲁春霞, 成升魁等. 中国的生态空间占用研究[J]. 资源科学, 2001, 23(6): 20-23. [32] 曹淑艳, 谢高地. 表达生态承载力的生态足迹模型演变[J]. 应用生态学报, 2007, 18(6): 1365-1372. |