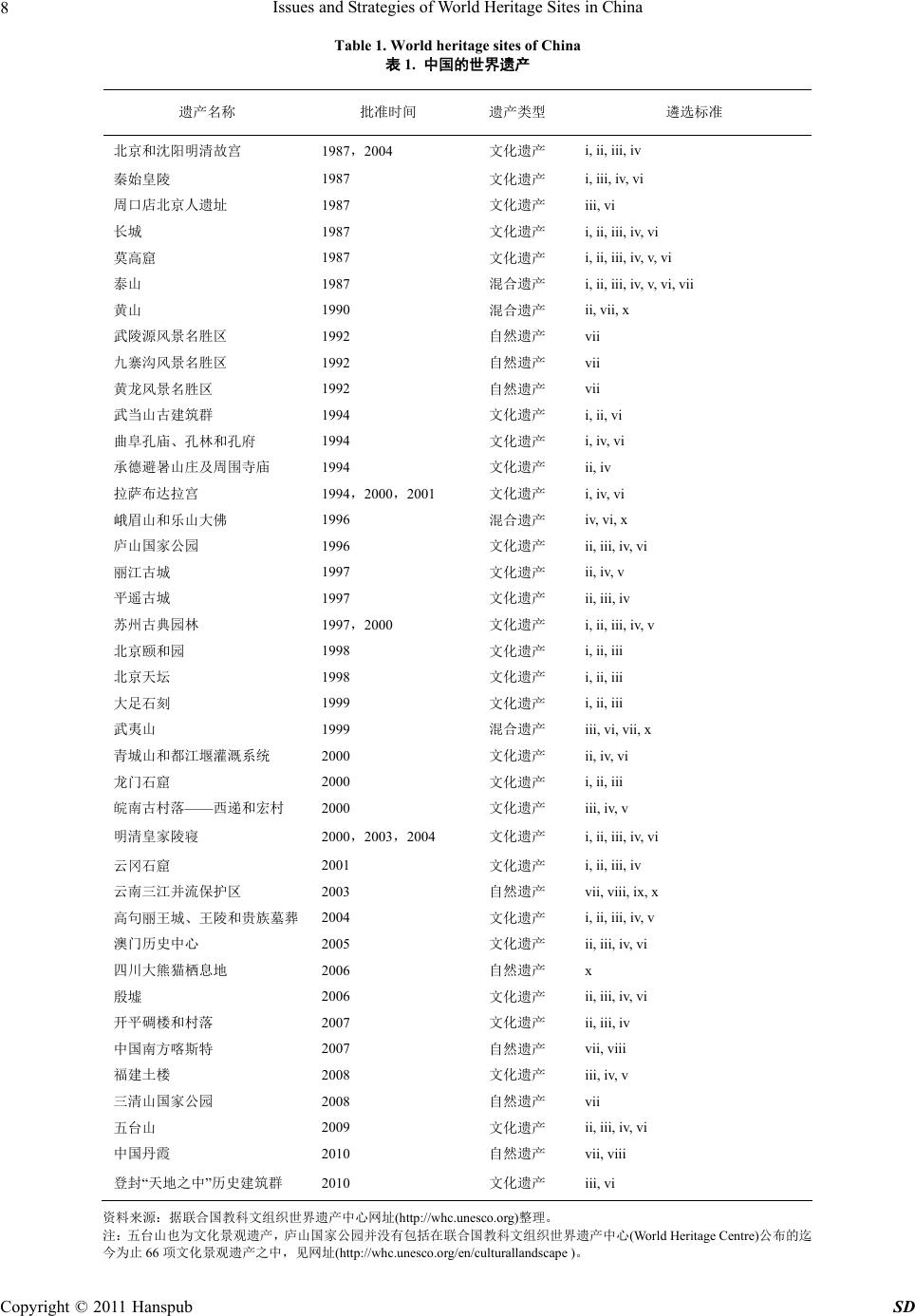

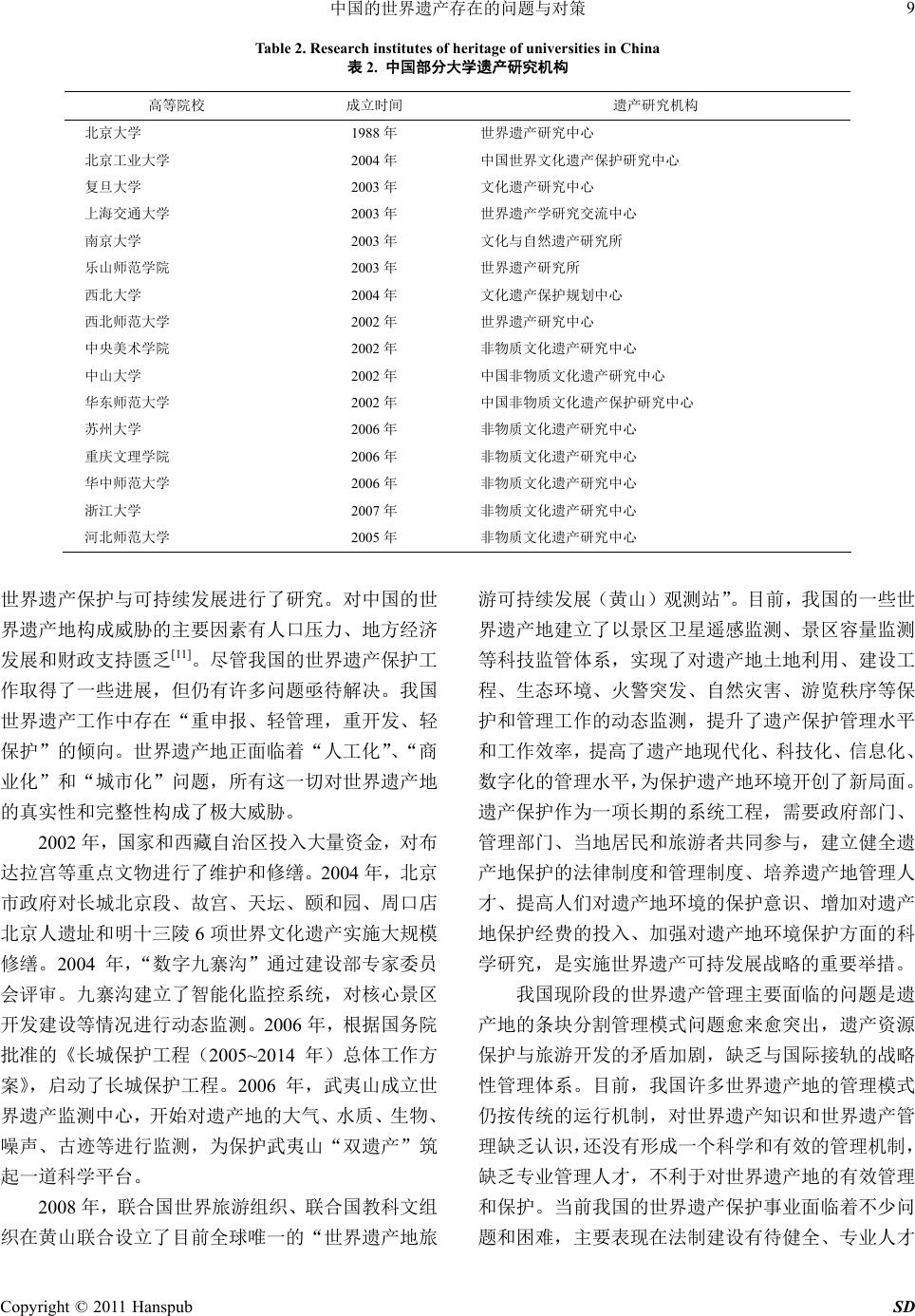

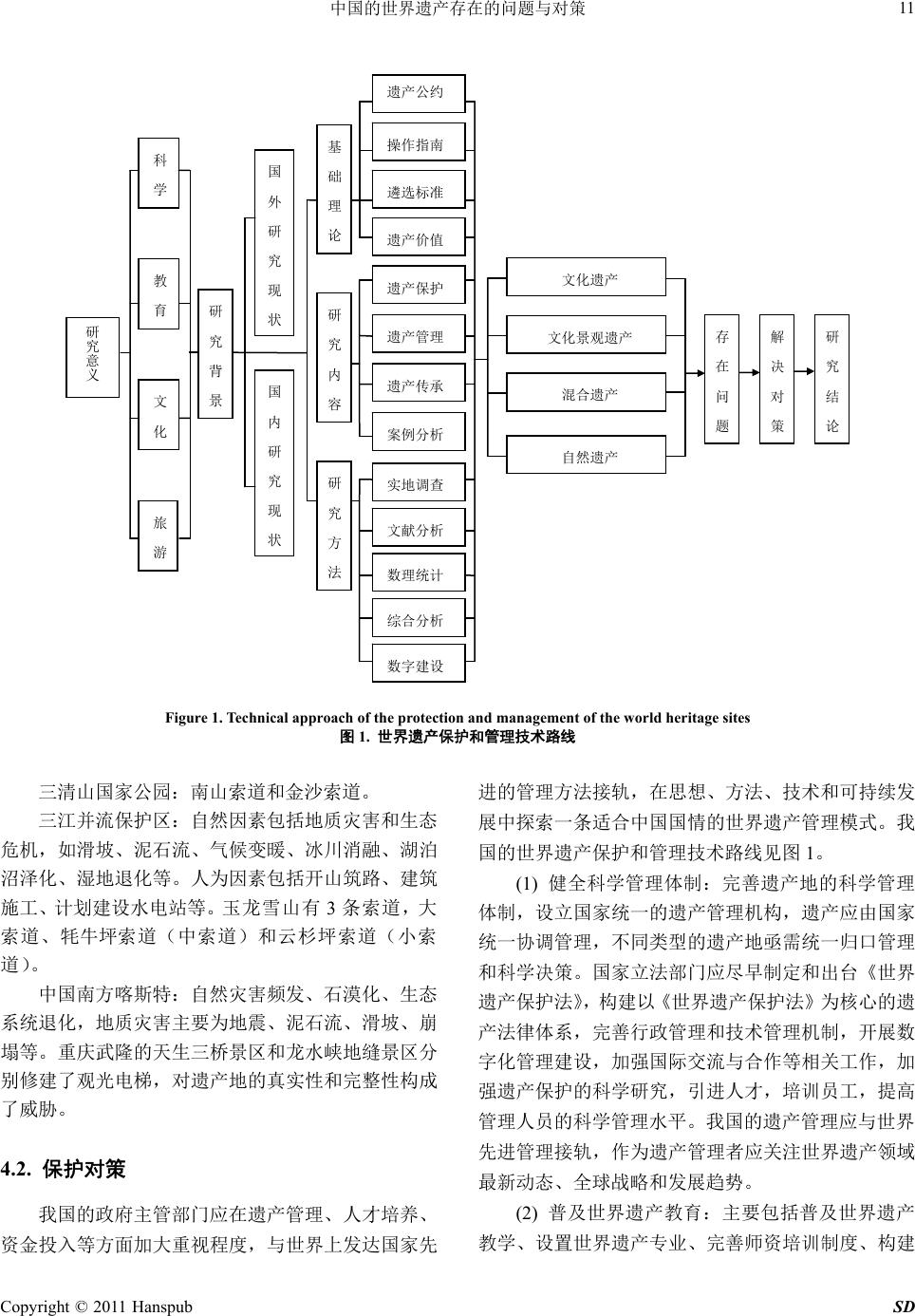

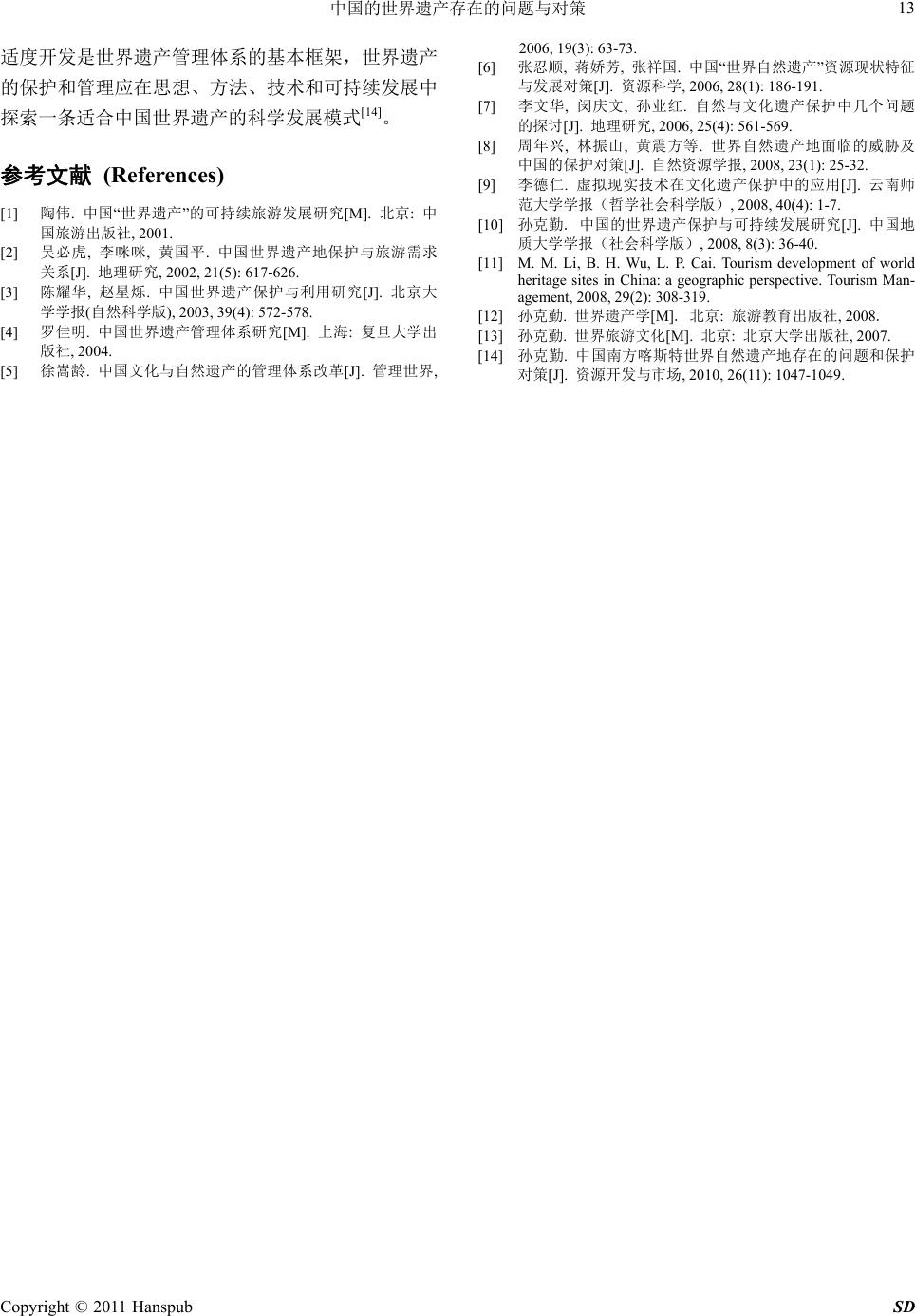

Sustainable Development 可持续发展, 2011, 1, 6-13 http://dx.doi.org/10.12677/sd.2011.11002 Published Online April 2011 (http://www.hanspub.org/journal/sd/) Copyright © 2011 Hanspub SD Issues and Strategies of World Heritage Sites in China Keqin SUN School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing Email: keqins@cugb.edu.cn Received: Mar. 16th, 2011; revised: Mar. 18th, 2011; accepted: Mar. 21st, 201 1. Abstract: To date, 40 properties of China have been inscribed on the World Heritage List by the World Heri- tage Committee of UNESCO, including 28 cultu ral, 8 natural and 4 mixed properties. This paper summarizes the present situation of the protection and management of the world heritage and points out ex isting prob lems and puts forward relevant protective strategies so as to promote the sustainable development of the world heritage sites in China. Keywords: China; World Heritage; Issues; Strategies; Sustainable Development 中国的世界遗产存在的问题与对策 孙克勤 中国地质大学地球科学与资源学院,北京 Email: keqins@cugb.edu.cn 收稿日期:2011 年3月16 日;修回日期:2011 年3月18 日;录用日期:2011 年3月21 日 摘 要:到目前为止,中国已有 40 项遗产被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产名录》, 其中文化遗产 28 项、自然遗产 8 项和混合遗产 4 项。本文介绍了中国的世界遗产的保护和管理现状, 指出在世界遗产保护和管理方面存在的问题,并提出相关的保护对策,以促进中国的世界遗产可持续 发展。 关键词:中国;世界遗产;问题;对策;可持续发展 从1978 年第一批世界遗产产生,到 2010年7月 25 日至 8月3日在巴西首都巴西利亚召开的第 34 届 世界遗产大会,全球被联合国教科文组织世界遗产委 员会批准的世界遗产有911 项,其中文化遗产704 项 (其中含 66 项文化景观遗产)、自然遗产 180 项和混 合遗产(文化和自然双重遗产)27 项,分布在 151 个 缔约国中。截止到 2010 年6月,已经有 187 个国家加 入本公约,成为缔约国。 世界遗产是指具有突出普遍价值的文化与自然遗 产,是大自然和人类留下的最珍贵的遗产,是全人类 的共同财富。在社会历史发展过程中,人类创造了辉 煌的物质文明和精神文明,但随着世界范围现代化进 程的加速,文化遗产和自然遗产受到了严重的威胁。 为了保护人类共同的宝贵财富,1972 年11 月,联合 国教科文组织通过了《保护世界文化和自然遗产公约》 (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)(以下简称公约),并于 1978 年公布了第一批共 12项世界遗产,从此在全球 范围内世界遗产保护进入一个多元化的新时期。 在意大利、西班牙、法国、德国、英国、美国、 日本、韩国等国家都设置专业的科研机构,专门从事 各种文化和自然遗产的保护研究。目前,意大利拥有 44 项世界遗产,在世界上排名第一。意大利在遗产保 护方面一直走在世界前列。意大利人对于文化和自然 遗产的科学管理来源于体制的创新,为加强对国家遗 产资源的保护,不仅首先创建了文化和自然遗产委员 1. 世界遗产发展现状 基金项目:教育部人文社会科学研究规划项目基金(项目批准号: 09YJA630150)。  中国的世界遗产存在的问题与对策 7 会,从体制上确保各项保护法律的顺利实施,而且还 建立了相当完善的遗产教育体系和培训体系。法国目 前拥有 35 项世界遗产,堪称世界遗产大国。法国有着 完善的文化和自然遗产管理体制和法律法规,不但设 有专门负责文化遗产保护工作的政府机构、顾问团体、 社会组织,同时还有完善的科研和教学体系,为遗产 资源的科学保护、管理和可持续发展奠定了良好的基 础。联合国世界遗产委员会非常重视世界遗产的保护 和管理,一旦保护不到位,则将会被列入濒危世界遗 产,甚至除名。目前,世界上被列入濒危世界遗产的 总数为 34 项,即非洲 15项、亚洲 12 项、美洲 6项、 欧洲 1项。2010 年,在第 34 届世界遗产大会上,美 国的大沼泽地国家公园(Everglades National Park)第二 次被列入《濒危世界遗产名录》。2007 年,在新西兰 基督城召开的第 31 届世界遗产大会上世界遗产委员 会将阿曼的阿拉伯羚羊保护区(Arabian Oryx Sanctu- ary)从《世界遗产名录》中除名。2009年,在西班牙 塞维利亚召开的第 33 届世界遗产大会上世界遗产委 员会将德国的德累斯顿易北河谷(Dresden Elbe Valley) 从《世界遗产名录》中除名。除名的原因是上述世界 遗产地的真实性和完整性受到了威胁。这说明世界遗 产保护工作任重而道远。 联合国教科文组织公布的《人类非物质文化遗产 代表作名录》:2001 年第一批 19 项、2003 年第二批 28 项、2005 年第三批 43 项、2009 年第四批 76 项、 2010 年第五批 47 项。截止到目前,全球被列入《人 类非物质文化遗产代表作名录》的非物质文化遗产已 达213项;此外,还包括急需保护的非物质文化遗产 名录 16 项和非物质文化遗产保护计划名录 3项。 2. 中国的世界遗产 我国于 1985 年加入《公约》成为缔约国后,1987 年拥有了第一批世界遗产。截止到 2010年8月,我国 已有 40项遗产被列入《世界遗产名录》,其中文化遗 产28 项(含文化景观遗产)、自然遗产 8项、混合遗 产4项。我国的世界遗产数量仅次于意大利(45 项) 和西班牙(42 项),在世界上居于第三位。 截至 2010 年“保护非物质文化遗产政府间委员会 第五次会议”,我国共有昆曲、古琴音乐等28 个项目 入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作 名录》。羌年、中国木拱桥传统营造技艺、黎族传统纺 染织绣技艺、麦西来甫、帆船水密舱壁制作、木版活 字印刷术 6个项目被列入《急需保护的非物质文化遗 产名录》,我国成为世界上非物质文化遗产入选项目最 多的国家。 中国是拥有世界遗产类别最齐全的国家之一,包 括文化遗产、自然遗产、混合遗产、文化景观遗产和 非物质文化遗产。 3. 中国的世界遗产保护和管理现状 早在 1985年11 月,第六届全国人民代表大会常 务委员会第十三次会议就批准加入了《公约》,成 为 缔 约国。2002 年,文化部、国家文物局、国家计委、财 政部、教育部、建设部、国土资源部、环保总局、国 家林业局联合发布《关于加强和改善世界遗产保护管 理工作的意见》。2005 年,国务院办公厅下发了《关 于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》。2006 年,由文化部颁布的《世界文化遗产保护管理办法》、 国家文物局颁布的《中国世界文化遗产监测巡视管理 办法》和《中国世界文化遗产专家咨询管理办法》相 继出台。2010 年,中华人民共和国住房和城乡建设部 发布了《关于进一步加强世界遗产保护管理工作的通 知》。这些文件的发布在一定程度上促进了我国的世界 遗产保护和管理工作。目前我国世界遗产的管理模式 主要是行政管理和市场管理。许多世界遗产地的管理 模式仍按传统的运行机制,不同性质的遗产分属不同 部门管理。文化遗产的管理归国家文物局负责,自然 遗产的管理归建设部负责,同时建设部、文化部、国 土资源部、林业部、环境保护部、国家旅游局等许多 部门也都有各自的管理范围。 近10 年来,我国许多学者对我国的世界遗产资源 保护、管理和可持续发展进行了研究。陶伟[1]对中国 的世界遗产可持续旅游发展进行了研究。吴必虎等[2] 研究了中国世界遗产地保护与旅游需求关系。陈耀华 和赵星烁[3]对中国的世界遗产保护与利用研究进行了 论述。罗佳明[4]对中国世界遗产管理体系进行了分析 和研究。徐嵩龄[5]认为中国现时的遗产管理模式需要 规范化。张忍顺等[6]对世界自然遗产事业发展潜势进 行了分析。遗产地管理是遗产研究的重要内容,选择 正确的管理模式对遗产保护具有重要意义[7]。周年兴 等[8]论述了世界自然遗产地面临的威胁及中国的世界 自然遗产地保护对策。李德仁[9]对虚拟现实技术在文 化遗产保护中的应用进行了研究。孙克勤[10]对中国的 Copyright © 2011 Hanspub SD  Issues and Strategies of World Heritage Sites in China 8 Table 1. World heritage sites of China 表1. 中国的世界遗产 遗产名称 批准时间 遗产类型 遴选标准 北京和沈阳明清故宫 1987,2004 文化遗产 i, ii, iii, iv 秦始皇陵 1987 文化遗产 i, iii, iv, vi 周口店北京人遗址 1987 文化遗产 iii, vi 长城 1987 文化遗产 i, ii, iii, iv, vi 莫高窟 1987 文化遗产 i, ii, iii, iv, v, vi 泰山 1987 混合遗产 i, ii, iii, iv, v, vi, v ii 黄山 1990 混合遗产 ii, vii, x 武陵源风景名胜区 1992 自然遗产 vii 九寨沟风景名胜区 1992 自然遗产 vii 黄龙风景名胜区 1992 自然遗产 vii 武当山古建筑群 1994 文化遗产 i, ii, vi 曲阜孔庙、孔林和孔府 1994 文化遗产 i, iv, vi 承德避暑山庄及周围寺庙 1994 文化遗产 ii, iv 拉萨布达拉宫 1994,2000,2001 文化遗产 i, iv, vi 峨眉山和乐山大佛 1996 混合遗产 iv, vi, x 庐山国家公园 1996 文化遗产 ii, iii, iv, vi 丽江古城 1997 文化遗产 ii, iv, v 平遥古城 1997 文化遗产 ii, iii, iv 苏州古典园林 1997,2000 文化遗产 i, ii, iii, iv, v 北京颐和园 1998 文化遗产 i, ii, iii 北京天坛 1998 文化遗产 i, ii, iii 大足石刻 1999 文化遗产 i, ii, iii 武夷山 1999 混合遗产 iii, vi, vii, x 青城山和都江堰灌溉系统 2000 文化遗产 ii, iv, vi 龙门石窟 2000 文化遗产 i, ii, iii 皖南古村落——西递和宏村 2000 文化遗产 iii, iv, v 明清皇家陵寝 2000,2003,2004 文化遗产 i, ii, iii, iv, vi 云冈石窟 2001 文化遗产 i, ii, iii, iv 云南三江并流保护区 2003 自然遗产 vii, viii, ix, x 高句丽王城、王陵和贵族墓葬 2004 文化遗产 i, ii, iii, iv, v 澳门历史中心 2005 文化遗产 ii, iii, iv, vi 四川大熊猫栖息地 2006 自然遗产 x 殷墟 2006 文化遗产 ii, iii, iv, vi 开平碉楼和村落 2007 文化遗产 ii, iii, iv 中国南方喀斯特 2007 自然遗产 vii, viii 福建土楼 2008 文化遗产 iii, iv, v 三清山国家公园 2008 自然遗产 vii 五台山 2009 文化遗产 ii, iii, iv, vi 中国丹霞 2010 自然遗产 vii, viii 登封“天地之中”历史建筑群 2010 文化遗产 iii, vi 资料来源:据联合国教科文组织世界遗产中心网址(http://whc.unesco.org)整理。 注:五台山也为文化景观遗产,庐山国家公园并没有包括在联合国教科文组织世界遗产中心(World Heritage Centre)公布的迄 今为止 66项文化景观遗产之中,见网址(http://whc.unesco.org/en/culturallandscape )。 Copyright © 2011 Hanspub SD  中国的世界遗产存在的问题与对策 Copyright © 2011 Hanspub SD 9 Table 2. Research institutes of heritage of universities in China 表2. 中国部分大学遗产研究机构 高等院校 成立时间 遗产研究机构 北京大学 1988年 世界遗产研究中心 北京工业大学 2004年 中国世界文化遗产保护研究中心 复旦大学 2003年 文化遗产研究中心 上海交通大学 2003年 世界遗产学研究交流中心 南京大学 2003年 文化与自然遗产研究所 乐山师范学院 2003年 世界遗产研究所 西北大学 2004年 文化遗产保护规划中心 西北师范大学 2002年 世界遗产研究中心 中央美术学院 2002年 非物质文化遗产研究中心 中山大学 2002年 中国非物质文化遗产研究中心 华东师范大学 2002年 中国非物质文化遗产保护研究中心 苏州大学 2006年 非物质文化遗产研究中心 重庆文理学院 2006年 非物质文化遗产研究中心 华中师范大学 2006年 非物质文化遗产研究中心 浙江大学 2007年 非物质文化遗产研究中心 河北师范大学 2005年 非物质文化遗产研究中心 世界遗产保护与可持续发展进行了研究。对中国的世 界遗产地构成威胁的主要因素有人口压力、地方经济 发展和财政支持匮乏[11]。尽管我国的世界遗产保护工 作取得了一些进展,但仍有许多问题亟待解决。我国 世界遗产工作中存在“重申报、轻管理,重开发、轻 保护”的倾向。世界遗产地正面临着“人工化”、“商 业化”和“城市化”问题,所有这一切对世界遗产地 的真实性和完整性构成了极大威胁。 2002 年,国家和西藏自治区投入大量资金,对布 达拉宫等重点文物进行了维护和修缮。2004 年,北京 市政府对长城北京段、故宫、天坛、颐和园、周口店 北京人遗址和明十三陵6项世界文化遗产实施大规模 修缮。2004 年,“数字九寨沟”通过建设部专家委员 会评审。九寨沟建立了智能化监控系统,对核心景区 开发建设等情况进行动态监测。2006 年,根据国务院 批准的《长城保护工程(2005~2014 年)总体工作方 案》,启动了长城保护工程。2006 年,武夷山成立世 界遗产监测中心,开始对遗产地的大气、水质、生物、 噪声、古迹等进行监测,为保护武夷山“双遗产”筑 起一道科学平台。 2008 年,联合国世界旅游组织、联合国教科文组 织在黄山联合设立了目前全球唯一的“世界遗产地旅 游可持续发展(黄山)观测站”。目前,我国的一些世 界遗产地建立了以景区卫星遥感监测、景区容量监测 等科技监管体系,实现了对遗产地土地利用、建设工 程、生态环境、火警突发、自然灾害、游览秩序等保 护和管理工作的动态监测,提升了遗产保护管理水平 和工作效率,提高了遗产地现代化、科技化、信息化、 数字化的管理水平,为保护遗产地环境开创了新局面。 遗产保护作为一项长期的系统工程,需要政府部门、 管理部门、当地居民和旅游者共同参与,建立健全遗 产地保护的法律制度和管理制度、培养遗产地管理人 才、提高人们对遗产地环境的保护意识、增加对遗产 地保护经费的投入、加强对遗产地环境保护方面的科 学研究,是实施世界遗产可持发展战略的重要举措。 我国现阶段的世界遗产管理主要面临的问题是遗 产地的条块分割管理模式问题愈来愈突出,遗产资源 保护与旅游开发的矛盾加剧,缺乏与国际接轨的战略 性管理体系。目前,我国许多世界遗产地的管理模式 仍按传统的运行机制,对世界遗产知识和世界遗产管 理缺乏认识,还没有形成一个科学和有效的管理机制, 缺乏专业管理人才,不利于对世界遗产地的有效管理 和保护。当前我国的世界遗产保护事业面临着不少问 题和困难,主要表现在法制建设有待健全、专业人才  Issues and Strategies of World Heritage Sites in China 10 缺乏、保护资金不足、开发利用过度等现象。 在世界遗产教育方面,近十年来,在我国许多大 学开设了“世界遗产”相关课程。据不完全统计,这 些大学是北京大学、中国政法大学、中国地质大学(北 京)、北京理工大学、北京林业大学、首都师范大学、 南京大学、浙江大学、吉林大学、武汉大学、中山大 学、陕西师范大学、浙江工商大学、杭州师范大学、 湖北大学、郑州大学、河南工业大学、哈尔滨师范大 学、重庆文理学院、暨南大学等。许多大学还相继设 立了遗产保护的专门研究机构(见表 2)。近年来,许 多大学也开始招收与遗产保护相关研究方向的硕士生 和博士生。此外,“亚太地区世界遗产培训和研究中心” 于2008 年在北京、上海和苏州三地同步挂牌。 4. 存在问题和保护对策 我国世界遗产保护面临的问题主要涉及自然灾害 和人为因素两个方面。遗产保护与旅游开发存在尖锐 的矛盾,众多的名胜古迹和自然保护区亟需统一归口 管理和科学决策。 4.1. 存在问题 (1) 自然灾害:地震、火山爆发、泥石流、海啸、 洪灾、火灾、飓风、雷电、酸雨、沙漠化等。 (2) 人为因素:管理体制、决策失误、法律不健全、 工业污染、采矿、筑路、建设工程、土地利用、城市 建设、农业发展、过度开发、失控旅游等。 目前,我国世界遗产地的保护、管理和开发存在 的具体问题: 北京故宫:城市发展压力、旅游压力、修复原则、 缓冲区问题。 长城:许多地段的长城受到不同程度的损毁,北 京八达岭长城用于游览的双通滑车和空中索道,破坏 了长城的景观。 莫高窟:岩体正遭受日趋严重的风化、剥蚀、裂 隙等,是洞窟不稳定的重要原因。石窟中的壁画皲裂 起甲,壁画表面松脆酥碱、变色褪色。 周口店北京人遗址:一些洞穴有坍塌的危险、遗 址缺乏缓冲区、遗址遭受附近的铁路威胁;此外,遗 址核心区内的现代建筑设施,包括博物馆、地震科普 馆和一些行政管理建筑物,与古人类遗址原始风貌不 协调。 秦始皇陵:出土的陶俑保护是一大难题。 明清皇家陵寝:包括湖北省的明显陵、江苏省的 明孝陵、北京的明十三陵、河北省的清东陵和清西陵、 辽宁省的盛京三陵(永陵、福陵和昭陵)。北京的明十 三陵除了长陵、昭陵、定陵正式开放外,其余陵寝由 于受不同程度的损毁,均未开放。 拉萨布达拉宫:墙体出现裂缝或坍塌、木构件虫 蛀、变形等,日益庞大的旅游人群对遗产地构成超负 荷威胁。 丽江古城:古城内许多纳西族居民搬出古城,大 量外来人口进城经商,过分追逐商业利益,古城文化 逐渐消失。 平遥古城:城市发展的压力,新城和旧城仅一墙 之隔,没有缓冲区。古城人口密度大、旅游压力大, 许多民居多为明清时期砖木结构建筑,年久失修严重。 古城墙体多次坍塌,城墙很多部位存在墙体裂缝、残 损、鼓胀、地基下沉等隐患。 苏州古典园林:对园林构成的主要威胁是大气污 染、水质污染、噪音污染和游人过多。 北京颐和园:2011 年2月10 日,颐和园霁清轩 南侧园墙发生坍塌,坍塌 6米。 大足石刻:风化、岩石脱落、渗漏水、微生物侵 蚀残损现象严重,大气环境污染是重要原因。空气中 的二氧化硫、二氧化氮、酸雨对石刻构成了极大威胁。 庐山:建有一条索道,老峰轨道登山缆车项目。 青城山和都江堰灌溉系统:都江堰二王庙在四川 汶川地震中毁于一旦,青城山道教古建筑群严重受损。 目前这些损毁的建筑正在修复之中。 武当山:建有一条索道。 五台山:建有一条索道通往黛螺顶。 峨眉山和乐山大佛:金顶索道和万年索道,乐山 大佛游人压力。 黄龙风景名胜区:索道。 黄山:在核心区内有玉屏、云谷和太平 3条客运 索道。 武陵源:百龙电梯和索道,自然景区城市化。 泰山:中天门索道、后石坞索道和桃花源索道。 Copyright © 2011 Hanspub SD  中国的世界遗产存在的问题与对策 Copyright © 2011 Hanspub SD 11 Figure 1. Technical approach of the protection and management of t h e world heritage s i tes 图1. 世界遗产保护和管理技术路线 三清山国家公园:南山索道和金沙索道。 三江并流保护区:自然因素包括地质灾害和生态 危机,如滑坡、泥石流、气候变暖、冰川消融、湖泊 沼泽化、湿地退化等。人为因素包括开山筑路、建筑 施工、计划建设水电站等。玉龙雪山有 3条索道,大 索道、牦牛坪索道(中索道)和云杉坪索道(小索 道)。 中国南方喀斯特:自然灾害频发、石漠化、生态 系统退化,地质灾害主要为地震、泥石流、滑坡、崩 塌等。重庆武隆的天生三桥景区和龙水峡地缝景区分 别修建了观光电梯,对遗产地的真实性和完整性构成 了威胁。 4.2. 保护对策 我国的政府主管部门应在遗产管理、人才培养、 资金投入等方面加大重视程度,与世界上发达国家先 进的管理方法接轨,在思想、方法、技术和可持续发 展中探索一条适合中国国情的世界遗产管理模式。我 国的世界遗产保护和管理技术路线见图 1。 (1) 健全科学管理体制:完善遗产地的科学管理 体制,设立国家统一的遗产管理机构,遗产应由国家 统一协调管理,不同类型的遗产地亟需统一归口管理 和科学决策。国家立法部门应尽早制定和出台《世界 遗产保护法》,构建以《世界遗产保护法》为核心的遗 产法律体系,完善行政管理和技术管理机制,开展数 字化管理建设,加强国际交流与合作等相关工作,加 强遗产保护的科学研究,引进人才,培训员工,提高 管理人员的科学管理水平。我国的遗产管理应与世界 先进管理接轨,作为遗产管理者应关注世界遗产领域 最新动态、全球战略和发展趋势。 (2) 普及世界遗产教育:主要包括普及世界遗产 教学、设置世界遗产专业、完善师资培训制度、构建 数字建设 综合分析 遗产公约 操作指南 实地调查 基 础 理 论 科 学 国 外 研 究 现 状 遴选标准 遗产价值 文化遗产 教 育 遗产保护 研 究 背 景 研 究 内 容 遗产管理 国 内 研 究 现 状 文 化 旅 游 遗产传承 案例分析 文献分析 数理统计 文化景观遗产 混合遗产 自然遗产 研 究 方 法 解 决 对 策 存 在 问 题 研 究 结 论  Issues and Strategies of World Heritage Sites in China 12 学科体系等。各相关院校应充分发挥学科和专业优势 设置相应的世界遗产课程。旅游院校和旅游专业应将 世界遗产课程作为专业必修课设置。农业大学可考虑 设置以农业遗产为主题的专业课程,工科院校可设置 工业遗产保护方面的课程。地质院校应发挥学科优势 设置与自然遗产相关的课程。建筑院校可设置建筑遗 产保护课程。艺术院校则应考虑设置非物质文化遗产 方面的课程。总之,各院校应发挥学校自身学科和专 业优势设置与世界遗产相关的课程,完善世界遗产学 科体系,培养世界遗产管理人才。 (3) 建立世界遗产学术交流机制:建立和完善高 校和科研部门世界遗产保护和管理方面的相关科研机 构设置,开展国内外学术交流,利用世界遗产地的资 源优势,开展文化与自然遗产研究,如遗产地的生物 多样性、地质灾害、生态环境等的研究,通过科学研 究促进世界遗产学科发展。 (4) 建立自然灾害预测系统:在世界遗产地建立 监测中心,完善数字化监测系统,对遗产地的地质灾 害(地震、海啸、火山爆发、泥石流等)、气候灾害(飓 风、雷电、洪灾、旱灾等)、生态环境等进行预测、分 析和处理,完善防灾、减灾和控灾机制。 (5) 协调遗产保护和开发的关系:在遗产资源保 护与经济建设和旅游开发中,遵循“保护是前提,发 展促保护”的原则,按照“严格保护、统一管理、合 理开发、永续利用”的方针,对世界遗产地实现有效 保护与合理利用。遗产保护与开发是遗产保护中最主 要的矛盾,保护世界遗产并不排斥对其合理开发利用 [12]。有序开发遗产地的遗产旅游、生态旅游、科考旅 游和文化旅游,通过旅游活动积累资金,从而增加对 遗产地保护方面的投入,促进世界遗产地的可持续发 展,带动地方经济的发展和人民生活水平的提高。 5. 世界遗产与可持续发展 保护世界文化与自然遗产的最终目的是为了人类 的发展,是现在和未来社会、科学、经济和文化生活 的一部分。世界遗产不仅可以带动地区的旅游、经济、 社会和环境效益的发展,更是科研和教育的基地,是 探究人类智慧、文明轨迹和自然奥秘的知识源泉。利 用世界遗产进行科学考察和传播历史文化知识是其价 值的真正体现。世界遗产可持续发展多元化目标具体 体现在科学目标、教育目标、文化目标和旅游目标[10]。 世界遗产具有无可替代的独特价值,作为文化遗 产的世界遗产反映出文化多元性,体现在风格各异的 历史名城、建筑群、文物、名胜古迹、考古遗址等, 这些优秀的世界文化遗产具有艺术创新、科学发现和 技术发明等特点,是人类智慧的结晶。自然遗产反映 出的动植物种群的多样性,对于动植物的生存发展, 特别是对于保护濒危动植物种群的栖息地,具有重要 意义和价值。自然遗产对于研究生命起源、地球科学、 生态系统、生物多样性以及人类与自然和谐和可持续 发展具有重要的科学意义。 世界遗产是社会科学和自然科学取之不尽用之不 竭的知识源泉,开发其教育功能将会极大地丰富各学 科的教学资源。世界文化遗产体现了人类的创造力和 智慧的结晶,是人类文明与进步的象征。 世界遗产旅游不仅可以大大推动旅游产业,而且 可以带动国家和地区经济的发展。空前高涨的世界遗 产旅游已给旅游业带来了前所未有的经济效益,遗产 旅游在旅游业中将起着越来越重要的作用,它必将推 动全球旅游业的快速发展。自世界遗产委员会于 1978 年公布了第一批共 12 项世界遗产以来,世界旅游进入 一个多元化的新时期。世界遗产旅游作为各国一个新 的旅游产品,促进了旅游业的大发展。世界遗产旅游 以其独特的魅力为国际旅游业开创了新契机。世界遗 产旅游作为可持续发展的一种旅游形式不仅最大限度 地满足人们寻幽访古和感受自然的渴望,而且还促进 了全球性文化交流[13]。遗产旅游作为特色旅游具有社 会、文化、科学和经济意义。 6. 结论 我国在世界遗产保护方面尽管取得了一些可喜的 成绩,但仍面临许多问题,主要涉及自然灾害和人为 因素两个方面。世界遗产的可持续发展是建立在健全 科学管理体制、完善世界遗产教育、培养世界遗产管 理人才、建立世界遗产学术交流机制、完善自然灾害 预测系统、协调遗产保护和开发的关系的基础上的。 世界遗产可持续发展多元化目标具体体现在科学目 标、教育目标、文化目标和旅游目标。世界遗产作为 文化-自然-社会复合系统,保护和利用其资源具有经 济效益、环境效益和社会效益。科学管理、立足保护、 Copyright © 2011 Hanspub SD  中国的世界遗产存在的问题与对策 Copyright © 2011 Hanspub SD 13 适度开发是世界遗产管理体系的基本框架,世界遗产 的保护和管理应在思想、方法、技术和可持续发展中 探索一条适合中国世界遗产的科学发展模式[14]。 参考文献 (References) [1] 陶伟. 中国“世界遗产”的可持续旅游发展研究[M]. 北京: 中 国旅游出版社, 2001. [2] 吴必虎, 李咪咪, 黄国平. 中国世界遗产地保护与旅游需求 关系[J]. 地理研究, 2002, 21(5): 617-626. [3] 陈耀华, 赵星烁. 中国世界遗产保护与利用研究[J]. 北京大 学学报(自然科学版), 2003, 39(4): 572-578. [4] 罗佳明. 中国世界遗产管理体系研究[M]. 上海: 复旦大学出 版社, 2004. [5] 徐嵩龄. 中国文化与自然遗产的管理体系改革[J]. 管理世界, 2006, 19(3): 63-73. [6] 张忍顺, 蒋娇芳, 张祥国. 中国“世界自然遗产”资源现状特征 与发展对策[J]. 资源科学, 2006, 28(1): 186-191. [7] 李文华, 闵庆文, 孙业红. 自然与文化遗产保护中几个问题 的探讨[J]. 地理研究, 2006, 25(4): 561-569. [8] 周年兴, 林振山, 黄震方等. 世界自然遗产地面临的威胁及 中国的保护对策[J]. 自然资源学报, 2008, 23(1): 25-32. [9] 李德仁. 虚拟现实技术在文化遗产保护中的应用[J]. 云南师 范大学学报(哲学社会科学版), 2008, 40(4): 1-7. [10] 孙克勤. 中国的世界遗产保护与可持续发展研究[J]. 中国地 质大学学报(社会科学版), 2008, 8(3): 36-40. [11] M. M. Li, B. H. Wu, L. P. Cai. Tourism development of world heritage sites in China: a geographic perspective. Tourism Man- agement, 2008, 29(2): 308-319. [12] 孙克勤. 世界遗产学[M]. 北京: 旅游教育出版社, 2008. [13] 孙克勤. 世界旅游文化[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007. [14] 孙克勤. 中国南方喀斯特世界自然遗产地存在的问题和保护 对策[J]. 资源开发与市场, 2010, 26(11): 1047-1049. |