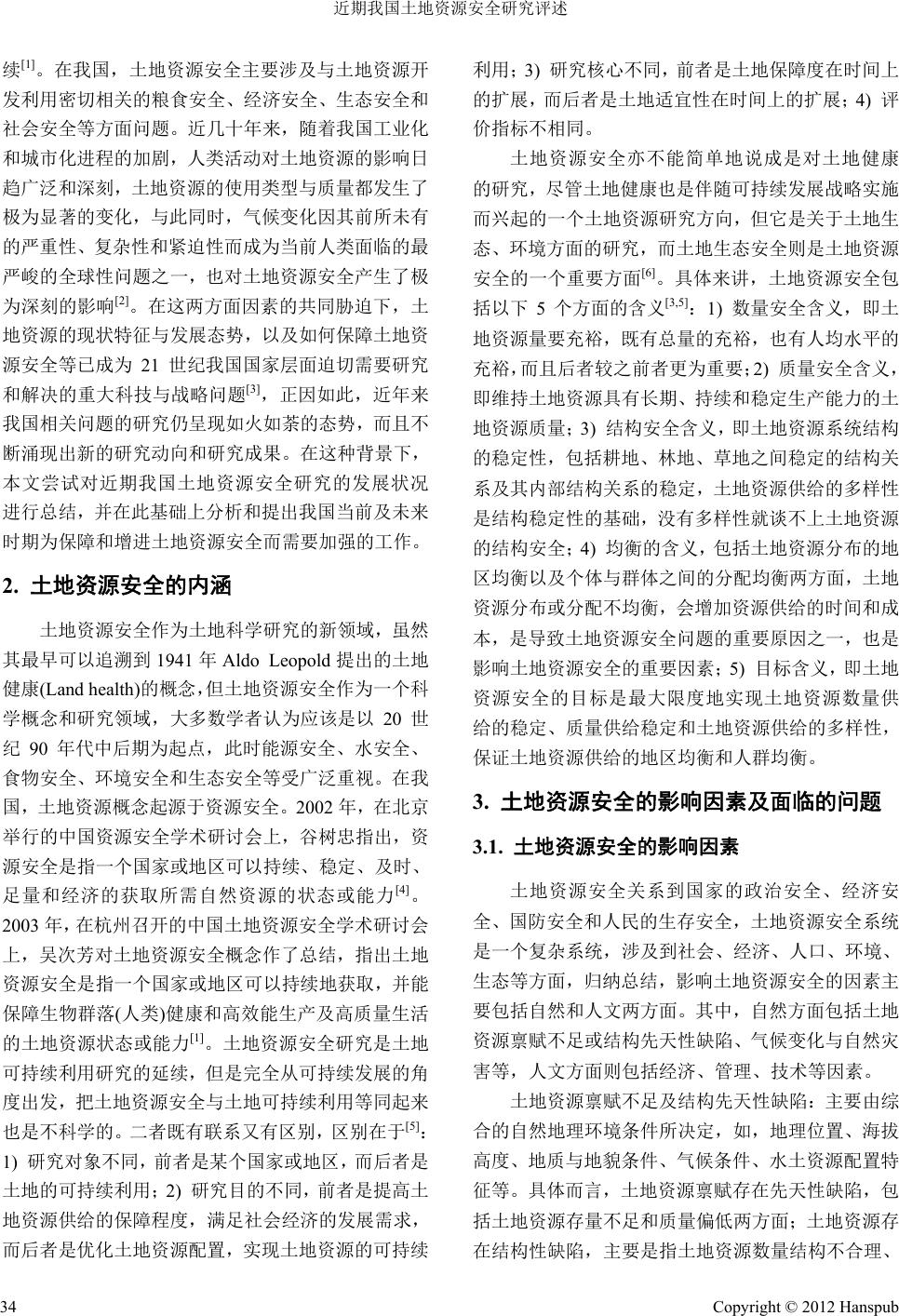

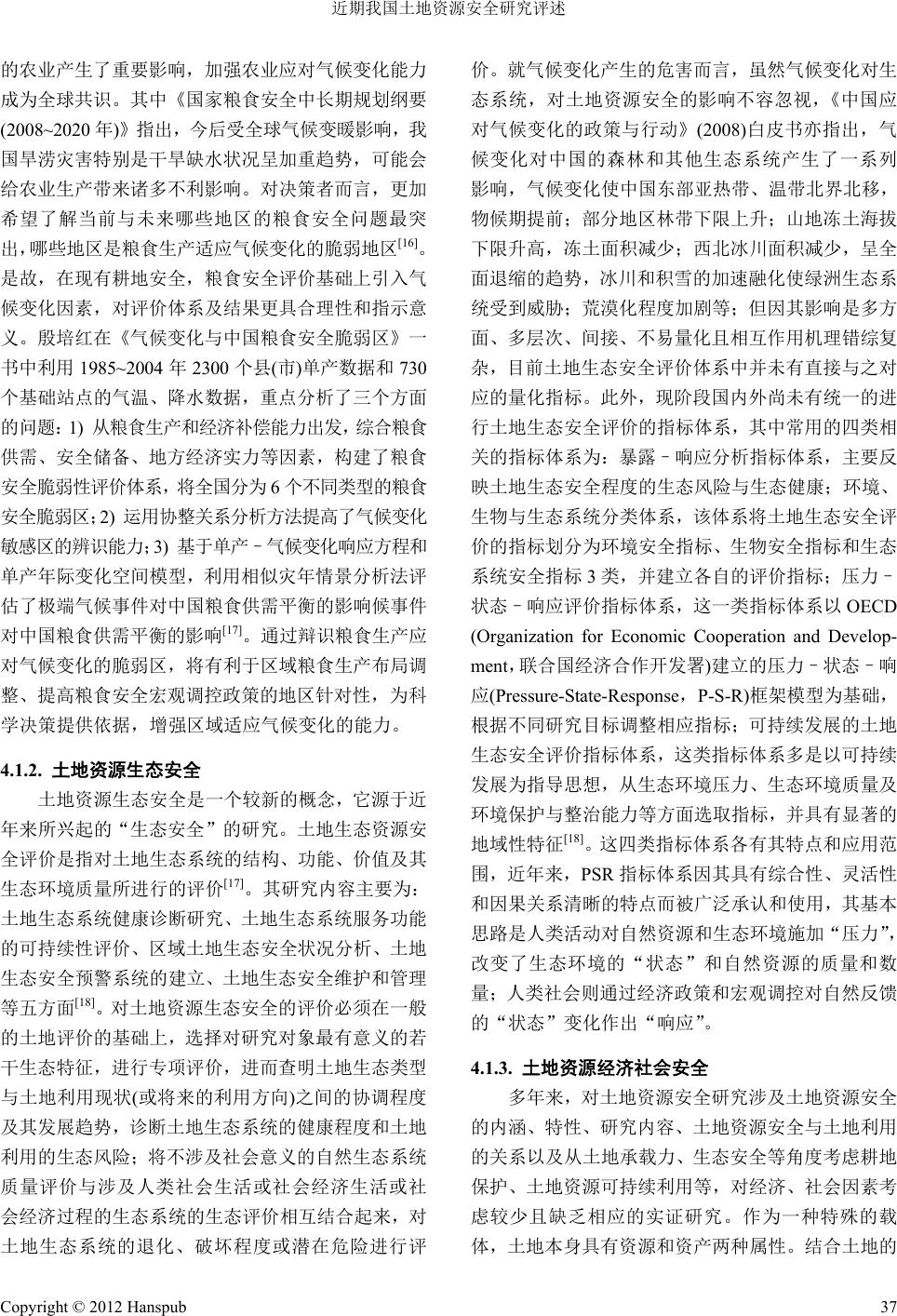

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2012, 1, 33-43 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2012.11004 Published Online April 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl) Review of the Land Resource Security in China at Present and in the Near Future Mingjie Li1,2, Xiyong Hou1 1Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai Institute of Coastal Zone Research (YIC), Chinese Academy of Sciences (CAS), Shandong Provincial Key Laboratory of Coastal Zone Environmental Processes, Yantai 2Graduate School of the Chinese Academy of Sciences, Beijing Email: {mjli, xyhou}@yic.ac.cn Received: Mar. 6th, 2012; revised: Mar. 15th, 2012; accepted: Mar. 19th, 2012 Abstract: Land resource security is an important component of resource security and is a continuation of sustainable utilization of land resource. With intensification of human activities and increasing effect of climate change, the security of land resource in China has been facing a very serious situation. Based on this background , this paper illustrated deep meaning problems and impact factors of the land resource security, research development, methodologies, development tendency of assessment of land resources security and security strategies of land resources security firstly. An d then, it revealed that it was tends to evaluate and predict the land resource security in future by adopting appropriate methods and assessment systems based on multi-discipline, technolo gies, especially taking into account of the interaction of cli- mate change. In all, this overview was aimed to make a much more profound understanding to the land resources secu- rity and to provide some referenced suggestions for further research and decision-makers. Keywords: Land Resource Security; Assessment of Land Resources Security; Climate Change; Development Tendency; Security Strategy 近期我国土地资源安全研究评述 李明杰 1,2,侯西勇 1 1中国科学院海岸带环境过程重点实验室(烟台海岸带研究所),山东省海岸带环境过程重点实验室, 中国科学院烟台海岸带研究所,烟台 2中国科学院研究生院,北京 Email: {mjli, xyhou}@yic.ac.cn 收稿日期:2012 年3月6日;修回日期:2012 年3月15 日;录用日期:2012 年3月19 日 摘 要:土地资源安全是资源安全的重要组成部分,是土地可持续利用的延续。随着人类活动的加剧以及气候变 化的影响,我国的土地资源安全问题面临着极其严峻的形势。基于此,本文从土地资源安全的内涵、现存问题、 影响因素及土地资源安全研究进展、技术方法、发展趋势以及土地资源安全保障等方面展开和阐述,得出借助多 科学和技术,采用合适方法、体系,尤其考虑气候变化相互作用机制等因素,对土地资源安全评价、预测并保障 是未来发展趋势的启示。本研究旨在加深对土地资源安全的理解并为今后对其深入的研究提供方向和建议。 关键词:土地资源安全;土地资源安全评价;气候变化;发展趋势;保障战略 1. 引言 土地资源安全是指一个国家或地区可以持续、稳 定、及时、经济地获取土地资源或土地资源产品,以 保障生物群落健康和高效能生产及高质量生活,同时 不损害其未来保障能力的土地资源状态或能力,是资 源安全问题的重要组成部分,是土地可持续利用的延 Copyright © 2012 Hanspub 33  近期我国土地资源安全研究评述 续[1]。在我国,土地资源安全主要涉及与土地资源开 发利用密切相关的粮食安全、经济安全、生态安全和 社会安全等方面问题。近几十年来,随着我国工业化 和城市化进程的加剧,人类活动对土地资源的影响日 趋广泛和深刻,土地资源的使用类型与质量都发生了 极为显著的变化,与此同时,气候变化因其前所未有 的严重性、复杂性和紧迫性而成为当前人类面临的最 严峻的全球性问题之一,也对土地资源安全产生了极 为深刻的影响[2]。在这两方面因素的共同胁迫下,土 地资源的现状特征与发展态势,以及如何保障土地资 源安全等已成为 21 世纪我国国家层面迫切需要研究 和解决的重大科技与战略问题[3],正因如此,近年来 我国相关问题的研究仍呈现如火如荼的态势,而且不 断涌现出新的研究动向和研究成果。在这种背景下, 本文尝试对近期我国土地资源安全研究的发展状况 进行总结,并在此基础上分析和提出我国当前及未来 时期为保障和增进土地资源安全而需要加强的工作。 2. 土地资源安全的内涵 土地资源安全作为土地科学研究的新领域,虽然 其最早可以追溯到 1941 年Aldo Leopold提出的土地 健康(Land heal t h)的概念,但土地资源安全作为一个科 学概念和研究领域,大多数学者认为应该是以 20 世 纪90 年代中后期为起点,此时能源安全、水安全、 食物安全、环境安全和生态安全等受广泛重视。在我 国,土地资源概念起源于资源安全。2002 年,在北京 举行的中国资源安全学术研讨会上,谷树忠指出,资 源安全是指一个国家或地区可以持续、稳定、及时、 足量和经济的获取所需自然资源的状态或能力[4] 。 2003 年,在杭州召开的中国土地资源安全学术研讨会 上,吴次芳对土地资源安全概念作了总结,指出土地 资源安全是指一个国家或地区可以持续地获取,并能 保障生物群落(人类)健康和高效能生产及高质量生活 的土地资源状态或能力[1]。土地资源安全研究是土地 可持续利用研究的延续,但是完全从可持续发展的角 度出发,把土地资源安全与土地可持续利用等同起来 也是不科学的。二者既有联系又有区别,区别在于[5]: 1) 研究对象不同,前者是某个国家或地区,而后者是 土地的可持续利用;2) 研究目的不同,前者是提高土 地资源供给的保障程度,满足社会经济的发展需求, 而后者是优化土地资源配置,实现土地资源的可持续 利用;3) 研究核心不同,前者是土地保障度在时间上 的扩展,而后者是土地适宜性在时间上的扩展;4) 评 价指标不相同。 土地资源安全亦不能简单地说成是对土地健康 的研究,尽管土地健康也是伴随可持续发展战略实施 而兴起的一个土地资源研究方向,但它是关于土地生 态、环境方面的研究,而土地生态安全则是土地资源 安全的一个重要方面[6]。具体来讲,土地资源安全包 括以下 5个方面的含义[3,5]:1) 数量安全含义,即土 地资源量要充裕,既有总量的充裕,也有人均水平的 充裕,而且后者较之前者更为重要;2) 质量安全含义, 即维持土地资源具有长期、持续和稳定生产能力的土 地资源质量;3) 结构安全含义,即土地资源系统结构 的稳定性,包括耕地、林地、草地之间稳定的结构关 系及其内部结构关系的稳定,土地资源供给的多样性 是结构稳定性的基础,没有多样性就谈不上土地资源 的结构安全;4) 均衡的含义,包括土地资源分布的地 区均衡以及个体与群体之间的分配均衡两方面,土地 资源分布或分配不均衡,会增加资源供给的时间和成 本,是导致土地资源安全问题的重要原因之一,也是 影响土地资源安全的重要因素;5) 目标含义,即土地 资源安全的目标是最大限度地实现土地资源数量供 给的稳定、质量供给稳定和土地资源供给的多样性, 保证土地资源供给的地区均衡和人群均衡。 3. 土地资源安全的影响因素及面临的问题 3.1. 土地资源安全的影响因素 土地资源安全关系到国家的政治安全、经济安 全、国防安全和人民的生存安全,土地资源安全系统 是一个复杂系统,涉及到社会、经济、人口、环境、 生态等方面,归纳总结,影响土地资源安全的因素主 要包括自然和人文两方面。其中,自然方面包括土地 资源禀赋不足或结构先天性缺陷、气候变化与自然灾 害等,人文方面则包括经济、管理、技术等因素。 土地资源禀赋不足及结构先天性缺陷:主要由综 合的自然地理环境条件所决定,如,地理位置、海拔 高度、地质与地貌条件、气候条件、水土资源配置特 征等。具体而言,土地资源禀赋存在先天性缺陷,包 括土地资源存量不足和质量偏低两方面;土地资源存 在结构性缺陷,主要是指土地资源数量结构不合理、 Copyright © 2012 Hanspub 34  近期我国土地资源安全研究评述 不配套。我国土地资源总量在世界上占有一定的优 势,但是很大一部分土地资源质量不高、禀赋不足, 不少区域土地资源数量结构不合理,这在很大程度上 威胁着我国的土地资源安全。 气候变化与自然灾害因素:在我国,各种自然灾 害,如,环境地质灾害、干旱与洪涝灾害、台风与风 暴潮、土壤盐碱化、水土流失、荒漠化、酸雨等问题 比较突出,长期威胁着我国的土地资源安全,与此同 时,气候变化则在很大程度上加剧了多种自然灾害的 分布范围和影响程度,及其时空分布的不确定性,对 土地资源安全构成更进一步的胁迫作用。新中国成立 以来,先后进行了 4次全国性的土壤侵蚀普查(截止到 2002 年),其中,三次遥感普 查得到的水土 流失面积 分别为 179 万km2、165 万km2、161.22万km2。若 考 虑风力侵蚀,我国目前土壤侵蚀的总面积约360多万 km2[7],每年新增水土流失面积 10,000 km2;荒漠化土 地面积已达 2.62 × 106 km2,且还在以每年 2400 km2 的速度扩展[8]。慈龙骏等人在未来气候变化对中国荒 漠化潜在影响的研究指出:近 50 a来,中国荒漠化面 积为 3.25 × 105 km2,沙漠化速率为3436~3600 km2/a。 预计到 2030 年中国荒漠化面积将达 4600 km2/a;到 2056 年中国荒漠化面积将达6.85 × 105 km2,荒漠化 扩展速率可达6731.7 km2/a[9]。在气候变化背景下,沿 海风暴潮、海冰、海咸水入侵等灾害类型导致海岸侵 蚀或土地质量下降从而影响到沿海区域的土地资源 安全。气候变化对耕地资源的影响不容乐观,如,改 变农业生产环境,影响作物的熟制,使农业生产模式 发生变化,增加农业生产成本,加剧生物入侵等,从 而严重影响耕地资源的粮食生产潜能,居煇等的研究 表明,气候增暖具有总体上使我国粮食大幅减产的趋 势,到 2030 年,中国种植业的整体生产能力可能会 下降 5%~10%[10],华北、江南、东北南部和四川盆地 等粮食主产区减产严重。 经济因素:不同的经济发展阶段、发展水平以及 对不同经济发展模式和道路的选择,决定了对土地资 源的态度和利用模式。不合理的土地利用开发模式是 影响土地资源安全的重要因素。工业化和城市化过程 占据大量土地资源,同时也是导致土地资源不合理开 发利用的重要原因,故而经济因素是威胁土地资源安 全的首要因素。改革开放以来,我国对土地资源的需 求随着经济建设的快速发展,呈增长趋势。进入21 世纪,我国在积极推进工业化、城市化的发展过程中, 土地资源的需求量将处于高峰,进而也对土地资源安 全造成极大威胁[8]。 管理因素:土地资源管理上的不当所造成的人为 缺陷,也是造成土地资源不安全的主要原因。虽然我 国已经制定了《土地法》等一些与土地资源保护有关 的法律、法规,但现有的这些法规与其它法规联系不 紧密,不能形成有机体系,且在执法过程中又存在执 法不严、违法不究的现象,受部门利益的驱使,各行 其是,各自为政,降低了土地资源保护的效率,致使 土地资源的开发利用一直处于无序和掠夺性利用的 混乱状态,土地的闲置、浪费惊人,并未有科学的土 地资源安全监测预警系统和安全评价体系以及信息 披露和信息共享机制,除不能对土地资源进行实时监 测外更不能对土地资源安全状况做出前瞻性的预报。 从建国到现在,我国人均耕地面积已由 0.26 ha降至 不足 0.1 ha[8]。 技术因素:技术的发展不仅对土地资源的需求量 和供应量产生较大影响,而且对土地资源的供给与需 求结构产生较大影响,在增加土地资源的需求量和提 高土地资源生产能力的同时,也扩大了资源领域与范 围。对于土地资源安全威胁最大的是落后的工业和农 业技术。 3.2. 土地资源安全面临的问题 总体上,目前我国面临着因耕地资源总量有限、 人均土地资源数量低、土地资源类型及质量区域差异 显著、水土资源空间分布不匹配、后备土地资源不足、 土地利用不合理、土地退化和损毁严重、土地污染加 剧等因素造成的土地资源数量安全危机、质量安全危 机和区域安全危机,以及因建成区发展征用农村土地 资源过程中普遍存在的征地补偿安置不合理、不到位 而引起的社会安全问题等[3]。其中,以土地资源数量、 质量及区域安全危机为主。 土地资源数量危机方面:随着工业化、城市化的 发展及农业结构调整,耕地资源大量流失,浪费严重。 据调查,全国耕地 1996 年为1.3 × 109 hm2,人均耕地 0.106 hm2,2004 年分别减为 1.2 × 109 hm2和0.094 hm2。短 短8年时间净减少耕地 7.5 × 107 hm 2,而同期 人口增加 7599 万,使人均耕地下降达 114%[3]。全国 已有 666 个县的人均耕地面积低于国际警戒线,使我 Copyright © 2012 Hanspub 35  近期我国土地资源安全研究评述 国成为世界上人地矛盾最突出的国家之一。未来20 年,我国将迎来人口高峰和工业化、城镇化快速发展 期,土地资源的供需矛盾将主要集中在耕地紧缺、建 设用地扩张和生态保育用地不足等方面。以耕地资源 为核心的耕地保护与建设占用、生态用地之间的矛盾 冲突将上升为土地资源数量安全的焦点问题。 土地资源质量危机方面:目前我国中低产田占耕 地总量的79%,无灌溉设施耕地占 60%,>25˚陡坡耕 地超过 600 万hm2,全国耕地平均有机质含量已降到 1%,低于欧美国家的 25%~4%[3]。具体来看,全国 56% 的耕地缺钾,70%~80%的耕地养分不足;号称中国“北 大仓”的东北黑土地,土壤有机质含量由开垦时的 8%~10%降为目前的 1%~5%。另长期以来不合理的土 地资源开发利用,导致土地退化,其中全国水土流失 面积达 356 亿hm2,占国土面积的 371%;全国沙漠 化、盐碱化的耕地分别达 393 万hm2和677 万hm2; 草地退化、沙化、盐碱化面积达135 亿hm2,占国土 面积的 141%。此外,由于过度利用和人为破坏,天 然草地年减少约 67 万hm2,超限额消耗森林 86,794 万hm2;由于工业“三废”的排放、污水灌溉、化肥、 农药、地膜的大量使用等造成土壤污染和耕地质量下 降等,其中,全国遭受工业“三废”污染的农田达700 万hm2,使粮食每年减产 100亿kg,并潜伏着严峻的 农产品质量危机。 土地资源区域安全危机方面:我国地域辽阔,区 域差异显著,致使土地资源问题亦不相同。东部沿海 地区在工业化、城镇化进程中农业用地快速向非农化 转移,耕地总量减少与质量下降的问题突出(根据建设 用地规划,1996~2010 年全国非农建设占用耕地 1967 万hm2,但 到2003年该指标已用去大部分,沿海个别 省份把 2010年前的指标都已用光);中部地区土地资 源数量与质量安全问题并存,人均耕地面积小,湿地 萎缩和农田面源污染严重;西部地区生态保护的战略 地位十分重要,目前毁林开荒、陡坡垦殖等盲目扩大 耕地现象严重存在,西北土地沙漠化、西南石漠化不 断加剧,不仅面临农村贫困化问题,且因退耕还林工 程建设中生态补偿的长效机制尚未建立,还潜伏着土 地社会安全问题;东北地区耕地资源的开发已接近饱 和,个别地方已过度开发,致使沙漠化、盐碱化和水 土流失严重发生,且农业基础设施年久失修,水土资 源匹配质量下降,粮食生产效益难以有效提高,影响 到国家粮食安全。 4. 土地资源安全研究概况 4.1. 土地资源安全研究现状 土地资源安全,主要涉及与土地资源开发利用密 切相关的粮食安全、生态安全、经济安全和社会安全 四个方面,土地资源安全研究亦最终体现在一个国家 或地区的粮食安全、生态安全、社会安全和经济安全 等方面的研究。土地资源经济安全与社会安全之间的 内在关系极为密切,因而经常被联系在一起加以讨 论,本文中也将两者放在一起予以讨论。 4.1.1. 土地资源粮食安全 粮食安全作为国际性概念被联合国国际 粮 农组织 于上世纪 70 年代正式提出,以后随着时间的推移,其 内涵和外延不断得到丰富和发展。基于我国特殊国情, 尽管粮食安全问题被屡屡重视且亦早已在党的十七大 报告中被提上日程,但直至目前,并未有统一的定义。 因粮食安全主要体现在耕地资源安全上,故耕地安全 是土地资源安全评价最重要的地方,其评价的核心。 目前专门研究耕地安全的文献相对较多,国内外学者 从不同角度对耕地安全问题进行讨论,主要是涉及耕 地保护问题、粮食问题、建设用地与农业发展争地等 问题展开。鉴于我国人多地少的矛盾,耕地安全形势 与安全研究引起我国学者特别广泛的关注。如张凤荣 等通过预测全国各生态区未来非农建设占用耕地、后 备土地资源开垦、土地整理复垦、生态退耕等各方面 的耕地资源变化,分别分析了1997~2010、2011~2030 年和 2031~2050年3个阶段的耕地数量与质量的变化, 深入研究了我国耕地的未来形势[11];赵其国等人则把 研究对象由耕地的数量与质量扩大到耕地资源系统自 身的安全,并由此探索中国耕地安全的诱发机制,针 对性的提出了耕地安全的相关政策[12]。倪绍祥等对江 苏省耕地安全问题进行探讨[13]。刘友兆等分析了中国 耕地资源质量的重要性和波动性、耕地质量改良的滞 后性与艰难性,指出了开展耕地质量预警研究的理论 与实践意义,并提出了耕地质量预警的方法与基本步 骤[14]。吴文盛等提出了耕地资源安全评价指标体系和 安全标准,并对我国耕地安全进行评价与预警[15]。与 此同时,在全球变化背景下,由于气候变化引发的极 端天气:干旱、暴雨、洪水、寒潮等对“靠天吃饭” Copyright © 2012 Hanspub 36  近期我国土地资源安全研究评述 的农业产生了重要影响,加强农业应对气候变化能力 成为全球共识。其中《国家粮食安全中长期规划纲要 (2008~2020 年)》指出,今后受全球气候变暖影响,我 国旱涝灾害特别是干旱缺水状况呈加重趋势,可能会 给农业生产带来诸多不利影响。对决策者而言,更加 希望了解当前与未来哪些地区的粮食安全问题最突 出,哪些地区是粮食生产适应气候变化的脆弱地区[16]。 是故,在现有耕地安全,粮食安全评价基础上引入气 候变化因素,对评价体系及结果更具合理性和指示意 义。殷培红在《气候变化与中国粮食安全脆弱区》一 书中利用 1985~2004 年2300 个县(市)单产数据和730 个基础站点的气温、降水数据,重点分析了三个方面 的问题:1) 从粮食生产和经济补偿能力出发,综合粮食 供需、安全储备、地方经济实力等因素,构建了粮食 安全脆弱性评价体系,将全国分为 6个不同类型的粮食 安全脆弱区;2) 运用协整关系分析方法提高了气候变化 敏感区的辨识能力;3) 基于单产–气候变化响应方程和 单产年际变化空间模型,利用相似灾年情景分析法评 估了极端气候事件对中国粮食供需平衡的影响候事件 对中国粮食供需平衡的影响[17]。通过辩识粮食生产应 对气候变化的脆弱区,将有利于区域粮食生产布局调 整、提高粮食安全宏观调控政策的地区针对性,为科 学决策提供依据,增强区域适应气候变化的能力。 4.1.2. 土地资源生态安全 土地资源生态安全是一个较新的概念,它源于近 年来所兴起的“生态安全”的研究。土地生态资源安 全评价是指对土地生态系统的结构、功能、价值及其 生态环境质量所进行的评价[17]。其研究内容主要为: 土地生态系统健康诊断研究、土地生态系统服务功能 的可持续性评价、区域土地生态安全状况分析、土地 生态安全预警系统的建立、土地生态安全维护和管理 等五方面[18]。对土地资源生态安全的评价必须在一般 的土地评价的基础上,选择对研究对象最有意义的若 干生态特征,进行专项评价,进而查明土地生态类型 与土地利用现状(或将来的利用方向)之间的协调程度 及其发展趋势,诊断土地生态系统的健康程度和土地 利用的生态风险;将不涉及社会意义的自然生态系统 质量评价与涉及人类社会生活或社会经济生活或社 会经济过程的生态系统的生态评价相互结合起来,对 土地生态系统的退化、破坏程度或潜在危险进行评 价。就气候变化产生的危害而言,虽然气候变化对生 态系统,对土地资源安全的影响不容忽视,《中国应 对气候变化的政策与行动》(2008)白皮书亦指出,气 候变化对中国的森林和其他生态系统产生了一系列 影响,气候变化使中国东部亚热带、温带北界北移, 物候期提前;部分地区林带下限上升;山地冻土海拔 下限升高,冻土面积减少;西北冰川面积减少,呈全 面退缩的趋势,冰川和积雪的加速融化使绿洲生态系 统受到威胁;荒漠化程度加剧等;但因其影响是多方 面、多层次、间接、不易量化且相互作用机理错综复 杂,目前土地生态安全评价体系中并未有直接与之对 应的量化指标。此外,现阶段国内外尚未有统一的进 行土地生态安全评价的指标体系,其中常用的四类相 关的指标体系为:暴露–响应分析指标体系,主要反 映土地生态安全程度的生态风险与生态健康;环境、 生物与生态系统分类体系,该体系将土地生态安全评 价的指标划分为环境安全指标、生物安全指标和生态 系统安全指标 3类,并建立各自的评价指标;压力– 状态–响应评价指标体系,这一类指标体系以 OECD (Organization for Economic Cooperation and Develop- ment,联合国经济合作开发署)建立的压力–状态–响 应(Pressure-State-Response,P-S-R)框架模型为基础, 根据不同研究目标调整相应指标;可持续发展的土地 生态安全评价指标体系,这类指标体系多是以可持续 发展为指导思想,从生态环境压力、生态环境质量及 环境保护与整治能力等方面选取指标,并具有显著的 地域性特征[18]。这四类指标体系各有其特点和应用范 围,近年来,PSR 指标体系因其具有综合性、灵活性 和因果关系清晰的特点而被广泛承认和使用,其基本 思路是人类活动对自然资源和生态环境施加“压力”, 改变了生态环境的“状态”和自然资源的质量和数 量;人类社会则通过经济政策和宏观调控对自然反馈 的“状态”变化作出“响应”。 4.1.3. 土地资源经济社会安全 多年来,对土地资源安全研究涉及土地资源安全 的内涵、特性、研究内容、土地资源安全与土地利用 的关系以及从土地承载力、生态安全等角度考虑耕地 保护、土地资源可持续利用等,对经济、社会因素考 虑较少且缺乏相应的实证研究。作为一种特殊的载 体,土地本身具有资源和资产两种属性。结合土地的 Copyright © 2012 Hanspub 37  近期我国土地资源安全研究评述 Copyright © 2012 Hanspub 38 资源与资产两方面的属性,土地资源经济安全应包括 两个方面内容:从资源角度出发,土地的数量、质量 与结构应当对国民经济发展起到有效的保证作用;从 资产角度出发,地价的涨幅应当与通货膨胀、人均可 支配收入增长等指标相适应,且未脱离由市场基础决 定的土地合理价格,使得房地产经济发展与国民经济 发展相协调[18]。土地资源是否处于经济安全状态,关 键是判断土地供给是否能保障经济社会发展需求。同 理,土地资源社会安全主要体现在制度保障上,因此, 土地资源社会安全的评价也即是制度安全的评价。结 合土地资源安全内涵,土地资源经济社会安全,经济 评价方面可考虑的影响因素比如:土地利用率、单位 土地固定资产投资额、城市综合容积率、新增建设用 地增长率、建设用地保障水平等;社会安全评价方面 可考虑的指标有:土地政策完备度、农民对征地制度 满意度、失业农民的就业率、土地征用价格占土地市 场价格比例、农民所得利益占征地利益比例等。但在 实际评价过程中因经济社会因素比较繁杂,很多指标 比如:地政策完备度、农民对征地制度满意度等不能 量化,只能通过问卷调查的方式进行量化。目前,对 土地资源经济社会安全方面的评价还很薄弱并未形 成统一且惯用的标准体系,更没有相应的气候变化量 化指标对其进行考量。 4.2. 土地资源安全研究的技术方法及案例 4.2.1. 土地资源安全研究的技术方法 随着信息技术,对地观测技术的发展,以及国家 对气候变化、土地资源安全的关注与重视,目前研究 方法以实证研究为主,通过收集大量第一手资料对现 状进行分析,在此基础上利用信息技术、空间分析等 方法进行归纳和集成。其中使用的评价模型大致可分 为单项评价法和综合评价法,具有代表性的单项评价 方法有计分法、因子分析法、相关分析法、模糊隶属 度分析法等;综合评价法有加权计分评价法、模糊综 合评价法、层次分析法、主成分分析法、灰色系统分 析法等[19]。另一些新的数学模型如蚁群算法、粒子算 法、禁忌算法、遗传算法、支持向量机算法、人工神 经网络、元胞自动机等已在数据挖掘、模式识别、图 像分析处理、评价与预测等方面得到广泛应用,在土 地资源安全评价,尤其是预警、预测中亦具有一定的 应用潜力,目前也初步和逐步被引入使用。其中,常 的评价方法[20-23]参见表 1。 用 Table 1. Assessment methods of land resource security 表1. 土地资源安全评价方法 代表方法 特点 综合指数法 体现评价的综合性、整体性和层次性,但易将问题简单化 层次分析法 把评价指标优化归类,需用定量指标较少,但存在较强主观性 模糊综合法 已考虑到研究对象的复杂和模糊性,但模糊隶属度及模糊函数不易确定,也存在主观因素 的干扰 灰色关联度 对系统参数要求不高,但分辨系数的确定带有一定主观性 物元评判法 从动态的角度识别变化因子,但关联函数形式不规范 主成分投影法 克服指标间信息重叠问题,客观确定评价对象的相应位置及安全等级,但未考虑指标实际 含义,易出现确定的权重与实际重要程度相悖情况 常用模型 BP 神经网络法 指标权值自动适应调整并可根据不同需要选取随意多个评价参数建模,具有很强的适应性, 但收敛速度慢,易陷入局部极小值 代用指标 系统动力学 以反馈控制理论为基础,以计算机仿真技术为手段的研究(土地资源承载力)复杂社会经 济系统的定量方法 景观生态学方法(景观指数) 能定量化的反映景观结构、功能、稳定性,但指数指标的计算要考虑尺度的影响,且只能 获取部分评价指标 3S 技术 更加有效直观动态地获取指标数据,但获取指标有限  近期我国土地资源安全研究评述 4.2.2. 土地资源安全研究案例 现简单列举和分析现行与土地资源安全评价相 关的几个典型实例。 土地资源生态安全方面:曾乐春,李小玲运用 “PSR”模型,从土地资源、生态环境和人文社会因 素3个方面来构建适合高度城市化大都市区土地资源 生态安全的评价指标体系,并对每个指标设置相应的 安全标准,以此作为安全指数标准对各指标进行直线 型无量纲化;运用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)确定各评价指标的权重;将无量纲化结 果与权重进行逐级综合从而得到安全结果。其次,以 1995~2005 年共 11年的安全评价结果作为时间序列, 应用 R/S(Rescaled Range Analysis)分析法对该市土地 资源未来安全发展趋势进行预测;最后,以 2004 年 市辖 10 区2市的安全评价结果作为原始数据,运用 系统聚类分析法对其安全差异进行分析[24]。 土地资源安全 3S技术方面:刘斌涛基于 GIS技 术构建了以建设用地安全指数和粮食安全指数为基 础的山区土地资源安全评价模型。其中以城镇化率作 为建设用地安全指数的权重,反映建设用地安全在区 域土地资源安全中的重要性;使用非城镇化率作为粮 食安全指数的权重,以反映农村土地安全状态在土地 资源安全中的重要性[25]。 土地资源安全评价新数学模型方面:张志勇,刘 希玉在 PSR模型基础上选用相应指标,基于支持向量 机(SVM)模型进行区域土地资源生态安全评 价研究, 结果表明采用 SVM 对土地资源的生态安全等级进行 评价是完全可行的,并且因为在评价过程中,SVM 模 型不需要人为的对指标数据分配权重,所以评价结果 更具客观性[26]。 土地资源安全预警、预测方面:郑荣宝在其《广 州市土地资源安全评价与预警研究》博士论文中,采 用目标预警系数法对耕地安全、因子分析法对建设用 地安全、综合指数法对土地生态安全等单项安全评价 的基础上,利用改进的人工神经网络模型(RBF)确定 广州市土地资源的综合安全状况,并采用综合指数 法、支持向量机分类法(Support Vector Machine, SVM) 和人工神经网络分类法(Artificial Neural Network, ANN) 对广州土地资源安全进行区域差异研究,并选 择最佳方案。研究过程中以30 m × 30 m的栅格为最 小的评价单元,从土地数量安全、质量安全、经济安 全和生态安全四方面构建广州市土地安全差异评价 的指标体系,采用综合指数法、支持向量机分类法和 神经元分类法分别进行土地资源安全值的计算。结果 表明支持向量机分类法比其它两种方法更具优势。并 指出对土地资源安全预警研究不仅要研究不同地类 的土地安全状况,而且要对土地资源安全总体作综合 评价,更要对土地资源安全的区域差异进行深入研 究。通过“3S”技术与人工神经网络技术、支持向量 机技术的综合,既能突破传统方法对统计数据的局 限,又可实现区域土地资源安全研究的等级量化、等 级空间的定位和可视化[18]。 考虑气候变化对土地资源安全影响方面:殷培红 在《气候变化与中国粮食安全脆弱区》一书中利用 1985~2004 年2300 个县(市)单产数据和 730 个基础站 点的气温、降水数据,重点分析了三个方面的问题: 1) 从粮食生产和经济补偿能力出发,综合粮食供需、 安全储备、地方经济实力等因素,构建了粮食安全脆 弱性评价体系,将全国分为 6个不同类型的粮食安全 脆弱区;2) 运用协整关系分析方法提高了气候变化敏 感区的辨识能力;3) 基于单产——气候变化响应方程 和单产年际变化空间模型,利用相似灾年情景分析法 评估了极端气候事件对中国粮食供需平衡的影响候 事件对中国粮食供需平衡的影响[16]。通过辩识粮食生 产应对气候变化的脆弱区,将有利于区域粮食生产布 局调整、提高粮食安全宏观调控政策的地区针对性, 为科学决策提供依据,增强区域适应气候变化的能力。 4.3. 土地资源安全研究存在的问题 虽然土地资源安全问题已引起国内外学者的广 泛关注,尤其对耕地/粮食安全、土地生态安全等进行 了十分有益的探索,但由于土地资源安全研究时间较 短,对土地资源安全认识程度也有待进一步加深,目 前还只能从土地的整体泛泛而谈,缺少具体的分类研 究与探讨,停留在土地资源安全的研究领域的初级阶 段。已有的研究存在较大的不足,与实际应用存在较 大的差距,主要表现在[18]: 4.3.1. 研究技术方法的不足 土地资源安全因其涵盖面广、影响因素众多且复 杂,大部分评价指标,尤其是社会、经济方面不能量 Copyright © 2012 Hanspub 39  近期我国土地资源安全研究评述 化,主要停留在一些定性的描述分析、统计分析及片 面的综合分析上。即便是可以量化的指标,获取指标 的方法、途径亦不统一,研究结果可比性差。虽然信 息技术,对地观测技术的发展,促使研究方法朝时间 与空间相结合、定性与定量相结合、宏观与微观相结 合、理论与实践相结合、传统方法与GIS 空间分析技 术相结合,以定量为主,定性为辅,多学科交叉融合 的方向发展,但方法不完善、不系统,大都自成体系, 无标准可言。评价方法主要为单项评价法和综合评价 法,各有优缺点。 4.3.2. 研究的综合性与系统性不足 土地资源安全研究应是涉及各种土地资源类型 以及包含生态、经济与社会安全等多种内涵的综合性 研究,但现有的研究大多数是对单项土地资源尤其是 耕地和单一的生态安全研究。完整的土地资源安全研 究应是针对区域主要的土地资源安全问题,在系统分 析土地资源安全影响机理的基础上,建立区域土地资 源安全评价指标体系、量化方法,构建以区域土地资 源安全数理评价模型和空间评价模型为基础的预警 系统,确定安全等级标准,通过预警分析评价,提出 行政、法律、经济等措施进行区域土地资源安全维护 与管理的对策与措施,但目前,总体而言土地资源安 全评价研究仍处于起步阶段,概念定性的研究多,评 价体系不完善,指标不统一,评价结果无可比性等。 4.3.3. 预警研究不足 土地资源安全评价的目的是通过现状评价尤其 是预测、预警确保资源安全,因现阶段土地资源安全 评价仍处于起步阶段,评价方法上数理评价、静态评 价模型较多,空间评价、动态评价模型少,在安全预 警的指标体系及预测方法上,国家尚未出台有关土地 资源安全与预警研究的相关规程,导致研究结果在全 国范围内缺乏可比性。另现有的研究大多偏重探讨区 域土地资源安全问题,缺少对土地资源安全具体评价 与预警的研究,而从长远来看,确保土地资源安全和 可持续的手段主要在于现有安全评价的基础上的预 警体制,尤其对是土地资源安全问题比较突出的经济 快速发展地区的土地资源预警。 4.4. 土地资源安全研究的未来趋势 土地资源安全研究实质是在充分分析土地资源 类型、数量、质量、分布等基础上,探讨各类用地的 现状与问题,通过对其影响机理的定量、系统分析, 建立土地资源安全评价的指标体系及其数据库,以相 关数理评价模型和空间评价模型为基础,进行安全性 评价,并进行预测、预警分析,从而提出确保土地资 源安全的对策与措施的复杂且综合性研究。其未来的 发展趋势主要表现为多学科与技术的交叉、结合;静 态评价向动态预测的转变以及考虑气候变化作用机 制等方面。 4.4.1. 多学科与技术的交叉和结合 土地资源安全评价尤其是其模型发展离不开现 代科学技术,GIS、RS 及GPS技术使人们可以利用卫 星的光谱资料信息和数字化的环境资料对广大地区 自然社会经济要素进行识别、分析和分类,使得在大 范围尺度内对土地资源系统各要素的动态进行长期 连续地监测成为可能。近几年,随着计算机计算速度 的加快和空间数据采集的便捷,把以上几项技术整合 到土地资源安全模型及预警、预测分析系统中将是未 来几年土地生态安全研究的强大动力。因土地类型、 土地利用方式、土地结构和功能以及土地生态环境成 为评价土地资源安全的核心指标,未来具体实施技术 和方法可参考如下[27]。 在数字化土地调查方面:集成 3S 技术、惯导技 术和网络技术等,开发形成满足不同比例尺的城镇地 籍调查、土地利用现状调查及其变更调查需求的技术 体系和作业流程。开展伽利略、北斗卫星定位系统, 光学遥感、雷达遥感、高光谱遥感和新型遥感数据等 在土地调查中的应用研究,实现土地数量和质量信息 的自动化诊断和识别。 在土地利用与生态环境监测网络建设方面:采用 遥感技术与地面调查、观测网点相结合,构建涵盖资 源环境要素的土地利用和生态环境监测平台。 在土地资源节约集约利用方面:研究不同尺度和 不同地域的土地利用与社会经济发展、生态环境的关 系,建立城市用地、小城镇用地、工业用地、基础设 施用地、开发区、农村用地等不同尺度的土地集约利 用评价指标体系和评价方法。开展土地市场动态监测 与预警网络系统建设,发展土地市场监测数据处理技 术与方法。 Copyright © 2012 Hanspub 40  近期我国土地资源安全研究评述 4.4.2. 静态的现状评价转向动态的预警、预测 目前所进行的土地资源评价工作主要是整个评 价系统中的一部分现状评价,是对复杂系统内部各子 系统间关系的静态评价与描述,然而短期研究不能揭 示数年或几十年的变化趋势,也不能解释这些变化的 因果关系,因此过程安全愈来愈受到重视。近几年国 际上出现了一种预测土地资源状态、生态系统服务和 自然资本过程的土地安全生态预报[28],风险评价、环 境预警及生态安全预警都可以包括到生态预报中。目 前,尽管土地资源安全预报尚未形成一个成熟的预报 方法和体系,但对于土地资源安全研究来讲,积极探 讨兼备评价、预警与预测的安全模型将成为未来研究 的重点领域。 4.4.3. 土地资源安全评价对气候影响机制的分析 日趋深入 在全球气候变化背景下,尽管我们对全球变化的 研究还不够,了解甚少(联合国政府间气候变化专门委 员会(IPCC)报告源于发达国家地球系统模拟研究的结 果),但人类活动作为主导因素所导致的土地利用与土 地覆盖变化(LUCC)通过地球生物物理过程影响全球 气候变化的研究,已引起重视。国家“973”计划全 球变化研究重大科学研究计划“大尺度土地利用变化 对全球气候的影响”项目已启动,旨在认识人类重大 土地利用活动和城市化对气候和生态系统的影响,揭 示大尺度土地利用变化对气候与生态系统的作用机 理,定量分析与预测大尺度土地利用变化对区域及全 球变化的影响,以此预测未来LUCC 情景及其对全球 气候变化的影响,提高对全球变化的科学认识,并为 国家制定相关应对策略提供科学支撑[29,30]。若对土地 资源安全评价过程中引入气候影响机制,对评价结果 及预测、预警更具指导意义,但就目前发展趋势看, 这只是长期愿景,具体实施起来还很难,还有很长的 一段路要走。 5. 土地资源安全保障战略 土地资源安全是资源安全的核心,国外对土地资 源安全的关注来自政府、非政府组织、社会公众等诸 方面,他们从不同的角度和利益阶层考虑土地资源安 全问题。我国的土地资源安全问题有其特有的国情与 现状,不仅不同区域与地区之间也有不同的土地资源 安全形情。具体问题具体分析对我国土地资源安全保 障问题从国家、区域宏观层面以及区域微观层面进行 分析与解析。 5.1. 宏观层面 针对目前我国土地资源 安全 出现 的问 题与 危机, 刘彦随研究员站在国家的角度提出保障我国土地资源 安全的五大战略,即:强化土地利用总体规划,推进 土地资源持续利用战略;转变土地资源利用理念,实 现土地利用优化配置战略;遵循地域差异性,实行区 域化土地资源安全战略;夯实土地资源基础,强化土 地质量安全战略;发挥比较优势,充分利用国际资源 的外向型战略[3]。依据《国民经济和社会发展第十一个 五年规划纲要》确定 的战略目标,以及《 国土资源“十 一五”规划纲要》的要求设立的“十一五”国家科技 支撑计划重点项目《区域土地资源安全保障与调控关 键技术研究》,其核心是解决土地管理和 耕地保护的重 大技术支撑问题。具体包括“精准土地”调查技术系 统、区域土地综合承载能力评价技术开发、区域土地 集约利用与节地关键技术研究、区域土地利用协同耦 合与规划关键技术、区域耕地保护监控与预警关键技 术、区域土地资源安全保障与调控系统技术集成与示 范等 6个方面,研究所取得的成果,将 为实施严格土 地管理和耕地保护、区域国土规划编制和实施、区域 节约集约利用土地、区域土地利用总体规划和年度用 地计划编制和实施提供技术支撑,成果的应用,将大 大提升区域土地管理能力,提高土地利用 效益与效率, 减少经济、社会和生态、环境风险,缓解土地供需矛 盾,提高决策的科学化水平。除此之外在宏观层面还 可从构建土地资源安全保障体系,健全和完善相关的 土地法规、政策、制度等方面加强土地资源安全的保 障。比如:建立相对完善的国土资源管理科学理论体 系,在国土资源经济、法律和管理等方面取得一批创 新成果;建成相对完善的国土资源技术标准体系和技 术监督体系;建立国土资源管理宏观调控指标体系、 绩效评价与行政监控体系、辅助决策 支持体系等。 考虑到气候变化影响土地资源安全,积极应对气 候变化,关乎国家根本利益,我国应对气候变化的方 案是按照全面贯彻落实科学发展观的要求,把应对气 候变化与实施可持续发展战略、加快建设资源节约 Copyright © 2012 Hanspub 41  近期我国土地资源安全研究评述 型、环境友好型社会和创新型国家结合起来,纳入国 民经济和社会发展总体规划和地区规划;一方面抓减 缓温室气体排放,一方面抓提高适应气候变化的能力 [31]。具体来看,国家层面在正确应对气候变化与经济 发展关系基础上,将采取一系列法律、经济、行政及 技术等手段,大力节约能源、优化能源结构,适度低 碳发展、减排温室气体、改善生态环境,加强气候变 化对土地利用和土地资源安全影响机制的探究,提高 公众气候变化意识,完善气候变化管理机制并加强气 候应对能力建设等。 5.2. 微观层面 区域的差异性促使土地资源安全的保障问题变 得纷繁复杂,在保护现有耕地资源,进行土地利用调 查、规划、监管、土地生态保护以及整治的基础上, 进行土地资源优化配置及节约集约利用是需执行的 有利措施。其中,土地资源优化主要是指合理调配各 土地利用类型在各产业部门用地,合理配置各产业部 门根据自身用地指标与部门内用地的组合以及地块 内部不同品种或类别的配置等,以致在合理利用的基 础上同时达到最大土地产出效益;土地资源集约节约 利用则在较大尺度上通过各产业部门建立基于高效、 节约的用地指标,实现土地资源的集约利用或小尺度 上实现地块内部不同建筑物容积率、建筑密度或农业 生产集约利用[32]。尽管二者侧重不同,但只有二者高 度统一,协调运作,才有利于实现土地资源持续利用 的目标。 具体到土地利用调查、规划、监管、土地生态保 护以及整治,参考借鉴前面提及的调查技术、方法并 在相应政策的基础上切实保护耕地;控制建设用地规 模,转“外延式”扩张为“挖内涵”的土地利用模式; 合理规划、因地制宜并进行适宜的土地开发和利用; 加强土地利用监管和惩治力度,做好水土保持工作; 控制、减少污染、减少人为CO2排放、保护环境、借 助高新技术进行清洁生产等。 6. 结语 本文从土地资源安全内涵、现存问题、 影 响因素 及土地资源安全研究进展、不足、趋势以及土地资源 安全保障等方面对我国土地资源安全研究进行阐述, 旨在加深对土地资源安全的理解并为今后对其深入的 研究提供方向和建议。其中研究过程中的几点启示: 1) 土地资源安全关乎国家、人民、社会和政治经 济安全,当前我国面临的土地数量、质量、结构等方 面的危机以及气候变化对土地资源的危害等问题迫 切需要建立适宜的评价体系并采用合适的模型方法 进行土地资源安全评价和保护。 2) 现行土地资源安全评价及指标体系需进一步 完善和统一,与此同时,其评价方法和技术,尤其是 信息、土地、气候等多学科以及 3S 等多技术的交叉 和结合,以及由现阶段静态评价转动态预警、预测是 未来发展趋势。 3) 土地资源安全的保障、维护与管理是安全评价 的最终目的,全面进行土地安全优化与调控,建立安 全保障体系是土地资源安全的基础保障。 4) 虽然气候变化对土地资源的影响以潜在为主, 但其影响程度会随着时间的推移而与日俱增,需要从 长远和全局加以谋划和应对[2]。在探究气候变化对土 地资源安全尤其是土地利用影响机制的基础上,应尝 试建立气候变化对土地资源安全影响的应对和评估 系统,为国家制定应对气候变化措施提供科学依据。 但因气候变化对土地资源安全的相互作用机制机理 不清楚,考虑气候变化因素的土地资源安全研究,还 需很长的一段路要走。 7. 致谢 本文得到了中国科学院知识创新工程重要方向 项目(kzcx2-yw-224)和中国科学院战略性先导科技专 项——应对气候变化的碳收支认证及相关问题(XDA 05130703)的资助,表示感谢! 参考文献 (References) [1] 吴次芳, 鲍海君等. 土地资源安全研究的理论与方法[M]. 北 京: 气象出版社, 2004: 59-60. [2] 姚雪峰, 张韧, 郑崇伟等. 气候变化对中国国家安全的影响 [J]. 气象与减灾研究, 2011, 34(1): 56-62. [3] 刘彦随. 保障我国土地资源安全的若干战略思考[J]. 战略与 决策研究, 2006, 21(5): 379-384. [4] 谷树忠. 资源安全及其基本属性与研究框架[J]. 自然资源学 报, 2002, 17(3): 280-285. [5] 毛良祥. 区域土地资源安全评价研究——以金坛市为例[D]. 南京农业大学, 2004. [6] 陈美球, 吴次芳. 土地健康研究进展[J]. 江西农业大学学报 (自科版), 2002, 24(3): 324-329. [7] 中国科学院可持续发展战略研究组. 2007 中国可持续发展战 Copyright © 2012 Hanspub 42  近期我国土地资源安全研究评述 Copyright © 2012 Hanspub 43 略报告——水: 治理与创新[M]. 北京: 科学出版社, 2007: 79. [8] 郭凤芝. 土地资源安全评价的几个理论问题[J]. 山西财经大 学学报, 2004, 26(3): 61-65. [9] 慈龙骏, 杨晓晖, 陈仲新. 未来气候变化对中国荒漠化的潜 在影响[J]. 地学前缘, 2002, 9(2): 287-294. [10] 居煇, 熊伟, 马世铭等. 气候变化与中国粮食安 全[M]. 北京: 学苑出版社, 2008: 6-16. [11] 张凤荣. 中国耕地的数量与质量变化分析[J]. 资源科学, 1998, 20(5): 32-39. [12] 赵其国. 中国耕地资源安全问题及相关对策思考[J]. 土壤, 2002, 45(6): 293-302. [13] 倪绍祥, 谭少华. 江苏省耕地安全问题探讨[J]. 自然资源学 报, 2002, 17(3): 307-312. [14] 刘友兆, 马欣, 徐茂. 耕地质量预警[J]. 中国土地科学, 2003, 17(6): 9-12. [15] 吴文盛, 朱军, 郝志军. 耕地资源安全的评价与预警[J]. 地 域研究与开发, 2003, 22(5): 46-49. [16] 殷培红. 气候变化与中国粮食安 全脆弱 区[M]. 北京: 中国环 境科学出版社, 2011. [17] 吴次芳, 徐保根. 土地生态学[M]. 北京: 中国大地出版社, 2003: 102-103. [18] 郑荣宝. 广州市土地资源安全评价与预警研究[D]. 中山大学, 2008. [19] 黄晓宇, 丰雷, 郭惠宁. 我国土地资源经济安全评价研究初 探[J]. 中国国土资源经济, 2010, 28(1): 47-50. [20] 李小玲. 广州市土地资源生态安全评价[D]. 中山大学, 2006. [21] 黄辉玲. 土地资源安全评价的指标体系及其利用[J]. 农机化 研究, 2006, 1: 55-56. [22] 张虹波, 刘黎明. 土地资源生态安全研究进展与展望[J]. 地 理科学进展, 2006, 25(5): 77-85. [23] 格日乐. 额济纳绿洲土地资源安全研究[D]. 内蒙古师范大学, 2005. [24] 曾乐春, 李小玲. 土地资源生态安全评价及分析——以广州 市为例[J]. 国土与自然资源研究, 2011, 4: 56-59. [25] 刘斌涛, 刘邵权, 陶和平等. 基于 GIS的山区土地资源安全 定量评价模型——以四川省凉山州为例[J]. 地理学报, 2011, 66(8): 1131-1140. [26] 张志勇, 刘希玉. 基于 SVM 的区域土地资源生态安全评价研 究[J]. 计算机工程与应用, 2009, 45(10): 245-248. [27] 国土资源部中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)[URL], 2007. http://www.cgs.gov.cn/KXyanjiu/GHbushu/ZCqiguihua/354_18 24.htm [28] J. S. Clark, S. R. Carpenter, M. Barber, et al. Ecological fore- casts: An emerging imperative. Science, 2001, 293(5530): 657- 660. [29] 973 项目“大尺度土地利用变化对全球气候的影响” [URL], 2010. http://www.cas.cn/hy/xshd/201006/t20100629_2889261.html [30] 刘纪远, 邵全琴, 延晓冬等. 土地利用变化对全球气候影响 的研究进展与方法初探[J]. 地球科学进展, 2011, 6(10): 1015-1022. [31] 中国应对气候变化国家方案[URL], 2007. http://www.sdpc.gov.cn/xwfb/t20070604_139486.html [32] 王静. 土地资源优化配置、集约利用和持续利用三者的辨证 关系[URL], 2007. http://www.mlr.gov.cn/tdzt/zdxc/tdr/20051t/gdbh/200711/t20071 1/27_664218.html |