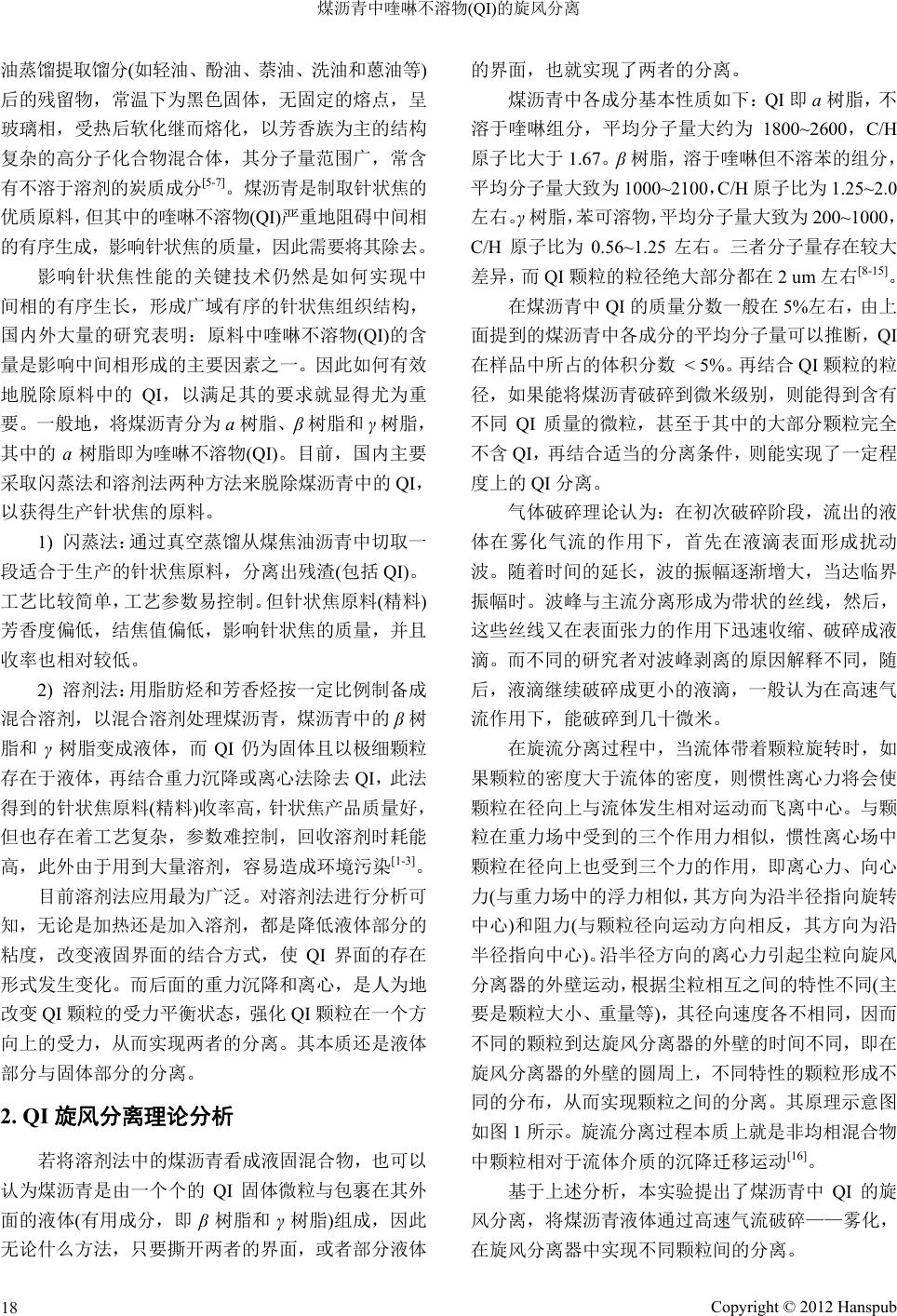

Hans Journal of Chemical Engineering and Technology 化学工程与技术, 2012, 2, 17-22 http://dx.doi.org/10.12677/hjcet.2012.22004 Published Online April 2012 (http://www.hanspub.org/journal/hjcet) Removal of Quinoline-Insolubles (QI) in Coal Tar Pitch by Gas Cyclones and Swirl Tubes Bo Tang, Wenfeng Xi, Lan Chen, Hui hui Hu, Yuxian g L i ang* School of Chemical Engineering, Sichuan University, Chengdu Email: *lyxgs623a@163.com Received: Mar. 3rd, 2012; revised: Mar. 20th, 2012; accepted: Mar. 27th, 2012 Abstract: This paper analyzes the status of QI in coal tar pitch, considering knowledges of smashing by high-speeding gas and gas cyclones, a means of removal of QI is advanced that liquid of coal tar pitch is atomized firstly by high-speeding gas and then removing of QI in coal tar pitch by gas cyclones and swirl tubes. The datas certify that QI can be removed from Coal tar pitch in this means and the level of QI is below 1%. Analyzing granule of Coal tar pitch in micro-aspects verifies the theoretical basis of this method. Because this means compares with other methods used in industry, there is huge advantage in energy consumption. So this study provides a new means of removing QI in coal tar pitch in industry. Keywords: Coal Tar Pitch; QI; Gas Cyclones and Swirl Tubes; Atomization 煤沥青中喹啉不溶物(QI)的旋风分离 唐 波,习文峰,陈 兰,胡慧慧,梁玉祥* 四川大学化工学院,成都 Email: *lyxgs623a@163.com 收稿日期:2012 年3月3日;修回日期:2012 年3月20日;录用日期:2012 年3月27日 摘 要:本文分析了 QI 在煤沥青中的存在形式,结合高速气体破碎和旋流分离的有关知识,提出了首先使用高 速气体将煤沥青液体雾化,然后使用旋风分离器分离其中的 QI。实验数据表明:此方法能顺利将煤沥青中 QI 的脱除,使其含量低于1%。雾化颗粒的微观分析,也验证了此方法的理论基础。由于这种方法与工业上其他常 用的方法相比,在能量消耗方面存在着巨大优势,因此本研究为工业上脱除 QI 提供了一种新的思路。 关键词:煤沥青;喹啉不溶物;旋风分离;雾化 1. 引言 针状焦是生产高功率和超高功率石墨电极的优 质原料,目前我国已经掌握了生产高功率和超高功率 石墨电极的技术,但其原料——针状焦品质并不理想, 与日本等发达国家的同类产品相比尚有明显差距,国 内超高功率电极用针状焦仍大量依赖进口,严重制约 国内电炉炼钢技术的发展,导致炼钢成本和能源消 耗居高不下[1]。针状焦是外观为银灰色、有金属光泽 的多孔固体,表面呈明显的细长针状或纤维状的纹理 走向,有润滑感。在偏光显微镜下观察针状焦,外观 针状结构比较大的针状焦其总方向度非常好,针束长 而直,平行于纤维方向的任意断面,大部分结构均呈 各向异性的流线状,也有部分各向异性很强的片状组 织。针状焦是大分子缩合芳烃的分子晶体,芳香烃以 层状堆积而成[1-4]。 煤沥青全称为煤焦油沥青(coal-tar pitch),是 煤焦 *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 17  煤沥青中喹啉不溶物(QI)的旋风分离 油蒸馏提取馏分(如轻油、酚油、萘油、洗油和蒽油等) 后的残留物,常温下为黑色固体,无固定的熔点,呈 玻璃相,受热后软化继而熔化,以芳香族为主的结构 复杂的高分子化合物混合体,其分子量范围广,常含 有不溶于溶剂的炭质成分[5-7]。煤沥青是制取针状焦的 优质原料,但其中的喹啉不溶物(QI)严重地阻碍中间相 的有序生成,影响针状焦的质量,因此需要将其除去。 影响针状焦性能的关键技术仍然是如何实现中 间相的有序生长,形成广域有序的针状焦组织结构, 国内外大量的研究表明:原料 中喹啉不 溶物 (QI)的含 量是影响中间相形成的主要因素之一。因此如何有效 地脱除原料中的QI,以满足其的要求就显得尤为重 要。一般地,将煤沥青分为 a树脂、β树脂和 γ树脂, 其中的 a树脂即为喹啉不溶物(QI)。目前,国内主要 采取闪蒸法和溶剂法两种方法来脱除煤沥青中的 QI, 以获得生产针状焦的原料。 1) 闪蒸法:通过真空蒸馏从煤焦油沥青中切取一 段适合于生产的针状焦原料,分离出残渣(包括 QI)。 工艺比较简单,工艺参数易控制。但针状焦原料(精料) 芳香度偏低,结焦值偏低,影响针状焦的质量,并且 收率也相对较低。 2) 溶剂法:用脂肪烃和芳香烃按一定比例制备成 混合溶剂,以混合溶剂处理煤沥青,煤沥青中的 β树 脂和 γ树脂变成液体,而 QI 仍为固体且以极细颗粒 存在于液体,再结合重力沉降或离心法除去QI,此 法 得到的针状焦原料(精料)收率高,针状焦产品质量好, 但也存在着工艺复杂,参数难控制,回收溶剂时耗能 高,此外由于用到大量溶剂,容易造成环境污染[1-3]。 目前溶剂法应用最为广泛。对溶剂法进行分析可 知,无论是加热还是加入溶剂,都是降低液体部分的 粘度,改变液固界面的结合方式,使 QI 界面的存在 形式发生变化。而后面的重力沉降和离心,是人为地 改变 QI 颗粒的受力平衡状态,强化QI 颗粒在一个方 向上的受力,从而实现两者的分离。其本质还是液体 部分与固体部分的分离。 2. QI旋风分离理论分析 若将溶剂法中的煤沥青看成液固混合物,也可以 认为煤沥青是由一个个的 QI 固体微粒与包裹在其外 面的液体(有用成分,即β树脂和 γ树脂)组成,因此 无论什么方法,只要撕开两者的界面,或者部分液体 的界面,也就实现了两者的分离。 煤沥青中各成分基本性质如下:QI即a树脂,不 溶于喹啉组分,平均分子量大约为1800~2600,C/H 原子比大于 1.67。β树脂,溶于喹啉但不溶苯的组分, 平均分子量大致为1000~2100,C/H 原子比为1.25~2.0 左右。γ树脂,苯可溶物,平均分子量大致为 200~1000, C/H 原子比为 0.56~1.25 左右。三者分子量存在较大 差异,而 QI 颗粒的粒径绝大部分都在 2 um左右[8-15]。 在煤沥青中 QI 的质量分数一般在 5%左右,由上 面提到的煤沥青中各成分的平均分子量可以推断,QI 在样品中所占的体积分数 < 5%。再结合 QI 颗粒的粒 径,如果能将煤沥青破碎到微米级别,则能得到含有 不同 QI 质量的微粒,甚至于其中的大部分颗粒完全 不含 QI,再结合适当的分离条件,则能实现了一定程 度上的 QI 分离。 气体破碎理论认为:在初次破碎阶段,流出的液 体在雾化气流的作用下,首先在液滴表面形成扰动 波。随着时间的延长,波的振幅逐渐增大,当达临界 振幅时。波峰与主流分离形成为带状的丝线,然后, 这些丝线又在表面张力的作用下迅速收缩、破碎成液 滴。而不同的研究者对波峰剥离的原因解释不同,随 后,液滴继续破碎成更小的液滴,一般认为在高速气 流作用下,能破碎到几十微米。 在旋流分离过程中,当流体带着颗粒旋转时,如 果颗粒的密度大于流体的密度,则惯性离心力将会使 颗粒在径向上与流体发生相对运动而飞离中心。与颗 粒在重力场中受到的三个作用力相似,惯性离心场中 颗粒在径向上也受到三个力的作用,即离心力、向心 力(与重力场中的浮力相似,其方向为沿半径指向旋转 中心)和阻力(与颗粒径向运动方向相反,其方向为沿 半径指向中心)。沿半径方向的离心力引起尘粒向旋风 分离器的外壁运动,根据尘粒相互之间的特性不同(主 要是颗粒大小、重量等),其径向速度各不相同,因而 不同的颗粒到达旋风分离器的外壁的时间不同,即在 旋风分离器的外壁的圆周上,不同特性的颗粒形成不 同的分布,从而实现颗粒之间的分离。其原理示意图 如图 1所示。旋流分离过程本质上就是非均相混合物 中颗粒相对于流体介质的沉降迁移运动[16]。 基于上述分析,本实验提出了煤沥青中 QI 的旋 风分离,将煤沥青液体通过高速气流破碎——雾化, 在旋风分离器中实现不同颗粒间的分离。 Copyright © 2012 Hanspub 18  煤沥青中喹啉不溶物(QI)的旋风分离 混合流进入旋风分离器, 颗粒根据相互之间特性的 不同进行分离 旋风分离器 气流、微粒 混合流 高速气体作 用下破碎 大团煤沥青 Figure 1. Principle of removal of quinoline-insolubles (QI) in coal tar pitch by gas cyclones and swirl tubes 图1. 煤沥青中喹啉不溶物的旋风分离理论的原理示意图 3. 实验部分 3.1. 实验设备、试剂及原料 自制的加热及气体破碎装置,自制简易旋风分离 器,空压机,喹啉(工业级),甲苯(化学纯),G4、60 ml 砂芯漏斗,JL-6000 型干湿法两用激光粒度仪,XSP-8CA 生物显微镜,QI 含量为5%的煤沥青(武钢提供)。 3.2. 实验设备流程图及试验方法 实验设备流程图如图 2所示。 将煤沥青加热到220℃,并且恒温、搅拌 10 min, 再用已经加热过的空气分别用8、9、10 m3/h,通 过文 式管对煤沥青液体进行破碎,然后让含有煤沥青微粒 的混合流体进入旋风器,进行旋风分离,最后收集分 离后样品并对样品进行 QI 含量分析。取样示意图如 图3所示。 图3中:红线代表挡板的位置;数字 1、2、3、4、 5代表取样区域,因为装置简陋,煤沥青喷出后绝大 部分都粘附在桶壁上,所以取样也主要是在桶壁上刮 取。但需要说明的是,由于 2区域样品量巨大,所以 在分析样品时,人为的在竖直方向上将其分为两部 分,上面样品的序号为 2,下面样品的序号为 6,其 余的样品序号不变。 控温系统 空气压缩机 旋风器文式管加热管 控温系统 控温系统 压力表 煤沥青恒温 Figure 2. Process of experimental equipment 图2. 实验设备流程图 混 合 流 体 入 口 20 5 4 3 300 2 125˚ 95˚ 65˚ 55˚ 25˚ 1 Figure 3. The location of sample in swirl tubes 图3. 旋风器中取样示意图 4. 实验结果及分析 4.1. 煤沥青雾化颗粒分析 4.1.1. 雾化后煤沥青颗粒的粒度分析 将在 220℃、9 m3/h 条件下雾化的颗粒,取出一 部分用激光粒度仪测定其粒度,整理结果如图 4所示。 从图 4中可以看出,高速气体能将煤沥青液体破 碎,最后所得的颗粒粒径主要集中在20~80 um之间, 达到了设计的基本要求,但粒径分布较散,没有明显 的正态分布趋势,可能是由破碎的工艺条件决定,应 该结合喷雾方面的有关知识从雾化装置、雾化条件等 方面加以改进。 4.1.2. 雾化后的煤沥青颗粒的微观分析 4.1.2.1. 颗粒形状的分析 从雾化后的煤沥青微粒中,拿出一部分制片,放 在显微镜下观察颗粒的形状,见图 5。 仔细观察图 4中照片里的颗粒,可以发现既有圆 球状颗粒,又有丝状物,还有介于两者之间形状的颗 粒。这种现象证明了前面关于气体破碎的理论。 4.1.2.2. 颗粒的 MATLAB 分析 从关于煤沥青基本成分介绍中可知,QI 相对于煤 沥青中的其他成分来说,密度偏大。而一般认为,物 体的密度不同,物体的折射率和透光率不同。在光学 显微镜下所拍的照片中表示为:不同密度的部分其明 暗程度不同,而用灰度来表示明暗程度则为:图像 Copyright © 2012 Hanspub 19  煤沥青中喹啉不溶物(QI)的旋风分离 Copyright © 2012 Hanspub 20 220℃雾化颗粒粒度分 布 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 020406080100 120 140 160 180 粒径/um 百分率S / Figure 4. Distribution of The size of granules of coal tar pitch in 220℃ 图4. 220℃时雾化颗粒中各粒径所占的百分比 Figure 5. Photomicrographs of granules of coal tar pitch, 40× 图5. 雾化的煤沥青颗粒在 40×物镜下的显微照片 明亮的部分灰度值大,图像暗淡的部分灰度值小,物 体的边缘呈现灰度的不连续性,图像分割就是基于这 个原理来实现。即密度不同的部分灰度值不同,利用 图像分割技术能将灰度值不同的部分完整的区分开。 本实验中,使用显微镜在煤沥青颗粒中随机的选取十 个颗粒,对其拍照,然后利用图像分割的技术来分析 单个颗粒中QI 的含量及形态。具体方法为:应用 MATLAB选取适合的灰度级对照片进行分割,认为此 时照片中剩下的部分即为 QI,然后计算面积,则认为 这就是在单个颗粒中 QI 所占的面积,颗粒之间面积 的差别就认为是颗粒之间 QI 含量的相对差别。图 6~8 为其中一张照片处理过程的示意图。 Figure 6. The original photo 图6. 原始照片 面积计算结果如表 1所示。 从10 个煤沥青颗粒中,QI 所占的面积比的数据 可以明显看出,各个颗粒中 QI 所占的百分比不同, 最小值为 0%,而最高值高达17.03%,这从一个侧面 论证了本实验中的假设,即煤沥青的雾化可以实现煤 沥青中 QI 的分离。最后具体分离效果的好坏只是雾 化工艺参数和后续旋风分离工艺参数的优化。另外从 照片中 QI 的形态可以清楚的看出,QI 不是均匀分布, 而是呈现明显的聚集,说明在煤沥青呈现液态时,QI 存在着聚集的趋势,进一步论证了此方法的可行性。 Figure 7. The photo of threshold: 0.5 图7. 阈值为 0.5 时的照片 Figure 8. The photo of threshold: 0.23 图8. 阈值为 0.23时的照片  煤沥青中喹啉不溶物(QI)的旋风分离 Table 1. Percenta pitch (unit: %) 样品序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ge of QI in granule of coal tar 表1. 各个颗粒中 QI 所占的面积比(单位:%) QI 所占的 面积比/% 3.28 2.48 7.78 0.57 17.03 0 0 0.63 0.617.06 4.2. 旋风分离后所得样品的分析 以下所有样品中 QI 含量的测定参照《利用国标 GB/T 低 4.2.1. 不同气速时各个样品中 QI 的含量 有样品 现其中 QI 的分离 2293-1997测定 QI含量煤沥青的经验与体会》 [17]。 本实验中,分别在 8、9、10 m3/h 条件下测了所 中QI 的含量,其结果见表 2和图9。 实验数据表明,煤沥青的旋风分离能实 ,最好的结果能达到1%以下,一般都在样 品6中出现,并且随着流速的增加,分离效果越来越 好。但是,受制于实验室现有的条件,分离效果并不 是很理想,有待于工艺参数的改进,例如雾化条件和 接收装置。 4.2.2. QI颗粒粒径的分布 测量 220℃,9 m3/h 条件下所得的样品中 QI 颗粒 的粒径,结果见表 3和图10。 上述数据表明,在各个样品中,QI颗粒的分布趋 势都几乎完全相同,并且粒径为2 um左右的颗粒占 大部分。说明了在旋风分离时,QI 颗粒并不起主要作用。 Table 2. The effect of velocity of flow in separation of QI (unit: %) 表2. 不同流速对 QI 分离效果的影响(单位:%) 样品 1样品 2 样品 3 样品4 样品 5样品 6 8 5.933.86 4.58 3.25 1.052.26 9 4.173.57 0.28 3.47 1.053.13 流速/m3/h 10 6.193.67 6.11 0.95 2.156.10 不同流速对QI分离效果的影响 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 01234567 样品序号 QI含量 / 8m3/h 9m3/h 10m3/h 8 m 3 /h 9 m 3 /h 10 m 3 /h Figure 9. The effect of velocity of flow in separation of QI Table 3. The distribution of granules of coal tar pitch in samples (unit: %) 1 um 2 um 3 um 4 um 5 um 6 um 7 um 8 um 图9. 不同流速对 QI分离效果的影响 表3. 各个样品中的 QI 颗粒分布百分比(单位:%) 1 26.56 36.46 22.92 10.94 1.56 0.52 1.04 0 2 19.78 29.12 25.27 15.38 5.49 3.30 1.10 0. 55 3 19.48 31.60 21.21 9.52 6.93 6.49 3.46 1.30 4 16.19 33.33 22.86 12.86 6.19 3.33 2.86 2.38 5 9.88 25.69 23.72 17.00 11.86 5.14 3.95 2.77 6 12.77 25.53 21.28 11.35 12.06 9.93 4.96 2.13 Copyright © 2012 Hanspub 21  煤沥青中喹啉不溶物(QI)的旋风分离 QI颗粒分布图 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0246810 Q I 颗粒大小/ u m 百分比/ % 1号样品 2号样品 3号样品 4号样品 5号样品 6号样品 Figure 10. The distribution of granules of coal tar pitch in samples 合前面关于雾化颗粒的分析,可以推断,混合流体 1) 本实验采用高速气体分离煤沥青液体和其中 的Q 分析,验证 了气 ) 此方法与目前工业上主要应用的溶剂–离心 脱除 考文献 (References) 研究综述[J]. 山西大同大学 ): . 洁净 , 图10. 各个样品中的 QI 颗粒分布百分比 结 做旋风运动时,QI颗粒主要被包裹在大颗粒中,即外 面还有一层煤沥青液体凝固物。而做旋风运动的主要 粒子正是此种大颗粒。因此,也可以说雾化颗粒的大 小也影响分离效果的好坏,雾化颗粒越小,QI的分离 效果越好。 5. 结论 I颗粒,然后在旋风分离器中实现两者的分离, 此方法属于自创,目前没有见到有关文献报道。并且 从试验数据来看,能实现两者的分离。 2) 通过对雾化颗粒及QI 颗粒的微观 体破碎理论,说明了该理论也适用于本实验;同 时证明了混合流做旋风运动时,起作用的颗粒是雾化 颗粒,而不是QI颗粒。另外,雾化颗粒的 MATLAB 分析也从微观上论证了煤沥青中 QI 旋风分离的可能 性。 3 QI 法相比,不需要回收溶剂,因此消耗能量量 明显减少,符合国家节能减排的方针,为工业上脱除 QI 提供了一种新的思路。 参 [1] 白培万, 孟双明. 煤沥青针状焦 学报(自然科学版), 2007, 23(3): 53-56. [2] 肖瑞华. 煤焦油化工学[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2002. 取煤 焦[J]. 燃[3] 戴惠筠. 改质法制 系针状料与化工, 1990, 21(6 38-44. [4] 张怀平, 吕春祥, 李开喜等. 针状焦的结构与原料[J]. 煤炭 转化, 2001, 24(2): 22-26. [5] 卢林峰, 徐香. 煤系针状焦的市场前景与技术发展现状[J]. 工010, 8(3): 7-9. 煤化 , 23 [6] 景志林, 张玉. 煤系针状焦国内外生产现状及工艺技术[J]. 术, 2009, 28(1): 44-炭素技 47. [7] 孙振兴. 煤沥青的净化工艺研究[D]. 贵州大学, 2009. 克键, 朱晓苏. 中间[8] 盛英, 李相沥青的研究及利用[J] 煤技术, 2008, 14(6): 32-34. [9] 甘伟斌, 蔡仁杰. 针状焦技术的研究现状[J]. 浙江化工, 2005 -30. 36(2): 27 [10] 景志林, 张玉. 煤系针状焦国内外生产现状及工艺技术[J]. 炭素技术, 2009, 28(1): 44-47. [11] 赵世贵. 磁场作用下煤系针状焦的制备及其性能研究[D]. 太 学, 2010. 原理工大 [12] 赵雪飞, 高丽娟, 赖仕全等. 我国煤系针状焦的研究及生产 料与化工状况[J]. 燃, 2010, 41(4): 1-4. [13] 张家埭. 炭 材料工程基础[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1992: 87-125. [14] 李太平, 王城扬. 针状焦技术的研究进展[J]. 炭材料科学与 工艺, 2005, 15(4): 16-21. [15] 单长春, 刘春法, 刘秀云等. 针状焦的光学显微结构分析研 . 燃料与化工, 2008, 39(究[J] 1): 35-36. [16] A. C. 霍夫曼, L. E. 斯坦因. 旋风分离器——原理、设计和工 学工艺出版社, 20程应用[M]. 北京: 化04: 30. [17] 任绍梅, 熊杰明. 利用国标 GB/T 2293-1997测定低 QI含量煤 验与 [J]沥青的经体会 . 炭素, 2008, 2: 44-46. Copyright © 2012 Hanspub 22 |