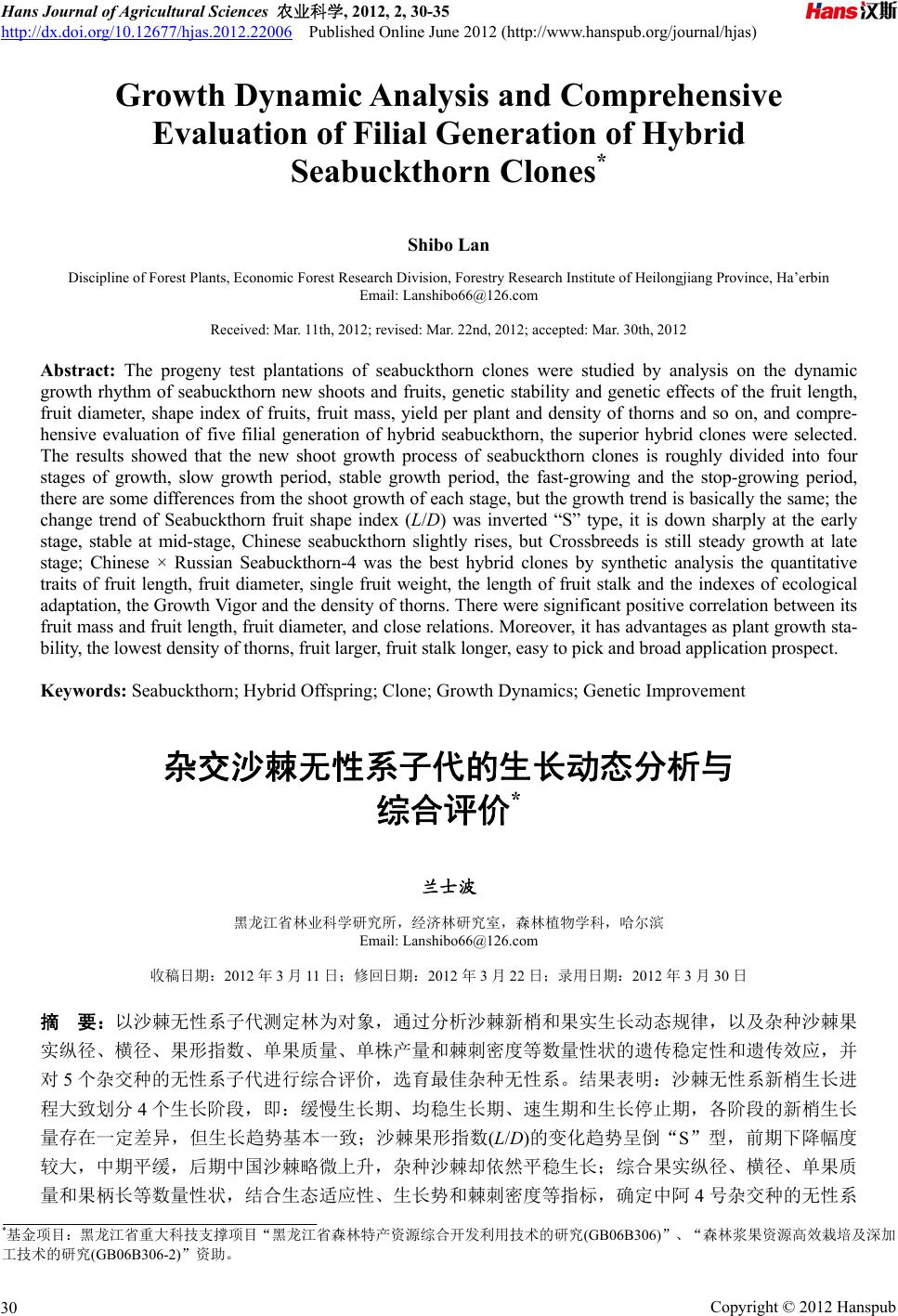

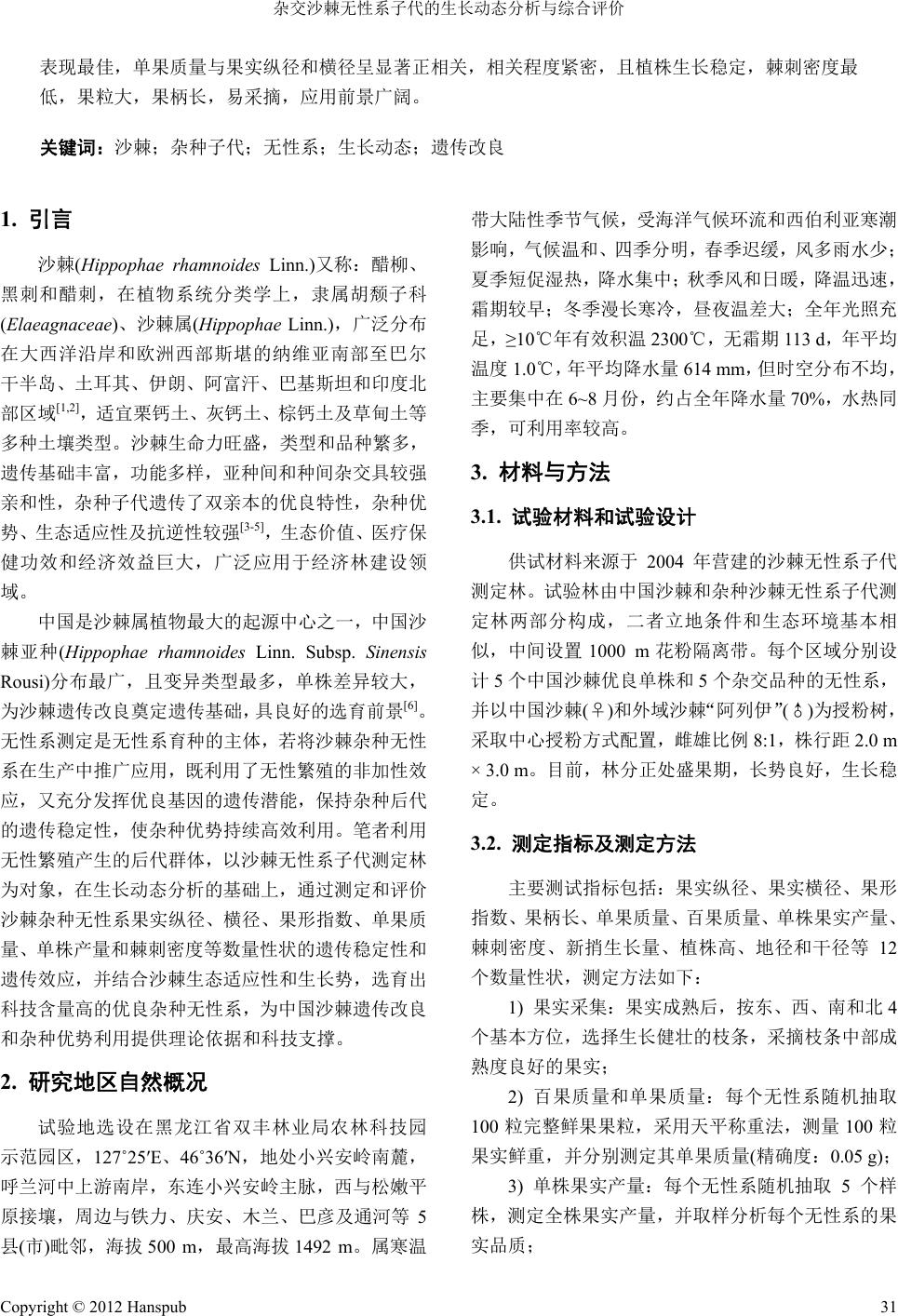

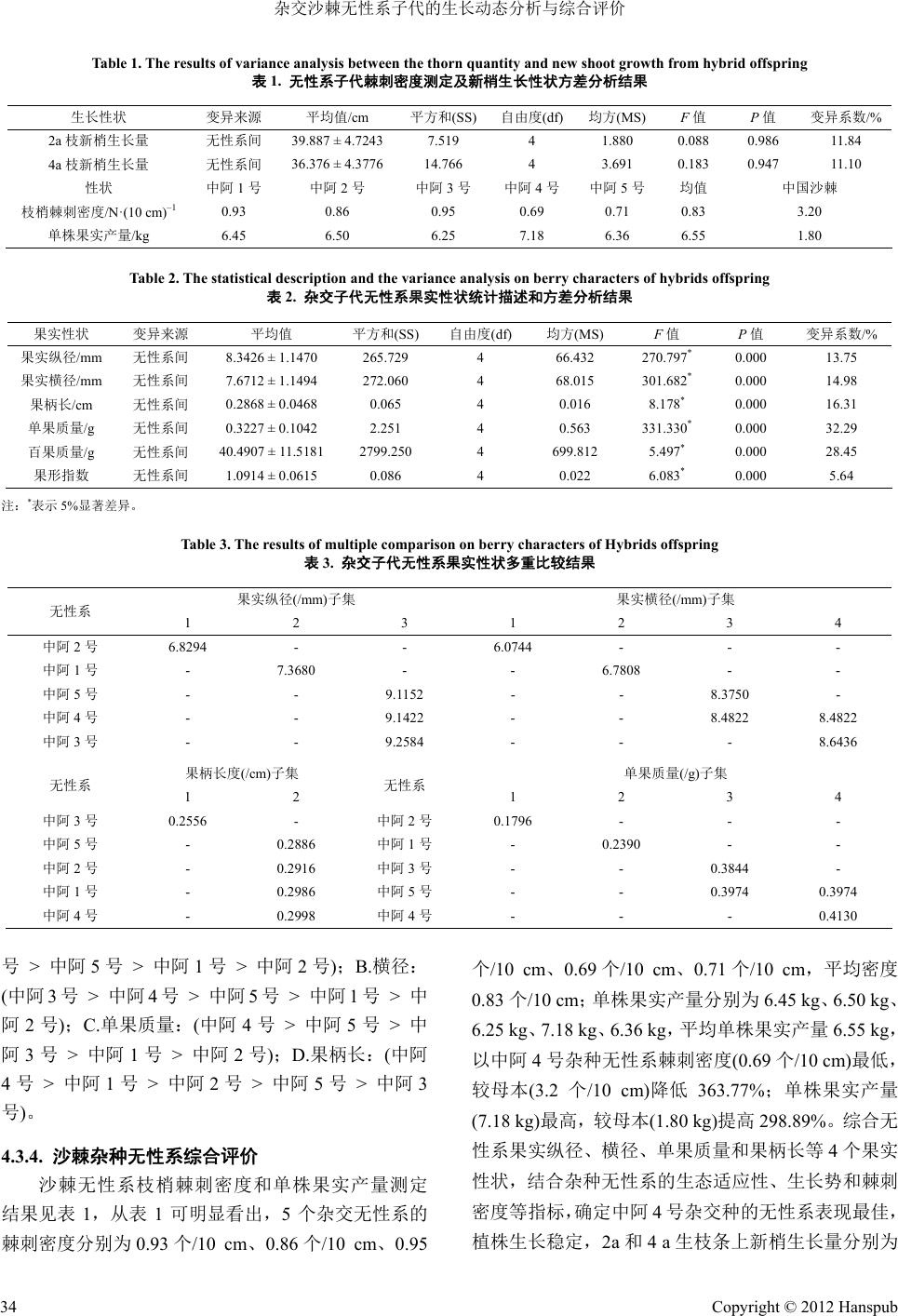

Hans Journal of Agricultural Sciences 农业科学, 2012, 2, 30-35 http://dx.doi.org/10.12677/hjas.2012.22006 Published Online June 2012 (http://www.hanspub.org/journal/hjas) Growth Dynamic Analysis and Comprehensive Evaluation of Filial Generation of Hybrid Seabuckthorn Clones* Shibo Lan Discipline of Forest Plants, Economic Forest Research Division, Forestry Research Institute of Heilongjiang Province, Ha’erbin Email: Lanshibo66@126.com Received: Mar. 11th, 2012; revised: Mar. 22nd, 2012; accepted: Mar. 30th, 2012 Abstract: The progeny test plantations of seabuckthorn clones were studied by analysis on the dynamic growth rhythm of seabuckthorn new shoots and fruits, genetic stability and genetic effects of the fruit length, fruit diameter, shape index of fruits, fruit mass, yield per plant and density of thorns and so on, and compre- hensive evaluation of five filial generation of hybrid seabuckthorn, the superior hybrid clones were selected. The results showed that the new shoot growth process of seabuckthorn clones is roughly divided into four stages of growth, slow growth period, stable growth period, the fast-growing and the stop-growing period, there are some differences from the shoot growth of each stage, but the growth trend is basically the same; the change trend of Seabuckthorn fruit shape index (L/D) was inverted “S” type, it is down sharply at the early stage, stable at mid-stage, Chinese seabuckthorn slightly rises, but Crossbreeds is still steady growth at late stage; Chinese × Russian Seabuckthorn-4 was the best hybrid clones by synthetic analysis the quantitative traits of fruit length, fruit diameter, single fruit weight, the length of fruit stalk and the indexes of ecological adaptation, the Growth Vigor and the density of thorns. There were significant positive correlation between its fruit mass and fruit length, fruit diameter, and close relations. Moreover, it has advantages as plant growth sta- bility, the lowest density of thorns, fruit larger, fruit stalk longer, easy to pick and broad application prospect. Keywords: Seabuckthorn; Hybrid Offspring; Clone; Growth Dynamics; Genetic Improvement 杂交沙棘无性系子代的生长动态分析与 综合评价* 兰士波 黑龙江省林业科学研究所,经济林研究室,森林植物学科,哈尔滨 Email: Lanshibo66@126.com 收稿日期:2012 年3月11日;修回日期:2012 年3月22 日;录用日期:2012年3月30日 摘 要:以沙棘无性系子代测定林为对象,通过分析沙棘新梢和果实生长动态规律,以及杂种沙棘果 实纵径、横径、果形指数、单果质量、单株产量和棘刺密度等数量性状的遗传稳定性和遗传效应,并 对5个杂交种的无性系子代进行综合评价,选育最佳杂种无性系。结果表明:沙棘无性系新梢生长进 程大致划分 4个生长阶段,即:缓慢生长期、均稳生长期、速生期和生长停止期,各阶段的新梢生长 量存在一定差异,但生长趋势基本一致;沙棘果形指数(L/D)的变化趋势呈倒“S”型,前期下降幅度 较大,中期平缓,后期中国沙棘略微上升,杂种沙棘却依然平稳生长;综合果实纵径、横径、单果质 量和果柄长等数量性状,结合生态适应性、生长势和棘刺密度等指标,确定中阿 4号杂交种的无性系 *基金项目:黑龙江省重大科技支撑项目“黑龙江省森林特产资源综合开发利用技术的研究(GB06B306)”、“森林浆果资源高效栽培及深加 工技术的研究(GB06B306-2)”资助。 Copyright © 2012 Hanspub 30  杂交沙棘无性系子代的生长动态分析与综合评价 Copyright © 2012 Hanspub 31 表现最佳,单果质量与果实纵径和横径呈显著正相关,相关程度紧密,且植株生长稳定,棘刺密度最 低,果粒大,果柄长,易采摘,应用前景广阔。 关键词:沙棘;杂种子代;无性系;生长动态;遗传改良 1. 引言 沙棘(Hippophae rhamnoides Linn.)又称:醋柳、 黑刺和醋刺,在植物系统分类学上,隶属胡颓子科 (Elaeagnaceae)、沙棘属(Hippophae Linn.),广泛分布 在大西洋沿岸和欧洲西部斯堪的纳维亚南部至巴尔 干半岛、土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦和印度北 部区域[1,2],适宜栗钙土、灰钙土、棕钙土及草甸土等 多种土壤类型。沙棘生命力旺盛,类型和品种繁多, 遗传基础丰富,功能多样,亚种间和种间杂交具较强 亲和性,杂种子代遗传了双亲本的优良特性,杂种优 势、生态适应性及抗逆性较强[3-5],生态价值、医疗保 健功效和经济效益巨大,广泛应用于经济林建设领 域。 中国是沙棘属植物最大的起源中心之一,中国沙 棘亚种(Hippophae rhamnoides Linn. Subsp. Sinensis Rousi)分布最广,且变异类型最多,单株差异较大, 为沙棘遗传改良奠定遗传基础,具良好的选育前景[6]。 无性系测定是无性系育种的主体,若将沙棘杂种无性 系在生产中推广应用,既利用了无性繁殖的非加性效 应,又充分发挥优良基因的遗传潜能,保持杂种后代 的遗传稳定性,使杂种优势持续高效利用。笔者利用 无性繁殖产生的后代群体,以沙棘无性系子代测定林 为对象,在生长动态分析的基础上,通过测定和评价 沙棘杂种无性系果实纵径、横径、果形指数、单果质 量、单株产量和棘刺密度等数量性状的遗传稳定性和 遗传效应,并结合沙棘生态适应性和生长势,选育出 科技含量高的优良杂种无性系,为中国沙棘遗传改良 和杂种优势利用提供理论依据和科技支撑。 2. 研究地区自然概况 试验地选设在黑龙江省双丰林业局农林科技园 示范园区,127˚25′E、46˚36′N,地处小兴安岭南麓, 呼兰河中上游南岸,东连小兴安岭主脉,西与松嫩平 原接壤,周边与铁力、庆安、木兰、巴彦及通河等 5 县(市)毗邻,海拔 500 m,最高海拔1492 m。属寒温 带大陆性季节气候,受海洋气候环流和西伯利亚寒潮 影响,气候温和、四季分明,春季迟缓,风多雨水少; 夏季短促湿热,降水集中;秋季风和日暖,降温迅速, 霜期较早;冬季漫长寒冷,昼夜温差大;全年光照充 足,≥10℃年有效积温2300℃,无霜期 113 d,年平均 温度 1.0℃,年平均降水量 614 mm,但时空分布不均, 主要集中在 6~8月份,约占全年降水量 70%,水热同 季,可利用率较高。 3. 材料与方法 3.1. 试验材料和试验设计 供试材料来源于 2004 年营建的沙棘无性系子代 测定林。试验林由中国沙棘和杂种沙棘无性系子代测 定林两部分构成,二者立地条件和生态环境基本相 似,中间设置1000 m花粉隔离带。每个区域分别设 计5个中国沙棘优良单株和 5个杂交品种的无性系, 并以中国沙棘(♀)和外域沙棘“阿列伊”(♂)为授粉树, 采取中心授粉方式配置,雌雄比例 8:1,株行距 2.0 m × 3.0 m。目前,林分正处盛果期,长势良好,生长稳 定。 3.2. 测定指标及测定方法 主要测试指标包括:果实纵径、果实横径、果形 指数、果柄长、单果质量、百果质量、单株果实产量、 棘刺密度、新捎生长量、植株高、地径和干径等12 个数量性状,测定方法如下: 1) 果实采集:果实成熟后,按东、西、南和北4 个基本方位,选择生长健壮的枝条,采摘枝条中部成 熟度良好的果实; 2) 百果质量和单果质量:每个无性系随机抽取 100 粒完整鲜果果粒,采用天平称重法,测量 100 粒 果实鲜重,并分别测定其单果质量(精确度:0.05 g); 3) 单株果实产量:每个无性系随机抽取 5个样 株,测定全株果实产量,并取样分析每个无性系的果 实品质;  杂交沙棘无性系子代的生长动态分析与综合评价 4) 果实纵径(L)和横径(D):用游标卡尺测定每粒 果实的纵径和横径(精确度:0.1 mm),用 LD表示果 形指数; 5) 树高和新梢生长量:树高及新梢生长量采用卷 尺测量法(精确度:0.5 cm); 6) 地径和干径:采用游标卡尺测定法测量植株地 径和干径(精确度:0.5 mm); 7) 棘刺密度:每个无性系随机选取生长健壮、具 代表性的2a 和4a生枝条各 20 个,分别测定枝条中部 10 cm 间棘刺数量,取其均值,确定棘刺密度。 3.3. 统计分析方法 数据统计分析包括:方差分析、遗传变异分析、 LSR 检验和 T检验,其中,方差分析、LSR 检验采用 SPSS(13.0) General Linear Model 中Univariate 软件;T 检验采用SPSS(13.0) Compare Means中Independent- Samples Test软件[7],置信度95 %。 1) 方差分析模型: ijkijij ijk YBFBF , 式中, Yijk:第 i个区组第 j个无性系的第 k个观测值, μ:总体平均值,Bi:区组,Fj:无性系,BFij:无性 系与区组间交互作用;εijk:误差; 2) 变异系数公式: %CVS X100,式中, S:标准差,X:平均值; 3) 果形指数公式:果形指数 LD,式中,L: 果实纵径,D:果实横径。 4. 结果与分析 4.1. 沙棘生态特性和地理分布 4.1.1. 沙棘生态学特性 沙棘侧根发达,萌蘖力强,枝叶茂盛,生长迅速, 耐干旱,对土壤要求不甚苛刻,适宜多种土壤类型; 沙棘为喜光阳性树种,亦可生长在疏林下,对气候条 件适应能力较强,即:抗严寒和风沙,耐高温、干旱 和湿润,适生于各种恶劣的自然环境[8]。 4.1.2. 沙棘地理分布 沙棘原产中国和欧亚大陆的温带、寒带及亚热带 高山区,2˚~123˚E、27˚~69˚N,天然分布区南起喜马 拉雅山南坡的泥泊尔和锡金,北至波罗地地海岸的芬 兰,东抵俄罗斯贝加尔湖以东地区,西达地中海沿岸 的西班牙,垂直可达喜马拉雅山及青藏高原地区,海 拔5500 m,水平跨越欧洲、亚洲温带地区,广泛分布 于大西洋沿岸和欧洲西部斯堪的那维亚南部至巴尔 干半岛,土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦和印度北 部[9-13]。在中国,沙棘主要分布于东北、华北、西北 和西南地区,75˚23'~121˚45'E、7˚44'~48˚35'N,地处 我国三大植被区(东南部湿润森林区、西北部草原荒漠 区、青藏高寒植被区)的过度地带,在东北黑龙江省的 阿城、尚志、海林和牡丹江等地域集中栽培[8,12]。 4.2. 沙棘子代生长动态规律 4.2.1. 沙棘子代新梢生长动态规律 沙棘子代新梢生长性状测定结果见图1,从图 1 可以看出,中国沙棘和杂种沙棘的新梢生长经历 4个 阶段,即:缓慢生长期、均稳生长期、速生期和生长 停止期,不同生长阶段的新梢生长量存在一定差异, 但是,总体生长趋势基本一致,且杂种沙棘的新梢生 长停止期略早于中国沙棘,生长势较强。 1) 杂种沙棘新梢生长动态:5月中旬,缓慢生长 期;6月中旬~7 月上旬,速生期,生长幅度较大;7 月下旬~8 月初,均稳生长期;8月中、下旬,生长停 止期; 2) 中国沙棘新梢生长动态:5月中旬,缓慢生长 期;5月下旬~7 月初,均稳生长期;7月初~7 月下旬, 速生期,生长幅度较大;8月下旬,生长停止期。 4.2.2. 沙棘子代果实生长动态规律 中国沙棘和杂种沙棘无性系子代果形指数测定 结果(图2)表明,2个品种的果形指数(L/D)变化趋势大 致呈倒“S”型,前期下降幅度较大,中期平缓, Figure 1. The dynamic growth rhythm of new shoot of Hybrid Seabuckthorn 图1. 沙棘新梢生长动态变化规律 Copyright © 2012 Hanspub 32  杂交沙棘无性系子代的生长动态分析与综合评价 Figure 2. The dynamic rhythm of the fruit shape index of Hybrid Seabuckthorn 图2. 沙棘果形指数动态变化规律 在果实生长后期,中国沙棘略呈上升趋势,杂种沙棘 依然平缓生长。 1) 中国沙棘果实生长动态:5月下旬~6 月中下 旬,果实纵径生长减缓,横径生长迅速,果形指数(L/D) 下降幅度较大;7月初~7 月下旬,果实生长稳定均衡; 8月初~8 月中旬,果实纵径生长存在短期加快现象, 果形指数小幅度上升;果实成熟时,果形指数(L/D = 0.97)接近于 1,果实圆球形。 2) 杂种沙棘果实生长动态:5月下旬~6 月下旬, 果形指数(L/D)下降幅度较大,说明,果实纵径生长减 缓,横径生长速度明显加快,但果实纵径生长量仍高 于横径;7月初~8 月中旬,果实处于均稳生长期,纵 径生长量略大于横径生长量,果形指数趋于稳定(L/D ≈ 1.33),波动较小;果实成熟时,果形指数(L/D = 1.09) 大于 1,果实近圆球形。 总之,沙棘果实生长受环境条件的影响较大,因 此,在生产实践中,既要注重优良品种(品系)的选育, 同时,应完善优化高效经营和管理技术。 4.3. 沙棘杂种子代无性系综合评价 针对中国沙棘存在棘刺多、果粒小、果柄短、产 量低和难采摘之弱点,以中国沙棘为母本、外域沙棘 “阿列伊”为父本,通过远缘杂交和基因重组,杂种 子代综合了双亲的遗传特性,致使果实纵径、横径、 果形指数、果柄长、单果质量、单株产量和棘刺密度 等数量性状表现出较强的杂种优势,遗传效应显著, 改良效果明显[5]。 4.3.1. 杂交亲本数量性状评价 亲本选择直接影响杂交效果和遗传稳定性,在沙 棘远缘杂交育种时,选择中国沙棘和外域沙棘“阿列 伊”的优良单株为双亲本,研究表明,两亲本可配性 强,配子体具高度亲和性。试验选定的双亲本数量性 状表现如下: 1) 外域沙棘(♂):树高和地径生长稳定,2个生 长性状均值分别为 0.7681 cm、5.319 mm,受生态环 境影响,区组间树高和地径 2个性状显著概率均明显 小于 0.01,差异显著;家系间树高和地径性状存在较 大变异,变异幅度分别在 16.87%~19.46%和18.76%~ 26.28%范围内,平均变异系数 25.0%和24.03%;植 株 花粉量较大,可充分满足沙棘自由授粉之需求。 2) 中国沙棘(♀):果实纵径、横径和单果质量 3 个性状均值分别为 6.2874 mm、5.2806 mm和0.1490 g,家系间果实性状变异较小,平均变异系数 7.78%、 8.58%、1.77%,果实圆球形,黄色,果粒大小均匀, 枝梢上棘刺密度3.20 个/10 cm,单株产果量 1.80 kg。 4.3.2. 杂种无性系新梢生长性状和棘刺密度分析 中国沙棘枝梢上棘刺密度大,直接影响果实采收 和果实品质。通过远缘杂交选育,将优良基因结合起 来,选配强优组合,实现对中国沙棘的遗传改良。“中 国沙棘 × 阿列伊”无性系生长性状和棘刺密度 测定 分析结果见表1、表 2,由 2个表可知,2a 和4a生枝 条上新梢生长性状变异较小,变异系数 11.84%和 11.10%,显著概 率0.986 和0.947,明显大于 0.01,差 异不显著;无性系子代枝梢上棘刺密度(0.83 个/10 cm) 明显降低,较母本(3.20 个/10 cm)减少 286.47% ,遗 传 改良效果显著。 4.3.3. 杂种无性系果实性状遗传变异分析 杂种沙棘无性系果实纵径、横径、果形指数、单 果质量、果柄长及百果质量等 6个数量性状方差分析 和多重比较结果分别见表 2、表3。从 2个表可以看 出,1) 无性系子代间 6个果实性状显著概率均明显小 于0.01,差异极显著,变异系数分别为 13.75%、 14.98%、5.64%、32.29%、16.31%和28.45%,其中: 果形指数变异最小(5.64%),果实近圆球形,橙黄色, 单果质量变异最大(32.29%),充分说明,沙棘杂交子 代果形稳定,果粒大小参差不齐;单果质量与果实纵 径和横径呈明显正相关性,3个性状间相关程度紧密; 2) 无性系子代果实纵径、横径、单果质量和果柄长等 4个性状的降幂序列,A.纵径:(中阿 3号 > 中阿 4 Copyright © 2012 Hanspub 33  杂交沙棘无性系子代的生长动态分析与综合评价 Copyright © 2012 Hanspub 34 Table 1. The results of variance analysis between the thorn quantity and new shoot growth from hybrid offspring 表1. 无性系子代棘刺密度测定及新梢生长性状方差分析结果 生长性状 变异来源 平均值/cm 平方和(SS) 自由度(df) 均方(MS) F值 P值 变异系数/% 2a 枝新梢生长量 无性系间 39.887 ± 4.7243 7.519 4 1.880 0.088 0.986 11.84 4a 枝新梢生长量 无性系间 36.376 ± 4.3776 14.766 4 3.691 0.183 0.947 11.10 性状 中阿 1号 中阿 2号 中阿 3号 中阿 4号 中阿 5号 均值 中国沙棘 枝梢棘刺密度/N·(10 cm)–1 0.93 0.86 0.95 0.69 0.71 0.83 3.20 单株果实产量/kg 6.45 6.50 6.25 7.18 6.36 6.55 1.80 Table 2. The statistical description and the variance analysis on berry characters of hybrids offspring 表2. 杂交子代无性系果实性状统计描述和方差分析结果 果实性状 变异来源 平均值 平方和(SS) 自由度(df) 均方(MS) F值 P值 变异系数/% 果实纵径/mm 无性系间 8.3426 ± 1.1470 265.729 4 66.432 270.797* 0.000 13.75 果实横径/mm 无性系间 7.6712 ± 1.1494 272.060 4 68.015 301.682* 0.000 14.98 果柄长/cm 无性系间 0.2868 ± 0.0468 0.065 4 0.016 8.178* 0.000 16.31 单果质量/g 无性系间 0.3227 ± 0.1042 2.251 4 0.563 331.330* 0.000 32.29 百果质量/g 无性系间 40.4907 ± 11.5181 2799.250 4 699.812 5.497* 0.000 28.45 果形指数 无性系间 1.0914 ± 0.0615 0.086 4 0.022 6.083* 0.000 5.64 注:*表示 5%显著差异。 Table 3. The results of multiple comparison on berry characters of Hybrids offspring 表3. 杂交子代无性系果实性状多重比较结果 果实纵径(/mm)子集 果实横径(/mm)子集 无性系 1 2 3 1 2 3 4 中阿 2号 6.8294 - - 6.0744 - - - 中阿 1号 - 7.3680 - - 6.7808 - - 中阿 5号 - - 9.1152 - - 8.3750 - 中阿 4号 - - 9.1422 - - 8.4822 8.4822 中阿 3号 - - 9.2584 - - - 8.6436 果柄长度(/cm)子集 单果质量(/g)子集 无性系 1 2 无性系 1 2 3 4 中阿 3号 0.2556 - 中阿 2号 0.1796 - - - 中阿 5号 - 0.2886 中阿 1号 - 0.2390 - - 中阿 2号 - 0.2916 中阿 3号 - - 0.3844 - 中阿 1号 - 0.2986 中阿 5号 - - 0.3974 0.3974 中阿 4号 - 0.2998 中阿 4号 - - - 0.4130 号 > 中阿 5号 > 中阿1号 > 中阿 2号);B.横径: (中阿 3号 > 中阿 4号 > 中阿 5号 > 中阿 1号 > 中 阿2号);C.单果质量:(中阿 4号 > 中阿 5号 > 中 阿3号 > 中阿 1号 > 中阿 2号);D.果柄长:(中阿 4号 > 中阿1号 > 中阿 2号 > 中阿 5号 > 中阿 3 号)。 4.3.4. 沙棘杂种无性系综合评价 沙棘无性系枝梢棘刺密度和单株果实产量测定 结果见表 1,从表 1可明显看出,5个杂交无性系的 棘刺密度分别为0.93 个/10 cm、0.86 个/10 cm、0.95 个/10 cm、0.69 个/10 cm、0.71 个/10 cm,平均密度 0.83 个/10 cm;单株果实产量分别为 6.45 kg、6.50 kg、 6.25 kg、7.18 kg、6.36 kg,平均单株果实产量 6.55 kg, 以中阿 4号杂种无性系棘刺密度(0.69个/10 cm)最低, 较母本(3.2 个/10 cm)降低 363.77% ;单株果实产量 (7.18 kg)最高,较母本(1.80 kg)提高 298.89%。综合无 性系果实纵径、横径、单果质量和果柄长等 4个果实 性状,结合杂种无性系的生态适应性、生长势和棘刺 密度等指标,确定中阿 4号杂交种的无性系表现最佳, 植株生长稳定,2a和4 a生枝条上新梢生长量分别为  杂交沙棘无性系子代的生长动态分析与综合评价 40.08 cm、36.83 cm,棘刺密度最低;果实近圆球形(L/D = 1.0778)、果粒大、果柄长,单果质量(0.3227 g)和单 株果实产量(7.18 kg)较高。 5. 结论 1) 沙棘新梢生长进程大致划分 4个阶段,即:缓 慢生长期、均稳生长期、速生期和生长停止期,各阶 段的新梢生长量存在一定差异,总体生长趋势基本一 致。果形指数的变化趋势呈倒“S”型,前期下 降幅 度大,中期平缓,果实生长后期;在果实生长后期, 中国沙棘的纵径生长量大于横径,果形指数略呈上升 趋势,而杂种沙棘果形指数仍平稳增长;果实成熟时, 杂种沙棘果形指数(L/D = 1.09)大于 1,果实近圆球形, 中国沙棘果形指数(L/D = 0.97)接近于 1,果实圆球形。 2) 外域沙棘“阿列伊”无性系的树高和地径2 个性状生长稳定,受生态环境影响,区组间差异显著, 平均变异分别为25.0%和24.03%;中国沙棘果实纵径、 横径和单果质量变异较小,平均变异分别为 7.78%、 8.58%和1.77%,果 实 圆球形 、大小均 匀;杂种沙 棘无 性系枝梢上棘刺密度 0.83 个/10 cm,较中国沙棘(3.20 个/10 cm)降低 286.47%。 3) 杂种无性系子代间果实纵径、横径、果柄长、 单果质量及百果质量等性状差异显著,且单果质量与 果实纵径和横径呈显著正相关,相关程度紧密。通过 无性系测定和评价,确定“中阿 4号”杂种无性系的 生长性状和果实性状表现俱佳,且植株生长稳定,果 柄长,单果质量最大,单株产量最高,棘刺密度最低, 极具推广应用价值。 参考文献 (References) [1] 郑万钧. 中国树木志[M]. 北京: 中国林业出版社, 1983. [2] 陈永林, 廉永. 中国沙棘属种质资源极其生境类型的研究[J]. 西北植物学报, 2003, 23(3): 10-16. [3] 马红伟, 高金波, 董丽娟等. 论沙棘杂种优势利用[J]. 防护 林科技, 2004, 22(4): 57-58. [4] 兰士波. 沙棘杂种子代果实性状变异分析及优良家系选择[J]. 林业科技开发, 2009, 23(6): 55-58. [5] 兰士波. 杂种沙棘果实性状遗传效应分析与评价[J]. 林业科 技开发, 2011, 25(5): 13-16. [6] 兰士波. 中国沙棘良种选育及遗传改良研究进展与展望[J]. 经济林研究, 2011, 29(3): 102-106. [7] 余建英, 何旭宏. 数据统计分析与应用(SPSS)[M]. 北京: 人 民邮电出版社, 2003. [8] 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第三十六 卷)[M]. 北京: 科学出版社, 1974: 89-94. [9] A. Rousi. The genus Hippophae L. A taxonomic study. Annals Botanici Fennici, 1971, 8: 177-227. [10] Y. Lian. New discoveries of the genus Hippophae L. Acta Phy- totaxonomica Sinica, 1988, 26: 235-237. [11] 刘孟军. 中国野生果树[M]. 北京: 中国农业出版社, 1998. [12] 廉永善, 陈学林, 于倬德等. 沙棘属植物起源的研究[J]. 沙 棘, 1997, 10(2): 1-7. [13] 赵春芳. 中国沙棘天然群体遗传变异分析[D]. 中国科学院研 究生院, 2007: 1-5. Copyright © 2012 Hanspub 35 |