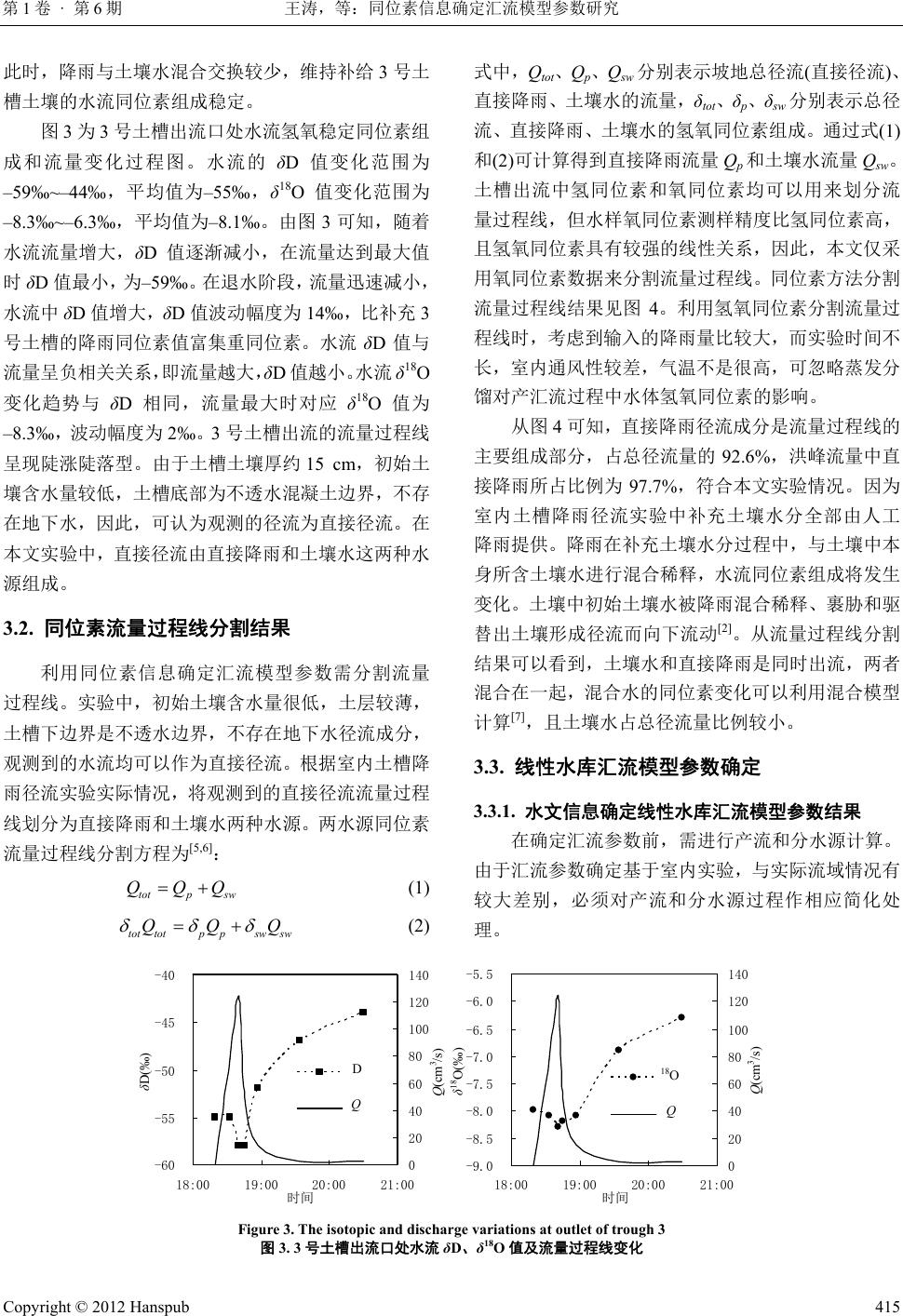

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2012, 1, 413-417 http://dx.doi.org/10.12677/jwrr.2012.16065 Published Online December 2012 (http://www.hanspub.org/journal/jwrr.html) Application of Isotopic Information for Estimation of Parameters in Concentration Model* Tao Wang1, Weimin Bao2, Haili Xu1, Ming Li1, Chao Liu1, Haozhong Zhong1 1Hydrochina Chengdu Engineering Corporation, Chengdu 2State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Hohai University, Nanjing Email: wangtaogo@163.com Received: May 2nd, 2012; revised: Jun. 16th, 2012; accepted: Jun. 27th, 2012 Abstract: Hillslope concentration is an important component of concentration in catchment. Based on de- signed rainfall-runoff experiment in trough and the linear reservoir concentration model, the total discharges of trough were separated in to two-component water sources: direct precipitation and soil water. The parame- ters of concentration model were estimated by using isotopic and hydrologic information. The experimental results showed that recession coefficients of direct precipitation and soil water in concentration model could be individually estimated by using isotopic information, and that the uncertainty of parameters were effec- tively reduced. The result of parameter estimation was affected by the errors of hydrograph separation. Keywords: Isotopic Information; The Linear Reservoir Model; Parameter Estimation; Concentration 同位素信息确定汇流模型参数研究* 王 涛1,包为民 2,徐海丽 1,李 铭1,刘 超1,钟毫忠 1 1中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,成都 2河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京 Email: wangtaogo@163.com 收稿日期:2012 年5月2日;修回日期:2012 年6月16 日;录用日期:2012 年6月27 日 摘 要:坡地汇流过程是流域汇流的重要组成部分。基于设计的室内土槽降雨径流同位素实验,以线 性水库汇流模型为例,利用同位素信息分割流量过程线为直接降雨和土壤水两种水源,与水文信息相 结合,确定线性水库汇流模型参数。实验结果表明,利用同位素信息可以分别确定线性水库汇流参数 直接降雨消退系数和土壤水消退系数,在一定程度上可以降低参数确定的不确定性。同位素流量过程 线分割中误差累积对利用同位素信息确定线性水库汇流参数结果有一定影响。 关键词:同位素信息;线性水库;参数确定;汇流 1. 引言 不同的径流成分,汇流路径和汇流时间不同,将 导致流域出口断面的流量过程线不同。研究流域坡地 汇流阶段不同径流成分的汇流特性对预报流量和流 域内水资源评价具有重要的作用。传统的水文方法获 取地面以下径流在土壤中的运移过程信息比较有限, 而氢氧同位素是较好的保守示踪剂,能够用来分割不 同径流成分,并示踪不同径流成分汇流路径和流域滞 时[1,2],为流域水文模型汇流参数率定提供大量有用信 息。汇流参数的率定主要基于流域出口断面的流量数 据,再结合相应目标函数实现。由于传统的斜割法很 *基金项目:国家自然科学基金资助项目(50679024,40901015)。 作者简介:王涛(1982-),男,工程师。 Copyright © 2012 Hanspub 413  王涛,等:同位素信息确定汇流模型参数研究 第1卷 · 第6期 难在物理意义上分割流量过程线[3],导致率定参数信 息量不足,引起率定汇流模型参数时发生“异参同效” 现象。同位素分割流量过程线方法具有严格的物理基 础,能够根据实际情况将流量过程线划分不同水源, 增加建模可利用信息量,降低参数的不确定性。本文 选择模型结构较简单、具有一定物理基础的线性水库 汇流模型为例,基于设计的室内土槽降雨径流实验, 利用氢氧同位素信息分割流量过程线,与水文信息结 合,确定线性水库汇流模型参数。 2. 室内土槽降雨径流实验 室内土槽降雨径流实验时间为 2007 年6月29 日 至30 日,地点在河海大学水文水资源与水利工程科 学国家重点实验室的降雨大厅。实验所用土槽结构见 图1,土槽长为 12.1 m,宽为 3.35 m,高为 1.2 m。土 槽四周和底部均为混凝土构成,中间有两个高 15 cm 的不透水混凝土隔墙将土槽分隔为三等分,隔墙一侧 有一个出水孔。将土槽从上至下依次标记为 1、2、3 号土槽,水流最终从 3号土槽出流口处流出土槽。土 槽上高下低,倾斜的坡度为6˚。土壤取自南京市汤山 镇山坡表土,为黏性土壤,受人类活动影响较小。土 壤在自然条件下风干,尽量粉碎均匀后铺到土槽中, 土层厚 15 cm。用 TDR(时域反射仪)测得土槽中初始 土壤体积含水量为 3.2%。 实验中降雨方式为线降雨,即在 1号土槽上端安 装一根直径为 2 cm的橡皮管,管的一端接在自来水 管上面,另外一端封闭,在管上均匀扎一排孔。实验 期间,降雨强度保持不变,出流速度为 139.8 cm3/s, 折算到整个土槽面积上的面降雨强度为 12.4 mm/h。 降雨开始时间为 6月29 日9:40,18:30 时降雨结束, 1号土槽 出流口 3号土槽 2号土槽 橡皮管 出水孔 Figure 1. Trough of rainfall-runoff experiment[4] 图1. 实验土槽结构示意图[4] 历时 8.83 h。经观测,13:02 时在 1号土槽出水孔出流, 16:15 时在2号土槽出水孔出流,18:20 时在 3号土槽 出流口处有水流出。在 3号土槽出流后,水流流量迅 速增大,25 min后,将1号、2号土槽隔墙的出水孔 堵塞,3号土槽中开始退水,160 min后室内土槽降雨 径流实验结束。实验降雨开始前和结束后各取一个降 雨水样,经分析,降雨开始前 δD和δ18O值分别为 –51‰和–7.7‰,降雨结束时 δD和δ18O值分别为–61‰ 和–8.4‰,可见实验期间人工降雨的氢氧 稳定同位素 组成慢慢贫化,存在时程变化。 测流和取样。在 3号土槽出流口处用一透明有机 玻璃薄壁三角堰测流。测流同时用 30 mL塑料瓶在薄 壁三角堰中取样。整个实验期间,室内平均气温为 28.0℃,平均相对湿度为78% 。水样 δD和δ18O数据 在北京国土资源部同位素实验室用 MAT-253 气体质 谱仪进行测定,δD测样精度为±2‰,δ18O测样精度 为±0.2‰。 3. 实验结果分析 3.1. 土槽出流氢氧同位素变化 图2为2号土槽与 3号土槽中间隔墙出水孔处采 集水样的δ18O值随时间变化情况。3号土槽受 2号土 槽出水孔流出的水流补给。从图 2可知,补给 3号土 槽土壤的水 δ18O值稳定在–8.3‰。结合实验降雨开始 前和结束后测得的 δD和δ18O值,可以推测,在补充 2号土槽土壤中水分过程中,降雨 δD和δ18O值已经 从初始的–51‰和–7.7‰,变化到–61‰和–8.4‰。3号 土槽土壤有水分补给时,1号、2号土槽的土壤已经 处于蓄满状态,并有积水出现,降雨直接形成地面径 流,迅速流经这两个土槽表面土壤来补给 3号土槽。 -8.4 -8.3 -8.2 -8.1 16:00 17:0018:00 19:00 时间 δ 18 O(‰) 2号土槽出水孔处氧同位素 Figure 2. The variation of δ18O values at outlet of trough 2 图2. 2号土槽出水孔处水流 δ18O值随时间变化 Copyright © 2012 Hanspub 414  王涛,等:同位素信息确定汇流模型参数研究 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第6期 415 式中,Qtot、Qp、Qsw 分别表示坡地总径流(直接径流)、 直接降雨、土壤水的流量,δtot、δp、δsw 分别表示总径 流、直接降雨、土壤水的氢氧同位素组成。通过式(1) 和(2)可计算得到直接降雨流量 Qp和土壤水流量 Qsw。 土槽出流中氢同位素和氧同位素均可以用来划分流 量过程线,但水样氧同位素测样精度比氢同位素高, 且氢氧同位素具有较强的线性关系,因此,本文仅采 用氧同位素数据来分割流量过程线。同位素方法分割 流量过程线结果见图 4。利用氢氧同位素分割流量过 程线时,考虑到输入的降雨量比较大,而实验时间不 长,室内通风性较差,气温不是很高,可忽略蒸发分 馏对产汇流过程中水体氢氧同位素的影响。 此时,降雨与土壤水混合交换较少,维持补给 3号土 槽土壤的水流同位素组成稳定。 图3为3号土槽出流口处水流氢氧稳定同位素组 成和流量变化过程图。水流的 δD值变化范围为 –59‰~–44‰,平均值为–55‰,δ18O值变化范围为 –8.3‰~–6.3‰,平均值为–8.1‰。由图 3可知,随着 水流流量增大,δD值逐渐减小,在流量达到最大值 时δD值最小,为–59‰。在退水阶段,流量迅速减小, 水流中 δD值增大,δD值波动幅度为 14‰,比补充 3 号土槽的降雨同位素值富集重同位素。水流 δD值与 流量呈负相关关系,即流量越大,δD值越小。水流 δ18O 变化趋势与 δD相同,流量最大时对应 δ18O值为 –8.3‰,波动幅度为 2‰。3号土槽出流的流量过程线 呈现陡涨陡落型。由于土槽土壤厚约 15 cm,初始土 壤含水量较低,土槽底部为不透水混凝土边界,不存 在地下水,因此,可认为观测的径流为直接径流。在 本文实验中,直接径流由直接降雨和土壤水这两种水 源组成。 从图 4可知,直接降雨径流成分是流量过程线的 主要组成部分,占总径流量的92.6%,洪峰流量中直 接降雨所占比例为 97.7%,符合本文实验情况。因为 室内土槽降雨径流实验中补充土壤水分全部由人工 降雨提供。降雨在补充土壤水分过程中,与土壤中本 身所含土壤水进行混合稀释,水流同位素组成将发生 变化。土壤中初始土壤水被降雨混合稀释、裹胁和驱 替出土壤形成径流而向下流动[2]。从流量过程线分割 结果可以看到,土壤水和直接降雨是同时出流,两者 混合在一起,混合水的同位素变化可以利用混合模型 计算[7],且土壤水占总径流量比例较小。 3.2. 同位素流量过程线分割结果 利用同位素信息确定汇流模型参数需分割流量 过程线。实验中,初始土壤含水量很低,土层较薄, 土槽下边界是不透水边界,不存在地下水径流成分, 观测到的水流均可以作为直接径流。根据室内土槽降 雨径流实验实际情况,将观测到的直接径流流量过程 线划分为直接降雨和土壤水两种水源。两水源同位素 流量过程线分割方程为[5,6]: 3.3. 线性水库汇流模型参数确定 3.3.1. 水文信息确定线性水库汇流模型参数结果 在确定汇流参数前,需进行产流和分水源计算。 由于汇流参数确定基于室内实验,与实际流域情况有 较大差别,必须对产流和分水源过程作相应简化处 。 totp sw QQQ (1) tot totppsw sw QQQ (2) 理 -9.0 -8.5 -8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 18:00 19:00 20:00 21:00 0 20 40 60 80 100 120 140 -60 -55 -50 -45 -40 18:0019:00 20:0021:00 0 20 40 60 80 100 120 140 时间 Q(cm 3 /s) δ 18 O(‰) Q 18 O Q(cm 3 /s) 时间 δD(‰) Q D Figure 3. The isotopic and discharge variations at outlet of trough 3 图3. 3号土槽出流口处水流 δD、δ18O值及流量过程线变化  王涛,等:同位素信息确定汇流模型参数研究 第1卷 · 第6期 0 20 40 60 80 100 120 140 18:00 18:3019:00 19:30 20:0020:30 21:00 时间 Q(cm 3 /s) 直接降雨 总径流 土壤水 Figure 4. The result of hydrograph separation 图4. 同位素流量过程线分割结果 产流计算。室内土槽降雨径流实验期间,从 3号 土槽出流口处有出流至实验结束,共计 130 min,时 间较短,因此,将计算时段间隔设为 5 min。本文将 土槽出流前的降雨全部补充土壤水分,而出流后降落 在土槽中的降雨对产流有贡献,作为蓄满产流方式。 水源划分。本文采用基于霍尔顿(Horton)产流概 念将产流量分割为直接降雨和土壤水两种水源。基于 同位素流量过程线分割得到的直接降雨和土壤水比 例,将每个时段的产流量按比例分割为直接降雨和土 壤水成分。 汇流计算。直接降雨和土壤水汇流采用线性水库 进行计算,其方程如下: 11 tt t QPCP QPCPRPU (3) 11 tt QSWCSW QSWCSWRSWU t (4) 式中 QP、QSW 分别为直接降雨径流和土壤水径流, m3/s;RP、RSW 分别直接降雨和土壤水径流量,mm; CP、CSW 分别为直接降雨和土壤水径流消退系数;U 为单位换算系数, 2 km 3.6 h F Ut 流域面积 。根据产 流和分水源结果,结合线性水库汇流模型公式(3)和 (4),计算坡地汇流总径流过程,以计算总径流流量和 实测流量误差平方和最小为目标函数,确定直接降雨 和土壤水径流消退系数CP 和CSW,其值分别为0.55 和0.95,作为水文信息确定的线性水库汇流模型参数。 3.3.2. 同位素信息确定线性水库汇流模型参数结果 同位素信息确定线性水库汇流模型参数 CP 和 CSW。与水文信息确定线性水库汇流模型参数过程不 同,同位素信息确定模型参数的方法是通过式(3)和(4) 来分别计算直接降雨和土壤水径流过程,并与分割好 的直接降雨和土壤水径流过程曲线进行对比(图4),以 流量误差平方和最小为目标函数,分别求取直接降雨 和土壤水的消退系数CP 和CSW。流量误差平方和最 小时对应的直接降雨和土壤水消退系数 CP 和CSW 分 别为 0.59 和0.80,这两个参数值作为同位素信息确定 的汇流模型参数结果。 表1为同位素信息和水文信息确定线性水库汇流 模型参数结果统计。在本实验中,同位素信息确定的 参数代入汇流模型模拟的总径流流量误差平方和比 水文信息确定的参数模拟结果大,但洪峰误差较小。 同位素信息确定的土壤水消退系数为 0.8,与实际流 域的土壤水汇流消退系数有一定差异,有待进一步研 究。但同位素信息可以增加建模可利用信息量,可实 现对线性水库汇流模型中每个参数进行单独率定,在 一定程度上降低参数的不确定性。 同位素信息确定线性水库模型参数本质是利用 同位素信息将直接降雨和土壤水径流成分从总径流 过程线中分割出来,通过汇流模型分别拟合分割出来 流量过程线,反演汇流模型参数,减小参数不确定性。 因此,在本实验中,同位素方法分割流量过程线结果 的误差是确定线性水库汇流模型参数的误差主要来 源。而同位素方法分割流量过程线受到直接降雨同位 素组成的时程变化和土壤水同位素空间变化综合影 响。在室内土槽降雨径流实验中,降雨同位素组成δD 和δ18O值分别从–51‰和–7.7‰变化为–61 ‰和 –8.4‰,在时程上存在变化。降雨同位素组成的时程 变化将引起降雨与土壤水混合过程中混合水同位素 发生变化。但在本实验 2号土槽出水孔处监测的 δ18O 值可知,补充 3号土槽的降雨 δ18O值稳定在–8.3‰左 右,对流量过程线分割影响较小。由于受到土壤前期 蒸发分馏的影响,土槽中初始土壤水同位素组成在空 间上分布不均,波动较大,同时很难对土壤水同位素 组成进行监测。降雨同位素时程变化和土壤水同位 Table 1. The parameters of linear reservoir concentration esti- mated by using isotopic and hydrogic information 表1. 水文信息和同位素信息确定线性水库汇流模型参数统计结果 参数确定方式 CP CSW总流量误差 平方和 洪峰相对 误差(%) 水文信息 0.550.95 494.7 –3.03 同位素信息 0.590.80 637.9 –2.75 Copyright © 2012 Hanspub 416  王涛,等:同位素信息确定汇流模型参数研究 第1卷 · 第6期 参考文献 (References) 素空间变化两者将综合影响同位素方法分割流量过 程线结果,特别是土壤水流量较小,分割误差较大, 影响同位素信息确定汇流模型参数。水样氢氧同位素 测样误差对流量过程线分割结果影响已在很多文献 中作了分析,当直接降雨和土壤水同位素组成差别越 大,流量过程线分割结果误差越小[8]。 4. 结语 坡地汇流是流域汇流的重要组成部分,水流在此 阶段与流域下垫面充分接触,受到流域的调蓄,各种 径流成分发生交换,影响流域出口断面的流量过程 线。坡地汇流过程的研究对流域水文预报有很重要的 作用。本文基于室内土槽降雨径流实验,通过同位素 方法将流量过程线分割为直接降雨和土壤水两种径 流成分,分别利用水文信息和同位素信息确定线性水 库汇流模型参数,得到以下结论: 1) 基于室内降雨径流实验,利用氧同位素信息将 流量过程线分割为直接降雨和土壤水两种径流成分, 计算得到直接降雨占总径流量的主要部分,比例高达 92.6%。由于实验所用土壤含水量较低,总径流量中 土壤水比例非常低。 2) 利用同位素信息与水文信息结合,可以分别确 定直接降雨和土壤水这两种径流成分的线性水库汇 流模型参数,在一定程度上降低参数的不确定性。 3) 同位素流量过程线分割误差对同位素信息确 定汇流模型参数结果有一定影响。 [1] 顾慰祖. 集水区降雨径流响应的环境同位素实验研究[J]. 水 科学进展, 1992, 3(4): 246-254. GU Weizu. Experimental research on catch ment runoff responses traced by environmental isotopes. Advances in Water Science, 1992, 3(4): 246-254. (in Chinese) [2] 顾慰祖. 论流量过程线划分的环境同位素方法[J]. 水科学进 展, 1996, 7(2): 105-111. GU Weizu. On the hydrograph separation traced by environ- mental isotopes. Advances in Water Science, 1996, 7(2): 105- 111. (in Chinese) [3] 包为民, 张小琴, 付森彪, 等. 流量过程多水源分割方法探讨 [J]. 水土保持研究, 2009, 16(4): 49-51. BAO Weimin, ZHANG Xiaoqin, FU Senbiao, et al. Study of multiple components by hydrograph separation method. Re- search of Soil and Water Conservation, 2009, 16(4): 49-51. (in Chinese) [4] WANG, T., BAO, W.-M. and HU H.-Y. Isotopic variations of direct runoff. IAHS Publication, 2009, 331: 342-347. [5] MOORE, R. D. Tracing runoff sources with deuterium and oxy- gen-18 during spring melt in a headwater catchment, southern Laurentians, Quebec. Journal of Hydrology, 1989, 112(1-2): 135- 148. [6] SKLASH, M. G. Environmental isotope studies of storm and snowmelt runoff generation. In: Anderson, M. G., Burt, T. P., Eds., Process Studies in Hillslope Hydrology, Chichester: Wiley, 1990: 401-435. [7] 王涛, 包为民, 李璐, 等. 土壤–水混合实验同位素变化研究 [J]. 水文地质工程地质, 2010, 37(2): 104-107. WANG Tao, BAO Weimin, LI Lu, et al. Isotopic variations of soil and input water mixing. Hydrogelogy & Engineering Geol- ogy, 2010, 37(2): 104-107. (in Chinese) [8] 胡海英. 蒸发分馏和径流汇集同位素实验研究[D]. 河海大学, 2009. HU Haiying. Experimental study on evaporation fractionantion and isotope-based runoff concentration. Hohai University, 2009. (in Chinese) Copyright © 2012 Hanspub 417 |