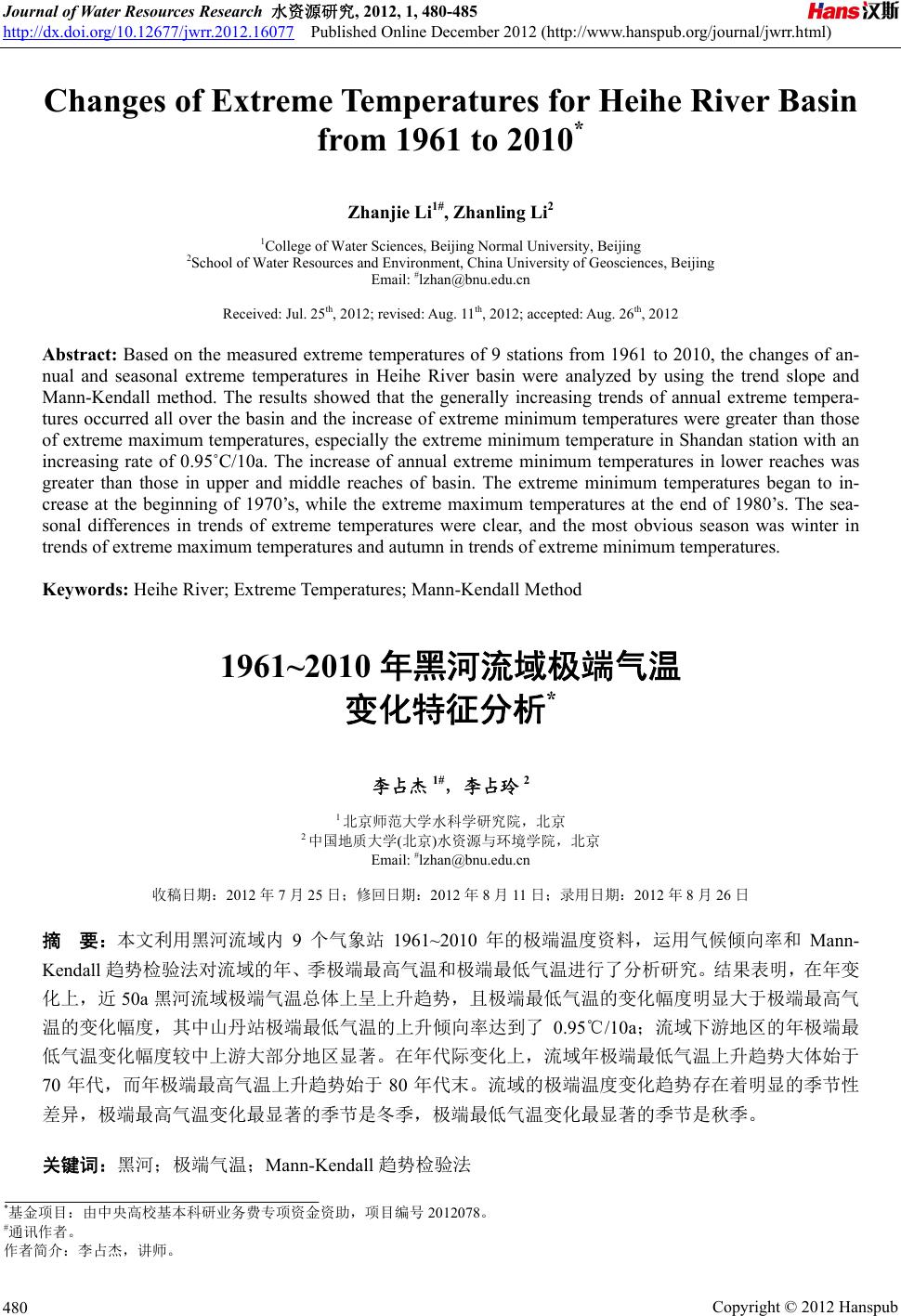

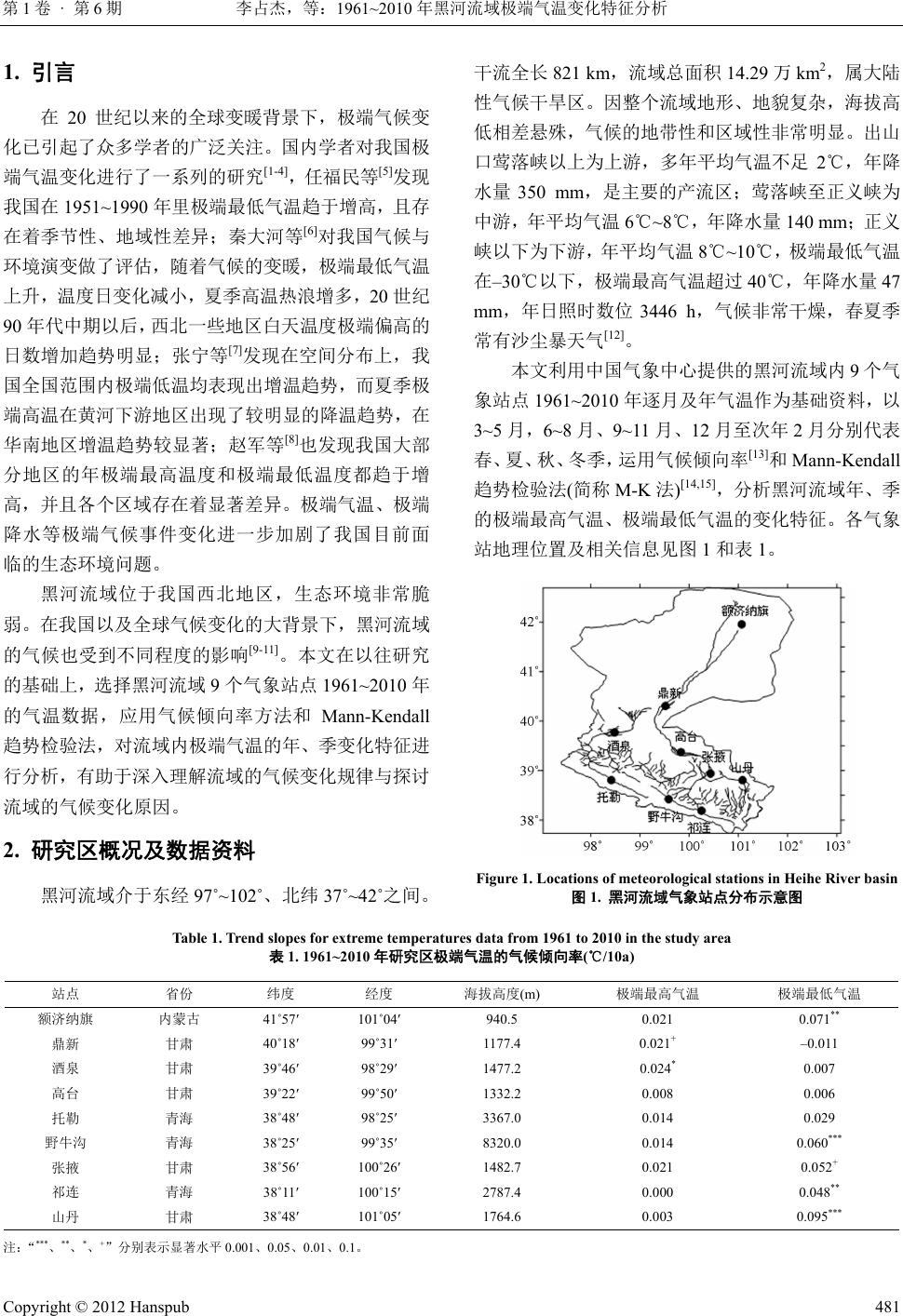

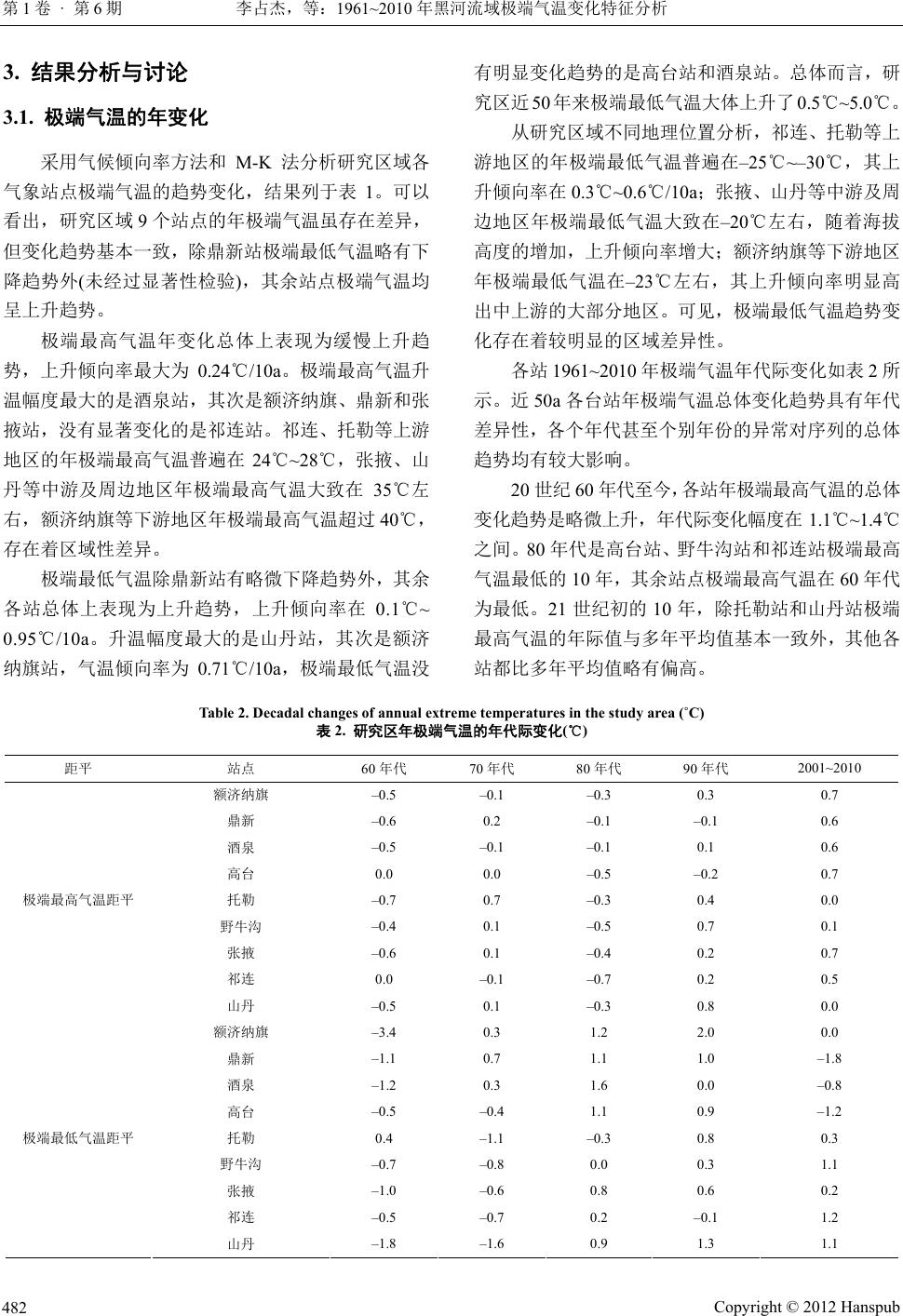

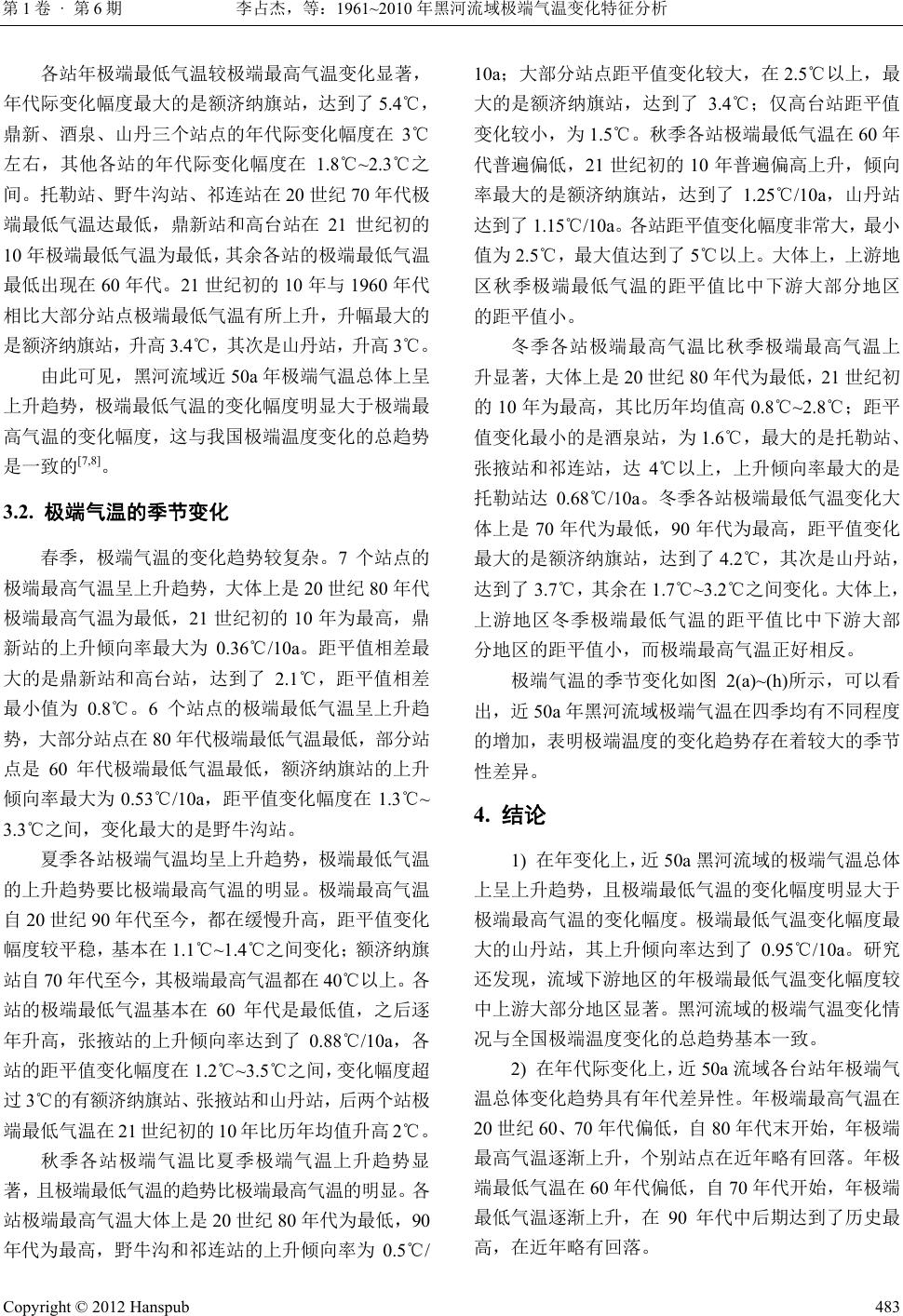

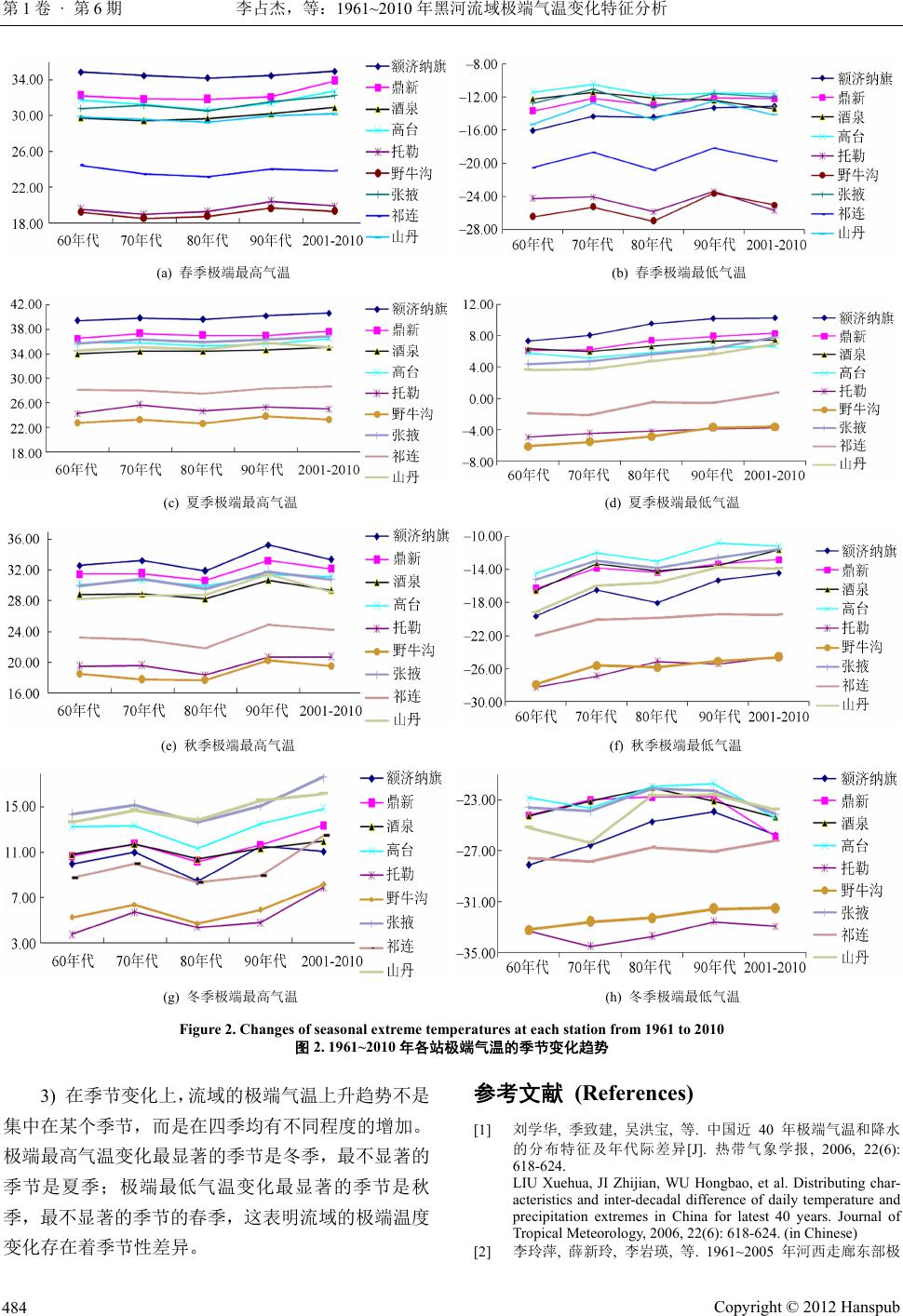

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2012, 1, 480-485 http://dx.doi.org/10.12677/jwrr.2012.16077 Published Online December 2012 (http://www.hanspub.org/journal/jwrr.html) Changes of Extreme Temperatures for Heihe River Basin from 1961 to 2010* Zhanjie Li1#, Zhanling Li2 1College of Water Sciences, Beijing Normal University, Beijing 2School of Water Resources and Environment, China University of Geosciences, Beijing Email: #lzhan@bnu.edu.cn Received: Jul. 25th, 2012; revised: Aug. 11th, 2012; accepted: Aug. 26th, 2012 Abstract: Based on the measured extreme temperatures of 9 stations from 1961 to 2010, the changes of an- nual and seasonal extreme temperatures in Heihe River basin were analyzed by using the trend slope and Mann-Kendall method. The results showed that the generally increasing trends of annual extreme tempera- tures occurred all over the basin and the increase of extreme minimum temperatures were greater than those of extreme maximum temperatures, especially the extreme minimum temperature in Shandan station with an increasing rate of 0.95˚C/10a. The increase of annual extreme minimum temperatures in lower reaches was greater than those in upper and middle reaches of basin. The extreme minimum temperatures began to in- crease at the beginning of 1970’s, while the extreme maximum temperatures at the end of 1980’s. The sea- sonal differences in trends of extreme temperatures were clear, and the most obvious season was winter in trends of extreme maximum temperatures and autumn in trends of extreme minimum temperatures. Keywords: Heihe River; Extreme Temperatures; Mann-Kendall Method 1961~2010 年黑河流域极端气温 变化特征分析* 李占杰 1#,李占玲 2 1北京师范大学水科学研究院,北京 2中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京 Email: #lzhan@bnu.edu.cn 收稿日期:2012 年7月25 日;修回日期:2012 年8月11 日;录用日期:2012年8月26 日 摘 要:本文利用黑河流域内 9个气象站 1961~2010 年的极端温度资料,运用气候倾向率和 Mann- Kendall 趋势检验法对流域的年、季极端最高气温和极端最低气温进行了分析研究。结果表明,在年变 化上,近 50a 黑河流域极端气温总体上呈上升趋势,且极端最低气温的变化幅度明显大于极端最高气 温的变化幅度,其中山丹站极端最低气温的上升倾向率达到了0.95℃/10a;流域下游地区的年极端最 低气温变化幅度较中上游大部分地区显著。在年代际变化上,流域年极端最低气温上升趋势大体始于 70 年代,而年极端最高气温上升趋势始于 80 年代末。流域的极端温度变化趋势存在着明显的季节性 差异,极端最高气温变化最显著的季节是冬季,极端最低气温变化最显著的季节是秋季。 关键词:黑河;极端气温;Mann-Kendall 趋势检验法 *基金项目:由中央高校基本科研业务费专项资金资助,项目编号 2012078。 #通讯作者。 作者简介:李占杰,讲师。 Copyright © 2012 Hanspub 480  李占杰,等:1961~2010 年黑河流域极端气温变化特征分析 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第6期 481 1. 引言 干流全长821 km,流域总面积 14.29万km2,属大陆 性气候干旱区。因整个流域地形、地貌复杂,海拔高 低相差悬殊,气候的地带性和区域性非常明显。出山 口莺落峡以上为上游,多年平均气温不足 2℃,年降 水量 350 mm,是主要的产流区;莺落峡至正义峡为 中游,年平均气温 6℃~8℃,年降水量 140 mm;正 义 峡以下为下游,年平均气温 8℃~10℃,极端最低气温 在–30℃以下,极端最高气温超过 40℃,年降水量 47 mm,年日照时数位 3446 h,气候非常干燥,春夏季 常有沙尘暴天气[12]。 在20 世纪以来的全球变暖背景下,极端气候变 化已引起了众多学者的广泛关注。国内学者对我国极 端气温变化进行了一系列的研究[1-4],任福民等[5]发现 我国在 1951~1990 年里极端最低气温趋于增高,且存 在着季节性、地域性差异;秦大河等[6]对我国气候与 环境演变做了评估,随着气候的变暖,极端最低气温 上升,温度日变化减小,夏季高温热浪增多,20 世纪 90 年代中期以后,西北一些地区白天温度极端偏高的 日数增加趋势明显;张宁等[7]发现在空间分布上,我 国全国范围内极端低温均表现出增温趋势,而夏季极 端高温在黄河下游地区出现了较明显的降温趋势,在 华南地区增温趋势较显著;赵军等[8]也发现我国大部 分地区的年极端最高温度和极端最低温度都趋于增 高,并且各个区域存在着显著差异。极端气温、极端 降水等极端气候事件变化进一步加剧了我国目前面 临的生态环境问题。 本文利用中国气象中心提供的黑河流域内 9个气 象站点 1961~2010 年逐月及年气温作为基础资料,以 3~5 月,6~8 月、9~11 月、12 月至次年2月分别代表 春、夏、秋、冬季,运用气候倾向率[13]和Mann-Kendall 趋势检验法(简称M-K 法)[14,15],分析黑河流域年、季 的极端最高气温、极端最低气温的变化特征。各气象 站地理位置及相关信息见图1和表 1。 黑河流域位于我国西北地区,生态环境非常脆 弱。在我国以及全球气候变化的大背景下,黑河流域 的气候也受到不同程度的影响[9-11]。本文在以往研 究 的基础上,选择黑河流域 9个气象站点 1961~2010 年 的气温数据,应用气候倾向率方法和 Mann-Kendall 趋势检验法,对流域内极端气温的年、季变化特征进 行分析,有助于深入理解流域的气候变化规律与探讨 流域的气候变化原因。 2. 研究区概况及数据资料 Figure 1. Locations of meteorological stations in Heihe River basin 黑河流域介于东经 97˚~102˚、北纬 37˚~42˚之间。 图1. 黑河流域气象站点分布示意图 Table 1. Trend slopes for extreme temperatures data from 1961 to 2010 in the study area 表1. 1961~2010年研究区极端气温的气候倾向率(℃/10a) 站点 省份 纬度 经度 海拔高度(m) 极端最高气温 极端最低气温 额济纳旗 内蒙古 41˚57′ 101˚04′ 940.5 0.021 0.071** 鼎新 甘肃 40˚18′ 99˚31′ 1177.4 0.021+ –0.011 酒泉 甘肃 39˚46′ 98˚29′ 1477.2 0.024* 0.007 高台 甘肃 39˚22′ 99˚50′ 1332.2 0.008 0.006 托勒 青海 38˚48′ 98˚25′ 3367.0 0.014 0.029 野牛沟 青海 38˚25′ 99˚35′ 8320.0 0.014 0.060*** 张掖 甘肃 38˚56′ 100˚26′ 1482.7 0.021 0.052+ 祁连 青海 38˚11′ 100˚15′ 2787.4 0.000 0.048** 山丹 甘肃 38˚48′ 101˚05′ 1764.6 0.003 0.095*** 注:“***、**、*、+”分别表示显著水平 0.001、0.05、0.01、0.1。  李占杰,等:1961~2010 年黑河流域极端气温变化特征分析 第1卷 · 第6期 3. 结果分析与讨论 3.1. 极端气温的年变化 采用气候倾向率方法和M-K 法分析研究区域各 气象站点极端气温的趋势变化,结果列于表 1。可以 看出,研究区域 9个站点的年极端气温虽存在差异, 但变化趋势基本一致,除鼎新站极端最低气温略有下 降趋势外(未经过显著性检验),其余站点极端气温均 呈上升趋势。 极端最高气温年变化总体上表现为缓慢上升趋 势,上升倾向率最大为0.24℃/10a。极端最高气温升 温幅度最大的是酒泉站,其次是额济纳旗、鼎新和张 掖站,没有显著变化的是祁连站。祁连、托勒等上游 地区的年极端最高气温普遍在24℃~28℃,张掖、山 丹等中游及周边地区年极端最高气温大致在35℃左 右,额济纳旗等下游地区年极端最高气温超过 40℃, 存在着区域性差异。 极端最低气温除鼎新站有略微下降趋势外,其余 各站总体上表现为上升趋势,上升倾向率在 0.1℃~ 0.95℃/10a 。升温幅度最大的是山丹站,其次是额济 纳旗站,气温倾向率为0.71℃/10a,极端最低气温没 有明显变化趋势的是高台站和酒泉站。总体而言,研 究区近 50年来极端最低气温大体上升了 0.5℃~5.0℃。 从研究区域不同地理位置分析,祁连、托勒等上 游地区的年极端最低气温普遍在–25℃~–30 ℃,其上 升倾向率在 0.3℃~0 .6℃/10a;张掖、山丹等中游及周 边地区年极端最低气温大致在–20℃左右,随着海拔 高度的增加,上升倾向率增大;额济纳旗等下游地区 年极端最低气温在–23℃左右,其上升倾向率明显高 出中上游的大部分地区。可见,极端最低气温趋势变 化存在着较明显的区域差异性。 各站 1961~2010 年极端气温年代际变化如表 2所 示。近 50a 各台站年极端气温总体变化趋势具有年代 差异性,各个年代甚至个别年份的异常对序列的总体 趋势均有较大影响。 20 世纪 60 年代至今,各站年极端最高气温的总体 变化趋势是略微上升,年代际变化幅度在 1.1℃~1.4℃ 之间。80 年代是高台站、野牛沟站和祁连站极端最高 气温最低的 10 年,其余站点极端最高气温在 60 年代 为最低。21 世纪初的 10年,除托勒站和山丹站极端 最高气温的年际值与多年平均值基本一致外,其他各 都比多年平均值略有偏高。 站 Table 2. Decadal changes of annual extreme temperatures in the study area (˚C) 表2. 研究区年极端气温的年代际变化(℃) 距平 站点 60年代 70年代 80年代 90年代 2001~2010 额济纳旗 –0.5 –0.1 –0.3 0.3 0.7 鼎新 –0.6 0.2 –0.1 –0.1 0.6 酒泉 –0.5 –0.1 –0.1 0.1 0.6 高台 0.0 0.0 –0.5 –0.2 0.7 托勒 –0.7 0.7 –0.3 0.4 0.0 野牛沟 –0.4 0.1 –0.5 0.7 0.1 张掖 –0.6 0.1 –0.4 0.2 0.7 祁连 0.0 –0.1 –0.7 0.2 0.5 极端最高气温距平 山丹 –0.5 0.1 –0.3 0.8 0.0 额济纳旗 –3.4 0.3 1.2 2.0 0.0 鼎新 –1.1 0.7 1.1 1.0 –1.8 酒泉 –1.2 0.3 1.6 0.0 –0.8 高台 –0.5 –0.4 1.1 0.9 –1.2 托勒 0.4 –1.1 –0.3 0.8 0.3 野牛沟 –0.7 –0.8 0.0 0.3 1.1 张掖 –1.0 –0.6 0.8 0.6 0.2 祁连 –0.5 –0.7 0.2 –0.1 1.2 极端最低气温距平 山丹 –1.8 –1.6 0.9 1.3 1.1 Copyright © 2012 Hanspub 482  李占杰,等:1961~2010 年黑河流域极端气温变化特征分析 第1卷 · 第6期 各站年极端最低气温较极端最高气温变化显著, 年代际变化幅度最大的是额济纳旗站,达到了 5.4℃, 鼎新、酒泉、山丹三个站点的年代际变化幅度在 3℃ 左右,其他各站的年代际变化幅度在 1.8℃~2.3℃之 间。托勒站、野牛沟站、祁连站在 20世纪 70 年代极 端最低气温达最低,鼎新站和高台站在 21 世纪初的 10 年极端最低气温为最低,其余各站的极端最低气温 最低出现在 60年代。21世纪初的 10年与1960 年代 相比大部分站点极端最低气温有所上升,升幅最大的 是额济纳旗站,升高3.4℃,其次是山丹站,升高 3℃。 由此可见,黑河流域近 50a 年极端气温总体上呈 上升趋势,极端最低气温的变化幅度明显大于极端最 高气温的变化幅度,这与我国极端温度变化的总趋势 是一致的[7,8]。 3.2. 极端气温的季节变化 春季,极端气温的变化趋势较复杂。7个站点的 极端最高气温呈上升趋势,大体上是20 世纪 80 年代 极端最高气温为最低,21世纪初的 10年为最高,鼎 新站的上升倾向率最大为 0.36℃/10a。距平值相差最 大的是鼎新站和高台站,达到了 2.1℃,距平值相差 最小值为 0.8℃。6个站点的极端最低气温呈上升趋 势,大部分站点在 80 年代极端最低气温最低,部分站 点是 60 年代极端最低气温最低,额济纳旗站的上升 倾向率最大为 0.53℃/10a,距平值变化幅度在 1.3℃~ 3.3℃之间,变化最大的是野牛沟站。 夏季各站极端气温均呈上升趋势,极端最低气温 的上升趋势要比极端最高气温的明显。极端最高气温 自20 世纪 90 年代至今,都在缓慢升高,距平值变化 幅度较平稳,基本在 1.1℃~1.4 ℃之间变化;额济纳旗 站自 70 年代至今,其极端最高气温都在 40℃以上。各 站的极端最低气温基本在 60年代是最低值,之后逐 年升高,张掖站的上升倾向率达到了 0.88℃/10a,各 站的距平值变化幅度在1.2℃~3.5℃之间,变化幅度超 过3℃的有额济纳旗站、张掖站和山 丹站,后两个站极 端最低气温在21世纪初的 10 年比历年均值升高 2℃。 秋季各站极端气温比夏季极端气温上升趋势显 著 ,且极端最低气温的趋势比极端最高气温的明显。各 站极端最高气温大体上是 20世纪 80年代为最低,90 年代为最高,野牛沟和祁连站的上升倾向率为0.5℃/ 10a;大部分站点距平值变化较大,在 2.5℃以上,最 大的是额济纳旗站,达到了 3.4℃;仅高台站距平值 变化较小,为1.5℃。秋季各站极端最低气温在60 年 代普遍偏低,21 世纪初的 10 年普遍偏高上升,倾向 率最大的是额济纳旗站,达到了 1.25℃/10a,山丹站 达到了 1.15℃/10a。各 站距平值变化幅度 非常大,最小 值为 2.5℃,最大值达到了 5℃以上。大体上,上游地 区秋季极端最低气温的距平值比中下游大部分地区 的距平值小。 冬季各站极端最高气温比秋季极端最高气温上 升显著,大体上是 20 世纪 80年代为最低,21 世纪初 的10 年为最高,其比历年均值高 0.8℃~2.8℃;距平 值变化最小的是酒泉站,为1.6℃,最大的是托勒站、 张掖站和祁连站,达 4℃以上,上升倾向率最大的是 托勒站达 0.68℃/10a。冬季各站极端最低气温变化大 体上是 70 年代为最低,90 年代为最高,距平值变化 最大的是额济纳旗站,达到了4.2℃,其次是山丹站, 达到了 3.7℃,其余在 1.7℃~3.2℃之间变化。大体上, 上游地区冬季极端最低气温的距平值比中下游大部 分地区的距平值小,而极端最高气温正好相反。 极端气温的季节变化如图2(a)~(h)所示,可以看 出,近 50a 年黑河流域极端气温在四季均有不同程度 的增加,表明极端温度的变化趋势存在着较大的季节 性差异。 4. 结论 1) 在年变化上,近 50a 黑河流域的极端气温总体 上呈上升趋势,且极端最低气温的变化幅度明显大于 极端最高气温的变化幅度。极端最低气温变化幅度最 大的山丹站,其上升倾向率达到了 0.95℃/10a。研究 还发现,流域下游地区的年极端最低气温变化幅度较 中上游大部分地区显著。黑河流域的极端气温变化情 况与全国极端温度变化的总趋势基本一致。 2) 在年代际变化上,近 50a 流域各台站年极端气 温总体变化趋势具有年代差异性。年极端最高气温在 20 世纪60、70年代偏低,自 80 年代末开始,年极端 最高气温逐渐上升,个别站点在近年略有回落。年极 端最低气温在60 年代偏低,自70 年代开始,年极端 最低气温逐渐上升,在 90 年代中后期达到了历史最 高,在近年略有回落。 Copyright © 2012 Hanspub 483  李占杰,等:1961~2010 年黑河流域极端气温变化特征分析 第1卷 · 第6期 (a) 春季极端最高气温 (b) 春季极端最低气温 (c) 夏季极端最高气温 (d) 夏季极端最低气温 (e) 秋季极端最高气温 (f) 秋季极端最低气温 (g) 冬季极端最高气温 (h) 冬季极端最低气温 Figure 2. Changes of seasonal extreme temperatures at each station from 1961 to 2010 图2. 1961~2010年各站极端气温的季节变化趋势 参考文献 (References) 3) 在季节变化上,流域的极端气温上升趋势不是 集中在某个季节,而是在四季均有不同程度的增加。 极端最高气温变化最显著的季节是冬季,最不显著的 季节是夏季;极端最低气温变化最显著的季节是秋 季,最不显著的季节的春季,这表明流域的极端温度 变化存在着季节性差异。 [1] 刘学华, 季致建, 吴洪宝, 等. 中国近 40 年极端气温和降水 的分布特征及年代际差异[J]. 热带气象学报, 2006, 22(6): 618-624. LIU Xuehua, JI Zhijian, WU Hongbao, et al. Distributing char- acteristics and inter-decadal difference of daily temperature and precipitation extremes in China for latest 40 years. Journal of Tropical Meteorology, 2006, 22(6): 618-624. (in Chinese) [2] 李玲萍, 薛新玲, 李岩瑛, 等. 1961~2005 年河西走廊东部极 Copyright © 2012 Hanspub 484  李占杰,等:1961~2010 年黑河流域极端气温变化特征分析 第1卷 · 第6期 端气温事件变化[J]. 冰川冻土, 2010, 32(1): 43-51. LI Lingping , XUE Xinling, LI Yanying, et al. Changes in the extreme temperatures in the east of Hexi corridor in 1961-2005. Journal of Glaciology and Geocryology, 2010, 32(1): 43-51. (in Chinese) [3] 汪宝龙, 张明军, 魏军林, 等. 1960~2009年青海省极端气温 事件的变化特征[J]. 中国农业气象, 2012, 33(1): 41-47. WANG Baolong, ZHANG Mingjun, WEI Junlin, et al. Char- acteristics of extreme temperature in Qinghai province during 1960-2009. Chinese Journal of Agro-meteorology, 2012, 33(1): 41-47. (in Chinese) [4] 杨金虎, 江志红, 魏锋, 等. 近45a 来中国西北年极端高、低 温的变化及对区域性增暖的响应[J]. 干旱区地理, 2006, 29(5): 625-631. YANG Jinhu, JIANG Zhihong, WEI Feng, et al. Variability of extreme high temperature and low temperature and their re- sponse to regional warming in Northwest China in recent 45 years. Arid and Geography, 2006, 29(5): 625-631. (in Chinese) [5] 任福民, 翟盘茂. 1951~1990年中国极端气温变化[J]. 大气科 学, 1998, 22(2): 217-227. REN Fumin, ZHAI Panmao. Study on changes of China’S ex- treme temperatures during 1951-1990. Scientia Atmospherica Sinica, 1998, 22(2): 217-227. (in Chinese) [6] 秦大河, 丁一汇, 苏纪兰, 等. 中国气候与环境演变评估(I): 中国气候与环境变化及未来趋势[J]. 气候变化研究进展, 2005, 1(1): 4-9. QIN Dahe, DING Yihui, SU Jilan, et al. Assessment of climate and environment changes in China (I): Climate and environment changes in China and their projection. Advance in Climate Change Research, 2005, 1(1): 4-9. (in Chinese) [7] 张宁, 孙照渤, 曾刚. 1955~2005年中国极端气温的变化[J]. 南京气象学院学报, 2008, 31(1): 123-128. ZHANG Ning, SUN Zhaobo and ZENG Gang. Change of ex- treme temperatures in China during 1955-2005. Journal of Nan- jing Institute of Meteorology, 2008, 31(1): 123-128. (in Chinese) [8] 赵军, 师银芳, 王大为, 等. 1961~2008年中国大陆极端气温 时空变化分析[J]. 干旱区资源与环境, 2012, 26(3): 52-56. ZHAO Jun, SHI Yinfang, WANG Dawei, et al. Temporal and spatial changes of extreme temperatures in China during 1961- 2008. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2012, 26(3): 52-56. (in Chinese) [9] 李占玲, 徐宗学. 近50年来黑河流域气温和降水量突变特征 分析[J]. 资源科学, 2011, 33(10): 1877-1882. LI Zhanling, XU Zongxue. Detection of change points in tem- perature and precipitation time series in the Heihe River basin over the past 50 Years. Resources Science, 2011, 33(10): 1877- 1882. (in Chinese) [10] 李鸣骥, 石培基. 黑河流域张掖市近 38a 以来气候变化特征分 析[J]. 中国沙漠, 2007, 27(6): 1048-1054. LI Mingji, SHI Peiji. Climate changing characteristics of Zhan- gye City in Heihe River basin during 1968-2005. Journal of De- sert Research, 2007, 27(6): 1048-1054. (in Chinese) [11] 李常斌, 李文艳, 王雄师, 等. 黑河流域中、西部水系近 50 年来气温降水径流变化特征[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2011, 47(4): 7-12. LI Changbin, LI Wenyan, WANG Xiongshi, et al. Characteristic changes in air temperature, precipitation and mountain runoff in the past 50 years in the middle and western reaches of Heihe River basin. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 2011, 47(4): 7-12. (in Chinese) [12] 张耀宗, 张勃, 刘艳艳, 等. 黑河中上游地区最高、最低气温 非对称变化的时空特征分析[J]. 宁夏大学学报(自然科学版), 2011, 32(1): 78-82. ZHANG Yaozong, ZHANG Bo, LIU Yanyan, et al. Change of maximum and minimum temperature in the middle region of Heihe Basin. Journal of Ningxia University (Natural Sciences), 2011, 32(1): 78-82. (in Chinese) [13] 刘宇峰, 孙虎, 原志华. 1960~2007年汾河流域气温年际和季 节性变化特征分析[J]. 资源科学, 2011, 33(3): 489-496. LIU Yufeng, SUN Hu and YUAN Zhihua. Annual and seasonal change characteristics of temperature in the Fenhe River basin during the period 1960-2007. Resources Science, 2011, 33(3): 489-496. (in Chinese) [14] 时振阁. 唐山市降水量序列变化规律分析[J]. 南水北调与水 利科技, 2010, 8(1): 164-167. SHI Zhenge. Analysis to precipitation sequence variation in Tangshan City. South-to-North Water Transfers and Water Sci- ence & Technology, 2010, 8(1): 164-167. (in Chinese) [15] XU Zongxue, TAKEUCHI, K. and ISHIDAIRA, H. Long-term trends of annual temperature and precipitation time series in Ja- pan. Journal of Hydro Science and Hydraulic Engineering, 2002, 20(2): 11-26. Copyright © 2012 Hanspub 485 |