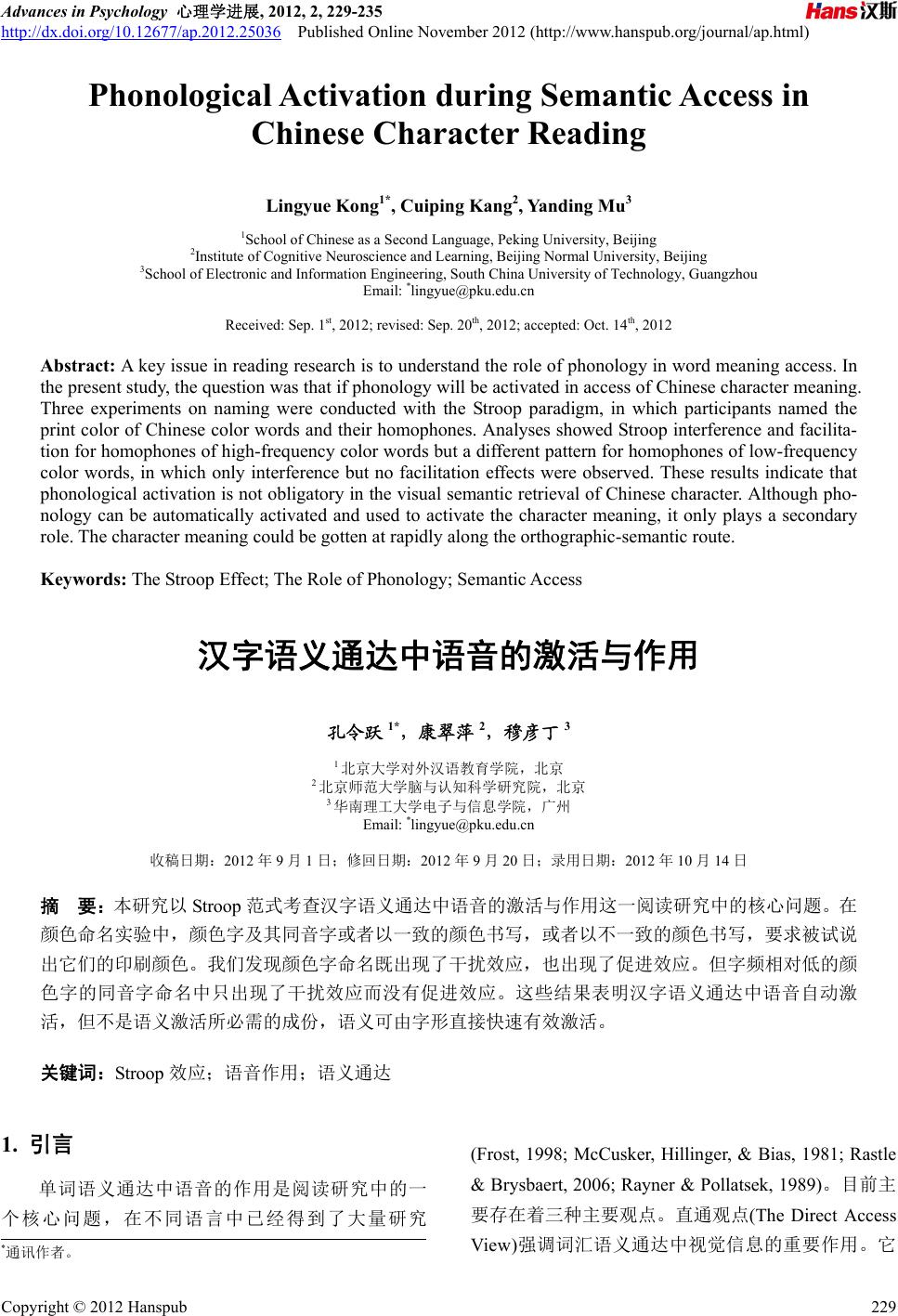

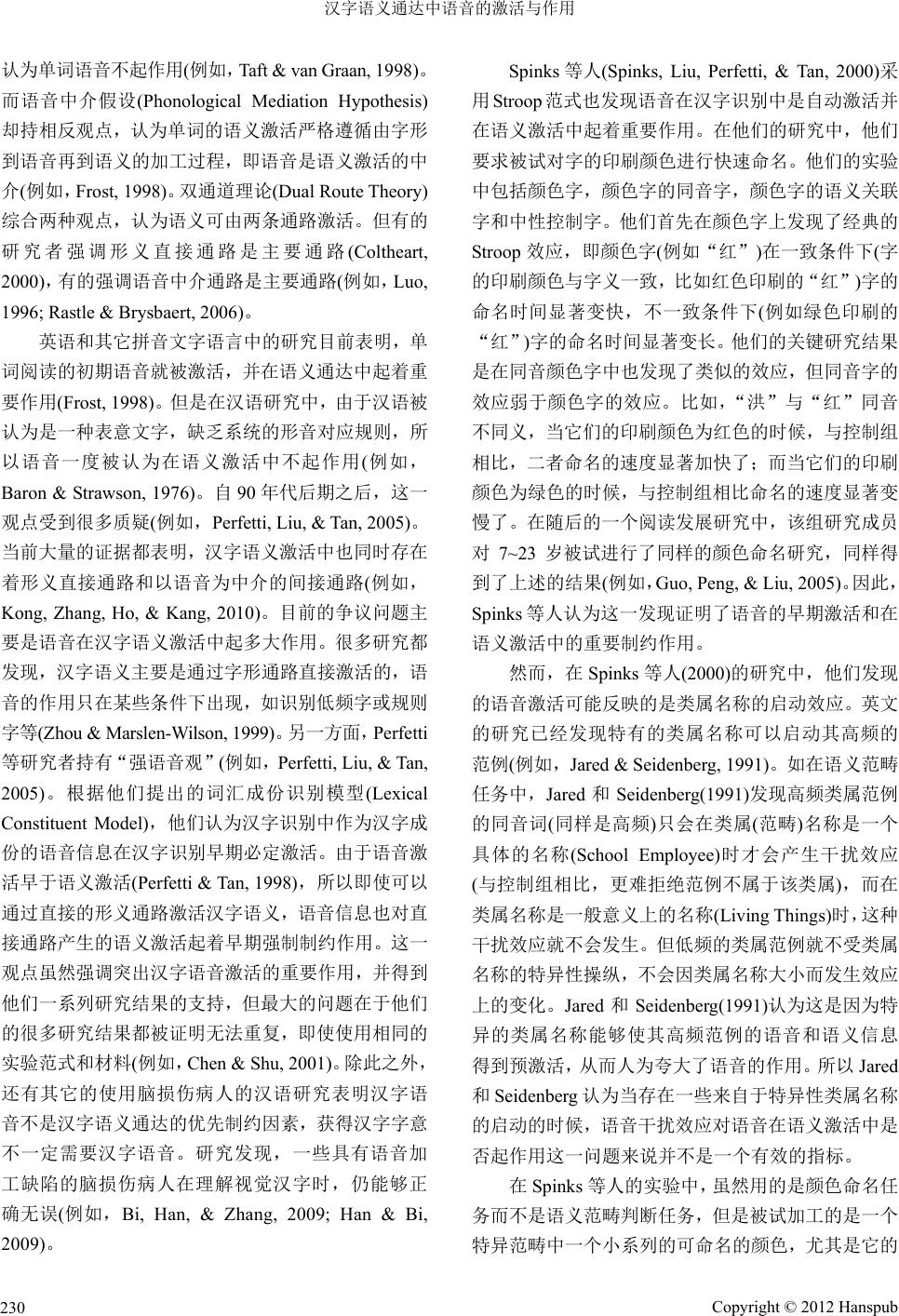

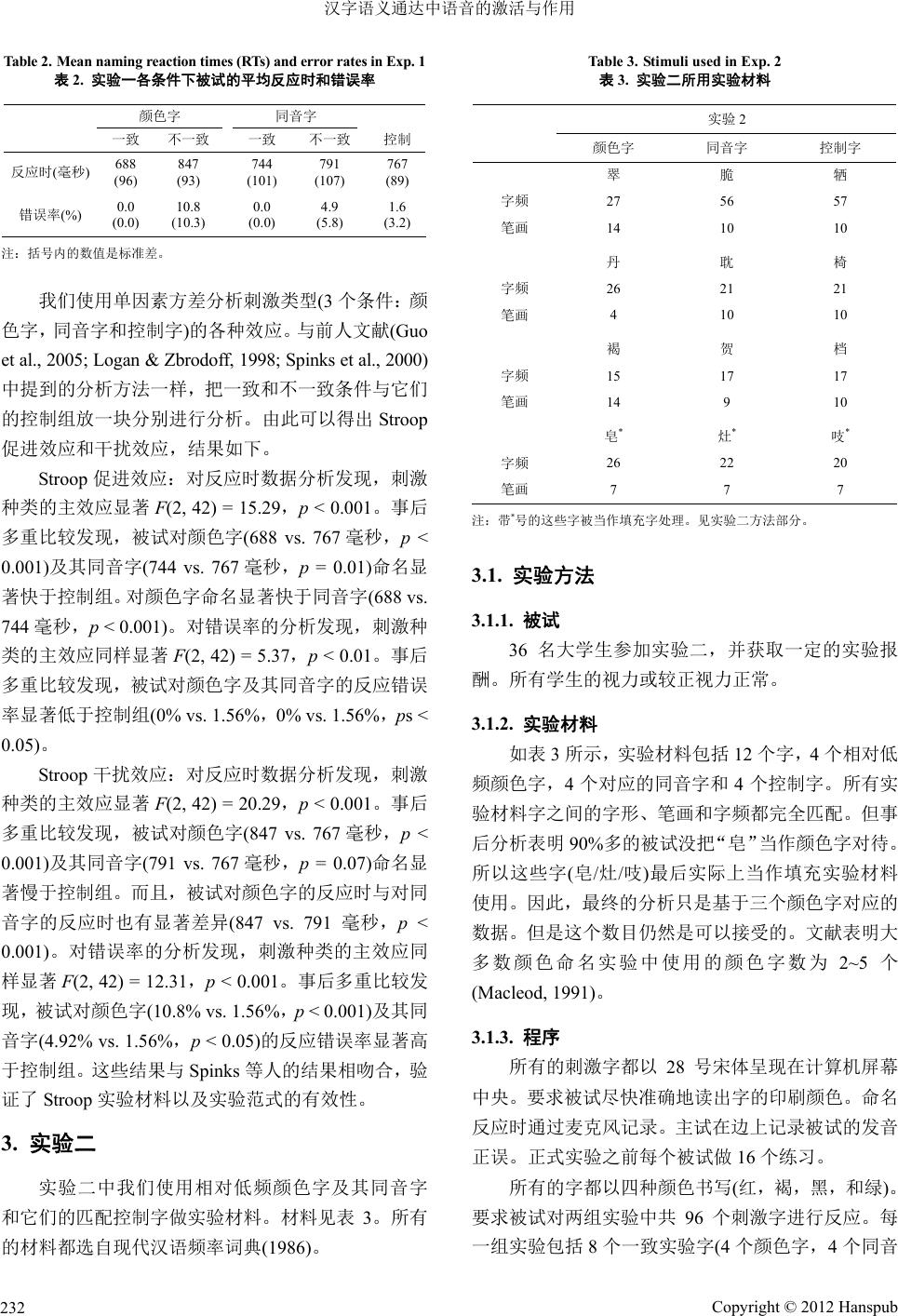

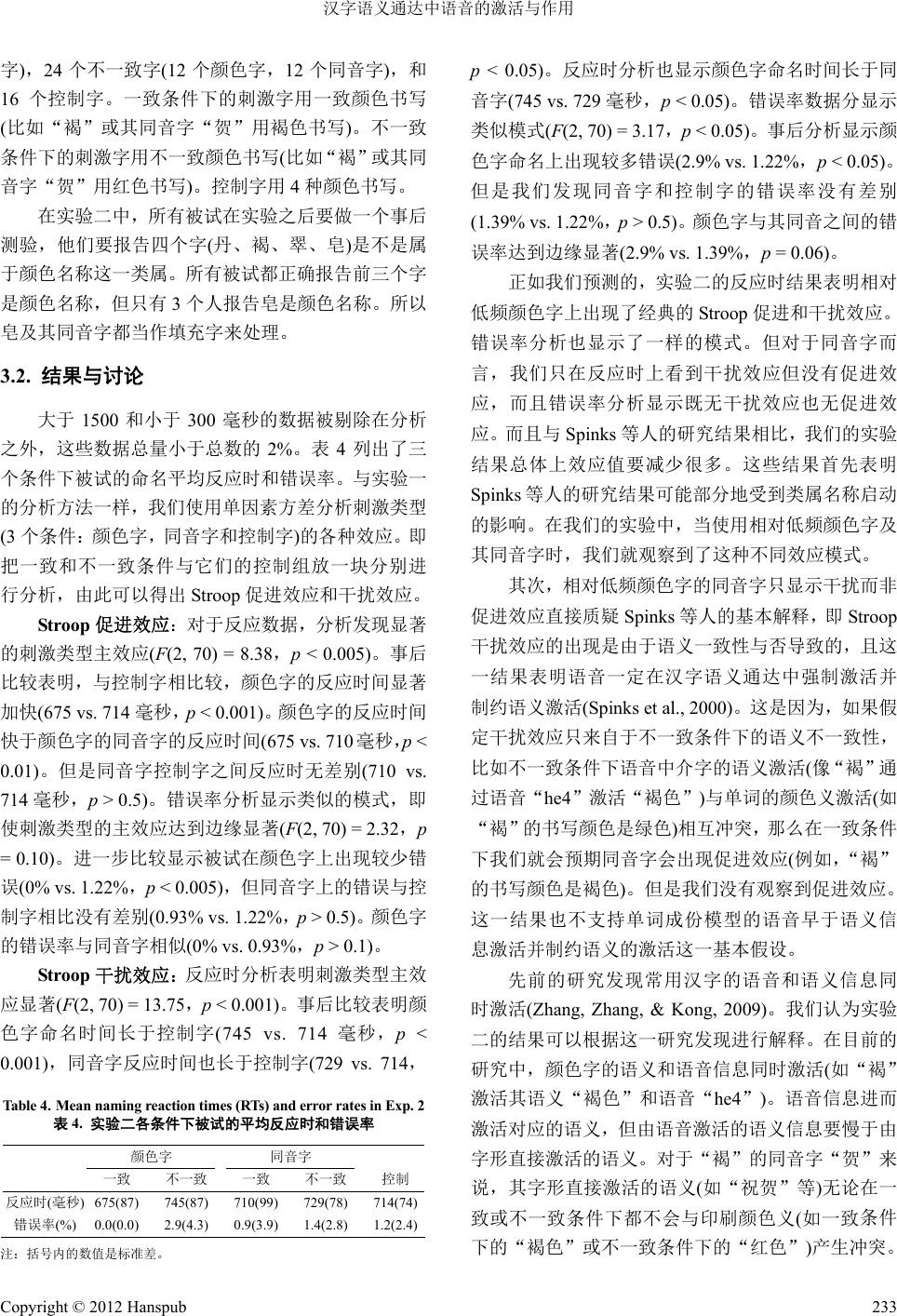

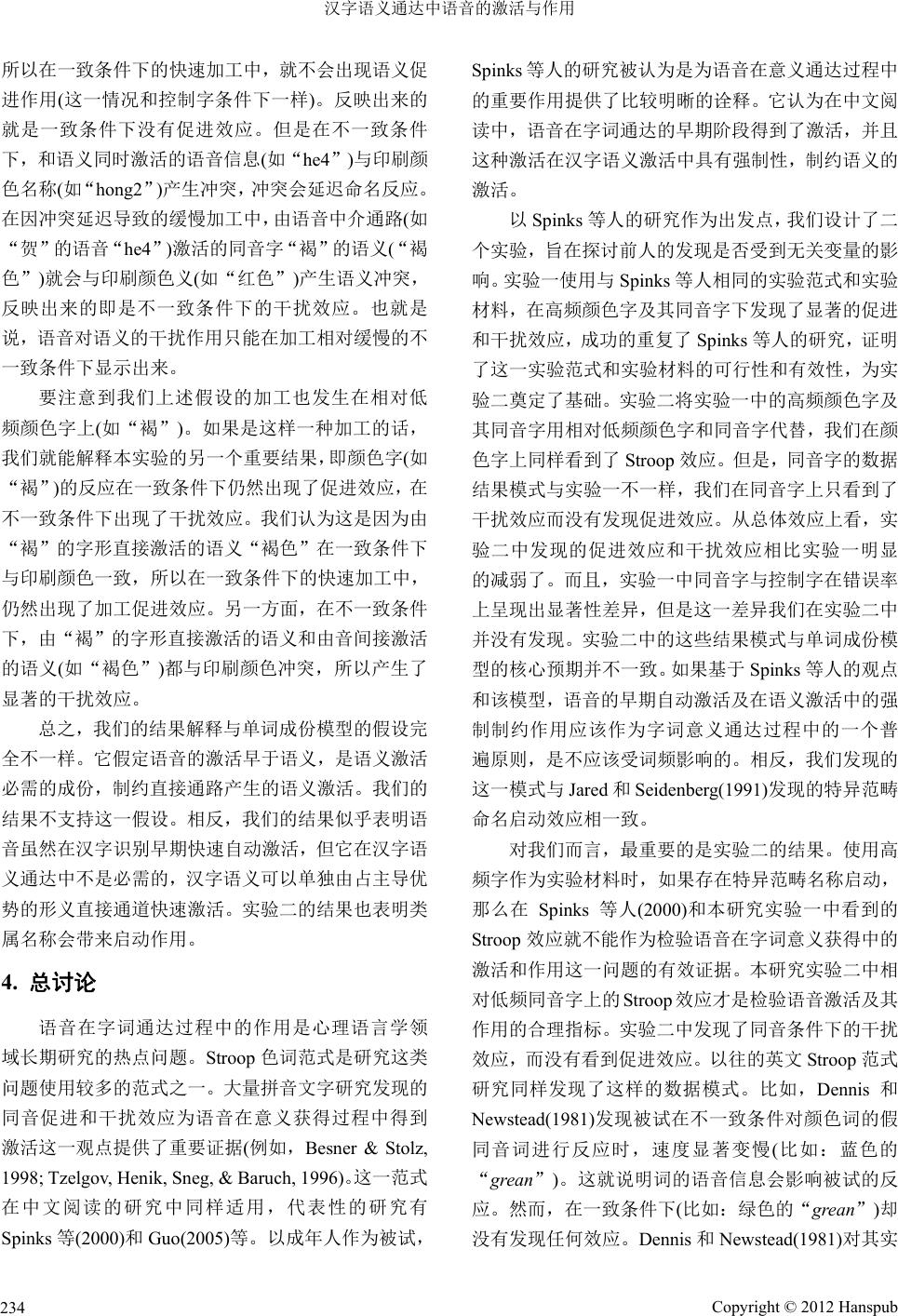

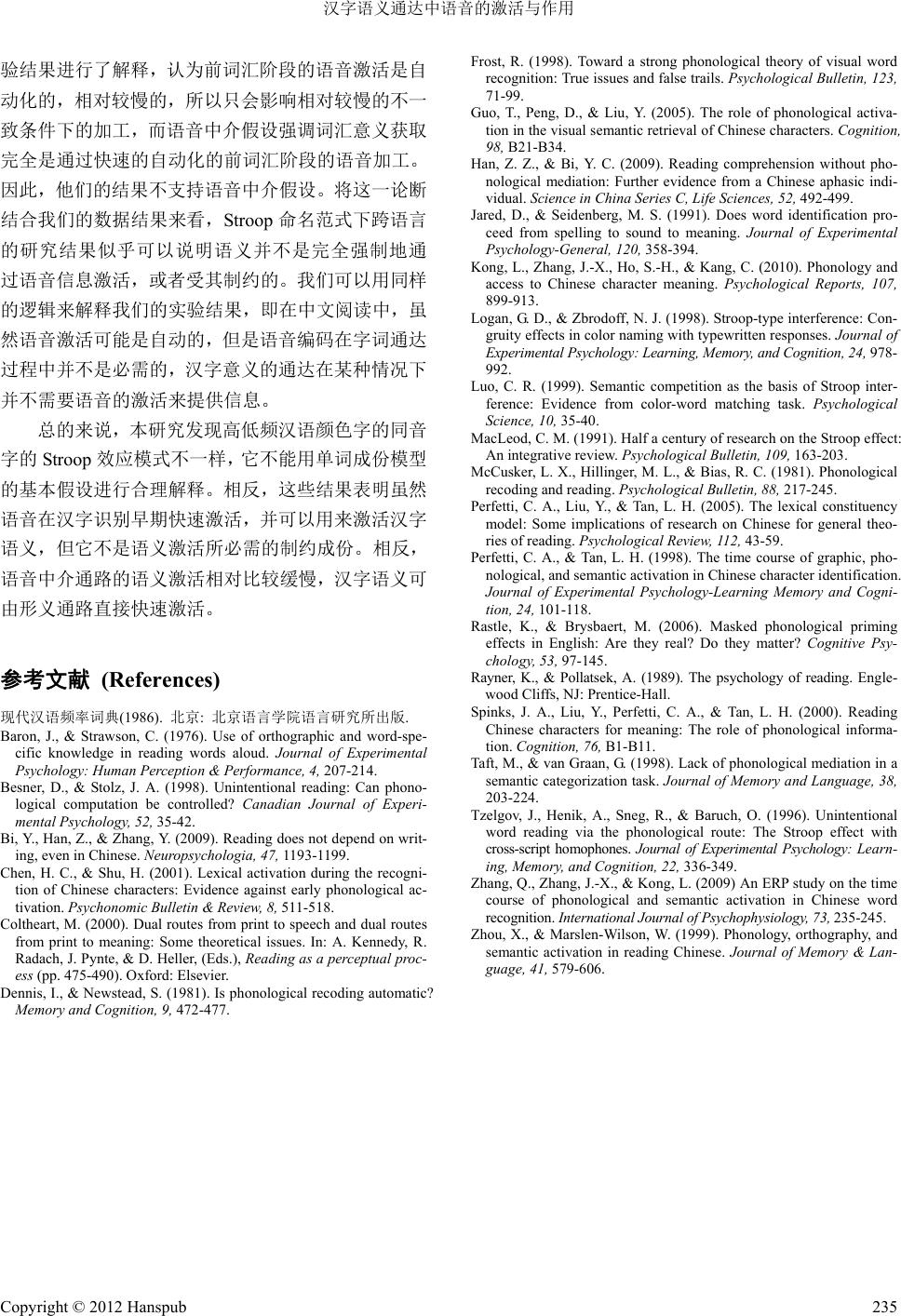

Advances in Psychology 心理学进展, 2012, 2, 229-235 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2012.25036 Published Online November 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) Phonological Activation during Semantic Access in Chinese Character Reading Lingyue Kong1*, Cuiping Kang2, Ya nding Mu3 1School of Chinese as a Second Language, Peking Universi ty , B eij ing 2Institute of Cognitive Neuroscience and Learning, B ei jing Normal University, Beijing 3School of Electronic and Information Engineering, South China University of Technology, Guangzhou Email: *lingyue@pku.edu.cn Received: Sep. 1st, 2012; revised: Sep. 20th, 20 12; accepted: Oct. 14th, 2012 Abstract: A key issue in reading research is to und erstand the role of phonology in word meaning access. In the present study, the question was that if phonology will be activated in access of Chinese character meaning. Three experiments on naming were conducted with the Stroop paradigm, in which participants named the print color of Chinese color words and their homophone s. Analyses showed Stroop interference and facilita- tion for homophones of high-frequency color words but a different pattern for homophones of low-frequency color words, in which only interference but no facilitation effects were observed. These results indicate that phonological activation is not obligatory in the visual semantic retrieval of Chinese character. Although pho- nology can be automatically activated and used to activate the character meaning, it only plays a secondary role. The character meaning could be gotten at rapidly along the orthographic-semantic route. Keywords: The Stroop Effect; The Role of Phonology; Semantic Access 汉字语义通达中语音的激活与作用 孔令跃 1*,康翠萍 2,穆彦丁 3 1北京大学对外汉语教育学院,北京 2北京师范大学脑与认知科学研究院,北京 3华南理工大学电子与信息学院,广州 Email: *lingyue@pku.edu.cn 收稿日期:2012 年9月1日;修回日期:2012 年9月20 日;录用日期:2012 年10 月14 日 摘 要:本研究以 Stroop 范式考查汉字语义通达中语音的激活与作用这一阅读研究中的核心问题。在 颜色命名实验中,颜色字及其同音字或者以一致的颜色书写,或者以不一致的颜色书写,要求被试说 出它们的印刷颜色。我们发现颜色字命名既出现了干扰效应,也出现了促进效应。但字频相对低的颜 色字的同音字命名中只出现了干扰效应而没有促进效应。这些结果表明汉字语义通达中语音自动激 活,但不是语义激活所必需的成份,语义可由字形直接快速有效激活。 关键词:Stroop 效应;语音作用;语义通达 1. 引言 单词语义通达中语音的作用是阅读研究中的一 个核心问题,在不同语言中已经得到了大量研究 (Frost, 1998; McCusker, Hillinger, & Bias, 1981; Rastle & Brysbaert, 2006; Rayner & Pollatsek, 1989)。目前主 要存在着三种主要观点。直通观点(The Direct Access View)强调词汇语义通达中视觉信息的重要作用。它 *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 229  汉字语义通达中语音的激活与作用 认为单词语音不起作用(例如,Taft & van Graan, 1998)。 而语音中介假设(Phonological Mediation Hypothesis) 却持相反观点,认为单词的语义激活严格遵循由字形 到语音再到语义的加工过程,即语音是语义激活的中 介(例如,Frost, 1998)。双通道理论(Dual R out e Theory ) 综合两种观点,认为语义可由两条通路激活。但有的 研究者强调形义直接通路是主要通路(Coltheart, 2000),有的强调语音中介通路是主要通路(例如,Luo, 1996; Rastle & Brysba ert, 2006)。 英语和其它拼音文字语言中的研究目前表明,单 词阅读的初期语音就被激活,并在语义通达中起着重 要作用(Frost, 1998)。但是在汉语研究中,由于汉语被 认为是一种表意文字,缺乏系统的形音对应规则,所 以语音一度被认为在语义激活中不起作用(例如, Baron & Strawson, 1976)。自 90 年代后期之后,这一 观点受到很多质疑(例如,Perfetti, Liu, & Tan, 2005)。 当前大量的证据都表明,汉字语义激活中也同时存在 着形义直接通路和以语音为中介的间接通路(例如, Kong, Zhang, Ho, & Kang, 2010)。目前的争议问题主 要是语音在汉字语义激活中起多大作用。很多研究都 发现,汉字语义主要是通过字形通路直接激活的,语 音的作用只在某些条件下出现,如识别低频字或规则 字等(Zhou & Marslen-Wil son, 199 9)。另一方面,Perfetti 等研究者持有“强语音观”(例如,Perfetti, Liu, & Tan, 2005)。根据他们提出的词汇成份识别模型(Lexical Constituent Model),他们认为汉字识别中作为汉字成 份的语音信息在汉字识别早期必定激活。由于语音激 活早于语义激活(Perfetti & Tan, 1998),所以即使可以 通过直接的形义通路激活汉字语义,语音信息也对直 接通路产生的语义激活起着早期强制制约作用。这一 观点虽然强调突出汉字语音激活的重要作用,并得到 他们一系列研究结果的支持,但最大的问题在于他们 的很多研究结果都被证明无法重复,即使使用相同的 实验范式和材料(例如,Chen & Shu, 2001)。除此之外, 还有其它的使用脑损伤病人的汉语研究表明汉字语 音不是汉字语义通达的优先制约因素,获得汉字字意 不一定需要汉字语音。研究发现,一些具有语音加 工缺陷的脑损伤病人在理解视觉汉字时,仍能够正 确无误(例如,Bi, Han, & Zhang, 2009; Han & Bi, 2009)。 Spinks 等人(Spinks, Liu, Perfetti, & Tan, 2000)采 用Stroo p范式也发现语音在汉字识别中是自动激活并 在语义激活中起着重要作用。在他们的研究中,他们 要求被试对字的印刷颜色进行快速命名。他们的实验 中包括颜色字,颜色字的同音字,颜色字的语义关联 字和中性控制字。他们首先在颜色字上发现了经典的 Stroop 效应,即颜色字(例如“红”)在一致条件下(字 的印刷颜色与字义一致,比如红色印刷的“红”)字的 命名时间显著变快,不一致条件下(例如绿色印刷的 “红”)字的命名时间显著变长。他们的关键研究结果 是在同音颜色字中也发现了类似的效应,但同音字的 效应弱于颜色字的效应。比如,“洪”与“红”同音 不同义,当它们的印刷颜色为红色的时候,与控制组 相比,二者命名的速度显著加快了;而当它们的印刷 颜色为绿色的时候,与控制组相比命名的速度显著变 慢了。在随后的一个阅读发展研究中,该组研究成员 对7~23 岁被试进行了同样的颜色命名研究,同样得 到了上述的结果(例如,Guo, Peng, & Liu, 2005)。因此, Spinks 等人认为这一发现证明了语音的早期激活和在 语义激活中的重要制约作用。 然而,在 Spinks 等人(2000)的研究中,他们发现 的语音激活可能反映的是类属名称的启动效应。英文 的研究已经发现特有的类属名称可以启动其高频的 范例(例如,Jared & Seidenberg, 1991)。如在语义范畴 任务中,Jared 和Seidenberg(1991)发现高频类属范例 的同音词(同样是高频)只会在类属(范畴)名称是一个 具体的名称(School Employee)时才会产生干扰效应 (与控制组相比,更难拒绝范 例 不属 于该类 属),而在 类属名称是一般意义上的名称(Living Things)时,这种 干扰效应就不会发生。但低频的类属范例就不受类属 名称的特异性操纵,不会因类属名称大小而发生效应 上的变化。Jared 和Seidenberg(1991)认为这是因为特 异的类属名称能够使其高频范例的语音和语义信息 得到预激活,从而人为夸大了语音的作用。所以Jared 和Seidenberg 认为当存在一些来自于特异性类属名称 的启动的时候,语音干扰效应对语音在语义激活中是 否起作用这一问题来说并不是一个有效的指标。 在Spinks 等人的实验中,虽然用的是颜色命名任 务而不是语义范畴判断任务,但是被试加工的是一个 特异范畴中一个小系列的可命名的颜色,尤其是它的 Copyright © 2012 Hanspub 230  汉字语义通达中语音的激活与作用 四个高频范例(红、黄、蓝、绿)。因此,在这个研究 中所发现的 Stroop效应很有可能反映的是特异范畴名 称带来的预激活,而不是语音激活及其在语义激活中 作用的强制性。 基于上述分析,我们在目前的研究中使用 Stro o p 范式对这一问题进行再探索,进一步考查范畴名称启 动是否在他们发现的语音激活中起到作用,以期进一 步验证 Spinks等人在Str o o p范式下关于汉字语音作用 的发现。我们预期我们的一系列实验能为我们提供更 好的实验证据来考查语音作用这一争论问题。本研究 一共包括两个实验。实验一用相同的实验范式和实验 材料重复Spinks 等人的实验。实验二中,我们将实验 一中的高频颜色字及其同音字用相对低频颜色字及 其同音字代替,这样做是为了排除特异范畴启动效应 的影响。 在我们的实验控制下,我们预期,如果在相对低 频同音字上发现了与 Spinks等人(2000)相似的研究结 果,那么可以证明语音的自动激活和激活对语义通达 的强制制约性,支持相关词汇成份模型关于语音优先 重要性的假设;反之,将会对该模型的假设提出疑问。 2. 实验一 2.1. 实验方法 2.1.1. 被试 被试为广州某大学 22 名本科生,普通话标准, 实验中能使用标准普通话进行颜色字命名,无方言干 扰问题存在。被试色觉正常,视力或矫正视力正常, 均为右利手。 2.1.2. 实验材料 实验材料与 Spinks 等人的研究相同(见表 1)。总 共包括 12个字,四种颜色。其中四个字为高频颜色 字,四个字为高频颜色字的高频同音字(相同的音和 调),其他四个字作为控制组。因为我们的研究主要目 的是为了重复颜色字和其同音字上的Stroop 效应,所 以在这个重复研究中我们没有选用 Spinks 等人的研 究中的颜色字的语义关联字这一类刺激字。各个实验 条件下字的笔画和字频都做了很好的匹配。所有的字 都选自《汉语词频词典》(1986)中4574 个最常用的单 字词。 Table 1. Stimuli used in Exp. 1 表1. 实验一所用实验材料字 实验 1 颜色字 同音字 控制字 红 洪 贯 字频 592 50 74 笔画 6 9 9 黄 皇 奖 字频 281 62 51 笔画 11 9 9 蓝 栏 华 字频 106 39 36 笔画 14 9 6 绿 虑 涂 字频 178 85 81 笔画 11 11 10 2.1.3. 实验程序 实验一的实验程序与 Spinks 等人的实验程序相 同。实验材料为宋体字,28 号字体,每个字大约为 1.6 × 1.8 cm,刺激呈现在屏幕中央,一次呈现一个, 要求被试用麦克风对刺激的印刷颜色尽量快而准确 的命名。通过麦克风可以记录被试的反应时。主试在 旁边记录被试的命名正误。在正式实验之前有 16 个 练习材料。正式实验中,12 个刺激材料将分别用四种 颜色(红、黄、绿、蓝)进行呈现,每个相同的刺激呈 现两次,这样总共就有96 个刺激项目,我们将 96 个 刺激项目分成两组,每组 48 个刺激项目,这48 个刺 激项目中包括 8个一致条件(4 个颜色一致条件、4个 同音一致条件),24个不一致条件(12 个颜色不一致条 件、12 个同音不一致条件),12 个控制条件。一致条 件下,字的印刷颜色将和其自身的意义或者读音一 致,如用红色写的“红”和“洪”。不一致条件下字 的印刷颜色与其意义和读音都不一致。比如用蓝色写 的“红”和“洪”。 2.2. 结果与讨论 大于 1500 和小于 300 毫秒的数据被剔除在分析 之外,这些数据总量小于总数的 2%。表 2列出了三 个条件下的平均反应时和错误率。 Copyright © 2012 Hanspub 231  汉字语义通达中语音的激活与作用 Table 2. Mean naming reaction times (R Ts) and error rates in Exp. 1 表2. 实验一各条件下被试的平均反应时和错误率 颜色字 同音字 一致 不一致 一致 不一致 控制 反应时(毫秒) 688 (96) 847 (93) 744 (101) 791 (107) 767 (89) 错误率(%) 0.0 (0.0) 10.8 (10.3) 0.0 (0.0) 4.9 (5.8) 1.6 (3.2) 注:括号内的数值是标准差。 我们使用单因素方差分析刺激类型(3 个条件:颜 色字,同音字和控制字)的各种效应。与前人文献(Guo et al., 2005; Logan & Zbrodoff, 1998; Spinks et al., 2000) 中提到的分析方法一样,把一致和不一致条件与它们 的控制组放一块分别进行分析。由此可以得出 Stro o p 促进效应和干扰效应,结果如下。 Stroop 促进效应:对反应时数据分析发现,刺激 种类的主效应显著F(2, 42) = 15.29,p < 0.001。事后 多重比较发现,被试对颜色字(688 vs. 767毫秒,p < 0.001)及其同音字(744 vs. 767毫秒,p = 0.01)命名显 著快于控制组。对颜色字命名显著快于同音字(688 vs. 744 毫秒,p < 0.001)。对错误率的分析发现,刺激种 类的主效应同样显著 F(2, 42) = 5.37,p < 0 .01。事后 多重比较发现,被试对颜色字及其同音字的反应错误 率显著低于控制组(0% vs. 1.56% ,0% vs. 1.56%,ps < 0.05)。 Stroop 干扰效应:对反应时数据分析发现,刺激 种类的主效应显著F(2, 42) = 20.29,p < 0.001。事后 多重比较发现,被试对颜色字(847 vs. 767毫秒,p < 0.001)及其同音字(791 vs. 767毫秒,p = 0.07)命名显 著慢于控制组。而且,被试对颜色字的反应时与对同 音字的反应时也有显著差异(847 vs. 791毫秒,p < 0.001)。对错误率的分析发现,刺激种类的主效应同 样显著 F(2, 42) = 1 2.31,p < 0.001。事后多重比较发 现,被试对颜色字(10.8% vs. 1.56% ,p < 0.001)及其同 音字(4.92% vs. 1.56%,p < 0.05)的反应错误率显著高 于控制组。这些结果与Spinks 等人的结果相吻合,验 证了 Stroop 实验材料以及实验范式的有效性。 3. 实验二 实验二中我们使用相对低频颜色字及其同音字 和它们的匹配控制字做实验材料。材料见表 3。所有 的材料都选自现代汉语频率词典(1986)。 Table 3. Stimuli used in Exp. 2 表3. 实验二所用实验材料 实验 2 颜色字 同音字 控制字 翠 脆 牺 字频 27 56 57 笔画 14 10 10 丹 耽 椅 字频 26 21 21 笔画 4 10 10 褐 贺 档 字频 15 17 17 笔画 14 9 10 皂* 灶* 吱* 字频 26 22 20 笔画 7 7 7 注:带*号的这些字被当作填充字处理。见实验二方法部分。 3.1. 实验方法 3.1.1. 被试 36 名大学生参加实验二,并获取一定的实验报 酬。所有学生的视力或较正视力正常。 3.1.2. 实验材料 如表 3所示,实验材料包括 12 个字,4个相对低 频颜色字,4个对应的同音字和 4个控制字。所有实 验材料字之间的字形、笔画和字频都完全匹配。但事 后分析表明 90%多的被试没把“皂”当作颜色字对待。 所以这些字(皂/灶/吱)最后实际上当作填充实验材料 使用。因此,最终的分析只是基于三个颜色字对应的 数据。但是这个数目仍然是可以接受的。文献表明大 多数颜色命名实验中使用的颜色字数为 2~5 个 (Macleod, 1991)。 3.1.3. 程序 所有的刺激字都以 28 号宋体呈现在计算机屏幕 中央。要求被试尽快准确地读出字的印刷颜色。命名 反应时通过麦克风记录。主试在边上记录被试的发音 正误。正式实验之前每个被试做 16 个练习。 所有的字都以四种颜色书写(红,褐,黑,和绿)。 要求被试对两组实验中共 96 个刺激字进行反应。每 一组实验包括 8个一致实验字(4个颜色字,4个同音 Copyright © 2012 Hanspub 232  汉字语义通达中语音的激活与作用 字),24 个不一致字(12 个颜色字,12 个同音字),和 16 个控制字。一致条件下的刺激字用一致颜色书写 (比如“褐”或其同音字“贺”用褐色书写)。不一致 条件下的刺激字用不一致颜色书写(比如“褐”或 其同 音字“贺”用红色书写)。控制字用 4种颜色书写。 在实验二中,所有被试在实验之后要做一个事后 测验,他们要报告四个字(丹、褐、翠、皂)是不是属 于颜色名称这一类属。所有被试都正确报告前三个字 是颜色名称,但只有 3个人报告皂是颜色名称。所以 皂及其同音字都当作填充字来处理。 3.2. 结果与讨论 大于 1500 和小于 300 毫秒的数据被剔除在分析 之外,这些数据总量小于总数的 2%。表 4列出了三 个条件下被试的命名平均反应时和错误率。与实验一 的分析方法一样,我们使用单因素方差分析刺激类型 (3 个条件:颜色字,同音字和控制字)的各种效应。即 把一致和不一致条件与它们的控制组放一块分别进 行分析,由此可以得出Stroop 促进效应和干扰效应。 Stroop 促进效应:对于反应数据,分析发现显著 的刺激类型主效应(F(2, 70) = 8.38,p < 0.005)。事后 比较表明,与控制字相比较,颜色字的反应时间显著 加快(675 vs. 714毫秒,p < 0.001)。颜色字的反应时间 快于颜色字的同音字的反应时间(675 vs. 710毫秒,p < 0.01)。但是同音字控制字之间反应时无差别(710 vs. 714 毫秒,p > 0.5)。错误率分析显示类似的模式,即 使刺激类型的主效应达到边缘显著(F(2, 70) = 2.32,p = 0.10)。进一步比较显示被试在颜色字上出现较少错 误(0% vs. 1.22%,p < 0.005),但同音字上的错误与控 制字相比没有差别(0.9 3% vs. 1.22%,p > 0.5)。颜 色 字 的错误率与同音字相似(0% vs. 0. 9 3%,p > 0.1)。 Stroop 干扰效应:反应时分析表明刺激类型主效 应显著(F(2, 70) = 13.75,p < 0.001)。事后比较表明颜 色字命名时间长于控制字(745 vs. 714毫秒,p < 0.001),同音字反应时间也长于控制字(729 vs. 714, Table 4. Mean naming reaction times (R Ts) and error rates in Exp. 2 表4. 实验二各条件下被试的平均反应时和错误率 颜色字 同音字 一致 不一致 一致 不一致 控制 反应时(毫秒) 675(87) 745(87) 710(99) 729(78) 714(74) 错误率(%) 0.0(0.0) 2.9(4.3) 0.9(3.9) 1.4(2.8) 1.2(2.4) 注:括号内的数值是标准差。 p < 0.05)。反应时分析也显示颜色字命名时间长于同 音字(745 vs. 729毫秒,p < 0.05)。错误率数据分显示 类似模式(F(2, 70) = 3.17,p < 0.05)。事后分析显示颜 色字命名上出现较多错误(2.9% vs. 1.22%,p < 0.05)。 但是我们发现同音字和控制字的错误率没有差别 (1.39% vs. 1 .22%,p > 0.5)。颜色字与其同音之间的错 误率达到边缘显著(2.9% vs. 1.39%,p = 0.06)。 正如我们预测的,实验二的反应时结果表明相对 低频颜色字上出现了经典的Stroop 促进和干扰效应。 错误率分析也显示了一样的模式。但对于同音字而 言,我们只在反应时上看到干扰效应但没有促进效 应,而且错误率分析显示既无干扰效应也无促进效 应。而且与 Spinks 等人的研究结果相比,我们的实验 结果总体上效应值要减少很多。这些结果首先表明 Spinks 等人的研究结果可能部分地受到类属名称启动 的影响。在我们的实验中,当使用相对低频颜色字及 其同音字时,我们就观察到了这种不同效应模式。 其次,相对低频颜色字的同音字只显示干扰而非 促进效应直接质疑Spinks 等人的基本解释,即 Stroop 干扰效应的出现是由于语义一致性与否导致的,且这 一结果表明语音一定在汉字语义通达中强制激活并 制约语义激活(Spinks et al., 2000)。这是因为,如果假 定干扰效应只来自于不一致条件下的语义不一致性, 比如不一致条件下语音中介字的语义激活(像“褐”通 过语音“he4”激活“褐色”)与单词的颜色义激活(如 “褐”的书写颜色是绿色)相互冲突,那么在一致条件 下我们就会预期同音字会出现促进效应(例如,“褐” 的书写颜色是褐色)。但是我们没有观察到促进效应。 这一结果也不支持单词成份模型的语音早于语义信 息激活并制约语义的激活这一基本假设。 先前的研究发现常用汉字的语音和语义信息同 时激活(Zhang, Zhang, & Kong, 2009)。我们认为实验 二的结果可以根据这一研究发现进行解释。在目前的 研究中,颜色字的语义和语音信息同时激活(如“褐” 激活其语义“褐色”和语音“he4”)。语音信息进而 激活对应的语义,但由语音激活的语义信息要慢于由 字形直接激活的语义。对于“褐”的同音字“贺”来 说,其字形直接激活的语义(如“祝贺”等)无论在一 致或不一致条件下都不会与印刷颜色义(如一致条件 下的“褐色”或不一致条件下的“红色”)产生冲突。 Copyright © 2012 Hanspub 233  汉字语义通达中语音的激活与作用 所以在一致条件下的快速加工中,就不会出现语义促 进作用(这一情况和控制字条件 下一 样)。反映出来的 就是一致条件下没有促进效应。但是在不一致条件 下,和语义同时激活的语音信息(如“he4”)与印刷颜 色名称(如“ hong2”)产生冲突,冲突会延迟命名反应。 在因冲突延迟导致的缓慢加工中,由语音中介通路(如 “贺”的语音“he4”)激活的同音字“褐”的语义(“褐 色”)就会与印刷颜色义(如“红色”)产生语义冲突, 反映出来的即是不一致条件下的干扰效应。也就是 说,语音对语义的干扰作用只能在加工相对缓慢的不 一致条件下显示出来。 要注意到我们上述假设的加工也发生在相对低 频颜色字上(如“褐”)。如果是这样一种加工的话, 我们就能解释本实验的另一个重要结果,即颜色字(如 “褐”)的反应在一致条件下仍然出现了促进效应,在 不一致条件下出现了干扰效应。我们认为这是因为由 “褐”的字形直接激活的语义“褐色”在一致条件下 与印刷颜色一致,所以在一致条件下的快速加工中, 仍然出现了加工促进效应。另一方面,在不一致条件 下,由“褐”的字形直接激活的语义和由音间接激活 的语义(如“褐色”)都与印刷颜色冲突,所以产生了 显著的干扰效应。 总之,我们的结果解释与单词成份模型的假设完 全不一样。它假定语音的激活早于语义,是语义激活 必需的成份,制约直接通路产生的语义激活。我们的 结果不支持这一假设。相反,我们的结果似乎表明语 音虽然在汉字识别早期快速自动激活,但它在汉字语 义通达中不是必需的,汉字语义可以单独由占主导优 势的形义直接通道快速激活。实验二的结果也表明类 属名称会带来启动作用。 4. 总讨论 语音在字词通达过程中的作用是心理语言学领 域长期研究的热点问题。Stroop 色词范式是研究这类 问题使用较多的范式之一。大量拼音文字研究发现的 同音促进和干扰效应为语音在意义获得过程中得到 激活这一观点提供了重要证据(例如,Besner & Stolz, 1998; Tzelgov, Henik, Sneg, & Baruch, 1996)。这一范式 在中文阅读的研究中同样适用,代表性的研究有 Spinks 等(2000)和Guo(2005)等。以成年人作为被试, Spinks 等人的研究被认为是为语音在意义通达过程中 的重要作用提供了比较明晰的诠释。它认为在中文阅 读中,语音在字词通达的早期阶段得到了激活,并且 这种激活在汉字语义激活中具有强制性,制约语义的 激活。 以Spinks 等人的研究作为出发点,我们设计了二 个实验,旨在探讨前人的发现是否受到无关变量的影 响。实验一使用与 Spinks 等人相同的实验范式和实验 材料,在高频颜色字及其同音字下发现了显著的促进 和干扰效应,成功的重复了Spinks 等人的研究,证明 了这一实验范式和实验材料的可行性和有效性,为实 验二奠定了基础。实验二将实验一中的高频颜色字及 其同音字用相对低频颜色字和同音字代替,我们在颜 色字上同样看到了Stroop 效应。但是,同音字的数据 结果模式与实验一不一样,我们在同音字上只看到了 干扰效应而没有发现促进效应。从总体效应上看,实 验二中发现的促进效应和干扰效应相比实验一明显 的减弱了。而且,实验一中同音字与控制字在错误率 上呈现出显著性差异,但是这一差异我们在实验二中 并没有发现。实验二中的这些结果模式与单词成份模 型的核心预期并不一致。如果基于 Spinks等人的观点 和该模型,语音的早期自动激活及在语义激活中的强 制制约作用应该作为字词意义通达过程中的一个普 遍原则,是不应该受词频影响的。相反,我们发现的 这一模式与Jared 和Seidenberg(1991)发现的特异范畴 命名启动效应相一致。 对我们而言,最重要的是实验二的结果。使用高 频字作为实验材料时,如果存在特异范畴名称启动, 那么在 Spinks 等人(2000)和本研究实验一中看到的 Stroop 效应就不能作为检验语音在字词意义获得中的 激活和作用这一问题的有效证据。本研究实验二中相 对低频同音字上的 Stro o p效应才是检验语音激活及其 作用的合理指标。实验二中发现了同音条件下的干扰 效应,而没有看到促进效应。以往的英文 Stroop 范式 研究同样发现了这样的数据模式。比如,Dennis 和 Newstead(1981)发现被试在不一致条件对颜色词的假 同音词进行反应时,速度显著变慢(比如:蓝色的 “grean”)。这就说明词的语音信息会影响被试的反 应。然而,在一致条件下(比如:绿色的“grean”)却 没有发现任何效应。Dennis 和Newstead(1981)对其实 Copyright © 2012 Hanspub 234  汉字语义通达中语音的激活与作用 Copyright © 2012 Hanspub 235 验结果进行了解释,认为前词汇阶段的语音激活是自 动化的,相对较慢的,所以只会影响相对较慢的不一 致条件下的加工,而语音中介假设强调词汇意义获取 完全是通过快速的自动化的前词汇阶段的语音加工。 因此,他们的结果不支持语音中介假设。将这一论断 结合我们的数据结果来看,Stroop 命名范式下跨语言 的研究结果似乎可以说明语义并不是完全强制地通 过语音信息激活,或者受其制约的。我们可以用同样 的逻辑来解释我们的实验结果,即在中文阅读中,虽 然语音激活可能是自动的,但是语音编码在字词通达 过程中并不是必需的,汉字意义的通达在某种情况下 并不需要语音的激活来提供信息。 总的来说,本研究发现高低频汉语颜色字的同音 字的 Stroop 效应模式不一样,它不能用单词成份模型 的基本假设进行合理解释。相反,这些结果表明虽然 语音在汉字识别早期快速激活,并可以用来激活汉字 语义,但它不是语义激活所必需的制约成份。相反, 语音中介通路的语义激活相对比较缓慢,汉字语义可 由形义通路直接快速激活。 参考文献 (References) 现代汉语频率词典(1986). 北京: 北京语言学院语言研究所出版. Baron, J., & Strawson, C. (1976). Use of orthographic and word-spe- cific knowledge in reading words aloud. Journal of Experimental Psychology: Hum an Perception & Performance, 4, 207-214. Besner, D., & Stolz, J. A. (1998). Unintentional reading: Can phono- logical computation be controlled? Canadian Journal of Experi- mental Psychology, 52, 35-42. Bi, Y., Han, Z., & Zhang, Y. (2009). Reading does not depend on writ- ing, even in Chinese. Neuropsychol ogia, 47, 1193-1199. Chen, H. C., & Shu, H. (2001). Lexical activation during the recogni- tion of Chinese characters: Evidence against early phonological ac- tivation. Psychonomic Bulletin & Review, 8, 511-518. Coltheart, M. (2000). Dual routes from print to speech and dual routes from print to meaning: Some theoretical issues. In: A. Kennedy, R. Radach, J. Pynte, & D. Heller, (Eds.), Reading as a perceptual proc- ess (pp. 475-4 90). Oxford: Elsevier. Dennis, I., & Newstead, S. (1981). Is phonological recoding automatic? Memory and Cognition, 9, 472-477. Frost, R. (1998). Toward a strong phonological theory of visual word recognition: True issues and false trails. Psychological Bulletin, 123, 71-99. Guo, T., Peng, D., & Liu, Y. (2005). The role of phonological activa- tion in the visual semantic retrieval of Chinese characters. Cognition, 98, B21-B34. Han, Z. Z., & Bi, Y. C. (2009). Reading comprehension without pho- nological mediation: Further evidence from a Chinese aphasic indi- vidual. Science in China Series C, Life Sciences, 52, 492-499. Jared, D., & Seidenberg, M. S. (1991). Does word identification pro- ceed from spelling to sound to meaning. Journal of Experimental Psychology-General, 120, 358-394. Kong, L., Zhang, J.-X., Ho, S.-H., & Kang, C. (2010). Phonology and access to Chinese character meaning. Psychological Reports, 107, 899-913. Logan, G. D., & Zbrodoff, N. J. (1998). Stroop-type interference: Con- gruity effects in color naming with typewritten responses. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 24, 978- 992. Luo, C. R. (1999). Semantic competition as the basis of Stroop inter- ference: Evidence from color-word matching task. Psychological Science, 10, 35-40. MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. Psychological Bulletin, 109, 163-203. McCusker, L. X., Hillinger, M. L., & Bias, R. C. (1981). Phonological recoding and rea ding. Psychological Bulletin, 88, 217-245. Perfetti, C. A., Liu, Y., & Tan, L. H. (2005). The lexical constituency model: Some implications of research on Chinese for general theo- ries of reading. Psychological Review, 112, 43-59. Perfetti, C. A., & Tan, L. H. (1998). The time course of graphic, pho- nological, and semantic activation in Chinese charac te r identification. Journal of Experimental Psychology-Learning Memory and Cogni- tion, 24, 101-118. Rastle, K., & Brysbaert, M. (2006). Masked phonological priming effects in English: Are they real? Do they matter? Cognitive Psy- chology, 53, 97-145. Rayner, K., & Pollatsek, A. (1989). The psychology of reading. Engle- wood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Spinks, J. A., Liu, Y., Perfetti, C. A., & Tan, L. H. (2000). Reading Chinese characters for meaning: The role of phonological informa- tion. Cognition, 76, B1-B11. Taft, M., & van Graan, G. (1998). Lack of phonological mediation in a semantic categorization task. Journal of Memory and Language, 38, 203-224. Tzelgov, J., Henik, A., Sneg, R., & Baruch, O. (1996). Unintentional word reading via the phonological route: The Stroop effect with cross-script homophones. Journal of Experimental Psychology: Learn- ing, Memory, and Cognition, 22, 336-349. Zhang, Q., Zhang, J.-X., & Kong, L. (2009) An ERP study on the time course of phonological and semantic activation in Chinese word recognition. International Journal of Psychophysiology, 73, 2 3 5 - 245. Zhou, X., & Marslen-Wilson, W. (1999). Phonology, orthography, and semantic activation in reading Chinese. Journal of Memory & Lan- guage, 41, 579-606. |