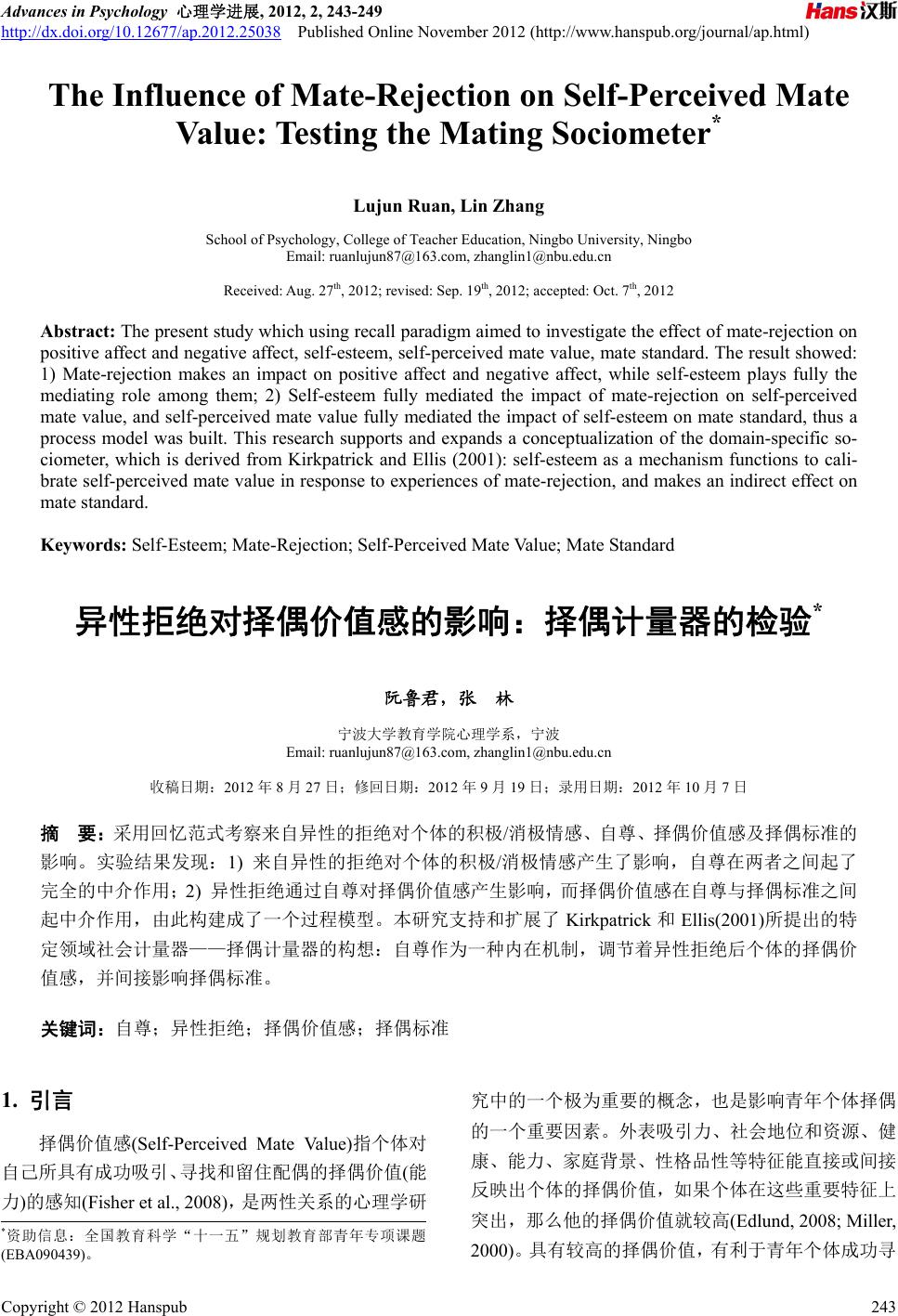

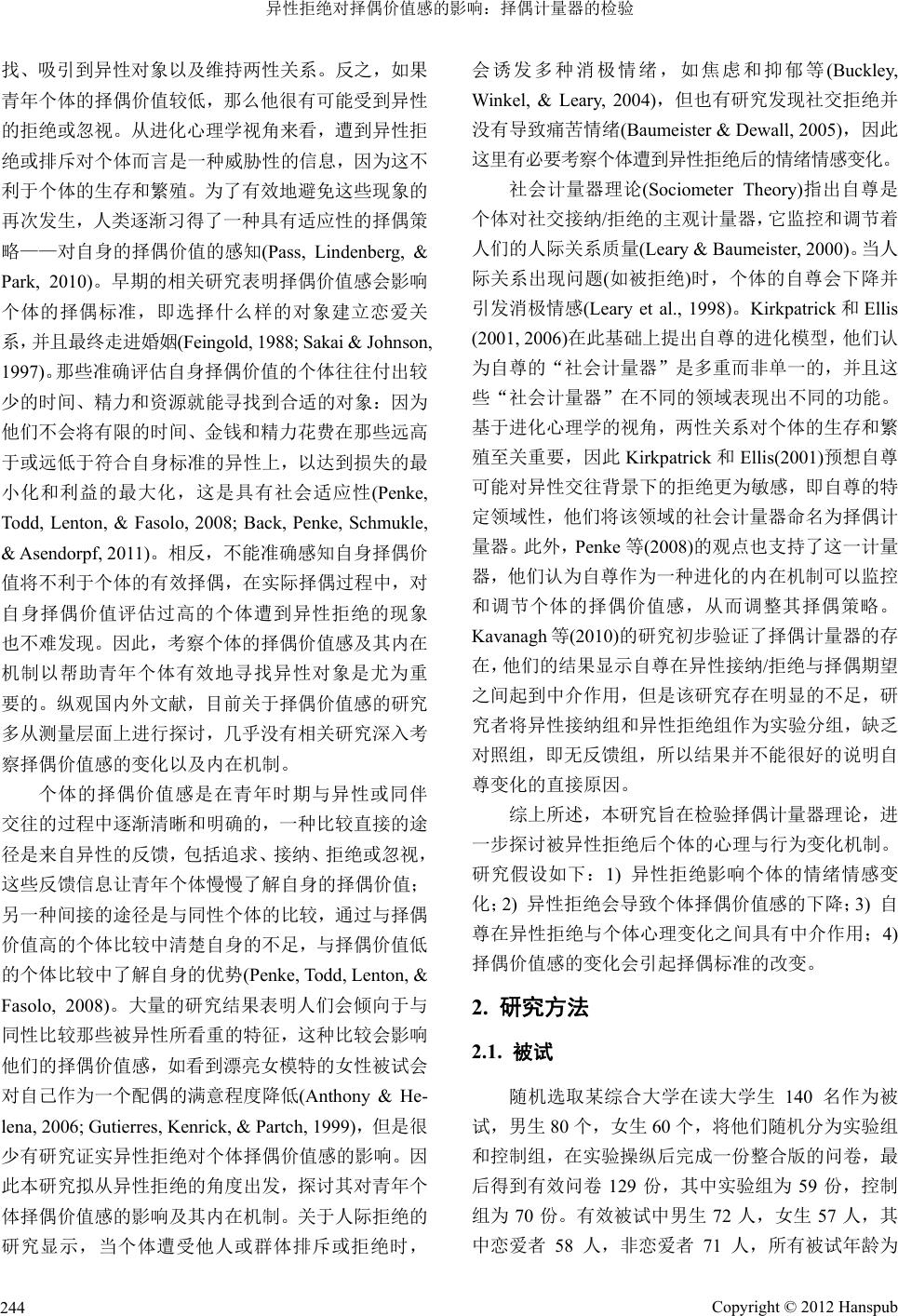

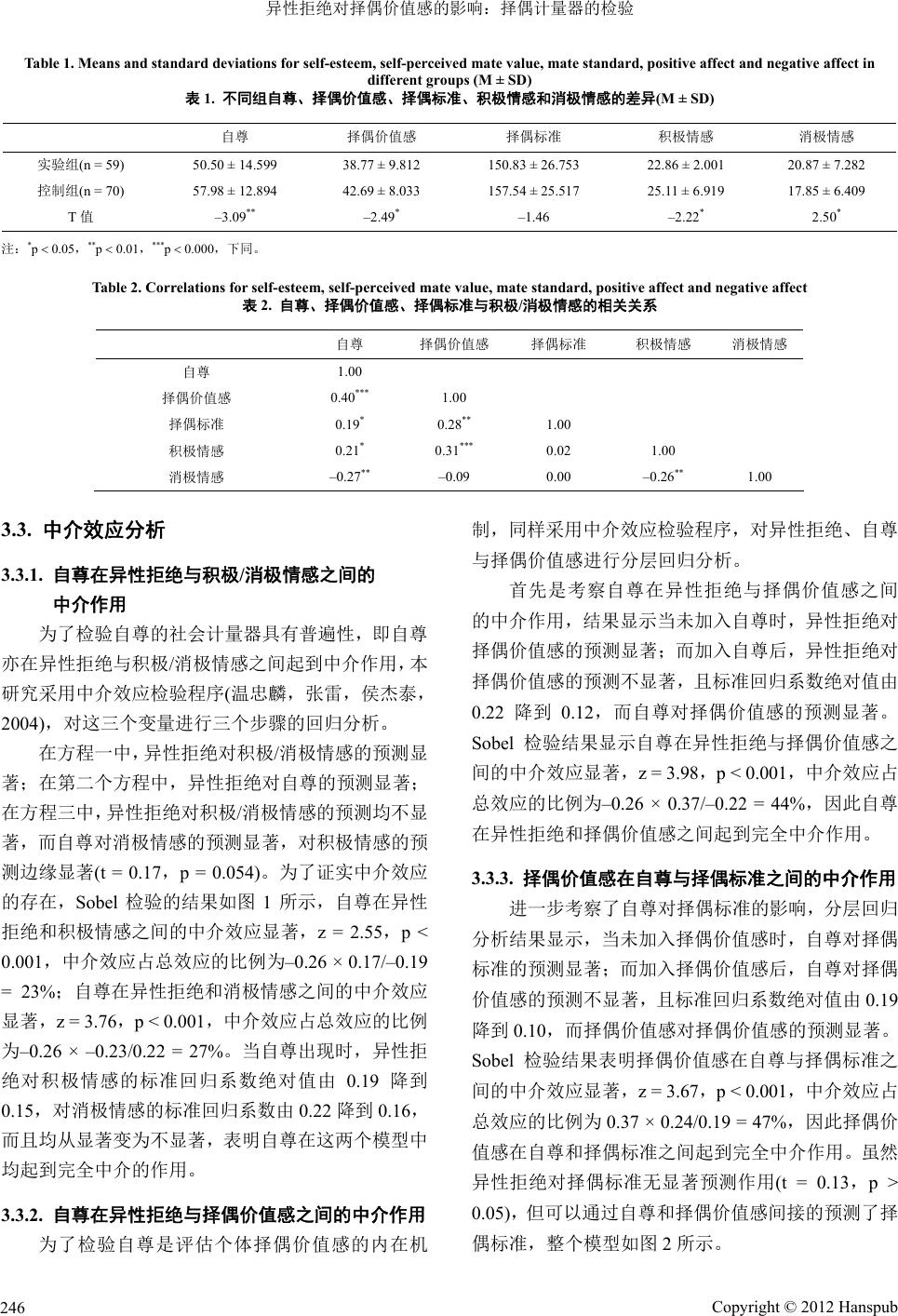

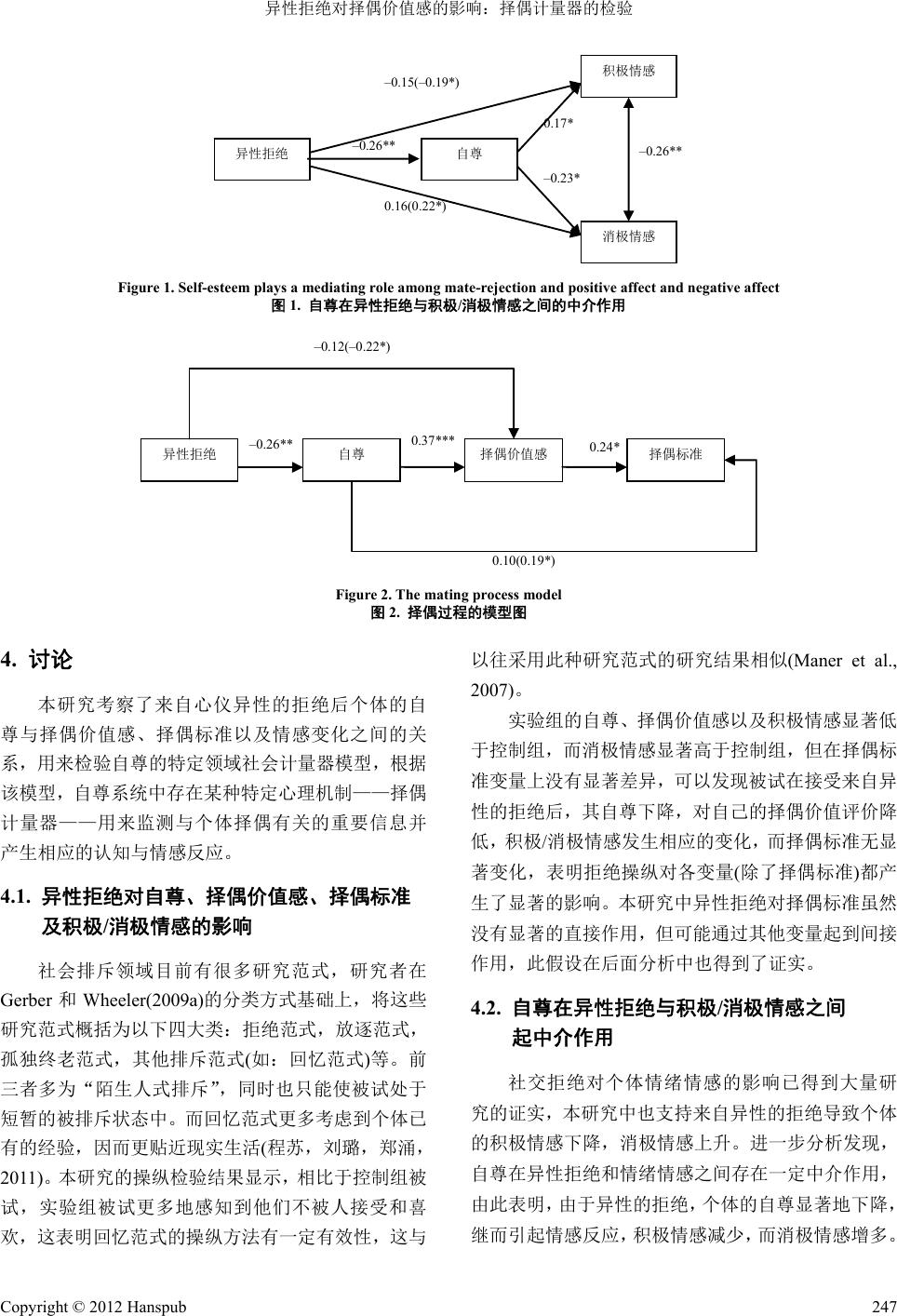

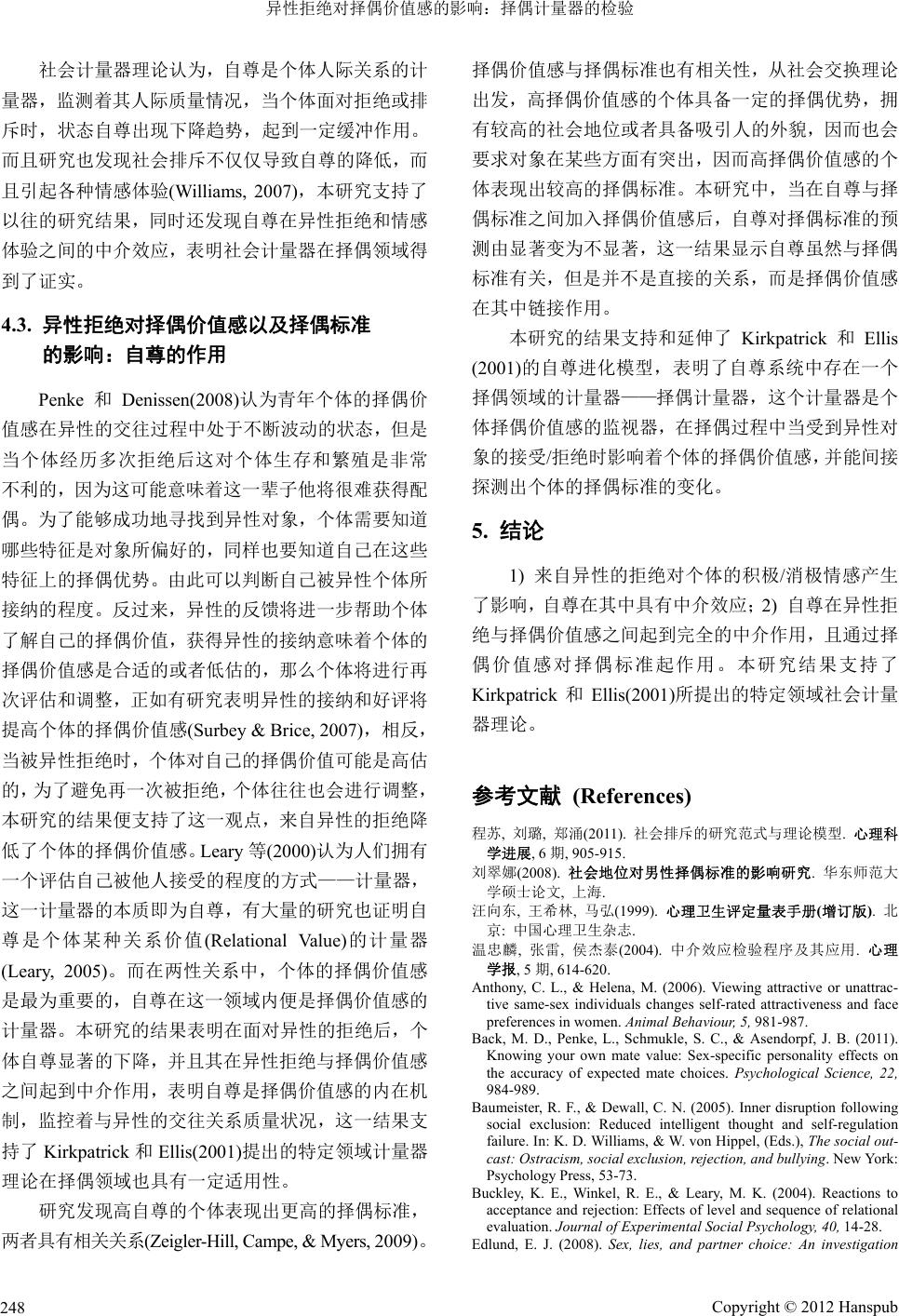

Advances in Psychology 心理学进展, 2012, 2, 243-249 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2012.25038 Published Online November 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) The Influence of Mate-Rejection on Self-Perceived Mate Value: Testing the Mating Sociometer* Lujun Ruan, Lin Zhang School of Psychology, College of Teacher Education, Ningbo University, Ningbo Email: ruanlujun87@163.com, zhanglin1@nbu.edu.cn Received: Aug. 27th, 2012; revised: Sep. 19th, 2012; accepted: Oct. 7th, 2012 Abstract: The present study which using recall paradigm aimed to investigate the effect of mate-rejection on positive affect and negative affect, self-esteem, self-perceived mate value, mate standard. The result showed: 1) Mate-rejection makes an impact on positive affect and negative affect, while self-esteem plays fully the mediating role among them; 2) Self-esteem fully mediated the impact of mate-rejection on self-perceived mate value, and self-perceived mate value fully mediated the impact of self-esteem on mate standard, thus a process model was built. This research supports and expands a conceptualization of the domain-specific so- ciometer, which is derived from Kirkpatrick and Ellis (2001): self-esteem as a mechanism functions to cali- brate self-perceived mate value in response to experiences of mate-rejection, and makes an indirect effect on mate standard. Keywords: Self-Esteem; Mate-Rejection; Self-Perceived Mate Value; Mate Standard 异性拒绝对择偶价值感的影响:择偶计量器的检验* 阮鲁君,张 林 宁波大学教育学院心理学系,宁波 Email: ruanlujun87@163.com, zhanglin1@nbu.edu.cn 收稿日期:2012 年8月27日;修回日期:2012 年9月19 日;录用日期:2012 年10 月7日 摘 要:采用回忆范式考察来自异性的拒绝对个体的积极/消极情感、自尊、择偶价值感及择偶标准的 影响。实验结果发现:1) 来自异性的拒绝对个体的积极/消极情感 产生了影响, 自尊在两者之 间起了 完全的中介作用;2) 异性拒绝通过自尊对择偶价值感产生影响,而择偶价值感在自尊与择偶标准之间 起中介作用,由此构建成了一个过程模型。本研究支持和扩展了 Kirkpatrick和Ellis(2001)所提出的特 定领域社会计量器——择偶计量器的构想:自尊作为一种内在机制,调节着异性拒绝后个体的择偶价 值感,并间接影响择偶标准。 关键词:自尊;异性拒绝;择偶价值感;择偶标准 1. 引言 择偶价值感(Self-Perceived Mate Value)指个体对 自己所具有成功吸引、寻找和留住配偶的择偶价值(能 力)的感知(Fisher et al., 2008),是两性关系的心理学研 究中的一个极为重要的概念,也是影响青年个体择偶 的一个重要因素。外表吸引力、社会地位和资源、健 康、能力、家庭背景、性格品性等特征能直接或间接 反映出个体的择偶价值,如果个体在这些重要特征上 突出,那么他的择偶价值就较高(Edlund, 2008; Miller, 2000)。具有较高的择偶价值,有利于青年个体成功寻 *资助信息:全国教育科学“十一五”规划教育部青年专项课题 (EBA090439)。 Copyright © 2012 Hanspub 243  异性拒绝对择偶价值感的影响:择偶计量器的检验 找、吸引到异性对象以及维持两性关系。反之,如果 青年个体的择偶价值较低,那么他很有可能受到异性 的拒绝或忽视。从进化心理学视角来看,遭到异性拒 绝或排斥对个体而言是一种威胁性的信息,因为这不 利于个体的生存和繁殖。为了有效地避免这些现象的 再次发生,人类逐渐习得了一种具有适应性的择偶策 略——对自身的择偶价值的感知(Pass, Lindenberg, & Park, 2010)。早期的相关研究表明择偶价值感会影响 个体的择偶标准,即选择什么样的对象建立恋爱关 系,并且最终走进婚姻(Feingold, 1988; Sakai & Johnson, 1997)。那些准确评估自身择偶价值的个体往往付出较 少的时间、精力和资源就能寻找到合适的对象:因为 他们不会将有限的时间、金钱和精力花费在那些远高 于或远低于符合自身标准的异性上,以达到损失的最 小化和利益的最大化,这是具有社会适应性(Penke, Todd, Lenton, & Fasolo, 2008; Back, Penke, Schmukle, & Asendorpf, 2011)。相反,不能准确感知自身择偶价 值将不利于个体的有效择偶,在实际择偶过程中,对 自身择偶价值评估过高的个体遭到异性拒绝的现象 也不难发现。因此,考察个体的择偶价值感及其内在 机制以帮助青年个体有效地寻找异性对象是尤为重 要的。纵观国内外文献,目前关于择偶价值感的研究 多从测量层面上进行探讨,几乎没有相关研究深入考 察择偶价值感的变化以及内在机制。 个体的择偶价值感是在青年时期与异性或同伴 交往的过程中逐渐清晰和明确的,一种比较直接的途 径是来自异性的反馈,包括追求、接纳、拒绝或忽视, 这些反馈信息让青年个体慢慢了解自身的择偶价值; 另一种间接的途径是与同性个体的比较,通过与择偶 价值高的个体比较中清楚自身的不足,与择偶价值低 的个体比较中了解自身的优势(Penke, Todd, Lenton, & Fasolo, 2008)。大量的研究结果表明人们会倾向于与 同性比较那些被异性所看重的特征,这种比较会影响 他们的择偶价值感,如看到漂亮女模特的女性被试会 对自己作为一个配偶的满意程度降低(Anthony & He- lena, 2006; Gutierres, Kenrick, & Partch, 1999),但 是 很 少有研究证实异性拒绝对个体择偶价值感的影响。因 此本研究拟从异性拒绝的角度出发,探讨其对青年个 体择偶价值感的影响及其内在机制。关于人际拒绝的 研究显示,当个体遭受他人或群体排斥或拒绝时, 会诱发多种消极情绪,如焦虑和抑郁等(Buckley, Winkel, & Leary, 2004),但也有研究发现社交拒绝并 没有导致痛苦情绪(Baumeister & Dewall, 2005),因此 这里有必要考察个体遭到异性拒绝后的情绪情感变化。 社会计量器理论(Sociometer Theory)指出自尊是 个体对社交接纳/拒绝的主观计量器,它监控和调节着 人们的人际关系质量(Leary & Baumeister, 2000)。当人 际关系出现问题(如被拒绝)时,个体的自尊会下降并 引发消极情感(Leary et al., 1998)。Kirkpatrick 和Ellis (2001, 2006)在此基础上提出自尊的进化模型,他们认 为自尊的“社会计量器”是多重而非单一的,并且这 些“社会计量器”在不同的领域表现出不同的功能。 基于进化心理学的视角,两性关系对个体的生存和繁 殖至关重要,因此 Kirkpatrick 和Ellis(2001)预想自尊 可能对异性交往背景下的拒绝更为敏感,即自尊的特 定领域性,他们将该领域的社会计量器命名为择偶计 量器。此外,Penke 等(2008)的观点也支持了这一计量 器,他们认为自尊作为一种进化的内在机制可以监控 和调节个体的择偶价值感,从而调整其择偶策略。 Kavanagh等(2010)的研究初步验证了择偶计量器的存 在,他们的结果显示自尊在异性接纳/拒绝与择偶期望 之间起到中介作用,但是该研究存在明显的不足,研 究者将异性接纳组和异性拒绝组作为实验分组,缺乏 对照组,即无反馈组,所以结果并不能很好的说明自 尊变化的直接原因。 综上所述,本研究旨在检验择偶计量器理论,进 一步探讨被异性拒绝后个体的心理与行为变化机制。 研究假设如下:1) 异性拒绝影响个体的情绪情感变 化;2) 异性拒绝会导致个体择偶价值感的下降;3) 自 尊在异性拒绝与个体心理变化之间具有中介作用;4) 择偶价值感的变化会引起择偶标准的改变。 2. 研究方法 2.1. 被试 随机选取某综合大学在读大学生 140 名作为被 试,男生 80个,女生 60个,将他们随机分为实验组 和控制组,在实验操纵后完成一份整合版的问卷,最 后得到有效问卷129 份,其中实验组为59 份,控制 组为 70 份。有效被试中男生 72 人,女生 57 人,其 中恋爱者 58 人,非恋爱者71 人,所有被试年龄为 Copyright © 2012 Hanspub 244  异性拒绝对择偶价值感的影响:择偶计量器的检验 20~30 岁。 2.2. 实验步骤 所有被试随机分为两组,实验组:要求被试认真 回忆一次被异性拒绝的经历,详细描述事情的过程、 当时的感受和行为反应,并说明这一事件对自己的影 响,时间为 15 分钟,字数不限。控制组:要求被试 回忆一次参加学校社团活动的经历,详细描述事情的 过程、当时的感受和行为反应,并说明这一事件对自 己的影响,时间为 15 分钟,字数不限。这一任务后 所有被试完成一系列问卷,主要测自尊、择偶价值感、 择偶标准及积极/消极情感。 2.3. 实验材料 2.3.1. 择偶价值感量表 择偶价值感量表(Self-Perceived Mate Value Ques- tionnaire)是由 Lalumiere和Quinsey(199 6)整合编制而 成,包含 10 个项目,主要测个体对自己受异性欢迎 程度以及相对吸引力的感知如“我喜欢的异性通常也 喜欢我”。本研究将该量表翻译成中文版,被试根据 自己的实际情况采用 7点记分(1 = 完全不符合,7 = 完全符合)进行自我评价,其中项目 5和项目 7进行反 向计分,总分越高,择偶价值感越高。该量表在本研 究中的 Cronbach’α为0.70。 2.3.2. 自尊量表 采用的由 McFarland 和Ross(1892)编制的状态自 尊,包含12 个形容词组(如:感觉不好–感觉良好), 该量表在自尊的社会计量器实证研究中得到大量使 用。本研究附加了四个形容词组(不被喜欢的–被喜欢 的,不受欢迎的–受欢迎的,不吸引人的–吸引人的, 被拒绝的–被接纳的)用来评估社交拒绝的感受,作为 操纵检验的工具,这一操纵检验方法在国外研究中也 较多应用。本研究中自尊的Cronbach’α为0.97。 2.3.3. 积极/消极情感量表 积极/消极情感量表(Positive Affect and Negative Affect Scale, PANAS)由Watson,Clark 和Tellegen(1988) 编制,包括 20 个情感形容词,积极和消极各半,采 用5点计分。本研究采用的是国内研究者邱林修订的 中文版(汪向东,王希林,马弘,1999),包括 18 个情 感形容词,其中积极和消极各半,采用5点计分评价 个体的情感状态。本研究中两个分量表的Cronbach’α 分别为 0.87 和0.88。 2.3.4. 择偶标准量表 择偶标准量表是在翻译 Kenrick(1990)等人编制 择偶偏好量表的基础上,结合华师大研究生刘翠娜编 制的择偶标准量表,同时考虑性别差异对择偶标准的 影响编制而成。该量表包含 22个项目,要求被试从 1 到10 对各个项目进行打分,表示对某个项目的要求 高低,分数越高即择偶要求越高。该量表在本研究中 的Cronbach’α为0.92。 2.4. 数据处理 所有数据应用 SPSS16.0 进行差异性检验、相关 分析以及回归分析。 3. 结果与分析 对实验操纵进行检验,考察操纵检验指标在组别 上的差异,结果显示,实验组和控制组对操纵检验的 反应不同(t = –4.384,p 0.000),如预期所示,相比 于控制组被试,实验组被试更多地感知到他们不被人 接受和喜欢,这表明操纵检验有效。 3.1. 异性拒绝对自尊、择偶价值感、择偶标准 及积极/消极情感的影响 独立样本T检验的结果显示,实验组的自尊显著 低于控制组,表明被拒绝的个体的自尊有所下降,如 计量器理论所预测的,操纵显著影响了自尊;同样, 实验组的择偶价值感也显著低于控制组,被拒绝的个 体的择偶价值感有所下降;虽然实验组的择偶标准低 于控制组的,但是两者差异不显著,即拒绝操纵对个 体的择偶标准没有显著的直接影响;拒绝操纵对个体 积极/消极情感的影响显著,被异性拒绝后,个体的积 极情感减少,消极情感增加。详见表1。 3.2. 主要变量之间的相关分析 对各个变量进行了Pearson 相关分析,结果如表 2 所示自尊与择偶价值感、择偶标准和积极情感成正相 关,与消极情感成负相关。自尊与其他各个变量均存 在相关关系,其中与择偶价值感相关最高。 Copyright © 2012 Hanspub 245  异性拒绝对择偶价值感的影响:择偶计量器的检验 Copyright © 2012 Hanspub 246 Table 1. Means and standard deviations for self-esteem, self-perceived mate value, mate standard, positive affect and negative affect in different groups (M ± SD) 表1. 不同组自尊、择偶价值感、择偶标准、积极情感和消极情感的差异(M ± SD) 自尊 择偶价值感 择偶标准 积极情感 消极情感 实验组(n = 59) 50.50 ± 14.599 38.77 ± 9.812 150.83 ± 26.753 22.86 ± 2.001 20.87 ± 7.282 控制组(n = 70) 57.98 ± 12.894 42.69 ± 8.033 157.54 ± 25.517 25.11 ± 6.919 17.85 ± 6.409 T值 –3.09** –2.49* –1.46 –2.22* 2.50* 注:*p 0.05,**p 0.01,***p 0.000,下同。 Table 2. Correlations for self-esteem, self-perceived mate value, mate standard, positive affect and negative affect 表2. 自尊、择偶价值感、择偶标准与积极/消极情感的相关关系 自尊 择偶价值感 择偶标准 积极情感 消极情感 自尊 1.00 择偶价值感 0.40*** 1.00 择偶标准 0.19* 0.28** 1.00 积极情感 0.21* 0.31*** 0.02 1.00 消极情感 –0.27** –0.09 0.00 –0.26** 1.00 3.3. 中介效应分析 3.3.1. 自尊在异性拒绝与积极/消极情感之间的 中介作用 为了检验自尊的社会计量器具有普遍性,即自尊 亦在异性拒绝与积极/消极情感之间起到中介作用,本 研究采用中介效应检验程序(温忠麟,张雷,侯杰泰, 2004),对这三个变量进行三个步骤的回归分析。 在方程一中,异性拒绝对积极/消极情感的预测显 著;在第二个方程中,异性拒绝对自尊的预测显著; 在方程三中,异性拒绝对积极/消极情感的预测均不显 著,而自尊对消极情感的预测显著,对积极情感的预 测边缘显著(t = 0.17,p = 0.054)。为了证实中介效应 的存在,Sobel检验的结果如图 1所示,自尊在异性 拒绝和积极情感之间的中介效应显著,z = 2.55,p < 0.001,中介效应占总效应的比例为–0.26 × 0.17/–0.19 = 23%;自尊在异性拒绝和消极情感之间的中介效应 显著,z = 3.76,p < 0.001,中介效应占总效应的比例 为–0.26 × –0.23/0.22 = 27%。当自尊出现时,异性拒 绝对积极情感的标准回归系数绝对值由 0.19 降到 0.15,对消极情感的标准回归系数由0.22 降到 0.16, 而且均从显著变为不显著,表明自尊在这两个模型中 均起到完全中介的作用。 3.3.2. 自尊在异性拒绝与择偶价值感之间的中介作用 为了检验自尊是评估个体择偶价值感的内在机 制,同样采用中介效应检验程序,对异性拒绝、自尊 与择偶价值感进行分层回归分析。 首先是考察自尊在异性拒绝与择偶价值感之间 的中介作用,结果显示当未加入自尊时,异性拒绝对 择偶价值感的预测显著;而加入自尊后,异性拒绝对 择偶价值感的预测不显著,且标准回归系数绝对值由 0.22 降到0.12,而自尊对择偶价值感的预测显著。 Sobel 检验结果显示自尊在异性拒绝与择偶价值感之 间的中介效应显著,z = 3.98,p < 0.001,中介效应占 总效应的比例为–0.26 × 0.37/–0.22 = 44%,因此自尊 在异性拒绝和择偶价值感之间起到完全中介作用。 3.3.3. 择偶价值感在自尊与择偶标准之间的中介作用 进一步考察了自尊对择偶标准的影响,分层回归 分析结果显示,当未加入择偶价值感时,自尊对择偶 标准的预测显著;而加入择偶价值感后,自尊对择偶 价值感的预测不显著,且标准回归系数绝对值由 0.19 降到 0.10,而择偶价值感对择偶价值感的预测显著。 Sobel 检验结果表明择偶价值感在自尊与择偶标准之 间的中介效应显著,z = 3.67,p < 0.001,中介效应占 总效应的比例为0.37 × 0.24/0.19 = 47%,因此择偶价 值感在自尊和择偶标准之间起到完全中介作用。虽然 异性拒绝对择偶标准无显著预测作用(t = 0.13,p > 0.05),但可以通过自尊和择偶价值感间接的预测了择 偶标准,整个模型如图 2所示。  异性拒绝对择偶价值感的影响:择偶计量器的检验 异性拒绝 自尊 消极情感 积极情感 – 0.26** 0.16(0.22*) – 0.15( – 0.19*) – 0.23* 0.17* –0.26** Figure 1. Self-esteem plays a mediating role among ma te-rejection and positive affect and negative affect 图1. 自尊在异性拒绝与积极/消极情感之间的中介作用 异性拒绝 自尊 择偶价值感 –0.26** 0.37*** –0.12(–0.22*) 择偶标准 0.10(0.19*) 0.24* Figure 2. The mating process model 图2. 择偶过程的模型图 4. 讨论 本研究考察了来自心仪异性的拒绝后个体的自 尊与择偶价值感、择偶标准以及情感变化之间的关 系,用来检验自尊的特定领域社会计量器模型,根据 该模型,自尊系统中存在某种特定心理机制——择偶 计量器——用来监测与个体择偶有关的重要信息并 产生相应的认知与情感反应。 4.1. 异性拒绝对自尊、择偶价值感、择偶标准 及积极/消极情感的影响 社会排斥领域目前有很多研究范式,研究者在 Gerber 和Wheeler(2009a)的分类方式基础上,将这些 研究范式概括为以下四大类:拒绝范式,放逐范式, 孤独终老范式,其他排斥范式(如:回忆范式)等。前 三者多为“陌生人式排斥”,同时也只能使被试处于 短暂的被排斥状态中。而回忆范式更多考虑到个体已 有的经验,因而更贴近现实生活(程苏,刘璐,郑涌, 2011)。本研究的操纵检验结果显示,相比于控制组被 试,实验组被试更多地感知到他们不被人接受和喜 欢,这表明回忆范式的操纵方法有一定有效性,这与 以往采用此种研究范式的研究结果相似(Maner et al., 2007)。 实验组的自尊、择偶价值感以及积极情感显著低 于控制组,而消极情感显著高于控制组,但在择偶标 准变量上没有显著差异,可以发现被试在接受来自异 性的拒绝后,其自尊下降,对自己的择偶价值评价降 低,积极/消极情感发生相应的变化,而择偶标准无显 著变化,表明拒绝操纵对各变量(除了择偶标准)都产 生了显著的影响。本研究中异性拒绝对择偶标准虽然 没有显著的直接作用,但可能通过其他变量起到间接 作用,此假设在后面分析中也得到了证实。 4.2. 自尊在异性拒绝与积极/消极情感之间 起中介作用 社交拒绝对个体情绪情感的影响已得到大量研 究的证实,本研究中也支持来自异性的拒绝导致个体 的积极情感下降,消极情感上升。进一步分析发现, 自尊在异性拒绝和情绪情感之间存在一定中介作用, 由此表明,由于异性的拒绝,个体的自尊显著地下降, 继而引起情感反应,积极情感减少,而消极情感增多。 Copyright © 2012 Hanspub 247  异性拒绝对择偶价值感的影响:择偶计量器的检验 社会计量器理论认为,自尊是个体人际关系的计 量器,监测着其人际质量情况,当个体面对拒绝或排 斥时,状态自尊出现下降趋势,起到一定缓冲作用。 而且研究也发现社会排斥不仅仅导致自尊的降低,而 且引起各种情感体验(Williams, 2007),本研究支持了 以往的研究结果,同时还发现自尊在异性拒绝和情感 体验之间的中介效应,表明社会计量器在择偶领域得 到了证实。 4.3. 异性拒绝对择偶价值感以及择偶标准 的影响:自尊的作用 Penke 和Denissen(2008)认为青年个体的择偶价 值感在异性的交往过程中处于不断波动的状态,但是 当个体经历多次拒绝后这对个体生存和繁殖是非常 不利的,因为这可能意味着这一辈子他将很难获得配 偶。为了能够成功地寻找到异性对象,个体需要知道 哪些特征是对象所偏好的,同样也要知道自己在这些 特征上的择偶优势。由此可以判断自己被异性个体所 接纳的程度。反过来,异性的反馈将进一步帮助个体 了解自己的择偶价值,获得异性的接纳意味着个体的 择偶价值感是合适的或者低估的,那么个体将进行再 次评估和调整,正如有研究表明异性的接纳和好评将 提高个体的择偶价值感(Surbey & Brice, 2007),相反 , 当被异性拒绝时,个体对自己的择偶价值可能是高估 的,为了避免再一次被拒绝,个体往往也会进行调整, 本研究的结果便支持了这一观点,来自异性的拒绝降 低了个体的择偶价值感。Leary等(2000)认为人们拥有 一个评估自己被他人接受的程度的方式——计量器, 这一计量器的本质即为自尊,有大量的研究也证明自 尊是个体某种关系价值(Relational Value)的计量器 (Leary, 2005)。而在两性关系中,个体的择偶价值感 是最为重要的,自尊在这一领域内便是择偶价值感的 计量器。本研究的结果表明在面对异性的拒绝后,个 体自尊显著的下降,并且其在异性拒绝与择偶价值感 之间起到中介作用,表明自尊是择偶价值感的内在机 制,监控着与异性的交往关系质量状况,这一结果支 持了 Kirkpatrick 和Ellis(2001)提出的特定领域计量器 理论在择偶领域也具有一定适用性。 研究发现高自尊的个体表现出更高的择偶标准, 两者具有相关关系(Zeigler-Hill, Campe, & Myers, 2009)。 择偶价值感与择偶标准也有相关性,从社会交换理论 出发,高择偶价值感的个体具备一定的择偶优势,拥 有较高的社会地位或者具备吸引人的外貌,因而也会 要求对象在某些方面有突出,因而高择偶价值感的个 体表现出较高的择偶标准。本研究中,当在自尊与择 偶标准之间加入择偶价值感后,自尊对择偶标准的预 测由显著变为不显著,这一结果显示自尊虽然与择偶 标准有关,但是并不是直接的关系,而是择偶价值感 在其中链接作用。 本研究的结果支持和延伸了Kirkpatrick 和Ellis (2001) 的自尊进化模型,表明了自尊系统中存在一个 择偶领域的计量器——择偶计量器,这个计量器是个 体择偶价值感的监视器,在择偶过程中当受到异性对 象的接受/拒绝时影响着个体的择偶价值感,并能间接 探测出个体的择偶标准的变化。 5. 结论 1) 来自异性的拒绝对个体的积极/消极情感产生 了影响,自尊在其中具有中介效应;2) 自尊在异性拒 绝与择偶价值感之间起到完全的中介作用,且通过择 偶价值感对择偶标准起作用。本研究结果支持了 Kirkpatrick 和Ellis(2001)所提出的特定领域社会计量 器理论。 参考文献 (References) 程苏, 刘璐, 郑涌(2011). 社会排斥的研究范式与理论模型. 心理科 学进展, 6 期, 905-915. 刘翠娜(2008). 社会地位对男性择偶标准的影响研究. 华东师范大 学硕士论文, 上海. 汪向东, 王希林, 马弘(1999). 心理卫生评定量表手册(增订版). 北 京: 中国心理卫生杂志. 温忠麟, 张雷, 侯杰泰(2004). 中介效应检验程序及其应用. 心理 学报, 5 期, 614-620. Anthony, C. L., & Helena, M. (2006). Viewing attractive or unattrac- tive same-sex individuals changes self-rated attractiveness and face preferences in women. Animal Behaviour, 5, 981-987. Back, M. D., Penke, L., Schmukle, S. C., & Asendorpf, J. B. (2011). Knowing your own mate value: Sex-specific personality effects on the accuracy of expected mate choices. Psychological Science, 22, 984-989. Baumeister, R. F., & Dewall, C. N. (2005). Inner disruption following social exclusion: Reduced intelligent thought and self-regulation failure. In: K. D. Williams, & W. von Hippel, (Eds.), The social out- cast: Ostracism, social exclusion, rejection, and bullying. New York: Psychology Press, 53-73. Buckley, K. E., Winkel, R. E., & Leary, M. K. (2004). Reactions to acceptance and rejection: Effects of level and sequence of relational evaluation. Journal of Experimental Social Psychology, 40, 14-28. Edlund, E. J. (2008). Sex, lies, and partner choice: An investigation Copyright © 2012 Hanspub 248  异性拒绝对择偶价值感的影响:择偶计量器的检验 Copyright © 2012 Hanspub 249 into perceived mate value and its factor structure, content, concur- rent, convergent, and discriminant validities. Northern Illinois Uni- versity, Unpublished. Edlund, E. J., & Sagarin, J. B. (2010). Mate value and mate prefer- ences: An investigation into decisions made with and without con- straints. Personality and Individual Differences, 49, 835-839. Feingold, A. (1988). Matching for attractiveness in romantic partners and same-sex friends—A meta-analysis and theoretical critique. Psy- chological Bulletin, 104, 226-235. Fisher, M., et al. (2008). Components of self-perceived mate value. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 2, 156- 168. Gutierres, S. E., Kenrick, D. T., & Partch, J. J. (1999). Beauty, domi- nance, and the mating game: Contrast effects in self-assessment re flect gender differences in mate selection. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1126-1134. Kavanagh, P. S., Robins, S. C., & Ellis, B. J. (2010). The mating so- ciometer: A regulatory mechanism for mating aspirations. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 120-132. Kenrick, D. T., et al. (1990). Evolution, traits, and the stages of human courtship: Qualifying the parental investment model. Journal of Personality, 48, 97-116. Kirkpatrick, L. A., & Ellis, B. J. (2001) An evolutionary-psychological approach to self-esteem: Multiple domains and multiple functions. In: M. Clark, & G. Fletcher, (Eds.), The Blackwell handbook in so- cial psychology, Interpersonal processes (pp. 411-436). Oxford: Black- well Publishers. Kirkpatrick, L. A., & Ellis, B. J. (2006). The adaptive functions of self-evaluative psychological mechanisms. In: M. H. Kernis, (Ed.), Self-esteem issues and answers: A sourcebook of current perspec- tives (pp. 334-339). New York: Psychology Press. Lalumiere, M. L., & Quinsey, V. L. (1996). Sexual deviance, anti so- ciality, mating effort, and the use of sexually coercive behaviors. Personality and Individual Differences, 21, 33-48. Leary, M. R., et al. (1995). Self-esteem as an interpersonal monitor: The sociometer hypothesis. Journal of Personality and Social Psy- chology, 68, 518-530. Leary, M. R., et al. (1998). Calibrating the sociometer: The relationship between interpersonal appraisals and state self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 7 4, 1290-1299. Leary, M. R., & Baumeister, R. F. (2000). The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. In: M. P. Zanna, (Ed.), Advances in experimental social psychology (pp. 1-62). San Diego: Academic Press. Leary, M. R. (2005). Sociometer theory and the pursuit of relational value: Getting to the root of self-esteem. European Review of Social Psychology, 16, 75-111. Maner, J. K., et al. (2007). Does social exclusion motivate interper- sonal reconnection? Resolving the “porcupine problem”. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 42-55. McFarland, C., & Ross, M. (1982). Impact of causal attributions on affective reactions to success and failure. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 937-946. Miller, G. (2000). The mating mind: How sexual choice shaped the evolution of human nature. London: Vintage. Pass, J. A., Lindenberg, S. M., & Park, J. H. (2010). All you need is love: Is the sociometer especially sensitive to one’s mating capacity? European Journal of Social P s ychology, 40, 221-234. Penke, L., Todd, P. M., Lenton, A. P., & Fasolo, B. (2008). How self- assessments can guide human mating decisions. In: G. Geher, & G. F. Miller, (Eds.), Mating intelligence: Sex, relationships, and the mind’s reproductive system (pp. 37-75). New York: Erlbaum. Sakai, D. K., & Johnson, R. C. (1997). Active phenotypic assortment in mate selection: Self-descriptions and sought-for attributes of mates in dating advertisements. Social B iology, 44, 258-264. Surbey, M. K., & Brice, G. R. (2007). Enhancement of self-perceived mate value precedes a shift in men’s preferred mating strategy. Acta Psychologica Sinica, 39, 513-522. Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual Review of Psychology, 58, 425-452. Zeigler-Hill, V., Campe, J. W., & Myers, E. M. (2009). How low will men with high self-esteem go? Self-esteem as a moderator of sex differences in minimum relationship standards. Sex Roles, 61, 491- 500. |