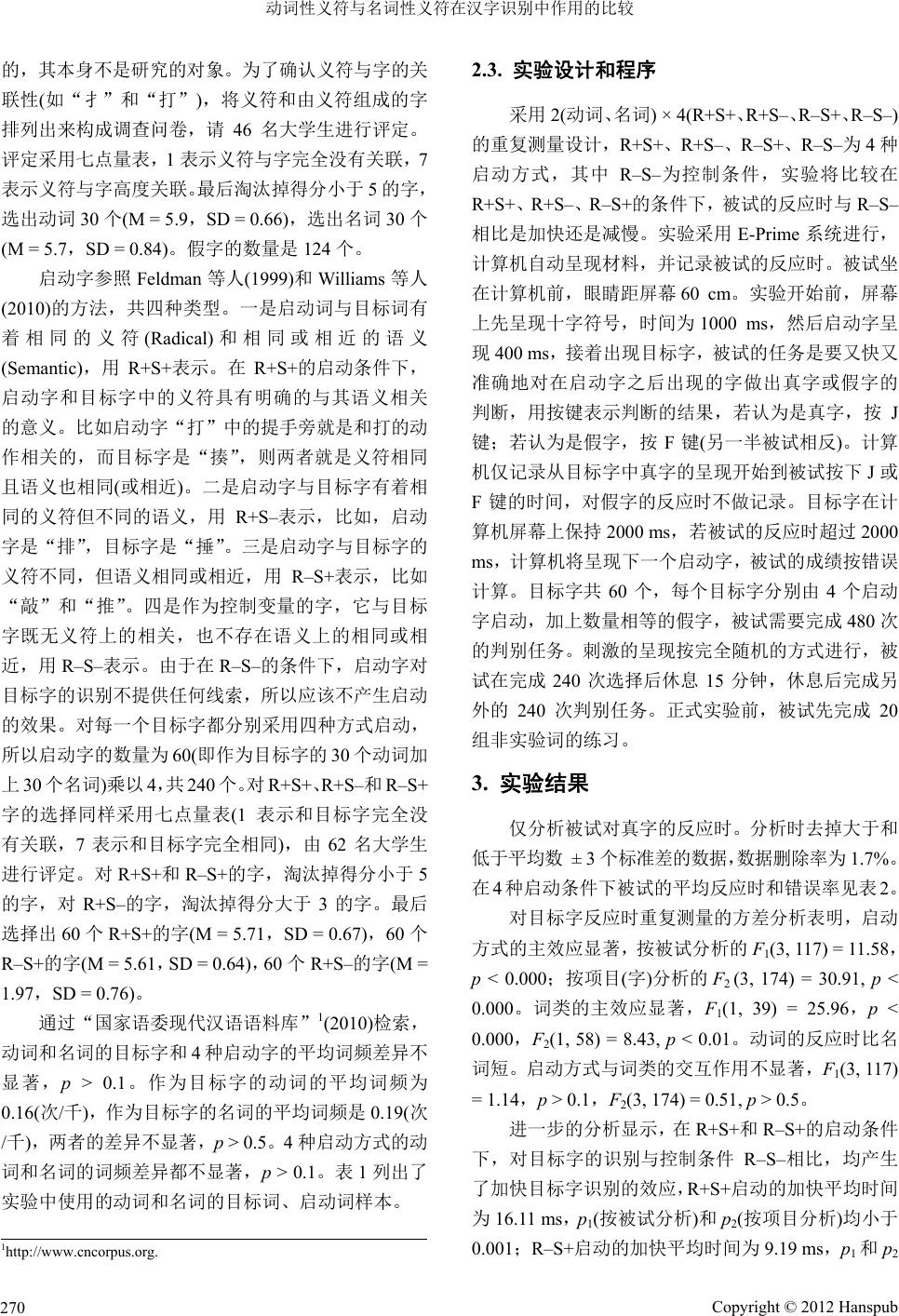

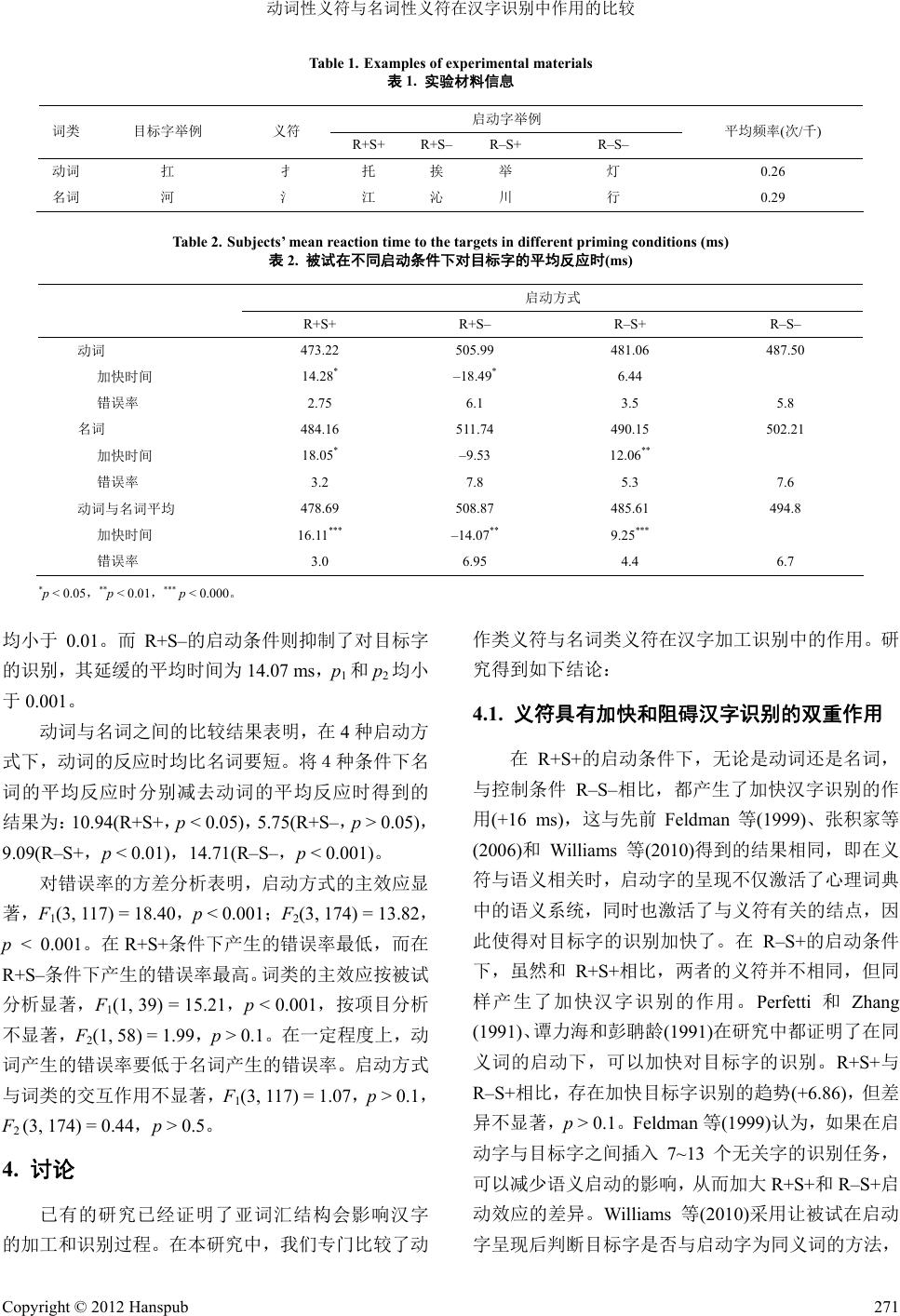

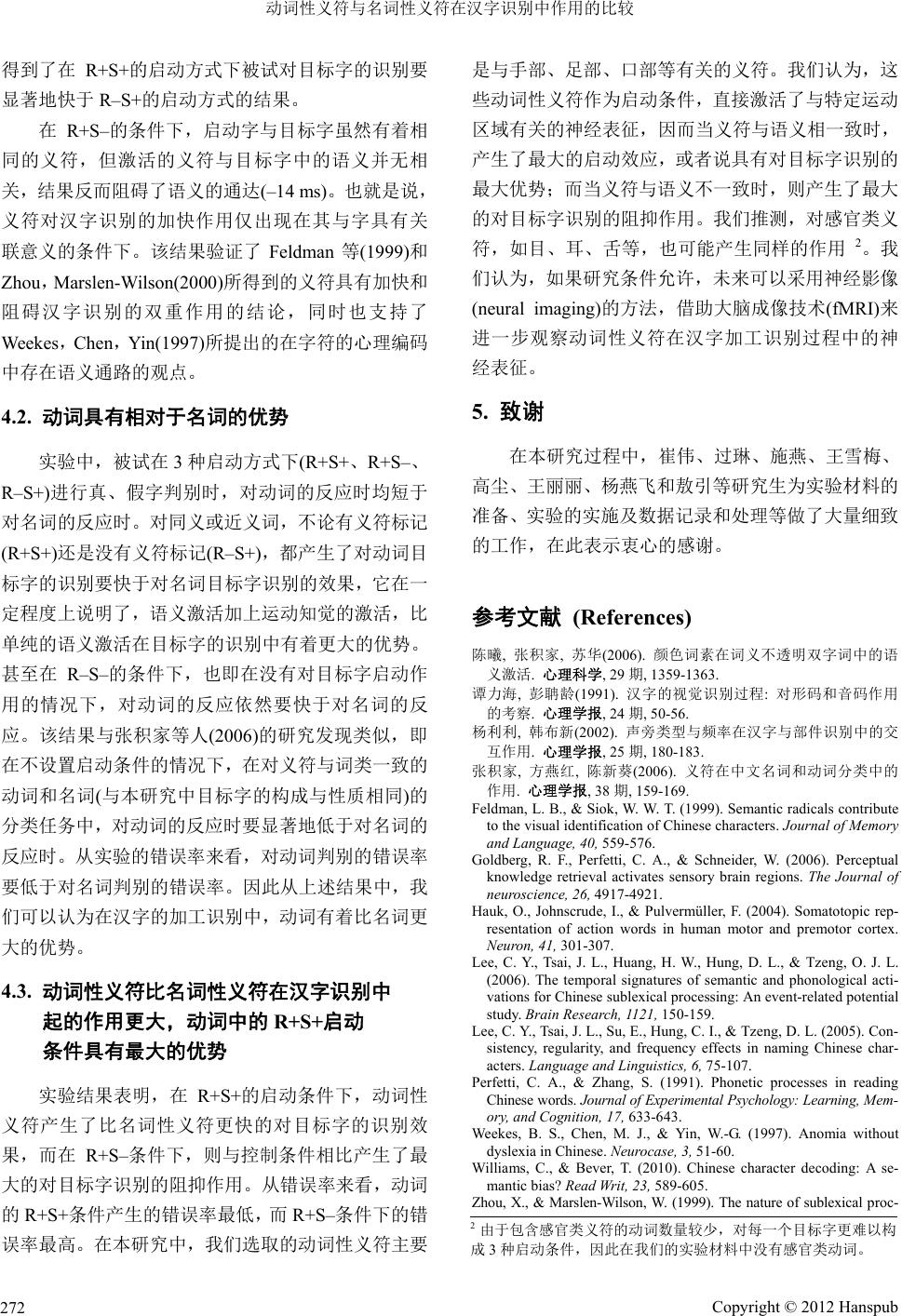

Advances in Psychology 心理学进展, 2012, 2, 268-273 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2012.25042 Published Online November 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ap.html) The Comparison of the Role of Verbal and Nounal Semantic Radicals in the Identification of Chinese Characters Xiaoping Li, Chen Chen* School of Psychology, Nanjing Normal University, Nanjing Email: xpli@njnu.edu.cn, *chenchen@njnu.edu.cn Received: Aug. 21st, 2012; revised: Sep. 16th, 2012; accepted: Sep. 2 5th, 2012 Abstract: The present study used a repeated measures design of 2 (target type: verbs, nouns) × 4 (prime type: R+S+, R+S–, R–S+, R–S–) to investigate the role of verbal and nou nal semantic radicals in the id entification of Chinese characters. The R+S+, R+S–, R–S+, and R–S– condition s indicated that th e target characters were preceded by primes that 1) shared the targets’ radicals and were semantically related (R+S+); 2) shared the targets’ radicals but were not semantically related (R+S–); 3) did not shared the targets’ radicals but were se- mantically related (R–S+); and 4) did not share the targets’ radicals and were not semantically related (R–S–). The experiment results showed that 1) semantic rad icals had a dual function in facilitatin g or inhibiting char- acter recognition; 2) verbal characters had stron ger effects in facilitating character recognition than nouns; 3) verbal semantic radicals had a stronger facilitating effect than non-verbal radicals on character decision task. Keywords: Semantic Radical; Verb; Noun; Recognition of Chinese Character 动词性义符与名词性义符在汉字识别中作用的比较 李小平,陈 陈* 南京师范大学心理学院,南京 Email: xpli@njnu.edu.cn, *chenchen@njnu.edu.cn 收稿日期:2012 年8月21 日;修回日期:2012 年9月16 日;录用日期:2012 年9月25 日 摘 要:采用 2(词类:动词、名词) × 4(启动方式:R+S+、R+S–、R–S+、R– S–)的重复测量设计,考 察在启动字和目标字有相同的义符和语义(R+S+)、启动字和目标字有相同的义符和不同的语义(R+S–)、 启动字和目标字有不同的义符和相同的语义(R–S+)、启动字和目标字有不同的义符和语义(R–S–)的启 动条件下,对作为目标字的动词和名词的判别情况。结果显示,义符具有加快和阻碍汉字识别的双重 作用,动词的识别要优于名词的识别,动词性义符比名词性义符在汉字识别中起的作用更大。 关键词:义符;动词;名词;汉字识别 1. 问题的提出 汉字包括独体字和合体字,独体字不能分割,合 体字由基础部件组合构成。合体字有两种,一种是称 为会意字,另外一种称为形声字。在现代常用的汉字 里形声字占 90%以上。形声字由两部份组成:义符(又 称“形旁”)和音符(又称“声旁”)。义符是指示字的 意思或类属,音符则表示字的相同或相近发音。 已有研究表明,义符与音符在汉字认知中的作用 是不同的。杨利利和韩布新(2002)发现形声字的声旁 组字频率对声旁、整字的识别均有易化作用。Williams *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 268  动词性义符与名词性义符在汉字识别中作用的比较 和Bever(2010)的研究表明,音符可以加快同音异义字 的认知,但对音符相同而发音不同的汉字的识别却有 阻碍作用。Zhou 和Marslen-Wilson(1999)发现,如果 启动字呈现的时间在 200 ms时,音符具有对目标字识 别的加快作用,如“枫”(音符)可以使得对“雨”字 的识别速度加快。Lee,Tsai,Huang,Hung 和Tzeng (2006)采用 ERP 方法研究义符与音符在汉字认知加工 中的作用,结果表明,如果启动字开始出现50~100 ms 时,被试对音符中语义信息的理解要好于对语音信息 的理解,但在 300 ms后音符中的语义信息将不再起作 用,取而代之的是字形的作用。Lee 等人认为,音符 主要提供了汉字认知的语音线索,但并不产生语义上 的认知作用(Lee et al., 2006)。大量研究证明了在汉字 为母语者的心理词典中,存在着笔画、部件和整字三 个层次的表征,汉字的加工是从笔画特征开始到意义 的通达,其中,义符在加工、识别汉字中起着重要作 用。 在义符和汉字识别的关系研究中,Feldman 和 Siok(1999)通过不同的启动方式,证明了当启动字和 目标字都包含相同的义符且两者为同义或近义字时, 启动字可以加快目标字的识别,如启动字是“评”, 目标字是“论”,则“评”可以明显加快“论”的反 应时间;但如果启动字和目标字虽然具有相同的义 符,但两者有着不同的意义,如“诸”和“论”,这 时的启动字就会阻碍目标字的识别(对目标字的反应 时间明显延长了)。张积家、方燕红和陈新葵(2006)以 及Williams 和Bever(2010)在他们的研究中也得到了 类似的结果。张积家等人(2006)的研究还证明了义符 对动词的分类影响要大于对名词分类的影响。 已有的大量研究都已证明汉字的加工和识别是 在不同水平上进行的,亚词汇结构(如偏旁、部件)可 以影响语义的心理表征。但另一方面,目前对义符在 不同类别词汇中的心理表征的研究尚不充分,比如, 动作类的义符是否与其他类型,如名词性义符,在汉 字识别中有着不同的作用。对动作类义符来讲,它们 通常与身体的行为有关。比如,“跳”有一个足旁, 它表示的是与足部有关的动作。对英语中动词的神经 表征研究表明,和行为有关的词汇会引起运动与前运 动皮层的反应(Ha u k , J o h ns r ude, & P ul v ermüll er, 2004), Goldberg,Perfetti 和Schneider(2006)提供了感官上的 经验可以激活大脑特定区域活动的证据。这些在英语 使用者中得到的结果应该同样存在于汉语使用者词 汇知觉的神经表征中。与其他义符(如名词性义符)相 比,我们认为动作类义符在语言的心理表征和意义通 达中具有更大的优势。陈曦、张积家和舒华(2006)的 研究发现,因为颜色词素的加工既涉及语义系统,又 涉及知觉系统,所以具有加工上的优势。根据以往的 研究,我们做出这样的推论:当使用包含动作或感官 类义符的字作为启动字时,在对目标字的识别中可能 具有更大的促进或抑制效应。 本研究的目的在于考察汉字加工过程中义符的 类属心理表征,即比较动词性义符和名词性义符在汉 字识别中存在的不同作用。研究在不同启动类型的基 础上,完成汉字识别任务的情况。我们的主要假设是, 由于和动作有关的义符的心理表征可能既包含语义 水平也包含知觉水平上的加工,所以相对于名词性义 符,动词性义符具有更大的加快(当义符与语义一致时) 和抑制(而当义符与语义不一致时)对目标字的识别效 应。 为检验上述假设,我们对每一个作为目标字的动 词和名词设计了 4种启动方式,即启动字和目标字义 符相同、语义相同(或相近)、启动字和目标字义符相 同但语义不同、启动字和目标字义符不同但语义相同 或相近、启动字和目标字既无义符上的关联也无语义 上的关联,第 4种启动条件是控制条件。实验将通过 检测在前 3种启动条件下被试对目标字的反应时与控 制条件下反应时的差异来研究在不同条件下义符在 汉字识别中的作用。 2. 研究方法 2.1. 被试 40 名在校本科大学生,平均年龄 21.2 岁,男生 18 人,女生 22 人,视力正常或矫正后正常。 2.2. 实验材料 目标字为三种类型,一是动词,主要是包含手、 足和口义符的、和动作有关的动词;二是名词和个别 兼有名词和动词性质、但与动作无关的字(如“念”); 三是假字,假字是不存在的字,由左右结构的真字交 换结构后组成,假字是为被试完成判别任务而准备 Copyright © 2012 Hanspub 269  动词性义符与名词性义符在汉字识别中作用的比较 的,其本身不是研究的对象。为了确认义符与字的关 联性(如“扌”和“打”),将义符和由义符组成的字 排列出来构成调查问卷,请 46 名大学生进行评定。 评定采用七点量表,1表示义符与字完全没有关联,7 表示义符与字高度关联。最后淘汰掉得分小于 5的字, 选出动词30 个(M = 5.9,SD = 0.66),选出名词 30 个 (M = 5.7,SD = 0.84)。假字的数量是124 个。 启动字参照 Feldman 等人(1999)和Williams 等人 (2010)的方法,共四种类型。一是启动词与目标词有 着相同的义符(Radical) 和相同或相近的语义 (Semantic),用 R+S+表示。在R+S+的启动条件下, 启动字和目标字中的义符具有明确的与其语义相关 的意义。比如启动字“打”中的提手旁就是和打的动 作相关的,而目标字是“揍”,则两者就是义符相同 且语义也相同(或相近)。二是启动字与目标字有着相 同的义符但不同的语义,用 R+S–表示,比如,启动 字是“排”,目标字是“捶”。三是启动字与目标字的 义符不同,但语义相同或相近,用 R–S+表示,比如 “敲”和“推”。四是作为控制变量的字,它与目标 字既无义符上的相关,也不存在语义上的相同或相 近,用R–S–表示。由于在R–S–的条件下,启动字对 目标字的识别不提供任何线索,所以应该不产生启动 的效果。对每一个目标字都分别采用四种方式启动, 所以启动字的数量为60(即作为目标字的 30 个动词加 上30 个名词)乘以 4,共 240 个。对 R+S+、R+S–和R– S+ 字的选择同样采用七点量 表(1 表示和目标字完全没 有关联,7表示和目标字完全相同),由 62名大学生 进行评定。对 R+S+和R–S+的字,淘汰掉得分小于5 的字,对 R+S–的字,淘汰掉得分大于 3的字。最后 选择出 60 个R+S+的字(M = 5.71,SD = 0.67),60 个 R–S+的字(M = 5.61,SD = 0.64),60 个R+S–的字(M = 1.97,SD = 0.76)。 通过“国家语委现代汉语语料库”1(2010)检索, 动词和名词的目标字和 4种启动字的平均词频差异不 显著,p > 0.1。作为目标字的动词的平均词频为 0.16(次/千),作为目标字的名词的平均词频是 0.19(次 /千),两者的差异不显著,p > 0.5。4种启动方式的动 词和名词的词频差异都不显著,p > 0.1。表 1列出了 实验中使用的动词和名词的目标词、启动词样本。 2.3. 实验设计和程序 采用 2(动词、名词) × 4(R+S+、R+S–、R–S+、R–S–) 的重复测量设计,R+S+、R+S–、R–S+、R–S–为4种 启动方式,其中R–S–为控制条件,实验将比较在 R+S+、R+S–、R–S+的条件下,被试的反应时与R–S– 相比是加快还是减慢。实验采用 E-Prime系统进行, 计算机自动呈现材料,并记录被试的反应时。被试坐 在计算机前,眼睛距屏幕 60 cm。实验开始前,屏幕 上先呈现十字符号,时间为1000 ms,然后启动字呈 现400 ms,接着出现目标字,被试的任务是要又快又 准确地对在启动字之后出现的字做出真字或假字的 判断,用按键表示判断的结果,若认为是真字,按 J 键;若认为是假字,按 F键(另一半被试相反)。计算 机仅记录从目标字中真字的呈现开始到被试按下 J或 F键的时间,对假字的反应时不做记录。目标字在计 算机屏幕上保持2000 ms,若被试的反应时超过 2000 ms,计算机将呈现下一个启动字,被试的成绩按错误 计算。目标字共 60 个,每个目标字分别由 4个启动 字启动,加上数量相等的假字,被试需要完成 480次 的判别任务。刺激的呈现按完全随机的方式进行,被 试在完成 240 次选择后休息 15 分钟,休息后完成另 外的 240 次判别任务。正式实验前,被试先完成20 组非实验词的练习。 3. 实验结果 仅分析被试对真字的反应时。分析时去掉大于和 低于平均数 ± 3 个标准差的数据,数据删除率为 1.7%。 在4种启动条件下被试的平均反应时和错误率见表2。 对目标字反应时重复测量的方差分析表明,启动 方式的主效应显著,按被试分析的 F1(3, 117) = 11.58, p < 0.000;按项目(字)分析的 F2 (3, 174) = 30.91, p < 0.000。词类的主效应显著,F1(1, 39) = 25.96,p < 0.000,F2(1, 58) = 8.43, p < 0.01。动词的反应时比名 词短。启动方式与词类的交互作用不显著,F1(3, 117) = 1.14,p > 0.1,F2(3, 174) = 0.5 1, p > 0.5。 进一步的分析显示,在 R+S+和R–S+的启动条件 下,对目标字的识别与控制条件 R–S–相比,均产生 了加快目标字识别的效应,R+S+启动的加快平均时间 为16.11 ms,p1(按被试分析)和p2(按项目分析)均小于 0.001;R–S+启动的加快平均时间为9.19 ms,p1和p2 1http://www.cncorpus.org. Copyright © 2012 Hanspub 270  动词性义符与名词性义符在汉字识别中作用的比较 Copyright © 2012 Hanspub 271 Table 1. Examples of experimental materials 表1. 实验材料信息 启动字举例 词类 目标字举例 义符 R+S+ R+S–R–S+ R–S– 平均频率(次/千) 动词 扛 扌 托 挨 举 灯 0.26 名词 河 氵 江 沁 川 行 0.29 Table 2. Subjects’ mean reaction time to the targets in different priming cond itions (ms) 表2. 被试在不同启动条件下对目标字的平均反应时(ms) 启动方式 R+S+ R+S– R–S+ R–S– 动词 473.22 505.99 481.06 487.50 加快时间 14.28* –18.49* 6.44 错误率 2.75 6.1 3.5 5.8 名词 484.16 511.74 490.15 502.21 加快时间 18.05* –9.53 12.06** 错误率 3.2 7.8 5.3 7.6 动词与名词平均 478.69 508.87 485.61 494.8 加快时间 16.11*** –14.07** 9.25*** 错误率 3.0 6.95 4.4 6.7 *p < 0.05,**p < 0.01,*** p < 0.000。 均小于 0.01。而 R+S–的启动条件则抑制了对目标字 的识别,其延缓的平均时间为 14.07 ms,p1和p2均小 于0.001。 动词与名词之间的比较结果表明,在 4种启动方 式下,动词的反应时均比名词要短。将4种条件下名 词的平均反应时分别减去动词的平均反应时得到的 结果为:10.94(R+S+,p < 0.05),5.75(R+S–,p > 0.05), 9.09(R–S+,p < 0.01),14.71(R–S– ,p < 0.001)。 对错误率的方差分析表明,启动方式的主效应显 著,F1(3, 117) = 18.40,p < 0.001;F2(3, 174) = 13.82, p < 0.001。在 R+S+条件下产生的错误率最低,而在 R+S–条件下产生的错误率最高。词类的主效应按被试 分析显著,F1(1, 39) = 15.21,p < 0.001,按项目分析 不显著,F2(1, 58) = 1.99,p > 0.1。在一定程度上,动 词产生的错误率要低于名词产生的错误率。启动方式 与词类的交互作用不显著,F1(3, 1 1 7 ) = 1.07 ,p > 0.1, F2 (3, 174) = 0.44,p > 0.5。 4. 讨论 已有的研究已经证明了亚词汇结构会影响汉字 的加工和识别过程。在本研究中,我们专门比较了动 作类义符与名词类义符在汉字加工识别中的作用。研 究得到如下结论: 4.1. 义符具有加快和阻碍汉字识别的双重作用 在R+S+的启动条件下,无论是动词还是名词, 与控制条件 R–S– 相比,都产生了加快汉字识别 的作 用(+16 ms),这与先前 Feldman 等(1999)、张积家等 (2006)和Williams 等(2010)得到的结果相同,即在义 符与语义相关时,启动字的呈现不仅激活了心理词典 中的语义系统,同时也激活了与义符有关的结点,因 此使得对目标字的识别加快了。在 R–S+的启动条件 下,虽然和 R+S+相比,两者的义符并不相同,但同 样产生了加快汉字识别的作用。Perfetti 和Zhang (1991)、谭力海和彭聃龄(1991)在研究中都证明了在同 义词的启动下,可以加快 对目标字的识别。 R+S+ 与 R–S+相比,存在加快目标字识别的趋势(+6.86),但 差 异不显著,p > 0.1 。Feldman等(1999)认为,如果在启 动字与目标字之间插入7~13 个无关字的识别任务, 可以减少语义启动的影响,从而加大 R+S+和R–S+启 动效应的差异。Williams 等(2010)采用让被试在启动 字呈现后判断目标字是否与启动字为同义词的方法,  动词性义符与名词性义符在汉字识别中作用的比较 得到了在 R+S+的启动方式下被试对目标字的识别要 显著地快于R–S +的启动方式的结果。 在R+S–的条件下,启动字与目标字虽然有着相 同的义符,但激活的义符与目标字中的语义并无相 关,结果反而阻碍了语义的通达(–14 ms)。也就是说, 义符对汉字识别的加快作用仅出现在其与字具有关 联意义的条件下。该结果验证了Feldman 等(1999)和 Zhou,Marslen-Wilson(2000)所得到的义符具有加快和 阻碍汉字识别的双重作用的结论,同时也支持了 Weekes,Chen,Yin(1997)所提出的在字符的心理编码 中存在语义通路的观点。 4.2. 动词具有相对于名词的优势 实验中,被试在 3种启动方式下(R+S+、R+S–、 R–S+)进 行真、假字判别时,对 动词的反应时均短于 对名词的反应时。对同义或近义词,不论有义符标记 (R+S+)还是没有义符标记(R–S+),都产生了对动词目 标字的识别要快于对名词目标字识别的效果,它在一 定程度上说明了,语义激活加上运动知觉的激活,比 单纯的语义激活在目标字的识别中有着更大的优势。 甚至在 R–S–的条件下,也即在没有对目标 字启动 作 用的情况下,对动词的反应依然要快于对名词的反 应。该结果与张积家等人(2006)的研究发现类似,即 在不设置启动条件的情况下,在对义符与词类一致的 动词和名词(与本研究中目标字的构成与性质相同)的 分类任务中,对动词的反应时要显著地低于对名词的 反应时。从实验的错误率来看,对动词判别的错误率 要低于对名词判别的错误率。因此从上述结果中,我 们可以认为在汉字的加工识别中,动词有着比名词更 大的优势。 4.3. 动词性义符比名词性义符在汉字识别中 起的作用更大,动词中的 R+S+启动 条件具有最大的优势 实验结果表明,在 R+S+的启动条件下,动词性 义符产生了比名词性义符更快的对目标字的识别效 果,而在 R+S–条件下,则与控制条件相比产生了最 大的对目标字识别的阻抑作用。从错误率来看,动词 的R+S+条件产生的错误率最低,而R+S–条件下的错 误率最高。在本研究中,我们选取的动词性义符主要 是与手部、足部、口部等有关的义符。我们认为,这 些动词性义符作为启动条件,直接激活了与特定运动 区域有关的神经表征,因而当义符与语义相一致时, 产生了最大的启动效应,或者说具有对目标字识别的 最大优势;而当义符与语义不一致时,则产生了最大 的对目标字识别的阻抑作用。我们推测,对感官类义 符,如目、耳、舌等,也可能产生同样的作用 2。我 们认为,如果研究条件允许,未来可以采用神经影像 (neural imaging)的方法,借助大脑成像技术(fMRI)来 进一步观察动词性义符在汉字加工识别过程中的神 经表征。 5. 致谢 在本研究过程中,崔伟、过琳、施燕、王雪梅、 高尘、王丽丽、杨燕飞和敖引等研究生为实验材料的 准备、实验的实施及数据记录和处理等做了大量细致 的工作,在此表示衷心的感谢。 参考文献 (References) 陈曦, 张积家, 苏华(2006). 颜色 词素在词义不透明双字词中的语 义激活. 心理科学, 29期, 1359-1363. 谭力海, 彭聃 龄(1991). 汉字的视觉识别过程: 对形码和音码作用 的考察. 心理学报, 24期, 50-56. 杨利利, 韩布新(2002). 声旁类型与频率在汉字与部件识别中的交 互作用. 心理学报, 25期, 180-183. 张积家, 方燕红, 陈新葵(2006). 义符在中文名词和动词分类中的 作用. 心理学报, 38期, 159-169. Feldman, L. B., & Siok, W. W. T. (1999). Semantic radicals contribute to the visual identification of Chinese characters. Journal of Memory and Language, 40, 559-576. Goldberg, R. F., Perfetti, C. A., & Schneider, W. (2006). Perceptual knowledge retrieval activates sensory brain regions. The Journal of neuroscience, 26, 4917-4921. Hauk, O., Johnscrude, I., & Pulvermüller, F. (2004). Somatotopic rep- resentation of action words in human motor and premotor cortex. Neuron, 41, 301- 307. Lee, C. Y., Tsai, J. L., Huang, H. W., Hung, D. L., & Tzeng, O. J. L. (2006). The temporal signatures of semantic and phonological acti- vations for Chinese sublexical processing: An event-related potential study. Brain Research, 1121, 150-159. Lee, C. Y., Tsai, J. L., Su, E., Hung, C. I., & Tzeng, D. L. (2005). Con- sistency, regularity, and frequency effects in naming Chinese char- acters. Language and Linguistics, 6, 75-107. Perfetti, C. A., & Zhang, S. (1991). Phonetic processes in reading Chinese words. Jo urnal of Experimental Psychology: Learning, Mem - ory, and Cognition, 17, 633-643. Weekes, B. S., Chen, M. J., & Yin, W.-G. (1997). Anomia without dyslexia in Chinese. Neurocase, 3, 51-60. Williams, C., & Bever, T. (2010). Chinese character decoding: A se- mantic bias? Read Wr it, 23, 589-605. Zhou, X., & Marslen-Wilson, W. (1999). The nature of sublexical proc - 2由于包含感官类义符的动词数量较少,对每一个目标字更难以构 成3种启动条件,因此在我们的实验材料中没有感官类动词。 Copyright © 2012 Hanspub 272  动词性义符与名词性义符在汉字识别中作用的比较 Copyright © 2012 Hanspub 273 essing in reading Chinese characters. Journal of Experimental Psy- chology: Learning, Memory, and Cognition, 25, 819-837. Zhou, X., & Marslen-Wilson, W. (2000). The relative time course of semantic and phonological activation in reading Chinese. Journal of Experimental Psychology, 26, 1245-1265. |