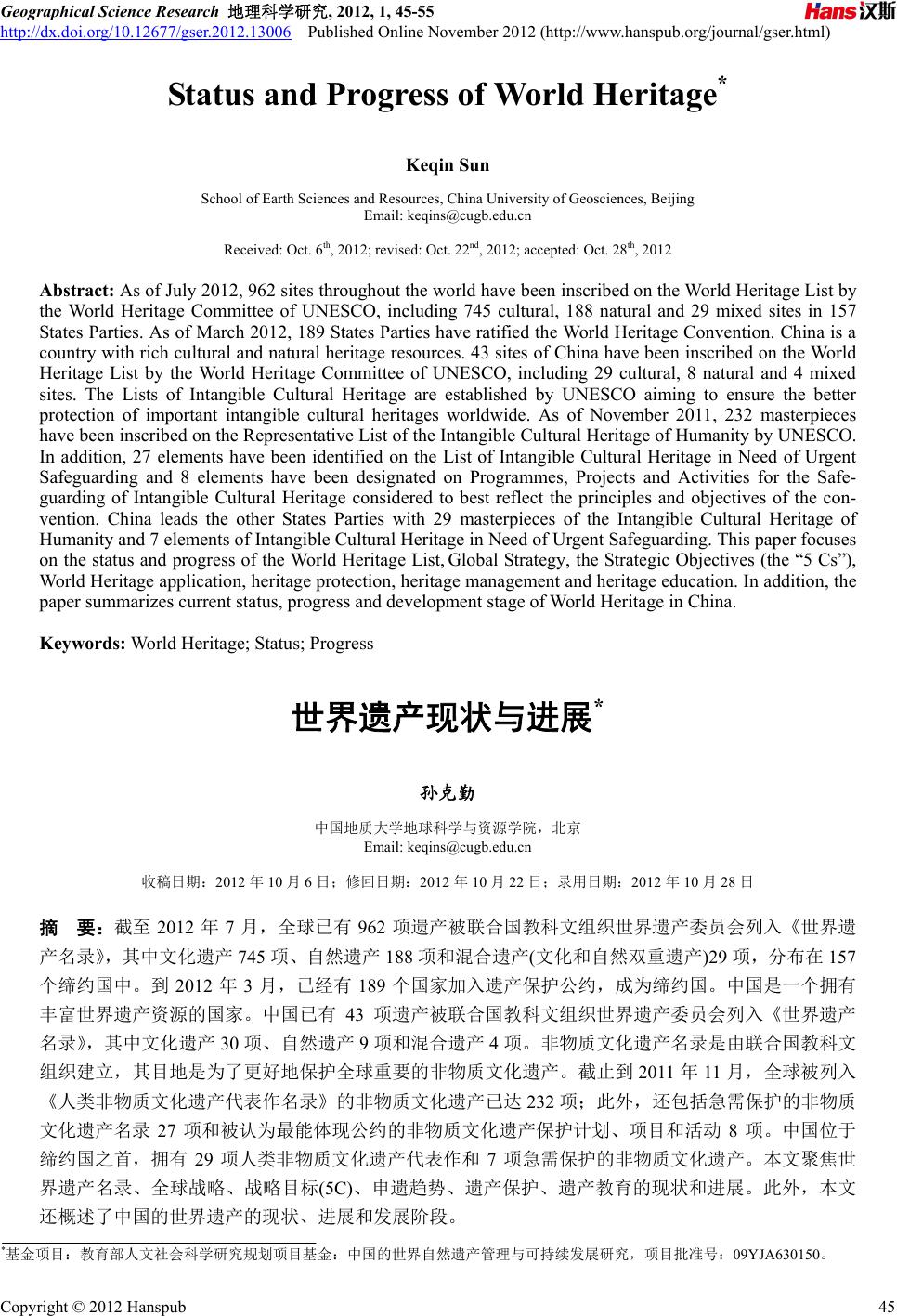

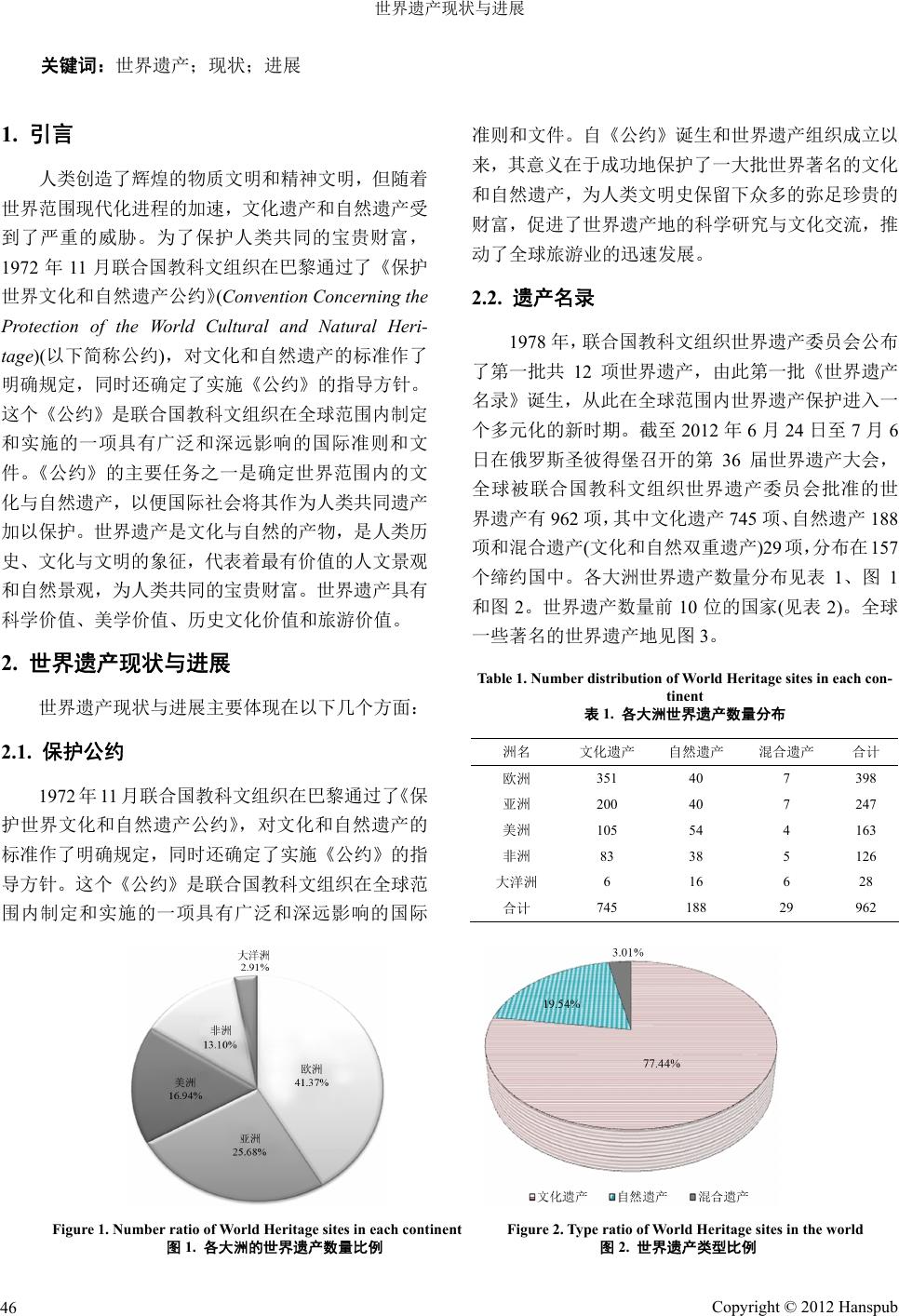

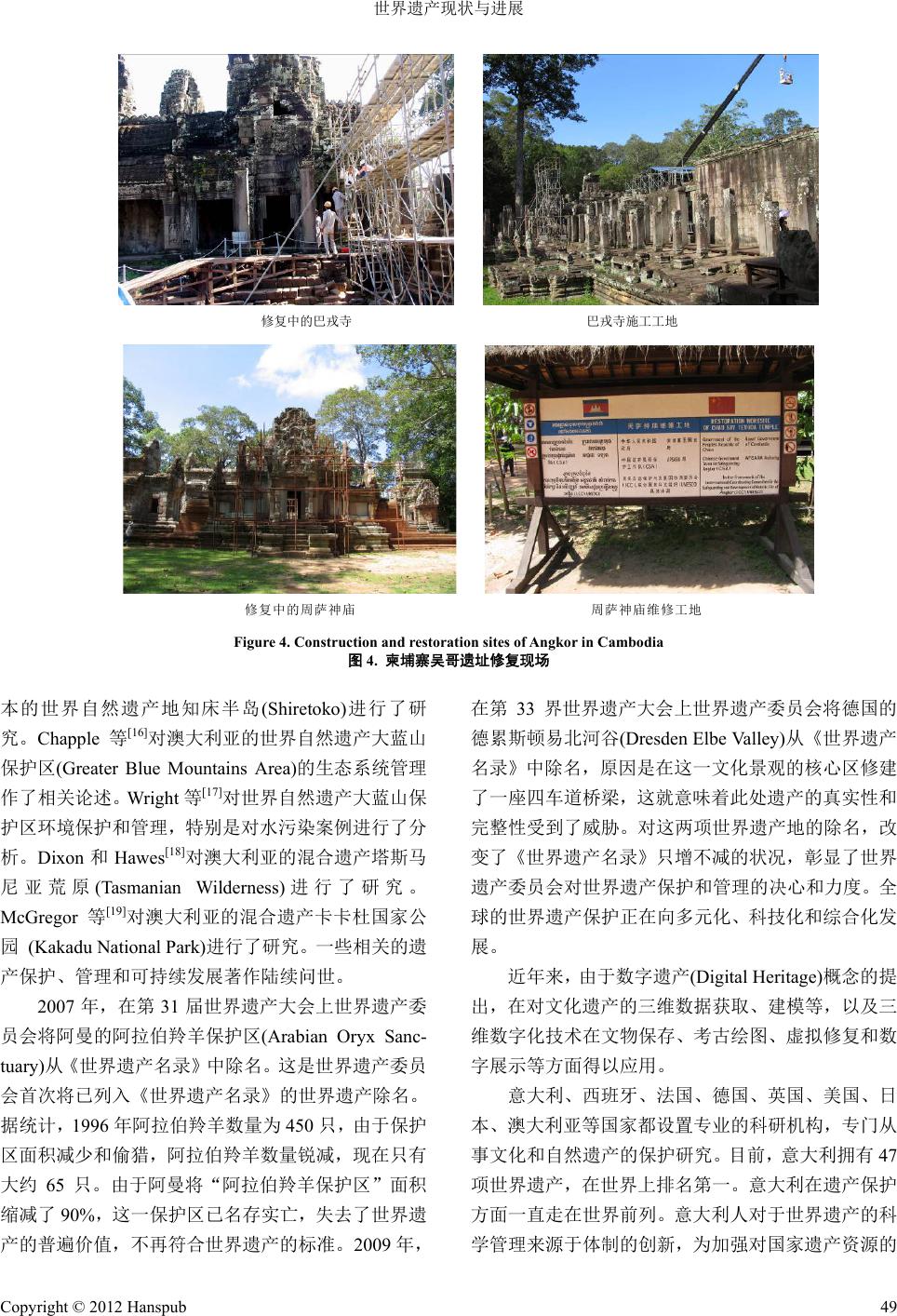

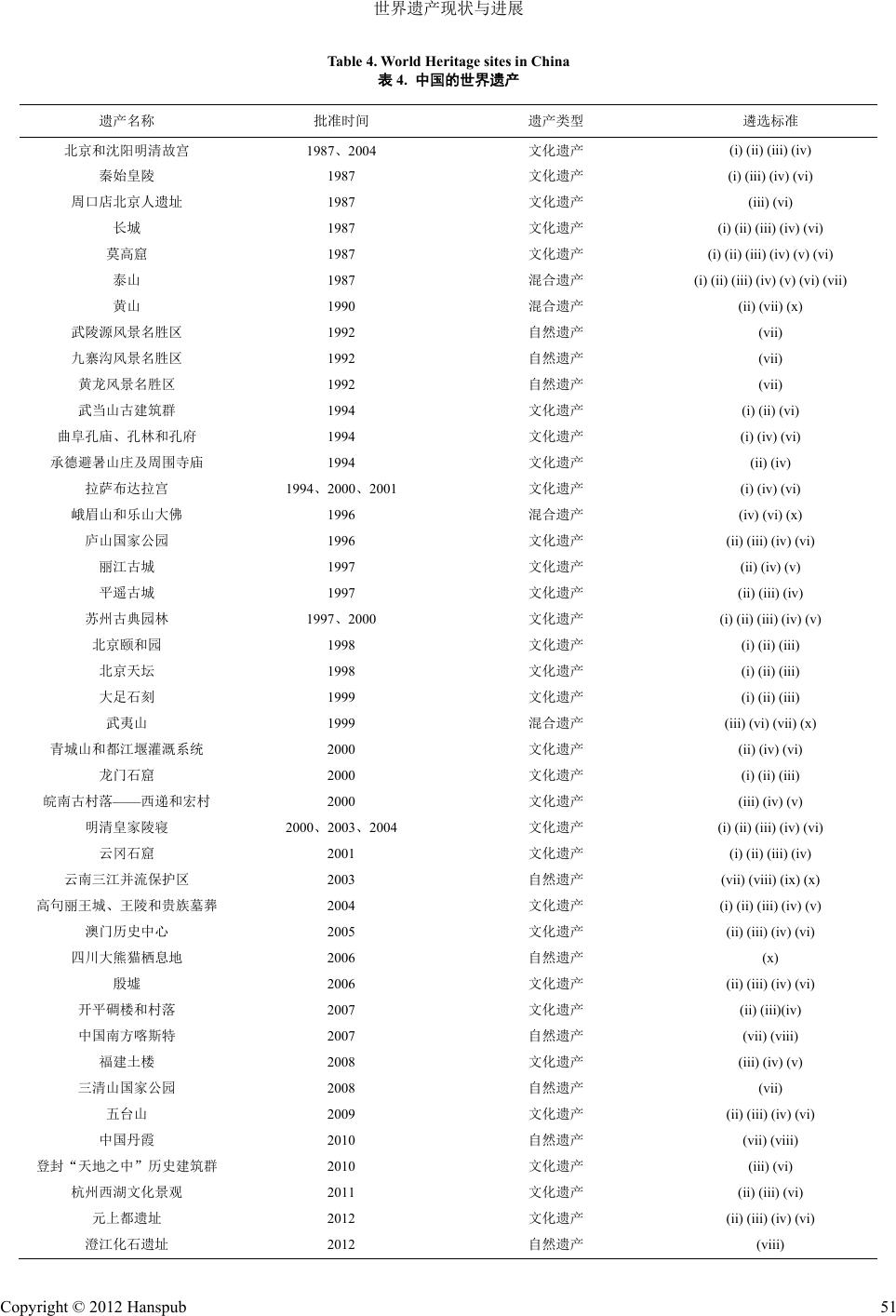

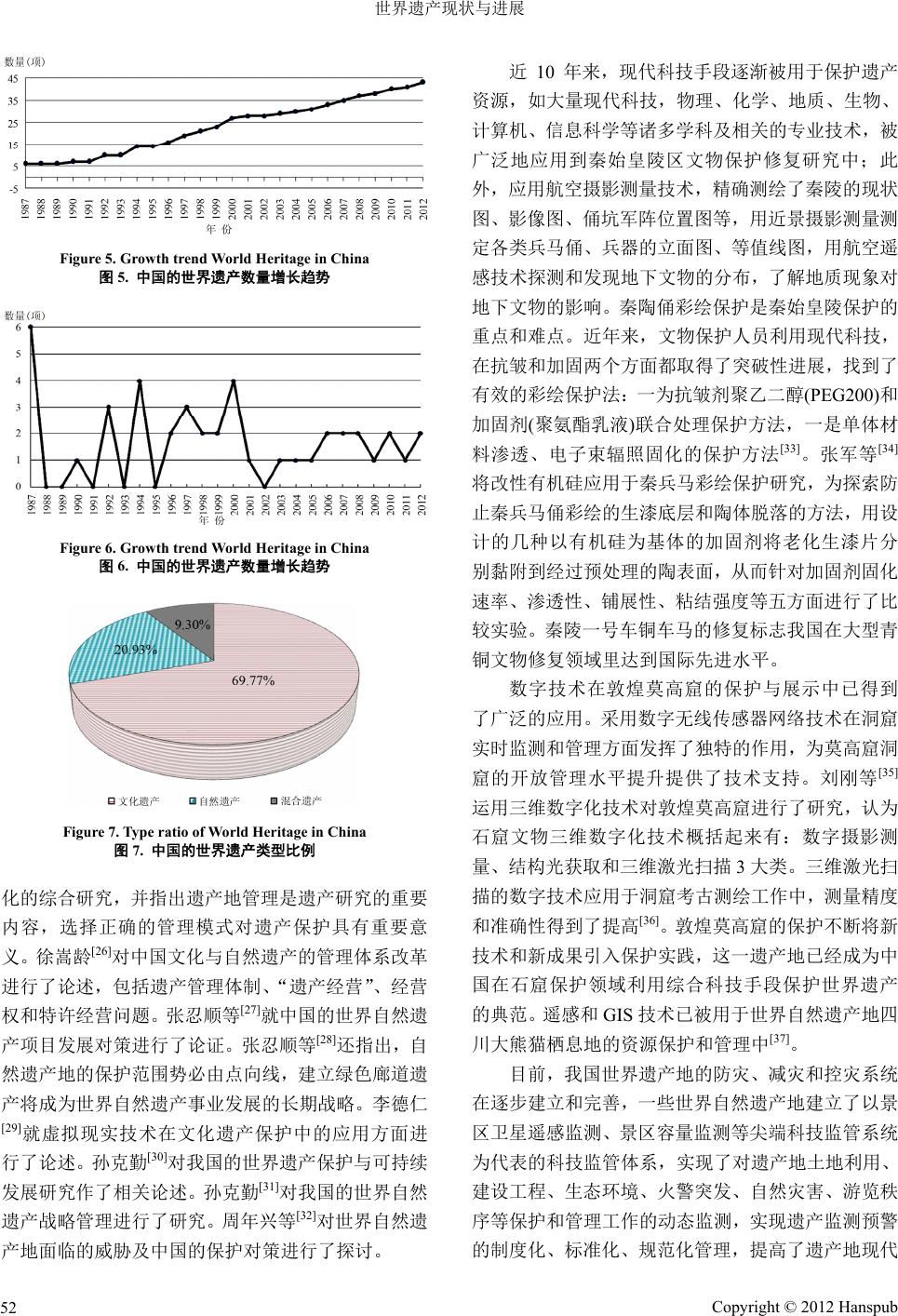

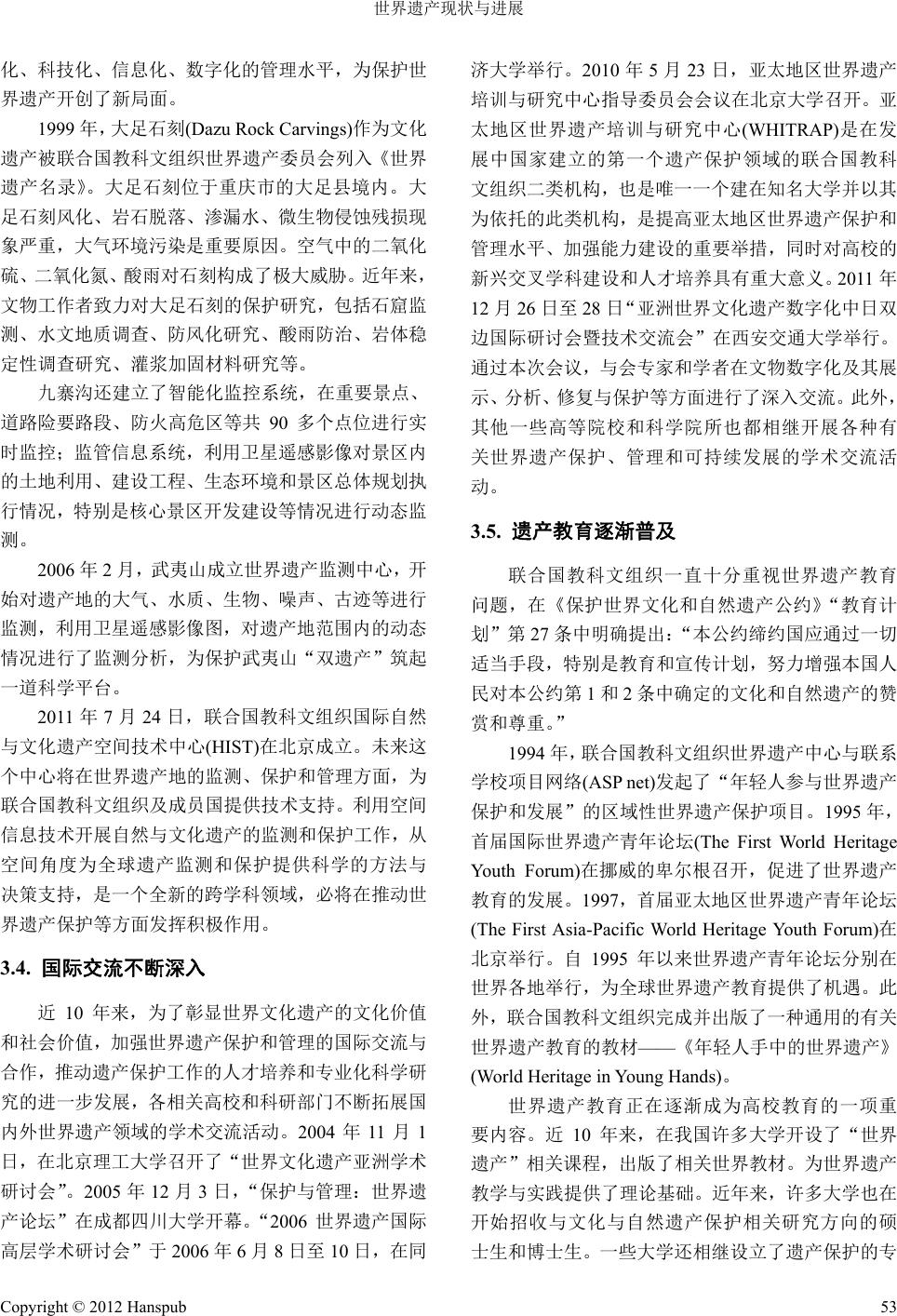

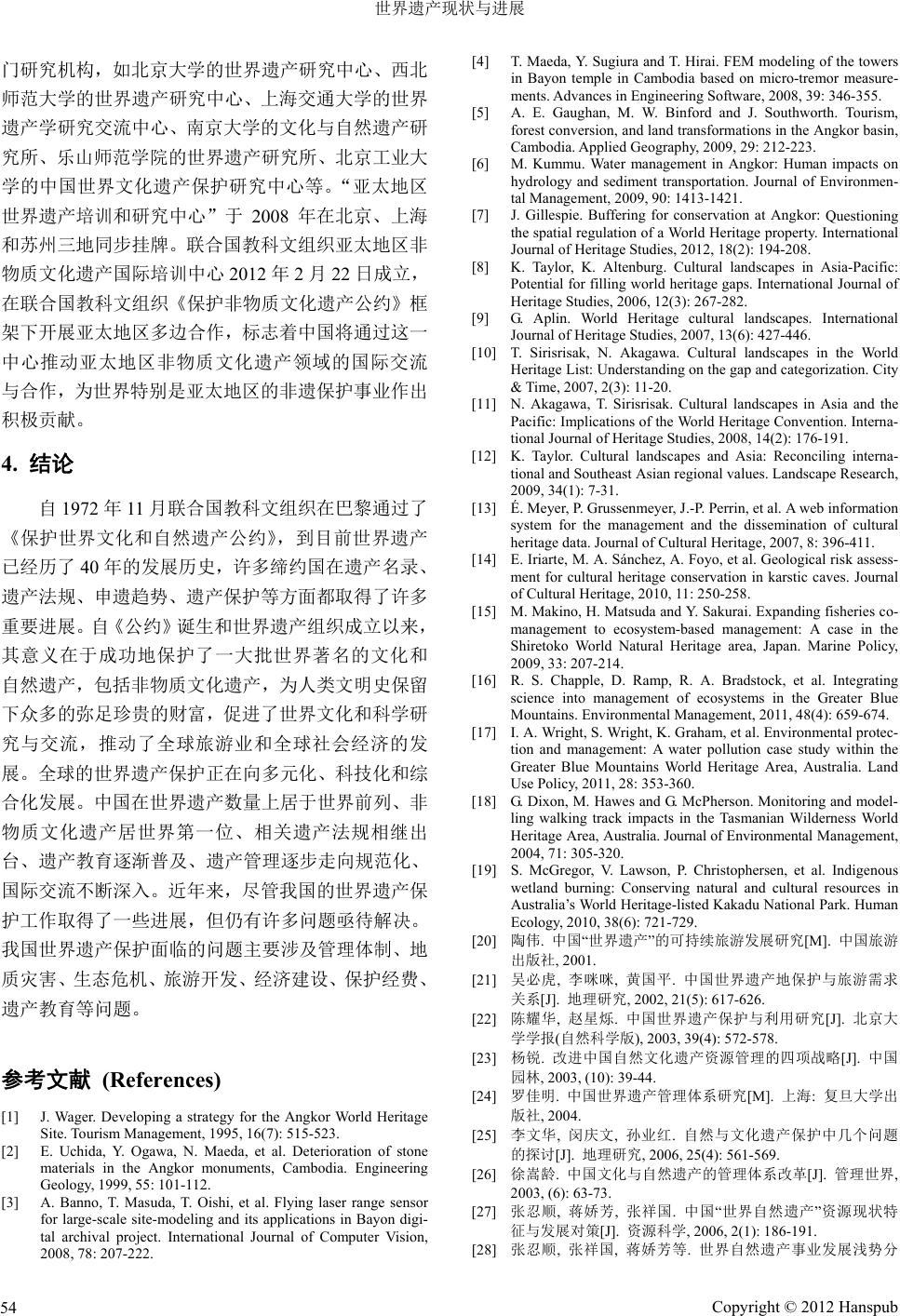

Geographical Science Research 地理科学研究, 2012, 1, 45-55 http://dx.doi.org/10.12677/gser.2012.13006 Published Online November 2012 (http://www.hanspub.org/journal/gser.html) Status and Progress of World Heritage* Keqin Sun School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing Email: keqins@cugb.edu.cn Received: Oct. 6th, 2012; revised: Oct. 22nd, 2012; accepted: Oct. 28th, 2012 Abstract: As of July 2012, 962 sites throughout the world have been inscribed on the World Heritage List by the World Heritage Committee of UNESCO, including 745 cultural, 188 natural and 29 mixed sites in 157 States Parties. As of March 20 12, 189 States Parties have ratified the World Heritage Conventio n. China is a country with rich cultural and natural heritage resources. 43 sites of China have been inscribed on the World Heritage List by the World Heritage Committee of UNESCO, including 29 cultural, 8 natural and 4 mixed sites. The Lists of Intangible Cultural Heritage are established by UNESCO aiming to ensure the better protection of important intangible cultural heritages worldwide. As of November 2011, 232 masterpieces have been inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. In addition, 27 elements have been identified on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding and 8 elements have been designated on Programmes, Projects and Activities for the Safe- guarding of Intangible Cultural Heritage considered to best reflect the principles and objectives of the con- vention. China leads the other States Parties with 29 masterpieces of the Intangible Cultural Heritage of Humanity and 7 elements of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding. This paper focuses on the status and progress of the World Heritage List, Global Strategy, the Strategic Objectives (the “5 Cs”), World Heritage application, heritage protection, heritage management and heritage education. In addition, the paper summarizes current status, progress and development stage of World Heritage in China. Keywords: World Heritage; Status; Progress 世界遗产现状与进展* 孙克勤 中国地质大学地球科学与资源学院,北京 Email: keqins@cugb.edu.cn 收稿日期:2012 年10 月6日;修回日期:2012 年10 月22 日;录用日期:2012 年10 月28 日 摘 要:截至 2012 年7月,全球已有 962 项遗产被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗 产名录》,其中文化遗产 745 项、自然遗产188 项和混合遗产(文化和自然双重遗产)29 项,分布在 157 个缔约国中。到 2012 年3月,已经有189 个国家加入遗产保护公约,成为缔约国。中国是一个拥有 丰富世界遗产资源的国家。中国已有43 项遗产被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界遗产 名录》,其中文化遗产30 项、自然遗产 9项和混合遗产 4项。非物质文化遗产名录是由联合国教科文 组织建立,其目地是为了更好地保护全球重要的非物质文化遗产。截止到 2011 年11 月,全球被列入 《人类非物质文化遗产代表作名录》的非物质文化遗产已达 232 项;此外,还包括急需保护的非物质 文化遗产名录 27 项和被认为最能体现公约的非物质文化遗产保护计划、项目和活动 8项。中国位于 缔约国之首,拥有 29 项人类非物质文化遗产代表作和 7项急需保护的非物质文化遗产。本文聚焦世 界遗产名录、全球战略、战略目标(5C)、申遗趋势、遗产保护、遗产教育的现状和进展。此外,本文 还概述了中国的世界遗产的现状、进展和发展阶段。 *基金项目:教育部人文社会科学研究规划项目基金:中国的世界自然遗产管理与可持续发展研究,项目批准号:09YJA630150。 Copyright © 2012 Hanspub 45  世界遗产现状与进展 Copyright © 2012 Hanspub 46 关键词:世界遗产;现状;进展 1. 引言 准则和文件。自《公约》诞生和世界遗产组织成立以 来,其意义在于成功地保护了一大批世界著名的文化 和自然遗产,为人类文明史保留下众多的弥足珍贵的 财富,促进了世界遗产地的科学研究与文化交流,推 动了全球旅游业的迅速发展。 人类创造了辉煌的物质文明和精神文明,但随着 世界范围现代化进程的加速,文化遗产和自然遗产受 到了严重的威胁。为了保护人类共同的宝贵财富, 1972年11 月联合国教科文组织在巴黎通过了《保护 世界文化和自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heri- tage)(以下简称公约),对文化和自然遗产的标准作 了 明确规定,同时还确定了实施《公约》的指导方针。 这个《公约》是联合国教科文组织在全球范围内制定 和实施的一项具有广泛和深远影响的国际准则和文 件。《公约》的主要任务之一是确定世界范围内的文 化与自然遗产,以便国际社会将其作为人类共同遗产 加以保护。世界遗产是文化与自然的产物,是人类历 史、文化与文明的象征,代表着最有价值的人文景观 和自然景观,为人类共同的宝贵财富。世界遗产具有 科学价值、美学价值、历史文化价值和旅游价值。 2.2. 遗产名录 1978 年,联合国教科文组织世界遗产委员会公布 了第一批共 12 项世界遗产,由此第一批《世界遗产 名录》诞生,从此在全球范围内世界遗产保护进入一 个多元化的新时期。截至 2012 年6月24 日至 7月6 日在俄罗斯圣彼得堡召开的第 36 届世界遗产大会, 全球被联合国教科文组织世界遗产委员会批准的世 界遗产有962 项,其中文化遗产 745 项、自然遗产188 项和混合遗产(文化和自然双重遗产)29项,分布在 157 个缔约国中。各大洲世界遗产数量分布见表 1、图 1 和图 2。世界遗产数量前 10位的国家(见表 2)。全球 一些著名的世界遗产地见图3。 2. 世界遗产现状与进展 Table 1. Number distribution of World Heritage sites in each con- tinent 世界遗产现状与进展主要体现在以下几个方面: 表1. 各大洲世界遗产数量分布 2.1. 保护公约 洲名 文化遗产 自然遗产 混合遗产 合计 欧洲 351 40 7 398 亚洲 200 40 7 247 美洲 105 54 4 163 非洲 83 38 5 126 大洋洲 6 16 6 28 合计 745 188 29 962 1972年11月联合国教科文组织在巴黎通过了《保 护世界文化和自然遗产公约》,对文化和自然遗产的 标准作了明确规定,同时还确定了实施《公约》的指 导方针。这个《公约》是联合国教科文组织在全球范 围内制定和实施的一项具有广泛和深远影响的国际 Figure 1. Number ratio of World Heritage sites in each continent Figure 2. Type ratio of World Heritage sites in the world 图1. 各大洲的世界遗产数量比例 图2. 世界遗产类型比例  世界遗产现状与进展 Table 2. Countries in the top 10 of number of World Heritage 表2. 世界遗产数量前 10 位的国家 国家 排名 遗产数量 遗产类型 意大利 1 47 项 文化遗产(44项)、自然遗产(3 项) 西班牙 2 44 项 文化遗产(39项)、自然遗产(3 项)、混合遗产(2) 中国 3 43 项 文化遗产(30项)、自然遗产(9 项)、混合遗产(4) 法国 4 38 项 文化遗产(35项)、自然遗产(2 项)、混合遗产(1) 德国 5 37 项 文化遗产(34项)、自然遗产(3 项) 墨西哥 6 31 项 文化遗产(27项)、自然遗产(4 项) 印度 7 29 项 文化遗产(23项)、自然遗产(6 项) 英国 8 28 项 文化遗产(23项)、自然遗产(4 项)、混合遗产(1) 俄罗斯 9 25 项 文化遗产(16项)、自然遗产(9 项) 美国 10 21 项 文化遗产(8 项)、自然遗产(12 项)、混合遗产(1) 金字塔(埃及) 长城(中国) 吴哥(柬埔寨) 贝加尔湖(俄罗斯) 泰姬陵(印度) 峡湾(挪威) Figure 3. Famous World Heritage sites in the world 图3. 全球著名的世界遗产地 Copyright © 2012 Hanspub 47  世界遗产现状与进展 进入 20 世纪 80 年代以来,非物质文化遗产的保 护问题开始逐步引起世界各国的普遍关注,联合国教 科文组织对文化遗产作了进一步划分,即物质遗产 (Tangible Heritage)和非物质遗产(Intangible Heritage)。 联合国教科文组织公布的非物质文化遗产:2001 年第 一批 19 项、2003 年第二批 28 项、2005 年第三批 43 项、2009 年第四批 76 项、2010 年第五批 47 项、2011 年第六批 19 项。截至 2011,全球被列入《人类非物 质文化遗产代表作名录》的非物质文化遗产已达 232 项;此外,还包括急需保护的非物质文化遗产名录27 项和被认为最能体现公约的非物质文化遗产保护计 划、项目和活动 8项。 2.3. 遗产战略 1994 年,世界遗产委员会发布了“全球战略” (Global Strategy)(Global Strategy for a Representative, Balanced and Credible World Heritage List),旨在建立 起一个具有代表性的、平衡的、可信的《世界遗产名 录》。它的目标是保证这个名录反映具有突出普遍价 值的世界文化和自然遗产的多样性。2005 年2月,《执 行世界遗产公约的操作指南》(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Conven- tion)明确提出构建具有代表性、平衡性、可信性的《世 界遗产名录》的全球战略。 2002 年,世界遗产委员会在匈牙利布达佩斯召开 的第 26 届世界遗产大会上通过了《世界遗产布达佩 斯宣言》(B udapest Declaration on World Heritage),提 出增强《世界遗产名录》的可信性、保证对世界遗产 的有效保护、推进各缔约国有效的能力建设以及通过 宣传增强大众对世界遗产的认识、参与和支持,即所 谓的“4C”战略目标:可信性(Credibility)、保护 (Conservation)、能力建设(Capacity-building)和交流 (Communication)。2007 年,在第31 届世界遗产大会 上将社会参与(Communities)补充完善,最终形成“5C” 战略目标。 2006 年10 月,世界遗产委员发表了《联合国教 科文组织世界遗产中心自然遗产战略》“The UNESCO World Heri t a g e Cent re’s Natural Heritage Strategy”,对 自然遗产的任务陈述、战略方向和工作方法进行了论 述。此外,本战略还突出反映了自然遗产事业所取得 的成就。 2.4. 申遗趋势 世界遗产的平衡性发展已成为国际关注的焦点, 世界遗产委员会大力提倡、鼓励遗产种类的丰富多样 化。平衡性包括地区平衡、国家遗产增长数量的平衡、 遗产种类的平衡。在世界遗产中,工业遗产、农业遗 产、廊道遗产、文化线路、文化景观、线性文化遗产、 海洋遗产、跨国项目等成为国际世界遗产领域提倡并 重点支持的项目。此外,现代遗产等逐渐进入世界遗 产的视野之中,成为新的趋势。跨区域捆绑型世界遗 产申报方式是突破瓶颈的创新手段。申遗战略认识上 的多元化,具体体现在扩展申遗、联合申遗、跨国申 遗等。 2.5. 遗产保护 柬埔寨吴哥(Angkor)遗址是当今世界上最大的文 化遗产保护工程。自 1978 年第一批12 项世界遗产产 生以来,国外许多学者开始关注和研究遗产资源保 护、管理和可持续发展。1992 年12 月14 日的联合国 教科文组织世界遗产委员会第 18 届会议上将吴哥 (Angkor)同时列入《世界遗产名录》和《濒危世界遗 产名录》。联合国教科文组织对这一遗址及其周边制 定了一个广泛的保护计划,保护吴哥遗址的国际援助 行动始于1993 年,先后有 10 多个国家包括中国、法 国、印度、日本、美国、德国、瑞士、意大利、印度 尼西亚等参与了对吴哥的维修保护行动。柬埔寨吴哥 遗址修复现场(见图4)。 鉴于对保护吴哥遗址工程所做出的成绩,于2004 年7月4日在苏州召开的第28 届世界遗产委员会会 议上,世界遗产委员会解除了吴哥濒危世界遗产。在 国际上许多学者对这一遗址曾从不同侧面进行了研 究[1-7],如 Banno 等[3]对世界文化遗产地吴哥巴戎寺进 行了数字化等方面的研究,Gaughan 等[5]对吴哥考古 遗址的旅游、森林和土地状况进行了调查和分析。 文化景观遗产也是国际研究的焦点,Taylor 和 Altenburg[8]、Aplin[9]、Sirisrisak 和Akagawa[10]、 Akagawa 和Sirisrisak[11]。Taylor[12]对亚洲地区的文化 景观遗产进行了研究,涉及到中国的文化景观内涵和 价值观念问题。此外,Meyer 等[13]对文化遗产数据网 络信息系统管理进行了研究。Iriarte 等[14]就地质灾害 对遗产地的影响进行了相关分析。Makino等[15]对日 Copyright © 2012 Hanspub 48  世界遗产现状与进展 修复中的巴戎寺 巴戎寺施工工地 修复中的周萨神庙 周萨神庙维修工地 Figure 4. Construction and restoration sites of Angkor in Cambodia 图4. 柬埔寨吴哥遗址修复现场 本的世界自然遗产地知床半岛(Shiretoko)进行了研 究。Chapple等[16]对澳大利亚的世界自然遗产大蓝山 保护区(Greater Blue Mountains Area)的生态系统管理 作了相关论述。Wright 等[17]对世界自然遗产大蓝山保 护区环境保护和管理,特别是对水污染案例进行了分 析。Dixon 和Hawes[18]对澳大利亚的混合遗产塔斯马 尼亚荒原(Tasmanian Wilderness)进行了研究。 McGregor 等[19] 对 澳大利 亚的 混合遗产 卡卡 杜国家 公 园 (Kakadu National Park)进行了研究。一些相关的遗 产保护、管理和可持续发展著作陆续问世。 2007 年,在第31届世界遗产大会上世界遗产委 员会将阿曼的阿拉伯羚羊保护区(Arabian Oryx Sanc- tuary)从《世界遗产名录》中除名。这是世界遗产委员 会首次将已列入《世界遗产名录》的世界遗产除名。 据统计,1996 年阿拉伯羚羊数量为 450 只,由于保护 区面积减少和偷猎,阿拉伯羚羊数量锐减,现在只有 大约 65 只。由于阿曼将“阿拉伯羚羊保护区”面积 缩减了 90%,这一保护区已名存实亡,失去了世界遗 产的普遍价值,不再符合世界遗产的标准。2009 年, 在第 33 界世界遗产大会上世界遗产委员会将德国的 德累斯顿易北河谷(Dresden Elbe Valley)从《世界遗产 名录》中除名,原因是在这一文化景观的核心区修建 了一座四车道桥梁,这就意味着此处遗产的真实性和 完整性受到了威胁。对这两项世界遗产地的除名,改 变了《世界遗产名录》只增不减的状况,彰显了世界 遗产委员会对世界遗产保护和管理的决心和力度。全 球的世界遗产保护正在向多元化、科技化和综合化发 展。 近年来,由于数字遗产(Digital Heritage)概念的提 出,在对文化遗产的三维数据获取、建模等,以及三 维数字化技术在文物保存、考古绘图、虚拟修复和数 字展示等方面得以应用。 意大利、西班牙、法国、德国、英国、美国、日 本、澳大利亚等国家都设置专业的科研机构,专门从 事文化和自然遗产的保护研究。目前,意大利拥有47 项世界遗产,在世界上排名第一。意大利在遗产保护 方面一直走在世界前列。意大利人对于世界遗产的科 学管理来源于体制的创新,为加强对国家遗产资源的 Copyright © 2012 Hanspub 49  世界遗产现状与进展 保护,不仅首先创建了文化和自然遗产委员会,从体 制上确保各项保护法律的顺利实施,而且还建立了相 当完善的遗产教育体系和培训体系。 3. 中国的世界遗产现状与进展 中国作为一个历史悠久、文化灿烂的国家,拥有 众多的名胜古迹、雄伟的古代建筑、壮观的名山奇峰、 纵横交错的河流,文化遗产与自然遗产资源丰富。中 国是拥有世界遗产类别最齐全的国家之一,包括文化 遗产、自然遗产、混合遗产、文化景观遗产和非物质 文化遗产。 我国于 1985 年加入《公约》成为缔约国后,1987 年拥有了第一批世界遗产。目前,我国已有 43 项遗 产被列入《世界遗产名录》。本文根据我国世界遗产 研究现状和进展将我国的世界遗产划分为 3个阶段 (见表 3)。 3.1. 世界遗产数量居于世界前列 中国已有 43 项遗产被联合国教科文组织世界遗 产委员会列入《世界遗产名录》(见表 4),其中文化遗 产30项、自然遗产9项和混合遗产 4项,居于世界 第三位。中国是拥有世界遗产类别最齐全的国家之 一,包括文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产、 文化景观遗产和非物质文化遗产。中国的世界遗产数 量增长趋势见图 5和图 6。中国的世界遗产类型比例 见图 7。 3.2. 相关遗产法规出台 近10 年来,我国相继出台了保护世界遗产的相 关法规,2002 年,文化部、国家文物局、国家计委、 财政部、教育部、建设部、国土资源部、环保总局、 国家林业局联合发布了《关于加强和改善世界遗产保 护管理工作的意见》。2003 年,国家文物局下发了《关 于采取切实措施加强世界文化遗产地保护管理工作 的通知》。2005 年,国务院正式下发《关于加强文化 遗产保护的通知》。2006 年,由文化部颁布的《世界 文化遗产保护管理办法》、国家文物局颁布的《中国 世界文化遗产监测巡视管理办法》和《中国世界文化 遗产专家咨询管理办法》相继出台。2010 年,中华人 民共和国住房和城乡建设部发布了《关于进一步加强 世界遗产保护管理工作的通知》。2011 年2月25 日, 全国人大常委会办公厅举行新闻发布会宣布《中华人 民共和国非物质文化遗产法》(第十一届全国人民代表 大会常务委员会第十九次会议通过),本法自 2011年 6月1日起施行。近年来,我国地方政府相继出台保 护世界遗产的相关法规。这些文件和法规的出台有力 地推动了遗产保护工作的全面开展。 3.3. 遗产保护与管理逐步走向规范化 我国世界遗产的遗产管理正在逐步走向制度化、 标准化和规范化。目前我国的世界遗产管理模式主要 是行政管理和市场管理。许多世界遗产地的管理模式 仍按传统的运行机制,不同性质的遗产分属不同部门 管理。文化遗产的管理归国家文物局负责,自然遗产 的管理归建设部负责,同时建设部、文化部、国土资 源部、林业部、环境保护部、国家旅游局等许多部门 也都有各自的管理范围。陶伟[20]对中国“世界遗产” 的可持续旅游发展研究进行了研究。吴必虎等[21]从人 口压力、遗产地空间结构、区域产业结构调整压力、 潜在市场需求和世界遗产地保护的资金需求方面论 述了中国世界遗产地保护与旅游需求关系。陈耀华和 赵星烁[22]对中国的世界遗产保护与利用研究进行了 论述。杨锐[23]提出我国文化和自然遗产资源管理管理 的四项战略。罗佳明[24]对中国世界遗产管理体系进行 了分析和研究。李文华等[25]对自然与文化遗产保护中 的相关问题进行了论述强调遗产地保护中自然与文 Table 3. Development stage of World Heritage in China 表3. 中国世界遗产发展阶段 阶段划分 重要内容 初期阶段(1987~2003 年) 首批 6项世界遗产被列入《世界遗产名录》,到 2003年世界遗产数量达29 项。 发展阶段(2004~2011 年) 2004 年在我国苏州首次召开第28届世界遗产大会,我国的世界遗产数量已居于世界第三位,到2011 年世界遗产 数量达 41 项,非物质文化遗产数量居世界第一位,为29 项;此外还包括急需保护的非物质文化遗产7项。此阶 段相关遗产保护法规相继出台,遗产保护、学术交流、遗产教育不断加强。 繁盛阶段(2012~) 在未来 5年内我国的世界遗产数量将超过西班牙,在未来 10 年内将超过意大利,世界遗产数量将位居世界第一。 此阶段我国将出台世界遗产保护法,世界遗产保护和管理将向多元化、科技化和综合化发展,遗产教育将设置学 士、硕士和博士专业。 Copyright © 2012 Hanspub 50  世界遗产现状与进展 Table 4. World Heritage sites in China 表4. 中国的世界遗产 遗产名称 批准时间 遗产类型 遴选标准 北京和沈阳明清故宫 1987、2004 文化遗产 (i) (ii) (iii) (iv) 秦始皇陵 1987 文化遗产 (i) (iii) (iv) (vi) 周口店北京人遗址 1987 文化遗产 (iii) (vi) 长城 1987 文化遗产 (i) (ii) (iii) (iv) (vi) 莫高窟 1987 文化遗产 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 泰山 1987 混合遗产 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 黄山 1990 混合遗产 (ii) (vii) (x) 武陵源风景名胜区 1992 自然遗产 (vii) 九寨沟风景名胜区 1992 自然遗产 (vii) 黄龙风景名胜区 1992 自然遗产 (vii) 武当山古建筑群 1994 文化遗产 (i) (ii) (vi) 曲阜孔庙、孔林和孔府 1994 文化遗产 (i) (iv) (vi) 承德避暑山庄及周围寺庙 1994 文化遗产 (ii) (iv) 拉萨布达拉宫 1994、2000、2001 文化遗产 (i) (iv) (vi) 峨眉山和乐山大佛 1996 混合遗产 (iv) (vi) (x) 庐山国家公园 1996 文化遗产 (ii) (iii) (iv) (vi) 丽江古城 1997 文化遗产 (ii) (iv) (v) 平遥古城 1997 文化遗产 (ii) (iii) (iv) 苏州古典园林 1997、2000 文化遗产 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 北京颐和园 1998 文化遗产 (i) (ii) (iii) 北京天坛 1998 文化遗产 (i) (ii) (iii) 大足石刻 1999 文化遗产 (i) (ii) (iii) 武夷山 1999 混合遗产 (iii) (vi) (vii) (x) 青城山和都江堰灌溉系统 2000 文化遗产 (ii) (iv) (vi) 龙门石窟 2000 文化遗产 (i) (ii) (iii) 皖南古村落——西递和宏村 2000 文化遗产 (iii) (iv) (v) 明清皇家陵寝 2000、2003、2004 文化遗产 (i) (ii) (iii) (iv) (vi) 云冈石窟 2001 文化遗产 (i) (ii) (iii) (iv) 云南三江并流保护区 2003 自然遗产 (vii) (viii) (ix) (x) 高句丽王城、王陵和贵族墓葬 2004 文化遗产 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 澳门历史中心 2005 文化遗产 (ii) (iii) (iv) (vi) 四川大熊猫栖息地 2006 自然遗产 (x) 殷墟 2006 文化遗产 (ii) (iii) (iv) (vi) 开平碉楼和村落 2007 文化遗产 (ii) (iii)(iv) 中国南方喀斯特 2007 自然遗产 (vii) (viii) 福建土楼 2008 文化遗产 (iii) (iv) (v) 三清山国家公园 2008 自然遗产 (vii) 五台山 2009 文化遗产 (ii) (iii) (iv) (vi) 中国丹霞 2010 自然遗产 (vii) (viii) 登封“天地之中”历史建筑群 2010 文化遗产 (iii) (vi) 杭州西湖文化景观 2011 文化遗产 (ii) (iii) (vi) 元上都遗址 2012 文化遗产 (ii) (iii) (iv) (vi) 澄江化石遗址 2012 自然遗产 (viii) Copyright © 2012 Hanspub 51  世界遗产现状与进展 Copyright © 2012 Hanspub 52 Figure 5. Growth trend World Heritage in China 图5. 中国的世界遗产数量增长趋势 Figure 6. Growth trend World Heritage in China 图6. 中国的世界遗产数量增长趋势 Figure 7. Type ratio of World Heritage in China 图7. 中国的世界遗产类型比例 化的综合研究,并指出遗产地管理是遗产研究的重要 内容,选择正确的管理模式对遗产保护具有重要意 义。徐嵩龄[26]对中国文化与自然遗产的管理体系改革 进行了论述,包括遗产管理体制、“遗产经营”、经营 权和特许经营问题。张忍顺等[27]就中国的世界自然遗 产项目发展对策进行了论证。张忍顺等[28]还指出,自 然遗产地的保护范围势必由点向线,建立绿色廊道遗 产将成为世界自然遗产事业发展的长期战略。李德仁 [29]就虚拟现实技术在文化遗产保护中的应用方面进 行了论述。孙克勤[30]对我国的世界遗产保护与可持续 发展研究作了相关论述。孙克勤[31]对我国的世界自然 遗产战略管理进行了研究。周年兴等[32]对世界自然遗 近10 年来,现代科技手段逐渐被用于保护遗 产地面临的威胁及中国的保护对策进行了探讨。 产 资源 示中已得到 了广 控灾系统 在逐 ,如大量现代科技,物理、化学、地质、生物、 计算机、信息科学等诸多学科及相关的专业技术,被 广泛地应用到秦始皇陵区文物保护修复研究中;此 外,应用航空摄影测量技术,精确测绘了秦陵的现状 图、影像图、俑坑军阵位置图等,用近景摄影测量测 定各类兵马俑、兵器的立面图、等值线图,用航空遥 感技术探测和发现地下文物的分布,了解地质现象对 地下文物的影响。秦陶俑彩绘保护是秦始皇陵保护的 重点和难点。近年来,文物保护人员利用现代科技, 在抗皱和加固两个方面都取得了突破性进展,找到了 有效的彩绘保护法:一为抗皱剂聚乙二醇(PEG200)和 加固剂(聚氨酯乳液)联合处理保护方法,一是单体材 料渗透、电子束辐照固化的保护方法[33]。张军等[34] 将改性有机硅应用于秦兵马彩绘保护研究,为探索防 止秦兵马俑彩绘的生漆底层和陶体脱落的方法,用设 计的几种以有机硅为基体的加固剂将老化生漆片分 别黏附到经过预处理的陶表面,从而针对加固剂固化 速率、渗透性、铺展性、粘结强度等五方面进行了比 较实验。秦陵一号车铜车马的修复标志我国在大型青 铜文物修复领域里达到国际先进水平。 数字技术在敦煌莫高窟的保护与展 泛的应用。采用数字无线传感器网络技术在洞窟 实时监测和管理方面发挥了独特的作用,为莫高窟洞 窟的开放管理水平提升提供了技术支持。刘刚等[35] 运用三维数字化技术对敦煌莫高窟进行了研究,认为 石窟文物三维数字化技术概括起来有:数字摄影测 量、结构光获取和三维激光扫描 3大类。三维激光扫 描的数字技术应用于洞窟考古测绘工作中,测量精度 和准确性得到了提高[36]。敦煌莫高窟的保护不断将新 技术和新成果引入保护实践,这一遗产地已经成为中 国在石窟保护领域利用综合科技手段保护世界遗产 的典范。遥感和GIS 技术已被用于世界自然遗产地四 川大熊猫栖息地的资源保护和管理中[37]。 目前,我国世界遗产地的防灾、减灾和 步建立和完善,一些世界自然遗产地建立了以景 区卫星遥感监测、景区容量监测等尖端科技监管系统 为代表的科技监管体系,实现了对遗产地土地利用、 建设工程、生态环境、火警突发、自然灾害、游览秩 序等保护和管理工作的动态监测,实现遗产监测预警 的制度化、标准化、规范化管理,提高了遗产地现代  世界遗产现状与进展 化、科技化、信息化、数字化的管理水平,为保护世 界遗产开创了新局面。 1999 年,大足石刻(Dazu Rock Carvings)作为文化 遗产 重要景点、 道路 006 年2月,武夷山成立世界遗产监测中心,开 始对 24 日,联合国教科文组织国际自然 与文 近10 年来,为了彰显世界文化遗产的文化价值 和社 3.5. 遗产教育逐渐普及 联合国教科文组织一直十分重视世界遗产教育 问题 联合国教科文组织世界遗产中心与联系 学校 校教育的一项重 要内 士生和博士生。一些大学还相继设立了遗产保护的专 被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界 遗产名录》。大足石刻位于重庆市的大足县境内。大 足石刻风化、岩石脱落、渗漏水、微生物侵蚀残损现 象严重,大气环境污染是重要原因。空气中的二氧化 硫、二氧化氮、酸雨对石刻构成了极大威胁。近年来, 文物工作者致力对大足石刻的保护研究,包括石窟监 测、水文地质调查、防风化研究、酸雨防治、岩体稳 定性调查研究、灌浆加固材料研究等。 九寨沟还建立了智能化监控系统,在 险要路段、防火高危区等共 90 多个点位进行实 时监控;监管信息系统,利用卫星遥感影像对景区内 的土地利用、建设工程、生态环境和景区总体规划执 行情况,特别是核心景区开发建设等情况进行动态监 测。 2 遗产地的大气、水质、生物、噪声、古迹等进行 监测,利用卫星遥感影像图,对遗产地范围内的动态 情况进行了监测分析,为保护武夷山“双遗产”筑起 一道科学平台。 2011年7月 化遗产空间技术中心(HIST)在北京成立。未来这 个中心将在世界遗产地的监测、保护和管理方面,为 联合国教科文组织及成员国提供技术支持。利用空间 信息技术开展自然与文化遗产的监测和保护工作,从 空间角度为全球遗产监测和保护提供科学的方法与 决策支持,是一个全新的跨学科领域,必将在推动世 界遗产保护等方面发挥积极作用。 3.4. 国际交流不断深入 会价值,加强世界遗产保护和管理的国际交流与 合作,推动遗产保护工作的人才培养和专业化科学研 究的进一步发展,各相关高校和科研部门不断拓展国 内外世界遗产领域的学术交流活动。2004 年11月1 日,在北京理工大学召开了“世界文化遗产亚洲学术 研讨会”。2005 年12月3日,“保护与管理:世界遗 产论坛”在成都四川大学开幕。“2006 世界遗产国际 高层学术研讨会”于 2006 年6月8日至10 日,在同 济大学举行。2010 年5月23日,亚太地区世界遗产 培训与研究中心指导委员会会议在北京大学召开。亚 太地区世界遗产培训与研究中心(WHITRAP)是在发 展中国家建立的第一个遗产保护领域的联合国教科 文组织二类机构,也是唯一一个建在知名大学并以其 为依托的此类机构,是提高亚太地区世界遗产保护和 管理水平、加强能力建设的重要举措,同时对高校的 新兴交叉学科建设和人才培养具有重大意义。2011 年 12 月26 日至28 日“亚洲世界文化遗产数字化中日双 边国际研讨会暨技术交流会”在西安交通大学举行。 通过本次会议,与会专家和学者在文物数字化及其展 示、分析、修复与保护等方面进行了深入交流。此外, 其他一些高等院校和科学院所也都相继开展各种有 关世界遗产保护、管理和可持续发展的学术交流活 动。 ,在《保护世界文化和自然遗产公约》“教育计 划”第27 条中明确提出:“本公约缔约国应通过一切 适当手段,特别是教育和宣传计划,努力增强本国人 民对本公约第1和2条中确定的文化和自然遗产的赞 赏和尊重。” 1994 年, 项目网络(ASP net)发起了“年轻人参与世界遗产 保护和发展”的区域性世界遗产保护项目。1995 年, 首届国际世界遗产青年论坛(The First World Heritage Youth Forum)在挪威的卑尔根召开,促进了世界遗产 教育的发展。1997,首届亚太地区世界遗产青年论坛 (The First Asia-Pacific World Heritage Youth Forum)在 北京举行。自 1995 年以来世界遗产青年论坛分别在 世界各地举行,为全球世界遗产教育提供了机遇。此 外,联合国教科文组织完成并出版了一种通用的有关 世界遗产教育的教材——《年轻人手中的世界遗产》 (World Heritage in Young Hands)。 世界遗产教育正在逐渐成为高 容。近 10 年来,在我国许多大学开设了“世界 遗产”相关课程,出版了相关世界教材。为世界遗产 教学与实践提供了理论基础。近年来,许多大学也在 开始招收与文化与自然遗产保护相关研究方向的硕 Copyright © 2012 Hanspub 53  世界遗产现状与进展 门研究机构,如北京大学的世界遗产研究中心、西北 师范大学的世界遗产研究中心、上海交通大学的世界 遗产学研究交流中心、南京大学的文化与自然遗产研 究所、乐山师范学院的世界遗产研究所、北京工业大 学的中国世界文化遗产保护研究中心等。“亚太地区 世界遗产培训和研究中心”于 2008 年在北京、上海 和苏州三地同步挂牌。联合国教科文组织亚太地区非 物质文化遗产国际培训中心2012 年2月22 日成立, 在联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》框 架下开展亚太地区多边合作,标志着中国将通过这一 中心推动亚太地区非物质文化遗产领域的国际交流 与合作,为世界特别是亚太地区的非遗保护事业作出 积极贡献。 4. 结论 自1972 《保护世界文 年11月联合国教科文组织在巴黎通过了 化和自然遗产公约》,到目前世界遗产 已经 ) [1] J. Wager. Developing a strategy for the Angkor World Her , 16(7): 515-523. a, et al. Deterioration of stone W. Binford and J. Southworth. Tourism, Questioning scapes in Asia-Pacific: International nd categorization. City Asia and the pes and Asia: Reconciling interna- mation nchez, A. Foyo, et al. Geological risk assess- o- K. Graham, et al. Environmental protec- ): 721-729. 历了40 年的发展历史,许多缔约国在遗产名录、 遗产法规、申遗趋势、遗产保护等方面都取得了许多 重要进展。自《公约》诞生和世界遗产组织成立以来, 其意义在于成功地保护了一大批世界著名的文化和 自然遗产,包括非物质文化遗产,为人类文明史保留 下众多的弥足珍贵的财富,促进了世界文化和科学研 究与交流,推动了全球旅游业和全球社会经济的发 展。全球的世界遗产保护正在向多元化、科技化和综 合化发展。中国在世界遗产数量上居于世界前列、非 物质文化遗产居世界第一位、相关遗产法规相继出 台、遗产教育逐渐普及、遗产管理逐步走向规范化、 国际交流不断深入。近年来,尽管我国的世界遗产保 护工作取得了一些进展,但仍有许多问题亟待解决。 我国世界遗产保护面临的问题主要涉及管理体制、地 质灾害、生态危机、旅游开发、经济建设、保护经费、 遗产教育等问题。 参考文献 (References itage 版社, 24. [25] 李文华, 闵庆文, 孙业红. 自然与文化遗产保护中 几个问题 讨]. 地理研究, 200 Site. Tourism Management, 1995 [2] E. Uchida, Y. Ogawa, N. Maed materials in the Angkor monuments, Cambodia. Engineering Geology, 1999, 55: 101-112. [3] A. Banno, T. Masuda, T. Oishi, et al. Flying laser range sensor for large-scale site-modeling and its applications in Bayon digi- tal archival project. International Journal of Computer Vision, 2008, 78: 207-222. [4] T. Maeda, Y. Sugiura and T. Hirai. FEM modeling of the towers in Bayon temple in Cambodia based on micro-tremor measure- ments. Advances in Engineering Software, 2008, 39: 346-355. [5] A. E. Gaughan, M. forest conversion, and land transformations in the Angkor basin, Cambodia. Applied Geography, 2009, 29: 212-223. [6] M. Kummu. Water management in Angkor: Human impacts on hydrology and sediment transportation. Journal of Environmen- tal Management, 2009, 90: 1413-1421. [7] J. Gillespie. Buffering for conservation at Angkor: the spatial regulation of a World Heritage property. International Journal of Heritage Studies, 2012, 18(2): 194-208. [8] K. Taylor, K. Altenburg. Cultural land Potential for filling world heritage gaps. International Journal of Heritage Studies, 2006, 12(3): 267-282. [9] G. Aplin. World Heritage cultural landscapes. Journal of Heritage Studies, 2007, 13(6): 427-446. [10] T. Sirisrisak, N. Akagawa. Cultural landscapes in the World Heritage List: Understanding on the gap a & Time, 2007, 2(3): 11-20. [11] N. Akagawa, T. Sirisrisak. Cultural landscapes in Pacific: Implications of the World Heritage Convention. Interna- tional Journal of Heritage Studies, 2008, 14(2): 176-191. [12] K. Taylor. Cultural landsca tional and Southeast Asian regional values. Landscape Research, 2009, 34(1): 7-31. [13] É. Meyer, P. Grussenmeyer, J.-P. Perrin, et al. A web infor system for the management and the dissemination of cultural heritage data. Journal of Cultural Heritage, 2007, 8: 396-411. [14] E. Iriarte, M. A. Sá ment for cultural heritage conservation in karstic caves. Journal of Cultural Heritage, 2010, 11: 250-258. [15] M. Makino, H. Matsuda and Y. Sakurai. Expanding fisheries c management to ecosystem-based management: A case in the Shiretoko World Natural Heritage area, Japan. Marine Policy, 2009, 33: 207-214. [16] R. S. Chapple, D. Ramp, R. A. Bradstock, et al. Integrating science into management of ecosystems in the Greater Blue Mountains. Environmental Management, 2011, 48(4): 659-674. [17] I. A. Wright, S. Wright, tion and management: A water pollution case study within the Greater Blue Mountains World Heritage Area, Australia. Land Use Policy, 2011, 28: 353-360. [18] G. Dixon, M. Hawes and G. McPherson. Monitoring and model- ling walking track impacts in the Tasmanian Wilderness World Heritage Area, Australia. Journal of Environmental Management, 2004, 71: 305-320. [19] S. McGregor, V. Lawson, P. Christophersen, et al. Indigenous wetland burning: Conserving natural and cultural resources in Australia’s World Heritage-listed Kakadu National Park. Human Ecology, 2010, 38(6 [20] 陶伟. 中国“世界遗产”的可持续旅游发展研究[M]. 中国旅游 出版社, 2001. [21] 吴必虎, 李咪咪, 黄国平. 中国世界遗产地保护与 旅游需求 关系[J]. 地理研究, 2002, 21(5): 617-626. [22] 陈耀华, 赵星烁. 中国世界遗产保护与利用研究[J]. 北京大 然科学学报(自 学版), 2003, 39(4): 572-578. [23] 杨锐. 改进中国自然文化遗产资源管理的四项战略[J]. 中国 , 29-44. 园林 003, (10): 3 [24] 罗佳明. 中国世界遗产管理体系研究[M]. 上海: 复旦大学出 00 的探 [J 6, 25(4): 561-569. [26] 徐嵩龄. 中国文化与自然遗产的管理体系改革[J]. 管理世界, 2003, (6): 63-73. [27] 张忍顺, 蒋娇芳, 张祥国. 中国“世界自然遗产”资源现状特 征与发展对策[J]. 资源科学, 2006, 2(1): 186-191. [28] 张忍顺, 张祥国, 蒋娇芳等. 世界自然遗 产事业发展浅势分 Copyright © 2012 Hanspub 54  世界遗产现状与进展 Copyright © 2012 Hanspub 55 学, 2006, 22(1): 57-61. 1): 25-32. (1): 51-56. 2-37. nchuan earthquake on the core value of 析[J]. 地理与地理信息科 [29] 李德仁. 虚拟现实技术在文化遗产保护中的应用[J]. 云南师 范大学(哲学社会科学版), 2008, 40(4): 1-7. [30] 孙克勤. 中国的世界遗产保护与可持续发展研究[J]. 中国地 质大学学报(社会科学版), 2008, 8(3): 36-40. [31] 孙克勤. 中国的世界自然遗产战略管理研究[J]. 中国人口·资 源与环境, 2011, 21(3)专刊: 547-550. [32] 周年兴, 林振山, 黄震方等. 世界自然遗 产地面临的威胁及 中国的保护对策[J]. 自然资源学报, 2008, 23( [33] 张军, 蔡玲, 高翔等. 对秦兵马俑彩绘保护 技术的思考与建 议[J]. 文物保护与考古科学, 2007, 19 [34] 张军, 蔡玲, 高翔等. 改性有机硅在模拟漆 底彩绘保护中的 应用研究[J]. 文物保护与考古科学, 2012, 24(1): 3 [35] 刘刚, 张俊, 刁常宇. 敦煌莫高窟石窟三维 数字化技术研究 [J]. 敦煌研究, 2005, (4): 104-109. [36] 樊锦诗. 敦煌石窟保护与展示工作中的数字技术应用[J]. 敦 煌研究, 2009, (6): 1-3. [37] H. Yu, Y. T. Zhao, Y. W. Ma, et al. A remote sensing-based ana- lysis on the impact of We world nature heritage Sichuan Giant Panda Sanctuary. Journal of Mountain Science, 2011, 8: 458-465. |