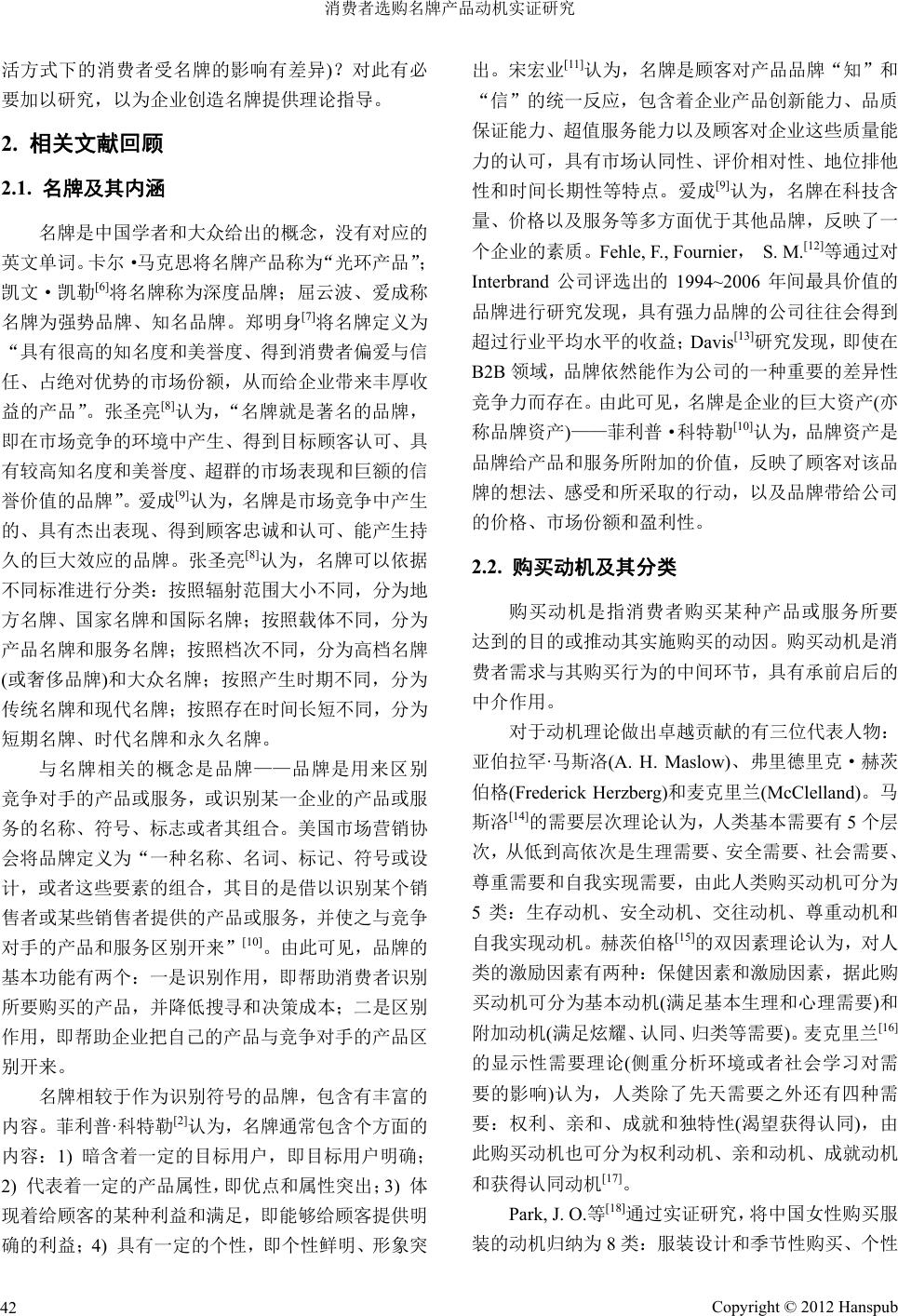

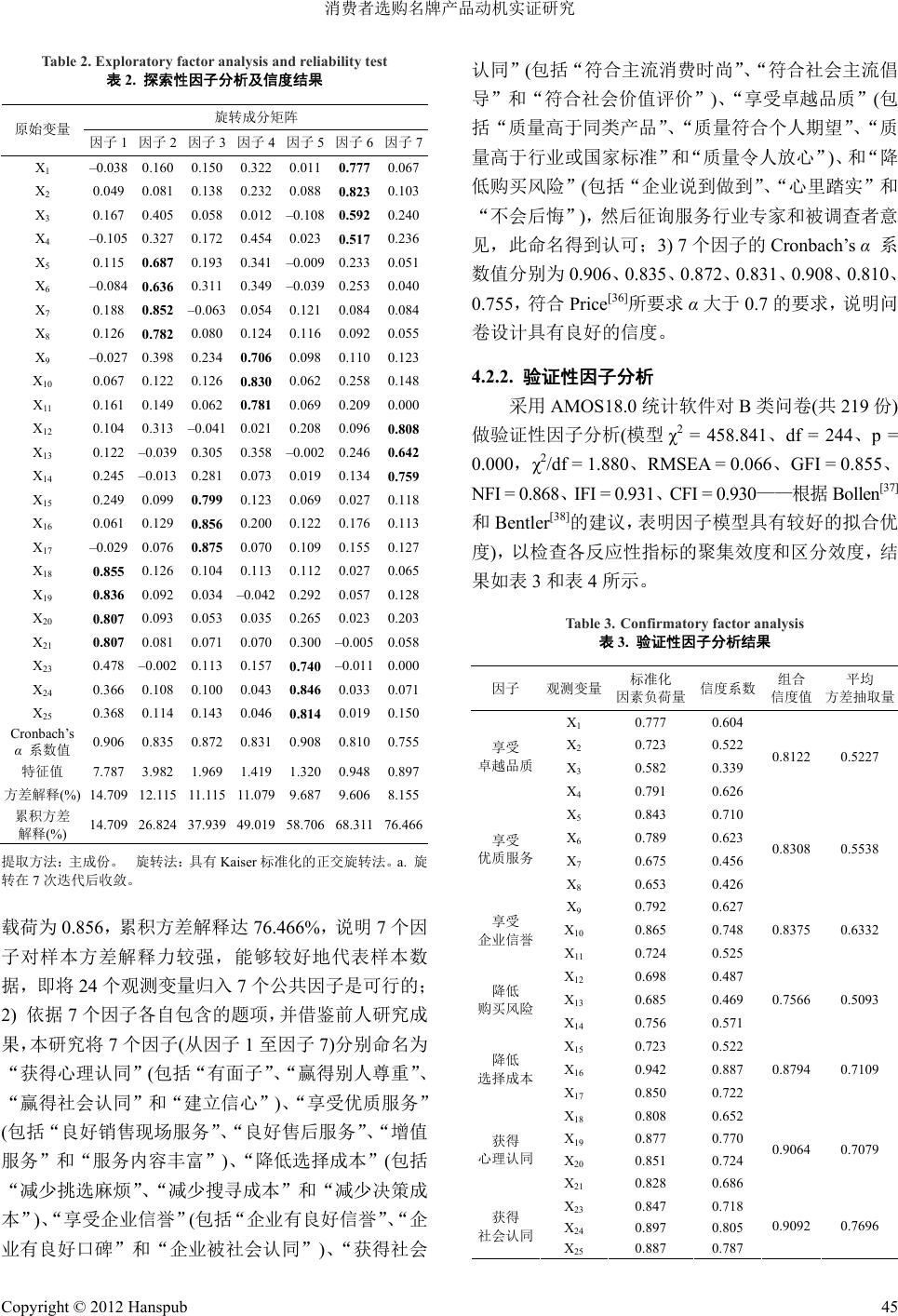

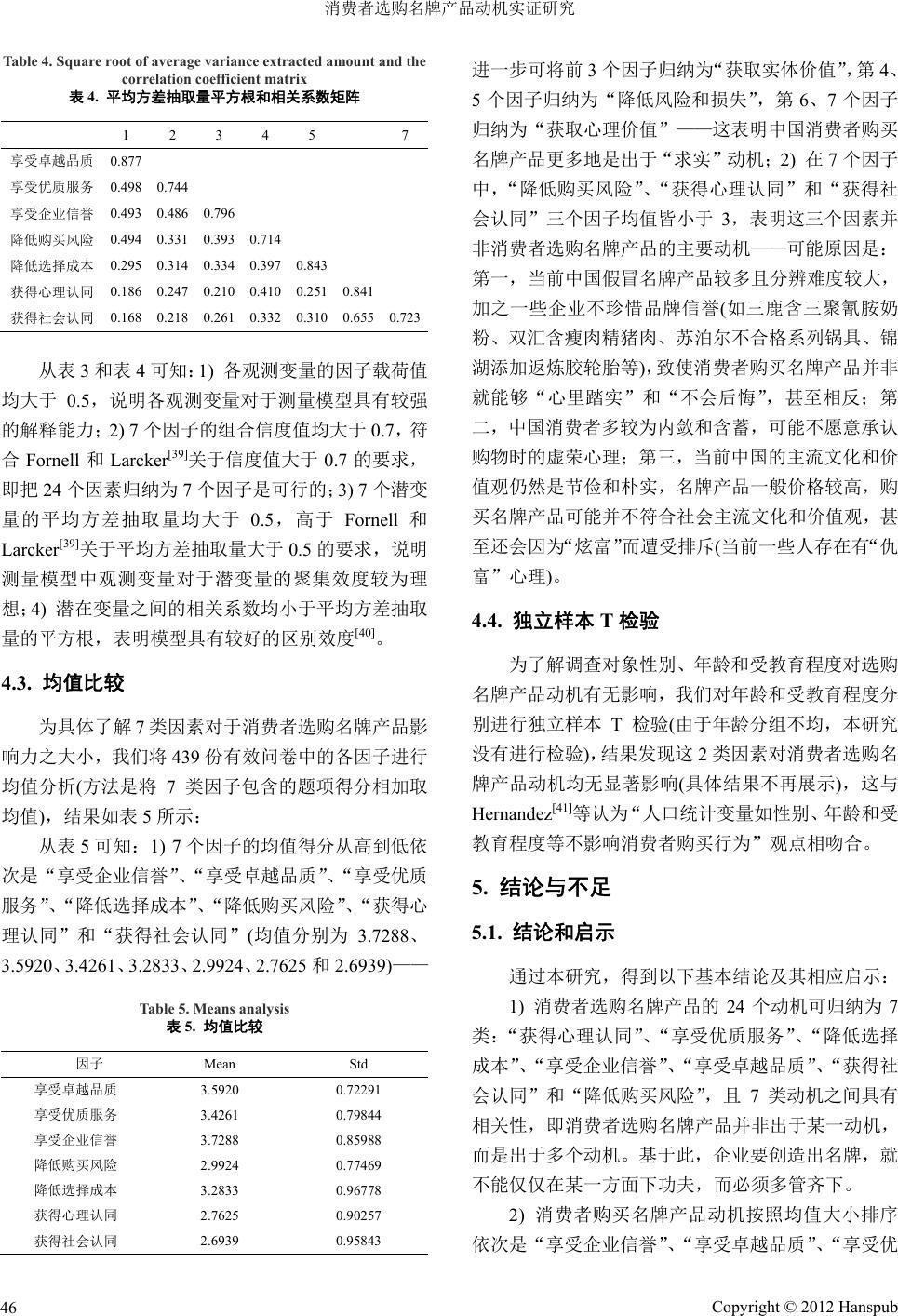

Modern Marketing 现代市场营销, 2012, 2, 41-48 http://dx.doi.org/10.12677/mom.2012.24008 Published Online November 2012 (http://www.hanspub.org/journal/mom.html) An Empirical Study of Consumers’ Motives for Purchasing Branded Products* Shengliang Zhang, Xiaodong Li School of Management, University of Science and Technology of China, Hefei Email: lxd512@mail.ustc.edu.cn Received: Aug. 14th, 2012; revised: Aug. 20th, 2012; accepted: Aug. 29th, 2012 Abstract: Twenty-four purchasing motives for branded products were elicited using the depth interviews and questionnaires survey in China. After classifying these purchasing motives into seven factors through ex- ploratory factor and confirmatory factor analysis, means analysis and independent samples T-test were con- ducted. It was found that the seven motive factors were ordered in descending as follows, to enjoy the reputa- tion, to pursue the excellent quality, to pursue high-quality service, to lower the cost of purchasing, to reduce the risk of purchasing, the access to psychological identification and the access to social identification, and that gender and level of education had no significant effect on the motives for purchasing branded products. Moreover the findings were discussed and important managerial implications were provided in the end of the paper. Keywords: Branded Products; Purchasing Motives; Motive for Tangible Benefit 消费者选购名牌产品动机实证研究* 张圣亮,李小东 中国科学技术大学管理学院,合肥 Email: lxd512@mail.ustc.edu.cn 收稿日期:2012 年8月14 日;修回日期:2012年8月20 日;录用日期:2012 年8月29 日 摘 要:通过深度访谈和问卷调查,提炼出了我国消费者选购名牌产品的 24 个动机;通过探索性因 子和验证性因子分析,将 24 个动机归纳为 7类;通过均值分析,发现 7类动机从高到低依次是“享 受企业信誉”、“享受卓越品质”、“享受优质服务”、“降低选择成本”、“降低购买风险”、“获得心理认 同”和“获得社会认同”;通过独立样本T检验发现,消费者性别和受教育程度对选购名牌产品动机均 无显著影响。 关键词:名牌产品;购买动机;求实动机 1. 引言 据联合国工业计划署统计[1]:名牌在全部品牌商 品中所占的比重不足3%,但其销售额却占全部销售 额的 50%左右。美国营销学家菲利普·科特勒[2]认为: 品牌是最有力的营销力量……市场营销竞争的关键 永远是品牌、品牌、品牌。拉里·赖特[3]认为:未来 的营销是品牌的竞争,品牌互争长短的竞争……拥有 市场比拥有工厂重要得多,而唯一拥有市场的途径是 拥有较具市场优势的品牌。雅戈尔总裁李如成[4]认为: 未来各个行业的竞争不再是春秋战国,而是进入三国 演义时代。那么,消费者为什么愿意选购名牌呢?中 国消费者选购名牌有何动因呢(尚应霞[5]认为,不同生 *基金项目:国家自然科学基金资助项目(项目批准号:70872101)。 Copyright © 2012 Hanspub 41  消费者选购名牌产品动机实证研究 活方式下的消费者受名牌的影响有差异)?对此有必 要加以研究,以为企业创造名牌提供理论指导。 2. 相关文献回顾 2.1. 名牌及其内涵 名牌是中国学者和大众给出的概念,没有对应的 英文单词。卡尔·马克思将名牌产品称为“光环产品”; 凯文·凯勒[6]将名牌称为深度品牌;屈云波、爱成称 名牌为强势品牌、知名品牌。郑明身[7]将名牌定义为 “具有很高的知名度和美誉度、得到消费者偏爱与信 任、占绝对优势的市场份额,从而给企业带来丰厚收 益的产品”。张圣亮[8]认为,“名牌就是著名的品牌, 即在市场竞争的环境中产生、得到目标顾客认可、具 有较高知名度和美誉度、超群的市场表现和巨额的信 誉价值的品牌”。爱 成 [9]认为,名牌是市场竞争中产生 的、具有杰出表现、得到顾客忠诚和认可、能产生持 久的巨大效应的品牌。张圣亮[8]认为,名牌可以依据 不同标准进行分类:按照辐射范围大小不同,分为地 方名牌、国家名牌和国际名牌;按照载体不同,分为 产品名牌和服务名牌;按照档次不同,分为高档名牌 (或奢侈品牌)和大众名牌;按照产生时期不同,分为 传统名牌和现代名牌;按照存在时间长短不同,分为 短期名牌、时代名牌和永久名牌。 与名牌相关的概念是品牌——品牌是用来区别 竞争对手的产品或服务,或识别某一企业的产品或服 务的名称、符号、标志或者其组合。美国市场营销协 会将品牌定义为“一种名称、名词、标记、符号或设 计,或者这些要素的组合,其目的是借以识别某个销 售者或某些销售者提供的产品或服务,并使之与竞争 对手的产品和服务区别开来”[10]。由此可见,品牌的 基本功能有两个:一是识别作用,即帮助消费者识别 所要购买的产品,并降低搜寻和决策成本;二是区别 作用,即帮助企业把自己的产品与竞争对手的产品区 别开来。 名牌相较于作为识别符号的品牌,包含有丰富的 内容。菲利普·科特勒[2]认为,名牌通常包含个方面的 内容:1) 暗含着一定的目标用户,即目标用户明确; 2) 代表着一定的产品属性,即优点和属性突出;3) 体 现着给顾客的某种利益和满足,即能够给顾客提供明 确的利益;4) 具有一定的个性,即个性鲜明、形象突 出。宋宏业[11]认为,名牌是顾客对产品品牌“知”和 “信”的统一反应,包含着企业产品创新能力、品质 保证能力、超值服务能力以及顾客对企业这些质量能 力的认可,具有市场认同性、评价相对性、地位排他 性和时间长期性等特点。爱成[9]认为,名牌在科技含 量、价格以及服务等多方面优于其他品牌,反映了一 个企业的素质。Fehle, F., Fournier, S. M.[12]等通过对 Interbrand 公司评选出的 1994~2006 年间最具价值的 品牌进行研究发现,具有强力品牌的公司往往会得到 超过行业平均水平的收益;Davis[13]研究发现,即使在 B2B 领域,品牌依然能作为公司的一种重要的差异性 竞争力而存在。由此可见,名牌是企业的巨大资产(亦 称品牌资产)——菲利普·科特勒[10]认为,品牌资产是 品牌给产品和服务所附加的价值,反映了顾客对该品 牌的想法、感受和所采取的行动,以及品牌带给公司 的价格、市场份额和盈利性。 2.2. 购买动机及其分类 购买动机是指消费者购买某种产品或服务所要 达到的目的或推动其实施购买的动因。购买动机是消 费者需求与其购买行为的中间环节,具有承前启后的 中介作用。 对于动机理论做出卓越贡献的有三位代表人物: 亚伯拉罕·马斯洛(A. H. Maslow)、弗里德里克·赫茨 伯格(Frederick Herzberg)和麦克里兰(McClelland)。马 斯洛[14]的需要层次理论认为,人类基本需要有5个层 次,从低到高依次是生理需要、安全需要、社会需要、 尊重需要和自我实现需要,由此人类购买动机可分为 5类:生存动机、安全动机、交往动机、尊重动机和 自我实现动机。赫茨伯格[15]的双因素理论认为,对人 类的激励因素有两种:保健因素和激励因素,据此购 买动机可分为基本动机(满足基本生理和心理需要)和 附加动机(满足炫耀、认同、归类等需要)。麦克里兰[16] 的显示性需要理论(侧重分析环境或者社会学习对需 要的影响)认为,人类除了先天需要之外还有四种需 要:权利、亲和、成就和独特性(渴望获得认同),由 此购买动机也可分为权利动机、亲和动机、成就动机 和获得认同动机[17]。 Park, J. O.等[18]通过实证研究,将中国女性购买服 装的动机归纳为8类:服装设计和季节性购买、个性 Copyright © 2012 Hanspub 42  消费者选购名牌产品动机实证研究 和时尚意识购买、冲动购买、他人影响购买、经济因 素购买、广告和促销购买、个人炫耀购买和实用性购 买。周颖[19]通过实证研究,将中国独生代购买奢侈品 的动机分为3类:困惑冲动型、时尚享乐型和完美忠 诚型。郎宝书[20]将购买动机分为求实、求安、求廉、 趋美和仿效;李立红[21]将购买动机分为生存、享受、 发展、理智、感情、惠顾、下意识和冲动;刘志超、 白静等[22]将购买动机分为求实、求新、求美、求廉、 求名、求胜、显耀、求同、便利、偏爱、异化。 2.3. 消费者选购名牌产品之动机 消费者为什么偏爱、追逐和向往名牌?一些学者 从不同角度和采用不同方法进行了研究。Albert等[23] 采用网上调查方法通过对法国消费者调查发现,消费 者的“品牌之爱”由11 个维度构成:对品牌的激情、 与品牌关系的持久性、自我形象与产品形象的一致 性、品牌对消费者梦想的关切度、品牌记忆、品牌带 来的愉悦感、品牌吸引度、品牌或与品牌之关系的独 特性、品牌的美丽程度、对品牌的信任和对品牌喜爱 的表达。Strizhakova 等[24]采用深度访谈和问卷调查方 法对美国、俄罗斯、乌克兰和罗马尼亚 4国年轻消费 者调查发现,名牌产品吸引消费者的因素主要有质 量、人格特性、价值和传统(包括家庭传统和国家传 统)。Grimm, P. E.等[25]通过实证研究发现,无论是出 于功能需求还是享乐需求,产品感知属性、影响回应 和个人一致性对产品偏爱有显著影响。Jacoby[26,27]认 为,选购名牌是简化购买决策和降低购买风险的重要 手段。郭晓凌[28]通过对消费者购买果汁饮料和电冰箱 进行调查发现,产品质量差异对选购名牌有正向影 响。郭晓凌、张梦霞[29]通过对消费者购买手机进行调 查发现,在儒家文化价值观影响下,“行为与地位符 合”和“倾听他人”对选购名牌有显著影响。李伟等 [30]通过对消费者购买服装进行调查发现,消费者对产 品的主观感受、所处环境及其对自身经济水平和社会 地位的认可对名牌选择有重要影响。叶静[31]认为,消 费者对品牌个性的认同对其选购有显著影响。 Madrigal 和Boush等[32]研究发现,品牌社会责任感对 消费者品牌态度有积极影响。 综上可知,关于消费者选购名牌产品的动机,理 论研究还很不充分,表现为:1) 缺乏针对性——以上 学者研究的基本上是消费者购买名牌产品的影响因 素而非驱动其购买的动机;2) 缺乏全面性—— Jacoby[26,27]、Madrigal 和Boush[32]、郭晓凌[28,29]、叶 静 [31]等仅仅研究了影响消费者购买名牌产品的某一个 或少数几个因素,并且这些因素过于笼统,没有具体 说明每一因素包含的具体因素;3) 缺乏一般性——郭 晓凌[29]、李 伟 [30]仅仅是以某一种或少数某几种产品为 例进行的研究,Strizhakova 等[24]仅仅针对年轻人群进 行调查,他们的研究结论是否适用于所有产品或人群 有待检验;4) 缺少有效归纳和统计——Albert 等[23] 虽然对消费者的“品牌之爱”进行了系统研究,但缺 少进一步归纳和统计,没有具体分析每一因素对“品 牌之爱”的影响程度,并且采用网上调查方法也具有 局限性(一是样本集中,二是不能与调查对象有效沟 通)。基于以上问题,本研究拟立足于中国社会制度、 文化环境、经济发展水平和价值观,通过实际调查, 全面、系统地探讨消费者购买名牌产品的动机,并通 过科学的统计和计算方法对购买动机进行归类和均 值比较,进而为中国企业创造名牌提出对策建议。 3. 实证研究 3.1. 因素提炼 首先,通过对24 位研究对象[33](包括 2名高校教 师、2名博士生、6名硕士研究生、6名在读 MBA 和 8名企业职工,他们均符合Balch 等[34]提出的条件: 一是拥有研究目的所要求的经验和信息,二是能够顺 畅交流)分批次深度访谈(共分三批次:第一批次包括 2 名高校教师、2名博士生和6名硕士研究生共 10 人, 访谈时间约 3小时;第二批次包括 6名在读 MBA, 访谈时间约2小时;第三批次包括3家企业的8名职 工,访谈时间约2小时。访谈内容是让被访者回顾和 叙述购买某一名牌产品的经历和动机——涉及到康师 傅和统一方便面、兰蔻化妆品、高露洁牙膏、金利来 和雅戈尔服装、诺基亚手机、联想电脑、皇明太阳能、 大众汽车、合力叉车等十多个消费品和生产性用品品 牌)和如实记录(包括文字记录和录音)与整理(两位研 究人员分别整理,对于有分歧的问题共同讨论以达成 共识;对于无法达成统一意见的问题,请教相关专家), 共获得消费者购买名牌产品的32个动机。在此基础 上,研究者又把语义相似但表述不同的问题进行合并 和对具有相同层次关系的问题在更高层语义上概括, Copyright © 2012 Hanspub 43  消费者选购名牌产品动机实证研究 进而将 32个问题整合为28 个,并在借鉴前人研究成 果的基础上对语句表述进行了反复修改。然后,研究 者将这 28 个问题以问卷形式进行预调查(共进行两 次,分别发放问卷 38 份和 42 份)——通过对预调查结 果进行信度检验和因子分析(按照最大变异法正交旋 转),将共同度低于 0.5 和因子载荷分散的题目删除(删 除前回访了部分访谈对象),最终将消费者购买名牌产 品的动机归纳为 25个,分别是:质量高于同类产品 (X1)、质量符合期望(X2)、质量高于行业或国家标准 (X3)、质量令人放心(X4)、有良好销售现场服务(X5)、 有良好售后服务(X6)、能提供增值服务(X7)、服务内 容丰富(X8)、企业注重信誉(X9)、企业有良好口碑 (X10)、企业被社会认同(X11 )、企业说到做到(X12)、心 里踏实(X13)、不会后悔(X14)、减少挑选麻烦(X15)、减 少搜寻成本(X16)、减少决策成本(X17)、有面子(X18)、 赢得别人尊重(X19)、赢得社会认同(X20)、有信心(X21)、 赢得朋友接纳(X22)、符合主流消费时尚(X23)、符合社 会主流倡导(X24)、符合社会价值评价(X25)。 3.2. 问卷设计 调查问卷共包括3部分:一是调查对象信息,包 括性别、年龄和受教育程度;二是调查问题 1——邀 请调查对象回答购买产品是否看重品牌(包括“是”和 “否”两个选项);三是调查问题2——邀请调查对象 回答购买名牌产品的具体动机(采用李克特 5级量表 进行记录,从“1”到“ 5”分别为“非常不同意”、“比 较不同意”、“一般同意”、“比较同意”和“非常同意”)。 3.3. 数据收集 正式调查是在合肥市进行的,调查地点包括高校 和商场,调查对象包括MBA、MPA、EMBA 学员(他 们多是名牌购买者和追逐者)和普通市民。针对高校学 员的调查方法是研究者利用课间休息时间深入教室 发放问卷和现场回收;针对普通市民的调查方法是研 究者深入几家大型商场针对购物休息的市民现场讲 解、发放问卷和回收。本次调查共发放问卷600 份, 回收 566 份,剔除无效问卷127 份(包括填写不完整问 卷27 份和购买产品不看重品牌问卷100 份)后,共有 439 份问卷进入统计分析。 4. 统计与分析 4.1. 描述性统计 对调查样本进行描述性统计,结果如表1所示。 从表 1可知:1) 调查对象男女性别分布比较接 近;2) 调查对象年龄主要集中在25~44 岁之间,他们 购买产品多看重品牌;3) 调查对象学历较高,进而收 入水平相对较高,从而更有条件购买名牌产品。 4.2. 探索性因子和验证性因子分析 为将问卷中的 25个问项进行有效归类,以便更 有针对性地指导企业创造名牌,我们分别进行探索性 因子和验证性因子分析——依据侯杰泰等[35]的建议, 将439份有效问卷随机分成两类(分别命名为 A类和 B 类,问卷数量分别为220 份和219 份)。 4.2.1. 探索性因子分析 采用 SPSS18.0统计软件对 A类问卷(220 份)进行 探索性因子分析(从初始变量相关系数矩阵看,多个变 量之间的相关系数较大,且其对应的 P值普遍较小, 说明这些变量之间存在较为显著的相关性,可以进行 因子分析;进行 KMO 和Bartlett 球形检验发现,KMO 值为 0.868,P < 0.000,表明适合做因子分析)。首先 通过最大变异法正交旋转(取特征值大于1),得到 5 个因子,但经过研究者讨论并请教有关专家,认为 5 个因子归纳不恰当(因子内涵及其包括的题项不能有 效区隔)。随后进行主成分提取探索,强制提取7个因 子,结果如表 2所示(剔除共同度低于0.5 的一个题项 X22): 从表 2可知:1) 问卷中的 25 个题项有 24 个(X22 因共同度低于 0.5被删除)均清晰地负荷在系统强制提 取的 7个因子上,最小因素载荷为 0.517,最大因素 Table 1. Sample distribution 表1. 样本分布情况 项目 类别 人数 占比(%) 男性 231 52.62 性别 女性 208 47.38 24 岁及其以下 14 3.19 25~34岁 209 47.61 35~44岁 152 34.62 年龄 45 岁及其以上 64 14.58 大专及其以下 25 5.70 本科 244 55.58 受教育程度 研究生及其以上 170 38.72 Copyright © 2012 Hanspub 44  消费者选购名牌产品动机实证研究 Table 2. Exploratory factor analysis and reliability test 表2. 探索性因子分析及信度结果 旋转成分矩阵 原始变量 因子 1 因子 2 因子 3因子 4 因子 5 因子 6因子 7 X1 –0.038 0.160 0.150 0.322 0.011 0.777 0.067 X2 0.049 0.081 0.138 0.232 0.088 0.823 0.103 X3 0.167 0.405 0.058 0.012 –0.108 0.592 0.240 X4 –0.105 0.327 0.172 0.454 0.023 0.517 0.236 X5 0.115 0.687 0.1930.341 –0.009 0.2330.051 X6 –0.084 0.636 0.3110.349 –0.039 0.2530.040 X7 0.188 0.852 –0.0630.054 0.121 0.084 0.084 X8 0.126 0.782 0.080 0.124 0.116 0.092 0.055 X9 –0.027 0.398 0.2340.706 0.098 0.110 0.123 X10 0.067 0.122 0.126 0.830 0.062 0.258 0.148 X11 0.161 0.149 0.062 0.781 0.069 0.209 0.000 X12 0.104 0.313 –0.0410.021 0.208 0.096 0.808 X13 0.122 –0.039 0.3050.358 –0.002 0.2460.642 X14 0.245 –0.013 0.281 0.073 0.019 0.1340.759 X15 0.249 0.099 0.799 0.123 0.069 0.027 0.118 X16 0.061 0.129 0.856 0.200 0.122 0.176 0.113 X17 –0.029 0.076 0.875 0.070 0.109 0.155 0.127 X18 0.855 0.126 0.104 0.113 0.112 0.027 0.065 X19 0.836 0.092 0.034–0.042 0.292 0.057 0.128 X20 0.807 0.093 0.053 0.035 0.265 0.023 0.203 X21 0.807 0.081 0.071 0.070 0.300 –0.0050.058 X23 0.478 –0.002 0.1130.157 0.740 –0.011 0.000 X24 0.366 0.108 0.100 0.043 0.846 0.033 0.071 X25 0.368 0.114 0.143 0.046 0.814 0.019 0.150 Cronbach’s α 系数值 0.906 0.835 0.872 0.831 0.908 0.8100.755 特征值 7.787 3.982 1.969 1.419 1.320 0.948 0.897 方差解释(%) 14.709 12.115 11.115 11.079 9.687 9.6068.155 累积方差 解释(%) 14.709 26.824 37.93949.019 58.706 68.311 76.466 提取方法:主成份。 旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。a. 旋 转在 7次迭代后收敛。 载荷为 0.856,累积方差解释达 76.466%,说明7个因 子对样本方差解释力较强,能够较好地代表样本数 据,即将 24个观测变量归入7个公共因子是可行的; 2) 依据 7个因子各自包含的题项,并借鉴前人研究成 果,本研究将 7个因子(从因子1至因子 7)分别命名为 “获得心理认同”(包括“有面子”、“赢得别人尊重”、 “赢得社会认同”和“建立信心”)、“享受优质服务” (包括“良好销售现场服务”、“良好售后服务”、“增值 服务”和“服务内容丰富”)、“降低选择成本”(包括 “减少挑选麻烦”、“减少搜寻成本”和“减少决策成 本”)、“享受企业信誉”(包括“企业有良好信誉”、“企 业有良好口碑”和“企业被社会认同”)、“获得社会 认同”(包括“符合主流消费时尚”、“符合社会主流倡 导”和“符合社会价值评价”)、“享受卓越品质”(包 括“质量高于同类产品”、“质量符合个人期望”、“质 量高于行业或国家标准”和“质量令人放心”)、和“降 低购买风险”(包括“企业说到做到”、“心里踏实”和 “不会后悔”),然后征询服务行业专家和被调查者意 见,此命名得到认可;3) 7 个因子的Cronbach’s α 系 数值分别为0.906、0.835、0.872、0.831、0.908、0.810、 0.755,符 合Price[36]所要求 α大于 0.7的要求,说明问 卷设计具有良好的信度。 4.2.2. 验证性因子分析 采用 AMOS18.0 统计软件对B类问卷(共219份) 做验证性因子分析(模型χ2 = 458.841、df = 244、p = 0.000,χ2/df = 1.880、RMSEA = 0.066、GFI = 0.855、 NFI = 0.868、IFI = 0.931、CFI = 0.930——根据 Bollen [37] 和Bentler[38]的建议,表明因子模型具有较好的拟合优 度),以检查各反应性指标的聚集效度和区分效度,结 果如表 3和表 4所示。 Table 3. Confirmatory factor analysis 表3. 验证性因子分析结果 因子 观测变量 标准化 因素负荷量 信度系数 组合 信度值 平均 方差抽取量 X1 0.777 0.604 X2 0.723 0.522 X3 0.582 0.339 享受 卓越品质 X4 0.791 0.626 0.81220.5227 X5 0.843 0.710 X6 0.789 0.623 X7 0.675 0.456 享受 优质服务 X8 0.653 0.426 0.83080.5538 X9 0.792 0.627 X10 0.865 0.748 享受 企业信誉 X11 0.724 0.525 0.83750.6332 X12 0.698 0.487 X13 0.685 0.469 降低 购买风险 X14 0.756 0.571 0.75660.5093 X15 0.723 0.522 X16 0.942 0.887 降低 选择成本 X17 0.850 0.722 0.87940.7109 X18 0.808 0.652 X19 0.877 0.770 X20 0.851 0.724 获得 心理认同 X21 0.828 0.686 0.90640.7079 X23 0.847 0.718 X24 0.897 0.805 获得 社会认同 X25 0.887 0.787 0.90920.7696 Copyright © 2012 Hanspub 45  消费者选购名牌产品动机实证研究 Table 4. Square root of average variance extracted amount and the correlation coefficient matrix 表4. 平均方差抽取量平方根和相关系数矩阵 1 2 3 4 5 7 享受卓越品质 0.877 享受优质服务 0.498 0.744 享受企业信誉 0.493 0.486 0.796 降低购买风险 0.494 0.331 0.393 0.714 降低选择成本 0.295 0.314 0.3340.397 0.843 获得心理认同 0.186 0.247 0.2100.410 0.251 0.841 获得社会认同 0.168 0.218 0.2610.332 0.310 0.655 0.723 从表 3和表4可知:1) 各观测变量的因子载荷值 均大于 0.5,说明各观测变量对于测量模型具有较强 的解释能力;2) 7 个因子的组合信度值均大于0.7,符 合Fornell和Larcker[39]关于信度值大于 0.7 的要求, 即把 24个因素归纳为7个因子是可行的;3) 7 个潜变 量的平均方差抽取量均大于0.5,高于 Fornell 和 Larcker[39]关于平均方差抽取量大于0.5 的要求,说明 测量模型中观测变量对于潜变量的聚集效度较为理 想;4) 潜在变量之间的相关系数均小于平均方差抽取 量的平方根,表明模型具有较好的区别效度[40]。 4.3. 均值比较 为具体了解 7类因素对于消费者选购名牌产品影 响力之大小,我们将439 份有效问卷中的各因子进行 均值分析(方法是将 7类因子包含的题项得分相加取 均值),结果如表5所示: 从表 5可知:1) 7个因子的均值得分从高到低依 次是“享受企业信誉”、“享受卓越品质”、“享受优质 服务”、“降低选择成本”、“降低购买风险”、“获得心 理认同”和“获得社会认同”(均值分别为3.7288、 3.5920、3.4261、3.2833、2.9924、2.7625 和2.6939)—— Table 5. Means analysis 表5. 均值比较 因子 Mean Std 享受卓越品质 3.5920 0.72291 享受优质服务 3.4261 0.79844 享受企业信誉 3.7288 0.85988 降低购买风险 2.9924 0.77469 降低选择成本 3.2833 0.96778 获得心理认同 2.7625 0.90257 获得社会认同 2.6939 0.95843 进一步可将前3个因子归纳为“获取实体价值”,第 4、 5个因子归纳为“降低风险和损失”,第 6、7个因子 归纳为“获取心理价值”——这表明中国消费者购买 名牌产品更多地是出于“求实”动机;2) 在7个因子 中,“降低购买风险”、“获得心理认同”和“获得社 会认同”三个因子均值皆小于 3,表明这三个因素并 非消费者选购名牌产品的主要动机——可能原因是: 第一,当前中国假冒名牌产品较多且分辨难度较大, 加之一些企业不珍惜品牌信誉(如三鹿含三聚氰胺奶 粉、双汇含瘦肉精猪肉、苏泊尔不合格系列锅具、锦 湖添加返炼胶轮胎等),致使消费者购买名牌产品并非 就能够“心里踏实”和“不会后悔”,甚至相反;第 二,中国消费者多较为内敛和含蓄,可能不愿意承认 购物时的虚荣心理;第三,当前中国的主流文化和价 值观仍然是节俭和朴实,名牌产品一般价格较高,购 买名牌产品可能并不符合社会主流文化和价值观,甚 至还会因为“炫富”而遭受排斥(当前一些人存在有“仇 富”心理)。 4.4. 独立样本 T检验 为了解调查对象性别、年龄和受教育程度对选购 名牌产品动机有无影响,我们对年龄和受教育程度分 别进行独立样本 T检验(由于年龄分组不均,本研究 没有进行检验),结果发现这2类因素对消费者选购名 牌产品动机均无显著影响(具体结果不再展示),这与 Hernandez[41]等认为“人口统计变量如性别、年龄和受 教育程度等不影响消费者购买行为”观点相吻合。 5. 结论与不足 5.1. 结论和启示 通过本研究,得到以下基本结论及其相应启示: 1) 消费者选购名牌产品的 24 个动机可归纳为 7 类:“获得心理认 同”、“享受优质服务”、“降低选择 成本”、“享受企业信誉”、“享受卓越品质”、“获得社 会认同”和“降低购买风险”,且 7类动机之间具有 相关性,即消费者选购名牌产品并非出于某一动机, 而是出于多个动机。基于此,企业要创造出名牌,就 不能仅仅在某一方面下功夫,而必须多管齐下。 2) 消费者购买名牌产品动机按照均值大小排序 依次是“享受企业信誉”、“享受卓越品质”、“享受优 Copyright © 2012 Hanspub 46  消费者选购名牌产品动机实证研究 质服务”、“降低选择成本”、“降低购买风险”、“获得 心理认同”和“获得社会认同”,且前 4类动机均值 皆大于 3,表明它们是消费者选购名牌产品的主要动 机(这一结论验证了Strizhakova 等[24]、Grimm, P. E.[25]、 郭晓凌[28]关于质量是消费者选购名牌产品动因之一 的观点,也验证了 Jacoby[26]关于选购名牌是简化购买 决策重要手段的观点);后3类动机均值皆小于3,表 明它们不是消费者选购名牌产品的主要动机(这一结 论表明Jacoby[27]关于选购名牌是降低购买风险的重 要手段和郭晓凌[29]关于“行为与地位符合”对选购名 牌有显著影响之观点没有通过检验),同时也说明中国 消费者购买名牌产品的首要动机是“求实”动机,即 能够实实在在地获得实体利益(包括信誉、品质和服务 等)。基于此,中国企业要创造出名牌,必须扎扎实实 做好基础性工作,包括:1) 诚实守信、善待顾客、表 里如一,以塑造良好的企业形象和提升企业美誉度; 2) 最大程度上提升产品品质,追求“完美无缺”和“零 缺陷”,以消除消费者购买产品的后顾之忧;3) 全面 提升服务品质和丰富服务内容,让消费者从服务中切 实获得价值。 3) “降低购买风险”并非消费者选购名牌产品的 主要动机,这在一定程度上表明中国消费者购买名牌 产品还存在一定风险(包括假冒名牌风险和名牌自身 有“名”无“实”风险)。基于此,企业在创造名牌过 程中必须追求“名实相符”,同时要积极防范和打击 假冒名牌行为,净化名牌企业成长的土壤。 4) “获得心理认同”和“获得社会认同”并非消 费者选购名牌产品的主要动机,这在一定程度上反映 了中国消费者的内敛和惧富。基于此,企业在创造名 牌过程中,不要一味采用包装、造势、玩噱头等华而 不实的手法,也不要用所谓“身份”“地位”“尊贵” 等定位方法(如“皇帝般的享受”“贵族般的享受”等 宣传用语)。 5) 消费者性别和受教育程度对选购名牌产品动 机没有显著影响。基于此,企业针对不同性别和受教 育程度的顾客,在创造名牌上基本上可以采用类同的 方法,即扎实提升企业形象、不断提升产品品质和全 面提升服务水平。 5.2.不足和建议 本研究可能存在这样一些不足:1) 研究方法不足 ——问卷调查方法虽然方便统计和分析,且能够避免 被调查者互相干扰,但由于是事后调查,消费者可能 会因为时间过久记忆模糊致使回忆信息部分失真,且 调查对象对敏感问题可能会有回避,从而影响结论真 实性。建议未来研究者采取一对一和启发式深度访谈 方法进行调研;2) 调查地域和样本不足——本研究仅 在合肥市进行,且调查对象相对集中,可能会在一定 程度上影响调查结论。建议后来者在更大范围和对更 多人群进行调查。 参考文献 (References) [1] 许辉, 崔树林. 我国出口品牌发展战略研究[J]. 国际经济合 作, 2006, 6: 41-45. [2] 菲利普·科特勒. 营销管理[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001. [3] L. Light. T. D. Aaker, Editor. Managing brand equity: Capitaliz- ing on the value of a brand name. Journal of Business Research, 29(3): 247-248. [4] 邓羊格·雅戈尔. 掌控商业链——专访雅戈尔集团总裁李如成 [J]. 中外管理, 2002, 8: 12. [5] 尚应霞. 不同生活方式下消费者产品涉入程度对品牌敏感影 响研究[D]. 同济大学经济与管理学院, 2009. [6] 凯文·莱恩·凯勒. 战略品牌管理[M]. 北京: 中国人民大学出 版社, 2006: 303. [7] 郑明身, 司岩, 刘仲康. 名牌战略: 企业成功 之路[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 1995: 20-49. [8] 张圣亮. 名牌制胜[M]. 北京: 中华工商联合出版社, 1998. [9] 爱成. 心牌–超越品牌之道[M]. 北京: 现代出版社. 2008: 23-31. [10] 菲利普·科特勒, 凯文·莱恩·凯勒, 卢泰宏. 卢泰宏, 高辉, 译. 营销管理(第十三版·中国版)[M]. 北京: 中国人民大学出版 社. 2009: 228-229. [11] 宋宏业. 企业名牌产品战略与策略研究[D]. 武汉理工大学, 2003. [12] F. Fehle, S. M. Fournier and T. J. Madden. Brand value and asset pricing. Quarterly Journal of Finance & Accounting, 2008, 47(1): 59-82. [13] D. D. Favis, S. L. Golicic and A. Marquardt. Branding a B2B service: Does a brand differentiate a logistics service provider? Industrial Marketing Management, 2008, 37(2): 218-227. [14] A. H. Maslow. A theory of human motivation. Psychological review, 1943, 50(4): 370. [15] F. I. Herzberg. Work and the nature of man. New York: World Publishing Company, 1966: 203. [16] D. C. McClelland. Power: The inner experience. Irvington: Halsted Press, 1975: 472. [17] J. C. Mowen, M. S. Minor. 黄格非, 束珏婷, 译. 消费者行为 学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. [18] J. O. Park, K. M. Bae and Y. L. Nam. Purchasing motives of clothing product by Chinese woman consumers’ socio-economic variables. Silk: Inheritance and Innovation—Modern Silk Road. 2011, 175-176:1059-1069. [19] 周颖, 吕巍, 连莲. 基于决策风格细分的独生代奢侈品购买 动机研究[J]. 工业工程与管理, 2011, 6: 123-130. [20] 郎宝书.消费者购买动机的分析[J]. 现代财经—天津财经学 院学报, 1982, 3: 13-17. [21] 李立红. 对消费者购买动机的分析[J]. 商业研究, 1998, 2: 34- 37. Copyright © 2012 Hanspub 47  消费者选购名牌产品动机实证研究 Copyright © 2012 Hanspub 48 [22] 刘志超, 白静. 消费者购买动机类型及其在市场营销中的应 用[J]. 华南理工大学学报, 1999, 27(9): 54-60. [23] N. Albert, D. Merunka and P. Valette-Florence. When consumers love their brands: Exploring the concept and its dimensions. Journal of Business Research, 2008, 61(10): 1062-1075. [24] Y. Strizhakova, R. A. Coulter and L. L. Price. The meanings of branded products: A cross-national scale development and mean- ing assessment. International Journal of Research in Marketing. 2008, 25(2): 82-93. [25] P. E. Grimm. A(b) components’ impact on brand preference. Journal of Business Research. 2005, 58(4): 508-517. [26] J. Jacoby, G. J. Szybillo and J. Bus atoschach. Information ac- quisition behavior in brand choice situations. Journal of Con- sumer Research, 1977, 3(4): 209-216. [27] J. Jacoby, J. C. Olson and R. A. Haddock. Price, brand name, and product composition characteristics as determinants of per- ceived quality. Journal of Applied Psychology, 1971, 55(6): 570- 579. [28] 郭晓凌. 品牌质量差异, 消费者产品涉入程度对品牌敏感的 影响研究[J]. 南开管理评论, 2007, 10(3): 99-108. [29] 郭晓凌, 张梦霞. 品牌敏感的文化价值观动因 研究――兼论 产品利益属性的调节作用[J]. 财经问题研究, 2010, 11(324): 97-106. [30] 李伟, 张旭梅. 消费者品牌敏感影响因素的实证研究[J]. 中 国管理科学, 2006, 14(21): 34-41. [31] 叶静. 品牌个性与消费者品牌敏感的关系研究[J]. 现代经济 (现代物业中旬刊), 2009, 8(9): 45-51. [32] R. Madrigal, D. M. Boush. Social responsibility as a unique dimension of brand personality and consumers’ willingness to reward. Psychology and Marketing, 2008, 25(6): 538-564. [33] K. M. Eisenhardt, M. E. Graebner. Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25-32. [34] G . I. Balch. Exploring perceptions of smoking cessation among high school smokers: input and feedback from focus groups. Preventive Medicine, 1998, 27(5): A55-A63. [35] 侯杰泰, 温忠麟, 成子娟. 结构方程模型及其应用[M]. 北京: 经济科学出版社, 2004. [36] J. L. Price. Handbook of organizational measurement. Interna- tional Journal of Manpower, 1997, 18(4-6): 305-558. [37] K. A. Bollen, J. S. Long. Testing structural equation models. Thou- sand Oaks: Sage Publications, Inc., 1993: 272. [38] P. Bentler, J. Stein. Structural equation models in medical re- search. Statistical Methods in Medical Research, 1992, 1(2): 159. [39] C. Fornell, D. F. Larcker. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50. [40] 张圣亮, 李勇. 消费者遭遇服务失误不投诉影响因素探究[J]. 经济管理, 2011, 6: 91-98. [41] B. Hernandez, J. Jimenez and M. J. Martin. Age, gender and income: Do they really moderate online shopping behaviour? Online Information Review, 2011, 35(1): 113-133. |