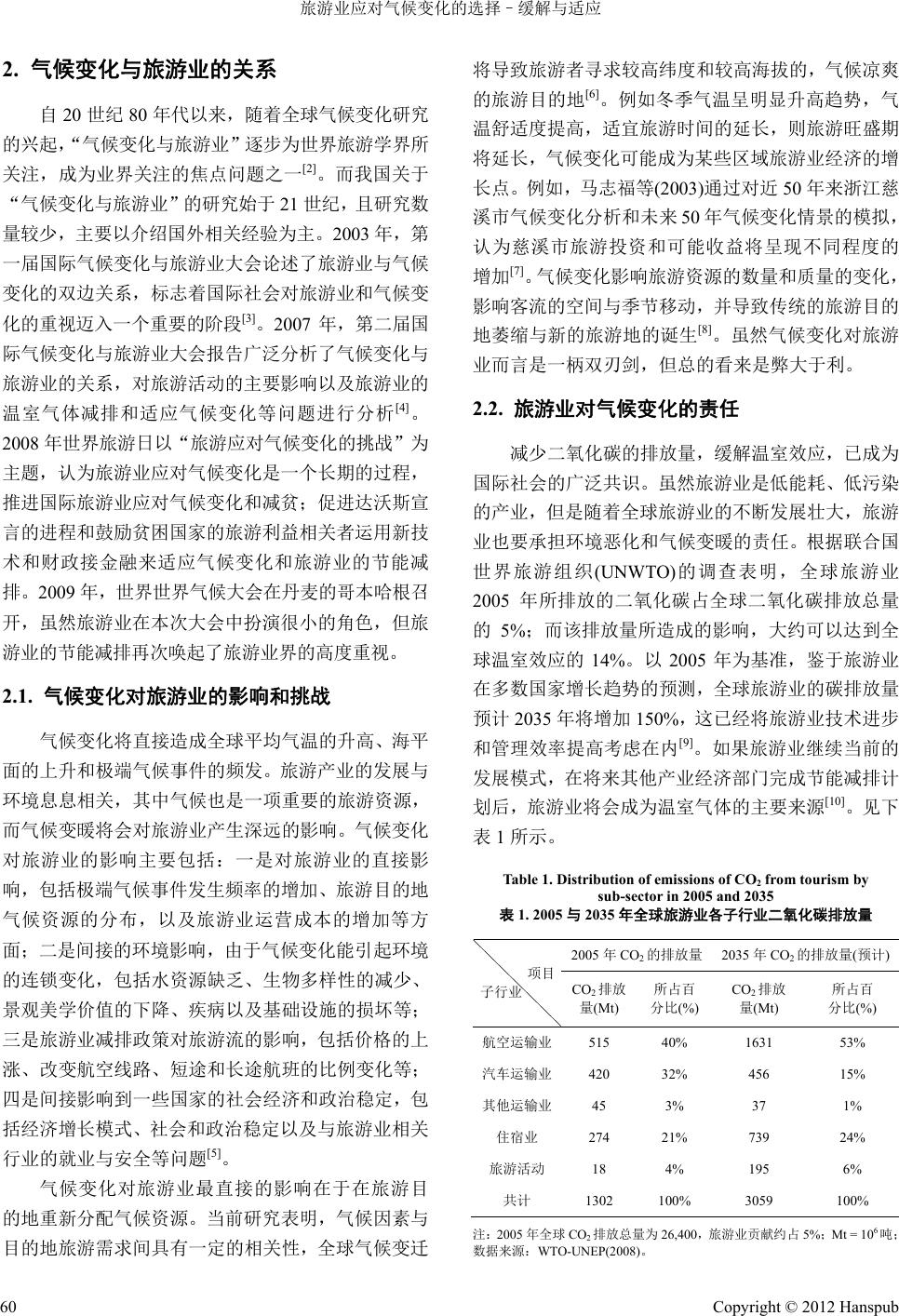

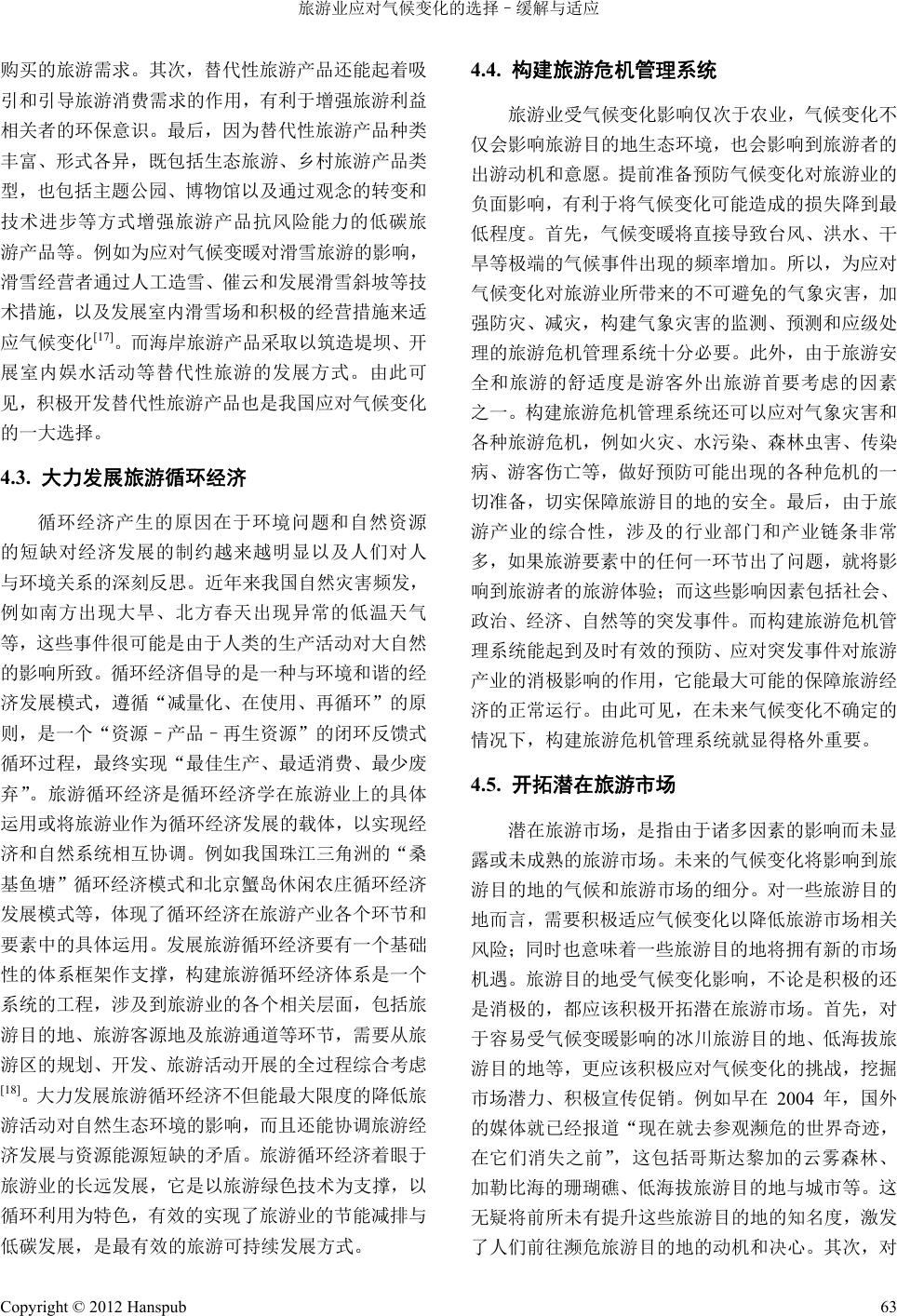

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2012, 1, 59-64 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2012.12007 Published Online July 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl) Mitigation and Adaptation-Tourism Responding to Climate Change* Lianbin Zhou Cabin Attendants College, Civil Aviation Flight University of China, Guanghan Email: jay1567@yahoo.com.cn Received: Mar. 8th, 2012; revised: Mar. 15th, 2012; accepted: Mar. 17th, 2012 Abstract: The tourism industries respond and adapt to climate change is a complicated long-term process because of chronic and uncertainty of climate change. Tourism’s mitigation and adaptation not only help enhance the capacity of the tourism industries to climate change, but also can promote sustainable tourism develop ment. The mitigation of tour- ism’s transportation and accommodation as well as activities will be the main ways for tourism responding to climate change. However, establish the concept of sustainable tourism development; promote the development of alternative tourism products and tourism circular economy; build the system of tourism crisis management and exploit potential tourism market so as to adapt the climate change in the future. Keywords: Climate Change; Tourism Industries; Mitigation; Sustainable Development 旅游业应对气候变化的选择–缓解与适应* 周连斌 中国民航飞行学院空中乘务学院,广汉 Email: jay1567@yahoo.com.cn 收稿日期:2012 年3月8日;修回日期:2012 年3月15 日;录用日期:2012 年3月17 日 摘 要:由于气候变化的长期性和不确定性,旅游业缓解和适应气候变化也是一个复杂的长期过程。旅游业的 节能减排与适应气候变化不但有利于增强旅游业应对气候变化的能力,而且也有利于促进旅游业的可持续发展。 旅游交通、旅游住宿和旅游活动的节能减排是旅游业缓解气候变化的主要途径。而树立可持续旅游发展观、积 极开发替代性旅游产品、大力发展旅游循环经济、构建旅游危机管理系统和开拓潜在旅游市场是旅游业适应未 来气候变化的主要方式。 关键词:气候变化;旅游业;节能减排;可持续发展 1. 引言 近百年的现代气候变化是由自然的气候变动与 人类活动共同造成的,而近 50 年来全球变暖现象, 90%以上的可能性是由人类活动引起的。中国气象局 发布的最新观测结果显示,中国近百年来(1908~2007) 地表平均气温升高了 1.1℃[1]。根据科学家的研究,中 国未来的气候变暖趋势将进一步加剧;极端天气气候 事件发生频率可能增加。相比其他产业而言,旅游业 可能更容易受气候变化的影响。气候变化将影响到旅 游业的生态资源、旅游季节的变化、旅游者的健康水 平和旅游体验质量。气候变化影响旅游业,而旅游业 也影响气候变化。因为旅游业也会排放温室气体,特 别是随着旅游业的发展壮大,旅游业对环境和气候的 影响也将越来越明显。 *基金项目:中国民航飞行学院基金项目“羌族地区地区旅游战略 管理研究”(J2011-36)的成果之一。 Copyright © 2012 Hanspub 59  旅游业应对气候变化的选择–缓解与适应 2. 气候变化与旅游业的关系 自20 世纪 80 年代以来,随着全球气候变化研究 的兴起,“气候变化与旅游业”逐步为世界旅游学界所 关注,成为业界关注的焦点问题之一[2]。而我国关于 “气候变化与旅游业”的研究始于 21 世纪,且研究数 量较少,主要以介绍国外相关经验为主。2003 年,第 一届国际气候变化与旅游业大会论述了旅游业与气候 变化的双边关系,标志着国际社会对旅游业和气候变 化的重视迈入一个重要的阶段[3]。2007 年,第二届国 际气候变化与旅游业大会报告广泛分析了气候变化与 旅游业的关系,对旅游活动的主要影响以及旅游业的 温室气体减排和适应气候变化等问题进行分析[4]。 2008 年世界旅游日以“旅游应对气候变化的挑战”为 主题,认为旅游业应对气候变化是一个长期的过程, 推进国际旅游业应对气候变化和减贫;促进达沃斯宣 言的进程和鼓励贫困国家的旅游利益相关者运用新技 术和财政接金融来适应气候变化和旅游业的节能减 排。2009 年,世界世界气候大会在丹麦的哥本哈根召 开,虽然旅游业在本次大会中扮演很小的角色,但旅 游业的节能减排再次唤起了旅游业界的高度重视。 2.1. 气候变化对旅游业的影响和挑战 气候变化将直接造成全球平均气温的升高、海平 面的上升和极端气候事件的频发。旅游产业的发展与 环境息息相关,其中气候也是一项重要的旅游资源, 而气候变暖将会对旅游业产生深远的影响。气候变化 对旅游业的影响主要包括:一是对旅游业的直接影 响,包括极端气候事件发生频率的增加、旅游目的地 气候资源的分布,以及旅游业运营成本的增加等方 面;二是间接的环境影响,由于气候变化能引起环境 的连锁变化,包括水资源缺乏、生物多样性的减少、 景观美学价值的下降、疾病以及基础设施的损坏等; 三是旅游业减排政策对旅游流的影响,包括价格的上 涨、改变航空线路、短途和长途航班的比例变化等; 四是间接影响到一些国家的社会经济和政治稳定,包 括经济增长模式、社会和政治稳定以及与旅游业相关 行业的就业与安全等问题[5]。 气候变化对旅游业最直接的影响在于在旅游目 的地重新分配气候资源。当前研究表明,气候因素与 目的地旅游需求间具有一定的相关性,全球气候变迁 将导致旅游者寻求较高纬度和较高海拔的,气候凉爽 的旅游目的地[6]。例如冬季气温呈明显升高趋势,气 温舒适度提高,适宜旅游时间的延长,则旅游旺盛期 将延长,气候变化可能成为某些区域旅游业经济的增 长点。例如,马志福等(2003 )通过对近 50 年来浙江慈 溪市气候变化分析和未来 50 年气候变化情景的模拟, 认为慈溪市旅游投资和可能收益将呈现不同程度的 增加[7]。气候变化影响旅游资源的数量和质量的变化, 影响客流的空间与季节移动,并导致传统的旅游目的 地萎缩与新的旅游地的诞生[8]。虽然气候变化对旅游 业而言是一柄双刃剑,但总的看来是弊大于利。 2.2. 旅游业对气候变化的责任 减少二氧化碳的排放量,缓解温室效应,已成为 国际社会的广泛共识。虽然旅游业是低能耗、低污染 的产业,但是随着全球旅游业的不断发展壮大,旅游 业也要承担环境恶化和气候变暖的责任。根据联合国 世界旅游组织(UNWTO)的调查表明,全球旅游业 2005 年所排放的二氧化碳占全球二氧化碳排 放总量 的5%;而该排放量所造成的影响,大约可以达到全 球温室效应的 14%。以 2005 年为基准,鉴于旅游业 在多数国家增长趋势的预测,全球旅游业的碳排放量 预计 2035 年将增加 150%,这已经将旅游业技术进步 和管理效率提高考虑在内[9]。如果旅游业继续当前的 发展模式,在将来其他产业经济部门完成节能减排计 划后,旅游业将会成为温室气体的主要来源[10]。见下 表1所示。 Table 1. Distribution of emissions of CO2 from tourism by sub-sector in 2005 and 2035 表1. 2005与2035 年全球旅游业各子行业二氧化碳排放量 2005 年CO2的排放量 2035年CO2的排放量(预计) 项目 子行业 CO2排放 量(Mt) 所占百 分比(%) CO2排放 量(Mt) 所占百 分比(%) 航空运输业 515 40% 1631 53% 汽车运输业 420 32% 456 15% 其他运输业 45 3% 37 1% 住宿业 274 21% 739 24% 旅游活动 18 4% 195 6% 共计 1302 100% 3059 100% 注:2005年全球CO2排放总量为 26,400,旅游业贡献约占 5%;Mt = 106吨; 数据来源:WTO-UNEP(2008)。 Copyright © 2012 Hanspub 60  旅游业应对气候变化的选择–缓解与适应 以2005 年旅游业碳排放为基准,世界旅游及旅 行理事会(WTTC,2009)明确指出到2020 年旅游业理 想的碳减排目标为 25%~30%,2035 年实现旅游业碳 减排的 50%。2009 年l1 月,我国提出到2020 年单位 国内生产总值(GDP)的二氧化碳排放比2005 年下降 40%~45%,这意味着我国将面临着节能减排的巨大压 力。旅游业作为我国最具发展潜力和活力的产业,不 但要积极适应气候变化,而且也要为我国缓解气候变 暖做贡献。 3. 旅游业的节能减排 达沃斯气候变化与旅游宣言报告明确指出如果 最大限度估算技术进步因素在交通、住宿以及旅游活 动中的作用,这可以减少 38%的二氧化碳排放;如果 采用混合交通模式、短途旅游和增加平均停留时间等 方式可以减少44%的二氧化碳排放;如果实施最有效 的减排计划和充分利用以上措施,到2035 年旅游业 将减少 68%的二氧化碳排放[11]。这表明旅游业有很大 的减排潜力,旅游低碳化发展前景广阔。 3.1. 旅游交通 旅游交通作为旅游业最主要温室气体排 放 源,它 的节能减排效果将直接影响整个旅游业节能减排的成 果。根据统计表明,2008年我国旅游交通碳排放量也 占旅游业碳排放总量为 55.23%。由此可见,旅游交通 的节能减排效果将直接影响旅游业低碳化发展的成 果。当前,主要有以下几种方式来推进旅游交通业的 节能减排:一是鼓励旅游者乘坐火车、汽车等较低碳 排放的交通工具,或选择短距离的旅游目的地;二是 通过技术进步提升交通工具的能源运用效率和倡导使 用清洁能源;三是航空机队更新低能耗、低排放的飞 机,预计到2020 年全球将有 5500 架飞机被更换替代; 四是对使用高碳旅游交通的旅游者征税,例如2008 年 巴厘路线图就提议对所有发达国家的国际航空旅游者 征税。五是通过各项项目合作或政策来减少航空业的 碳排放,例如欧盟温室气体排放贸易体系等。 3.2. 旅游住宿 旅游住宿的二氧化碳排放仅次于旅游交通的二 氧化碳排放。旅游住宿是旅游产业结构的基本组成要 素,旅游住宿的二氧化碳排放仅次于旅游交通的二氧 化碳排放,以宾馆、酒店等为主体的旅游住宿产品使 用燃煤、燃油锅炉、空调等需要消耗大量的能源,并 且要排放大量包括二氧化碳在内的大气污染物。旅游 住宿产品种类丰富,类型多样,包括星级宾馆、度假 饭店、青年旅馆、商务酒店等产品系列。不同住宿设 施的能源消耗和二氧化碳排放也存在很大的差别。然 而,我国宾馆、酒店的二氧化碳排放量略高于国外旅 游住宿产品。例如昆明地区四星级酒店住宿产品一个 房间每晚碳足迹为 25.29 千克,是中国人日均碳足迹 的2.5倍[12]。旅游住宿的节能减排主要包括以下几个 方面:第一、旅游住宿的能源系统方面,包括节约使 用能源,提倡使用可再生能源、清洁能源以减少二氧 化碳的排放。第二、旅游住宿设施的工程技术节能方 面,要尽可能的考虑旅游建筑与自然的和谐统一,并 积极运用现代建筑节能技术,不同的室内环境营造需 要不同的节能技术。例如:不仅注重建筑的自然采光、 自然通风,而且要运用新材料使建筑的隔热、防冷效 果更好。第三、由于不同的旅游住宿方式将存在能耗 和排放的巨大差异,所以低碳环保的旅游住宿应积极 参与低碳或绿色企业认证,以更加利于宾馆、饭店的 碳减排更加规范和全面。第四、运用循环经济理念循 环处理废弃物,变废为宝。第五、提倡低碳健康餐饮, 宣传绿色食品。第六、实现节能既需要先进技术,也 需要先进的管理理念。建立科学的,以能耗数据为中 心的建筑节能评价和考核体系,实行以能耗数据为导 向的节能管理模式。 3.3. 旅游活动 相对于旅游交通和旅游住宿而言,旅游活动的二 氧化碳排放量所占比例较小。旅游活动是旅游者旅游 体验的关键所在,主要指旅游者在特定区域环境进行 游览观光、休闲娱乐、康体保健等活动,选择不同的 旅游活动类型也意味着将选择不同模式的交通和住 宿。旅游者选择不同的旅游活动其能源消耗也各不相 同,则二氧化碳的排放也各有差异。例如,旅游者乘 坐直升机到高山滑雪所排放的二氧化碳数倍于旅游 者参与其他旅游活动所排放的二氧化碳。所以,做好 旅游活动节能减排主要从以下几个方面着手:首先, 提倡旅游者选择低碳旅游产品,包括低碳旅游活动、 交通、住宿、餐饮等方面,最重要的在于减少对旅游 Copyright © 2012 Hanspub 61  旅游业应对气候变化的选择–缓解与适应 交通的需求。其次,鼓励旅游者选择近距离旅游目的 地,并延长在旅游目的地的停留时间。随着现代交通 工具的飞速发展,更多的旅游者会选择乘坐飞机到更 远的旅游目的地。随着旅游者在目的地停留时间的缩 短将导致旅游者多次出游可能性的增加,这将直接导 致旅游者温室气体排放的增加。第三,选择环境友好 型或具有低碳标识的旅游运营商,因为这类旅游运营 商往往会开发低碳旅游产品线路,并积极支持假日低 碳出行。第四,由于不同旅游者喜好的旅游产品不同, 积极宣传低碳旅游理念和行为方式,引导低碳旅游消 费活动,并加强对旅游者的教育。将旅游活动或旅游 产品加注碳标签的方式引导游客的选择低碳旅游产 品,从而达到转变旅游消费者行为。最后,碳补偿活 动也是旅游活动节能减排的一种有益尝试。 3.4. 旅游目的地 旅游者从出发地到目的地的交通(汽车、巴士、火 车、渡船、飞机),旅游住宿(加热、制冷、洗涤、烹 饪等)以及旅游活动(经营餐馆、酒吧、电影院、缆车、 景区游览)都会排放大量的二氧化碳。目前,旅游业温 室气体减排的关键仍在于改变旅游消费者的行为模 式,鼓励旅游利益相关者参与低碳旅游的实践来实 现。旅游目的地对旅游业节能减排意义重大,因为旅 游目的地可以组织本地旅游利益相关者参与旅游业 温室气体的减排。旅游目的地的节能减排主要包括以 下几个方面:1) 加强对旅游目的地的交通管理,包括 提供清洁能源汽车(电动车)、完善的公共交通服务、 免费自行车租赁服务等。例如,2010 年4月,都江堰 启动免费公共自行车系统就是一个有益的尝试。2) 积 极开发和利用可循环能源,减少对化石能源的依赖; 包括运用太阳能、风能、水能、地热能等可循环能源。 3) 积极保护自然生态环境系统,植树造林,并降低旅 游业对环境的负面影响。同时也可以通过参与碳补偿 项目以抵消剩余的二氧化碳。4) 加强目的地的营销, 积极与旅游运营商合作,通过重建旅游市场以吸引更 多的旅游者,特别是有高消费能力的低碳旅游者。5) 引导目的地的旅游利益相关者参与低碳旅游的实践 活动,齐心协力实现旅游目的地的可持续发展。 4. 旅游业对气候变化的适应 由于未来气候变化的不确定性以及旅游业的脆 弱性和敏感性,旅游业不仅要为缓解气候变化做贡 献,更重要的是在于适应气候变化。 4.1. 树立可持续旅游发展观 可持续旅游发展理念正是源于人们对环境问题 的关注。旅游业己经成为我国经济发展的战略性支柱 产业,同时也是最具活力和发展潜力的行业。虽然旅 游产业的发展对环境影响较小,但是随着我国旅游规 模的持续发展,旅游产业的负面效应也越来越明显。 例如对旅游资源的过度甚至掠夺性开发、对旅游景区 的粗放式管理、旅游设施建设的病态膨胀、旅游业赖 以存在的生态环境被极度破坏等[14]。所以,旅游业也 要树立可持续发展理念,以实现旅游目的地环境、经 济和社会的可持续发展。在我国气候变化的背景下, 更应该强调树立可持续旅游发展理念。可持续旅游发 展坚持“以人为本”的观念,注重代内公平和代际公 平;力求保持旅游资源开发和环境保护的双向可持续 性;维持生态系统与人文环境的动态平衡等方面有助 于当地经济、社会和环境的可持续发展。可持续旅游 发展观是一种负责任、低影响和环境友好的旅游发展 观念,它所强调的旅游经济发展同时也要加强对生态 环境保护、旅游资源保护和增强环保意识等核心理 念,正好符合当代旅游业应对和适应气候变化的要 求。在气候变化的大背景下,坚持可持续旅游发展观, 加强对旅游资源的保护和对旅游者的引导和教育更 有利于增强旅游业适应气候变化的能力。 4.2. 积极开发替代性旅游产品 替代性旅游是人们窘于大众型旅游的各种负面 影响而提出的,目的是为了缓解大众型旅游的各种负 面影响[15]。替代性旅游有别于传统的旅游模式,以保 护当地环境、文化和社会价值为前提的旅游模式[16]。 由此可见,积极开发替代性旅游产品对旅游业的节能 减排和适应气候变化都具有重要的现实意义。首先, 因为替代性旅游产品是相对于大众性旅游产品而言, 具有其适应能力强,易于推广等特点。由于气候变化 对不同地区以及不同旅游产品的影响各异,所以其采 取适应气候变化的策略也存在很大的差异。而不论气 候变化对旅游目的地影响程度如何,积极开发替代型 旅游产品更有利于满足旅游消费者多样化以及就近 Copyright © 2012 Hanspub 62  旅游业应对气候变化的选择–缓解与适应 购买的旅游需求。其次,替代性旅游产品还能起着吸 引和引导旅游消费需求的作用,有利于增强旅游利益 相关者的环保意识。最后,因为替代性旅游产品种类 丰富、形式各异,既包括生态旅游、乡村旅游产品类 型,也包括主题公园、博物馆以及通过观念的转变和 技术进步等方式增强旅游产品抗风险能力的低碳旅 游产品等。例如为应对气候变暖对滑雪旅游的影响, 滑雪经营者通过人工造雪、催云和发展滑雪斜坡等技 术措施,以及发展室内滑雪场和积极的经营措施来适 应气候变化[17]。而海岸旅游产品采取以筑造堤坝、开 展室内娱水活动等替代性旅游的发展方式。由此可 见,积极开发替代性旅游产品也是我国应对气候变化 的一大选择。 4.3. 大力发展旅游循环经济 循环经济产生的原因在于环境问题和自然资源 的短缺对经济发展的制约越来越明显以及人们对人 与环境关系的深刻反思。近年来我国自然灾害频发, 例如南方出现大旱、北方春天出现异常的低温天气 等,这些事件很可能是由于人类的生产活动对大自然 的影响所致。循环经济倡导的是一种与环境和谐的经 济发展模式,遵循“减量化、在使用、再循环”的原 则,是一个“资源–产品–再生资源”的闭环反馈式 循环过程,最终实现“最佳生产、最适消费、最少废 弃”。旅游循环经济是循环经济学在旅游业上的具体 运用或将旅游业作为循环经济发展的载体,以实现经 济和自然系统相互协调。例如我国珠江三角洲的“桑 基鱼塘”循环经济模式和北京蟹岛休闲农庄循环经济 发展模式等,体现了循环经济在旅游产业各个环节和 要素中的具体运用。发展旅游循环经济要有一个基础 性的体系框架作支撑,构建旅游循环经济体系是一个 系统的工程,涉及到旅游业的各个相关层面,包括旅 游目的地、旅游客源地及旅游通道等环节,需要从旅 游区的规划、开发、旅游活动开展的全过程综合考虑 [18]。大力发展旅游循环经济不但能最大限度的降低旅 游活动对自然生态环境的影响,而且还能协调旅游经 济发展与资源能源短缺的矛盾。旅游循环经济着眼于 旅游业的长远发展,它是以旅游绿色技术为支撑,以 循环利用为特色,有效的实现了旅游业的节能减排与 低碳发展,是最有效的旅游可持续发展方式。 4.4. 构建旅游危机管理系统 旅游业受气候变化影响仅次于农业,气候变化不 仅会影响旅游目的地生态环境,也会影响到旅游者的 出游动机和意愿。提前准备预防气候变化对旅游业的 负面影响,有利于将气候变化可能造成的损失降到最 低程度。首先,气候变暖将直接导致台风、洪水、干 旱等极端的气候事件出现的频率增加。所以,为应对 气候变化对旅游业所带来的不可避免的气象灾害,加 强防灾、减灾,构建气象灾害的监测、预测和应级处 理的旅游危机管理系统十分必要。此外,由于旅游安 全和旅游的舒适度是游客外出旅游首要考虑的因素 之一。构建旅游危机管理系统还可以应对气象灾害和 各种旅游危机,例如火灾、水污染、森林虫害、传染 病、游客伤亡等,做好预防可能出现的各种危机的一 切准备,切实保障旅游目的地的安全。最后,由于旅 游产业的综合性,涉及的行业部门和产业链条非常 多,如果旅游要素中的任何一环节出了问题,就将影 响到旅游者的旅游体验;而这些影响因素包括社会、 政治、经济、自然等的突发事件。而构建旅游危机管 理系统能起到及时有效的预防、应对突发事件对旅游 产业的消极影响的作用,它能最大可能的保障旅游经 济的正常运行。由此可见,在未来气候变化不确定的 情况下,构建旅游危机管理系统就显得格外重要。 4.5. 开拓潜在旅游市场 潜在旅游市场,是指由于诸多因素的影响而未显 露或未成熟的旅游市场。未来的气候变化将影响到旅 游目的地的气候和旅游市场的细分。对一些旅游目的 地而言,需要积极适应气候变化以降低旅游市场相关 风险;同时也意味着一些旅游目的地将拥有新的市场 机遇。旅游目的地受气候变化影响,不论是积极的还 是消极的,都应该积极开拓潜在旅游市场。首先,对 于容易受气候变暖影响的冰川旅游目的地、低海拔旅 游目的地等,更应该积极应对气候变化的挑战,挖掘 市场潜力、积极宣传促销。例如早在2004 年,国外 的媒体就已经报道“现在就去参观濒危的世界奇迹, 在它们消失之前”,这包括哥斯达黎加的云雾森林、 加勒比海的珊瑚礁、低海拔旅游目的地与城市等。这 无疑将前所未有提升这些旅游目的地的知名度,激发 了人们前往濒危旅游目的地的动机和决心。其次,对 Copyright © 2012 Hanspub 63  旅游业应对气候变化的选择–缓解与适应 Copyright © 2012 Hanspub 64 于能直接从气候变暖受益的旅游目的地,也应该抓住 旅游市场机会,积极开发替代性旅游产品。例如,在 气候变化背景下,我国大力倡导发展低碳旅游,旅游 目的地也应该顺应时代发展潮流,积极抓住机遇转变 旅游发展方式,以实现旅游产业的可持续发展。最后, 积极利用和参与碳交易市场。为缓解全球气候变暖、 环境污染和应对能源危机,大力发展低碳经济已成为 世界各国的普遍选择,我国也不例外。旅游业融入我 国低碳经济的发展也是大势所趋。所以,我国旅游业 应继续加强生态环境建设和保护,大力开展植树造林 等活动,发展生态林业、生态农业、循环经济方式来 增加固碳总量;并通过碳交易市场获得环保补偿。 总之,旅游业适应气候变化是一个长期的过程, 不能一蹴而就。当前,我国旅游业适应气候变化,首 先要树立可持续旅游发展观念,加强对旅游利益相关 者的宣传和教育;其次,积极开发替代性旅游产品和 大力发展旅游循环经济,降低旅游业对环境的影响; 第三,构建气候变化与旅游业的研究平台,加强国内 外关于旅游业应对气候变化的交流与合作;最后,完 善旅游业适应气候变化的相关法律、法规和政策措 施,保障和促进旅游业的可持续发展。 参考文献 (References) [1] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 中国应对气候变化的政 策与行动[R]. 北京: 2008. [ 2] 席建超, 赵美凤, 吴普, 王凯. 国际旅游科学研究新热点: 全 球气候变化对旅游业影响研究[J]. 旅游学刊, 2010, 25(5): 86- 92. [3] Climate Change and Tourism-Proceedings of the 1st Interna- tional Conference on Climate Change and Tourism. Djerba, 9-April-2003: 1-55. [4] Second International Conference on Climate Change and Tour- ism, Davos Declaration: Climate Change and Tourism Re- sponding to Global Challenges. Davos, 3-November-2007. [5] WTO, UNEP. Climate change and tourism responding to global challe ng es . Mad r id: T he World Tourism Or ga ni za ti on , 2008: 7. [6] 隋鑫, 邵彤. 气候变化对目的地旅游需求影响研究综述[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 2007, 31(4): 26-29. [7] 马志福, 谭芳, 韫娟. 气候变化对浙江慈溪市旅游投资影响 预测[J]. 科学中国人, 2003, 11: 54-56. [8] 陈金华, 秦耀辰. 全球气候变化对旅游业的影响与启示[A]. 创新发展——河南省第五届学术年会论文选集[C], 2009: 40-43. [9] S. Gössling, K. P. Schumacher. Implementing carbon neutral destination policies: Issues from the Seychelles. Journal of Sus- tainable Tourism, 2010, 18(3): 377-391. [10] D. Scott, P. Peeters and S. Gössling. Can tourism deliver its “aspirational” greenhouse gas emission reduction target? Journal of Sustainable Tourism, 2010, 18(3): 393-408. [11] WTO, UNEP. Climate change and tourism responding to global challenges. Madrid: The World Tourism Organization, 2008: 7- 37. [12] 李鹏, 黄继华, 莫延芬, 杨桂华. 昆明市四星级酒店住宿产品 碳足迹计算与分析[J]. 旅游学刊, 2010, 3: 27-34.. [13] 二氧化碳回收利用取得突破进展[URL], 2010. http://www.ccin.com.cn/te mplet/ ccin/ShowArticle.jsp?id=111648 [14] 赵媛, 仲伟周. 国内可持续旅游发展理论综述[J]. 学海, 2000, 3: 162-166. [15] 吴波, 桑慧. 非大众型旅游(Alternative tourism): 起源, 概念 及特征[J]. 旅游学刊, 2000, 3: 51-54. [16] 徐嵩岭. 简论“Alternative Tourism”的理解与翻译[J]. 中国人 口资源与环境, 2002, 12(1): 128-131. [17] D. Scott, G. McBoyle. Climate change adaptation in the ski in- dustry. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2007, 12(8): 1411-1431. [18] 杨向阳, 明庆忠, 李庆雷. 发展旅游循环经济刍论[J]. 资源 开发与市场, 2008, 24(3): 281-283. |