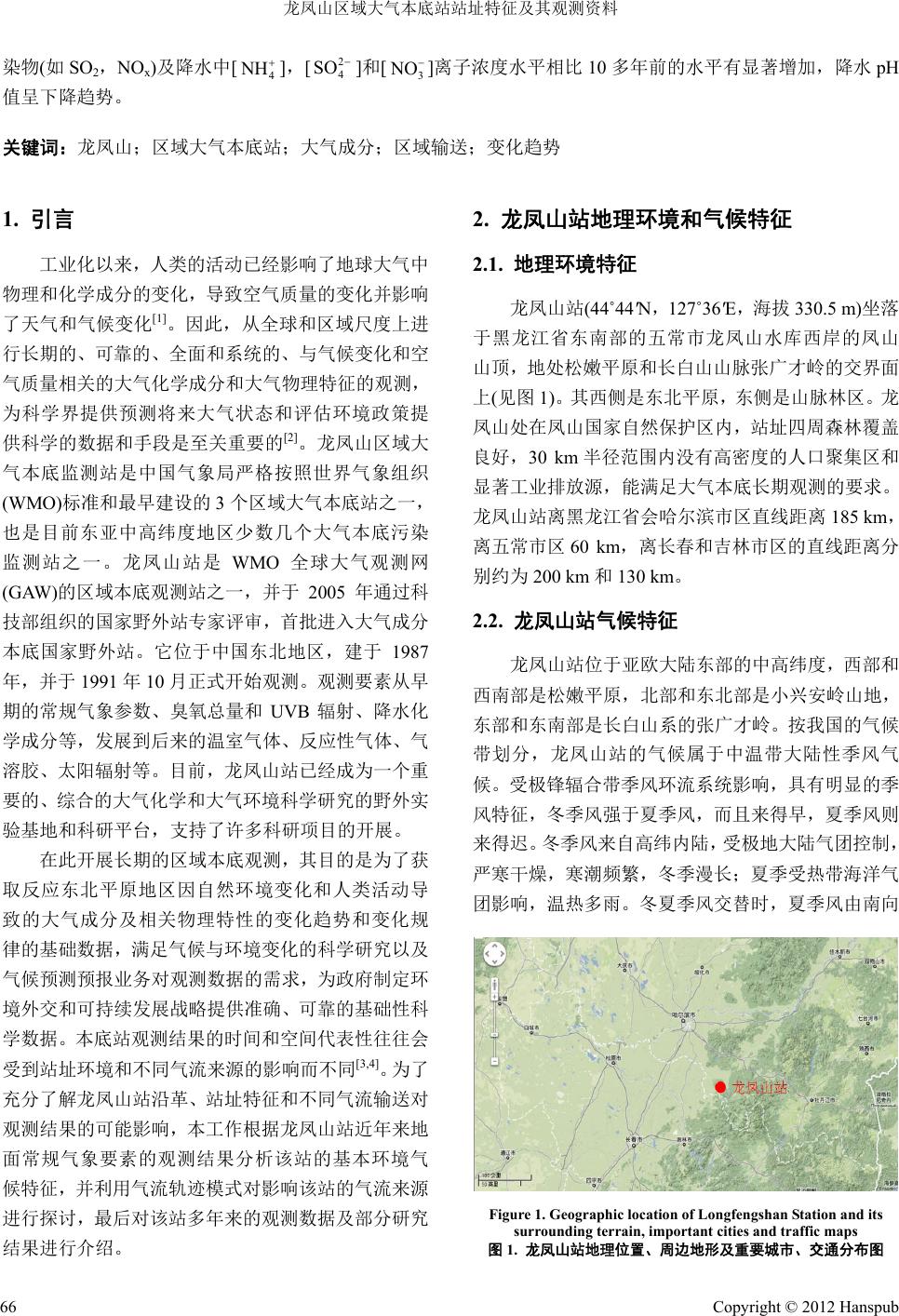

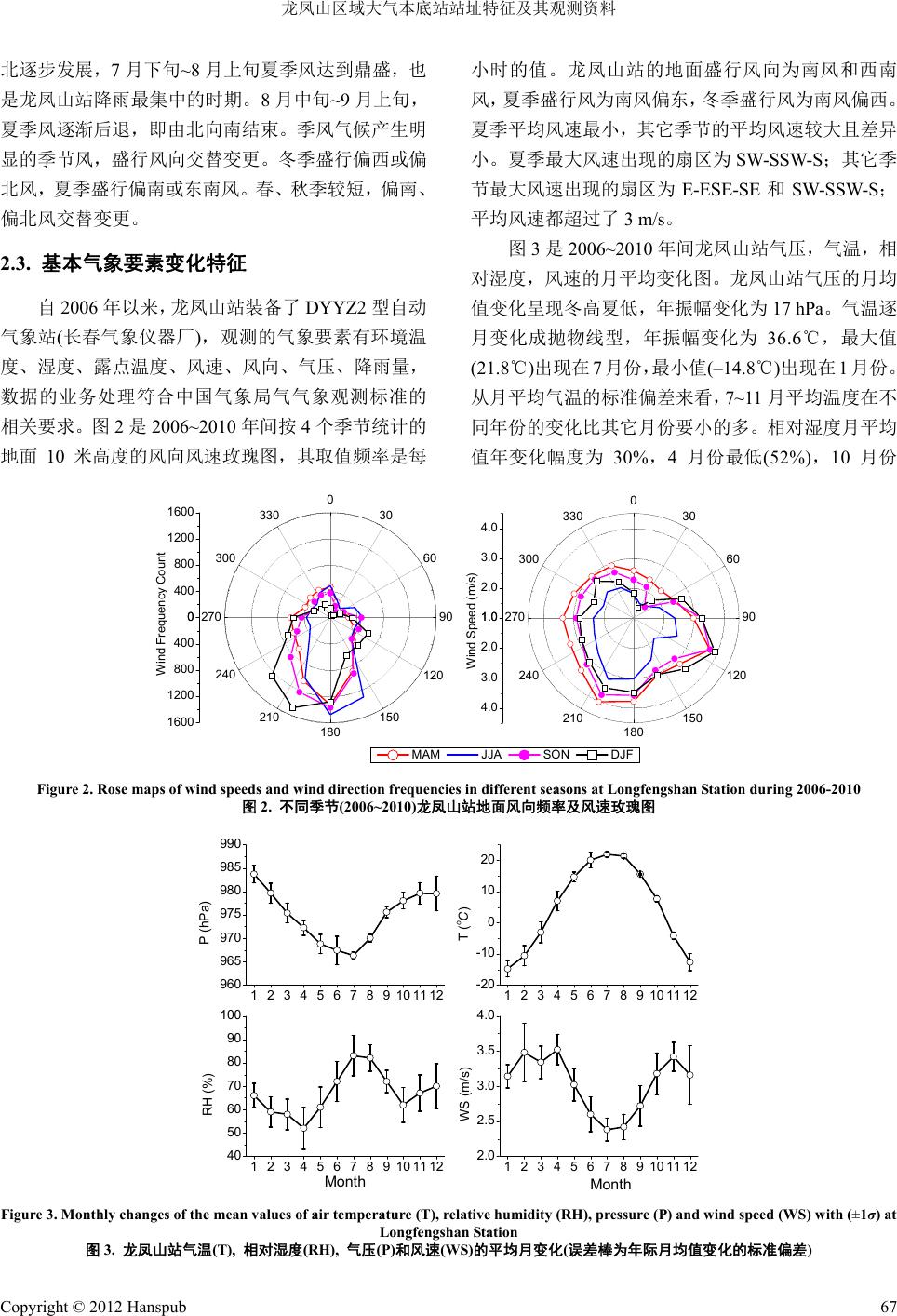

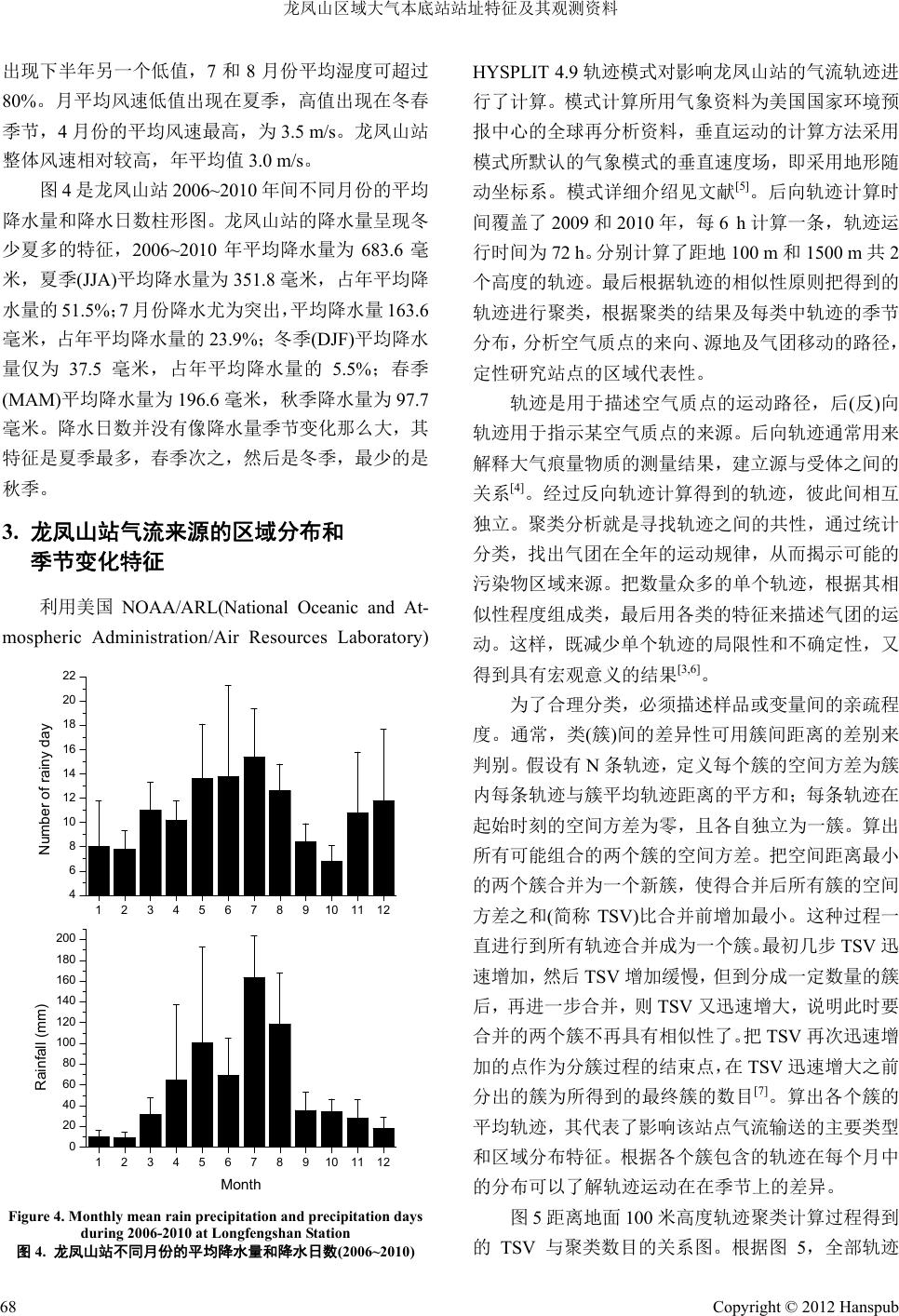

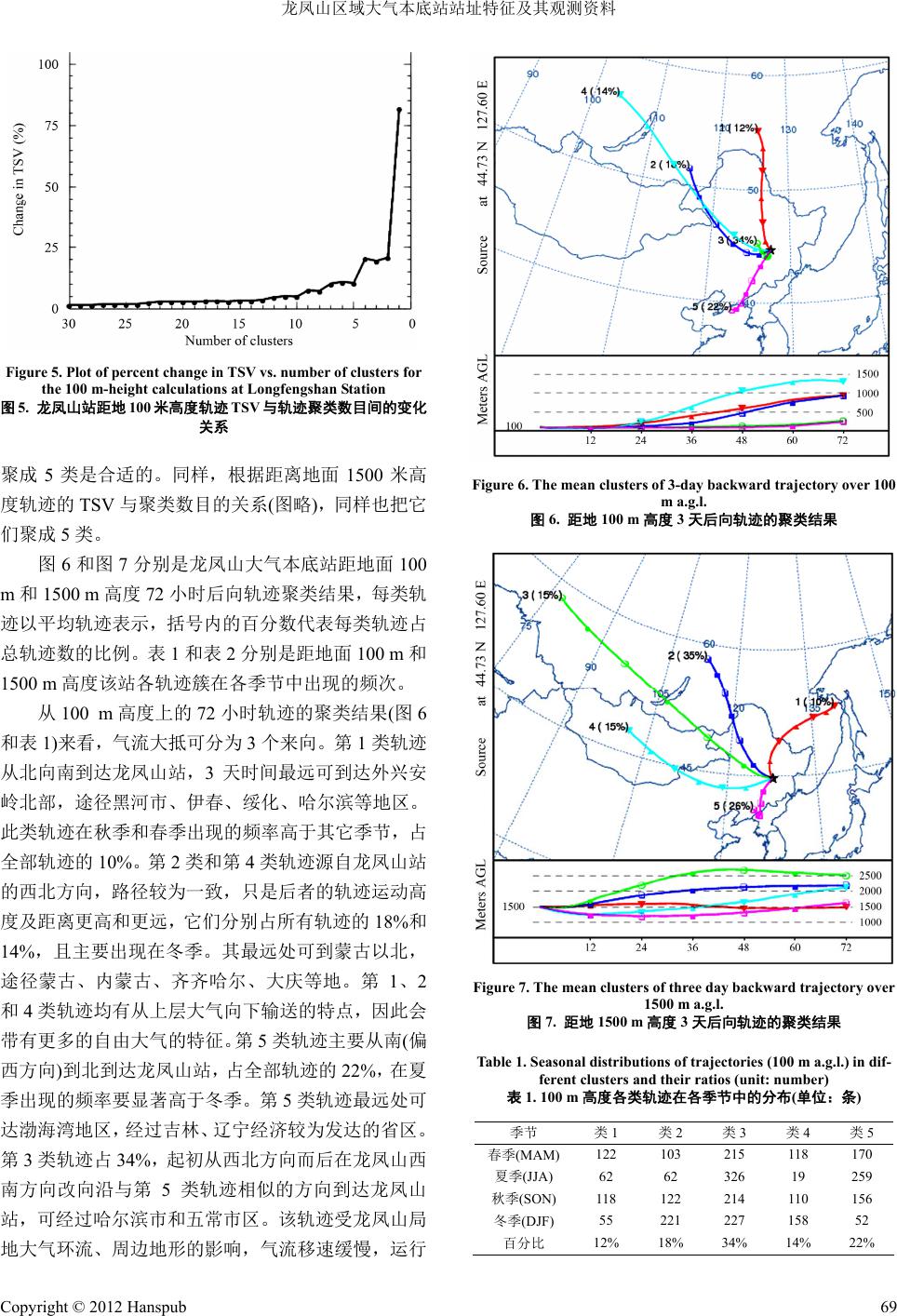

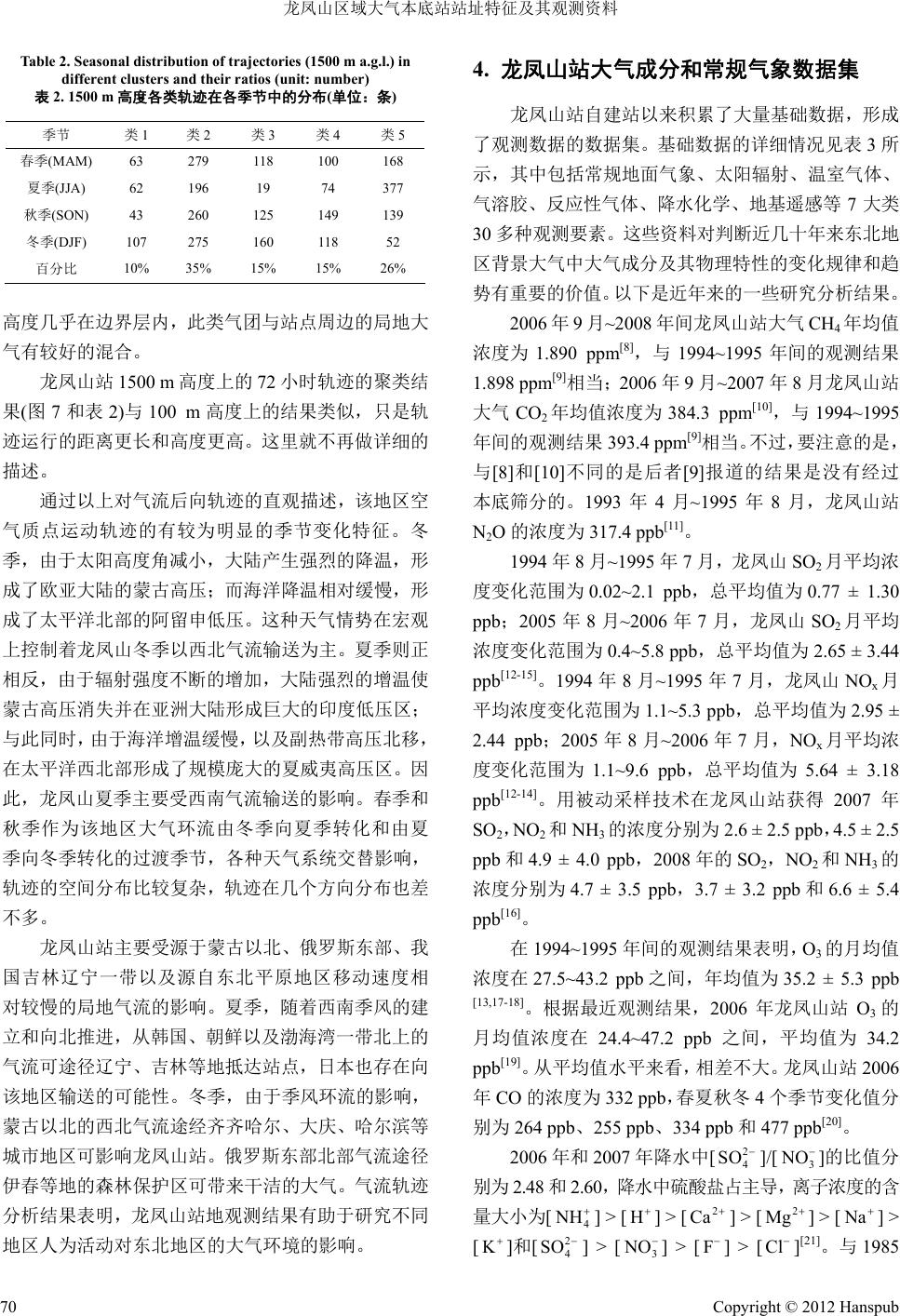

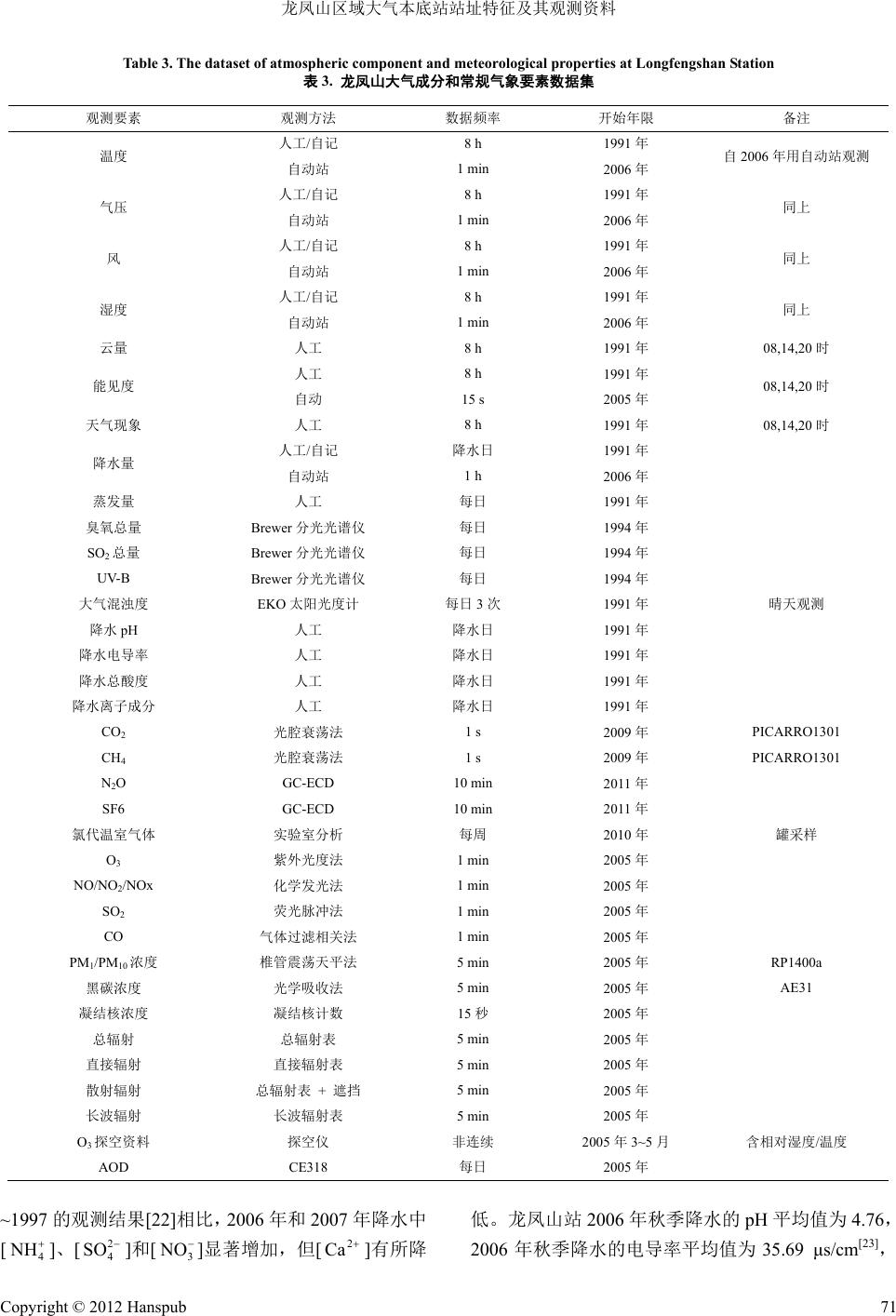

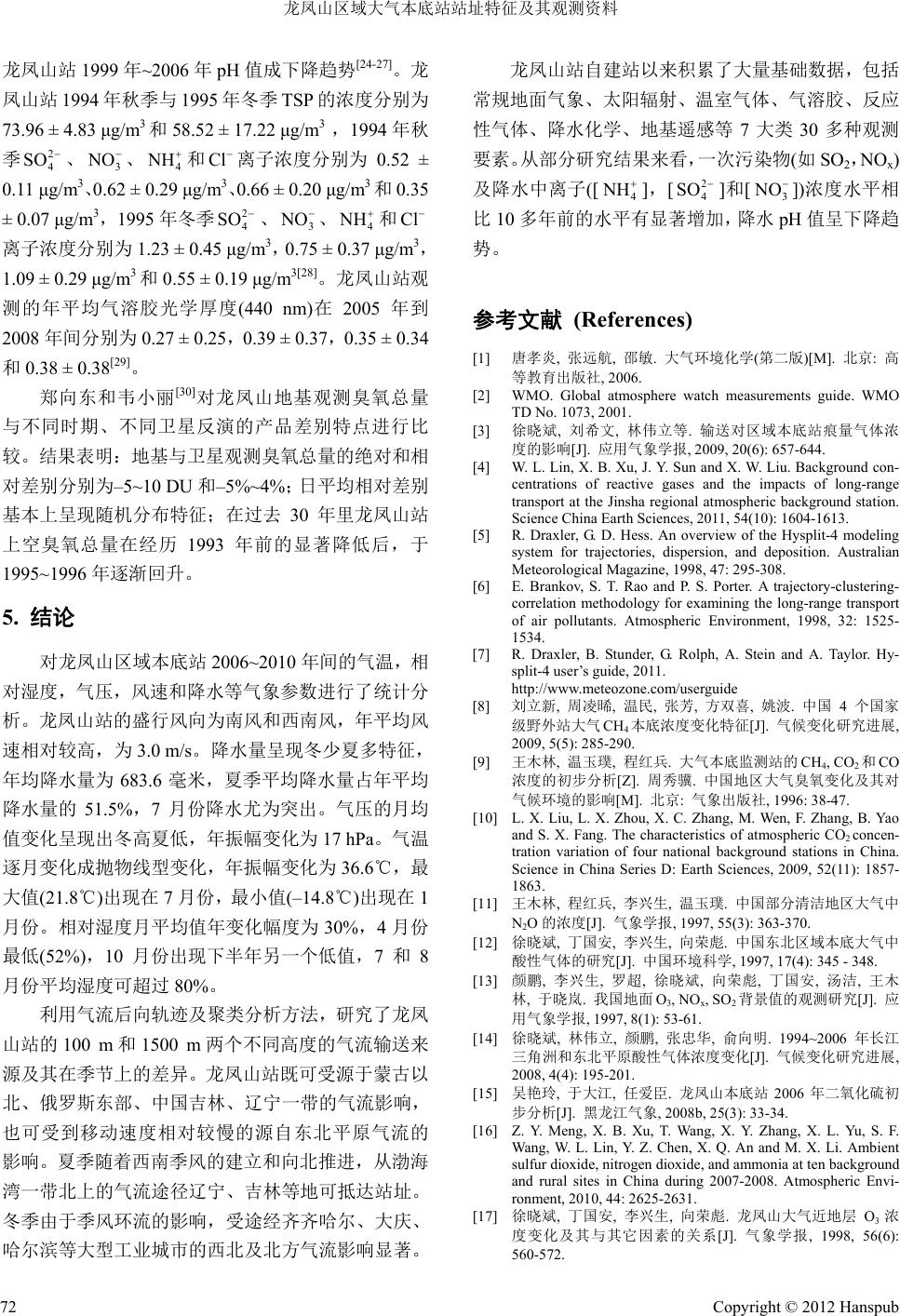

Climate Change Research Letters 气候变化研究快报, 2012, 1, 65-73 http://dx.doi.org/10.12677/ccrl.2012.12008 Published Online July 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ccrl) Environmental Characteristics and Its Observations at Longfengshan WMO Regional Atmospheric Background Station* Dajiang Yu1, Ya nling Wu1, Qingli Song1, Xin Dai1, Weili Lin2 1Longfengshan Atmospheric Background Station, Wuchang 2Center for Atmosphere Watch and Service, Meteorological Observation Center, China Meteorological Administration, Beijing Email: linweili@pku.org.cn Received: Apr. 1st, 2012; revised: Apr. 11th, 2012; accepted: Apr. 13th, 2012 Abstract: Longfengshan Regional Atmospheric Background Station is one of a few atmospheric background pollution monitoring stations at mid- and high-latitude regions in East Asia, and it is also one of the WMO GAW regional stations. The characteristics of weather and climate at Longfengshan Station are summarized. The regional distribution and sea- sonal variation of the airflow to the station are analyzed by trajectories calculation and clustering technique using the 2009-2010 NCEP reanalysis data. In summer, as the establishment and pushing forward of the southwest monsoon, the airflow from regions around the Bohai Bay can move north along Liaoning, Jilin provinces and arrived at the station. In winter, due to the influence of the monsoon circulation, the northwest and northern airflow passing over Qiqihar, Daqing, Harbin and other large industrial city have a significant influence. The airflow with a relatively slow movement and from the Northeast Plain of China can be transported to the station in different seasons. For decades, at Longfengshan Station, it has accumulated a lot of basic data, including conventional ground-based meteorological parameters, solar radiation, greenhouse gases, aerosols, reactive gases, precipitation chemistry, ground-base remote sensing, which is of seven major categories with more than 30 kinds of observation elements. The observational studies show that the concentrations of primary pollutants (such as SO2, NOx) and [4 NH ], [2 4 SO ] and [3 NO ] ions in precipitation have a significant increase when compared to the levels of 10 years ago, and the pH value in precipitation shows a downward trend. Keywords: Longfengshan; Regional Atmospheric Background Station; Atmospheric Composition; Regional Transport; Trends 龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料* 于大江 1,吴艳玲 1,宋庆利 1,代 鑫1,林伟立 2 1龙凤山大气本底站,五常 2中国气象局气象探测中心,大气成分观测与服务中心,北京 Email: linweili@pku.org.cn 收稿日期:2012 年4月1日;修回日期:2012 年4月11 日;录用日期:2012 年4月13 日 摘 要:龙凤山区域大气本底站(以下简称“龙凤山站”)是东亚中高纬度地区少数几个大气本底污染监测站之一, 也是 WMO GAW的成员站之一。本文分析和总结了龙凤山站的环境、气象和气候特征,并利用2009~2010 年 NCEP 再分析资料,通过后向轨迹聚类方法分析了该站的气流来源的区域分布和季节变化特征。夏季,随着西 南季风的建立和向北推进,从渤海湾一带北上的气流途径辽宁、吉林等地抵达该站。冬季,由于季风环流的影 响,受途经齐齐哈尔、大庆、哈尔滨等大型工业城市的西北及北方气流影响显著。在不同季节里龙凤山站都可 受到移动速度相对较慢的源自东北平原气流的影响。自建站以来,龙凤山站积累了大量基础数据,包括常规地 面气象、太阳辐射、温室气体、气溶胶、反应性气体、降水化学、地基遥感等 7大类30 多种观测要素。一次污 *资助项目:公益性气象行业专项“大气成分观测业务规范 数据综合处理系统研究 GYHY201206037”。 Copyright © 2012 Hanspub 65  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 Copyright © 2012 Hanspub 66 染物(如SO2,NOx)及降水中[ ],[ ]和[ 4 NH2 4 SO 3 NO ]离子浓度水平相比10 多年前的水平有显著增加,降水 pH 值呈下降趋势。 关键词:龙凤山;区域大气本底站;大气成分;区域输送;变化趋势 1. 引言 2. 龙凤山站地理环境和气候特征 2.1. 地理环境特征 工业化以来,人类的活动已经影响了地球大气中 物理和化学成分的变化,导致空气质量的变化并影响 了天气和气候变化[1]。因此,从全球和区域尺度上进 行长期的、可靠的、全面和系统的、与气候变化和空 气质量相关的大气化学成分和大气物理特征的观测, 为科学界提供预测将来大气状态和评估环境政策提 供科学的数据和手段是至关重要的[2]。龙凤山区域大 气本底监测站是中国气象局严格按照世界气象组织 (WMO)标准和最早建设的 3个区域大气本底站之一, 也是目前东亚中高纬度地区少数几个大气本底污染 监测站之一。龙凤山站是 WMO 全球大气观测网 (GAW)的区域本底观测站之一,并于 2005 年通过科 技部组织的国家野外站专家评审,首批进入大气成分 本底国家野外站。它位于中国东北地区,建于 1987 年,并于 1991 年10 月正式开始观测。观测要素从早 期的常规气象参数、臭氧总量和UVB 辐射、降水化 学成分等,发展到后来的温室气体、反应性气体、气 溶胶、太阳辐射等。目前,龙凤山站已经成为一个重 要的、综合的大气化学和大气环境科学研究的野外实 验基地和科研平台,支持了许多科研项目的开展。 龙凤山站(44˚44'N,127˚36'E,海拔 330.5 m)坐落 于黑龙江省东南部的五常市龙凤山水库西岸的凤山 山顶,地处松嫩平原和长白山山脉张广才岭的交界面 上(见图 1)。其西侧是东北平原,东侧是山脉林区。龙 凤山处在凤山国家自然保护区内,站址四周森林覆盖 良好,30 km半径范围内没有高密度的人口聚集区和 显著工业排放源,能满足大气本底长期观测的要求。 龙凤山站离黑龙江省会哈尔滨市区直线距离185 km, 离五常市区 60 km,离长春和吉林市区的直线距离分 别约为 200 km 和130 km。 2.2. 龙凤山站气候特征 龙凤山站位于亚欧大陆东部的中高纬度,西部和 西南部是松嫩平原,北部和东北部是小兴安岭山地, 东部和东南部是长白山系的张广才岭。按我国的气候 带划分,龙凤山站的气候属于中温带大陆性季风气 候。受极锋辐合带季风环流系统影响,具有明显的季 风特征,冬季风强于夏季风,而且来得早,夏季风则 来得迟。冬季风来自高纬内陆,受极地大陆气团控制, 严寒干燥,寒潮频繁,冬季漫长;夏季受热带海洋气 团影响,温热多雨。冬夏季风交替时,夏季风由南向 在此开展长期的区域本底观测,其目的是为了获 取反应东北平原地区因自然环境变化和人类活动导 致的大气成分及相关物理特性的变化趋势和变化规 律的基础数据,满足气候与环境变化的科学研究以及 气候预测预报业务对观测数据的需求,为政府制定环 境外交和可持续发展战略提供准确、可靠的基础性科 学数据。本底站观测结果的时间和空间代表性往往会 受到站址环境和不同气流来源的影响而不同[3,4]。为了 充分了解龙凤山站沿革、站址特征和不同气流输送对 观测结果的可能影响,本工作根据龙凤山站近年来地 面常规气象要素的观测结果分析该站的基本环境气 候特征,并利用气流轨迹模式对影响该站的气流来源 进行探讨,最后对该站多年来的观测数据及部分研究 结果进行介绍。 Figure 1. Geographic location of Longfengshan Station and its surrounding terrain, important cities and traffic maps 图1. 龙凤山站地理位置、周边地形及重要城市、交通分布图  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 北逐步发展,7月下旬~8 月上旬夏季风达到鼎盛,也 是龙凤山站降雨最集中的时期。8月中旬~9 月上旬, 夏季风逐渐后退,即由北向南结束。季风气候产生明 显的季节风,盛行风向交替变更。冬季盛行偏西或偏 北风,夏季盛行偏南或东南风。春、秋季较短,偏南、 偏北风交替变更。 2.3. 基本气象要素变化特征 自2006 年以来,龙凤山站装备了DYYZ2 型自动 气象站(长春气象仪器厂),观测的气象要素有环境温 度、湿度、露点温度、风速、风向、气压、降雨量, 数据的业务处理符合中国气象局气气象观测标准的 相关要求。图 2是2006~2010 年间按 4个季节统计的 地面 10 米高度的风向风速玫瑰图,其取值频率是每 小时的值。龙凤山站的地面盛行风向为南风和西南 风,夏季盛行风为南风偏东,冬季盛行风为南风偏西。 夏季平均风速最小,其它季节的平均风速较大且差异 小。夏季最大风速出现的扇区为SW-SSW-S;其它季 节最大风速出现的扇区为E-ESE-SE 和SW-S SW-S; 平均风速都超过了 3 m/s。 图3是2006~2010 年间龙凤山站气压,气温,相 对湿度,风速的月平均变化图。龙凤山站气压的月均 值变化呈现冬高夏低,年振幅变化为17 hPa。气温逐 月变化成抛物线型,年振幅变化为 36.6℃,最大值 (21.8℃)出现在 7月份,最小值(–14.8℃)出现在 1月份。 从月平均气温的标准偏差来看, 7~11月平均温度在不 同年份的变化比其它月份要小的多。相对湿度月平均 年变化幅度为 30%,4月份最低(52%),10月份 值 1.0 2.0 3.0 4.0 0 30 60 9 0 120 150 180 210 240 270 300 330 1.0 2.0 3.0 4.0 0 400 800 1200 1600 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 0 400 800 1200 1600 Wind Speed (m/s) MAM JJA SON DJF Wind Frequecny Count Frequency Figure 2. Rose maps of wind speeds and wind direction frequencies in different seasons at Longfengshan Station during 2006-2010 图2. 不同季节(2006~2010)龙凤山站地面风向频率及风速玫瑰图 123456789101112 960 965 970 975 980 985 990 P (hPa) 123456789101112 -20 -10 0 10 20 Month T (oC) 123456789101112 40 50 60 70 80 90 100 RH (%) Month 123456789101112 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 WS (m/s) Figure 3. Monthly changes of the mean values of air temperature (T), relative humidity (RH), pressure (P) and wind speed (WS) with (±1σ) at Longfengshan Station 图3. 龙凤山站气温(T), 相对湿度(RH), 气压(P)和风速(WS)的平均月变化(误差棒为年际月均值变化的标准偏差) Copyright © 2012 Hanspub 67  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 出现下半年另一个低值,7和8月份平均湿度可超过 80%。月平均风速低值出现在夏季,高值出现在冬春 季节,4月份的平均风速最高,为 3.5 m/s。龙凤山站 整体风速相对较高,年平均值3.0 m/s。 图4是龙凤山站 2006~2010 年间不同月份的平均 降水量和降水日数柱形图。龙凤山站的降水量呈现冬 少夏多的特征,2006~2010 年平均降水量为 683.6 毫 米,夏季(JJA)平均降水量为351.8 毫米,占年平均降 水量的 51.5%;7月份降水尤为突出,平均降水量 163.6 毫米,占年平均降水量的 23.9%;冬 季(DJF)平均降水 量仅为37.5 毫米,占年平均降水量的5.5 % ;春季 (MAM)平均降水量为196.6 毫米,秋季降水量为 97.7 毫米。降水日数并没有像降水量季节变化那么大,其 特征是夏季最多,春季次之,然后是冬季,最少的是 秋季。 3. 龙凤山站气流来源的区域分布和 季节变化特征 利用美国 NOAA/ARL(National Oceanic and At- mospheric Administration/Air Resources Laboratory) 123456789101112 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Rainfall (mm) Mont h 123456789101112 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Number of rainy day Figure 4. Monthly mean rain precipitation and precipitation days during 2006-2010 at Longfengshan Station 图4. 龙凤山站不同月份的平均降水量和降水日数(2006~2010) HYSPLIT 4.9轨迹模式对影响龙凤山站的气流轨迹进 行了计算。模式计算所用气象资料为美国国家环境预 报中心的全球再分析资料,垂直运动的计算方法采用 模式所默认的气象模式的垂直速度场,即采用地形随 动坐标系。模式详细介绍见文献[5]。后向轨迹计算时 间覆盖了2009 和2010 年,每6 h计算一条,轨迹运 行时间为72 h。分别计算了距地100 m和1500 m 共2 个高度的轨迹。最后根据轨迹的相似性原则把得到的 轨迹进行聚类,根据聚类的结果及每类中轨迹的季节 分布,分析空气质点的来向、源地及气团移动的路径, 定性研究站点的区域代表性。 轨迹是用于描述空气质点的运动路径,后(反)向 轨迹用于指示某空气质点的来源。后向轨迹通常用来 解释大气痕量物质的测量结果,建立源与受体之间的 关系[4]。经过反向轨迹计算得到的轨迹,彼此间相互 独立。聚类分析就是寻找轨迹之间的共性,通过统计 分类,找出气团在全年的运动规律,从而揭示可能的 污染物区域来源。把数量众多的单个轨迹,根据其相 似性程度组成类,最后用各类的特征来描述气团的运 动。这样,既减少单个轨迹的局限性和不确定性,又 得到具有宏观意义的结果[3,6]。 为了合理分类,必须描述样品或变量间的亲疏程 度。通常,类(簇)间的差异性可用簇间距离的差别来 判别。假设有 N条轨迹,定义每个簇的空间方差为簇 内每条轨迹与簇平均轨迹距离的平方和;每条轨迹在 起始时刻的空间方差为零,且各自独立为一簇。算出 所有可能组合的两个簇的空间方差。把空间距离最小 的两个簇合并为一个新簇,使得合并后所有簇的空间 方差之和(简称 TSV)比合并前增加最小。这种过程一 直进行到所有轨迹合并成为一个簇。最初几步TSV 迅 速增加,然后 TSV 增加缓慢,但到分成一定数量的簇 后,再进一步合并,则 TSV 又迅速增大,说明此时要 合并的两个簇不再具有相似性了。把 TSV 再次迅速增 加的点作为分簇过程的结束点,在 TSV 迅速增大之前 分出的簇为所得到的最终簇的数目[7]。算出各个簇的 平均轨迹,其代表了影响该站点气流输送的主要类型 和区域分布特征。根据各个簇包含的轨迹在每个月中 的分布可以了解轨迹运动在在季节上的差异。 图5距离地面 100米高度轨迹聚类计算过程得到 的TSV 与聚类数目的关系图。根据图 5,全部轨迹 Copyright © 2012 Hanspub 68  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 Figure 5. Plot of percent change in TSV vs. number of clusters for the 100 m-height calculations at Longfengshan Station 图5. 龙凤山站距地 100 米高度轨迹 TSV与轨迹聚类数目间的变化 关系 聚成 5类是合适的。同样,根据距离地面1500 米高 度轨迹的TSV 与聚类数目的关系(图略),同样也把它 们聚成 5类。 图6和图 7分别是龙凤山大气本底站距地面 100 m和1500 m高度 72 小时后向轨迹聚类结果,每类轨 迹以平均轨迹表示,括号内的百分数代表每类轨迹占 总轨迹数的比例。表1和表 2分别是距地面 100 m和 1500 m 高度该站各轨迹簇在各季节中出现的频次。 从100 m高度上的 72 小时轨迹的聚类结果(图6 和表 1)来看,气流大抵可分为 3个来向。第 1类轨迹 从北向南到达龙凤山站,3天时间最远可到达外兴安 岭北部,途径黑河市、伊春、绥化、哈尔滨等地区。 此类轨迹在秋季和春季出现的频率高于其它季节,占 全部轨迹的 10%。第 2类和第4类轨迹源自龙凤山站 的西北方向,路径较为一致,只是后者的轨迹运动高 度及距离更高和更远,它们分别占所有轨迹的18%和 14%,且主要出现在冬季。其最远处可到蒙古以北, 途径蒙古、内蒙古、齐齐哈尔、大庆等地。第 1、2 和4类轨迹均有从上层大气向下输送的特点,因此会 带有更多的自由大气的特征。第 5类轨迹主要从南(偏 西方向)到北到达龙凤山站,占全部轨迹的 22%,在夏 季出现的频率要显著高于冬季。第 5类轨迹最远处可 达渤海湾地区,经过吉林、辽宁经济较为发达的省区。 第3类轨迹占 34%,起初从西北方向而后在龙凤山西 南方向改向沿与第 5类轨迹相似的方向到达龙凤山 站,可经过哈尔滨市和五常市区。该轨迹受龙凤山局 地大气环流、周边地形的影响,气流移速缓慢,运行 Figure 6. The mean clusters of 3-day backward trajectory over 100 m a.g.l. 图6. 距地100 m高度3天后向轨迹的聚类结果 Figure 7. The mean clusters of three day backward trajectory over 1500 m a.g.l. 图7. 距地1 500 m高度3天后向轨迹的聚类结果 Table 1. Seasonal distributions of trajectories (100 m a.g.l.) in dif- ferent clusters and their ratios (unit: number) 表1. 100 m高度各类轨迹在各季节中的分布(单位:条) 季节 类1 类2 类3 类4 类5 春季(MAM) 122 103 215 118 170 夏季(JJA) 62 62 326 19 259 秋季(SON) 118 122 214 110 156 冬季(DJF) 55 221 227 158 52 百分比 12% 18% 34% 14% 22% Copyright © 2012 Hanspub 69  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 Table 2. Seasonal distribution of trajectories (1500 m a.g.l.) in different clusters and their ratios (unit: number) 表2. 1500 m高度各类轨迹在各季节中的分布(单位:条) 季节 类1 类2 类3 类4 类5 春季(MAM) 63 279 118 100 168 夏季(JJA) 62 196 19 74 377 秋季(SON) 43 260 125 149 139 冬季(DJF) 107 275 160 118 52 百分比 10% 35% 15% 15% 26% 高度几乎在边界层内,此类气团与站点周边的局地大 气有较好的混合。 龙凤山站 1500 m高度上的 72 小时轨迹的聚类结 果(图7和表2)与100 m高度上的结果类似,只是轨 迹运行的距离更长和高度更高。这里就不再做详细的 描述。 通过以上对气流后向轨迹的直观描述,该地区空 气质点运动轨迹的有较为明显的季节变化特征。冬 季,由于太阳高度角减小,大陆产生强烈的降温,形 成了欧亚大陆的蒙古高压;而海洋降温相对缓慢,形 成了太平洋北部的阿留申低压。这种天气情势在宏观 上控制着龙凤山冬季以西北气流输送为主。夏季则正 相反,由于辐射强度不断的增加,大陆强烈的增温使 蒙古高压消失并在亚洲大陆形成巨大的印度低压区; 与此同时,由于海洋增温缓慢,以及副热带高压北移, 在太平洋西北部形成了规模庞大的夏威夷高压区。因 此,龙凤山夏季主要受西南气流输送的影响。春季和 秋季作为该地区大气环流由冬季向夏季转化和由夏 季向冬季转化的过渡季节,各种天气系统交替影响, 轨迹的空间分布比较复杂,轨迹在几个方向分布也差 不多。 龙凤山站主要受源于蒙古以北、俄罗斯东部、我 国吉林辽宁一带以及源自东北平原地区移动速度相 对较慢的局地气流的影响。夏季,随着西南季风的建 立和向北推进,从韩国、朝鲜以及渤海湾一带北上的 气流可途径辽宁、吉林等地抵达站点,日本也存在向 该地区输送的可能性。冬季,由于季风环流的影响, 蒙古以北的西北气流途经齐齐哈尔、大庆、哈尔滨等 城市地区可影响龙凤山站。俄罗斯东部北部气流途径 伊春等地的森林保护区可带来干洁的大气。气流轨迹 分析结果表明,龙凤山站地观测结果有助于研究不同 地区人为活动对东北地区的大气环境的影响。 4. 龙凤山站大气成分和常规气象数据集 龙凤山站自建站以来积累了大量基础数据,形成 了观测数据的数据集。基础数据的详细情况见表 3所 示,其中包括常规地面气象、太阳辐射、温室气体、 气溶胶、反应性气体、降水化学、地基遥感等 7大类 30 多种观测要素。这些资料对判断近几十年来东北地 区背景大气中大气成分及其物理特性的变化规律和趋 势有重要的价值。以下是近年来的一些研究分析结果。 2006 年9月~2008 年间龙凤山站大气 CH4年均值 浓度为 1.890 ppm[8],与1994~1995 年间的观测结果 1.898 ppm[9]相当;2006 年9月~2007 年8月龙凤山站 大气 CO2年均值浓度为 384.3 ppm[10],与 1994~1995 年间的观测结果393.4 ppm[9]相当。不过,要注意的是, 与[8] 和[10]不同的是后者[9]报道的结果是没有经过 本底筛分的。1993年4月~1995 年8月,龙凤山站 N2O的浓度为317.4 ppb[11]。 1994 年8月~1995 年7月,龙凤山 SO2月平均浓 度变化范围为0.02~2.1 ppb,总平均值为 0.77 ± 1.30 ppb;2005 年8月~2006 年7月,龙凤山SO2月平均 浓度变化范围为0.4~5.8 ppb,总平均值为2.65 ± 3.44 ppb[12-15]。1994 年8月~1995 年7月,龙凤山 NOx月 平均浓度变化范围为 1.1~5.3 ppb,总平均值为 2.95 ± 2.44 ppb;2005 年8月~2006 年7月,NOx月平均浓 度变化范围为 1.1~9.6 ppb,总平均值为 5.64 ± 3.18 ppb[12-14]。用被动采样技术在龙凤山站获得2007 年 SO2,NO2和NH3的浓度分别为 2.6 ± 2.5 ppb,4.5 ± 2.5 ppb 和4.9 ± 4.0 ppb,2008 年的SO2,NO2和NH3的 浓度分别为 4.7 ± 3.5 ppb,3.7 ± 3.2 ppb和6.6 ± 5.4 ppb[16]。 在1994~1995 年间的观测结果表明,O3的月均值 浓度在 27.5~43.2 ppb之间,年均值为 35.2 ± 5.3 ppb [13,17-18]。根据最近观测结果,2006 年龙凤山站O3的 月均值浓度在 24.4~47.2 ppb 之间,平均值为 34.2 ppb[19]。从平均值水平来看,相差不大。龙凤山站 2006 年CO 的浓度为 332 ppb,春夏秋冬 4个季节变化值分 别为 264 ppb、255 ppb、334 ppb 和477 ppb[20]。 2006 年和 2007 年降水中[]/[ ]的比值分 别为 2.48 和2.60,降水中硫酸盐占主导,离子浓度的含 量大小为[ 2 4 SO 3 NO 4 NH ] > [H ] > [] > [] > [ 2 Ca 2 Mg N a ] > [K ]和[2 4 SO ] > [3 NO ] > [] > [][21]。与 1985 FCl Copyright © 2012 Hanspub 70  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 Copyright © 2012 Hanspub 71 Table 3. The dataset of atmospheric component and meteorological properties at Longfengshan Station 表3. 龙凤山大气成分和常规气象要素数据集 观测要素 观测方法 数据频率 开始年限 备注 人工/自记 8 h 1991 年 温度 自动站 1 min 2006 年 自2006 年用自动站观测 人工/自记 8 h 1991 年 气压 自动站 1 min 2006 年 同上 人工/自记 8 h 1991 年 风 自动站 1 min 2006 年 同上 人工/自记 8 h 1991 年 湿度 自动站 1 min 2006 年 同上 云量 人工 8 h 1991 年 08,14,20时 人工 8 h 1991 年 能见度 自动 15 s 2005 年 08,14,20 时 天气现象 人工 8 h 1991 年 08,14,20时 人工/自记 降水日 1991年 降水量 自动站 1 h 2006 年 蒸发量 人工 每日 1991年 臭氧总量 Brewer分光光谱仪 每日 1994年 SO2总量 Brewer分光光谱仪 每日 1994年 UV-B Brewer 分光光谱仪 每日 1994年 大气混浊度 EKO太阳光度计 每日 3次 1991年 晴天观测 降水 pH 人工 降水日 1991年 降水电导率 人工 降水日 1991年 降水总酸度 人工 降水日 1991年 降水离子成分 人工 降水日 1991年 CO2 光腔衰荡法 1 s 2009 年 PICARRO1301 CH4 光腔衰荡法 1 s 2009 年 PICARRO1301 N2O GC-ECD 10 min 2011 年 SF6 GC-ECD 10 min 2011 年 氯代温室气体 实验室分析 每周 2010年 罐采样 O3 紫外光度法 1 min 2005 年 NO/NO2/NOx 化学发光法 1 min 2005 年 SO2 荧光脉冲法 1 min 2005 年 CO 气体过滤相关法 1 min 2005 年 PM1/PM10 浓度 椎管震荡天平法 5 min 2005 年 RP1400a 黑碳浓度 光学吸收法 5 min 2005 年 AE31 凝结核浓度 凝结核计数 15秒 2005年 总辐射 总辐射表 5 min 2005 年 直接辐射 直接辐射表 5 min 2005 年 散射辐射 总辐射表 + 遮挡 5 min 2005 年 长波辐射 长波辐射表 5 min 2005 年 O3探空资料 探空仪 非连续 2005年3~5 月 含相对湿度/温度 AOD CE318 每日 2005年 ~1997 的观测结果[22]相比,2006年和 2007年降水中 [ ]、[ ]和[ ]显著增加,但[ 4 NH2 4 SO 3 NO 2 Ca ]有所降 低。龙凤山站2006 年秋季降水的pH 平均值为4.76, 2006 年秋季降水的电导率平均值为 35.69 μs/cm[23],  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 龙凤山站1999 年~2006 年pH 值成下降趋势[24-27]。龙 凤山站 1994 年秋季与 1995 年冬季TSP的浓度分别为 73.96 ± 4.83 μg/m3和58.52 ± 17.22 μg/m3 ,1994 年秋 季、、和 Cl 2 4 SO 3 NO 4 NH 离子浓度分别为 0.52 ± 0.11 μg/m3、0.62 ± 0.29 μg/m3、0.66 ± 0.20 μg/m3和0.35 ± 0.07 μg/m3,1995年冬季、 、 2 4 SO 3 NO 4 NH 和Cl 离子浓度分别为1.23 ± 0.45 μg/m3,0.75 ± 0.37 μg/m3, 1.09 ± 0.29 μg/m3和0.55 ± 0.19 μg/m3[28]。龙凤山站观 测的年平均气溶胶光学厚度(440 nm)在2005 年到 2008 年间分别为 0.27 ± 0.25,0.39 ± 0.37,0.35 ± 0.34 和0.38 ± 0.38[29]。 郑向东和韦小丽[30]对龙凤山地基观测臭氧总量 与不同时期、不同卫星反演的产品差别特点进行比 较。结果表明:地基与卫星观测臭氧总量的绝对和相 对差别分别为–5~10 DU 和–5%~4%;日平均相对差别 基本上呈现随机分布特征;在过去30 年里龙凤山站 上空臭氧总量在经历1993 年前的显著降低后,于 1995~1996 年逐渐回升。 5. 结论 对龙凤山区域本底站 2006~2010 年间的气温,相 对湿度,气压,风速和降水等气象参数进行了统计分 析。龙凤山站的盛行风向为南风和西南风,年平均风 速相对较高,为3.0 m/s。降水量呈现冬少夏多特征, 年均降水量为 683.6 毫米,夏季平均降水量占年平均 降水量的 51.5%,7月份降水尤为突出。气压的月均 值变化呈现出冬高夏低,年振幅变化为 17 hPa。气温 逐月变化成抛物线型变化,年振幅变化为36.6℃,最 大值(21.8℃)出现在 7月份,最小值(–14.8℃)出现在 1 月份。相对湿度月平均值年变化幅度为30 %,4月份 最低(52%),10 月份出现下半年另一个低值,7和8 月份平均湿度可超过 80%。 利用气流后向轨迹及聚类分析方法,研究了龙凤 山站的 100 m和1500 m两个不同高度的气流输送来 源及其在季节上的差异。龙凤山站既可受源于蒙古以 北、俄罗斯东部、中国吉林、辽宁一带的气流影响, 也可受到移动速度相对较慢的源自东北平原气流的 影响。夏季随着西南季风的建立和向北推进,从渤海 湾一带北上的气流途径辽宁、吉林等地可抵达站址。 冬季由于季风环流的影响,受途经齐齐哈尔、大庆、 哈尔滨等大型工业城市的西北及北方气流影响显著。 龙凤山站自建站以来积累了大量基础数据,包括 常规地面气象、太阳辐射、温室气体、气溶胶、反应 性气体、降水化学、地基遥感等7大类 30 多种观测 要素。从部分研究结果来看,一次污染物(如SO2,NOx) 及降水中离子([ 4 NH ],[ ]和[])浓度水平相 比10 多年前的水平有显著增加,降水 pH值呈下降趋 势。 2 4 SO 3 NO 参考文献 (References) [1] 唐孝炎, 张远航, 邵敏. 大气环境化学(第二版)[M]. 北京: 高 等教育出版社, 2006. [2] WMO. Global atmosphere watch measurements guide. WMO TD No. 1073, 2001. [3] 徐晓斌, 刘希文, 林伟立等. 输送对区域本底站痕量气体浓 度的影响[J]. 应用气象学报, 2009, 20(6): 657-644. [4] W. L. Lin, X. B. Xu, J. Y. Sun and X. W. Liu. Background con- centrations of reactive gases and the impacts of long-range transport at the Jinsha regional atmospheric background station. Science China Earth Sciences, 2011, 54(10): 1604-1613. [5] R. Draxler, G. D. Hess. An overview of the Hysplit-4 modeling system for trajectories, dispersion, and deposition. Australian Meteorological Magazine, 1998, 47: 295-308. [6] E. Brankov, S. T. Rao and P. S. Porter. A trajectory-clustering- correlation methodology for examining the long-range transport of air pollutants. Atmospheric Environment, 1998, 32: 1525- 1534. [7] R. Draxler, B. Stunder, G. Rolph, A. Stein and A. Taylor. Hy- split-4 user’s guide, 2011. http://www.meteozone.com/userguide [8] 刘立新, 周凌晞, 温民, 张芳, 方双喜, 姚波. 中国 4个国家 级野外站大气 CH4本底浓度变化特征[J]. 气候变化研究进展, 2009, 5(5): 285-290. [9] 王木林, 温玉璞, 程红兵. 大气本底监测站的 CH4, CO2和CO 浓度的初步分析[Z]. 周秀骥. 中国地区大气臭氧变化及其对 气候环境的影响[M]. 北京: 气象出版社, 1996: 38-47. [10] L. X. Liu, L. X. Zhou, X. C. Zhang, M. Wen, F. Zhang, B. Yao and S. X. Fang. The characteristics of atmospheric CO2 concen- tration variation of four national background stations in China. Science in China Series D: Earth Sciences, 2009, 52(11): 1857- 1863. [11] 王木林, 程红兵, 李兴生, 温玉璞. 中国部分清洁地区大气中 N2O的浓度[J]. 气象学报, 1997, 55(3): 363-370. [12] 徐晓斌, 丁国安, 李兴生, 向荣彪. 中国东北区域本底大气中 酸性气体的研究[J]. 中国环境科学, 1997, 17(4): 345 - 348. [13] 颜鹏, 李兴生, 罗超, 徐晓斌, 向荣彪, 丁国安, 汤洁, 王木 林, 于晓岚. 我国地面 O3, NOx, SO2背景值的观测研究[J]. 应 用气象学报, 1997, 8(1): 53-61. [14] 徐晓斌, 林伟立, 颜鹏, 张忠华, 俞向明. 1994~2006 年长江 三角洲和东北平原酸性气体浓度变化[J]. 气候变化研究进展, 2008, 4(4): 195-201. [15] 吴艳玲, 于大江, 任爱臣. 龙凤山本底站 2006 年二氧化硫初 步分析[J]. 黑龙江气象, 2008b, 25(3): 33-34. [16] Z. Y. Meng, X. B. Xu, T. Wang, X. Y. Zhang, X. L. Yu, S. F. Wang, W. L. Lin, Y. Z. Chen, X. Q. An and M. X. Li. Ambient sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and ammonia at ten background and rural sites in China during 2007-2008. Atmospheric Envi- ronment, 2010, 44: 2625-2631. [17] 徐晓斌, 丁国安, 李兴生, 向荣彪. 龙凤山大气近地层 O3浓 度变化及其与其它因素的关系[J]. 气象学报, 1998, 56(6): 560-572. Copyright © 2012 Hanspub 72  龙凤山区域大气本底站站址特征及其观测资料 Copyright © 2012 Hanspub 73 [18] G. Ding, X. Xu, R. Xiang, X. Li and Z. Zhang. Research on surface O3 with meteorological conditions under atmospheric background conditions in Northeast China. Acta Meteorologica Sinica, 1997, 11(4): 478-488. [19] 林伟立, 徐晓斌, 于大江, 代鑫, 张忠华, 孟昭阳, 王瑛. 龙 凤山区域大气本底台站反应性气体观测质量控制[J]. 气象, 2009, 35(11): 93-100. [20] 吴艳玲, 徐宏辉, 于大江. 龙凤山区域大气本底站一氧化碳 浓度的变化特征[J]. 环境化学, 2008, 27(6): 847-848. [21] Y. Li, X. Yu, H. Cheng, W. Lin, J. Tang and S. Wang. Chemical characteristics of precipitation at three Chinese regional back- ground stations from 2006 to 2007. Atmospheric Research, 2010, 96: 173-183. [22] 杨东贞, 周怀刚, 张忠华. 中国区域空气污染本底站的降水 化学特征[J]. 应用气象学报, 2002, 13(4): 430-439. [23] 那济海, 高永刚, 温秀卿, 刘丹, 张剑侠. 黑龙江省 2006 年秋 季酸雨成因及影响分析[J]. 黑龙江气象, 2007, 4: 17-18. [24] 丁国安, 徐晓斌, 房秀梅, 金淑平, 徐霞, 汤洁, 刘奇俊, 王 淑凤, 王文兴. 中国酸雨现状及发展趋势[J]. 科学通报, 1997, 42(2): 169-173. [25] G. Ding, X. Xu, X. Fang, S. Jin, X. Xu, J. Tang, Q. Liu, S. Wang and W. Wang. Current status and future of acid rain in China. Chinese Science Bulletin, 1997, 42(24): 2076-2081. [26] 丁国安, 徐晓斌, 王淑凤, 于晓岚, 程红兵. 中国气象局酸雨 网基本资料数据集及初步分析[J]. 应用气象学报, 2004, 15(增刊): 83-94. [27] Y. Zhao and Q. Hou. Characteristics of the acid rain variation in China during 1993-2006 and associated causes. Acta Meteo- rologica Sinica, 2010, 24(2): 239-250. [28] 杨东贞, 于晓岚, 房秀梅, 吴凡, 李兴生. 区域站和基准站气 溶胶的分析[J]. 应用气象学报, 1996, 7(4): 396-405. [29] P. Wang, H. Z. Che, X. C. Zhang, Q. L. Song, Y. Q. Wang, Z. H. Zhang, X. Dai and D. J. Yu. Aerosol optical properties of re- gional background atmosphere in Northeast China. Atmospheric Environment, 2010, 44: 4404-4412. [30] 郑向东, 韦小丽. 中国4个地点地基与卫星臭氧总量长期观 测比较[J]. 应用气象学报, 2010, 21(1): 1-10. |