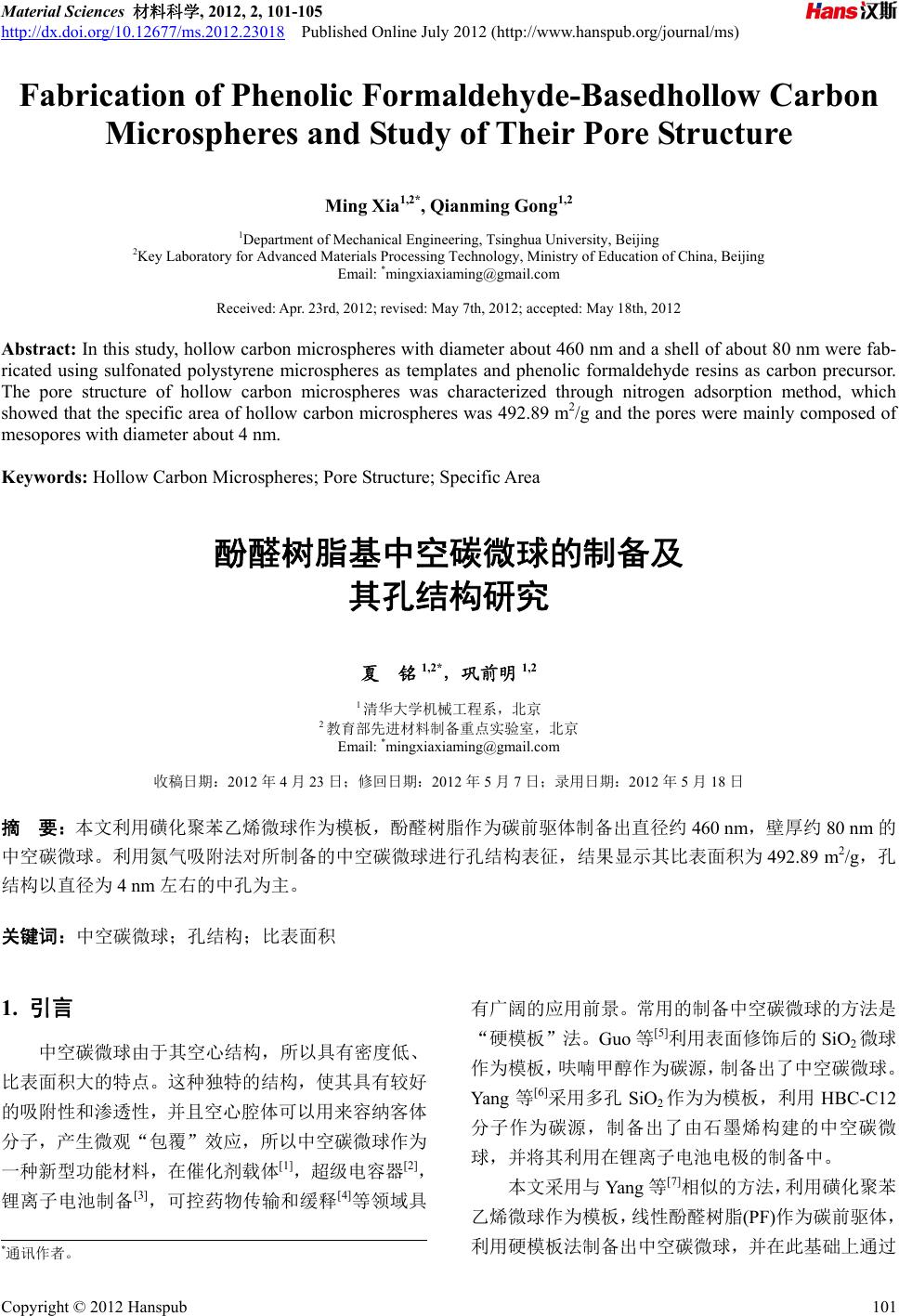

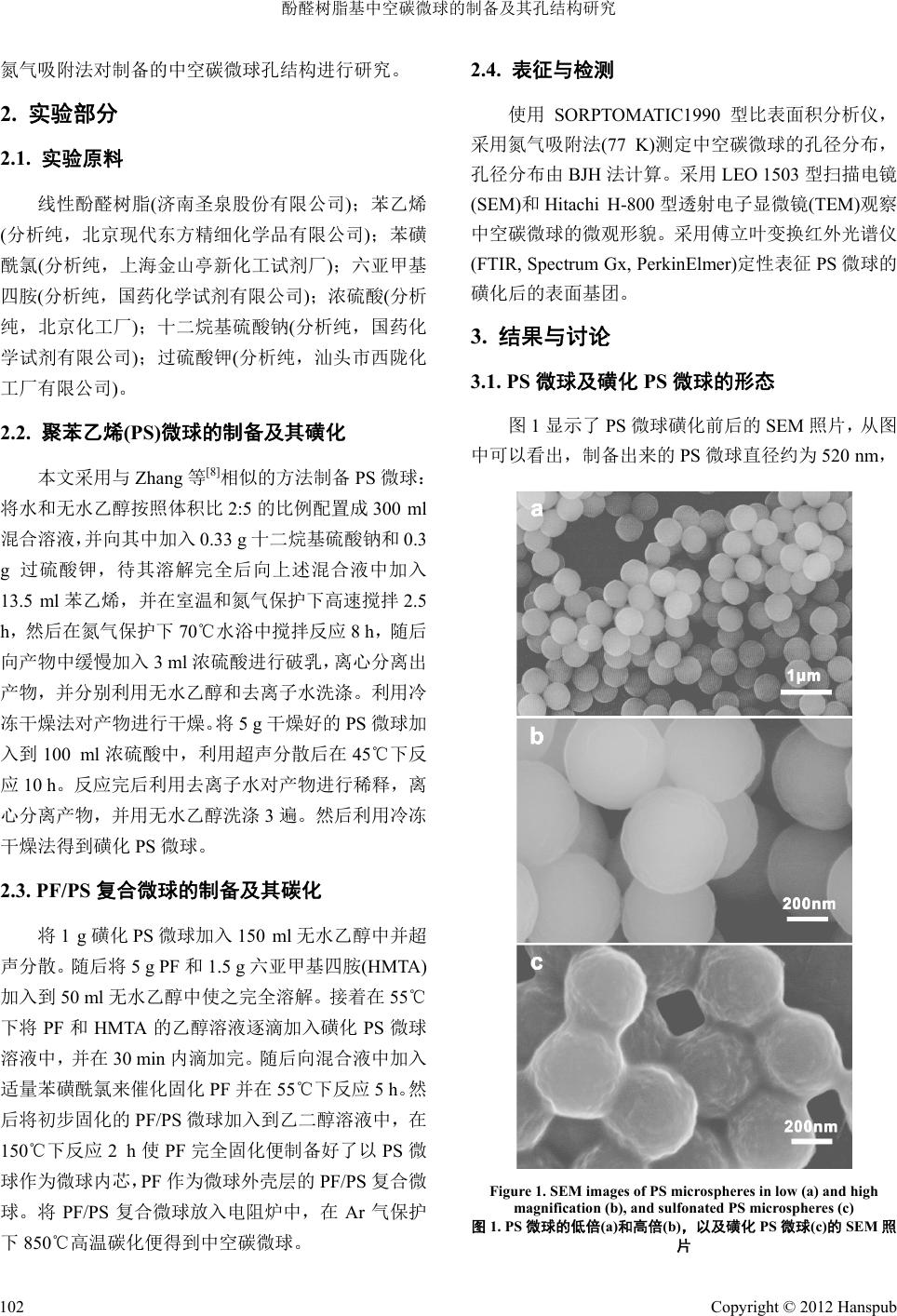

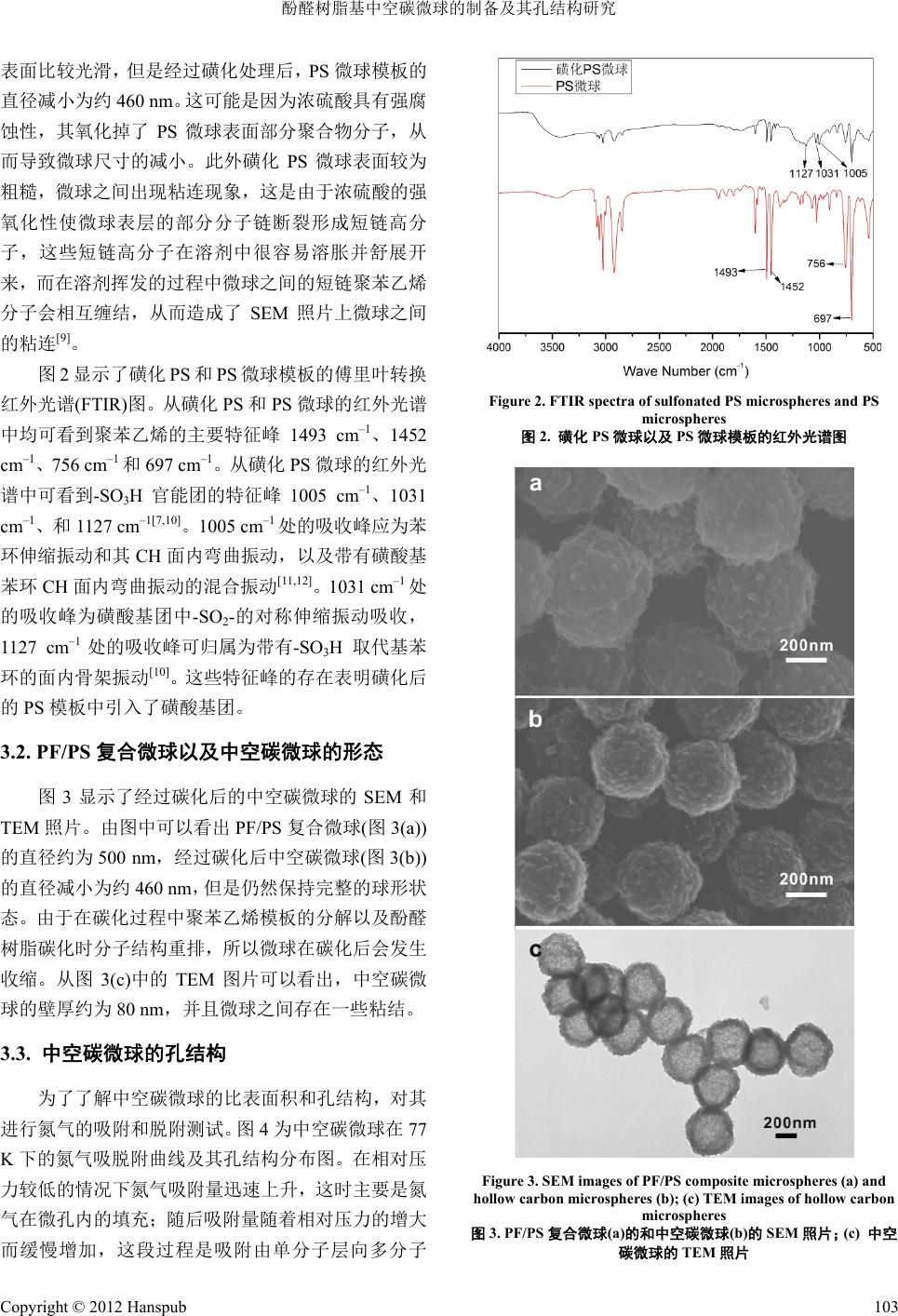

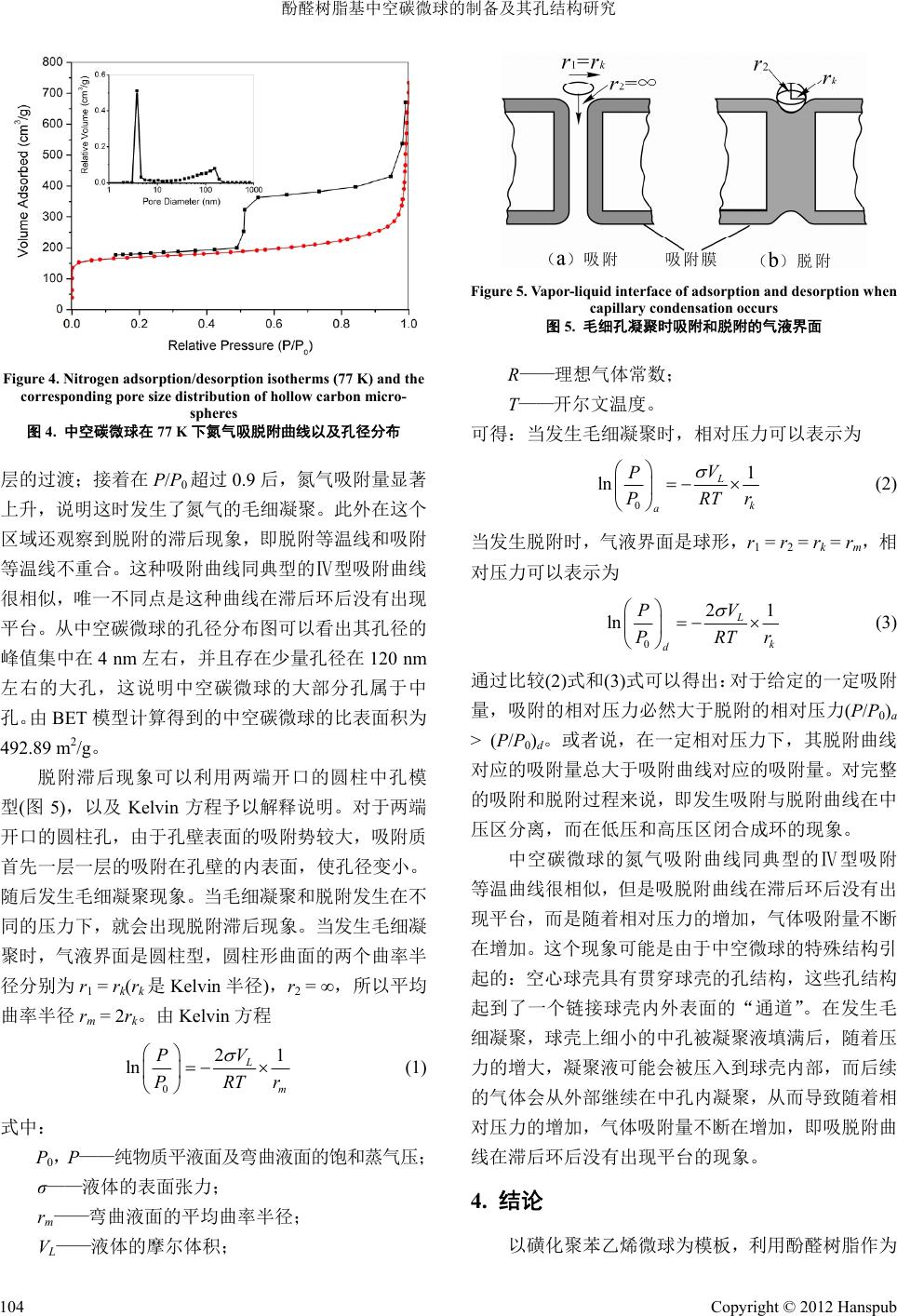

Material Sciences 材料科学, 2012, 2, 101-105 http://dx.doi.org/10.12677/ms.2012.23018 Published Online July 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ms) Fabrication of Phenolic Formaldehyde-Basedhollow Carbon Microspheres and Study of Their Pore Structure Ming Xia1,2*, Qianming Gong1,2 1Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University, Beijing 2Key Laboratory for Advanced Materials Processing Technology, Ministry of Education of China, Beijing Email: *mingxiaxiaming@gmail.com Received: Apr. 23rd, 2012; revised: May 7th, 2012; accepted: May 18th, 2012 Abstract: In this study, hollow carbon microspheres with diameter about 460 nm and a shell of about 80 nm were fab- ricated using sulfonated polystyrene microspheres as templates and phenolic formaldehyde resins as carbon precursor. The pore structure of hollow carbon microspheres was characterized through nitrogen adsorption method, which showed that the specific area of hollow carbon microspheres was 492.89 m2/g and the pores were mainly composed of mesopores with diameter about 4 nm. Keywords: Hollow Carbon Microspheres; Pore Structure; Specific Area 酚醛树脂基中空碳微球的制备及 其孔结构研究 夏 铭1,2*,巩前明 1,2 1清华大学机械工程系,北京 2教育部先进材料制备重点实验室,北京 Email: *mingxiaxiaming@gmail.com 收稿日期:2012 年4月23 日;修回日期:2012年5月7日;录用日期:2012 年5月18 日 摘 要:本文利用磺化聚苯乙烯微球作为模板,酚醛树脂作为碳前驱体制备出直径约460 nm,壁厚约 80 nm 的 中空碳微球。利用氮气吸附法对所制备的中空碳微球进行孔结构表征,结果显示其比表面积为 492.89 m2/g,孔 结构以直径为4 nm 左右的中孔为主。 关键词:中空碳微球;孔结构;比表面积 1. 引言 中空碳微球由于其空心结构,所以具有密度低、 比表面积大的特点。这种独特的结构,使其具有较好 的吸附性和渗透性,并且空心腔体可以用来容纳客体 分子,产生微观“包覆”效应,所以中空碳微球作为 一种新型功能材料,在催化剂载体[1],超级电容器[2], 锂离子电池制备[3],可控药物传输和缓释[4]等领域具 有广阔的应用前景。常用的制备中空碳微球的方法是 “硬模板”法。Guo等[5]利用表面修饰后的 SiO2微球 作为模板,呋喃甲醇作为碳源,制备出了中空碳微球。 Yang 等[6]采用多孔 SiO2作为为模板,利用HBC-C12 分子作为碳源,制备出了由石墨烯构建的中空碳微 球,并将其利用在锂离子电池电极的制备中。 本文采用与Yang 等[7]相似的方法,利用磺化聚苯 乙烯微球作为模板,线性酚醛树脂(PF)作为碳前驱体, 利用硬模板法制备出中空碳微球,并在此基础上通过 *通讯作者。 Copyright © 2012 Hanspub 101  酚醛树脂基中空碳微球的制备及其孔结构研究 氮气吸附法对制备的中空碳微球孔结构进行研究。 2. 实验部分 2.1. 实验原料 线性酚醛树脂(济南圣泉股份有限公司);苯乙烯 (分析纯,北京现代东 方精细 化 学品 有限公 司);苯磺 酰氯(分析纯,上海金山亭新化 工试 剂厂);六亚甲基 四胺(分析纯,国药化学试剂有限公司);浓硫酸(分析 纯,北京化工厂);十二烷基硫酸钠(分析纯,国药化 学试剂有限公司);过硫酸钾(分析纯,汕头市西陇化 工厂有限公司)。 2.2. 聚苯乙烯(PS)微球的制备及其磺化 本文采用与Zhang 等[8]相似的方法制备 PS微球: 将水和无水乙醇按照体积比2:5 的比例配置成 300 ml 混合溶液,并向其中加入 0.33 g十二烷基硫酸钠和 0.3 g过硫酸钾,待其溶解完全后向上述混合液中加入 13.5 ml苯乙烯,并在室温和氮气保护下高速搅拌2.5 h,然后在氮气保护下70℃水浴中搅拌反应 8 h,随后 向产物中缓慢加入 3 ml 浓硫酸进行破乳,离心分离出 产物,并分别利用无水乙醇和去离子水洗涤。利用冷 冻干燥法对产物进行干燥。将 5 g 干燥好的 PS微球加 入到 100 ml浓硫酸中,利用超声分散后在 45℃下反 应10 h。反应完后利用去离子水对产物进行稀释,离 心分离产物,并用无水乙醇洗涤 3遍。然后利用冷冻 干燥法得到磺化PS 微球。 2.3. PF/PS复合微球的制备及其碳化 将1 g磺化 PS 微球加入 150 ml无水乙醇中并超 声分散。随后将5 g PF 和1.5 g 六亚甲基四胺(HMTA) 加入到 50 ml 无水乙醇中使之完全溶解。接着在 55℃ 下将 PF 和HMTA的乙醇溶液逐滴加入磺化 PS微球 溶液中,并在 30 min 内滴加完。随后向混合液中加入 适量苯磺酰氯来催化固化PF 并在55℃下反应 5 h。然 后将初步固化的PF/PS 微球加入到乙二醇溶液中,在 150℃下反应2 h使PF 完全固化便制备好了以 PS 微 球作为微球内芯,PF 作为微球外壳层的PF/PS 复合微 球。将 PF/PS 复合微球放入电阻炉中,在 Ar气保护 下850℃高温碳化便得到中空碳微球。 2.4. 表征与检测 使用 SORPTOMATIC1990 型比表面积分析仪, 采用氮气吸附法(77 K)测定中空碳微球的孔径分布, 孔径分布由BJH 法计算。采用LEO 1503 型扫描电镜 (SEM)和Hitachi H-800型透射电子显微镜(TEM)观察 中空碳微球的微观形貌。采用傅立叶变换红外光谱仪 (FTIR, Spectrum Gx, PerkinElmer)定性表征 PS微球的 磺化后的表面基团。 3. 结果与讨论 3.1. PS微球及磺化 PS 微球的形态 图1显示了PS 微球磺化前后的SEM 照片,从图 中可以看出,制备出来的PS 微球直径约为520 nm, Figure 1. SEM images of PS microspheres in low (a) and high magnification (b), and sulfonated PS microspheres (c) 图1. PS微球的低倍(a)和高倍(b),以及磺化 PS 微球(c)的SEM 照 片 Copyright © 2012 Hanspub 102  酚醛树脂基中空碳微球的制备及其孔结构研究 表面比较光滑,但是经过磺化处理后,PS微球模板的 直径减小为约460 nm。这可能是因为浓硫酸具有强腐 蚀性,其氧化掉了 PS 微球表面部分聚合物分子,从 而导致微球尺寸的减小。此外磺化PS 微球表面较为 粗糙,微球之间出现粘连现象,这是由于浓硫酸的强 氧化性使微球表层的部分分子链断裂形成短链高分 子,这些短链高分子在溶剂中很容易溶胀并舒展开 来,而在溶剂挥发的过程中微球之间的短链聚苯乙烯 分子会相互缠结,从而造成了 SEM 照片上微球之间 的粘连[9]。 图2显示了磺化 PS 和PS 微球模板的傅里叶转换 红外光谱(FTIR)图。从磺化 PS 和PS 微球的红外光谱 中均可看到聚苯乙烯的主要特征峰 1493 cm–1、1452 cm–1、756 cm–1和697 cm–1。从磺化 PS 微球的红外光 谱中可看到-SO3H官能团的特征峰1005 cm–1、1031 cm–1、和1127 cm–1[7,10]。1005 cm–1 处的吸收峰应为苯 环伸缩振动和其 CH 面内弯曲振动,以及带有磺酸基 苯环 CH面内弯曲振动的混合振动[11,12]。1031 cm–1 处 的吸收峰为磺酸基团中-SO2-的对称伸缩振动吸收, 1127 cm–1 处的吸收峰可归属为带有-SO3H取代基苯 环的面内骨架振动[10]。这些特征峰的存在表明磺化后 的PS模板中引入了磺酸基团。 3.2. PF/PS复合微球以及中空碳微球的形态 图3显示了经过碳化后的中空碳微球的 SEM 和 TEM 照片。由图中可以看出PF/PS 复合微球(图3(a)) 的直径约为 500 nm,经过碳化后中空碳微球(图3(b)) 的直径减小为约460 nm,但是仍然保持完整的球形状 态。由于在碳化过程中聚苯乙烯模板的分解以及酚醛 树脂碳化时分子结构重排,所以微球在碳化后会发生 收缩。从图 3(c)中的 TEM图片可以看出,中空碳微 球的壁厚约为80 nm,并且微球之间存在一些粘结。 3.3. 中空碳微球的孔结构 为了了解中空碳微球的比表面积和孔结构,对其 进行氮气的吸附和脱附测试。图 4为中空碳微球在77 K下的氮气吸脱附曲线及其孔结构分布图。在相对压 力较低的情况下氮气吸附量迅速上升,这时主要是氮 气在微孔内的填充;随后吸附量随着相对压力的增大 而缓慢增加,这段过程是吸附由单分子层向多分子 Figure 2. FTIR spectra of sulfonated PS microspheres and PS microspheres 图2. 磺化 PS 微球以及 PS 微球模板的红外光谱图 Figure 3. SEM images of PF/PS composite microspheres (a) and hollow carbon microspheres (b); (c) TEM images of hollow carbon microspheres 图3. PF/PS复合微球(a)的和中空碳微球(b)的SEM照片;(c) 中空 碳微球的 TEM 照片 Copyright © 2012 Hanspub 103  酚醛树脂基中空碳微球的制备及其孔结构研究 (cm 3 /g) Figure 4. Nitrogen adsorption/desorption isotherms (77 K) and the corresponding pore size distribution of hollow carbon micro- spheres 图4. 中空碳微球在 77 K下氮气吸脱附曲线以及孔径分布 层的过渡;接着在P/P0超过 0.9后,氮气吸附量显著 上升,说明这时发生了氮气的毛细凝聚。此外在这个 区域还观察到脱附的滞后现象,即脱附等温线和吸附 等温线不重合。这种吸附曲线同典型的Ⅳ型吸附曲线 很相似,唯一不同点是这种曲线在滞后环后没有出现 平台。从中空碳微球的孔径分布图可以看出其孔径的 峰值集中在 4 nm左右,并且存在少量孔径在 120 nm 左右的大孔,这说明中空碳微球的大部分孔属于中 孔。由BET 模型计算得到的中空碳微球的比表面积为 492.89 m2/g。 脱附滞后现象可以利用两端开口的圆柱中孔模 型(图5),以及Kelvin 方程予以解释说明。对于两端 开口的圆柱孔,由于孔壁表面的吸附势较大,吸附质 首先一层一层的吸附在孔壁的内表面,使孔径变小。 随后发生毛细凝聚现象。当毛细凝聚和脱附发生在不 同的压力下,就会出现脱附滞后现象。当发生毛细凝 聚时,气液界面是圆柱型,圆柱形曲面的两个曲率半 径分别为r1 = rk(rk是Kelvin 半径),r2 = ∞,所以平均 曲率半径rm = 2rk。由 Kelvin 方程 0 21 ln L m V P PRT r (1) 式中: P0,P——纯物质平液面及弯曲液面的饱和蒸气压; σ——液体的表面张力; rm——弯曲液面的平均曲率半径; VL——液体的摩尔体积; Figure 5. Vapor-liquid interface of adsorption and desorption when capillary condensation occurs 图5. 毛细孔凝聚时吸附和脱附的气液界面 R——理想气体常数; T——开尔文温度。 可得:当发生毛细凝聚时,相对压力可以表示为 0 1 ln L k a V P PRT r (2) 当发生脱附时,气液界面是球形,r1 = r2 = rk = rm,相 对压力可以表示为 0 21 ln L k d V P PRT r (3) 通过比较(2)式和(3)式可以得出:对于给定的一定吸附 量,吸附的相对压力必然大于脱附的相对压力(P/P0)a > (P/P0)d。或者说,在一定相对压力下,其脱附曲线 对应的吸附量总大于吸附曲线对应的吸附量。对完整 的吸附和脱附过程来说,即发生吸附与脱附曲线在中 压区分离,而在低压和高压区闭合成环的现象。 中空碳微球的氮气吸附曲线同典型的Ⅳ型吸附 等温曲线很相似,但是吸脱附曲线在滞后环后没有出 现平台,而是随着相对压力的增加,气体吸附量不断 在增加。这个现象可能是由于中空微球的特殊结构引 起的:空心球壳具有贯穿球壳的孔结构,这些孔结构 起到了一个链接球壳内外表面的“通道”。在发生毛 细凝聚,球壳上细小的中孔被凝聚液填满后,随着压 力的增大,凝聚液可能会被压入到球壳内部,而后续 的气体会从外部继续在中孔内凝聚,从而导致随着相 对压力的增加,气体吸附量不断在增加,即吸脱附曲 线在滞后环后没有出现平台的现象。 4. 结论 以磺化聚苯乙烯微球为模板,利用酚醛树脂作为 Copyright © 2012 Hanspub 104  酚醛树脂基中空碳微球的制备及其孔结构研究 Copyright © 2012 Hanspub 105 碳前驱体,通过低温和高温两步固化以及碳化制备出 直径约 460 nm,壁厚约80 nm 的中空碳微球。氮气吸 附测试表明这种中空碳微球的比表面积约为 492.89 m2/g,其孔结构以直径为 4 nm左右,贯通球壳内外的 中孔为主。 5. 致谢 感谢航空工业先研基金(2006273)对本课题的资 助。 参考文献 (References) [1] J. Wu, F. P. Hu, X. D. Hu, et al. Improved kinetics of methanol oxidation on Pt/hollow carbon sphere catalysts. Electrochimica Acta, 2008, 53(28): 8341-8345. [2] J. H. Zhou, J. P. He, C. X. Zhang, et al. Mesoporous carbon spheres with uniformly penetrating channels and their use as a supercapacitor electrode material. Materials Characterization, 2010, 61(1): 31-38. [3] X. W. Lou, C. M. Li and L. A. Archer. Designed synthesis of coaxial SnO2@carbon hollow nanospheres for highly reversible lithium storage. Advanced Materials, 2009, 21(24): 2536-2539. [4] T. W. Kim, P. W. Chung, Slowing, II, et al. Structurally ordered mesoporous carbon nanoparticles as transmembrane delivery vehicle in human cancer cells. Nano Letters, 2008, 8(11): 3724- 3727. [5] L. M. Guo, L. X. Zhang and J. L. Shi. The size modulation of hollow mesoporous carbon spheres synthesized by a simplified hard template route. Materials Letters, 2011, 65(1): 1-3. [6] S. B. Yang, X. L. Feng, L. J. Zhi, et al. Nanographene-constructed hollow carbon spheres and their favorable electroactivity with respect to lithium storage. Advanced Materials, 2010, 22(7): 838- 842. [7] M. Yang, J. Ma, S. J. Ding, et al. Phenolic resin and derived carbon hollow spheres. Macromolecular Chemistry and Physics, 2006, 207(18): 1633-1639. [8] J. H. Zhang, Z. Chen, Z. L. Wang, et al. Preparation of moho- disperse polystyrene spheres in aqueous alcohol system. Materials Letters, 2003, 57(28): 4466-4470. [9] 张智勇. 中空碳球的制备[D]. 北京化工大学, 2008. [10] E. B. Orler, D. J. Yontz and R. B. Moore. Sulfonation of syndio- tactic polystyrene for model semicrystallineionomer investiga- tions. Macromolecules, 1993, 26(19): 5157-5160. [11] S. Rastogi, V. D. Gupta. Normal vibrations and their dispersion in syndiotactic polystyrene. Journal of Macromolecular Science: Part B, 1994, 33(2): 129-141. [12] J. J. Fitzgerald, R. A. Weiss. Cation-anion and cation-cation interactions in sulfonated polystyrene ionomers: Spectroscopic studies of the effects of solvernts. In: A. Eisenberg, F. Bailey, Eds., Coulombic Interactions in Macromolecular Systems. Wash- ington DC: American Chemical Society, 1980: 35. |