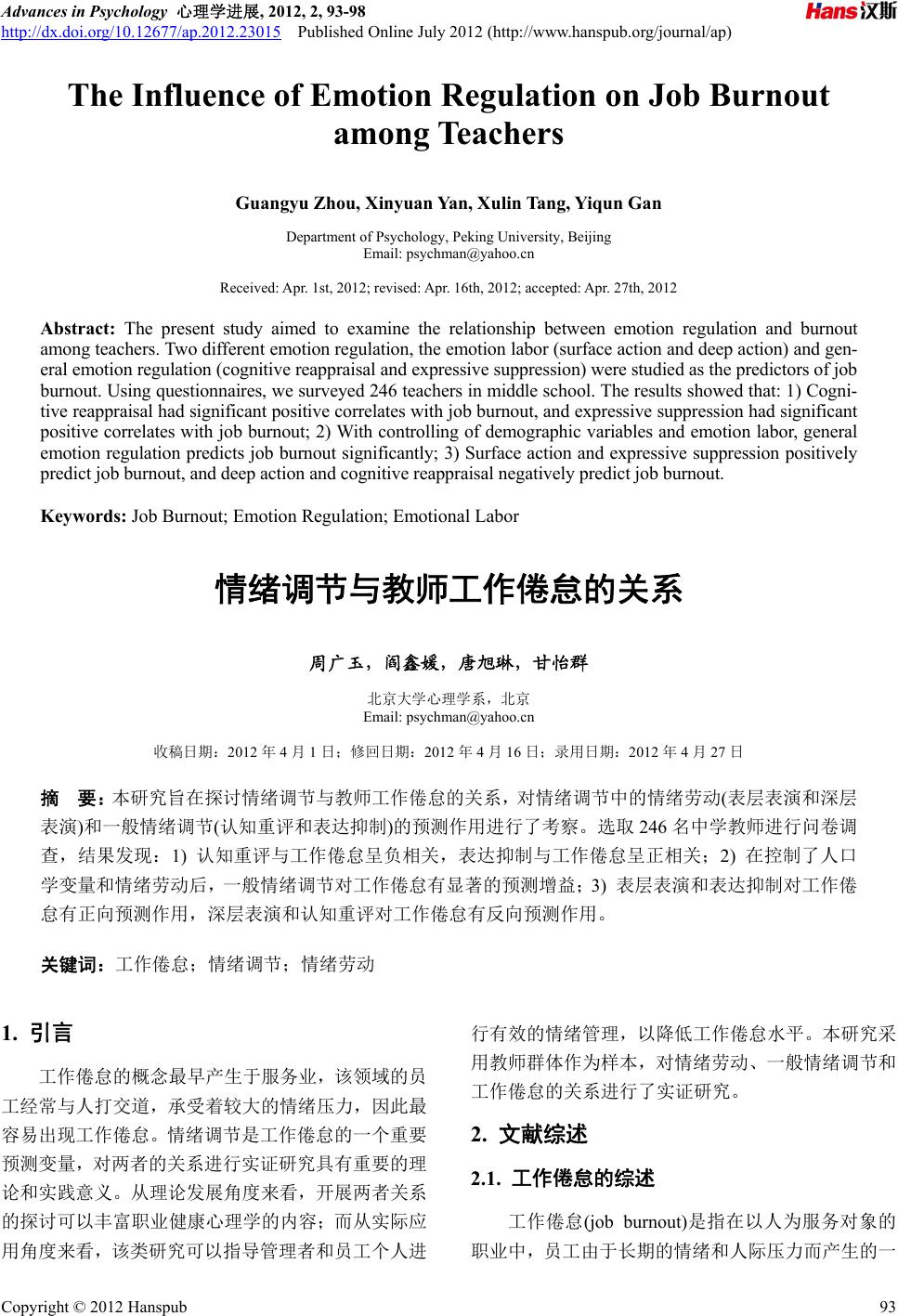

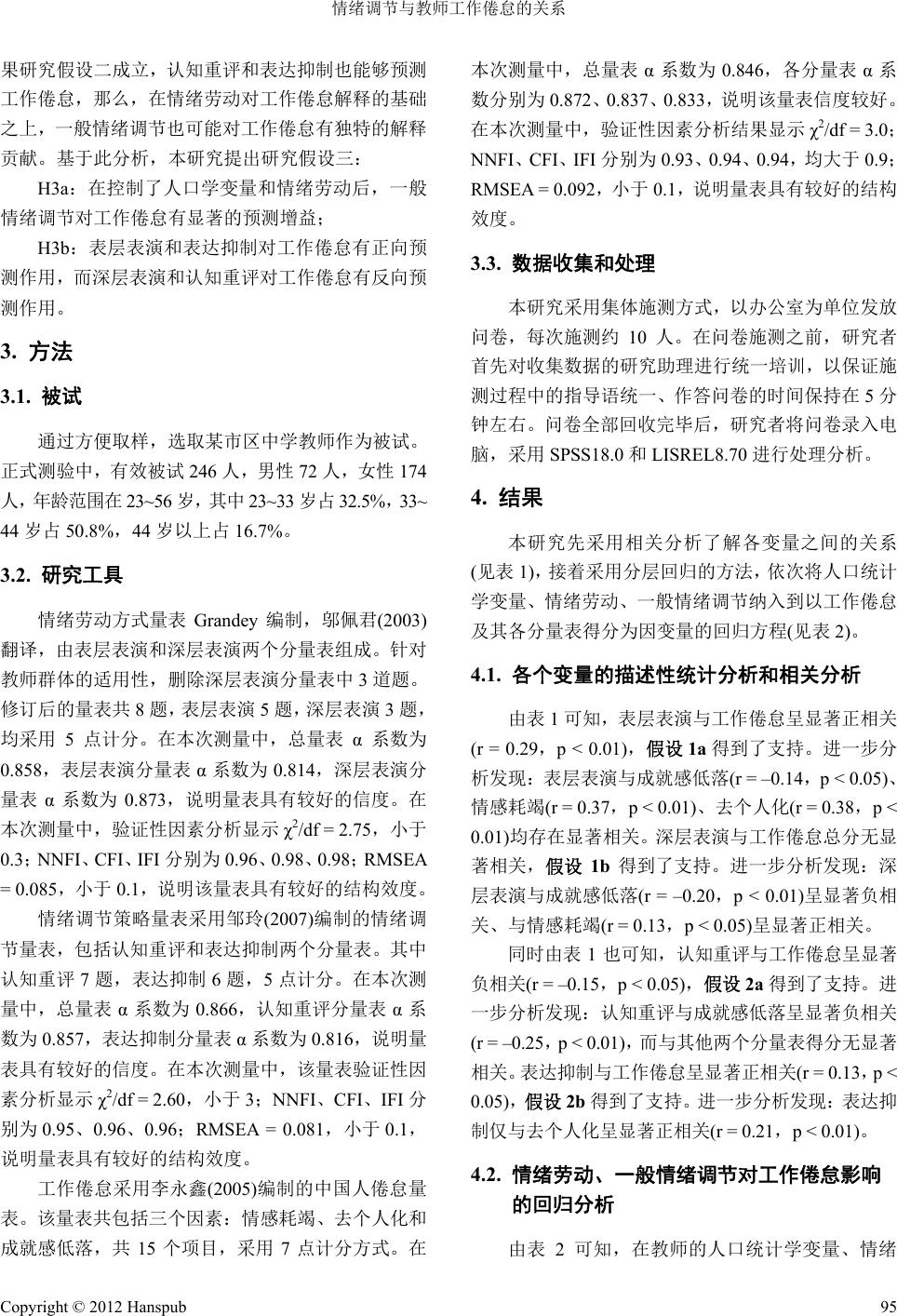

Advances in Psychology 心理学进展, 2012, 2, 93-98 http://dx.doi.org/10.12677/ap.2012.23015 Published Online July 2012 (http://www.hanspub.org/journal/ap) The Influence of Emotion Regulation on Job Burnout among Teachers Guangyu Zhou, Xinyuan Yan, Xulin Ta n g, Yiqun Gan Department of Psychology, Peking University, Beijing Email: psychman@yahoo.cn Received: Apr. 1st, 2012; revised: Apr. 16th, 2012; accepted: Apr. 27th, 2012 Abstract: The present study aimed to examine the relationship between emotion regulation and burnout among teachers. Two different emotion regulation, the emotion labor (surface action and deep action) and gen- eral emotion regulation (cognitive reappraisal and expressive suppression) were studied as the predictors of job burnout. Using questionnaires, we surveyed 246 teachers in middle school. The results showed that: 1) Cogni- tive reappraisal had significant positive correlates with job burnout, and expressive suppression had significant positive correlates with job burnout; 2) With controlling of demographic variables and emotion labor, general emotion regulation predicts job burnout significantly; 3) Surface action and expressive suppression positively predict job burnout, and deep action and cognitive reappraisal negatively predict job burnout. Keywords: Job Burnout; Emotion Regulation; Emotional Labor 情绪调节与教师工作倦怠的关系 周广玉,阎鑫媛,唐旭琳,甘怡群 北京大学心理学系,北京 Email: psychman@yahoo.cn 收稿日期:2012 年4月1日;修回日期:2012 年4月16 日;录用日期:2012年4月27 日 摘 要:本研究旨在探讨情绪调节与教师工作倦怠的关系,对情绪调节中的情绪劳动(表层表演和深层 表演)和一般情绪调节(认知重评和表达抑制)的预测作用进行了考察。选取 246名中学教师进行问卷调 查,结果发现:1) 认知重评与工作倦怠呈负相关,表达抑制与工作倦怠呈正相关;2) 在控制了人口 学变量和情绪劳动后,一般情绪调节对工作倦怠有显著的预测增益;3) 表层表演和表达抑制对工作倦 怠有正向预测作用,深层表演和认知重评对工作倦怠有反向预测作用。 关键词:工作倦怠;情绪调节;情绪劳动 1. 引言 工作倦怠的概念最早产生于服务业,该领域的员 工经常与人打交道,承受着较大的情绪压力,因此最 容易出现工作倦怠。情绪调节是工作倦怠的一个重要 预测变量,对两者的关系进行实证研究具有重要的理 论和实践意义。从理论发展角度来看,开展两者关系 的探讨可以丰富职业健康心理学的内容;而从实际应 用角度来看,该类研究可以指导管理者和员工个人进 行有效的情绪管理,以降低工作倦怠水平。本研究采 用教师群体作为样本,对情绪劳动、一般情绪调节和 工作倦怠的关系进行了实证研究。 2. 文献综述 2.1. 工作倦怠的综述 工作倦怠(job burnout)是指在以人为服务对象的 职业中,员工由于长期的情绪和人际压力而产生的一 Copyright © 2012 Hanspub 93  情绪调节与教师工作倦怠的关系 种情感耗竭、去个人化和个人成就感低落的症状 (Maslach & Jackson, 1981, 1986)。Maslach 和Jackson 在1981 年编制了倦怠量表(MBI),其具有明确的心理 结构——情感耗竭、愤世嫉俗/去个人化、个人成就感 低落,因此成为工作倦怠研究的主导模型(Chang, 2009)。情绪耗竭(emotional exhaustion)是指个体的过 度付出感和情绪资源的耗竭感;去个人化(deper- sonalization)是指对待他人的冷淡、消极、愤世嫉俗的 态度;个人成就感低落(reduced personal accomplish- ment)是指个体的工作成就感和胜任感下降。 影响工作倦怠的因素主要包括个体特征因素和 工作特征因素。个体特征因素主要是人口学变量和人 格特征。已有研究涉及的相关人口学变量有年龄、性 别、婚姻状况、教育程度等,但结果并不一致(Blix & Mitchell, 1994; Cordes & Dougherty, 1993)。人格与工 作倦怠的研究则表明,倔强、低自尊、外控型、神经 质、A型性格等人格特质与工作倦怠相关(Mills & Huebner, 1998)。相对于个体特征因素,工作特征因素 与工作倦怠具有更大的相关。与工作倦怠相关的工作 特征因素包括工作量、工作中的角色冲突与角色模 糊、社会支持及资源、信息与控制感、工作中的人际 情绪压力等(Brissie, 1998; Karasek & Theorell, 1990; Lenonard, 2000)。 2.2. 情绪劳动与工作倦怠 情绪劳动(emotional labor)是指个体为达到组织 要求而调节内心感受和外在表达的调节过程,包括深 层表演和表层表演(Grandey, 2000)。深层表演(deep action)是指通过调控内心的想法和感受,真正感受到 符合组织要求的情绪;表层表演(surface action)则是指 仅改变外在情绪表达,而内心感受和想法并未发生变 化。 在最近几年里,工作情景中的情绪因素对于工作 倦怠的影响越来越多地受到了研究者和理论家的关 注,而对于情绪劳动的研究又是该领域的热点。 Hülsheger 和Schewe(2011)基于过去三十年间的 95 个 独立研究所完成的元分析文章指出,表层表演与工作 倦怠的情绪耗竭(r = 0.439)和去个人化(r = 0.418)呈高 度的正相关,在回归分析中表层表演也能显著预测情 感耗竭(β = 0.298)和去个人化(β = 0.366)。程红玲和陈 维政(2010) 的综述指出深层表演与工作倦怠无关。由 此可见情绪劳动是工作倦怠的重要预测变量。基于已 有研究,本研究提出假设一: H1a:表层表演与工作倦怠呈正相关; H1b:深层表演与工作倦怠无显著相关。 2.3. 一般情绪调节与工作倦怠 情绪调节(emotion regulation)是指个体对自身产 生何种情绪、何时产生以及如何体验和表达这些情绪 产生影响的过程(Gross, 1999)。研究中出现 较多的 两 种常用情绪策略是认知重评和表达抑制(王力,陆一 萍,李中权,2007) 。认知重评(cognitive reappraisal) 指个体通过尝试改变自己对周围环境的看法来调节 自己的情绪;表达抑制(expressive suppression)指个体 通过压抑自己的情绪表达来调节自己的情绪。为了区 别与前面介绍的情绪劳动,本研究将情绪调节称作一 般情绪调节。 虽然以往很少有研究直接探讨一般情绪调节与 工作倦怠之间的关系,但根据Brotheridge 和Lee(2002) 的资源保存理论可以推论出:当员工采用认知重评的 调节策略应对工作中遇到的负面情绪时,个体更有可 能发现社会资源,比如同伴或主管的支持、物质回报 等,因此可以弥补消耗的心理资源,降低工作倦怠发 生的可能性;而采用表达抑制的员工则更容易消耗自 身的情绪资源,导致工作倦怠的发生。基于上述理论 分析,本研究提出假设二: H2a:认知重评与工作倦怠呈负相关; H2b:表达抑制与工作倦怠呈正相关。 2.4. 一般情绪调节、情绪劳动与工作倦怠 情绪劳动本质上是员工在工作场合所进行的具 有特殊要求的情绪调节。这种情绪调节主要发生在员 工面对顾客或服务对象的时候,针对于教师群体则主 要发生在教师与学生互动的过程中。当教师不再直接 面对学生时,他们还会采用一般的情绪调节策略来调 整自己的负性情绪,比如认知重评和表达抑制。 Grandey( 2000)在整合情绪劳动概念时,试图将表层表 演和深层表演放入到 Gross 提出的情绪调节理论当中 去。他推论出深层表演与认知重评对应,表层表演与 表达抑制对应,但他同时又指出这种对应并非完全相 同。在以往研究中主要关注情绪劳动如何影响工作倦 怠,而忽略了一般情绪调节对于工作倦怠的影响。如 Copyright © 2012 Hanspub 94  情绪调节与教师工作倦怠的关系 果研究假设二成立,认知重评和表达抑制也能够预测 工作倦怠,那么,在情绪劳动对工作倦怠解释的基础 之上,一般情绪调节也可能对工作倦怠有独特的解释 贡献。基于此分析,本研究提出研究假设三: H3a:在控制了人口学变量和情绪劳动后,一般 情绪调节对工作倦怠有显著的预测增益; H3b:表层表演和表达抑制对工作倦怠有正向预 测作用,而深层表演和认知重评对工作倦怠有反向预 测作用。 3. 方法 3.1. 被试 通过方便取样,选取某市区中学教师作为被试。 正式测验中,有效被试 246 人,男性 72人,女性174 人,年龄范围在 23~56 岁,其中23~33 岁占 32.5%,33~ 44 岁占 50.8%,44 岁以上占 16.7%。 3.2. 研究工具 情绪劳动方式量表 Grandey 编制,邬佩君(2003) 翻译,由表层表演和深层表演两个分量表组成。针对 教师群体的适用性,删除深层表演分量表中 3道题。 修订后的量表共 8题,表层表演 5题,深层表演 3题, 均采用 5点计分。在本次测量中,总量表 α系数为 0.858,表层表演分量表 α系数为 0.814,深层表演分 量表 α系数为 0.873,说明量表具有较好的信度。在 本次测量中,验证性因素分析显示χ2/df = 2.75,小于 0.3;NNFI、CFI、IFI 分别为0.96、0.98、0.98;RMSEA = 0.085,小于 0.1,说明该量表具有较好的结构效度。 情绪调节策略量表采用邹玲(2007)编制的情绪调 节量表,包括认知重评和表达抑制两个分量表。其中 认知重评 7题,表达抑制 6题,5点计分。在本次测 量中,总量表α系数为 0.866,认知重评分量表α系 数为 0.857,表达抑制分量表α系数为 0.816,说明量 表具有较好的信度。在本次测量中,该量表验证性因 素分析显示χ2/df = 2.60,小于 3;NNFI、CFI、IFI 分 别为 0.95、0.96、0.96;RMSEA = 0.081,小于 0.1, 说明量表具有较好的结构效度。 工作倦怠采用李永鑫(2005)编制的中国人倦怠量 表。该量表共包括三个因素:情感耗竭、去个人化和 成就感低落,共 15 个项目,采用 7点计分方式。在 本次测量中,总量表α系数为 0.846,各分量表α系 数分别为0.872、0.837、0.833,说明该量表信度较好。 在本次测量中,验证性因素分析结果显示χ2/df = 3.0; NNFI、CFI、IFI分别为 0.93、0.94、0.94,均大于0.9; RMSEA = 0.092,小 于0.1,说明量表具有较好的结构 效度。 3.3. 数据收集和处理 本研究采用集体施测方式,以办公室为单位发放 问卷,每次施测约 10 人。在问卷施测之前,研究者 首先对收集数据的研究助理进行统一培训,以保证施 测过程中的指导语统一、作答问卷的时间保持在 5分 钟左右。问卷全部回收完毕后,研究者将问卷录入电 脑,采用SPSS18.0 和LISREL8.70 进行处理分析。 4. 结果 本研究先采用相关分析了解各变量之间的关系 (见表 1),接着采用分层回归的方法,依次将人口统计 学变量、情绪劳动、一般情绪调节纳入到以工作倦怠 及其各分量表得分为因变量的回归方程(见表 2)。 4.1. 各个变量的描述性统计分析和相关分析 由表 1可知,表层表演与工作倦怠呈显著正相关 (r = 0.29,p < 0.01),假设1a 得到了支持。进一步分 析发现:表层表演与成就感低落(r = –0.14,p < 0.05)、 情感耗竭(r = 0.37,p < 0.01)、去个人化(r = 0.38,p < 0.01)均存在显著相关。深层表演与工作倦怠总分无显 著相关,假设 1b 得到了支持。进一步分析发现:深 层表演与成就感低落(r = –0.20,p < 0.01)呈显著负相 关、与情感耗竭(r = 0.13,p < 0.05)呈显著正相关。 同时由表 1也可知,认知重评与工作倦怠呈显著 负相关(r = –0.15,p < 0.05),假设2a 得到了支持。进 一步分析发现:认知重评与成就感低落呈显著负相关 (r = –0.25,p < 0.01),而与其他两个分量表得分无显著 相关。表达抑制与工作倦怠呈显著正相关(r = 0.13,p < 0.05),假设 2b得到了支持。进一步分析发现:表达抑 制仅与去个人化呈显著正相关(r = 0.21,p < 0.01)。 4.2. 情绪劳动、一般情绪调节对工作倦怠影响 的回归分析 由表 2可知,在教师的人口统计学变量、情绪 Copyright © 2012 Hanspub 95  情绪调节与教师工作倦怠的关系 Copyright © 2012 Hanspub 96 Table 1. Summary of means, stan d a r d d e v i a tions and correlations for all variables 表1. 各变量平均值和标准差及其之间的相关 M SD 工龄 学历 表层 表演 深层 表演 认知 重评 表达 抑制 成就感 低落 情感 耗竭 去个 人化 工作 倦怠 工龄 - - 1.00 学历 - - –0.29** 1.00 表层表演 17.59 4.49 0.04 0.10 1.00 深层表演 11.82 2.70 0.10 0.03 0.53** 1.00 认知重评 25.13 5.61 –0.12 0.05 0.22** 0.32** 1,00 表达抑制 17.41 4.81 –0.11 0.09 0.20** 0.26** 0.44** 1.00 成就感 低落 15.94 5.78 0.02 –0.05 –0.14* –0.20** –0.25** –0.01 1.00 情感耗竭 20.21 7.27 0.03 –0.06 0.37** 0.13* 0.02 0.08 –0.02 1.00 去个人化 13.92 6.02 –0.06 0.06 0.38** 0.07 –0.08 0.21** 0.12 0.68** 1.00 工作倦怠 50.17 13.69 0.01 –0.04 0.29** 0.02 –0.15* 0.13* 0.47** 0.82** 0.85** 1.00 注:**p < 0.01,*p < 0.05。 Table 2. Hierarchical re gression analysis for variables predicting job burnout and subscales 表2. 人口统计学变量、情绪劳动及一般情绪调节对工作倦怠总分及分量表得分的层级回归 工作倦怠 情感耗竭 成就感低落 去个人化 预测变量 Beta F ΔR2 Beta F ΔR2 Beta F ΔR2 Beta F ΔR2 Step 1 人口统计学变量 1.50 0.01 2.86** 0.05 1.67 0.03 2.14 0.03 性别 –0.04 –0.07 0.10 –0.11 工龄 –0.05 –0.03 –0.01 –0.07 学历 –0.10 –0.13* –0.06 –0.02 婚姻 0.11 0.14* 0.07 0.02 Step 2 情绪劳动 5.97** 0.11 8.61** 0.13 2.53* 0.03 8.87** 0.15 表层表演 0.38** 0.41** –0.03 0.46** 深层表演 –0.15* –0.07 –0.12 –0.16* Step 3 一般情绪调节 7.31** 0.07 6.60** 0.01 3.62** 0.05 10.57** 0.08 认知重评 –0.27** –0.06 –0.25** –0.27** 表达抑制 0.23** 0.06 0.16* 0.27** 注:回归系数为所有预测变量进入方程以后的标准化回归系数;**p < 0.01,*p < 0.05。 劳动对工作倦怠的解释基础之上,一般情绪调节能够 对工作倦怠总分有显著的预测增益(ΔR2 = 0.07,p < 0.01),假设 3a 得到了支持。进一步分析发现:一般 情绪调节对情感耗竭(ΔR2 = 0.01,p < 0.01)、成就感 低落(ΔR2 = 0.05,p < 0.01)和去个人化分(ΔR2 = 0.08, p < 0.01)均有显著的预测增益。 由表 2也可知,表层表演(β = 0.38,p < 0.01)、表 达抑制(β = 0.23,p < 0.01)对工作倦怠有显著的正向预 测作用;深层表演(β = –0.15,p < 0.05)、认知重评(β = –0.27,p < 0.01)对工作倦怠有显著的负向预测作用, 假设 3b得到了支持。 5. 讨论 本研究将教师的情绪调节进一步区分为发生在 工作场所中的情绪劳动和出现在一般日常生活中的 情绪调节。初步探讨了一般情绪调节中的认知重评和  情绪调节与教师工作倦怠的关系 表达抑制与工作倦怠之间的关系,并发现了认知重评 和表达抑制对于工作倦怠的独特贡献性。 首先与 Grandey(2003)的研究结果一致,本研究发 现表层表演与工作倦怠呈正相关,并且表层表演对工 作倦怠有正向预测作用。若教师经常通过表层表演的 方式来达到组织所要求的职业标准的话,那么他们将 感受到更多的情绪耗竭感、待人接物的态度会更加冷 淡,同时他们的职业自我效能感会降低。本研究也再 一次证实了深层表演与工作倦怠无显著相关(Johnson & Spector, 2007),这可能是由于深层表演不仅能够提 高教师的职业自我效能感,而且也能让教师感受到更 多的情绪耗竭感,因此使得深层表演与工作倦怠总分 无显著相关。 本研究发现认知重评对工作倦怠有负向预测作 用,表达抑制对工作倦怠有正向预测作用。也就是说 教师采用认知重评策略越少、表达抑制策略越多,就 会感受到更多的工作倦怠。教师群体和其他服务类员 工有很大的差别:他们必须同时面对一个班的学生进 行授课,授课的过程也是教师和全班学生互动的过 程,在此过程中情绪的社会功能表现的尤为突出(Cote, 2005)。教师在授课中采用不同的情绪调节策略时,学 生们会感受到教师情绪表现的真实性差异。学生根据 感受到的真实性大小对教师进行积极或消极的回应, 不同的回应进而又对教师的情绪压力及其自我价值 产生影响,从而降低或升高教师的工作倦怠水平。在 遭受负面情绪困扰时,教师若能采用积极乐观的角度 看待困难更有可能对学生展现更少的冷淡态度,而学 生的良好反馈又使得教师体验到更高的职业效能感。 在人口统计学变量和情绪劳动的基础之上,加入认知 重评和表达抑制后,回归方程对于工作倦怠的解释增 加了 7%、对于去个人化的解释增加了 8%、对 于成就 感低落的解释增加了5%、对于情绪耗竭的解释增加 了1%。这再一次证实了一般情绪调节是影响工作倦 怠的重要因素,不容忽视。以后在做教师工作倦怠干 预设计的时候,研究者不能仅仅专注于情绪劳动,还 要注意对于一般负性情绪调节策略的关注。 6. 结论 本研究得到以下结论:1) 认知重评与工作倦怠呈 负相关,表达抑制与工作倦怠呈正相关;2) 在控制了 人口学变量和情绪劳动后,一般情绪调节对工作倦怠 有显著的预测增益;3) 表层表演和表达抑制对工作倦 怠有正向预测作用,深层表演和认知重评对工作倦怠 有反向预测作用。 情绪劳动受职业影响较大,而本研究的样本全部 来自教师群体,这从一定程度上限制了研究结果的可 推广性,有必要在不同群体上对该结果进行验证。另 外,根据理论假设,一般情绪调节与情绪劳动之间关 系紧密,而本研究尽管未对其关系进行直接考察,但 结果也从侧面支持了这一点,未来有必要对二者的关 系进行更为细致的探索,并考察它们对于其他组织行 为影响的异同。 7. 致谢 本文感谢各位热心的审稿人给出的修改意见,感 谢《心理学进展》编辑部的人员给出迅速而及时反馈。 参考文献 (References) 钟建安, 林剑, 张媛媛(2007). 情绪表达规则、调节策略与工作倦怠 关系的研究. 应用心理学, 2 期, 144-148. 李永鑫, 谭亚梅(2009). 医护人员的情绪劳动与工作倦怠及工作满 意度的关系. 中华护理杂志, 6 期, 506-509. 李永鑫(2005). 三种职业人群工作倦怠的比较研究: 基于整合的视 角. 华东师范大学博士论文, 上海. 邬佩君(2003). 第一线服务人员之情绪劳动的影响因素与其结果之 关系: 以银行行员为例. 国立政治大学心理学系硕士论文, 未出 版, 台北. 邹玲(2007). 负性情绪调节与心理健康和人际关系: 先行关注和反 应关注过程的差异. 北京大学心理学系硕士论文, 未出版, 北京. 程红玲, 陈维政(2010). 情绪调节对工作倦怠的影响作用分析. 心 理科学进展, 6 期, 971-979. 侯祎, 唐永, 李永鑫(2008). 法官工作倦怠与人格特征、心理控制源 的关系. 中国临床心理学杂志, 4 期, 397-398. 刘晓明, 王丽荣, 金宏章, 秦红芳(2008). 职业压力影响中小学教 师职业倦怠的作用机制研究. 中国临床心理学杂志, 5 期, 537- 539. 王力, 陆一萍, 李中权(2007). 情绪调节量表在青 少年人群中的试 用. 中国临床心理学杂志, 3 期, 236-238. Blix, A. G., Cruise, R. J., Mitchell, B. M., et al. (1994). Occupational stress among university teachers. Educational Research, 36, 157-169. Brotheridge, C., & Lee, R. T. (2002). Testing a conservation of re- sources model of the dynamics of emotional labor. Journal of Oc- cupational Health Psycholo gy , 7, 57-67. Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and in integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18, 621-656. Cote, S. (2005). A social interaction model of the effects of social interaction model of the effects of emotion regulation on work strain. Academy of Management Review, 30, 509-530. Chang, M. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: Exam- ining the emotional work of teachers. Educational Psychology Re- view, 21, 193-218. Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new Copyright © 2012 Hanspub 97  情绪调节与教师工作倦怠的关系 Copyright © 2012 Hanspub 98 way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 95-110. Grandey, A. A. (2003). When “the show must go on”: Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer- rated service delivery. Academy of Management Journal, 46, 86-96. Hulsheger, U., & Schewe, A. F. (2011). On the costs and benefits of emotional labor: A meta-analysis of three decades of research. Journal of Occupational Health Psychology, 16, 361-389. Harden, R. M. (1999). Stress, pressure and burnout in teachers: Is the swan exhausted? Medical Teacher, 21, 245-247. Leonard, B. (2000). Can service with a smile lead to job burnout? HR Magazine, 45, 27. Mills, L. B., & Huebner, E. S. (1998). A prospective study of personal- ity characteristics occupational stressors, and burnout among school psychology practitioners. Journal of School Psychology, 36, 103- 120. |