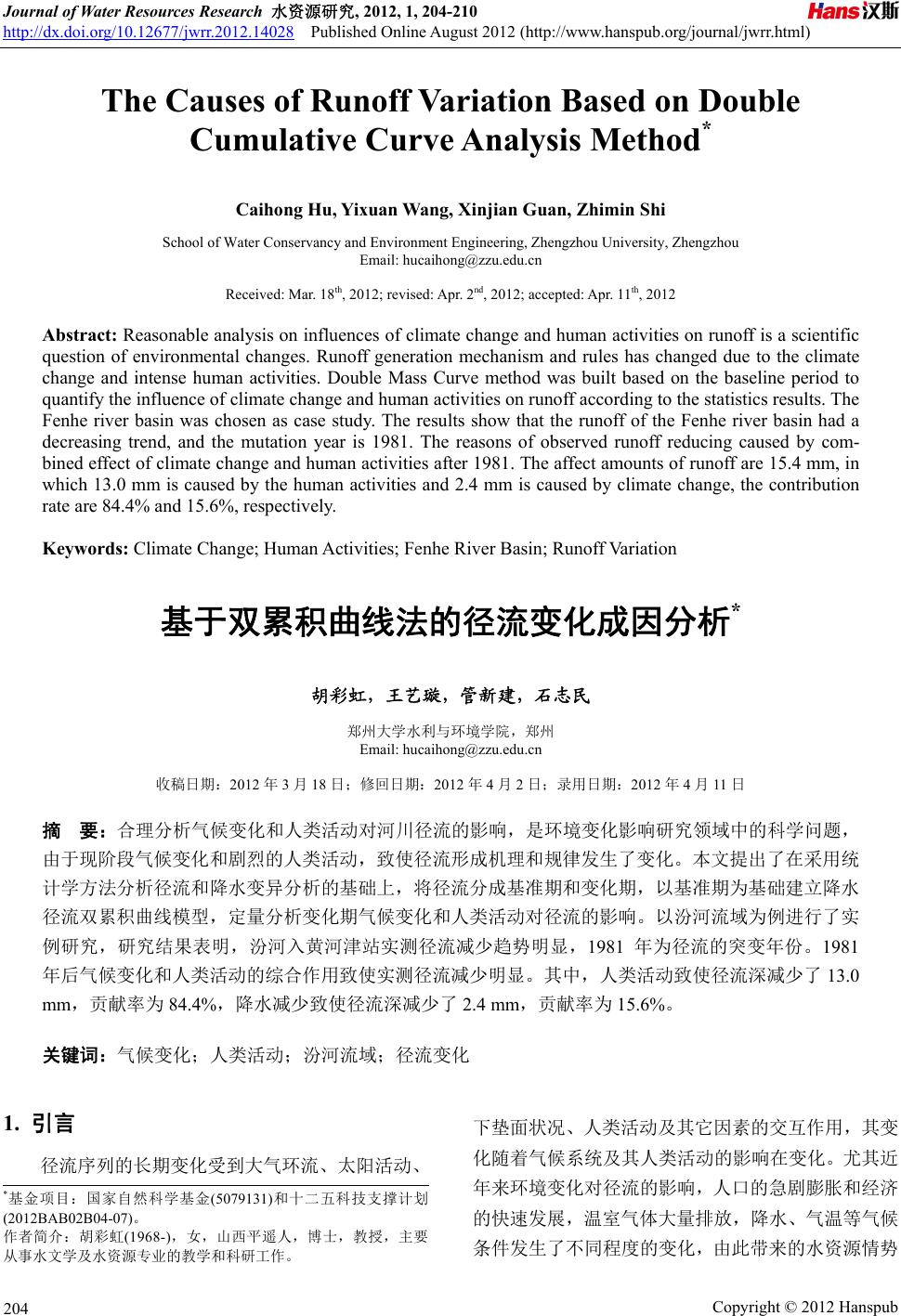

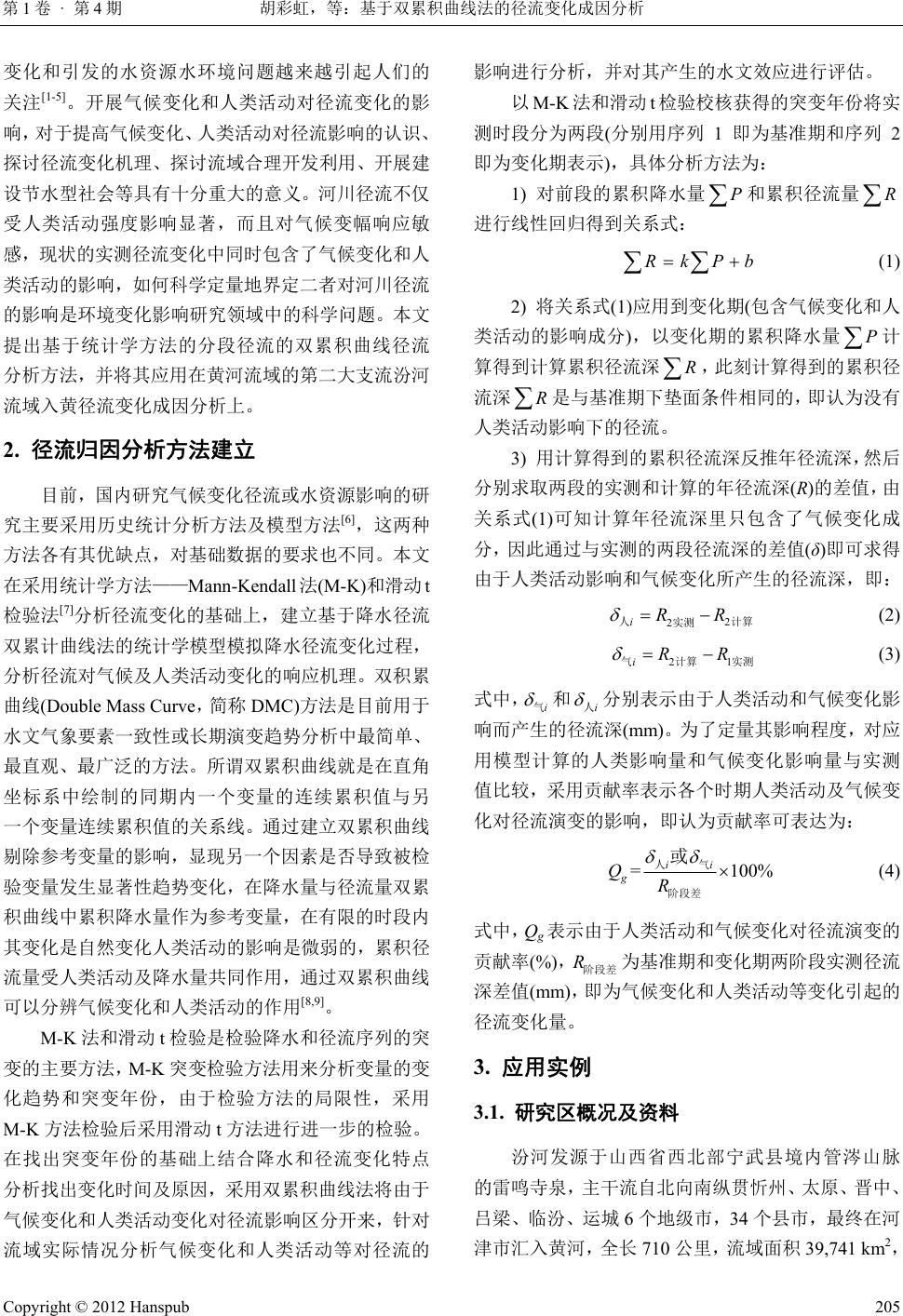

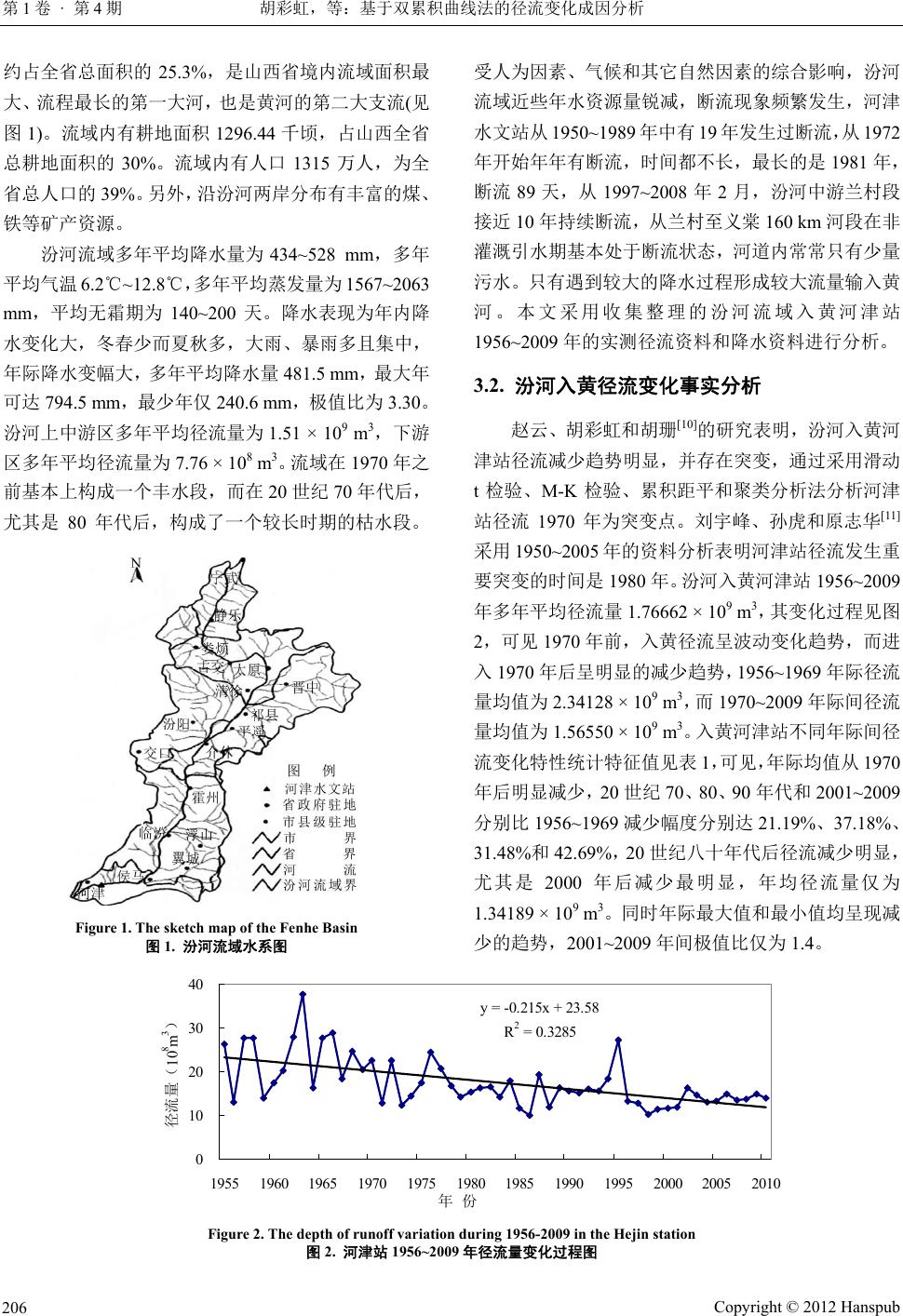

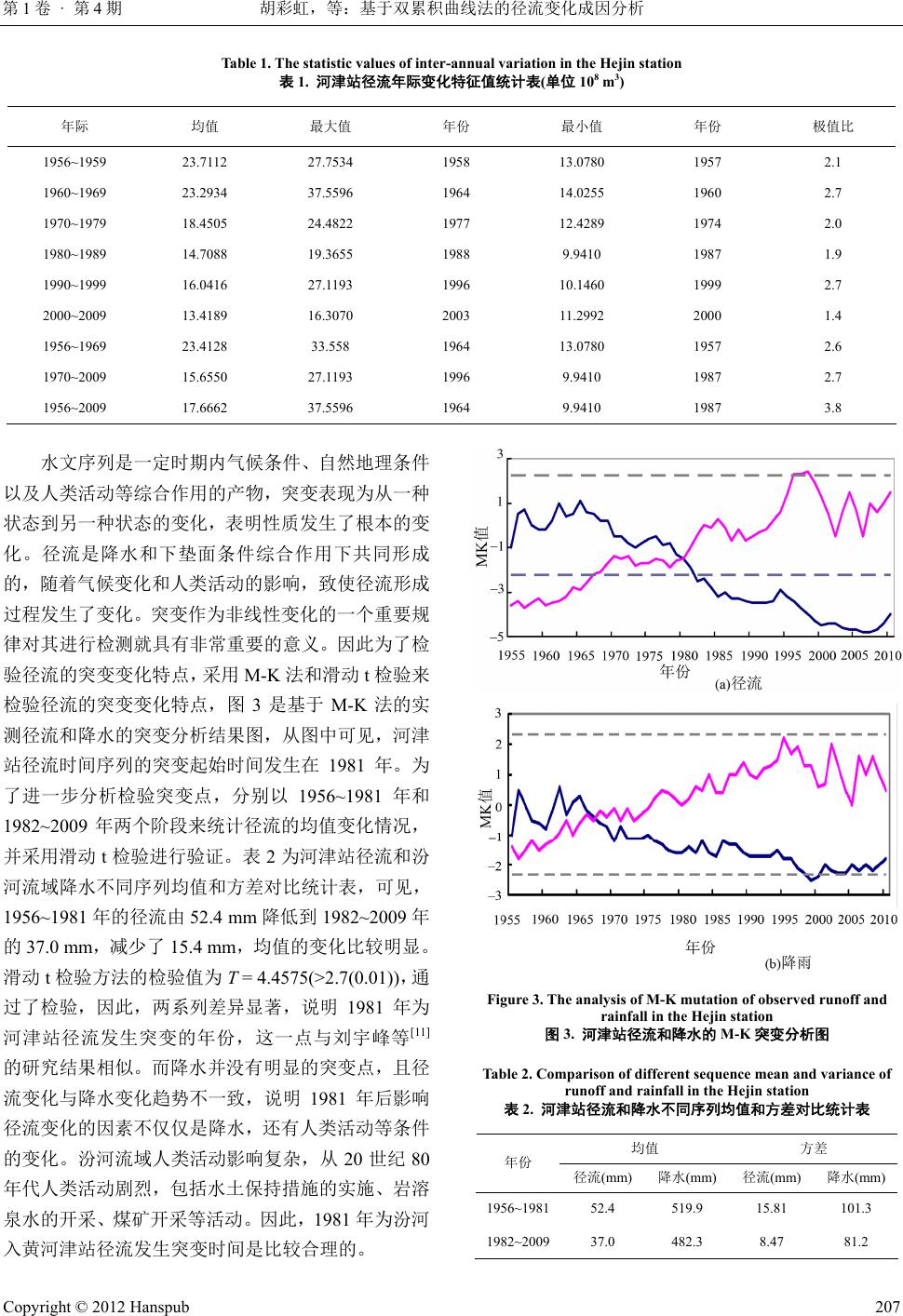

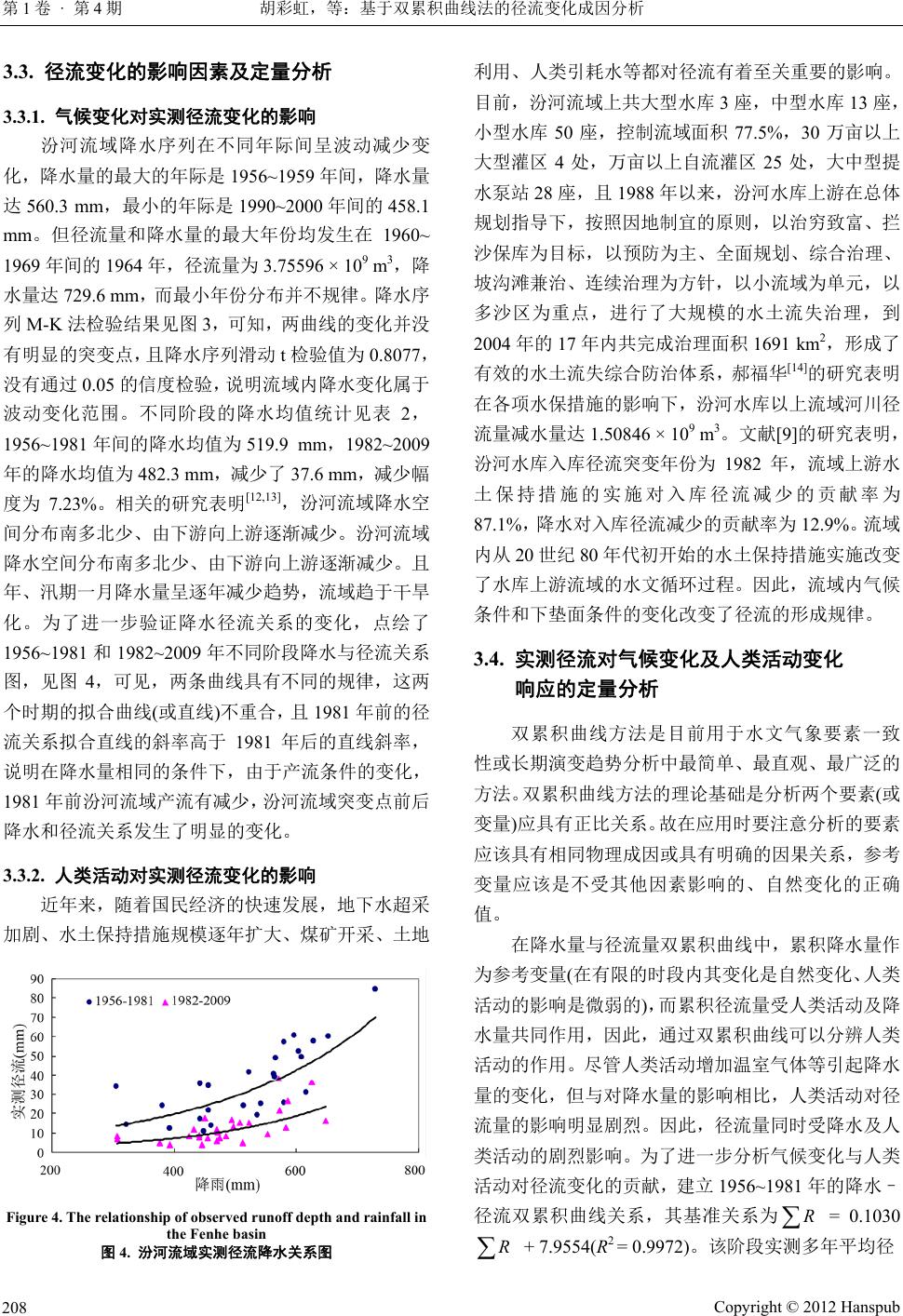

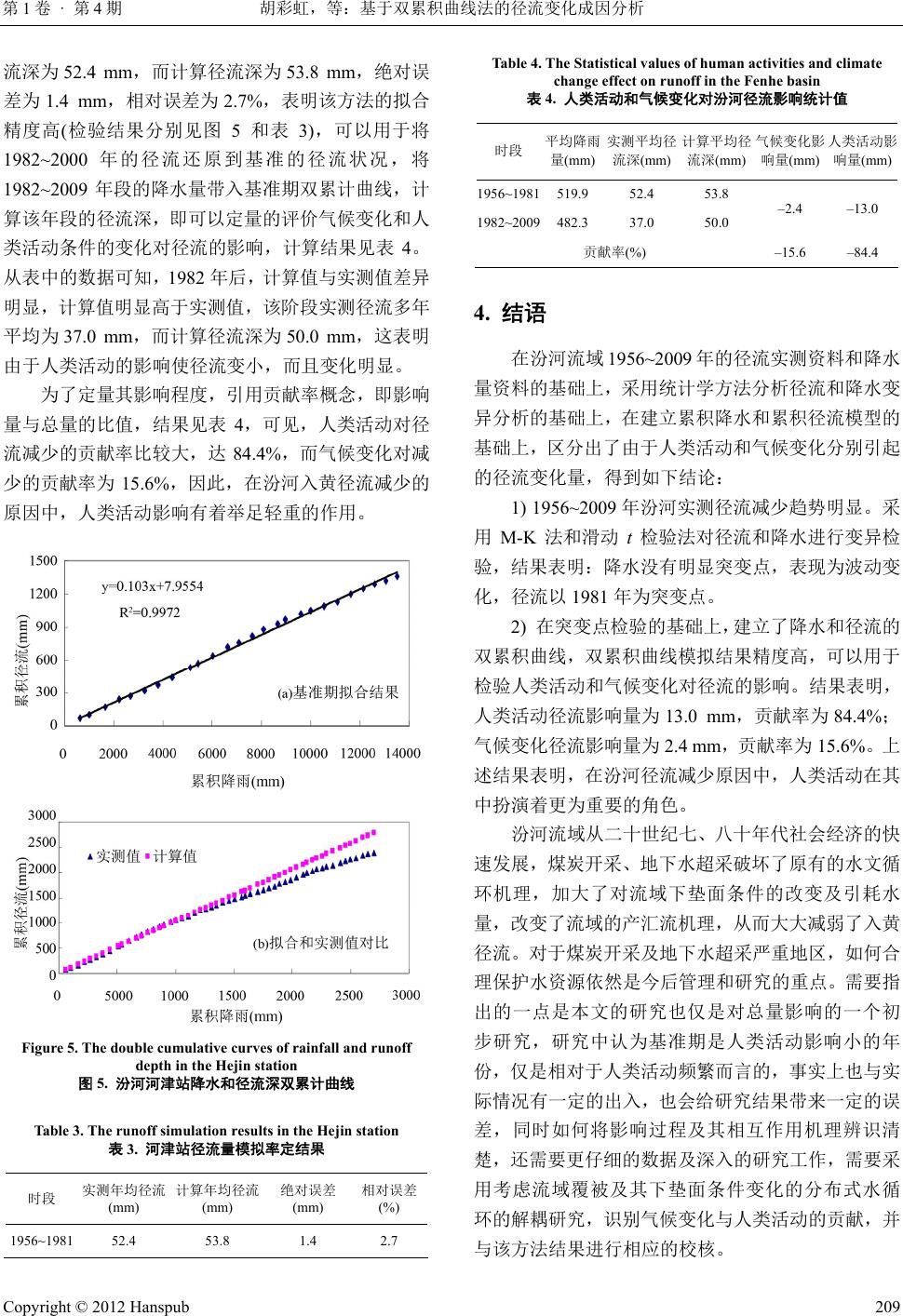

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2012, 1, 204-210 http://dx.doi.org/10.12677/jwrr.2012.14028 Published Online August 2012 (http://www.hanspub.org/journal/jwrr.html) The Causes of Runoff Variation Based on Double Cumulative Curve Analysis Method* Caihong Hu, Yixuan Wang, Xinjian Guan, Zhimin Shi School of Water Conservancy and Environment Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou Email: hucaihong@zzu.edu.cn Received: Mar. 18th, 2012; revised: Apr. 2nd, 2012; accepted: Apr. 11th, 2012 Abstract: Reaso nable analysis on influences of climate chang e and human activities on runoff is a scientific question of environmental changes. Runoff generation mechanism and rules has changed due to the climate change and intense human activities. Double Mass Curve method was built based on the baseline period to quantify the influence of climate change and human activ ities on runoff according to the statistics results. The Fenhe river basin was chosen as case study. The results show that the runoff of the Fenhe river basin had a decreasing trend, and the mutation year is 1981. The reasons of observed runoff reducing caused by com- bined effect of climate change and human activities after 1981. The affect amounts of runoff are 15.4 mm, in which 13.0 mm is caused by the human activities and 2.4 mm is caused by climate change, the contribution rate are 84.4% and 15.6%, respectively. Keywords: Climate Change; Human Activities; Fenhe River Basin; Runoff Variation 基于双累积曲线法的径流变化成因分析* 胡彩虹,王艺璇,管新建,石志民 郑州大学水利与环境学院,郑州 Email: hucaihong@zzu.edu.cn 收稿日期:2012 年3月18 日;修回日期:2012 年4月2日;录用日期:2012 年4月11 日 摘 要:合理分析气候变化和人类活动对河川径流的影响,是环境变化影响研究领域中的科学问题, 由于现阶段气候变化和剧烈的人类活动,致使径流形成机理和规律发生了变化。本文提出了在采用统 计学方法分析径流和降水变异分析的基础上,将径流分成基准期和变化期,以基准期为基础建立降水 径流双累积曲线模型,定量分析变化期气候变化和人类活动对径流的影响。以汾河流域为例进行了实 例研究,研究结果表明,汾河入黄河津站实测径流减少趋势明显,1981 年为径流的突变年份。1981 年后气候变化和人类活动的综合作用致使实测径流减少明显。其中,人类活动致使径流深减少了13.0 mm,贡献率为 84.4%,降水减少致使径流深减少了 2.4 mm,贡献率为 15.6%。 关键词:气候变化;人类活动;汾河流域;径流变化 1. 引言 径流序列的长期变化受到大气环流、太阳活动、 下垫面状况、人类活动及其它因素的交互作用,其变 化随着气候系统及其人类活动的影响在变化。尤其近 年来环境变化对径流的影响,人口的急剧膨胀和经济 的快速发展,温室气体大量排放,降水、气温等气候 条件发生了不同程度的变化,由此带来的水资源情势 *基金项目:国家自然科学基金(5079131)和十二五科技支撑计划 (2012BAB02B04-07)。 作者简介:胡彩虹(1968-),女,山西平遥人,博士,教授,主要 从事水文学及水资源专业的教学和科研工作。 Copyright © 2012 Hanspub 204  胡彩虹,等:基于双累积曲线法的径流变化成因分析 第1卷 · 第4期 变化和引发的水资源水环境问题越来越引起人们的 关注[1-5]。开展气候变化和人类活动对径流变化的影 响,对于提高气候变化、人类活动对径流影响的认识、 探讨径流变化机理、探讨流域合理开发利用、开展建 设节水型社会等具有十分重大的意义。河川径流不仅 受人类活动强度影响显著,而且对气候变幅响应敏 感,现状的实测径流变化中同时包含了气候变化和人 类活动的影响,如何科学定量地界定二者对河川径流 的影响是环境变化影响研究领域中的科学问题。本文 提出基于统计学方法的分段径流的双累积曲线径流 分析方法,并将其应用在黄河流域的第二大支流汾河 流域入黄径流变化成因分析上。 2. 径流归因分析方法建立 目前,国内研究气候变化径流或水资源影响的研 究主要采用历史统计分析方法及模型方法[6],这两种 方法各有其优缺点,对基础数据的要求也不同。本文 在采用统计学方法——Mann-Kendall法(M-K)和滑动 t 检验法[7]分析径流变化的基础上,建立基于降水径流 双累计曲线法的统计学模型模拟降水径流变化过程, 分析径流对气候及人类活动变化的响应机理。双积累 曲线(Double Mass Curve,简称 DMC)方法是目前用于 水文气象要素一致性或长期演变趋势分析中最简单、 最直观、最广泛的方法。所谓双累积曲线就是在直角 坐标系中绘制的同期内一个变量的连续累积值与另 一个变量连续累积值的关系线。通过建立双累积曲线 剔除参考变量的影响,显现另一个因素是否导致被检 验变量发生显著性趋势变化,在降水量与径流量双累 积曲线中累积降水量作为参考变量,在有限的时段内 其变化是自然变化人类活动的影响是微弱的,累积径 流量受人类活动及降水量共同作用,通过双累积曲线 可以分辨气候变化和人类活动的作用[8,9]。 M-K 法和滑动 t检验是检验降水和径流序列的突 变的主要方法,M-K 突变检验方法用来分析变量的变 化趋势和突变年份,由于检验方法的局限性,采用 M-K 方法检验后采用滑动t方法进行进一步的检验。 在找出突变年份的基础上结合降水和径流变化特点 分析找出变化时间及原因,采用双累积曲线法将由于 气候变化和人类活动变化对径流影响区分开来,针对 流域实际情况分析气候变化和人类活动等对径流的 影响进行分析,并对其产生的水文效应进行评估。 以M-K法和滑动 t检验校核获得的突变年份将实 测时段分为两段(分别用序列 1即为基准期和序列 2 即为变化期表示),具体分析方法为: 1) 对前段的累积降水量 和累积径流量 P R 进行线性回归得到关系式: RkPb (1) 2) 将关系式(1)应用到变化期(包含气候变化和人 类活动的影响成分),以变化期的累积降水量 P 计 算得到计算累积径流深 R ,此刻计算得到的累积径 流深 R 是与基准期下垫面条件相同的,即认为没有 人类活动影响下的径流。 3) 用计算得到的累积径流深反推年径流深,然后 分别求取两段的实测和计算的年径流深(R)的差值,由 关系式(1)可知计算年径流深里只包含了气候变化成 分,因此通过与实测的两段径流深的差值(δ)即可求得 由于人类活动影响和气候变化所产生的径流深,即: 2 2 iRR 人计算 实测 (2) 21 iRR 气计算 实测 (3) 式中, i 气和i 人别表示由于人类活动和气候变化影 响而产生的径流深(mm)。为了定量其影响程度,对应 用模型计算的人类影响量和气候变化影响量与实测 值比较,采用贡献率表示各个时期人类活动及气候变 化对径流演变的影响,即认为贡献率可表达为: 分 = 100% ii g QR 人气 阶段差 或 (4) 式中, Qg表示由于人类活动和气候变化对径流演变的 贡献率(%), R为基准期和变化期两阶段实测径流 深差值(mm),即为气候变化和人类活动等变化引起的 径流变化量。 阶段差 3. 应用实例 3.1. 研究区概况及资料 汾河发源于山西省西北部宁武县境内管涔山脉 的雷鸣寺泉,主干流自北向南纵贯忻州、太原、晋中、 吕梁、临汾、运城 6个地级市,34 个县市,最终在河 津市汇入黄河,全长 710 公里,流域面积 39,741 km2, Copyright © 2012 Hanspub 205  胡彩虹,等:基于双累积曲线法的径流变化成因分析 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第4期 206 约占全省总面积的 25.3%,是山西省境内流域面积最 大、流程最长的第一大河,也是黄河的第二大支流(见 图1)。流域内有耕地面积 1296.44 千顷,占山西全省 总耕地面积的 30%。流域内有人口1315 万人,为全 省总人口的 39%。另外,沿汾河两岸分布有丰富的煤、 铁等矿产资源。 受人为因素、气候和其它自然因素的综合影响,汾河 流域近些年水资源量锐减,断流现象频繁发生,河津 水文站从 1950~1989 年中有 19 年发生过断流,从 1972 年开始年年有断流,时间都不长,最长的是 1981 年, 断流 89 天,从1997~2008 年2月,汾河中游兰村段 接近 10 年持续断流,从兰村至义棠 160 km河段在非 灌溉引水期基本处于断流状态,河道内常常只有少量 污水。只有遇到较大的降水过程形成较大流量输入黄 河。本文采用收集整理的汾河流域入黄河津站 1956~2009 年的实测径流资料和降水资料进行分析。 汾河流域多年平均降水量为434~528 mm,多年 平均气温 6.2℃~12.8℃,多年平均蒸发量为 1567~2063 mm,平均无霜期为 140~200 天。降水表现为年内降 水变化大,冬春少而夏秋多,大雨、暴雨多且集中, 年际降水变幅大,多年平均降水量 481.5 mm,最大年 可达 794.5 mm,最少年仅 240.6 mm,极值比为 3.30。 汾河上中游区多年平均径流量为 1.51 × 109 m3,下游 区多年平均径流量为 7.76 × 108 m3。流域在1970 年之 前基本上构成一个丰水段,而在 20 世纪70 年代后, 尤其是 80 年代后,构成了一个较长时期的枯水段。 3.2. 汾河入黄径流变化事实分析 赵云、胡彩虹和胡珊[10]的研究表明,汾河入黄河 津站径流减少趋势明显,并存在突变,通过采用滑动 t检验、M-K 检验、累积距平和聚类分析法分析河津 站径流 1970 年为突变点。刘宇峰、孙虎和原志华[11] 采用 1950~2005 年的资料分析表明河津站径流发生重 要突变的时间是1980 年。汾河入黄河津站 1956~2009 年多年平均径流量 1.76662 × 109 m3,其变化过程见图 2,可见 1970 年前,入黄径流呈波动变化趋势,而进 入1970 年后呈明显的减少趋势,1956~1969 年际径流 量均值为2.34128 × 109 m3,而 1970~2009 年际间径流 量均值为1.56550 × 109 m3。入黄河津站不同年际间径 流变化特性统计特征值见表 1,可见,年际均值从 1970 年后明显减少,20 世纪 70、80、90 年代和 2001~2009 分别比 1956~1969 减少幅度分别达21.19 %、37.18%、 31.48%和42.69%,20 世纪八十年代后径流减少明显, 尤其是 2000 年后减少最明显,年均径流量仅为 1.34189 × 109 m3。同时年际最大值和最小值均呈现减 少的趋势,2001~2009 年间极值比仅为 1.4。 Figure 1. The sketch map of the Fenhe Basin 图1. 汾河流域水系图 y = -0.215x + 23.58 R 2 = 0. 3285 0 10 20 30 40 1955 19601965 1970 1975 19801985 1990 1995 20002005 2010 年 份 径流量(10 8 m 3 ) Figure 2. The depth of runoff variation during 1956-2009 in the Hejin station 图2. 河津站 1956~2009 年径流量变化过程图  胡彩虹,等:基于双累积曲线法的径流变化成因分析 第1卷 · 第4期 Table 1. The statistic values of inter-annual variation in the Hejin station 表1. 河津站径流年际变化特征值统计表(单位 108 m3) 年际 均值 最大值 年份 最小值 年份 极值比 1956~1959 23.7112 27.7534 1958 13.0780 1957 2.1 1960~1969 23.2934 37.5596 1964 14.0255 1960 2.7 1970~1979 18.4505 24.4822 1977 12.4289 1974 2.0 1980~1989 14.7088 19.3655 1988 9.9410 1987 1.9 1990~1999 16.0416 27.1193 1996 10.1460 1999 2.7 2000~2009 13.4189 16.3070 2003 11.2992 2000 1.4 1956~1969 23.4128 33.558 1964 13.0780 1957 2.6 1970~2009 15.6550 27.1193 1996 9.9410 1987 2.7 1956~2009 17.6662 37.5596 1964 9.9410 1987 3.8 水文序列是一定时期内气候条件、自然地理条件 以及人类活动等综合作用的产物,突变表现为从一种 状态到另一种状态的变化,表明性质发生了根本的变 化。径流是降水和下垫面条件综合作用下共同形成 的,随着气候变化和人类活动的影响,致使径流形成 过程发生了变化。突变作为非线性变化的一个重要规 律对其进行检测就具有非常重要的意义。因此为了检 验径流的突变变化特点,采用M-K 法和滑动 t检验来 检验径流的突变变化特点,图 3是基于 M-K 法的实 测径流和降水的突变分析结果图,从图中可见,河津 站径流时间序列的突变起始时间发生在 1981 年。为 了进一步分析检验突变点,分别以 1956~1981 年和 1982~2009 年两个阶段来统计径流的均值变化情况, 并采用滑动 t检验进行验证。表 2为河津站径流和汾 河流域降水不同序列均值和方差对比统计表,可见, 1956~1981 年的径流由52 .4 mm降低到 1982~2009 年 的37.0 mm,减少了 15.4 mm,均值的变化比较明显。 滑动 t检验方法的检验值为 T = 4.4575(>2.7(0.01)),通 过了检验,因此,两系列差异显著,说明 1981 年为 河津站径流发生突变的年份,这一点与刘宇峰等[11] 的研究结果相似。而降水并没有明显的突变点,且径 流变化与降水变化趋势不一致,说明1981 年后影响 径流变化的因素不仅仅是降水,还有人类活动等条件 的变化。汾河流域人类活动影响复杂,从 20 世纪 80 年代人类活动剧烈,包括水土保持措施的实施、岩溶 泉水的开采、煤矿开采等活动。因此,1981 年为汾河 入黄河津站径流发生突变时间是比较合理的。 Figure 3. The analysis of M-K mutation of observed runoff and rainfall in the Hejin station 图3. 河津站径流和降水的 M-K 突变分析图 Table 2. Comparison of different sequence mean and variance of runoff and rainfall in the Hejin station 表2. 河津站径流和降水不同序列均值和方差对比统计表 均值 方差 年份 径流(mm) 降水(mm) 径流(mm) 降水(mm) 1956~198152.4 519.9 15.81 101.3 1982~200937.0 482.3 8.47 81.2 Copyright © 2012 Hanspub 207  胡彩虹,等:基于双累积曲线法的径流变化成因分析 第1卷 · 第4期 3.3. 径流变化的影响因素及定量分析 3.3.1. 气候变化对实测径流变化的影响 汾河流域降水序列在不同年际间呈波动减少变 化,降水量的最大的年际是 1956~1959 年间,降水量 达560.3 mm,最小的年际是 1990~2000 年间的 458.1 mm。但径流量和降水量的最大年份均发生在 1960~ 1969 年间的 1964 年,径流量为 3.75596 × 109 m3,降 水量达 729.6 mm,而最小年份分布并不规律。降水序 列M-K 法检验结果见图 3,可知,两曲线的变化并没 有明显的突变点,且降水序列滑动t检验值为 0.8077, 没有通过0.05 的信度检验,说明流域内降水变化属于 波动变化范围。不同阶段的降水均值统计见表 2, 1956~1981 年间的降水均值为 519.9 mm,1982~2009 年的降水均值为482.3 mm,减少了 37.6 mm,减少幅 度为 7.23%。相关的研究表明[12,13],汾河流域降水空 间分布南多北少、由下游向上游逐渐减少。汾河流域 降水空间分布南多北少、由下游向上游逐渐减少。且 年、汛期一月降水量呈逐年减少趋势,流域趋于干旱 化。为了进一步验证降水径流关系的变化,点绘了 1956~1981 和1982~2009 年不同阶段降水与径流关系 图,见图 4,可见,两条曲线具有不同的规律,这两 个时期的拟合曲线(或直线)不重合,且 1981 年前的径 流关系拟合直线的斜率高于1981 年后的直线斜率, 说明在降水量相同的条件下,由于产流条件的变化, 1981 年前汾河流域产流有减少,汾河流域突变点前后 降水和径流关系发生了明显的变化。 3.3.2. 人类活动对实测径流变化的影响 近年来,随着国民经济的快速发展,地下水超采 加剧、水土保持措施规模逐年扩大、煤矿开采、土地 Figure 4. The relationship of observed runoff depth and rainfall in the Fenhe basin 图4. 汾河流域实测径流降水关系图 利用、人类引耗水等都对径流有着至关重要的影响。 目前,汾河流域上共大型水库 3座,中型水库 13 座, 小型水库 50 座,控制流域面积77.5 %,30 万亩以上 大型灌区 4处,万亩以上自流灌区 25处,大中型提 水泵站 28 座,且 1988 年以来,汾河水库上游在总体 规划指导下,按照因地制宜的原则,以治穷致富、拦 沙保库为目标,以预防为主、全面规划、综合治理、 坡沟滩兼治、连续治理为方针,以小流域为单元,以 多沙区为重点,进行了大规模的水土流失治理,到 2004 年的 17 年内共完成治理面积1691 km2,形成了 有效的水土流失综合防治体系,郝福华[14]的研究表明 在各项水保措施的影响下,汾河水库以上流域河川径 流量减水量达1.50846 × 109 m3。文献[9]的研究表明, 汾河水库入库径流突变年份为1982 年,流域上游水 土保持措施的实施对入库径流减少的贡献率为 87.1%,降水对入库径流减少的贡献率为12.9%。流域 内从 20世纪 80 年代初开始的水土保持措施实施改变 了水库上游流域的水文循环过程。因此,流域内气候 条件和下垫面条件的变化改变了径流的形成规律。 3.4. 实测径流对气候变化及人类活动变化 响应的定量分析 双累积曲线方法是目前用于水文气象要素一致 性或长期演变趋势分析中最简单、最直观、最广泛的 方法。双累积曲线方法的理论基础是分析两个要素(或 变量)应具有正比关系。故在应用时要注意分析的要素 应该具有相同物理成因或具有明确的因果关系,参考 变量应该是不受其他因素影响的、自然变化的正确 值。 在降水量与径流量双累积曲线中,累积降水量作 为参考变量(在有限的时段内其变化是自然变化、人类 活动的影响是微弱的),而累积径流量受人类活动及降 水量共同作用,因此,通过双累积曲线可以分辨人类 活动的作用。尽管人类活动增加温室气体等引起降水 量的变化,但与对降水量的影响相比,人类活动对径 流量的影响明显剧烈。因此,径流量同时受降水及人 类活动的剧烈影响。为了进一步分析气候变化与人类 活动对径流变化的贡献,建立1956~1981 年的降水– 径流双累积曲线关系,其基准关系为 = 0.1030 R R + 7.9554(R2 = 0.9972)。该阶段实测多年平均径 Copyright © 2012 Hanspub 208  胡彩虹,等:基于双累积曲线法的径流变化成因分析 第1卷 · 第4期 流深为 52.4 mm,而计算径流深为 53.8 mm,绝对误 差为 1.4 mm,相对误差为 2.7%,表明该方法的拟合 精度高(检验结果分别见图 5和表3),可以用于将 1982~2000 年的径流还原 到基准的径 流状况,将 1982~2009 年段的降水量带入基准期双累计曲线,计 算该年段的径流深,即可以定量的评价气候变化和人 类活动条件的变化对径流的影响,计算结果见表 4。 从表中的数据可知,1982 年后,计算值与实测值差异 明显,计算值明显高于实测值,该阶段实测径流多年 平均为 37.0 mm,而计算径流深为 50.0 mm,这表明 由于人类活动的影响使径流变小,而且变化明显。 为了定量其影响程度,引用贡献率概念,即影响 量与总量的比值,结果见表 4,可见,人类活动对径 流减少的贡献率比较大,达 84.4%,而气候变化对减 少的贡献率为 15.6%,因此,在汾河入黄径流减少的 原因中,人类活动影响有着举足轻重的作用。 Figure 5. The double cumulative curves of rainfall and runoff depth in the Hejin station 图5. 汾河河津站降水和径流深双累计曲线 Table 3. The runoff simulation results in the Hejin station 表3. 河津站径流量模拟率定结果 时段 实测年均径流 (mm) 计算年均径流 (mm) 绝对误差 (mm) 相对误差 (%) 1956~1981 52.4 53.8 1.4 2.7 Table 4. The Statistical values of human activities and climate change effect on runoff in the Fenhe basin 表4. 人类活动和气候变化对汾河径流影响统计值 时段 平均降雨 量(mm) 实测平均径 流深(mm) 计算平均径 流深(mm) 气候变化影 响量(mm) 人类活动影 响量(mm) 1956~1981519.9 52.4 53.8 1982~2009482.3 37.0 50.0 –2.4 –13.0 贡献率(%) –15.6 –84.4 4. 结语 在汾河流域 1956~2009 年的径流实测资料和降水 量资料的基础上,采用统计学方法分析径流和降水变 异分析的基础上,在建立累积降水和累积径流模型的 基础上,区分出了由于人类活动和气候变化分别引起 的径流变化量,得到如下结论: 1) 1956~2009年汾河实测径流减少趋势明显。采 用M-K 法和滑动 t检验法对径流和降水进行变异检 验,结果表明:降水没有明显突变点,表现为波动变 化,径流以 1981 年为突变点。 2) 在突变点检验的基础上,建立了降水和径流的 双累积曲线,双累积曲线模拟结果精度高,可以用于 检验人类活动和气候变化对径流的影响。结果表明, 人类活动径流影响量为 13.0 mm,贡献率为84.4%; 气候变化径流影响量为2.4 mm,贡献率为15.6% 。上 述结果表明,在汾河径流减少原因中,人类活动在其 中扮演着更为重要的角色。 汾河流域从二十世纪七、八十年代社会经济的快 速发展,煤炭开采、地下水超采破坏了原有的水文循 环机理,加大了对流域下垫面条件的改变及引耗水 量,改变了流域的产汇流机理,从而大大减弱了入黄 径流。对于煤炭开采及地下水超采严重地区,如何合 理保护水资源依然是今后管理和研究的重点。需要指 出的一点是本文的研究也仅是对总量影响的一个初 步研究,研究中认为基准期是人类活动影响小的年 份,仅是相对于人类活动频繁而言的,事实上也与实 际情况有一定的出入,也会给研究结果带来一定的误 差,同时如何将影响过程及其相互作用机理辨识清 楚,还需要更仔细的数据及深入的研究工作,需要采 用考虑流域覆被及其下垫面条件变化的分布式水循 环的解耦研究,识别气候变化与人类活动的贡献,并 与该方法结果进行相应的校核。 Copyright © 2012 Hanspub 209  胡彩虹,等:基于双累积曲线法的径流变化成因分析 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第4期 210 参考文献 (References) [1] LIU, Q., YANG, Z. F., CUI, B. S., et al. Spatial and temporal variability of annual precipitation during 1961-2006 in Yellow River Basin, China. Journal of Hydrology, 2008, 361: 330-338. [2] 樊辉, 杨晓阳. 黄河干支流径流量与输沙量年际变化特征 [J]. 泥沙研究, 2010, 4: 11-15. PAN Hui, YANG Xiaoyang. The inter-annual features of runoff and sediment yield in Yellow River. Chinese Journal of Sedi- ment Research, 2010, 4: 11-15. (in Chinese) [3] 粟晓玲, 康绍忠, 魏晓妹. 气候变化和人类活动对渭河流域 入黄径流的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2007, 35(2): 153-159. LI Xiaoling, KANG Shaozhong and WEI Xiaomei. Impact of climate change and human activity on the runoff of Wei River basin to the Yellow River. Journal of Northwest Forestry Science and Technology University (Natural Science Edition), 2007, 35(2): 153-159. (in Chinese) [4] 张淑兰, 王彦辉, 于澎涛, 等. 定量区分人类活动和降水量变 化对泾河上游径流变化的影响[J]. 水土保持学报, 2010, 24(4): 53-58. ZHANG Shulan, WANG Yanhui, YU Pengtao, et al. Study for separating the impact of precipitation variation and human ac- tivities on runoff change of the upper reaches of Jing River. Chinese Journal of Soil and Water Conservation, 2010, 24(4): 53-58. (in Chinese) [5] MIAO, C. Y., NI, J. R., BORTHWICK, A. G. L., et al. A pre- liminary estimate of human and natural contributions to the changes in water discharge and sediment load in the Yellow River. Global and Planetary Change, 2011, 76: 196-205. [6] 贾仰文, 高辉, 牛存稳, 等. 气候变化对黄河源区径流过程的 影响[J]. 水利学报, 2008, 39(1): 52-58. JIA Yangwen, GAO Hui, NV Cunwen, et al. Impact of climate change on runoff process in headwater area of the Yellow River. Chinese Journal of Hydraulic Engineering, 2008, 39(1): 52-58. (in Chinese) [7] 陈忠升, 陈亚宁, 徐长春. 近50a来塔里木河干流年径流量变 化趋势及预测[J]. 干旱区地理, 2011, 31(1): 43-51. CHENG Zhongsheng, CHENG Yaning and XU Changchun. Change trend and prediction of annual runoff in mainstream area of the Tarim River in recent 50 years. Chinese Journal of Arid Land Geography, 2011, 31(1): 43-51. (in Chinese) [8] 穆兴民, 张秀勤, 高鹏, 等. 双累积曲线方法理论及在水文气 象领域应用中应注意的问题[J]. 水文, 2010, 30(4): 47-51. MU Xingming, ZHANG Xiuqing, GAO Peng, et al. Theory of double mass curves and its applications in hydrology and mete- orology. Chinese Journal of Hydrological, 2010, 30(4): 47-51. (in Chinese) [9] 胡彩虹, 管新建, 吴泽宁, 等. 水土保持措施和气候变化对汾 河水库入库径流贡献定量分析[J]. 水土保持措施, 2011, 25(5): 12-16. HU Caihong, GUAN Xinjian, WU Zening, et al. Analysis for contribution of soil and water conservation and climate change to runoff in the upper reaches of Fenhe reservation. Chinese Journal of Soil and Water Conservation, 2011, 25(5): 12-16. (in Chinese) [10] 赵云, 胡彩虹, 胡珊. 汾河和沁河流域入黄径流锐减事实分 析[J]. 水电能源科学, 2012, 30(3): 31-34. ZHAO Yun, HU Caihong and HU Sanshan. Facts analysis of significant reduction in runoff of Fenhe and Qinhe Basin. Chi- nese Journal of Water Resources and Power, 2012, 30(3): 31-34. (in Chinese) [11] 刘宇峰, 孙虎, 原志华. 近60 年来汾河入黄河水沙演变特征 及驱动因素[J]. 山地学报, 2010, 28(6): 668-673. LIU Yufeng, SUN Hu and YUAN Zhihua. Characteristics and driving factors of runoff and sediment changes flux into the Yel- low River from Fenhe River in recent 60 years. Chinese Journal of Journal of Mountain Science, 2010, 28(6): 668-673. (in Chi- nese) [12] 赵学敏, 胡彩虹, 张丽娟, 等. 汾河流域降水变化趋势的气候 分析[J]. 干旱区地理, 2007, 30(1): 52-59. ZHAO Xuemin, HU Caihong, ZHANG Lijuan, et al. Climatic analysis of precipitation change trend over the Fenhe River Ba- sin. Arid Land Geography, 2007, 30(1): 52-59. (in Chinese) [13] 赵学敏, 胡彩虹, 吴泽宁, 等. 汾河流域降水及旱涝时空结构 特征[J]. 干旱区研究, 2007, 24(3): 349-354. ZHAO Xuemin, HU Caihong, WU Zening, et al. Analysis on the spatiotemporal change of precipitation, flood and drought in the Fenhe River Basin. Arid Zone Research, 2007, 24(3): 349-354. (in Chinese) [14] 郝福华. 汾河水库流域水土保持治理减沙与径流变化分析[J]. 水利水电技术, 2009, 40(5): 61-63. HAO Fuhua. Analysis on run-off variation and sediment reduce- tion for water and soil conservation of Fenhe River Basin. Chi- nese Journal of Water Resources and Hydropower Engineering, 2009, 40(5): 61-63. (in Chinese) |