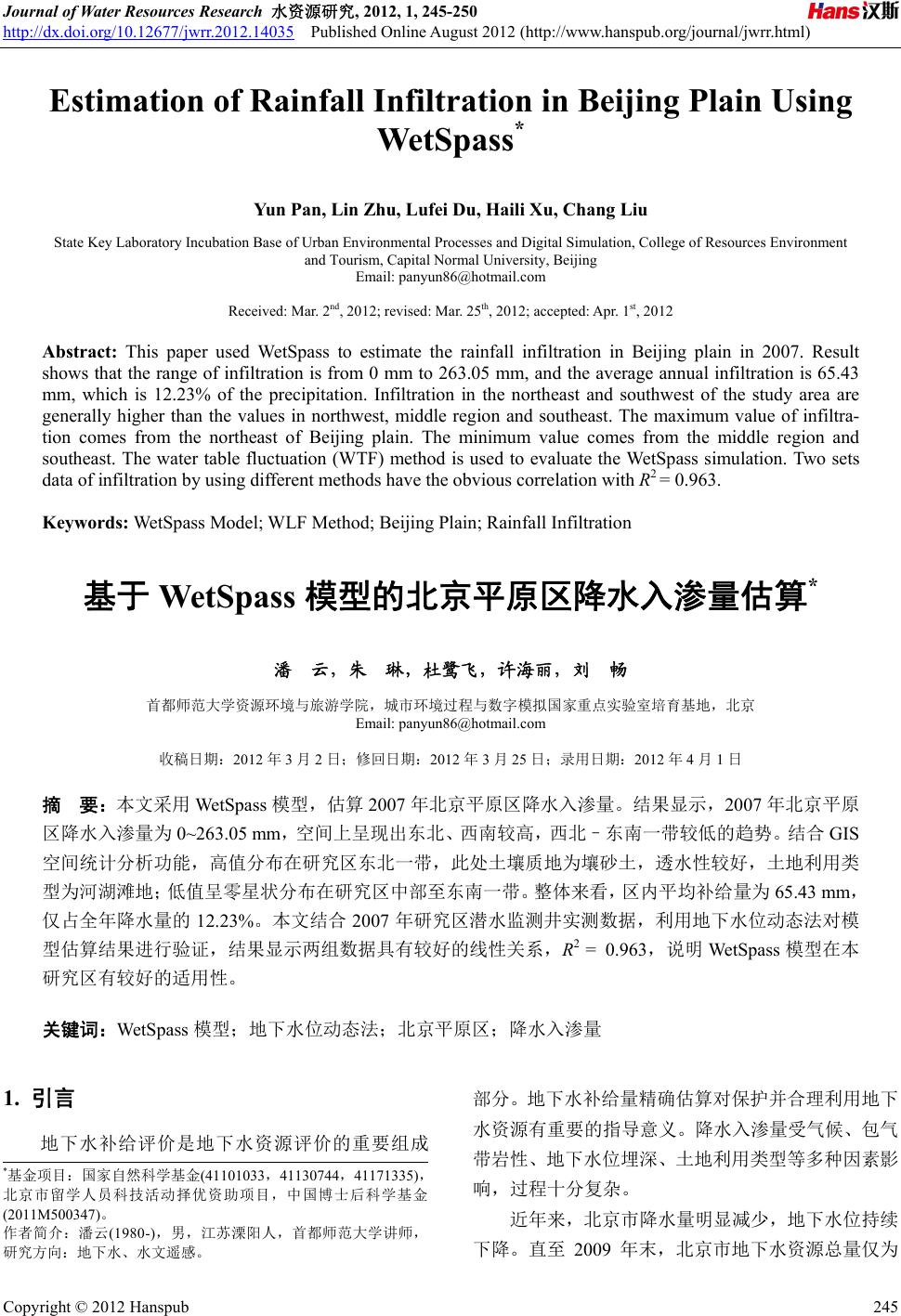

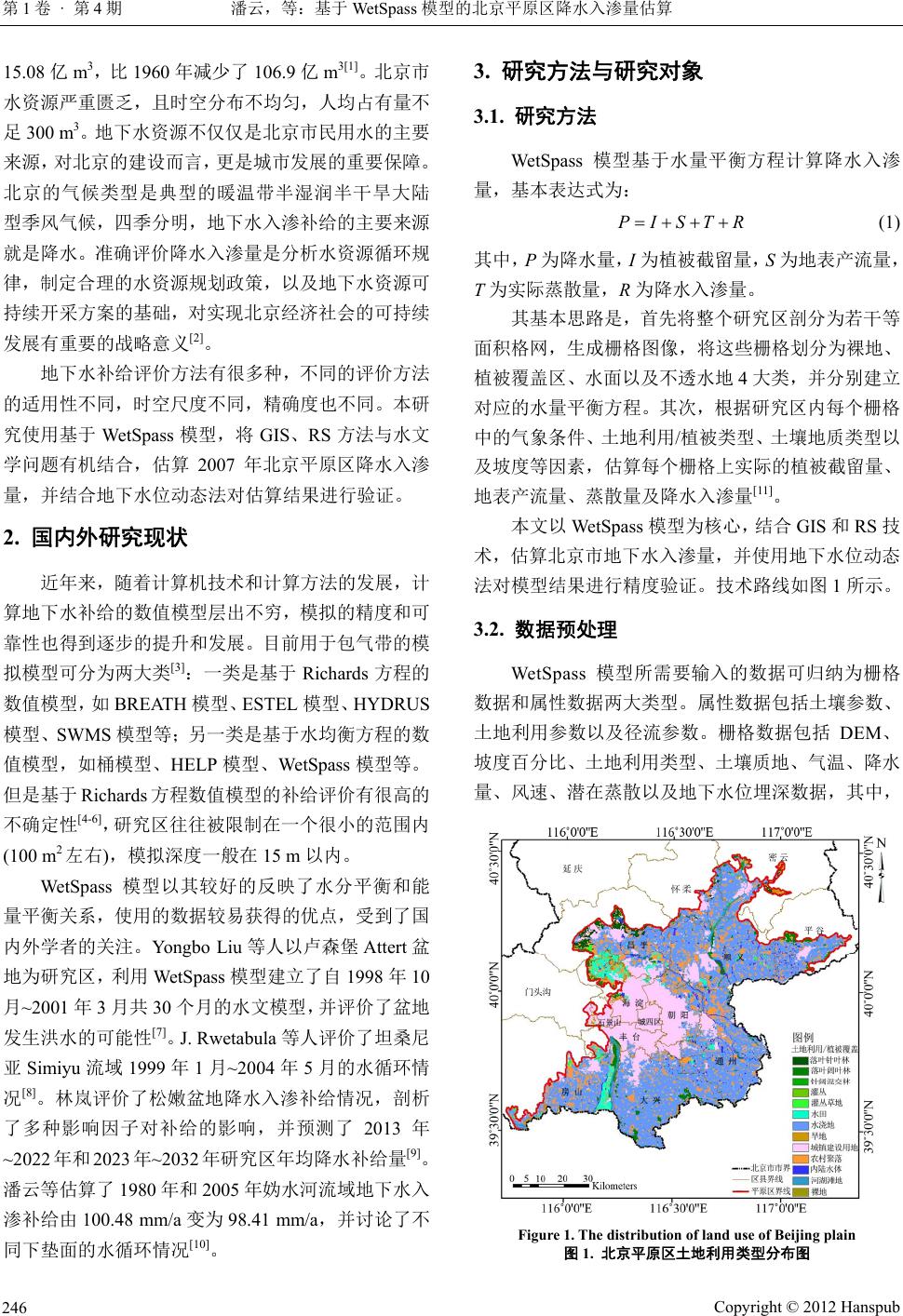

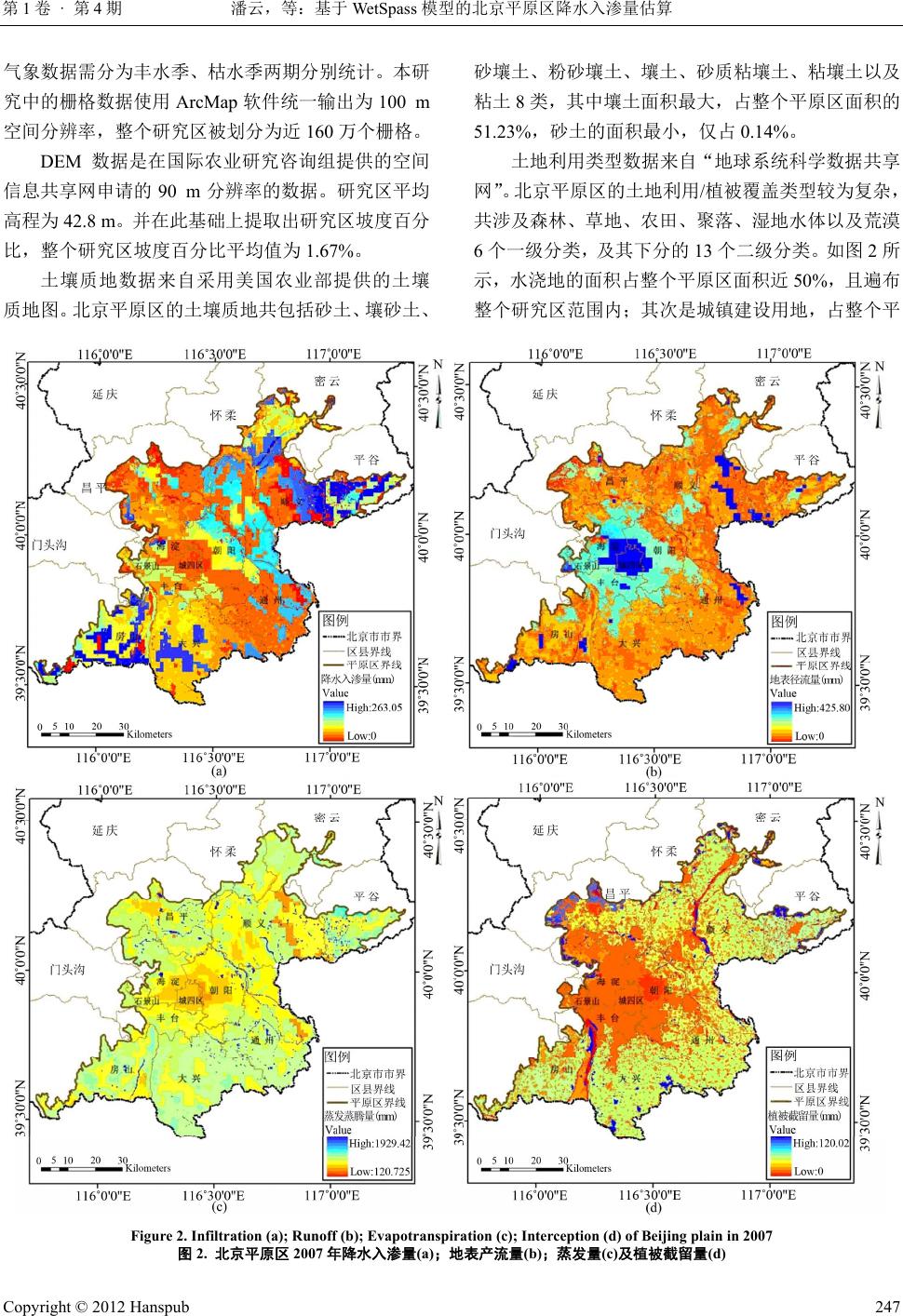

Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2012, 1, 245-250 http://dx.doi.org/10.12677/jwrr.2012.14035 Published Online August 2012 (http://www.hanspub.org/journal/jwrr.html) Estimation of Rainfall Infiltration in Beijing Plain Using WetSpass* Yun Pan, Lin Zhu, Lufei Du, Haili Xu, Chang Liu State Key Laboratory Incubation Base of Urban Environmental Processes and Digital Simulation, College of Resources Environment and Tourism, Capital Normal University, Beijing Email: panyun86@hotmail.com Received: Mar. 2nd, 2012; revised: Mar. 25th, 2012; accepted: Apr. 1st, 2012 Abstract: This paper used WetSpass to estimate the rainfall infiltration in Beijing plain in 2007. Result shows that the range of infiltration is from 0 mm to 263.05 mm, and the average annual infiltration is 65.43 mm, which is 12.23% of the precipitation. Infiltration in the northeast and southwest of the study area are generally higher than the values in northwest, middle region and southeast. The maximum value of infiltra- tion comes from the northeast of Beijing plain. The minimum value comes from the middle region and southeast. The water table fluctuation (WTF) method is used to evaluate the WetSpass simulation. Two sets data of infiltration by using different methods have the obvious correlation with R2 = 0.963. Keywords: WetSpass Model; WLF Method; Beijing Plain; Rainfall Infiltration 基于 WetSpass 模型的北京平原区降水入渗量估算* 潘 云,朱 琳,杜鹭飞,许海丽,刘 畅 首都师范大学资源环境与旅游学院,城市环境过程与数字模拟国家重点实验室培育基地,北京 Email: panyun86@hotmail.com 收稿日期:2012 年3月2日;修回日期:2012年3月25 日;录用日期:2012 年4月1日 摘 要:本文采用 WetSpass 模型,估算 2007 年北京平原区降水入渗量。结果显示,2007年北京平原 区降水入渗量为0~263.05 mm,空间上呈现出东北、西南较高,西北–东南一带较低的趋势。结合GIS 空间统计分析功能,高值分布在研究区东北一带,此处土壤质地为壤砂土,透水性较好,土地利用类 型为河湖滩地;低值呈零星状分布在研究区中部至东南一带。整体来看,区内平均补给量为65.43 mm, 仅占全年降水量的 12.23%。本文结合 2007 年研究区潜水监测井实测数据,利用地下水位动态法对模 型估算结果进行验证,结果显示两组数据具有较好的线性关系,R2 = 0.963,说明 WetSpass 模型在本 研究区有较好的适用性。 关键词:WetSpass 模型;地下水位动态法;北京平原区;降水入渗量 1. 引言 地下水补给评价是地下水资源评价的重要组成 部分。地下水补给量精确估算对保护并合理利用地下 水资源有重要的指导意义。降水入渗量受气候、包气 带岩性、地下水位埋深、土地利用类型等多种因素影 响,过程十分复杂。 *基金项目:国家自然科学基金(41101033,41130744,41171335), 北京市留学人员科技活动择优资助项目,中国博士后科学基金 (2011M500347)。 作者简介:潘云(1980-),男,江苏溧阳人,首都师范大学讲师, 研究方向:地下水、水文遥感。 近年来,北京市降水量明显减少,地下水位持续 下降。直至 2009 年末,北京市地下水资源总量仅为 Copyright © 2012 Hanspub 245  潘云,等:基于 WetSpass 模型的北京平原区降水入渗量估算 第1卷 · 第4期 15.08 亿m3,比 1960 年减少了 106.9 亿m3[1]。北京市 水资源严重匮乏,且时空分布不均匀,人均占有量不 足300 m3。地下水资源不仅仅是北京市民用水的主要 来源,对北京的建设而言,更是城市发展的重要保障。 北京的气候类型是典型的暖温带半湿润半干旱大陆 型季风气候,四季分明,地下水入渗补给的主要来源 就是降水。准确评价降水入渗量是分析水资源循环规 律,制定合理的水资源规划政策,以及地下水资源可 持续开采方案的基础,对实现北京经济社会的可持续 发展有重要的战略意义[2]。 地下水补给评价方法有很多种,不同的评价方法 的适用性不同,时空尺度不同,精确度也不同。本研 究使用基于 WetSpass 模型,将 GIS、RS 方法与水文 学问题有机结合,估算 2007 年北京平原区降水入渗 量,并结合地下水位动态法对估算结果进行验证。 2. 国内外研究现状 近年来,随着计算机技术和计算方法的发展,计 算地下水补给的数值模型层出不穷,模拟的精度和可 靠性也得到逐步的提升和发展。目前用于包气带的模 拟模型可分为两大类[3]:一类是基于 Richards 方程的 数值模型,如 BREATH 模型、ESTEL 模型、HYDRUS 模型、SWMS 模型等;另一类是基于水均衡方程的数 值模型,如桶模型、HELP 模型、WetSpass 模型等。 但是基于 Richards 方程数值模型的补给评价有很高的 不确定性[4-6],研究区往往被限制在一个很小的范围内 (100 m2左右),模拟深度一般在 15 m 以内。 WetSpass 模型以其较好的反映了水分平衡和能 量平衡关系,使用的数据较易获得的优点,受到了国 内外学者的关注。Yongbo Liu等人以卢森堡Attert 盆 地为研究区,利用 WetSpass 模型建立了自1998 年10 月~2001 年3月共 30 个月的水文模型,并评价了盆地 发生洪水的可能性[7]。J. Rwetabula 等人评价了坦桑尼 亚Simiyu流域 1999年1月~2004 年5月的水循环情 况[8]。林岚评价了松嫩盆地降水入渗补给情况,剖析 了多种影响因子对补给的影响,并预测了2013 年 ~2022 年和 2023 年~2032 年研究区年均降水补给量[9]。 潘云等估算了 1980年和 2005年妫水河流域地下水入 渗补给由100.48 mm/a变为 98.41 mm/a,并讨论了不 同下垫面的水循环情况[10]。 3. 研究方法与研究对象 3.1. 研究方法 WetSpass 模型基于水量平衡方程计算降水入渗 量,基本表达式为: PISTR (1) 其中,P为降水量,I为植被截留量,S为地表产流量, T为实际蒸散量,R为降水入渗量。 其基本思路是,首先将整个研究区剖分为若干等 面积格网,生成栅格图像,将这些栅格划分为裸地、 植被覆盖区、水面以及不透水地 4大类,并分别建立 对应的水量平衡方程。其次,根据研究区内每个栅格 中的气象条件、土地利用/植被类型、土壤地质类型以 及坡度等因素,估算每个栅格上实际的植被截留量、 地表产流量、蒸散量及降水入渗量[11]。 本文以 WetSpass 模型为核心,结合 GIS和RS 技 术,估算北京市地下水入渗量,并使用地下水位动态 法对模型结果进行精度验证。技术路线如图 1所示。 3.2. 数据预处理 WetSpass 模型所需要输入的数据可归纳为栅格 数据和属性数据两大类型。属性数据包括土壤参数、 土地利用参数以及径流参数。栅格数据包括 DEM、 坡度百分比、土地利用类型、土壤质地、气温、降水 量、风速、潜在蒸散以及地下水位埋深数据,其中, Figure 1. The distribution of land use of Beijing plain 图1. 北京平原区土地利用类型分布图 Copyright © 2012 Hanspub 246  潘云,等:基于 WetSpass 模型的北京平原区降水入渗量估算 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第4期 247 气象数据需分为丰水季、枯水季两期分别统计。本研 究中的栅格数据使用 ArcMap软件统一输出为 100 m 空间分辨率,整个研究区被划分为近 160 万个栅格。 砂壤土、粉砂壤土、壤土、砂质粘壤土、粘壤土以及 粘土 8类,其中壤土面积最大,占整个平原区面积的 51.23%,砂土的面积最小,仅占 0.14%。 DEM 数据是在国际农业研究咨询组提供的空间 信息共享网申请的90 m分辨率的数据。研究区平均 高程为 42.8 m。并在此基础上提取出研究区坡度百分 比,整个研究区坡度百分比平均值为 1.67%。 土地利用类型数据来自“地球系统科学数据共享 网”。北京平原区的土地利用/植被覆盖类型较为复杂, 共涉及森林、草地、农田、聚落、湿地水体以及荒漠 6个一级分类,及其下分的 13 个二级分类。如图 2所 示,水浇地的面积占整个平原区面积近 50%,且遍布 整个研究区范围内;其次是城镇建设用地,占整个平 土壤质地数据来自采用美国农业部提供的土壤 质地图。北京平原区的土壤质地共包括砂土、壤砂土、 Figure 2. Infiltration (a); Runoff (b); Evapotranspiration (c); Interception (d) of Beijing plain in 2007 图2. 北京平原区 2007 年降水入渗量(a);地表产流量(b);蒸发量(c )及植被截留量(d)  潘云,等:基于 WetSpass 模型的北京平原区降水入渗量估算 第1卷 · 第4期 原区面积的 22.42%;裸地面积最小,仅占整个面积的 0.003%。 气象数据来自北京市自动气象站监测站逐日监 测数据,经过计算求出 2007 年北京平原区枯水季和 丰水季的气象数据,使用 ArcMap地统计分析功能, 反距离权重法插值生成北京平原区丰水季与枯水季 的气象栅格数据。 4. 结果与验证 4.1. 估算结果 图2为2007 年北京平原区降水入渗量、地表产 流量、蒸发量以及植被截留量空间分布图。结果显示, 2007 年,北京平原区降水入渗量为0~263.05 mm,整 体来看,区内平均入渗量为 65.43 mm,仅占全年降水 量的 12.23%,而近 82.99%的降水量都通过蒸发蒸腾 作用消耗,返回大气,其余 9.67%通过地表产流及植 被截留的方式消耗。WetSpass 模型估算的蒸发蒸腾 量包括植被蒸腾量、地表蒸发量以及开放水面蒸散量 等,受研究区内湿地、水体影响,模型估算的植被截 留量、蒸发蒸腾量、地表产流量及降水入渗量之和应 大于降水量,本次研究中,各分量之和占降水量的 104.9%。 结合 GIS 空间统计分析功能可知,2007 年北京平 原区降水入渗量最高值分布在研究区东北一带,此处 土壤质地为壤砂土,透水性较好,土地利用类型为河 湖滩地,气候条件属于半湿润地区,区内年平均气温 12.2℃,年平均风速 2.0 m/s,年均降水量 622.08 mm, 年蒸发量1478.5 mm,这都为降水入渗创造了良好的 条件;最低值(0)呈零星状分布在研究区中部至东南一 带,除气候条件为半干旱气候,区内年平均气温13.8℃, 年平均风速 2.3 m/s,年均降水量 514.98 mm,年蒸发 量1827.79 mm,最低值点所在位置普遍存在以下两个 特点,其一是土壤质地主要为粘土或粘壤土,透水性 差,其二是这些区域的土地利用类型为内陆水体,几 乎全部降水都随着水面蒸发作用返回大气,因此这些 地方不发生降水入渗。 总体来看,研究区西南、东北地区年平均气温较 低,年平均风速较小,年累计降水量较大,而年累计 蒸发量较小,这类气候条件有利于降水入渗,因此, 该区域内平均入渗量较高。相对而言,研究区西南、 东北地区平均气温较高,年平均风速较大,年累计降 水量较小,而年累计蒸发量较大,这类气候条件不利 于降水入渗,因此,该区域内平均入渗量较低。 按照不同地下水系统统计北京平原区2007 年降 水入渗量,结果如表 1所示。可以看出,北京平原区 三个地下水子系统中,大石河–拒马河地下水系统降 水入渗量最多,为 103.42 mm,其次是潮白–蓟运– 温榆河地下水系统,降水入渗量为 67.77 mm,永定河 地下水系统降水入渗量最少,为 53.24 mm。 4.2. 精度验证 4.2.1. 验证方法 本研究采用的验证方法为地下水位动态法。 地下水位数据的来源是《中国地质环境监测地下 水位年鉴2007》一书中的实测数据,测量频率分为 1 天/次或 5天/次。根据年鉴中记录,2007 年北京市可 正常运行的国家级监测点 38 个,其中潜水井 17 个(其 中有 2个井数据不全),承压水井 21 个。主要监测永 定河冲洪积扇、据马河冲洪积扇、潮白河冲洪积扇和 温榆河冲洪积扇的松散岩类孔隙潜水和孔隙承压水。 地下水位动态法的计算公式可表示为: R h 年次 (2) 其中,R年表示降水入渗量 (mm) , μ 表示给水度,Δh次 表示次降水后引起的地下水位变幅(mm)。 为了保证Δh次是由次降水引起的,本次验证数据 在地下水位实测数据基础上,结合2007 年北京自动 气象站监测的日降水量数据和日蒸发皿数据,选取降 Table 1. Infiltration of each groundwater subsystem of Beijing plain in 2007 表1. 北京平原区 2007 年各地下水子系统级次一级系统降水 入渗量 地下水 子系统 系统 代码 降水入渗 量(mm) 子系统次一级系统 系统 代码 降水入渗 量(mm) I3-1-1 70.61 潮白河地下水子系统 I3-1-2 22.34 温榆河冲洪积扇 地下水子系统 I3-2 36.13 潮白–蓟运– 温榆河 地下水系统 I367.77 蓟运河冲洪积扇 地下水子系统 I3-3 119.65 II3-1-1 52.37 永定河 地下水系统 II353.24 永定河地下水子系统 II3-1-2 56.3 大石河–拒马 河地下水系统 III3103.42 Copyright © 2012 Hanspub 248  潘云,等:基于 WetSpass 模型的北京平原区降水入渗量估算 第1卷 · 第4期 水量大于蒸发量的日期,使用次日地下水位减去降水 当天的地下水位,认为此次地下水位变化由降水引 起。 给水度的确定来自北京市水文大队通过大量室 内试验及野外试验工作,确定的北京地区不同土壤质 地给水度,使用 ArcMap的空间分析功能,确定研究 区内全部监测井位置的土壤质地,主要包含壤砂土、 砂壤土、壤土以及粘土 4类。 4.2.2. 精度评价 选取远离水源厂、应急水源地以及乡镇水管站的 监测井为精度评价的对象。使用ArcMap 空间分析功 能,确定每个潜水井处 WetSpass 模型估算的降水入渗 量,并使用公式(2)计算降水入渗量,二者相减求出误 差值,详见表2。 建立模型估算结果与地下水位动态法估算结果 的线性关系。如图 3所示,两组数据有较好的线性关 系,测定系数R2 = 0.963,说明 WetSpass 模型估算的 2007 年北京平原区降水入渗量比较准确。 5. 结论 本文使用 WetSpass 模型估算 2007 年北京平原区 降水入渗量,并结合地下水位动态法对估算结果进行 验证。随后,本文结合GIS 空间分析功能,定量评价 了城市扩张对降水入渗量的影响,共得到以下 2条重 要结论。 Table 2. Calculation of infiltration precision in Beijing plain 表2. 北京平原区降水入渗量精度计算表 监测点位置 土壤 质地 给水 度 WetSpass 估算 结果(mm) 地下水位动态法 估算结果(mm) 误差 值 朝阳区定福庄煤 干院体育场内 壤砂土 0.19 65.53 66.5 0.97 房山区李庄村 村东场院内 壤土 0.1 62.59 61.8 0.79 通州区潞河 中学操场南 壤砂土 0.19 68.9 50.35 18.55 顺义区 杨镇二街 粘土 0.08 5.09 9.92 4.83 昌平区小汤山 镇小汤山村 壤土 0.1 24.5 23.9 0.6 昌平区沙河 102 队 砂壤土 0.14 43.59 41.16 2.43 平谷区门楼庄 乡政府院内 壤砂土 0.19 190.23 130.91 59.32 Figure 3. Evaluation of the accuracy of linear relationship 图3. 精度评价线性关系 1) 北京平原区2007 年平均降水入渗量为65.43 mm,仅占降水总量的 12.23%,82.99%的降水量通过 蒸发蒸腾作用消耗,其余则经由地表径流和植被截留 的方式消耗。空间上北京平原区降水入渗量呈现出东 北、西南较高,西北至东南一带较低的趋势。 2) 本文结合地下水位实测数据,利用水位动态法 检验模型精度,结果显示标准差为 0.963,说明WetSpass 模型较好的模拟了研究区内的地下水补给过程,在半 干旱半湿润地区有较好的适用性。 参考文献 (References) [1] 北京市水务局. 2009 北京市水资源公报[R], 2009: 1. Beijing Water Authority. Beijing water resources bulletin 2009, 2009: 1. (in Chinese) [2] 北京市地质矿产勘查开发局, 北京市水文地质工程地质大队. 北京地下水[M]. 北京: 中国大地出版社, 2008: 116. Beijing Geology Prospecting & Developing Bureau, Beijing Insti- tute of Hydrogeology and Engineering Geology. Beijing ground- water. Beijing: China Land Press, 2008: 116. (in Chinese) [3] 王言思. 内蒙孪井灌区地下水补给的研究[D]. 中国海洋大学, 2009. WANG Yansi. Research on groundwater recharge in Luanjing ir- rigation area, Inner Mongolia. Ocean University of China, 2009. (in Chinese) [4] STOTHOFF, S. A. Sensitivity of long-term bare soil infiltration simulations to hydraulic properties in an arid environment. Wa- ter Resources Research, 1997, 33: 547-558. [5] ROCKHOLD, M. L., FAYER, M. J., KINCAID, C. T., et al. Estimation of natural ground water recharge for the performance assessment of a low-level waste disposal facility at the Hanford site. Publication PNL-10508. Hanford: Battelle Pacific North- west Laboratory, 1995. [6] KEARNS, A. K., HENDRICKX, J. M. H. Temporal variability of diffuse groundwater recharge in New Mexico. New Mexico Water Resources Research Institute, 1998, 309: 43. [7] LIU, Y. B., GEBREMESKEL, S. and SMEDT, F. D. Flood pre- diction with the WetSpa model on catchment scale. Flood De- fence, 2002: 499-507. [8] RWETABULA, J., DE SMEDT, F. and REBHUN, F. Prediction of runoff and discharge in the Simiyu River (tributary of Lake Victoria, Tanzania) using the WetSpa model. Hydrology and Copyright © 2012 Hanspub 249  潘云,等:基于 WetSpass 模型的北京平原区降水入渗量估算 Copyright © 2012 Hanspub 第1卷 · 第4期 250 Earth System Discussions, 2007, 4(2): 881-908. [9] 林岚. 环境变化条件下松嫩盆地降水入渗补给量变化研究 [D]. 吉林大学, 2008. LIN Lan. Study on changes of rainfall infiltration recharge under conditions of variable environment in Songnen Basin. Jilin Uni- versity, 2008. (in Chinese) [10] PAN Yun, GONG Huili, ZHOU Demin, et al. Impact of land use change on groundwater recharge in Guishui River Basin, China. China Geographical Science, 2011, 21(6): 734-743. [11] BATELAAN, O., WOLDEAMLAK, S. T. ArcView interface for WetSpass users’ guide. Vrije Universiteit Brussel Department of Hydrology and Hydraulic Engineering, 2007. |