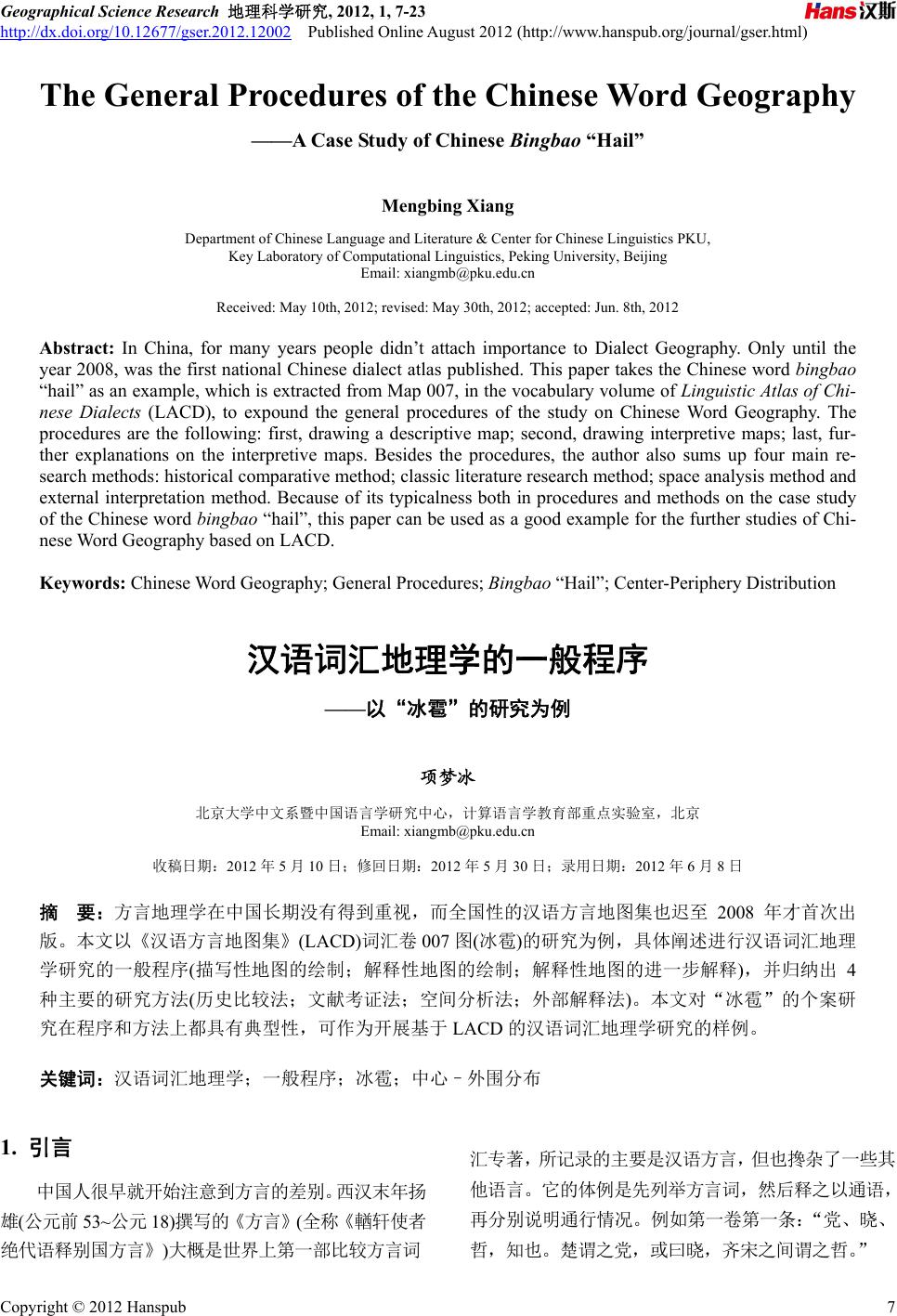

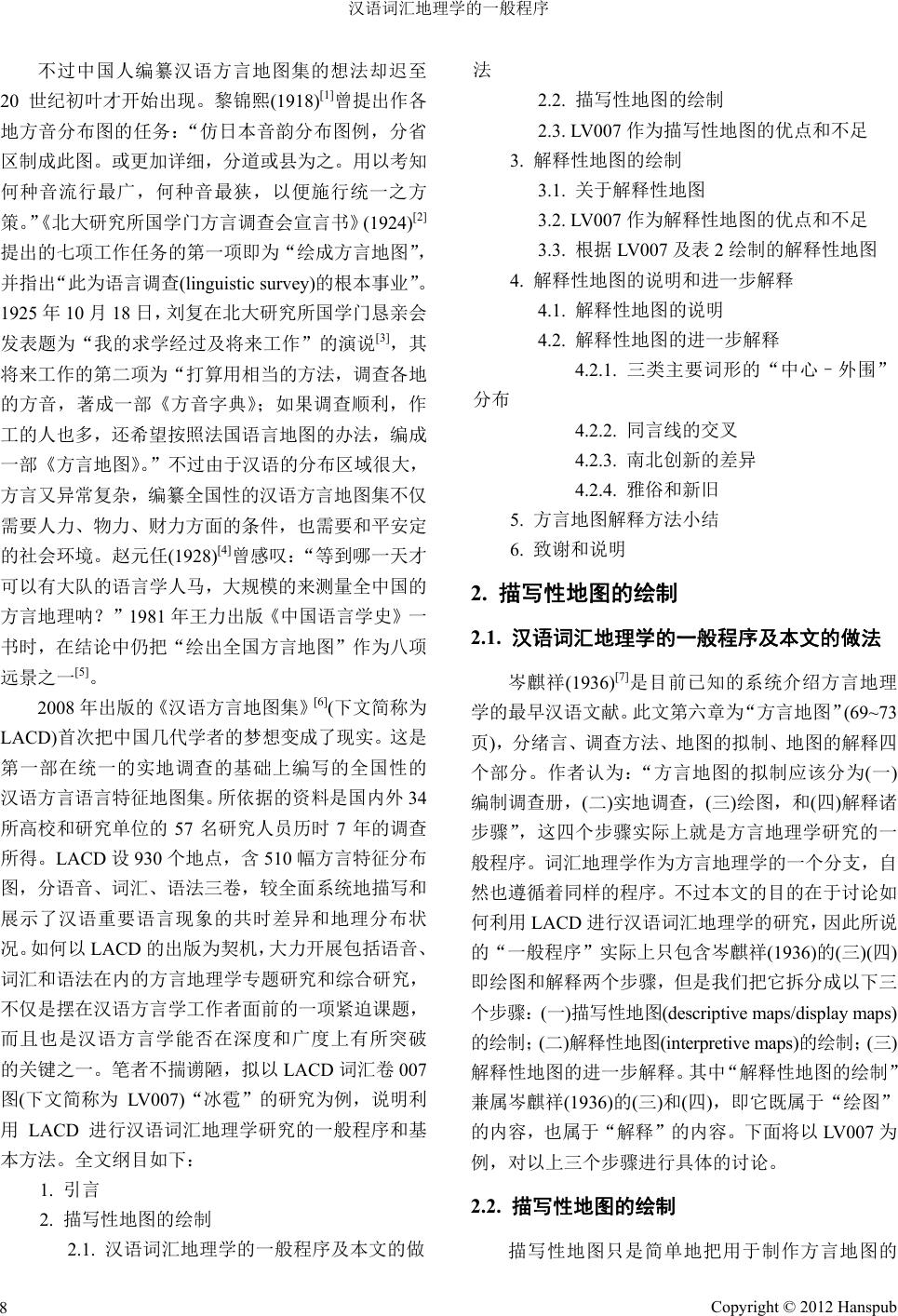

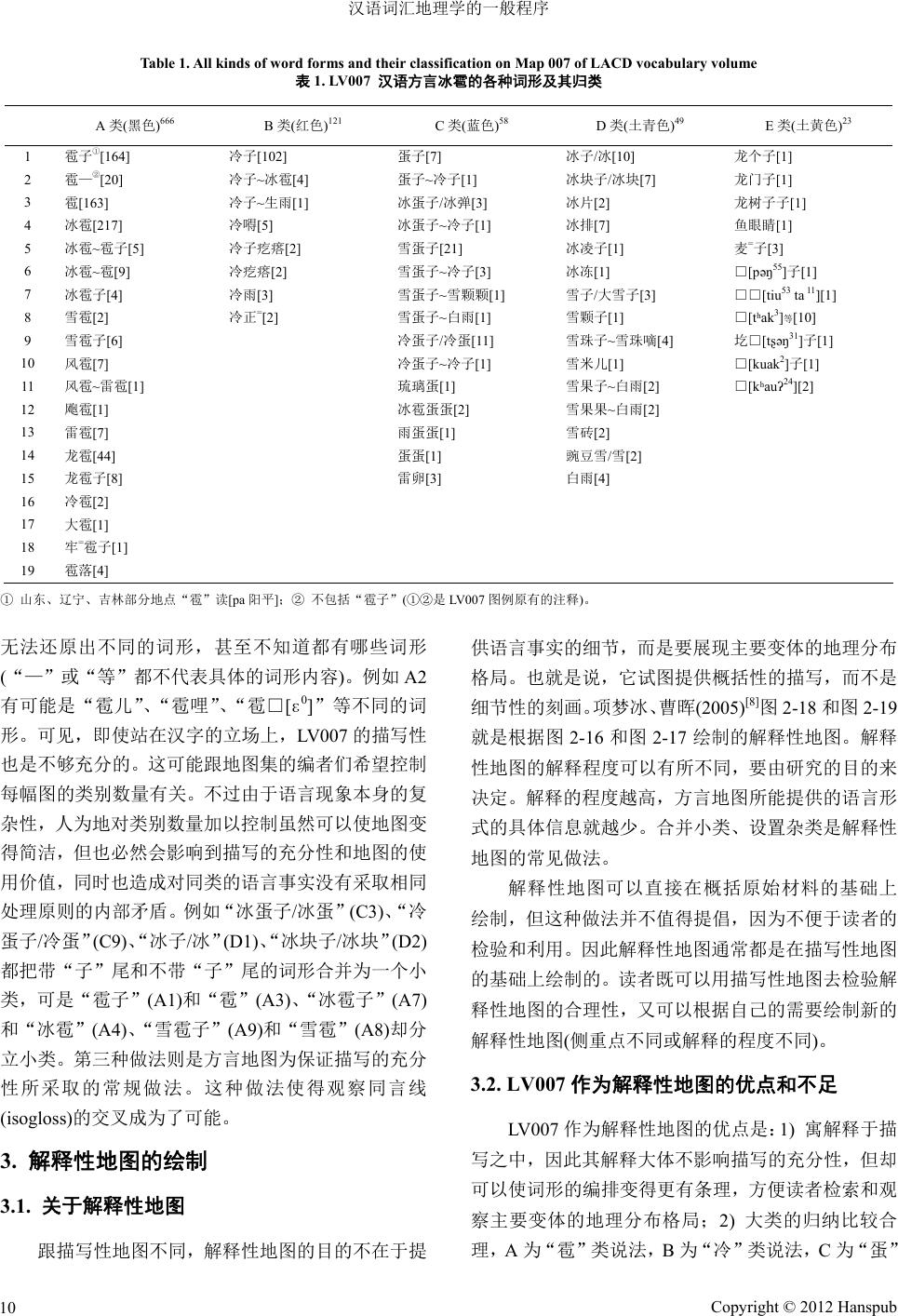

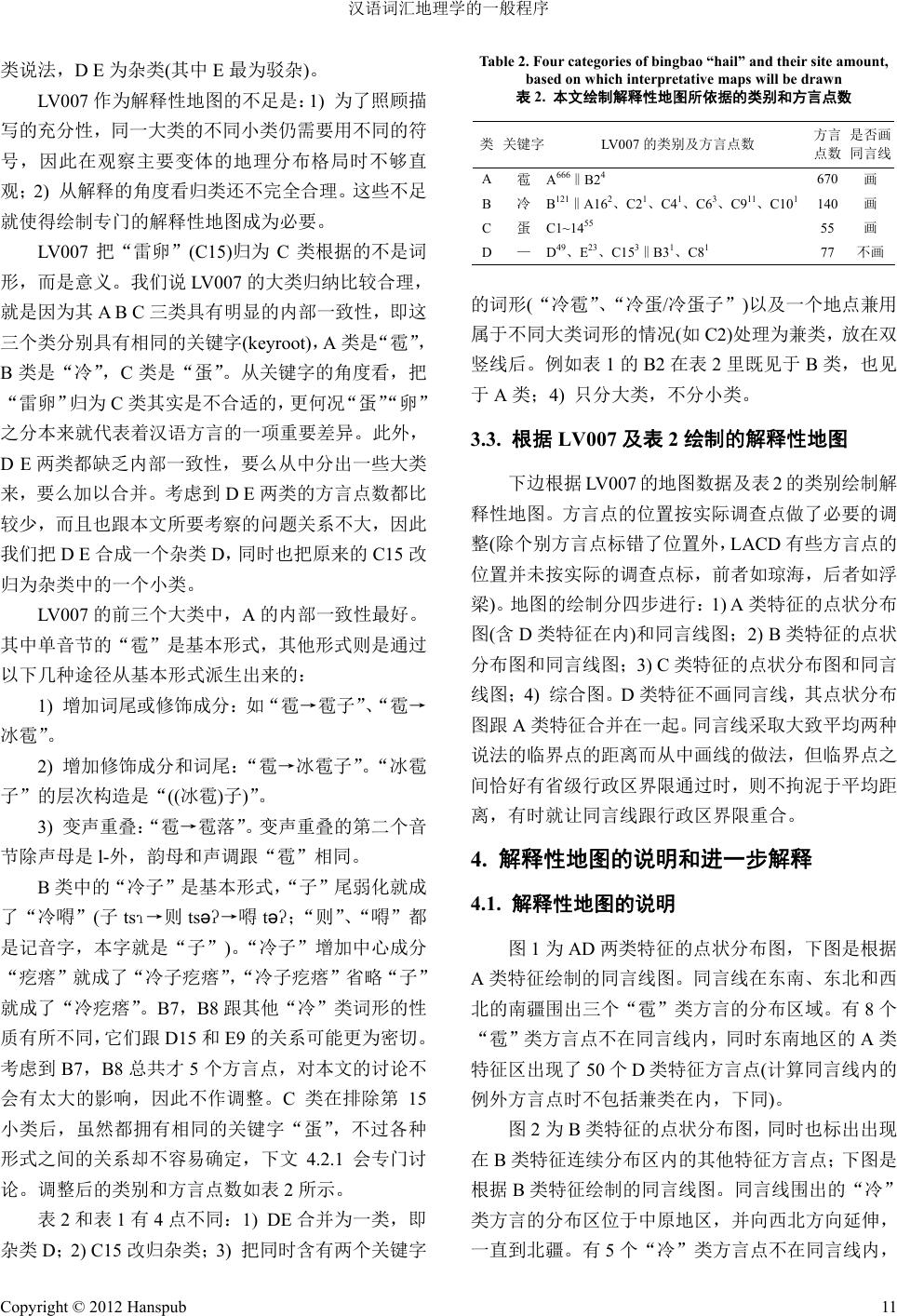

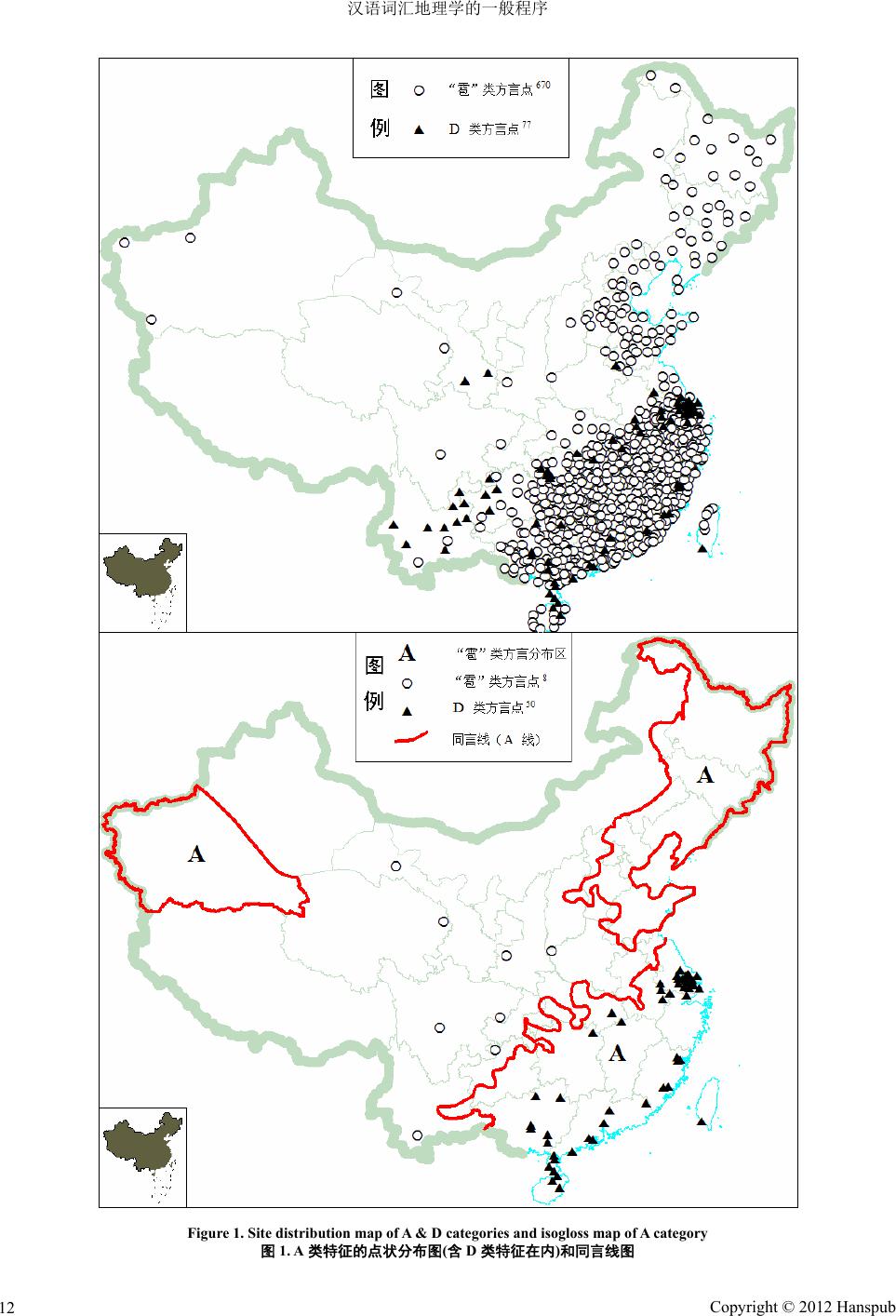

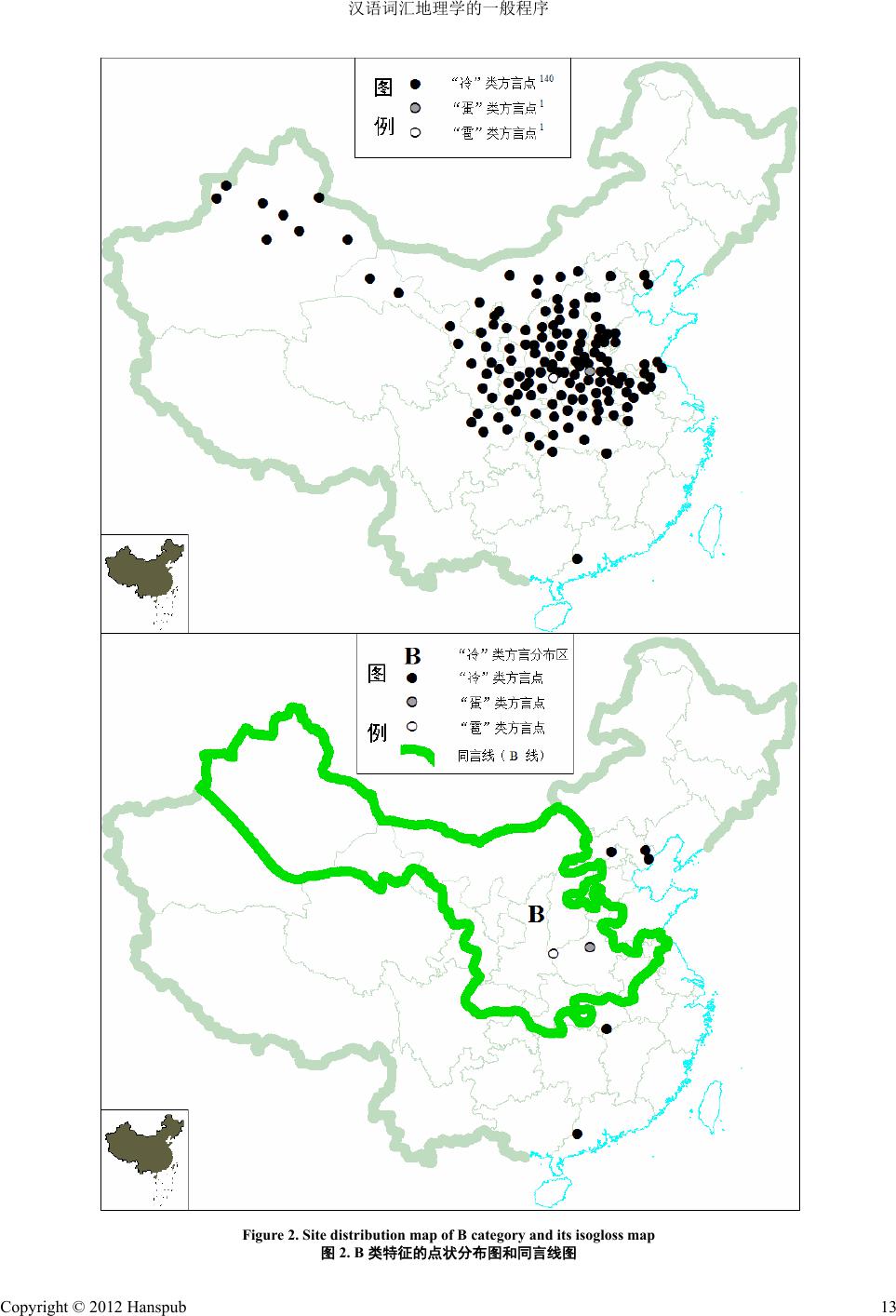

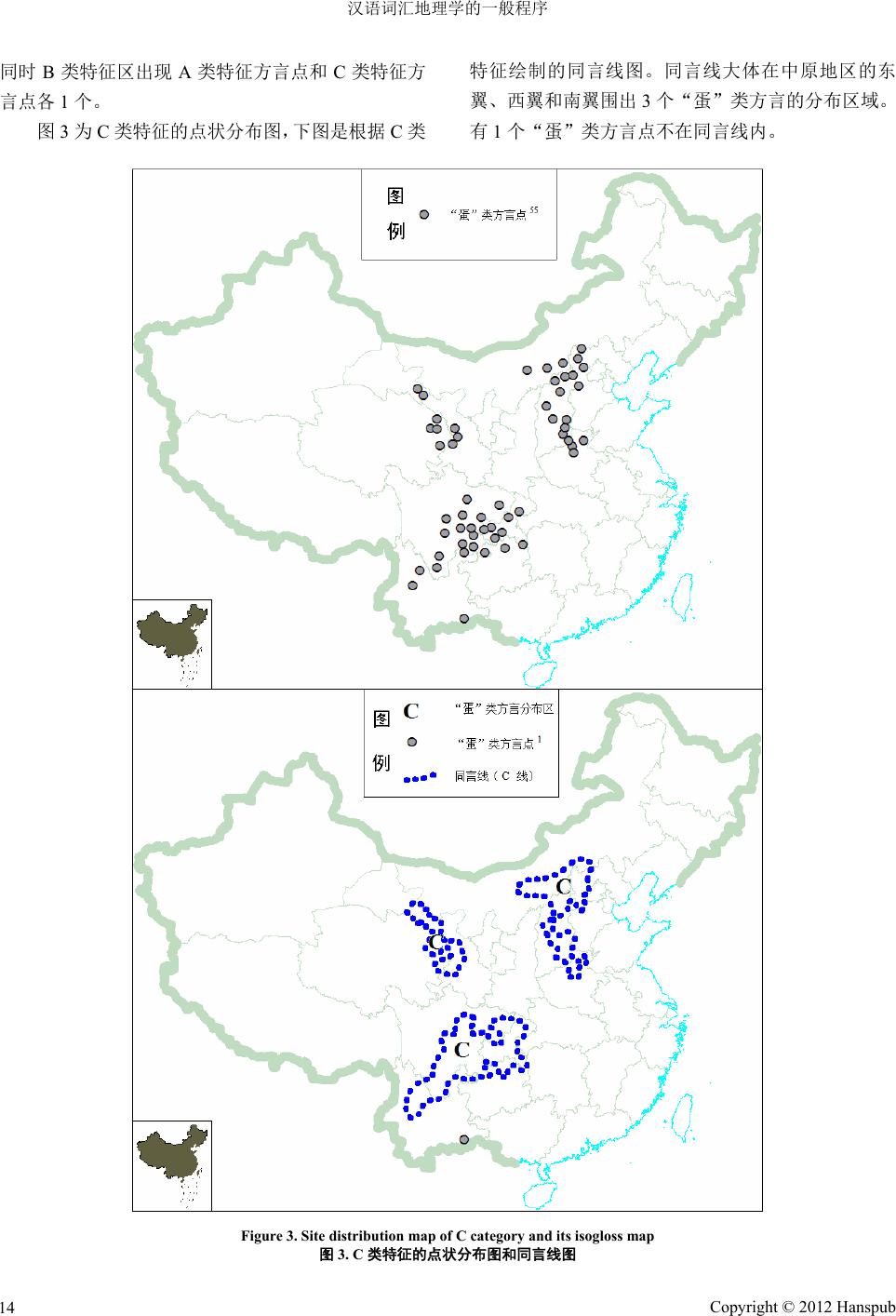

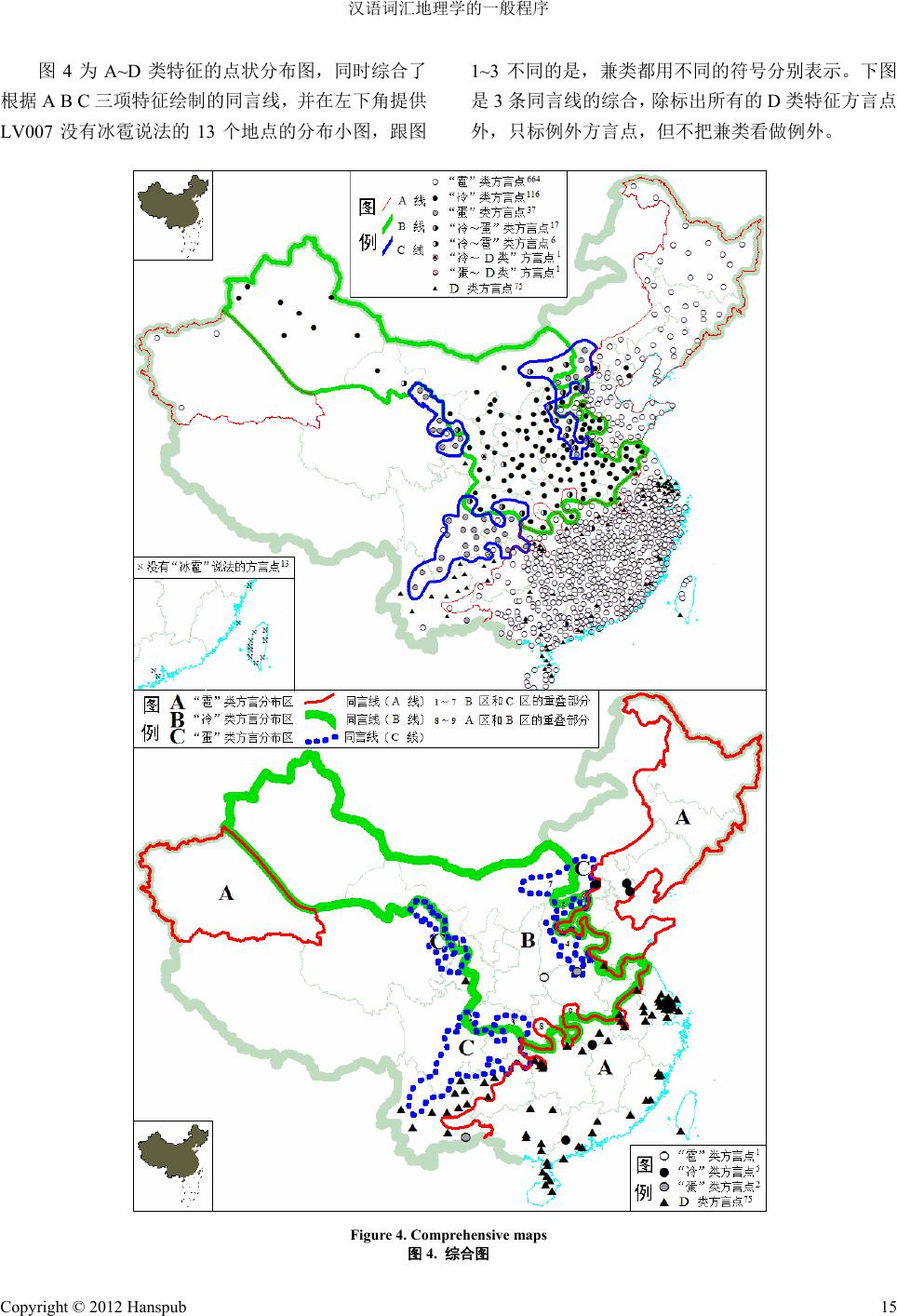

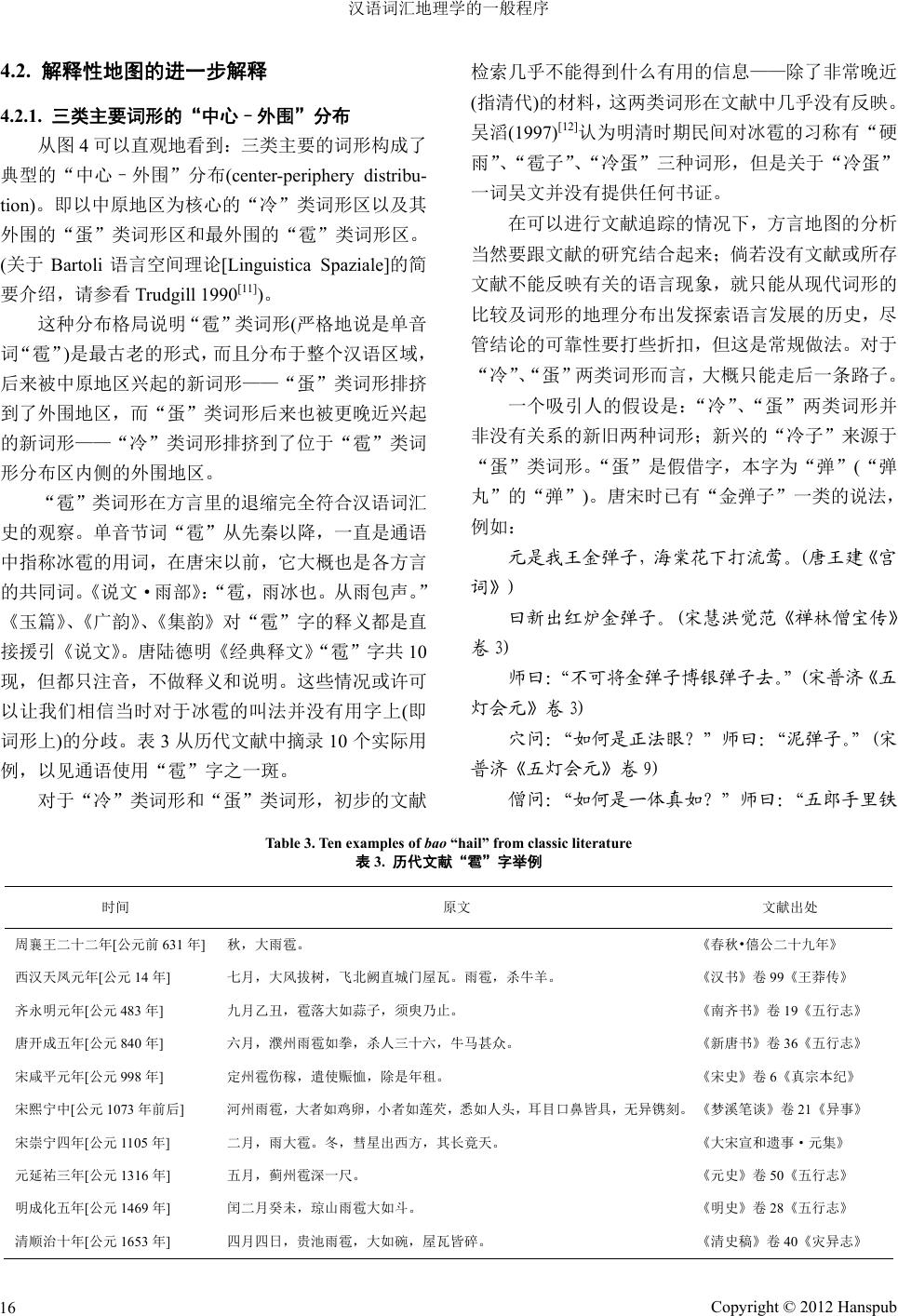

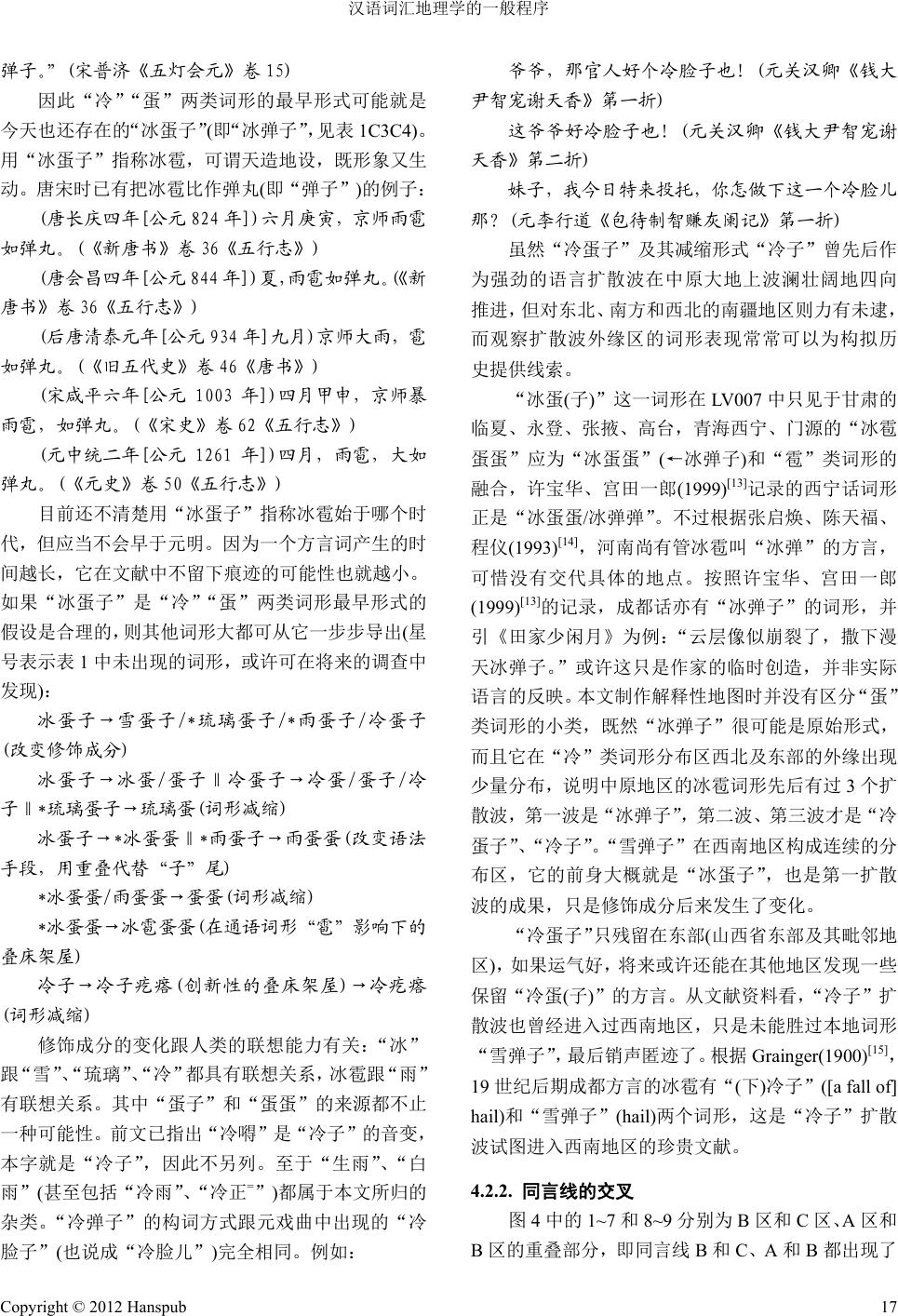

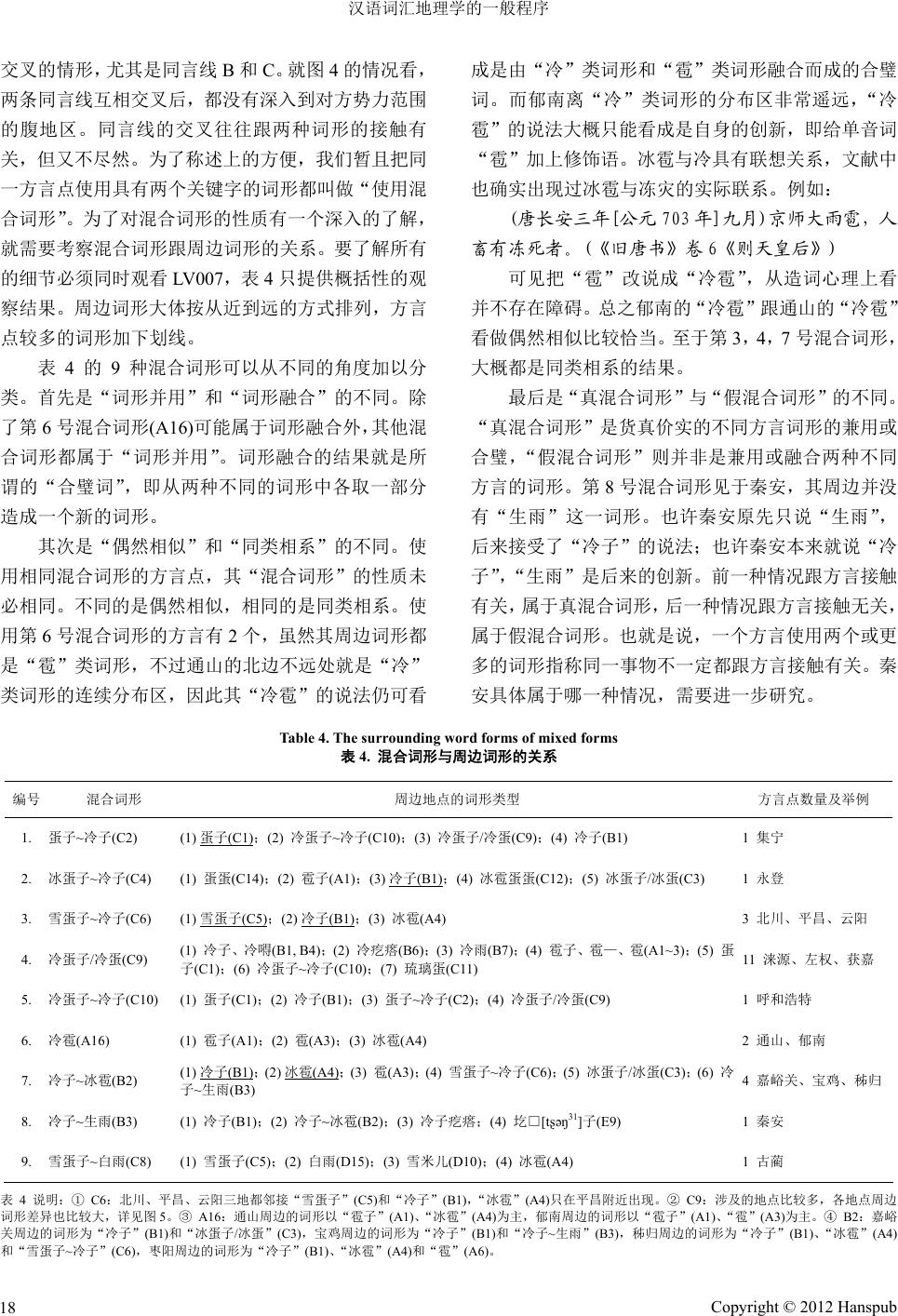

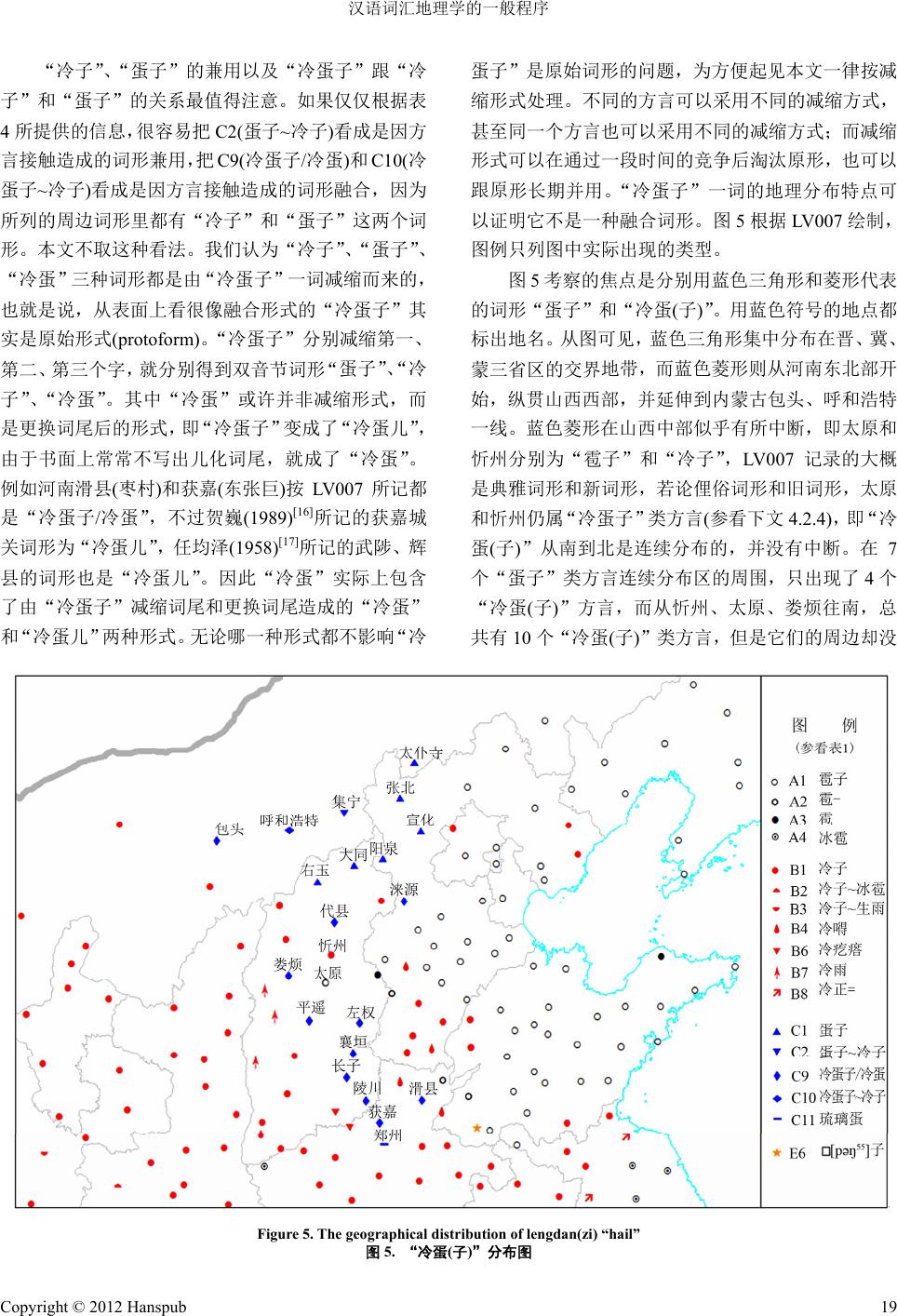

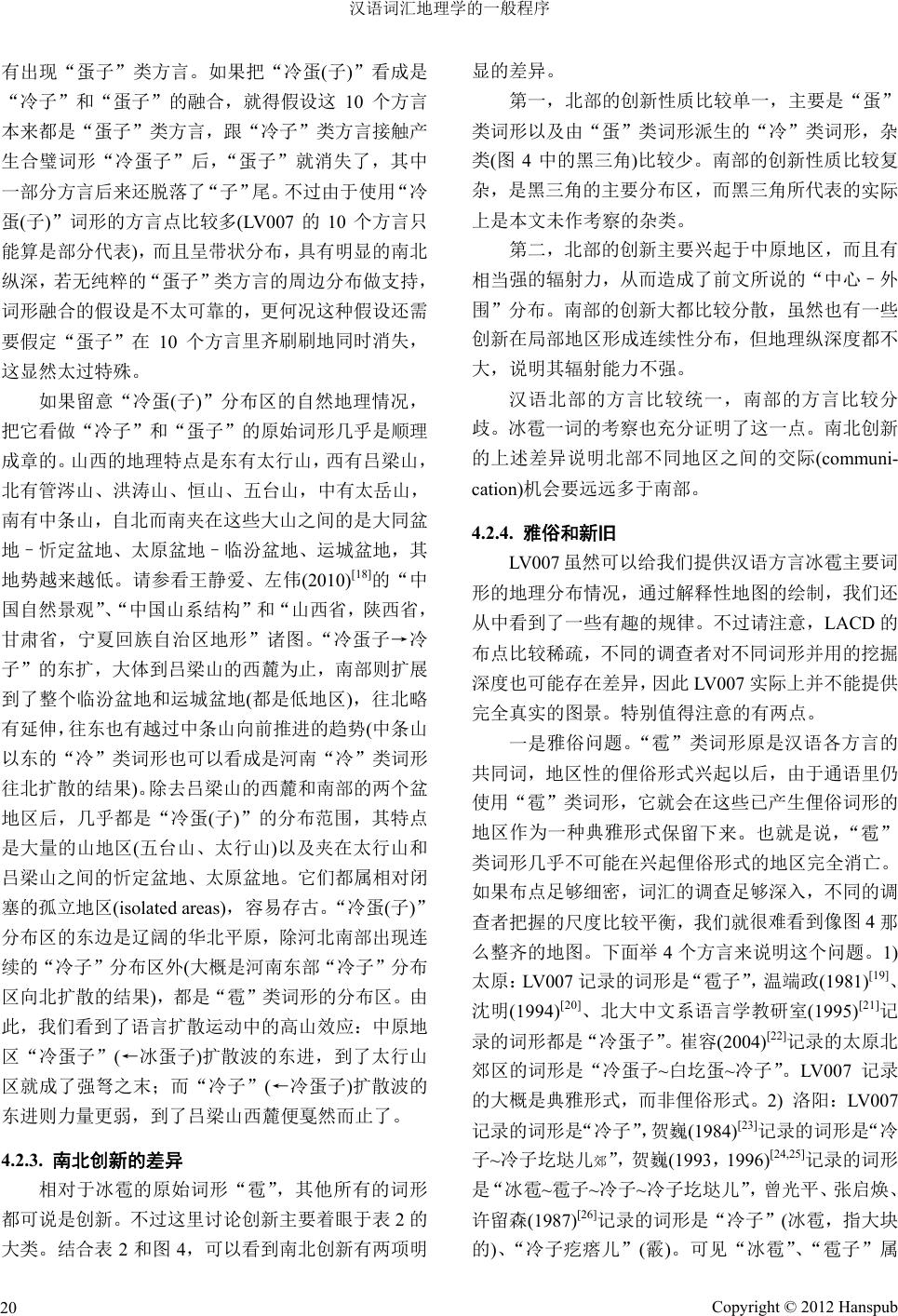

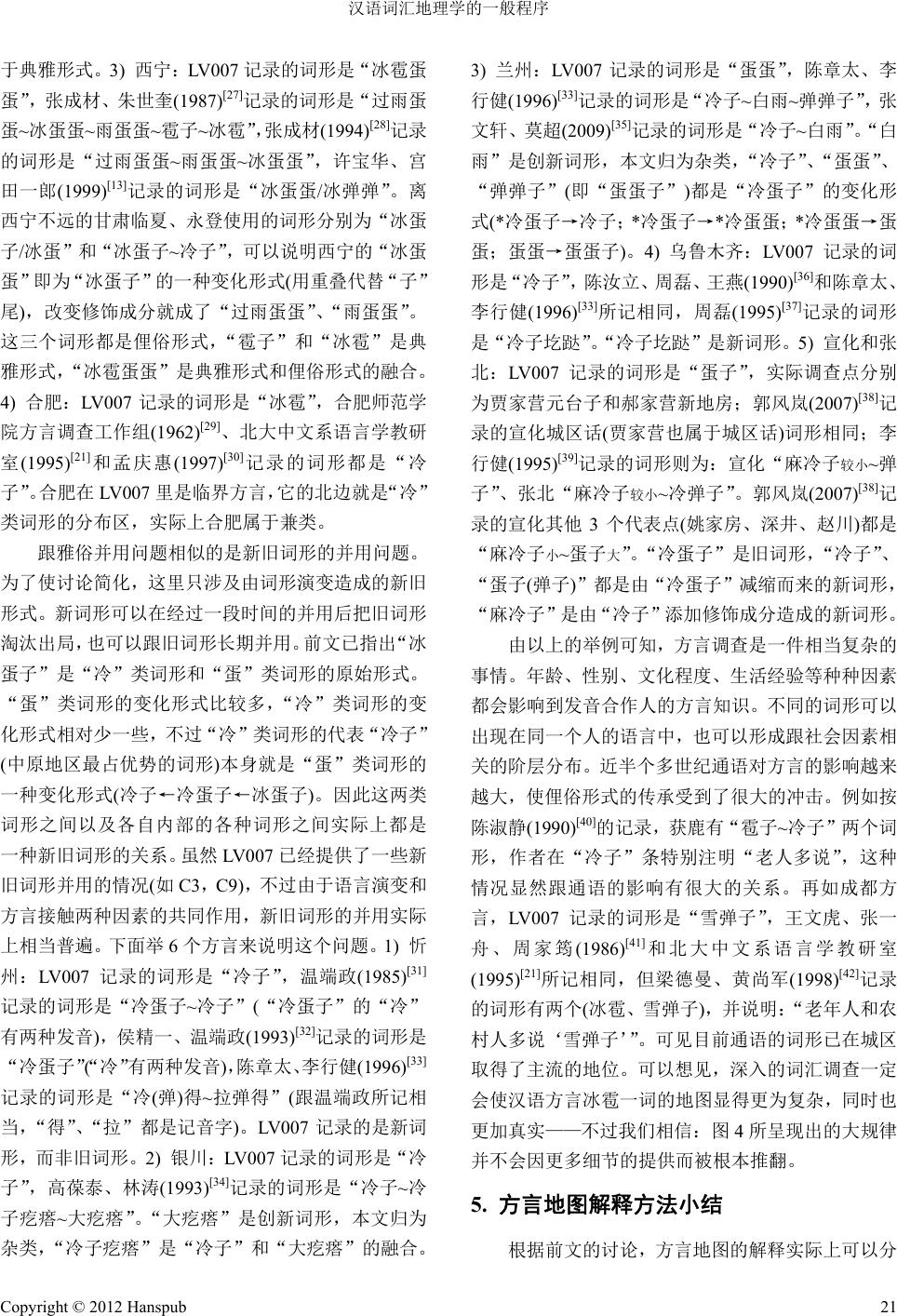

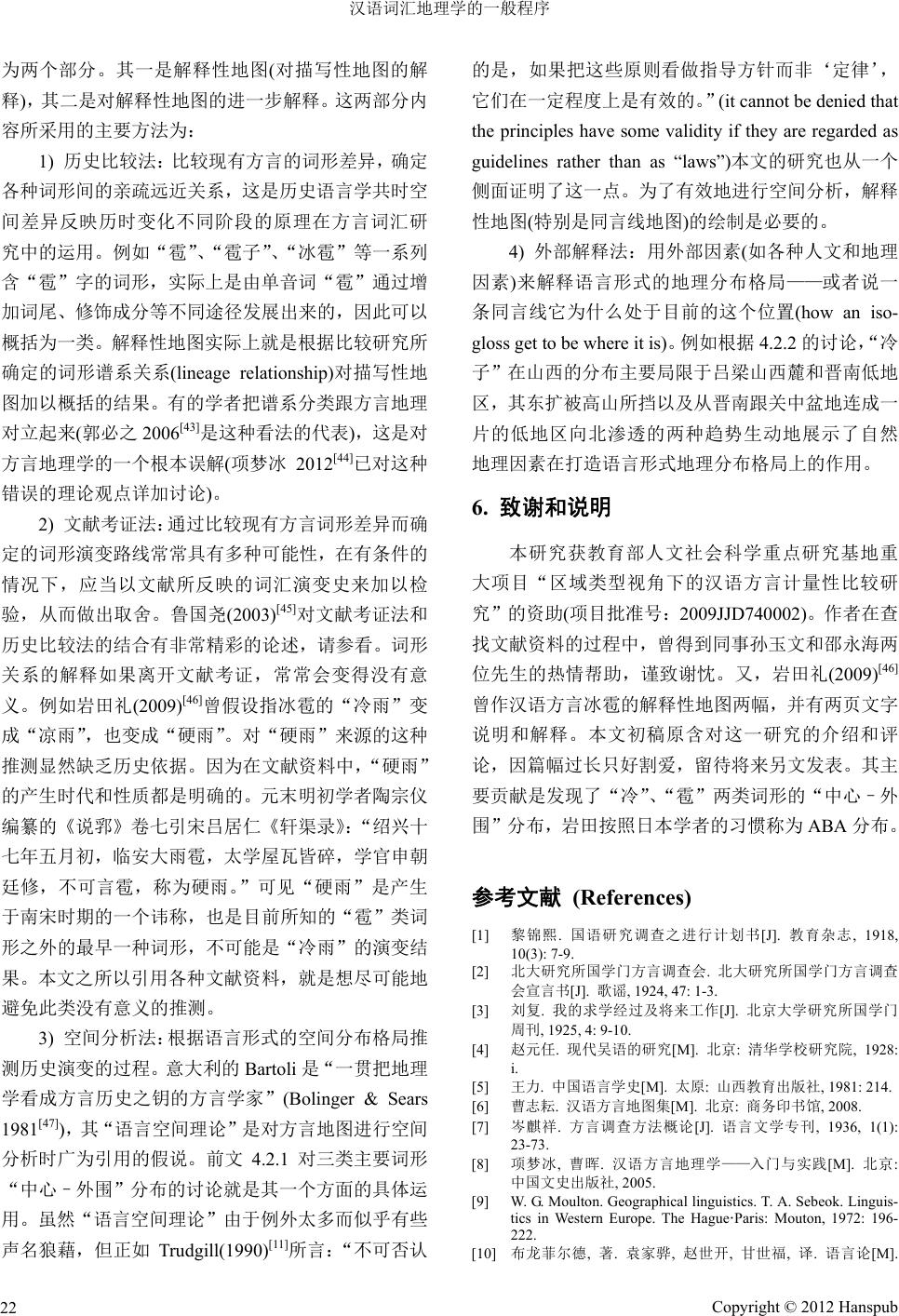

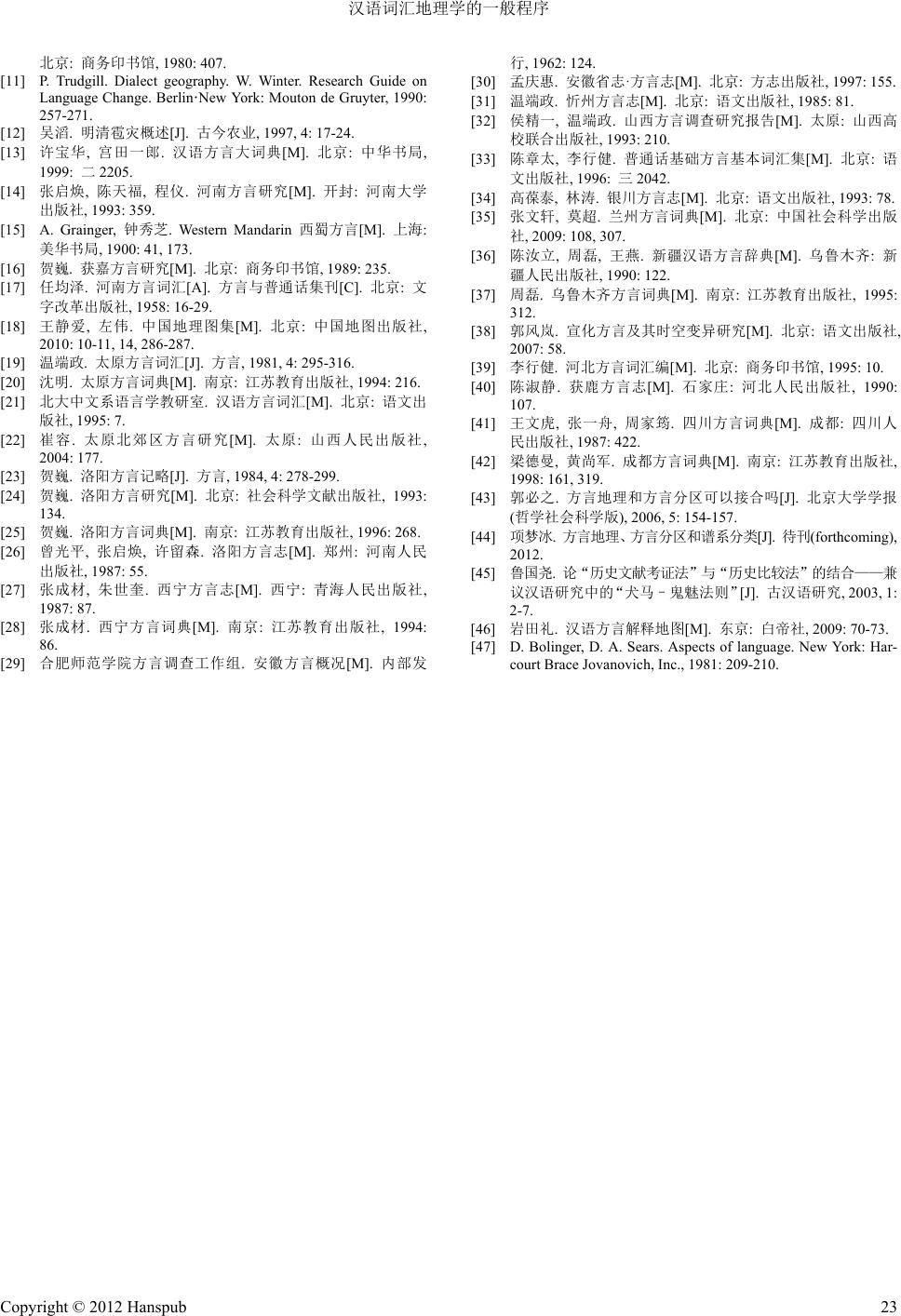

Geographical Science Research 地理科学研究, 2012, 1, 7-23 http://dx.doi.org/10.12677/gser.2012.12002 Published Online August 2012 (http://www.hanspub.org/journal/gser.html) The General Procedures of the Chinese Word Geography ——A Case Study of Chinese Bingbao “Hail” Mengbing Xiang Department of Chinese Language and Literature & Center for Chinese Linguistics PKU, Key Laboratory of Computational Linguistics, Peking University, Beijing Email: xiangmb@pku.edu.cn Received: May 10th, 2012; revised: May 30th, 2012; accepted: Jun. 8th, 2012 Abstract: In China, for many years people didn’t attach importance to Dialect Geography. Only until the year 2008, was the first national Chinese dialect atlas published. This paper takes the Chinese word bingbao “hail” as an example, which is extracted from Map 007, in the vocabulary volume of Linguistic Atlas of Chi- nese Dialects (LACD), to expound the general procedures of the study on Chinese Word Geography. The procedures are the following: first, drawing a descriptive map; second, drawing interpretive maps; last, fur- ther explanations on the interpretive maps. Besides the procedures, the author also sums up four main re- search methods: historical comparative method; classic literature research method; space analysis method and external interpretation method. Because of its typicalness both in procedures and methods on the case study of the Chinese word bingbao “hail”, this paper can be used as a good example for the further studies of Chi- nese Word Geography based on LACD. Keywords: Chinese Word Geography; General Procedures; Bingbao “Hail”; Center-Periphery Distribution 汉语词汇地理学的一般程序 ——以“冰雹”的研究为例 项梦冰 北京大学中文系暨中国语言学研究中心,计算语言学教育部重点实验室,北京 Email: xiangmb@pku.edu.cn 收稿日期:2012 年5月10 日;修回日期:2012年5月30 日;录用日期:2012年6月8日 摘 要:方言地理学在中国长期没有得到重视,而全国性的汉语方言地图集也迟至 2008 年才首次出 版。本文以《汉语方言地图集》(LACD)词汇卷 007 图(冰雹)的研究为例,具体阐述进行汉语词汇地理 学研究的一般程序(描写性地图的绘制;解释性地图的绘制;解释性地图的进一步解释),并归纳出 4 种主要的研究方法(历史比较法;文献考证法;空间分析法;外部解释法)。本文对“冰雹”的个案研 究在程序和方法上都具有典型性,可作为开展基于LACD 的汉语词汇地理学研究的样例。 关键词:汉语词汇地理学;一般程序;冰雹;中心–外围分布 1. 引言 中国人很早就开始注意到方言的差别。西汉末年扬 雄(公元前53~公元 18)撰写的《方言》(全称《輶轩使者 绝代语释别国方言》)大概是世界上第一部比较方言词 汇专著,所记录的主要是汉语方言,但也搀杂了一些其 他语言。它的体例是先列举方言词,然后释之以通语, 再分别说明通行情况。例如第一卷第一条:“党、晓、 哲,知也。楚谓之党,或曰晓,齐宋之间谓之哲。” Copyright © 2012 Hanspub 7  汉语词汇地理学的一般程序 不过中国人编纂汉语方言地图集的想法却迟至 20 世纪初叶才开始出现。黎锦熙(1918)[1]曾提出作各 地方音分布图的任务:“仿日本音韵分布图例,分省 区制成此图。或更加详细,分道或县为之。用以考知 何种音流行最广,何种音最狭,以便施行统一之方 策。”《北大研究所国学门方言调查会宣言书》(1924)[2] 提出的七项工作任务的第一项即为“绘成方言地图”, 并指出“此为语言调查(linguistic survey)的根本事业”。 1925 年10 月18 日,刘复在北大研究所国学门恳亲会 发表题为“我的求学经过及将来工作”的演说[3],其 将来工作的第二项为“打算用相当的方法,调查各地 的方音,著成一部《方音字典》;如果调查顺利,作 工的人也多,还希望按照法国语言地图的办法,编成 一部《方言地图》。”不过由于汉语的分布区域很大, 方言又异常复杂,编纂全国性的汉语方言地图集不仅 需要人力、物力、财力方面的条件,也需要和平安定 的社会环境。赵元任(1928)[4]曾感叹:“等到哪一天才 可以有大队的语言学人马,大规模的来测量全中国的 方言地理呐?”1981 年王力出版《中国语言学史》一 书时,在结论中仍把“绘出全国方言地图”作为八项 远景之一[5]。 2008 年出版的《汉语方言地图集》 [6](下文简称为 LACD)首次把中国几代学者的梦想变成了现实。这是 第一部在统一的实地调查的基础上编写的全国性的 汉语方言语言特征地图集。所依据的资料是国内外34 所高校和研究单位的 57名研究人员历时 7年的调查 所得。LACD 设930 个地点,含 510幅方言特征分布 图,分语音、词汇、语法三卷,较全面系统地描写和 展示了汉语重要语言现象的共时差异和地理分布状 况。如何以 LACD 的出版为契机,大力开展包括语音、 词汇和语法在内的方言地理学专题研究和综合研究, 不仅是摆在汉语方言学工作者面前的一项紧迫课题, 而且也是汉语方言学能否在深度和广度上有所突破 的关键之一。笔者不揣谫陋,拟以LACD 词汇卷 007 图(下文简称为 LV007)“冰雹”的研究为例,说明利 用LACD 进行汉语词汇地理学研究的一般程序和基 本方法。全文纲目如下: 1. 引言 2. 描写性地图的绘制 2.1. 汉语词汇地理学的一般程序及本文的做 法 2.2. 描写性地图的绘制 2.3. LV007作为描写性地图的优点和不足 3. 解释性地图的绘制 3.1. 关于解释性地图 3.2. LV007作为解释性地图的优点和不足 3.3. 根据 LV007 及表 2绘制的解释性地图 4. 解释性地图的说明和进一步解释 4.1. 解释性地图的说明 4.2. 解释性地图的进一步解释 4.2.1. 三类主要词形的“中心–外围” 分布 4.2.2. 同言线的交叉 4.2.3. 南北创新的差异 4.2.4. 雅俗和新旧 5. 方言地图解释方法小结 6. 致谢和说明 2. 描写性地图的绘制 2.1. 汉语词汇地理学的一般程序及本文的做法 岑麒祥(1936)[7]是目前已知的系统介绍方言地理 学的最早汉语文献。此文第六章为“方言地图”(69~73 页),分绪言、调查方法、地图的拟制、地图的解释四 个部分。作者认为:“方言地图的拟制应该分为(一) 编制调查册,(二)实地调查,(三)绘图,和(四)解释诸 步骤”,这四个步骤实际上就是方言地理学研究的一 般程序。词汇地理学作为方言地理学的一个分支,自 然也遵循着同样的程序。不过本文的目的在于讨论如 何利用 LACD 进行汉语词汇地理学的研究,因此所说 的“一般程序”实际上只包含岑麒祥(1936)的(三)(四) 即绘图和解释两个步骤,但是我们把它拆分成以下三 个步骤:(一)描写性地图(descriptive maps/display maps) 的绘制;(二)解释性地图(interpretive maps)的绘制;(三) 解释性地图的进一步解释。其中“解释性地图的绘制” 兼属岑麒祥(1936)的(三)和(四),即它既属于“绘图” 的内容,也属于“解释”的内容。下面将以LV007 为 例,对以上三个步骤进行具体的讨论。 2.2. 描写性地图的绘制 描写性地图只是简单地把用于制作方言地图的 Copyright © 2012 Hanspub 8  汉语词汇地理学的一般程序 原始数据过录到地图上,即把书面数据转换为地理视 图。其制作方式又可分为两种:1) 原始数据地图 (firsthand data maps);2) 加工地图(edited maps)。两 者 的差异可参看项梦冰、曹晖(2005)[8]图2-16 和图2-17。 理想的描写性地图应满足两个条件,一是描写的充分 性,一是检索的便易性。第一个条件说的是方言地图 必须充分反映语言事实,第二个条件说的是方言地图 必须设计得合理,方便读者使用。这两个条件所涉及 的具体技术问题我们都结合LV007 来谈。 2.3. LV007作为描写性地图的优点和不足 LACD 属于基础性的方言地图集,不过所包含的 地图大多不属于纯描写性质的地图,而是描写兼解释 的混合性地图。 LV007以加工地图的形式反映930 个汉语方言点 “冰雹”的说法,在图例中列出各种词形及其在地图 中所用的代表符号。LACD 每卷都提供一张印有 930 个方言点地名的透明胶片,把它叠在每一张地图上, 就可以知道每个地点所用的符号,然后从图例中查出 其语言形式。LACD 是彩色地图集,因此地图中代表 语言形式的符号也是分色的。使用加工地图的形式和 分色符号、提供匹配地名用的透明胶片,都使得 LACD 具有检索上的便易性,这是十分值得肯定的。不过 LV007 没有标明每种符号所涉及的方言点数,这对一 部采用地理信息系统(GIS)技术编制的地图集而言是 明显的不足(LACD 仅有少数图标明了每种符号所涉 及的方言点数)。在一幅布满密密麻麻符号的地图中查 找一种形式的地理分布情况,若不标明方言点数,对 使用者而言简直就是一种耐心的考验,因为每查找一 遍都不能确定是否数对数了。 LV007 在描写充分性上的不足则比较明显,这里 先谈总体设计上的原因,跟 LV007 具体设计有关的原 因稍后再谈。受时间和财力的限制,LACD 的规模必 须加以控制,因此布点比较稀疏。大体上东南方言地 区每个县级单位设一个点,官话和晋语地区3~4 个县 设一个点。以今天的面积来对比,德国为 357,021 平 方千米,《德国语言地图集》的调查点超过 40,000 万 个;法国为 551,602 平方千米,《法国语言地图集》的 调查点是639 个;中国为9,600,000 平方千米,LACD 的调查点才 930 个(有关德国和法国语言地图集的情 况请参看Moulton 1972[9])。布龙菲尔德(1980)[10]曾经 指出:“一幅地图的价值主要是依靠所有的地点方言 记录得毫无遗漏:线网愈是细密,报道就愈加完整。” 可以想象,一定还有一些指称冰雹的词形是LV007 没 有反映出来的。对中国学者而言,一部相当于《法国 语言地图集》布点规模的汉语方言地图集仍是一个需 要长期奋斗的工作目标。此外,描写性的方言词汇地 图国际上通行的做法是用国际音标(International Phonetic Alphabet, IPA)记录词形。LACD 受图幅限制, 词汇地图除有音无字的音节外都不标读音,而是用汉 字记录词形。这无疑会对词汇卷的使用价值造成一定 影响。词汇的深入研究离不开读音形式,何况本字的 处理常常存在是否恰当的问题,不提供 IPA 词形,读 者根本无从判断。在图幅有限的情况下,或许可以采 取左图右文的办法,专用一页罗列以IPA 记录的各种 词形(具体如何设计这里不做讨论)。如果篇幅不允许 增加,宁可减少词汇项目以确保词汇地图的使用价值 不受损害。 LV007 所列的词形及归类情况可以转写如表 1(见 下页)。 表1 ABCDE后所标颜色为LV007 所用符号的颜 色。A有19 个小类,C和D都是15 个小类,B是8 个小类,E是11 个小类。总共 68 个小类。每个大类 都用上标码注明方言点数,如“A类(黑色)666”表示 属于 A类说法的方言点有 666 个,小类则用方括号注 明方言点数,例如B1“冷子[1 02]”表示把冰雹说成 “冷子”的方言有 102个。方言点数为笔者手工所点, 个别误差不会影响本文的讨论。 就限定的930 个方言点来说,LV007 对汉字形式 的词形基本上做到了描写的充分性,只是这种充分性 远远不能跟用IPA 记录词形的做法相比。值得注意的 是LV007 的下面三种处理方式: 1) 用一个小类容纳两种词形(用斜线“/”隔开): C3、C9、D1、D2、D7、D14。 2) 用“—”或“等”代表多个词形:A2、E8。 3) 专门为同一个地点使用两种词形的情况立类: A5 、A6、A11 、B2 、B3、C2、C4、C6~C8 、C10、 D9、D11、D12。 前两种做法都是用一个符号代表两种或更多的 词形,读者在需要分别不同的词形时,根据地图本身 Copyright © 2012 Hanspub 9  汉语词汇地理学的一般程序 Copyright © 2012 Hanspub 10 Table 1. All kinds of word forms and their classification on Map 007 of LACD vocabulary volume 表1. LV007 汉语方言冰雹的各种词形及其归类 A类(黑色)666 B类(红色)121 C类(蓝色)58 D类(土青色)49 E类(土黄色)23 1 雹子①[164] 冷子[102] 蛋子[7] 冰子/冰[10] 龙个子[1] 2 雹—②[20] 冷子~冰雹[4] 蛋子~冷子[1] 冰块子/冰块[7] 龙门子[1] 3 雹[163] 冷子~生雨[1] 冰蛋子/冰弹[3] 冰片[2] 龙树子子[1] 4 冰雹[217] 冷嘚[5] 冰蛋子~冷子[1] 冰排[7] 鱼眼睛[1] 5 冰雹~雹子[5] 冷子疙瘩[2] 雪蛋子[21] 冰凌子[1] 麦=子[3] 6 冰雹~雹[9] 冷疙瘩[2] 雪蛋子~冷子[3] 冰冻[1] □[pǝŋ55]子[1] 7 冰雹子[4] 冷雨[3] 雪蛋子~雪颗颗[1] 雪子/大雪子[3] □□[tiu53 ta 11][1] 8 雪雹[2] 冷正=[2] 雪蛋子~白雨[1] 雪颗子[1] □[tʰak3]等[10] 9 雪雹子[6] 冷蛋子/冷蛋[11] 雪珠子~雪珠嘀[4] 圪□[tʂǝŋ31]子[1] 10 风雹[7] 冷蛋子~冷子[1] 雪米儿[1] □[kuak2]子[1] 11 风雹~雷雹[1] 琉璃蛋[1] 雪果子~白雨[2] □[kʰauʔ24][2] 12 飑雹[1] 冰雹蛋蛋[2] 雪果果~白雨[2] 13 雷雹[7] 雨蛋蛋[1] 雪砖[2] 14 龙雹[44] 蛋蛋[1] 豌豆雪/雪[2] 15 龙雹子[8] 雷卵[3] 白雨[4] 16 冷雹[2] 17 大雹[1] 18 牢=雹子[1] 19 雹落[4] ① 山东、辽宁、吉林部分地点“雹”读[pa阳平];② 不包括“雹子”(①②是 LV007图例原有的注释)。 无法还原出不同的词形,甚至不知道都有哪些词形 (“—”或“等”都不代表具体的词形内容)。例如 A2 有可能是“雹儿”、“雹哩”、“雹□[ɛ0]”等不同的词 形。可见,即使站在汉字的立场上,LV007 的描写性 也是不够充分的。这可能跟地图集的编者们希望控制 每幅图的类别数量有关。不过由于语言现象本身的复 杂性,人为地对类别数量加以控制虽然可以使地图变 得简洁,但也必然会影响到描写的充分性和地图的使 用价值,同时也造成对同类的语言事实没有采取相同 处理原则的内部矛盾。例如“冰蛋子/冰蛋”(C3)、“冷 蛋子/冷蛋”(C9)、“冰子/冰”(D1)、“冰块子/冰块”(D2) 都把带“子”尾和不带“子”尾的词形合并为一个小 类,可是“雹子”(A 1)和“雹”(A3)、“冰雹子”(A7) 和“冰雹”(A4)、“雪雹子”(A9)和“雪雹”(A8)却分 立小类。第三种做法则是方言地图为保证描写的充分 性所采取的常规做法。这种做法使得观察同言线 (isogloss)的交叉成为了可能。 3. 解释性地图的绘制 3.1. 关于解释性地图 跟描写性地图不同,解释性地图的目的不在于提 供语言事实的细节,而是要展现主要变体的地理分布 格局。也就是说,它试图提供概括性的描写,而不是 细节性的刻画。项梦冰、曹晖(2005)[8]图2-18 和图2-19 就是根据图 2-16 和图 2-17 绘制的解释性地图。解释 性地图的解释程度可以有所不同,要由研究的目的来 决定。解释的程度越高,方言地图所能提供的语言形 式的具体信息就越少。合并小类、设置杂类是解释性 地图的常见做法。 解释性地图可以直接在概括原始材料的基础上 绘制,但这种做法并不值得提倡,因为不便于读者的 检验和利用。因此解释性地图通常都是在描写性地图 的基础上绘制的。读者既可以用描写性地图去检验解 释性地图的合理性,又可以根据自己的需要绘制新的 解释性地图(侧重点不同或解释的程度不同)。 3.2. LV007作为解释性地图的优点和不足 LV007 作为解释性地图的优点是:1) 寓解释于描 写之中,因此其解释大体不影响描写的充分性,但却 可以使词形的编排变得更有条理,方便读者检索和观 察主要变体的地理分布格局;2) 大类的归纳比较合 理,A为“雹”类说法,B为“冷”类说法,C为“ 蛋 ”  汉语词汇地理学的一般程序 类说法,D E 为杂类(其中 E最为驳杂)。 LV007 作为解释性地图的不足是:1) 为了照顾描 写的充分性,同一大类的不同小类仍需要用不同的符 号,因此在观察主要变体的地理分布格局时不够直 观;2) 从解释的角度看归类还不完全合理。这些不足 就使得绘制专门的解释性地图成为必要。 LV007 把“雷卵”(C15)归为 C类根据的不是词 形,而是意义。我们说LV007 的大类归纳比较合理, 就是因为其 A B C三类具有明显的内部一致性,即这 三个类分别具有相同的关键字(keyroot),A类是“雹”, B类是“冷”,C类是“蛋”。从关键字的角度看,把 “雷卵”归为 C类其实是不合适的,更何况“蛋”“卵” 之分本来就代表着汉语方言的一项重要差异。此外, D E两类都缺乏内部一致性,要么从中分出一些大类 来,要么加以合并。考虑到D E 两类的方言点数都比 较少,而且也跟本文所要考察的问题关系不大,因此 我们把 D E 合成一个杂类 D,同时也把原来的C15 改 归为杂类中的一个小类。 LV007 的前三个大类中,A的内部一致性最好。 其中单音节的“雹”是基本形式,其他形式则是通过 以下几种途径从基本形式派生出来的: 1) 增加词尾或修饰成分:如“雹→雹子”、“雹→ 冰雹”。 2) 增加修饰成分和词尾:“雹→冰雹子”。“冰雹 子”的层次构造是“((冰雹)子)”。 3) 变声重叠:“雹→雹落”。变声重叠的第二个音 节除声母是l-外,韵母和声调跟“雹”相同。 B类中的 “冷子”是基本形式,“子”尾弱化就成 了“冷嘚”(子tsɿ→则tsǝʔ→嘚 tǝʔ;“则”、“嘚”都 是记音字,本字就是“子”)。“冷子”增加中心成分 “疙瘩”就成了“冷子疙瘩”,“冷子疙瘩”省略“子” 就成了“冷疙瘩”。B7,B8跟其他“冷”类词形的性 质有所不同,它们跟 D15 和E9 的关系可能更为密切。 考虑到 B7,B8 总共才 5个方言点,对本文的讨论不 会有太大的影响,因此不作调整。C类在排除第 15 小类后,虽然都拥有相同的关键字“蛋”,不过各种 形式之间的关系却不容易确定,下文4.2.1 会专门讨 论。调整后的类别和方言点数如表2所示。 表2和表 1有4点不同:1) DE合并为一类,即 杂类 D;2) C15 改归杂类;3) 把同时含有两个关键字 Table 2. Four categories of bingbao “hail” and their site amount, based on which interpretative maps will be drawn 表2. 本文绘制解释性地图所依据的类别和方言点数 类 关键字LV007 的类别及方言点数 方言 点数 是否画 同言线 A雹 A 666‖B24 670 画 B冷 B 121‖A162、C21、C41、C63、C911、C101 140 画 C蛋 C1~1455 55画 D— D 49、E23、C153‖B31、C81 77 不画 的词形(“冷雹”、“冷蛋/冷蛋子”)以及一个地点兼用 属于不同大类词形的情况(如C2)处理为兼类,放在双 竖线后。例如表1的B2 在表 2里既见于 B类,也见 于A类;4) 只分大类,不分小类。 3.3. 根据 LV007 及表2绘制的解释性地图 下边根据 LV007 的地图数据及表 2的类别绘制解 释性地图。方言点的位置按实际调查点做了必要的调 整(除个别方言点标错了位置外,LACD 有些方言点的 位置并未按实际的调查点标,前者如琼海,后者如浮 梁)。地图的绘制分四步进行:1) A类特征的点状分布 图(含D类特征在内)和同言线图;2) B类特征的点状 分布图和同言线图;3) C 类特征的点状分布图和同言 线图;4) 综合图。D类特征不画同言线,其点状分布 图跟 A类特征合并在一起。同言线采取大致平均两种 说法的临界点的距离而从中画线的做法,但临界点之 间恰好有省级行政区界限通过时,则不拘泥于平均距 离,有时就让同言线跟行政区界限重合。 4. 解释性地图的说明和进一步解释 4.1. 解释性地图的说明 图1为AD 两类特征的点状分布图,下图是根据 A类特征绘制的同言线图。同言线在东南、东北和西 北的南疆围出三个“雹”类方言的分布区域。有 8个 “雹”类方言点不在同言线内,同时东南地区的 A类 特征区出现了 50 个D类特征方言点(计算同言线内的 例外方言点时不包括兼类在内,下同)。 图2为B类特征的点状分布图,同时也标出出现 在B类特征连续分布区内的其他特征方言点;下图是 根据 B类特征绘制的同言线图。同言线围出的“冷” 类方言的分布区位于中原地区,并向西北方向延伸, 一直到北疆。有 5个“冷”类方言点不在同言线内, Copyright © 2012 Hanspub 11  汉语词汇地理学的一般程序 Copyright © 2012 Hanspub 12 Figure 1. Site distribution map of A & D categories and isogloss map of A category 图1. A类特征的点状分布图(含D类特征在内)和同言线图  汉语词汇地理学的一般程序 Figure 2. Site distribution map of B category and its isogloss map 图2. B类特征的点状分布图和同言线图 Copyright © 2012 Hanspub 13  汉语词汇地理学的一般程序 Copyright © 2012 Hanspub 14 同时 B类特征区出现 A类特征方言点和 言点各 1个。 图3为C类特征的点状分布图,下图是根据C类 翼、西翼和南翼围出 3个“蛋”类方言的分布区域。 有1个“蛋”类方言点不在同言线内。 C类特征方 特征绘制的同言线图。同言线大体在中原地区的东 Figure 3. Site distribution map of C category and its isogloss map 图3. C类特征的点状分布图和同言线图  汉语词汇地理学的一般程序 图4为A~D 类特征的点状分布图,同时综合了 根据 A B C 三项特征绘制的同言线,并在左下角提供 LV0 外。 07 没有冰雹说法的 13 个地点的分布小图,跟图 1~3 不同的是,兼类都用不同的符号分别表示。下图 是3条同言线的综合,除标出所有的 D类特征方言点 外,只标例外方言点,但不把兼类看做例 Figure 4. Comprehensive maps 图4. 综合图 Copyright © 2012 Hanspub 15  汉语词汇地理学的一般程序 4.2. 解释性地图的进一步解释 4.2.1. 三类主要词形的“中心–外围”分布 从图 4可以直观地看到:三类主要的词形构成了 典型的“中心–外围”分布(center-periphery distribu- tion)。即以中原地区为核心的“冷”类词形区以及其 外围的“蛋”类词形区和最外围的“雹”类词形区。 (关于 Bartoli 语言空间理论[Linguistica Spaziale]的简 要介绍,请参看Trudgill 1990[11])。 这种分布格局说明“雹”类词形(严格地说是单音 词“雹”)是最古老的形式,而且分布于整个汉语区域, 后来被中原地区兴起的新词形——“蛋”类词形排挤 到了外围地区,而“蛋”类词形后来也被更晚近兴起 的新词形——“冷”类词形排挤到了位于“雹”类词 形分布区内侧的外围地区。 “雹”类词形在方言里的退缩完全符合汉语词汇 史的观察。单音节词“雹”从先秦以降,一直是通语 中指称冰雹的用词,在唐宋以前,它大概也是各方言 的共同词。《说文·雨部》:“雹,雨冰也。从雨包声。” 《玉篇》、《广韵》、《集韵》对“雹”字的释义都是直 接援引《说文》。唐陆德明《经典释文》“雹”字共10 现,但都只注音,不做释义和说明。这些情况或许可 以让我们相信当时对于冰雹的叫法并没有用字上(即 词形上)的分歧。表 3从历代文献中摘录 10 个实际用 例,以见通语使用“雹”字之一斑。 对于“冷”类词形和“蛋”类词形,初步的文献 有用的信息——除了非常晚近 (指清代)的材料,这两类词形在文献中几乎没有反映。 吴滔(1997)[ 12]认为明清时期民间对冰雹的习称有“硬 雨”、“雹子”、“冷蛋”三种词形,但是关于“冷蛋” 一词吴文并没有提供任何书证。 在可以进行文献追踪的情况下,方言地图的分析 当然要跟文献的研究结合起来;倘若没有文献或所存 文献不能反映有关的语言现象,就只能从现代词形的 比较及词形的地理分布出发探索语言发展的历史,尽 管结论的可靠性要打些折扣,但这是常规做法。对于 “冷”、“蛋”两类词形而言,大概只能走后一条路子。 一个吸引人的假设是:“冷”、“蛋”两类词形并 非没有关系的新旧两种词形;新兴的“冷子”来源于 “蛋”类词形。“蛋”是假借字,本字为“弹”(“弹 丸”的“弹”)。唐宋时已有“金弹子”一类的说法, 例如: 元是我王金弹子,海棠花下打流莺。(唐王建《宫 词》) 曰新出红炉金弹子。(宋慧洪觉范《禅林僧宝传》 卷3) 师曰:“不可将金弹子博银弹子去。”( 宋 普 济《 五 灯会元》卷3) 穴问:“如何是正法眼?”师曰:“泥弹子。”(宋 普济《五灯会元》卷9) 僧问:“如何是一体真如?”师曰:“五郎手里铁 Table 3. Ten examples of bao “hail” from classic literature 表3. 历代文献“雹”字举例 时间 原文 文献出处 检索几乎不能得到什么 周襄王二十二年[公元前 631 年] 秋,大雨雹。 《春秋•僖公二十九年》 西汉天凤元年[公元 14 年] 七月,大风拔树,飞北阙直城门屋瓦。雨雹,杀牛羊。 《汉书》卷 99《王莽传》 齐永明元年[公元 483 年] 九月乙丑,雹落大如蒜子,须臾乃止。 《南齐书》卷 19《五行志》 唐开成五年[公元 840 年] 六月,濮州雨雹如拳,杀人三十六,牛马甚众。 《新唐书》卷 36《五行志》 宋咸平元年[公元 998 年] 定州雹伤稼,遣使赈恤,除是年租。 《宋史》卷 6《真宗本纪》 宋熙宁中[公元 1073 年前后] 河州雨雹,大者如鸡卵,小者如莲芡,悉如人头,耳目口鼻皆具,无异镌刻。《梦溪笔谈》卷 21《异事》 宋崇宁四年[公元 1105 年] 二月,雨大雹。冬,彗星出西方,其长竟天。 《大宋宣和遗事·元集》 元延祐三年[公元 1316 年] 五月,蓟州雹深一尺。 《元史》卷 50《五行志》 明成化五年[公元 1469 年] 闰二月癸未,琼山雨雹大如斗。 《明史》卷 28《五行志》 清顺治十年[公元 1653 年] 四月四日,贵池雨雹,大如碗,屋瓦皆碎。 《清史稿》卷 40《灾异志》 Copyright © 2012 Hanspub 16  汉语词汇地理学的一般程序 弹子 用“冰蛋子”指称冰雹,可谓天造地设,既形象又生 动。唐宋时已有把冰雹比作弹丸(即“弹子”)的例子: (唐长庆四年[公元 824 年])六月庚寅,京师雨雹 如弹丸。(《新唐书》卷36《五行志》) (唐会昌四年[公元 844 年])夏,雨雹如弹丸。(《新 唐书》卷36《五行志》) (后唐清泰元年[公元934 年]九月)京师大雨,雹 如弹丸。(《旧五代史》卷46《唐书》) (宋咸平六年[公元 1003 年])四月甲申,京师暴 雨雹,如弹丸。(《宋史》卷62《五行志》) (元中统二年[公元 1261 年])四月,雨雹,大如 弹丸。(《元史》卷50《五行志》) 目前还不清楚用“冰蛋子”指称冰雹始于哪个时 代,但应当不会早于元明。因为一个方言词产生的时 间越长,它在文献中不留下痕迹的可能性也就越小。 如果“冰蛋子”是“冷”“蛋”两类词形最早形式的 假设是合理的,则其他词形大都可从它一步步导出(星 号表示表 1中未出现的词形,或许可在将来的调查中 发现): 冰蛋子→雪蛋子/*琉璃蛋子/*雨蛋子/冷蛋子 (改变修饰成分) 冰蛋子→冰蛋/蛋子‖冷蛋子→冷蛋/蛋子/冷 子‖*琉璃蛋子→琉璃蛋(词形减缩) 冰蛋子→*冰蛋蛋‖*雨蛋子→雨蛋蛋(改变语法 手段,用重叠代替“子”尾) *冰蛋蛋/雨蛋蛋→蛋蛋(词形减缩) *冰蛋蛋→冰雹蛋蛋(在通语词形“雹”影响下的 叠床架屋) 冷子→冷子疙瘩(创新性的叠床架屋)→冷疙瘩 (词形减缩) 修饰成分的变化跟人类的联想能力有关:“冰 ” 跟“雪”、“琉璃”、“冷”都具有联想关系,冰雹跟“雨” 有联想关系。其中“蛋子”和“蛋蛋”的来源都不止 一种可能性。前文已指出“冷嘚”是“冷子”的音变, 本字就是“冷子”,因此不另列。至于“生雨”、“白 雨”(甚至包括“冷雨”、“冷正=”)都属于本文所归的 杂类。“冷弹子”的构词方式跟元戏曲中出现的“冷 脸子”(也说成“冷脸儿”)完全相同。例如: 宠谢 天香》第二折) 妹子,我今日特来投托,你怎做下这一个冷脸儿 那?(元李行道《包待制智赚灰阑记》第一折) 虽然“冷蛋子”及其减缩形式“冷子”曾先后作 为强劲的语言扩散波在中原大地上波澜壮阔地四向 推进,但对东北、南方和西北的南疆地区则力有未逮, 而观察扩散波外缘区的词形表现常常可以为构拟历 史提供线索。 “冰蛋(子)”这一词形在 LV007 中只见于甘肃的 临夏、永登、张掖、高台,青海西宁、门源的“冰雹 蛋蛋”应为“冰蛋蛋”(←冰弹子)和“雹”类词形的 融合,许宝华、宫田一郎(1999) [13]记录的西宁话词形 正是“冰蛋蛋/冰弹弹”。不过根据张启焕、陈天福、 程仪(1993)[14] ,河南尚有管冰雹叫“冰弹”的方言, 可惜没有交代具体的地点。按照许宝华、宫田一郎 (1999)[13] 的记录,成都话亦有“冰弹子”的词形,并 引《田家少闲月》为例:“云层像似崩裂了,撒下漫 天冰弹子。”或许这只是作家的临时创造,并非实际 语言的反映。本文制作解释性地图时并没有区分“蛋” 类词形的小类,既然“冰弹子”很可能是原始形式, 而且它在“冷”类词形分布区西北及东部的外缘出现 少量分布,说明中原地区的冰雹词形先后有过 3个扩 散波,第一波是“冰弹子”,第二波、第三波才是“冷 蛋子”、“冷子”。“雪弹子”在西南地区构成连续的分 布区,它的前身大概就是“冰蛋子”,也是第一扩散 波的成果,只是修饰成分后来发生了变化。 “冷蛋子”只残留在东部(山西省东部及其毗邻地 区),如果运气好,将来或许还能在其他地区发现一些 保留“冷蛋(子)”的方言。从文献资料看,“冷子”扩 散波也曾经进入过西南地区,只是未能胜过本地词形 “雪弹子”,最后销声匿迹了。根据 Grainger(1900)[15], 19 世纪后期成都方言的冰雹有“(下)冷子”([a fall of] hail)和“雪弹子”(hail)两个词形,这是“冷子”扩散 波试图进入西南地区的珍贵文献。 4.2.2. 同言线的交叉 图4中的1~7 和8~9 分别为B区和C区、A区和 的重叠部分,即同言线 B和C、A和B都出现了 。”(宋普济《五灯会元》卷15) 因此“冷”“蛋”两类词形的最早形式可能就 是 今天也还存在的“冰蛋子”(即“冰弹子”,见表 1C3C4)。 爷爷,那官人好个冷脸子也!(元关汉卿《钱 大 尹智宠谢天香》第一折) 这爷爷好冷脸子也!(元关汉卿《钱大尹智 B区 Copyright © 2012 Hanspub 17  汉语词汇地理学的一般程序 交叉的情形,尤其是同言线 B和C。就图 4的情况看, 线互相交叉后,都没有深入到对方势力范围 关, 方式排列,方言 点较多的 各取一部分 造成一个 系。例如: 一词形。也许秦安原先只说“生雨”, 后来接受 生雨”是后来的创新。前一种情况跟方言接触 有关, 合词形。也就是说,一个方言使用两个或更 多的词形 ,需要进一步研究。 g word form 4. 混合词形与周边词形的关系 编号 点的词形类 两条同言 的腹地区。同言线的交叉往往跟两种词形的接触有 但又不尽然。为了称述上的方便,我们暂且把同 一方言点使用具有两个关键字的词形都叫做“使用混 合词形”。为了对混合词形的性质有一个深入的了解, 就需要考察混合词形跟周边词形的关系。要了解所有 的细节必须同时观看 LV007,表4只提供概括性的观 察结果。周边词形大体按从近到远的 词形加下划线。 表4的9种混合词形可以从不同的角度加以分 类。首先是“词形并用”和“词形融合”的不同。除 了第 6号混合词形(A16)可能属于词形融合外,其他混 合词形都属于“词形并用”。词形融合的结果就是所 谓的“合璧词”,即从两种不同的词形中 新的词形。 其次是“偶然相似”和“同类相系”的不同。使 用相同混合词形的方言点,其“混合词形”的性质未 必相同。不同的是偶然相似,相同的是同类相系。使 用第 6号混合词形的方言有 2个,虽然其周边词形都 是“雹”类词形,不过通山的北边不远处就是“冷” 类词形的连续分布区,因此其“冷雹”的说法仍可看 Table 4. The surroundin 表 成是由“冷”类词形和“雹”类词形融合而成的合璧 词。而郁南离“冷”类词形的分布区非常遥远,“冷 雹”的说法大概只能看成是自身的创新,即给单音词 “雹”加上修饰语。冰雹与冷具有联想关系,文献中 也确实出现过冰雹与冻灾的实际联 (唐长安三年[公元 703 年]九月)京师大雨雹,人 畜有冻死者。(《旧唐书》卷6《则天皇后》) 可见把“雹”改说成“冷雹”,从造词心理上 看 并不存在障碍。总之郁南的“冷雹”跟通山的“冷雹” 看做偶然相似比较恰当。至于第 3,4,7号混合词形, 大概都是同类相系的结果。 最后是“真混合词形”与“假混合词形”的不同。 “真混合词形”是货真价实的不同方言词形的兼用或 合璧,“假混合词形”则并非是兼用或融合两种不同 方言的词形。第 8号混合词形见于秦安,其周边并没 有“生雨”这 了“冷子”的说法;也许秦安本来就说“冷 子”,“ 属于真混合词形,后一种情况跟方言接触无关, 属于假混 指称同一事物不一定都跟方言接触有关。秦 安具体属于哪一种情况 s of mixed forms 混合词形 周边地 型 方言点数量及举例 1. 蛋子~冷子(C2) (1) 蛋子(C1);1 集宁 (2) 冷蛋子~冷子(C10);(3) 冷蛋子/冷蛋(C9);(4) 冷子(B1) 2. 冰蛋子~冷子(C4) (1) 蛋蛋(C14);(2) 雹子(A1);(3) 冷子(B1);(4) 冰雹蛋蛋(C12);(5) 冰蛋子/冰蛋(C3) 1 永登 3. 雪蛋子~冷子 6) (1) 雪蛋子(C5)(C ;(2) 冷子(B1);(3) 冰雹(A4) 3 北川、平昌、云阳 4. 冷蛋子/冷蛋(C9) 子 ;(2) 冷疙瘩(B6) ;(3) 冷雨(B7);(4) 雹子、雹—、雹(A1~3); 子(C1);11 涞源、左权、获嘉 蛋子 ;(4) 冷蛋子/冷蛋(C9) 1 (1) 雹子 (1) 冷子 (1) 冷 、冷嘚(B1, B4)(5) 蛋 (6) 冷蛋子~冷子(C10);(7) 琉璃蛋(C11) 5. 冷蛋子~冷子(C10) (1) (C1);(2) 冷子(B1);(3) 蛋子~冷子(C2) 呼和浩特 6. 冷雹(A16) (A1);(2) 雹(A3);(3) 冰雹(A4) 2 通山、郁南 7. 冷子~冰雹(B2) (B1);(2) 冰雹(A4);(3) 雹(A3);(4) 雪蛋子~冷子(C6);(5) 冰蛋子/冰蛋(C3); 子~生雨(B3) 归 8. 冷子~生雨 冷子(B1);(2) 冷子~冰雹(B2);(3) 冷子疙瘩;(4) 圪□[tʂəŋ ]子(E9) 1 秦安 9. 雪蛋子~白雨 (1) 雪蛋子(C5);(2) 白雨(D15;(3) 雪米儿(D10);(4) 冰雹(A4) 1 古蔺 (6) 冷4 嘉峪关、宝鸡、秭 (B3) (1) 31 (C8) ) 表云阳三地都 (B1),“冰雹”(A4)只在平昌附近出现。② C9 词③ A16冰雹”(A4)为主,郁南周边的词形以“雹子” 峪 关周边 “冰蛋子 冷子~生雨”(B 3) ,秭归周边的 4) 和“雪蛋 词形为“ 4说明:① C6:北川、平昌、 形差异也比较大,详见图5。 邻接“雪蛋子”(C5)和“冷子” :通山周边的词形以“雹子”(A1)、“ :涉及的地点比较多,各地点周边 (A1)、“雹”(A3)为主。④ B2:嘉 的词形为“冷子”(B1)和 子~冷子”(C6),枣阳周边的 /冰蛋”(C3),宝鸡周边的词形为“冷子”(B1)和“ 冷子”(B1)、“冰雹”(A4)和“雹 (A6)。 词形为“冷子”(B1)、“冰雹 ”(A ” Copyright © 2012 Hanspub 18  汉语词汇地理学的一般程序 蛋子”跟“冷 子” 所列 ”、“蛋子”、 “冷 融合形式的“冷蛋子”其 实是 蛋子”、“冷 子”、 儿”, 由于 LV007 所记都 是“ 蛋子 以采用不同的减缩方式, 甚至 段时间的竞争后淘汰原形,也可以 跟原 制, 图例 地带,而蓝色菱形则从河南东北部开 始, “冷子”、“蛋子”的兼用以及“冷 和“蛋子”的关系最值得注意。如果仅仅根据表 4所提供的信息,很容易把 C2(蛋子~冷子)看成是因方 言接触造成的词形兼用,把C9 (冷蛋子/冷蛋)和C10 (冷 蛋子~冷子)看成是因方言接触造成的词形融合,因为 的周边词形里都有“冷子”和“蛋子”这两个词 形。本文不取这种看法。我们认为“冷子 蛋”三种词形都是由“冷蛋子”一词减缩而来的, 也就是说,从表面上看很像 原始形式(protoform)。“冷蛋子”分别减缩第一、 第二、第三个字,就分别得到双音节词形“ “冷蛋”。其中“冷蛋”或许并非减缩形式,而 是更换词尾后的形式,即“冷蛋子”变成了“冷蛋 书面上常常不写出儿化词尾,就成了“冷蛋”。 例如河南滑县(枣村)和获嘉(东张巨)按 冷蛋子/冷蛋”,不过贺巍(1989)[16] 所记的获嘉城 关词形为“冷蛋儿”,任均泽(1958)[17]所记的武陟、辉 县的词形也是“冷蛋儿”。因此“冷蛋”实际上包含 了由“冷蛋子”减缩词尾和更换词尾造成的“冷蛋” 和“冷蛋儿”两种形式。无论哪一种形式都不影响“冷 ”是原始词形的问题,为方便起见本文一律按减 缩形式处理。不同的方言可 同一个方言也可以采用不同的减缩方式;而减缩 形式可以在通过一 形长期并用。“冷蛋子”一词的地理分布特点可 以证明它不是一种融合词形。图5根据 LV007 绘 只列图中实际出现的类型。 图5考察的焦点是分别用蓝色三角形和菱形代表 的词形“蛋子”和“冷蛋(子)”。用蓝色符号的地点都 标出地名。从图可见,蓝色三角形集中分布在晋、冀、 蒙三省区的交界 纵贯山西西部,并延伸到内蒙古包头、呼和浩特 一线。蓝色菱形在山西中部似乎有所中断,即太原和 忻州分别为“雹子”和“冷子”,LV007 记录的大概 是典雅词形和新词形,若论俚俗词形和旧词形,太原 和忻州仍属“冷蛋子”类方言(参看下文 4.2.4),即“冷 蛋(子)”从南到北是连续分布的,并没有中断。在7 个“蛋子”类方言连续分布区的周围,只出现了4个 “冷蛋(子)”方言,而从忻州、太原、娄烦往南,总 共有 10 个“冷蛋(子)”类方言,但是它们的周边却没 Figure 5. The geographical distri 图 bution of 5. “冷蛋(子 lengdan(zi) “hail” )”分布图 Copyright © 2012 Hanspub 19  汉语词汇地理学的一般程序 言里齐刷刷地同时消失, 这显 夹在这些大山之间的是大同盆 地– 有延伸,往东也有越过中条山向前推 以东的“冷”类词形也可以看成是河南“ 往北扩散的结 除去吕梁山的西麓和南部的两个 地区后,几乎都是“冷蛋(子)”的分布范围,其特点 是大量 台 吕 地 塞的孤立 areas) 分布区的东边是辽阔的 平原, 续 外 区 都 此,我们看到了语言扩散运动中的高山效应:中原地 区“冷蛋子”(←冰蛋子)扩散波的东进,到了太行山 区;而 (←冷蛋子)扩散波的 东 到了 4. 异 实际 上是 且有 相当 供 完全真实的图景。特别值得注意的有两点。 “雹”类词形原是汉语各方言的 共同词,地区性的俚俗形式兴起以后,由于通语里仍 雹”类词形,它就会在这些已 的 式保留下来。也就是说,“雹” 类词形几乎不可能在兴起俚俗形式的地区完全消亡。 如果布点足够细密,词汇的调查足够深入,不同的调 查者把握的尺度比较平衡,我们就那 1) LV007 记录的词形是“雹子”,温端政(1981)[19]、 (1994) 、北大中文系语言学教研室(1995)[21]记 录的词形都是“冷蛋子”。崔 容 (20 太原北 的大概是典雅形式,而非俚俗形式。2) 洛阳:LV007 ”,贺巍(1984) 的词形是“冷 郊”,贺 巍 (1993,19 5]记录的词形 子疙瘩儿”(霰)。可见“冰雹”、“雹子”属 有出现“蛋子”类方言。如果把“冷蛋(子)”看成是 “冷子”和“蛋子”的融合,就得假设这 10 个方言 本来都是“蛋子”类方言,跟“冷子”类方言接触产 生合璧词形“冷蛋子”后,“蛋子”就消失了,其中 一部分方言后来还脱落了“子”尾。不过由于使用“冷 蛋(子)”词形的方言点比较多(LV007 的10个方言只 能算是部分代表),而且呈带状分布,具有明显的南北 纵深,若无纯粹的“蛋子”类方言的周边分布做支持, 词形融合的假设是不太可靠的,更何况这种假设还需 要假定“蛋子”在 10 个方 然太过特殊。 如果留意“冷蛋(子)”分布区的自然地理情况, 把它看做“冷子”和“蛋子”的原始词形几乎是顺理 成章的。山西的地理特点是东有太行山,西有吕梁山, 北有管涔山、洪涛山、恒山、五台山,中有太岳山, 南有中条山,自北而南 忻定盆地、太原盆地–临汾盆地、运城盆地,其 地势越来越低。请参看王静爱、左伟(2010 )[18]的“中 国自然景观”、“中国山系结构”和“山西省,陕西省, 甘肃省,宁夏回族自治区地形”诸图。“冷蛋子→冷 子”的东扩,大体到吕梁山的西麓为止,南部则扩展 到了整个临汾盆地和运城盆地(都是低地区),往北略 显的差异。 第一,北部的创新性质比较单一,主要是“蛋” 类词形以及由“蛋”类词形派生的“冷”类词形,杂 类(图4中的黑三角)比较少。南部的创新性质比较复 杂,是黑三角的主要分布区,而黑三角所代表的 进的趋势(中条山 一是雅俗问题。 冷”类词形 果)。盆 使用“ 的山地区(五 山、太行山)以及夹在太行山和 地区作为一种典雅形 梁山之间的忻定盆 、太原盆地。它们都属相对闭 地区(isolated ,容易存古。“冷蛋(子)” 华北 除河北南部出现连 (大概是河南东部“冷子”分布 么整齐的地图。下面举 4个方言来 太原: 的“冷子”分布区 向北扩散的结果), 是“雹”类词形的分布区。由沈明 [20] 就成了强弩之末 “冷子”郊区的词形是“冷蛋子~白圪蛋~冷子 进则力量更弱, 吕梁山西麓便戛然而止了。 记录的词形是“冷子 2.3. 南北创新的差 子~冷子圪垯儿 相对于冰雹的原始词形“雹”,其他所有的词形 都可说是创新。不过这里讨论创新主要着眼于表 2的 大类。结合表 2和图 4,可以看到南北创新有两项明 是 “冰雹~雹子~冷子~冷子圪垯儿”,曾光平、张启焕、 许留森(1987)[26]记录的词形是“冷子”(冰雹,指大块 的)、“冷 本文未作考察的杂类。 第二,北部的创新主要兴起于中原地区,而 强的辐射力,从而造成了前文所说的“中心–外 围”分布。南部的创新大都比较分散,虽然也有一些 创新在局部地区形成连续性分布,但地理纵深度都不 大,说明其辐射能力不强。 汉语北部的方言比较统一,南部的方言比较分 歧。冰雹一词的考察也充分证明了这一点。南北创新 的上述差异说明北部不同地区之间的交际(communi- cation)机会要远远多于南部。 4.2.4. 雅俗和新旧 LV007虽然可以给我们提供汉语方言冰雹主要词 形的地理分布情况,通过解释性地图的绘制,我们还 从中看到了一些有趣的规律。不过请注意,LACD 的 布点比较稀疏,不同的调查者对不同词形并用的挖掘 深度也可能存在差异,因此 LV007实际上并不能提 产生俚俗词形 很难看到像图 4 说明这个问题。 04)[22]记录的 ”。LV007 记录 [23]记录 96)[24,2 Copyright © 2012 Hanspub 20  汉语词汇地理学的一般程序 于典 蛋子”是“冷”类词形和“蛋”类词形的原始形式。 “蛋”类词形的变化形式比较多,“冷”类词形的变 化形式相对少一些,不过“冷”类词形的代表“冷子” (中原地区最占优势的词形)本身就是“蛋”类词形的 一种变化形式(冷子←冷蛋子←冰蛋子)。因此这两类 词形之间以及各自内部的各种词形之间实际上都是 一种新旧词形的关系。虽然 LV007已经提供了一些新 旧词形并用的情况(如C3,C9),不过由于语言演变和 方言接触两种因素的共同作用,新旧词形的并用实际 上相当普遍。下面举 6个方言来说明这个问题。1) 忻 州:LV007 记录的词形是“冷子”,温端政(1985)[31] 记录的词形是“冷蛋子~冷子”(“冷蛋子”的“冷” 有两种发音),侯精一、温端政(1993)[32]记录的词形是 “冷蛋子”(“冷”有两种发音),陈章太、李行健(1996)[33] 记录的词形是“冷(弹)得~拉弹得”(跟温端政所记相 当,“得”、“拉”都是记音字)。LV007记录的是新词 形,而非旧词形。2) 银川:LV007 记录的词形是“冷 子”,高葆泰、林涛(1993)[34]记录的词形是“冷子~冷 子疙瘩~大疙瘩”。“大疙瘩”是创新词形,本文归为 杂类,“冷子疙瘩”是“冷子”和 :LV007 记录的词 形是 事情。年龄、性别、文化程度、生活经验等种种因素 都会影响到发音合作人的方言知识。不同的词形可以 出现在同一个人的语言中,也可以形成跟社会因素相 关的阶层分布。近半个多世纪通语对方言的影响越来 越大,使俚俗形式的传承受到了很大的冲击。例如按 陈淑静(1990)[40]的记录,获鹿有“雹子~冷子”两个词 形,作者在“冷子”条特别注明“老人多说”,这种 情况显然跟通语的影响有很大的关系。再如成都方 言,LV007 记录的词形是“雪弹子”,王文虎、张一 舟、周家筠(1986)[41] 和北大中文系语言学教研室 (1995)[21]所记相同,但梁德曼、黄尚军(1998)[42]记录 的词形有两个(冰雹、雪弹子),并说明:“老年人和农 村人多说‘雪弹子’”。可见目前通语的词形已在城区 取得了主流的地位。可以想见,深入的词汇调查一定 会使汉语方言冰雹一词的地图显得更为复杂,同时也 更加真实——不过我们相信:图 4所呈现出的大规律 并不会因更多细节的提供而被根本推翻。 5. 方言地图解释方法小结 方言地图的解释实际上可以分 雅形式。3) 西宁:LV007 记录的词形是“冰雹蛋 蛋”,张成材、朱世奎(1987)[27]记录的词形是“过雨蛋 蛋~冰蛋蛋~雨蛋蛋~雹子~冰雹”,张成材(1994)[28]记录 的词形是“过雨蛋蛋~雨蛋蛋~冰蛋蛋”,许宝华、宫 田一郎(1999)[13]记录的词形是“冰蛋蛋/冰弹弹”。离 西宁不远的甘肃临夏、永登使用的词形分别为“冰蛋 子/冰蛋”和“冰蛋子~冷子”,可以说明西宁的“冰蛋 蛋”即为“冰蛋子”的一种变化形式(用重叠代替“子” 尾),改变修饰成分就成了“过雨蛋蛋”、“雨蛋蛋”。 这三个词形都是俚俗形式,“雹子”和“冰雹”是典 雅形式,“冰雹蛋蛋”是典雅形式和俚俗形式的融合。 4) 合肥:LV007 记录的词形是“冰雹”,合肥师范学 院方言调查工作组(1962) [29]、北大中文系语言学教研 室(1995)[21] 和孟庆惠(1997)[30] 记录的词形都是“冷 子”。合肥在 LV007 里是临界方言,它的北边就是“冷” 类词形的分布区,实际上合肥属于兼类。 跟雅俗并用问题相似的是新旧词形的并用问题。 为了使讨论简化,这里只涉及由词形演变造成的新旧 形式。新词形可以在经过一段时间的并用后把旧词形 淘汰出局,也可以跟旧词形长期并用。前文已指出“冰 3) 兰州:LV007 记录的词形是“蛋蛋”,陈章太、李 行健(1996)[33]记录的词形是“冷子~白雨~弹弹子”,张 文轩、莫超(2009)[ 35]记录的词形是“冷子~白雨”。“白 雨”是创新词形,本文归为杂类,“冷子”、“蛋蛋”、 “弹弹子”(即“蛋蛋子”)都是“冷蛋子”的变化形 式(*冷蛋子→冷子;*冷蛋子→*冷蛋蛋;*冷蛋蛋→蛋 蛋;蛋蛋→蛋蛋子)。4) 乌鲁木齐 “大疙瘩” 前文的讨论, 的融合。 根据 “冷子”,陈汝立、周磊、王燕(1990)[36]和陈章太、 李行健(1996)[33]所记相同,周磊(1995)[37]记录的词形 是“冷子圪跶”。“冷子圪跶”是新词形。5) 宣化和张 北:LV007 记录的词形是“蛋子”,实际调查点分别 为贾家营元台子和郝家营新地房;郭风岚(200 7)[38]记 录的宣化城区话(贾家营也属于城区话)词形相同;李 行健(1995)[39]记录的词形则为:宣化“麻冷子较小~弹 子”、张北“麻冷子较小~冷弹子”。郭风岚(2007)[38]记 录的宣化其他 3个代表点(姚家房、深井、赵川)都是 “麻冷子小~蛋子大”。“冷蛋子”是旧词形,“冷子”、 “蛋子(弹子)”都是由“冷蛋子”减缩而来的新词形, “麻冷子”是由“冷子”添加修饰成分造成的新词形。 由以上的举例可知,方言调查是一件相当复杂的 Copyright © 2012 Hanspub 21  汉语词汇地理学的一般程序 为两个部分。其一是解释性地图(对描写性地图的解 释),其二是对解释性地图的进一步解释。这两部分内 容所采用的主要方法为: 1) 历史比较法:比较现有方言的词形差异,确定 各种词形间的亲疏远近关系,这是历史语言学共时空 间差异反映历时变化不同阶段的原理在方言词汇研 究中的运用。例如“雹”、“雹子”、“冰雹”等一系列 含“雹”字的词形,实际上是由单音词“雹”通过增 加词尾、修饰成分等不同途径发展出来的,因此可以 概括为一类。解释性地图实际上就是根据比较研究所 确定的词形谱系关系(lineage relationship)对描写性地 图加 文4.2.1 对三类主要词形 “中 这些原则看做指导方针而非‘定律’, 它们 绘制是必要的。 吕梁山西麓和晋南低地 区, 6. 致谢和说明 [46] 页文字 说明 学 23-73. 222. 以概括的结果。有的学者把谱系分类跟方言地理 对立起来(郭必之 2006[43]是这种看法的代表),这是对 方言地理学的一个根本误解(项梦冰 2012[44]已对这种 错误的理论观点详加讨论)。 2) 文献考证法:通过比较现有方言词形差异而确 定的词形演变路线常常具有多种可能性,在有条件的 情况下,应当以文献所反映的词汇演变史来加以检 验,从而做出取舍。鲁国尧(2003)[ 45] 对文献考证法和 历史比较法的结合有非常精彩的论述,请参看。词形 关系的解释如果离开文献考证,常常会变得没有意 义。例如岩田礼(2009)[46]曾假设指冰雹的“冷雨”变 成“凉雨”,也变成“硬雨”。对“硬雨”来源的这种 推测显然缺乏历史依据。因为在文献资料中,“硬雨” 的产生时代和性质都是明确的。元末明初学者陶宗仪 编纂的《说郛》卷七引宋吕居仁《轩渠录》:“绍兴十 七年五月初,临安大雨雹,太学屋瓦皆碎,学官申朝 廷修,不可言雹,称为硬雨。”可见“硬雨”是产生 于南宋时期的一个讳称,也是目前所知的“雹”类词 形之外的最早一种词形,不可能是“冷雨”的演变结 果。本文之所以引用各种文献资料,就是想尽可能地 避免此类没有意义的推测。 3) 空间分析法:根据语言形式的空间分布格局推 测历史演变的过程。意大利的 Bartoli 是“一贯把地理 学看成方言历史之钥的方言学家”(Bolinger & Sears 1981[47]),其“语言空间理论”是对方言地图进行空间 分析时广为引用的假说。前 心–外围”分布的讨论就是其一个方面的具体运 用。虽然“语言空间理论”由于例外太多而似乎有些 声名狼藉,但正如 Tru dgill(1990)[11]所言:“不可否认 的是,如果把 在一定程度上是有效的。”(it cannot be denied that the principles have some validity if they are regarded as guidelines rather than as “laws”)本文的研究也从一个 侧面证明了这一点。为了有效地进行空间分析,解释 性地图(特别是同言线地图)的 4) 外部解释法:用外部因素(如各种人文和地理 因素)来解释语言形式的地理分布格局——或者说一 条同言线它为什么处于目前的 这个位置(how an iso- gloss get to be where it is)。例如根据 4.2.2 的讨论,“冷 子”在山西的分布主要局限于 其东扩被高山所挡以及从晋南跟关中盆地连成一 片的低地区向北渗透的两种趋势生动地展示了自然 地理因素在打造语言形式地理分布格局上的作用。 本研究获教育部人文社会科学重点研究基地重 大项目“区域类型视角下的汉语方言计量性比较研 究”的资助(项目批准号:2009JJD740002)。作者在查 找文献资料的过程中,曾得到同事孙玉文和邵永海两 位先生的热情帮助,谨致谢忱。又,岩田礼(2009) 曾作汉语方言冰雹的解释性地图两幅,并有两 和解释。本文初稿原含对这一研究的介绍和评 论,因篇幅过长只好割爱,留待将来另文发表。其主 要贡献是发现了“冷”、“雹”两类词形的“中心–外 围”分布,岩田按照日本学者的习惯称为ABA 分布。 参考文献 (References) [1] 黎锦熙. 国语研究调查之进行计划书[J]. 教育杂志, 1918, 10(3): 7-9. [2] 北大研究所国学门方言调查会. 北大研究所国学门方言调查 会宣言书[J]. 歌谣, 1924, 47: 1-3. [3] 刘复. 我的求学经过及将来工作[J]. 北京大学研究所国学门 周刊, 1925, 4: 9-10. [4] 赵元任. 现代吴语的研究[M]. 北京: 清华 校研究院, 1928: i. [5] 王力. 中国语言学史[M]. 太原: 山西教育出版社, 1981: 214. [6] 曹志耘. 汉语方言地图集[M]. 北京: 商务印书馆, 2008. [7] 岑麒祥. 方言调查方法概论[J]. 语言文学专刊, 1936, 1(1): [8] 项梦冰, 曹晖. 汉语方言地理学——入门与实践[M]. 北京: 中国文史出版社, 2005. [9] W. G. Moulton. Geographical linguistics. T. A. Sebeok. Linguis- tics in Western Europe. The Hague·Paris: Mouton, 1972: 196- [10] 布龙菲尔德, 著. 袁家骅, 赵世开 , 甘世福, 译. 语言论[M]. Copyright © 2012 Hanspub 22  汉语词汇地理学的一般程序 Copyright © 2012 Hanspub 23 [18] 王静爱, 左伟. 中国地理图集[M]. 北京: 中国地图出版社, [23] 洛阳 [J] , 1984, 4: 278-299. , 1996: 268. [26] 社, 2009: 108, 307 , 319. [47] 北京: 商务印书馆, 1980: 407. [11] P. Trudgill. Dialect geography. W. Winter. Research Guide on Language Change. Berlin·New York: Mouton de Gruyter, 1990: 257-271. [12] 吴滔. 明清雹灾概述[J]. 古今农业, 1997, 4: 17-24. [13] 许宝华, 宫田一郎. 汉语方言大词典[M]. 北京: 中华书局, 1999: 二2205. [14] 张启焕, 陈天福, 程仪. 河南方言研究[M]. 开封: 河南大学 出版社, 1993: 359. [15] A. Grainger, 钟秀芝. Western Mandarin 西蜀方言[M]. 上海: 美华书局, 1900: 41, 173. [16] 贺巍. 获嘉方言研究[M]. 北京: 商务印书馆, 1989: 235. [17] 任均泽. 河南方言词汇[A]. 方言与普通话集刊[C]. 北京: 文 字改革出版社, 1958: 16-29. 2010: 10-11, 14, 286-287. [19] 温端政. 太原方言词汇[J]. 方言, 1981, 4: 295-316. [20] 沈明. 太原方言词典[M]. 南京: 江苏教育出版社, 1994: 216. [21] 北大中文系语言学教研室. 汉语方言词汇[M]. 北京: 语文出 版社, 1995: 7. [22] 崔容. 太原北郊区方言研究[M]. 太原: 山西人民出版社, 2004: 177. 贺巍. 方言记略 . 方言 [24] 贺巍. 洛阳 方言 研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1993: 134. [25] 贺巍. 洛阳方言词典[M]. 南京: 江苏教育出版社 曾光平, 张启焕, 许留森. 洛阳方言志[M]. 郑州: 河南人民 出版社, 1987: 55. [27] 张成材, 朱世奎. 西宁方言志[M]. 西宁: 青海人民出版社, 1987: 87. [28] 张成材. 西宁方言词典[M]. 南京: 江 苏教育出版社, 1994: 86. [29] 合肥师范学院方言调查工作组. 安徽方言概况[M]. 内部发 行, 1962: 124. [30] 孟庆惠. 安徽省志·方言志[M]. 北京: 方志出版社, 1997: 155. [31] 温端政. 忻州方言志[M]. 北京: 语文出版社, 1985: 81. [32] 侯精一, 温端政. 山西方言调查研究报告[M]. 太原: 山西高 校联合出版社, 1993: 210. [33] 陈章太, 李行健. 普通话基础方言基本词汇集[M]. 北京: 语 文出版社, 1996: 三2042. [34] 高葆泰, 林涛. 银川方言志[M]. 北京: 语文出版社, 1993: 78. [35] 张文轩, 莫超. 兰州方言词典[M]. 北京: 中国社会科学出版 . [36] 陈汝立, 周磊, 王燕. 新疆汉语方言辞典[M]. 乌鲁木齐: 新 疆人民出版社, 1990: 122. [37] 周磊. 乌鲁木齐方言词典[M]. 南京: 江苏教育出版社, 1995: 312. [38] 郭风岚. 宣化方言及其时空变异研究[M]. 北京: 语文出版社 2007: 58. [39] 李行健. 河北方言词汇编[M]. 北京: 商务印书馆, 1995: 10. [40] 陈淑静. 获鹿方言志[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 1990: 107. [41] 王文虎, 张一舟, 周家筠. 四川方言词典[M]. 成都: 四川人 民出版社, 1987: 422. [42] 梁德曼, 黄尚军. 成都方言词典[M]. 南京: 江苏教育 出版社, 1998: 161, [43] 郭必之. 方言地理和方言分区可以接合吗[J]. 北京大学学报 (哲学社会科学版), 2006, 5: 154-157. [44] 项梦冰. 方言地理、方言分区和谱系分类[J]. 待刊(forthcoming), 2012. [45] 鲁国尧. 论“历史文献考证法”与“历史比较法”的结合——兼 议汉语研究中的“犬马–鬼魅法则”[J]. 古汉语研究, 2003, 1: 2-7. [46] 岩田礼. 汉语方言解释地图[M]. 东京: 白帝社, 2009: 70-73. D. Bolinger, D. A. Sears. Aspects of language. New York: Har- court Brace Jovanovich, Inc., 1981: 209-210. |